Падение дома Ашеров

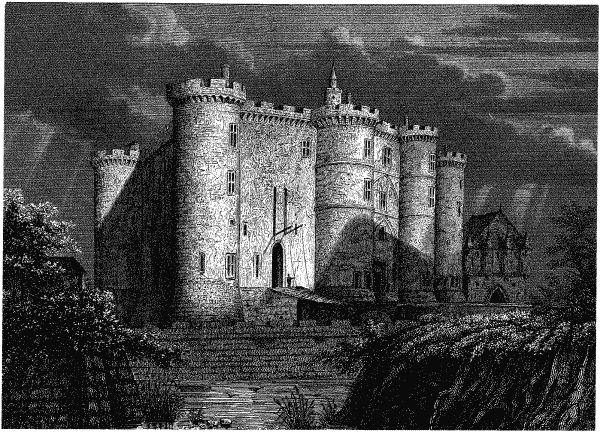

Был обычный осенний день, молчаливый и тусклый. На небе низко повисли свинцовые облака, готовые с минуты на минуту разразиться проливным дождем. Я долго ехал в полном одиночестве по угрюмой и мрачной местности и только к вечеру, когда начали сгущаться сумерки, увидел серый, наводящий уныние дом Ашеров. Не знаю почему, но уже при первом взгляде на этот странный угрюмый дом я ощутил в глубине сердца невыносимую грусть. Часто при виде столь мрачных пейзажей душу человека охватывает поэтическое настроение. Я же, повторюсь, испытывал невыносимую грусть, которая не смягчалась никакими романтическими образами. Я смотрел на открывшуюся передо мной местность и на печальный силуэт дома Ашеров – его пронизанные холодом стены, темные окна, похожие на мертвые ничего не выражающие глаза, на чахлые кустики высокого тростника и стволы нескольких высохших белесоватых деревьев, – и мною овладевало сильное душевное беспокойство. Нечто подобное испытывает человек, находящийся под действием опиума, когда опьянение начинает медленно и тяжело покидать его, и он из мира фантазий возвращается к будничной жизни. Я чувствовал в сердце некий холод, истому, непреодолимую тоску, которую не мог рассеять никакой луч фантазии.

«Что это со мной?» – думал я и не находил ответа. Несмотря на все мое сопротивление, меня постепенно одолевали мрачные мысли. Это была неразрешимая тайна, и мне оставалось довольствоваться лишь тем заключением, мало, впрочем, меня удовлетворившим, что во внешнем мире существуют некоторые явления, способные возбуждать в нас болезненные и зачастую невыносимые чувства, и что анализ подобных ощущений – область, пока еще недоступная простым смертным. Вполне возможно, думал я, что достаточно всего лишь взглянуть на пейзаж под несколько другим углом, чтобы прогнать эти болезненные впечатления и сокрушить их ужасную силу. Продолжая подыскивать доказательства своей мысли, я направил коня к крутому берегу мрачного черного пруда, который расстилался перед домом, подобно неподвижному темному зеркалу. Еще с бо`льшим ужасом в сердце, чем прежде, смотрел я на перевернутые в воде изображения старого тростника, тусклые стволы деревьев и окна, так похожие на человеческие глаза, лишенные всякого проблеска мысли.

Что мне оставалось делать? В этом жилище тоски и уныния я собирался провести несколько недель. Владелец дома, Родерик Ашер, был одним из друзей моего детства. Со времени нашего последнего свидания прошло уже много лет, и только на днях я получил от него письмо. Странная настойчивость, сквозившая в этом послании, болезненные интонации, которые я улавливал между строк, не позволяли мне отказать: ответом на это письмо могло быть только мое личное появление в доме Ашеров.

Мне показалось, что письмо Родерика носило на себе следы крайнего нервного возбуждения. Мой друг сообщал, что его тело страдает от неизвестной болезни, а душу гнетет неосознанный страх и что он горячо желает видеть меня, поскольку я, по его мнению, лучший и в данную минуту единственный его друг. В конце письма Родерик выражал надежду, что, увидев меня в своем доме, испытав радость встречи со мной, он почувствует хоть какое-то облегчение. Этот крик страдающей души не допускал ни малейших колебаний с моей стороны. Именно поэтому я сразу принял его предложение.

В детстве я и Родерик были очень близки, но, несмотря на это, я мало знал своего друга. Крайняя сдержанность – вот что всегда было отличительной чертой его характера. Я знал только, что он принадлежит к очень древнему роду, члены которого с незапамятных времен отличались особенной впечатлительностью.

Эта впечатлительность с течением времени находила выражение в бесчисленных произведениях искусства и особенно – в благотворительных делах, совершаемых под покровом скромности и тайны. Знал я и то, что у семейного древа Ашеров никогда не было жизнеспособных боковых ветвей. Другими словами, род Ашеров издавна продолжался лишь по прямой линии, за немногими недолговечными и весьма незначительными исключениями.

Такое отсутствие боковых ветвей, раздумывал я во время своего долгого путешествия, во многом сочеталось с угрюмостью мест, в которых расположилось поместье Ашеров. Я размышлял и о том, сколь сильным оказалось влияние мрачного пейзажа на характеры людей, живущих в этих удаленных местах.

Я стоял на берегу пруда, глядя на его темную гладь, и испытывал еще большую тоску и ужас. Без сомнения, тягостное впечатление от увиденного лишь усиливало мою тревогу. Я знал, что именно такова природа всех ощущений, в основе которых лежит глубинный страх. Только этим я мог объяснить то обстоятельство, что, когда я перевел взгляд с пруда на темнеющий невдалеке дом, в голове у меня мелькнула странная мысль – до того странная, что если я и говорю о ней, то лишь для того, чтобы показать, как сильны были ощущения, угнетавшие меня. Мое воображение настолько разыгралось, что я всем своим существом чувствовал, будто дом и двор окружает своеобразная, только им свойственная трагическая атмосфера. Казалось, некий тлетворный дух исходит от старых деревьев, от тусклых стен дома и безмолвного пруда. Будто их окутывают некие едва видимые испарения свинцового цвета, зараженные и удушающие.

Я сделал над собой усилие, стряхнул наваждение и начал с большим вниманием рассматривать дом. Отличительной чертой его была, бесспорно, древность. Мелкий лишайник покрывал наружные стены усадьбы и от крыши до фундамента как будто окутывал дом причудливо-узорчатой тканью. Но стены казались на удивление крепкими, и потому невольно бросалось в глаза противоречие между целостью здания со всеми его деталями и плачевным состоянием камней, покрытых, будто морщинами, узкими глубокими трещинами. Их можно было сравнить со старыми досками, долго гнившими в каком-нибудь забытом погребе, лишенном притока свежего воздуха. За исключением этого удивительного явления, я не находил ни малейших намеков на ветхость строения. Лишь очень внимательный наблюдатель мог бы различить едва видную трещину, которая шла по фасаду здания. Начиналась она у самой крыши и причудливым зигзагом сбегала вниз по стене, теряясь в наводящих ужас водах пруда. Все эти подробности я отметил, проезжая по узкой дорожке, которая и привела меня к дому. Слуга принял поводья и увел моего коня.

С волнением в сердце я вошел под готический свод прихожей. Еще один слуга, сохраняя молчание и неслышно ступая, повел меня по анфиладе темных комнат к кабинету своего господина. Многочисленные предметы интерьера, которые встречались мне на пути, еще более усиливали, в силу чего – не знаю, те смутные и болезненные ощущения, о которых я говорил выше. Скульптурные украшения плафонов, темная обивка стен, мрачный паркет из черного дерева, дышащие фантасмагорией геральдические трофеи и шуршащие ткани – все эти предметы и явления были мне хорошо знакомы. Я с детства привык к этой обстановке и тем не менее не мог удержаться от странных мыслей. Поднимаясь по лестнице, я встретил домашнего доктора, лицо которого поразило меня своим выражением. Я увидел смесь самого низкого лукавства и тайного смущения. Но доктор быстро прошел мимо меня. Слуга тем временем отворил дверь и ввел меня в кабинет Родерика.

Комната, в которой я оказался, была огромной: высокие потолки, узкие окна, располагавшиеся на таком расстоянии от паркетного пола из темного дуба, что дотянуться до них не было никакой возможности. Слабые лучи заходящего багряного солнца проходили сквозь решетчатые рамы и четко освещали предметы обстановки, но напрасно я силился разглядеть дальние углы кабинета и резной потолок. Стены покрывали темные ткани, мебель стояла самая необыкновенная, крайне неудобная, древняя и ветхая. Повсюду были в беспорядке разбросаны книги и музыкальные инструменты, но и они не могли придать мрачному кабинету Родерика жилого вида. Я ясно чувствовал, что дышу воздухом отчаяния, что острая тоска и глубокая печаль царят здесь повсюду.

Когда я вошел, Родерик поднялся с дивана, на котором лежал, вытянувшись во весь рост, и принял меня с самым горячим радушием, показавшимся мне сначала неестественным усилием скучающего светского человека, не смеющего пойти против общепринятого порядка. И все же Родерик приветствовал меня вполне искренно. Мы уселись, и, пользуясь молчанием, я несколько минут смотрел на друга с чувством не то жалости, не то ужаса. Могу сказать наверняка: не было больше человека на свете, который мог бы измениться так сильно за столь короткое время, как Родерик Ашер!

Я с трудом допускал, что передо мной все тот же друг детства. Правда, его внешность и прежде поражала всех своей оригинальностью. Бледная, почти прозрачная кожа, большие глаза, глубокие, полные мысли и огня; невероятно тонкие губы с чарующим изгибом; изящный нос с горбинкой и широкими ноздрями, несвойственными такой форме носа; красиво очерченный подбородок, который, однако, недостаточно выдавался вперед, что служило признаком нерешительности; мягкие и нежные, словно паутина, волосы и, наконец, очень широкий лоб – такое лицо трудно было забыть. Но теперь черты Родерика обострились, и в его облике произошла такая перемена, что я не верил своим глазам и сомневался в том, что говоривший со мной человек – мой давний друг. Особенно поразили меня и даже испугали почти прозрачная бледность кожи и неземной блеск его глаз. К тому же Родерик сверх меры отпустил волосы, которые, будто паутина, развевались вокруг его лица.

С первых же слов меня поразила какая-то бессвязность и нескладность в речи моего друга, но вскоре мне стало ясно, что причина тому кроется в слабых и детских усилиях подавить непреходящую нервную дрожь – следствие крайнего нервного возбуждения. Я ожидал увидеть нечто в этом роде, я был подготовлен к этому – причем не столько письмом, сколько воспоминаниями из детства и сделанными мной выводами о характере Родерика и его темпераменте. Движения моего друга то были медленными, то поражали своей живостью. Голос его порой отражал полный упадок сил и нерешительно дрожал, а порой отличался энергичной лаконичностью, той отрывистой резкостью и выразительностью, тем мужеством, размеренностью и гортанным звучанием, какие можно наблюдать только у окончательно спившегося человека или у неисправимого курителя опиума в минуты крайнего возбуждения.

Именно таким голосом он заговорил о своем страстном желании повидаться со мной и об успокоении, которое, как он надеялся, принесет ему мой приезд. Родерик не дал мне и рта раскрыть, он принялся объяснять характер своей болезни. По его словам, этот недуг был наследственным, от которого страдали все Ашеры и который нельзя было победить. Вероятно, что-то наподобие расстройства нервной системы, но Родерик прибавил, что он надеется избавиться от этого недуга. Во внешнем мире эта болезнь проявлялась множеством самых ненормальных ощущений. Он описал их мне. Некоторые из симптомов ставили меня в тупик и возбуждали сильнейший интерес, хотя, может быть, этому способствовал отчасти тон Родерика и определения, которые он давал этим симптомам. Ашер особенно страдал болезненной остротой чувств: он мог есть только самые простые блюда; из одежды был в состоянии носить только некоторые ткани; запахи цветов приводили его в такое волнение, что он сразу же задыхался; едва брезжащий свет вызывал мучительную боль в глазах; и далеко не все музыкальные звуки он мог переносить без ужаса – только звуки струнных инструментов.

Я ясно видел, что Родерик находится во власти нечеловеческого ужаса. «Я умру, – говорил он, – непременно умру от этого безумного расстройства нервов. Нет никакого сомнения, что я погибну от истощения. Я страшусь событий, которые должны произойти, – даже не их самих, а их последствий. Меня приводит в дрожь одна только мысль о том, что какой-нибудь самый обыденный случай может пошатнуть мое душевное спокойствие. Я не опасности боюсь, а чувства ужаса, которое она влечет за собой. Я чувствую, что рано или поздно наступит момент, когда жизнь и рассудок одновременно оставят меня в неравной борьбе с мрачным призраком страха!..»

В то же время из полунамеков и отрывочных фраз я узнал и о другой особенности его душевного состояния. Им овладело, неизвестно почему, странное суеверие относительно дома, в котором он так долго прожил и покинуть который боялся. Он верил во влияние дома на судьбу рода и силу этого влияния описывал в таких мрачных выражениях, что я отказываюсь передавать их здесь. Скажу только, что, по словам Родерика, влияние дома обусловливалось особенностями его формы и материалами, из которых он был построен. К этому нужно было прибавить и долговременное страдание владельца усадьбы. Одним словом, физическая природа серых стен, башенок и черного пруда, в котором отражался дом, по словам Родерика, оказывали неизбежное влияние на его жизнь. Но в то же время он соглашался, хотя и не без колебания, что терзавшая его печаль была вызвана и другой, более естественной причиной – жестокой болезнью и, очевидно, близкой кончиной нежно любимой им сестры, единственного существа, в течение многих лет разделявшего с ним его одиночество.

«Ее смерть, – говорил он с горечью, – приведет к тому, что я, слабый и полный отчаяния человек, останусь последним из рода Ашеров».

Когда он говорил это, леди Магдалина – так звали сестру Родерика – медленно прошла в дальнем конце кабинета и исчезла, не обратив внимания на мое присутствие. Я взглянул на нее с сильнейшим удивлением, к которому начинал примешиваться ужас…

Я понял, что впал в странное оцепенение. Я проследил за тем, как она удаляется, а когда дверь затворилась, инстинктивно перевел взгляд на своего друга: он закрыл лицо руками, и я заметил только, что необычайная бледность разлилась по его исхудалым пальцам, сквозь которые дождем падали слезы.

Болезнь леди Магдалины ставила в тупик лечивших ее докторов. Постоянная апатия, истощение организма и частые припадки каталептического характера, нечто вроде обмирания, – вот что констатировали врачи. До настоящего момента Магдалина мужественно боролась с одолевавшей ее болезнью, но поздно вечером, в день моего приезда, она не выдержала борьбы с недугом и слегла в постель, как сообщил мне Родерик. Мне стало ясно, что живой я, вероятно, больше ее не увижу.

Прошло несколько дней. Имя леди Магдалины не произносил ни я, ни Родерик. Я приложил все усилия, чтобы развеять тоску моего друга: мы вместе рисовали и читали, иногда я слушал, точно во сне, его странные импровизации на лютне. Но чем больше я сближался с ним, чем яснее становились для меня тайники его души, тем с большей горечью я сознавал всю тщетность моих усилий оживить душевный мир моего друга – в нем царила непроглядная тьма.

В моей памяти навсегда останутся воспоминания о тех минутах, которые я провел в обществе владельца дома Ашеров. Его нескончаемые и отличавшиеся крайне мрачным колоритом музыкальные импровизации не перестают и теперь звучать в моих ушах. Среди этих импровизаций я часто вспоминаю одну, которая произвела на меня особенно тяжелое впечатление: своеобразное и крайне причудливое извращение и без того странной мелодии последнего вальса Вебера.

Рисунки Родерика, порождаемые его неутомимой фантазией и вызывавшие во мне дрожь, – рисунки эти, или, скорее, картины, настолько живы для меня и теперь, что я до сих пор как будто вижу их перед собой, но я напрасно подбирал бы слова, чтобы описать их. Замечательной простотой, можно сказать, наготой своего рисунка Родерик останавливал и порабощал мое внимание, и про его эскизы я могу сказать лишь одно: если смертный когда-либо рисовал идею, то это был Родерик Ашер. Лично на меня – возможно, вследствие моего положения – от его рисунков веяло ужасом, причем столь сильным и непреодолимым, какого я никогда не испытывал при созерцании, например, фантазий Фюссли, блеск которых не подлежал сомнению, но которые все-таки были слишком конкретны.

Только в одном из фантасмагорических набросков моего друга был не так резко выражен дух отвлеченности, и только один этот набросок я берусь описать. Это был небольшой эскиз погреба или подземелья, изображенного в виде бесконечно длинного прямоугольника с низкими гладкими белыми стенами безо всяких орнаментов. Некоторые детали картины давали понять, что подземелье находится на огромной глубине от поверхности земли. На всем его громадном протяжении не было изображено никакого выхода, не было также никакого искусственного источника света, между тем яркий и упругий луч разливался из конца в конец, обливая все своим сверхъестественным, непонятным для смертного человека светом.

Я уже говорил, что у несчастного Родерика был настолько обострен слух, что он не мог выносить музыкальные звуки, за исключением звуков струнных инструментов. Вследствие этого он играл только на лютне, и, может быть, в силу такого ограничения его игра стала совершенной. Очевидно, что легкость как в музыке, так и в словах (а Родерик всегда сопровождал свою музыку импровизированной песней) являлась результатом того напряжения и сосредоточия духовных сил, которые чаще всего проявляются в моменты наибольшего возбуждения чувств.

Слова одной из его песен я хорошо помню до сих пор. Произошло это, возможно, потому, что благодаря ей мне открылась истина: Родерик ясно сознавал свое положение и чувствовал, как «покачнулся его дивный разум на своем троне». Песня эта – называлась она «Гостеприимный дворец» – состояла приблизительно в следующем: «В самой зеленой из наших долин, тех долин, где жили добрые ангелы, в глубокой древности красовался прекрасный и полный величия дворец, облитый сиянием; это было в царстве мысли – там он высился, в этом царстве. Красота его… Достаточно сказать, что никогда серафим не простирал своего крыла над зданием, даже наполовину столь прекрасным. Над его кровлей развевались в чудном воздухе великолепные золотисто-белые знамена. И при самом легком дуновении ветерка вокруг валов, поросших роскошными растениями, разносилось нежное благоухание… Путник, забредший в эту долину, мог видеть сквозь прозрачные окна дуґхов, плавно летавших под небесные звуки дивной лютни вокруг трона, на котором восседал первый порфиророжденный в одеянии, достойном славы его, и он являлся действительно владыкой своего царства. И блестела вся рубинами и изумрудами дверь дворца, откуда лились слова песни, в которой толпа воспевала ум и мудрость своего властелина… Но духи несчастья в одежде траура напали на царство мысли. Увы! Какое печальное зрелище! Никогда, никогда больше заря рассвета не взойдет над погибшим царством, и слава, которая украшала себя пурпуром и сиянием, теперь перешла в область предания, оставив после себя лишь воспоминание об ушедших годах. И путник, если он забредет в ту же долину, увидит сквозь тусклые окна нелепые тени, беспорядочно мечущиеся под дикие звуки нескладной музыки, а из дверей, подобно мрачной и бурной реке, суетливо выбегут толпы возбуждающих отвращение существ, которые, не умея ласково улыбаться, разразятся диким хохотом…»

Сейчас я вспоминаю, как, делясь мыслями по поводу своей песни, Родерик высказал идею, которая, правда, не отличалась новизной – многие высказывали ее и до него, – но которой мой друг держался с особенным упорством. Он говорил о чувствительности растений. В не знающем пределов воображении Родерика эта идея укоренилась крайне твердо и захватывала и неорганическую природу. У меня недостает слов, чтобы передать всю широту, всю серьезность, всю безграничность его верования. К тому же в его уме это верование связывалось с серыми камнями жилища его предков. Родерик утверждал, что условия, необходимые для чувствительности камней, определялись и расположением камней, и покрывавшим их лишайником, так же как возвышающимися вокруг дома деревьями, но в особенности – вековой непоколебимостью усадьбы в целом и ее отражением в застывших водах пруда. «Доказательство этой чувствительности, – говорил он, и я слушал его со все возраставшим беспокойством, – легко обнаружить в постепенном, но бесспорном сгущении над водами пруда и вокруг стен дома своеобразной, им только свойственной атмосферы». Последствия этого видны в непрестанном и ужасном влиянии дома и природы на судьбу его рода. Именно это якобы сделало самого Родерика таким, каким я видел его теперь… От себя скажу, что подобные идеи не требуют комментариев, а потому я не буду их приводить.

Книги, которыми в продолжение многих лет питался ум Родерика, полностью соответствовали характеру его воззрений: «Попугай» и «Обитель» Грессе, «Чудеса неба и ада» Сведенборга, «Хиромантия» Роберта Флада, «Путешествие в голубую даль» Тика и «Город Солнца» Кампанеллы – вот что я нашел, изучая его библиотеку. Любимой его книгой было маленькое издание ин-октаво «Derectorium inquisitorum» («Директориум Инквизиторум») доминиканца Эймерика Жеронского. Но больше всего Родерик любил крайне редкий и любопытный требник одной из преданных забвению церквей – «Vigiliae Mortuorum Secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae».

Однажды вечером Родерик неожиданно уведомил меня, что леди Магдалина скончалась, и объявил, что намерен пятнадцать дней, в ожидании окончательных похорон, держать ее тело в одном из многочисленных подземелий под толстыми стенами дома. Причину, которую он приводил в оправдание такого поступка, я не считал себя вправе опровергать. Он говорил, что как брат решился на это ввиду странного характера болезни покойной: он опасался нескромного и назойливого любопытства врачей, а в склеп класть тело не хотел вследствие отдаленности его от дома и доступности каждому. Должен сознаться, что при этих словах я вспомнил крайне подозрительную физиономию домашнего доктора, который встретился мне на лестнице в день приезда, и не стал возражать против того, что считал невинной и вполне естественной предосторожностью.

Уступив просьбам Родерика, я лично помог ему осуществить все необходимые приготовления к временному погребению сестры. Мы положили ее тело в гроб и вдвоем отнесли в назначенное место. Подземелье, в которое мы поставили гроб с телом покойной леди Магдалины, вероятно, долго оставалось запертым: воздух в нем оказался настолько спертым, что наши факелы почти потухли.

Подземелье было небольшое, сырое, и в него не проникал дневной свет. Находилось оно на большой глубине, как раз под той частью дома, где располагалась моя спальня. Вероятно, в прежние времена оно служило темницей для тех, кто должен был бесследно исчезнуть с лица земли, а потом – складом для хранения пороха или другого легко воспламеняющегося вещества. Я пришел к этой мысли потому, что пол и стены той части подземелья, через которую мы шли, были обиты медью. О той же предосторожности свидетельствовала и толстая железная дверь. Когда тяжелый металлический затвор поворачивался на своих петлях, он издавал особенно отвратительный режущий и дикий звук. В этом-то мрачном месте мы и положили на подмостки нашу печальную ношу.

Отодвинув немного в сторону не забитую еще крышку гроба, мы взглянули на лицо покойной леди. Поразительное сходство сестры с братом сразу бросилось мне в глаза, Родерик, словно угадав мои мысли, прошептал несколько слов, которые дали мне понять, что он и леди Магдалина были близнецами. Мы недолго смотрели на лицо усопшей: в сердце проник ледяной холод, и мы быстро отвратили взор. Отчасти нашу поспешность можно объяснить тем, что болезнь, похитившая леди Магдалину в самую цветущую пору юности, оставила, как это, впрочем, всегда бывает при болезнях, которым сопутствует каталепсия, шаловливый проблеск краски на груди и лице и задумчивую улыбку на устах; последняя казалась тем ужаснее, что принадлежала мертвецу. Мы подвинули и завинтили крышку гроба и поспешили подняться наверх, плотно затворив за собой железную дверь.

Прошло несколько дней, исполненных самой глубокой печали, и я заметил, что в душевных страданиях моего друга произошла сильная перемена. Его привычки, его действия и характер изменились до неузнаваемости. Он забросил все свои прежние занятия и проводил время в бесцельном брожении из комнаты в комнату, при этом передвигался он порывисто, быстрыми шагами. Его лицо казалось еще бледнее, а горевший в глазах огонь совсем потух. Исчез и тот резкий тон, которым Родерик прежде выражал свои мысли, – теперь его голос дрожал. Порой мне даже казалось, что его мучает какая-то тайна, но открыть ее он не решается. Были минуты, когда я заставал его бессмысленно глядевшим в пустое пространство и прислушивавшимся к воображаемому шуму. Причем вся поза его выражала глубочайшее внимание. Понятно, что все это приводило меня в ужас, который рос ежечасно. Я четко сознавал, как в мою душу медленно, но упорно прокрадывался дикий и ядовитый страх.

Поздно ночью – спустя семь или восемь дней после того, как мы положили в подземелье тело леди Магдалины, – перед тем как лечь в постель, меня охватил именно такой страх. Сон бежал от моего изголовья. Так в мучениях проходили час за часом. Я пытался успокоиться и понять причины овладевшего мною нервного возбуждения. Я говорил себе, что это тревожное чувство, по всей вероятности, вызвано унылой обстановкой спальни, а может быть, мрачным видом старых обветшалых штор, которые колыхались на окнах из-за начинающейся грозы и тоскливо шуршали над изголовьем моего ложа. Но все усилия были тщетны. Нечеловеческий ужас постепенно овладевал моей душой, и в конце концов я стал полным рабом какой-то беспричинной, невыносимой тоски…

Я с трудом перевел дух, напряг все силы и стряхнул с себя оцепенение. Подняв голову с подушки и устремив воспаленный взор в непроницаемую тьму, царившую в комнате, я инстинктивно стал прислушиваться к низким и неопределенным звукам, исходившим неизвестно откуда и долетавшим до меня в те короткие мгновения, когда свирепая буря ненадолго затихала. Изнемогая от нараставшего необъяснимого ужаса, я наскоро оделся, сознавая, что теперь ни за что не засну до первых лучей солнца, и начал расхаживать большими шагами по комнате, пытаясь преодолеть гнетущее меня чувство. Но не успел я сделать и двух-трех шагов по комнате, как на лестнице послышался шум. Я был уверен, что это Родерик. И действительно, это был он: постучав в дверь, он вошел в мою комнату с лампой в руках.

Его лицо по-прежнему было мертвенно-бледным, в глазах отражалась безумная веселость, а движения заставляли опасаться припадка истерии, который он, видимо, старался во что бы то ни стало сдержать. Его появление и особенно его состояние обеспокоили меня, но все же это было лучше одиночества и непреодолимого страха, который я испытывал. Неудивительно, что я обрадовался его приходу.

– Неужели вы не видели? – спросил он, помолчав немного. – Вы не видели этого?.. Погодите, увидите еще!..

С этими словами он заботливо заслонил лампу и, быстро подойдя к окну, настежь распахнул его. Бешеный порыв бури чуть не опрокинул нас. Это была страшная ночь и вместе с тем прекрасная и странная в своем ужасе и в своей красоте. По всей вероятности, центр бури пришелся на соседнюю с нами местность, поскольку ветер то и дело менял направление. Грозовые тучи плотно сгустились и в то же время опустились так низко, что почти касались башен дома Ашеров, но это не мешало нам видеть, с какой невероятной скоростью они сбегались со всех сторон горизонта к единому центру, вместо того чтобы теряться в пространстве. Мы заметили и другое странное явление: не было видно ни луны, ни звезд, а между тем дом окутывала некая дымка, от которой исходило сверхъестественное свечение.

– Не смотрите, вам вредно, – дрожа всем телом, сказал я своему другу и силой отвел его от окна. – Зрелище приводит вас в сильное волнение, а между тем это просто действие электричества. Возможно также, что свечение вызвано испарением миазмов от пруда. Закроем лучше окно. Воздух слишком холодный, что вредно для вашего здоровья. Вот, кстати, один из любимых ваших романов. Я буду читать, а вы будете слушать – так мы и скоротаем эту неприятную ночь.

Книгой, которую я взял в руки, была «Безумная печаль» Ланселота Каннинга, и если я и назвал ее любимым романом Родерика, то лишь в шутку, потому что ее наивное содержание не могло занять возвышенный ум моего друга. Но у меня не было под рукой никакой другой книги, и потому волей-неволей я начал читать ее вслух, питая тайную надежду, что описание преувеличенных страхов ослабит нервное возбуждение Родерика, тем более что история душевных болезней полна таких примеров.

Видя, с каким вниманием слушает меня друг, я поздравил себя с удавшейся уловкой. В своем чтении я дошел, наконец, до того места, где Этельред, герой романа, который, несмотря на все усилия, не сумел проникнуть в жилище пустынника, приходит к мысли проложить себе путь силой. Вот что говорится в этом месте:

«…И Этельред, который был от природы храбр и вследствие выпитого вина чувствовал в себе большую силу, решился прекратить всякие переговоры с пустынником, ум которого, казалось, состоял из одной хитрости и коварства. Чувствуя, что дождь уже промочил его до костей, и боясь бури, он размахнулся дубиной и несколькими ударами сделал в двери пробоину, достаточную для того, чтобы просунуть туда руку. Тогда, ухватившись рукой за эту пробоину, он сильно потянул на себя дверь, которая затрещала и разлетелась на куски. Звук сломанного дерева, сухой и звонкий, встревожил округу, и эхо разнесло его по всему лесу…»

В конце этой фразы я невольно вздрогнул и остановился: мне показалось – хотя я в ту же минуту решил, что это иллюзия, – мне показалось, что из самой отдаленной части дома донесся смутный звук, который можно было принять за эхо только что описанного события. Не было сомнения, что это лишь жуткое совпадение. Среди шума усиливавшейся грозы звук был настолько слабым, что не должен был привлечь моего внимания. Я продолжал читать:

«…Но, войдя, Этельред не нашел и следа лукавого пустынника, а на его месте увидел дракона чудовищного вида, чешуйчатого и с огненным языком. Дракон этот стоял на часах у золотого дворца, пол которого был серебряным, а на стене висел медный щит, покрытый позолотой, с такой надписью: «Кто войдет сюда, тот победит. Кто же убьет дракона, тот получит щит». Этельред снова поднял свою дубину и ударил ею дракона по голове. Дракон упал на землю и испустил дух с таким ужасным, резким и пронзительным ревом, что Этельред вынужден был закрыть уши, чтобы не слышать этого страшного рева».

Здесь я снова невольно остановился, теперь уже с чувством глубокого изумления. Больше нельзя было сомневаться: я действительно слышал приглушенный, доносившийся издалека (хотя откуда именно, нельзя было определить), резкий, продолжительный и какой-то особенно пронзительный звук, точь-в-точь такой, каким я представил себе только что описанный крик дракона.

Это вторичное совпадение вызвало во мне самые разнообразные чувства, среди которых на первом плане стояли удивление и крайний испуг. Не желая тревожить друга, я старался внешне сохранять присутствие духа. Я не был еще уверен, что он слышал то же, что и я, хотя видел, что в его состоянии произошла страшная перемена. До этой минуты он сидел напротив меня, теперь же повернул кресло и сел боком к двери. Я ясно видел, что губы его дрожали: он что-то бормотал, точно во сне. Голова его упала на грудь, но он не спал – глаза, хоть я и видел его только в профиль, были открыты и устремлены в одну точку. Его движения также не допускали мысли, что он спит: Родерик не переставал однообразно раскачиваться из стороны в сторону. Увидев это, я поспешил снова взять книгу в руки и продолжил чтение:

«…Теперь храбрый рыцарь, победив дракона и лежавшее на нем заклятие, вспомнил о щите и, перешагнув через труп чудовища, смело пошел по серебряному полу к стене, на которой видел щит. Щит не ждал, когда его снимут, – он упал к ногам Этельреда на серебряный пол с громким и страшным грохотом…»

Едва я произнес эти слова, как услышал приглушенное эхо от падения щита. Я не выдержал и вскочил в испуге. Родерик не переставал раскачиваться в своем кресле. Я кинулся к нему. Он смотрел прямо перед собой, а лицо его было неподвижным, как камень. Я положил руку на плечо друга. Сильная дрожь пробежала по всему его телу, а на губах задрожала полная муки улыбка. Он что-то тихо заговорил, очень тихо, бормоча бессвязные слова с какой-то особенной энергией. Видимо, он не осознавал моего присутствия. Я нагнулся к нему и только тут понял страшный смысл его слов.

– Слышите? Нет?.. А я слышу… Я раньше слышал… давно уже… давно… очень давно… много минут… много часов… много дней… я слышал… я не смел… о, сжальтесь надо мной!.. Я несчастный!.. Я не смел, не смел говорить… Мы ее… живую положили… в могилу!.. Я говорил… мои чувства остры… Я теперь говорю… Я слышал первые ее движения в глубине гроба… Я их слышал давно… но не смел говорить… И теперь… В эту ночь… Этельред… ха-ха-ха!.. Проломленная дверь… пустынник… рычание дракона… и… звон щита… Не то!.. Вскрытый гроб, скрежетание железной двери на петлях… Ее ужасная борьба за жизнь… в этой медной темнице… Куда бежать?.. Она будет сейчас!.. здесь!.. Придет упрекнуть меня… за поспешность… Я узнаю ее шаги на лестнице… Я слышу тяжелое биение ее сердца!.. Я теряю рассудок!..

Тут он бешено вскочил и прокричал, точно в этом последнем усилии жизнь оставляла его:

– Я с ума сойду! Она здесь!.. Здесь, за дверью!..

В ту же минуту – точно нечеловеческая энергия его слов обрела силу волшебства – большие двери, на которые указывал Родерик, медленно отворились. Может быть, их растворил ветер… Но за дверьми стояла высокая фигура леди Магдалины, завернутая в саван. На ее белой одежде видна была кровь, и вся ее исхудалая фигура носила на себе ясные следы ужасной борьбы. Несколько мгновений она стояла в дверях, дрожа и шатаясь, потом с глухим и жалобным стоном тяжело повалилась на брата и в своей предсмертной агонии увлекла на пол уже бездыханный труп Родерика – жертвы своих собственных, обостренных до предела страхов.

Пораженный ужасом, я бежал из дома Ашеров. Буря была в разгаре. Опомнился я на дороге за домом. Странный свет упал на дорогу и заставил меня обернуться. Я не сразу понял, откуда исходит свет, дом закрывал собой половину неба. Я сделал несколько шагов и понял, что свет исходит от Луны, красной, как кровь, заходившей теперь и светившей сквозь трещину, зигзагом пробегавшую по фасаду здания, от крыши до фундамента… Пока я смотрел, трещина неуклонно расширялась. Налетел сильный порыв урагана, блеснул полный диск луны, ослепив меня. Голова моя закружилась, когда я увидел, как могучие стены распались надвое. Раздался чудовищный грохот, страшный треск, похожий на рев тысячи водопадов, и глубокий пруд тоскливо и в немом молчании сомкнулся над обломками дома Ашеров.

Назад: Маска Красной Смерти

Дальше: Сердце-предатель