Монгольская эпоха

Самонадеянность силы: хорезмшахи

Осенью 1219 года Чингисхан и его войско, состоящее из 150 000 монголов и тюрков-уйгуров, внезапно появилось возле высоких стен города Отрара (на Сырдарье, у южной границы современного Казахстана)1. После изнурительной пятимесячной осады защитники предприняли отчаянную вылазку, чтобы прорвать монгольское кольцо. Но они потерпели неудачу, все воины были убиты. Затем монгольские воины вывели жителей на равнину, разграбили и сожгли город и вырезали все население — около 100 000 человек2. Следующие три года подобные ужасные события повторялись в большинстве крупных городов Центральной Азии, в Персии и на Ближнем Востоке, на территории современных Украины и России вплоть до границ Польши. Иногда щадили ремесленников и отправляли их работать на монголов, а некоторых женщин и детей забирали в рабство. С остальным населением расправлялись монгольские воины, каждый из которых должен был убить определенное количество человек.

И причины, и последствия монгольского завоевания в период между 1219–1222 годами, а также монгольского правления в Центральной Азии, длившегося 120 лет, вызывают споры. Многие в то время соглашались с ученым из Бухары, который, рассказывая о разрушении городской мечети и лошадях, топчущих страницы Корана, советовал покориться: «Молчи; несется ветер гнева божьего; соломе (развеваемой им) нечего говорить»3. Современные исследователи во многих странах склоняются к точке зрения, что монгольское завоевание было неизбежным и неудержимым социальным вихрем, последним великим кочевым нашествием из глубин континента. В самой Центральной Азии многие рассматривают его как окончательный закат прославленного золотого века. Но другие исследователи, и зарубежные, и местные, настроены не так критично. По их мнению, после первой волны разрушения монголы развивали свободную торговлю (от которой получил выгоду Марко Поло) и покровительствовали развитию знаний в различных областях. Монголы, согласно этой точке зрения, были одними из архитекторов современного мира.

Столь серьезные и в то же время противоречащие друг другу заявления требуют определенной реакции. Они призывают нас присмотреться к Центральной Азии накануне монгольского нашествия, осмыслить его причины и последствия и оценить экономическое и культурное состояние региона в период между смертью Чингисхана и окончательным крушением Монгольской империи спустя 100 лет. Такое исследование приведет нас к удивительным выводам.

Интересующая нас история начинается не с отрарских событий, а с кончины Санджара, последнего cельджукского султана, в 1157 году. После его смерти большая Центральная Азия была разделена между тремя династиями. В Афганистане и Хорасане правили потомки Махмуда Газневи до 1187 года, но фактически они передали почти всю свою власть другой династии — Гуридам. На востоке кочевники-каракитаи обосновались в старой столице Караханидов — Баласагуне, завоевав большую часть территории современного Кыргызстана, Восточного Казахстана и Синьцзяна. Многие местные жители прославляли этих кочевников (среди которых были и шаманисты, и буддисты, и христиане) за невмешательство в дела религии. Наконец, северная и центральная части региона были целиком под контролем самой молодой династии тюрков-хорезмшахов, правивших из своей возрожденной столицы — Гурганджа.

В годы, непосредственно предшествовавшие монгольскому нашествию, правители Хорезма смогли уничтожить всех соперников и расширить свое влияние до западной границы Ирана — фактически до Индии. В 1215 году они даже потребовали, чтобы ослабленный аббасидский халифат признал их правление. Таким образом, почти все исламские земли к востоку от Средиземноморья оказалось в единоличной власти центральноазиатского правителя. К этому моменту хорезмшах правил самым большим государством в исламском мире4.

Научная среда при хорезмшахах

Арабский географ Якут, посетивший Гургандж, назвал столицу Хорезма одним из самых богатых городов, которые он когда-либо видел5. После нападения войска Махмуда Газневи в 1017 году хорезмшахи восстановили и значительно расширили город, но богатый культурный и научный мир, существовавший при дворе последних Мамунидов, так и не был возрожден. Государство хорезмшахов прежде всего было военным, оно основывалось на войске наемников и серии сложных соглашений с окружавшими Хорезм племенами кочевников. Саманидская и сельджукская знать под их правлением переживала очень тяжелые времена6 — так же, как и культурная жизнь.

Низами Арузи Самарканди, писатель эпохи последних хорезмшахов, оставил нам небольшую книгу «Собрание редкостей, или Четыре беседы», в которой он утверждает, что двор хорошего правителя не может обойтись без секретарей (дабиров), поэтов, астрологов и врачей7. Поэты и дабиры восхваляют правителя и записывают его слова, астрологи подбирают лучшее время для его действий, а лекари могут вылечить его от болезней. Неслучайно отсутствуют в этом списке мудрецов писатели, философы, историки и ученые.

Наиболее видным ученым, получившим официальную поддержку в Хорезме за два века до монгольского завоевания, был придворный лекарь Зайн аль-Дин Горгани (Джурджани) (1040–1136), который оставил внушительное собрание медицинских знаний — «Сокровище хорезмшаха»8. Основываясь на работах Мухаммеда ибн Закарии ар-Рази и Ибн Сины, Джурджани сосредоточился на нуждах практикующего врача. В целом его работа солидна, но не оригинальна. То же самое можно сказать и о Фахруддине ар-Рази (1149–1209), который использовал свое время в Гургандже для написания широко известного «Собрания наук», охватывающего 57 различных областей, в том числе естественные и гуманитарные науки9.

Дошедшая до нас поэзия также не впечатляет. Например, поэт XII века из Балха Рашид ад-Дин Умари (1114–1177), писавший скучные панегирики, превозносящие величие шаха в Гургандже, получавший за это щедрую плату. Прозванный недругами «летучей мышью» (ватват) из-за лысой головы, он выступал против философов и защищал религиозных фанатиков. Рашид предпочитал строгий научный язык без какой-либо эмоциональной или поэтической утонченности10. Неясно, каким образом он нажил свое богатство: только лишь за счет широты своих знаний или же благодаря щедрым вознаграждениям за то, что не упускал возможности критиковать мутазилитов, исмаилитов и других противников господствующего в то время суннизма.

Настоящими новаторами эпохи, предшествующей монгольскому завоеванию, были ремесленники и архитекторы, работавшие на местных правителей, чьи дворы продолжали процветать по всей Центральной Азии. Во времена Сельджуков мастера в нескольких центрах Хорезма разработали собственный вид бело-голубой «китайской» керамики. Когда войска каракитаев закрыли пути для торговли с Китаем, эти центральноазиатские подделки преобладали на рынках керамики по всему мусульманскому миру. Архитекторы также нашли спрос на свое мастерство на этом рынке. К сожалению, монголы вскоре уничтожили большинство впечатляющих памятников, возведенных в эпоху хорезмшахов. Один из дошедших до наших дней — огромное медресе в деревне Зузан близ Нишапура. Но мастерская резьба, украшающая эту постройку, выполнена скорее по повелению местных покровителей, чем по заказу из Гурганджа11.

Суфийский ренессанс

Ценой, которую заплатили жители Центральной Азии за существование Хорезмийской империи на их земле, была практически постоянная война. Даже когда боевые действия не велись непосредственно в регионе, жители Центральной Азии изнемогали под гнетом огромных налогов, принудительного призыва в войско и из-за экономического спада. К третьему поколению при таком положении дел тысячи людей потеряли доверие к правителям и обратились к выстраиванию «внутренних царств ума»12. Настал час суфиев.

Личное благочестие, поборниками которого долгое время были суфии, резко контрастировало с социальными нормами и шариатским конформизмом, что старались навязать обществу более жестко настроенные сунниты. Нигде суфизм не был более популярен, чем среди новообращенных тюркских народов, живших вдоль северных окраин Центральной Азии. Он не только больше соответствовал индивидуализму кочевников (и бывших кочевников), но и прекрасно подходил к традиционным практикам шаманизма и культам Тенгри, Небесного Бога13. За 100 лет до монгольского нашествия северные земли Центральной Азии становились свидетелями деятельности многочисленных суфийских богословов, чьи учения формировали практику ислама вплоть до настоящего времени.

Первым в этой группе был Ахмед Ясави (1093–1166) из Исфиджаба (Сайрам) — города на южной границе современного Казахстана к востоку от Шымкента. Когда Ясави было восемь лет, местный святой Арыстан-Баб встретил юношу на дороге возле Исфиджаба и сразу же решил, что сирота чудесным образом благословлен самим пророком Мухаммедом, чтобы очистить и возродить мусульманскую веру. Обучение у Арыстан-Баба, а затем у виднейших суфиев в Бухаре подготовило Ясави к божественной миссии. Накормив 99 000 человек одним куском хлеба и сдвинув гору, Ясави подтвердил подлинность своей пророческой миссии14.

Вскоре к нему присоединилась группа последователей, которые составили его братство, или тарикат. Вырезая деревянные ложки, чтобы заработать на жизнь, Ясави продолжал проповедовать вплоть до 63 лет. Затем Ясави спустился в подземную келью (в этом же возрасте умер Мухаммед), которую устроил в городе Яссы (ныне — Туркестан, Казахстан), и оставался там до самой смерти, наступившей 10 лет спустя.

Основное послание Ясави было простым: любить Бога и быть связанным с ним через индивидуальную молитву и созерцание. Он развил этот подход в сборнике четверостиший на родном тюркском языке и собрал их в «Книгу мудрости», в которой он искренне сетовал на господство угнетения и нищеты в мире, но советовал жить в смирении и принятии реальности, так как это единственный путь, отвечающий божественному замыслу. Его стихи, все еще широко известные по всему тюркскому миру, а также пример жизни Ясави в самоотречении и самоочищении способствовали массовому распространению суфизма среди кочевников и других тюркских народов по всей Центральной Азии и Евразийской степи15.

Более радикальный уход в себя проповедовал другой уроженец Хорезма — Наджм ад-Дин Кубра (1145–1220), чья модель духовной жизни привлекла огромное количество последователей в течение последующего века. Больше, чем какой-либо мусульманин до него, Кубра подчеркивал, что обычные смертные способны на прямую связь с Богом через сны и видения16. Это умозаключение далось ему нелегко. Начавший учеником богослова в своем родном городе Хиве, Кубра затем отправился на Ближний Восток для дальнейшего обучения, а впоследствии отвернулся от традиционной практики ислама. Он успел стать неумолимым полемистом и в итоге проложил новый бескомпромиссный путь к вере. В трактате «Торная дорога людей Божьих» и других он сосредотачивается не на излечении социальных недугов, а на внутреннем просвещении, которое достигается через самоизоляцию, ритуал и созерцание. Целью было стать подобным новорожденному младенцу, отчего один из его приверженцев даже получил прозвище Кормилица17. Несмотря на то, что иногда Кубра отклонялся от своего учения, своеобразно защищая коранические источники18, его метод, подчеркивающий важность созерцания и молитвы, имел много общего с тибетским буддизмом и даже с йогой.

Ясави показал, что поэзия намного превосходит прозу в качестве инструмента для пробуждения глубоких чувств к Богу — это основа суфийского учения. Известный суфийский поэт Фарид-ад-Дин Аттар из Нишапура (1145–1221) совместил суфийский мистицизм с искусством рассказчика, чтобы создать стихи невероятной утонченности и красоты19. Сегодня наиболее известна его «Беседа птиц» — аллегорическая поэма, в которой птицы мира вместе полетели на поиски своего повелителя, мифического Симурга, или истины20. Путь был трудным, так как им предстояло пролететь семь долин: Поиска, Любви, Знания, Независимости, Единения, Cмятения и Небытия, прежде чем добраться до цели. В конце лишь 30 птиц смогли пережить все семь искушений, но, когда они прилетели ко дворцу Симурга, его там не оказалось. И они поняли, что сами 30 птиц («си мург» на персидском) и были Симургом и что их цель находится не снаружи, а внутри них самих — в самопознании. Только облетев весь мир, они смогли найти себя21.

Даже этот сухой пересказ передает драму, которая переполняет поэму. Говорят, что Аттар впадал в транс, когда писал ее. Идеи «Беседы птиц» предвосхитили труд Льва Толстого «Царство Божие внутри вас», это суфийское произведение «Путь паломника» (аллегорический роман английского писателя XVII в. Джона Беньяна). Многие обнаружили в работе Аттара всеобъемлющий пантеизм. И хотя это верно, данная работа — нечто большее. В своем поиске Бога Аттар ушел от мусульманской поглощенности темой единства Бога, которое оказалось тем же самым, что и множественность, от покорности, самой сути ислама, и даже от вечности, поскольку Бог вне вечности. В одной из строк Аттар описал мотылька, желающего «узнать правду о свете свечи»:

«Третий взлетел опьяненный, ликуя, он кружился в огне.

Обнялись они вместе с огнем,

от радости быть рядом с ним забыл мотылек о себе.

Как только охватил огонь его тело,

покраснел и он полностью, словно огонь.

Издали увидев его, критик мотыльков сказал,

что свечка превратила мотылька в свет, как себя.

«Вот тому мотыльку все известно, — он воскликнул, —

двум другим — нет, а этому ведомо, вот и все!»

«Тот, кто не оставил ни новостей о себе, ни следа,

из всех тайн осведомлен о любой.

Пока не забудешь о теле и о душе,

Что ты вообще способен знать о любимых?»22

(Пер. М. Борзун.)

Аттар не был скромен относительно своих художественных достижений. В Коране Мухаммед провозглашал себя «Печатью (или последним из) всех Пророков», Аттар же представил себя миру как «Печать всех поэтов». Он пришел и к суфизму, и к призванию поэта в зрелые годы. Богатый фармацевт, он унаследовал нишапурскую аптеку с тридцатью служащими и управлял ею; его имя — Аттар — означает аптекарь (или продавец благовоний). По неизвестным причинам он утратил интерес к медицине и науке и полностью отстранился от всей аристотелевской традиции познания, которую ученые Центральной Азии развивали на протяжении 300 лет. Прослеживается прямая связь между аль-Газали и Аттаром, а именно: отказ у обоих от знаний, полученных посредством обучения, и вера в возможность непосредственного познания от Бога, которое не искажено логикой, наукой, богословием или любой известной формой организованной религии23. Аттар решительно противостоял «злоупотреблению» разума во всех его видах и призывал спасаться от мира, в котором царит политический и научный беспорядок.

Ясави, Кубра и Аттар превратили Центральную Азию в «золотой прииск» боговдохновенной интуиции. За ними стояли миллионы людей, находящихся в поиске чего-то большего, чем предлагали естественные и гуманитарные науки, государство и организованная религия. Как только об этом стало известно, в регион отовсюду стали съезжаться суфийские проповедники. В некоторых случаях местные новообращенные затмевали своих учителей в умах людей, как это видно, например, из драматичной истории (от которой остался огромный мавзолей) шейха Зайнутдина-бобо из Ташкента, сына известного багдадского суфия, прожившего почти всю жизнь в Бинкете (поселении, расположенном на территории нынешней столицы Узбекистана).

Ко времени монгольского нашествия суфизм стал наиболее мощным течением в Центральной Азии. Обещая личное освобождение от страданий и отчаяния через мистическое воссоединение с Богом, он предлагал преодоление жизненных проблем, основанное на личности, а не на исправлении общества. В связи с этим суфизм был привлекателен для всех классов. Когда войска Чингисхана вошли в Центральную Азию, Ясави, Кубра и другие суфийские проповедники уже провозгласили свое видение спасения, и их последователи начали процесс по организации и систематизации этого видения. Ряды их сторонников и последователей быстро росли24. Вступили бы они в итоге в противоборство с двигавшимися в противоположном направлении рационалистами или легалистическими и консервативными мусульманскими судьями и священнослужителями, мы никогда не узнаем. Такое столкновение могло произойти, но в тот момент монгольские завоеватели уже повергли весь регион в пучину хаоса.

Рукотворная катастрофа

К 1210 году хорезмшах Ала ад-Дин Мухаммед II был на вершине власти. Не встречая никаких трудностей на своем пути и будучи невероятно удачливым, он взял под контроль всю Центральную Азию, Афганистан, Иран и часть Индии. Если бы не тот факт, что каракитаи все еще закрывали ему путь на востоке, он мог бы даже подумать о возобновлении торговли из столицы в Гургандже по всему северному пути, ведущему в Китай25. Но в тот год произошло странное событие. Первая же разведка на местности обнаружила, что до тех пор неизвестные кочевые войска пронеслись через Тянь-Шань и Синьцзян и разбили каракитаев в их столице — городе Баласагуне (современный Кыргызстан)26. Некоторые местные мусульмане, обремененные налогами, сначала восприняли язычников-монголов как освободителей27. Но по неизвестным причинам захватчики снова быстро ушли в Китай. Внезапно дорога на Восток открылась для Ала ад-Дина Мухаммеда. Но кто были эти новые захватчики?

В течение предыдущих двух десятилетий хороший стратег Чингисхан смог объединить под своим руководством различные монгольские племена степей Северной Азии в одно целое. Задачу облегчал временный вакуум власти в регионе, который Чингисхан и стремился заполнить28. Он получил признание монгольской знати в 1206 году. Постоянно снижающаяся средняя температура в Монголии стала причиной резкого сокращения количества травы на корм скоту29 и Чингисхан незамедлительно обратил взор на юг, к Китаю. Первый военный поход обнаружил слабости китайского войска, после чего Чингисхан отступил, чтобы выступить против каракитаев. Активное сопротивление в Китае вынудило его отказаться от опорной точки за Тянь-Шанем. В 1215 году он завоевал Пекин.

Чингисхан следовал древней стратегии кочевников: нападал на оседлые поселения, нанося разрушительный удар, а затем сразу отступал, как только они соглашались платить дань. Он также соблюдал хорошо опробованный степными кочевниками обычай стягивать силы в блоки по десяткам, сотням и тысячам человек30. Однако во всех остальных аспектах он не был обычным кочевником. Чингисхан поддерживал строжайшую дисциплину в своих войсках и не допускал никаких вольностей. Понимая, что письменная коммуникация важна для эффективного ведения дел, он воспользовался уйгурской письменностью, изначально созданной для древнего арамейского языка, который сирийские торговцы-христиане принесли с Запада. В отличие от других воинов-кочевников он также готовился основать постоянную столицу в Каракоруме (долина реки Орхон в Монголии)31. Очень рано он также понял важность чеканки монеты, которая имела вес на всех завоеванных территориях, сохранил при этом местные монетные дворы32.

Одновременно предчувствуя грозящую опасность и желая воспользоваться новыми возможностями для завоевания, Ала ад-Дин Мухаммед II отправил делегацию торговцев на встречу с этим сильным монгольским правителем. Чингисхан принял их дружелюбно и даже сказал, что признает шаха Хорезма как правителя Запада, такого же, как и он, Чингисхан, правителя на Востоке. Обрадованные мусульманские торговцы из делегации показали Чингисхану свои товары, неразумно назвав цены намного больше реальных. Чингисхан спокойно спросил, действительно ли они думали, что монголы никогда раньше не видели роскошных товаров и не знают цен. Тогда мусульмане предложили товары в качестве подарков, но повелитель монголов настоял на том, чтобы заплатить ту цену, которую назвали вначале33.

Летом 1218 года Чингисхан совершил ответный жест, отправив монгольскую делегацию в Центральную Азию. Участвующие в ней послы и торговцы были призваны из завоеванных мусульманских общин в Синьцзяне. Караван из 500 верблюдов нанес мирный визит в Бухару, продавая и покупая товары, но, когда он остановился в Отраре на обратном пути, местный наместник хорезмшаха обвинил представителей делегации в шпионаже. Затем послов обезглавили (торговцев также казнили).

Государственного деятеля, совершившего этот знаковый поступок, звали Иналчик, он был выходцем из кочевого племени кипчаков, откуда правители Гурганджа привлекли на службу многих талантливых госслужащих. Ала ад-Дин Мухаммед II отдал Иналчику приказ захватить товары каравана, а не убивать торговцев. Однако самоуправство наместника привело к катастрофе. Единственный выживший погонщик верблюдов доложил в столицу монголов о случившемся. Услышав эти новости, Чингисхан сначала показал поразительную выдержку, лишь потребовав, чтобы хорезмшах передал ему чиновника из Отрара34. Когда своевольный шах отказался выполнить просьбу, Чингисхан посчитал это casus belli (термин римского права, формальный повод для начала войны), чем это, несомненно, и было35. К сентябрю 1218 года он пересек Тянь-Шань с войском из 150 000 монголов и тюрков-уйгуров. Захватив Отрар и убив большинство его жителей, он расправился с жадным Иналчиком, влив тому в горло расплавленное серебро.

Это странное сочетание терпеливости и жестокости было отличительной чертой всей военной деятельности Чингисхана в Центральной Азии. Восточные уйгуры подчинились ему, и он оставил их города нетронутыми; то же самое произошло и в нескольких центральноазиатских городах и поселениях. Но сопротивление или, хуже того, отказ от сдачи обрекали население на уничтожение.

Месть монголов

Разрушив Отрар до основания, монголы окружили Бухару. Местное войско укрылось в крепости и яростно сражалось, что уже было гарантией того, что монголы отомстят, убив большую часть населения и разрушив сам город. Тридцать тысяч беженцев пытались спастись в соседнем городе, но были схвачены и убиты36. То же произошло и в Самарканде: как обычно, монголы отправили ремесленников в Монголию, а некоторых женщин и детей взяли в рабство. Однако здесь группа мусульманских священнослужителей сдалась добровольно, и это спасло некоторые мечети от разрушения.

Маршруты, которыми монгольское войско шло по Центральной Азии и Афганистану, определялись не перспективами наживы, а перемещением войска Ала ад-Дина Мухаммеда II и его сына Джелала ад-Дина Манкбурны. Основные силы монголов загнали хорезмшаха на остров прокаженных в Каспийском море, где он умер в такой нищете, что был похоронен без савана. Сам Чингисхан преследовал Джелала ад-Дина по всему Афганистану до города Мултана в долине Инда, где наследник власти Хорезма нанес серьезный ущерб монгольским силам, прежде чем снова сбежать37. Вопреки точке зрения, которая рассматривала монгольское нашествие как «неизбежный ураган с Востока», эта фаза военной деятельности, наоборот, предполагает, что оно началось как рассчитанная карательная экспедиция, направленная против хорезмшаха, его сына и наследника, а также всех преданных им людей38. Не успев отомстить двум правителям Хорезма, монголы столкнулись с готовностью жителей Центральной Азии бороться, а не отступать: те притворились сдавшимися, чтобы нанести ответный удар позже. Такая стратегия ирано- и тюркоязычных жителей региона во многом схожа с поведением их предков, столкнувшихся с арабами 500 лет назад. Монголы ответили войной, которая достигла кульминации при нападении на Ходжент, Термез, Нису, Гор, Балх, Бамьян, Нишапур, Тус, Герат, Мерв и Гургандж39. Они выпускали тысячи стрел, проводили охват флангов противника и разыгрывали отступления на открытой местности, использовали осадные машины и горшки с горящей нафтой против городов. Свидетель тех событий отметил, что они сражались «как обученные дикие звери, преследующие добычу»40.

Термез и Ходжент оказали сопротивление и были уничтожены. В Термезе женщине, просившей о пощаде и обещавшей, что она отдаст драгоценный камень, проглоченный ею ранее, вспороли живот. Члены городского управления Балха и Мерва заявили о своей капитуляции, но затем изменили решение, что привело к гибели этих городов41. Мерв перед окончательным разорением представлял собой поистине жалкое зрелище. Были и унизительное письмо об отступлении, написанное местным «исламским шейхом», которое перехватили жители города, и попытки местных правителей выторговать пощаду в обмен на высокие должности при новых правителях, и пьяные гуляния во время затишья перед окончательным разрушением42. Тем временем в Нишапуре отчаявшиеся местные правители выбирали между абсолютно противоположными стратегиями: то укрепляя город, то планируя тактическое отступление, потом — снова борьбу (с убийством монгольского военачальника) и опять отступление. В близлежащий Тус монголы отправили просьбу о сдаче города, но местный смутьян всколыхнул народ, и в итоге был отправлен оскорбительный ответ, что привело к уничтожению всего населения43.

Каждое наступление оставляло после себя запустение. Когда даосский монах из Китая проезжал мимо Балха год спустя, он сообщил, что там не осталось ни души, но «мы слышали, как собаки все еще лаяли на улицах»44. В Нишапуре монгольские воины не отдыхали, пока не собрали две горы из отрубленных голов: одну — из мужских, другую — из женских. Военачальник-победитель отдал приказ разрушить город «так, чтобы это место можно было вспахать». В этот раз зарезали даже кошек и собак. От Гурганджа осталось лишь два здания. То, что несколько недель назад было крупным и богатым городом, разрушили, превратив в «обитель шакала и убежище совы и коршуна». В Балхе, Мерве и других поселениях спаслись лишь несколько тысяч жителей, спрятавшихся в руинах, но лишь для того, чтобы быть позже убитыми монгольскими воинами, перемещающимися с места на место для истребления выживших. В Герате 16 человек (их имена были записаны местным историком) спаслись, взобравшись на вершину близлежащей горы. Но когда они вернулись, то не могли ни прокормиться, ни одеться на опустошенной земле и предались каннибализму. В остальном всех жителей, за исключением тех немногих, кто был отправлен в рабство или выслан за пределы государства, сразу же истребили45.

Следует ли многочисленные случаи сопротивления объяснять уверенностью в собственных силах или тем, что местные жители полагали, будто отступление не спасет их от разрушения и смерти? Жители многих городов и поселений, включая Нур к северу от Бухары, Карши на юге Узбекистана и Серахс, решили сдаться и в результате выжили. Размер дани, которую монголы впоследствии наложили на эти места, в общем, считался справедливым. Многие сдавались потому, что их использовали и унижали хорезмийцы, им не верилось, будто монголы могут быть еще хуже46. Хорасанский историк Джувайни, находящийся на службе у монголов, категорично утверждал, что Чингисхан оставлял в покое отступивших жителей городов и «никогда не разрушал те города, которые сдавались на его пути»47. Но сообщения об ужасной судьбе других городов убедили сомневающихся в том, что даже безоговорочная капитуляция не спасет их жизнь. У жителей Центральной Азии было много мотивов для борьбы, и в том числе крайнее отчаяние.

Как и арабы, монголы умело играли на внутренней разобщенности Центральной Азии. Более того, в отличие от арабов монголы сохраняли единство, по крайней мере до смерти своего предводителя Чингисхана. Десятки тысяч сдавшихся жителей Центральной Азии были призваны в монгольское войско, где им приходилось участвовать в захвате своих же сородичей. Так, жители Серахса долгое время боролись с Мервом в сфере торговли, после отступления они объединили свои силы с монголами и превзошли их в жестокости по отношению к жителям Мерва48. В самом городе группа из нескольких десятков тысяч тюрков-огузов только недавно пробилась в город и нанесла тяжелый ущерб. Затем тюрки расположились под стенами города, надеясь договориться с монголами. Но в этом случае монголы не пошли на уступки и перерезали всех49.

Против этого можно привести многочисленные примеры поразительной смелости и героизма со стороны защитников. Иналчик, правитель Отрара, чьи неосмотрительные действия спровоцировали весь конфликт, боролся до тех пор, пока не лишился меча, затем стал бросать кирпичи, подаваемые ему женщинами города, пока наконец не оказался в руках монголов50. В Ходженте на Сырдарье (современный Таджикистан) местные аристократы смогли убежать, построив лодки, покрытые броней, неуязвимые для монгольских горшков с горящей нафтой. В конце концов, они добрались до Сирии под видом паломников51. Сам же Чингисхан, наблюдавший, как Ала ад-Дин, наследник власти Хорезма, бросился на лошади со скалы в реку, признавал, что он был бы горд иметь такого сына. Бесчисленные случаи, когда целые города решали бороться, а не отступать, ярко свидетельствуют о храбрости и решимости жителей Центральной Азии.

Объединение в Пекине

Стремительное нашествие Чингисхана в 1219–1221 годах закрепило монгольское правление во всей Центральной Азии, в Афганистане и Иране. Его смерть в 1227 году могла спровоцировать борьбу за наследство, типичную для кочевых сообществ, но Чингисхан позаботился о том, чтобы назначить преемником своего сына Угэдэя. Тем не менее монголы лишь через 10 лет смогли возобновить западные походы, на этот раз сосредоточившись на территориях современных Украины, России и Восточной Польши. Но тогда уже возникли проблемы передачи власти.

Наконец, в 1225 году новый правитель распорядился, чтобы его брат Хулагу разбил все мусульманские силы между Ираном и Средиземноморьем. Хулагу собрал многочисленное войско и смог разграбить Багдад, захватить и казнить халифа. Он успел завоевать всю Сирию до того, как спешно вернуться в Монголию, чтобы участвовать в борьбе за власть. Уйгурский военачальник, которого он оставил вместо себя, потерпел сокрушительное поражение в Галилее в 1260 году от египетских мамлюков52. Тем временем в Монголии завершились горячие споры о наследнике — ханом был провозглашен Хубилай, внук Чингисхана53.

Эпохальные завоевания Хубилая в Южном Китае навсегда изменили восточное Монгольское государство. Хубилай сконцентрировался на укреплении своей власти в Китае, учредив новую столицу — город Та-ту («Великий город»), имеющий в плане прямоугольник, — близ Пекина и создав новую управленческую систему54. В дальнейшем значительная восточная ориентация Хубилая нашла отражение в нападении на Корею и двух крупномасштабных попытках завоевать Японию с моря в 1274 и 1281 годах — обе терпели неудачу, когда появлялся «божественный ветер», или камикадзе, и уничтожал монгольский флот55. В то время как Хубилай трудился над этими задачами, монгольские правители в Иране и России преследовали собственные, абсолютно отличные от целей хана, интересы. Хулагу и его преемники в Иране основали столицы в Тебризе и Султании — так началось формирование государства Ильханидов (Хулагуидов). В процессе ассимиляции преемники Хулагу обратились в ислам. Монголы Золотой Орды на юге России попытались расширить свое влияние на Центральную Европу, но были остановлены в Венгрии, после чего сосредоточились не на создании нового регионального государства, а на сборе дани с обширных зависимых областей.

Посреди общей децентрализации монгольской власти Центральная Азия также пошла своим путем, но с гораздо менее благоприятными для региона последствиями, чем то, что происходило в Китае или Иране. В итоге регион оставался в плачевном состоянии в течение 150 лет, во время которых важные подвижки происходили в китайской и иранской частях Монгольской империи. Даже грандиозные военные и гражданские предприятия Тамерлана, последовавшие за периодом оцепенения, не смогли вернуть Центральную Азию на путь устойчивого развития.

Чтобы понять, почему события развернулись настолько неблагоприятно, необходимо, во-первых, оценить две успешные истории монгольского правления. Расцвет Китая и Ирана при монголах произошел в основном благодаря тому, что в этих странах новые правители выбрали путь слияния с местной культурой, и это позволило им опираться на местные навыки и опыт во многих отраслях. В свою очередь, монгольское правление в Центральной Азии привело к упадку в связи с неумением или нежеланием монголов перейти к оседлой жизни и развивать городскую.

Только необходимость вынудила монголов в Китае непосредственно и глубоко погрузиться в китайский образ жизни. Будучи кочевниками, новые монгольские правители Китая знали, что придется полагаться на чужие управленческие навыки. Поскольку они не могли рассчитывать на помощь китайцев, то с самого начала обратились за помощью к уйгурам, многие из которых были несторианскими христианами, а также к мусульманам из Центральной Азии.

Типичным представителем этой последней группы был Сеид Аджаль Шамсуддин Омар, представитель знати из Бухары, сдавшийся Чингисхану. Его карьера была поразительна и увенчалась назначением на должность правителя важной провинции Юньнань56. Своим визирем Хубилай назначил еще одного выходца из Центральной Азии, известного как Ахмед, прибывшего с окраин Ташкента. Вскоре этот ловкий управленец и манипулятор контролировал весь налоговый и финансовый аппарат Монгольского государства в Китае, а также продвигал своего сына на высокую должность. В течение двадцати лет Ахмед фактически был правителем империи, его стиль правления был схож со стилем правления сельджукского властителя Низам аль-Мулька, но без религиозной деятельности. Ахмед обладал такой властью над китайским государством, что Марко Поло считал, будто ташкентский торговец околдовал хана. Рассерженные китайские соперники, неодобряющие казнокрадство и распутство Ахмеда, называли его одним из «трех подлых визирей» и, в конце концов, убили57.

Либо благодаря таким советникам, либо вопреки им Хубилай смог учредить эффективные управленческую и налоговую системы, в которых на протяжении многих лет продолжал использоваться уйгурский язык наряду с китайским. Не менее важно и то, что он способствовал новому открытию великих караванных путей с востока на запад, недоступных с тех пор, как каракитаи перекрыли их. Торговля процветала и обогащала многие китайские города. Марко Поло, приехавший в Пекин на пятнадцатом году правления Хубилая, был лишь одним из тысяч торговцев из других стран, которые спешили воспользоваться бурным развитием торговли, которому способствовали монголы. Многие мусульманские архитекторы и ремесленники, захваченные во время завоевания Центральной Азии, также обосновались в Китае, возводя или украшая монгольские управленческие центры.

Центральноазиатская культура в Китае при монголах

Когда Хубилай перешел к оседлой и городской жизни, его зависимость от центральноазиатских научных ресурсов стала еще очевиднее. Научные горизонты новых монгольских завоевателей были узконаправленны и сосредоточены в основном на четырех прикладных областях, которые поэт Низами Арузи Самарканди определил как необходимые для правителей, — астрономия/астрология, медицина, панегирическая поэзия и исторические труды. Особое внимание монголы уделяли астрологии и медицине.

Хубилай привлек из Индии докторов, некоторые из них практиковали новые «греческие» методы лечения, привнесенные в Индию «Каноном» Ибн Сины. Врачи-несториане из Семиречья (территория современных Кыргызстана и Казахстана) сыграли не менее важную роль: они сильно повлияли на развитие китайской фармакологии. Эти же лекари из Центральной Азии познакомили своих китайских коллег с «Каноном» Ибн Сины, который по приказу Хубилая перевели на китайский язык58.

Что касается астрологов и астрономов, то у монголов были свои практики в обеих областях. Монгольские астрологи умели предсказывать затмения, но их познания в астрономии были настолько ограниченными, а уверенность в собственных предсказаниях — настолько слабой, что они встречали каждое затмение тревожным барабанным боем, а когда тревожное небесное явление заканчивалось, начинались праздничные гуляния с выпивкой59. Снова Хубилай должен был искать ученых в других государствах. Любопытно, что во время монгольских завоеваний обсерваторию Самарканда возглавлял китайский астроном по имени Ли60. Однако талантливых представителей местного населения было большинство в этой области по всей Центральной Азии, и они обеспечивали Хубилаю богатый выбор придворных астрономов. На протяжении нескольких поколений выходцы из Центральной Азии преобладали в сфере астрономии в Пекине. И если первых привезли в качестве пленников, то за ними последовали светила, которых Хубилай сам пригласил ко двору.

Наиболее выдающимся среди приглашенных был Джамал ад-Дин из Бухары — ему поручили основать Исламский астрономический институт, который должен был функционировать наряду с традиционным китайским и, что неизбежно, конкурировать с ним. Джамал ад-Дин, к тому времени уже работавший в Монголии, прибыл в новую столицу Хубилая с детальным планом семи астрономических приборов, которые он поручил сконструировать китайскому мастеру, а затем представил хану. Это были совершенная астролябия, два гномона — для равных и для неравных часов, армиллярная сфера, или сферическая астролябия, глобус звездного неба, глобус Земли.

Китайские астрономы делали армиллярные сферы по крайней мере с 1092 года и были знакомы с глобусами звездного неба, поэтому эти модели не привнесли ничего нового. Однако китайцы впервые познакомились с совершенной астролябией, в устройстве которой использовались открытия Бируни, Хайяма и ряда других центральноазиатских и арабских астрономов предшествующих трех веков. Также совершенно новой стала концепция неравных часов, воплощенная в одном из двух построенных гномонов. Не меньше удивляло и то, что сферический глобус Джамал ад-Дина отображал реки, океаны и даже протяженность дорог. Этот глобус, конечно же, был сконструирован точно по гурганджскому проекту молодого Бируни двухсотлетней давности. При всей утонченности китайской астрономии это устройство также было совершенно новым для местных звездочетов61.

Джамал ад-Дин подготовил для Хубилая новую календарную систему на 10 000 лет вперед. Для этого потребовалось воспользоваться таблицами Птолемея, скорректированными такими центральноазиатскими астрономами, как Бируни и Омар Хайям, и применить их к широте Пекина. Джамал ад-Дин сам приступил к выполнению этой задачи 20 лет назад, будучи астрономом-астрологом в монгольской столице Каракорум. Эта задача оказалась настолько трудной, что Джамал привлек Насира ад-Дина ат-Туси, старейшего из центральноазиатских астрономов, который в то время работал на монголов в Персии. Теперь, имея доступ к собственному институту и обсерватории, можно было довести работу до конца. Кроме того, Джамал ад-Дин как типичный центральноазиатский энциклопедист провел подробное исследование всей империи Юань, которое, как считается, состояло из 755 томов, до нас же дошло только введение62.

Еще в течение века Исламский астрономический институт и его обсерватория продолжали привлекать светил из Центральной Азии в Пекин. Обсерватория сохранилась и по сей день. В 1360-х годах нескольких переводчиков из Кундуза (Афганистан), служивших Шамс ад-Дину, наняли для выполнения переводов на китайский язык греческих и арабских астрономических трудов, в том числе Евклида и Птолемея, а также «Хронологии древних народов» Бируни и относительно новые работы Насира аль-Дина из Туса. В те же годы еще один выходец из Самарканда, Абу Мухаммед Ата ибн Ахмад Ходжа ас-Санджуфини, подготовил астрономические таблицы и предсказания затмений для монгольского наместника в Тибете63.

Центральноазиатская культура в монгольском Иране

В то время как основная ветвь монголов укрепляла свою власть в Китае, периферийные силы стремились на Запад через недавно завоеванные территории. Около 10 лет потомки Чингисхана соперничали между собой: каждый предъявлял свои притязания на большой регион, а в некоторых случаях — и на всю империю. Тем временем монгольские завоевания на территории современных Украины и России открыли одной из ветвей (это были внуки Чингисхана Бату и Берке) возможность установить власть над степью и лесным поясом, простиравшимся до арктической вечной мерзлоты. Золотая Орда правила Русью в течение 270 лет — более чем достаточно, чтобы оказать значительное влияние на местное население.

Тем временем монголы уничтожили халифат и разграбили Багдад в 1258 году — эпохальное событие в истории всего региона. Это завоевание, за которым последовали успешные военные походы в Западном Ираке и Сирии, создало географическую базу для еще одного динамичного монгольского правления, которое было основано в городе Тебризе в азербайджанском регионе (на территории современного Западного Ирана).

В отличие от монголов Золотой Орды, которые долго сохраняли свои традиционные шаманские верования, монголы в Персии обратились в ислам к 1290-м годам и полностью открылись для богатой персидской городской культуры. Задолго до этого войска так называемого государства Ильханидов одновременно боролись с Золотой Ордой на севере и с третьей ветвью династии (потомками второго сына Чингисхана Чагатая) — в Центральной Азии.

Конфликты между потомками Чингисхана, связанные с ними многочисленные вооруженные столкновения вынуждают нас отклонить известную точку зрения о Pax Mongolica (монгольском мире), якобы наступившем по всей Евразии сразу же после первых завоеваний. Конечно, торговля с Китаем снова была открыта, что позволило ненадолго обогатиться городам-участникам, особенно Тебризу и другим торговым центрам персидской державы Ильханидов. Но огромные расстояния между различными государствами, доставшимися монголам, углубляющиеся экономические и религиозные различия64, а также характерное для любого кочевого сообщества рассеивание привели к тому, что Монгольская империя начала распадаться, не успев сформироваться окончательно.

Несмотря на это, монголы в Персии пережили краткий период невероятного культурного всплеска65. Поддержка ремесел и сельского хозяйства способствовала обогащению, и средства, по персидскому образцу, вливались в новые города и строительство, у большинства сооружений были центральноазиатские прототипы. Так, великолепный купольный мавзолей Ольджейту-Ходабенде в Султании, имеющий в плане восьмерик, который поддерживает двойной купол 20 метров в высоту, в точности повторяет гробницу Санджара в Мерве66. Художников и поэтов щедро вознаграждали за воспевание и прославление новых правителей в традиционной персидской манере.

Единственным отрицательным моментом было то, что при монгольских правителях ильханская Персия обратилась больше на Восток, чем на Запад, что привело к сокращению контактов с последними достижениями западноевропейской цивилизации67. Переориентация затронула и Центральную Азию, поскольку ее связи с Европой осуществлялись в основном через Иран. Таким образом, именно в тот момент, когда подул свежий ветер в европейской научной жизни и культуре, Центральная Азия оказалась оторванной от Запада.

Во многих отношениях монгольская Персия повторяла достижения далекого Пекина. Точно такая же комбинация разумных наблюдений и суеверий заставляла Хулагуидов покровительствовать астрологии и астрономии, в то время как доктора усиленно трудились над сохранением здоровья правителей. Принятие кочевниками других верований и до, и после обращения Хулагуидов в ислам привлекало мусульман и суннитского, и шиитского толка, так же как и многочисленных христиан и иудеев, в западную столицу монголов. На самом деле единственной группой, которую там не ждали, были исмаилиты: монголы считали их политически опасными и изгнали из страны. Как и в Пекине, многие ученые и художники из Центральной Азии находили подобную атмосферу привлекательной, и их прибыло так много, что они придали Монгольскому государству яркий центральноазиатский оттенок.

Неудивительно, что разработал и реализовал успешную монгольскую экономическую стратегию именно визирь, занимающийся финансами, Шамс ад-Дин из Хорасана (ранее тот же пост занимал его отец)68. Разграбление Багдада наблюдал брат Шамс ад-Дина — Ала ад-Дин, известный как Джувейни, который позднее стал правителем бывшей аббасидской столицы. Это именно тот Джувейни, который написал огромную «Историю мирозавоевателя», подробный источник сведений о монгольских завоеваниях. Однажды Джувейни уже был приговорен к смерти монголами и сумел спастись благодаря вмешательству другого уроженца Хорасана, поэтому при написании «Истории» приходилось осторожничать69. Удачно «маневрируя» между желанием достоверно описать происходящие события и долгом перед своими монгольскими властителями, Джувейни блестяще увлекает читателя драматическим развитием действия, взрывными и зачастую леденящими кровь описаниями, вдумчивыми отступлениями, оспаривающими обывательские взгляды. Его колебания отразились в представлении двух противоположных версий одних и тех же событий70.

Среди писателей, нанятых, чтобы льстить монгольским правителям с помощью панегириков, были поэты из Исфары, Маргилана и Фарьяба (на территории современных Таджикистана, Узбекистана и Казахстана). Еще один яркий и независимый поэт прибыл из Ферганской долины. Писал он под псевдонимом Атир, критиковал всех несогласных и даже предполагаемого плагиатора за то, что тот был «грабителем каравана поэзии»71.

Никто из них не мог сравниться с великими Саади из Шираза и Низами из сегодняшнего Азербайджана — двумя звездами на небосклоне поэзии того времени. Но был один центральноазиатский поэт, по невероятной широте и глубине экспрессии затмивший даже этих двух гигантов мысли настолько, что и сегодня его работы привлекают больше читателей. Джалалуддин (Джалал ад-Дин) Мухаммед Балхи (около 1195–1273) сегодня известен как Руми, что означает «человек из Рума». Он получил такое прозвище, так как на протяжении более 40 лет был членом колонии центральноазиатских изгнанников в городе Конье, на территории ранее принадлежавшей Византии (Риму или Руму) Анатолии. Но он родился в Центральной Азии и жил там до того, как сбежать с семьей на запад, чтобы спастись от монголов. Хотя принято считать, что Руми был родом из Балха (благодаря чему он известен в Афганистане не как Руми, а как Балхи), вероятнее, он родился в таджикском городке Вахше, где его отец, ханафитский правовед, мистик и истовый проповедник, тщетно искал работу. Потерпев неудачу в Вахше, семья переехала в Самарканд, и как раз в то время произошло разрушительное нападение воинов хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммеда II. Семь лет спустя семья в спешке бежала из Самарканда от сил Чингисхана, вступивших в город в марте 1220 года. В этот раз беженцы сначала направились в Балх, а затем, когда монголы приблизились и к этому городу, — в Нишапур, где, как гласит легенда, юноша встретил суфийского поэта Аттара. Когда жители Нишапура убили зятя Чингисхана, семья Руми в сопровождении группы учеников его отца снова бежала, на этот раз чтобы избежать встречи с многочисленным монгольским войском, которое было одержимо желанием наказать жителей города за убийство родни своего предводителя. Посетив Мекку, беглецы прибыли в анатолийский город Конью около 1225 года.

Сколько лет было Руми, когда он покинул Центральную Азию? Согласно традиционным подсчетам, поддерживаемым Франклином Льюисом из Университета Эмори, в то время поэту было 14 лет. Но немецкий исследователь Аннемари Шиммель утверждает, что Руми было не меньше 19–21 года. В любом случае ясно, что Руми вырос и сформировался как личность в атмосфере, пропитанной страстями и проблемами Центральной Азии, а не Коньи. Его отец черпал вдохновение у младшего брата аль-Газали — Ахмеда, еще более бескомпромиссного врага рационализма. Руми получил базовое образование в интеллектуально насыщенном Самарканде, где был подвержен влиянию бушующих течений суфизма. Его взгляд на жизнь сформировался в обществе, которое рушилось вокруг, в мире, пронизанном страхом, где даже бегство не давало передышки72.

Мир Руми был миром, полным темноты, и тем контрастнее высвечивается то, что современный ученый назвал «доселе неизвестным духовным светом»73. На жестокость и бездушность жизни Руми отвечал экстатическим выражением стихов, большем, чем у любого поэта до него. В стихах он «терял себя», декламируя, говоря о мирской любви, восторгаясь красивым лицом, погружаясь в непостижимую сущность Бога, будучи в вихре танца (который стал отличительной чертой его последователей-дервишей в Конье) и слушая музыку:

«О, музыка, ты пища для влюбленных,

Ты поднимаешь душу в вышний мир.

Сверкает пепел, и разгорается лампада:

Мы слушаем и кормимся радостью и миром»74.

В большом количестве стихотворений, на которые его вдохновил сосед, неграмотный ювелир, — Руми колебался между земной и божественной любовью: его точность и деликатность соседствует с бурлящим смятеньем чувств:

«Любовь делает горькое сладким,

Превращает медь в золото.

Любовь делает осадок чистым вином

И исцеляет боль.

Любовь возвращает умерших к жизни

И превращает царей в рабов.

Но эта любовь исходит от знания.

Дурак никогда не сядет на трон любви.

Нет, невежество влюбляется лишь в то,

Что лишено жизни.

Ему кажется, что в безжизненном скрывается желанное,

Как будто это слышится зов возлюбленного.

Невежество не видит различий;

Оно думает, что молния — это и есть солнце.

Просвещение преходяще и ненадежно,

Если ты не видишь разницы

Между преходящим и вечным»75.

В конце концов, объект любви — это Бог. Но Бог Руми не был Богом суннитов, или шиитов, или сектантов любого типа:

«Слепо верующие стоят на распутье, ведь поборники

Каждой стороны тверды: каждый очарован собственным путем.

Одна любовь прекращает споры, одна любовь приходит

На помощь, когда ты взываешь о спасении от раздоров.

Вот, если я сам для себя неизвестен, что, во имя Бога,

Я должен делать?

Я не чту ни крест, ни полумесяц, я ни гяур, ни иудей.

Мой дом — ни Восток, ни Запад, ни земля, ни море;

У меня нет родни (ни) среди ангелов, ни среди гномов»76.

Народу, брошенному на произвол судьбы переворотами и потрясениями, разрушающими и в то же время создающими целые цивилизации прямо на глазах, Руми предложил утешение веры не в виде пассивного смирения, а в виде деятельной любви, а это и было ключевым посланием суфиев Центральной Азии:

«Мир — ловушка, а желание — наживка:

Избегни ловушки и быстро

Обрати лицо свое к Богу»77.

Краткое возрождение великой традиции: Насир ад-Дин ат-Туси

В конце ноября 1256 года на руинах Аламута, замка на вершине горы в северо-западном Иране, произошел разговор, который имел серьезные последствия. Несколько месяцев подряд монгольский хан Хулагу (1217–1265) осаждал эту крепость исмаилитов, убежденный, что это прибежище ужасных «убийц» и препятствие для монгольского контроля над Ираном. Эта осада случилась всего тринадцатью годами позже аналогичной осады крестоносцами крепости Монсегюр на юге Франции, где укрылась еретическая христианская секта катаров, или альбигойцев. За захватом Монсегюра последовало массовое убийство еретиков. Та же судьба ожидала и исмаилитов, как только Хулагу сломил их сопротивление и заставил сдаться всех, кто находился в крепости. Одним из нескольких выживших при осаде Аламута был астроном, философ и эрудит Насир ад-Дин ат-Туси78. Прекрасно образованный исмаилитский правитель Аламута построил для Туси обсерваторию на вершине горы. В 1990-е годы иранские археологи, проводившие раскопки в Аламуте, обнаружили обгоревшие остатки этого сооружения79. Хулагу, внук Чингисхана, к 38 годам уже одержал множество побед, которые приписывал мудрым советам астрономов и астрологов. Теперь, пленив одного из наиболее почитаемых астрономов своего времени, он назначил его контролировать все религиозные вопросы и астрономические предсказания.

После смерти Омара Хайяма Насир ад-Дин ат-Туси (1201–1274) остался старейшим центральноазиатским и мусульманским астрономом, величайшим живым проводником философии Ибн Сины и естественнонаучного учения Бируни. Он был еще одним блестящим ученым из Туса, города в Хорасане, наряду с поэтом Фирдоуси, визирем и политологом Низам аль-Мульком, богословом аль-Газали, поэтом Асади и астрономом, математиком и учителем человека, который обучал учителя Насира ад-Дина, Шарафом ад-Дином ат-Туси80. Насир ад-Дин родился в исмаилитской семье, получил хорошее религиозное образование. Но затем он заключил, что религия и наука являются двумя противоположными областями и что каждой из них должны заниматься соответствующие ученые81. Будучи еще молодым ученым в Нишапуре, он написал огромное количество работ в таких научных областях, как химия, логика, математика и даже биология82.

Свидетельство широты интересов Туси — его ранний трактат о том, как люди адаптируются к своему окружению: «В результате (адаптации), — писал он, — (люди) получают преимущества над другими созданиями»83. Находясь в ряду центральноазиатских мыслителей, предвосхитивших Дарвина, он заметил, что «(подобные обезьянам) люди живут в Западном Судане и других отдаленных уголках мира. Они близки к животным по своим привычкам, поступкам и поведению. <…> До (появления людей) все различия между организмами были естественного происхождения. Следующий шаг будет связан с духовным совершенствованием, волей, наблюдениями и знаниями…

Все эти факты доказывают, что человек находится на средней ступени эволюционной лестницы. Согласно врожденным свойствам человек относится к низшим существам, и лишь при помощи своей воли он может достичь более высокого уровня развития»84.

Туси вслед за Платоном, Фараби и Ибн Синой предложил, чтобы обществом управлял один мудрый и всесильный правитель, чтобы люди смогли достичь этого прекрасного состояния. Видел ли он в этом правителе платоновского законодателя или шиитского имама, менее важно, чем то, что Туси отклонял любую форму самоуправления по философским причинам. К сожалению, у него не было времени развить эту теорию.

Когда войско Чингисхана приблизилось к Нишапуру, Туси бежал в близлежащий исмаилитский замок, один из цепи крепостей, которые построили исмаилиты для защиты от наступления Низам аль-Мулька. Оттуда Туси перебрался в Аламут, где и жил более двадцати лет до прибытия войска Хулагу. При встрече с Хулагу он объяснил, что он не сможет выполнить возложенные на него астрономические задачи, пока все доступные астрономические таблицы не будут настроены на долготу и широту новой столицы Хулагу в Тебризе. Хулагу согласился выделить деньги на нужные сооружения. В результате была возведена четырехэтажная каменная обсерватория (28 метров в диаметре, на возвышенности, в местечке Марага, примерно в 70 километрах к западу от Тебриза). В здании также имелись библиотека из 40 000 книг, вывезенных монголами из Аламута, и комнаты для персонала и сотни учеников.

Исследователей в Марагу привлекали со всего исламского мира, а также из Византии и Китая. Наиболее выдающимися среди них были уроженцы Центральной Азии. Благодаря подобным светилам Марага стала самым передовым мировым астрономическим учреждением того времени. После смерти Туси ведущим астрономом Мараги стал Садр аль-Шариа аль-Бухари (ум. 1347). Именно он представил в наглядном виде все многовековые усилия по совершенствованию системы небесных тел Птолемея и в ходе исследований превзошел ее85.

Наука, которую представляли Туси и его коллеги, значительно превосходила деятельность бухарских и китайских астрономов, собранных Хубилаем в Пекине. Один лишь Туси написал более 150 трактатов, включая первый трактат о сферической геометрии, независимой от астрономии. Помимо работ по астрономии и математике он внес свой вклад в минералогию и медицину, писал труды по богословию и стихи86. Как и его предшественники, Туси взял за основу систему Птолемея и сосредоточился не на ее ниспровержении, а на сглаживании ее несоответствий и неточностей. Именно с этих позиций он поставил под сомнение заявление Птолемея, что Земля находится в неподвижном состоянии. Его особенно занимало предположение, что это можно как-то доказать посредством наблюдений. Туси, напротив, утверждал, что нет такого вида наблюдений, с помощью которых можно доказать и то, что Земля неподвижна, и то, что она вращается. В арабской философской традиции продолжали поддерживать теорию неподвижности Земли на уровне религиозной или светской власти, но Туси отклонял эту позицию как чистой воды догму. Он уже подозревал, что Земля вращается, но открытия так и не совершил. Двести лет спустя Коперник последовал за Туси в этом направлении и предположил, что Земля действительно вращается. Роль Туси состояла скорее не в утверждении новой парадигмы, а в подрыве старой, что он и проделал, и это способствовало открытиям будущего.

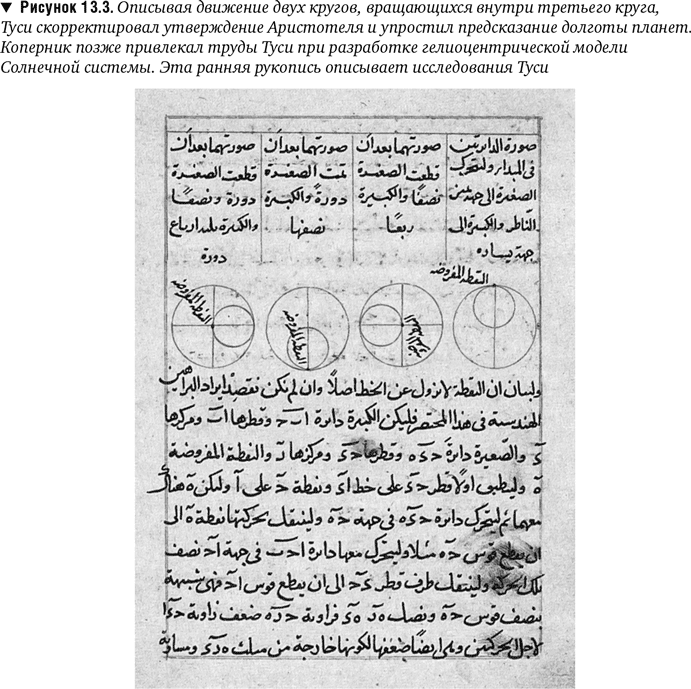

Попытки привести в соответствие друг с другом математические гипотезы и эмпирические наблюдения лежали в основе спора Туси с тезисом Аристотеля, что все движение во Вселенной либо линейное, либо круговое87. Вместе с коллегами он оспаривал эту точку зрения, пытаясь описать орбиты планет. Используя простую геометрическую модель, Туси показал, что если одна окружность вращается на периферии другой и если большая окружность в два раза превышает меньшую, то можно поставить точку на меньшей окружности, чтобы описать прямую линию, являющуюся диаметром большей окружности. Иными словами, он показал, что сумма двух круговых движений может произвести линейное движение.

Эта модель, получившая название «пара Туси», позволила ему предсказать долготу планет без использования экванта Птолемея. Двести лет спустя Коперник обратился к паре Туси, чтобы разобраться с вопросом необычной орбиты Меркурия, а также использовал ее для создания гелиоцентрической модели Солнечной системы88. Справедливо будет отметить, что эта грандиозная научная революция началась, когда Туси, как и другие астрономы центральноазиатской традиции, бился над приведением в соответствие результатов Птолемея, базирующихся на математике, с чисто философскими утверждениями, на которых Аристотель основал свою физику. Сам Птолемей отклонял философию Аристотеля, но Туси и его сподвижники пытались объединить две точки зрения — таков был авторитет Аристотеля в средневековой Центральной Азии. Туси и его сподвижники решили усовершенствовать математический подход Птолемея к астрономии, добавив немного от подхода Аристотеля, но в итоге потерпели неудачу89. Тем не менее их «революция в Мараге» стала большим шагом вперед по выведению астрономии из области натурфилософии и вовлечению в область математики и эмпирических наблюдений, что и произошло в Европе во время научно-технической революции XVI–XVII веков.

Интерес Туси к взаимосвязи математических гипотез, эмпирических наблюдений и натурфилософии привел его в ту область, которую исследовал Ибн Сина в своих поздних работах. Туси всегда защищал Ибн Сину от нападок критиков, перечитывая при этом работы классических греческих мыслителей, которые так вдохновляли Ибн Сину90. Тогда же он перечитал ключевые работы греческих ученых, включая «Начала» Евклида и «Альмагест» Птолемея, и написал работы по трудам классических греческих и арабоязычных математиков, ставшие стандартом повсюду на протяжении нескольких веков. Он также провел фундаментальное исследование по логике и написал трактаты об этике, причинности и душе.

Опустошение Центральной Азии

Что происходило в Центральной Азии в то время, когда монголы в Китае и Персии создавали влиятельные государства и блестящую культуру? Испытывала ли Центральная Азия такой же расцвет благодаря расположению в самом сердце монгольской торговой империи, охватывавшей практически весь континент? Несколько бронзовых монгольских ярлыков, сохранившихся в музеях, подтверждают это оптимистичное заключение. Эти знаки, предоставлявшие своему владельцу свободный проход по всей Евразии, подводят к заключению, что в монгольскую эпоху по Центральной Азии вдоль и поперек колесило огромное количество торговцев. Подтверждает это и рассказ Марко Поло, который дважды беспрепятственно проезжал из Венеции в Пекин в 1270-х годах. Но нужно отметить, что Поло обогнул большую часть Центральной Азии, выбрав южный маршрут через Балх, а затем направился на северо-запад по Ваханскому коридору в Синьцзян. Еще один западный путешественник, Гильом де Рубрук, направлявшийся в монгольскую столицу в 1253–1255 годах, выбрал северный маршрут, который также шел в обход Центральной Азии. Он сообщал, что «нет счета случаям, когда мы были голодны, испытывали жажду, замерзали и были истощены», но явно предпочитал этот путь опасному, более прямому пути через центр региона91. То, что Центральная Азия в течение долгого времени оставалась опасной зоной между противоположными концами Монгольской империи, подразумевает, что количество купцов, путешествовавших по региону с «бронзовыми визами», могло быть довольно ограниченным. Имелись веские причины для тревожных ожиданий Рубрука и Поло. Те же мощные центробежные силы, связанные с расстояниями, клановыми различиями, хаотическим правом наследования и личными особенностями, которые оттолкнули западную империю Хулагу от Пекина, являлись предпосылками того, что Центральная Азия также пойдет своим путем92. В отличие от наследников Чингисхана, правивших в Персии и Китае, сын, которому Чингисхан доверил Центральную Азию (Чагатай), никогда не отказывался от кочевого образа жизни и поэтому не основал своей столицы. В результате в Центральной Азии не было ни Хубилая, ни Хулагу, которые приняли бы городской образ жизни и способствовали экономическому и культурному возрождению.

Не менее важной причиной продолжительного экономического и культурного спада, в который погрузилась Центральная Азия после монгольского завоевания, была крайне разрушительная политика Чингисхана в этом регионе. Достаточно оценить число крупных мыслителей, убитых или высланных из государства. Некоторые, несомненно, спаслись, заключив сделку с завоевателем. Суфийский богослов Наджмаддин Кубра отказался и умер на крепостной стене, а поэт Аттар высокомерно отклонил предложение быть выкупленным, потому что цена, установленная монголами, была слишком низкой93. Другие погибли при неизвестных обстоятельствах.

И все же некоторые выбрали борьбу. Мы отмечали успехи Джамал ад-Дина, «Ахмеда», несторианских докторов и астрономов в Пекине, Джувайни, Руми и Насира ад-Дина ат-Туси в западной части Монгольского ханства и за его пределами. Некоторые пошли другим путем, например, Минхадж аль-Сирадж Джузджани из Балха оказался в Индии, где успел написать фундаментальный труд по истории до того, как, в конце концов, все же прийти на службу к завоевателям94. Список центральноазиатских беженцев в Индию включает ученых практически из каждой области знаний95. Десятки других сосланных ученых делили одну судьбу с этими известными людьми. Очутившись в другом государстве, они стремились собраться вместе для взаимной поддержки. Важно, что ни один из сбежавших от монгольского ига ученый не вернулся в Центральную Азию. Эта утечка талантов лишила регион культурного и научного лидерства.

Да и зачем им было возвращаться? Балх, Нишапур, Тус, Гургандж и Герат — все эти города были превращены в необитаемую пустыню. Вернувшийся бродил бы среди разграбленных или сгоревших развалин, чтобы найти себе жилье. Даже если кто-то и пытался вернуться, как произошло в Герате, смерть или изгнание всех торговцев, поставщиков и ремесленников сделали бы выживание трудным или невозможным.

Восстановление происходило очень медленно. Первый монгольский правитель Бухары приказал восстановить город, но междоусобицы и отсутствие хороших рабочих очень сильно тормозили работу. Арабский путешественник Ибн Баттута, посетивший город спустя 100 лет после его завоевания, увидел, что рынки, мечети и медресе до сих пор в руинах96. В Нишапуре прошло полвека, прежде чем наместник приказал восстанавливать город. Работы в Самарканде начались раньше, но продвигались очень медленно, а восстановление Балха началось лишь через 100 лет97. В Герате местный правитель смог начать возрождение города без оглядки на монгольского наместника, назначившего его, но это лишь редкое исключение98.

Влияние монгольского завоевания на численность населения в Центральной Азии было огромным. В отличие от вторжения в Персию и Россию, монгольское нападение на Центральную Азию имело глубоко личные корни: война отмщения, развязанная для того, чтобы наказать хорезмшаха и все население за высокомерие и вероломство. Результатом стала война на уничтожение. Доля умерших в Самарканде — городе, с которым обошлись относительно мягко, — составляла около трех четвертей всего населения99. Несмотря на то, что 30 000 ремесленников были взяты в плен, тысячи женщин порабощены, список погибших все равно составлял около 70 000 человек100. Джувайни, монгольский придворный историк из Нишапура, сообщал, что группа выживших представителей знати в Мерве считала тела убитых 13 дней и ночей и насчитала около 1,3 миллиона умерших101. Более осторожные современные подсчеты все же приравнивают потери в одном только этом городе, крупнейшем на земле на тот момент, к 700 000 человек102. Аналогичные источники сообщают, что количество убитых в Нишапуре и Герате также составило более одного миллиона103. Частичный список других разрушенных центральноазиатских городов, по которым у нас нет даже преувеличенных данных, включает Фараб (Отрар), Гургандж, Шаш (Ташкент), Баласагун, Узген, Ходжент, Бамиан, Кабул и Термез.

Даже допуская значительное преувеличение со стороны авторов того времени, количество умерших было действительно огромным. Дэвид Морган, осторожный и предусмотрительный ученый, не сомневаясь, назвал это вторжение «попыткой геноцида»104. Демографы подсчитали, что эпидемия чумы в 1350-х годы выкосила от одной до двух третей населения Европы, задержав развитие государств на несколько поколений105. Для сравнения: точным показателем демографических потерь от монгольского вторжения только в одном Хорасане (включая Мерв, Балх, Нишапур и проч.) стали ужасающие 90%106. Если поставить под сомнение свидетельство, на котором основывается этот подсчет, и уменьшить число вдвое, демографические последствия монгольского вторжения в Центральную Азию все равно будут превосходить те, что «черная смерть» нанесла Европе. И, конечно же, не учитывается сама эпидемия чумы, которая опустошила Центральную Азию, прежде чем добраться до Европы. Современный таджикский историк был недалек от истины, когда заявил, что монгольское нашествие и «черная смерть» опустошили Центральную Азию107.

Не только истребление населения обусловило медленное восстановление после монгольского нашествия. Все попытки возрождения пресекались монголами, которые регулярно разрушали системы орошения, жизненно необходимые для самого существования великих городов Центральной Азии108. В Бухаре и Гургандже были разрушены дамбы, направлявшие воду в город, причем в Гургандже это привело к затоплению всей территории109. Вскоре после этого историки писали, что монголы сломали все большие дамбы и насыпи на реке Мургаб возле Мерва, а также основную оросительную дамбу у крепости Марха110. Такие точечные набеги совершались и на другие городские центры. Затраты на восстановление уничтоженной оросительной системы были бы огромны и далеко выходили за рамки как значительно сократившейся мужской рабочей силы, так и материальных ресурсов региона в «постмонгольскую эпоху».

Помимо всего прочего монгольское завоевание нанесло чудовищный урон культуре. Разрушение библиотек, книжных лавок, обсерваторий, благотворительных учреждений, архивов, школ и скрипториев, где переписывали последние работы по всем областям знания, было огромным. То, что монголы сохранили по крайней мере одну библиотеку, собранную исмаилитами в Аламуте, ничего не меняло. Окончательно подкосило научную жизнь уничтожение класса людей, поддерживавших эти учреждения. Остались ли после всего этого люди, которые подобно отцу Ибн Сины пожертвовали бы всем, чтобы дать образование своему отпрыску, и при этом имели бы связи с другими высокообразованными людьми, что позволило бы обеспечить обучение? Две ранние работы молодого Ибн Сины были написаны для соседей в Бухаре. Как много таких примеров доброго соседства еще существовало после монгольского завоевания и как много жителей имело образование, деньги и тягу к знаниям, чтобы подтолкнуть умного молодого соседа проводить исследования без конкретной цели? Удар по культуре Центральной Азии — самое трагичное наследие монгольского вторжения.

Монгольская Центральная Азия

Строго говоря, при монголах Центральной Азии как таковой не существовало, поскольку они разделили территорию на три части. Регион, простиравшийся от западной стороны Тянь-Шаня вдоль уйгурских земель Синьцзяна, управлялся непосредственно из Пекина111, в то время как западные части Хорасана перешли под контроль преемников Хулагу в Иране. Оставшаяся широкая полоса от степей Хорезма (на севере) до долины реки Гильменд в Афганистане (на юге) отошла потомкам Чагатая, которого Чингисхан и назначил управлять этой областью. С самого начала монгольские правители в этой части Центральной Азии хотели объявить независимость от Пекина и Табриза.

Монголы Центральной Азии не были строителями. Считается, что Чингисхан построил через Тянь-Шань дорогу с сорока деревянными мостами и гостевыми дворами, находящимися на расстоянии одного дня пути друг от друга112. Но даже если эта дорога и существовала, она не способствовала развитию торговли на постоянной основе. Известно также, что более поздний монгольский правитель построил скромный дворец в нескольких милях от Карши (территория современного Южного Узбекистана)113 и иногда использовал в качестве ставки Узген (на территории современного Кыргызстана). Но эти небольшие города выполняли в основном административные функции и не стали крупными торговыми или культурными центрами.

В первые годы после завоевания монгольские властители передали управление регионом Махмуду Ялавачу и его сыну Масуд-беку — торговцам из Хорасана, осевшим в Ходженте. Выступая фактически в качестве наместников, отец и сын ввели жесткую систему налогов, пропорциональных доходу, а вырученные средства тратили на жалование воинам и государственным служащим. Типичные налоговые откупщики, они не заботились даже о ведении учета, а вместо этого отбирали все, что только могли114. Несмотря на то, что это прямо противоречило обычной монгольской практике умеренных налогов, монгольские властители были довольны подобным положением дел и не мешали Махмуду и его сыну притеснять своих мусульманских собратьев115. Правители Хорасана быстро переняли эту систему.

Утверждение Хайду, правнука Чингисхана, в качестве монгольского правителя центральной части региона, достигнутое в нелегкой борьбе, незамедлительно привело к обострению отношений с Пекином. Хайду все же оставался степным кочевником. Он предпочитал традиционную жизнь в кибитке и верил, что его предназначением на земле было расширение власти за счет других потомков Чагатая, а также Хубилая116. Одна из любимых дочерей Хайду отказывалась выйти замуж до тех пор, пока не нашла человека, который смог одолеть ее в поединке. Популярность китайской культуры при дворе Хубилая вызывала отвращение у Хайду, и он воспользовался вниманием Хубилая к Востоку, чтобы заполнить вакуум власти в центре Евразии. Вскоре он собрал войско из 100 000 наездников, которое напало на Самарканд и Бухару, а затем двинулся на завоевание Хорасана. Кроме того, он планировал вторгнуться в Монголию в Китай117.

Упрямая приверженность Хайду древним монгольским ценностям резко контрастировала с процессами сплочения и стабилизации, происходившими в Китае и в Западном Иране. При правлении Хайду торговля была в упадке, снижалась ценность чеканящихся монет. Решением стал выпуск позолоченных бронзовых монет, он даже наказывал торговцев, отказывавшихся принимать их118. Только серебряные монеты Хайду вызывали доверие. Столкнувшись с этим финансовым беспорядком и постоянными угрозами расхищения и народных восстаний в регионе119, движение караванов сместилось к югу через Афганистан и к древнему северному маршруту через Хорасан120. Вся остальная часть Центральной Азии стала островком относительной бедности посреди восстанавливающихся экономик на западе и востоке.

Научная жизнь Центральной Азии отражала общий упадок. Книгопечатание как с резных деревянных досок, так и наборное проникло из Китая в Восточный Туркестан к 1300 году. К этому времени уйгуры в Турфане, и не только, печатали полноразмерные книги на родном тюркском диалекте. Вскоре после этого книгопечатание появилось и в западных монгольских владениях, где правила династия Ильханидов, но вскоре угасло. Помимо этого, в большей части Центральной Азии, включая Хорасан, книгопечатание оставалась неизвестным.

Культура под игом монголов

Известно, что Хайду нанял поэта, астролога и доктора, но его культурные горизонты, кажется, не выходили за эти рамки. В отличие от Хубилая и Хулагу он не построил столицу, не покровительствовал великим историкам или писателям, не основал астрономическую обсерваторию. Как и большинство средневековых правителей на Западе и Востоке, лучшим времяпрепровождением он считал охоту и выпивку. Справедливости ради стоит отметить, что жена-христианка одного из его монгольских соратников финансово помогала работе медресе в Бухаре, но туда не удалось привлечь никаких выдающихся мыслителей. Имамы и судьи могли оспаривать нюансы доктрины, но они не поставили ни единого вопроса, который ни обсуждался бы уже сотни раз121. Даже исторические записи по заказу честолюбивых правителей перестали делать писатели за исключением одного независимого автора в Герате122. Лишь два поэта оставили след после себя: один — из Карши (территория современного Узбекистана), писавший бунтарские четверостишия, а другой — из Бухары, обличавший в стихах гражданские и религиозные власти123. Ни у одного из них протестный настрой не сочетался с талантом. Поскольку ислам больше не был государственной религией, христианство ненадолго возродилось при монгольском правлении, однако это время не оставило после себя никаких почитаемых мыслителей или писателей. Можно поспорить с тезисом российского историка Бартольда, что Чингисхан «оставался чужим для всех культур», но трудно не согласиться с суждением о том, что в итоге оказалось невозможным сочетать кочевую жизнь с традициями научной культуры, основанными на городском образе жизни124.

Единственным исключением, и необычным, был поэт Низари Кухистани (1247–1285), представитель знати с юга Нишапура, чья семья потеряла все во время монгольского нашествия125. Обнищавший, Низари был принят на работу к монголам как странствующий сборщик налогов на Кавказе — такая работа оставляла достаточно времени для философских размышлений о смысле жизни. Затем он дослужился до придворного поэта в родных местах. Росший в набожной исмаилитской семье, Низари впал в глубокое отчаяние после заговора, который привел к его увольнению с должности придворного поэта и конфискации имущества. Рассказав о своих бедах в «Книге дня и ночи», Низари стал иронизировать. В стихах, написанных якобы для сына, он высмеивал советы в традиционных книгах, восхваляя не воздержанность, а «обжорство и пьянство». Иными словами, Низари использовал образ бесцеремонного вольнодумца и богохульника в духе ар-Рази и Омара Хайяма, которыми восхищался и которым многие его стихи были позже приписаны по ошибке. В конце жизни Низари стал земледельцем и вернулся к прежней вере126.

Жизнь и творчество Низари напоминают о культурном и научном опустошении, принесенном монголами. Более того, они отмечают последнюю главу в истории свободомыслия в Хорасане и Центральной Азии в целом, которая началась четырьмя веками ранее с таких великих фигур, как Хиви, Ибн ар-Раванди и ар-Рази.

Культура за пределами государства: фольклор и религия

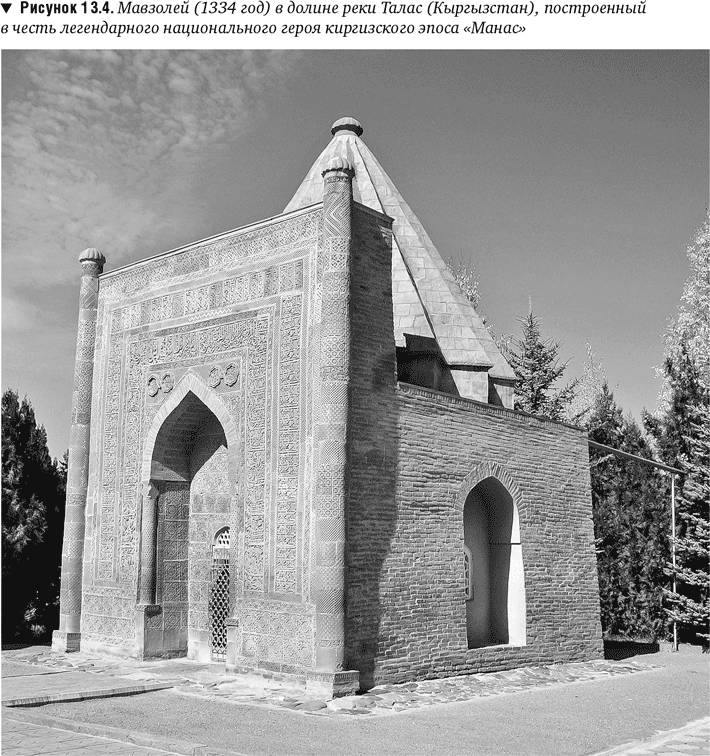

Ни Хайду, ни его преемники не основали постоянной столицы в Центральной Азии и использовали в качестве постоянного места сборов долину реки Талас на границе современных Казахстана и Кыргызстана. Здесь, посреди холмистой равнины, прорезаемой низкими горами, монгольские правители созывали курултай, или совет, и решали, кто за кем должен наследовать, в напрасных попытках сохранить видимость единства в ослабевающей империи. Но в долине происходило не только это. В 1334 году киргизские поселенцы воздвигли мавзолей в долине реки Талас. Площадь здания, известного как Гумбез Манаса, или мавзолей Манаса, невелика — едва ли больше 50 квадратных метров127. Но значение этого скромного сооружения из обожженной глины с высоким шатровым куполом несоизмеримо с его размерами: считается, что оно было построено в честь легендарного национального героя киргизского эпоса «Манас» (рисунок 13.4). Не важно, что надпись на стене гласит, будто это мавзолей дочери местного хана, это уловка, чтобы отвлечь грабителей.

Где, когда и вообще существовал ли Манас — все эти вопросы были темой ожесточенных споров с 1858 года, когда казахский офицер российской царской армии повстречался с традиционным «певцом Манаса», или манасчи, и услышал, как тот поет отрывок из того, что впоследствии оказалось огромным повествованием в стихах. Офицер тут же опубликовал перевод того, что услышал, на русский язык128. Шокан Уалихан (1835–1865), или Чокан Чингисович Валиханов, как его называли по-русски, поддерживавший дружбу в том числе и с Ф. М. Достоевским, связал свою жизнь с российским просветительским проектом в Казахстане. Он верил в западное образование, а не в исламское. Но он оставался чутким фольклористом и историком тюркских народов. Когда Валиханов выполнил краткую запись стихов, напетых манасчи, то пришел к выводу, что это было фрагментом древнего киргизского национального эпоса, описывающего жизнь героя Манаса и его потомков. Это, заявил Валиханов, есть не что иное, как «степная Илиада».

Вскоре фольклористы с записными книжками, а позднее и с диктофонами искали манасчи в каждой киргизской юрте. К концу XX века краткий отрывок Валиханова разросся до полумиллиона стихов, полученных из трех отдельных версий эпоса «Манас». Но скептиков было в избытке. Ученые обнаружили, что многие события, описанные в «Манасе», произошли не в Средневековье, а в XVI–XVII веках. Другие указывали на то, что Манас, если он вообще существовал, жил не в той местности, которая стала Кыргызстаном, а значительно восточнее, возле истоков реки Енисей, берущей начало в северной Монголии и впадающей в Северный Ледовитый океан. Некоторые настаивали, что большая часть эпоса датируется событиями, произошедшими за полтора века до того, как Валиханов обнаружил отрывок, а один скептик и вовсе посчитал эпос подделкой XVIII в.129 Тем временем археологи XX века оспаривали даже то, что Гумбез Манаса вообще имеет какое-либо отношение к Манасу130.

Столкнувшись со всем этим, российский историк Бартольд пришел к выводу, что вся легенда о Манасе ничего собой не представляет, и предпочел полностью игнорировать ее, когда писал свою историю киргизского народа131.

Реакция скептиков, конечно, была чрезмерна. Несомненно, различные киргизские племена имели древнюю и высокоразвитую традицию героической поэзии, и эта традиция сочинения эпосов восходит как минимум к XIV веку. Первая письменная отсылка к эпосу «Манас» появилась в «Сборнике летописей», который датируется концом XIV — началом XV века132. Вместо того чтобы кануть в небытие, традиция пения стихотворного эпоса непрофессиональными сказителями лишь окрепла с течением времени. Валиханов, иными словами, столкнулся с живой традицией, которой были присущи вариативность и импровизация, характерные для органичного развития.