Неспокойное правление Cельджуков

Кризис аль-Газали

Август 1095 года выдался сложным для самого влиятельного, могущественного и богатого ученого в мусульманском мире — Абу Хамида Мухаммеда аль-Газали (1058–1111). Он был автором нескольких широко известных книг, в которых критиковались все свободомыслящие мусульманские философы, которые ориентировались скорее на Афины и Александрию, чем на Мекку. Он был самым блестящим преподавателем из багдадского медресе Низамия — высшей школы, учрежденной для подготовки исламских правоведов, которые должны были строго придерживаться суннитских принципов. Аль-Газали был опытным исследователем в области формальной логики, которую при этом называл (у других) опасной и «отступнической». Число его восхищенных учеников доходило до трехсот человек: они приходили на его лекции, чтобы послушать, как аль-Газали критикует всех выдающихся ученых эпохи. Высокопоставленные государственные служащие регулярно консультировались с ним по различным вопросам и щедро платили ему за помощь в составлении официальных речей для торжественных мероприятий.

Но случилось так, что тщеславный аль-Газали не смог есть, внятно говорить и потерял желание вставать за кафедру1. Самоуверенный молодой ученый внезапно онемел. Это состояние, которое он сам назвал болезнью, продолжалось два месяца. Судя по описанным симптомам, речь идет о духовном кризисе, который закончился нервным срывом. Когда болезнь наконец отступила, аль-Газали отказался от всего своего имущества (за исключением необходимого для жизни его жены и детей), облачился в простое одеяние паломника и в одиночестве ушел из Багдада.

Аль-Газали родился в Центральной Азии, в Тусе — там же, где жил и работал Фирдоуси. Он учился у лучших умов Нишапура, пока визирь Низам аль-Мульк (его земляк) не позвал его в Багдад. Но теперь, переживая свой духовный кризис, аль-Газали решил не возвращаться в Хорасан, а отправиться в Иерусалим, Мекку и Дамаск. Там он проводил целые дни в одиночестве на вершине минарета. Спустя 10 лет он вернулся и заявил, что стал новым человеком, суфием, игнорирующим догмы веры в пользу прямого, мистического и тесного общения с Богом.

Но даже на прежнем этапе своего пути аль-Газали всегда жаждал определенности. Как писал Фарид Джабр в классическом труде о мыслителе, именно эта жажда стала причиной нападок аль-Газали на рационалистов и в то же время причиной поисков, в которые он погрузился после своего кризиса2. Теперь он нашел ту определенность, которую искал. Дорога к истине, заявлял он, лежит через самоочищение — дисциплинированный процесс отсекания всего лишнего и ложного, который помогает верующему непосредственно воспринять божественные истины. Аль-Газали миновал Багдад и направился домой (в Нишапур) уже другим человеком. Там он добавил последние штрихи к своему новому пониманию религии и разума. В дальнейшем этот подход значительно изменит не только исламский мир, но и христианство.

Будет преувеличением утверждать, что пренебрежительное отношение аль-Газали к способностям разума человека стало единственной причиной угасания свободной научной жизни, которой центральноазиатская цивилизация славилась на протяжении трехсот лет. Аль-Газали был довольно гибким в своих доводах, а этой всеобщей перемене способствовали и другие факторы, помимо его позиции. Более того, богослов был очень осторожен и в некоторых важных моментах смягчал свою критику разума. На том основании, что математика и некоторые смежные науки не имеют отношения к великим вопросам (о Боге и спасении), он не порицал их, как другие способы рационального мышления. Но это исключение было лишь частичным: ведь аль-Газали утверждал, что наука сама по себе взращивает рационализм, ведущий к скептицизму и атеизму. Ни разум, ни логика не важны для реальных целей человечества, и все научные и философские изыскания и сама идея общества, ищущего новые знания, — для аль-Газали были пустым заблуждением. Что же касается интуиции Ибн Сины, то она, по мнению богослова, имела отношение лишь к самому Ибн Сине, но никак не к Богу.

В отличие от всего этого «мистический путь» представлял собой высшую форму мыслительного процесса на ступень выше разума (так же, как и зрелость — этап жизни, который на ступеньку выше детства). Какими бы ни были намерения аль-Газали, его работы предоставили впечатляющий научный инструмент для любого, кто хотел заставить молчать (во имя правоверия) сторонников рационализма и просвещения.

В 1058 году (год рождения Газали) Ибн Сина только закончил работу над своими философскими шедеврами, ставшими величайшим достижением средневековой мысли. Работы аль-Фараби по философии, которым в то время было уже 200 лет, повсюду воспринимались как классические. Но аль-Газали посмертно заклеймил обоих мыслителей как отступников. А Бируни и его последователи, по его мнению, перешли все границы. Бируни, который был активным сторонником «вольнодумца» ар-Рази, написал, что «науки возникают из нужд человечества и важны для его существования»3. Это было именно то, что аль-Газали так ожесточенно отрицал.

Через 50 лет после его смерти, в 1111 году, сторонники свободного разума отступали по всем фронтам под неумолимыми нападками со стороны нового течения, чьи приверженцы выступали под знаменем аль-Газали.

Ветер перемен в Европе и Центральной Азии

Следует ли считать резкую критику аль-Газали в отношении разума (как инструмента познания Бога) причиной или кульминацией важного культурного сдвига, произошедшего в XI–XII века в Центральной Азии и исламском мире? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть исторический контекст жизни аль-Газали и особенно значительные политические и культурные потрясения, происходившие в то время. Кроме того, следует рассмотреть расцвет государства Сельджукидов — новой тюркской империи в Центральной Азии и других землях халифата, а также процветание экономики и культуры в тот же период. Нужно обратить внимание на кульминацию долгое время назревавшего раскола между шиитами и суннитами и окостенение мусульманского вероучения во время этого раскола. Важен и процесс, в ходе которого миллионы людей стали искать утешения в новых формах своей веры. Только тогда мы сможем понять миссию аль-Газали и ее место в научной жизни той эпохи.

Важен более широкий контекст, поскольку события происходили в те же годы (грубо говоря, в 1050–1160 годы), когда по всей Евразии происходили эпохальные перемены. На Западе начало XII века стало периодом экономического роста. Ослабление феодальных уз и возрождение средиземноморской торговли привели к развитию взаимообмена между странами. Распространение духовных центров в Клюни и других местах, перевод на латинский язык основных работ аль-Хорезми, аль-Фараби, Ибн Сины и других мыслителей повлияли на широкие круги образованного общества.

Конечно, были факторы, которые тормозили развитие Европы: все еще происходили набеги викингов, ощущалось давление со стороны сарацинов, на восточных границах возникли непредсказуемые венгерское и славянское государства, царила массовая безграмотность. И лишь через 135 лет после нападок аль-Газали на «еретиков» Папа Григорий IX превратил инквизицию в постоянный орган католической церкви4. Но, несмотря на все это, в начале XII века в Европе уже ощущали «ветер перемен».

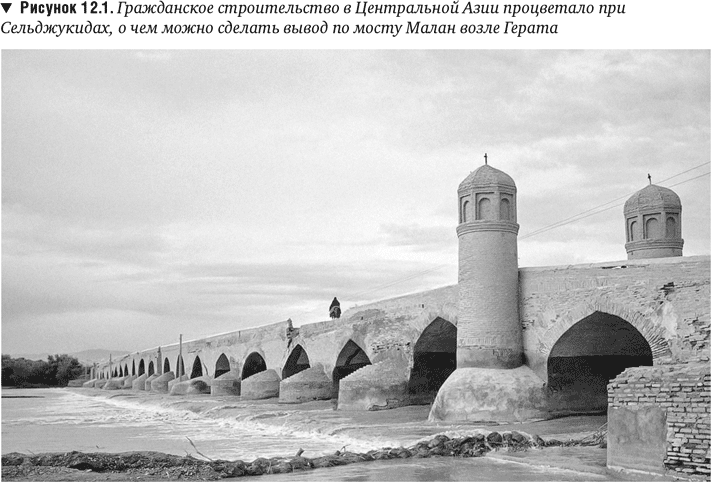

Центральная Азия, так же как и города на Ближнем Востоке, все еще могла похвастаться выдающимися экономическими, культурными и научными ресурсами. Как мы увидим, правление Сельджукидов способствовало росту экономики. Построенные в то время многочисленные памятники архитектуры можно увидеть и сегодня. Но что скрывало это внешнее процветание? Поддерживало ли правление Сельджукидов бурное научное движение предыдущих веков или наоборот — привело к его ослаблению?

Сельджукские и туркменские племена в движении

Сельджукская империя в итоге охватила все территории современного Ирана и простиралась до современной Турции и Кавказа. Но зародилась она в Центральной Азии: на пике могущества сельджукской державы ею правил выходец из Центральной Азии, там же находилась ее последняя столица, и там же это государство было окончательно разгромлено5. Его великие государственные служащие, ученые, мыслители, архитекторы и поэты — почти все были выходцами из Центральной Азии.

Вплоть до X века тюрки-огузы вели кочевой образ жизни в степях к северу от Аральского моря и нанимались время от времени к саманидским правителям в качестве воинов6. В конце концов, они были изгнаны из всех земель вплоть до Хорасана, а там они уже вошли в историю Центральной Азии. С течением времени потомки одного из их правителей, Сельджука, контролировали наиболее многочисленное объединение племен. Они добились этого, захватывая предводителей на поле боя и требуя от них уплаты дани.

Ричард Буллиет утверждал, что движению огузов в Хорасан из северных степей, а затем из Центральной Азии на северо-запад Ирана предшествовал период очень холодных зим7. Опираясь на рассказы летописцев и анализ годичных колец азиатских деревьев, проведенный лабораторией «Ламонт-Доэрти» в Колумбийском университете, он выдвинул любопытный тезис, что в Центральной Азии в XI — начале XII века наступило затяжное похолодание. Только в Нишапуре в 1011 году это привело к гибели 100 000 жителей8.

Неясно, почему это «великое похолодание» побудило племена тюрков сельджуков (одна из ветвей огузов) перебраться на юг или на запад, где холод предположительно был таким же суровым. Безусловно, этот вопрос требует дальнейшего изучения. А пока более уместным кажется политическое объяснение: сельджуки вторглись, чтобы заполнить вакуум власти, созданный ослабевающим государством Газневидов9. Сельджуки в течение долгого времени представляли прямую угрозу для Масуда — сына Махмуда Газневи, который отчаянно пытался держаться за Хорасан. Два войска столкнулись в мае 1040 года в Данданакане возле Мерва.

Масуд прибыл на поле боя на огромном слоне и с 50 000 тяжеловооруженных пехотинцев. Сельджуки оставили свой обоз в двух днях пути и пришли лишь с 16 000 легковооруженных (но зато быстрых в маневре) конников. Войско султана было разбито, Масуд с приспешниками бежали в Индию, бросив на поле боя трон, который он возил с собой10. Предводитель победителей Тогрул-бек сел на этот трон и провозгласил себя эмиром всего Хорасана. В течение нескольких месяцев богатые и могущественные города Нишапур и Мерв открыли свои ворота силам Тогрул-бека, за ними последовали Балх и Герат11. Правители всех этих городов наблюдали за деятельностью Тогрул-бека и его войском и отметили, что он не стремился грабить, в отличие от правителей из Газни. Таким образом, сельджуки победили потому, что их политика кардинально отличалась от политики Махмуда Газневи.

Халиф в Багдаде также наблюдал за ростом этой новой силы в Центральной Азии и увидел в ней уникальный шанс. Фактически он уже давно подчинялся персидским правителям-шиитам — просвещенным, но догматичным Буидам. Махмуд Газневи предложил «освободить» халифат, но ценой подчинения Багдада своей жестокой власти. Теперь халиф увидел лучшую альтернативу в лице Тогрул-бека, которому он предложил завоевать Багдад и вернуть его в лоно суннитского традиционализма. Предводитель сельджуков был только рад помочь отчаявшемуся халифу (который даже предложил тюрку свою дочь в жены) и вошел в Багдад в 1055 году12. Тем временем десятки тысяч огузов хлынули из Центральной Азии в Персию, захватив Исфахан и Хамадан, а затем двинулись на христианские государства на Кавказе. Они были более заинтересованы в добыче, чем в строительстве империи, но Тогрул-бек едва ли мог отказаться от богатых городов и государств, которые они передали ему13.

Это беспорядочное завоевание достигло своего пика в 1071 году, во времена правления племянника Тогрул-бека Алп-Арслана. Сельджукиды вторглись в Восточную Анатолию и постепенно расширили свое присутствие на византийской территории. Наконец Алп-Арслан решил консолидировать эту северо-западную границу, чтобы получить возможность сконцентрировать свое войско в борьбе против правящей в Египте шиитской династии Фатимидов.

25 августа 1071 года Алп-Арслан разгромил византийское войско при Манцикерте в Восточной Анатолии, но тут же заключил с пленным греческим императором Романом IV сделку о сохранении статус-кво. Если бы не события в Константинополе, византийцы легко могли бы взять реванш. Однако восстание в столице привело к свержению Романа и спутало ему все карты14. Таким образом, благодаря скорее междоусобицам, чем сельджукской военной мощи, вся Анатолия открылась огузским племенам15. Кроме того, победа тюркских и мусульманских сил при Манцикерте позднее привела к Крестовым походам.

В чем же причина успеха Сельджукидов? Частично он был обусловлен неутомимостью кочевников-огузов. Подталкивали их поиски более теплого климата или нет, но им сопутствовала удача в установлении контроля над территориями. Но это не единственный факт. Все те, кем ранее правили Газневиды, приветствовали новых завоевателей, надеясь на их великодушие16. Руководители суннитских общин в Центральной Азии и Иране встретили Сельджукидов, которые представляли основное течение ислама, как силу, которая загонит шиитские династии в небытие и будет противостоять радикальным духовным обществам (таким как исмаилиты). Не менее важным можно считать и тот факт, что большинство огузов продолжали вести кочевой образ жизни в сельских землях, которые они завоевали, оставив города и городскую экономику в руках местной знати17.

Сельджукская империя достигла зенита при очень способном племяннике Тогрул-бека Алп-Арслане (правил в 1063–1073 годах) и после гибели Алп-Арслана в Хорезме — при его сыне Мелик-шахе (правил в 1073–1093 годах)18. Поставив в Багдаде лишь наместника (для контроля над халифом), они сделали своей столицей сначала Хамадан, а затем Исфахан (на западе Ирана)19. Вплоть до смерти Мелик-шаха весь Хорасан управлялся из этих отдаленных мест. Остальная территория Центральной Азии была разделена: между Караханидами в Баласагуне, Бухаре и Самарканде; новой династий хорезмшахов, родственных Сельджукидам; остатками государства Махмуда Газневи в Восточном Афганистане и Караханидами на территории современного Кыргызстана.

Правление чужестранцев никогда не устраивало жителей Центральной Азии, которые на протяжении столетий старались либо уклоняться от наложенной на них дани, либо влиять на дела своих правителей. При арабах они преуспели в одновременном применении обеих тактик благодаря Абу Муслиму и Аббасидам (опиравшимся на Центральную Азию) с их сильной центральноазиатской направленностью, а также халифу Мамуну и Бармакидам. Теперь, уже при правлении Сельджукидов, еще один выходец из Центральной Азии — искусный и могущественный визирь Абу Али аль-Хасан (1018–1092) из Туса — фактически управлял державой в течение тридцати лет, вплоть до 1092 года. Он выступал в качестве правителя: почетное имя, под которым он известен, Низам аль-Мульк, означает «Порядок царства».

Низам аль-Мульк: Макиавелли из Туса

Перед Низам аль-Мульком стояла нелегкая задача, но ему повезло служить уступчивым правителям. Первый сельджукский султан, у которого он служил, Алп-Арслан, образованный и сильный, с удовольствием прислушивался к советам Низам аль-Мулька. Его преемник Мелик-шах пришел к власти, будучи еще мальчиком, и визирь мог легко манипулировать им в течение всех девятнадцати лет его правления. Наибольшую сложность для Низам аль-Мулька представлял не характер правителей, а сама организация державы Сельджукидов. Как и Караханиды, эта династия представляла собой множество родственников, каждый из которых чувствовал себя хозяином на собственной территории. В результате «империя» была скорее союзом, чем единым государством. В отличие от Махмуда Газневи, чья семья получила опыт государственного управления при Саманидах, Сельджукиды перешли к власти в городах сразу из кочевнической жизни. В отличие от Караханидов и правителей Газни Абу Али аль-Хасан не унаследовал никакого эффективного государственного аппарата.

Для решения этих проблем будущий Низам аль-Мульк имел солидный личный опыт. Его отец, уроженец города Бейхака возле Нишапура, занимал высшую управляющую должность в отделе доходов в селении возле Туса20. Он отправил своего сына изучать религиозное право у известного правоведа в Нишапуре, а затем в Мерв21. После унизительного поражения Масуда при Данданакане в 1040 году семья бежала в Афганистан, где 22-летний Абу Али аль-Хасан несколько лет работал государственным служащим. Когда под сельджукским правлением ситуация в Хорасане нормализовалась, он вернулся в родной город, куда будущий султан Алп-Арслан был отправлен в качестве правителя. При нем аль-Хасан быстро дослужился до должности наместника Мерва. Потом успехи Абу Али аль-Хасана на управленческой стезе принесли ему должность визиря и имя, под которым он остался в истории.

Никто из управленцев Центральной Азии, Персии или арабских земель не оказался таким успешным, как Низам аль-Мульк. Достаточно сказать, что он был способен оплачивать военные походы султана, в то же время успешно развивая частную экономику и поддерживая стабильность денежной единицы. Золотые динары, отчеканенные в Нишапуре, Мерве и других дворах Центральной Азии, были распространены по всей Евразии, предотвратив на время надвигающуюся инфляцию, которая позже будет отражена в чеканке серебряных монет более низкой стоимости22.

Ключ к успеху Низам аль-Мулька заключался в использовании земельных наделов (икта) для оплаты труда воинов. Раздав земли в приграничных областях, он не только обеспечил стабильность, но и обложил налогами периферийные территории, а не экономический центр в Персии и Центральной Азии23. Налоги в таких крупных центрах, как Мерв, Нишапур и Исфахан, действительно снизились при режиме Низам аль-Мулька. Благодаря его грамотной политике ремесло процветало, международная и региональная торговля развивалась, города расширялись, особенно в Центральной Азии24. Что типично для той эпохи, псевдокитайская керамика для продажи в других государствах, производимая в Нисе (сейчас Туркменистан), вскоре вытеснила с западных рынков оригинальную китайскую керамику25.

К концу правления Мелик-шах попросил своего визиря Низам аль-Мулька подготовить стратегическую оценку своего правительства, указав области, в которых были упущения, а также дать рекомендации для их исправления. Результатом стала «Книга о правлении» («Сиасет-наме»)26, которая и сегодня считается наиболее полным описанием практического искусства управления государством в исламском Средневековье.

Автор в «Сиасет-намэ» невероятно строг к ошибкам. Низам аль-Мульк подверг даже самые мелкие недостатки беспощадной критике. Так, рабам и слугам следует быть внимательными во время службы, высшим должностным лицам не следует давать подчиненным несколько заданий одновременно, никогда не следует отменять публичные и частные аудиенции после объявления о них, на почтовых станциях необходимо всегда иметь корм для лошадей. С такой же прямотой он ступил и на более зыбкую территорию: женщины должны быть отстранены от государственных дел; военные отряды следует укомплектовывать представителями разных народов; решения не следует принимать в спешке; вечера с распитием спиртных напитков необходимы для отдыха правителя, но их нужно организовывать с соблюдением внешних приличий и не допускать, чтобы мелкие госслужащие вели себя высокомерно; по делам государства правителю следует консультироваться только со своим визирем, то есть с Низам аль-Мульком. Ключевым является слово «следует». Оно свидетельствует о том, что султаны не всегда придерживались этих правил.

Считается, что автор «Книги о правлении» восхищается Сасанидским государством и стремится возродить персидские практики управления, которые так успешно работали еще за 500 лет до арабского завоевания27. Тот факт, что Низам аль-Мульк родился возле родного города Фирдоуси — Туса — за два года до смерти поэта, объясняет, как великий визирь пришел к восхищению правительством, описанным в «Шахнаме». Но на виду была и другая модель, более значимая — аппарат Махмуда Газневи. Помимо того, что Низам аль-Мульк действительно работал в Газни в течение нескольких лет, он был окружен многочисленным штатом госслужащих, работавших лишь при системе Махмуда Газневи. И именно этих людей он позже перевез с собой в Исфахан. Жители Центральной Азии могли ненавидеть Махмуда Газневи, но его систему управления они знали лучше всего.

Наиболее очевидным свидетельством того, что Низам аль-Мульк пытался внедрить управленческую практику Махмуда, был его подход к информации. Снова и снова он говорил, что у него недостаточно сведений о деятельности сборщиков налогов, судей, полиции, градоначальников даже в области религии и исламского права. Каким было его решение? Создать систему соглядатаев, как у Махмуда: «Надо отправлять лазутчиков постоянно во все места под видом торговцев, странников, суфиев, продавцов целительных средств, нищих; пусть они сообщают обо всем, что услышат, чтобы ни одно из дел никоим образом не оставалось скрытым, а если произойдет какое событие, то будет время для принятия соответствующих мер». Только с помощью работы активной сети профессиональных осведомителей правитель может узнать, планируют ли военачальники заговор против него, волнуются ли крестьяне, готовит ли нападение какой-либо иностранный правитель. Информированный таким образом правитель «врасплох обрушится на них, захватит, сделает все их намерения тщетными»28. Этот порядок, усиленный эффективной почтовой системой, которая обслуживала только правителя, был опорой государства Махмуда Газневи. Теперь Низам аль-Мульк предложил перенять его опыт.

Однако на практике Низам аль-Мульк потерпел неудачу во внедрении системы Махмуда, и именно по этой причине он уделил ей так много внимания в «Книге о правлении». Благодаря его тщательному анализу и хвалебным словам эта система заняла прочные позиции в политической науке всего исламского мира. За 400 лет до того, как Макиавелли написал своего «Государя» во Флоренции, «Книга о правлении» закрепила суровый и систематический макиавеллизм в политической мысли Центральной Азии, Персии и арабском мире.

К счастью, реальная практика Низам аль-Мулька была далеко не такой, особенно в отношении экономики. Его опыт в Мерве и Нишапуре дал ему четкое понимание роли торговли в процветании экономики и налоговой политики. В отличие от него Махмуд и его сын Масуд разоряли экономику, ослабляли торговлю и доводили до нищеты горожан. Положительное наследие Низам аль-Мулька состоит в его неспособности внедрить тот вид полицейского государства, который он проповедовал в своем великом трактате об управлении, а также в его успехах в экономической сфере, которую не затрагивала «Книга о правлении». Благодаря этому парадоксу сельское хозяйство, ремесло и торговля процветали при правлении Сельджукидов в течение 150 лет, и расширяющиеся городские центры способствовали последнему великому расцвету центральноазиатской культуры.

Архитектура и ремесло при Сельджукидах

Историк Бартольд пренебрежительно отзывался о Сельджукидах как о «чуждых всякому образованию»29. Было бы правильнее сказать, что когда они ушли из Центральной Азии, то все еще оставались кочевым народом, чья культура создавалась веками на фоне степей, а не на фоне городской жизни. Многие огузы, ушедшие на запад, продолжали вести кочевой образ жизни. Однако их правители, Караханиды и Газневиды, быстро преуспели в искусстве городской жизни. Вместо того чтобы игнорировать «некультурных» Сельджуков, нам следует задаться вопросом: как они смогли так быстро отточить новые навыки и привнесли ли они в свой новый городской образ жизни какие-либо элементы богатой кочевой культуры?

На последний вопрос ответ есть: при всем разнообразии архитектуры, искусства и ремесел в эпоху Сельджукидов все строения и предметы имели одну общую черту — богатую отделку. Это проявляется в сложных рельефах и росписях на стенах почти всех зданий, в замысловатых узорах на поверхности бронзовых изделий и в богатом декоре и цветах глазурованной керамики. Ничто из этого не было абсолютно новым: вспомните богато украшенный экстерьер гробницы Исмаила Самани в Бухаре. Но внешний декор был настолько распространен в тот период, что стал характерной чертой этой эпохи в искусстве. Его появление можно проследить вплоть до текстильного искусства их кочевых предков30.

Величайшие памятники сельджукской архитектуры больше связаны с торговлей и религией, чем с правителями. Верно, можно посетить руины их дворцов в Анатолии и Исфахане (не меньше впечатляют жилища их наместников — например, в Хутталане на территории современного Таджикистана). Но гораздо более характерными для этой эпохи были многочисленные караван-сараи, сооруженные для облегчения ведения торговли, и новые виды мечетей и мавзолеев, построенных повсюду. Все это возникло непосредственно под покровительством Низам аль-Мулька и отражало его приоритеты. Как и Бармакиды в Багдаде X века, великий визирь из Центральной Азии определил архитектуру эпохи Сельджукидов.

Чтобы оценить мощь сельджукской архитектуры, можно посетить любой из дюжины караван-сараев, находящихся на древних путях между Мервом, Серахсом, Балхом и Нишапуром31. Сельджукиды построили их, чтобы разместить многочисленные караваны на самых проторенных дорогах Шелкового пути. Одни из этих временных жилищ путешественников, в том числе и великолепный Рабат-и Малик, были больше похоже на крепости, в то время как другие были настолько большими, что их можно было принять за обнесенные стеной города. Все свидетельствует о плодотворном контакте торговли и искусства в эпоху Низам аль-Мулька.

Визирь также участвовал в возведении нового типа мечетей с большим куполом и залом без боковой стены, находящимся перед полукруглой нишей, которая указывала направление молитвы. Это новшество, которое Низам аль-Мульк использовал в Пятничной мечети в Исфахане, чтобы спрятать своего султана во время молитвы, стало использоваться по всему исламскому миру32. Строительство мечети в Исфахане было осуществлено для поддержки консервативного шафиитского мазхаба (школы права). Такая политика визиря привела к народным волнениям, вынудившим его уступить часть мечети более умеренной школе (ханафитам) и ее архитекторам33.

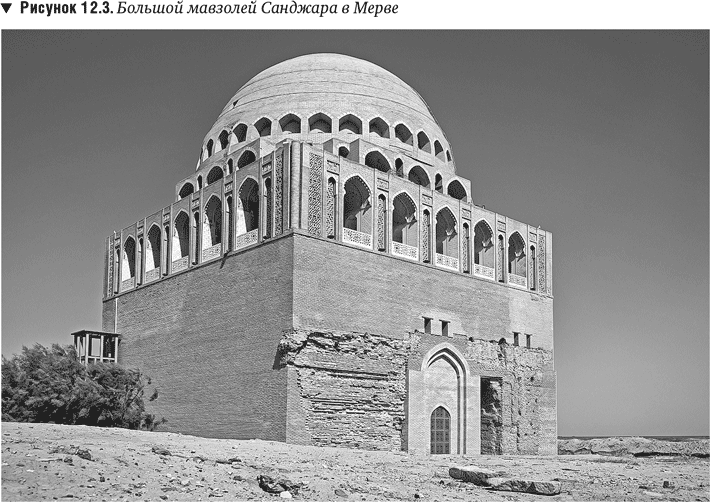

Во времена правления Низам аль-Мулька получило распространение строительство гробниц знатных или святых людей. Эту практику можно проследить до VII века до нашей эры, когда во времена Ахеменидов была построена гробница Кира Великого. С построением гробницы Исмаила в Бухаре этот обычай возродился, сюда же можно отнести и небольшой мавзолей в Тиме, и многие другие усыпальницы. Однако при правлении Сельджукидов большие и маленькие города соревновались в том, где будет построен самый большой и великолепный памятник. В тот период стало расти количество суфийских святых, или пиров — повод для архитектурного увековечивания всегда был. Процветание торговли способствовало этому так же, как это было в Западной Европе, где горожане оплачивали сооружение часовен и храмов для почитания местных святых. Однако ни один регион на христианском Западе или исламском Ближнем Востоке не превзошел Центральную Азию в сооружении гробниц, или мазаров. Начиная с XII века они представляли собой наиболее распространенный тип мусульманских строений34. Вот наиболее примечательные примеры периода правления Сельджукидов: мавзолей Худай-Назар-овлия, мавзолей Мухаммеда ибн Зейда, гробница последнего сельджукского правителя Санджара — и все это в Мерве. Они построены согласно строгим правилам геометрии — так, как это делали архитекторы Древнего Рима35. Многие здания имели остроконечные или равносторонние арки. Вопрос о том, были они или нет первоисточником готических арок, которые появились в это же время в Европе, до сих пор обсуждается специалистами.

Центральная Азия и земли Сельджукидов — не единственные места, где в тот период бурно развивалась архитектура. В Западной Европе после разрешения противоречия между церковью и государством здания в романском стиле стали характеризоваться не стенами, а арками. Это привело к появлению абсолютно новой готической архитектуры, в которой окна и арки играли первостепенную роль. В тот же период, когда массивная гробница Санджара встала над песками в Мерве, аббат Сугерий строил церковь в аббатстве Сен-Дени к северу от Парижа — исторически первое сооружение в готическом стиле. Архитектура Сельджукидов была великим достижением, но в итоге она представляла скорее кульминацию, чем начало нового направления.

Можно ли сказать то же самое о сельджукской цивилизации в целом? Процветание, ставшее результатом благоразумной экономической политики Низам аль-Мулька, дало толчок расцвету искусств и ремесел. Несколько фрагментов материи, дошедших до наших дней, являются свидетельством бурного развития ткачества. На таком же высоком уровне были металлообработка и керамическое производство. Прекрасно украшенные бронзовые сосуды, масляные лампы и скульптуры, инкрустированные серебром, искусно выполненные инструменты и оружие из закаленной стали с медными и серебряными вставками, красивые вазы и блюда с изображением человеческих фигур и новыми видами отделки стоят на вершине прикладного искусства. Эти техники были изобретены в Центральной Азии. Неудивительно, что гордые ремесленники всегда подписывали свои работы. Так, хорасанский ремесленник выгравировал свое имя на бронзовых кухонных горшках — «Ходжо из Туса». Другой, Абд ар-Раззак Найсабури из Нишапура, подписал свои разбрызгиватели для духов и выгравировал на них слово «Счастье»36. Такая жизнерадостность, несомненно, способствовала продажам: на бронзовом горшке из Мерва эпохи Сельджуков была вдохновляющая надпись «Приятного аппетита»37.

И Ходжо, и Абд ар-Раззак производили товары на продажу в другие страны. Фактически несколько работ последнего оказались за полторы тысячи киллометров от места их производства38. В тот период во всех основных ремеслах мастера из Герата, Нишапура и Мерва задавали тон для всего исламского мира39.

Мир знаний в эпоху Сельджукидов

И архитектура, и ремесла могут процветать в научном вакууме. Тогда каким же было состояние научных исследований и философии при Сельджукидах? Были ли какие-то покровители, способные составить конкуренцию жившим ранее Бармакидам, халифу Мамуну или хорезмийской династии в Гургандже? Лишь султан Мелик-шах в Исфахане и его визирь Низам аль-Мульк соответствовали этим высоким стандартам. Именно они решили провести исследование, которое способствовало введению нового солнечного календаря в 1079 году. Они же, по утверждению нескольких более поздних средневековых писателей, оплачивали работу обсерватории в Исфахане и привезли из Центральной Азии великого математика Омара Хайяма, чтобы он возглавил это учреждение. Очевидно, Низам аль-Мульк распорядился, чтобы солнечный цикл начинался с национального праздника Навруз в день весеннего равноденствия40. В остальном же официальное покровительство наук в этот период было достаточно скромным. Лишь еще один сельджукский правитель проявлял серьезный интерес к знаниям — это визирь аль-Туграи (1061–1121), писавший не только стихи, но и труды по астрономии и алхимии41.

Государственная поддержка мыслителей и писателей была нормой в Центральной Азии на протяжении многих веков, но ее упадок при Сельджукидах не означал, что научная жизнь пребывала в забвении. В Европе в это время наука начала выходить за пределы монастырей и распространяться в королевских дворах. Кроме того, рост городов и основание университетов в тот период подготовили путь для совершенно новых форм культурного покровительства, которые станут популярными чуть позже42. Центральноазиатские города также переживали расцвет во времена Сельджукидов, их дворы создавали среду для развития науки, которая была не менее стимулирующей, чем при дворах в Западной Европе. Два города выделялись особенно — это Нишапур и Мерв.

Гордый Нишапур жил настолько яркой экономической и культурной жизнью в период правления Сельджукидов, что был назван интеллектуальной столицей державы43. Но даже если эта восторженная похвала дана городу только благодаря математику и поэту Омару Хайяму, философу аль-Газали и визирю Низам аль-Мульку, Нишапур все равно заслужил бы ее. Там работали десятки менее известных ученых — например, математик ан-Насави, который взял понятие десятичных дробей у некоего сирийского мыслителя и пустил его в ход44. Вдобавок к глубоким традициям в сфере наук Нишапур мог похвастать наиболее авторитетными преподавателями права. Город также был родиной вольнодумства и открытого скептицизма. Именно из-за такой концентрации научных ресурсов Хайям, аль-Газали и Низам аль-Мульк стремились в Нишапур, чтобы завершить свое образование. В то время ни один другой город в исламском мире не мог похвастать такой же благоприятной духовной атмосферой.

В течение всей сельджукской эпохи Нишапур раздирали ожесточенные споры конкурирующих школ исламского права и противоборствующих ветвей религиозной мысли. В одно время представители богословской школы Каррамитов даже ненадолго захватили власть в городе. Как и в Багдаде, богословские споры возмущали широкие массы населения46. К XI веку Нишапур стал ареной вечного раздора, где уличные бои были постоянным явлением. Интеллектуальное «брожение» — это одно дело, а ежедневные стычки — совсем другое…

Эти столкновения наряду со столкновениями между воинами Газневидов и Сельджукидов создали вокруг Нишапура и Хорасана ореол нестабильности. Некоторые мыслители даже решили покинуть город. Среди них был и прекрасный поэт Абу Мансур Али Асади Туси. После завершения образования он уехал в горы Азербайджана, где был принят при дворе местного правителя и написал эпическую поэму «Гаршасп» («Гаршасп-наме»), которая считается вторым по значимости после «Шахнаме» Фирдоуси среди персидских эпосов47. Когда философ аль-Газали вернулся из своего продолжительного путешествия, то также стал избегать беспорядков в Нишапуре и решил жить в уединении.

Мерв, напротив, оставался спокойным вплоть до последних дней правления Сельджукидов. Он процветал, причем настолько, что к западу от старого центра был построен новый город, чтобы вместить растущее население, производства и места для торговли. Но по существу Мерв также переживал социальную и религиозную напряженность, не говоря уже о страхе вторжения еще одного войска кочевников, прибывших в Центральную Азию из Китая. Однако общее ощущение безопасности преобладало отчасти благодаря стенам длиной больше 14 километров с внутренними крытыми переходами, окружавшими новые кварталы. За высокими кирпичными крепостными валами жители сельджукского Мерва наслаждались жизнью. В непосредственной близости от городских стен находилось множество больших куполообразных кирпичных ледохранилищ, так что жители города могли наслаждаться прохладительными напитками даже в жаркие летние дни. Нишапур при Сельджуках не был укреплен.

Никакой город на Ближнем Востоке не мог похвастать таким количеством библиотек, как Мерв при Сельджукидах, — это привлекало и местных мыслителей, и ученых из далеких земель. Арабский географ Якут аль-Хамави (1179–1229) провел три года, изучая содержимое двенадцати библиотек Мерва: только в одной из них, по сообщению географа, хранилось 12 000 книг48. Другие ученые, проживающие в Мерве, работали в таких областях, как минералогия и филология49. Мерв также стал домом для нескольких историков, несмотря на тот факт, что история как наука угасала при Сельджукидах50.

Еще одной достопримечательностью Мерва была древняя обсерватория. Среди астрономов и физиков, работавших там, было много местных талантов, в их числе Абу Фазли Сарахси, прибывший из Серахса51. Например, Абдуррахман аль-Хазини был византийским греком. Его захватили тюрки, но он продолжал свои исследования под руководством Омара Хайяма до того, как начать собственный выдающийся научный путь52.

Помимо астрономии аль-Хазини питал страсть к науке о взвешивании вещей, ответвлению механики. Его «Книга весов мудрости», написанная в Мерве, названа «наиболее полной работой по (взвешиванию), написанной в Средние века»53. С завидным бесстрастием Хазини обвинял древних греков в том, что они не смогли дифференцировать такие понятия, как «вес», «масса» и «сила». Затем он придумал, как закон Архимеда можно использовать для определения относительной плотности. Он даже показал, как определить относительную плотность жидкостей, и впервые продемонстрировал, что воздух тоже имеет вес, который уменьшается с высотой. Вероятно, аль-Хазини не знал о более раннем исследовании Бируни в этой области.

Аль-Хазини был великолепным механиком. Он и его коллеги из Мерва разработали наиболее точный инструмент в мире для взвешивания обычных предметов, определения относительной плотности и даже исследования состава примесей. На основе его детального описания можно было воссоздать этот сложный механизм, который он назвал «Весы мудрости». Современные исследования подтверждают невероятную точность этого инструмента, равную 1 : 60 000.

Археологи обнаружили в Мерве одну из первых известных печей для производства тигельной стали, поэтому неудивительно, что интересы Хазини включали и металлургию. Индусы либо сами открыли эту технологию, либо позаимствовали несколькими веками позже, но их процесс был менее разработанным и эффективным, чем у жителей Центральной Азии. Европейские же производители стали смогли добиться успеха в этой технологии, когда применение тиглей в Мерве насчитывало уже 600 лет54.

Безусловным гением центральноазиатской науки и математики в эпоху Сельджукидов был Омар Хайям (1048–1131). Он родился в Нишапуре в семье палаточника (он писал, что «поставил палатку науки»). Хайям более известен на Западе как поэт, автор «Рубайат», чем как математик или астроном. Но подобно многим величайшим умам региона, он был энциклопедистом, написал трактаты по механике, философии, географии и музыке в дополнение к своим прорывным работам по алгебре и астрономии.

По образованию, как и по рождению, Хайям был истинным сыном Центральной Азии. Его обучал признанный в Балхе ученый, после которого он занимался у одного из наиболее известных учителей Нишапура. Благодаря покровительству известного и богатого правоведа Абу Тахира 22-летний ученый начал работать в Самарканде, где написал свой трактат «О доказательстве задач алгебры и ал-мукабалы» — величайшую работу в этой области вплоть до современности. После временного пребывания в Бухаре Хайям вернулся в родной Нишапур, где вскоре привлек внимание Низам аль-Мулька (который был на 30 лет старше Хайяма), ставшего его покровителем. При поддержке своего друга-визиря он провел 18 плодотворных лет в столице Сельджуков Исфахане в качестве главного представителя местного сообщества ученых. Хайям был необщительным, замкнутым человеком, что он и выразил в своих стихах:

«Сегодня снова юн и счастлив я, пока

Хмельною горечью обманута тоска.

А горечь не порок, в вине она приятна,

Привык я к горечи, вся жизнь моя горька»55.

(Пер. В. Державина)

Но это никоим образом не помешало ему проводить новаторские исследования в нескольких областях, в том числе в философии.

С гибелью султана Мелик-шаха I и Низам аль-Мулька в 1092 году Хайям лишился поддержки в жизни, то же самое произошло и с аль-Газали. Потеряв своего покровителя, Омар Хайям переехал в последнюю столицу Сельджукидов город Мерв и поступил на службу к новому правителю — султану Санджару. В конце своей жизни он вернулся назад в Нишапур, где умер в возрасте 83 лет.

В Исфахане Хайям посвятил себя астрономии. Он составил свой звездный каталог, а также сконструировал модель, которая демонстрировала, как Земля могла вращаться вокруг своей оси. Благодаря Низам аль-Мульку он играл ключевую роль в астрономическом исследовании, результатом которого стал новый солнечный календарь, упомянутый выше, и использовавшийся в Иране вплоть до 1925 года. Английский историк XVIII века Гиббон восхищенно писал, что система Хайяма «превосходит юлианский (календарь) и в своей точности близка к григорианскому (календарю)»56. Хайям-астроном (что напоминает Бируни) выполнил свои вычисления солнечного года до 11-го десятичного знака: 365,24219858156 дня. Отличие в одну минуту между этой цифрой и современными вычислениями произошло в результате очень небольшого сокращения солнечного года, происходящего со временем, а не по ошибке Хайяма.

Испытанные временем достижения Омара Хайяма в области математики и геометрии получены благодаря ясности и точности, с которыми он решал каждую задачу57. Так, едва достигнув двадцати лет, он поставил перед собой задачу «найти точку на квадранте окружности так, что, когда нормаль удаляется из точки к одному из ограничивающих радиусов, соотношение длины нормали к длине радиуса равно соотношению отрезков, определенных основанием нормали». Позже он понял, что если сделает это, то сможет решить и вторую задачу, занимавшую его, а именно «найти прямоугольный треугольник, обладающий таким свойством, что гипотенуза равна сумме одной стороны и высоте гипотенузы». Продвигаясь шаг за шагом, Хайям пришел к решению кубического уравнения х3 + 200х = 20х2 + 2000 и затем к поиску численного решения путем интерполяции в тригонометрических таблицах. Шотландские математики О'Коннор и Робертсон были поражены утверждением Хайяма, «что решение этого кубического уравнения требует использования конических сечений и что оно не может быть решено при помощи линейки и компаса, результат, который не был доказан в течение последующих 750 лет»58.

В своем трактате «О доказательстве задач алгебры и ал-мукабалы», написанном в Самарканде, Хайям предложил полную классификацию кубических уравнений с геометрическими решениями, которые он находил, пересекая гиперболу кругом. Продвинувшись в своих исследованиях дальше, чем греческие, арабские и центральноазиатские математики, такие как аль-Хазини, он стал первым, кто представил общую теорию кубических уравнений и точный процесс для их решения. Это включало понимание того, что кубическое уравнение может иметь два разных решения.

Такие выводы позволили некоторым историкам науки предположить, что Хайям мог предложить и теорему, которая позволит алгебраическое расширение бинома до любой степени. Омар Хайям мог придумать теорему бинома, как ее называют, но лишь намного позже итальянские математики Сципион дел Ферро (1465–1526) и Джордано Витале (1633–1711) продвинулись дальше Хайяма и предположили, что кубические уравнения могут иметь три решения. Обобщая вклад ученого, признанный историк математики Эдвард Кеннеди заключил, что «в своем фундаментальном труде по алгебре Хайям разрабатывал (технику, которую он выдвинул), чтобы выработать решения для всех возможных типов кубических уравнений»59.

Ход мыслей Хайяма позволял ему подходить к задачам с такой широтой и смелостью, что он мог переосмыслить и сами их условия. Хотя он был преданным последователем Евклида, его попытка доказать постулат Евклида о том, что параллельные линии не пересекаются, привела к тому, что он отклонил доказательства, представленные греческими и арабскими учеными, как недействительные. В своем «Трактате об истолковании темных положений у Евклида» он не предлагал альтернативного постулата, но первым почувствовал, что неевклидов постулат о параллельных линиях также возможен. В попытке разработать геометрию, альтернативную евклидовой, священник-иезуит Джованни Джироламо Саккери (1667–1733) обратился к тем же постулатам, но безуспешно. Лишь намного позже, в 1820-х годах, русский ученый Николай Лобачевский преуспел в создании неевклидовой геометрии, путь к которой впервые открыл Омар Хайям.

Угрожающие идеи изнутри и снаружи

Эпоха Сельджуков должна была стать периодом спокойствия на религиозном фронте. Большинство жителей Центральной Азии уже обратилось в ислам60, и Сельджукиды, исповедующие ислам суннитского толка, покорили всех буидских шиитских правителей на севере Персии. Поскольку и султаны, и халифы были суннитами, между ними было полное согласие. Но исмаилиты все еще поддерживали в Каире соперников суннитов — Фатимидский халифат. При этом многие земли стали от него откалываться, а сама династия вступила в период нетерпимости по отношению к суннитам и к христианам. Бунтующие наемники (берберы и тюрки) угрожали государству Фатимидов изнутри, а крестоносцы из Европы — извне. Но еще большему давлению на эту династию оказали войска Сельджукидов.

Сторонники решительных действий из числа Фатимидов предприняли смелое контрнаступление против правоверных суннитов и Сельджуидов, которые их защищали. Отступив в укрепленные замки, они создали децентрализованное «государство в государстве». По мере того как Багдад усиливал свое давление на них, одна ветвь исмаилитов начала совершать отчаянные покушения на ведущих деятелей Багдадского халифата и Сельджукского государства. Их враги среди мусульман утверждали, что исмаилитские убийцы употребляли гашиш для смелости. Когда крестоносцы услышали об этом, они прозвали их «гашишинами («ассасинами»61) — по названию наркотика, который они якобы использовали.

Независимо от степени реальной опасности исмаилитов62 они были гораздо более значительной идеологической проблемой для сельджукских правителей и их союзников среди правоверных суннитов. Они раскритиковали кораническое обоснование системы земельных наделов (икта), от которых зависела вся налоговая система Сельджукидов. Они применяли логику и греческую фальсафу в богословских спорах, искали скрытый смысл в Коране, что было неприемлемо для правоверных теологов, и даже отрицали доводы Корана, которыми суннитские имамы обосновывали свое право руководить верующими и государством.

Тот факт, что многих ведущих мыслителей Центральной Азии и Персии привлекал исмаилизм, еще больше усложнял ситуацию. Некоторые неприсоединившиеся к исмаилитам восхищались их образованностью и открытостью, и даже их неоплатоническим мистицизмом. Другим, например Ибн Сине, нравилось то, что они использовали и греческую философию, и веру для решения религиозных вопросов.

Насир Хосров (1004–1088) стал олицетворением проблемы, которую представляли исмаилиты для суннитского традиционализма в период правления Сельджуков. Он родился в селении Кубадиян в Северном Афганистане и получил хорошее образование в области науки, медицины и рационалистической философии аль-Фараби и Ибн Сины. Он перешел в исмаилизм только в 42 года. Ранее, будучи мусульманином шиитского толка, он вел тихий и спокойный образ жизни гражданского служащего в ведомстве доходов наместника Сельджукидов в Мерве. Не без гордости он хвастался комфортным домом и садом, которые смог купить в древней столице.

В 1046 году беспечная жизнь Хосрова резко изменилась. Мы не знаем причины произошедшей в его жизни перемены, но Хосров оставил должность, продал свой дом и отправился в семилетнее путешествие, пройдя больше 1 000 километров от Багдада и Сирии до Святой земли, Мекки и Египта. Его подробные записи о местах, которые он посетил, не только очень информативны, но и прекрасно написаны63. Фатимидский Каир уже переживал последнюю стадию упадка, когда Хосров прибыл туда, но влияние Каира на него оказалось огромным. Встречи с исмаилитскими теологами в их образовательном центре аль-Азхаре сделали его рьяным сторонником этого учения. С того момента его единственной целью в жизни стало распространение исмаилизма среди народов родной Центральной Азии.

Это привело к столкновению интересов Хосрова и сельджукских властей. На обратном пути из Каира он не упускал возможности проповедовать против косности Сельджукидов и их ограниченности. Власти отнеслись к нему как к смутьяну и соответственно наказывали его. Но Хосров по своему характеру был скорее не агитатором, а поэтом, и причем очень вдумчивым. Новая проповедническая роль вдохновила его на создание поэзии на персидском, которая решает моральные вопросы будничной жизни с трогательной простотой и временами с поразительной прямотой. Однажды он даже сочинил стихи, направленные против Бога, за то, что тот не принимает на себя ответственность за плохое поведение своих созданий64.

Придерживаясь исмаилитской доктрины, Хосров не видел противоречия между рационалистической философией и откровением, рассматривал их как равноценные пути достижения истины. Пропагандируя такие взгляды, он навлек на себя обвинения в вольнодумстве, если не в атеизме. С момента возвращения в Центральную Азию он везде стал персоной нон грата, его из каждого города изгоняли правоверные суннитские госслужащие. Наконец он нашел убежище на Памире на северо-востоке Афганистана. Там, в селении Ямган, которое до сих пор считается труднодоступным, он провел последние три десятилетия своей жизни, обучая учеников. Он написал стихи, в которых его настроение меняется от религиозного экстаза до горечи. Один такой стих начинается как гимн весне, но вдруг в нем встречаются такие строки:

«Ах! Довольно бесполезной чуши!

Такая болтовня лишь смущает меня!

Весна вернулась, как мой гость,

Уже в шестидесятый раз — и все будет так же,

Если я проживу шесть сотен лет.

Те, кого судьба лишила всех украшений,

Не испытывают никакой радости от украшений в саду;

Для меня красота сада этой твоей весной — лишь мечта,

Скрывающая боль под своими очаровательными одеждами,

Яд в сахаре, шипы в розах»65.

Но этот же человек подтверждает силу знаний:

«Кто знания щитом себя вооружил,

Тот в шуме бытия не знает треволненья.

Учись и познавай!

В превратностях судьбы

Познания твои — одно твое спасенье».

(Пер. И. Сельвинского)

До конца жизни Насир Хосров сохранял твердую веру:

«О Господи, мой Творец,

Я так благодарен Твоей благодати

Ибо в дни старости нет у меня

Друзей, но слава Тебе —

Благоговейно и покорно

Я тысячу раз пою: «Слава Тебе!»66.

С тревогой на грани паники Низам аль-Мульк следил за деятельностью исмаилитов, таких как Насир Хосров, и особенно за их более решительными единоверцами. Визирь не сомневался, что они разлагают ислам и подрывают халифат, который Сельджукиды обещали защитить. Благодаря своему неприятию несправедливости исмаилиты нашли поддержку среди многих простолюдинов, особенно в Хорасане. Не было ли появление исмаилизма знаком конца времен? С такими мрачными мыслями визирь добавил еще четыре главы к своей «Книге», в них он описывал усиление влияния исмаилитов, их действия в городах и проклинал их67. Он был убежден, что ислам и государство Сельджукидов находились под угрозой, и угрожал им внутренний враг, который настолько же умен, насколько и безжалостен.

Контратака Низам аль-Мулька: школы Низамия

Не менее тревожными в глазах Низам аль-Мулька выглядели ожесточенные конфликты, происходящие в Нишапуре и других городах Центральной Азии между враждебно настроенными мусульманскими правовыми школами и богословскими учениями. В Нишапуре, в частности, теологические дебаты уже давно переросли в вооруженные столкновения между недовольными представителями низших слоев населения и знатью и в итоге дошли до передела сфер влияния в отдельных районах68.

Рискуя чрезмерно упростить картину, полную тонких нюансов, скажем, что основное противоборство происходило между набирающими силу консерваторами и остальными правоведами. Первые из них (по большей части это последователи ибн Ханбаля) отклоняли разум, философию и логику в качестве источников истины. Некоторые допускали скромную роль разума, но все же подчеркивали важность традиций, восходящих к временам Пророка. Чуть менее строгими были правоведы шафиитского мазхаба, чье влияние росло в течение всего XI века. Противостояли обеим школам правоведы-ханафиты, которые уделяли разуму больше власти в рассмотрении вопросов веры. Они также признавали авторитет хадисов, но были открыты для более широкого их толкования. Несколько известных ханафитов, один — из Ферганской долины (территория современного Узбекистана), другой — из Серахса, довели свои аргументы до совершенства, что лишь ожесточило традиционалистов69.

Низам аль-Мульк, убежденный традиционалист, с неодобрением относившийся к вольностям в толковании священных текстов, видел в этом споре угрозу стабильности государства. Будучи пессимистом, он боялся, что правовые и богословские конфликты, назревающие со всех сторон, предвещают конец исламской цивилизации. Для борьбы с этой угрозой Низам аль-Мульк начал оказывать поддержку шафиитам (в области права) и ашаритам (в сфере богословия). Понимая, что одних лишь слов недостаточно, он решил учредить несколько медресе, где ашаритский калам (религиозная философия) и шафиитская трактовка юридических вопросов преподавались бы лучшим представителям молодежи. Такие школы впоследствии получили название «Низамия» — по имени их создателя.

Медресе как таковые в то время уже не были чем-то новым. Школы, в которых изучали мусульманское священное писание, существовали в течение многих веков, особенно много их было в Центральной Азии. В медресе Ходжа Машхад, построенном в X веке в Южном Таджикистане, в двух больших помещениях с куполами размещались гробница и мечеть. Но прилегающий большой двор и здания по периметру, где в эпоху Саманидов жили ученики, определили стандартную планировку медресе в более поздние века70. В течение тех лет, когда шииты контролировали Багдад, они учреждали медресе для своих сторонников; и в годы, предшествующие инициативе Низам аль-Мулька, его соперники, должностные лица из числа ханафитов, тоже основали там школы и общежития для своих молодых приспешников71. В течение нескольких десятков лет появилось не менее тридцати таких школ на территории Восточного Багдада72. Низам аль-Мульк смело вошел в эту зону конфликтов.

Новые школы Низамия определили три характерные черты. Во-первых, упор в образовании делался не на свободные дискуссии, а на внедрение и поддержание господствующих течений — с целью не допустить распространения шиизма, исмаилизма, мутазилизма и других доктрин, оспаривавших постулаты суннитского традиционализма. В каждой из этих «альтернативных» групп были яркие ораторы — например, шиит Абу Джафар из Туса, — что усложняло задачу медресе. Во-вторых, поскольку ашариты установили четкие границы для использования разума и назвали многих ведущих философов и ученых вольнодумцами, будет справедливо предположить, что скепсис по отношению ко всем формам научных изысканий был частью учебного процесса даже без участия аль-Газали73. И, в-третьих, медресе Низамия были государственными учреждениями, существование которых поддерживали Сельджукиды. Низам аль-Мульк вызвал уже известного в то время 33-летнего преподавателя и ученого аль-Газали для учреждения первых медресе Низамия в Багдаде, Нишапуре и Харгирде (на ирано-афганской границе) в 1065 году, за которыми вскоре последовало открытие еще одного медресе в Ширазе. Низамия в Нишапуре и Багдаде, насчитывающие к 1090-м годам по 3000 учеников, были самыми крупными образовательными учреждениями в мире в тот период74. Низамия фундаментально пересмотрели цель и форму мусульманского образования и стали образцом, которому подражали во всем мусульманском мире. Они появились благодаря богословским конфликтам, которые, как опасались Сельджуки и их визири, могли уничтожить государство. Целью Низам аль-Мулька было создание ярких образовательных учреждений, в которых молодежь будут учить противостоять нестандартным идеям, подавлять их и внедрять правильные доктрины. Иными словами, они представляли собой сдвиг от анализа и спора к внедрению идей — и от обороны к наступлению на научном фронте.

За три года до того, как Низамия открыла свои двери в Багдаде, в Болонье был учрежден первый европейский университет, за которым последовало множество других во Франции, Италии и Англии. Но школы Низамия преследовали гораздо более узкую цель, чем эти университеты, их задачей было защитить традиционный ислам и подготовить молодежь к его распространению. Низамия можно сравнить не с университетами, а с иезуитскими учебными заведениями (коллегиумами), созданными для продвижения дела контрреформации. Но в отличие от школ Лойолы, расширивших и разнообразивших с годами свою деятельность, медресе нового типа оставались верны своей первоначальной цели.

Интересно рассматривать учреждение Низамия как знаковый момент, когда центральноазиатское образование и, возможно, исламское образование в целом отошло от космополитичной и смелой позиции аль-Хорезми, аль-Фараби, Бируни и Ибн Сины и стало поворачиваться против себя. В этом смысле появление Низамия представляло собой кульминацию процесса, который начался с реакции на непродуманную попытку халифа аль-Мамуна очистить образование от всех врагов разума75.

Имеется и другая точка зрения на эту проблему. Низам аль-Мульк, будучи выходцем из Центральной Азии, предложил этот новый подход к образованию в ответ на распространение вольнодумства там же, и особенно в родном Хорасане. Более того, человек, который успешно развил этот подход, также был уроженцем Центральной Азии. Аль-Газали основал одно из первых медресе в Нишапуре, столице Хорасана, и возглавлял одно в Багдаде. Иными словами, подобно тому, как Просвещение зародилось в Центральной Азии и устремилось в другие области мусульманского мира, сильные течения, направленные против Просвещения, возникли именно в Центральной Азии и только потом распространились по остальным исламским территориям.

Хайям как философ

Трудно представить себе менее благоприятный период для занятий философией и метафизикой, но именно этим и занимался Омар Хайям. Низам аль-Мульк официально запретил философию в своих медресе76, а аль-Газали ежедневно полемизировал с философами на лекциях. Посреди этого потока критики Хайям размышлял над несколькими занимавшими его философскими и богословскими вопросами. Труды Хайяма в этих областях почти никому не известны, за исключением нескольких мусульманских богословов. Но они отражают интересную особенность эпохи и представляют самого Хайяма в совершенно ином свете.

Отправной точкой для размышлений Хайяма была его основная область — математика. Погрузившись в эту науку, он прекрасно знал о существовании упорядоченного мира чисел и измерений. Также он осознавал величайшую важность постулатов в геометрии. Хайям не мог не задаться вопросом, откуда появились эти упорядоченные явления и как случилось, что они так точно соответствуют наблюдаемому им миру природы. Исследования в области неевклидовой геометрии отражали и усиливали его интерес к этим вопросам.

Ответ Хайяма был таков: истины математики ведут к Богу. На этой стезе он обратился к тому самому мыслителю, который был целью бесконечных нападок в Низамиях, — Ибн Сине: он выполнил перевод его «Проповеди», восхваляющей единство Бога, и даже написал комментарии к ней. Спустя некоторое время Хайям в ответ на некоторые вопросы, которые он получил от судьи в иранской провинции Фарс, написал «Трактат о бытии и долженствовании». В этой работе он относит чувство ответственности по отношению к другим как к человеческой природе, так и к замыслу Творца (причем и первая была сотворена Богом). Это побудило его признать и роль пророчества в поиске истины, и возможность непосредственного знания о Божьем мире, которого суфии стремились достичь. Подведя итоги, он призывает своего читателя «сказать рационалистам, что тех, кто любит Бога (гностиков), ведет интуиция, а не рассуждения»77.

В этих и других отрывках Хайям раскрывает себя как практик философии, файласуф того самого типа, который неустанно критиковал аль-Газали. Хуже того, в своем понимании интуиции в качестве моста между человеком и Богом он напрямую поддержал Ибн Сину и его решение проблемы веры. В то же время Хайям ясно давал понять, что принимает истины откровения и благоволит суфиям.

Как все это уживалось со взглядами его покровителя Низам аль-Мулька или его друга аль-Газали, мы не знаем. Такие аспекты жизни Хайяма не были известны в те дни и забыты сегодня. Каким образом эти убеждения Хайяма совмещались с его же скептическими и гедонистическими взглядами, выраженными в известных четверостишиях? Мы вскоре вернемся к этому вопросу. По крайней мере все три ипостаси Хайяма — математик-астроном, философ-богослов и скептик-гедонист — отражают существование многосторонних и сложных личностей эпохи Просвещения в Центральной Азии, которые исчезли в последующее время.

Духовная альтернатива: суфизм

Для Гегеля ключом к истории была диалектика. Процесс, к которому можно применить это понятие, происходил в Центральной Азии в тот период, когда Низам аль-Мульк создавал свои школы. Его идеалом было внешнее уважение к мусульманскому праву и догмам, а также солидарность общества, что определяется и регулируется богословами и имамами. Движение, которое развивалось в то же время, напротив, проповедовало развитие внутреннего духовного мира, сосредоточенность на внутреннем, а не внешнем, аскетизм, отрешенность от земных забот, прямое общение между каждым верующим и Богом, в котором не оставалось места улемам78.

Это течение получило название суфизм — от слова «суф», обозначающего накидку из белой шерсти, которую носили первые мусульманские мистики. Когда суфизм впервые появился в Аравии, Ираке и Центральной Азии в IX веке, не было ясно, являлся ли он отклонением от истинного ислама или его дополнением. При Сельджукидах (после долгой борьбы и смерти нескольких мучеников) суфизм проник в самое сердце ислама. Он распространился по всей Центральной Азии, именно здесь появились наиболее уважаемые проповедники этого учения. Окончательное богословское оправдание суфизм получил благодаря подопечному Низам аль-Мулька из Нишапура — Абу Хамиду Мухаммеду аль-Газали.

Мы уже встречали различные источники суфизма. Достаточно вспомнить, что христианские учителя и новообращенные принесли богатые традиции византийского мистицизма и духовной поэзии, выражающей любовь к Богу. Среди первых мусульманских суфиев был ат-Тирмизи, чья доктрина о «дружбе с Богом» основывалась на христианских и буддийских мистических традициях, процветавших в его родном городе Термезе79. У суфия IX века из Хорасана Бистами (848–874), чье восхищение Богом сделало его одним из величайших учителей суфизма, наставником был индус из города Синда (современный Пакистан)80. Такие чувства нашли свое естественное выражение в поэзии. Первые мусульмане-арабы не испытывали особой склонности к стихам, но суфизм в конце концов подарил миру двух великих и всемирно известных поэтов-мистиков — Руми и Джами. Они оба были родом из Центральной Азии, не говоря уже об остальных, не менее одаренных, но менее известных поэтах81.

Потребность в прямом общении с Богом встречается во многих религиях, особенно во времена ослабления социальной сплоченности. При всех различиях можно упомянуть исихазм в византийском христианстве и его мощное ответвление в России, хасидизм в XVII веке в Польше, квакерство в Англии XVII века, моравских братьев в Центральной Европе в XVIII веке, методистов в Англии и Америке — все эти религиозные группы призывали верующих отказаться от догм в пользу внутреннего очищения и духовного богатства82.

Формальное образование и доктрины не много значили для этих движений — не заботили они и суфиев, которые принимали духовность и интуицию в качестве законных источников веры. Их путь к истине состоял в освобождении себя от всего мирского, и лишь в таком состоянии они будут открыты для красоты, любви и понимания Бога83. У харизматичного суфия Абул-Хасана Харакани (умер в 1033 году), тюрка из Герата, не было образования, но это не помешало ему привлечь нескольких выдающихся учеников. Этот мистик призывал не заботиться о том, попадет ли человек в рай или в ад, а стремиться к Богу из чистой любви к Нему. Современники считали его величайшим мистиком всех времен84. Учителя, подобные Харакани, делали суфизм привлекательным не только для говорящего на иранских языках населения Центральной Азии, но и для новообращенных тюркских народов, которые быстро осознали общие черты между их родным шаманизмом и суфизмом.

К 1000 году Центральная Азия стала сердцем суфийского течения, которое в итоге захватило весь исламский мир. Многие ведущие суфии региона были потомками арабских переселенцев, но большинство — представители местного населения. Вскоре репутация Центральной Азии как центра суфийской мысли привлекала переселенцев отовсюду. Многие ведущие мистики из Мерва, Бухары, Балха и Нишапура прибыли в эти города в поисках более дружелюбной среды для своей веры. Это неизбежно привело к появлению различных форм поклонения, соперничеству суфийских проповедников, или пиров, и возникновению первых конкурирующих школ суфизма в мусульманском мире85. Типичное суфийское духовное сообщество пафосно называлось «Путь Нишапура»86. Три наиболее крупных и важных суфийских ордена, или тариката, которые вскоре стали известны во всем исламском мире, зародились в Центральной Азии87.

Вплоть до эпохи Сельджукидов развитие суфизма происходило постепенно, но начиная с XI века он стал распространяться с невероятной скоростью. Известные проповедники привлекали внимание людей на базарах. Простым людям нравилось, что этот новый тип ислама не требовал от них чтения ученых трактатов или запоминания догм, легко признавал человеческие недостатки и предлагал путь к спасению, доступный для всех, кто его ищет.

Суфийские проповедники со своим призывом к индивидуальной вере представляли простую альтернативу, доступную всем. В ответ на хаос в обществе они предлагали людям передышку: погрузиться в свой внутренний мир для прямого общения с Богом. Даже когда в следующем веке суфизм стал элементом политической борьбы, его призыв не изменился88.

Верные своим древним традициями, жители Центральной Азии были первыми, кто оформил новые течения суфизма и разбил их на категории согласно утверждениям и практикам. Раньше такому анализу подверглись зороастризм, греческая религия, буддизм и ислам. В этом деле было два предводителя — Абу Абд ар-Рахман ас-Сулами (умер в 1024 году), потомок арабских переселенцев из Нишапура, и Абдаллах Ансари (умер в 1089 году) из Герата89. Талантливый ас-Сулами написал биографии десятков ведущих суфиев и проанализировал их учения. В течение сорока лет его дом и библиотека в Нишапуре притягивали суфиев со всего мусульманского мира. Ансари, напротив, придерживался великой традиции хорасанских полемистов, критикуя претензии как решительно настроенных мутазилитов, так и консервативных ашаритов.

Кризис 1092–1095 годов

Последние пять лет правления султана Мелик-шаха были благодатными: торговля процветала, по всему региону строились новые величественные сооружения. Но под благополучным фасадом повседневной жизни скрывались серьезные проблемы. Войска кочевников угрожали с востока и севера. Повстанцы захватили Басру на Красном море, а решительно настроенные исмаилиты укрепились в горах северной Персии. Сельджукское войско, которое должно было справиться с этими угрозами, все больше служило политическим амбициям своих военачальников, а также султана и его визиря90. Усугублял проблему и тот факт, что султан и халиф расходились во мнении с Низам аль-Мульком относительно укрепления религиозной власти через школы Низамия. Визирь осторожно выстраивал свои отношения с богословами и имамами, и они были на его стороне, когда он открыто поддержал консервативные и воинственные шафиитскую и ханбалитскую религиозно-правовые школы, противостоявшие более умеренным ханафитским школам, с которыми был связан халиф.

В 1090-х годах эта напряженность вылилась в хаос на улицах Багдада и других городов. Ханбалиты грабили увеселительные заведения, ломали шахматные доски. Любой подозреваемый в приверженности к шиитам, включая богословов, становился объектом травли, а исмаилитов могли убить прямо на месте. Студенты Низамия возле Пятничной мечети выходили на улицы, чтобы драться с молодыми ханафитами. Власти ничего не делали, чтобы сдержать их. Похожие стычки происходили в Нишапуре и Мерве. В Бухаре и Самарканде религиозные власти подвергались критике из-за своей чрезмерной мягкости в деле распространения шариата.

Настолько глубокой была нетерпимость, которую пробудила политика Низам аль-Мулька, что многие из оставшихся зороастрийцев покинули регион, выехали в Гуджарат и на северо-западное побережье Индии, где стали известны как «парсы». Христиане и евреи закрывались в своих домах, молясь о наступлении лучших дней. В течение двадцати лет султан Мелик-шах покорно подписывал любой новый указ, подаваемый ему Низам аль-Мульком. Но визирь был надменным, высокомерным и нередко становился объектом насмешек. К 1090 году терпение султана, которому на тот момент уже было 38 лет, кончилось. Недовольство было взаимным, поскольку Мелик-шах разозлил визиря, уволив одного из его ставленников, а также критикуя его самого за то, что тот принял всех своих многочисленных сыновей на высокопоставленные должности. Но как только Мелик-шах собрался уволить Низам аль-Мулька, тот погиб от руки какого-то исмаилита. Это произошло 14 октября 1092 года91. Современники говорили, что убийство было делом рук самого султана. Спустя месяц умер и сам Мелик-шах.

Последовавшая за этим череда восстаний втянула весь регион в гражданскую войну и разбила Сельджукское государство на небольшие области. Санджар, дядя нового султана, заявил о своих притязаниях на Хорасан, а также о намерении править всей Центральной Азией как независимым государством из столицы в Мерве. Он был осторожен в признании своего племянника султаном, а его притязания на власть привели к дальнейшему террору при правлении нового султана Баркиярука, во время которого население Балха восстало против вторгшегося из Багдада войска92.

Другой взгляд на нервный срыв аль-Газали

Философ и богослов аль-Газали оказался в центре этой борьбы. Как руководитель главной Низамии в Багдаде он имел решающее слово в области религии. Под политическим прикрытием со стороны Низам аль-Мулька он мог противостоять любому. Интересно, что духовный кризис и нервный срыв, описанный в начале этой главы, произошел через три года после смерти визиря и султана.

Аль-Газали описывал свой кризис как болезнь и напрасно искал медицинской помощи. Но в своей впечатляюще искренней автобиографии «Книга, избавляющая от заблуждения» он затронул непосредственные причины произошедшего:

«Обратив же взор на деятельность свою, причем на самое лучшее, что в ней было, — на чтение лекций и преподавание, — я обнаружил, что науки занимают меня, не имеющие ни значения, ни пользы для того, кто готовит себя к путешествию в потусторонний мир. Поразмыслив далее о целях, которых я хотел достичь в своей преподавательской деятельности, я обнаружил, что помыслы мои были направлены в отношении этих целей не исключительно только на Всевышнего Аллаха, но что побудительным мотивом и двигателем для меня служили поиски почестей и широкой известности».

Теперь он обнаружил себя перед выбором «между соблазнами мирских наслаждений и призывами потусторонней жизни»93. Что он выберет?

На самом деле у аль-Газали не было выбора, и он это прекрасно знал. При жизни своего покровителя он был на вершине власти. В 38 лет он возглавил самое влиятельное образовательное учреждение на земле, стал самым известным лектором в Багдаде, не говоря уж о его богатстве и счастливой семейной жизни.

Главной задачей аль-Газали была критика философов и мыслителей, которые до этого пользовались непоколебимым авторитетом. Он тщательно изучал их работы. Ходили слухи, что в молодости он учился у известного нишапурского вольнодумца. Но аль-Газали не разделял его взгляды, по словам друзей, появлялся на уроках рано утром, чтобы это не было замечено. Такая двуличность возмущала Омара Хайяма, который полагал, что звонок должен звонить всякий раз, когда аль-Газали покидал дом вольнодумца94. Такое поведение показывает, что богослов рано встал на позиции антирационализма. Впоследствии он не упускал возможности резко критиковать то, что многие считали истинами разума. Да, мыслители достигли многого с помощью математических формул, сферической геометрии и тригонометрии для измерения небесных тел. Их исследования в области геологии, минералогии, медицины и фармакологии оказались полезными для торговцев и обычных граждан. Но эти мыслители зашли слишком далеко, применив тот же рациональный подход к вопросам Бога и религии.

Какими бы ни были намерения аль-Газали, он фактически дал своим ученикам право игнорировать сложные научные исследования из-за того, что они были второстепенны и не могли затрагивать главных вопросов существования. Искателям истины следует сосредоточиться непосредственно на религии. Но что такое истинная религиозная жизнь? Вплоть до своего духовного кризиса аль-Газали упивался легкой ролью язвительного критика. Но он не предлагал никакого выхода из тупика, в который заводил своих слушателей. Его духовный кризис изменил это.

Некоторые подробности нервного срыва аль-Газали не привлекли особого внимания историков — и зря95. Незадолго до того, как потерять голос, он написал едкий трактат против исмаилитов и их веры (одна из четырех его работ против этого духовного сообщества96). Текст выглядел необоснованным: автор просто собрал все обвинения, которые когда-либо выдвигались против исмаилитов, не прочитав ни одного из исмаилитских источников97.

К чести исмаилитов, они спокойно ответили пункт за пунктом, опровергая все многочисленные обвинения. Аль-Газали, несомненно, верил в то, что писал, но он также выполнял приказания своего начальника и основателя медресе Низам аль-Мулька, чья ненависть к исмаилитам не знала границ. Длинная обличительная речь Газали свидетельствует о том, что, как он сам позже признавал, «порыв, который двигал мной… был направлен на достижение высокого положения и общественного признания».

Гибель Низам аль-Мулька и смерть султана лишили аль-Газали покровителей. Он пытался спастись, выработав соглашение с новыми правителями, которое сохранило бы его привилегированный статус — это заняло у него несколько лет. Ничего не известно о его деятельности в то время, но легко представить, что он вел себя с новыми правителями так, как будто вся его власть, деньги и привилегии принадлежали ему по праву. Вполне возможно, что представители новой власти отнеслись к нему как к неприятному фавориту прежнего режима. Вскоре стало ясно: новый султан хотел избавиться от всех следов прошлого, включая и аль-Газали. Ни у многочисленных врагов Низам аль-Мулька, ни у его ссорящихся и жадных сыновей не было желания спасать бесцеремонного молодого ученого. Лишь после трех лет мучительной борьбы аль-Газали признался себе, что оказался не у дел и что удача покинула его.

Куда теперь податься? Он знал, что в родном Тусе или в Нишапуре ему будут рады не больше, чем в Багдаде. Когда он осознал, что не может вернуться домой, у него не осталось выбора, кроме как начать совершенно новую жизнь. И он выбрал для себя роль нищего. В автобиографии он заявлял, что отказался от всех богатств98, хотя на самом деле все, что у него было, пропало после убийства покровителя. Его решение покинуть семью, надеть белую накидку суфия и отправиться к святым местам ислама было, возможно, единственным выходом, за исключением самоубийства.

Рассмотреть духовный, профессиональный и психологический кризис аль-Газали — не значит проникнуть в суть его работ, которые он написал после тех болезненных месяцев в 1095 году. Это не объясняет, почему солидные трактаты аль-Газали по религии оказали такое глубокое влияние на весь исламский мир и даже на христианство и иудаизм. Ответ на этот вопрос нужно искать непосредственно в его работах.

Самоопровержение философов

Аль-Газали заявлял, что со своих студенческих дней в Нишапуре был одержим желанием найти истину, которая могла бы противостоять критике с любой стороны. Нет причин сомневаться в сказанном. Это естественным образом привело его к изучению науки и философии, особенно работ Аристотеля и Платона, которые, по его заявлению, он досконально исследовал. Аль-Газали также изучил работы их последователей, особенно космологию Фараби и рассуждения Ибн Сины о разуме и вере. Тот факт, что аль-Газали не был последователем какого-либо учения, освободил его от необходимости соответствовать им. Он огласил свои революционные заключения во время лекций в Низамия, а затем в книге под названием «Самоопровержение философов».

В первых строках предисловия Газали проясняет свою цель — критиковать неверие:

«Я увидел людей, убежденных в превосходстве своего интеллекта и проницательности над всеми их оппонентами. Эти люди полностью отвергли требования Ислама в части служения Творцу. Они презрели основы вероустава, такие как ежедневные молитвы и соблюдение запретов… Они всецело отвергли следование вероуставу, выстроив свою позицию на неких умозрениях… Источник неверия этих людей заключается в том, что они услышали "много хорошего" о таких знаменитых людях, как Сократ, Гиппократ, Платон, Аристотель, и поддались пропаганде их заблуждений, ведомой последователями упомянутых философов… По их рассказам, эти философы, несмотря на величину ума и высокую мораль, отвергали Божественные законы и Божьи дары человечеству, равно как не признавали любые религии и верования и были глубоко убеждены в том, что людские верования — плод больного воображения и соблазнительные ловушки для человечества»99.

Аль-Газали заявлял, что ничего не имеет против математики и науки. На самом деле в своей автобиографии он с радостью признает, что они способны дать полезные результаты. Но математика и логика Аристотеля абсолютно не имеют никакого отношения к религии откровения и вопросам веры, поскольку в итоге они ссылаются лишь сами на себя. Если философы и ученые действительно дошли до истины, почему же они, древние и современные, так часто не согласны друг с другом?

Что касается Бога, то лучшее, что смогли придумать эти мудрецы, — понятие первопричины, или Творца. Выполнив свою функцию первопричины, что оставалось Богу делать потом? Такая философия не подразумевала, что Бог знает, видит, слышит или имеет какие-либо знания о событиях, происходящих в мире. Но в Коране ясно говорится (34.3), что ничто не ускользает от знания Бога, «ни на небесах, ни на земле не ускользнет от Него даже то, что весом с мельчайшую частицу»100.

Хуже того, некоторые из тех же самых философов затем перешли к утверждению, что мир вечен, безначален и бесконечен. В таком случае в Боге нет необходимости. Конечно, аль-Фараби и Ибн Сина не закрывали глаза на это возражение, вот почему аль-Газали сосредоточился на их учении о мире как эманации Бога, на мысли Ибн Сины о том, что идея мира вечна, а Бог вмешался, чтобы перевести ее в материальную реальность. Однако подобные аргументы явно представляли своих защитников врагами основных положений ислама о сотворенности Земли и о Боге как источнике любого действия — не важно, насколько незначительным оно является.

Никакая идея не была дороже для средневековых ученых и философов, чем идея о прямой связи между причиной и следствием. Ясно, говорили они, что огонь является причиной горения хлопка. Аль-Газали осудил это как шарлатанство и мошенничество. Сказать, что события а и b происходят последовательно — это не то же самое, что а является причиной b. Огонь, говорил богослов, неодушевлен и не может быть причиной чего-либо. Можно сказать только, что b следует за а. Бог может постоянно вмешиваться, чтобы соединить их (и тогда хлопок загорится), но мы знаем, что Бог также может вмешаться, чтобы привести к абсолютно иным последствиям (чудеса). Он может, например, сделать человека живым после обезглавливания. Бог, заключил аль-Газали, не связан никаким земным порядком, причинным или еще каким-либо. «Связь между тем, что обычно считается причиной, и тем, что обычно считается следствием, необязательна»101. Наконец, лишь один Бог может создавать вещи в определенном порядке, но Он может и рассоединить их, если захочет102.