В Саду

– Я должен идти, – прошептал мальчик. Вокруг умирала ночь; синевато-золотой рассвет, отвоёвывавший небо по частям, уже озарил его руки.

Девочка промолчала в ответ. Она разглядывала свои ладони, будто пытаясь вычитать некий таинственный способ, позволяющий заморозить солнце, не дать ему взойти.

– Ты будешь здесь, когда я вернусь?

Мальчик не сомневался в обратном, чего бы она ни пообещала. Она ускользала от него, будто кисея, утекающая сквозь пальцы. Когда девочка сидела на подоконнике, рассказывая о смерти злобного Короля и о том, как дева-птица полетела искать свою пещеру, он мог её коснуться, положить голову ей на колени и ощутить её тепло, как воробей чувствует крылом свет солнца. Теперь она казалась тонкой и прозрачной, и мальчик боялся протянуть к ней руку, чтобы та не прошла сквозь её тело, как сквозь водопад. Думать он мог лишь о том, как украсть для неё любое пиршественное блюдо, плащ из перьев или меха, флягу вина или даже кольца с пальцев Динарзад. Только бы она снова ему улыбнулась, как той ночью, улыбкой, подобной рассвету над первым во всём мире морем.

Он смотрел на неё, хмурясь, и ухоженными пальцами ковырял ком грязи.

– Мы встретимся на кипарисовой тропе, где камни выкрашены в красный цвет. Я буду там, обещаю.

И она действительно улыбнулась, нежно и широко, словно река, пробирающаяся сквозь тайный лес.

Миновав арочные ворота, мальчик не успел сделать и двух шагов, как голос Динарзад безжалостно вонзился в него, будто горячий нож в желудок.

– Почему ты продолжаешь причинять мне боль?

В её голосе звучали обида и печаль, и он чувствовал приближение беды.

– Сестра, – начал мальчик, – она не такая, как ты думаешь…

– Мне нет дела до того, какая она! Она не нарушала правила своего дома – у неё нет дома, которому можно было бы противиться! Это ты идёшь поперёк моей воли и воли Султана, из-за тебя жёны в постоянной панике, словно птицы, которым бросили горсть зерна!

Конечно, ничего подобного не произошло. Гарем был огромен до такой степени, что за появлением и исчезновением множества детей почти никто не следил. Каким образом он мог оказаться настолько особенным, чтобы о нём беспокоился ещё кто-то, кроме ненавидящей Динарзад? Жены вечно бездельничали и с умным видом отдыхали в залах, как львицы, изредка шлепая разыгравшихся детёнышей. Армия воспитателей, стражников и старших сестёр на выданье держала потомство под контролем, и именно они, должно быть, заметили ночное отсутствие мальчика.

– Чем вы с ней там занимались? Пора бы знать, что в твоём возрасте более чем неприлично оставаться на всю ночь наедине с незамужней девушкой. Почему ты не можешь вести себя как полагается сыну благородного человека? Разве посиделки под звёздами могут стоить больше того, чем ты владеешь?

Мальчику показалось, вот он – шанс её переубедить. Но, когда он попытался рассказать историю девочки так, чтобы она поняла, отчего его сердце тянется к Саду, как лошадь тянется к дому, когда чувствует близость дома, его речь стала путаной. Он не смог, как ни пытался, рассказать всё красиво, передать ту же самую историю, что девочка выплетала из черноты своих век, будто странную нить.

– Динарзад, давай я расскажу тебе одну историю. Жила-была девочка, которую никто не любил, и звали её Седка. Она жила в городе у моря, и однажды другая женщина – мне кажется, она была очень толстая, – подружилась с ней и подарила апельсин, потому что они обе чинили сети. Седка была с юга, где растёт множество апельсинов. Или… Да, кажется, так правильно. Женщина, которую звали Сигрида – это важно, запомни, – рассказала Седке историю о том, как трое мужчин с песьими головами увели её в священный город, и там псоглавцы рассказали ей историю об ужасной госпоже, которую называли Чёрной Папессой, – она сводила мужчин с ума поцелуями. Папесса поцеловала псоглавцев, и они, покорные её воле, сожрали собственного брата…

– Ты сошел с ума, дитя? Она тебя зачаровала, и твоя голова сделалась мягкой, как яблоко после града? Я не желаю об этом слышать!

Мальчик протестовал, но Динарзад не слушала. Она схватила его за волосы и потащила через двор, залитый солнцем нового дня, чистым и ярким, как свежевыстиранные простыни. Он не плакал – по крайней мере так считал, хотя слёзы тихонько лились по его щекам. Пальцы сестры были тонкими и скрюченными, как когти изголодавшегося ястреба. Она приволокла мальчика в конюшни, где воняло конским потом и навозом, и кинула к ногам старика с сальными волосами и огромными ручищами. Мальчик не мог оторвать взгляд от громадных кистей с костяшками, похожими на корни вяза, с пальцами, сплетёнными в один большой кулак на уровне его глаз.

– Обращайся с ним не лучше, чем с одним из немых рабов. И знай: если он ночью сбежит, вас обоих выпорют, – коротко объявила Динарзад. Плавно развернувшись на каблуках, сестра вылетела из конюшен, точно вихрь фиолетового шелка и чёрных кос.

Мальчик встал и стряхнул прилипшие к рубашке соломинки на пол. Он старался выглядеть раскаявшимся, хотя на самом деле планировал ускользнуть, как только старик вечером захочет пропустить стаканчик. Теперь он видел лицо мужчины – оно было грубое и уродливое, однако не очень страшное: в нём было больше от гнома, чем от огра.

– Она прямо драконица, это точно, – проворчал кузнец и размял огромные кулаки с таким звуком, словно полопались глиняные горшки. – С первенцами всегда тяжело. Коли спросишь меня, я скажу – первых негодниц надо держать подальше от султанских женщин, так безопаснее. Если бы у неё между ног было кое-что другое, она бы уже сама стала Султаном – потому, видать, ты её так беспокоишь.

– Но я не буду Султаном! – возразил мальчик. – Впереди меня должна быть добрая дюжина сыновей! Если бы я был наследником, мне бы уже об этом сказали! И точно не разрешили бы бегать по Саду… И в конюшни не засунули бы!

– Кто тут у нас такой грамотный? – фыркнув, поинтересовался старик. – Слуги всегда знают в десять раз больше, чем кажется хозяевам. Помяни моё слово, мальчик, – сегодня ты подкуёшь коня, которого завтра оседлаешь.

Мальчик умолк, смутившись. Он мог бы и дальше объяснять, почему у него не было шанса оказаться кем-то иным, нежели младшим придворным, но старик начал собирать инструменты: железную скребницу, разновеликие молотки, подковы, новые гвозди и крючки, названия которых мальчик не знал.

– Начнём с вороного, что в дальнем стойле, ага? Он сегодня не слишком злой, а вот кое-кто другой очень любит поспать.

Мальчик послушно двинулся следом, стараясь удержать инструменты в своих маленьких руках. Вдруг кузнец обернулся и устремил на мальчика взгляд мутных глаз.

– Когда солнце сядет, выберешься в Сад через стойло гнедого. Там есть свободная доска, можно пролезть через щель. Если сумеешь вернуться до рассвета, сестра, возможно, тебя не поймает. Захвати девчонке что-нибудь из моего ужина – я мало ем в последнее время, а она растёт.

Ошеломленный мальчик кивнул и шмыгнул в стойло огромного чёрного мерина, выронив несколько гвоздей.

К собственному удивлению мальчик обнаружил, что ему нравится работать с лошадьми. Большинство из них вели себя смирно, как прихожане в церкви, поднимали копыта со скучающим видом и обнюхивали его в поисках яблок. Он полюбил их запах и рёбра, похожие на обручи на бочках, покатые головы и мягкие горла, неистовые носы и молчаливое общество. Он почувствовал себя так, будто стал одним из племени Ведьмы Нож, и ухаживал за своими лошадьми в степи, готовил их к набегу на враждебный посёлок. Эта сказка казалась такой далёкой, но он опять в неё погрузился, много часов с радостью промечтал.

Когда солнечные лучи вытянулись и покраснели, как рубиновые языки, мальчик завернул еду, оставленную кузнецом, и выскочил через дверцу в дальнем углу стойла черноглазого гнедого. Он ощущал себя немного глупо – разумеется, все слуги должны были знать о девочке. Разве случалось, чтобы под многими крышами Дворца произошёл скандал, о котором один слуга не рассказал бы другому? Наверное, они её жалели и хотели бы удочерить, чтобы она росла, пекла хлеб и шила платья, но опасались гнева Султана или родителей девочки, какими бы усыпанными бриллиантами вельможами те не были. В то же время, мальчик начал думать о ней как о своей тайне и подруге, которая не могла принадлежать никому другому. Он почти сожалел о том, что у неё нашлись друзья среди поваров и кузнецов.

Проклиная столь неблагородные мысли, мальчик разыскал кипарисовую тропу, где большие зелёные деревья смотрели в небо, словно минареты, тянущиеся к первым мерцающим звёздам. Тропа представляла собой замысловатую мозаику, выложенную когда он был ещё младенцем: галька всевозможных цветов изображала сцену одной из величайших побед Султана. Он нашел место, где камни были красными на протяжении нескольких шагов – кровь неудачливого варвара, – и увидел, что девочка стоит там, прислонившись к кипарису, будто ждёт уже много часов.

– Я хотел принести что-нибудь получше, но сестра отдала меня кузнецу, и я не смог добраться до кухонь.

Он протянул ей взятые у конюшего толстый сухарь, желтый сыр и сочный персик.

– Ты же знаешь, что не обязан мне что-то приносить. Тебе не нужно платить ужином за песню.

Она рассмеялась собственной неуклюжей шутке – смех был высокий и резкий, как пугливая лошадь.

Мальчик пожал плечами и разложил скромный ужин на куске ткани среди алых камней.

– Конечно, ты можешь оказаться выше меня по положению, и в этом случае я обязан тебе прислуживать – таков был бы мой долг. Понятия не имею, кто из придворных твой отец, – никто в этом не признаётся. О тебе говорят так, словно ты родилась из воздуха, как джинния! Ты можешь оказаться даже моей сестрой! Ведь у Султана много жён…

Девочка снова рассмеялась. Смех был невесёлый, будто тарелка, катящаяся на ребре по каменному полу.

– Я тебе не сестра.

Мальчик слегка сконфузился.

– Мне просто нравится приносить тебе что-нибудь.

– Ты любишь слушать мои истории и платишь за них ужином. Благородный мальчик не может думать о чём-то другом, кроме цены.

Мальчик уставился на неё, будто она его ударила.

– Ты так злишься, что хочешь меня уязвить, потому что твои глаза темны, а мои нет, потому что я сплю в доме, а ты – в беседке?

Взгляд девочки тотчас смягчился и стал печальным, тёмные тени на её веках будто налились серебром и чернотой, как силуэты рыб под водой. Она протянула к нему руки и впервые обняла. У мальчика перехватило дыхание. На миг они неловко застыли посреди моря красной гальки.

– Я совсем не злюсь. Извини… Давай я расскажу тебе, что Сигрида обнаружила в трюме пиратского корабля.

Сказка о Святой Сигриде (продолжение)

Сигрида пригнулась и осторожно ступила на первую ступеньку лестницы, ведущей в трюм «Непорочности». Внутри было темно, как в брюхе, и пыльно, оттуда доносились странные шумы – постукивание и поскрипывание, – которые ещё не стали так же хорошо знакомы Сигриде, как её сердцебиение. Внезапно из темноты, где кружились пылинки, возникло лицо – широкое и открытое, с крупными раздувающимися ноздрями и большими глазами, зелёными, словно листва деревьев в густом лесу. Улыбающееся лицо окружали тугие тёмно-коричневые кудри, почти такие же тугие, как кудряшки овцы или шерсть дикой собаки. Косматая грива опускалась намного ниже подбородка. Сигрида пригляделась, чтобы рассмотреть, к какому телу прилагается лицо, плавающее перед нею, будто фонарь.

– Приве-е-ет! – закричала незнакомка и, схватив Сигриду за руку, потащила её в недра корабля.

Теперь она видела, что лицо принадлежит той, кого ей велели найти, – кудрявые волосы сбивались в пучки и узлы до самой талии, где незнакомка переставала быть женщиной и становилась удивительным созданием, похожим на козу. Её ноги поросли густой коричнево-красной шерстью и сужались до изящных копыт, которые были отполированы до бронзового сияния. Она, знай себе, топала ими по палубным доскам.

– Я сатирица! Из Тисовой рощи, если точнее… Но тебе это ничего не скажет. Добро пожаловать, малышка! Теперь тебе нечего бояться. Ты под боком у Эшколь, а Томми у руля. Ты в безопасности, как в сокровищнице! Осталось доказать свою полезность и отработать содержание. Поскольку сейчас ты бесполезна для чего-то хотя бы в малой степени морского, мы с тобой будем играть роль нянек при наших тупоумных пассажирах.

Сигрида радостно последовала за Эшколь, любуясь её копытами. Они и в самом деле блестели как зеркальные, имели цвета меди и явно были в состоянии лягнуть с силой мула.

– Должна признаться, я полирую их до блеска каждое утро, – сказала Эшколь, хохотнув. – Но в море так легко обзаводишься маленькими тщеславными привычками. Кроме того, я по-прежнему могу сделать вмятину в слитке серебра этими благословенными штуками! Итак, вот что тебе надо знать о пассажирах, которые платят деньгами или как-то ещё: эти ребята думают, что корабль принадлежит им. Им не нравится то и это, они язвят из-за такелажа, или материала парусов, либо вида древесины, из которой сделана мачта. Лучше им подыграть, если они платят, и показать доску для прогулок, если нет. – Косматая женщина остановилась и быстро развернулась к подопечной. – Ты не подумай, что у нас такая есть! Доску мы держим внизу, хорошую и толстую, и говорим кое-кому, что она для прогулок, если надо припугнуть, чтобы оставили нас в покое. Захоти мы кого-то убить, поступим надлежащим образом – сунем кинжал в брюхо, как уважающие себя пираты, и всё.

Эшколь провела Сигриду через потрясающий лабиринт комнат и лестниц – такой запутанный, что Сигриде с трудом верилось, что они по-прежнему на борту «Непорочности». Наконец, они прибыли к тяжелой деревянной двери, из-за которой раздавались явственные звуки весёлого застолья в разгаре.

– Часть веселья, знаешь ли, – объяснила Эшколь. – Наша девочка изнутри немного больше, чем снаружи. Я об этом не задаю вопросов – я же не корабельный плотник. Итак, вот те, кто направляют наш нос в путешествии, – аримаспы. На вид они страшноватые, и Всевышний знает, сколько раз я говорила Томми, что мужик на борту – плохая примета. Но они платят золотом и в чужие дела не лезут, а это лучшее, чего можно ждать от человека. Теперь бери это пиво и займись их нуждами, увидимся вечером – ночевать будешь со мной в кормовом кубрике.

Эшколь исчезла так же внезапно, как появилась, а Сигрида осталась перед толстой дверью, держа в руках глиняный кувшин чёрного пива с шапкой пены. Ей не очень-то понравилась мысль прислуживать сидевшим по ту сторону монстрам, но она надеялась, что это лишь на один вечер: утром Томми поручит ей шить паруса или делать что-то другое, более подходящее для моряка. Она прошмыгнула в комнату и застыла, не сделав и шага, при виде её обитателей.

Когда она вошла, примерно шестеро из них поспешно спрятались за спиной седьмого, без сомнения главного в компании. Он был огромен, как слон, на его руках и груди бугрились мышцы. Ещё он был чёрным – не рыжевато-коричневым, как соплеменники Сигриды, а по-настоящему чёрным, цвета полуночи и тёмных комнат, будто статуя, высеченная из цельного куска оникса. Его волосы были заплетены в сложные узоры из кос с вплетенными золотыми нитями; они ниспадали вдоль спины, точно у женщины. Его глаз впился в неё – такой же чёрный, как и тело, но всего один. Вместо второго глаза сиял золотой, вставленный в глазницу, как бриллиант в оправу. Глаз был совсем как настоящий: казалось, он вот-вот моргнёт. Сигрида увидела, что его компаньоны тоже одноглазые, хотя их искусственные глаза были не золотые, а серебряные, бронзовые, медные и хрустальные. Почти не сомневаясь в справедливости своей догадки, Сигрида присела перед человеком-горой, как перед королём.

– Я Олуваким, Король Аримаспийского Окулюса. Что за насекомое подаёт мне выпивку, вообразив, будто оно достойно мне прислуживать?

– Я… я Сигрида, мой господин. Из Аджанаба.

Король с сомнением оглядел девушку. Его единственный глаз окинул взглядом её худощавую фигурку, как ястреб оценивает выпуклости и впадины мышиной ляжки.

– Ты человек? Выглядишь как человек, девчонка. Я не выношу слуг-людей.

Сигрида смотрела себе под ноги.

– Я в этом не уверена, сир. Я вижу то же, что и вы, когда смотрюсь в зеркало, но у меня есть изъян…

– Длинноухая Томомо приставила ко мне увечную служанку-человека?!

– Нет, я не увечная, просто родилась с тремя грудями вместо двух. Родители стыдились меня, и Томомо… Томми… забрала меня с барж Аджанаба.

Огромный глаз Олувакима мигнул – раз, другой.

– Это ещё не делает тебя пригодной. Полагаю, провинциальная скромность помешает тебе показать свои удивительные груди, так что придётся поверить на слово. Но кто бы отважился лгать в присутствии Окуляра? Ладно, я принимаю тебя как достаточно подходящего монстра: можешь наливать эль.

Он устроился во главе стола – показалось, что валун скатился по склону горы в долину. Его компаньоны пришли в себя и занялись каждый своим делом, не обращая внимания на Сигриду. Она налила Королю эля и тихонько отошла в сторону, ожидая, пока его кружка опустеет. Он осушил три, прежде чем снова заговорить:

– Подойди сюда, Сигрида. Сядь.

Она послушно села на порядочном расстоянии от иссиня-чёрного монарха.

– Мы зафрахтовали «Непорочность» для Охоты. Ты знаешь, на кого охотятся аримаспы, верно?

– Нет, сир.

– Невежественная Сигрида! Твоё образование не подобает служанке Короля. Мы охотимся на Грифона, Белое чудовище Сокрытого острова.

Сказка про Грифона и Короля

Грифоны и аримаспы были врагами с той поры, как в центре небес родилось Всемирное Око. Для Грифонов Око мигнуло три раза: они получили силу орла и льва и размеры слона. Для нас Всемирное Око мигнула четырежды: мы получили силу быка, красоту дикой кошки, проворство паука и секрет изготовления Великого Окуляра, который и есть золотой глаз в моей глазнице, знак Короля и клана Олува; магическое око, дарующее силу, о которой маленькая уродливая девочка не посмела бы и мечтать. Все прочие глаза из бронзы и серебра – пустышки, подражание великолепию. Только Окуляр наделяет силой, он – душа нашего народа, ибо мы приходим в этот мир одноглазыми, по образу Всемирного Ока, нашего возлюбленного родителя.

Грифоны всегда завидовали нам из-за Четвёртого Моргания.

С течением веков мы научились воевать с ними цивилизованно: весной они воровали наших лошадей и поедали их на ужин; зимой мы воровали их золото, чтобы украсить волосы и изготовить Окуляр, – потому что Грифоны любят золото, как своих птенчиков с львиными ляжками. Их гнёзда свиты из золота, клювы и когти золотые, они купаются в подземных озёрах жидкого света. Но, хотя они любят вид золота, питаться им невозможно. Их любимое блюдо – конина, они её обожают, как дети обожают шоколад и мяту. Хватают животных за брюхо и пожирают на лету. Грифоний налёт – то ещё зрелище! Небо словно оживает, когда налетает вихрь красных и фиолетовых крыльев, а тёмно-желтые лапы, испачканные в лошадиной крови, так и сверкают.

Наши лошади отличались широчайшими грудными клетками и сильнейшими ногами, настоящие исполины лошадиного племени. Каждый из нас владел тем, в чём нуждался другой. И так всё продолжалось – как и должно было продолжаться – век за веком. Грифоны были достаточно внимательны, чтобы оставить нужное количество лошадей для появления жеребят следующей весной, мы брали только золото, требуемое для ритуалов, ибо всем известно, что, лишившийся своего золота, Грифон умирает от тоски.

Но отцы наших отцов стали жадными, будто псы, заглянувшие в свиное корыто. Они брали из гнёзд Грифонов всё больше золота, охотились на них в неправильное время, когда солнце сияло в небесах, а не прятало лицо от копий снежных бурь. Грифоны отомстили – стали пожирать наши стада, кобылиц и жеребцов. Они высасывали костный мозг и выпивали глаза у прекраснейших животных. Когда не осталось лошадей, Грифоны принялись воровать красивых девушек из нашего племени, чьи тёмные плечи блестели словно кошачьи шкуры, а голоса были сладкими, как осенние урожаи.

Я родился, когда из племени Грифонов осталось лишь несколько особей – они прятались в горах и заброшенных шахтах, в долинах, укрытых стенами льда, и в пустынях, где дует обжигающий ветер. А в Окулюсе осталось всего несколько дев и ни одной лошади. Когда пришло время для Ритуала Оба, во время которого я должен был стать мужчиной и занять место отца, Олуватоби Всевидящего, Короля аримаспов, Грифонов было всего два: самка обитала на Сокрытом острове в Кипящем море, где вода всё время пузырится и исходит паром, а самец прятался в гнезде на вершине великой горы Нуру, что целиком состоит из рубинов, ослепляющих того, кто посмеет приблизиться.

Олуватоби позволил мне выбрать одну из двух опасностей, потому что Окуляр должен быть выкован из грифоньего золота, согласно древнему ритуалу, иначе он будет просто куском шлака, вставленным в человечий череп. Конечно, нам пришлось нелегко из-за жажды золота, обуявшей отцов наших отцов, но нельзя предавать традиции своего народа. Нам требовалось заполучить золото любой ценой – это наше право, ты ведь понимаешь? Окуляр превыше всего, без него мы как леопард без головы. Я не мог отказаться от Ритуала Оба, как не мог отказаться от собственных конечностей. В конце концов, у нас не осталось лошадей, и равновесие должно было наступить, когда у грифонов не останется золота. В итоге я выбрал рубиновые скалы, потому что наш народ не знает моря. Получив благословение отца, я завернулся в пятнистые шкуры диких кошек и надел отполированный до зеркального блеска нагрудник сынов Олува, изготовленный из золота первой грифоньей орды. Я покинул аримаспийский вельд и отправился на поиски Красной горы Нуру.

В те дни я носил в глазнице берилловое око, знак наследника, потому что яйца грифонов из берилла, а золото их желтков – чистейшее из возможных. Я был силён и путешествовал без забот, питаясь мясом молодых оленей у ночных костров. Красная гора находилась недалеко от границ Окулюса – её алые отблески были заметны даже из хижины моего отца: когда зимой солнце опускалось низко к горизонту, они сияли сквозь его свет, как стрелы, обагрённые кровью. Я шел на свет Нуру, но сердце моё было полно страха, потому что я не знал, как защитить свой единственный зрячий глаз от обжигающих лучей, которые испускают гранёные склоны.

Но Всемирное Око неустанно следит за любимыми детьми, и на девятый день пути я заметил другого путника, который вприпрыжку двигался сквозь пахнущие дымом кусты. Приблизившись, разглядел его и понял, что за тварь. Это был одноног, один из расы существ, которые живут ещё дальше к востоку, чем мой народ, и чьи тела в нижней части превращаются в единственную ногу с единственной же ступнёй – такой огромной, что легенды гласят, будто в минувшие века одноноги бороздили океаны на своих громадных изогнутых подошвах. Повстречавшийся мне путешественник выглядел именно так, но, поскольку передвигался он не по волнам, его походку была сложно назвать грациозной. Одноног весело прыгал, шаркая единственной ногой, одетый в красивую многоцветную жилетку и странную юбку, сшитую сообразно толщине ноги, которая вздымала тучи пыли и трухи.

– Приветствую тебя, одноног! – закричал я, подымая обе руки в жесте дружбы.

– Приветствую тебя, одноглаз! – крикнул он в ответ, поворачиваясь ко мне с широкой улыбкой. У него не хватало несколько зубов, а копна непослушных кучерявых волос потемнела от дорожной грязи.

– Ошибаешься, Культяпка, – ответил я с некоторым раздражением. – Одноглазы – островитяне, и к тому же пьяницы. Эти дурни-овцепасы нам даже не кузены, они позорят всё одноглазое племя. Я наследник Аримаспийского Окулюса, имя моё Олуваким.

Одноног бросил на меня проницательный взгляд; его голубые глаза блестели как драгоценные камни в сундуке, полном сокровищ.

– Тогда, как я понимаю, ты направляешься к Красной горе? К гнезду Джина. Я и не думал, что старый Олува впрямь одряхлел.

– Он ещё вполне крепкий, но поколения растут под взглядом Ока, и пришло время Оба. Моя цель – красная вершина Нуру и Грифон… Не знал, что у него есть имя.

Одноног будто задумался о чём-то своём и принял решение, о котором я понятия не имел.

– Ну что ж! Тогда я предлагаю себя достопочтенному сыну Олувы в качестве спутника и проводника. Звать меня Хаим, и я сам направляюсь к гнезду, а это значит, что пойти с тобой мне будет легче лёгкого. С твоим единственным глазом и моей единственной ногой мы составляем почти целого человека! И вместе точно получим желаемое.

Он хлопнул меня по спине рукой с растопыренными пальцами и покачался вперёд-назад на своей огромной ступне. Я согласился – признаюсь, я был рад компании.

– Зачем ты ищешь Грифона? – спросил я, пока мы шли. Точнее, пока я шёл, а он прыгал.

– О, это интересная история, мой юный принц.

Сказка Однонога

Я родился далеко отсюда, в городе Шадукиаме, что утопает в серебре, в год, когда возвели Розовый Купол и завершили строительство безупречных бриллиантовых башен. Всё, что строится за счёт налогов, следует считать красивым, иначе легко сойти с ума. Моя семья вела скромную жизнь – как все шадукиамские одноноги, мы обитали в гетто Мха и корня1, на обширной равнине к северу от Купола. Нам позволили там жить, как жили наши предки, без болезненных ограничений человечьих домов – в них мы всё рушим из-за своей неловкости и раним ноги об острые углы и выступы. В Корне мы проводили дни под открытым небом, на мхах, в свете луны, напоминающей белый ободок ногтя. Когда ночь натягивает свои тёмные носки, мы лежим на спинах, и наши изогнутые ступни вздымаются над нашими головами, защищая от холода и дождя. Днём мы работаем бок о бок, создаём знаменитое розовое вино высочайшего качества из нежных лоз Шадукиама, чьи миниатюрные белые грозди только мы умеем давить как положено.

Шадукиамцы не любят одноногов. Хотя монстры и ангелы всех мастей гуляют по улицам города, а Розовый купол над крышами и шпилями возвели Сянь, у которых размах крыльев больше, чем у Грифонов, и в которых человеческого не больше, чем в нас, одноноги волнуют жителей сильнее кого бы то ни было. Они считают нас уродливыми и увечными, тупыми и медлительными. Их послушать, так мы вечно что-то замышляем и косим глазом. Хотя вино из винограда, который мы давим своими многочисленными пальцами, приносит много мешков серебра в городские сокровищницы, какое бы ни случилось несчастье, в нём винят нас. Если змеящийся Варил не затопляет берега или наоборот слишком их затопляет, значит, наше уродство оскорбило какого-нибудь бога. Ведь, в конце концов, из всех товаров, что продаёт Шадукиам, красота ценится выше остальных. Красота и звон монет – две опоры, на которых держится город в небесах, а не какая-то пара алмазных палочек.

Мы стараемся принимать всё с достоинством, мирно живём в Гетто Мха и корня и не просим большего. Мы спим, укрываясь собственными ногами, знаем, что правда на нашей стороне и что однажды мы заберём свои винные бочки и уплывём на юг на наших кораблях-подошвах, в обетованный Край антиподов, где появился наш народ и где, если верить легендам, ещё существуют целые государства одноногов.

Нас не любят, поэтому не от кого было ждать помощи, когда появились И. Никто не воспылал праведным гневом. Шадукиамцы пожали плечами и обрадовались, что И переместились на неважную часть горожан. «Избавьтесь от крыс, – сказали они, – а с сыром мы сами разберёмся».

За год до того как я отправился к Красной горе, умерла моя Това. Она попала под случайную шадукиамскую телегу, и копыта лошадей рассекли сухожилие на её ноге. Это сухожилие для нас всё равно, что артерия для большинства существ, – если оно повреждено, надежды нет. Моя Това прожила достаточно долго, чтобы на своей постели из пионов и росички прошептать мне, что она хотела, чтобы мы поженились, как собирались сделать после следующего сбора винограда. Было жутко видеть её, не могущую поднять ногу, с безвольно свесившейся ступнёй, похожей на сломанный шарнир. Мы похоронили её той ночью и попросили Пути Корня, что соединяют нас всех, проводить её душу к антиподам – пусть там она отдохнёт.

Проснувшись на следующее утро, я увидел Тову – она с любопытством глядела на меня, её знакомые рыжие косы были аккуратно заплетены, а щёки выглядели пухлыми и розовыми, как обычно. Но глаза оказались чужими. Глазами Товы на меня смотрело что-то странное и холодное, к тому же зубастое. Оно жестоко рассмеялось – будто ложками заскребли по камню – и ускакало прочь с моей лужайки фиалок и ламинарии, не оглядываясь.

Конечно, мы всё поняли. Мы знали о И, но до той поры эта чума посещала лишь шадукиамцев. Только им приходилось жестоко страдать, видя своих милых усопших поднятыми из могил; смотреть, как их детей превращают в одежду. Мы и не догадывались, что когда-нибудь нас постигнет та же участь. А следовало бы – ведь наши странные тела могли предоставить И новые… ощущения.

Старейшины не желали видеть Подобие Товы. Они игнорировали существо, как если бы оно не бродило по Корню; не говорили о нём, будто оно, не получив имени, покинуло наш дом. Но Подобию Товы понравилось в гетто. Мы не смогли заставить его надеть лунный балахон, обязательный в самом Шадукиаме. Оно скакало, где хотело, любопытное и бессловесное, и ужасно смеялось. Я умолял старейшин о разрешении упокоить мою Тову и убить тварь, что надела её, но они не соглашались – не хотели осквернять Корень кровью чужака. Наконец моё терпение лопнуло… Я больше не мог каждое утро видеть смеющееся лицо моей любимой, словно тварь внутри неё знала, что она любила меня, и наслаждалась видом моего лица, искажённого от боли. Я пошел в центр города, чтобы узнать способ, позволяющий Тове уйти с миром.

Говорили, что у одного И был ученик из людей, но я не мог рисковать, встречаясь со столь порочным существом. И разве какой-нибудь И открыл бы человеку тайную слабость их народа? Он бы скорее задушил меня и отдал моё тело своему хозяину. Нет, нужно было найти того, кто обладал такими же древними знаниями, как сами И.

Те, кого не принимают с распростёртыми объятиями и не прижимают к груди города, часто знают больше о происходящем в его тёмных углах, чем те, кто сидит на холме и ужинает, постукивая сапфировой вилкой по золотым тарелкам. Потому я и знал про анахоретку.

На центральной площади Шадукиама стоит базилика Розы и Серебра, чьи шпили известны на весь мир своими замысловатыми резными узорами; горгульи так гримасничают, что женщины падают в обморок; двери вырезаны из цельного живого кедра, корни которого уходят в землю под Базиликой, а ветви венчают башни. Это видят красивые и богатые шадукиамцы.

За Базиликой, укрытая кирпичной стеной, заросшей белладонной и другими ядовитыми лозами, что змеятся и переплетаются, к стене церкви прикована цепями женщина. Её наряд – платье, сотканное из собственных волос, которые продолжают расти; чем длиннее чёрные пряди, тем длиннее одеяние. Её глаза, яркие и безумные, вращаются в глазницах, как пекарские скалки. У неё нет рта – там, где ему полагалось бы находиться, лицо чистое и гладкое. Говорят, она царапает буквы на земле, когда хочет говорить, и не существует того, о чём бы ей было неизвестно. По этой причине она спрятана и в цепях, чтобы никто не смог выведать у неё секреты Шадукиама. Это видим мы – те, кого ненавидят.

Я отправился к анахоретке рано утром, до того как в Базилике началась Монетная месса, и до момента пробуждения Подобия Товы. Я прошмыгнул за стену, держась подальше от зелёной поросли, что жадно цеплялась за кирпичи, и присел на корточки возле создания, лишенного рта. Анахоретка скорчилась у церковной стены, прижав колени к груди, и смотрела на меня пустыми безумными глазами. Она не издавала ни звука – на большее, видимо, я и не мог рассчитывать.

– Помоги мне, анахоретка. Один из И забрал тело моей Товы, и мне невыносимо видеть, что её используют, будто любовь моего сердца – лишь модная шляпа. Помоги мне убить в ней И, чтобы упокоить её тело. Умоляю тебя, святая анахоретка, поведай мне секрет, как убить бессмертного?

Она вытянула худые ноги – в самом деле кожа да кости – и коснулась моей ноги костлявой рукой, погладила бугры мышц, словно пытаясь прочитать будущее по их узорам. Наконец она отпрянула; её цепи звякали, ударяясь друг о друга, словно стаканы за обедом. Она одёрнула своё платье из волос, разделяя переплетённые пряди на животе, и потянула косы в разные стороны, будто расстегнула пуговицы.

Под густыми чёрными волосами скрывалась кожа живота, а посреди него имелся совершенный рот с двумя рядами зубов. Он был похож на любой другой рот, только открывался в середине тела, и голос, исходивший из него, был ниже обычного женского голоса:

– Анахоретке надо знать, хочешь ли ты извлечь тварь из тела или убить её насовсем? Это две большие разницы: всё зависит от того, что тебе нужно.

Изо рта высунулся тёмно-розовый язык и облизнул губы.

Я в смятении посмотрел на свою ногу – росшие там некогда густые волосы поредели от скорби.

– Я хочу убить это существо, уничтожить его.

– Что ж, хорошо. Я не стану задавать вопросы о силе твоей любви и прочей чуши – не мне об этом судить. В конце концов, я – всего лишь голая женщина, прикованная к стене, и не мне подвергать сомнению то, как живут виноделы или кто бы то ни было ещё.

– Вы избрали эту тюрьму, моя госпожа?

– Не называй меня «госпожой», хромоножка. – Она хихикнула и устроилась поудобнее возле стены, так, что её закованные в цепи руки обнимали говорящий живот, почти как будущая мать баюкает свою утробу. – Разумеется, выбрала! Думаешь, святые отцы из Базилики сумели бы меня удержать, не захоти я этого сама?

Анахоретка вытащила кисти рук из оков так легко, как ребёнок снимает платье, прежде чем принять ванну. Она насмешливо потрясла руками перед моим лицом и сунула их обратно в кандалы.

– Я здесь не ради них. Я ничего им не говорю и не даю. Шадукиам – город мертвецов, просто его улицы ещё не поняли, что умирают. Это медленный яд, которому нужны века, чтобы убить. Любовь к серебру, красоте, притворству. Олигархам дела нет до правосудия, их заботит то, что выглядит правильным. Им не до милосердия, они знают лишь о том, что кажется милосердным. И потому правосудие и милосердие для них недоступны. Я – язва, рана на теле этой умирающей свиньи. Я здесь для тебя и для других – тех, кто обитает в пределах Шадукиама и кого можно спасти от его гибели. Тем, с кем обращаются не с добротой, но с видимостью доброты, я даю знание, какое могу. Когда ко мне приходит одноног, я развожу свои волосы и показываю ему свой истинный рот. Когда приходят сянь, я позволяю им укрыть меня своими крыльями и в облаке перьев делюсь тайнами. Когда же приходит священник или банкир, я закатываю глаза и писаю им на туфли, а они думают, что я безумна.

Я опустился на колено – для нас это нелегко – и ненадолго прижал свои губы к тайному рту, в знак благоговения и благодарности. Когда я отпрянул, в глазах анахоретки стояли слёзы.

– Мне не хватит слов, чтобы тебя отблагодарить, и, нравится или нет, я буду звать тебя госпожой. Поведай мне, как убить И!

Рот улыбнулся: эта улыбка была полна жалости, как русло ручья – воды после дождя.

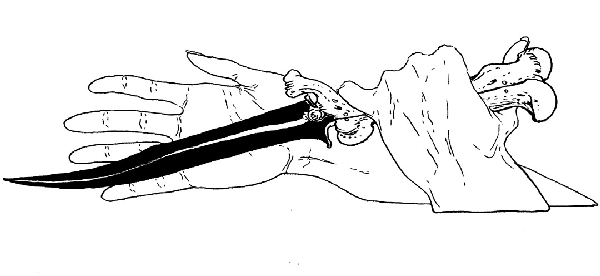

– Единственная вещь, которая может уничтожить дух И, отправить в преисподнюю, которая свяжет его и не позволит опять захватить тело какого-нибудь мёртвого бедолаги, – золотой коготь Грифона, который надо вонзить И прямо в глаз.

– Значит, я отправлюсь на поиски грифона.

– Увы, мой мальчик! Мне жаль, но в мире осталось всего два Грифона. Орды аримаспов, обуянные жаждой золота, перебили остальных. Самка, которую зовут Квири, обитает в Кипящем море, а самец по имени Джин живёт на вершине Красной горы Нуру, чьи склоны ослепят тебя прежде, чем ты успеешь добраться хотя бы до самого малого пика. И ни один из них не захочет пожертвовать когтем ради скорбящего влюблённого.

– Как бы там ни было, я разыщу Грифона. Я сделаю это ради Товы, не могу бездействовать, пока её используют, рассчитывая в будущем бросить, когда лицо уже не будет таким, какое я хорошо помню.

– Тогда ищи самца, – сказала она, вздохнув. – Самка пообедает твоей печенью, не успеешь сделать и трёх прыжков на её пляже. Иди, если решился, но иди сейчас. Появляются прихожане, а И в этот момент превращает плоть твоей женщины в холмы и кратеры.

Волосяное платье анахоретки сошлось над её ртом, и она опять скорчилась у стены, раскачиваясь вперёд-назад, с впечатляющей точностью изображая безумие. В тот самый день я покинул Розовый купол и обратил свою ступню к Нуру и её красным утёсам.

Сказка про Грифона и Короля (продолжение)

Я шел рядом с Хаимом, который, поведав свою историю, стал прыгать медленнее.

– Жаль, что мой народ всё так усложнил для тебя. Мы действительно взяли у Грифонов больше положенного. Нам стыдно за это.

– Но вы по-прежнему охотитесь на бедных тварей. И вообще, как можно «взять положенное» из того, что тебе не принадлежит?

– Ты не понимаешь, потому что не из Окулюса. Наша ошибка не в том, что мы охотились на Грифонов, а в том, что расшатали равновесие войны между нами. Золото Грифонов наше по праву и по силе, нас благословило Четвёртое моргание Всемирного ока. Однако нам следовало удовлетвориться тем, что мы должны были взять, и не искать золота сверх необходимого. Без Окуляра мы ничто! Золотой глаз делает нас аримаспами. Как можно отказаться от того, в чём заключается наша суть? Как смеют Грифоны отказывать нам в этом, даже если они последние в роду?

Хаим почесал грязную голову.

– А что именно делает Окуляр?

– Выкованный согласно ритуалу Оба и вставленный в глазницу Короля, он наделяет его силой десятерых и сроком жизни в три раза дольше обычного. Окуляр может заглянуть далеко за пределы нашего королевства, в города и дикие земли на другой стороне мира. Он позволяет править народом, воздействовать на него и передавать своё видение племени. Он видит куда больше одного племени и одной жизни, потому что его собственная жизнь трижды встречает смерть тех, кого он любит. Окуляр притягивает к себе взгляд Всемирного Ока, благодаря ему выживает наш народ. Без него Око отвернётся от нас, и мы исчезнем с лица земли.

Мой голос звенел от пыла – я излагал догматы веры отцов моего отца.

– И несмотря на такую прозорливость, ни один из ваших Королей не увидел, что род Грифонов прервётся и для вашего Окуляра не останется золота?

Я пожал плечами.

– Око что-то даст нам взамен. Они бездумно сотнями поедали наших лошадей, пока не сожрали все стада. Почему мы должны потерять больше, чем они?

Хаим покачал головой – как большинство чужаков, он не мог смириться с превосходством наших нужд и очевидностью того, что Грифоны должны нам покориться. Я был слегка разочарован. В конце концов, я понял, что ему необходимо упокоить свою женщину.

– Я надеялся попросить об одном когте, но после стольких потерь Джин точно не захочет с ним расстаться. Мне придётся его украсть.

Я успокаивающе обнял своего соратника.

– У Грифонов всегда приходится воровать. Их не уговорить, взывая к разуму. С тем же успехом можно умолять о подарке дикого кабана – Грифон ничем от него не отличается.

Некоторое время мы шли молча. Красный силуэт Нуру рос впереди как живое пламя. Он начал резать мой глаз и царапать веки, вызывая слёзы. Я тёр его и тёр, пытаясь прояснить зрение, и смахивал слёзы, когда те появлялись. Я видел, что Хаим тоже плачет – поначалу слегка, а затем по его и моему лицу потекли солёные реки слёз. Мы не могли смотреть на зазубренные пики и солнечный свет, который выстреливал из них толстыми красно-фиолетовыми копьями. Я упал на колени; Хаим рухнул на бок, тяжело дыша, не в силах поднять голову и взглянуть на сверкающую гору.

– Настоящая загадка, – прохрипел он, шевеля волосатыми пальцами. – Как человеку с одной ногой и человеку с одним глазом взобраться на гору, не взглянув на неё?

Моя грудная клетка превратилась в барабан с туго натянутой кожей. Я ослабил ремни нагрудника, пытаясь перевести дух; мой взор заволокли слезы. Сняв нагрудник, я увидел отражение горы на полированной поверхности и обнаружил, что смотреть на него не больно. Я повернулся к одноногу и улыбнулся.

– Нагрудник, Хаим, поведёт нас. Я буду нести тебя на плечах, и твоя ступня – прекрасная громадная ступня – заслонит нас обоих от рубиновых склонов. Держи кирасу перед собой, как зеркало, и направляй меня. Хоть и медленно, но мы достигнем грифоньего гнезда.

Неловкое чудище принялось взбираться на вершину Нуру. Искривлённое тело Хаима было не таким тяжелым, как я предполагал, его большое колено лишь немного давило на мою незащищённую грудь. Гранёные скалы вздымались вокруг, но я ничего не видел, кроме плоти его стопы, покрытой волосами, похожими на мох на стволе древнего дерева. Я изучал узоры на его пожелтевших ногтях и считал поры на коже, потрескавшейся от жара. Только одноногу повезло любоваться красотой склонов, лишь он видел то, что ни одному человеку не доводилось видеть, не заплатив за это зрением.

Я всё ещё ему завидую из-за этого.

Мы поднимались на гору весь день и ночь, а потом Хаим сказал мне, что пики уже не слепят глаза красным, потемнели до фиолетового, и их свет можно безболезненно переносить – они словно втягивали свет небес и отрогов, оставшихся позади; отблески нагрудника гасли из-за них. Мы могли смотреть – не забывая, что внизу полыхает каменный ад, – не опасаясь за свои глаза.

Я опустил Хаима, и мы перебрались через последние валуны – странные и чужеродные камни, покрытые оспинами, как пурпурные луны. Вокруг ничего не росло – гора на этой высоте была мёртвой громадиной в шрамах и выбоинах, – а прямо перед нами виднелся острый край открытого всем ветрам кратера.

За краем треклятой ямы, в каменной нише и опасной близости от пропасти, располагалось гнездо Грифона.

Я удивился: оно не сияло и даже не мерцало, как следовало золотой соломе. Оно было тускло-желтым, пёстрым и неярким; несомненно, золотым, но покрытым пухом и потемневшим. Сам Грифон, разумеется, был великолепен. Его задние лапы восполняли все оттенки золота, которых не оказалось в гнезде; хвост мотался туда-сюда, как змея, увенчанная кисточкой оранжевой шерсти; перья являли собой ослепительное сочетание бирюзового и зелёного, а из-под крыльев цвета моря проглядывал тёмно-красный пух. У него было широкое лицо с ухмыляющейся клювастой пастью. Вокруг ревел ветер, но его голос соперничал с оглушительным шумом.

– Уходи, аримасп! У меня ничего для тебя нет! Твои деды-обезьяны убивали нас и обкрадывали, разбивали наши яйца о колено… Думаешь, я отвешу тебе золота, как лавочник? Пусть весь твой род сгниёт от болезней!

Я был готов к оскорблениям. Те, кого не любит Всемирное Око, всегда пестуют в себе ненависть к тем, кому выпал другой жребий. Но одноног запаниковал – до него дошло, что такое неразумное создание нельзя убедить расстаться с какой-нибудь частью себя. Так оно и было, поэтому я не собирался совершать глупость, прося желаемое. Я вытащил свой изогнутый серебряный нож и двинулся на Грифона, который опустился на задние лапы и своими голубыми крыльями вызвал сильнейший порыв ветра.

– Джин, Джин! – закричал Хаим, падая на колено в отчаянии и ужасе. – Послушай меня, и я не позволю ему причинить тебе вред!

Мы с Грифоном одновременно рассмеялись, изумлённые мыслью, что бедолага-одноног в силах удержать мою руку или как-то иначе защитить чудище. Хаим уставился на меня с мольбой, его потрескавшиеся губы безмолвно произнесли одно слово: «Това». Я опустил нож, но не вложил его в ножны.

– Откуда ты знаешь моё имя, одноногий? Грифоны берегут свои имена, как и своё золото!

– Мне его сказала анахоретка из Шадукиама, о благородный Джин. Уверен, она не хотела причинить тебе вред… Она знает, что я в великой нужде.

Грифон проворно сложил крылья и наклонился вперёд, его лицо смягчилось и стало любопытным, как у цыплёнка:

– Тебя послала ко мне Джиота?

Про меня забыли. Два существа взглянули друг на друга по-новому, и на горе будто появился призрак третьего. Я мог бы вонзить нож в изумрудный бок Грифона и выбрать золото его тела или гнезда, чтобы сделать себе глаз. Но я так не поступил, проявил милосердие. К тому же вынужден признать, что меня обуяло любопытство.

– Да-да, она меня послала: сказала, ты поможешь. Прошу тебя… Мне нужен твой коготь, чтобы я смог убить одну тварь и спасти любимую.

Но Грифон не слушал. Он кивком подозвал Хаима и позволил одноногу неуклюже забраться в своё гнездо, чтобы тот мог услышать возбуждённый и пронзительный голос чудовищной полуптицы, в котором теперь зазвучали мягкие нотки изумления. Я напрягал слух, а Хаим устроился на переливчатых крыльях, точно дитя в колыбели.

– Узнай же, смешной человечек, как Джиота помогла родиться моей сестре.

Сказка про Грифоницу и Анахоретку

Она была самой маленькой в нашем выводке — самое маленькое яйцо, отложенное последним, белый берилл с полосками кобальта и кварцевой жилой, что пронзала округлый бок, словно потёк молока. Моя мать боялась, что из этого яйца никто не вылупится, и она напрасно нянчит мёртвый камень. Однако всё равно высиживала, даря тепло своих задних ног ему и ещё трем яйцам, более крупным и внушительным. На них она и надеялась – на фиолетовое, огненно-красное и тёмно-голубое.

Когда жадным Олува понадобился ещё один бочонок золота, явилась орда аримаспов. Они пришли в восторг, увидев, что мать моя снесла яйца: желтки наших агатовых яиц – чистейший драгоценный металл. Хоть она кричала и полосовала врагов передними лапами, они разбили моих братьев и сестёр о камни и собрали желанное вещество. Грифон цвета индиго пискнул и умер, сформировавшийся наполовину, в луже золотого желтка, а пламеннокрылый брат, который мог быть у меня, не успел сделать и этого – вместе со скорлупой лопнул и его череп. Выжил только я, потому что моё яйцо было первым. Ведь мы не птицы и откладываем яйца по одному, согласно циклам луны, на протяжении осеннего сезона спаривания. Я оказался достаточно большим комком пищащих перьев и шерсти в потёках золота. Аримаспам грифоньи малыши не нужны – наши клювы, хоть и золотые, слишком малы. Они бежали с переполненными корзинами, хотя кое-кому довелось повстречаться с когтями моей матери.

Яйцо сестры было таким маленьким, что его даже не заметили.

Моя скорбящая мать отказалась смириться с тем, что выжил лишь один из детей; посадив меня на спину и сжав в когтях яйцо, из которого никто не вылуплялся, она полетела с вершин Нуру в Шадукиам – сокровищницу секретов. Говорят, в Аль-а-Нуре хранится вся мудрость небес, а если нужна тёмная и сырая зловонная магия преисподней, хочешь истинной силы, отправляйся в Шадукиам. Моя мать была мудра: она полетела прямо под Розовый купол и устроилась на крыше Базилики, среди колышущихся ветвей Дверного древа, где стала издавать тоскливые крики, словно колокол, отбивающий час за часом. Так продолжалось две недели, город не мог спать из-за шума.

Джиота тогда была молода, и лишь ей хватило смелости ответить на плач моей матери. Она забралась по стенам Базилики, точно обезьянка, размахивая короткими косичками. В те дни она не носила платья из волос, одевалась как все люди, а волосы стригла и стягивала туго, словно кающаяся грешница. Она пробралась по сводчатой крыше, разрисованной серебряными звёздами, и опустилась на колени возле моей матери, тяжело дыша. Разумеется, её лицо было гладким там, где полагалось находиться рту, но она расстегнула свою аккуратную чёрную жилетку, чтобы показать рот на животе, и воскликнула:

– Матушка грифоница, не плачь! Джиота здесь, и она поможет твоему яйцу.

– Откуда ты знаешь, что я страдаю из-за яйца? – Моя мать впечатляюще взмахнула розово-золотыми крыльями, чтобы внушить страх существу, не способному летать. Я чирикнул возле неё, готовый прийти на помощь.

– Джиота много знает. Она слышит твои причитания… и никогда не перепутает скорбь матери с другой скорбью. Дай мне яйцо, я вдохну в него жизнь.

Мать моя отчаялась: она знала, что никто другой не заберётся по стенам собора.

– Это последние, малышка Джиота. Мой ярко-голубой сын и это чахлое белое яйцо. Последние Грифоны в целом мире! Одноглазые перебили остальных, и, когда в следующий раз их принц захочет себе глаз, они убьют меня. Спаси моё яйцо и получишь золота больше, чем можешь желать!

Джиота с сочувствием покачала головой.

– Это в другом Шадукиаме помогают тем, кто приносит драгоценности или серебро. Я помогаю, потому что хочу. Если меня ждёт награда, я получу её в нужное время и нужным способом. Джиота не торгует жизнями. Только молись, чтобы в яйце была самочка.

Мать моя вытянула массивную лапу и передала снежно-белое яйцо в руки женщины со странным ртом, чьё спокойное лицо ничего не выражало. Та подержала его в руках, словно взвешивая берилловый шар, а потом без предупреждения открыла рот в животе и проглотила мою сестру целиком.

Мы, синий детёныш и алая мать, гневно взвыли от предательства и бросились на маленькую женщину. Но Джиота вскинула руки, и её глаза сверкнули – такое предупреждение не смог бы выговорить ни один рот. Голос был сдавленным из-за яйца, и пришлось постараться, чтобы говорить держа его внутри.

– Джиота не повредила яйцо! Как, по-твоему, женщина может дать жизнь яйцу, если не в собственном животе? Я буду носить его до тех пор, пока оно не вылупится… только один или одна из Грифонов родится от женщины, а не от птицы или львицы. Понимаешь? Оно уже начало расти! О, мои челюсти! Не бойся, Джиота – хорошее вместилище для твоего ребёнка.

В самом деле её живот начал увеличиваться в размерах, рот теперь казался растянутым на небольшом пузе. Твёрдая выпуклость, как растущая луна, прибывала у нас на глазах, мы смотрели на неё со смесью ужаса и надежды. Женщина удовлетворённо похлопала себя по животу:

– Джиота проголодалась. Ты должна кормить нас, пока яйцо не созреет.

Моя мать каждый день спускалась с башен Базилики, чтобы охотиться для той, кто её заменила, приносила полосы безымянного мяса и ветви, усыпанные плодами. Я заталкивал мясо мимо яйца в глотку женщины; по капле вливал воду мимо скорлупы в пересохший живот. Джиота ела ужасающе много – мать никак не могла её насытить. От рассвета до вечерних огней она ела, росла и снова ела. Всего через день она уже не могла говорить, через неделю – ходить. Пока моя мать прочёсывала город в поисках засахаренных фруктов, мы с Джиотой играли в странной детской, в которую превратилась многобашенная разветвлённая крыша церкви, – она ласкала мою шерсть и гладила мои перья, устало привалившись к одному из шпилей. Я клювом выискивал блох в её волосах. Мне было жаль, что она не может побороться со мной: живот её утомлял, а я не хотел навредить птенцу внутри. Маленький грифон на самом деле не так и мал – я был размером с жеребёнка, а живот Джиоты вскоре так раздулся, что она вообще перестала двигаться; её рот растянулся в вечной гримасе из-за того, что росло внутри. Однако женщина ни разу не вскрикнула от боли и всегда была готова погладить мой хвост. Было жаль, что она больше не может играть, но я лежал рядом, позволяя ей облокачиваться на мой бок там, где перья встречают шерсть, – такого почти никогда не бывает между Грифонами и людьми, даже если люди мало похожи на людей, как Джиота. Тогда я не ведал о правилах приличия, просто знал, что люблю Джиоту, что внутри неё моя сестра, и хотел, чтобы ей было удобно.

Наконец пришел день, когда Джиота сделалась такой большой, что остальное её тело казалось карликовым по сравнению с животом, будто она стала улиткой с раковиной из кожи. Она издала тяжкий вздох и разинула рот, венчавший её чудовищно раздутую утробу, шире, чем это казалось возможным. Вынужден признаться, я отвернулся – ребёнку легко испытать отвращение. Но я подглядывал сквозь свои перья и увидел, как из Джиоты вышло огромное белое яйцо, круглое и совершенное, не желтоватое и матовое, как раньше, а блестящее, как жемчужина, пронизанное изящными жилами кобальта и аметиста.

Мать моя шумно радовалась и нежно тыкала носом яйцо, тёрлась о него, чтобы придать драгоценности свой запах. Она ворковала и прихорашивалась от восторга, а когда прикрыла яйцо своими большими розовыми крыльями, на открытой всем ветрам крыше раздался громкий треск: верхняя часть сферы разделилась, как разделился живот Джиоты, и появилась моя сестра Квири, совершенно белая, щуря чёрные глаза от внезапно яркого солнечного света.

Она выбралась из скорлупы с почти грациозной брезгливостью. Увидев, что произвела на свет дочь и раса Грифонов выживет, моя мать начала плакать от облегчения. Капая на купол Базилики, её золотые слёзы смешивались с нарисованными серебряными звёздами. Моя сестра развернула свои бледные крылья и, споткнувшись об остатки яйца, кинулась навстречу крыльям матери. Я запел и очистил её перья от последних пятен желтка своим клювом. Мы были семьей, счастливой и целой.

В наше гнездо пришла Джиота, которая протянула руку и нежно погладила шерсть своего приёмного ребёнка. Блаженствуя, мы совсем о ней забыли. Она тоже была целой, ничто не напоминало о странных родах – кроме растянутого и повисшего живота, как у женщины, которая только что произвела на свет дитя. Её рот устало улыбнулся.

– Джиота справилась, – хрипло проговорила она. – Грифоны выживут и сохранят своё золото. По крайней мере на этот раз.

Моя мать повернулась к маленькой ведьме и обняла её своими крыльями – я не видел подобного до той ночи, когда она умерла, держа меня и сестру таким же образом. Когда объятия кончились, обе матери заплакали.

Много позже Джиота стала анахореткой Шадукиама и сплела платье из волос. Моя сестра была с ней в тот день, когда выковали цепь, – Джиота сама помогала прикрепить её к стене Базилики. С той поры, как нашу мать убил принц аримаспов – Джиота знала, что так случится, – она оставалась нашей любимой подругой, хотя с Квири они всегда были ближе. Связь между ними возникла ещё в утробе, и я не посягаю на неё, потому что родился, как все Грифоны, кроме одного, – из яйца, но не из плоти.

Из всех нелетающих Грифоны любят только Джиоту. Мы скучаем по ней, мы оба. Так скучаем…

Сказка про Грифона и Короля (продолжение)

Меня не впечатлили чувства, проявленные Грифоном. Но в глазах Хаима стояли слёзы, и эти двое точно сблизились, как король и его глаз, вспоминая о городской ведьме.

– Джин, анахоретка должна была знать, что ты о ней вспомнишь, – значит, она считает, что ты должен мне помочь. Дай мне твой коготь, чтобы я мог убить И, овладевшего телом моей возлюбленной, и упокоить её. Умоляю… возьми его с задней лапы, чтобы ты по-прежнему мог сражаться! Дай мне коготь!

Джин склонил голову набок и на миг сделался до смешного похож на цыплёнка, который размышляет над зерном, рассыпанным во дворе.

– Отчего я должен отсечь часть своего тела, чтобы одолжить её тебе? Если из моей лапы вырвать когти, заново они не отрастают. Разве не проще отнести тебя на своей спине в Шадукиам? Я сам убью И – попасть когтем в глаз нетрудно. И я снова увижу Джиоту – моё сердце жаждет узнать, насколько длинным стало её платье.

Одноног вскочил на свою ступню и сквозь завывания ветра прокричал, что согласен. Они были готовы отправиться в путь в любой момент, не вспомнив про того, кто донёс себялюбивого калеку до самой вершины! Я громко откашлялся, и оба дурня, повернувшись, уставились на меня, будто я появился внезапно в облаке магического дыма. На мгновение все трое застыли, моргая, с глупым видом.

Наконец Джин – ибо, раз уж мне известно имя паршивой птицы, следует его использовать, – выпрямился во весь рост и стряхнул с перьев золотые соломинки из гнезда. Он был больше, чем я предполагал: слоны, которых я убивал вместе с товарищами по охоте, рядом с ним казались бы карликами, а перья были такими голубыми, словно выпили цвет из самого неба.

– Возьми из гнезда то, что тебе нужно, аримаспийский пёс. Возьми, я не буду тебя останавливать. Но поклянись, что никогда не вернёшься к Красной горе и что твои люди больше не потревожат меня из-за золота. Поклянись Окуляром, своим слезливым и вонючим Всемирным Оком, и я позволю тебе хозяйничать в своём гнезде!

Я одарил его красивой улыбкой, мои зубы блеснули на солнце.

– Клянусь Окуляром и Всемирным Оком, что ни я, ни мои соплеменники никогда к тебе не приблизимся.

Джин резко кивнул и, схватив Хаима за грязный воротник жилета, зашвырнул бедолагу на свою широкую бирюзовую спину. Насмешливо фыркнув, он взмыл в воздух, а я остался один. Сквозь завывания ветра слышались только прощальные слова взбудораженного Хаима.

Я опустился на колени и стал собирать блестящую солому, из которой было свито грифонье гнездо. А мысли мои были о Белом Чудовище, Квири, и о моих сыновьях, украшенных её золотом.

Сказка о Святой Сигриде (продолжение)

Олуваким уставился на Сигриду с голодной ухмылкой.

– Вот куда мы направляемся на вашем корабле – к Белому Чудищу в центре Кипящего моря, Обжигающего моря, к последнему Грифону. Мы возьмём столько золота, сколько хотим, я изготовлю новый Окуляр для моего наследника, и мы наконец победим тех, кого не благословило Всемирное Око.

Сигрида сидела, как громом поражённая, и взволнованно дёргала растрёпанные кончики своих кос.

– Что случилось с Хаимом? Они с Джином убили И? Я слышала, И – ужасные твари… Их не было в Аджанабе, слава всем Звёздам в небесах!

Король аримаспов нетерпеливо пожал плечами.

– Изготовив свой Окуляр в пламени Оба, я посмотрел в сторону Шадукиама – из любопытства, только и всего, – и увидел, что тело его Товы гниёт в земле. Думаю, они всё сделали, как хотели. Мне безразлично, чего добились цыплёнок и калека. Джин мёртв – это я тоже увидел и испытал некоторое удовлетворение. Поисками Хаима не утруждался. Только Белое Чудовище имеет значение. Только золото!

Очень осторожно, не поднимая глаз от пола и молясь, чтобы он опять не разозлился, Сигрида спросила:

– Вы ведь понимаете, что, если уничтожите последнего Грифона, больше не будет Окуляров для ваших сыновей? Почему бы не позволить ей родить детёнышей, чтобы и будущим поколениям хватило золота?

– Ага! Она уже снесла яйца, умная Сигрида! Поэтому мы и должны найти её сейчас, до того, как они вылупятся, и собрать драгоценный желток! Что касается расы Грифонов, они лишили нас лошадей! Мы больше не тот клан, который мог расширять границы своих владений, шустро пересекая степи на четырёх ногах вместо двух. Нам приходится клянчить и воровать жеребят у соседей, а жеребята слабые и болезненные, не растут. Грифоны заслужили уничтожение. Мы распределим добычу так, чтобы Окуляр сохранился, но я не позволю Белому Чудовищу остаться в живых!

– Погоди-ка… благородный вождь Олува, почему же ты сам отправился за грифоньим золотом? Если новый Окуляр нужен твоему сыну, почему не он зафрахтовал «Непорочность» и отправился на охоту за Квири?

Король одновременно нахмурился и покраснел – Сигрида не поняла, от гнева или от стыда, и мысленно затрепетала от страха перед этим громадным человеком. Но, когда он заговорил, его голос звучал тихо и печально, почти как шепот:

– У меня нет сына, юная Сигрида. Это позор моего дома. Поначалу мы решили, что это благословение. С той поры, как Грифоны выместили свою ярость на наших женщинах, у нас осталось мало девушек. Но с того дня, как я поклялся не трогать проклятое гнездо Джина, ни один мужчина из Олува не зачал мальчика – у нас рождаются только девочки, мы наплодили целое поле девочек, одна красивее другой, и ни одной из них нельзя владеть Окуляром. Теперь мы поняли, что это проклятие, и с удвоенной силой взялись истреблять Грифонов. Позволить женщине править – это противоречит нашим законам, догматам Ока. Мы ждали, сколько могли, молились и приносили в жертву быков, чтобы Око позволило хоть кому-то из самых скромных Олува зачать со своей женщиной сына. Но теперь у Олува нет сыновей – мужчины, которых ты видишь, родом из других семей. Хотя они ёжатся от страха в моём присутствии, если не появится наследник Олува, наделённый Окуляром, они захватят власть и передадут кому-то из своих. Чтобы соблюсти установленную небесами священную истину, согласно которой лишь мой род может править, я постановил, что моя старшая дочь получит золотой глаз этой зимой.

Сказав это, король выпрямил свою блестящую спину и заговорил громко – сильный голос раскатился по всей каюте:

– Но не пристало девочке отправляться на подвиг и убивать – честь Последней Охоты на Грифона должна принадлежать мужчине! Поэтому я принял на себя этот груз ради прекрасной Олувафанмики, которая станет королевой. От её имени я убью Белое Чудовище и изготовлю золотой глаз… Я один из всех королей одолею пламя Оба дважды!

Его спутники с разноцветными глазами поклонились и, собрав по крупицам свою преданность, вознесли хвалу Олувафанмике. Сигрида скрыла своё отвращение и решила помочь бедной грифонице, когда они прибудут на место, если это будет в её силах; даже если Томми и остальные обязаны позволять пассажирам делать все что вздумается.

– Сигрида, слушай меня. Для женщины ты красивая, даже если у тебя груди точно вымя у коровы и кожа бледная, нездоровая. Тебе выпала честь прислуживать мне, пока мы не достигнем Кипящего моря. Если справишься, я сделаю тебе какую-нибудь милую безделушку из добытого на охоте золота. Возрадуйся – мало кому не из Окулюса удаётся быть в такой близости со мной!

Сигриде хватило ума не возражать. Хотя от возмущения у неё свело желудок, она низко поклонилась. В душе девушка сочинила маленькую молитву о том, чтобы Олувафанмика оказалась мудрее и добрее своего отца и послала её к Звёздам, потому что не знала, к кому ещё можно обратиться с такой просьбой.

– Теперь иди и выспись, девочка, чтобы завтра быть полной сил. Я хороший хозяин и не жду от своих слуг героической выносливости. Иди и разыщи сатирицу, она уложит тебя спать.

Благодарная Сигрида, не переставая кланяться, вышла из королевской каюты и закрыла за собой тяжелую дверь.

Сказка о Седой девочке (продолжение)

Седка закончила сети, которые нужно было сплести за день. Рядом с ней выросла аккуратная горка влажных серых верёвок, и старший рыбак сунул ей в руку две монеты – их едва хватило бы на то, чтобы насытить желудок вечером. Сигрида ещё не доплела большую сеть, и верёвки свешивались из её рук, точно серебряные пуповины, узлы на них были умелыми и маленькими, на тугом переплетении играли последние отблески заката. Когда Сигрида наконец закончила работу, ей заплатили больше монет, чем девочке-альбиноске, и они были большего достоинства. Седка собрала всю свою смелость и посмотрела на морщинистое лицо Сигриды.

– Я не вынесу, если не узнаю, чем закончилась твоя история! – воскликнула она. – Давай я куплю тебе хлебную корку или кружку пива, и ты расскажешь мне остальное.

Сигрида рассмеялась, её крупное тело затряслось, как у моржа, взгромоздившегося на плавучую льдину.

– Деточка, денег в твоей ладони не хватит и на то, чтобы накормить воробья! В горле пересохло от долгого рассказа – когда меня не прерывают, я могу говорить и говорить. Но твои гроши не возьму. Я всё куплю и сама выберу таверну. Устраивает?

Седка охотно кивнула, и, когда они вдвоём шли вдоль набережной, мимо мерцающих факелов и окон трактиров, откуда лился тёплый свет и доносился грубый смех, она сунула тонкие пальцы в тёплую руку Сигриды; надеялась, что женщина, которая теперь казалась ей довольно красивой, не станет возражать. В ответ Сигрида с нежностью сжала её пальцы.

Они дошли до конца муринской пристани. Покорёженные доски с разводами соли сменились плотно сбитой грунтовой дорогой, шум и гам портовой жизни затих. Сигрида остановилась перед выцветшей вывеской, которая вертелась точно флюгер, над входом в таверну без окон. На вывеске красовалось грубое изображение мускулистой руки, державшей за хвост жирную скользкую рыбу. Под странной эмблемой было написано:

«РУКА И ФОРЕЛЬ»

– Вот мы и пришли, девочка моя! Лучшая в городе, поверь мне.

Она толкнула тяжелую дубовую дверь, и они вошли в таверну, где было намного тише, чем в других подобных заведениях, где бывала Седка. А ещё ужасно темно и дымно из-за многочисленных курительных трубок. Столы располагались беспорядочно; в самом помещении было явно больше четырёх углов, и его заполняли тёмные фигуры, которые Седка не смогла хорошенько рассмотреть, – они будто спрятались, когда открылась дверь. Ветхая барная стойка казалась сделанной из вишнёвого дерева, окаменевшего за много лет. Она была слегка неровной, посетители крепко держали свои кружки, чтобы те не соскользнули на пол. За стойку умудрился втиснуться здоровенный громила, выглядевший так, будто его слепили как попало из сваленных в кучу частей тела. Он размахивал толстой тряпкой, будто мечом, и ржавое железо его глаз бросало вызов любому, кто заказывал выпивку. Волосы громилы были цвета песчаных отмелей, на которых застревают корпуса кораблей, а ладони походили на барабаны; от него несло ламповым маслом и морской водой.

Сигрида прошагала прямо к ветхой стойке и со стуком положила монеты на покрытую пятнами столешницу.

– Вечер добрый, Эйвинд! Мне пива, малышке пряного вина.

Эйвинд одобрительно буркнул и занялся напитками, повернувшись к вошедшим спиной. Седка заметила, что Сигрида не сводила глаз с его широкой спины, пока он работал: её будто притягивала необъятная фигура, она пыталась запомнить мельчайшие подробности. Когда громила снова повернулся, Сигрида отвела взгляд с видом воровки, которую застали с охапками карманных часов в обеих руках.

Она забрала напитки и уселась за столик, который позволял обозревать всю таверну, подвинула к Седке вино и удовлетворённо хмыкнула, когда девочка осушила чашку до дна, – напиток согрел её от корней бесцветных волос до кончиков дрожащих пальцев ног.

– Такое готовят только в этой таверне. Это «Рука» – здесь собираются те из нас, кому, скажем так, нет места на карте Мурина. Оглянись вокруг, милая. Тут водятся чудовища.

Седка вдруг поняла, что фигуры, сбившиеся в кучу за столами, не такие бесформенные, как ей показалось: один прятал под фиолетовым капюшоном пеликаний клюв, другой убрал под стул перепончатые ступни. Каждый напиток, подаваемый в «Руке», предназначался некоему поразительному созданию – кое-кто у дальней стены пил даже из корыта, стоя на четвереньках. В тусклом свете ржавой люстры Седка рассмотрела существ, которые были по меньшей мере наполовину животными, а были и четвероногие, и все они пили вместе с собратьями-монстрами. Она даже заметила – хотя и не была уверена, – что возле задней двери на подушке из дыма сидит джинн. Некоторые лица казались человеческими, но глаза изобличали их суть. Даже Эйвинд изменился, что-то нечеловеческое появилось в его повадках. Седка не в первый раз спросила себя, не является ли её новая подруга на самом деле кем-то другим?

– Только здесь нас привечают, и мы чувствуем себя дома. Всем заправляет и всех принимает Эйвинд… он такой добрый. Муринцы нас не трогают, пока мы не высовываемся. Есть два Шадукиама и два Мурина. Вероятно, Аль-а-Нур – единственный город, который не раздваивается. Может, ему это не по силам. Но мы ведь ещё не вернулись в мой город, верно? Мы на борту «Непорочности», в трюме со Святой Сигридой, которая лежит под одним одеялом с сатирицей.

Сказка о Святой Сигриде (продолжение)

Несмотря на кажущееся бесконечным пространство в трюме, матросы «Непорочности» спали в койках по двое. В каютах сквозило, и вдвоём удавалось быстрее согреться. Кроме того, было принято соединять опытных женщин с новенькими девочками, так чтобы одна научила другую всему, что той следовало знать о морском быте и пиратском житье.

Эшколь и Сигрида закутались в одеяла, спасаясь от сырости и холода, присущих любой постели в море. Хотя сатирица, покрытая шерстью, как будто ничего не чувствовала. Сигрида дрожала, и ей было не по себе: качка и скрип на борту корабля оказались сильнее, чем на барже, и она никак не могла успокоиться, ощущая, как всё вокруг неустанно качается из стороны в сторону.

– Ты привыкнешь, – сказала Эшколь с тихим смехом. – Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы научиться засыпать, не чувствуя под собой твёрдую землю. А некоторым девочкам это нравится, как пчёлам в улье. У всех по-разному.

Сигрида выглянула из-под серого одеяла, как из палатки, и всмотрелась в лицо своей напарницы – оно было мягким и дружелюбным; вся женщина выглядела сотворённой из разных оттенков коричневого, будто ствол дерева. Её волосы и шерсть были тёмными, как земля, кожа – смуглой, глаза – почти чёрными.

– Как долго до Кипящего моря? Наверное, там будет ещё хуже. «Непорочность» выдержит те воды?

– О, наша девочка насквозь пропитана магией. Её не строили – она родилась, ты ведь знаешь, да? И ещё были слёзы Звезды. Не переживай – от какого-то солёного кипятка даже краска не облезет. Мы достигнем его границ к утру.

Сигрида вздохнула и попыталась устроиться поудобнее на деревянной койке.

– Как ты сюда попала, Эшколь? Тебя тоже похитили? Вряд ли капитан украла всю команду, это заняло бы слишком много времени.

Эшколь опять издала тихий смех – словно влажные листья упали на поверхность быстрого горного ручья.

– Нет-нет, я пришла сама. Я доброволец. – Она приподнялась на локте. – Вообще-то я тоже не устала. Могу рассказать тебе свою историю. Так мы скоротаем время до рассвета.

Сказка о сатирице и селки

Я была любимой дочерью своей рощи – никто из моих сестёр и братьев с косматыми бородами не удостоился такой родительской любви. Тис был большой и процветающей семьей; нам хватало еды и вина, чтобы веселиться. Мы славились немыслимым числом детей, которых каждый Тис умудрялся произвести на свет, – дочери и сыновья сыпались из нас, как шишки с сосны. Рощи Ивы и Лиственницы нам завидовали, а бедолаги Пихты, у которых в лучшем случае рождался один ребёнок в сто лет, просто боготворили нас.

Лес укрывал нас всех в зелёной тени, и раса сатиров жила как всегда: мы гонялись за симпатичными соплеменниками и напивались до приступов хохота под звёздами, сыпавшимися из рога изобилия. Всё было просто. Если умирал сатир, что порой случалось, он уходил в землю, но не насовсем: там, где он пускал корни, вырастало дерево, которое мы могли любить и окружать заботой, словно дядя или кузина ещё с нами. Отсюда и пошли названия наших рощ – в начале мира, когда Лес был молод, первые из нас превратились в деревья несравненной красоты и размеров, чьи ветви простирались, как раскрытые для объятий руки, над лугами и долинами. Их потомки взяли имена древесных богов, поэтому я зовусь Тис, моя подруга – Берёза, а её подруга – Сосна.

Однажды, когда я сидела под сенью колючих ветвей великого Тиса, в Лесу объявился человек в шкуре стервятника. Я тогда была слишком молода, чтобы искать себе пару, но оставалось чуть-чуть – фавны уже собирались возле наших дверей, как улитки после дождя. Как все девушки из Тисовой рощи, я была миленькой, словно весенний побег. Щёки мои пылали точно два ярких георгина, а голос был высоким и чистым, как травяной свисток. Отец держал меня при себе, потому что сатиры в присутствии симпатичной девушки теряют самообладание. Именно в тот день я ускользнула от него, пока он молился над дровами, которые нарубил для вечернего костра, и свернулась клубочком у тёмного узловатого ствола дедушки Тиса.

«Прошлой зимой шли хорошие дожди, – прогудел он. – Белок развелось много, но что поделать?»

Я швырнула несколько шишек в трескучих зверьков и прогнала их.

«Солнышко этой весной просто отменное, – продолжил он с ворчливым удовлетворением. – Вкусное как печенье».

Я ласково почесала кору за бугорком, полным сока.

– Шкуру купить не желаете? – спросил кто-то позади Тиса, и на миг два голоса в моей голове слились в один, переплелись, будто сорняк и роза. Но потом разделились, и из-за моего дедушки показалось очень странное существо.

На голове у него была львиная шкура – потёртая, погрызенная крысами, с колтунами в шерсти и гривой, которая свешивалась на глаза, будто нечёсаные волосы. Худые лапы безвольно висели у него на плечах, а жалкий хвост болтался на уровне чешуйчатых и чёрных лодыжек, переходивших в когтистые лапы стервятника; под львиной шкурой я заметила кончики крыльев. В руках он держал туго набитый кожаный мешок, походивший на переполненный винный мех.

– Так что, милая козочка?

Он улыбнулся. У него было широкое молодое лицо с острым подбородком и кустистыми бровями.

– Шкуру, господин? – переспросила я, заинтригованная как любое юное существо.

– О да, моя дорогая! Я Гасан, торговец шкурами. Какими пожелаешь! Шкуры за грош, шкуры за еду, шкуры на обмен и в долг, на любой случай. Помимо благородной львиной шкуры, которую я накинул на свои скромные плечи, у меня есть множество изысканных образцов: шкуры стриг и мантикор, русалочьи хвосты, плащи из перьев гарпий и капюшоны из шкуры катоблепасов, несколько миленьких красных шкур левкроты – очень модно! – блестящие саламандровые плащи и даже редкие призрачные шкуры, человечьи шкуры, шкуры йейлов и вообще любые, какие только придут на ум.

– Что, ради всего святого, мне делать со шкурой? У меня уже есть одна, и хорошая.

Но моя рука уже тянулась к мешку.

– Как что? Носить, деточка! Сделать красивое платье для заманчивых бёдер или накинуть на привлекательные плечи, когда зиме вздумается тебя ущипнуть… У шкур есть тысяча и одно применение. Одни волшебные, другие обычные; одни меняют тебя, другие меняются в твоих руках. Шкура, как дверь, – шагни за порог и увидишь, что там, с другой стороны. Я сам люблю девичьи шкуры… Только не надо смотреть на меня с таким испугом: я торгую вразнос, а не добываю. Не моя забота, как их владелицы с ними расстаются.

– Странно любить чужую шкуру больше собственной.

– Не странней придворной моды, из-за которой дамы носят синие пояса или туфли из нефрита и хрусталя. И вообще, на мне сейчас шесть или семь шкур – товар полезно показывать лицом.

Я пялилась на его ноги, крылья, длинную серебристую гриву, но не могла найти ни единого шва.

– И как же ты… выглядишь под шкурами?

Гасан наклонился ко мне.

– Это секрет, – заговорщически проговорил он. – Но хватит про меня! Ты хочешь приобрести какую-нибудь шкуру? Уверяю тебя, они лучше синего пояса.

Я покраснела, как дамасская роза.

– У меня нет денег, господин. Мой отец считает, что молодёжи достаточно желудей и листьев – пока на голове не выросли достойные рога.

– Жалость-то какая. Но человеку надо что-то кушать, какую бы шкуру он ни носил.

Торговец шкурами повернулся, чтобы уйти, отправиться на поиски нового покупателя, у которого будут горы опалов и изумрудов на каминной решетке, и он купит много, в то время как мне предстояло мыкаться без шкуры и без единой монеты за душой. Я застыла от тоски и, возможно, тихо вскрикнула или заблеяла, потому что на полпути он снова обернулся.

– Думаю, эту я могу отдать тебе задёшево, – пробормотал торговец и вытащил из мешка очень странную шкуру, сложенную во много раз. Она была резиновая и серая, тусклая и поношенная, совсем не напоминала изящный пояс.

Мне было всё равно – я желала её как белка желает орех с самой высокой ветви.

– Что мне сделать ради неё? – спросила я, постукивая копытцами.

– Я не думаю, что ты обменяешь на неё собственную шкуру… К тому же прямо сейчас у меня нет нужды в ещё одном сатире. Но я бы взял одну или две полоски коры с вашего милого дерева. Древесные дедушки – большая редкость.

«Даже не думай», – проворчал Тис. Конечно, Гасан ничего не услышал – кровь говорит с кровью, сок с соком, а для остальных Лес молчит.

– Дедушка, ты даже не заметишь, – заверила я его, – и это будет совсем не больно. Обещаю отгонять от тебя белок весь год.

Поспешно, не давая ему снова возразить, я срезала две длинные полосы чёрной коры и передала торговцу.

Я сделала вид, что не слышала, как дедушка всхлипнул, когда кора оторвалась от ствола.

Гасан передал мне резиновую шкуру с ухмылкой на лице, покрытом редкими вибриссами.

– С удовольствием, о милейшая из всех юных побегов. Прощай – я сомневаюсь, что мы ещё встретимся.

Он сунул кору в мешок и пустился в путь по влажной траве.

Я прижала шкуру к груди и спрятала под кроватью, когда вернулась домой к ужину, – десятки раз вдохнула её солёный водяной запах, пока дошла до двери. Как же я была горда! Перед сном опять вытащила шкуру и приложила к груди, ощутив её холодную тяжесть.

Если подумать, звук был очень тихий: стук в стекло, шорох за окном. Я встрепенулась, точно воробей, и по ту сторону подоконника увидела два больших серых глаза, смотревших на меня. Они принадлежали молодому человеку примерно того же возраста, что и я, темноволосому и такому бледному, словно в его жилах не было крови.

– Пожалуйста, – сказал он, – впусти меня.

– Вот ещё, – прошептала я, чтобы не разбудить отца, который и так подозревал всякое, стоило очередному ухажеру постучаться в дверь. Но я отперла окно и приоткрыла его самую малость. Юноша глядел на шкуру, которую я сжимала в руках.

– Госпожа, боюсь, у вас есть то, что принадлежит мне.

– И что же это?

– Шкура. Она моя.

– На твоих костях есть шкура, как я погляжу. А эта – моя. Я её купила по всем правилам, хоть на золотых весах проверяй.

Юноша с тоской покачал головой.

– Ты купила её у чудовища и ворюги, обокравшего меня, когда я принимал солнечную ванну на скалистом уступе. Я селки, и эта шкура – моя.

Я крепче сжала маленький узелок.

– Но ради неё я порезала своего дедушку. Зарастёт, конечно, но мне не следовало этого делать, и, если я потеряю шкуру, получится, что всё зря. Это единственная вещь, которая принадлежит мне, а не моему отцу или матери, моим сёстрам или братьям.

– Она не твоего отца или матери, не твоих сестёр или братьев, а моя. Пожалуйста, отдай её мне, милая сатирица. Я хочу домой, но не смогу туда попасть, пока ты её не отдашь.

Я не хотела плакать, но всё равно мои глаза наполнились слезами, однако я была умной девочкой и знала разные истории.

– Погоди. Как твоё имя?

– Меня зовут Покров.

– А я Эшколь. Если ты селки, и у меня твоя шкура, значит, ты должен остаться со мной и быть моим возлюбленным до тех пор, пока не получишь её обратно, – так?

Плечи Покрова опустились.

– Да, так заведено, хотя я никогда не был похож на других тюленей.

Сказка про шкуру

Я всегда был осторожен со своей шкурой. Другие бросали их как и где попало, уж такова наша природа… Кто бы мог их взять? В чей дом мы войдём, чьи сардины и чёрный хлеб будем есть, кого станем любить? Для селки нет ничего важнее, чем кража их шкуры.

Но я был осторожен. Я любил море, волны и буруны, клубы белой пены. Мне нравился переменчивый характер моря – то, каким оно бывало зыбким и серым либо гладким, как стекло или лоб красавицы. Я обожал вкус воды и боялся оказаться запертым в доме, где не дует сильный ветер и не слышно криков чаек.

Я не думал, что усну: грел свой серебристый живот на одинокой скале на мелководье; купался в тепле, отражавшемся от фиолетовых волн; вдыхал воздух с ароматом водорослей. Я закрыл глаза всего на миг, и тут появился он – тихий, как рыбак с острогой, – и взрезал кожу на моей спине легко, будто порвал бумагу.

Раньше такого не случалось – он снимал с меня кожу, сдирал её насильно, вытаскивал мои пальцы из плавников, ноги из хвоста и лицо из морды… Я кричал, но мои сёстры издалека увидели только, что кто-то забирает мою шкуру, и решили, что самое время. Они не видели нож, не слышали моих криков и стали подбодрять меня со своих отдалённых каменных выступов.