В Саду

Было ещё темно. Небо тяжело нависало, будто шатёр кочевника, освещённый звёздами и обдуваемый тихими ветрами. Голова мальчика лежала на коленях у девочки – поначалу он решил, что проявил храбрость, когда прилёг так, но она не стала возражать и робко взъерошила его волосы.

– Этой ночью я буду умнее, – прошептал он, – и меня не поймают.

Девочка рассмеялась – и словно дождь зашелестел в листве пальм.

– Я не шучу! Я не позволю тебе удерживать меня до той поры, когда свет разобьет небо, точно кувшин! Уйду сейчас, когда звёзды горят ярко, и вернусь к кузнецу. Динарзад ничего не узнает, и завтра я смогу прийти раньше.

Счастливый мальчик побежал мимо величественных рядов кипарисов – обратно к минаретам дворца, что тянулись к тёмному небу, как вторая древесная роща.

Но на следующий вечер мальчик не бродил свободно в Саду, а свернулся в углу стойла, очень расстроенный. Он хмурился, подтянув колени к подбородку. Долго так лежал, а потом увидел, что кто-то пробирается через тайную дверь и тянется к нему. Это была девочка – соломинки украсили её чёрные волосы, будто золотая корона. Он вздрогнул от радости и нетерпеливо помог ей выбраться из тайного хода в стойло.

– Не такой я умный, как мне казалось, – признался он. – Динарзад ничего не обнаружила, но толстая повариха заметила, как я возвращаюсь, и поклялась, что всё расскажет, если хоть раз застигнет меня снаружи. Я не мог решиться – идти или нет… Я пытался думать, пытался быть храбрым, как Сигрида на пиратском корабле, отправиться к Грифону во что бы то ни стало. Но я не смог.

Мальчик покраснел, хотя ненавидел краснеть.

– Неважно. Тебя легко разыскать, – прошептала девочка, улыбаясь краешками рта. Двое устроились в углу стойла, где гнедой фыркал и переступал с ноги на ногу, обнюхивая лизунец.

– Итак, белая Грифоница долго была в унынии после того, как Джиота избрала стену, – начала она. Её голос звучал ритмично, как череда порывов ветра во время летнего шторма. – Она не могла утешиться и летала кругами вокруг Базилики, скорбно крича, словно альбатрос. Эти звуки, хоть и не такие пронзительные, как крики его матери когда-то, лёгким ветром доносило до красных пиков Нуру, где Джин Синий Грифон слышал год за годом эхо тоски своей сестры. Поэтому, когда одноног забрался на его спину, чтобы отправиться назад, в Шадукиам, Джин был рад, потому что под Куполом роз его ждали два существа, которых он любил больше всех на свете.

Сказка Белой Грифоницы (продолжение)

Я не знала, что вскоре увижу брата, но что-то в моём львином сердце проснулось и заметалось на мягких лапах. Что-то в моём орлином сердце встрепенулось и попыталось взлететь. За много дней до того, как его бирюзовые крылья возникли смазанным пятном в небе, я ждала, хотя и сама не понимала чего.

И вот он пришел, неся на спине уродливое создание. Мы стояли вместе перед Базиликой, перед изогнутыми корнями дверной арки, возвышавшейся над прихожанами, которые были так хорошо воспитаны, что, входя и выходя из святого места, притворялись, будто не замечают двух монстров. Монстры были частью другого Шадукиама, города теней, чьё святилище находилось за церковью, в теле странного создания, лишенного рта. Благочестивые шадукиамцы отлично умели игнорировать другой город.

Существо, которое я разглядела, выбралось из перьев моего брата и оказалось одноногом с невпечатляющей ступней; он робко стоял поодаль, пока Джин прижимал свою голову к моей, и мы в тишине обнюхивали друг друга, гладили шеи клювами и закрывали глаза, ощущая знакомый запах. Непрошеные, низкие и неразборчивые крики вырвались из наших глоток, что так долго были в разлуке. Уродливый одноног демонстративно кашлянул. Не глядя на него, Джин рявкнул:

– Иди, одноног. Приведи женщину И ко мне в полночь, и я всё сделаю.

Он не отрывал глаз от меня. А маленький человек запрыгал прочь.

– Джиота мне больше не мать, – хрипло проговорила я: печаль из-за случившегося по-прежнему наполовину лишала меня голоса. Джин пожал лазурными плечами.

– Она никогда не была ею на самом деле, сестра моя. Не проси у неё слишком многого.

– Ты не видел, что она с собой сделала! Иди и посмотри, как она сидит в грязи и отбросах, будто нищенка! Иди и попроси предсказать тебе будущее… Это всё, чем она сейчас занимается, как глупая цыганка, смотрящая на Звёзды в поисках знамений!

Мы пошли к ней вместе. О воссоединениях рассказывать утомительно, они что-то значат лишь для воссоединившихся. Сложное объятие двух гигантов и худенького создания, одетого в собственные волосы, – вещь слишком деликатная и хрупкая, чтобы её описывать. Мы любили её и всё ещё любим. Мы держали её между нами, как цыплёнка. Глядя на нас снизу вверх, Джиота разделила волосы на животе, чтобы заговорить.

– Знаю, вы не хотите это слышать, но время пришло… Яйца надо высидеть, а мой милый синий мальчик не переживёт эту ночь.

Джин не вздрогнул, а нежно провёл по щеке Джиоты длинным чернильно-синим маховым пером. Я же застыла от ужаса.

– Я бы хотел прийти сюда, просто чтобы повидаться с тобой, Квири, – прошептал он, – но я здесь ради Культяпки и должен этой ночью совершить убийство. А за убийство надо платить. Мы платим за Грифонов, которые убивали лошадей и аримаспов, они – за Грифонов, которых убили сами.

– Летите в небо, – торопливо проговорила Джиота хриплым голосом. – Называйте их моими внуками, пусть так… Но они должны родиться. Никто другой не может её оплодотворить.

Она выбралась из наших объятий и, вновь прижавшись к стене, отвернулась, прижимая пальцы к губам и что-то негромко бормоча. Джин устремил на меня спокойный взгляд – не знаю, был в нём стыд, радость или отчаяние. Но он поднялся в небо, лишь раз взмахнув крыльями, и я последовала за ним.

Разве я могу рассказать, как спариваются Грифоны? Мы не птицы и не кошки, но взмываем по спирали к брюхам облаков, как птицы, а кусаем друг друга за горло и плечи, будто кошки. Никто не говорил нам, что делать, и никто не запрещал. Наши глаза сверкали золотом и тьмой, шерсть вставала дыбом, перья топорщились. Мы рявкали друг на друга, и рычание рождалось глубоко в нашей груди. Мы боролись в воздухе, как ангелы, кружились ослепляющим вихрем небесной синевы и белизны. Он вонзил свои зубы мне в загривок, и мой крик был подобен звуку разбитого колокола. И мы плакали, когда под солнцем и тысячами роз Шадукиама свершилось наше соитие.

Когда мы спустились, звёзды прорвались сквозь небесную шкуру, а наши тела были покрыты потёками крови и синяками. Одноног ждал нас у громадных церковных дверей, рядом с ним был ещё один – женщина. Её кожа в оспинах казалась желтоватой, почти прозрачной, как увядающий лепесток. Она злобно уставилась на нас, оскалив мелкие зубы, неровные и острые. Я судорожно втянула воздух – было ясно, что под этой шкурой обитает И.

– Я получу самца или эту породистую кошку? – прошипело оно, не отводя жуткого взгляда.

– По-другому не вышло, – виновато сказал первый одноног. – Оно не хотело идти, пока я не пообещал ему тело.

Существо облизнуло покрытые кратерами губы.

– Мы так и не познали Грифона. Ваш народ горазд умирать на каких-нибудь дурацких пляжах, вылив кровь на раскалённый песок. Нам любопытно, каково это – летать на таких крыльях?

Джин бросил на меня взгляд и хрипло прошептал:

– Это похоже на смерть.

Потом его тёмные плечи неуловимо сместились. Он двигался так быстро, что я увидела только синюю вспышку, и его коготь вонзился в глаз гниющего И. Существо закричало так яростно, что у меня заболели уши, – ужасный звук напоминал металлический скрежет, вопли свиней и крыс. Глазное яблоко вокруг когтя моего брата размякло и закапало на полированные плиты двора, будто скисшее молоко. Вскоре от И осталась лишь кучка полурастворившихся костей, которые одноног собрал и с любовью прижал к груди с благодарными слезами.

– Я похороню их как положено, скажу слова Высокого Мха над её могилой и буду повторять их каждый год в этот день. Спасибо тебе, Джин-с-Красной-вершины, спасибо! Ты не догадываешься, как много для меня сделал.

Он всё кланялся, подпрыгивая как смешная игрушка. Я вздохнула с облегчением – с ужасной сделкой покончено.

И вдруг двор заполнился белыми фигурами, которые тяжело дышали, будто свора псов, и скалили зубы, визжали и рявкали. Я никогда не видела настоящих И, только слышала о них, и уж точно мне не доводилось видеть их в таком количестве. Все они были в телах, которыми владели давно, и эти тела отражали поверхность луны – зеленовато-белые, покрытые оспинами, с туго натянутой кожей и блестящие, как маски из кости. Они утратили последние крохи воспитанности, которые обычно берегли, и стояли вокруг нас, завывая и истекая слюной, будто изголодавшиеся волки. Хлопали трупными руками, изображая что-то среднее между угрозой и восторгом, и у них отваливались по частям пальцы – костяшки падали на мостовую, словно тесто с пекарской ложки.

Речь их была ужасным хором шипения и пощёлкивания языками: они не говорили ни вместе, ни по отдельности, но их фразы метались от твари к твари, будто ни один не мог довершить мысль без помощи братьев или сестёр.

– Как посмел…

– …ты тронуть нас? Ты…

– …ненавистен Луне, а мы её…

– …любимые дети! Мы обглодаем твои крылья…

– …мы обсосём плоть…

– …с твоих лап! Грязный полукровка…

– …ты не имел…

– …права!

Джин медленно отступил от них, его задние лапы постукивали по камням двора. Они ещё сильнее начали истекать слюнями, а несколько – с такими странными телами, что и не догадаться, кем они были, – замкнули круг позади него. Одноног потянул меня за шерсть, в его больших чёрных глазах стояла мольба.

– Уходи! Они его не отпустят. Если убежишь, тебя не заметят.

– Но его тело! Я не могу позволить, чтобы они захватили его тело… Всё из-за твоей жалкой возлюбленной! И ты позволишь, чтобы то же самое произошло с моим братом?

– Они пришли не овладеть им, – мрачно пробормотал одноног. – Они пришли ради расправы. Им не нужно тело – его разорвут на части. Для них потерять собрата всё равно, что потерять ногу до самого колена. Это месть, и, когда они её свершат, останется всего несколько капель крови, которые завтрашние прихожане сотрут с подошв. Прости, я знал, что такое может случиться, но должен был помочь моей Тове, освободить её. Поверь, ты ничего не можешь сделать, хоть ты и сильна. Если убьешь их всех, с последним вздохом они призовут других – и те придут, из самых глубоких щелей и переулков города. Их бесчисленные множества. Если хочешь жить и родить своих детёнышей… – он чуть покраснел и отвернулся, вспомнив, как я догадалась, о правилах приличия относительно спаривания с женщинами его народа, – то лишь в небе ты будешь в безопасности. Иди, разыщи какой-нибудь забытый берег и спрячь своих малышей. Пока в воздухе витает запах моей Товы, они в ярости и не помнят о тебе. Когда он рассеется, твари успокоятся и не удостоят тебя милосердным расчленением. Они заберут твоё тело, и твои детки родятся серыми и мёртвыми, их первым криком будет издевательский смех.

Я уставилась на ненавистного коротышку, продавшего нас жутким падальщикам. Хотела его убить, вонзить когти в глаза, как он умолял Джина сделать с той тварью. Я воображала себе, как это приятно и какой горячей будет его кровь.

Но Джиоте было бы стыдно за меня. Она отвернулась бы от меня и забыла моё имя, и мои дети никогда не узнали бы её. Ей было ведомо, что Джин скоро умрёт… Это должно что-то значить и быть важнее простого уравновешивания весов после убийства.

Я наклонилась к лицу однонога, и он даже не моргнул. Быстрым движением портного, который вспарывает шов, я двинула головой и оторвала левое ухо, сплюнула его на землю. Кровь капала с моего клюва. Сквозь кровавый туман я зашипела на того, кто нас предал, потом взмахнула широкими крыльями – раз, два, три – и поднялась в ночь.

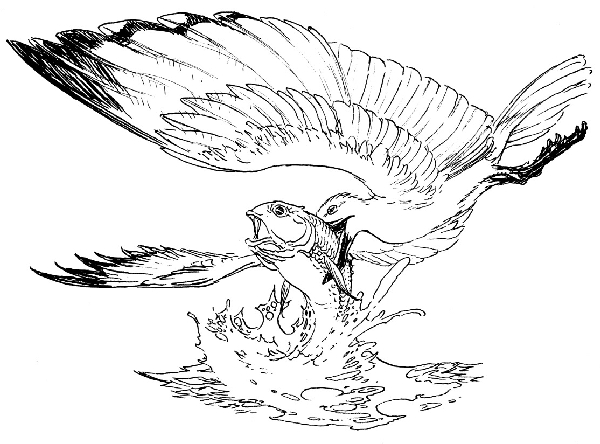

Оказавшись на безопасной высоте над стаей покрытых шрамами И, которые трепетали от возбуждения и страсти, я развернулась. У моего брата не было ни одного шанса проследить за моим полётом и узнать перед смертью, что я в безопасности, – истории вроде нашей обычно даруют такое утешение. Но нам его не досталось.

Я видела, как они бросились на моего Джина и вонзили в его тело двадцать пар челюстей с алмазными зубами. Он закричал, будто ветер ворвался в разбитое окно, и продолжал кричать, пока одна из бледных костлявых тварей не сжала в зубах его безупречное синее горло и пока он не умер, издав последний влажный задыхающийся всхлип.

Я видела, как И сожрали его в тусклом свете своей Луны.

Сказка о Святой Сигриде (продолжение)

Квири провела по песку блестящей лапой.

– Всю свою жизнь я не задумывалась о проблеме аримаспов. Да и могла ли я, занятая обожанием человечьей женщины и вынашиванием бедных яиц? Я видела, как умер Джин, как он стал пищей для призраков и духов с лунным светом вместо крови. Я не думала о глупцах, которые так сильно любят золото, что готовы ради него уничтожить целую расу. Я пришла сюда; пока длилась осень, снесла три яйца и грела их шерстью своего тела. Прошли годы… яйца Грифонов созревают медленно. Постепенно волны начали приносить золото – песчинки, крупицы, осколки. Оно сверкало на песке и смешивалось с ним. Этот остров наполовину из золота. Конечно, я и помыслить об этом не могла, когда пришла сюда, мне просто требовалось место для отдыха, где никто и никогда меня не найдёт. Кипяток должен был защитить меня. Откуда мне было знать, что посреди кипящих вод поднимется золотой остров, как плавник кита? Постепенно я начала считать его красивым и перетащила куски побольше, чтобы сложить из них настоящее гнездо для моих птенчиков. Стала понимать, что до меня в нём видели другие Грифоны, – цвет солнца, глянцевый блеск и полыхание, свет, жизнь и пламя, горящее в нем так яростно, что рождается слабое тепло, которое можем чувствовать только мы. Я полюбила его. Но по-прежнему не думала об аримаспах – тварях, убивших мою мать, и причине, из-за которой мы больше не могли собирать так много ценного металла, как хотели, потому что оно привлекло бы убийц, как летний мёд привлекает пчёл. Пока не увидела на бурлящем горизонте мачту корабля, которой там не должно было быть, я о них не думала. Потом вспомнила и устыдилась своей наивности. Я лишь хотела помочь своим птенчикам разбить скорлупу яиц и научить их летать; привести к Джиоте под покровом ночи трёх совершенных детёнышей, которые обнюхивали бы её шею и прижимали свои тёплые лбы к её лбу. Я забыла, что я не Грифон, а лишь добыча – последняя добыча.

Глаза Сигриды наполнились слезами, но она не заплакала: вытерла их кулаком и поборола страстное желание погладить прекрасную шерсть грифоницы, которая холодно мерцала, как снег на серебряной статуе. Девушка просто смотрела, не отрываясь, на легендарное чудовище, чей орлиный профиль резко выделялся на фоне солнца, спрятавшегося за облаками. Её золотой клюв сверкал. И Сигрида видела, как песок сверкает в ответ. Тут и там среди песчинок попадались крупицы золота.

Ход её мыслей нарушил низкий грохочущий голос Олувакима, будто летящая стрела:

– Ну что ж. Она выродок и к тому же трусиха. Я-то думал, мы обнаружим здесь настоящее чудовище, а перед нами всего лишь несчастная куча мусора, последний зачуханный голубь из расы голубей.

Он пожал плечами, его массивные чёрные мышцы передвинулись, как континенты, дрейфующие в ночи. Его люди не двигались – замерли, точно куски дерева. В этой неподвижности было легко не заметить внезапное движение сквозь толпу, но Сигрида его увидела: Олуваким выхватил свой тонкий, изящный кинжал и, сжав его в кулаке на миг, бросил почти небрежно между рукой Сигриды и её рёбрами – прямо в сердце Белой грифоницы.

Как только нож покинул его руку, второй нож вошел ему в спину по самую рукоять; предсмертный крик Короля прозвучал в унисон с последним воплем Белого Чудовища. Оба тела рухнули лицом вниз, и чёрная кровь их сердец пролилась на золотой песок.

Сигрида закричала и, невзирая на скорбь, огляделась в поисках источника второго ножа. Её взгляд метнулся над проклятым пляжем, прочёсывая его в поисках убийцы. Наконец он остановился на черноволосой Томомо, которая небрежно опиралась о тощую низкорослую пальму, скрестив мускулистые ноги.

Рядом с ней стояла женщина, которая могла бы быть двойником погибшего Короля. У неё были такие же длинные волосы с вплетёнными в них золотыми украшениями. Её кожа была такой же глянцево-чёрной, цвета теней среди теней. Вместо золотого королевского глаза у неё был глаз из берилла, зелено-голубой, с белыми прожилками. На её талии оказалась дюжина ножей, все из золота, и висели они спокойно, как колокольчики без язычков.

Пока Сигрида глядела, изумлённая, Томомо взяла руку чёрной женщины в свою и изысканным образом поцеловала. Обе женщины улыбнулись друг другу, и незнакомка, вытянув руку из ладони капитанши, прошагала к трупу Олувакима – её лицо сделалось мрачным, а губы сжались так плотно, что между ними не прошла бы и тончайшая нить. Мгновение она стояла над телом, дыша тяжело и хрипло. Потом одним яростным движением упёрлась ногой в сандалии в массивное плечо короля и вырвала золотой глаз из его глазницы. Аримаспы взвыли от гнева, но стоило женщине бросить на них взгляд, как всё стихло. С мрачной торжественностью она вытащила берилловый глаз из своей глазницы и заменила его золотым. Кровь короля капала с ока, точно слёзы.

– Томми! – воскликнула Сигрида, застывшая от шока и скорби так, что было невозможно даже выбраться из гнезда. – Что происходит? Что ты натворила?

Капитанша покинула своё дерево и присоединилась к женщине, стоявшей над телом короля. Она присела и обследовала труп, забрав несколько крупных золотых украшений из его волос.

– Такова суть пиратства, Сигрида, – проговорила она с сочувствием, продолжая внимательно обыскивать тело. – Олуваким заплатил нам кругленькую сумму, чтобы выследить бедную грифоницу. Олувафанмика заплатила больше. Мы спрятали её в трюме – это было нетрудно. «Непорочность» столь же необыкновенна внутри, как и снаружи, ты сама видела. Думаю, она надеялась, что отец лишь возьмёт одно яйцо, не станет убивать грифоницу. Жаль, что вера в родителей часто не оправдывается. Но не нам выбирать стороны в династических спорах, даже если… – Она подняла голову и устремила на Олувафанмику взгляд, полный влечения. – Даже если одной стороне явно досталась львиная доля добродетели.

Принцесса сердито посмотрела на труп отца и вытащила свой нож.

– Нашему народу более непозволительно возвышаться за счёт убийства Грифонов. Я забираю Окуляр и начинаю новую династию. Этот глаз, последний из всех, будет передаваться от наследника к наследнику, и мы никогда больше не будем выдирать золото из груди невинных зверей. Завершение этого грустного цирка заслуживало того, что я заплатила Томомо… и того, что мне пришлось побыть какое-то время среди пиратов.

Она приятельски ткнула капитаншу в плечо большим кулаком.

– Но в этом наша суть, дочь Олувы, – возразил один из аримаспов. – Без охоты на Грифонов мы лишь странники степного моря. Ты уничтожишь нашу душу! Глаз благословил нас!

– Разве ты не видишь? Все Грифоны мертвы. Охоты не будет, что бы я сейчас ни сказала. Но, если ты осмелишься спорить со мной или посягнешь на мой Окуляр, станешь таким же мёртвым, как гниющий труп моего отца. Если я не устрашилась погрузить свой нож ему в спину, будь уверен, проделать то же самое с твоей спиной мне не составит труда. – Мужчина сердито замолчал, а Олувафанмика с грустью покачала головой. – Они все мертвы, сын Офиры. Мертвы и холодны, как великая пустыня зимой. Око и впрямь благословило нас, но мы были недостойны его Взгляда.

Словно в ответ на её слова, над пляжем вдруг раздалась череда звуков. Всё началось с короткого шороха, который быстро перерос в громкий беспорядочный треск, словно дерево разлеталось в щепки под серебряным топором. Томомо и принцесса вздрогнули, как фазаны на осеннем поле, пытаясь определить источник звука. Аримаспы побелели от страха, будто ожидая, что вот-вот появится призрак их короля и накажет за то, что они покорились его дочери. Но Сигрида всё поняла: яйца у её ног, по-прежнему укрытые золотой соломой, треснули все сразу, чего никак не могло случиться. Их мраморная бело-голубая поверхность покрылась узором трещин, как сапфировая кость, а остатки блестящего золотого желтка выплеснулись наружу.

Из лазурных руин яичной скорлупы неуверенно выбрались три грифончика – два тёмно-синих, почти чёрных, и один с перьями белее первого снега в первую зиму всего мира. Они были размером с диких кошек, и сила уже играла под их цветными шкурами. Малыши отряхнулись, как голуби, забрызгав лицо Сигриды каплями блестящего желтка. На обдуваемом ветром пляже не раздавалось ни звука, только шумел ветер, ударяясь в спины дюжины людей, ни один из которых не осмеливался пошевелиться или заговорить. Тишина была цельная и нетронутая, как глыба обсидиана.

Потом раздался плач. Новорожденные Грифоны обратили изящные головы к нависшему над ними небу и завопили – из их глоток вырвался ужасный крик, точно скрежет когтей по разбитому зеркалу. Никто не мог вынести этот звук: банда аримаспов попадала на колени с плачем, прижимая ладони к ушам, мучимым болью. Только Сигрида не испугалась: звук, который для остальных – даже для Томомо и её принцессы – был ужасным, ей казался простым и красивым, как пение птиц на рассвете. Она подползла к воющим птенцам и осторожно обняла их. Они тотчас же замолчали и свернулись в её маленьких коричневых руках, нюхая её, чтобы уловить запах, и продолжая тихонько плакать.

Вдруг Сигрида кое-что увидела; от смятения и удивления её рот приоткрылся, как сломанная дверь.

Грифоны были уродливыми, неправильными. У синей львиноптицы, что была побольше, не оказалось глаз там, где они должны были сиять, – взамен они моргали на её пушистой груди. У создания поменьше на груди имелись два маленьких отверстия – орлиные уши. А у белого Грифона не хватало клюва. Сигрида с нежностью коснулась груди бледной птицы, на которой безвольно открывался и закрывался человечий рот, чьи розовые губы блестели от золотых слёз.

– Что с ними? – спросила Олувафанмика, подбираясь ближе, чтобы изучить причудливое расположение черт.

Томомо осторожно последовала за своей подругой.

Сигрида медленно покачала головой. На миг она показалась почти аримаспийкой – так много было в её длинных волосах золотого желтка. Она проговорила очень тихо, с почти молитвенной интонацией:

– Они Сорелла. Это новая Сорелла. Разве не видите? Когда Джиота выносила грифоницу внутри себя, она, должно быть, передала Белому Чудовищу своих сестёр и часть самой себя. Последние Грифоны связаны с последней Сореллой… Грифоны связаны с людьми.

Беспомощно хныча, птицы забрались Сигриде на колени. Синяя парочка начала дёргать её за жилетку, распарывая грубые швы клювами. Они рвали ткань с яростным упорством, и вскоре Сигрида осталась в гнезде мёртвой грифоницы почти нагой, если не считать кожаного корсета, которым она прикрывала свои груди. Девушка заплакала от стыда, слёзы потекли по лицу, испачканному песком, а она всё пыталась прикрыть своё уродство руками. Но Грифонам и этого было мало. Белый младенец просунул голову под её руки – терпеливо, не применяя силу, – и распорол кожаные ремни одним движением блестящего когтя.

Сигрида содрогнулась от рыданий: три её груди вдруг оказались обнажены, и все незадачливые гости грифоньего пляжа могли любоваться уродливым телом. Она не знала, куда смотреть, чтобы не встретиться взглядом с почти незнакомым человеком, глазевшим на её голое тело. Она попыталась прикрыться бесполезными лохмотьями. Но даже в тот момент она не боялась птиц, прижимавшихся к ней. Они старались быть к ней как можно ближе и влюблённо ворковали, чуть ли не мурлыкали от удовольствия. Её груди вдруг потяжелели, и она почувствовала, что кожа, которая никогда не знала солнца, странным образом натянулась.

Белая грифоночка приникла к ней и понюхала её ухо, издавая нежное квохтанье и щебет. Она положила свою длинную шею на шею Сигриды, её человечий рот открылся и с бесконечной нежностью начал сосать правую грудь. Голодные синие братья последовали примеру сестры и вцепились клювами во вторую и третью груди. Поначалу они были очень грубы, непривычные к человечьим женщинам, даже прокусили нежную кожу девушки своими жадными клювами.

Сигрида, потрясённая, обняла трёх младенцев; слёзы лились по её щекам, как реки с тайных гор, смешивались с кровью от ран, причинённых голодными чудовищами, и с молоком, что наконец потекло из её тела, чтобы напоить последних Грифонов.

Святая Сигрида из Гнезда тихонько засмеялась, как часы, начинающие отбивать время.

Сказка Плетельщицы сетей (продолжение)

– Это было первое из Чудес Святой Сигриды, – сказала бритоголовая здоровячка, когда последние красные лучи солнца исчезли за горизонтом, точно высыхающая кровь. Свет будто скользил по её татуировкам и собирался на широком лице. – Об остальных ты узнаешь, когда будешь восходить к вершине Башни – о Чуде Бороды, о Чуде Безводного моря, о Чуде Ограбления Янтарь-Абада.

– Что? – воскликнула я. – Разве можно рассказать только часть истории? Сигрида осталась, чтобы нянчить грифончиков, или вернулась на корабль с Длинноухой Томомо, чтобы стать пираткой? Олувафанмике удалось сохранить Окуляр? Не началась ли война? А Грифоны выжили? Я слышала, они вымерли, это неправда? Они прячутся в каком-нибудь гнезде, куда ни одному человеку не добраться?

– Истории, – невозмутимо сказала зеленоглазая Сигрида, – похожи на молитвы. Неважно, когда они начинаются и заканчиваются, важно, что ты преклоняешь колени и говоришь нужные слова. Когда мы рассказываем историю Святой Сигриды, открываемся ей… мы не можем закрыться, даже если историю придётся продолжить в другой день. Каждое чудо Святой охраняют женщины на разных этажах Башни. Если решишь учиться вместе с нами, будешь одновременно возноситься в физическом смысле и стремиться к просветлению по примеру Сигриды.

Здоровячка встала и погасила фонарь у входа в Башню.

– Хотя бы расскажи, как она умерла. Это была героическая смерть? Она погибла, спасая Грифона или своих товарищей? Ведь смерть такой женщины не могла остаться незамеченной.

Сигрида рассмеялась.

– Смерть женщины – самое ценное, чем она владеет. Но я тебе расскажу, если ты решишь, что наша Башня станет твоим домом и матерью до конца дней.

– Я решила, – ответила я с замиранием сердца. Женщины, в чьём распоряжении такие истории, точно были сильнейшими и мудрейшими из всех женщин.

– Святая Сигрида из Гнезда исчезла на пятидесятом году жизни. Томомо, хоть и была великолепной капитаншей, в конце концов устала от пиратской жизни. Она удалилась на покой и передала штурвал Сигриде, своему любимому монстру. Через несколько лет «Непорочность» исчезла в море – её поглотил Эхиней, морское чудовище, чей размер не объять разумом. Говорят, в его брюхе поместились бы целые города и что шкура у него – как панцирь черепахи, её не пронзить ни одним копьём. Он цвета самого моря, так что корабль может оказаться проглоченным до того, как его капитан догадается о присутствии чудовища; Грифон по сравнению с ним – карлик. Вот что за тварь проглотила Святую Кипящего моря. Никто не выжил.

Я стояла в синих сумерках, потрясённая. Как могло случиться, что женщина вроде Сигриды погибла не в битве на мечах, защищая невинных?

Я была так молода…

Сигрида задумчиво потёрла бритую голову и хмуро посмотрела на меня, будто размышляя, стоит ли выдавать секрет.

– Кое-кто в Башне верит в пророчество, которое мы называем Ересью заблудших. Эти женщины говорят, что Сигрида не умерла, а лишь потерялась, заблудилась в похожем на пещеру брюхе Эхинея-кита, и что она жива. – Женщина кашлянула, явно намекая, что это чушь, не предназначенная для ушей новообращённых. – Они черпают надежду из фрагмента древней песни, передаваемой от матери к ребёнку на севере мира, где пропала «Непорочность».

Сигрида закрыла глаза и негромко запела:

О, воспой же корабль с парусами из листьев,

И ту деву, чьи руки держали штурвал!

Захлебнулась она, утонула она,

В бездне алый корабль пропал!

Но не стоит искать кости девы на дне,

Ведьмы знают – волна её ждёт.

Сиротка разыщет, медведик обнимет,

А волк с пути их собьёт.

Сиротка, медведик и дева домой

Поплывут беззаботно – вперёд и вперёд,

Заскользит над волной

Алый парус шальной,

А волк с пути их собьёт,

С пути он корабль собьёт.

Голос Сигриды был хриплым и низким, как весло, рассекающее тёмную воду. Когда она открыла глаза, в них появился странный блеск, нежный и печальный. Тогда я поняла, что эта Сигрида была тайной еретичкой, и спрятала улыбку. Я тоже поверила в ересь и, хуже того, вообразила, что мне предназначено разыскать Святую. Разве в «Книге Падали» записаны не те же слова, и разве псоглавцы шептали их, не подразумевая меня?

Ничто в моей жизни не породило боли сильнее, чем вера, которую я обрела тогда.

Стало совсем темно, Сигриду молча сменила другая женщина, худощавая и мускулистая, но тоже бритая наголо. Передав свой пост, охранница с кожей цвета специй взяла мою руку в свою громадную ладонь, и я впервые вошла в Башню Святой Сигриды.

Я не покидала её стены семь лет.

Сказка о Седой девочке (продолжение)

– Вот и всё, что я могу рассказать тебе про свой первый год в Аль-а-Нуре, – проговорила Сигрида, ведя пальцем по тёмным узорам на столешнице, которую десятки лет украшали пятна от донышек пивных кружек. – Остальное – секрет, ведомство сигрид, больше я не могу поведать непосвящённой душе о радостях, которые испытала, и ужасах, перед которыми преклонялась в тех стенах. Это все равно, что пытаться объяснить глухой женщине, как звучит море перед штормом. Меня приняли в Святое се́стринство – я получила имя. Мы все Сигриды, но у каждой есть звание. Святая, ставшая всем нам матерью, была Святой Сигридой из Гнезда. Женщина, рассказавшая мне её историю на ступенях Башни, была Святой Сигридой Неглубокого киля. Я Святая Сигрида Путей.

– Постой-ка! – воскликнула Седка. – Это не может быть концом истории! А как же Чёрная папесса? Почему ты покинула город? Ты и впрямь не встречалась с Бадмагю семь лет? Как можно прекратить рассказ, если ещё столько всего осталось? Это как съесть половину еды на блюде.

Седка, впервые получив в своё распоряжение много слов, уложенных штабелями, чуть не подпрыгивала от возбуждения. Сигрида издала невесёлый грубоватый смешок.

– Ну да, ты права. С моей стороны это невежливо – ещё кое-что надо рассказать. Но, когда я говорю о Матери и Мачте, начинаю тонуть в её истории и забываю про остальные. Так устроена религия. Эйвинд должен заново наполнить наши кружки и дать нам тарелку свежего хлеба с черничным джемом, чтобы поддержать историю. Я женщина немаленьких размеров, а нанизывание историй точно жемчужин на леску – задание не для пустых желудков.

Эйвинд появился, двигаясь довольно грациозно и почти бесшумно, чего Седка никак не ожидала от человека его комплекции, предоставил им свежую еду и напитки. К её удивлению, затем он подтащил к столу тяжёлый стул и уселся, намереваясь послушать Сигриду и устремив на неё взгляд усталых глаз с нависшими веками. Та вдруг смутилась, как медведица, застигнутая за вычерпыванием мёда из улья. Но всё же сделала большой глоток, умяла несколько кусков хлеба и заговорила опять – взгляд её при этом прыгал с Эйвинда на Седку и обратно, словно кузнечик.

– Так принято – новички, которым только обрили головы, не выходят из Башни целых семь лет. Ступив за её порог впервые, они попадают не на мягкую траву, а на палубу маленькой лодки, и каждому аколиту надлежит провести цикл времён года, курсируя по реке на своём судёнышке, не ступая на твёрдую землю. Лишь после этого позволяют вернуться в Грезящий город. Но, когда минуло несколько месяцев моего уединения, Бад вымолил для меня исключение из правила. Мне не разрешили пересекать границу Башни, но он пришел к воротам, а я сидела за ними, сверкая свежевыбритым черепом, и мы говорили как старые друзья, давно нуждавшиеся в поддержке. Ибо Чёрная папесса вошла во Врата Аль-а-Нура.

Сказка Плетельщицы сетей (продолжение)

– Полагаю, ты теперь Сигрида, верно? – спросил Бад и почесал себя за большим лохматым ухом.

Я сидела, умиротворённо скрестив ноги, и старательно изображала ревностную послушницу.

– Разумеется, – нараспев ответила я настолько глубокомысленно, насколько могла.

Шелковистая зубастая морда Бада дружелюбно оскалилась. Он наклонился над забором и хрипло прошептал:

– Всегда считал, что это красивое имя.

Я хихикнула и протянула руки, чтобы мы смогли обняться, невзирая на закон, воздвигший неуклюжую преграду в виде двери, в которую он не мог войти, а я – выйти. Он похлопал меня по спине и с нежностью потёр мою стриженую голову, где когда-то росли красивые волосы.

– А тебе идёт быть морским волчонком!

– Ох, Бад, я по тебе скучала!

– Не ты одна, милая, – мы все по тебе скучали. Мы бы присматривали за тобой в нашей Башне, но хорошо, что ты здесь, – иной раз женщине надо быть с себе подобными. Но я пришел не для того, чтобы сказать, как ты хорошо выглядишь, или чтобы трястись над тобой от обожания, как старый волк, который нюхает одного из своих любимых детёнышей! Великие вещи происходят в Городе – вещи, о которых ты не можешь узнать, запертая в увешанной парусами Башне. Я пришёл рассказать, чем всё закончилось с Папессой!

– Закончилось?! Я пропустила битву?

Разумеется, я была в ярости.

– В каком-то смысле, – кивнул Бад, сдерживая смешок. – Но не переживай, щеночек мой, я пришел рассказать тебе о прекрасном состязании, великой дуэли Яшны и Ранхильды в центре Города.

Тут я опомнилась и отступила в знакомые тени Башни.

– Но почему я должна узнать об этом, Бад, когда другие девочки погружены в учёбу и не бегают к воротам, как принцессы к ухажёрам? Если мне суждено это узнать, разве не стоит подождать, пока Святые всё расскажут нужным образом и в нужное время? – Я понизила голос до шепота. – Я хорошая девочка: не хочу, чтобы обо мне думали обратное.

Карие глаза Бада блеснули.

– Ты хорошая девочка, моя юная Сигрида. Я никогда в этом не сомневался. Я говорил с Сигридой Неглубокого киля, ты моя до самого вечера. Что касается права знать, которого нет у других девочек… Будь ты не такой прилежной ученицей, уже всё узнала бы сама, потому что история распространялась по Башням как пожар в деревне, где у всех домов соломенные крыши. Но ты заслужила это услышать, прежде всего, потому, что пришла в Город вместе с нами, на крыльях нашей ужасной миссии. Ты стала частью начала этой истории и вскоре станешь частью её завершения.

Бад устроился возле дверного косяка и взял мою руку в свои. Он чуть обнюхал моё лицо своей узкой мордой и тихонько зарычал от удовольствия, как отец при виде щенков, которые растут быстрыми и сильными охотниками.

– Послушай, любовь моя, и я расскажу историю, которую будут повторять в переулках Аль-а-Нура до тех пор, пока будут стоять Башни, отбрасывая тени на улицы.

Сказка об Игре

Конечно, мы знали, что рано или поздно она придёт, нагрянет, ведя за собой все орды Шадукиама и ужасы, которые Розовый купол мог произвести на свет. Она нас не разочаровала и явилась верхом на огромной чёрной антилопе с изящными ногами и пламенеющими копытами, с мрачными глазами, которые будто смотрели сразу во всех направлениях. За ней шли её легионы. Джинны с бородами из дыма и чарами в седельных сумках. Одноноги, выбравшиеся из гетто, в латах с железными шипами на ногах. Кентавры и лучники с десятком рук; даже несколько мантикор, выведенных в невесть каких зловонных клетках. И все эти люди со сверкающими мечами, извергавшие боевые крики, точно обезумевшие вороны, были опьянены ненавистью к Золотому городу и обожали бледноволосую Папессу.

Однако во Врата Лосося она вошла без своей проклятой армии, велев всем оставаться на зелёных полях снаружи кольца Башен. Её послушались. Они перестали кричать и улеглись на клевер, будто пришли на пикник в сельской местности – так безоговорочно ей подчинялись.

Ранхильда Первая-и-Вторая, Чёрная папесса Шадукиама, вошла в Святой город одна, даже без ножа на поясе. Она вошла, словно послушница, и при ней не было ничего, кроме рваного платья, трепетавшего на ветру; её бледные волосы струились за ней, как боевое знамя.

В полном одиночестве она прошла в центр Города, к Башне папессы, и никто не осмелился её остановить. Но все, кто мог отложить свои занятия, последовали за ней, точно живая волна. Медленно и беззвучно скользила она по вымощенным синими камнями улицам к простой Башне с окнами, занавешенными оленьими шкурами, и ступила в неё уверенно, как если бы никто не мог оспорить её право на это – будто это был её собственный дом.

Яшна совещалась с нами за закрытыми дверьми, как нередко случалось в последнее время. Мы с братьями тотчас зарычали и вздыбили шерсть, готовые защищать нашу Папессу от любой мерзкой и грязной магии, которую Ранхильда могла принести с собой в это священное место. Но Отступница с лицом столь же прекрасным и ужасным, каким оно осталось в глубине наших сердец, подняла руки в дружелюбном жесте.

– Мир, дети мои! Я пришла не сражаться с вами и не досаждать вашей бедной Яшне. Пригладьте свои благородные шкуры, и пусть кровь в ваших жилах остынет. Я пришла с дружественной миссией. К тому же мы уже знаем, мои храбрые псы, что вам меня не одолеть. Поэтому говорю ещё раз: успокойтесь.

Яшна ничего не сказала, но по её лицу скользнула неуловимая улыбка, как лист, шуршащий на лёгком осеннем ветру. Варфоломей, стоявший рядом с ней, прорычал:

– Миссия дружбы? С такой бандой тварей за спиной?

Ранхильда спокойно улыбнулась:

– Я привела их для самозащиты. Вы ведь не ждёте, что я пересеку врата Аль-а-Нура, не имея с собой никакого оружия против Драги, кроме собственной шкуры? Я слишком хорошо знаю, какая судьба ждёт невинных дев, навлекших на себя гнев Башен.

Папесса подняла изящные руки и потрясла золотыми оковами, которые висели на них, как браслеты танцовщицы. Высокий тонкий звук разнёсся по комнате.

Яростные глаза Валтасара превратились в щели.

– Ей нельзя доверять, Мать. Ты должна призвать Драги, пока она не дала волю магии, что у неё наготове.

Смех Ранхильды был подобен звону стекла или звуку, с которым ломается лёд на поверхности бурливой реки.

– Ты понимаешь, милый волк, что я могла бы мало спрятать на себе, – сказала она, жестом указывая на большие прорехи в своём фиолетовом платье. – Но довольно – я пришла не для разговоров с теми, кого уже принимала в собственном зале. Я пришла договориться со своей сестрой и покончить с недопониманием между нами.

Яшна заёрзала в кресле и уставилась на Чёрную Папессу, чья улыбка, казалось, излучала прощение и дружелюбие.

– Очень хорошо, дитя моё. Говори со мной, – сказала Яшна ровным и глубоким голосом.

– Халиф провозгласил меня Папессой по праву, и не один раз, а два. Он объявил Аль-а-Нур территорией Халифата и требует дань. Ты не можешь отвергнуть подобные требования – даже Небесный Город должен подчиняться Земным Законам. Кроме того, я была помазана задолго до тебя, милая госпожа, в те дни, когда Цвети совершила своё вероотступничество. Город по праву мой. Я заберу его силой, если придётся, но мне бы не хотелось этого делать. Отрекись в мою пользу, и я позволю тебе отправиться в изгнание в Башню Мёртвых, твой дом. Всё пройдёт мирно, Город будет жить как всегда. Ты должна понимать, что Аль-а-Нур поступил со мной несправедливо, и тебе должно быть ясно, что я не злая женщина… Прошу то, что принадлежит мне по велению Халифа и по воле Небес.

Яшна поднялась из кресла, шурша шлейфом желтых одежд, и, протянув руки к Ранхильде, взяла её тонкие белые запястья в свои иссушенные коричневые ладони.

– Никто не будет отрицать, что с тобой, юной и невинной, жестоко обошлись, – и дело не только в Гифран, но и в самом Халифе. Мы знаем твою печальную историю и скорбим по нежной и пылкой девочке, которой ты когда-то была. Если бы мы могли вернуть тебе ту жизнь, поверь, мы бы сделали это немедля. Но сие не в нашей власти… Мы бы даже не смогли избавить от скверны тело, в котором ты начала странную и чуждую жизнь. – Яшна помедлила, её глаза были полны жалости, как колодец после бури наполняется водой. – Но ты не можешь думать, что я просто передам тебе Город. Ты знаешь – твоё странное сердце знает, – что твоя просьба несправедлива. Дитя, что пришло в Шадукиам, будучи в неведении об интригах, творившихся вокруг, по-прежнему внутри тебя, и оно знает, что тебе не получить желаемое.

На лице Ранхильды продолжала играть лучезарная, но холодная улыбка; её руки сжали руки Яшны.

– Тогда я сожгу его дотла, и мои кентавры будут ссать на твои алтари, обливать вином каждый священный текст, какой найдут в этом скопище лачуг. А когда я закончу, Халиф пришлёт своих мужчин, чтобы те изнасиловали твоих монахинь и по камешку перенесли этот город падали в его Сокровищницу.

Её улыбка сделалась шире и ласковее. Выражение лица Яшны не изменилось.

– Халиф не может и не станет нас трогать. Отчего, по-твоему, он устроил представление с маленькой девочкой в своём Хранилище, а не напал на нас открыто? Почему он ни разу не привёл войско к нашим границам? Ему известно, что очаровательные и любезные, но растерявшие былую славу Драги – лишь десятая часть той силы, которой мы владеем на самом деле. Сами небеса расколются и с головой зальют цементом любого солдата, который осмелится коснуться тела жрицы из этого Города. Ты это узнаешь, если твои монстры ринутся к Вратам. Поверь, это правда – я принадлежу мёртвым, а Мёртвые не нуждаются в вымысле. Ты думаешь, что мы в тупике, и во избежание кровопролития я сдамся твоей улыбке или поцелую. – Яшна отпустила руку Отступницы; её тёмные глаза сверкнули, как кремень, ударивший о кресало. – Мы не в тупике, и Мёртвых не заботит кровь, пролитая живыми. Заведи свою армию во Врата Лосося, и, клянусь Семью Небесными трупами, ещё до восхода луны от них не останется и лоскута кожи.

Улыбка Ранхильды чуть померкла, её веки словно дрогнули, и на мгновение – всего лишь на мгновение – я увидел её такой, какой она была, наверное, до того, как попала к Халифу, и – да согнётся Ветвь прощающая – мне стало жаль её. Мгновение мелькнуло и прошло, ангельская улыбка вернулась, став жестче и ярче прежнего.

– Ты не испугаешь меня клятвами мертвецов, старуха. Я мертва – призрак, ступающий по земле. Я пересекла тени, пока ты и твои жрецы баловались с игрушечными надгробиями в своей Башне. Не говори о том, чего не знаешь.

Нежность вернулась во взгляд Яшны, как весна возвращается в гущу сосновых ветвей.

– Остановись, дочь моя. Не стоит хвалиться передо мною своим разложением – я тебе верю. Но у меня есть предложение, если хочешь, выслушай. В знак признания того, что Гифран изувечила твоё первое тело, я дам тебе единственный шанс заполучить папство по-настоящему.

Ранхильда азартно подалась вперёд, чуя победу.

– Ты желаешь править Грезящим городом и должна преуспеть во всём, что ему свойственно. Сыграй со мной партию в ло-шэнь. Если победишь, я отправлюсь в уединение, как ты и просила, а ты взойдёшь на Башню без малейших препятствий и битв. Никто не оспорит твою власть, ты будешь править так хорошо, как сможешь. Но, если проиграешь, – распустишь свою армию и примешь обеты в одной из наших Башен, войдёшь в неё как послушница и посвятишь себя Городу на весь остаток своих дней. В Миропомазанном граде так решаются споры. Если хочешь править нами, веди себя как мы. Покажи мне, что ты истинная Папесса и превосходишь нас во всём.

Ранхильда хотела рассмеяться, но из её розового рта не вырвалось ни звука. Её глаза блестели как снежинки на солнце.

– Ты шутишь! Одна игра против спора, который длится пятьсот лет?

– Если бы одна из моих предшественниц не причинила тебе вред, я убила бы тебя на месте.

Ранхильда надолго замолчала, изучая свою противницу. В Башне не было иных звуков, кроме дыхания, – все мы дышали быстро и неровно в ожидании последней битвы в новорожденной войне. Наконец Ранхильда вроде приняла решение и подалась вперёд; её мерцающие волосы скользнули по запястью Яшны. Она приложила ладонь к лицу старой женщины почти как сестра, успокаивающая другую сестру прикосновением; наклонила голову и прижала губы к сухому рту Яшны, крепко её поцеловала, передавая свою мерзкую магию через губы в тело древней Папессы.

Когда поцелуй завершился, Яшна не изменилась – быть может, лишь её улыбка сделалась чуть грустнее и печальнее, чем раньше.

– Нас обеих сотворили Мёртвые, дорогая. Давай не будем и пытаться одурманить друг друга дешевыми чарами. Нам это не к лицу. Сыграй в мою игру, как я сейчас сыграла в твою, или возвращайся к своему войску и убедись, есть ли у нас оружие пострашнее хвастливых Драги, чтобы не пустить язычницу в свой дом.

На мгновение мне показалось, что Ранхильда вот-вот заплачет. Даже не знаю, с чего я взял, что это высокомерное лицо может разрыдаться, но так вышло.

– Я сыграю, – сказала Ранхильда негромко и с достоинством, можно сказать, свойственным Папессе. Яшна взяла её за руку жестом бабушки и повела во двор позади Башни. Мы с братьями вынесли громадные церемониальные доски на солнечный свет, где монахини и монахи, жрицы и оракулы, братья и сёстры собрались, чтобы наблюдать за величайшей игрой в истории Аль-а-Нура.

Разве я могу описать, как вьётся нить единственной игры в ло-шэнь, не говоря уже о величайшей игре из всех, что попали в анналы Сфер? Должен ли я сказать, что толпа была тихой, как трава на лугу в тихий летний день? Поведать, как Торговцы, Оракулы и Отцеубийцы старались подойти поближе, а живые и мёртвые заглядывали им через плечо, чтобы увидеть, как Отступница занимает своё место у доски? Что в волосах Ранхильды будто застревал свет, а вокруг её головы засиял ореол? Что Яшна оставалась прежней Яшной, спокойной и тихой, как отражение звезды, и голова её была седой и торжественной, но не пылала? Что всё это выглядело картиной, а не событием, которое разворачивалось прямо на наших глазах? Или мне стоит произнести речь о природе игры, её совершенной сложности, скольжении каменных фигур по круглой каменной доске? Что возникло первым, Город или Игра? Разумеется, Игра – как иначе могли Башни и дороги расположиться в соответствии с тысячами комбинаций ло-шэнь? Однако в Игре есть фигуры, называемые «пагоды-башни», и «драги», и «папессы», и «боги»…

Если Город был первым, возможно, Игра – лишь тусклая имитация Аль-а-Нура во всём великолепии его сапфировых мостовых. Но если Игра существовала в сумрачные годы до рождения света Грезящих Башен, возможно, есть в её ходах какой-то секрет, пророчество, которое могло бы сообщить нам, если бы мы сумели его прочесть, судьбу всех крыш и дверей. Возможно, «папессам» в игре надлежит сразиться друг с другом лишь потому, что однажды две Папессы должны сразиться в самом Городе. Вероятно, все жизни, потраченные на изучение Игры, должны были завершиться на самой высокой ноте в то утро, тонкое, как пронзённый лучами солнца костяной фарфор.

Не знаю, маленькая Сигрида, начали ли они учить тебя многочисленным боевым построениям ло-шэнь. Если нет, скоро начнут. Мы проводим половину жизни изучая эту Игру; все междоусобные споры решаются с её помощью, ибо целью Игры является сбросить «бога» противника – единственную фигуру, что располагается в центре доски, внутри тринадцати концентрических сфер, и не может двигаться, если не считать движение, необходимое для того, чтобы повергнуть собрата. Такова поэзия и политика.

Так вышло, что две женщины сидели тихие, будто монахини, за большой синей доской размером со щит великана. Их руки мелькали над фигурами как взмахи вороньих крыльев; светлые «триремы» и тёмные «пагоды» подымались и падали; ряды «драги» валились с одного удара. Сложные комбинации росли точно стеклянные паутины, и «папессы» были похожи друг на друга, словно сёстры: чанъэ, тянь-фэй, па-на и пань-нян. Долгое время не было очевидного преимущества, фигуры просто кружились по доске, как осенние листья, захваченные вихрем. Грива Ранхильды обвивала её бёдра, как кошачий хвост обвивает задние лапы; полуулыбка Отступницы не угасла, даже когда Яшна искусно выполнила комбинацию «ман-цзинь-и» и смела с доски её третью «папессу».

Я смотрел, как солнце движется над их опущенными головами, торя свой путь сквозь небеса. Битва за город происходила без единого слова, между бабушкой и внучкой. Ни я, ни мои братья, ни ряды Драги с их блестящими серебряными шлемами не могли повлиять хотя бы на единственное движение какой-нибудь «пагоды» от сферы к сфере.

Конечно, мы сходили с ума от необходимости неподвижно стоять вокруг. В тишине моя шерсть потрескивала, будто её подожгли. Но мы все, хоть и происходим из разных Башен, привыкли ждать, пока наши госпожи творят магию.

Наконец Яшна повела свою «трирему» вперёд, по быстрой и резкой диагонали – в точности как корабль скользит между потоками ветра, чтобы остаться на курсе. Собравшиеся один за другим затаили дыхание. Блестящая, вырезанная из тёмно-синего камня фигура в виде корабля с наполненными ветром парусами, завершила манёвр «шунь-и фу-жэнь». Все её четыре «папессы» стояли вокруг центральной Сферы, а «пагода-башня», гладкая и блестящая, – в следующем кольце. От такой атаки не уйти, и синие как море глаза Ранхильды сверкнули от гнева, увидев то же самое, что видели мы: её «бог» был пойман, не осталось ни одного хода для его спасения.

– Шэн-му, дочь моя. Я убила твоего бога.

Яшна улыбнулась своей особой улыбкой – то была улыбка матери, которая одновременно сияет от гордости за успехи своего ребёнка и смягчается от печали из-за его неудач. Потом она протянула руку над доской, на которой шла битва, и схватила «бога» Отступницы с центральной Сферы. Держа гладкую синюю и прозрачную, точно вода на свету, колонну за концы обеими руками, она совершила ритуальный поклон и сломала фигуру пополам. Нужна великая сила, чтобы закончить Игру старым способом, способом первых нурийцев, чьи честь и позор измерялись числом сломанных «богов» на алтарях.

Ранхильда, стоит отдать ей должное, взяла обломки и в свой черёд поклонилась. Лицо её застыло, но щёки горели – от гнева или унижения. Я так и не понял, от чего. Она сжимала фигурку своего «бога» в кулаке до тех пор, пока из её ладони не закапала густая вязкая кровь.

Сказка Плетельщицы сетей (продолжение)

Бад замолчал и потянулся на солнце, поглаживая шелковистую морду сильными руками. Снег моей Башни лениво кружился вокруг него, не замечая тепла солнечных лучей.

– Войско ещё у Врат? – спросила я чуть дыша.

Он лишь оскалился.

– Не могу сказать, что понимаю её, видишь ли. Мы с братьями в сопровождении Драги повели её к Вратам. Там была великая армия, чёрные с красным флаги полоскались на ветру. Я думал, она прикажет им сровнять Город с землёй или попытается снова поцеловать нас и свести с ума, чтобы мы присоединились к ней. Думал, она призовёт какого-нибудь ужасного духа и пронесётся по синим улицам Аль-а-Нура, точно яростный ветер. Разве женщину вроде неё удержит клятва? Но она не сделала ничего подобного, лишь смотрела на свою орду без единой слезинки в серых глазах. Потом медленно сняла золотые кандалы со своих запястий и бросила их на сухую землю. Её кожа была красной и воспалённой там, где они ей натирали. Она на мгновение подняла белую ладонь, и воздух над нею затрещал серебряным и белым, будто там горела снежинка. Папесса повернула ладонь, и искрящийся воздух метнулся к кандалам: они исчезли, не оставив даже пыли.

Кинокефал покачал головой, будто не веря собственным словам.

– Когда цепи исчезли, вся армия замерцала и исчезла вместе с ними. На её месте остались несколько тощих ящериц, дикие кошки и одна лошадь – такая старая и забитая, что её рёбра можно было пересчитать как обручи на бочке с вином. Это было представление, чары и миражи. Ранхильда стиснула зубы. «Одно дело, – прошептала она, едва справляясь с гневом, – вызывать их любовь и верность под Розовым куполом, где золото и красота могут купить любое сердце. Другое – повести их через равнины и бросить на город, который, по их убеждению, полон ведьм и мессий… И совсем другое – вести их в теле мёртвой девушки, знающих, что я украла его, и считающих меня И, которого надо бояться, но ради которого ни один не рискнёт своей жизнью. Они бы даже не захотели умереть в моём присутствии, страшась, что я захвачу их тела. Они и не собирались идти. – Она упала на колени, терзая свои лохмотья. – Что мне было делать? Пятьсот лет, а они не хотели идти! Я ведь должна была попытаться, верно? Ради ребёнка, которым когда-то была».

Я потрясённо подалась назад. Всё случилось, когда я укрылась среди молитв и учёбы, не зная ничего, кроме икон Святой Сигриды и морских фонарей. Я не в первый раз возжелала совершать такие великие дела – Игра, армия, падение Чёрной папессы – и быть их свидетельницей.

Я никогда не была по-настоящему хорошей ученицей.

Но пока я в сердце бунтовала против моей Башни, в отдалении послышался громкий шум. К Башне Святой Сигриды двигалась толпа, вздымая тучи пыли, как корабль, оставляющий позади белый след на воде.

В центре скопища людей шла женщина с волосами цвета бледного золота, что украшали её чело как корона; на ней было надето тёмно-фиолетовое платье.

Я встала, чтобы их поприветствовать, но у меня пропал голос, и мои колени дрожали. Чёрная папесса, переставшая быть Папессой, шла в новых оковах из обычного железа, тусклых и серых. Её голова была опущена – от гнева или от стыда, я не поняла.

– Ей дали возможность выбрать, как тебе когда-то, и она выбрала сигрид, – сказал Бад и протянул руку через решетку, чтобы легко коснуться моей головы. – Что ни говори, она с достоинством принимает наказание, назначенное ей землёй, в которую упали семена. Ты должна её принять.

– Нет! Я… я не могу! Я всего лишь послушница и не могу принять новую сигриду!

– Даже послушница знает, что та, которая сторожит дверь, должна провести посвящение любой новенькой, которая объявится за время её вахты. Теперь это твой долг.

Ранхильда подняла голову и посмотрела на меня, и мне не стыдно признаться, что я никогда не видела ничего красивее её серебристого взгляда, той глубины чувств, печали и подавленной ярости, что была в её холодных глазах. Они оглядели меня со странной тоской. Когда она заговорила, в её словах не чувствовалось жизни, они казались мёртвыми и пустыми, потому что она повторяла то, чему её научили тюремщики и что они вынудили её сказать. Голос был грубым, точно шелк, который рвётся на острых гранях бриллиантов. Я поверила, на самом деле поверила, что она хотела одного – исчезнуть в Башне и никогда больше не появляться.

– Прошу, Святая Сигрида, укрой меня от шторма и научи править сквозь тьму, ибо я заблудилась и не вижу берега.

Я ненадолго застыла. Потом медленно протянула ей руку и прошептала:

– Идёмте, госпожа, я остригу вам волосы.

Её ладонь, жесткая и холодная, скользнула в мою.

Сказка о Седой девочке (продолжение)

Сигрида с нарочитой сосредоточенностью принялась вычищать из-под ногтей грязь и волокна пеньки. Она внимательно их разглядывала, избегая смотреть в бледные глаза Седки.

– Тут, малышка, я перестаю быть героиней своей истории. Семь лет пролетели, а за ними и год во власти течения реки. Я проводила время почти так же, как прочие святые, – читала, молилась, изучала карты небес и морей; маленькие золотые Грифоны и их младенчики освещали мне бесчисленные манускрипты. Мои волосы отросли, и я не стригла их, как многие другие, желавшие показать смирение перед Звёздами и служившей им Святой Сигриде. Я же верила, что благословенна, избрана. Я верила… – здоровячка помедлила и скривилась, закрыв глаза, будто её рот заполнился желчью, – верила, что я и есть сиротка из пророчества. Ведь я одна в целом мире, разве нет? Моя мать была жива, когда я покинула отчий дом, но, возможно, она умерла, и её холодное тело лежало на куске льда в храме, и мои сёстры хлопотали над ним. Таковы были мои глупые размышления. Я охотнее поверила бы в то, что моя родная мать мертва, чем в то, что в старой балладе говорилось не обо мне. Я отращивала волосы, потому что знала: волки сбили меня с пути, и моя судьба – разыскать потерянную «Непорочность» и её капитаншу.

Эйвинд одним глотком осушил содержимое кружки и фыркнул – тихонько, насмешливо. Сигрида печально улыбнулась.

– При первой возможности я покинула Башню и Грезящий город и отправилась в море на своём кораблике: последнее задание сигриды заключается в том, чтобы собственноручно построить корабль, довести его корпус и паруса до совершенства и доказать, что на нём можно выйти в море. В день испытания моё судно повело себя прекрасно, однако, вместо того чтобы вернуться и узнать, как меня оценили, я уплыла прочь, стремясь к горизонту. Год за годом я искала любые следы Эхинея и истории о его появлении. Один за одним я прочёсывала матросские притоны и зловонные таверны в поисках кого-нибудь, кто мог бы рассказать мне, где обитает эта тварь. Как нечто столь громадное могло спрятаться от меня? Я ничего не нашла. Ни одного слушка о чудовище. Многие вообще слышали о нём впервые. Наконец я была вынуждена признать, что, вероятно, ошиблась, моя мать жива, а я – не женщина из пророчества. Когда эта истина снизошла на меня, как камень опускается на дно колодца, я умерла. Умерла для мира. Я была безутешна и в скорби своей поплыла навстречу шторму, которого мой бедный кораблик не перенёс. Его разнесло на части, а меня выловил из моря муринский рыбак – мой рот был забит водорослями, а губы посинели, точно сапфиры. Рыбак растёр мои конечности, вернув их к жизни, очистил рот от похожих на верёвки листьев и кормил меня пустым супом, пока я вновь не встала на ноги. Мурин находится далеко на севере, это последняя часть мира, которую почтил визитом корабль Святой Сигриды вместе с её командой. Неплохое место, чтобы перетерпеть остаток отпущенных мне дней.

Сигрида посмотрела на Эйвинда, и странная туча пробежала по её широкому лицу.

– Были и другие причины остаться. То, что прячется в тайных углах этого города, я считала давно мёртвым. Но не мне, опозоренной спесивице, искать встречи с ним. Взамен я вяжу сети для рыбаков в доках и напиваюсь, чтобы хоть во сне забыть, как я вообразила себя вершительницей судеб и героиней, предназначенной для величайшего задания, о котором могла помыслить любая сигрида.

Седке показалось, что в усталых глазах Сигриды блестят слёзы, но она не была уверена. Девочка робко положила руку на пальцы старшей женщины – те были тёплыми и коричневыми под её ледяной ладонью.

– Когда мои родители умерли, – тихонько проговорила Седка, – и волосы за одну ночь превратились в серебро, я решила – это знак. Знак от Звёзд, что я их особенная дочь, они заменят отца и мать. Я думала, мне уготовано нечто большее, но не получила даже сетей, чтобы чинить их каждый день. Я побираюсь на улицах ради кусочка рыбы и хлебной корки, умираю от голода в брюхе недостроенного корабля почти каждую ночь. Незавидная участь, но моя. Без неё я бы не встретила настоящую, живую, Святую.

Седка коснулась своих длинных мерцающих волос, которые всегда вызывали у неё трепет и стыд.

– Боюсь, я плохая Святая для тебя, моя девочка. Может, худшая из всех…

Слова Сигриды прервал грохот – дверь «Руки» распахнулась, и в общий зал ворвалась шумная компания из трёх существ, которые безудержно смеялись, точно стая енотов, затеявшая свару над кучей отбросов. Двое громадных мужчин с узлами мышц под татуированной кожей – каждый её дюйм покрывали многоцветные изображения морских битв и русалок, за которыми струились шлейфы из водорослей, рычащих тигров, светящихся маяков, – несли массивную лохань, до краёв наполненную водой. Она проливалась на пол при каждом их шаге, и, когда они добрались до барной стойки, половина зала плавала.

В лохани сидела женщина с зелёными жаберными щелями на горле, буйной копной зелёных волос на голове и болезненно-бледной кожей, точно рыбье брюхо. Между её пухлыми пальцами виднелись перепонки, как у лягушки, а уши – длинные и тонкие, словно небольшие плавники. Она была обнажена: тяжёлые груди венчали синие соски. Вниз от талии её ноги срастались в длинный мощный хвост серебристо-фиолетового цвета и с полупрозрачными усиками, колыхавшимися там, где могли бы находиться ступни. Женщина с огромным удовольствием мотала хвостом из стороны в сторону, обдавая посетителей веером брызг.

Седка уставилась на неё с восхищением.

– Это русалка? – выдохнула девочка.

Эйвинд с громким скрипом дерева по дереву отодвинул свой стул.

– Если бы! Русалки хорошенькие, как маргаритки, день напролёт поют милые рифмованные песенки и пахнут лучше этой кучи дохлых устриц. Это магира, и она за час может выпить столько, что я окажусь на улице.

Он поспешил к неистовой троице, сохраняя на лице выражение ледяной суровости. Через миг Сигрида и Седка последовали за ним, точно два любопытных котёнка.

– Э! Эйвинд! – заорала магира. Её голос был подобен звуку, с которым вода выходит из шлюза, полностью заросшего створчатыми мидиями. – Наполни мою глотку элем, а животы моих мальчиков – дурацким хлебом, который ты печёшь в задней комнате! У меня для тебя такая история! Ни за что в неё не поверишь, даже если с тобой целый месяц будут случаться чудеса!

– Я не верю в твои истории, Грог. И ты не получишь ни капли, пока я не услышу звон монет.

Женщина пробежалась рукой трупного цвета по изумрудным волосам, продемонстрировав пригоршню покрытых слизью золотых монет – таких старых, что Седке не доводилось видеть ничего подобного. На них было отчеканено изображение единственного глаза – нечёткое, стёршееся в бесчисленных руках и карманах. Грог с удовольствием прикусила одну из монет. Сигрида остолбенела.

– Да уж, лишь великой корове ведомо, что это такое! Монеты аримаспийского Окулюса. Его уже две сотни лет как нет, а у меня таких кругляшей больше, чем у любого коллекционера из Аджанаба. Спроси меня, откуда я их взяла! Валяй спрашивай!

Грог хвасталась, от восторга поглаживая свои блестящие жабры.

– Откуда ты это взяла? – спросила Сигрида ледяным голосом и очень тихо.

Грог в предвкушении лизнула синеватые губы и стиснула в руке высокую пивную кружку – тонкие перепонки между её пальцами мокро шлёпнули по металлу.

– Мои мальчики – звать их, чтоб вы знали, Колышка и Дурья Башка, и неважно, кто есть кто, – купили нам места для путешествия на милой маленькой шхуне, которой управляла такая страхолюдина, что даже мать какого-нибудь визгливого паршивца не стала бы пугать его, упоминая о ней.

Сказка Магиры

Ещё дюйм – и в ней было бы семь футов роста, клянусь пятой титькой моей матери! От шеи вверх – вся такая миленькая и сладенькая, обычная принцесса, с волосами цвета топлёного масла и глазами, полными звёздного блеска… Но что за ноги! Оленьи, прямо до самых копыт. Точнее говоря, копыт-то у неё не было. Вместо них – перепончатые лягушачьи лапы, а ещё прижатые к спине бирюзовые крылья, перья и всё такое. Кожа в тигровых полосках, а лапы волчьи – в шерсти и со здоровенными когтями. Мало того, из разрезов в юбках выглядывал пушистый серый хвост.

Она была истинным чудовищем. Но нищим не приходится выбирать! Я, разумеется, плаваю ничуть не хуже молодой акулы, но бедный Колышка и одного гребка не сделает, даже ради спасения своей шкуры, а Дурья Башка до смерти боится моря. В любом случае, я предпочитаю путешествовать с шиком, чтобы моя лохань была полна тёплой воды, а в каждой руке – по кружке рома. Океан, как известно, холоден, как ведьмина утроба, и у меня облезает хвост, когда приходится барахтаться в нём неделю за неделей. Корабль для меня приятнее, несмотря на то что каждый раз, когда палубу окатывает ледяной водой, Дурью Башку тошнит, словно какую-нибудь беременную дуру.

Так вот, две недели назад моей сестре случилось метать икру. А я же заботливая, материнские чувства переполняют так, что прям жабры дыбом. Мне захотелось поглядеть на своих малюсеньких племянниц и племянников, пока они – вертлявые головастики… и заодно съесть побольше пирогов с треской и кальмарами, которые готовит сестра. Но море разбросало мою семью по таким далёким местам, куда и четыре ветра не залетали, а грот Тэк находится в месяце пути сквозь ледяные горы. Муринцы не любят, когда морской народец шляется в порту вблизи их кораблей. Поэтому Колышка и Дурья Башка искали в доках самого безрассудного капитана, который не станет привередливо вертеть носом при виде платы за проезд.

Так мы повстречали Магадин.

Колышка и Дурья Башка отнесли мою лохань к узкому причалу. Я хлопнула по борту старой лодки – судя по цвету, это была старая добрая робиния, хотя её древесина сильно износилась и потускнела. Я глянула на корпус, где кто-то неумело, пляшущими буквами, вырезал название корабля – «Поцелуй ведьмы». Тут как раз её голова и высунулась из-за грот-мачты.

– Ищете, кто бы отвёз вас на север? Старик Глиндур сказал мне, что вы можете пришлёпать.

Голос этой женщины напоминал горячее вино в студёную ночь. Я жестом приказала мальчикам опустить меня.

– Ты сбежала из Городского зверинца, женщина?

Колышка издал лающий смех в ответ на мою шутку, но дама лишь улыбнулась.

– Едва ли. Несколько лет назад был один волшебник, и он устроил мне смену наряда. – Она лениво почесала когтём верхушку синего крыла.

– Вечно эти волшебники во всё вмешиваются, да? Очуметь, как опасно, если спросишь меня. Всем плевать на нас, уродов, но наша вонючая шайка не причинила столько вреда, сколько может устроить один волшебник в одной башне, будь она навеки проклята.

Я дружелюбно помахала хвостом, но Дурья Башка злобно уставился на неё и оскалил зубы. Я погладила его по лысой голове, чтобы успокоить, – он прямо как щенок, не переносит чужого запаха. Я поводила пальцем по кругам на его разрисованной макушке, и он застонал от удовольствия.

– Итак, госпожа Зверинец, умоляю – расскажи, откуда у тебя такой большой корабль? Ты сама себе капитанша, и никто не вонзил нож в твоё сердце однажды ночью, чтобы украсть его?

Дева-бестия чуть свесилась с верхней палубы и устремила на меня пристальный взгляд янтарных глаз. На своих нелепых конечностях она двигалась куда быстрее, чем можно было предположить.

– Если я расскажу тебе эту историю, ты оплатишь проезд на моём корабле и не станешь искать другой? Я голодна, как щенок без кормящей суки, и деньги меня бы порадовали.

Мы с ней тотчас пожали друг другу руки, плавники скрыли когти – всё равно никто другой не согласился бы нас взять.

– Замётано!

– Что ж, хорошо. Всегда есть не только волшебники, но и герои, готовые спасти красивую девушку, – а кое-кто считает меня красивой, хоть это и странно. Но неважно. На самом-то деле моя жизнь и не начиналась до того дня, как я попала в Мурин.

Сказка о команде

Видишь ли, быть девой не всегда означает быть живой.

Это, скорее, как быть статуей. Главное умение девы – неподвижно стоять и красиво выглядеть. Даже будучи пленницей, я почти всё время сидела на деревянной табуретке и пыталась не плакать. Я была ничем и ничего не делала. Лишь преодолев верхом на красном Чудище ветхие ворота Мурина, я попыталась сделать шаг или произнести слово, не предписанное мне чудаками в чёрных одеяниях – были это одеяния родителей или волшебников, особого значения не имеет.

Но Чудище, при всей своей доброте, могло лишь оставить меня на причале и сообщить горожанам, что я, возможно, смогу чинить паруса или драить палубу, если кто-то из них возьмёт меня к себе. Толпа муринцев застыла от ужаса при виде алого демона, который меня привёз; несколько человек молча закивали, молясь, чтобы он ушел, и его можно было бы скорее забыть. Чудище куснуло меня за ухо в знак дружеского расположения и поскакало обратно, на болото, к своему королю.

Когда оно ушло, толпа начала плевать в меня, сбила с ног. Они порезали перепонки между моими пальцами и чуть не оторвали хвост. Сломали бы и крылья, если бы сумели, но я не какой-нибудь птенец синешейки в детских руках. Мои кости крепки, и они выдержали. Люди бросили меня в доках, избитую и истекающую кровью, а сами отправились ужинать на свои корабли, смеясь. Приближалась ночь. Что было делать? За все годы в башне я научилась лишь замирать, чтобы меня можно было хорошенько рассмотреть.

Я лежала, не шевелясь, под звёздами, напоминавшими кусочки льда, пока не пришли они. Наверное, я уснула на холодных камнях, потому что проснулась от того, что чья-то рука зажала мне рот, и кто-то сквозь зубы прошипел на ухо:

– Тише, прелестница. Не шуми. – Говоривший взял меня на руки, как кошка берёт котёнка за шиворот. В вихре шарканья ног, зловонного дыхания и зловредного шепота меня перенесли на скрипучий корабль и привязали к бизань-мачте.

– Ну что, моя помесь всего со всем! Ты хотела служить на корабле – обещаю, ты будешь служить.

Голос, шипевший мне на ухо в доках, принадлежал капитану с высокими скулами и в шляпе, украшенной потёртыми синими перьями, а также в поношенном бархатном камзоле. Он был красив как герцог. Только, когда улыбался, было видно, что его рот полон гнилых зубов, желтых, как у дряхлого волка.

– Итак, – сказал он, – мы продадим тебя в каком-нибудь южном порту – если тебя не возьмут шуты или работорговцы, возьмут торговцы шерстью, а если и они не польстятся, отправимся на мясные рынки. А пока драй своими несочетаемыми конечностями каждую дощечку на корабле. – Он улыбнулся и слегка коснулся шляпы. – Честно говоря, путь на юг будет долгим. Через несколько недель ты начнёшь казаться неимоверно привлекательной, а выше подбородка и сейчас ничего.

Я посмотрела на него снизу вверх, и мой рот, заткнутый кляпом, наполнился слюной. Я деликатно кашлянула, желая дать ему понять, что хочу говорить, и он любезно вытащил грязную тряпку. Я заговорила сладкозвучным голосом, напоминающим пение флейты, как умеют говорить принцессы:

– Вам не надо меня продавать. Я могу быть полезной и не стану бунтовать против вас или ваших людей.

Капитан пожал плечами и встал, отряхивая штаны.

– В этом суть пиратства. Если ты пошла с нами добровольно, что мы за пираты? Можешь быть со мной мягкой и податливой, как пена на свежем молоке, но постарайся хорошенько вопить, когда будешь с моими ребятами. Это поддерживает боевой дух.

Я не могла драить палубу. Мои оленьи ноги не сгибались, а лягушачьи ступни скользили. Я спотыкалась и падала, лёгкий пинок в бок демонстрировал всю мою неуклюжесть. По мере того как дни шли за днями, я забыла о том, что я дева, а потом и значение этого слова. Каждое утро капитан приказывал мне вечером явиться в его каюту; вечером он говорил, что на его вкус я слишком отвратительна, но «не такая уродливая, как вчера, и уродливее, чем завтра».

Однажды ночью, когда команда выхлебала последние остатки рома, меня затащили в кубрик. Я вспомнила, что надо кричать. Они глумились, будто шакалы, швыряли меня и лупили, а потом кому-то пришло в голову, что было бы здорово отрезать мои волосы.

«Сделаем из неё настоящего матроса, – сказал матрос, сипло рассмеявшись. – Никто не выходит в море с гривой желтых кудрей! Отрезать их!»

Он подошел ко мне сзади и собрал волосы – на концах прядей в панике затрепетали стрекозиные крылышки. Вытащив короткий нож, он отсёк желтые локоны и слюняво поцеловал меня в обнаженную шею.

Я не знала, что произойдёт, клянусь! Да, он отрезал мои волосы, но вместо того, чтобы просто упасть на пол, шелковистые локоны на отсечённых кончиках стали исходить кровью, словно нож вонзили в сердце. А крылья мои загудели настолько громко, что я едва могла расслышать, как мужчины кричали от ужаса и отвращения. Они отпрянули от меня, глядя, как кровь пропитывает мою рубаху и поношенные штаны, которые они нашли в рундуке умершего матроса.

Я с трудом поднялась на ноги; мои глаза застилал красный туман. Я чувствовала себя очень странно, будто существа, из которых состояло моё уродливое тело, посыпались, когтями цепляясь за мою душу. Волк и олень, тигр и медведь, лягушка и стрекоза, рыба – их голоса на разные лады зазвучали внутри меня, хотя раньше доносился лишь шепот. Моё тело наполнилось воем и лаем, кваканьем и плачем, рычанием и воплями, целым хором воплей маленьких флейт, разбитых о каменный пол.

Кажется, первым прыгнул волк, за ним – тигр. Я разодрала глотки троим матросам и оторвала ухо четвёртому, а потом полоснула его по глазам. Олень разбивал черепа, медведь рвал обнаженные животы. Лягушка и стрекоза помнили, что надо кричать.

Когда всё закончилось, комната была пуста, словно тюремная камера. Я хотела, чтобы мне стало плохо и меня изящно стошнило в углу; хотела упасть в обморок, рухнуть под грузом вины. Но мне не было плохо, я не лишилась чувств, и твари во мне ликовали. Девы стоят смирно, они красивые статуи, и все ими восхищаются. С ведьмами всё иначе. Я же не была ни тем ни другим, но лучше сбиться с пути в сторону ведьмовства, которое отпирает башни и опустошает корабли.

После того как я приняла решение, было нетрудно проскользнуть в капитанскую каюту и забраться в мягкую постель. Моя щека коснулась прохладной подушки, кровь на волосах высохла и казалась чёрной на фоне ткани. Я не ждала, пока он проснётся, и мне не понадобился нож. Медведь вскрыл его, как пчелиный улей.

Обратно в муринский порт я привела корабль-призрак.

Сказка Магиры (продолжение)

Дева-бестия с нежностью погладила фальшборт своего корабля.

– Никому этот корабль не нужен, как и я никому не была нужна. Говорят, у меня нет парусов, вместо них к мачтам привязаны призраки матросов, которых луна наполняет светом вместо ветра. Этот корабль принадлежит мне. Я знаю его, как собственное тело, и не стыжусь сделанного. Наверное, в этом и заключается суть пиратства. Я уже не дева, и рада, что с этой жалкой ролью покончено. Смыла её с себя в крови и океане. Никто меня не беспокоит, и я никого не беспокою.

– Вот это байка так байка, без сомнений, – я загоготала. Мои мальчики насмешливо фыркнули, вторя хозяйке, и хлопнули друг друга по спине. – У нас тут злодейка с обагрёнными кровью руками, ребята! Сто человек одним ударом!

Магадин терпеливо улыбнулась.

– Не злодейка. Не ведьма. И не дева. Капитанша! А это значит, что во мне понемногу от всех троих. Думайте что хотите. Когда русалка высмеивает монстра из-за истории, которая выглядит слишком фантастичной, чтобы её проглотить, как узнать, кто смешнее выглядит?

Я побагровела, налившись яростью, как переспелая слива.

– Никакая я не русалка! Русалки – тощие щеголихи, которые раковинами прикрывают маленькие титьки! Они ничего не делают, только сидят на скалах, пялятся в зеркала и заманивают корабли на верную смерть. Отличные корабли! Даже галеоны! Одни неприятности от этих баб; собери хоть всё их племя, не сложишь и половины умной головы. Я магира, могу раздавить твой череп в ладонях, а потом споить этот крысиный город так, что его жители будут валяться под столами. А если бы я захотела перебить какую-нибудь матросскую шайку, сгодилась бы пушка, сабля или кулак в зубы – я не стала бы хлопать треклятыми ресницами. Лучше запомни это, Магги, любовь моя! Если мы увидим русалку во время нашей прогулки в открытом море, пусть мой Колышка всадит стрелу прямо в её хихикающий рот.

Я вильнула хвостом, окатив её водой, и велела мальчикам заносить себя на борт.

Прошла неделя на волнах. Дурья Башка каждое утро блевал у борта, точно рыбак, разбрасывающий приманки для китов. Я не видела вокруг ничего необычного: океан такой же синий – что ему день, что прилив, – и если бы я любила эту большую солёную лужу в достаточной степени, чтобы описать, с удовольствием путешествовала бы вплавь, смекаешь?

Магги же творила с кораблём такое, что просто держись. Мои мальчики не какие-то бездельники, а отличные матросы – я с выгодой для себя купила их у моряков-аджанабцев, когда те обнищали так, что и щепки не могли себе позволить. Но она и слышать ничего не хотела, знай носилась вверх-вниз, как дервиш. Сложно поверить, что один человек может управлять кораблём такого размера, но Магадин это делала, я не вру.

Вот почему Дурья Башка увидел чудовище первым, когда выбрасывал за борт свою «приманку» на рассвете двенадцатого дня. Он примчался к моей лохани, что-то бессвязно бормоча, словно ребёнок, обнаруживший свои большие пальцы, и со скрипом потащил старую посудину через всю палубу, разливая повсюду солёную водицу, чтобы я могла поглядеть через фальшборт и с ужасом увидеть, как над водой вздымается панцирь – такой огромный, что я поначалу решила, что впереди земля.

Его трудно было окинуть взглядом, этот панцирь всплывающей черепахи цвета самого моря, – он казался не то волной, не то рифом, но слишком громадным, чтобы быть живым. Дурья Башка расплакался, лепеча, что нас вот-вот сожрут, но я не видела, где у твари голова. Перед нами был просто панцирь, который подымался и подымался; вода стекала по его гладким блестящим чешуйкам синего, чёрного и зелёного цвета, из которых складывался повторяющийся узор, похожий на головоломку. Волна, поднятая всплывающим чудищем, понеслась в нашу сторону, и корабль завертелся, пойманный буйным водоворотом.

– Левиафан… – прошептал Колышка и начал бормотать молитву, думая, что я не слышу, – мальчики знают, что мне не нравятся их трижды проклятые Звёзды.

Магадин закричала нам, прыгая от паруса к парусу и пытаясь удержать корабль:

– Это Эхиней! Вы что, книг не читали? Мы ещё и половины его туши не видели! Он может нас проглотить и не почувствует, как мачта уколет глотку. Хватай снасти, Колышка, или мы станем пищей монстра!

Мальчики обрадовались возможности что-то сделать и понеслись со всех ног к заполоскавшему кливеру. Я просто смотрела, застыв будто кусок тюленьего мяса. Тварь всё ещё подымалась, так высоко, что отбрасывала на нас тень. Я задрожала от внезапного холода, на моих руках появились зелёные и синие пупырышки. Вскоре море исчезло, осталась лишь уродливая чёрная громадина, которая росла и росла, точно мёртвое солнце. Я выискивала голову, как рыба, шныряющая в коралловых зарослях в поисках еды, хоть мельчайшую щель в гигантском панцире.

Колышка закричал – я ни разу не слышала, чтобы мой мальчик кричал, защищаю его от всех напастей, – и это был жуткий пронзительный вопль, будто скрежет железа по железу. Внезапно волны расступились над головой кита с бесконечной пастью. Она растягивалась, как в улыбке, всё длилась и длилась, пока не стало казаться, что голова чудища расколется пополам; в ней болезненно мерцал занавес из длинных желто-белых пластин китового уса. Глаз его был цвета старого трупа. Повеяло вонью, будто от тухлого мяса и сгнившей капусты. Как только оно показалось над поверхностью солёной воды, Дурья Башка отвязал один из гарпунов с толстыми рукоятями, что были принайтовлены к бортам судна, и швырнул его со всей немалой силой в пасть Эхинея.

Гарпун отскочил, как носовой платок, брошенный на железную дверь.

Магадин тяжело вздохнула, словно этого и ждала. Её маленький кораблик проигрывал битву с ветром, его несло всё ближе к чёрному пятну чудовища. Её лицо, такое красивое, несмотря ни на что, скривилось, и, хотя чешуйчатые руки по-прежнему крепко держали штурвал, я видела её отчаяние.