В Саду

На чёрных-пречёрных веках девочки появились серебряные блики, будто её кожа отражала лунный свет. Она вдруг замолчала, оборвав историю, как рыбак обрывает леску. Посмотрела вдаль, на колышущиеся сливовые деревья, чьи листья блестели в темноте, когда ветер лениво их касался. По шелковистой поверхности пруда бежали волны, ударяясь о заросли камыша и изогнутые корни склонённых ив. Мальчик поёрзал, чувствуя, что его не замечают, что девочка рассказывает свою историю ночи и даже не видит его, сидящего перед ней. Неужели сейчас она осмелилась бы полезть на вершину башни, чтобы посидеть рядом с ним? Он боялся её покинуть – боялся, что никогда больше не найдёт её в огромном Саду, в лабиринте гибискуса и жасмина, среди стай ручных птиц, чьи хвосты блестят ярче сокровищниц, а высокие кипарисы обращены к небу точно руки паломников.

Мальчик боялся лишний раз вздохнуть, внимая голосу рассказчицы. Несмотря на замешательство, город Аль-а-Нур обосновался где-то в его животе, и Башни проросли сквозь маленькое тело. Девочка с лёгкостью погрузила слушателя в транс – теперь он лениво бродил по тёмно-голубым улицам и дымным переулкам, грызя карамельное яблоко, купленное у монаха в желтом одеянии, и страстно желая исчезнуть в недрах одной из Башен.

Внезапно девочка посмотрела на него, и его сердце при звуке её голоса кувыркнулось, словно лягушка, решившая прыгнуть на луну.

– Прости, что я так надолго тебя бросила. Не хотела причинить боль.

Девочка спрятала лицо среди теней, и мальчик слегка задрожал, но сумел скрыть свою дрожь. Она улыбнулась – улыбка была несмелая, как заяц посреди поля, – и продолжила.

Сказка о Седой девочке (продолжение)

Пальцы Седки отекли от сырости, она едва чувствовала неподатливые верёвки, из которых была сплетена сеть. Она отвернулась от Сигриды, пристыженная. Вдруг почувствовала себя собственным призраком – вот женщина, которая тоже была молода и одинока, но сумела найти дорогу в город богов и завести друзей с волчьими головами, а Седка отыскала лишь стылый порт и раздражающую кличку, которую ей бросали вслед так часто, что она забыла своё настоящее имя. Девушка медленно становилась такой же бесцветной, как этот мёрзлый бессердечный город и море, всё вокруг покрывавшее солью. Осталась ли в её жилах кровь, или по ним течёт холодная вода?

– Я бы хотела, – прошептала она, – быть такой же храброй и красивой, как ты, чтобы побывать в таком же городе, встретить таких же людей и узнать много разных вещей.

Сигрида нахмурилась; от сырости её кучерявые волосы прилипли ко лбу, и причёска стала похожа на монашескую.

– Знаешь, это забавно. Большую часть времени в Аль-а-Нуре я мечтала стать такой же храброй и красивой, как Святая Сигрида. Каждый из нас думает, что есть кто-то, сияющий намного ярче, а я или ты по сравнению с ним даже не луна против солнца, а мёртвый камешек, парящий в пустоте рядом с ослепительным золотым шаром.

Седка подышала на пальцы: кончики ничуть не согрелись. Она искоса взглянула на Сигриду, чьи щёки ветер исхлестал так, что они сделались алыми.

– В те дни я была уверена, что всё в мире сияет ярче меня, и в первую очередь Бад. Так было до тех пор, пока я не встретила кого-то более яркого, а потом ещё ярче.

Сказка Плетельщицы сетей (продолжение)

Бад согласился отвести меня в башню Святой Сигриды, прежде чем их тройка отчитается в Папской Башне о неудачном завершении путешествия. Все согласились, что мне не надо отправляться туда с ними (не связанной обетами юной девушке не стоит рассчитывать на аудиенцию Папессы). Я попрощалась с Валтасаром и Варфоломеем, не очень сильно расстроившись из-за расставания. Ведь со мной остался Бад, а они казались суровыми и серьёзными. Бад был дорог мне, словно мы были щенками из одного помета, а его братья иной раз пугали меня своими мрачными желтыми глазами и мордами, которые словно переставали улыбаться, когда я отворачивалась.

Шкура Бада цвета ржавчины поймала свет вечернего солнца и превратилась в уютное весёлое пламя. Тьма Чёрной Папессы будто соскользнула с него, как старая одежда: стоило переступить порог Аль-а-Нура, как на его волчьем лице заиграла улыбка – он словно дышал городом, пока мы шли.

– Знаешь, нет ничего страшного в том, что ты не пойдёшь с нами. Тебе было бы там… неуютно. Большинство обитателей Хризантемовой башни такие же, как я. А если не кинокефалы, то какие-нибудь полукровки. Сигриды милые, чтобы ни говорил Варфоломей. У нас нет бога в строгом смысле слова, как у других Башен. Мы не очень-то много внимания уделяем Звёздам. Божественное присутствует в земле, во всем, что растёт, в жизни и смерти. Ветка ведёт нас сквозь жизнь, Падаль – сквозь смерть. Мне этого достаточно. Варфоломей глядит свысока на тех, кто вообще никого не чтит, как Отцеубийцы, или творит себе кумира из обычного человека. И я никогда не встречал сигриду, которая не направила бы свою лодку к зовущему на помощь. Такова истина.

Бад хихикнул, прикрыв рот коричневой ладонью с растопыренными пальцами.

– Конечно, они ужасно играют в ло-шэнь. Постоянно бросают «триремы» в атаку… – Он вдруг застыл, и по его лицу пробежала тень, как от крыла большого баклана. – Интересно, мне позволят опять войти в нашу Башню? Сомневаюсь, что в смерти, которую мы причинили, можно найти божественное. – С той же быстротой, как ушел в себя, Бад вспомнил о моём присутствии. – Вот мы и пришли!

Башня Святой Сигриды оказалась исполинским шпилем, целиком построенным из разбитых кораблей. Носы торчали из неё под всевозможными углами; длинные кили и высокие мачты были частями стен; такелаж и паруса, как лозы и занавески, беспорядочно свисали с каждого окна. У входа имелся штурвал громадного размера, потёртый и выщербленный за долгие годы использования, отбрасывавший длинную тень на дверь, запертую на засов. На часах стояла мускулистая женщина, бритая наголо, с широкими, стёртыми и очень белыми зубами. При виде неё глаза Бада вспыхнули, как лампы в ночь зимнего солнцестояния. Она приветствовала моего собакоголового друга немыслимыми объятиями, от которых и овцебык упал бы замертво.

– Дружище Бад! Ах ты, щенок! Совсем про меня забыл! Боишься, что я собью спесь с твоего «бога»?

– Ничуть, потому что ты швыряешься «триремами», словно у тебя их пучок за пятачок! – Он хлопнул её по обширной спине и радостно потрепал бритую голову. – Я привёл тебе новенькую, Сигрида, – мы подобрали её на поросших лишайником северных равнинах. Она пылкая и милая малышка, пока не решившая, какую Башню выбрать. К нам не пойдёт – слишком любит свой утренний бекончик. – Он подмигнул мне, и я густо покраснела, пристыженная его догадливостью.

Женщина оценивающе взглянула на меня, будто снимая мерки для причудливого доспеха.

– Она тощая, и волосы придётся сбрить, – был её вердикт.

Бад закатил глаза.

– Ей надо узнать про вашу треклятую Святую Сигриду, чтобы принять решение, солёная ты волчица. А я должен вас покинуть – нельзя заставлять Папессу ждать.

Грубое лицо женщины смягчилось, и она положила ручищу на моё плечо.

– Да поняла я, поняла. Иди… Я так понимаю, всё хорошо, иначе вы не вернулись бы. Мы все… ценим то, что вы сделали, малыш Бад. Я расскажу этой тощей малявке всё, что она должна знать.

Глаза Бада наполнились слезами, но он хорошо их спрятал, как вор прячет кольцо в карман. Он обнял меня крепко, словно медведь, стряхивающий с дерева плоды, прижался мохнатым лицом к моей шее, прошептал мне на ухо: «Спасибо!» – и повернулся уходить. Я протянула руку ему вслед:

– Погоди, Бад! Когда я попросилась с вами в моей деревне, ты сказал остальным что-то странное, из «Книги Падали». Что это было? Скажи мне!

Бад улыбнулся, сделавшись немыслимо похожим на кота, и приложил палец к носу.

– «И волк с пути её собьет, заведёт на край моря, где она найдёт Город Потерянных, где кожа с неё слезет, где Чудище проглотит её целиком». Пророчество, милая. Очень надеюсь, что это не о тебе.

Когда Бад ушел, бритоголовая женщина тяжело опустилась на заснеженную землю и взмахом татуированной руки велела мне сесть рядом.

– Он просто дразнит тебя. Их «Книга Падали» написана на собачьем языке и полна бессмыслиц. Не обращай внимания – это значит меньше, чем полоскание паруса на сильном ветру. Я расскажу тебе, что к чему. Меня зовут Сигрида – мы все зовёмся в честь великой Госпожи. Мне нет дела до того, какое имя ты носишь сейчас, потому что всё равно будешь Сигридой, если решишь плыть с нами. Слушай, что тебе расскажет старый палубный матрос, и узнаешь историю Великой Мореплавательницы.

Сказка о Святой Сигриде

Во имя Матери, Монстра и Мачты, аминь.

В пятнадцатом году Второго Халифата в благословенном городе Аджанабе, в семье путешествующих торговцев пряностями, чьи пальцы вечно пахли корицей и кориандром, родился ребёнок. Их баржа стояла в порту много лет, но сами они были не местными в городе, где родилась Святая. Откуда они пришли, мы не знаем. Аджанаб поначалу не признал Благословения Небес, много раз пытаясь избавиться от торговых барж, коих было множество, как воробьёв, собирающихся в стаи в осеннем небе, – прогнать их из Великой Гавани, заявляя, что все эти семьи принесли болезни и праздность из земель с дурной славой.

Девочку нарекли Сигридой. Уже в раннем детстве она была красавицей – с густо-коричневой кожей и пышными волосами цвета всех пряных запасов семьи, размолотых до тёмно-коричневого порошка, с проблесками золотого и красного, и с глазами цвета львиной лапы. Но она родилась со странным уродством, от которого её родители втайне страдали: отец плакал и обвинял мать в любовной связи с демоном; мать подозревала, что семейные боги отвернулись от них и послали дочь, в чьих жилах текла кровь гарпии.

Сигрида была трёхгрудой, и, по мере того, как она взрослела, прятать эту странность было всё сложней. Поэтому каждое утро, прежде чем отправиться с дочерью на рынок пряностей, мать стягивала ей грудь грубой тканью в несколько слоёв. Каждое утро она похлопывала Сигриду по щеке и глотала слёзы, заматывая её в полотно.

Став женщиной, Сигрида исполняла этот мучительный ритуал сама, сдавливая свою маленькую, но чудовищную грудь кожаными ремнями со свинцовыми пряжками.

Через некоторое время она перестала плакать, застёгивая их.

Когда Сигриде исполнилось шестнадцать – всем известно, что именно в этом возрасте чаще всего происходят невероятные совпадения, – шайка пиратов напала на плавучий город из барж, обосновавшихся в гавани. Такое случалось в Аджанабе, который в те дни являл собой паутину шумных улиц, где часто встречались злодеи; аджанцу не приходилось касаться золотой монеты, которую не украли по меньшей мере трижды со дня чеканки. Но баржи пользовались неприкосновенностью, так как их владельцы состояли с пиратами в отдалённом родстве. Потому, когда «Непорочность» вошла в Великую Гавань, и её красные паруса раздувались на ночном ветру, как мёртвые луны, торговцы перевернулись с одного бока на другой и продолжили спать, думая, что корабль пройдёт мимо и разграбит город, как обычно и происходило при появлении таких чудищ с мачтами.

Однако пираты подожгли ялики и шаланды торговцев пряностями и жестянщиков, сапожников, оружейников и горшечников.

Сигрида, как её братья и родители, спала в своей койке, свернувшись будто улитка в раковине, и груди её не были перевязаны. Она проснулась, когда кто-то зажал ей рот ладонью и сквозь стиснутые зубы прошипел на ухо:

– Тсс, лапочка. Мы не хотим разбудить маму.

Говоривший подхватил её на руки с лёгкостью кошки, хватающей котёнка за загривок. В вихре дыма и огня Сигриду поволокло прочь от родной баржи, и так она покинула историю, которая, несомненно, включала бы жизнь, полную насмешек и презрения, в финале коей пропахшее корицей и кориандром бездыханное тело швырнули бы за борт, в воды Аджанского залива. Взамен похититель поместил Сигриду на палубу окутанного тенями корабля, и она стала героиней совершенно другой истории.

Вообще-то семья не сильно расстроилась, обнаружив пропажу. Они бы никогда не нашли ей мужа, даже если бы предложили в обмен несколько мешков душистого шафрана. Им казалось, что правильнее растить других, красиво сложенных, детей и предоставить уродливую дочь участи, которую ей уготовили Звёзды.

Обладатель странного голоса перенёс Сигриду на борт «Непорочности». Как только команде наскучило грабить, воровать и брать людей в заложники, корабль развернул алые паруса, ловя солёное дыхание открытого моря, и покинул гавань с изяществом лорда, вкладывающего меч в ножны.

Нет ничего похожего на момент, когда парус ловит ветер и открывается под ним, будто ноги весёлой рыбачки. Звук, с которым поток воздуха надувает ткань, рывок вперёд и брызги в лицо возвещают начало новых миров, рождение новых выводков тюленей, исполняющих желания, в сотне тайных гротов и усердный путь новых рек сквозь горы, которые хихикали, когда первый потоп намочил им ноги.

Он заполнил сердце Сигриды, как вино заполняет дубовую бочку. Прислушиваясь, она перегнулась через борт и с широкой улыбкой принялась разглядывать корабль, чьи пушки имели вид звериных голов с разинутыми пастями. С одного борта безмолвно кричали мантикоры, с другого распахнули челюсти крокодилы. Сам корабль полыхал тёмно-алым – она ещё не видела такой древесины. Мачта была массивная и высокая, почти задевавшая звёзды, а из её полированной поверхности вырастали блестящие зелёные листья и ветки толщиной с детскую руку. Это было живое дерево, питающееся морем и небом, миролюбиво несущее паруса и лини. Оно словно не замечало соли и жестокого ветра, распускало листья, будто с радостью протягивало руки. На месте «вороньего гнезда» красовалось переплетение ветвей, усеянных листвой и оранжевыми плодами, – достаточно густое, чтобы там мог разместиться вперёдсмотрящий. Паруса были тёмно-алого цвета, и Сигрида спросила себя: «Может, репутация этого корабля не такая и сомнительная, раз он нарушает священную традицию плавания под чёрными парусами?» Изогнутый фальшборт украшали замысловатые резные узоры – девушка не видела ничего подобного в Аджанабе и догадывалась, что не увидит нигде в бескрайнем море.

На палубе, как и должно быть в открытом море, царила рабочая суматоха; моряки по обыкновению почти не обращали внимания на новую пассажирку. Но команда собралась необычная. Дело не в том, что не все её члены были людьми, кое-кто передвигался галопом – Сигрида точно видела сатира и вроде бы узкоплечего кентавра – или ползком – женщина, тащившая раздутый мешок желтых пряностей, несомненно, была ламией, – а в том, что на борту, похоже, не было ни одного мужчины.

– Тебе здесь нравится, моя аджанская находка? – раздался позади неё тот же странный голос, одновременно мягкий и жесткий, как золотой молот, завёрнутый в меха. Сигрида повернулась и оказалась лицом к лицу со значительной частью своей судьбы – Длинноухой Томомо, капитаном славной «Непорочности». Томомо выглядела непривычно для этой части мира, но её нельзя было назвать некрасивой: глаза тёмные, с рассеянным взглядом, волосы длинные и чёрные, прямее вороньей лапы; кожа – точно потемневшая от времени слоновая кость, утратившая изначальную белизну из-за прикосновений множества пальцев. Её наряд не поражал ослепительной роскошью, которую частенько предпочитают пираты, но состоял из простого жилета и брюк оленьей кожи, а волосы были заплетены в длинную косу, достигавшую бёдер. Позже Сигрида нередко слышала, как Томомо отказывается от капитанской шляпы с хвастливыми павлиньими перьями и золотыми пряжками, замечая, что если ей случится умереть – а в такой шляпе она точно привлечёт внимание желающих убивать, – и они не сумеют снять с неё эту уродливую штуку, боги будут хохотать, когда она попадёт в ад.

– Вы о корабле, мэм? – Сигрида помедлила, сомневаясь. – Сэр?

– Девочки называют меня Томми, и ты зови так же. Да, я о «Непорочности». – Томми хлопнула по фальшборту, а затем погладила его с явной любовью. – Она мой приз – подарок птицы, дерева и Ведьмы. В ней нет ни единого гвоздя – всё держится на дыхании, крови и звёздном свете.

Сигрида сглотнула комок в горле.

– И вам нужна моя кровь, чтобы заплатить Ведьме?

Брови Томми изогнулись, как два туго натянутых лука.

– Думаю, нет. Грязи будет много, а толку почти никакого.

– Тогда зачем я вам, если вы не собираетесь меня убивать? Я слышала, пираты лишь этим и занимаются. Наверное, вы самые худшие пираты, раз напали на аджанские баржи.

Капитанша улыбнулась и наклонилась к Сигриде – выражение её лица отчасти было материнским.

– Мы не очень следуем традициям. Услышали, что на одной из барж живёт девочка-монстр. Тебе предстоит узнать, почему те, кто живёт в море, доверяют одним слухам и смеются над другими. Так вот, этот был из тех, к которым стоит прислушаться: когда Звёзды говорят, надо ловить каждое слово. Оглянись вокруг – мы любим монстров. Нелегко собрать команду из одних женщин, в наши дни девочек не учат морскому делу. Услышав о вызывающем ужас чудище, мы хватаем её как можно скорее.

– Так пожары и налёт были из-за меня?

– Разумеется, нет! Мы много всего украли – просто не взяли других девушек. Теперь ты – часть нашей команды, тебя завербовали на морскую службу, моя пороховая обезьянка.

Сигрида перегнулась через борт и уставилась на воду, текущую мимо красного корпуса с быстротой выдры, удирающей от голодной акулы. Она подумала о семье, которую потеряла, но не ощутила великой скорби, и о своём новом месте – монстра среди монстров. Хотя некоторые морячки казались по виду людьми, она начала понимать, что ни об одной из них этого сказать нельзя. Томми перегнулась через борт рядом с нею. Она отражалась в воде как женщина с человеческим телом, но вместо ухмыляющегося лица обнаружилась ясноглазая лисья морда, чью шерсть огненного цвета трепал ветер.

Сказка о Седой девочке (продолжение)

Седка посмотрела на широкое лицо Сигриды — осторожно, как лань, принюхивающаяся к кусту ежевики.

– Знаешь, а я ведь родилась в Аджанабе, – тихонько проговорила она.

Сигрида кивнула, но не в знак того, что знала об этом.

– Тогда ты благословенна, как весеннее дитя… Впрочем, мне говорили, что этот город превратился в тень самого себя. Все города нынче лишь тени былого; Мурин тоже когда-то был крупным, с башнями из льда и серебра, с королевами, сидевшими на грудах китовых шкур и пившими аджанское орхидеевое вино из кубков тюленьей кости. Тысячу лет назад здесь была столица севера, а теперь это отдалённая деревня на краю враждебного моря. Только Звёзды помнят прошлое.

Полдень сделался толстым и краснолицым, первые завитки сумерек притаились под его отвисшими щеками. Сигрида и Седка теперь работали в унисон, как две скрипачки со смычками в руках.

– Ты, конечно, осталась с сигридами, – заметила Седка, глядя на массивные локти своей подруги, – иначе то, что тебя зовут Сигридой, было бы удивительным совпадением.

– Конечно.

– И всё же… – тут Седка покраснела, её бесцветное лицо порозовело, – ты клянёшься не именем Святой Сигриды, а поминаешь Звёзды. Наверное, твой путь оттуда сюда был очень странным.

Улыбка Сигриды тихонько исчезла, как исчезает кот, увидев распахнутую настежь дверь. Она закрыла глаза, и на миг Седке показалось, что эта громадина сейчас заплачет.

– Я недостойна поминать её имя всуе, – прохрипела она, скорбно заголосила, как сотня лягушек. – Я слишком часто совершала грубые ошибки. Я должна была кое-что сделать – таково моё, как я когда-то считала, единственное предназначение. Я забыла о нём, когда волки сбили меня с пути и привели в Город света. Там я упустила из рук свою вторую судьбу, она будто обожгла. Теперь у меня нет судьбы – лишь эти сети и верёвки, напоминающие пуповины; я всё вяжу, вяжу… – Сигрида вытерла нос и тряхнула головой как лошадь, отгоняющая мух. – Я вероотступница – отказалась от веры, которую чтила в юности, и теперь клянусь Звёздами, потому что их сложно обидеть. А у тебя есть какой-нибудь аджанский бог, которому ты шепчешь по ночам?

– Я не помню… Родители умерли раньше, чем успели научить меня молитвам. Я слышала, что теперь аджанцы поклоняются Звёздам, потому что город умер и все монахи с их сложными новыми верованиями покинули его. А ещё говорят, что аджанцы едят пироги из гусениц, летают на крыльях из конского волоса и розовых лепестков. Я перестала верить тому, что люди рассказывают про мой дом. В любом случае, ни разу не слышала о святой, которая родилась на барже.

– Это потому, что она не была святой, когда покинула Аджанаб. Небеса коснулись её головы гораздо позже. Очень редко случается, что нас ценят там, где мы родились. И даже там, – Сигрида криво улыбнулась, – где нас приняли в семью. Но ты можешь шептать молитвы Святой Сигриде, если хочешь, когда одна и Звёзды молчат. Она не будет возражать.

Она взяла беловолосую голову девочки в свои большие мозолистые ладони.

– Я ведь добралась до Томомо, верно?

– Да, – выдохнула Седка. – Продолжай.

Сказка о Святой Сигриде (продолжение)

Сигрида, несомненно, встревожилась, увидев Томомо с вытянутой мордой и ушами, украшенными кисточками кремово-желтой шерсти. Однако капитанша казалась достаточно милым чудовищем, её грациозные руки лежали на фальшборте, как аккуратно разложенные цветы. И когда Сигрида перевела взгляд с отражения на капитаншу, та оказалась в точности такой, как была, – с гладко зачёсанными волосами и потрескавшимися, как у любого мореплавателя, губами, на которых играла весёлая улыбка. Лисью голову показывала только вода.

– Да, я тоже монстр. Разумеется, меня трудно раскрыть, о прекраснейшая из девушек, что родились на баржах… Лишь отражение в воде показывает это лицо, я с рождения замаскирована. В то время как ты, – Томомо многозначительно посмотрела на грудь Сигриды, – вынуждена для этого трудиться. Моя мать, как и твоя, избегала на меня смотреть. Мы не встречались с ней взглядами, даже когда я была младенцем; она говорила, что видит внутри моих глаз что-то нечестивое, и оно наблюдает за ней – это не её дочь. Они любят говорить о нашей нечестивости, Сигрида. Им кажется, что мы не можем им навредить, потому что они святы в той же степени, в какой мы порочны и мерзки. Но, конечно, мы можем. Давай я расскажу тебе, как узнала о том, что я монстр.

Сказка про хитрый трюк

Моя мать проявляла особое усердие в бинтовании моих ног, хотя ко времени моего рождения обычай считался в нашей стране таким же древним и не модным, как каменный топор. Думаю, она хотела приковать меня к носилкам на всю оставшуюся усыпанную цветами жизнь, чтобы я не причиняла вред своими шалостями.

Каждую ночь я разматывала бинты и тайком выбиралась из постели, чтобы голой плескаться в садовой грязи. Уверена, она знала об этом – поутру мои волосы всегда были влажными и пахли травой, – но ничего не говорила, заматывая пальцы в шелк-сырец, с упрёком поглядывая на грязные пятки.

Однажды, когда мне было лет десять, гадалка Маджо вернулась в столицу. Это было великое событие, поскольку товары не принятой в высшем обществе женщины пользовались большим спросом у благородных дам: любовные зелья, заклинания для благополучных родов и рождения мальчика, талисманы на удачу и богатство, даже чары для перемены погоды от засухи на дожди. Её телега была удивительной вещью, сделанной в виде маленького передвижного дома, задрапированного пурпурными и красными кусками ткани, с зелёными занавесками и позвякивающими серебряными цепями, кожаными амулетами, бахромой свисавшими с миниатюрного карниза, перьями журавля и кошачьей шерстью, а также мазями в глиняных горшках, хранившимися за тёмной дверью. Всё это Маджо носила на спине из города в город, хотя высохшая и костлявая фигура старой ведьмы едва ли казалась способной на подобное. Когда она останавливалась, из нижней части хитроумного устройства выдвигались ходули, и Маджо, распустив ремни, принималась за работу.

После заката моя мать и другие дамы в надушенных париках и с накрашенными губами собирались в беседке, словно птицы у фонтана, щебеча от удовольствия и с замиранием сердца прислушиваясь, не раздастся ли многозначительный скрип тележки Маджо. Меня приносили в паланкине, на розовых подушках, а мои стянутые бинтами ноги были приподняты так, чтобы к ним не приливала кровь.

Вскоре раздавалась тихая песня гальки, хрустящей под ногами, и магии, привычной как кулинария. Женщины толпились вокруг Маджо, совали монеты в её пальцы, похожие на веточки орешника; и хватали амулеты, талисманы, полоски бумаги, которые надо было спрятать под подушкой; напитки, которые надо было залпом выпить в следующее новолуние.

Каким-то образом сквозь громкий шелест одежд и жадные руки Маджо заметила меня своим чёрным глазом. Он у неё был единственный – другой она потеряла во время своих путешествий. Одни говорили, что в схватке с тигром, другие – в битве с чародеем; а кое-кто утверждал, что выцарапал его собственноручно, наказав гадалку за неправильное заклинание. Этот взгляд был как рука, схватившая меня; губы Маджо, на которых виднелись ниточки слюны, разошлись в самодовольной ухмылке.

– Как зовут твою дочь? – хрипло спросила она у моей матери, безошибочно определив её среди напудренных дам.

– Моё дитя зовут Томомо, – ответила мать дрогнувшим голосом.

Маджо дважды щёлкнула языком и, вытащив из складок юбки жёлтый кисет, протянула его ей.

– Отдай девочку мне, и я дам тебе кисет – держи его всегда при себе, и в нём будет появляться золотая монета каждый раз, когда споёт петух.

Все женщины затаили дыхание, словно рыбаки, поймавшие на крючок жирного лосося, а потом стали завистливо шептаться – кому нужна бесполезная дочь, если речь идёт о золоте?

Взгляд моей матери воровато метнулся от меня к старой ведьме. Наконец, она согласилась и, схватив желтый кисет, поспешила во внутренние покои с остальными дамами, захваченными новым чудом. Мать поцеловала меня напоследок в щёку и впопыхах попросила быть осторожнее. Спустя мгновение мы с Маджо остались во внутреннем дворе одни, не считая восхитительной тележки.

Она ничего мне не сказала, но вытащила большой медный котелок и наполнила его водой из такого большого кувшина, что я едва поверила в возможность спрятать его в складках юбки. Когда рябь на поверхности воды улеглась и луна засияла в котелке, как картофелина в супе, Маджо знаком велела мне посмотреться в него.

Я увидела моё истинное лицо – тонкую заострённую мордочку, влажный чёрный нос и уши, с любопытством подрагивавшие на ночном ветру. Наверное, мне стоило испугаться – моя шерсть была такой красной, а зубы сияли так ярко. Но, по правде говоря, я испытала облегчение – вот что мать видела на дне моих глаз. Я не была проклята – просто оказалась монстром.

– Вот так-то, Томомо, моя девочка, – Маджо похлопала меня по спине, и это до странности походило на поздравление.

– Откуда вы узнали? – спросила я.

– Мы узнаём себе подобных по запаху, чуем этот аромат шерсти под кожей, как сахар, растворённый в чае.

Она заглянула мне через плечо, и её лицо появилось в воде рядом с моим – морщинистая морда с проплешинами, без одного глаза, с покрытой шрамами нижней губой и отвисшими, будто седельные сумки, щеками. Мы обе ухмыльнулись, и наши отражения оскалили зубы: её были желтыми и затупившимися, мои – белыми и острыми.

– Теперь ты принадлежишь мне, малютка-лиса. Если бы я узнала о тебе раньше, украла бы и нашла подходящее логово в горах. Теперь всё сложнее. Ты слишком взрослая, чтобы присоединиться к своим кузенам и кузинам. Хотя на самом-то деле это неважно – если будешь хорошо учиться, найдёшь себе место в мире, как нашла я. Однако не забывай остерегаться воды – она нас выдаёт.

Маджо опрокинула котелок на гальку и сунула обратно в тележку, накинула на плечи широкие кожаные лямки и водрузила миниатюрный дом на спину. Деревянные «ноги» со щелчком сложились, спрятались под полом. Гадалка понюхала ветер.

– Лиса всегда должна быть начеку и оставаться бодрой, – сурово проговорила она. – Теперь, когда ты знаешь, что ты одна из нас, оправдывать лень нечем. У меня и так тяжелый груз, ещё не хватало трижды проклятых носилок. И снимай эти нелепые штуки со своих ног!

Я с радостью содрала бинты, зубами помогая распутывать тугие узлы. И запрыгала рядом с Маджо, так светясь от радости, что моя одежда должна была вот-вот вспыхнуть.

– Куда мы пойдём? – спросила я.

– Туда, где ты сможешь многому научиться. Ты спала на простынях, мягких, словно укутанные в шелк облака, и вкушала жирную оленину. Но за пределами Дворца олени умны, и поймать их сложно, а мягкая постель слишком тяжела. Есть другая жизнь, и, в общем и целом, она по силам лучшим женщинам. Жаль, что твоей матери не доводилось спать в пещере, где вместо одеял – ворох листьев… Надеюсь, награда ей понравится. К утру все петухи в столице упадут замертво – они будут мёртвыми, как золото и нежеланные дочери.

Я вытаращила глаза, не в силах вообразить столько мёртвых петухов и то, как эта согбенная старуха передушила много птиц. Но не успела я и рта раскрыть, как она уже потрусила вперёд.

Я за ней едва поспевала. Для своего возраста Маджо была на удивление прыткой, и я начала понимать, как ей удаётся с лёгкостью путешествовать из города в город. Вскоре мы углубились в лес, где рос бамбук толщиной с женскую талию. Ещё через некоторое время я почувствовала лёгкий запах моря, и мои волосы начали тяжелеть от сырости. Когда ночь сделалась холодной и чистой, как лёд на поверхности пруда, мы достигли длинного песчаного берега, который был под ногами мягче, чем сладкие пироги. Гадалка снова заговорила. Её голос больше не казался грубым и болезненно-хриплым, он звучал высоко и чисто. Не было ничего удивительного в том, что он напоминал лай лисы, призывающей своих детёнышей.

– Вот мы и пришли.

– И куда мы пришли?

Я видела только бескрайнее море, белые буруны и изящный причал, тянувшийся над водой, как палец скелета.

Маджо закатила глаза.

– Лиса должна быть умной и самостоятельной. Ты у нас учёная, вот и разберись во всём сама. Я привела тебя сюда – моя роль сыграна. Я не книга, ты не можешь подсмотреть ответы в содержании. – Маджо повела плечами под тяжестью своего домика.

Я стояла на песке, смущённая, стараясь не выглядеть дурочкой. Она снова закатила глаза.

– Видишь причал? Больше вокруг ничегошеньки не видать. Почему бы тебе не пойти и не проверить, вдруг под ним кто-то живёт? Или мне всё делать за тебя, уподобившись твоей безмозглой матери?

Маджо расстегнула ремни на плечах и позволила деревянным ногам развернуться. Покопавшись в своей хибарке, она вытащила толстую подушку, устроилась на ней, выудила из юбок рисовый шарик и принялась с удовольствием его уплетать, свободной рукой указывая на причал и намекая мне поторопиться. Мои щёки словно обожгло ударом хлыста. Я не собиралась выглядеть избалованной девчонкой и побежала к шаткому причалу; от моих пяток во все стороны летели маленькие осколки морских раковин.

Под гнилыми досками воняло. Всё вокруг обросло водорослями, мидиями и морскими желудями; старые сети для охоты на крабов запутались в проржавевших вёдрах для сбора моллюсков. Я прижала ладонь ко рту, сдерживая позыв рвоты, – почти во всех сетях и ведрах имелись останки несчастных жертв. Я не видела ничего такого, ради чего меня могла бы послать сюда Маджо, – там и оголодавшая чайка не нашла бы ничего интересного. Но она не могла ошибиться, в этом я не сомневалась… И действительно, за обгрызенной колонной обнаружилась чья-то тёмная фигура. Я потащилась к ней, мои босые ноги хлюпали по приливным озёрцам и сырому песку. Вскоре, оказавшись по колено в солёной воде, я с шумным плеском спешила вперёд за шустрой тёмной фигурой в лунном свете.

– Подожди!

К моему изумлению, существо остановилось и повернуло ко мне гладкую голову. Это оказалась большая упитанная выдра. Она перевернулась в воде, где глубина была по пояс, и легко поплыла на спине, демонстрируя влажный золотистый живот, выделявшийся на фоне её гладкой тёмно-коричневой шкуры. Мордочка выдры выглядела вполне дружелюбной, даже доброжелательной. У неё были очень густые усы, настоящая щётка. В лапах она держала большое морское ухо, от которого успела отколоть несколько кусочков раковины, и теперь возилась с остальным, поглядывая на меня поверх неподатливой добычи.

– Что? – спросила выдра. Её голос был хриплым, как сухие водоросли, пересыпанные песком.

Я стояла, промокшая до костей и замёрзшая, не зная, что сказать. Мои пальцы утопали в липком иле. Эта грязь вынудила меня вспомнить о бинтах с некоторой тоской. Под причалом, среди колышущейся воды, я чувствовала себя ребёнком, пытающимся рассказать стихотворение, которое даже не пробовал выучить.

– Меня послала Маджо. – Я пожала плечами, стараясь вести себя так, будто каждый день беседую с выдрами. – Ну вроде того. Я поняла, что она меня сюда послала: сказала залезть под причал, хотя тут очень грязно, и мне кажется, много разных существ умерло.

– Несомненно, – сказала выдра и, наконец-то расколов раковину, вытащила из её мерцающих недр большой кусок плоти моллюска. – И каждое было вкуснее предыдущего.

Она довольно долго с усердием жевала жесткое мясо, прежде чем заговорить опять.

– Что ж, если Маджо послала тебя, полагаю, придётся справиться с помощью неряшливой тощей лисички, верно? Бывало и похуже. Я Ракко, Король выдр. Если ты не принесла мне креветку или каких-нибудь моллюсков в качестве подношения, останешься должна, так и запишем.

– Ох, – сказала я, пытаясь изобразить поклон в солёной воде. – Не знала, что вы Король. Я бы точно что-то принесла.

– Вообще-то, – сказал он и, прошлёпав мимо меня к одному из ржавых вёдер, выудил оттуда что-то мерзкое и зелёное, от нетерпения чуть не перевернув танцующий на волнах сосуд, – я Король в большей степени потому, что сам себя таковым назвал, и никто не стал возражать. Но этот причал ничуть не хуже любого тронного зала, здесь в каждой клетке и кастрюле сокровища. Вот откуда берутся короли, моя пушистохвостая девочка, – они выбирают место, вбивают в землю кол, называют себя Королями и ждут, не разозлится ли кто-нибудь из-за этого. Пока никто не разозлился, а это значит, что выдрами правлю я.

– Понимаю. – Я кивнула и подумала, не так ли сделался королём тот, кто первым стал управлять моей страной. – Я не очень поняла, чего от меня хочет Маджо…

– А что у лис получается лучше всего? Она хочет, чтобы ты кое-что для меня украла. Это будет нелегко. Надеюсь, ты годишься для такого дела – она иногда посылает ко мне девочек, но обычно они слишком хрупки для воровства.

Я чуть покраснела, думая о своих маленьких ступнях, скрытых под водой.

– Что я должна раздобыть?

Ракко отвлёкся от вёдер и затих, его мохнатая мордочка вдруг приобрела печальное выражение, а вода закапала с длинных усов, как дождь со стеблей пшеницы. Он потёр свои круглые коричневые глаза, будто не спал с той поры, когда море было лужей и сухую землю освещала луна.

– Это не для меня, – со вздохом признался он. – Совсем не для меня, но мне нужно, чтобы ты украла Звезду.

Сказка о Гагаре, Выдре и Звезде

Лучше всего я помню всплеск.

Мы ныряли с Секкой, Королевой гагар. Она научила меня, как стать венценосной особой. Но если я всего лишь Король-под-причалом и маленькие негодницы не приносят мне даже ёжика в качестве дани, то Секка один раз сказала, что она королева, и остальные гагары сразу увидели, какая у неё чёрная голова, размашистые крылья – бедная Секка появилась на свет более крупной, чем полагается гагарам, и настрадалась из-за этого, когда была птенчиком, – какое у неё белое брюшко, до чего пронзительно она кричит, и тотчас согласились с тем, что она должна сделаться королевой прямо сейчас. Увы и ах, ей пришлось убедиться в том, что это один из худших способов стать правителем, так как обычно к условиям сделки нужно добавить обязанности, а не только великое множество вёдер с вкусной подгнившей рыбой. Её гнездо самое большое и мастерски сделанное из всех гнёзд морских птиц, но приходится навещать всех наседок во время брачной поры. Секка старается, но гагары не очень быстро летают, поэтому редко удается побывать у всех.

Когда случился всплеск, пора была не брачная. Гагары, как и выдры, любят нырять: мы выдыхаем весь воздух, делаем свои животы почти плоскими и устремляемся к глубоким холодным течениям, где парят жирные рыбы. Секка и я – лучшие ныряльщики из всех, кого ты могла бы вообразить, если бы вознамерилась понять, насколько одарёнными могут быть ныряльщики. Мы ныряли наперегонки, играли, охотились. Была ночь, и вдруг тонкий голубой луч прорезал воду, словно рыболов забросил крючок. Над нашими головами мелькнула тень проходившего мимо корабля.

Когда я пронёсся, чтобы перехватить прилипшего к глубокой скале моллюска, море озарилось светом, будто в воду целиком рухнула луна. Течения полыхнули мертвенно-белым, и я увидел на их фоне пурпурный силуэт Секки, мой собственный хвост коснулся этого потока, и глаза обожгло. Я начал яростно их тереть. Когда убрал лапы, свет потускнел, а в сине-чёрные глубины с ужасающей скоростью опускался тонущий мальчишка.

Мы нырнули за ним в едином порыве, страдая от нехватки воздуха и падая как два камня вслед за опускавшимся по спирали телом. Вспоминая об этом сейчас, я не могу взять в толк, почему мы решили, что важно поймать полумёртвого незнакомца раньше, чем он достигнет океанского дна? Тогда мы ни о чём не думали и утонули бы, зная, что это может остановить его падение. В конечном итоге Секка его поймала, схватив прядь волос своим чёрным клювом. Я сильным гребком преодолел последние несколько дюймов и схватил мальчишку за талию; мы поволокли его к поверхности, словно сеть, полную лосося. Знаешь, он был такой тяжелый, будто его заполняли серебряные гири!

Когда три наших головы показались над волнами, я затащил парня к себе на брюхо, точно раковину гребешка. Он лежал без сил, сжимая голову руками; ночь отбрасывала тени на его кожу. Наконец после долгого молчания – мы с Секкой пререкались над ним, как молодые родители, – он закашлялся, и его вырвало водой мне на шерсть. Застонав, мальчик поднял голову, продолжая сжимать её руками. Я тут же заметил две вещи: во-первых, по всей его голове бежала тонкая линия, сочившаяся чем-то вроде жидкой тьмы; во-вторых, у него было два лица в тех местах, где полагалось находиться ушам, и гладкая кожа там, где я рассчитывал увидеть глаза. Здесь кожу прорезала чёрная линия.

Мальчик держался за голову, ладонями прикрывая носы и лбы, но не влажные губы и запустив пальцы в жесткие волосы. Когда он заговорил, открылись оба рта, и два голоса зазвучали в унисон: один – высокий и тонкий, детский, другой – низкий и глубокий, мужской.

– Я живой, – прохрипел он.

– Спорный вопрос, мой милый утопленник, – прокудахтала Секка, уже успевшая попробовать чёрную жидкость с его безликого лица и объявить её ужасной. Это была не совсем кровь, но и не кровью её тоже нельзя было назвать.

– Секка, – тихонько проговорил я, – что нам делать? Отвезти его на берег?

Она распростёрла над мальчиком свои огромные чёрные крылья: белые пятна на них мерцали как звёзды.

– Маленький потеряшка, ты плавать умеешь? Может, если перестанешь держаться за свою бедную голову…

– Нет! – воскликнул мальчик, отпрянув от неё и чуть не упав в воду. Оба его лица выглядели беспомощными, когда он прижался ко мне локтями. – Нет, прости, я не могу. Не могу отпустить.

– Что с тобой случилось? – с намёком спросила Секка, тыкаясь клювом в его рёбра, словно он был птенчиком со сломанным крылом.

– Я упал, – ответил он с тяжелым вздохом.

Сказка про корабль, каноэ и плот

Я не такой, как все.

Я хотел увидеть мир. Даже после того как все ушли в холмы, землю и во тьму; после того как люди открыли внутри себя глубокие каменные колодцы забвения и все Звёзды нырнули туда, я остался. Ничего не изменилось с того момента, когда я сделал первый шаг, длинный шаг из темноты, – мне были нужны трава, соль и сырные головы, дома с черепичными крышами и пляжи с бесчисленными песчинками. Я был счастлив здесь, не хотел прятаться в кустах ежевики и притворяться, будто ничего не знаю о происходящем вокруг.

Поэтому я касался всего, до чего мог дотянуться, чтобы свет вытек из меня, чтобы истечь им в достаточной степени и уподобиться существу, которое никогда не было дырой в пустоте. Я касался мужчин, женщин и детей, спавших в кроватках из лиственницы; чашек, тарелок и сосудов с розовыми лепестками. Я касался телег с сеном и стогов, толстых тюремных дверей; травы, соли и сырных голов; домов с черепичными крышами. Я просеивал песок до тех пор, пока моя кожа не перестала светиться.

Но мои лица! Разумеется, никто не принял бы меня за человека.

Я говорю, что все мы выбираем, на что быть похожими, однако сам не мог решиться. Я смотрел на траву и соль – они были не такими, как я. Я смотрел на сырные головы, дома с черепичной крышей, бесчисленные песчинки на берегу. Ничто не подходило мне, как туфли в одной паре подходят друг другу.

Потом я увидел детей с одинаковыми лицами, которые шли по двое, – это были близнецы. Я знал, что тоже являюсь парой, хотя у меня одно тело. Я разделил своё лицо и стал Двойной Звездой. Вылив свой свет на сухую землю, чтобы войти в города людей, я не изменил свою природу. Зачем мне её менять? В этих городах всегда было много монстров, меня легко было принять за одного из них. Я назвался Итто и исчез в шумном переплетении улиц.

Я жил, ел, работал, был парой самому себе.

Я следил, как мир забывает о нашем облике, а потом собирает на наших алтарях груды цветов. И лишь качал головой…

Я жил, ел, работал. Меня считали монстром и не любили.

Прошло много времени, и мне взбрело в головы почувствовать на коже океанские брызги. Я решил построить себе корабль и купил в прибрежном городе большую партию древесины – это было красивое дерево, раньше я никогда таких не видел; с тёмно-красными и блестящими волокнами, похожими на жилы, полные крови. Я нашел место подальше от других кораблестроителей, которые смеялись, завидев уродца, взявшегося за инструменты и трудившегося над каркасом корабля с помощью молота и собственных мозолистых рук.

Вскоре корабельные плотники пришли ко мне и сказали: «Итто, эта древесина слишком красивая для такого, как ты. По правилам мы должны строить из неё корабли, но у тебя получится корыто, такое же бесформенное и уродливое, как ты сам; испортишь древесину, и всё».

Я не хотел, чтобы её забрали, но одни меня держали, а другие взяли столько красного дерева, сколько захотели. Что я мог поделать? Мы не творим чудеса, у нас нет силы десятерых. Когда наш свет заканчивается, мы становимся слабее даже корабельного плотника с морщинистым лицом и солёными руками.

Когда они ушли, я поглядел на то, что осталось, и сказал себе: «Ладно! Я не могу построить корабль, но построю каноэ».

Вскоре плотники пришли опять и сказали: «Итто, эта древесина слишком красивая для такого, как ты. По правилам мы должны строить из неё корабли, а у тебя получится перекошенное каноэ, такое же бесформенное и уродливое, как ты сам; испортишь древесину, и всё».

Я не хотел, чтобы её забрали, но одни меня держали, а другие взяли столько красного дерева, сколько захотели. Что я мог поделать? Растратив себя на траву и соль, я не мог остановить человека взглядом.

Когда они ушли, я посмотрел на то, что осталось, и сказал: «Ладно! Я не могу построить каноэ, но построю плот».

Древесины едва хватило даже на плот, но я крепко примотал планку к планке, колышек к колышку, щепку к щепке. Вскоре у меня был красный плот, маленький и крепкий; я его любил. Он был моей собственной вещью, которую я сотворил, как небо сотворило меня, и я дорожил им, как мог бы дорожить ребёнком.

Он нёс меня по пурпурным волнам так же уверенно, как отшельник несёт свой мешок. Я хорошо рыбачил, сидя на краю, а моя рубашка была парусом бедняка: она наполнялась ветром, а сети наполнялись рыбой. Я лежал на грубой поверхности красного дерева и вдыхал запах его волокон, запах крови и корицы, щипавший ноздри. Я говорил с плотом и, пребывая в одиночестве, думал, что он отвечает; его голос был тихим и тёмным, как небо. Я ощущал его спиной по ночам, темнота обмывала оба моих лица нежными руками.

Вернувшись в город, я положил плот на хранение, завернув в длинные отрезы промасленной ткани, – да, испачканные рыбьей чешуёй, но самые мягкие из всех, что я мог себе позволить. Поставил его у стены в самом тёмном уголке самого маленького лодочного сарая в доках. Однажды, когда я пришел за своим плотом, чтобы развернуть его и пустить на мелководье, в тёмном уголке не оказалось ничего, кроме грязных запятнанных лохмотьев и единственной сломанной планки красного дерева.

Пока я стоял там, стараясь не расплакаться, позади раздался чей-то голос. Я обернулся и увидел неряшливого тощего сына одного из корабельных плотников. Он отбросил сальные волосы со лба; его глаза, как у виноватого пса, метались между мною и тем, что осталось от плота. «Итто, – прошептал он, облизнув губы, – эта древесина слишком хороша для тебя».

Он убежал из лодочного сарая, бросив меня наедине с остатками плота.

Я унёс сломанную дощечку прочь от бесчисленных песчинок на берегу и домов с черепичными крышами, прочь от сыроделов, создававших сырные головы, покрытых травой лугов и тех мест, где солили мясо. Наконец, я достиг леса, обильного ветвями и корнями, и в его центре нашел клочок земли, где выкопал глубокую яму и похоронил в ней кусок блестящего красного дерева, как похоронил бы собственное дитя. Я горько плакал над могилой, изливая всю горечь, что собралась во мне с того момента, как я сошел с небес.

Я не знал, что делать; вернулся в город, в свою убогую, крытую гонтом лачугу. Меня поджидал тощий мальчик. Будто извиняясь, переступая с ноги на ногу и ковыряя прыщи, он предложил мне место на корабле отца. «Если хочешь выйти в море, лучше служить на чужом корабле, чем строить свой, знаешь ли», – сказал он, словно знал всё, что можно об этом знать.

Моего плота не было. Один набор планок не отличался от другого. Я отправился на борт того корабля и неделями мыл некрасивые коричневые доски да штопал толстые паруса, как мне велели, а ещё размешивал смолу в больших бочках.

Потом однажды ночью сын корабельного плотника разбил мне голову веслом.

Сказка о Гагаре, Выдре и Звезде (продолжение)

– Наверное, он хотел, чтобы отец им гордился, – простонал мальчик и тяжело опустился на мой напряженный живот. По правде говоря, спина уже начинала болеть от того, что я удерживал его над водой, но Королю надлежит быть терпеливым. – Я инстинктивно схватился руками за голову, и боль носилась внутри меня, как плот по волнам в шторм. Когда он вытащил весло, я сумел удержать себя в целости. Мальчик это видел, как и то, что я ещё говорил и шатался; как и то, что вышедшее из меня было не совсем кровью. Своими тощими руками он толкнул меня за борт, пока я ладонями стискивал голову, как разрезанный пополам персик. Оставшийся во мне свет окрасил море в белое. – Итто неуклюже повернулся, чтобы взглянуть на Секку левыми глазами. – Видите ли, если я опущу руки, точно погибну: мне страшно. Мало кому из нас приходилось умирать. Мне страшно…

Я не знал, что сказать. Мы болтались на волнах как остатки кораблекрушения; луна плыла на своей хрупкой спине.

– Куда тебя отвезти? Боюсь, мой причал тебе не понравится.

Секка хранила молчание. Её огромные чёрные глаза уставились на промокшего до нитки мальчишку.

– Ты хочешь вернуться наверх?

– Не знаю, – ответил он, и его голос сорвался в подобие всхлипа. – Я не могу вернуться, даже если захочу; выпустил весь свой свет, или почти весь, и так ослаб, что с трудом сойду с живота выдры. Мне страшно! Я не знаю, что там, наверху. Если туда отправляются мёртвые, могу ли я вернуться не умирая? Я ничего не знаю. Но это не имеет значения. Я не могу вернуться туда, как мышь не может подняться на гору.

Секка чуть встопорщила перья, сделавшись ещё больше, чем обычно.

– Тебе нужна гора?

Она повернула голову, как петух на рассвете.

Итто ответил не сразу. Я чувствовал его дыхание, лёгкое и быстрое, словно крыло, касавшееся моей шерсти.

– Возможно, – проговорил он. – Возможно, да.

Сказка про хитрый трюк (продолжение)

Ракко задумчиво провёл по животу толстыми лапами.

– И что же случилось? – нетерпеливо воскликнула я.

– Секка отнесла его на гору. Это было много лет назад, и с той поры она не может заставить его вернуться. Он не хочет возвращаться. Бедная Секка летает вокруг горы и протяжно кричит, а он не слышит. Я хочу, чтоб ты, как хорошая лисичка, вернула его, ради меня и ради неё. Укради его у него самого, приволоки его сюда, перекинь через плечо. – Король выдр нахмурился. – Ему нельзя быть одному. Я поделюсь с ним своими вёдрами и сетями. Секка будет укрывать его крыльями до конца своих дней, а прочие гнёзда пусть пропадут пропадом. Он не должен оставаться один.

– И как я доберусь до вершины горы? Я не орлица, а лиса, и даже об этом узнала совсем недавно.

Из-за одной из колонн, покрытых облезлой краской, показалась огромная птица с ясными чёрными глазами и белыми пятнами на крыльях. Мне показалось, что она была достаточно большой, чтобы нести ребёнка на спине.

– Он, знаешь ли, рассказал Секке, где похоронен плот. Если ты спустишь его с горы, она расскажет и тебе.

– Зачем мне знать, куда он засунул старый кусок дерева?

Королева гагар подплыла ко мне.

– Слишком много вопросов, – вздохнув, сказала она. Её голос был низким и печальным, мягче, чем крики гагар, которые я слышала, когда чёрно-белые птицы собирались над прудом моей матери. Я взглянула через плечо на длинную бледную полосу пляжа, тёмную фигуру Маджо и её дом-на-горбе, окруженный высокой травой. Она казалась спящей.

Не задавая больше никаких вопросов, я забралась на широкую спину Секки и обхватила руками изящную шею. Её перья пахли моллюсками-гребешками, водорослями и яичной скорлупой. Она взмыла в ночь, и я вместе с ней.

Сказка Плетельщицы сетей (продолжение)

– Есть хочешь? – вдруг спросила Сигрида, будто ей только что пришло в голову, что людям иногда полагается кушать.

– Я немного проголодалась.

Здоровячка встала и исчезла в корабельной башне. Я осталась наблюдать за последними лучами солнца и вдыхать ароматы расположенного поблизости рынка – шафран, жареное мясо, кислая вонь краски для шелка, пот, бочонки отстоявшегося масла, расплавленный металл, заливаемый в формы. Аль-а-Нур был тёплый и живой, нигде не виднелись ни снега, ни лишайники, ни лёд.

Сигрида вернулась с деревянным подносом, который без особых церемоний поставила у моих ног. На подносе было несколько коричневых квадратиков, одна полоска сушеного мяса, жестяная фляжка и апельсин.

– Галета, вяленая мышатина, ром и фрукт, чтобы зубы не распрощались с твоими челюстями. Коли станешь частью святого сестринства, только это и будешь есть первый год, так что привыкай. – На её морщинистом загорелом лице появилась кривая улыбка, словно перевернулась бледная страница в потрёпанной книге. – По мне, эта еда такая же вкусная, как вино в хрустальных бокалах и голубки с черникой. Лучшая еда на свете!

Я поела из вежливости. Галета была твёрдая, крошилась и по вкусу напоминала кровельную дранку. Мясо казалось затвердевшей полосой сплошной соли, а ром оказался горьким, как лисья желчь. Только апельсин был сладким и золотым.

– Так вы верите в Звёзды? – осторожно спросила я.

Сигрида пожала плечами – и будто по склону горы скатились валуны.

– Звёзды тут и там, веришь ты в них или нет. Я могла бы поверить в тебя или твердить каждому встречному-поперечному, что ты сплошная ложь и глупость, но это не изменило бы того, что ты сидишь здесь, примяв траву, и ешь мою еду, занимаешь место. Звёзды не действуют и не дают нам образец для подражания. Они ничему не учат. А первые сигриды искали чего-то большего. Но не будем закладывать корму́ раньше носа. Мы едва начали историю Святой Сигриды, история же Томомо близка к концу.

Сказка про хитрый трюк (продолжение)

Тело Королевы гагар подо мной было тёплым. Надо мной – ночь, холодная словно руки мертвеца, и эти руки хватали меня, их прикосновение ощущалось сквозь тонкую ночную сорочку и босые незабинтованные ноги. Я зарылась лицом в перья Секки.

– Он уже не разговаривает, – низким голосом сказала она, разрезая клювом облака. – Просто сидит на морозе и смотрит. Не думаю, что ты сможешь что-то изменить, но надеюсь на это. Он тяжелый: если придётся его нести, тебе будет трудно.

– А поначалу он много говорил?

Секка опустила тёмную голову. Её перепончатые лапы сжимались и разжимались.

– Мы много говорили, пока летели к вершине горы, о милых вещах и нежных вещах, вздыхали и шептались, рассказывали друг другу истории о тьме в начале мира, истории яиц в начале сезона. Ракко не очень хороший слушатель – тот случай, когда я учила его быть Королём, исключение, – а Итто слушал, мне не пришлось прибегать к хитрости, чтобы заставить его не перебивать меня, как одного шерстолобого дурака. Оставив мальчишку на морозной крыше мира, я стала возвращаться, когда самцы прекращали призывать самок; мы опять тихонько вздыхали и шептались, рассказывали истории о темноте и яйцах. Но спустя несколько сезонов говорила уже только я, и в нём не было ничего милого и мягкого. Теперь он сидит на камнях и держит голову руками, смотрит в темноту. Я не возвращалась с той поры, как там побывала последняя из девочек Маджо, которая сдалась всего через час.

– Я не сдамся, – прошептала я тихо и мелодично.

Не могу сказать, как много времени понадобилось, чтобы добраться до вершины горы, хотя казалось, что солнце не один раз успело пройти по небу, пока мою кожу хлестал ветер. На вершине была вечная ночь, такая же тёмная, как брюшко чёрного дрозда. Секка ссадила меня в этой бесконечной темноте на скалистой вершине. Вершина горы оказалась меньше, чем можно было бы ожидать, и для нас с Итто – а он был там, сидел, прижав колени к груди и обхватив руками два лица, – едва хватало места, чтобы сидеть рядом. Секка устроилась на скале пониже и стала ждать, когда я потерплю неудачу.

– Привет, – сказала я, не в силах подобрать лучшее слово.

Звезда ничего не ответила.

– Я пришла, чтобы забрать тебя отсюда и спустить вниз. Здесь холодно как в могиле, и Секка по тебе скучает.

Звезда ничего не сказала.

Что ж, меня предупреждали… Я потянула Итто за руки и попыталась взвалить его себе за спину – я была тощая, но он и сам не выглядел намного больше меня. Я была уверена, что смогу его поднять. Лиса носит детёнышей в зубах, верно? Однако Итто оказался намного тяжелее, чем можно было представить, как мешок железных чушек. Я его тянула, толкала, но не смогла даже сдвинуть с места.

Итто молчал.

Тогда и я замолчала. Села и посмотрела туда, куда смотрел он, – на обширный лоскут темноты, отмеченный семью звёздами, которые словно прижимались друг к другу. Это было очень скучно.

– Я знаю один трюк. Хочешь, покажу?

Звезда ничего не сказала, но глаза на правом лице чуть заметно дёрнулись в мою сторону. Я собрала пригоршню снега с серых камней на вершине и согрела его в руках, пока он не превратился в воду. Держа её в ладонях между нами, я наклонилась и показала Итто отражение – моё лисье лицо с кремовыми кисточками на ушах и умным чёрным носом.

Он тихо рассмеялся. Звук был такой, будто вода капала с высоких камней.

– Хитрый трюк, – сказала Звезда голосом, охрипшим от холода и тишины, точнее, как и рассказывала выдра, двумя голосами в унисон, высоким и низким.

– Я недавно его выучила, – призналась я. – И теперь, раз уж ты заговорил, почему бы нам не спуститься с горы?

– Ни один трюкач, даже лучший из лучших, не заставит меня это сделать. – Итто вздохнул. – Я на посту, а пост нельзя покинуть, лишь потому что пальцы посинели от холода.

– И кого ты стережешь на своём посту?

– Видишь те семь звёзд? – спросил он. Разумеется, я видела; кроме этих семи блестящих искорок, особо не на что было смотреть. – Их можно назвать моими кузинами. Или нельзя. – Он вздохнул и потёр четыре своих виска пальцами. – Я пришел сюда, потому что мне было страшно. Я боялся отпустить голову и умереть, хотя мне положено быть мёртвым. Я пришел сюда, чтобы понять: если те семь звёзд на небе – в самом деле мои кузины, умершие так давно, что я почти не помню, как они выглядели, вернулись ли они домой? Не страшна ли им смерть? Если да, и они там в безопасности, как крольчата в клетке, тогда я справился бы со своим страхом, отпустил бы голову и взмыл вверх. Это Крыша мира, отсюда можно дотронуться до черепицы. Мой путь был бы недолгим…

Итто посмотрел на мои влажные руки, которые начали покрываться коркой льда, и я поняла, что, если бы он мог, взял бы их в свои. Я приподнялась на носочки – знала, что он хотел именно этого, – и попыталась коснуться неба… У меня получилось! Мои пальцы коснулись черноты, и она была живая! Словно шкура, прикрывающая мягкую блестящую плоть ноги или живота и алмазную кость под ней. Я понятия не имела, чья это могла быть шкура, но мои заледеневшие пальцы ощутили живое тепло. И когда я коснулась её, увидела семь звёзд такими, как он должен был их увидеть. Они совсем не походили на звёзды, скорее, на семь выемок в небе, бледных, как выбеленные морем кости.

– Это могилы, – прошептал он, – просто могилы. Светят не они, а надгробия. Их там нет, небо – просто гробница, а я не могу умереть, потому что мне по-прежнему очень страшно. Куда мы уходим, если не туда? Мне так страшно и одиноко, за всю свою жизнь я любил только жалкий сломанный плот, и лишь он один любил меня.

Итто расплакался: из четырёх его глаз полились горячие слёзы, которые замерзали на щеках, не успевая упасть.

Я опустилась перед Звездой на колени и взяла его огромную, неправильной формы голову в свои ладони. Я гладила его жесткие, покрытые льдом и снегом волосы, прижимала своё лицо к его лицам. Я ничего не говорила, лишь ворковала как птица – мне казалось, что так они воркуют, – и продолжалось это очень долго. Я не знала, как заставить Итто спуститься, но предположила, что наконец поняла, как можно украсть его у него самого.

Окоченевшими пальцами я обхватила его запястья и начала разводить руки в стороны, прочь от лиц. Он замер, затем отпрянул и сдавленным голосом произнёс:

– Нет! Я не могу!

– Всё будет хорошо, – сказала я, как говорила уже много раз. – Всё будет хорошо. Ты причиняешь боль Секке, которая любит тебя, как любил плот, и скорее готова увидеть, как ты отдыхаешь под слоем лесной плодородной земли, где уже и смерти не стоит бояться, чем то, как ты сидишь в одиночестве на скале и жалеешь себя. Всё будет хорошо! Я здесь и знаю, что тебе страшно. Я тебе помогу.

Я тянула его руки в стороны, кожей ощущая прикосновение сухих губ.

– Разве я не могу остаться здесь, в холоде, навсегда? – спросил Итто неуверенным жалобным голосом, каким ребёнок умоляет дать ему конфету, а взрослый – полюбить его всем сердцем… Потом он сам же ответил на свой вопрос: – Нет, я устал, так устал! Мои руки ноют от того, что я долго удерживал себя при себе.

– Я знаю хитрый трюк, Итто, – прошептала я, – очень хитрый трюк.

Он обратил ко мне одно из своих лиц, его тёмные глаза смотрели нежно и ласково. Я поцеловала его – очень легко поцеловала каждое лицо: губы были потрескавшимися и неровными, словно старая бумага. Это был мой первый и второй поцелуй, оба со вкусом снега.

Итто обмяк и позволил мне убрать свои руки от головы. Я сложила их у него на коленях. Мгновение он был целым, а затем его голова распалась на две части, дыра в ней раскрылась, как раскрывается зрачок на ярком свету. Из него полилась чёрная жидкость, холодная и мерзкая, которая залила мои руки и платье, – тяжелое мёртвое вещество без запаха. Тело Звезды рухнуло на меня, и в конце концов, когда я вымокла в её крови, которая была не совсем кровью, из самой сути выкатились две серебряные капельки и упали на мою ладонь, будто слёзы. Я сжала их в кулаке.

Секка отвернулась, увидев моё испачканное чёрным платье. Она издала долгий низкий крик – странный крик гагары, заставляющий плакать луну. Секка снова посадила меня к себе на спину, и, хотя она пела свою погребальную песнь каждому облаку, что попадалось нам на пути все дни и ночи, пока мы спускались с черепичной Крыши мира, где-то в самых нижних нотах этой песни прятался тихий и мелодичный намёк на радость, облегчение.

Наверное, я всё сделала правильно, потому что Секка сказала мне, где погребён плот, прямо перед приземлением около спящей Маджо, чей переносной домик поскрипывал в такт её храпу. Она резко проснулась и, увидев моё вымокшее и прилипшее к ногам платье, кивнула, будто именно этого и ждала. А Секка покинула нас, вперевалку направившись по песчаному берегу к длинному одинокому причалу.

Я не отправилась в лес ни наутро, ни через день – осталась с Маджо и почти забыла про дощечку, похороненную в земле. Я взрослела медленно, на все мои вопросы гадалка лишь пожимала плечами и говорила, что каждому существу отведён свой срок. Я многому научилась, хотя магию так и не освоила. Сотворить какой-нибудь амулет мне было не проще, чем лошади связать для себя потник. Мои таланты включали охоту, погоню и убийства. Этому Маджо учила меня с удовольствием, и моё мастерство росло. Во мне слишком много лисьего, говорила она с печалью, когда мы сидели у бесчисленных ночных костров. Я справлялась только с лисьей магией – той, что позволяла следовать за жертвой, оставаясь невидимой в тени, и хватать её на лету. На самом деле есть много разных видов магии; та, которую освоила она – магия должным образом измельчённых трав и амулетов, созданных в правильную фазу луны, – относилась к человечьей половине, а не к животной. Разве лисьи лапы могут связать оберег из семи узлов? Им доступна лишь магия горячей крови и быстрой шерсти, но они так сильны, что не нуждаются в мешочках трав для усиления. Лисы не очень-то любят возиться с инструментами.

– Можно не сомневаться, – хихикала Маджо, – что человечья женщина из тебя получилась бы тупая и скучная. Лиса бережет тебя от превращения в полную идиотку.

Было ясно, что Маджо – не хранительница моей судьбы. Я хотела, чтобы она была ею, хотела стать хорошей ведьмой и носить её тележку по серебряным полям и хлюпающим болотам, в свете раннего утра. Но увы – настойка или припарка для рассечённого уха были всем, что мне удавалось сотворить. В её глазах я видела правду: вскоре нам предстояло расстаться. Она должна была найти лучшую ученицу, я – жизнь, в которой не было ни телег, ни женщин, отчаянно выпрашивающих приворотное зелье.

В день, когда наши пути разошлись, Маджо выказала не больше чувств, чем в день встречи; она была смущена, горда собой и что-то замыслила. Взяла меня на прогулку, как случалось нередко. Солнце припекало мою спину, точно она была яблоком в печи. Вскоре мы достигли края леса, того самого, где – я передала гадалке рассказ Секки – была похоронена дощечка. Я забыла про это, как лето забывает про снег.

Маджо ухмыльнулась:

– Ты всегда была рассеянной девочкой. Попытайся это исправить.

Она постучала по моему правому кулаку полусогнутым пальцем, и я раскрыла ладонь – на ней лежали две капли серебряного света, блестящие как слёзы, давным-давно впитавшиеся в мою кожу и исчезнувшие. Я посмотрела на неё, изумление на моём лице было отчётливым, как татуировка. Маджо схватила мою кисть в свои иссушенные лапы и перевернула ладонь так, что слёзы упали на землю, а затем обняла меня – я поняла, что это в последний раз, как лисёнок понимает, что пришло время ему самому ловить мышей, не беспокоя лисицу.

Две слезы упали на ржаво-красную землю впереди меня, как дождинки падают в водосточный желоб. Но они не впитались в почву как когда-то в мою кожу – они побежали прочь, двигаясь всё быстрее и быстрее. Я крепко прижала к себе Маджо всего на миг, и её лицо растворилось в моих слезах, будто ствол огромного дерева, а потом, просушив глаза, я погналась за ними с восторженным воплем.

Я лишь раз оглянулась на бегу – вскоре мне пришлось нестись со всех ног – и увидела, как Маджо уходит с домиком на спине, будто нелепая черепаха. На этот раз мне показалось, что её пятки серебрятся, словно волосы старой женщины.

Сдвоенный след солёных слёз быстро исчезал вдали, или, быть может, это солнце морочило мне голову. Я бежала по следу почти час, ныряя под ветви и прыгая через корни. Это была восхитительная охота! Наконец они остановились и разделились, обогнув с двух сторон необычное дерево.

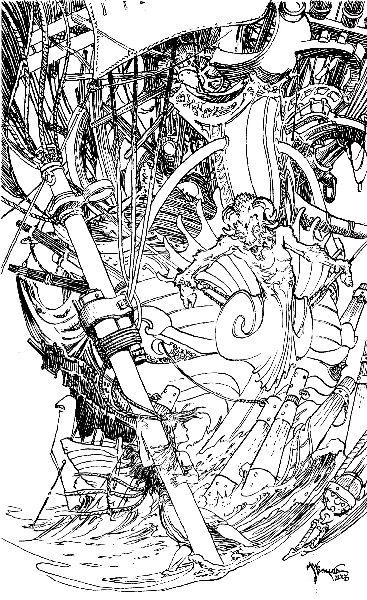

Поначалу я даже не поняла, что это дерево. Капли света Итто росли, огибая его, пока не превратились в ров глубиной по колено, наполненный водой, которая тихонько волновалась в сумерках. Над этой водой-не-водой высилось дерево, походившее на скопление корабельных обломков, из которых сложили ствол, ветви и корни, утопавшие в заполненном слезами рву. Из ствола сердито торчали бушприты; мачты и кили переплетались; тут и там виднелись рули и буны из яркой древесины, рыжей и золотой. С одной стороны дерева красовался громадный дубовый полубак, а по всей длине ствола попадались гладкие штурвалы, вращавшиеся на ветру. На ветвях имелось совсем мало тусклых зелёных листьев – взамен они были увешаны линями, такелажем и парусами, которые путались в «вороньих гнёздах» на самом верху. Ленивый бриз то надувал их, то позволял безвольно обвиснуть. Лес наполнили шелест парусов и скрип древесины. В центре ствола была носовая фигура, с которой из-за солнца и соли слезла краска: морская коза с закрученным хвостом и поросшими шерстью грудями, завитком бородки под нижней челюстью и руками, упиравшимися в помесь дерева и корабля, а также с большими глазами, чей взгляд был обращён к небу, и раскрытым ртом.

Древесина оказалась тёмно-красной и блестящей, её волокна напоминали кровеносные жилы.

Пока я стояла и таращила глаза на Древокорабль, носовая фигура медленно перевела взгляд с неба на меня – её глазные яблоки перекатывались в глазницах, словно камни на склоне горы, – и заговорила.

– Это ты? – тихо спросила она голосом, подобным шелесту листвы или парусов.

– Нет, – сказала я. – Думаю, нет.

– Ох. – Носовая фигура тяжко вздохнула. – Опять. Я уже привыкла. Когда я была ростком, считала, что он может прийти в любой день. А теперь… – Она осеклась и от изумления затрепетала всеми тимберсами: – Это что, морская вода?! Настоящая? Из порта, полного пьяниц, воров и сыновей корабельных плотников? Набранная у причала, где видимо-невидимо краболовов с сетями, похожими на браслеты великана? Это и впрямь она?

– Нет, – ответила я. – Это всё, что осталось после смерти Звезды: кровь-не-кровь, свет-не-свет, вода-не-вода.

Лицо носовой фигуры обмякло, насколько вообще может обмякнуть дерево, и по её щекам полился древесный сок. Она заговорила, обращаясь ко рву, огибавшему Древокорабль:

– Итто? Итто? Видишь, какой большой и высокой я стала? Настоящий корабль, а не дурацкий сломанный плот. Ты ведь гордишься мною?

Я решила, что сделала всё, что должна была сделать, и никто из знавших Звезду не смог бы просить меня о большем. Повернулась, чтобы уйти, оставив Древокорабль наедине со слезами.

– О, подожди, прошу тебя!

Носовая фигура потянулась ко мне, словно вот-вот должна была оторваться от дерева и упасть в мои руки. Но Древокорабль двинулся следом за нею, и скрип сделался громче, сопровождаемый скрежетом ржавых блоков бегучего такелажа. Я забралась на выдававшийся из земли киль-корень.

– Я тут.

Она зарделась – красный цвет древесины сделался ещё гуще и кровавее.

– Спасибо тебе за воду, – сказала она. – Мне бы хотелось тебя отблагодарить, хотя ты никогда не вела меня по тёмному морю… Я бы сделала это для него, но могу сделать и для тебя – подарить плод, как это делают другие деревья.

Я растерялась.

– И какие у тебя плоды, Корабль?

Она улыбнулась; её яркие щёки ещё дрожали от еле сдерживаемых слёз.

– Это мой тебе подарок: лучший из снов, что приснились одинокому плоту; всё, чем я желала стать, когда спала, завёрнутая в промасленную кожу.

Древокорабль будто увеличился в размерах, и от его стонов затрясся весь лес. Паруса переплелись друг с другом, снасти связались в узлы внахлёст и беседочные узлы, кили и носы загрохотали в унисон, точно ветви, стучащие в окно. Носовая фигура расхохоталась, её смех становился громче и выше, пока мне не пришлось зажать уши руками, чтобы не оглохнуть. Скрип и треск стоял такой, будто в лесу начался шторм, и всё это время ров из слёз продолжал делаться шире и глубже, пока я не оказалась в воде по самый подбородок и не начала беспомощно барахтаться. Дерево стало таким большим, что я больше опасалась угодить в его нутро, чем утонуть.

Но ни того ни другого не произошло. На верхушке Древокорабля появилось нечто и обрело форму. Нос, мачта, кливер, затем корпус и киль. Блистающий штурвал развернулся, как цветок подсолнуха. Настоящий корабль рухнул с ветвей, будто падающее яблоко, и вольготно разместился на водах быстротечного потока слёз. Носовая фигура угомонилась и, протянув огромное копыто, выудила меня из реки, становившейся всё глубже, ухватив за загривок.

– Не разбей её слишком быстро, – сказала носовая фигура обеспокоенно и опустила меня прямо рядом со штурвалом.

Когда мои ноги коснулись досок новорожденной палубы, я почувствовала себя дома. Я точно знала, какую снасть надо подтянуть, какой парус убрать; изящная шхуна была мне знакома как собственные руки и ноги. Этот корабль был мой, мы казались с ним одной плотью, словно я его родила.

И река слёз, чьего дна теперь не достигал киль корабля-плода, тихонько уносила нас прочь от дерева, которое раньше было плотом. Она всё текла и текла сквозь лес в полной тишине, если не считать мягкого шелеста за бортом, где волны касались корпуса так же мягко, как ребёнок целует щёку матери.

Медленно, очень-очень медленно мы вышли из леса, пересекли поля спелой пшеницы, луга, соляные пустоши и хижины сыроделов, дома с черепичными крышами и песчаный пляж; оставили позади одинокий длинный причал и ушли в открытое море.

Сказка о Святой Сигриде (продолжение)

Томомо облизнула губы, её лисье отражение провело розовым язычком по морде.

– Так на свет появилась «Непорочность». Я назвала её в память о том, что давным-давно утратила, и мы вместе бороздим океан. Кто бы мог подумать, что лиса сумеет стать настоящим моряком? Освоившись, я повела корабль в ближайший порт и набрала команду. Поначалу я не искала женщин или монстров. Но мужчины не хотели служить под началом капитанши, а женщины без наших… особенностей сидели по домам, как светляки в стеклянных банках, и по понятным причинам ничего не смыслили в морском деле. Потому «Непорочность», и без того странная, сделалась ещё страннее и прекраснее. Мы счастливы, свободны, и ты можешь стать такой же.

Сигрида кивнула, её глаза засияли от радости, точно маяки на высоких холмах. Она и не мечтала, что её жизнь может наполниться чем-то ещё, кроме коричной пыли и учётных книг отца. В тот момент её сердце принадлежало черноволосой Томомо, и не было вещи, которую она отказалась бы сделать, попроси об этом капитанша.

Это не являлось секретом для Томми: ей был хорошо знаком свет в глазах Сигриды, она знала эту готовность в любой момент сорваться с места. Многие девушки пали жертвами тех же чар, и Томомо уже не в первый раз подумала, что магия охоты не ограничивается погоней за мышами в поле, влажном после дождя.

– Поскольку ты дочь барж и ничего не знаешь о парусниках, тебе придётся послужить иначе – до тех пор пока ты всему не научишься. Ступай вниз и найди сатирицу с зелёными кольцами на пальцах – она представит тебя нашим пассажирам, а ты позаботишься о них сегодня вечером.

– Да, Томомо… то есть Томми!

Сигрида впервые в жизни улыбнулась – это была широкая улыбка, которая начинается где-то в животе и светится собственным мерцающим светом. Она повернулась, инстинктивно определила дверь, ведущую в недра алого корабля, и позволила этой двери с весёлым стуком захлопнуться за собой.