В Саду

Девочка проследила за тем, как мальчик исчез во Дворце, будто жужжащая пчела в пасти аллигатора. Она шла за ним, пока могла, желая продлить – хотя бы на миг! – время без одиночества, холода и молчания. Когда мальчик скрылся в тёмном здании со множеством башен, куда ей вход был заказан, девочка вышла на площадь, предназначенную для Динарзад и её супруга; шаги её маленьких ножек были легки. Леса возвели до половины, каштаны нагнули вперёд и в стороны, их обнажённые ветви-руки сплели друг с другом и украсили золотом, чтобы получился навес, достаточный, чтобы защитить прикрытую фатой голову Динарзад от взгляда небес. Девочка сомневалась, что небеса смогут что-то разглядеть сквозь столько ветвей и слоёв шелка. Солнце ещё не взошло, но или она и мальчик стали более опытными участниками этой маленькой игры, или Динарзад отчасти утратила бдительность. Девочка была уверена, что её друг в безопасности в своей тёплой постели, под одеялами из шерсти и лисьего меха. Возможно, туман намочил ему волосы надо лбом, а возможно, и нет.

По Саду бродили павлины; их зелёно-фиолетовые хвосты волочились по клумбам, а синие головы выглядывали из зарослей фруктовых кустов, усеянных поздними плодами. Девочка и павлины всегда сторонились друг друга: птицы не умели петь, она – напускать внушительность. Павлины не совсем дикие, а она была не совсем ручной. Однако особенный день стоил того, чтобы заключить мир, поэтому девочка, напрягая связки, издала писклявый крик павы. Кобальтовая птица выбралась из колючих зарослей и, клюнув её пальцы разок-другой, сунула голову ей в руки. Девочка тосковала по озеру, но ещё больше – по птицам, неприрученным гусям, опускавшимся в Сад за цветами и блестящими насекомыми и улетавшим с приходом зимы. Длинные изумрудные перья легко касались её щеки, когда павлин поворачивал голову туда-сюда, и она рассмеялась – смех был низким и резким, словно вечерний крик совы.

– Кто-нибудь смеет не делать то, что ты велишь? – раздался голос позади.

Из каштановой часовни вышел мальчик. Павлин испугался, зашипел на него и удалился, пыхтя и подняв хвост в знак сильного раздражения.

– Многие: садовники, сёстры, султаны.

– Что ж, тебе осталось лишь выучить их призывные крики. Уверен, в конце концов ты справишься и с этим.

Девочка криво усмехнулась:

– Ты должен быть в постели. У нас опять будут неприятности из-за тебя.

– Сегодня организовали банкет для новой семьи моей сестры: матери её жениха, отца и тридцати семи братьев и сестёр. Только представь себе! Я даже не пытался сосчитать кузенов и кузин. – Мальчик издал короткий резкий смешок, словно дёрнул тетиву лука. – Они забили жирафа! Я ни одного ещё не видел, но через задние ворота внесли пятнистого зверя, чтобы на пиру всем хватило шеи. Думаешь, шея вкусная? Я постараюсь принести тебе кусочек, если хочешь. Честное слово, никто не заметит, если я опять сбегу… Они уже привыкли, а она вряд ли посмеет устроить истерику перед новой роднёй. Все будут танцевать и пировать, пока не устанут ноги или языки – одно из двух.

Девочка снова начала ходить из стороны в сторону, вытирая о юбку руки, хранившие тепло павлина.

– Ты не хочешь рассказать мне историю днём? – робко спросил мальчик. – Странно даже спрашивать об этом и говорить на рассвете, а не на закате, верно?

– Кто-нибудь смеет не делать то, что ты велишь? – лукаво спросила девочка.

Он покраснел и пробормотал, не глядя ей в глаза:

– Ты знаешь мой призывный клич. Я твоего не знаю.

Сквозь облака, как сквозь марлю, просочился зыбкий солнечный свет, не особо отличавшийся от лунного, окунул деревья во влажное свечение и отразился от длинного прямого носа девочки. Её руки сделались холодными – по утрам тропинки в Саду были сырыми и знобкими. Она потянула мальчика в сторону от новорождённых теней, отбрасываемых каштановой часовней, в колючие заросли ежевики, с которых опали цветы. Это место напоминало место их первой встречи, с той разницей, что здесь ветви были голыми и коричневыми и с шипов над головами капала роса. Мальчик привычно уселся и потянулся к её рукам, чтобы согреть их, как сделал бы с кем-то из своих младших братьев или сестёр. Она позволила ему растирать себе пальцы, пока они не сделались красными, горячими и не началось покалывание, а потом продолжила свой рассказ:

– «Мне казалось очевидным, что нельзя вырастить розу, которая не будет знать в глубине ствола и корней, что такое увядание и смерть, – сказал паромщик. – Но я решил, что можно заставить её вечно цвести…»

Сказка Паромщика

(продолжение)

Есть горы, которых не увидят бедные существа, прикованные к земле. Облака свешиваются с них точно молитвенные знамёна, укрывают их и прячут. Мы бы тоже ничего не видели, если бы небеса не являлись для нас дорогой, и мы не замечали, что дорога частенько идёт мимо того, что легко назвать вершиной, пиком, горой. В эти тайные края я и полетел, раскинув на лунном ветру крылья так широко, как только мог. Их кончики замёрзли, а тени на снегу были беспокойными и бледными. С моей груди свешивался длинный кожаный ремень с привязанным к нему мешком, полным того, что на крыше мира считалось деньгами. Я был так близко к небу, что чувствовал его пот. И если бы Луна, наша бедная мать, осаждаемая ветрами, не отдыхала в своём угольно-чёрном ядре, я бы смог – смог бы? – коснуться её, пока она вращалась.

В конце концов я добрался до вершины, за которой заканчивалась дорога. Это не значит, что не существует утёсов повыше, но то была вершина для Сянь, как скалы, оставшиеся далеко внизу, были вершинами для людей. Возможно, другие существа смеются над моими вершинами, называют их долинами и отдыхают там перед подъёмом. Я не знаю: мне не суждено это узнать. Я взлетел так высоко, как смог, и мои крылья горели от усталости. Я шел по сугробам, окруженным острыми камнями и уступами, похожими на шипы короны. Горные пики могут принимать самые разные формы. Передо мной раскинулся круг земли, обрамлённый гранитными зубцами и прорезанный множеством замёрзших рек и прудов, в которых плескалась вода, когда это плоскогорье было ниже, – в те древние времена, когда седая древность ещё не успела поседеть.

По берегам старых застывших рек стояли маленькие домики из стекла или льда или того и другого сразу. Я предположил, что когда-то они были сделаны из стекла, но разбились на суровых ветрах и вновь замёрзли так быстро, что этого никто не заметил. Возможно, это случалось так часто, что теперь от них остались лишь осколки, которые удерживал от распада изумлённый лёд, чья хватка крепка. К домам я и направился, переставляя ноги в снегоступах из лозы и собственных перьев. Достигнув центра города, я уселся на снег и стал ждать; мои крылья подёргивались, рисуя на белых сугробах быстрые, весёлые узоры. Я был готов ждать долго, но не прошло и недели, как разбитая дверь одного из домов приоткрылась, и из него, волоча ноги, вышло маленькое зелёное существо.

Я пришел в Королевство капп ; одно из этих скрытных и упрямых созданий стояло передо мной, смущённо переминаясь с ноги на ногу. Оно напоминало черепаху, стоящую на задних лапах, и, даже выпрямившись в полный рост, было лишь самую малость выше моих колен. Его панцирь был зелёным, как девичьи глаза, сухие гибкие лапы словно поросли мхом. Кисти и ступни, имевшие несущественные различия, были большими и перепончатыми, как у утки, но запястья и щиколотки оказались толстыми, мускулистыми. Во рту, напоминавшем клюв, виднелось несколько желтых зубов. Коричневые волосы были выстрижены наподобие монашеской тонзуры. Они падали прямыми обледенелыми прядями на лоб, а на макушке виднелась лысина без кожи – в черепе была глубокая яма, заполненная неподвижной синей водой, которая из-за снега и ветра полностью замёрзла и теперь поблёскивала серебром, пребывая в безопасности в костях своей обладательницы.

– Я Ёй-рождённая-вечером, – сказала она скрипучим голосом, похожим на звук прикосновения ступни ко дну озера.

– А я Идиллия, рождённый, по всей видимости, ночью. Я пришел, чтобы просить у тебя сокровище, и кое-что принёс на обмен.

Я раскрыл свой тяжёлый старый мешок и вытащил горсть зелёных плодов, длинных и блестящих. Ёй обнюхала их, и её чёрные глаза широко распахнулись.

– Огурцы, – прошептала она.

– Ты очень мудра, Ёй-рождённая-вечером. Я отобрал для тебя огурцы по всему миру – для салатов и засолки; жёлтые, зелёные и белые, как ночная сорочка призрака, – для сандвичей, и ещё жесткие, грубые сорта, которые можно кипятить и готовить рагу. Корнишоны размером с твой большой палец и редкие гибриды, мелкие, как бобы. Есть даже южная разновидность, у которой цветки красные, будто сердце, а мякоть розово-оранжевая.

У каппы увлажнился рот, хотя слюна тотчас замёрзла в уголках губ.

– И на что ты хочешь их обменять? – спросила она.

– На розу, которая будет жить вечно, чьи цветы никогда не потускнеют, не завянут и не опадут.

– Где же ты, Идиллия-предположительно-рождённый-ночью, увидел тут розы?

– Разве каппы не великие садовники? Разве вы не заслужили свою репутацию? Несомненно, в ваших разбитых домах есть много чудес, или вы лучшие в мире обманщики.

Черепашка вздохнула.

– Не исключено, что мы ещё обладаем тем, что тебе нужно, – розой-рождённой-в-ящерице. Но в это время, когда всё застыло от мороза, мы редко расстаёмся с привоями , которые стоили нам больших усилий. Даже огурцы – драгоценные, вкусные огурцы – растут здесь с трудом. Но мы сами сделали свой выбор.

Сказка о Наставлении Ящерицы

Я не была ничьей любимой дочерью. Знаю, что в сказках, которые рассказывают у подножия горы, и в историях, что звучат у очагов, как биение горящих сердец, всегда случается так, что сына короля или лучшего ученика торговца похитители уносят в какое-нибудь чёрное королевство, или он сам отправляется в путь, чтобы разыскать жену либо большой слиток золота. Но я была никем и родилась вечером. Вода была фиолетовой, как небо, и я вылупилась в гнезде из незрелых ягод и ежевичных лоз; побежала к воде вместе с братьями и сёстрами, молясь, чтобы пустельга, скопа или аллигатор не лишили нас едва начавшейся жизни. Многие так и не почувствовали воду на перепонках…

Мы, каппы, барахтаемся в своих прудах и реках. Нас тянет к воде, туда, где глубже и есть ил. Вода в наших черепах зовёт воду из мира. Мы любим наши пруды, то, как в их совершенных зеркалах отражаются звёзды-рождённые-в-воде и облака-рождённые-в-камышах. А если ужасное, капризное, злое существо, рождённое в доме, наступает на эту совершенную воду, расплескивает её и копошится в грязи, нас точно не стоит винить за то, что мы больно кусаемся.

Пруд моего рождения был маленьким, зеленовато-коричневым. По его берегам рос тростник, редкий будто волосы вокруг лысой макушки, и три степенные лилии держались близко друг к другу, кутаясь в жёлтые лепестки, как в шерстяные шали. Не большое озеро или бурливая река, что пробивает себе путь сквозь вековую толщу скал, а просто круг воды во тьме леса, не глубокий и не широкий. Но он был моим, и ни одна пустельга не схватила меня, прежде чем я окунулась в его вечернюю слякоть с благодарностью, и я любила его. Я возилась на мелководье, выдирая сорняки. Если приближался фермер, чтобы набрать в ведро воды, я оскаливала зубы и сощуривала чёрные глаза так, что они превращались в щели. Если приходила дочь мельника, чтобы окунуться, я дёргала её за волосы тонкими пальцами и кусала за то место, где спина соединяется с бёдрами, и вскоре она с воплями убегала домой.

Так мы и жили, рождённые-вечером и рождённые-утром, каждая в своём водоёме. Их соединяли друг с другом дожди, что шли над прудами, ручьями и реками. И мы сохраняли воду в наших черепах неподвижной, спокойной, ибо мы не любим её терять. Потому что иначе, расплескавшись, мы замираем, спим и слепнем, пока уровень воды не поднимется. Разные чудовищные создания с сухими головами быстро поняли, в чём дело, и придумали себе развлечение – кланяться нам. Мы ведь неизменно вежливы, хорошие манеры – наша провинциальная забава и родной язык! Мы кусаемся, если кто-то заваливается к нам домой без спроса, но разве можем не ответить на поклон? Мы вынуждены кланяться, и, видимо, тогда они очень веселятся, глядя, как мы спотыкаемся и падаем, словно пьяные черепахи.

Я обучила три свои лилии плодоносить. Мы очень хороши в том, что касается обучения мира правилам изгибания и поклонов, – другие узнают от нас такое, до чего сами никогда не додумались бы. Я показала лилиям персики в качестве образца и путём терпеливых наставлений получила от них сладкие ягодки, хотя они действовали с неохотой, как пожилые дамы, которым предложили попробовать что-то новое. Ягоды-лилий-рождённые-в-полдень на вкус были как бумага, затвердевший мёд и пыль. А благодаря успеху с лилиями мне разрешили последовать за капающими струями из пруда в пруд и присоединиться к прививальщикам и скрещивателям Большого Каппы, которые проводят свои дни размышляя о бесконечных наставлениях, которые нам ещё предстоит совершить, и записывая уже законченные в каталоги знаний. Сводчатые потолки Большого Каппы увиты листвой и лозами. Если, набрасывая теоретическое тыквенное дерево и его симбиотического служителя на полях трактата о непритязательной яблоне – сохраняя при этом прямую осанку и воду в голове, – черепаха проголодается, ей достаточно лишь протянуть руку и сорвать сладкий сочный огурец с оконной рамы, и её брюхо насытится.

Я вошла под те зелёные своды с корзиной лилиевых ягод, взволнованная как ребёнок в первый школьный день. Мне дали стол у окна, заросшего цветущими огуречными побегами, сквозь которые я видела долину снаружи, где цвели опытные образцы.

Я провела там три года и добилась скромных успехов, выведя синецветный лайм, улун-дыню и лимонную макаку, после чего меня отправили в поля вместе с Ядзо-рождённой-на-дне-зимы. Мы должны были вернуться через год и показать свой вариант обычной скромной розы. Ядзо была на год старше меня, но считалась трагической ошибкой. Её первое наставление – гранатовый муравей – выглядело многообещающим, но после своего прибытия она занималась только каталогами. Потому её наказали, выделив в напарники черепаху-новичка, а мне, запряжённой в одну упряжку с загадочным гением, не желавшим работать, осторожно намекнули, что надо трудиться усерднее. От совместных открытий – анчара-рождённого-у-воды и иксоры-рождённой-пламенеющей – нас отделяли десятилетия, а от розы-рождённой-в-ящерице – год или около того.

Ядзо была хорошенькой. Её лицо имело необычный желтовато-зелёный цвет, тонзура выглядела блестящей и чёрной, волосы – растрёпанными, а глаза казались уставшими. В перепонках между её пальцами виднелись дырочки – маленькие точно булавочные уколы. Но я их разглядела. Когда мы вышли из дверей Большого Каппы, вместе со своим мешком я взвалила на себя и её мешок, чтобы ей было полегче. Я уже говорила, что мы неизменно вежливы…

– Ёй-рождённая-вечером, – сказала она, после того как мы некоторое время шли через поля, следуя изгибам реки, протекавшей через центральный зал Большого Каппы и снова выходившей в мир, – как ты считаешь, после того как наша вода выливается, и мы заполняемся вновь, как чаша, которую опустошают утром и наполняют вечером, мы те же самые каппы и милые черепахи, что прежде?

– Не знаю, Ядзо-рождённая-на-дне-зимы, – сказала я, запинаясь. – Я об этом не думала.

– Я выливаю свою воду раз в месяц, с той поры, как вошла в огуречные сокровищницы, – проговорила она негромко и задумчиво, окинув взглядом тёплую воду и парящих над зарослями молочая подёнок.

– Что? – в ужасе воскликнула я. – Зачем ты сотворила подобное с собой? Это ужасно, недопустимо!

– Возможно, это моё наставление самой себе, – только и сказала она.

Дальше мы шли в упрямой тишине, которую не удавалось прогнать. Я снова посмотрела на дырочки в её перепонках, растрёпанные волосы, необычную кожу. И поняла, почему другие каппы не любили Ядзо: она была неопрятной, странной и, возможно, безумной. Но всё-таки я прислушивалась к тому, что она говорила.

А говорила она, что нам следует отправиться в Королевство стеклянных дождей, отдалённый степной край, чьи жители открыли новый способ выискивания ответов на вопросы. В поисках ответов мы направили свои панцири к травяным равнинам, и я каждую ночь благодарила Звёзды за то, что наше путешествие не продлится месяц и мне не придётся быть свидетельницей того, как Ядзо станет калечить себя.

В Королевстве стеклянных дождей и впрямь было много дикой травы. По плоской земле, где она росла, будто проносились волны высокого прилива. Трава была жёлтой и золотой, её стебли – серебристо-серыми, и волны оказались очень красивыми. Долину со всех сторон окружали красные скалы и приземистые холмы с плоскими вершинами, испещрённые вкраплениями бледно-жёлтого камня. Было холодно, небо выглядело высоким и хрупким, вдалеке ясно и резко поблёскивали высокие крыши столицы, черепица которых делала их, э-э, похожими на панцирь черепахи.

Нас приветствовали, если можно так сказать, у ворот местной академии, представлявших собой толстые сухие кедровые двери, украшенные сложным резным орнаментом из переплетавшихся ящериц. Я говорю «если можно так сказать», потому что поначалу мы не были уверены, что кто-то стоит в тени за дверью, пахнувшей сеном, яйцами и старым кедром, отполированной сотнями рук.

– Я слушаю, – сказал голос тихий и нежный, как лапка дрожащего кота на кухонном окне. – Кто хочет войти в дом разведения?

Но там, откуда доносился голос, никого не было. Лишь начинался длинный коридор, заполненный шёпотами и постукиванием когтей о стекло.

– Я Ёй-рождённая-вечером, а это Ядзо-рождённая-на-дне-зимы, мы из Большого Каппы и пришли сюда в поисках ответов, – сказала я, глядя туда, где мог бы находиться собеседник.

Голос зазвучал вновь – дальше, справа от меня:

– Прошу прощения. Я знаю, вы не можете меня видеть, и это сбивает с толку. Меня зовут Острая, я Стеклянная принцесса и хранительница этого дома. Если у вас есть вопросы, именно я выведу ящерицу, которая предоставит ответы.

Как нетрудно предположить, мы были совершенно сбиты с толку.

– Но где ты? Почему мы тебя слышим и ничего не видим?

Раздался негромкий смех, как будто прозвучала старая и не особенно смешная шутка. Я почувствовала на своей руке тяжесть другой руки, прохладной и твёрдой – стеклянной.

– Меня забрал стеклянный дождь.

Сказка Стеклянной Принцессы

В наших краях дождь называют стеклянным не от избытка поэтичности. Это не причудливая фигура речи. Когда приходит весна, молодая и зелёная, пахнущая травой, появляются облака – такие белые и чистые, что у них нет запаха. Облака наползают со всех сторон и натягивают свои луки, после чего на нас обрушивается Стеклянный дождь.

Его капли – осколки стекла, с небес будто падает разбитое зеркало. Осколки собираются на траве и срезают её под корень, точно ужасные жёсткие снежинки. Они кричат, когда падают. Вспарывают воздух и отражают свет облаков, мерцают и вспыхивают. После такого дождя под нашими ногами неделями раздаётся хруст и дребезжание. Когда приходят эти облака, матери торопятся спрятать детей под крышами, банкиры запираются в хранилищах, сапожники строят вокруг себя высокие баррикады из башмаков с железными мысками. Все сидят тихо и слушают, как дождь стучит и разбивается на части, ударяясь о черепичные крыши, и падает с карнизов, порождая радугу, какая бывает лишь во время бури.

Меня он застиг снаружи.

Моя мать – Стеклянная королева, и мне не хватит слов, чтобы описать её красоту. Даже будучи ребёнком, я иной раз теряла дар речи, благоговея перед ней, её серебряными волосами и серебряными глазами; ресницами, похожими на сахарную вату; губами – такими красными, что ей завидовали яблоки. В то время она была мастерицей разведения, как я сейчас, и её пальцы постоянно были забинтованы, потому что ящерицы – своенравные существа, склонные к буйству.

В наших краях ящериц немного. Мы их завезли в свою бытность кочевниками; так много поколений назад, что уже нет смысла вспоминать, какая земля была нашей первой родиной. Мы разводили их в тёплых норах, где они радостно ворковали и шипели над бесчисленными кладками яиц. Кто первым заметил символы на спинах ящериц? Как теперь узнать? Женщина, мужчина, ребёнок? Король, королева, нищий, мошенник? На золотой подставке в зале моей матери лежит книга со множеством картинок, нарисованных дорогими алыми чернилами, в которой говорится, что однажды повар в деревянных башмаках искал новый рецепт приготовления капусты. И однажды вечером он сотворил удивительное блюдо для королевского банкета: большие и малые башни из капусты, фаршированной изюмом и козлятиной, с капустными решётками, что перегораживали реки из капусты, тушенной в чёрном вине. Когда повара спросили, как удалось придумать такое чудо, он показал ручную ящерицу со знаками на спине – это был великолепный сложный рецепт, филигранно вырисованный на чешуе. С того дня ящериц начали отбирать и читать. Не у всех на спинах оказались рецепты, многие хранили истории, уравнения, формулы, пророческие высказывания и законы, о которых мы никогда не слышали. Целое поколение стало одержимо надписями на ящерицах.

А потом выяснилось, что ящериц можно скрещивать и получать новые и удивительные надписи. Если ящерицу, на которой записан способ создания красивой медной ложки, сводили с хранителем новой технологии по добыче олова, они откладывали яйца, из которых вылуплялись жирные детёныши с описанием, как выковать бронзовый меч, со схемой бурения на воду или эпической поэмой о безнадёжно влюблённых друг в друга статуях из бронзы и олова, стоящих по разные стороны площади. Так в Стеклянной стране родилось Исчисление ящериц.

Вот что написано в книге на золотой подставке в зале моей матери. Я не знаю, правда ли это, но история хорошая, и в детстве меня кормили капустой каждый день.

Как бы это ни началось, теперь таково главное занятие нашей знати – разведение и скрещивание ящериц, и так мы получили самые невероятные вещи. Я не удивлена, что вы явились к нам за ответами: разве были вопросы, на которые мы не смогли ответить? О, мы узнали, что обычные и драгоценные камни можно сделать съедобными, и вывели формулу правления на спине игуаны. Но, хоть мы скрестили ящериц с гимнами о дожде с теми, у кого на спине оранжевым по чёрному нарисована молекула стекла, а также тех, что с предсказаниями бурь, с носительницами планов стеклянного собора, полыхающего красным на зелёном, мы не узнали, как остановить Стеклянный дождь.

Когда я была маленькой, мама всегда держала меня у своего серебряного бока и бедра, на своих серебряных руках. Для неё «Стеклянная королева» – просто титул или способ говорить о её прекрасных чертах, привычном серебряном кринолине и запахе – стеклянистом и влажном запахе сосновых игл, с которых на лесную землю капает роса. Со мной всё проще – я и есть стекло.

Она лишь раз упустила меня из виду: когда моя любимая ящерица, огромный жирный самец с аккуратным коричневым рисунком карты пути к антиподам на сухой коже цвета пергамента, оборвал свой плетёный шёлковый поводок и поскакал по траве, задрав хвост. Я побежала за ним, и моя мать в блестящем платье и с зонтиком позвала меня. Моё имя раскатилось над зелёной лужайкой. Но я не могла упустить ящера – его хотели скрестить с гибкой чёрной самочкой, у которой на животе была навигационная карта. Мы возлагали на них большие надежды. Кроме того, по ночам ящер всегда спал в моей постели, иначе ему было одиноко и холодно. Вскоре я оказалась довольно далеко от матери, хотя по-прежнему слышала, как она зовёт меня высоким ровным голосом.

Буря в тот раз нагрянула быстро, и ни одна ящерица её не предсказала. Белые облака накатили как табун лошадей, и с ужасным треском, точно нож бросили в зеркало, начался Стеклянный дождь. Я почувствовала его… должна была почувствовать. Но, когда я об этом вспоминаю, совсем не помню боли, ран и того, как дождинки, касаясь меня, резали кожу. Но они врезались; тысячи осколков стекла обрушились на меня, пронзили плечи, руки, кожу на голове, щёки, ноги… Ах да, я вспомнила – ногам было больно… В стольких местах сразу, что я застыла как вкопанная, и стекло наполняло меня точно вода вазу.

Вообще, всё случилось очень быстро. В тот день выпало так много осколков, что, когда буря закончилась, я вернулась из степей обратно на дорогу, и, к моему удивлению, девочка из стекла вышла из девочки из плоти. Так много стекла и так быстро! В тот момент во мне было больше стекла, чем плоти, такой я и осталась.

Моя мать впала в неистовство. Она отбирала ящериц со всех королевств, партия за партией, без единого узора на спине. Кладка шла за кладкой, надежды отыскать лекарство разбивались вновь и вновь. Она посылала письма всем докторам, волшебникам и ведьмам, умоляя их вернуть дочери обычное тело. Мне неприятно об этом говорить, но нескольким породистым ящерицам со стеклянной мудростью на спинах даже скормили кусочки моей старой кожи, осторожно собранной на поле, где всё произошло. Но и это не помогло – я осталась стеклянной. Меня пытались вывалять в пыльце, покрыть стекло маслом и краской, грязью и травой. Но я сделана из дождя, с меня всё соскальзывает.

И вот настал день, когда солнце светило так ярко, что белки на ветвях ослепли, и на полях выросли сугробы. Мы шли с моей опечаленной матерью – её серебряные волосы висели влажными от снега прядями, – и вдруг я почувствовала, что моя кожа замерзает, и морозные узоры проявляются на моих щеках, руках, животе. Моё дыхание замерзало на лету, солнце светило сквозь мои волосы, как могло бы светить сквозь волосы любой другой девочки.

Мать обняла меня; её тёплые пальцы прилипли ко мне, она смеялась, плакала и звала меня дорогой доченькой. Мы гуляли по полям, она собирала для меня крокусы и кормила меня медовыми пряниками. Мы говорили о ящерицах, дожде и глупостях, о которых говорили всё время, пока я была лишь голосом и выемкой на кушетке. Но все эти глупости казались ярче и важнее теперь, когда она видела, как мои очерченные морозом глаза закрываются и что я смеюсь.

Однако снег не идёт бесконечно долго.

В те немногие дни, когда солнце и снег берут друг друга за руки, мы с матерью гуляем по высокой и ломкой траве. Когда в бесснежные дни наступает закат, мы плачем и в тишине ухаживаем за ящерицами. Я стараюсь уберечь её от того, чтобы она слышала мой голос не видя меня. Я призрак её дочери и очень жалею о своём бегстве в поля. Всё старый глупый ящер! Мне не следовало за ним гнаться. Но в глубине души я думаю, что стекло очень красивое, и только я из всех девушек в посёлке могу стоять под стеклянным дождём и смотреть на облака, которые плачут тяжелыми острыми слезами. Они больше не причиняют мне вреда…

Я стала мастерицей разведения вместо матери задолго до того, как могла бы унаследовать этот пост: ящерицы меня любят, и я позволяю им кусаться – мои стеклянные пальцы не чувствуют укусов, их зубы не оставляют отметин. У меня хорошо получается, даже лучше, чем у матери, и именно я открыла способ превращения драгоценных камней в еду, который меня прославил.

Но моя бедная мать плачет и зовёт меня по ночам, не видя, что я рядом.

Сказка о Наставлении Ящерицы

(продолжение)

– Я библиотекарь-призрак, – сказал голос. – Тень, которая носит ящериц туда-сюда, открывает и закрывает загоны. И только! Я стану стеклянной каргой, чьи морщины будут отбрасывать радужные блики, но никогда – королевой. Я буду мучить мою несчастную скорбящую мать и заботиться о том, чтобы кладки были сухими. Такая судьба мне уготована.

Вынуждена признать, что мы слушали разинув рты. Это не слишком прилично, но, наверное, нас можно простить.

– Что ты хочешь выменять, Ёй-рождённая-вечером?

Я кашлянула и робко проговорила:

– Всё дело в розах, Острая-рождённая-в-дожде.

– О! Розы – это очень интересно, да? Вы знали, что, если поливать розу только сладкой водой и подпитывать измельчёнными пчёлами, она становится сладкой и такой сочной, что её можно поджаривать для сэндвичей, как мясо вепря или рыбы? Мы ели сэндвичи из розы и лука-порея почти весь сезон!

Мы проявили к этому интерес, и нам показали ящериц-прародителей рецепта. На одной был записан процесс прививки, который выглядел таким сложным, что под записями едва виднелась сама ящерица, а на другой – анатомический рисунок большой щуки. Они развалились в загоне, гордясь своими детками, их толстыми лапами и цветистыми хвостами, понятия не имея о том, что написано на их коже. Невидимые руки показал нам всех ящериц, так или иначе связанных с розами, и мы провели там много месяцев, размышляя. Ядзо была сама не своя: её дыхание было частым и быстрым, вода в черепе волновалась. Я держалась подальше от неё, когда она вылила себя, и ещё несколько дней после, пока она не вспомнила, кто такая. Это было слишком тревожно, и я не знала, как снова спросить, зачем Ядзо так себя истязает.

Лишь раз я наткнулась на неё во время вызывающего ужас ритуала. У меня была теория относительно чернил и яичного желтка, которой я хотела с ней поделиться, и вынуждена признать, что вопреки всем правилам приличия я ворвалась в её комнату и увидела, что она стоит на коленях на белом коврике, перед серебряной миской. Я скривилась и собралась оставить Ядзо, но она обратила на меня взгляд своих чёрных глаз: зелёные мешки под ними были ужасны и глубоки. Я опустилась на колени рядом с нею…

– Ядзо-рождённая-на-дне-зимы, пожалуйста, не делай этого. Не совершай непристойность! Я не могу быть её свидетельницей. Разве ты не видишь свои перепонки? Свои волосы?

– Это наставление мне, Ёй. Мне и всем каппам. Конечно, я вижу. – Она с нежностью погладила мою тонзуру. – Мне жаль, что тебя это расстраивает. Но ты должна понять… Остальные думают, что потерять воду означает всего на несколько дней утратить ясное зрение и постоянно натыкаться на вещи. Но всё гораздо хуже. Никто не поверит словам, поэтому я покажу всё на своём примере. Когда я зайду достаточно далеко, они поймут, что мы должны найти место, где наша вода будет в безопасности, и её не выльет ради забавы какой-нибудь деревенский тупица. – Ядзо кашлянула и взяла меня за руку. – Я теперь даже не помню, как выращивать гранатовых муравьёв. Ничего значимого не совершила, потому что не помню, как! Однажды я забуду день своего рождения. Но всё правильно – тогда они поймут.

Я ей помогла. Прости, но я помогла ей наклониться к миске и услышала, как синяя вода с плеском вылилась в серебро, и заглянула в её череп, когда она закончила, – он был пустой и сухой, цвета старых сорняков. Я уложила её в постель и пела ей, пока она спала беспамятным сном.

Через месяц, когда Ядзо слепо натыкалась на вещи и плакала, а мне не удавалось до неё докричаться, я попросила Острую – у меня был маленький стеклянный колокольчик, с помощью которого можно было позвать принцессу, – принести мне стеклянного ящера, на чьей спине впервые удалось прочитать способ изготовления стекла и выдувания из него фигур. У меня под мышкой сидела крупная красная самка, которая неустанно облизывала свои глаза. Это была розовая ящерица, самая простая из всех, что удалось разыскать. У неё на спине имелось восхитительно подробное, полное бесчисленных деталей изображение розы, совершенной в каждом лепестке и шипе. Она была красной… Красное на красном, сама роза была темнее и кровавее, чем шкура ящерицы. Острая долго молчала, но я слышала, как она дышит, и знала, что она рядом.

– Он древний, – сказала она наконец. – Жалкий, убелённый сединами старый король, вот он кто.

– Если в Стеклянной стране просить о том, чтобы поглядеть на этого зверя, означает просить слишком многого, Острая-рождённая-в-дожде…

Но она его принесла – самец с серо-зелёной шкурой, покрытой коростой, сидел на синей подушке в плетёной корзине. Его грудь раздувалась, словно от прожитых лет он совсем изнемог. Его глаза были затянуты мутной плёнкой. В глотке клокотало. Но он был весь покрыт инструкциями, и я была ему за это благодарна.

Когда я поместила ящера в загон вместе с алой самкой, он, разумеется, меня укусил. Ящерицы коварны!

Ко времени, когда Ядзо стала собой – хотя она бросила на меня странный взгляд, когда я так выразилась, – красная ящерица почти закончила обустраивать гнездо и выглядела весьма довольной. Мы ждали, ели сэндвичи с розой и луком-пореем, розовые стейки и жаркое из розы и варёную розу, до тех пор, пока не сказали – очень вежливо! – что роза больше не относится к числу наших любимых блюд, и мы просим прощения у наших уважаемых хозяев.

Когда мы в первый раз пересекли широкие прерии, был тёплый сезон, а за ним последовал холодный. Согласно последним пророчествам ящериц, до следующего Стеклянного дождя оставалось несколько недель. В нашем мешке сидело любопытное юное создание с коралловой кожей и чётким наставлением, записанным чёрным, змеившимся по его спине.

Ядзо была разговорчива.

– Это очень умный ход, Ёй-рождённая-вечером. Я всем расскажу, что это твоё открытие, а не моё, – щебетала она, прыгая по ступенькам дома разведений как дитя.

Из зала, тёплого как утроба, мы вышли в ясный морозный день.

Солнце пробивалось сквозь тяжелые тучи и играло в прятки с травой. Пошёл лёгкий снежок. Мы рассмеялись и высунули языки. Чувствовать снежинки в воде наших черепов и впрямь было очень странно. Мы оглянулись, чтобы посмотреть на яркую черепичную крышу, припорошенную снегом, и увидели возле дверей красивую молодую женщину с грустными глазами – всю из стекла; её волосы опускались до талии хрустальным водопадом. На ней было платье строгого покроя с морозными узорами на локтях. Изящные руки с синими пальцами, привлекательные чёткие скулы, маленькая стеклянная родинка сбоку от прозрачного носа… Она помахала нам на прощание и одарила широкой лучезарной улыбкой, сквозь которую ярко светило солнце.

У её ног лежал огромный жирный ящер на блестящем поводке. Его раздутое хрустальное брюхо подёргивалось, а гребень был таким острым, что можно порезаться, и язык высовывался изо рта, как стеклянная закладка.

Сказка Паромщика

(продолжение)

– Наш маленький коралловый самец оказался сенсацией в Большом Каппе. Его наставление, ставшее нашим наставлением, вынудило всех черепах, чьи ноги запутались в огурцах, затаить дыхание. Никто не думал, что можно сотворить розу, которая никогда не умрёт и не завянет, теряя один лепесток за один век, чей блеск и сияние будут как у стекла и которая будет цвести даже тогда, когда всё стекло в мире снова обратится в песок.

– Такая роза мне и нужна.

Каппа взмахом руки указала на стеклянные дома.

– Она там. Я сказала тебе, что мы выбрали это место… Мы выбрали его из-за Ядзо, дорогой Ядзо-рождённой-на-дне-зимы. К тому времени, когда мы прославились, на опытных полях выросли анчары и иксоры, а в загонах было полным-полно вертлявых мантикор, толстеньких и мохнатых словно котята, и порхающих жар-птиц, на ней почти не осталось кожи. Перепонки лохмотьями свешивались с её пальцев, глаза запали, а все волосы выпали. Она забыла своё имя, но я напоминала ей его каждый день. Я будила её и шептала в зелёное ухо: «Ты Ядзо, красавица, рождённая на дне зимы, и моя подруга». Всё, что я сделала, все великие гибриды, сделавшие мне имя… я говорила, что Ядзо делала основную работу, что она была моей соратницей и незаменимой партнёршей. Её имя прославилось вместе с моим, хотя она его забыла, и то, что я говорила по утрам, не имело значения. Ядзо равнодушно прогоняла наших котят и не замечала, когда они кусали её за пальцы. Но она сделала то, что хотела, – доказала всем, что потеря воды из черепа грозит не несколькими днями тумана перед глазами и болезненных ощущений. Заставила нас переместить Большого Каппу в надёжное место, где жуткие сельчане не будут вечно нам кланяться и смеяться, глядя как мы разливаемся; где мы можем быть уверены в том, что не потеряем себя, как она.

Ёй повела меня к домам, покрытым линиями разлома вдоль каждой плиты льда, похожего на стекло. Она поднялась на крыльцо, но не пригласила меня войти.

– Вокруг тебя Большой Каппа, – тихо проговорила она. – Это наши оранжереи. Здесь, на крыше мира, вода замерзает и не вытекает. Это нас спасает. Лучшие умы Каппы в безопасности, им не грозят разрушительные стремления какого-нибудь злого ребёнка.

– Рад за вас, – сказал я и положил руку на её маленькое плечо, туда, где край панциря встречался с плотью. – Хотя ваши дома, как я погляжу, обветшали. Возможно, я смогу помочь, если вы дадите мне то, в чём я нуждаюсь.

Она фыркнула.

– Мы не нуждаемся в твоей помощи.

Дверь одного из домов распахнулась, и я попал в мир зелени, зелёных растений, зелёных черепах и моря голов, посверкивающих синей водой, чья поверхность рябила. Сотни спокойных глаз устремились на меня.

– Дома сковал холод, но в большинстве случаев лёд не хуже стекла. Здесь тепло, мы можем доверять друг другу и растапливать наши черепа. Здесь мы множим наши наставления, как делали всегда, и каталог растёт. Но мы живём уединённо, к нашему порогу больше не приходят с просьбами о букетах. Ты первый. – Выражение её лица стало тяжёлым и печальным. – Но огурцы… по какой-то причине им не нравится здешний климат, они не растут. У нас есть все цветы, какие пожелаешь, однако по вкусу они не сравнятся с этим плодом.

– Я принёс вам столько разновидностей, что вы точно сможете вывести огурец с ледяным сердцем. В обмен я прошу только розу.

Я аккуратно сложил крылья и отступил под ледяную крышу, пытаясь быть настолько маленьким и привычным, насколько это возможно для лебедя среди черепах.

– Ладно, хорошо, – тебе придётся подождать, – пропыхтела Ёй. – Мы не держим взрослый образец при себе на случай, если появится крылатый чужеземец. Хотя огурцы нам, конечно, пригодились бы уже сейчас.

Ёй наконец улыбнулась: её зубы были маленькие, коричневые и аккуратные, словно вырезанные из дерева детские зубки.

Я любезно отдал свой мешок, и каппы сбежались, как котята на сливки, разобрали огурцы на те, которые можно было съесть, и те, что требовались для рассечения, после чего жадно вгрызлись в несчастные плоды, признанные пригодными для поедания. Пока они ели, Ёй подходила к каждой, отвлекая от пира, и они о чём-то шептались; она касалась воды в их черепах. Когда огурцы прикончили, меня выгнали, велев поразмыслить о смене поколений растительной жизни и подождать. Для моего удобства выделили стеклянный дом, пустую хижину на дальней окраине посёлка.

– Зачем вам пустой дом, если вы не ждёте гостей? – спросил я, когда меня осторожно, но твёрдо выпихивали за дверь десятки перепончатых лап.

Ёй ответила, опустив глаза:

– Это дом Ядзо, которая умерла в тот же день, как мы переселились на эту гору. Мы сохранили его в её честь, и ты должен обращаться с ним аккуратно.

Ждать пришлось долго. Я сидел в доме с низкой крышей, принадлежавшем Ядзо, то заворачиваясь в крылья, то распахивая их, подражая бедной одинокой луне. Так медитируют Сянь. Когда свет луны пробился сквозь разбитые панели, она окутала моё тело, покрыла мою кожу длинными синими линиями, точно обняла материнскими руками. Я думал о многих вещах, хотя среди них нечасто попадалась смена поколений растительной жизни. В своём разуме, просветлённом от близости к луне, я рисовал Купол Шадукиама, создавал его основу и лепестки, пока он не оказался полностью готов и совершенен внутри меня.

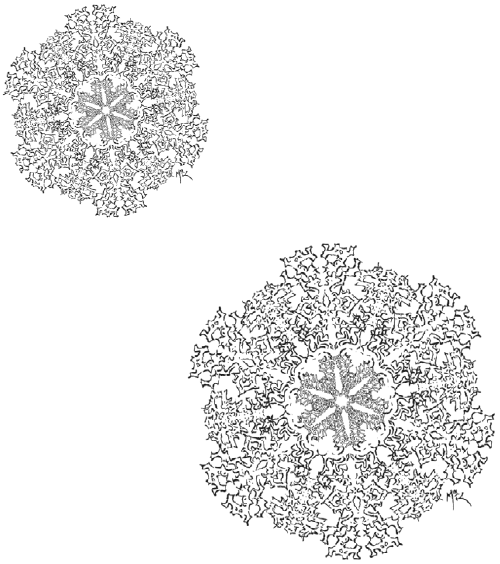

Когда всё завершилось, за мной пришла Ёй. На ней была маленькая чёрная шапочка, которую я принял за дань уважения отсутствующей подруге, спокойствие дома которой я нарушил. Она не стала ничего объяснять. Я последовал за ней по заснеженной улице, испещрённой следами, в оранжерею, где впервые увидел рябь на воде в глубине её тонзуры. Внутри толпились бесчисленные каппы, все держались торжественно, сложив руки, и были сосредоточенны.

В голове у каждой плавали безупречные розы – розовые, белые и красные, – без изъянов и коричневых пятен. Ёй сняла свою шапочку; под ней также оказался большой и безукоризненный цветок, такой алый, что мне не доводилось видеть подобного цвета ни до того, ни после. Наверное, я выглядел изумлённым, потому что она рассмеялась – тихо и мелодично, будто дождь простучал по деревянным барабанчикам.

– Как, по-твоему, мы что-то выращиваем? В земле, как фермеры? Каждое моё наставление, от лилиевой ягоды до иксоры, сначала выросло в моей голове. Разве есть более надёжное место? Возьми их, Идиллия-предположительно-рождённый-ночью, и пусть наш труд не постигнет забвение в том мире, что внизу.

Каппы по очереди подняли руки к своим черепам и сорвали цветы, стараясь не пролить ни единой капли, и по очереди сложили их в мой мешок, пока он до краёв не наполнился розами.

– Прощай, Ёй-рождённая-вечером, – сказал я и, пригнувшись, вышел из стеклянного дома, напоследок заметив на стене завязи самых маленьких огурцов.

Так появился Розовый купол Шадукиама. Каким я придумал его в доме Ядзо-рождённой-на-дне-зимы, таким он расцвёл над городом-младенцем, и его цвета отражались в воде, собиравшейся на дне каждой колеи, которую на улице в грязи оставляли проезжие телеги. Мои сестробратья и я летали туда-сюда мимо высшей точки купола с полными безупречных цветов сетями на плечах и с безмерной аккуратностью вплетали их в прекрасное сооружение нитями из бриллиантов и железа. Из чего же была сделана основа Купола, что вздымался так высоко, увитый изящными розами, о которых и поныне в первую очередь вспоминает каждый, говоря о Шадукиаме? Из стекла, совершенного и чистого, как лёд или лицо юной девушки.

Один раз в сто лет начинался странный мягкий дождь – каждая роза теряла по одному лепестку, и они опускались на улицы, которые сначала были из грязи, потом из камня, потом из серебра. Происходящее немного походило на то, как Сянь отрываются от лика Луны.

Когда работа была завершена, я отправился к отцам-основателям Шадукиама и попросил свою плату – причитавшиеся мне опалы и серебро. Мимоходом подумал, что стоило просить больше, но договор есть договор, а оживший камень редко нарушает слово. Вообрази моё изумление, когда шадукиамский губернатор помрачнел и пробурчал, что он, вероятно, не сможет мне заплатить, поскольку город увенчали не розы, а какие-то чудовищно мерзкие цветы, которые мог отыскать лишь призрак вроде меня.

– Разве я не сделал того, о чём вы просили? Разве я не нашел для вас вечную розу?

Я раскинул над коротышкой свои крылья и грозно навис над ним, так что он начал переминаться с ноги на ногу и взволнованно крутить свои браслеты.

– Ну… по этому пункту у нас тоже есть замечания. Они ведь не совсем вечные, правда? Один лепесток раз в сто лет… Это существенная нагрузка для городских уборщиков.

Губернатор весь покрылся каплями красного пота со сладким запахом.

– Я совершил для вас чудеса, – прошептал я.

– И что с того? – возразил он.

– Я обрушу Купол на ваши головы, и грохот от его падения услышат даже на берегу моря.

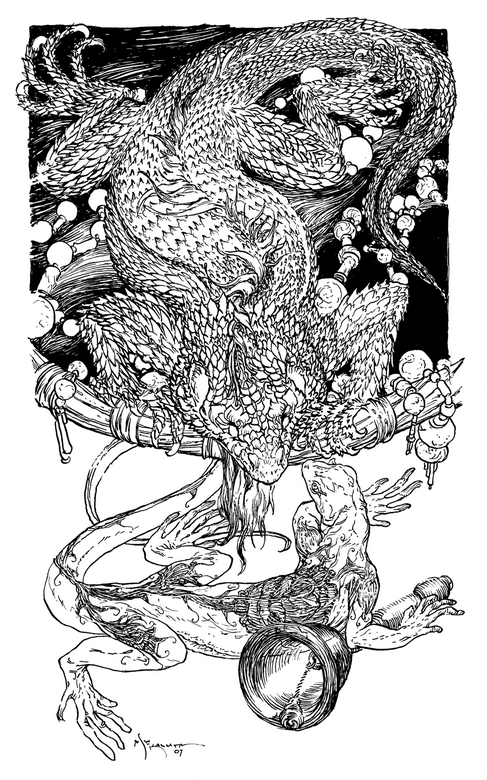

– И опять, – сказал жалкий губернатор в наряде, обшитом золотом, – мы вынуждены не согласиться.

Справиться с Сянь нелегко – с тем же успехом можно попытаться остановить Луну. Но мне заткнули рот и связали; одолели числом, словно муравьи. Из моей головы текла кровь, густая и белая, точно жидкая кость. Меня затащили на самую высокую алмазную башню, которые в те дни были чище и острей, чем потом, и множество рук воздели моё тело на заострённый шпиль. Я видел, как его мерцающее острие прошло сквозь меня, прорвало кожу и вышло, убелённое моей кровью. Я кричал пронзительно, как сова, но никто мне не помог; я слышал только смех, который, видимо, хорошо тебе знаком, мой мальчик. Сестробратья пытались освободить меня, но не могли подобраться, потому что волны стрел обрушивались на них, как воронья стая. Девять дней я там висел, истекая кровью на мои розы, и они стерегли мою смерть. Я кричал, сыпал угрозами, и весь Шадукиам слушал, словно я был огромным колоколом, который отсчитывал чьи-то часы.

Я извергал жуткие проклятия одно за другим и бесчисленные просьбы, направляя их в алебастровые уши моей матери. Может, она не могла меня увидеть там, на крыше города. Видит ли она скворцов, воробьёв, голубей? Меня не видела. Но я припоминаю – давно это было, когда седая древность ещё не успела поседеть, – что на девятом закате я чуть слышно всхлипнул и попросил её, чтобы это место умерло и стало таким же мёртвым и серым, как её собственные сухие колени; умерло от голода и сожрало само себя.

Кажется, я действительно это сказал – и теперь жалею.

Сказка о Переправе

(продолжение)

– Когда солнце исчезло в девятый раз, я испустил дух. Не знаю, что случилось с моим телом, как не знал бы об этом и человек. Я оказался здесь; первое, что помню, – пустынный берег и паром. И кости, ящерицы… Мы все меняемся на этих берегах. Хоть я до конца всего не понимаю, уверен, что в этих метаморфозах есть некая поэтичность. Если бы я мог посмотреть на своих ящериц, хотел бы узнать, что написано у них на спинах. Поначалу я злился, маленькие твари ужасно царапались и моё путешествие по озеру длилось намного дольше твоего. Когда нагрянула буря, я выхватил шест у паромщицы, вне себя от зуда и нетерпения, – она была милой старушкой без зубов и с двумя визгливыми попугайскими головами на ладонях. Я пытался грести сам, но упал в воду. Не советую это повторять! Когда я выбрался обратно на плот, сплёвывая воду и еле дыша, старушка исчезла. С той поры год за годом работу паромщика я выполняю сам.

Семёрка моргнул и коротко рассмеялся:

– Вот это история…

Идиллия пожал плечами:

– Не хуже твоей.

Несколько капель дождя упали на его широкое лицо. И, как заведено у штормов, стоило первым каплям сорваться с небес, остальные не заставили себя ждать. Вскоре пара вымокла до нитки.

– Это и есть твой шторм? – спросил Семёрка дрожащим голосом, стараясь не думать о тварях, что носились под жалкими лохмотьями. Но паромщик покачал головой.

– Позволь укрыть тебя, мальчик. Мы не успеем добраться до берега до того, как они придут.

Идиллия раскинул руки, и Семёрка, дрожа, позволил себя обнять. У него застучали зубы, когда костяные руки с ладонями из плоти сомкнулись над ним, а плащ прилип к его коже, словно влажная трава; когда два огромных костяных крыла, чьи полые кости свистели на ураганном ветру, прорвали ткань и взметнулись над его телом. Он чувствовал бегающих ящериц и старался не встречаться с ними взглядом. Но их спины… он видел: на одной была ужасная песня о ветре сквозь разбитые окна, на другой – сложный алгоритм облачных узоров. Вместе они могли бы что-то сказать о том, сколько будет идти дождь.

Внезапно ветер начал по-настоящему вопить; дюжины дюжин гортанных воплей вливались в уши Семёрки: мужчины кричали, женщины выли, дети безудержно всхлипывали. Облака, острые и твёрдые, хлестали его, резали щёки. Он чувствовал, что тёплая кровь капает с подбородка. Дождь был пустяком, он почти его не ощущал, но жуткие вопли и жесткие облака окружили его, пытаясь пробраться сквозь клетку рук Идиллии. Паром прыгал на беснующихся волнах, двух пассажиров обдавало водными брызгами. Обрывки серых облаков свисали с широких крыльев точно бельё с верёвки. Семёрка схватился за скелет паромщика и зажмурился, голоса ветра продолжали его бить и колотить.

А потом всё закончилось так же быстро, как началось. Семёрка стоял на пароме, кровь с его лица капала на доски. Идиллия медленно сложил крылья обратно под плащ и снова взялся за шест.

– Какого шторма ты ждал в этом месте, Семёрка? Они приходят каждые несколько часов, будто колесницы, выскочившие из-за угла. Здесь всё обретает свою сущность, не больше и не меньше. Ты идёшь навстречу Шторму Душ и пересекаешь Озеро Мёртвых. – Губы старика изогнулись в насмешливой улыбке. – Разве мы не вежливы, именуя себя кратким образом? Разве мы не добры? Радуйся, что эта работа мне не наскучила. Радуйся, что луна терпелива, иначе я столкнул бы тебя за борт и успокоился.

Семёрка тяжело привалился к мачте и вытер кровь с лица.

– Ты не мёртв, друг мой, – продолжил паромщик. – Ты такой, какой есть, и не переменился. Как ты вообще нашел дорогу сюда?

Парень пожал плечами:

– Есть озеро тут и озеро там. Озеро, пещера и рощица. Если заплатить той, что живёт там, – он кашлянул, – и заплатить достаточно, она откроет пещеру, и рощу, и озеро и позволит тебе пройти.

Идиллия фыркнул:

– Продажная женщина. Придётся мне с ней поговорить.

Семёрка слабо улыбнулся.

– Я нахожу любопытным, – продолжил паромщик, – что ты ни разу не спросил, довелось ли мне перевозить твою девушку-дерево, и какой она пришла – такой как ты или такой как я.

Наступила долгая тишина.

– Я знаю, что она там. Я это знаю.

– Думаю, очень скоро ты сам всё увидишь.

И действительно, вскоре туман развеялся и перед ними показался длинный серебристый берег, на котором мерцала серая галька, умытая серой пеной. Маленький причал с облупившейся краской стоял над беспокойной водой. Идиллия пришвартовался и, прищурившись, посмотрел на сумрачный лес, начинавшийся почти у самого берега. На причал он не вышел.

– Это Остров Мёртвых, – прошептал Семёрка и вцепился в доски причала так, что побелели костяшки.

Паромщик расхохотался, и от этих резких, ужасно громких звуков по берегу прокатилось эхо, словно от удара топора.

– Острова Мёртвых не существует! География этого места намного сложнее, чем ты можешь вообразить. Зачем, по-твоему, нужны причал и паромщик? Я не просто психопомп – я лоцман на этом озере, знаю все водные пути и Острова. Их столько же, сколько в море китов, даже больше – сколько китов, акул и черепах вместе взятых. Возможно, китов, акул, черепах и анемонов. Я знаю их все, знаю фарватеры и куда отвезти каждую несчастную душу, что приходит к моему причалу. Ты хотел пойти за ней? Вот сюда она пришла. Сюда я её привёз, и она заплатила не меньше твоего, даже не сомневайся! Она хотела попасть именно на этот берег. Сюда я привожу Звёзд, это Остров Утраченного Света. Дальше я бы тебя не повёз… Ты не готов, как и они.

Назад: В Саду

Дальше: За пределами Сада