В Саду

Запоздалый день украсил снег серыми тенями. Тот начал подтаивать, повсюду текли тихие ледяные ручейки. Озеро, в котором девочка купалась – как давно это было! – замёрзло и покрылось слоем дымчатого серебра. Солнце в тот день не снимало вуаль, и его свет лишь изредка пробивался сквозь толстый слой облачной кисеи. На вратах мерцали обледеневшие потёки воды. Мальчик, который в жизни не видел такого холода, восхищённо провёл по ним кончиками пальцев.

– Тебе пора, – сказала девочка. – Даже не думай здесь задерживаться.

– Я не думаю, – сказал он и закрыл глаза, ощупывая лёд. Тот превращался в воду от его прикосновений.

– Как ты считаешь, – продолжил мальчик задумчиво, с тщательно изображаемой небрежностью, – что случилось с Папессой?

Девочка нахмурилась. Она тоже коснулась льда и покачала головой, когда её пальцы прилипли к твёрдым маленьким сферам, вросшим в железо.

– Не знаю, – сказала она, будто её спросили, как выглядят веки изнутри. – Если что-то ещё о ней написано на моей коже, это должен прочесть ты, не я. Я её не создала и не могу творить её судьбу, как садовник букет цветов.

– Но что ты о ней думаешь?

– Я же сказала – не знаю. Тебе пора бежать во двор, где твоя сестра принесёт очень серьёзные обеты и где вы будете есть и танцевать.

На лице мальчика появилась широкая улыбка, точно луна выплыла из-за горизонта.

– Ты абсолютно права! – вскричал он и схватил её за руку.

– Что ты делаешь? Отпусти меня!

– Нет, – твёрдо сказал мальчик. – Ты дитя Дворца, и это даёт тебе право, как и всем, танцевать на свадьбе Динарзад. Вообще-то, – продолжил он с кривой ухмылкой, – поскольку ты дитя Дворца, у тебя даже нет возможности выбирать.

Мальчик отвёл девочку к замёрзшему озеру, где обледенелый рогоз тихонько покачивался, время от времени постукивая. Белые заросли папоротника дрожали, а длинные, голые, чёрные ветки словно глубоко кланялись. Из-за скалы, увенчанной ярким мхом, он вытащил узелок, оказавшийся именно в том месте, где должен был быть, и протянул его девочке с гордостью кота, который наконец сумел поймать чёрного дрозда на лету и принести хозяйке. Она посмотрела на узелок тусклым взглядом; он сам его медленно развязал и открыл.

Внутри было платье. Красное как её плащ, украшенное нежнейшей золотой сетью, расшитой замысловатыми розами и птицами, летящими над полями спелой пшеницы. У сетчатой юбки имелся небольшой шлейф. Ещё там был пояс, украшенный тигровым глазом и золотыми цепями, ожерелье из гранатов и золотой венец, к которому крепилась мягкая алая вуаль.

– Я же тебе сказала, не надо, – проговорила девочка нежно, и мальчик увидел, что у неё дрожат губы.

– Никто не узнает, – прошептал он, переходя к искусным уговорам, как мать, чей ребёнок не хочет кушать. – Вуаль скроет лицо, а я вычешу из твоих волос листья и снег. Никто не узнает, а ты сможешь поесть за столом, быть рядом со мною всю ночь и танцевать, как Утешение и Жар-Птица.

Девочка плакала – как она ни старалась сдержаться, её плечи тряслись.

Мальчик помог ей облачиться в платье, напоминавшее сеть. Он затянул пояс из тигровых глаз на её талии, надел ожерелье из гранатов ей на шею. И расчёсывал её волосы пальцами, пока они не стали мягкими и мерцающими, старательно заплёл их в косу. Потом закрепил венец на лбу и позволил вуали закрыть лицо. Отступил и взглянул на девочку – яркую точно кровь на снегу. Снежинки блестели на золоте, точно шёлк.

– Знаешь, оно принадлежало ей, – сказал мальчик. – Когда ей было столько лет, сколько тебе сейчас. Она позволила его взять… – Мальчик сглотнул. – Моя сестра не такая уж злая, как я считал. – Он расправил плечи и отбросил со лба припорошенные снегом волосы. – Но я был моложе и намного глупее.

Он взял её за руку, ужасно холодную и костлявую, и пригладил ей волосы – совсем чуть-чуть. Но потом вспомнил, что это ужасно невежливо, и быстро отдёрнул руку.

Мальчик и девочка пошли вдвоём через заснеженный сад к каштановой часовне, где свет факелов устремился к небесам.

Никто действительно ничего не заметил. Он показал ей столы с жареными птицами и зверьми, вином и дымящимся рагу, шоколадом, крупными ломтями красного бегемотового мяса и влажно блестевшего верблюжьего горба. Он показал ей крокодила, чьи пилообразные челюсти закрепили в открытом положении с помощью серебряных болтов и наполнили пасть засахаренными персиками, и рог носорога, с которого стекал мёд, смешанный с солью. Девочка робко смеялась и ела сколько хотела. На неё никто не смотрел, она легко затерялась среди пёстрой стайки детей.

Девочка с любопытством наблюдала, как Динарзад вели к алтарю, подметила её дрожь и то, как ей трудно дышать. Мальчик тоже смотрел, но притворялся, что ничего не видит, – не хотел расстраивать сестру своими слезами.

В свете сотен факелов, под небом, полным жёстких, холодных звёзд, похожих на льдинки на железной решетке, они танцевали. Поначалу ей пришлось нелегко, но он показал лёгкие движения и вывел в самый центр толпы, где всё заполнял смех, голоса и золотые кружащиеся тела. Мальчик танцевал с девочкой-демоном на глазах у своих родных, кружил её всё быстрее и быстрее, пока детское платье Динарзад не превратилось в размытое красно-золотое пятно. Он видел, как под вуалью по её подбородку катятся слёзы, и чувствовал, что они падают на его руки. Сёстры, кузины и степенные пожилые тётушки мальчика танцевали рядом и смеялись; их голоса стали невнятными от выпитого.

Танец был в самом разгаре, когда Султан, восседавший на праздничном троне из слоновой кости и сливовых веток, обмакнутых в расплавленную бронзу, жестом приказал им приблизиться. Мальчик бросил взволнованный взгляд на свою подругу под вуалью, но не смог отказать. Он медленно подошел к своему отцу, сжимая в своей ладони её ладонь и чувствуя её испуг. Чернобородый Султан взглянул на детей; в его глазах отражался свет факелов, от чего он стал похож на джинна.

– Какую красивую подружку ты себе нашёл, сын. Она изумительна – такая красная, будто демоница.

– Д-да, отец.

– Одна из моих? Что-то я совсем запутался!

– Н-нет, отец. Она из гостей, приехала на свадьбу, как и множество других.

– Тогда добро пожаловать, дитя! Не забудь хорошо отозваться о нас, когда вернешься в свой чужеземный дворец. Расскажи всем, что мой сын хорошо с тобой обошёлся, а моя дочь была рада видеть тебя на своей свадьбе. Расскажи им, – тут его голос слегка дрогнул, но вряд ли кто-то мог бы решить, что для этого есть иная причина, кроме отменного сладкого вина, – расскажи, что мы были добры к тебе.

– Уверен, она так и сделает, отец.

Султан склонился к двум дрожащим детям, и они ощутили исходящий от его волос запах кедра и ладана.

– И, – прошептал он, – присмотри за моим сыном, юная госпожа. В такой вечер мальчишке легко потерять голову.

Девочка кивнула – её голос сдался без боя. Султан кивнул в ответ, отпуская их, и мальчик снова повёл свою алую подругу танцевать, но она не могла ступить и шага: плакала и дрожала, не в силах взять себя в руки. Поэтому мальчик увёл её от толпы и каштанового навеса, обратно в сад, где она сунула ладони в снег и стала наблюдать, как он тает от тепла. Она посмотрела на мальчика, и он осторожно поднял вуаль. Её лицо покрывали потёки слёз, а веки блестели, как свежие чернила.

– Если я буду плакать достаточно долго, – прошептала она, – думаешь, чернила смоются, словно картина под дождём? Думаешь, я могу быть рядом с этими пламенными людьми каждый день, с твоими пьяными тётушками и кузинами? Думаешь, я могу сидеть рядом с твоим отцом, и меня назовут красивой без вуали?

– Нет, – мягко проговорил он. – Я так не думаю.

Она коротко рассмеялась и вытерла нос.

– Я тоже.

Он укутал её в плащ и вытер слёзы краем своего рукава. Порфировый браслет легонько стукнулся об её щёку. Девочка подняла на него покрасневшие глаза – в её взгляде читалась безотлагательная просьба, – а потом сомкнула веки.

– Прошу тебя, – прошептала она. – Прошу тебя…

Сказка о Клетке из слоновой кости и Клетке из железа

(продолжение)

Жар-Птица, его дочь и я втроём шли по пустынному городу. Я видела те места, что знала по ночным историям: Портновский округ, Оперный дворец, Площадь часовщиков и маленький дом, где было множество замков, церковь, что не была церковью, бурную реку с такими многоцветными водами, что цветов не сосчитать, даже имея в своём распоряжении бухгалтерскую книгу и тысячу лет. Мне показалось, что далеко на востоке, за прижимающимися друг к другу красными строениями, я вижу немыслимо высокую башню сирен.

Мы шли по широкой ухоженной улице, которая виляла из стороны в сторону, как всё в Аджанабе, хотя по сравнению с другими улицами она казалась не слишком извилистой. Она расширялась, пока мы не оказались в просторном дворе, заполненном сотней молчаливых статуй с застывшими безупречными лицами из красного камня. В руках они держали раскрытые аспидно-серые веера и табакерки из агата, мрамора, малахита. Это был тот же двор, через который ранее мы прошли с Аграфеной, и я снова ощутила озноб. Но Фонарь их словно не заметил – обошел это сборище, в то время как мы с Утешением, ступая аккуратнее, прошли его насквозь, разглядывая печальные лица, настолько чёткие и разные, с широкими носами и узкими, высокими, а также нависающими лбами, с полными и поджатыми губами. Мы трогали их щёки и почувствовали, что в камне полным-полно мельчайших частиц кварца, которые мерцали в предрассветных сумерках. Они были жесткие, тёплые и неподатливые.

– Они похожи на жён, – сказала я, смеясь, и Утешение посмотрела на меня как на сумасшедшую.

Я бы покинула людскую рощу и забыла об этом чуде среди чудес, как было в первый раз, если бы не услышала, что кто-то копошится в углу площади, что-то неистово бормоча и сжимая в каждой руке по долоту.

Наверное, в молодости она была красивой. Её длинные белые волосы свисали тонкими прядями, припорошенными каменной пылью, а усталое морщинистое лицо походило на брошенную карту сокровищ, которые больше никого не манят. Её голова была повязана шалью, напоминавшей сеть, а одежда давно превратилась в коричневые лохмотья, жесткие и грязные. Ещё у неё не хватало зуба, и она ходила босиком.

– Видимо, нужно радоваться, что она так и не выросла! – рявкнула старуха.

Думаю, что когда-то её голос был превосходным, но теперь звучал как арфа со сломанной декой.

– Прощу прощения, бабушка, я не знаю, о чём ты, – сказала я, держась на почтительном расстоянии.

– Он мне как-то рассказал, когда пришла партия бренди: было очень поздно. В такие моменты он делался разговорчивым, знаешь ли: у большого камина, под той глупой, уродливой старой башкой. Он рассказал мне, куда отправилась его жена, и я думаю, нам нужно радоваться, что она так и не выросла. Иначе сыну мясника было бы несдобровать, когда она сделалась бы вся зелёная и огнедышащая!

Утешение прижала ладонь ко рту, её глаза распахнулись. Старуха протрусила ближе и долотом подправила бровь статуи с осиной талией.

– Я все их сделала для неё. За эти годы, да. Я не хотела… – Её голос внезапно сел: – Не хотела, чтобы ей было одиноко, знаете ли. Для меня была невыносима мысль о том, что ей одиноко. Я не могла думать, что она стала как я. Она где-то здесь, среди толпы, в которой любила находиться. Где-то здесь… но я забыла. – Карга окинула каменное сборище взглядом тусклых слезящихся глаз. – Я просто забыла, – прошептала она.

Утешение умчалась прочь без единого слова, и я осталась наедине с сумасшедшей, которая чесала голову. Её взгляд был потерянный, тёмный.

– Где мой Василиск? – прошипела она. – Где мой камнелапый малыш? Почему он ко мне не вернулся? И не посмотрел на меня, как на неё? – Старуха споткнулась, и я поймала её, хотя от моего дыма она начала кашлять и чихать. Она выпрямилась и взялась за турнюр другой фигуры из песчаника. – Где ты, старый ящер? – проговорила она, задыхаясь. – Почему ты не вернулся?

Пока она работала, я велела себе к ней не прикасаться: она бы не поняла. Но всё равно я чувствовала, как моя тёмная рука и огненные ногти тянутся к её трясущейся голове. Я погладила женщину по волосам, положила ладонь на макушку. Возможно, она была достаточно безумной, чтобы не испугаться; подставила голову под мою руку и закрыла глаза, и слёзы потекли по её глубоким морщинам.

– Мне жаль, Орфея, – прошептала я.

Внезапно на другом конце заполненной статуями площади Утешение ухнула, как сова, и рассмеялась. Взяв старую Герцогиню за руку, я пошла на шум, как на крик фазана в кустах. Мы нашли дочь Жар-Птицы возле высокой статуи из песчаника, с красным лицом и красными же лодыжками, длинным волосами и высоким лбом, в подбитом мехом платье, которое прильнуло к её ногам, когда она резко повернулась, чтобы взглянуть на что-то на земле; на её лице застыло изумлённое и обиженное выражение.

Орфея протянула замотанную в лохмотья руку к лицу статуи.

– Хорошая девочка, – сказала она со вздохом, – ты нашла её, мою милую, мою старую подругу. – Она втиснулась в кривые объятия красного камня. Её сухая щека прижалась к грубому застывшему лицу статуи. – Думаете, они слышат, как она поёт? – спросила старуха. – Другие слышат её своими каменными ушами?

– Конечно, – ласково сказала Утешение, гладя волосы старой женщины в точности как делала я. – Я слышу её прямо сейчас. Она такая красивая, когда песней призывает солнце.

И дитя увело меня прочь оттуда. Мы оставили двух женщин – каменную и живую – наедине. Уходя, я слышала, как Орфея поёт надтреснутым голосом, и моё горло сжалось от огненных слёз, готовых пролиться.

Когда мы проходили мимо последней статуи, самой дальней и изображавшей девочку в материнском платье, запутавшуюся в подоле, я увидела в её красной, грубой руке то, что должно было быть табакеркой, но не являлось ею, как церковь не была церковью: сердоликовая шкатулка оказалась размером с мою ладонь. Я высвободила её из жестких пальцев ребёнка и почувствовала лёгкость – она была совсем не тяжелой.

– Что это? – тут же сказала я, хватая Утешение за руку и показывая ей коробочку.

– Откуда мне знать? Просто мусор, который Герцогиня использовала для своего маленького зверинца. Она использует всё – ты должна была это понять не хуже меня. – Утешение потёрла руку: бледно-розовый ожог в форме ладони появился там, где я её коснулась, ибо я проявила неосторожность. Я взмолилась о прощении. – В мёртвых руках полным-полно коробочек. С чего ты взяла, что эта особенная? – проворчала она, прижимая руку к себе.

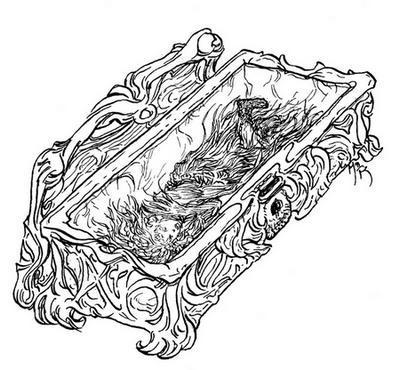

Но она и впрямь была той самой, особенной! Я смотрела на её полированную поверхность: резные узоры в виде завитков, спиралей и высокой травы на крышке; миниатюрные ножки в виде лап с когтями и маленький золотой замочек.

– Ну так что? Открывай! – сказала Утешение.

– Могу ли я? Кохинур сказала, что это принадлежит ей. Наверное, будет неправильно, если я её открою.

– Тогда я открою! Давай, я же вижу, ты едва сдерживаешься… Хочешь узнать, что внутри? Они не объяснили тебе, что значит быть королевой. Разве ты им чем-то обязана?

Я бросила резкий взгляд на юную девушку с её блестящими чёрными татуировками и голым животом.

– Я думала, ты это проспала, – сказала я с подозрением.

Девочка криво усмехнулась: её лицо под длинными волосами было по-волчьи проницательным.

– Открой её, – попросила она.

И я открыла: вложила пламя одного из своих тонких ногтей в замок и повернула, прислушиваясь к щёлканью сердоликовых деталей. Крышка приподнялась, и я аккуратно её подхватила. Фонарь выглянул из-за статуи юноши, убивающего оленя, а Утешение приподнялась на пальцах, чтобы заглянуть в шкатулку.

Я позволила ей открыться, и внутри мы увидели женщину не больше пальца, сделанную из травы, – волосы из вьющихся молодых проростков, а тело из тростника, сплетённого внахлёст. Её луговые глаза были спокойны и закрыты, миниатюрные ручки-травинки сложены на платье из соломы и света. Она вся светилась, излучала серебристый и опаляющий свет, который собирался в шкатулке, как если бы я держала в руках красную свечу. Мы втроём стояли и смотрели на маленькую зелёную женщину в шкатулке.

– Она проснётся? – спросила Утешение.

– Я не знаю. И не понимаю, зачем она понадобилась Кохинур, – ответила я.

С бесконечной осторожностью я сунула палец в шкатулку и погладила женщину по щеке. Та повернулась, как поворачивается младенец к материнской груди, и вдохнула чёрный дым моей кожи. Её зелёные точно пастбище глаза приоткрылись. Женщина села в шкатулке, и травяные волосы упали ей на спину. Она посмотрела на джиннию, Жар-Птицу и любопытную девочку.

– Ох, – простонала она, – дайте мне ещё поспать…

– Прошу прощения, – тихонько сказала я, чтобы не навредить травяным ушам, – но это ужасно важно. Кто ты такая?

Она обратила ко мне своё скорбное личико, и её травяные глаза моргнули.

– Теперь я никто, – она вздохнула, и будто ночной ветер подул над степью. – Я стала никем…

Сказка о Сердоликовой Шкатулке

Падать с небес на землю очень долго. Падать – это лететь сквозь тьму; а ещё там холодно.

Я её не виню, это не в моих привычках. Но я не хотела уходить. Другие выбирали сами, остаться или упасть, сгореть или угаснуть и потемнеть. Я не могла выбирать. Звезда прошла среди нас, с ногами как огненные столбы, – до того, как она стала ткать, до красного города, – и вырвала нас из черноты, из земли-что-была-небом. Я сомневаюсь, что она заметила, как мы гибнем из-за неё и падаем. В тот день она многих раздавила и разбила, и многие пролились дождём осколков, обратились в гибельный стеклянный ливень, что с жутким воем пронёсся сквозь Небеса. Однако мне повезло: я потеряла лишь ноги и упала более-менее целой, слыша, как вокруг кричат Травинки-Звёзды, превращаясь в ничто, и их свет расплёскивается по полям.

Знаю, если бы я осталась, чёрная сущность, давшая мне жизнь, вернулась бы. Матери всегда возвращаются. Я решила стать для неё травой и пребывать на дне Небес, чтобы она увидела мою скромность и поняла, что я хотела лишь быть тем, что доставит ей радость. Это я могла выбирать и, если бы могла остаться, ощутила бы её нежное лицо над собой, прикоснулась своими руками к её тёмным щекам. Я бы заплакала – дети всегда плачут, – но сказала бы ей: «Видишь, мать, я ждала тебя. Знала, что ты нас не бросишь и по-прежнему любишь и что, если я буду верной, вернёшься домой». Она поцеловала бы меня и назвала любимой дочерью, а я вспомнила бы её запах, кожу и как она выглядит; узнала бы свою мать, перед тем как всё закончится.

Но мне не дали возможности выбирать.

Я упала посреди огромного поля сахарного тростника, и мои культи обожгли стебли. Они падали и шипели подо мной; листья ломались, кипели, превращались в дым и тени. «Простите!» – вскрикивала я, пока шла, и каждый мой шаг сопровождался слезами. А потом я начала причитать, ибо везде, куда ступала, всё сгорало, обращалось в пепел и вспыхивало, соприкасаясь с моей кожей. «Простите!» – молила я, ибо сжигала их, превращая в ничто, пепел и тени, выбирая их судьбу, как кто-то выбрал за меня. Я пыталась идти легко, бежать, но тени и дым всё равно сопровождали каждый мой шаг, пока я не споткнулась о немой камень и не прижалась, заплаканная и испуганная, к острой скале, где было нечего сжигать. Там я жила, от ужаса не смея пошевелиться, чтобы не сжечь всё вокруг, пока даже камень не обратился в скользкое обожженное стекло. Свет во мне не потускнел и не спрятался.

Он нашёл меня там и назвал Ли; даже если раньше у меня было какое-то имя, он так часто называл меня Ли, что я не помню иного.

У него на плечах висела полосатая тигриная шкура, по краям украшенная когтями ястреба и ящера. Он был крупным мужчиной, но с молодым лицом, чистым и пылким, а его губы дрожали.

– Он не солгал! – восхитился этот человек. – Он мне не солгал! Ты здесь, настоящая, живая, – и ты моя!

– Не прикасайся ко мне! – завопила я.

Он отпрянул, обиженный:

– Не стану, если не хочешь.

– Ты сгоришь, – пробормотала я.

– Но ты моё желание и не можешь причинить мне вред!

– Заверяю тебя, могу! Но о чём ты? Чего ты пожелал?

Мужчина улыбнулся с такой радостью и надеждой, что у меня сжалось сердце.

– Чего я мог пожелать? Конечно, жену.

Сказка о Тигровой Арфе

Разве эти края не красивы? Здесь ты станешь счастливой. Я построю тебе хижину из тростника и глины и буду приносить мешками пух речных гусей для одеял. Для тебя я сделаю это и ещё много других вещей…

Когда я был мальчишкой, отец научил меня охотиться, ступать очень тихо, сворачивать шеи куропаткам и забивать оленей так, чтобы им было не очень больно. Когда миновала девятнадцатая зима моей жизни, я убил тигрицу. Это сложно, потому что тигры умны. Мой отец был горд; приготовил её и дал мне съесть сердце хищницы, источавшее пар, красное на снегу.

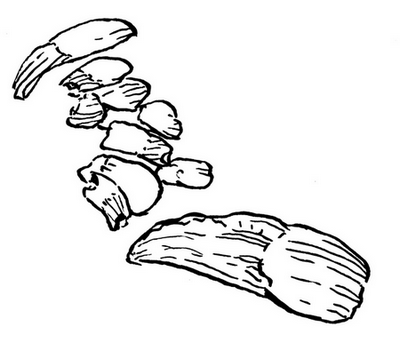

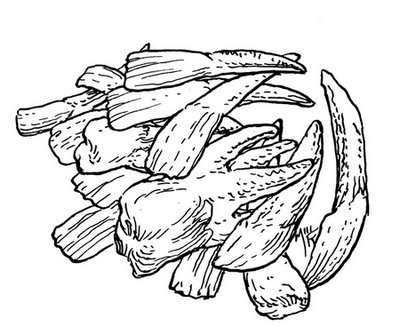

Оно было влажным и мягким, по вкусу напоминало старый стрелолист и костный мозг. Затем отец дал мне её печень, потом – кости, чтобы высосать их. Он велел мне дать убитой тигрице имя и запомнить её вкус; какой большой она была и как много детёнышей следили за нами из зарослей папоротника. Отец велел мне делать какую-нибудь вещь из её тела каждый день в течение года, чтобы я познал свою тигрицу так же хорошо, как всё остальное в нашем доме. Супы и плащи, колбасы и погремушки, жаркое и перчатки, струны для лиры. Всё это я сделал, и даже больше. Я работал весь год и скорбел по своей тигрице.

Я назвал тигрицу Ли. Это обычное имя в наших краях. Через год, после того как моя тигрица умерла, я увидел в нашей деревне девушку прекраснее тигриных чернил. У неё были волосы, чёрные будто полосы на шкуре; глаза, чёрные словно кошачьи; руки мягкие и проворные. Она ткала красивые штуки, а на вкус была как лимон и тёплые камни. Её матушка выращивала шафран и собирала из бутонов бесценную пряность. Поля её были обширны, почти бесконечны. А звали её Ли. Я уже сказал, что такое имя – обычное дело. Ли была такой богатой, что я решил, что никогда не смогу посвататься к ней: я был лишь юношей, который мало что в жизни знал, кроме тайного вкуса тигриного сердца. Но я любил шафрановую девушку, даже когда охотился, молчаливый и добрый; даже когда мой отец умер от простуды, а мать – от лихорадки; даже когда я заботился один о своём доме; даже когда занимался каждым убитым тигром целый год, делая супы, плащи, колбасы, трещотки, жаркое и перчатки.

Настал день, когда мои чуланы опустели, и я отправился в заросший папоротником берёзовый лес на охоту. Идя по следу широкоплечего тигра, двигаясь не хуже танцора, что пляшет свой любимый рил, я услышал позади чужие шаги, и не менее искусные. Когда вышел на тигра, который зарычал, как это делают кошки, другой охотник показался на поляне, и, не успел я выстрелить из лука, тот выпустил стрелу, украшенную вороньими перьями, которая прямиком угодила тигру в сердце.

Ты не удивишься, услышав, что это была Ли. Девушка стояла расставив длинные ноги; её длинные и прямые волосы напоминали водопад; руки легко сжимали лук. Она посмотрела на меня и улыбнулась.

– Как, по-твоему, мне следует назвать добычу? – спросила она. – Может, Лем? По-моему, так будет правильно.

– Да, – выдохнул я. – Назови его Лем.

Вместе мы взрезали белую шкуру на брюхе животного, и я отдал Ли его сердце, влажное и мягкое. Она сказала, что по вкусу оно походило на её собственную кожу. Я отдал ей печень, а также кости зверя, и мы вместе отнесли труп в мой дом, где я научил её готовить тигриный суп.

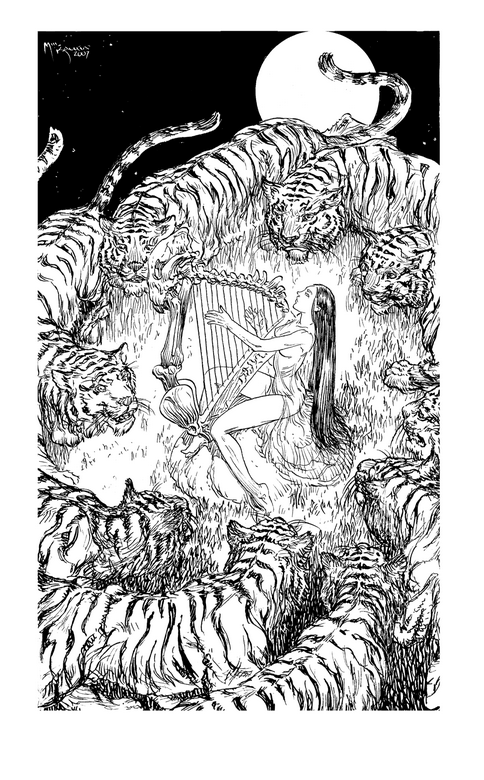

Мать Ли не очень рассердилась, но шафранов на свадьбу не дала, потому что мы не попросили её разрешения. Я подумал, что это справедливо, но перепрыгнул через каменную стену и украл единственный жёлтый цветок, чтобы Ли, моя шафрановая девочка, моя тигровая девочка, украсила им волосы. Ли готовила тигриный суп в моём доме, делала тигровые плащи, колбасы и трещотки; тигриное жаркое, сладкое будто пирог. Ещё она играла на тигровой арфе такие мелодичные и необыкновенные песни, что тёплыми ночами возле нашего порога собирались дикие полосатые существа, которые с любопытством нюхали воздух и шевелили длинными белыми усами.

Но Ли была несчастна. Через год она перестала со мною охотиться, через два – готовить тигриный суп.

– Что случилось, любимая, шафран мой, моя кошечка? – спросил я, взяв её лицо в ладони.

– За нашей дверью собираются тигры, чтобы послушать, как я играю, и каждый раз, когда я готовлю их мясо, сколько бы шафрана, тимьяна и корней бархатцев я ни добавила, вкус всегда один – не моя кожа, но моя песня, которую они так любят, что собираются у дома тех, кто точит стрелы, чтобы пронзить полосатую плоть.

– Я могу охотиться не только на тигров, Ли. Олени – более лёгкая добыча, а ещё есть кролики и медведи.

Жена повернула ко мне широкоскулое лицо:

– И что случится, когда я сварю суп из оленя, кролика или медведя? Что будет, когда я сыграю на оленьей, кроличьей или медвежьей арфе?

Поэтому я продолжил охотиться на тигров и сам готовил суп. Ли играла на арфе, и тигры по-прежнему приходили к нашему порогу. Однажды вечером, когда небо было тёмно-синим, как лепестки шафрана, я принёс ей деревянную миску с супом из тимьяна и бархатцев, совсем без тигриного мяса. Она его выпила и взяла свою арфу из костей и жил. Затем встала и открыла дверь… Я пытался её остановить, но она рассмеялась и прогнала меня, так что я смотрел из окна, как Ли села на пенёк среди шафранов, которые её мать наконец прислала нам (через несколько лет после свадьбы), и начала играть луне и папоротникам.

Ли играла что-то ужасное. Я с трудом мог её слушать: со струн арфы срывались тоскливые звуки, мелодия была чуждая, дикая, зубастая. Моя жена запрокинула голову, луна посеребрила её волосы, и в тот момент я не знал, не был уверен та ли это женщина, что спит рядом со мною, положив щёку мне на грудь.

Понемногу собрались тигры. Их было девять, это я помню. Звериные морды в темноте выглядели белыми и призрачными. Полоски резали ночь на части. Ли играла, а они слушали, склонив головы и не шевеля хвостами. Один за другим тигры запрокинули головы и завыли. Ты скажешь, что кошки не воют, на такое способны лишь волки, а кошки пронзительно кричат или шипят. Но ты ошибаешься! Они могут выть, а девять кошек воют точно хор демонов. Их голоса соединились со струнами Ли в дикой гармонии, клыки блестели желтым, глотки завывали, а лапы крушили цветы сотнями.

Слёзы бежали по лицу Ли. Она перестала играть, с восторгом и вожделением уставилась на тигриное сборище. Один за другим звери перестали выть и устремили взгляды на мою жену. Она открыла им объятия, и я её понял… Никогда не говори, что я не понимал свою жену! Ли открыла тиграм объятия, умоляя о прощении, кошачьем снисхождении и о той милости, какую могут дать тигры.

Они прыгнули в объятия Ли, как один зверь, и сожрали всю – сердце, печень, кости. На год её не хватило.

Сказка о Сердоликовой Шкатулке

(продолжение)

– Мне тебя жаль, – сказала я слабым голосом.

– Несколько месяцев я питался лишь шафраном. Выследил всех девятерых тигров и сварил их сердца. Не помогло… Я видел, как они её сожрали, и не мог с этим жить. – Голос Лема звучал грубо и хрипло, будто он бесконечно долго плакал. – Но теперь всё хорошо. Он даровал мне новую жену, ты здесь!

– Не знаю, кто и что тебе пообещал, но я не твоя жена.

– Это было не обещание, а желание. И ты здесь. Ты здесь! Это красивая страна. Здесь ты можешь стать счастливой. Я построю тебе крепкую хижину, подальше от воды и бурь. Буду готовить для тебя тигриный суп… Я буду как трава, что безропотно стелется под ноги.

Я вздрогнула, и наши взгляды встретились. Не надо было мне уходить с той скалы. Но я была одна и ничего не знала о мире. Я не знала, что нельзя смотреть ему в лицо, такое пылкое и жаждущее.

– Я не могу ходить, – возразила я. – У меня ноги сломаны. И ты не должен меня касаться, потому что сгоришь.

– Моя дорогая, моя Ли, я сделаю тебе новые ноги из чистого светлого серебра и не трону тебя, если ты этого не захочешь.

– Я не Ли. Я не она! Посмотри на меня. Я создана из травы и света и совсем не такая, какой была она.

Лем печально посмотрел на меня: большие тёмные глаза отражали терзавшую его тоску.

– Это обычное имя в наших краях…

Он не смотрел мне в глаза, а пялился на камни, говорил очень тихо, и его голос дрожал как новорожденный воробей:

– Но я знал, что если буду ждать, если буду верен, ты вернёшься. Жёны всегда возвращаются. Если я буду вести себя очень тихо, играть на призрачной арфе на пеньке орешника, ты подойдёшь к моим дверям, и я снова почувствую в своих руках твоё нежное лицо. Я запущу свои пальцы в твои тёмные волосы и заплачу – вдовцы всегда плачут, – но сумею сказать тебе: «Видишь, жена моя, я ждал тебя. Я знал, что ты меня не бросишь, что всё ещё любишь и что, если буду хранить верность, вернёшься домой». Ты поцелуешь меня и скажешь, что я твой дорогой муж, и я узнаю твой запах и кожу после стольких лет, снова узнаю свою жену, прежде чем всё закончится.

После долгой паузы, глядя на его опущенную, покаянную голову, я вздохнула.

– Мне и впрямь кое-что об этом известно.

Но я всё равно плакала, пока мы шли; а трава горела под моими ногами.

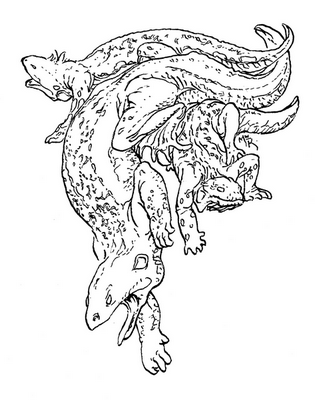

У него был дом с низкой крепкой крышей. Я стояла снаружи и не хотела заходить, потому что могла сжечь кровлю. Я упала с моей матери и ни к чему не прикасалась не нанеся вреда. Из окон и с травянистой крыши, из зарослей шафрана в маленьком саду на меня смотрели, моргая, маленькие ящерицы – синие, зелёные и чёрные.

– Кто они? – спросила я.

– О! – Лем отрешённо рассмеялся и запустил пальцы в свои густые волосы. – Это мои ящерицы. Даже охота на тигров порой становится нудной, и я узнал от одного из твоих дядюшек… – Он покраснел. – Помнишь, дорогая, того, что так и не женился, завёл тощих собак… Я узнал от него, что ящерицы милые и прогоняют насекомых. Однако он не знал того, что знаю я: отметины на их спинах странные и сложные, а у одной на чешуе было заклинание. Пока она такая одна, но я не теряю надежды. Вот как я загадал желание и вызвал его.

– Вызвал кого?

– Кашкаша. Он вернул тебя мне. Да будет благословенна его борода! Однажды я отведу своего самца-ящера к королеве и покажу чудеса на его коже, но пока к этому не готов. – Лем смущённо улыбнулся. – И у меня есть жена, о которой надо заботиться.

Он вошел в свой маленький дом и начал готовить суп из тигриного мяса, тимьяна, шафрана и корней бархатцев, тихонько напевая себе под нос, счастливый точно курица-наседка. Я стояла снаружи и дрожала от холода. Моё тайное серебро продолжало утекать в землю, пни и ящериц, собравшихся вокруг, как на водопое; свет утекал из меня, омывая их чешую. Ночь ещё не закончилась, а я уже осмелилась войти. Ничто не загорелось, и от радости Лем чуть не задохнулся. Во мне ещё оставался свет, но он был холодным и разбавленным. Я поела оранжевого супа из деревянной миски… Никак не могла решить, жалею ли о том, что хижина не вспыхнула. Теперь я оказалась там замурована, крепко и по-настоящему. К зиме, сдержав слово, Лем сделал мне новые ноги из серебра и вложил мои зелёные сломанные голени в их пустоты. Я пыталась приготовить суп из света, но он даже не притронулся к еде, зато принуждал меня есть кошачье мясо и трогал меня своими пальцами. Я внушала себе, что и на земле можно ждать, как на Небесах.

Но я была несчастна, не хотела охотиться на полосатых кошек, учиться готовить суп и играть на арфе – оленьей, кроличьей, медвежьей, даже на тигровой, к которой Лем не разрешал мне прикасаться. Но я и не хотела её трогать; всё время сидела в тёмных углах дома, стараясь почувствовать то, что чувствовала в бесконечных ночных пастбищах Небес. Лему это не нравилось, и, хотя он уговаривал меня пересесть к очагу, креслу для вязания или в кровать, я не соглашалась: плакала, царапала свои тростниковые руки и забывала своё имя, расстраивая его.

Однажды вечером Лем коснулся моего лица своими большими нежными руками, и его ладони испачкались в свете. Он спросил:

– Что такое, Ли, моя любимая, мой шафран, моя кошечка?

– Я несчастна, – ответила я.

– Как ты можешь быть несчастной? Я приготовил тебе тигриный суп и развёл такой милый огонь в очаге. Растёр цветы тимьяна, чтобы постельное бельё хорошо пахло. Сохранил твои шафраны яркими, будто свечки в земле. Что ещё я мог сделать?

Я ничего не сказала, упрямая и угрюмая. Почему я осталась с ним, спросите вы? Почему не бросила его, мутный суп и серебряные ноги? Я привыкла лежать смирно и ждать, вот что я отвечу. Но как мать могла разглядеть меня внизу, на земле, среди шафранов и ящериц?

Той ночью Лем вытащил синего ящера-самца из высокого чулана, где зверь грыз старую винную бутылку, и прошептал написанные на гребнистой спине слова, чёрные и извилистые. Глаза ящера вспыхнули, а чешуя встала дыбом, открыв жуткие алые угли; из пасти бедолаги повалил дым.

– Лем, ты настырный малый! Зачем вытащил меня из рая шести башен, где музыка джиннов час за часом звучит среди звёзд и ветра, и опять засунул в мерзкую, вонючую ящерицу? Это неподобающий сосуд для такого как я!

– Прости, Кашкаш! Но я в великой нужде! Ты был так добр и мудр в последний раз, когда мы говорили; выслушал рассказ о моих мучениях и сказал, где искать мою жену, что притулилась на скале. Я так и сделал, и вот она здесь, живёт в моём доме.

– Так зачем ты тревожишь меня?

Ящер безразлично облизнул свои глазные яблоки, потом скривился – невкусно.

– Жена несчастна, и я не могу её порадовать. Она не говорит, не готовит тигриный суп, и ей не нравится постель, пахнущая тимьяном! – Лем потёр переносицу и жалобно взмолился, обращаясь к зверю:

– Я хотел бы, чтобы её желания не были такими необъятными, чтобы она не была такой огромной и пустой, дырой, куда моя любовь утекает, а в ответ не слышно даже эха! Я хотел бы, чтобы её нужды были скромными и милыми. – Он облизнулся. – Боюсь, она скоро возьмётся за арфу. Что тогда будет со мной?

Ящер задумался.

– Выполнить такое желание мне нетрудно, поскольку мои руки охватывают всевозможные вещи, даже свержение Звезды в дом, который недостаточно велик для её мизинца. Даже такой Звезды. Но зачем мне это делать?

– Потому что я буду её беречь и любить, буду как трава под её ногами. Я никогда не позволю тиграм снова к ней прикоснуться. Клянусь, благородный Кашкаш!

Лем схватил маленькие лапы ящера в свои руки.

– Не прикасайся ко мне, грязный дубильщик! Мне, несомненно, плевать… впрочем, ладно. Будь поосторожнее с ящером. Не люблю, когда меня призывают. Я предпочитаю появляться с королевским размахом, в дыму и пламени, когда сам того пожелаю.

– Конечно, Кашкаш.

– Иди к своей жене и посмотри, что я сделал ради тебя.

– Да, Кашкаш.

Огни под кожей ящера сами потухли, а его чешуя встала на прежнее место, издав шипение пара.

Хотела бы я сказать, что почувствовала это, но всё было не так. Когда Лем примчался ко мне, как и прежде переполненный нетерпения и жажды, любящий и больной от любви, я была не больше его ладони. Думала, он ужаснётся и проклянёт имя своего ящера, но он издал радостный возглас. Он был восхищён и принялся танцевать посреди своего шаткого домика; крепко прижал меня к щеке.

– Теперь ты никогда меня не бросишь, и мы будем счастливы, Ли! Вот увидишь!

Но я была несчастна. Ненавидела то, какой маленькой сделалась, и то, что теперь для меня оказалось невозможно что-то съесть или прикоснуться к чему-либо без помощи Лема, который был доволен, как сытый тигр. Он вырезал для меня миниатюрную кроватку из вишнёвого дерева и застелил её мягкой тканью. Смастерил миниатюрные ножи и вилки. Я плакала и плакала… Год шёл за годом, и Лем начал бояться за меня, поскольку я сделалась совсем беспомощной. Он запретил мне покидать дом, чтобы не стать глупой и лёгкой добычей пролетающей мимо совы, а потом запретил покидать кровать из вишнёвого дерева, чтобы какая-нибудь жестокая мышь не схватила меня с голоду. Я лежала в постели, не шевелясь, и меня это вполне устраивало, потому что уже было на всё наплевать. Я смотрела в темноту и представляла себе, что я дома.

Так вышло, что Лем снова снял синего ящера-самца с насеста возле дымохода и прошептал заклинание, начертанное на чешуйках. Я лежала в своей колыбели, смотрела, как бедный зверь раздувается от огня и извергает дым, и вспоминала запах горящей травы да саму траву, которой когда-то была.

– Лем, ты мне не нравишься, – прорычал ящер. – Зачем снова меня призвал? Я же сказал, что предпочитаю сам выбирать время для посещений.

– Но, Кашкаш! Услышь меня! Мне невыносимо то, какой стала моя жена… Теперь она такая маленькая, моя дорогая Ли, мой шафран, моя кошечка, что её может сожрать опоссум, крыса или сокол и даже не поймёт, что сделал. А я не могу постоянно за ней наблюдать! Уже так много дней не спал…

– И о чём ты просишь? Я не могу уследить за твоим бормотанием.

– Я хотел бы, чтобы она осталась со мной навсегда, цела и здорова, чтобы никто не мог к ней прикоснуться. Я хочу увериться в том, что ей никто не причинит вреда до конца моих дней и потом.

Полыхающий ящер задумался.

– Ты, Лем, хоть и безумен, всё же должен понимать, что она – не твоя Ли, верно? Я никогда не обещал, что верну тебе прежнюю жену. То, что я устроил для тебя, несравнимо лучше какой-то несчастной фермерши-цветовода.

Бедный, ласковый Лем беспомощно смотрел на ящера, ничего не понимая.

– Она Звезда! Обожгла землю, когда явилась, и, если бы ты меня понял, я сказал бы тебе, что сам выпрыгнул из дыма, который поднялся от сожженной ею травы. Вот почему у тебя есть глупый ящер, нажравшийся травы в сожженной степи, где она упала. Вот почему я прихожу к тебе, хоть этого и не желаю. Каждое живое существо стремится узнать, как живут его родственники. – Ящер ухмыльнулся, из его глотки вырвалось пламя. – Но, если таково твоё желание, я сделаю то, что должен, и никто не сможет сказать, что я не был первым и самым лучшим из всех джиннов! Дорогой Лем, мой милый мальчик. С ней всё будет хорошо, обещаю. Но это твоё последнее желание.

Лем нахмурился, его глаза затуманились и потускнели.

– Почему? Потому что третье? Я слышал, есть такой закон…

– Нет, потому что ты мне надоел. Убирайся прочь!

Ящер дохнул огнём, и его чешуя сомкнулась. Он вытянул длинный розовый язык, на котором стояла шкатулка из блестящего сердолика. По бокам на ней были вырезаны поля колышущейся кудрявой травы, а спереди мерцал миниатюрный за́мок. Она имела в точности такие же размеры, что моя кровать.

– О, – выдохнул Лем. – Да!

Сказка о Клетке из слоновой кости и Клетке из железа

(продолжение)

– Он закрыл меня в шкатулке, – сказала маленькая Травинка-Звезда, – и повернул ключ в замке. Я стояла на каминной полке до самой его смерти, была лучшим приобретением, предметом искусства и прелестью: совершенной, непорочной, вечной. Облизанной ящерицами и обласканной руками, загрубевшими от помешивания супа. Когда Лем умер, его старая тёща забрала шкатулку, и её начали передавать из поколения в поколение. Думаю, кто-то взял её в этот жуткий красный город и, вероятно, положил на комод какой-нибудь Герцогини, назвал милой маленькой безделушкой. Не знаю… Я заснула, не желала ничего знать. Во тьме я ощущала мир и могла притвориться, что я дома, и мать увидит, как я сияю, даже сквозь ужасную коробку. Что она узнает – я не хотела ничего сжигать. Позвольте мне снова уснуть! Позвольте опять уйти во тьму! Меня высосали досуха и превратили в нелепую карлицу, засунули в коробку и оставили на подоконнике на несколько веков. Хватит!

Потрясённая, я моргнула.

– Но… ты можешь отправиться назад, если хочешь, – сказала я.

– Я устала, – сказала она, и её глазки-семечки заблестели.

– Знаешь ли, я джинн. Происхожу, наверное, не от тебя, а от сожжения, которое устроила другая Звезда. Я не уверена, мой хворост ещё не бросали. Но мы в каком-то смысле дальние родственники.

Травинка-Звезда холодно посмотрела на меня и ничего не сказала.

– Ожог, – сказала Утешение, устремив на меня взгляд, полный мольбы. – Ты не можешь отдать её им. В лучшем случае они поставят шкатулку на другую каминную полку.

– Бабушка, – медленно проговорила я, хоть Травинка-Звезда и скривилась от такого обращения. – Ты позволишь мне нести тебя? Это ненадолго.

– Разве у меня когда-нибудь была возможность выбирать?

– Она есть сейчас. Я даю её тебе. Ожог из неизвестной семьи, Королева Тлеющих Углей из страны джиннов. Потому что тьма… – Я приподняла прядь волос цвета сажи, – для нас что-то вроде навязчивой идеи.

Мы поднялись будто дым. Мой хвост стелился позади, а серебряные корзины тряслись на ветру. Ли свернулась в своей сердоликовой шкатулке и молчала. Я видела, как из-под подола её тростникового платья выглядывают кончики серебряных ног. Воздух становился холоднее, и я поднималась всё выше, к вершине башни сирен, к вершине Аджанаба, к самым кончикам его вытянутых пальцев. Там я взяла нежную Ли с зелёными плечами в одну руку и коснулась тёмного неба, последнего пятнышка темноты перед рассветом пламенеющим пальцем другой руки. Запахло грозой… Не знаю, вышло это от того, что мой огонь ужасен, или от того, что я яростно хотела, чтобы она отдохнула, оказалась подальше от Кохинур и армии королей и королев, дома, – но воздух ярко засиял, как только может сиять желание, и тьма распахнулась вокруг моего пальца, словно шёлковый квадратик, который уронили на свечу. Я сунула руку в полыхающую ночь, расширяя и растягивая тьму вокруг себя. Она была точно шкура; я задыхалась и плакала, от холода мою грудь стиснуло. Но я взяла Ли из шкатулки, одну из миллиона Звёзд, разнесённых ветром, как семена, и вложила её в ночь, как укладывают ребёнка в кровать.

Она смотрела на меня, не веря тому, что видела, и не улыбалась. Я хотела бы увидеть её улыбку и знать, что совершила благо для неё. Но она просто сделала глубокий вздох и закрыла глаза. Тьма сомкнулась над ней.