Сказка о Плаще из перьев

Называй меня Фонарь… И не смейся! Я всегда был нежным, милым маленьким огонёчком за стеклом. И никогда не был всепожирающим пламенем. Это твоя участь, твоих соплеменников, вашей армии и проклятой шкатулки.

И его.

Волшебник держал моё перо, когда я влетел в комнату на вершине башни. Я знал, что так будет. Годами чуял недолгие прикосновения его рук, понимал, что он ждёт лишь повода. Лунный свет, бледный и резкий, рассёк его ошейник, когда я вспыхнул на подоконнике. Повод стоял в углу – с округлым брюхом, прикрытым изысканным жёлтым жакетом цвета нарциссов, чьих лепестков коснулись самые первые солнечные лучи. На нём были золотые эполеты, золотые блёстки, золотые пуговицы и золотой пояс. Лацканы обшиты зелёным, таким ярким, что глазам становилось больно; чулки и башмаки с высокими каблуками подобраны в тон. У него на поясе висел тонкий длинный меч в изящных ножнах, украшенных лентами, – дорогой и показной, который сразу демонстрирует, что хозяин не умеет с ним обращаться. Картину дополнял чёрный парик, блестящие пышные кудри которого ниспадали до талии. Лицо он прятал под бальной маской с острыми углами, разрисованной золотыми листьями точно страница манускрипта, и с пучками необычных павлиньих перьев, торчавшими из пустых глазниц; на конце каждого пера сиял фиолетовый глаз. Его рот был маленькой жёсткой щелью.

В руке, затянутой в зелёную перчатку, он держал мешок пряностей, таких сильных и ароматных, что мешок промок насквозь, и комнату заполнил пьянящий запах.

– Слушай внимательно, куропаточка моя. Это Костя с берега Варени. Скоро он станет обладателем твоего пера, ты должен быть хорошим попугайчиком и подчиняться ему так же, как подчинился мне, прилетев сюда, во тьму и холод, оставив такую милую и изящную гусыню оплакивать твой уход.

– Нет нужды злорадствовать, Омир, – сказал Костя. Его голос из-под маски звучал глухо, но всё равно мягко, как угорь, и вкрадчиво. – Это признак дурного вкуса. Я уверен, он и без твоей помощи чувствует себя вполне несчастным. Я заберу его, буду держать в сухости, кормить разными вкусными штуками. Дам ему столько мышей, сколько он сможет съесть, на тарелках из хрусталя и золота. Тебе ведь хотелось бы этого, Фонарь?

Человек в жёлтом жакете положил руку на моё крыло, и под перчаткой что-то зашевелилось. Я вздрогнул, мои перья вспыхнули синим от печали и белым от тревоги. Я ничего не сказал.

Но сделка была заключена, и Волшебник забрал свой мешок пряностей, с наслаждением вдыхая их аромат. Костя с берегов Варени погладил края моих перьев и тихонько вздохнул, подумав о чём-то сокровенном. Его дыхание сделалось взволнованным и хриплым, когда он ощупывал перья. Затем он открыл дверцу большой клетки из слоновой кости и жестом велел мне забраться внутрь.

Что я мог поделать?

Путешествие в Аджанаб было долгим, а до края пустыни лучше добираться по реке. Будучи опытным речным путешественником, Костя арендовал роскошную баржу цвета тыкв и крови. Мою клетку установили на носу, чтобы я наблюдал, как бурлит и пенится зелёная вода реки, текущей с гор. Баржа качалась под моим весом, но держала, не особо жалуясь.

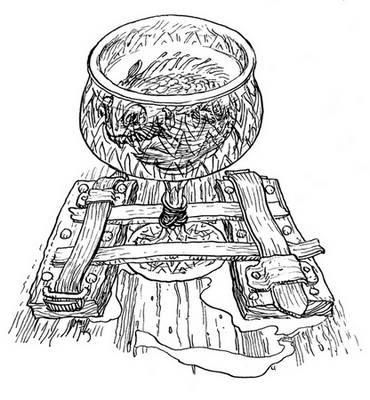

Река оказалась шире, чем я ожидал. Я видел зелёные берега, где летали огоньки-светлячки и тучи москитов. До чего же они были далеки! Вокруг баржи пенилась коричневая вода, полная водорослей. Рядом со мною на палубе находился большой хрустальный кубок, закреплённый на прочной деревянной подставке; в кубке плавала толстенькая золотая рыбка, помахивая вуалевым хвостом. На её чешуйках отсвечивала речная вода, чёрные глаза медленно и вразнобой моргали. Грани хрусталя бросали разноцветные блики на её шкуру.

– Тебе нравится река? – пробулькала она. – Я могу поговорить с шестовиками, если ход недостаточно мягкий.

– Я почти не чувствую, как мы движемся, – хмуро ответил я. – О таком мягком ходе можно лишь мечтать, но я не мечтал, и направляться туда, где заканчивается река, мне совсем не хочется.

– Извини… Такова участь зверей: если мы интересны человеку, он сажает нас в клетку или кубок. Это трагично, но стоит ко всему относиться философски. Река длинная, стекло хрупкое.

Я щёлкнул клювом.

– Аджанаб велик, а клетка крепкая.

Рыба просияла, её чешуйки засветились от удовольствия.

– Ты направляешься в Аджанаб? Я везу тебя туда, куда ведёт река. Как мило! У меня, знаешь ли, есть родня в Аджанабе.

– Рад за тебя. Мне туда не надо. Человек-павлин в жёлтом жакете говорит, что будет меня там кормить мышами. Но, сдаётся мне, человек, желающий кормить птиц мышами, мог бы исполнить желаемое где угодно. Если он везёт меня по реке в город, о котором я раньше почти не слыхал, значит, дело не только в мышах.

– Но река сладкая, как пальмовый сахар! Мне очень нравятся эти холодные горные маршруты. Однако, когда ночь делается совсем синей, я думаю о Варени и её вкусе. – Рыбка лениво развернулась, коснувшись стекла плавниками. – Каждое утро они бросают меня в реку, и я пробую воду. Здесь, высоко в горах, она похожа на замёрзший мох… Я пробую течения и глубину, ловлю направление потока и нахожу безопасный путь; узнаю, начала ли форель нереститься. Потом меня вылавливают и снова помещают в стекло. Я прокладываю курс по вкусам реки.

– Для тебя могли бы подыскать сосуд побольше.

– Люди невнимательны к тем, кто их окружает. Уверена, они считают этот винный кубок большим, как океан, запертый в хрусталь. Но я на этой барже лоцман, без меня они ничего не могут. – Её лицо – то лицо, каким может обладать рыба, – приобрело озорное и лукавое выражение. – Знаешь, когда-то я была драконом.

Я рассмеялся. Мой смех звоном раскатился над быстрой водой.

– Наверное, ты была самым маленьким драконом из тех, что когда-либо хватали девушек за передники.

Рыбка покраснела от гнева:

– Не смейся! Я действительно была драконом! И побольше тебя, кстати.

Сказка Речного Лоцмана

Я появилась на свет в скрипучем шлюзе на этой самой реке. Всё вышло случайно – вода прибывает и убывает, временами ненасытный водоворот захватывает несколько золотых искр, и кому-то приходится обходиться карманами и воронками у основания стен, покрытых скользкими водорослями. Мы – дети шлюза: мои братья и сёстры, как и я, носят имя Шлюз, что в сезон спаривания приводит к большой путанице.

Горы похожи на согбенные спины стариков, повсюду облака да туманы, и деревья склоняются к воде так низко, что продолжают расти под невысокими волнами, пока речное дно не превратится в переплетение ветвей, что тянутся с противоположных берегов, и их листва колышется в мутной воде. Вода холодна и быстра, и среди скал – где лёд крадётся по песку, сковывая склонённые деревья, так что лишь середина речного русла остаётся свободной для плавания и охоты, – есть один водопад.

Я не знаю точно, где первая золотая рыбка услышала, что этот водопад является чем-то бо́льшим, нежели одной жалкой каплей на поверхности реки. Но слухи среди нас распространяются быстро, такова природа рыб. Какой-то малый с красными плавниками слышал, как об этом шепчет форель, а той рассказала щука, которую убедил броняковый сом, восхитившийся тем, что ему протараторила рыба-барабанщик, знавшая о правдивости угря, что не мог прийти в себя, услышав о приключениях окуня. И все они твердили в один голос, что, если бы золотая рыбка могла прыгнуть над этим водопадом, она превратилась бы в дракона.

Многие из Шлюзов в это не поверили – что за абсурдная идея! Драконы вылупляются из яиц и огня в далёких-предалёких странах, о которых благовоспитанные рыбы слыхом не слыхивали. Кроме того, разве кто-нибудь видел драконов или хотя бы слышал рассказы о дыме или обожжённых девах, опускавших в реку обгорелые волосы, чтобы погасить пламя? С другой стороны, мы, Шлюзы, родились отдельно от других золотых рыбок, отличаемся упрямством и раздражительностью. Лишь я отправилась с золотыми рыбками, родившимися в открытой воде, к подножию водопада, чтобы поглядеть на туман и ревущий низвергающийся поток; подумать о том, как золотая рыбка могла бы так высоко подпрыгнуть, пытался ли кто-то это сделать и ещё о том, каково иметь жесткие зелёные чешуйки вместо мягких золотых. Что чувствуешь, когда выдыхаешь пламя? Ведь можно задохнуться от собственного дыма. Не обжигает ли огонь язык и каков он на вкус? И главным, что интересовало нас, собравшихся в оранжевые, белые и красные группки, была способность летать.

Мы слышали, что у драконов есть крылья. Солнечные рыбы и светлопёрые судаки заверили нас, что когда-то видели сотни драконов, и у каждого были красивые кожистые крылья – иногда коричневые, но чаще странного цвета, как наша собственная кожа. Они были грациозны, делали в воздухе сальто и срывались в штопор, пробовали ветер, как мы пробуем воду. И все до единого утверждали, что драконы были очень красивыми. «Полёт – это как долгий прыжок, – объяснила солнечная рыба. – Если сможешь прыгнуть над водопадом, будешь подниматься всё выше, и костлявые крылья развернутся на твоей спине, как удочки».

Такой жребий казался привлекательнее, чем быть маленькой и незаметной рыбкой, известной лишь благодаря цвету, который мы не могли изменить. Нам хотелось летать и изрыгать пламя. Что бы сказали рыбаки, стань мы драконами, способными мгновенно их зажарить? А если бы мы поместили их малышей в стеклянные сосуды, кормили на своё усмотрение – или вообще не кормили, ради забавы! – и смеялись над тем, какими люди становятся маленькими, если растить их в стеклянных сосудах и не выпускать на волю даже по праздникам? Им бы было нечего говорить, решили мы. Да и мы не стали бы их слушать.

Одно дело согласиться, что какая-нибудь вещь кажется интересной, и совсем другое – воплотить её в жизнь. Мы помахивали хвостиками у подножия водопада и поглядывали на поросшие мхом скалы. Они были так высоко! Кое-кто пытался: каждый день одна или две золотые рыбки собирали всю свою храбрость, напрягали мышцы хвоста и выстреливали из воды, точно языки огня, выше и дальше, чем любые сородичи. Но всякий раз падали в пенящийся водоём, не достигнув высшей точки и ничуть не изменившись по сравнению с тем, какими они были мгновение назад.

Разумеется, я думала о том, не окажется ли один из Шлюзов сильнее. Мы каждый день боролись за свою жизнь, когда вода убывала. Приходилось плыть против течения, напрягая золотые мышцы. Поэтому мы были крупнее остальных, из-за нашего трудного детства. Но всё равно любили наш шлюз, как ребёнок любит грудь матери.

Я совершала свои попытки ночью, когда остальные отправлялись перекусить, чтобы не стыдиться падений. Прыгала очень высоко, выше прочих, и с каждым прыжком пик водопада оказывался всё ближе к моим плавникам. Я чуяла в себе прилив ветра и огня – они были готовы. И однажды ночью, когда никто не видел, когда угорь и рыба-барабанщик копошились в иле, я прыгнула, размахивая хвостом на ветру, точно кожисто-костистыми крыльями, какими я их себе представляла… И взмыла над водопадом!

С громким плеском я упала в реку наверху и поспешно удалилась от края, чтобы снова не оказаться внизу. Я была неуклюжей в воде и барахталась, как никогда раньше. Ведь рыбий инстинкт плавания таков, что у нас нет даже слова «плавание»: мы в нём не нуждаемся. Я выбралась из воды на берег, схватившись за низкую ветку дуба, и лежала, задыхаясь. Воздух обжигал мою грудь; я утратила жабры, плавники и золотую чешую, кашляла и сплёвывала воду; мне было холодно.

Я стала драконом.

Но, каким именно драконом, я понятия не имела. У меня не оказалось крыльев, плоть была не чешуйчатой и зелёной, а розовой и мягкой; две ноги и длинные волосы, которые намокли и прилипли к рукам; изо рта выходили только желчь и речная вода, никакого огня. Я подумала, что драконов давно никто не видел, может, теперь они так и выглядят. Всё, что живёт не в воде, в большей или меньшей степени похоже; солнечные рыбы со светлопёрыми судаками частенько ошибаются. Может, у дракона и впрямь изысканные пальчики на ногах и тупые ровные зубы. Разве я могла сомневаться? Я перепрыгнула водопад – значит, теперь я дракон, пусть и странный на вид.

Я спустилась с горы, дрожа; мои мягкие и бледные драконьи ноги не привыкли ступать по острым камням и гальке. На пути мне встретилась деревня, и – в точности как в сказках! – у деревенских жителей при виде меня округлились глаза и отвисли челюсти, они бросились бежать, что-то бессвязно бормоча. Однако потом вернулись со штанами, длинной просторной рубашкой, поясом и шляпой и сказали мне, что не следует разгуливать нагишом.

– Драконы делают что им заблагорассудится, – высокомерно ответила я. – Меня нагота не беспокоит. Жаль, если она беспокоит вас.

Они затащили меня в домик и поставили перед длинным овальным зеркалом. В нём отражался, как я предположила, дракон: с длинными волосами цвета чешуи золотой рыбы, маленькими округлыми грудями, синими глазами, точно летняя река, и родинкой над ключицами. Я не видела, в чём проблема.

– Так и выглядят драконы, – сказала я, пожав плечами. Уверенности в моём голосе было больше, чем я на самом деле ощущала. Я прочистила своё новое горло. – Удивлена вашему провинциальному невежеству. Но, если цвет моей чешуи вас беспокоит, я приму вашу нелепую одежду.

Они нервно рассмеялись и продолжали разглядывать меня, разойдясь по углам комнаты – кто бы удивлялся! Я облачилась в их одежду, надела огромные башмаки на толстой подошве и спокойно ушла подальше от горы.

Пока я странствовала по миру, вокруг золотилось лето. Я ела кроликов и крыс – дышала на них, пока они не останавливались, чтобы изумлённо поглядеть на меня, мои раздутые щёки и раскрасневшееся лицо. Я вздыхала и хватала их голыми руками. Драконий жребий меня очень разочаровал. В самые трудные моменты, когда вокруг стелилась сырая ночь, а волки пели друг другу баллады в далёких холмах, в мою голову приходили мысли о том, что, наверное, я самую малость меньше дракона, но уж точно больше, чем золотая рыбка.

Однажды утром, когда солнечные лучи играли на листве ежевики, в долине появились охотники: оленя они не поймали, но заманили в ловушку дракона. Моё лицо было испачкано в ежевике, и я не знала, что сказать. Предводитель охотников был темноволосым красавцем, и он не испугался моего рычания.

– Я дракон. – Я вздохнула, почти умоляя их поверить в сказанное. – Вы должны тотчас разбежаться по сторонам, как муравьи.

Мужчина достаточно серьёзно взглянул на меня.

– Нет, – сказал он, – ты ошибаешься. У моего отца в зале есть драконья голова, и, хоть она вся в пыли, а в одной ноздре поселилась мышь, я бы ни за что не перепутал дракона и деву.

– Но я перескочила водопад! – зашипела я в отчаянии. – Никто раньше этого не делал! Я из рода Шлюзов!

– Не имею ни малейшего понятия, о чём ты, но молодой девушке нельзя быть одной в глуши, где лишь дядюшкины штаны защищают тело от ежевики.

– Мои дядюшки штанов не носят…

Я протестовала, но его собратья-охотники мгновенно меня окружили, как зайцы лису, и вынудили сесть на лошадь; та галопом понесла меня к ветхим воротам города, где было множество красных башен. По пути он рассказал мне о славе Аджанаба, величайшего из городов земли во всём, включая валюту.

– Знала бы ты, – сказал предводитель охотников, и его серые глаза сверкнули, будто рыба гольян в вихревом течении, – до чего у нас необычные монеты! Синие и яркие, как твои глаза, и в центре каждой две безупречные дырочки. О, наш край прекрасен, и ты можешь быть счастлива здесь.

Сказка об Аджанабской Монете

Задолго до правления моего прапрапрадедушки монета была целой, из чистого жёлтого золота и ценилась как обычные монеты. В те дни не существовало герцогства, и Аджанаб жил подобно часам: более-менее успевая за временем и надеясь, что кто-нибудь его заведёт, но по-настоящему ни о чём не заботясь. Деньги воровали у других городов или привозили на речных баржах. В самом городе их не чеканили.

В этом беспорядочном месте жил человек по имени Амилькар, один из рыбаков Варени. Он ловил щук и карпов – отчего ты так побледнела, моя дорогая? – самых немыслимых цветов: ярко-жёлтых, тёмно-зелёных и таких голубых, что глазам больно смотреть. Замечу, что этот рыбак был мудрее рыбаков из дурацких рыбачьих сказок севера, и вечера он проводил с горном из латуни и кости, край которого натирал маслом до блеска, чтобы отгонять речных насекомых. В своей маленькой лачуге рыбак играл нежную музыку, освещая берега многоцветной реки пламенеющим горном.

А ещё надо сказать, что Амилькар был одинок, ведь даже умный рыбак воняет рыбой… Если не считать местных шлюх, рассчитывать ему было не на кого. И потому каждый вечер он наводил глянец на один из нотных листов и клал его на кресло-качалку. Со временем нотные листы, покрытые пятнами чая и осетровой чешуи, исписанные нотами, похожими на паучьи лапы, слиплись и обрели форму миловидной жены – она вся состояла из музыки. Амилькар каждый вечер садился напротив своего улова и желал, чтобы она открыла глаза-скрипичные-ключи или губы-восьмые-ноты и ожила для него. Рыбак играл музыку своей жены на пламенеющем горне из латуни и кости, но она не просыпалась.

Будь это извращённая северная сказка, в конце концов именно так и произошло бы, и она любила бы его до конца дней. Но мы, жители страны пальм и корицы, более практичны. Варени, чья вода в большей или меньшей степени состоит из краски, привлекает странных рыб и очень странных существ, которые совсем не рыбы. И однажды ламия по имени Вахья, наблюдая за играющим Амилькаром, полюбила его. Он был достаточно хорош собой, а поскольку ламия – это морская змея с тремя синими грудями, головой и руками женщины, запах рыбы её не очень беспокоил.

Рано утром, перед тем как солнце расставило свои облачные приманки, Амилькар поймал большого карпа: больше всех, что ему попадались ранее. Этот карп заглотил много дорогой нити и теперь весь был в серебряных блёстках. Ему не понравилось, что его поймали – отчего ты смеёшься, моя дорогая? – и он, ворочаясь в сетях Амилькара с китовым крючком в губе, сказал пенным, булькающим голосом:

– Амилькар, что услаждает слух хлопающих моллюсков своим блестящим горном, чьё пламя разливается над водой, услышь меня! Если оставишь меня в живых, я расскажу тебе о великом сокровище, что прячется под твоим окном каждую ночь.

Амилькар решил, что это достойное предложение, и был достаточно мудр, чтобы понять: рыбы не разговаривают с кем попало. Он тотчас согласился.

– Вахья следит за тобой, Амилькар, и, не считая того, что она намного лучше кресла-качалки, набитого старой бумагой, она – ламия, а жабры ламий полны золота.

Рыбак отпустил карпа, а вечером, вернувшись домой, принялся играть на своём пламенном горне как обычно, пялясь на грудь бумажной жены, где были записаны ноты. Не переставая играть так красиво, что даже лишенный музыкального слуха угорь чуть не выпрыгивал из воды, желая лучше слышать, он вскочил со стула, держа горн в одной руке, а другой распахнул окно, под которым свернулась Вахья, чей гребнистый хвост был синим, как краска. Её рыбьи глаза моргнули в изумлении.

– Никогда не видел ламии, – сказал рыбак. – Что ты делаешь под моим окном?

– Я услышала тебя посреди океана, где корабли разбивают пенные волны, точно головы китов…

Сказка Синей Змеи

«Не заплывай в устье реки, – говорят матери-ламии. – Она тебя поглотит. И что с тобой случится?»

На картах всегда отмечают кольца наших синих хвостов, что высовываются из моря, указывая места, куда заплывать не следует. Но кто предупредит нас самих? Ламии родились в начале мировой тьмы, когда не существовало ничего, кроме великого чёрного моря. Кто-то скажет, зелёная земля существовала всегда, как и чёрное море, но это ложь прикованных к земле. Мы, дышащие морем, знаем, что оно обширнее земли, так было и будет, и это не что иное, как первичная кровь мира. Ламии стары, старше, чем соль. Три наших груди зовутся утро, вечер и полночь, а своими хвостами мы охватываем небеса.

В краю, где живут ламии, всё синее. Волны щедро делятся своим цветом, и я не припомню, чтобы синий хоть раз оказался не главным в поле моего зрения. Поля синих кораллов, где мелькают бирюзовые плавники; колыхание побегов кобальтовых водорослей и иссиня-чёрные подводные горы, увенчанные последним сапфировым светом, где луна глубже всего проникает в воду. Ламии – самые синие из всех синих существ. Наши плавники ярко сверкают, кожа напоминает пролитые чернила, а приманки призрачно мерцают, синие в синей тьме. Во время ужасных штормов ламии пили кровь жирных синих рыб в морской глубине, а моя бабушка обычно плыла наверх и купалась в лунном свете, позволяя ему окрашивать свою кожу в серебро и лазурь. Со своего наблюдательного поста она как-то увидела страшную вещь, и её небесно-голубое сердце замерло в груди.

По волнам шёл коричнево-белый корабль. В нём не было ни капли синего. Моя бабушка последовала за ним как зачарованная, её мощный хвост извивался в воде. Она увидела на палубе существ без хвоста и приманок, чья кожа была сухой и потрескалась от соли. Она следовала за кораблём, пока тот не утонул, ибо, если наблюдать за судном достаточно долго, рано или поздно окажешься свидетелем катастрофы. Из волн она вытащила единственного моряка, чьи глаза были правильного синего цвета. Будучи рыбой, она не потратила много времени на разглядывание красивого лица, а впилась в глотку и как следует поужинала. Мы, морские жители, существа практичные и знаем, что, если попалась редкая добыча, ею следует насладиться: второго случая может и не представиться. В разбавленной крови моряка она ощутила вкус зелёной земли и голых скал, что были для неё внове, и содрогнулась.

Бабушка вернулась в синие глубины и там в положенный срок обнаружила, что понесла. Она была расстроена и испугана: ламий-самцов не существует; старые матери, живущие на свете очень долго, о детях и не думали. Но, когда она родила миленькую извивающуюся морскую змею, синие старейшины решили, что её оплодотворила новая кровь, скалистая и травянистая. С той поры повелось: когда ламия желала завести дочерей, она искала какого-нибудь моряка и пожирала его.

Так родилась я – из разодранной груди одного пьяницы.

«Не заплывай в устье реки, – говорят наши матери. – Она тебя поглотит. Что же с тобой случится?»

Не заплывай туда, там живут чудовища, чьи кривые гарпуны выскакивают из глубины и тьмы. Я была молода и глупа, как головастик, наслаждалась мягкостью сине-чёрной воды и холодом океанского дна. Свет моих приманок мерцал в волосах, притягивая завтраки. Мы, ламии, рыбы глубоководные, пьём кровь и едим песок; наша кожа не знает солнца. Я была сильна, и мой хвост бойко двигался в воде. Став взрослой, я отправилась к самой старой ламии, которая обросла таким толстым слоем морских желудей, что сделалась похожа на седую скалу. Я спела ей, как делают все юные, устроила целый концерт, чтобы подольститься к нашей общей бабушке. Мой голос заполнил волны трепещущим наслаждением, желанием увидеть реки и скалы, окунуть хвост в незнакомые течения.

Старая ламия зевнула. Кусочки коралла откололись от её челюсти и поплыли к поверхности.

– Ладно, ладно, – прокаркала она. – Почему бы тебе не спеть о чём-то синем?

«Отчего нельзя плыть к устью реки? – думала я сердито, плывя прочь от её грота. – Отчего я не могу поглядеть на траву, чистую воду, розовых и золотых рыб и на солнце, что похоже на полыхающего моллюска?»

Я отправилась к матери – изящной и покрытой такими тёмно-голубыми чешуйками, что они казались почти чёрными, – свернувшейся вокруг скалы на дне мира, жующей его каменные корни.

– Я хочу увидеть реку.

– Не надо обижать твою старую мать.

– Я достаточно смелая, чтобы одолеть реку! – воскликнула я.

Наверное, детей придумали для того, чтобы они раздражали родителей и дерзили им – поочерёдно.

– Тогда спроси рыбу-меч, она расскажет, куда плыть.

Я направилась к серебристо-синей рыбе-меч, чей рог мерцал вблизи от поверхности.

– Плыви до тех пор, пока вода не потеплеет и не сделается цвета трески, а там разыщи карпа, – сказала она.

Я плыла и плыла. Наконец вода потеплела, у неё появился лёгкий цветочный привкус, как у белого мяса трески. Тогда-то я и услышала первые тихие, огненные отголоски мелодии, которую играли где-то далеко; мелодия меня манила. Я разыскала карпа – он жевал криль возле затонувшего галеона, в котором жили три акулы.

– Плыви, пока вода не изменит цвет, – сказал он. – Она станет совсем другой, не синей, и будет тёплой, как шкура выдры. Это река. Но я бы не советовал туда плыть, там живут чудовища.

Я издала радостный вопль, разыскав зелёную воду, и обнаружила, что та затекает в море вместе с потоком ила. Бросилась в эту зелень и принялась в ней кататься; мои звёздчатые приманки покачивались в завихрениях течения. Песня сделалась такой громкой! Я подпевала ей, ликуя. Выползла на берег и оставила на траве длинный локон своих синих волос, чтобы показать, что там побывала я – единственная ламия, не испугавшаяся запретов на картах. Вода согрела мою плоть, и я заметила, что стала менее тёмной, чем была в охлаждающем океане, – скорее, бирюзовой, серебристой и кобальтовой одновременно; это меня восхитило.

Пение продолжалось, и я вспомнила, что мать рассказывала о сиренах, но не смогла совладать с собой. Я поплыла вверх по реке, сквозь фиолетовые и золотые течения, зелёные, красные и оранжевые; играла в загадки с угрями, в рифмы со скопами и пыталась делать вид, что не слышу музыки. Но каждый день я продвигалась всё выше по реке, и каждый день музыка волновала воду, как ветер.

Пока я не добралась до этой лачуги и не поняла, что поёт не птица и не сирена, а горн. Горн пламенел белым и красным, его отражение сияло золотом на поверхности воды.

«Не заплывай в устье реки. Она тебя поглотит. Что же с тобой случится?»

Сказка об Аджанабской Монете

(продолжение)

– Что же со мной случится? – робко спросила Вахья. Рыбак помог ей забраться в свой дом, где её ярко-синий хвост трижды обвернулся вокруг стен и почти высунулся через дымоход.

На некоторое время Амилькар стал счастливым. Он не сжег свою жену из нотных листов, как просила Вахья, но в знак супружеского согласия аккуратно сложил в чулане. Однако Вахья была дикаркой, и, хотя её жабры действительно оказались из золота, это было странное золото со зловещим голубоватым оттенком. Они не могли просто взять и продать его на рынке. Ламия разбивала хвостом хороший фарфор; её поцелуи были сладки, как икра осетра, но она была грубой и сильной, Амилькар трепетал в объятиях жены. Но рыбак любил Вахью, и она так страстно пела, когда он играл на горне, что угри падали замертво, а река будто приближалась к ним, чтобы лучше слышать. Ламия пела о крови моряков, синем молоке и больших синих яйцах; о лунном свете, который с такой силой падал на её груди, что она чувствовала, как появляется лёд на кобальтовых сосках. Муж глядел на неё с восторгом, и жена улыбалась.

Но однажды Амилькар заболел глупой идеей, как иные заболевают проказой. Тебе может показаться, что это преувеличение, – но не для того, кто взял в жёны ламию. Амилькар часто торговал с речными баржевиками, обменивая рыбу на горшки, сковородки и наточенные ножницы, пряности и сказки. Так вышло, что он возжелал жену одного из баржевиков, – её волосы сияли точно хранилище, в котором собраны все пряности Аджанаба. Та бросала на него ласковые взгляды, но, поскольку в её чреве был пятый ребёнок, времени на влюблённых рыбаков не было. Амилькар любил эту женщину, как когда-то свою жену из музыки, а она его не любила.

Однажды вечером Амилькар вернулся в свою лачугу с дневным уловом – связкой карпов, которые не говорили и не обещали жён. Вахья сидела очень тихо в том самом кресле, где когда-то жила немая жена из музыки. В её тёмно-синих волосах светились маленькие огни, похожие на звёзды, но Амилькар знал, что это приманки, предназначенные сбивать с толку осторожных рыб во тьме глубин. Хвост ламии завернулся вокруг всей комнаты: огромный, толстый, покрытый серебристо-синими плавниками.

– Сколько тебе нужно жён, Амилькар? – прошипела она.

– Три, – признался он, и его руки задрожали. – Я хочу, чтобы ты была в моём доме, жена баржевика – в моей постели, а моя блестящая бумажная жена – перед моим горном, когда я играю.

В гневе Вахья пробила крышу домика и синей молнией метнулась к речным баржам. Приманки в её волосах горели ярко, как фонари. Она нашла на большой барже с пряностями женщину, которую любил Амилькар, – несчастная спала на спине, прикрыв живот. Вахья никогда не желала иметь детей, но, завидев слегка выпуклый живот жены торговца пряностями, она решила, что это Амилькар поместил туда ребёнка, открыл своё горло меднокожей женщине и позволил насосаться своей крови с запахом травы. От стыда и ярости её хвост вспыхнул белым пламенем. Женщина не проснулась, ибо приманки ламии даже китов погружают в сон. Разгневанная Вахья прижала обе ладони к животу беременной, оставив два синевато-багровых отпечатка, исчезнувших к утру. Ребёнок умер, раздавленный руками морской змеи.

Хотя, если верить другим историям, дитя всё же родилось – уродливой ламией-полукровкой с тремя грудями; жизнь ей выпала очень трудная, но это выдумки…

Вернувшись к мужу, Вахья вцепилась Амилькару в шею, разыскивая следы измены, и скоро сама уже не могла понять, где раны, оставленные её собственными руками, а где – отметины, которые могла оставить жена баржевика. Не переставая всхлипывать, она распахнула дверь чулана, где неряшливой стопкой лежала забытая бумажная жена, собственноручно разорвала её в клочки на глазах у мужа, а потом съела каждый кусочек музыки и жены, со скорбью и горечью. Амилькар был в ужасе, но что может сделать мужчина, женатый на змее? На этом сказка могла бы закончиться, стань Амилькар вернее, а Вахья – добрее. Но ламия подавилась последней пригоршней обрывков музыки.

Из её бирюзового рта выпала золотая монета – синеватая, как горло утонувшего моряка.

Всё ещё дрожа, Амилькар потрясённо уставился на монету.

– Сделай это ещё раз! – воскликнул он.

Вахья снова закашлялась и опять выплюнула монету. На этот раз она её не отдала и прикусила золотой кругляш, когда муж попытался вытащить его изо рта, оставив в центре две безупречно круглые дырочки.

Сказка Речного Лоцмана

(продолжение)

– Амилькар стал очень богатым и держал жену в холодной комнате, чтобы та всё время кашляла. В конце концов он построил большой дом на реке и разместил её на нижнем этаже, у воды, где всегда прохладно и легко застудить грудь. Так Вахья стала первым чеканщиком Аджанаба, а Амилькар – первым Герцогом. Даже сейчас наши монеты имеют голубой оттенок и в центре каждой – знаменитые отметины.

Я в ужасе глядела на своего поработителя. Он сиял, уверенный, что рассказал мне отличную историю.

– Я дракон, а не банк, – проговорила я негромко.

– Милая моя, ты ни то ни другое.

Он завёл меня в дом, где было столько комнат, сколько веток на дне реки, и усадил возле огромного камина, над которым вместо головы лося висела драконья голова.

– Итак, – сказал он, взяв мою руку в свои и опустившись на колени на безупречный мраморный пол, – это дракон. Он очень старый и очень мёртвый. Ты очень молодая и очень живая, дева, а волосы у тебя каких я в жизни не видел. По-моему, ты прекрасна и блистаешь, словно золотые монеты на солнце. Если ты не полностью безумна, я бы с радостью поселил тебя в этом доме и одел во что-нибудь другое, нежели штаны в пятнах и рубашка, которая тебе очень велика, и кормил бы тебя супом, и сделал бы своей женой.

Другие обитатели особняка, похоже, считали, что всё случилось слишком быстро, и город должным образом переживал скандал. Но я-то рыба: дважды в год мечу икру десятками, и мне дела нет, выживут ли мальки. Если еды не хватает, могу и съесть нескольких – такова природа золотых рыбок, у нас, речных обитателей, так принято. Спариваться легко, легче, чем пообедать. У меня было много детей, и я всех забыла, как они забыли собственных детей и внуков. У золотой рыбки золотое сердце, а золото и чувства – вещи несовместимые.

Поэтому я вышла замуж: мне показалась, что суматоха не стоит икры, ради которой её затеяли. На мне было платье, похожее на тысячу паутин. «Возможно, – думала я, – превращение рыбы в деву – событие почти такое же неординарное, как превращение рыбы в дракона». Вокруг покачивались курильницы с благовониями и бородатые мужчины смазывали маслом лбы. С другой стороны, девы вели себя гораздо суматошнее рыб. Постель новобрачных была с вышитым одеялом вместо миленькой кучки веток и тени. И вместо блестящих маленьких икринок, приклеившихся к стене шлюза, случился большой живот. Месяцы сменяли друг друга, и я уже решила, что никогда не разрожусь этой икрой.

Но, пока живот рос, моя кожа начала отслаиваться. Я привыкла к тому, что она розовая и мягкая, и встревожилась. Пошла к доктору, который уединённо жил в комнатах, отведённых ему в особняке, и легла на его стол. Он долго пичкал меня пиявками и зельями, но кожа продолжала отслаиваться. Наконец с моей ноги слезли последние ошмётки девичьей кожи, и под ней обнаружились, блестя на безупречном мраморном полу, три длинных чёрных когтя и зелёные чешуйки, напоминавшие осколки изумруда.

Сказка о Плаще из перьев

(продолжение)

– Я всё тотчас поняла, – со смехом сказала золотая рыбка. Череда пузырьков пронеслась к поверхности воды в её кубке. – В конце концов, в младенчестве золотая рыбка похожа на золотую ресничку, плывущую по воде, и ничто в ней не напоминает взрослую рыбу. Я прыгнула над водопадом и превратилась в младенца. Отложив икру, стала взрослой и обрела зрелую форму – с чешуёй, крыльями, пламенем и так далее. Ты никогда не думал, почему в старых книгах много драконов, которые гоняются за девами? Змеи думают, что эти девочки – сироты, и стремятся забрать их в своё логово, чтобы вырастить сильными и крепкими.

– Что случилось с ребёнком? – мягко спросил я.

Шлюз чуть приподнялась, а потом опустилась в воде, будто пожала плечами.

– Боюсь, во время родов я завершила преображение и прямо с постели вылетела из особняка, волоча длинный зелёный хвост, завитый словно штопор. Я дохнула огнём на луну от избытка чувств, а потом на дом, его нижний этаж. Улетая быстрее, чем несётся по воде речная баржа, я мельком увидела позади, как что-то большое и синее исчезает в реке.

Я летела со скоростью, на какую были способны мои крылья-удочки, в горы, к моей реке и шлюзу. И не думала о ребёнке. Не знаю, был это мальчик или девочка. О его отце я тоже не думала. Спаривание длится не больше одного сезона, иное было бы неприлично. Икринка выживает или погибает, как ей суждено. Самое большее, что может сделать мать, это отгонять самцов какое-то время, чтобы не съели икру, а потом её следует оставить на милость реки. Я вернулась к другим золотым рыбкам, чтобы доказать им, что такое возможно, и показать, как это делается. Я взмыла над пенящимся, бурным краем водопада; мой хвост развевался, как зелёный флаг, а ноздри раздувались, втягивая ветер… Ох! У него был вкус солёных креветок и разбитых косточек. Мой спинной гребень колыхался, белый и синий, как бедная ламия. Я призвала шлюзовых и золотых рыб, форелей, щук, броняковых сомов, щёлкающих барабанщиков, угрей, которые не лгут, и окуней.

Взмыв над водопадом, я почувствовала, как мои чешуйки начинают уменьшаться в размерах, лапы сжимаются… а потом я снова превратилась в золотую рыбку и упала в озерцо с громким всплеском.

Я не мог сдержаться. Я хохотал и каркал так, что моя грудная клетка подпрыгивала.

– Прости, я не хотел быть жестоким. Наверное, ты очень расстроилась.

Рыбка опять пожала плечами на свой рыбий манер.

– Они тоже смеялись. Но всё же кое-кто: щуки и угри, форели и шлюзовые рыбы – видели, что я была драконом.

– Ты ведь могла бы снова прыгнуть?

– Наверное. Но вскоре после этого появились баржевики, выловили несколько рыб и объяснили, что мы нужны им для кубков и что нам будут хорошо платить. Мне показалось, что пробовать реку на вкус – неплохая работа. Рейс за рейсом я путешествую так же далеко, как любой дракон. И не думаю, что мне понравится опять оказаться в младенческой форме. Она совсем не похожа на зрелую, к тому же розовый цвет мне не идёт.

Мы со Шлюз ещё не раз мило беседовали на палубе речной баржи, но все реки заканчиваются. Эта оказалась очень длинной, путешествие заняло много месяцев. Но мы не одолели и половины пути до Аджанаба. Когда русло наконец сузилось и стало несудоходным, я почти забыл, что нахожусь в клетке, – всё из-за её голоса, доброго и бодрящего, как флейта-пикколо, и блеска золотых чешуек в хрустальном кубке. Я часто думал о моей гусыне, её оранжевых перепончатых лапах и ухающем крике. Когда я плакал, Шлюз тактично отворачивалась. Но она попрощалась со мной, выплеснув немного воды, и на миг опечалилась, когда Костя погрузил меня на телегу. Я бился о прутья, мой хвост вспыхивал, дочерна обжигая их вместе с замком и краями одежды Кости, но уберечься от красного города было невозможно. Мне оставалось лишь ждать.

Варени оказалась великолепной, как и обещала Шлюз; мосты содрогались под колёсами нашей телеги, красная пыль сыпалась в воду. Но сияние золотого жакета Кости затмевало многоцветье реки, и я тонул в сером болоте отчаяния. Когда он направил телегу в Портновский округ, я почти догадался, откуда у него этот жакет.

Каждое окно и дверь в каждую лачугу были занавешены тканями, окрашенными в густые и яркие цвета. Даже обычные передники блестели, как золотые рыбки. Вместо водосточных канав вдоль улиц стояли лохани с краской алого, жёлтого и синего цвета. Несколько весёлых горожан – их было меньше, чем лоханей, – окунали туда юбки, брюки, шляпы и красивые длинные жакеты. Катушки дорогих нитей стояли повсюду, точно фонарные столбы, и дети со сверкающими ножницами за деньги отрезали нужную длину. Людей было не очень много, а одежда имелась в изобилии. Где-то далеко слышался смех, крики, стук и плеск, хруст костей и звук разрываемого шёлка, песни и танцы… Аджанаб лишь недавно умер, бурные поминки ещё шли. Костя на меня не смотрел и гордо выпрямлялся во весь рост, когда один-двое грязнощёких ребятишек останавливались, чтобы поглазеть на меня, его добычу. У него была неуклюжая походка: он хромал, что нередко случается у аристократов. Пока мы добирались до колокольни на восточном берегу Варени, уходя подальше от толпы и платьев, развешанных как занавески, я об этом не думал.

Тогда колокол ещё был цел, но остальное выглядело почти так же, как сейчас, в соответствии с происходящим на берегах Варени, – вещи здесь повинуются естественному желанию и медленно скользят вниз, к реке. Всё было забито досками, разбито, покрыто пылью и погружено в полумрак. Колокол не звонил, половицы скрипели, и мою клетку повесили туда, где ты её видишь, чтобы больше не двигать. Костя всплеснул руками, будто только что сделал мне отменный подарок, перевязанный ленточкой с бантиком.

– Здесь мы с тобой будем работать, мой дорогой друг. Это милое местечко с большим количеством углов, где можно прятать разные вещи.

– И какую работу я должен выполнять для тебя?

– Никакую! Сиди смирно, а я буду делать всё, что нужно. Раб таких размеров мне бы не пригодился.

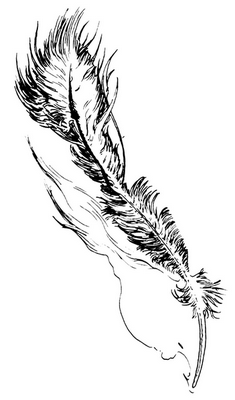

Костя, чья золотая маска мерцала под бахромой из павлиньих перьев, наклонился и выдернул из моего хвоста одно длинное перо. Я вскрикнул от внезапной боли – прежде лишь Равхиджа, тыковка и милая садовница, поймавшая меня на воровстве, совершила подобное в качестве кары. Истекая кровью, я уставился на него с болью и недоумением. Я уже был у него в кулаке. Какой прок от ещё одного пера? Оно дымилось и шипело в перчатке. Костя бросил его в недра колокола – там перо и осталось.

– Такое яркое! – крикнул он. – Словно Звёзды в небесах!

Это повторялось каждое утро, на рассвете. Он приходил и выдёргивал из меня перо, алая кровь капала в круг под колоколом, откуда перья не возвращались. С каждым пером его радость росла, а я слабел и всё сильнее заливался горькими слезами, пока ноги не перестали меня слушаться. В клетку сунули подушки, на которых я лежал. Мой хвост постепенно становился всё тоньше. Пространство под клеткой превратилось в круг крови и золотых слёз, напоминавший след от жуткой чаши.

Что Костя делал по ночам, я так и не узнал. Наверное, уходил в город, чтобы пить, петь и общаться со шлюхами, как это делают мужчины в париках. Мои собственные ночи были тёмными и сырыми, полными звуков реки и шелеста волн у края ступеней. Внутри колокола что-то пощёлкивало, но там никого не было. От моего хвоста осталась половина, и половина моего сердца умерла. В тоске я представлял себе, как мелькнёт за узким окном серое перо, на длинной шее отразится лунный свет. Но она не пришла… Было глупо ждать её появления.

Достигнув тёмных глубин отчаяния, я услышал шум – царапание, постукивание, поскрипывание. Из колокола выпало несколько моих перьев. Я издал счастливый возглас, увидев их, меня переполнила радость. Конечно, они погасли вскоре после того, как оказались отделены от моего тела, но золото продолжало сверкать. За перьями последовала длинная бледная нить, по которой спустилась тихая коричневая паучиха размером с детский кулак, чьи лапы были восемью изящными, блестящими иголками, а ушки резко выделялись в тех местах, где начинались её настоящие лапы; сквозь каждое ушко тянулась алая или золотая нить.

– Добрый вечер, о, ткань моя, пряха моих лучших шелковых нитей, – сказала паучиха голосом, похожим на шелест страниц. Все её многочисленные глаза серьёзно глядели на меня.

– Ты ошибаешься. Я уверен, что из нас двоих пряхой следует звать тебя.

– Отнюдь, – сказала паучиха, слегка покачиваясь на своей шелковой нити. – Костя попросил меня сделать ему плащ из перьев, самый яркий в мире. Ты – моя ткань, модель, нить и узор – всё одновременно.

Я в ужасе уставился на неё:

– Почему ты согласилась на такое?

Она пожала плечами.

– Костя всегда хорошо платил. Попробовал бы он не заплатить… Мы знаем друг друга с той поры, как я едва вылупилась, а он носил усы и шкуру. Я Манжета, Колокольная паучиха , известная на весь округ своими платьями и жакетами. Почему не прийти ко мне с таким заказом? Кто ещё сумел бы по достоинству оценить материал?

– Я не материал, – тихо проговорил я, не в силах отвести глаз от круга слёз и крови.

– Это Аджанаб, – ответила она голосом, густо прошитым сожалением. – Здесь всё и все – материал.

Паучиха помахала четырьмя из своих иглоножек.

– Это Костя с тобой сделал? А настоящие лапки превратил в браслет?

– Ты такой смешной! Разумеется, не он. Я паук-отшельник. Это имя мне подходит и кроме того указывает на то, что я ядовита . Никто не смог бы отсечь мне лапы, если бы я сама того не захотела.

Сказка Портнихи

История любого существа подобна паутине: она раскидывается во все стороны, и в ней можно запутаться, проявив невнимательность, пока рассказчик будет продолжать плести нити своего повествования.

Увязла ли я в истории Кости или он увяз в моей? Сложно сказать. Поэтому я начну с себя. Возможно, следуя вдоль нити, мы обнаружим и его.

Первое, что я помню, – стекло. Я угодила под стакан вместе с десятком других коричневых малышей – вероятно, но необязательно моих братьев и сестёр. Запах яйцевого кокона выветривается через несколько дней, и мы с одинаковым успехом могли оказаться роднёй или нет. Откуда мне знать? Но я видела сквозь стекло, по которому беспокойно ползали мои собратья по несчастью, длинный стол. На нём стояла стопка книг, а рядом – высокий кубок из рога, образованный переплетением красных, чёрных и жёлто-белых полос.

Каждый день хозяин кубка брал нескольких из нас и давил в ступке, смешивал с розовыми лепестками, змеиными чешуйками и тем, что ему приходило в голову. Он выливал смесь в кубок и пил её с видом знатока, изучая состав каждого зелья. Хоть я была младенцем, мне уже хватало ума – паукам приходится искать стропила для своей паутины и ужина сразу после того, как мать уползает обратно во тьму, поэтому умнеть надо быстро. Мы рождаемся с осознанием яда, который носим внутри себя; чувствуем его вкус. Ты же знаешь вкус собственного рта, слюны, крови? А мы хорошо распознаем вкус яда. Тот человек мог быть лишь отравителем, раз давил моих соплеменников в ступке, пока их лапки слабо подёргивались над её краем.

Я не держу зла на отравителей, ибо сама отношусь к их числу, но стать предметом чьего-либо ремесла мне не очень хотелось. Поэтому, когда он сунул под стекло свои сухие тонкие пальцы и попытался поймать меня, я была готова: взбежала по его руке прямо к шее и вонзила в неё клыки – быстрая словно лопнувшая паутинка. Он не успел даже вскрикнуть. Когда я сильно рассержена, иной раз могу укусить дважды, и такой второй укус я с радостью подарила ему, испустив тихий вопль триумфа. На щеке отравителя остались две капли крови.

Я быстра. И милосердна. Он бился в конвульсиях, как утопленник, и из его тела проросли змееподобные лозы. С той поры я веду себя крайне осторожно: вдруг у всех людей под кожей прячутся такие штуки, похожие на хлысты. Побеги остролиста, дурмана и плюща рвались из него и шарили вокруг, желая что-нибудь схватить, задушить, оплести. Но я слишком мала для таких грубых хваталок, они меня даже не задели. Ветка тёрна хлестнула по столу и разбила кубок из рога с зельем из множества пауков. Комнату заполнил ужасный печальный звук, точно сыграли последнюю задыхающуюся ноту песни, которая мечтала о лесах, бурях и молниях ярче любви. Я содрогнулась, а он растаял в затхлом воздухе комнаты. Но не могла же я, в самом деле, скорбеть по чашке!

Я и ещё несколько моих собратьев сбежали от багровеющего трупа на свободу, к солнцу. Поскольку моё пленение и появление на свет разделяла лишь паутинка, я не знала, как себя вести, и сомневалась, что понимаю, чем должна заниматься паучиха.

Я спросила сверчков в Квартале стеклодувов, и они сказали:

– Наверное, паучихам следует потирать лапками, чтобы получилась приятная музыка, которая звучит в ночи, приманивая зелёных, чёрных и очень красивых пауков.

Я пыталась потирать лапками, но не услышала никакой музыки, только сухой шелест. Я спросила мотыльков в Уделе птицеловов, и они сказали:

– Наверное, паучихам следует найти где-нибудь огонёк и искупаться в его свете.

Я отправилась в Квартал свечников, и там оказалось больше огня, чем свечного сала, но он был слишком горячим и неприятным. А когда моя передняя лапа задымилась, мне хватило мудрости отступить.

Я спросила мух в Тупике каллиграфов, и они надолго задумались, держась подальше от меня – не знаю, почему.

– Наверное, паучихам полагается есть мух, – проговорили они, запинаясь, – но мы бы не советовали. Возможно, паучихе лучше заняться плетением алфавитов, как полагается каллиграфу, или красивых платьев, как полагается портному. Мы точно не знаем, но припоминаем, что всё дело в плетении. А теперь оставь нас, пожалуйста, в покое!

Я пожала плечами и отправилась на поиски каллиграфа, который взял бы меня в ученики. Я подозревала, что мухи, как мотыльки и сверчки, были глупыми, взбалмошными существами, которые знали о паучьей жизни не больше моего, но без карты все дороги кажутся одинаковыми.

Я обратилась к кальмарам в баках, заполненных чернилами.

– Нам пауки ни к чему, – пробулькали они. – Тебя легко утопить, и с нашей стороны было бы невежливо просить тебя работать в нашей среде. Обратись к людям.

Я спросила человека в лавке с высокими потолками, в синей шляпе с пряжками, который всю ночь заполнял манускрипты аккуратными знаками.

– Паук мне ни к чему, – ответил он, кашлянув. – Тебя легко раздавить, и с моей стороны было бы невежливо просить тебя работать рядом с моими грубыми руками. Обратись к сиренам.

Я проползла под дверью комнаты на вершине самой высокой башни в Аджанабе, на краю имения Герцога – промозглое оказалось местечко. И холодно. Это в Аджанабе! Но такова была башня, столь высокая, что воздух дрожал, опасаясь смотреть вниз. В комнатах скрипели и дрожали окна, пребывая в ужасе от стен. Три женщины смотрели на меня, моргая, и в их взглядах я читала удивление и голод.

У них были женские ноги, потому я зову их женщинами, но от талии и выше они были покрыты коричневыми перьями, верхние части – воробьиные, с большими, скошенными клювами и длинными крыльями, бледно-коричневыми с чёрными кончиками, аккуратно прижатыми к бокам, точно локти. Их огромные, блестящие, тёмные глаза разглядывали меня с видом ранних пташек, что собрались позавтракать, и я спешно поджала под себя лапки.

– Пожалуйста, не ешьте меня! Я пришла, чтобы обучиться искусству букв… Я могу плести и прясть не хуже других, сошью любые слова, какие вы попросите.

Птицы посмотрели друг на друга и ничего не сказали. Взамен они распахнули крылья, начали вертеться и качаться, исполняя странный танец, то почти обнимая друг друга, то подныривая под крылья. Их босые грязные ноги выделывали многочисленные па, спины сгибались и разгибались, крылья опускались до самого пола и вновь подымались, очерчивая круг за кругом. Потрясённая, я следила за ними, за их уверенными шагами и за тем, как они постоянно касались друг друга, – не было ни единого мига, когда одна сирена не трогала бы крылом или кончиком пальца свою сестру. Остановившись, они выжидающе уставились на меня, будто что-то сказали, а я должна была ответить, если не желала выглядеть грубым существом.

Потом я взглянула на пол. От стены до стены он был покрыт великолепной кремовой бумагой, мягкой как шелковый коврик. На ней ногами и крыльями, которые, как я теперь поняла, были не в грязи, а в чернилах, сирены написали: «Но мы находим пауков вкусными».

– Я нахожу многие вещи вкусными, но, если бы я все их съела, сделалась бы размером со сковороду.

Трио вновь пустилось в пляс, их клювы то подымались к потолку, то опускались; крылья хлопали, хлестали и били бумажный пол.

«Мудро. Но ты и впрямь считаешь, что смогла бы танцевать с нами? Твоё письмо было бы таким мелким и замысловатым, что лишь истинные знатоки сумели бы его прочесть».

– Мне сказали, что паучихам полагается плести – буквы или слова, тут мухи выразились неясно, – а платья очень большие.

«Мы никогда не слышали о пауке-каллиграфе».

– А я никогда не слышала о сиренах, которые молчат.

Женщины снова моргнули, одна за другой; шесть глаз закрылись и снова открылись. И начали танцевать по-настоящему, словно кружась в вихре, который заставлял их сгибаться до самого пола. Крылья кололи и били бумагу, буквы появлялись как тени на воде – длинные, гибкие и страстные. Пальцы аккуратно расставляли точечки над «ё» и шляпки над «й». Прыжки сирен были высоки и грациозны, иной раз они перелетали через всю комнату… и ни разу не отдалились друг от друга, оставаясь так близко и плотно, как перелётные птицы в стае; летали над страницей. Движения казались неземными и будто излучали болезненный свет.

Вот что они написали.

Сказка, написанная на полу

Мы пели слишком долго и пели слишком хорошо. Теперь мы сёстры-в-молчании: таков наш обет и наша кара.

Когда-то у нас было гнездо, открытое всем ветрам, на краю открытого моря – каким серым было то море нашей юности! Каким мягким и пышным было построенное нами гнездо! Как давно это было, как много времени прошло, как много мы увидели с той поры, когда бродили среди камней на нашей отмели, называя друг друга сёстрами! Но теперь мы старые, и между пальцами у нас больше нет песка. Как давно мы не пели хорошо поставленными громкими голосами невинные баллады на берегу, как давно не подставляли раскрытые рты дождю и не находили его безвредным.

Своё гнездо мы соорудили из соломы, можжевельника и свободно колышущихся цветков хлопка, пла́вника, раковин гребешков и костей песочников. Внутри друг с другом переплетались длинные стебли травы с дюн, и мы спали, заключив друг друга в объятия, спрятав головы под крылья, и нам было тепло. Мы не были злыми, кто бы что ни говорил.

Мы радостно копошились в полосе прилива, высасывали оранжевую плоть мидий и тыкали в анемоны кончиками крыльев, наши ноги синели и покрывались мурашками от океанских брызг – и мы пели. Потрясающие вальсы о луне, которая делает такие глубокие вздохи, что втягивает в себя целое море, а потом выплёскивает его назад. Погребальные песни по нашей матери, похороненной в море, когда мы были птенчиками с розовыми пальцами. Погребальные песни по отцу, которого не знали. Мы пели тарантеллы и танцевали их на коралловых валунах, пока ноги не начинали кровоточить. Мы были счастливы вместе в те дни и ничего не знали о мире. Невинные, точно мыши, поедали рыбу, обсасывая косточки, и глядели на небо, сомкнув перья.

Знаешь ли ты, что значит петь? Есть ли песни у пауков, выплетающих лёгкую и скользящую паутину? Это значит, что ты открываешь рот, распахиваешь грудь и выталкиваешь сердце, кровь, костный мозг и дыхание из себя, как выталкивают ребёнка. Мы открывали рты, распахивали грудь и выталкивали сердца, кровь, костный мозг и дыхание из своих тел. Песни были нашими племянницами и дочерьми, которые лежали рядом с нами и тихо смеялись на ветру.

А потом на нашу отмель вынесло её. Какой красивой она нам показалась! Какие у неё были синие губы. Какая странная кожа и необычные волосы, в которых запутались водоросли. Мы наблюдали за ней и тыкали пальцами нашу утопленницу, как выброшенного на берег дельфина. Она была в моряцкой одежде, рубашка разорвана, и… мы не знали, что люди так устроены! В её пупке вертелась стрелка компаса, указывая на север, вверх, к подбородку. Кончик был в ржавчине, словно в крови. Её ботинки были полны воды, а к каблукам приросли морские желуди. Мы щипали её, толкали и катали, пели ей – как мы ей пели! Чего мы только не пели нашей милой утопленнице! Тёплые, прыгучие менуэты, волнующие баллады об охоте на нарвалов и о городах осьминогов на дне, проникновенные колыбельные для детей, которых крепко держат и которые никогда не плачут, – всё, что узнали от нашей давно усопшей матери.

– Проснись, девочка! – пели мы, но она оставалась синей.

– Прилив надвигается! Не время спать! – пели мы, но она оставалась холодной.

– Проснись, любимая морячка! Гадир бережёт тебя, Ашни бережет тебя, Нюд не позволит тебе выпить всё море! – пели мы, и она закашлялась, застонала, начала издавать звуки, которые издаёт моряк, когда не хочет просыпаться. Её глаза открылись, и они были чудесного синего цвета.

Мы ещё никогда не видели синих глаз, хотя из песен матушки знали, что они существуют где-то очень-очень далеко. Чёрные волосы утопленницы прилипли к шее, мокрые как рыбий плавник. Лицо у неё было пепельное, усталое и сморщенное, точно у старухи.

– Зачем вы песней вызвали меня обратно, жуткие старые рыбьи приманки, хотя сами же утопили? – прохрипела она.

– О чём это ты? – чирикнула Гадир.

– Я следовала за вашей песней, она заполнила мой рот солью и морем.

Сказка Мореплавательницы

Я вожу корабли из Аджанаба по северному проливу, прокладываю для них курс среди отмелей, между глубинами и мелководьем, освещённым солнцем морем и темнейшим приливом. Я их маяк, сигнальная башня, которую корабль несёт с собой, не доверяя берегу, чтобы не полагаться на него при необходимости. Когда мы в море, мой секстант – алтарь в часовне для моряков; на его латунные колёса и чернильно-тёмные острые углы они молятся с рвением, равным испытаниям за все предшествующие годы.

Но в Аджанабе никто не молится слишком рьяно.

Эта работа стала простой. Мы так часто отправляемся на север, к плавучим льдинам, рыболовецким деревням и китам, которые превращают море в туман над своими поющими головами. Я знаю маршрут так же хорошо, как собственное тело и море, ибо оно было расчерчено и измерено, словно терзаемый штормами полуостров, – в тот день, когда я стала компасом.

В Аджанабе есть женщина, которая занимается такими вещами. Её лавку трудно найти, но я могу проложить путь среди улиц так же хорошо, как через пролив. И когда я говорю, что она занимается такими вещами, то имею в виду, что ты говоришь ей, что тебе нужно, а она говорит, сколько заплатить, и потом исполняет желание самым странным образом, какой может придумать. Обычно всё заканчивается тем, что она отрезает какую-то часть твоего тела и делает из тебя желаемый инструмент. Так работают шестерёнки в голове у Фолио: лучше золотая конечность, чем плоть, ибо плоть слаба.

Что я попросила? То, о чём молятся все штурманы: не заблудиться. Будьте уверены, она истолковала это как джинн. Что она попросила у меня взамен? Над моим пупком Фолио выслушала первые слова, которые сказала мне мать, когда я лежала в колыбели из корабельных носов, – она говорила, и её слова звучали как голос океана. «Я не позволю тебе уйти в море, – прошептала моя мама, – или ты бросишь меня одну и в слезах, как это сделал он».

Потом хирургиня забрала мой секстант, и новый компас завертелся в моём желудке, от шока и скорби потеряв север. Секстант был мне братом, любовником и верным проводником; он пропал, исчез в её мастерской, будто кусок металлического лома.

Я легко нашла другой, но прошло много времени, прежде чем я его так же полюбила. Он стоял на полке в моей кабине, а я глядела на него с отвращением и подозрением, пока он не перестал казаться мне чем-то чужеродным. Когда с моего живота сошли струпья, я снова достала карты.

Как я уже сказала, это простая работа. Переселенцев сейчас много, как апельсинов на ветвях зимой. Они говорят, поля умирают, душат зелёные побеги, как ревнивые банкиры, и те, кому хватает ума, уходят. Я не из умников, но приходить и уходить – моя профессия, а Аджанаб – лишь порт, где для меня оставляют деньги.

Мы отплыли в Мурин две недели назад, наши трюмы были полны рома, лимонов и маленьких книжек с картинками, которые детям видеть не стоит. А также семей, жмущихся друг к другу и дрожащих от голода, избалованных южным солнцем, знать не знавших о плащах на меху. Столько таких я повидала! Кажется, у одной пары была малышка-дочь, что глядела на морские волны широко распахнутыми глазами и молчала. Да, точно была. А у другой – выводок мальчишек, чьи запястья были привязаны друг к другу, чтобы не потерялись. В этом я тоже уверена, но не думай, что я сумею вспомнить их имена.

Карта покрывала мой стол точно обеденная скатерть; все континенты, острова, фьорды и заливы были моим салатом и супом, ужином и закуской; я была в добром расположении духа, мой желудок спокойно указывал на север, а секстант стоял себе на полке. Я нанесла на карту безопасный, хороший путь, подсчёты были аккуратны, словно складки на платье невесты, и мы не должны были оказаться возле Отмелей сирен, близко не должны были подходить.

Некоторые мужчины во время ночной вахты говорили, что было бы неплохо послушать эти песни, а звёзды светили над нашими головами, похожие на стада мальков, и доски скрипели, и волны плескались, ударяясь о крепкий корпус корабля. Мы курили трубки из серебра, китового уса и обычных кукурузных початков и играли в кости на лимоны и ром. Мрачный Осётр, старпом, всё время проигрывал, и оттого у него выпали все зубы. Но он всё равно играл, как и я, как все мы. И вот, стоя у руля, он сказал, тряхнув бородой, слипшейся от сока:

– Галиен, клянусь тебе, однажды я их слышал! Я чинил мачту, и вдруг над волнами, будто свет маяка, разлилась песня, мелодичнее не придумаешь, – о моей сестре и её карапузе, который, все говорят, точь-в-точь я, и о том, как он топает вокруг неё с деревянным корабликом в пухлой ручке! Они пели о времени, когда сестра твердила, что гордится мною, хоть наш отец и утверждал, что я позор семьи, раз не женился, не разбогател, не просыхаю и вообще ничего не добился – просто стал старой развалиной у руля. И всё же я никогда не был позором для неё или её мальчика. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, она готовит для меня цыплёнка с хрустящей корочкой, потому что я её брат, и я ей дороже бриллиантов. Ну как вам это понравится?

– Мне это вообще не нравится, лживый рыбак. Как они узнали про твою сестру?

– А я почём знаю? Но я слышал, о чём они пели, и вот что скажу: над волнами раздавался голос моей сестры. Я и прыгнул за борт… Когда, проведя в море больше восьми месяцев, вдруг слышишь сквозь шум ветра голос любимого человека, не пойти за ним невозможно, потому что твоё сердце в это время ломается, как фок-мачта. Я прыгнул, и моя нога запуталась в такелаже. Я провисел там целый час, прежде чем капитан меня вытащил и на неделю лишил рома. Но я их слышал! Слышал, как поёт моя сестра, как жарится цыплёнок, и я знаю то, что знаю.

– Мальчики, – сказала я, смеясь, – думаю, то, что рулевой пьян, очевидно, как лосось на нересте, и его следует немедленно лишить всех лимонов.

Ответом мне был смех, какой раздаётся иной раз на палубе после полуночи. Рулевой покачал седой головой.

– У тебя нет сердца, Галиен. Подведи нас поближе, чтобы я мог послушать, как поёт моя сестра.

– Твоя сестра учит сына считать – дома, у тёплого очага. Тут, в темноте и сырости, её нет. И ей же лучше!

Поэтому я и проложила путь подальше от тех отмелей. Но море – штука забавная. Иногда оно хочет, чтобы ты оказался где-то, и не имеет значения, что говорят твои карты за ужином, – оно понесёт тебя туда, куда ему вздумается. А если ты недостаточно уважительно к нему относишься, называешь именами, которые ему не нравятся, или расстаёшься со своими святыми инструментами, будто они обрывки бумаги, море закинет тебя в то самое место, куда твой секстант совершенно точно не указывал.

Туман обрушился на нас внезапно, как оплеуха, и мы ничего вокруг не видели. Я поднялась в «воронье гнездо», чтобы разглядеть береговую линию, но у меня ничего не вышло. Вокруг всё было серым, лишь временами мелькали чайки – это подсказывало, что мы недалеко ушли от берега. И всё равно мы с секстантом потерялись, точно дети в лесу.

А потом я услышала…

Я услышала, как поёт моя мать, её тихий милый голос, прокуренный и пропито́й. А ещё она, как всегда, фальшивила. Я услышала, как ребёнок бормочет в её руках, и как она укачивает дитя, чтобы оно уснуло. Я услышала, что она поёт о море, какое оно синее и яркое, как похоже на женское тело и как все любовники уходят, завидев белые шапки пены. Я услышала, что она поёт о моём отце, у которого были рыжие волосы – только представьте! Рыжие как сердце. Кто бы мог такое вообразить? О моём отце и его паруснике с высокими мачтами, секстанте и лилиях, которые он оставлял у порога, об ожерельях из коралла и кости, которые он привозил ей из диких краёв, и о том, какой солёной была его кожа. Я слышала, как она поёт о пустом причале и пустой постели, о молитвах об удачном плавании. Я слышала, что она поёт о корабле, который так и не вернулся, и о женщине, которая каждый день стоит у причала много-много лет. Я слышала, как она поёт о дочери, которая вырастет и будет печь хлеб в лавке и никогда не увидит яркой синевы; о дочери, которая будет гладить её седые волосы и скажет, что все минувшие дни и ночи она была хорошей матерью.

Я слышала, как моя мать плачет, – я это слышала! Нельзя услышать плач матери и не пойти к ней, просто нельзя. Я нырнула в воду с громким плеском, не задев такелаж, и холод сдавил мне горло, как верёвка сдавливает шею висельника. Рыбы в ужасе бросились врассыпную, когда на них внезапно упала женщина, точно рыболовный крючок.

Сквозь воду и туман я слышала её, будто затихающее эхо.

– Мама! – крикнула я, и вода отняла у меня голос.

Но чья-то рука обняла меня за талию, как рука матери, и чья-то ладонь легла на мою голову, как ладонь матери, и голос прошептал мне на ухо – совсем не похожий на голос моей матери, но мелодичный, печальный и глубокий:

– Почему вы, люди, вечно их слушаете?

Он вздохнул, и к поверхности поплыли пузыри.

Мы всплыли далеко от моего корабля – он уже почти исчез из вида. Огромный тюлень держал меня на своём животе, как выдра, и глядел на меня бездонными чёрными глазами.

– Отпусти! Моя мать зовёт, моя мать плачет!

Тюлень сморщил нос.

– Нет, ты ошибаешься. Она напивается до потери сознания в каком-нибудь месте, о котором тебе и гадать не стоит. Ты мокрая, несчастная и потерянная, я тебя нашёл. Но это удача, а удача редко длится долго. Теперь я отвезу тебя на сухую землю, потому что я добрый и хороший тюлень. Но ты должна ответить мне на вопрос, который я задаю каждому моряку, достаточно глупому для того, чтобы очутиться за бортом: ты слыхала про сатирицу с большими зелёными глазами и кудрявыми волосами, что служит на корабле?

– Нет, друг, я ничего не знаю о таком чудище.

Тюлень тяжело вздохнул и прищурился, вглядываясь в туман.

– Ничего удивительного. Ответ всегда один и тот же. Я сбежал от неё, такова правда. Не заслуживаю снова её разыскать. Я сбежал из леса, где золотой свет струится сквозь листву дубов и тисов, берёз и сосен; сбежал от говорливых ручьёв и виноградных лоз с тяжёлыми пурпурными кистями ягод; сбежал от тропинок со следами копыт и грибов, что растут в тени; сбежал от перегноя и листвы… Я сбежал от неё! Сказал множество глупостей, которые тогда казались мудрыми вещами, и, прижимая к груди свою шкуру, бежал со всех ног до самого моря, улыбался и пел. Мои ноги даже не устали к тому времени, когда почувствовали песок и прилив. Я прыгнул в пену, и море ударило меня в ответ, волны забурлили у моей талии. Я закричал ветру и пеликанам, я был так полон соли, моя шкура была такая скользкая и нетерпеливая! Теперь всё это кажется довольно глупым. Едва попробовав море, я почувствовал – что-то не так. Во мне было слишком много от неё, а море имело вкус слёз. Однажды над моей головой прошел красный корабль, и я понял, что она там, наверху, топает по палубе своими копытами. Я поплыл следом, но корабль был такой быстрый… Я плыл за ним до самого края Кипящего моря, а дальше не смог. Но я терпелив: я ждал. Поплыл за ним к острову Торговца шкурами и в ледяные моря, где его проглотили целиком. Неделями бил лапами по поверхности моря, прежде чем киточерепаха всплыла и проглотила меня. Её брюхо оказалось таким огромным! Я искал и искал среди старых развалин, но ничего не нашёл. Лёг на печень чудища и взмолился о смерти. В темноте я не замечал, как летит время. Когда раздался шелест множества крыльев и пасть чудовища открылась, я даже не пошевелился, так далеко был от того занавеса из китового уса. Только когда старая тварь зацепила брюхом риф и выблевала почти всё содержимое желудка, я спасся. Искал среди мусора на волнах обломки красного корабля, но опять ничего не нашёл. Хотя до меня дошли слухи о том, что этот корабль снова видели в гаванях и портах. Я знаю, она жива и бороздит океан. – Тюлень слабо улыбнулся. – Кто бы мог подумать, что она отправится в море? Если бы я знал, если бы я был чудовищем поумнее да постарше и не таким глупым, я бы построил ей дом на берегу, кормил чёрным хлебом и сардинами, и мы могли быть счастливы. Есть много способов быть счастливыми. Мы могли найти свой…

– Прости. – Я с нежностью коснулась его лица. – Я не слышала ни о таком корабле, ни о таком существе. Кипящее море высохло и превратилось в белую сухую пустыню, где совсем нет воды. Мы обходим те бесплодные края стороной, ибо там акульи скелеты лежат на выжженном морском дне.

Тюлень кивнул с несчастным видом.

– Мне это хорошо известно, но я всё равно спрашиваю. Моряки частенько слетают со своих судов, как неуклюжие альбатросы. Однажды один из них будет с её корабля. Я это знаю…

Сказка, написанная на полу

(продолжение)

– Это был селки, – закончила наша морячка, – а селки не осмеливаются подплывать близко к берегу. Он тащил меня, пока мог, а потом указал направление и велел плыть к земле. Но… – Она закашлялась, из её рта во все стороны полетела морская вода. – Я никогда не была хорошей пловчихой. Выхожу в море под парусом, но не сама по себе. Я проглотила океан и глубоко во тьме, на дне бездонной тьмы снова услышала, как поёт моя мать и велит дитю в своих руках проснуться.

Мы смотрели друг на друга и растерянно моргали.

– Твоей матери здесь нет. Нашей матери здесь нет. Это место-без-матерей.

Галиен с трудом села, опираясь на локти.

– Разумеется, её здесь нет. Есть вы. Вы меня хоть слушали? Вы поёте, и мы слышим то, о чём тоскуем. Знаете, сколько людей погибло, бросившись в солёные волны из-за ваших песен? На каждой карте ваш остров отмечен как опасный, злой и как место, куда даже мысленно не следует направляться.

У Нюд задрожал клюв. Она пыталась не плакать.

– Это нелепо, – сказала Ашни, топнув босой ногой. – Мы поём друг другу. Каждому существу позволено петь. Эти песни не для вас! Мы не охотимся на моряков, забрасывая голоса в море, точно острые крючья, а выталкиваем свои сердца, кровь, костный мозг и дыхание.

– Вы разбиваете наши сердца, кровь, костный мозг и дыхание об эти пустынные скалы, и от ваших песен нет спасения, – прошептала мореплавательница.

– Но мы этого не хотели… Мы не нарочно! Мы пели для себя, – сказала Гадир, сделавшись пепельно-серой.

Нюд упала на колени, и её всхлипы раскатились над отмелью. Она упёрлась пернатой головой в камни и кричала снова и снова:

– Прости! Прости! Прости!

Мы доставили Галиен домой. В переплетении наших ног она летела как ни одна женщина до неё. Мы оставили её в Аджанабе, чтобы она могла забрать своё жалованье и купить пива матери, навестить сестру старого рулевого с жареными цыплятами. У неё были синяки под глазами, губы потрескались и кровоточили, и ей было плохо от разряженного воздуха высот. Когда мы опустили Галиен на красные крыши, она дрожала и горбилась, глаза её были пусты. Стрелка компаса в пупке вертелась словно безумная, и мореплавательница хлопнула по ней, чтобы успокоить верчение.

– Мы больше никогда не будем петь, – сказала Нюд дрожащим голосом, когда мы стояли вместе с Галиен среди дымоходов и паровых труб, черепицы и голубиных гнёзд. Мы окружили её, сомкнув крылья, но в глазах мореплавательницы не было снисхождения к нам. – Мы больше никогда не будем говорить. Даём обет. Мы никого не окликнем, даже друг друга, и, быть может, через много лет утонувшие нас простят. – Её чёрные глаза наполнились слезами, клюв начал страдальчески дрожать. – Но я сомневаюсь, – договорила она.

Сказка Портнихи

(продолжение)

Сирены одновременно прокрутились над последними буквами, и танец был завершён. Они истекали потом, их перья слиплись, точно крылья новорождённых бабочек. Все три тяжело дышали, разминали уставшие ноги, промокали друг другу лоб. Пол был чёрным от строчек; я закончила читать вскоре после того, как они закончили танцевать. Та, что была, как я предположила, Нюд, дышала с трудом и едва удерживаясь от того, чтобы не расплакаться от воспоминаний.

«Мы этого не хотели, – написала она сама в дальнем уголке. – Разве могли мы замыслить подобное? Мы просто пели».

– По-моему, – сказала я осторожно, – сирены поют совсем как сверчки.

«Ещё никто не утонул из-за песни сверчка», – торопливо и небрежно написала Нюд.

«Кроме того, – продолжила писать другая сестра, – молчание помогает нам работать. Теперь мы видим мир посредством каллиграфии. Если бы мы продолжали вопить и каркать, никогда не познали бы тихую песню букв».

Сёстры разрешили мне остаться и трудиться над маргиналиями с условием, что я не буду суетиться, чтобы не напоминать им завтрак. Я ступала на их камень для смешивания красок, окунала лапы в чернила из дубовых орешков , сепию и драгоценные синие чернила . Трудилась со всем усердием, на какое способен паук. Я вытанцовывала шедевры из мельчайших точек в углах листов и на фронтисписах, вплетала свой шёлк в страницы – они делались прочными, не порвать. Сёстры поражались тому, какой мягкой была паутина под их мозолистыми ногами.

Но я не была счастлива. Много времени проводила под ногами – опасное место для паучихи, – и, когда ужин бывал скудным, на меня бросали косые взгляды. Тишина царапалась. Я хотела услышать жужжание мух, плеск воды и чьи-то надоедливые голоса, чтобы нарушить тяжёлое молчание. Ощущала себя не ткачихой, а, скорее, очень плохой художницей. И от высоты у меня болела голова.

Однажды я поняла, что пришло время разыскать то, что в бо́льшей степени будет соответствовать предписаниям мух. Пока сёстры спали, я окунула лапы в синие чернила и сплела на полях их последнего манускрипта панораму прощания на берегу спокойного тихого моря: нарисовала множество моряков, одного за другим, которые были живы, здоровы и пели.