7. Интервью с Полом Самуэльсоном

Беседовал Уильям Барнетт

Канзасский университет

23 декабря 2003 г.

Обычно тот, кто проводит интервью, начинает материал со вступления, в котором рассказывает об обстоятельствах проведения самого интервью, и дает краткое описание сущности и важности работ интервьюируемого. Однако в этот раз, как редактор журнала, я думаю, что это было бы наглостью с моей стороны давать оценку того, что сделал такой великий ученый, как Пол Самуэльсон. Его вклад столь велик и безграничен (он писал примерно по одной научной работе в месяц на протяжении более 50 лет), что практически невозможно сказать, в какой области современной экономической теории он не оставил свой след1. Его научное наследие включает более чем 550 статей, а также книги, ставшие легендой. Однажды он сказал: «Пусть кто хочет, пишут государственные законы, а я буду писать для них учебники».

Вместо того чтобы собственноручно писать о деятельности Пола Самуэльсона, я ограничился следующей цитатой, взятой (и немного отредактированной) с сайта The History of Economic Thought, созданного университетом Новой школы (Нью-Йорк)2:

Наверное, Пол Самуэльсон более чем кто-либо олицетворяет современную экономическую науку второй половины двадцатого века. Автора самого успешного учебного пособия (1948 г.) недаром причисляют к цвету экономической науки, и, как результат, его одновременно и восхваляют и критикуют — в сущности, за все, что он сделал правильно и неправильно.

Самая известная из работ Самуэльсона, «Основы экономического анализа» (Foundations of Economic Analysis, 1947 г.) является одной из величайших книг, возродивших неоклассическую экономическую теорию и давших толчок началу эры математизации экономики. Пол Самуэльсон был одним из тех, кто в послевоенный период применил в микроэкономике правило Парето и в макроэкономике — неокейнсианский синтез.

Вундеркинд из поколения выпускников Гарварда 1930-х гг., где его преподавателями были Шумпетер и Леонтьев, Самуэльсон обладал удивительно глубоким пониманием экономической теории, и это впоследствии стало легендой. Ходит даже анекдот. Защита диссертации Самуэльсона уже походит к концу, Шумпетер поворачивается к Леонтьеву и спрашивает: «Как вы думаете, Василий, мы сдали экзамен?» Пол Самуэльсон уехал в Массачусетский технологический институт, где создал один из сильнейших экономических факультетов своего времени. К нему присоединился Роберт Солоу, который стал его соратником и время от времени выступал и в качестве соавтора во многих работах Самуэльсона.

Рис. 7.1. Пол Самуэльсон

Вклад Самуэльсона в экономическую теорию настолько велик и разнообразен, что перечислить все невозможно. Он был одним из самых плодовитых авторов экономических трудов. Его подход к теории, ярко проиллюстрированный в «Основах» (Foundations, 1947 г.), вобрал в себя два правила, которые, можно сказать, служат отражением неоклассической экономики. Эти правила можно сформулировать следующим образом: в отношении каждой экономической проблемы следует: 1) сократить число переменных и оставить лишь минимально необходимое количество простых экономических взаимосвязей; 2) если возможно, то переформулировать ее как проблему оптимизации с заданными ограничениями.

Его вкладом в микроэкономику стала теория выявленных предпочтений (1938, 1947 гг.). Эта теория, как и его исследования в области количественного определения и интегрируемости полезности предпочтений (1937, 1950 гг.), проложили путь для последующих исследований Дебрё, Джорджеску—Регена и Узавы. Он также был инициатором использования сравнительной статики и динамики, введя понятие «принципа соответствия» (1947 г.), который он успешно применил в своих открытиях в области динамической стабильности в моделях всеобщего равновесия (1941, 1944 гг.). Среди его открытий также можно отметить то, что сегодня называют «функцией общественного благосостояния Бергсона–Самуэльсона» (1947, 1950, 1956 гг.), а также введение в неоклассическую теорию понятия «общественные блага» (1954, 1955, 1958 гг.). Самуэльсон также способствовал созданию современной теории производства. В его «Основах» (Foundations, 1947 г.) рассказывается о теореме об огибающей и дается полная характеристика функции затрат. Он также сделал значительный вклад в теорию технического прогресса (1972 г.). Его работы по теории капитала хорошо известны, хотя и спорны. Он вывел одну из первых наиболее известных теорем о незаменимости (1951 г.), а его знаменитая работа, подготовленная совместно с Солоу (1953 г.), положила начало анализу динамических систем Леонтьева. Самуэльсон все это повторил в своем знаменитом труде по линейному программированию, написанном в 1958 г. в соавторстве с Робертом Дорфманом и Робертом Солоу. В этой работе мы также можем обнаружить четкое объяснение магистральной гипотезы линейных систем фон Неймана. Кроме того, Самуэльсон был главным оппонентом Джоан Робинсон в «Кембриджской дискуссии о капитале», сначала защищая тему «замещающей» функции производства (1962 г.), а позднее постепенно и грациозно смягчая свою критическую позицию (1966 г.).

В теории международной торговли он также оставил свой след благодаря теореме Столпера–Самуэльсона и теореме выравнивания цен на факторы производства (отдельно от Лернера) (1948, 1949, 1953 гг.), а также решению старой проблемы, связанной с торговыми потоками и движением капитала, вопроса трансформации марксистской теории (1971 г.) и других вопросов классической экономической теории (1957, 1978 гг.).

В макроэкономике получила справедливое признание его макродинамическая модель мультипликатора и акселератора (1939 г.), так же как и кривая Филлипса, представленная миру Солоу и Самуэльсоном (1960 г.). Он также известен своей работой, подготовленной совместно с Аллэ и посвященной популяризации модели «перекрывающихся поколений», которая впоследствии нашла широкое применение в макроэкономике и монетаристской теории. Его работа над темой спекулятивного ценового роста (1965 г.) во многом предвосхитила появление в теории финансов гипотезы эффективного рынка. Всем также известны его работы по диверсификации инвестиционного портфеля (1967 г.), а также «пожизненному портфелю» (1969 г.)

В 1970 г. за свой вклад в развитие неоклассической экономической теории Пол Самуэльсон был награжден Нобелевской премией.

Барнетт: Не могли бы вы в качестве вступления к нашему интервью дать некий обзор основных тенденций в макроэкономике в период с 1929 по 2003 г.?

Самуэльсон: Да, конечно, но при условии, что мои радикальные упрощения потребуют ссылок на документы, которые можно и представить.

Когда 1920-е гг. подходили к концу, выводить понятие макроэкономики уже не было нужды. В Америке, как и в Европе, в книгах о банках и монетаризме рассматривались различные уровни и тренды уровня цен с точки зрения использования формулы Фишера–Маршалла MV = PQ. Кроме того, на курсах по бизнес-циклам, особенно в Америке, причинам экономических колебаний давали совершенно разные объяснения: «пятна на солнце», «психологическая уверенность», патологии «недоинвестирования» и «переинвестирования» и т.п. В колледже в Чикаго и до 1935 г. в Гарварде я учился на статистических описаниях Уэсли Митчелла и обзорах Готфрида Хаберлера. Прочтите несерьезную гарвардскую книгу по «Экономике программы восстановления» (The Economics of the Recovery Program), написанную такими известными учеными, как Шумпетер, Леонтьев и Чемберлин, и вы согласитесь с заголовком обозревателя: «Команда лучших умов Гарварда набросали план…».

Увидевшая свет в 1936 г. «Общая теория» Кейнса, которого сравнивали с такими именитыми предшественниками, как Кан, Калецки и Дж. Кларк, постепенно заполнила существовавший на тот момент вакуум. Кроме того, по разным причинам такие столпы парадигмы MV = PQ, как Фишер, Викселль и Пигу как макроэкономисты к тому времени уже «умерли».

В начале 1920-х гг. Викселль зашел в тупик, когда в результате предложенной им политики возврата к валютному паритету, существовавшему до 1914 г., уровень послевоенной безработицы вырос. Долгое время он был противником закона Сэя и утверждения о нейтральности денег (даже во время дефляции 1865–1900 гг.), но в конце жизни все же сдался. Что касается Фишера, то его личные финансовые потери во время Депрессии 1929–1934 гг. пошатнули его веру в то, что V и Q/V — квазиконстанты в тавтологии MV = PQ. Этому утверждению противоречила повсеместная дефляция долга. Пигу же, после того, как в 1936 г. разразился критической рецензией «Общей теории», вызванной в большей степени непочтительностью Кейнса в отношении Маршалла и «классиков», в 1950 г. в своей работе «Общая теория Кейнса: ретроспективный взгляд» (Keynes's General Theory: A Retrospective View) признал разумность подходов, представленных в «Общей теории».

Я вспомнил об этой давней истории, поскольку она повторилась где-то в 1950 г., когда Милтон Фридман, как и предшествовавшие «боги», изменил свое мнение и вновь заявил о деньгах в своих энциклопедических статьях и эмпирической истории. Парадоксально, что такой авторитет переметнулся в стан старых победителей, когда происходят такие изменения в области денег и денежных субститутов — ликвидные рынки, связанные между собой телефонией и другими современными средствами коммуникаций, делают ликвидными «безопасные фонды денежного рынка», у которых процентная ставка на ликвидный остаток с фиксированной ценой варьируется от 15% годовых до 1%, в зависимости от ценового тренда — они в действительности заменяют величину M вектором (М0, М1, М2,…, М17, бесчисленные облигации с жестко установленной разницей между курсом продавца и курсом покупателя…). Мы все — добросердечные ученые — встали на ошибочный путь надежды на социалистические идеи. О таком выборе можно только сожалеть — он характеризует каждого, кто преданно защищает ESP или креационизм, или что-то в этом роде. Еще больше жаль тех, кто поддерживает идею элементарной теории позитивизма, что оправдывает представленную теорию, даже если то, что она обещает, — нереалистично, но только пока она описывает определенные факты приблизительно правильно. Довольно уязвим и ученый, пытающийся тестировать конкурирующие теории посредством упрощенной линейной регрессии без сложных вычислений грейнджеровской случайности, коинтеграции, коллинеарности и плохой обусловленности, а также использования других эконометрических методик. В качестве примера: когда Кристофер Симс ввел М и процентную ставку во множественную регрессию, чтобы проверить систематичность влияния M на P, Q/V или Q при постоянном темпе роста предложения денег (М1 — оптимальный ориентир для проведения определенной политики), оказалось, что процентная ставка работает отдельно от агрегата М лучше, чем работает самостоятельно М, без процентной ставки.

Рис. 7.2. Участники симпозиума, посвященного глобальным проблемам (слева направо): проф. Генри Киссинджер, директор Гарвардского международного семинара; д-р Пол Самуэльсон, профессор экономики MIT и президент Американской экономической ассоциации; проф. Арнольд Тойнби, историк; адмирал Льюис Штраус, экспредседатель Комиссии по атомной энергии и бывший министр торговли; Эдлай Стивенсон, посол США в ООН; и Говард Смит, корреспондент CBS в Вашингтоне, модератор программы. Тема: «Мировая стратегия США как Великой силы». Нью-Йорк, 19 февраля 1961 г.

Старинная английская пословица гласит: «Чтобы судить о пудинге, надо его отведать». В 1970-х гг. существовал широко известный миф, связанный с работой Тома Куна «Структура научных революций» (Structure of Scientific Revolutions, 1962 г.). Идеи кейнсианства, прекрасно работавшие во времена Кеннеди, положили начало эпохе стабильности на уровне цен и хороших показателей роста Q, а также практически полной занятости, дали толчок к появлению нового, совершенного иного, взгляда на макроэкономику после 1966 г. Новая парадигма, монистический монетаризм, как говорится, больше подходили. Таким образом Король Кейнс потерял уважение к себе и уважение со стороны общества. Король умер. Да здравствует Король Милтон!

Давайте посмотрим на факты. Проверьте 10 самых известных моделей прогнозирования периода 1950–1980 гг.: Уортона, Таунсенда–Гринспена, Мичиганскую модель, Резервного банка Сент-Луиса, экономического департамента Citibank под руководством Лифа Олсона и т.д. Когда специалист Федеральной резервной системы (ФРС) ранжировал модели с точки зрения точности представления будущего за пределами выборки для всего вектора целевых макропеременных, то оказалось, что после 1950-х гг. монетаризм никогда не был успешным! В начале 1970-х гг. Ширли Алмон в своих исследованиях в течение нескольких кварталов использовал модели с распределенными лагами, включив [Mi(–1), Mi(–2),…Mi(–n)], и наткнулся на некоторую временную согласованность с реальными данными. Но затем, используя данный инструментарий в Citibank, даже после прибавления эпицикла к эпициклу по Птолемею, получал монетаристские прогнозы, которые систематически расходились с реальными данными. Глубокий анализ данных с исключением показателей Mi, которые хуже всего работали, все равно не позволил достичь статистический значимости. Руководство тут же избавилось от экономического подразделения, посчитав его неоправданным излишеством. Между тем в Федеральной резервной системе продолжали вылизывать старую модель, созданную на базе подходов ФРС, Массачусетского технологического института и Университета штата Пенсильвания (ее разрабатывали Модильяни, Андо и др.) и использованную, кроме того, и в Банке Италии. Здесь денежный агрегат М уже имел значение. Но никогда М не учитывался так систематично, как это предполагал монетаризм Фридмана после 1950 г.

Перебои в поставках в 1970-х гг. (сокращение поставок нефти странами ОПЕК, неурожай во многих странах мира и пр.) ухудшили прогнозы и вызвали стагфляцию, против которой были бессильны и фискальная политика, и Центробанк. Это показало всю самонадеянность правительственного окружения — правильная прогнозируемая экономическая политика не рождается монетаризмом. Никакого Тома Куна.

Барнетт: Давайте вернемся к вашим работам по макроэкономике, написанным после 1936 г., вашим удачам и неудачам, убеждениям и эволюции идей.

Самуэльсон: После некоторой борьбы с самим собой и с результатами обучения в период с 1932 по 1936 г., я начал использовать основные парадигмы «Общей теории»: миллионы безработных завидуют тем, кто имеет работу, а последние жалеют первых и одновременно постоянно живут в страхе потерять работу. Все это установленные факты и служат доказательством того, что цены не являются жесткими, как этого требует аукционный рынок, — при условии гарантированной полной занятости. И с моей стороны было вполне разумно принять эти «микрооткрытия» как допустимые — для создания в 1936 г. новой парадигмы.

Позднее такой ученый, как Лейонхуфвуд выразил сомнение по поводу тонкой интуиции Кейнса и проиграл всевозможные (идентичные!) варианты «Общей теории». Я знаю, он был неправ. В качестве примера для дебатов можно взять так называемую IS-LM — диаграмму Хикса (1937 г.), позднее ее стали называть диаграммой Хикса–Хансена. Хансен никогда не претендовал на то, чтобы считать эту диаграмму чем-то абсолютно новым. На самом деле, ее можно было бы с тем же успехом назвать системой Гарольда-Кейнса. В любом случае она была изоморфной по отношению к появившемуся ранее множеству уравнений Реддавей и подобным множествам, представленным Мидом и Ланге независимо друг от друга. Ранее, будучи студентом второго курса Гарварда, я перенес слова Кейнса в систему, выбранную Лейонхуфвудом для того, чтобы принизить достоинства главной идеи Кейнса и показать ее несостоятельность.

Как дарвинизм не является своего рода религией (какой обычно считается марксизм), так и моя приверженность идеям кейнсианства всегда эволюционировала от кейнсианской примитивной модели ловушек ликвидности и неадекватного включения накопленного богатства и инвестиционных товаров, а при необходимости и независимых переменных, в математические функции, определяющие равновесие и тренды.

К 1939 г., благодаря тезисам диссертации Тобина, которую он защищал в Гарварде, понятие богатства основательно вошло в функцию потребления. Гениальная работа Модильяни, написанная в 1944 г., развила идеи Кейнса образца 1936 г. Все больше и больше нас, американских кейнсианцев, принадлежащих школе Надсена — Тобина, Мецлера, Самуэльсона, Модильяни, Солоу… — начинала раздражать нерасторопность наших английских коллег, таких как Кан и Робинсон. Отсутствие у них здравого смысла стало явным после доклада Комитета Рэдклиффа в 1959 г. Кан в 1931 г., перед которым я преклонялся, и поздний Кан, который мог заявить, что определение MV=PQ содержит фиктивные переменные, — это два разных человека. Безусловно, преувеличивал ли или преуменьшал Фридман тот факт, что непродуманная политика бюджетного дефицита Рейгана могла систематично приводить к повышению V путем стимулирования высоких процентных ставок, — его макроэкономическая модель могла бы быть менее эксцентричной.

Подозреваю, что большинство экономистов, получивших ученую степень в MТИ начиная с 1980 г., не считают себя кейнсианцами. Но они, как и другие современные экономисты во всем мире, используют модели, созданные Самуэльсоном, Модильяни, Солоу и Тобином. Профессор Мартин Фельдштейн на праздновании 350-летия Гарварда пожаловался, что на втором курсе кейнсианцы пытались повернуть его против концепции сбережений. Тобин и я были в той же группе и поначалу восприняли эти «неправильные» идеи, а начиная с 1955 г. мы оба стали приверженцами неоклассического синтеза, который предполагает, что полная занятость и жесткая налогово-бюджетная политика увеличили бы прирост основного капитала в преддверии грядущего демографического цикла. В макроэкономических обзорах Фельдштейна я обнаружил многие из тех парадигм, которые сегодня используются кейсианцами вроде меня.

С другой стороны, внутри любой школы бывают расколы. Тобин и Модильяни никогда не признавали Роберта Эйснера или Сидни Вайнтрауба неокейнсианцами, поскольку они отрицали, что снижение реальных процентных ставок может увеличить прирост основного капитала за счет текущего потребления. Я также не рассматриваю как оптимальный вариант и функциональные финансы Лернера, закрывающего глаза на наличие бюджетного дефицита любого объема до тех пор, пока он не станет причиной роста инфляции.

В 1990 г. я думал, что никогда больше не столкнусь в реальном мире с ловушками ликвидности или парадоксом сбережения, который имел место во времена Великой депрессии и который также помог в формировании модели финансирования нашей новой системы социального страхования по принципу прямых отчислений из заработной платы. В экономике то, что прогнозируется, как раз и может наступить. Последние 13 лет Япония находится в ловушке ликвидности. Когда в 2003 г. в США ФРС снизила ставки до 1%, это было намного ближе к 0%, чем к более «нормальным» реальным процентным ставкам в 4–5%. Лучшие экономисты как микро-, так и макроэкономики должны быть готовы к нестационарным временным рядам и к трудностям, которые нас ожидают в связи с этим.

Если нам позволит время, то чуть позже я поделюсь своими взглядами на рациональные ожидания и неоклассицизм закона Сэя, а также нейтральность денег в осуществляемых системных изменениях с действительными переменными.

Барнетт: Что вы можете сказать по поводу довольно спорного мнения Фридмана, что его монетаризм в 1950 г. был следствием «забытой традиции» Чикагского университета?

Самуэльсон: Я хорошо знал всех светил науки в университете и сохранил свои университетские записи. И кроме MV = PQ Фишера–Маршалла в макроэкономике мало что было.

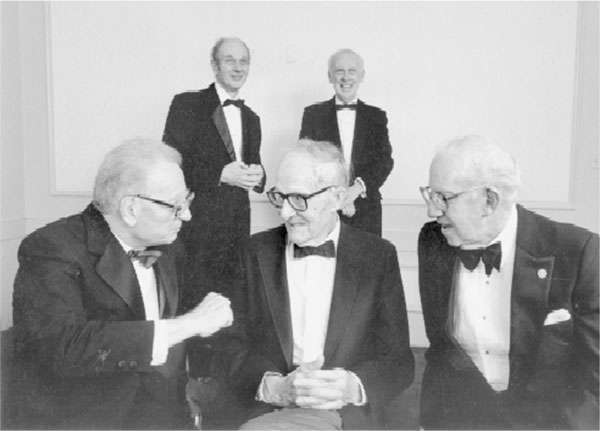

Рис. 7.3. Лауреаты Нобелевской премии в области экономики.

Слева направо: Джеймс Тобин и Франко Модильяни (на заднем плане), Милтон Фридман и Пол Самуэльсон (на переднем плане)

Голословное и в каком-то роде противоречащее утверждение на эту тему Дэвида Лейдлера и распространенное через выходцев из Гарварда — Эллина Янга, Лочлина Карри и Джона Уильямса, гласило, что Ральф Хоутри имел большое (долго игнорируемое всеми) влияние на макроэкономические парадигмы в Чикагском университете в то же время (в 1930–1936 гг.). И снова я так не думаю. Большинство курсов в университетах «Большой десятки» ссылались на Хоутри, но делали это не слишком основательно.

Перед тем, как согласиться со мной по поводу Фридмана, Дон Патинкин отрицал, что во времена его пребывания в Чикагском университете — в 1940-х гг. — там не было и намека на существование какой-либо традиции — ни в его университетских записях (на занятиях Минтса, Найта, Вайнера), ни в его исключительной памяти. Я провел несколько лет в Чикагском университете — сначала до появления осенью 1932 г. там Фридмана, а затем уже после того, как он отправился в Колумбийский университет и принял участие в исследованиях на тему доходов и расходов. Я прослушал все предлагаемые в то время в Чикагском университете курсы по макроэкономике, которые вели Минтс, Саймонс, Директор и Дуглас. Тогда же я посещал лекции и дискуссии, посвященные Великой депрессии — с участием Найта, Вайнера, Интемы, Минтса и Гидеонса. В моих записях и памяти нет ничего сверх того, что написал Деннис Робертсон в своей известной книге «Руководство Кембриджской школы по теории денег» о парадигме MV = PQ Фишера–Маршалла–Пигу.

Важнее то, что как один из лучших студентов старших курсов я имел возможность общаться с такими знаменитыми выпускниками, как Стиглер, Уоллис, Бронфенбреннер, Харт, а также с Фридманом и Гомером Джонсом. Я ничего о подобных вещах не слышал, и никаких убедительных публикаций на эту тему не встречал, поэтому считаю, что не стоит подобный миф выдавать за правдивую историю развития идей. Тейлор Острандер, тогда еще не известный мне, готовил свой диплом в Чикагском университете и сохранил свои записи тех времен. Я попросил его и Уоррена Самуэльса посмотреть свои записи и подтвердить или опровергнуть мои суждения.

Разрушив один из мифов Чикагского университета 1930-х гг., все же необходимо упомянуть еще об одном практически незамеченном гениальном мифе этого места середины 1930-х гг., который касается макроэкономики. Он ни в коем случае не подтверждает гипотезу Фридмана и отражает сомнения в упрощенном монетаризме. И я не могу связать это с влиянием Янга и Хоутри.

Не надо быть вундеркиндом, чтобы заметить в начале 1930-х гг., что традиционные ортодоксальные идеи, касающиеся Закона Сэя и нейтральности денег, не способны были противостоять кризису в США и мировому кризису. Такие глубокомыслящие ученые, как Саймонс и Вайнер уже в середине 1930-х гг. вынесли из современной экономической истории, что столь простая парадигма как MV = PQ неадекватна, а ее вывод «M управляет PQ» — ложный.

Кейнс, безусловно, совершил виртуальную революцию с помощью своей парадигмы предпочтения ликвидности, которая признала существование систематической изменчивости, предложенной Пигу. В 1950 г. он отрекся от того, что говорил в своей резкой рецензии на «Общую теорию» в 1936 г. — в сущности это было именно то, что в 1950 г. стало «моническим фридманизмом».

Надо отдать должное Генри Саймонсу, который еще до 1935 г., когда я был студентом, обнаружил феномен «ловушки ликвидности». Меня потрясло его заявление, которое выглядело убедительным: если операции на открытых рынках прибавить к объему предложения денег и одновременно вычесть то же самое из объема обращающихся казначейских векселей с квазинулевой доходностью, представляющих собой серьезные субституты денег, то в отношении расходов и занятости можно ожидать лишь незначительное увеличение. Необходимо отметить, что это все происходило за несколько лет до 1938 г., когда доходность казначейских векселей стала просто смехотворной (иногда даже отрицательной). Исследования Вайнера и Харди, сделанные по заказу Федерального резервного банка Чикаго в 1935 г., произвели большое впечатление на ряд экспертов, но среди них было не так много тех, кто действительно определял большую политику. Авторы исследований интерпретировали опыт заемщиков, которые не могли найти тех, кто бы им дал ссуду, как знак того, что во время (как мы стали называть) «периодов ловушек ликвидности» очень трудно найти свободные деньги. Надежные казначейские векселя очень дешевы только потому, что недостаток кредитных ресурсов снижает деловую активность и таким образом сводит практически к нулю краткосрочные процентные ставки на рынке. Тезаврирование, которое вызвало замедление темпов снижения V, не является психологическим отклонением — это скорее оправданное приспособление к миру, в котором ошибочные инвестиции и неразумные траты, превышающие ожидаемые доходы (мультипликатор и акселератор, жесткость цен и зарплат, и т.д.), избавляют вас от потенциальных излишков денег.

Давайте вернемся к статье Фридмана, написанной им для «Мировой энциклопедии общественных наук» (1950 г.), где он рассмотрел различные варианты влияния (без учета ситуации гиперинфляции) i (процентной ставки) и бюджетного дефицита на V. Она позволит нам доказать, что чикагский миф Саймонса–Вайнера–Харди не является столь давним, как это достаточно долго утверждал Фридман. (В защиту Фридмана должен отметить, что ко времени выхода публикаций Вайнера–Харди он уже покинул Чикаго и уехал в Колумбийский университет). Декларация Чикагского университета 1932 г. по поводу увеличения дефицитного расходования бюджетных средств была своего рода признанием ограниченности действия соотношения δ(PQ)/δM. Ярый сторонник идей Фридмана с позиции современной логики должен был отказаться от подписания данной декларации. Тем временем в Лондоне работа Хайека «Цены и производство» (Prices and Production, 1931) оказала влияние на взгляды прежде благоразумного Лайонела Роббинса, который после этого стал высказывать эксцентричные мысли по поводу того, что все, что увеличивает MV и PQ, только ухудшает ситуацию во время Депрессии!

Барнетт: Что вы можете сказать о периоде, проведенном в Чикагском университете?

Самуэльсон: Я считаю датой моего второго рождения 2 января 1932 г. В этот день в 8:30 я шел по холлу университета на лекцию по мальтузианству. Благодаря новому учебному плану Чикагского университета, подготовленному под руководством Хатчинса, я получил отличное фундаментальное образование: начиная от физики, биологии, общественных наук и заканчивая гуманитарными.

Это был благоприятный момент для начала изучения экономики по двум не связанным между собой причинам. Великая депрессия была на своей начальной стадии, что привлекло в экономическую науку талантливых людей, дав им пищу для размышлений и поиска новых решений. Чикагский университет был одним из ведущих (если не ведущим) центром неоклассического направления экономической науки. В нем работали Фрэнк Найт, Генри Саймонс, Джекоб Вайнер и Пол Дуглас. Я любил Аарона Директора, своего первого учителя (сейчас ему около 100 лет). Он всегда мыслил нестандартно. Он был единственным человеком, кто (позже) мог говорить о «своем радикально настроенном зяте Милтоне Фридмане». Из-за того, что он провел много времени вне стен Чикагского университета, его послужной список не столь велик. Но, вне всякого сомнения, он является одним из родоначальников второй Чикагской школы — Фридмана, Стиглера, Беккера (после Найта), Вайнера, Дугласа, Шульца, Нефа и Саймонса, а также нынешнего антитрастовского инактивизма.

Это редкая удача — натолкнуться на что-то, что тебе чрезвычайно интересно и при этом иметь к этому определенные способности! То, что я делал, было для меня в большей степени сродни игре. И всегда мои старания возвращались ко мне сторицей.

Рис. 7.4. Столетие Чикагского университета. Слева направо: Роуз Директор Фридман, Милтон Фридман, Пол Самуэльсон и Джордж Стиглер. 1991 г.

У Директора практически нет опубликованных работ, но он оказал самое большое влияние на антитрастовую политику, благодаря его несгибаемому нонконформизму возникла вторая Чикагская школа Фридмана, Стиглера, Коуза и Беккера (см. автобиографию Стиглера). Вследствие того, что я поступил в колледж до того как окончил университет, я не попал в осеннюю четверть 1931 г. в программу первого исследования в области общественных наук, в рамках которого изучался новый курс экономики. Нам преподавали старый вводный курс, который в то время уже постепенно начинали сворачивать. В основе лекций Слитчера лежал труд, приписываемый Директору, — «Современное экономическое общество», хотя он никогда особенно лестно об этой книге не отзывался. (В следующей четверти Ллойд Минтс читал свои лекции, составленные на основе бестселлера Ричарда Илайа «Очерки по экономике» (Outline of economics), а также трудов по микроэкономике Эллина Янга). Лучшим же подарком от Директора для меня стало его неортодоксальное заявление, что глава об «арифметике ценообразования» в книге Густава Касселя «Теория социальной экономики» (Theory of Social Economy), была заимствована автором у Вальраса. Мало кто во времена господства «Модели T» имел представление о математической стороне вопроса, связанного с общим равновесием в экономике.

Но в большей степени на меня оказали влияние Генри Саймонс, Фрэнк Найт и Джекоб Вайнер. Наверное, я прослушал различных курсов по экономике больше, чем кто-либо до 1935 г. В итоге я был очень хорошо подготовлен, когда пришло время поступать в магистратуру Гарварда в 1935 г. В то время я восхищался работами Фрэнка Найта, но со временем это прошло.

Самая гениальная мысль, которую Найт хотел тогда донести до нас, заключалась в том, что во время Депрессии, как правило, всегда временно устанавливаются рыночное равновесие и условия закона Сэя. Скорее всего экономика возвращалась бы в нормальное состояние лишь по воле счастливого случая, и, возможно, потом жизнь была бы лучше, чем прежде. Возможно. Однако в то время выбор был лишь между коммунизмом и фашизмом. Сам Найт не выбрал бы последнее. Позднее он отказался от этой идеи и внес изменения в свою уже ставшую известной работу. У меня где-то сохранилась копия первой версии текста.

Это объясняет и вторую причину того, почему 1932 г. был для такого страждущего юноши, как я, столь важен с точки зрения начала изучения экономики. Предмет имел массу нерешенных проблем — проблем, на которые математические методы могли бы пролить свет и которые могли бы даже решить. Как я однажды сказал, это напоминает рыбную ловлю в нетронутом канадском озере. Вы забрасываете крючок и вытаскиваете теорему за теоремой. Яркий пример тому Вайнер. Он был великим экономистом и одним из наиболее изучаемых в мире в 1931 г. Он был также тонким теоретиком. Получив соответствующую подготовку в Университете Макгилла и Гарварде, Вайнер мог бы стать одним из ведущих экономистов-математиков. Однако Стивен Ликок и Фрэнк Тауссиг не дали ему никаких математических знаний. Поэтому он в какой-то степени опасался прыщавых молодых людей моего возраста, которые могли бы составить ему конкуренцию в этой области. (Чтобы отдать должное Вайнеру, хочу отметить, что графики к теории торговли, над которой работали Лернер, Леонтьев, я и Мид в 1930-х гг., Вайнер уже использовал в своей лекции в 1931 г., и Лернер на ней, скорее всего, присутствовал.)

В течение второй трети ХХ века я прикладывал немало усилий для того, чтобы поднять уровень использования математических методов. Но развитие науки не ждет, пока придет какой-нибудь гений. Могут прийти другие, и их немало, кто уже познакомился с работами Хотеллинга, Эванса или Фриша, и они решат проблему.

Хотя я и был знаком со многими ведущими математиками и физиками, меня поразило, что когда я рассказывал им о каких-либо нерешенных задачах, они практически ничем не могли мне помочь. И это не удивительно. Это не означало, что Биркхофф, Куин, Улам, Левинзон, Кац или Глисон не способны были ответить на мои вопросы. Скорее всего, это происходило из-за отсутствия мотивации — зачем тратить свое время на какие-то чужие модели из непонятной математической экономики. Хорошо, что доступ к библиотекам Гарварда и MTИ позволял найти любую необходимую книгу. Мне повезло, что Вилсон в Гарварде, протеже специалиста по термодинамике Уилларда Гиббса, давал нам полезные советы, которые помогали в исследовании выявленных предпочтений или в самом начале использования методов неравенств в экономическом программировании после 1945 г.

Барнетт: Существует легенда, что вы в 1936 г. в течение нескольких месяцев сопротивлялись идеям «Общей теории» Кейнса. Это правда?

Самуэльсон: После того как в феврале 1936 г. книги прибыли в Кембридж, я выступил с критикой «Общей теории». Я подозреваю, что моя ревность к принятию революционных изменений в парадигме, предложенных Кейнсом, была в первую очередь продиктована влиянием Генри Саймонса, который заявил, что краткосрочные облигации могут быть субститутами денежного агрегата M при условии низких процентных ставок. К тому же ранее я согласился с тем, что цены и уровень цен изменяются медленно, поэтому нейтральные деньги и Закон Сэя теряют свою реалистичность. У меня была сотня знакомых, которые остались без работы в 1931–1934 гг., а также сотня знакомых, у которых работа была. Обе группы никогда добровольно не поменялись бы местами, поскольку последние чувствовали себя счастливыми, тогда как первые, имея такие же способности, наоборот, ощущали себя несчастными. Это совсем не то, что происходит, когда на аукционном рынке сравниваются спрос и предложение!

Фактор времени очень много значит. В 1948 г. благодаря сообществу моих довоенных друзей (1937–1940 гг.), с которыми я проводил свободное время, была опубликована работа «Основы экономического анализа» (Foundations of Economic Analysis). Молодые люди по всему миру принялись пересматривать привычные установки и принципы. Но этого не случилось в 1983 г., когда я подготовил расширенное издание с кратким описанием достижений после 1947 г. Почему же эта, казалось бы, улучшенная книга продавалась хуже, чем ее предшественница? Потому что специалисты и практики во всем мире к концу ХХ века стали намного более искушенными и опытными. Шумпетер на это бы сказал: «Прибыль монополии снижается, как только знание становится более доступным, и это очень хорошо».

Барнетт: А почему вы уехали из Чикаго в Гарвард?

Самуэльсон: Будь моя воля, я бы никогда не оставил Чикаго, но новый стипендиальный совет по поддержке исследований в области общественных наук, выделивший восемь стипендий для многообещающих молодых выпускников-экономистов, подкупил меня своим предложением отправиться в другой университет. Выбор был между Гарвардом и Колумбийским университетом. Практически в один голос мои преподаватели в Чикагском университете советовали Колумбийский. По ошибке я выбрал Гарвард, даже не зная, что он переживал подъем благодаря, в первую очередь, эмигрантам из Европы — Шумпетеру, Леонтьеву, Хаберлеру, а позднее и Элвину Хансену.

Три года спустя, уже в Гарварде, я благодарил провидение за свой отъезд из Чикаго — ведь я мог бы пропустить три величайшие революции в экономической мысли ХХ столетия: революция в математике, в несовершенной конкуренции, а также кейнсианская революция эффективного спроса. Мне жаль, что существует некое соперничество, сопровождающее здоровое развитие научной дисциплины. Останься я тогда в консервативном Чикагском университете или прими в 1947 г. выгодное предложение стать профессором, мне пришлось бы стать более радикальным, чем я хотел. При моем темпераменте спокойствие для меня намного полезнее, чем участие в полемике. Я говорю только за себя.

Барнетт: В своем интервью для Macroeconomics Dynamics (см. главу 5) Франко Модильяни заявил, что в самом начале карьеры отказался от предложения Гарвардского университета из-за главы экономического факультета, которого охарактеризовал как антисемита и ксенофоба. Когда вы получили в Гарварде докторскую степень, были уже признаны одним из лучших студентов, а ваша диссертация была одной из самых неординарных, вы получили предложение из MTИ, но не из Гарварда. Как вы думаете, предрассудки главы экономического факультета Гарварда в то время сыграли какую-то роль в том, что университет допустил такую непростительную ошибку? Если нет, то почему после получения вами ученой степени они тут же не пригласили вас к себе работать?

Самуэльсон: Антисемитизм в академической среде перед Второй мировой войной ощущался повсеместно — и здесь, и в других странах. Безусловно, моя жена, «истинная американка», и я осознавали ценность карьеры в Гарварде. Но к 1940 г. все стало меняться. Возможно, мне не позволяла гордость заискивать перед определенными людьми, которые имели вес при принятии решения о приглашении на определенные должности. Когда MTИ сделал мне интересное предложение, мы подумали, что это позволит проверить, насколько велико желание оставить меня в Гарварде. Когда же мы не увидели особой настойчивости со стороны коллег в Гарвардском университете, мы переехали — и оказались на тех же берегах реки Чарльз, только на три мили ниже по течению.

Это было одним из самых правильных решений, которые я когда-либо принимал. Не прошло и десяти лет, как послевоенный MТИ превратился в центр передовой экономической науки. «Лига плюща» завлекала в свои сети будущих стипендиатов Родса. Мы же, как магнит, притянули большинство членов Национального научного фонда, занимавшихся экономикой.

Барнетт: Расскажите о Гарварде 1930-х гг.

Самуэльсон: Гитлер (а также Ленин) сделали много для американской науки. Леонтьев, Шумпетер и Хаберлер вернули Гарвард к жизни. Элвин Хансен, на мой взгляд, оказал на университет еще большее влияние. Помимо экономики США стали доминировать в физике, медицине и биологии. В конце Второй мировой войны, когда уже не было никаких сомнений в победе, я был направлен от радиационной лаборатории в секретариат Ванивара Буша, чтобы помочь в подготовке проекта документа под названием «Наука без границ» (Science, the Endless Frontier). Биохимик Джон Эдсалл (Гарвард), психолог Роберт Морисон (Фонд Рокфеллера) и я написали большую часть черновика, конечно же под чутким руководством Изидора Раби, Эдвина Ленда, Оливера Бакли (главы Bell Laboratories), а также других членов указанного комитета Буша. Несмотря на некоторое сопротивление, то, что появилось, было выше моих самых оптимистических прогнозов: Национальный научный фонд (включающий в себя и общественные науки), масштабные Национальные институты здравоохранения выделяли каждому округу в США субсидии для исследований — причем в объемах, которые превышали предварительные квоты, основанные на количестве жителей.

Барнетт: Как вы уже успели заметить, Гитлер стал причиной иммиграции значительной части ведущих экономистов из Европы в США, в том числе Купманса, Леонтьева, Шумпетера, Маршака, Хаберлера и Кузнеца, а также большей части представителей Австрийской экономической школы. В свою очередь они сманили в США еще таких известных европейских экономистов, как Гурвиц, Дебрё, Тейл, Бхагвати, Коуз и Фишер. Но сегодня бытует мнение, что Соединенные Штаты уже не имеют для ученых такого явного политического преимущества, как раньше. Более того, растет число американских студентов, предпочитающих учиться в Канаде. Существует ли в США реальная угроза потери конкурентных преимуществ перед другими странами для привлечения интеллектуалов и, в частности, экономистов?

Самуэльсон: Я не заметил какой-то угрозы для американской науки или усиления конкуренции со стороны других государств. У нас самый большой реальный ВВП, и именно с этим связан приток «мозгов» в страну.

Барнетт: С самого начала в ваших исследованиях чувствовалось сильное влияние физики, вы часто ссылаетесь на ученых-физиков, как, например, в своих «Основах». Как случилось, что вы попали под такое влияние физиков? Вы изучали их работы в каком-то из университетов, когда учились?

Самуэльсон: Я бы совершил большую ошибку, если бы не уделял должного внимания естественным наукам наравне с общественными. Но я был бы неправ, если бы использовал в экономической теории аналитическую математику, которая подходит исключительно для физических расчетов в отношении газов и жидкостей. В своих работах я критиковал некорректные параллели с физикой Ирвинга Фишера (которым я восхищаюсь как великим американским теоретиком). Не избежал моей критики даже такой гениальный ученый, как Джон фон Нейман. Удостоилась моей похвалы только идея Маршалла относительно более биологического и менее физического подхода к будущей экономике. В то же время это не мешало мне писать на тему демографической генетики и восхищаться работами Фишера на эту тему, правда, не всеми. Возможно когда-нибудь будущие ученые лучше проработают отдельные нюансы.

Барнетт: Когда вы активно занимались научной деятельностью, вы всегда старались «держать руку на пульсе» — практически во всех областях экономической науки. Сегодня же очень трудно представить экономиста с таким широким спектром интересов. Чтобы иметь вес в какой-либо области экономики, требуется определенная степень специализации, что теоретически исключает влияние в более широком смысле. Это потому, что экономическая наука расширила за эти годы свои границы или просто еще не появился «новый Самуэльсон»?

Самуэльсон: Сегодня у «нового Самуэльсона» не было бы шанса стать ученым широкого профиля, каким был я, только потому, что появилось огромное количество экономистов-теоретиков и экономистов-практиков. Как вы знаете, я рано начал свою научную карьеру. Я был ненасытным читателем — сидя в офисе Гарвардского Quarterly Journal of Economics, я на одном дыхании проглатывал все вновь вышедшие журналы. Микроэкономические инструменты, работавшие в общей теории, работали и в теории торговли. Я способствовал тому, чтобы посткейнсианская макроэкономика подстроилась под методику общего равновесия. Постфишерская теория финансов была на грани подрыва. Банальная статистика, которую нам преподавали в Гарварде, подвигла меня на дальнейшее изучение Фишера, Неймана–Пирсона и Вальда–Сэвиджа.

Помогали и мои литературные способности. Еще до того как ректор MТИ Ральф Фриман попросил набросать простейший текст, у меня уже был за плечами ряд публикаций, в том числе для New Republic. Благодаря Хансену я присоединился к сообществу сторонников «Нового курса».

Барнетт: Экономическое сообщество практически в один голос ошибочно заявляло о драматических последствиях Второй мировой войны для экономики страны. Большинство экономистов, в том числе и вы в своей статье в New Republic, утверждали, что после войны страну ждет экономический кризис. Хотя были и исключения — например, Элвин Хансен и Самнер Сличтер. Почему многие экономисты ожидали ухудшения экономического положения в стране после войны? Трудно понять, почему этому кто-то верил, особенно в США.

Самуэльсон: Я уже не раз говорил о том, как я ненавижу ошибаться. Однако не всех ошибок мне удалось избежать. Еще больше я ненавижу сохранять приверженность ошибочному мнению. Очень рано я научился проверять свои ранее сделанные заявления. Можно многому научиться на собственных ошибках, но мало что можно почерпнуть из собственных побед. К сентябрю 1945 г. стало более чем очевидно, что несмотря на наличие большого объема сбережений, серьезный и продолжительный спад стране не грозит. И при любом удобном случае я старался исправить допущенную ранее ошибку в своих прогнозах. Несмотря на то, что Хансен был достаточно дальновидным и спрогнозировал послевоенный бум потребления, именно его работы — наряду с трудами Кейнса о сокращении возможностей для инвестирования — способствовали тому, что мои современники предполагали наступление послевоенной депрессии. В отличие от Хансена и Сличтера, Феллнер и Войтинский дали правильное объяснение ситуации: совокупные сбережения, сделанные за время войны, нормирование ресурсов, а также неудовлетворенная тяга к комфорту и роскоши, а в конечном счете и бензин — все эти факторы стали работать не в условиях военных нужд, а в обстоятельствах мирной экономики с полной занятостью. Я знал, что существует такое мнение, но не мог оценить его жизнеспособность. (Многие экономисты старой школы оптимистично предполагали, что в 1946 г. в экономике будет наблюдаться полная занятость. Но если за этим утверждением стояла только безоговорочная вера в закон Сэя, их мнения (например, Найта) не были для меня достаточно убедительными).

Хотел бы отметить еще одну ошибку Самуэльсона, допущенную в середине 1940-х гг. Я заявил, что для достижения равновесия на рынке реальная процентная ставка должна быть на уровне 3% и ниже. Это было большой ошибкой, и вытекала она все из того же моего заблуждения относительно уровня занятости. Я был слишком упрям, чтобы отказаться от своего мнения по этому вопросу.

Барнетт: Вы были одним из главных советников президента Джона Кеннеди. Сегодня политики обеих партий очень часто ссылаются на экономическую политику Кеннеди, когда пытаются доказать обоснованность своих предложений. Какова степень вашего участия в разработке и проведении экономической политики Кеннеди и кто еще принимал в этом активное участие?

Самуэльсон: Надо сказать, я принял предложение сенатора Джона Кеннеди присоединиться к его мозговому центру с большой неохотой. Я был его главным советником по вопросам экономики с момента его выдвижения на президентских выборах до дня инаугурации. Нас объединяла взаимная симпатия и схожесть мышления. Я никогда не жалел о времени, проведенном в Вашингтоне. Этому были две причины. Во-первых, исследования — это то, что я по-настоящему люблю. Во-вторых, это была самая выдающаяся группа экономических советников при президенте, которая когда-либо существовала. В нее входили Геллер, Тобин, Гордон. (Я сделал все, чтобы их также привлекли к работе в группе.) Только когда от меня потребовали, чтобы я больше времени проводил в Вашингтоне — в ущерб Кембриджу, я взбунтовался.

Барнетт: Как вы стали математиком-экономистом? Говорят, что вы начали с физики и математики, и только потом пришли к экономике.

Самуэльсон: Несмотря на то, что у меня еще со школы была склонность к математике, только когда я начал изучать экономику, я понял, насколько полезна математика в решении задач, которые придется решать нашему поколению.

Бьюла Шусмит, старая дева, была известным преподавателем математики. Она преподавала в средней школе Гайд-парк, неподалеку от Чикагского университета. Некоторые из ее воспитанников стали известными учеными. Двое из восьми награжденных в 1996 г. медалью за вклад в науку были ее учениками — Рой Рэднер и мой брат, Роберт Саммерс. Я прослушал большую часть предлагаемых курсов по математике: алгебре, геометрии и (скучной) тригонометрии. Однако учебный план того времени не предполагал ни вычислительную математику, ни аналитическую геометрию в качестве изучаемых предметов до поступления в колледж. Это большая ошибка. В итоге по окончании первого курса колледжа у меня возникло ощущение, что я просто потерял зря время.

Помимо курса по математике, я активно занимался и самообразованием в этой области. (Я считал детерминанты скучными, пока Джордж Стиглер, тогда уже аспирант, не показал мне детерминанты, выделяемые Генри Шульцем. Это перевернуло мое представление о них.) До того, как я узнал о множителях Лагранжа, я разработал модификацию модели Штакельберга в решении дуополии Курно-Нэша. При разработке теории циркуляции элит я открыл матричное умножение. Это было до того, как я узнал о матрицах — Маркова, Фробениуса или Минковского. В Чикагском и Гарвардском университетах я прослушал курсы Барнарда, Грейвса, Джорджа Биркхоффа, Хасслера Уитни, Маршалла Стоуна и особенно Эдвина Бидвелла Уилсона. Эдвин был единственным протеже Уилларда Гиббса в Йеле. А так как я был главным протеже Вилсона, то можно сказать, что я своего рода «внук» Гиббса.

Рис. 7.5. Пол Самуэльсон и Билл Клинтон. Белый дом

Слава богу, я был одним из лучших студентов среди своих сверстников, изучавших экономику, поэтому я мог проводить массу времени за изучением математики, сидя в библиотеке. Для меня никогда не существовало предела полезности в использовании более сложной математики. Экономические вопросы, которые вставали передо мной, диктовали, в каком направлении мне продолжать изучение математики, — но не наоборот. Конечно, моими учителями были Эджворт, Вальрас, Парето, Гиббс, Уилсон, Гриффит Эванс, Фрэнк Рэмси, Боули, Р. Аллен, Хикс, Фриш, Лотка, Леонтьев и Нейман. Боюсь, что я был слишком придирчив и часто весьма критичен в отношении к моим учителям. Например, открытие фон Нейманом количественной полезности в стохастическом выборе Лапласа подняло вопрос об аксиоме независимости Рэмси–Маршака–Сэвиджа–Дебрё, так как оно предполагало нулевую аксиому. Хуже того, он решительно отвергал всякую критику по этому поводу.

Рис. 7.6. Пол Самуэльсон (на переднем плане слева), Джером Фридман (нобелевский лауреат в области физики), Теодор Шульц (нобелевский лауреат в области экономики), Джеймс Уотсон (нобелевский лауреат в области биологии) и Джордж Стиглер (нобелевский лауреат в области экономики) на праздновании столетия Чикагского университета, 1991 г.

В Гарварде в 1935–1940 гг. экономисты практически не изучали статистику — за исключением посещения небольшого семинара Уилсона. Если не считать специального магистерского курса Шульца, учебный план студентов-экономистов Чикагского университета выглядел немногим лучше. В начале 1930-х гг. мне пришлось прочитать небольшую брошюру Терстона, чтобы получить какое-то базовое представление о статистике. Только в Колумбийском университете был Роберт Фишер, преподававший там в 1920–1930 гг. Безусловно, все изменилось, когда появились Вальд, Феллер, Тьюки и Сэвидж.

Барнетт: Как можно соотнести ваш совместный труд со Столпером и ваше более позднее исследование с Хекшером и Улином с сегодняшними выступлениями против глобализации? Можно ли рассматривать подобные выступления молодежи как проявление левой оппозиции выводам, сделанными в ваших трудах о торговле?

Самуэльсон: Доказано, что торговля позволяет избежать массовой миграции из бедных стран в богатые. Американцы утратили традиционную монополию на передовые технологии и капитал. Общий реальный ВВП США рос в 1950–2003 гг. за счет экономического роста в странах Тихоокеанского региона и ЕС, ориентированного на экспорт. Однако свободная торговля может оказывать систематическое влияние на соотношение темпов роста реальной заработной платы и ВВП на одного занятого, а также воздействовать на всеобщее неравенство. В моей нобелевской лекции [лекция на тему «Международная торговля и богатые страны», прочитанная перед Шведско-американской торговой палатой, Нью-Йорк, 10 мая 1972 г.: Стокгольм, буклет Федерации шведской промышленности, 1972 г.] указывается на то, что богатая страна может начать терять деньги, тогда как бедная страна добьется конкурентного преимущества именно в той области, где прежде господствовала богатая. Целью свободной торговли не является помощь всем и всюду.

Барнетт: А что вы думаете по поводу подхода на основе «рациональных ожиданий» и теории реальных бизнес-циклов? В своей дискуссии с Робертом Шиллером, опубликованной в Macroeconomic Dynamics (модератором которой выступил Дэвид Коландер, см. гл. 16), Джеймс Тобин заявил, что теория реальных бизнес-циклов — «враг». В свою очередь, как это можно увидеть по многим опубликованным в журнале исследованиям, использование теории рациональных ожиданий и теории динамического стохастического общего равновесия является распространенным явлением в среде макроэкономистов независимо от их политических взглядов.

Самуэльсон: Да, с этим выражением — «рациональные ожидания» — многое связано. Особое значение имеет «неоклассическая доктрина», которая утверждает, что закон Сэя действует даже в краткосрочном периоде. Я считаю, что в экономике США в 1980–2003 гг. согласно закону Сэя сложились условия, более близкие к квазиполной занятости, чем в экономике США в 1929–1960 гг. или, скажем, в экономике современной Германии и Франции. Но это не обязательно требует применения новой методологии Лукаса–Сарджента. Для этого достаточно двух вещей.

1. Усиления конкуренции между рабочей силой США и более дешевой, но хорошо обученной рабочей силой стран Тихоокеанского региона, которое произошло благодаря более свободному характеру мировой торговли в 1950–2003 гг. Такая конкуренция привела к довольно значительному ослаблению американских профсоюзов — за исключением, может быть, госсектора и некоторых отраслей, чья продукция не представлена на свободном рынке. И сегодня любая, даже незначительная победа профсоюза приближает тот день, когда американская промышленность переберется за рубеж в поисках трудовых ресурсов.

2. Сдвига симпатий среди избирателей в 1980–2003 гг. в сторону более правых взглядов — этот отход от «альтруизма» связан с тем, что прошло достаточно времени с момента Великой депрессии и Второй мировой войны. В результате профсоюзы могут больше не получить активной правительственной поддержки.

«Обиженная» рабочая сила вынуждена искать убежище под крылом новой системы жесткого корпоративного управления. В отличие от Японии, если глава американской компании избавляется от лишнего персонала, Уолл-стрит реагирует на это повышением стоимости акций этой компании.

Еще одно слабое место «рациональных ожиданий», с которым я согласен, можно выразить так: «Обмани меня единожды, и устыдиться должен ты. Обмани меня дважды — и устыдиться должен я». Историк-экономист Эрл Гамильтон придерживался мнения, что при росте цен на золото в 1500–1900 гг. в Новом Свете номинальная заработная плата обычно отставала от темпов экономического роста. Кессель и Алчиан считали, что люди наконец-то будут в какой-то мере предвидеть долгосрочные процессы. Я отчасти согласен с этим.

Некоторые приверженцы рациональных ожиданий, на мой взгляд, заходят слишком далеко, когда преувеличивают значение «нейтральности денег» и «бессилия государства в изменении реальных переменных». Слишком упрощенный монетаризм Фридмана «а-ля 1950-е» подвергся критике «слева» за значительные эмпирические ошибки. Но что должно было еще больше задеть лично его, так это обвинение со стороны последователей Лукаса, обвинявших Фридмана в ошибочном представлении, согласно которому неэффективное управление М в MV = PQ может нанести больший вред, чем просто резкое колебание номинального уровня цен.

Современная статистическая методология, на мой взгляд, многим обязана открытиям и инновациям Лукаса, Сарджента, Хансена, Брока, Прескотта, Симса, Грейнджера, Энгла, а также Стока и Уотсона. Но все же до сих пор многое требует анализа. Как ни странно, такая же ситуация и с векторными авторегрессиями, где отсутствует какая-либо теоретическая составляющая. Кроме того, переменные, которые прошли тесты на причинность Грейнджера, могут показать такие же результаты в будущем, как и те, что их не прошли. И вместе с тем нестационарность экономической истории смущает и ослабляет степень доверия к заключениям, сделанным на основе примеров из прошлого.

Это вовсе не ведет меня к нигилизму, скорее, только к реализму и, как Оливера Твиста, к более глубоким исследованиям.

На совещаниях с научными консультантами, проводимыми органами Федеральной резервной системы (ФРС), кто-нибудь из присутствующих обычно выступал в качестве сторонника теории «рациональных ожиданий». Их выводы и суждения казались настолько далекими от возможности практического применения, что на следующем заседании появлялся уже новый сторонник «рациональных ожиданий». Каждый год из Национального Бюро [экономических исследований] мне на тестирование приходят десятки рукописей, связанных с теорией «рациональных ожиданий». И лишь небольшая часть из них уходит от меня с отметкой «тест прошла». Я продолжаю жить в надеждах и сомнениях.

В некоторых кругах бытует мнение, что макроэкономика менее научна, чем микроэкономика, и поэтому менее привлекательна. Я так не считаю. Макроэкономика очень перспективная наука, и на сегодняшней стадии развития требует более взвешенных оценок. Любая живая наука процветает, только когда задаются сложные вопросы, поэтому я трачу все больше времени и сил на исследования в области не микро-, а макроэкономики. Как автор регулярной колонки я опубликовал уже пару тысяч, а может и больше, разного рода статей. Главное для меня — не столько быть интересным, сколько, по возможности, не ошибиться. Если моя гипотеза остается гипотезой, я так ее и определяю. На мой взгляд, продуктивная экономическая наука может помочь нам объяснить и понять современную экономическую историю. Ученый, который обращается к недавним событиям и делает это ответственно, действительно занимается изучением истории — истории на самом современном этапе развития.

Примечания

1 Возможно, подобные редкие исключения содержат топологические модели, модели, которые основаны на теории игр, а также современную литературу, посвященную комплексной нестабильной нелинейной динамике, солнечным пятнам и несовершенным рынкам. Я бы не удивился, если бы он изменил подобные предположения как неправильно понятые.

2 Текущая ссылка http://cepa.newschool.edu/het/home.htm.