Ф.М. Достоевский в Мертвом доме

Весной 1849 года Ф.М. Достоевский, автор уже вышедшей и имевшей большой успех повести «Бедные люди», как и другие участники «пятниц» М.В. Петрашевского – убежденного последователя учения французского философа-утописта Ш. Фурье, был арестован. В протоколе судебного дела говорилось: «Достоевский, по собственному сознанию, посещал собрания у Петрашевского три года, слушал суждения, сам принимал участие в разговорах о строгости цензуры и на одном собрании… прочел полученное из Москвы от Плещеева письмо Белинского к Гоголю, потом читал его на собрании у Дурова… При следствии сознавался в участии в разговорах о возможности некоторых перемен и улучшений; отозвался, что предполагал ожидать этого от правительства; письмо же Белинского читал как литературный памятник, будучи уверен, что оно никого не может привести в соблазн».

Следствие тянулось четыре месяца, которые Ф.М. Достоевский провел в заключении в Алексеевском равелине. В его одиночной камере всегда царил полумрак, стены на полтора метра от пола были покрыты плесенью, вокруг сыро и холодно… Из обстановки – табурет, железная койка, стол и умывальник; на обед – кусок черного хлеба и мутный суп, от которого вскоре начались боли в желудке. В середине ноября, по окончании следствия, писателю был вынесен приговор – «смертная казнь расстрелянием».

Потом приговор был исправлен на следующее: «лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в крепости на восемь лет». Окончательную резолюцию наложил Николай I: «На четыре года, а потом рядовым». Правда, с существенным добавлением об объявлении помилования «лишь в ту минуту, когда все уже будет готово к исполнению казни»…

Ф.М. Достоевский в 1847 г.

Петербург в это время праздновал сочельник, окна многих домов были ярко освещены, за ними светились елочные огоньки и поблескивали украшения, а закованный в кандалы Федор Михайлович отправлялся в дальний путь, с болью думая о друзьях и родных, с которыми расставался на долгие годы. И кто знает, может быть, навсегда! Остались позади суд, эшафот, помилование, приговор, и потянулась бесконечная дорога, раскинувшаяся на тысячи верст по необъятным просторам матушки-России. Встречались небольшие городишки и бедные деревеньки, закоченевшие под снегом, а потом снова версты, версты, версты…

На шестнадцатый день пути добрались до Тобольска, где пробыли шесть дней. И Ф.М. Достоевский впервые вошел в острог – пока еще «пересыльный», но чего он только в нем не навидался. Здесь ссыльных распределяли по сибирским рудникам, крепостям и заводам; здесь он увидел клейменые навеки лица и прикованных к стене в душном промозглом подвале узников, осужденных на долгие годы заточения без движения и воздуха. Здесь писатель увидел лицо одного из знаменитейших разбойников, сразу явившее ему картину «ужасающего духовного отупения, страшное совмещение кровожадности и ненасытного плотоугодия», и любовные утехи кандальников… Так раскрылось перед Ф.М. Достоевским преддверие «Мертвого дома».

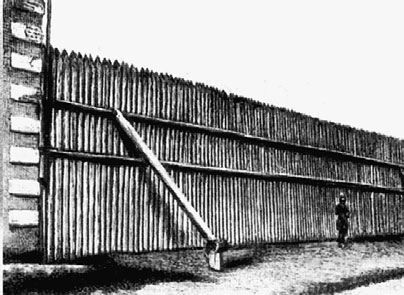

Вид ограды Омского острога

В Омскую крепость, окруженную валами и рвами, он прибыл 23 января 1850 года, и тут же перед ним возник полупьяный человек с багрово-свирепым лицом, одетый в армейский мундир с грязными серебряными эполетами. Плац-майор Кривцов, о котором еще в Тобольске говорили как о «каналье, каких мало», встретил ссыльных «точно паук, выбежавший на бедную муху, попавшую в его паутину». Он всегда наезжал в острог пьяным и искал, кого бы выпороть: днем указывал на любого из заключенных, ночью же приказывал пороть всякого, кто спит не на правом боку, как он приказывал. Обругав по своему обыкновению Ф.М. Достоевского и Дурова дураками и пьяницами, плац-майор тут же пообещал и их выпороть при первом же удобном случае. А чтобы у них не было никаких иллюзий насчет будущего, добавил: «Теперь я – ваш царь и я – ваш бог», и дохнул перегаром. Затем узников отвели в кордегарию и обрили им по полголовы, выдали двухцветные куртки с желтым тузом на спине, полушубки и шапки. В таком виде Ф.М. Достоевский вступил в каторжную казарму Омского острога.

Ветхое, со сквозными щелями помещение встретило их нестерпимым угаром небольшой чадящей печки, перемешанным с еще более нестерпимым зловонием общего ночного ушата. Они едва удержались на ногах, заскользив по жидкой грязи пола. Собрались здесь грабители, насильники, убийцы детей и отцеубийцы, фальшивомонетчики и воры – с жуткими во все лицо шрамами и язвами, измочаленными ушами, а то и вовсе без ушей; истерзанные спины наказанных шпицрутенами были багрово-синего цвета, с застрявшими в них занозами. Все жили вместе: и разбойники по натуре, и убийцы по ремеслу, и преступники случайные, и фанатичные злодеи, и страдальцы, виновные только в том, что их образ мыслей не соответствовал убеждению властей. Днем – шум, гам, хохот, ругательства, звон цепей; ночью – азартные игры да сонный говор и бред бритых голов и клейменых лиц.

Начальство получило «высочайшее предписание» содержать «политического Достоевского без всякого снисхождения», чтобы он «в полном смысле был арестантом». Историк царской тюрьмы М.Н. Гернет писал: «Надо поражаться, как не погиб здесь писатель. Лозунг всего тюремного управления того времени требовал делать острог местом одних только лишений и страданий».

Ф.М. Достоевский не знал никакого ремесла, и потому его зачислили в чернорабочие. Он вертел в мастерской неповоротливое точильное колесо, обжигал на заводе кирпичи или подносил их к стройке; разбирал на Иртыше старые барки, стоя по колена в ледяной воде. К физическим мучениям присоединились и нравственные страдания. На каторге писателя поразила ненависть арестантской массы к ссыльным дворянам. И как же одиноко было душе писателя, когда он увидел тот самый народ, об освобождении которого мечтал. Увидел не со стороны, а разделив с ним собственную судьбу и все более убеждаясь, какими нелепыми и далекими от реальности были их прежние иллюзии о переустройстве сразу, одним махом всей жизни на разумных началах. Они хотели осчастливить народ, вовсе не зная его, и навязать неведомые ему теории общественного благоустройства. Говорили о свободе, равенстве, братстве… «Брат? Рубля вместе не пропили, а туда же – «брат?» – почти издевались над ним в остроге.

Вот Феидулла Газин – не человек, паук в человеческий рост; про него рассказывают, что он любил резать маленьких детей единственно из удовольствия. А вот бывший офицер Ильинский – убил отца, а разгуливает по острогу, будто подвиг какой совершил… Эта история потрясла Ф.М. Достоевского, но отцеубийца как-то сказал ему, что не убивал отца, однако оправдываться не желает, так как чувствует свою вину: не убивал, но, как знать, мог бы и убить, хотя бы под пьяную руку… Для правосудия это не все равно, оно как судит – или убил, или не убил; а для совести все равно, и потому он должен искупить свой страшный грех.

Вскоре из Петербурга пришла бумага, удостоверяющая невиновность Ильинского, и его освободили. Значит, правда восторжествовала? Но кто ответит за то, что судебная ошибка стоила несчастному нескольких лет каторги? А тут еще разверзлась перед сознанием писателя пропасть между правдой суда и правдой собственной совести. Когда Ильинский был невиновен, суд ему не поверил и жестоко наказал его; теперь же, когда он осознал свою внутреннюю виновность, суд не захотел считаться с его совестью, не захотел дать ему время и возможность обновиться, воскреснуть духовно… Нет, не прост человек – в нем такие бездны, такие тайны скрываются, о которых не ведают «заступники и печальники» народные. Им самим надо бы многому поучиться у народа, узнать его лучше, понять изнутри, пожить его жизнью, пострадать его страданиями. В страдании очищается душа от гордыни самообожествления, в страдании яснеет истина…

А сколько здесь людей преступных только по легкомысленному образу мыслей? Что могут вызвать эти и другие страшные картины? Кажется, только одну мысль: как может сжиться с этим местом человек, заключенный сюда не за злодейство и преступление? Неужели в этом аду все должны подводиться под одну мерку и закон должен одинаково карать и бесчеловечного Ф. Газина, и несчастного Алея? Один режет из удовольствия, другой убивает почти нечаянно, защищая честь сестры или невесты, а оба преступники, оба в одной каторге, оба одинаково отверженные…

Да, не все люди – человеки, есть среди них и нелюди. Неужели и к ним приходил Иисус Христос, неужели и таким обещал царствие небесное? Что же они совсем без совести родились или среда заела? Но отчего тогда одна и та же среда из одного и того же человеческого теста лепит разбойников и подвижников, рыцарей чести и грабителей с больших дорог, героев Бородина и героев наживы?

Страшные и жуткие мысли одолевали писателя, неуютно было душе его в этом сраме жизни, невыносимы были нравственные мучения. Вся прошлая жизнь его открылась вдруг в другом свете, и казалась она теперь благодушным сном сознания, воспаленного мечтательством. А тут еще ни минуты не можешь побыть один, постоянно находишься в насильственном общежитии, где людей много, а близкого человека нет.

Случалось, посмотришь сквозь щели забора на свет Божий: не увидишь ли хоть что-нибудь? – и только и увидишь краешек неба да высокий земляной вал, поросший бурьяном, а взад и вперед по валу, день и ночь расхаживают часовые; и тут же подумаешь, что пройдут целые годы, а ты точно так же пойдешь смотреть сквозь щели забора и увидишь тот же вал, таких же часовых и тот же маленький краешек неба, не того неба, которое над острогом, а другого, далекого, вольного неба…

«Но не навсегда же я здесь, а только на срок»… А срок был такой длинный, что казалось, время остановилось, и Ф.М. Достоевский физически ощущал свое пребывание в этом мертвом времени мертвого дома. Прожить надо почти полторы тысячи бесконечно тягучих, невыносимых и неподвижных в своем однообразии дней, часов, минут и мгновений. Острожный забор разделил мир на две части – волю и неволю: «За этими воротами был светлый, вольный мир, жили люди, как и все… Тут был свой особый мир, ни на что более не похожий, тут были свои законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо Мертвый дом».

Но на каторге Ф.М. Достоевский встретил и таких заключенных, с кем хоть немного мог отойти душой от страшных острожных впечатлений. К «светлым и добрым душам» он относил и простодушного, смиренного юношу Сироткина, и пострадавшего за веру седого старообрядца, и нескольких кавказских горцев. Как-то даже незаметно для себя он сблизился с сероглазым, темно-русым с проседью осетином Нуррой-оглы. Писателю всегда казалось, что этот «лев» предводительствовал какой-нибудь шайкой горцев, а выяснилось, что посажен он за воровство, что даже несколько разочаровало Ф.М. Достоевского. И он предпочитал по-прежнему видеть в Нурре-оглы отчаянного борца за свободу горцев. А 26-летний Али из Шемаханской губернии казался писателю совсем ребенком, хотя и был младше его всего на несколько лет. Тот так привязался к русскому, что трое его старших братьев поначалу поглядывали на Ф.М. Достоевского с ревнивой угрозой. А когда узнали, что русский обучает Али грамоте, то прониклись к нему таким уважением, что если б кто из каторжных теперь и вздумал обидеть его, то трудно даже сказать, что они с ним сделали бы.

Ф.М. Достоевский обучил грамоте и некоторых других каторжан, а они учили его хитростям острожной жизни, например, как носить кандалы, чтобы не стереть ноги до костей, или как сохранить от воров свои «сокровища». Встретил писатель на каторге и людей, которые старались хоть как-то облегчить участь узников, прежде всего политических. Казалось бы, что до них захолустному протопопу Александру Сулоцкому? Но он жил по закону совести и, пользуясь неравнодушием майора Кривцова к своей дочери, старался повлиять на отношение этого «фатального существа» к несчастным. Он даже сумел установить связь между узниками Омского острога с вышедшими на поселение декабристами, а это уже был риск, причем очень серьезный.

Сочувствовал ссыльным и доктор Троицкий, работавший в городском госпитале и старавшийся при любой возможности определить к себе на лечение кого-нибудь из узников. На свой страх и риск он разрешил Ф.М. Достоевскому писать во время болезни и хранил у себя его записи. Конечно, немыслимо тогда было взяться за что-то большое, да и писать удавалось украдкой – от случая к случаю, но записывать короткие наблюдения, наброски главных мыслей, выражений, характеров, словечек – это уже настоящая жизнь…

Порой подневольная жизнь Ф.М. Достоевского немного скрашивалась: то собаки появятся в остроге, то коня купят, а то даже орла раненого подобрали в степи. Долго гулял он по острогу, потом окреп и улетел: известное дело – птица вольная. А в 1854 году наступила воля и для писателя, окончилась его каторжная жизнь, и вот уже сами товарищи по несчастью повели его в кузницу, поставили у наковальни, подняли, как коню на перековке, одну ногу. Радостно заработали молотки… Поднял он упавшие кандалы и долго смотрел на них, будто все еще не верил: только что были, и ноги еще томятся их жуткой тяжестью, и вот их уже нет…

А потом и ворота острога открылись, новая дорога ждала писателя – пока еще рядовым в Семипалатинск. Каторжная жизнь выразила себя в страдании, причем страданием был не один или несколько эпизодов, такой была вся жизнь в остроге в течение четырех лет. Солдатская жизнь тоже не сладкая, но это уже не каторга, хоть и она научила писателя многому – прежде всего спасительному терпению и смирению и, может быть, только здесь, с Евангелием в руках, он понял себя и свою душу…

Назад: За вольнодумный образ мыслей

Дальше: Джон Браун