II. Корабль-призрак

Ах, Мартиника! Ах, Мартиника!

Там все от мала и до велика,

От мужчин и до милых дам

Ходят, почти как Ева и Адам.Мартиника. Песенка Кристинэ

Семьдесят пять километров железной дороги на Панамском перешейке, соединявшей порт Колон на побережье Атлантики с портом Панама на побережье Тихого океана, тянулись среди темных и густых зарослей тропического леса, заливаемого дождями. Лианы обвивались вокруг стволов кокосовых пальм и банановых деревьев, между которыми росли древовидные папоротники. В желтоватой воде рек обитали кайманы.

С середины апреля на перешейке наступил период дождей, который обычно продолжался до середины декабря. Проливные дожди шли почти не переставая, а температура не понижалась – в среднем она держалась на 32 градусах. Даже по ночам жара едва спадала.

После тяжелого плавания («Скверная погода, а в третьем классе пассажиры – как сельди в бочке, но, в конечном счете, мужчина может это выдержать!») Гоген и Лаваль высадились в Колоне. По дороге они заходили в Гваделупу и на Мартинику, «прекрасную страну», которая их очаровала, «где дешевая, легкая жизнь, а люди славные», – писал Гоген.

Панама оказалась менее приветливой.

В ту пору, когда Гоген плавал на «Чили», корабли, которые шли из Атлантического океана в Тихий, должны были огибать мыс Горн. Решено было сократить этот долгий обходный путь. Основанная в 1881 году Международная компания под председательством француза Фердинанда Лессепса поставила своей целью прорыть через перешеек межокеанский канал. Около десяти тысяч рабочих уже четыре года работали на этом строительстве.

Строительство канала привлекло множество людей из самых разных стран перекупщиков, лавочников, торговцев всякой всячиной. На перешейке все продавалось втридорога. За кров в самом захудалом панамском отеле Гогену и Лавалю пришлось платить каждому по пятнадцать франков в день. Это было первое разочарование. Но за ним последовали и другие. Хуан Урибе, как видно, не имел ни малейшего желания развивать свою деятельность у мальгашей. «Мой болван-зять содержит здесь магазин, и непохоже, чтобы он процветал. По случаю моего приезда он не раскошелился даже на сто су, словом, скряга, каких мало. Со злости я у него выклянчил костюм за тридцать пять франков, который можно продать перекупщику за пятнадцать».

Но оставалась Табога, куда Гоген с Лавалем отправились без промедления. Со стороны бухты сверкающий под солнцем остров казался именно таким, каким Гоген представлял его себе. Но к сожалению, остров «цивилизовался». Компания по строительству канала построила здесь дом-больницу для лечения и отдыха своих служащих. И туземцы поняли, что земля – ценность.

«С тех пор как начали рыть канал, эти дураки колумбийцы не уступят метра земли дешевле, чем за шесть франков. Земля совершенно невозделанная, но несмотря на это, щедро родит. И однако, ты не можешь построить себе хижину и питаться фруктами – на тебя набросятся и обзовут вором. За то, что я помочился в грязную яму, заваленную осколками бутылок и дерьмом, меня полчаса тащили через всю Панаму под охраной двух жандармов, да еще заставили заплатить пиастр. И отказаться было нельзя. Меня подмывало запустить чем-нибудь в жандарма, но расправа здесь короткая: они следуют за тобой в пяти шагах, и если ты шевельнешься, прострелят тебе голову. В общем, сделали глупость, придется как-нибудь ее исправлять».

Но ее можно исправить только одним способом – поехать на Мартинику. «Вот где было бы славное житье, – писал Гоген Метте. – Если бы только продать во Франции на восемь тысяч франков картин, мы всей семьей жили бы припеваючи, и ты, наверное, даже имела бы уроки. И люди там славные и веселые!»

Чтобы раздобыть денег на эту новую поездку, Гоген и Лаваль вернулись в Колон. Лаваль решил писать портреты. «За них здесь хорошо платят, – писал Гоген, – пятьсот франков, и работы сколько душе угодно (конкурентов нет)». Только писать портреты надо «в определенной, очень скверной манере». Сам Гоген на это согласиться не мог и предпочел наняться землекопом на строительство канала.

Колон был не слишком привлекательным местом для житья. За два года до приезда Гогена во время революции почти все здешние дома сгорели. Теперь посреди мусорных куч и грязных, источавших зловоние луж стояли жалкие бараки. В грязи копошились крысы, красные в синих пятнах крабы и змеи, приползавшие из леса, который начинался сразу за последними домами.

В полшестого утра Гоген отправлялся на стройку. До шести вечера он не выпускал из рук лопаты. Изнурительный труд, в сырости, в духоте, настолько насыщенной влагой, что кусок кожи за несколько часов покрывался плесенью. Да и ночью мудрено было отдохнуть – заедали москиты.

Говорили – и это была правда, – что каждый метр железной дороги от Колона до Панамы, построенной за тридцать лет до этого, был оплачен человеческой жизнью. То же самое можно было сказать теперь о канале. Желтая лихорадка, малярия, дизентерия косили рабочих и инженеров. Треть нанятого персонала уже была больна. Опасность заражения была так велика, что капитаны кораблей запрещали членам своих экипажей сходить на берег в Колоне.

Гоген хотел казаться оптимистом. «Смертность здесь не такая ужасная, как рассказывают в Европе. Негров ставят на тяжелые работы, и среди них из двенадцати умирает девять, но среди белых умирает только половина». Однако вскоре приступ желтой лихорадки свалил Лаваля. Это были драматические минуты. Во время одного из приступов Лаваль пытался покончить с собой. Гогену приходилось бодрствовать у его постели и стараться, насколько это возможно, лечить его гомеопатическими средствами. Он чувствовал, что сам слабеет, «отравленный болотными миазмами на канале», но крепился. Продержаться бы два месяца, и тогда у него будет достаточно денег (как землекоп он получал сто пятьдесят пиастров в месяц), чтобы уехать с Лавалем на Мартинику. Обстоятельства помешали осуществить этот план, по всей вероятности, не очень разумный. Работы на канале продвигались значительно медленней, чем предполагалось. Компания выпускала один заем за другим, но охотников на них находилось все меньше. Последний выпуск не был покрыт. Из Парижа было отдано распоряжение приостановить некоторые работы. Рабочих стали увольнять. Гоген пострадал одним из первых.

Решение было принято быстро: с первым же кораблем, идущим на Мартинику, они с Лавалем уехали из Колона. У обоих художников не оставалось ни гроша. Приехав в Сен-Пьер, еще прямо на набережной, они продали с аукциона свои часы и устроились на берегу моря, в двух километрах от города, в «негритянской хижине».

«Это рай по сравнению с перешейком! – восклицал Гоген. – В общем, все хорошо, что хорошо кончается».

* * *

Как писал Лаваль в письме к Пигодо, «будь у нас побольше монет, вели бы мы здесь райскую жизнь».

Перед хижиной Гогена и Лаваля тянулся песчаный пляж, окаймленный кокосовыми деревьями и пальмами. Целыми днями, болтая и напевая, по нему ходили взад и вперед цветнокожие люди. Женщины несли на голове тяжести. Закутанные в разноцветные тряпки, они двигались плавно и небрежно, покачивая бедрами и ни на минуту не прекращая болтовни.

«Не думай, что это однообразно – наоборот, разнообразно и очень! – писал Гоген жене. – Не могу описать тебе, как восхищает меня жизнь во французских колониях. Уверен, что ты отнеслась бы к ней так же… Надеюсь, что когда-нибудь ты приедешь сюда с детьми. Не ужасайся – на Мартинике есть коллежи, и здесь с белыми нянчатся, как с «диковинкой».

Он рассказывал жене, как шестнадцатилетняя негритянка – «ей-богу прехорошенькая» – прижала к своей груди плод гуавы, и когда он лопнул, подарила его Гогену. Какой-то мулат объяснил Гогену, что это любовное кокетство и этот плод был «приворотным средством».

«Поверь, белому трудно сохранить здесь свою добродетель, потому что жен Пентефрия предостаточно… Но ты, – добавлял он, – можешь положиться на мою стойкость».

Досадно, право, что нет у него маленького капитала, хотя бы, к примеру, наследства орлеанского дядюшки! «Для землевладельца жизнь здесь ничего не стоит». Плантация, купленная за тридцать тысяч франков, приносит от восьми до десяти тысяч в год, «а всей работы – приглядывать за несколькими неграми во время сбора овощей и фруктов, и землю обрабатывать не надо». По сути, дон Пио тоже ничего другого не делал, если не считать хлопот, которые он навлек на себя своими честолюбивыми замыслами…

Правда, через два месяца Гоген и Лаваль очутятся «на мели» – это «единственное темное пятно на горизонте». Но чего ради тревожить себя этой печальной мыслью? На мартиникском берегу, среди темнокожих аборигенов, на фоне красочной природы молчаливый художник испытывал не знакомое ему дотоле радостное чувство. Какая-то глубинная часть его души получила здесь настоящее удовлетворение. Зачем же отравлять себе это счастье? Может, ему пришлют немного денег из Франции. Перед отъездом из Парижа Гоген передал несколько своих полотен скромному торговцу картинами с улицы Лепик Портье. «Если у Портье хватило ума продать что-нибудь из моих картин, пришлите мне деньги безотлагательно», – писал Гоген Шуффу.

Он начал рисовать и писать. Экзотическая природа и жизнь туземцев казались ему неисчерпаемо многообразными. Они не только привлекали его по-человечески – они волновали в нем художника. Как бы отголоском их разговоров с Гогеном звучит письмо Лаваля к Пигодо: «Большего живописного разнообразия, чем представляют здешние туземцы, нельзя и пожелать. Тут есть поле для наблюдений и совершенно самобытного творчества для многих художников».

Поль Гоген. Пальмы на Мартинике.

Но разве приемы импрессионистов, их мелкие мазки могли передать ослепительные яркие краски и контрасты мартиникского пейзажа? Гоген стал прибегать к более сочному цвету, накладывать его более плотными массами, компоновать с большей строгостью, подчеркивая ритм своей композиции уверенным арабеском. Это был решающий опыт, возвещавший новые завоевания. Гоген освобождался от своего прошлого. Под сенью пальм он обретал одновременно и человеческую и художественную истину, средства воплотить то, что он называл «личным пониманием красоты, единственно человечным».

Но работа на Панамском канале не прошла для Гогена безнаказанно. С тех пор как он приехал на Мартинику, силы его таяли день ото дня. Месяц спустя после приезда, во второй половине июля, он слег. Начались боли в желудке и в печени. Обнаружилась дизентерия. Вскоре он оказался «на краю могилы».

Три или четыре недели Гоген провалялся на своей циновке из морских водорослей, терзаемый страшными болями, кричал и метался в бреду. После тяжелого кризиса он стал поправляться, но очень медленно. Болезнь подорвала его силы. Голова была «дурная», перед глазами все плыло, ноги подгибались, он дрожал в ознобе и обливался потом. Гоген страшно исхудал, стал похожим «на скелет». При том, что он почти ничего не ел, мучительно болела печень. Это новое испытание сломило его дух. «Мне кажется, что с тех пор, как я уехал из Копенгагена, на меня все время сыплются беды, – писал он Метте. – Да и чего ждать хорошего, когда семья живет врозь».

Лечивший его врач советовал ему как можно скорее возвращаться во Францию, иначе он «всю жизнь будет маяться печенью и приступами лихорадки».

Но как это осуществить? Лекарства, посещения врача истощили небольшие сбережения двух друзей.

Гоген с отчаянием взывает к Шуффенекеру:

«Умоляю вас, сделайте невозможное и незамедлительно пришлите мне двести пятьдесят-триста франков. Продайте мои картины за сорок, за пятьдесят франков, спустите за гроши все, что у меня есть, но меня надо вытащить отсюда, иначе я подохну, как собака! Я дошел до такого нервного состояния, что эти заботы мешают мне поправиться. Ноги меня не держат. Сделайте доброе дело, Шуфф!»

Все его надежды вновь обратились к Франции. Лавалю сообщили, что какого-то господина очаровала керамика Гогена.

«Кажется, он не прочь ссудить мне двадцать-двадцать пять тысяч франков, чтобы я стал компаньоном Шапле, – писал Гоген Шуффу. – Тогда мы организуем превосходное предприятие, и мне будет обеспечен кусок хлеба скромный, но все же верный. А в будущем это могло бы принести прекрасные плоды. Но в этих обстоятельствах мне необходимо вернуться… Я чувствую, – заключал он, – что керамика поможет мне встать на ноги, а ведь у меня еще остается живопись».

Ответ из Франции мог прийти не раньше, чем через месяц. По счастью, тем временем Гоген получил от Шуффа пятьдесят шесть франков. К концу августа он снова начал писать. «Несмотря на физическую слабость, никогда я еще не писал так светло и ясно и, между прочим, с такой фантазией», – отмечал он удовлетворенно. Картины, которые он повезет во Францию, должны «ошеломить». Он уже написал «двенадцать полотен, из которых четыре с фигурами, куда интереснее тех, что написаны в период Понт-Авена».

Где бы ни находился Гоген – в Панаме, Колоне или Сен-Пьере, – он регулярно писал жене. Но он напрасно ждал почты из Европы – ему ни разу не вручили конверта с копенгагенским штемпелем. «Что происходит?.. Может, кто-нибудь болен?» После одного-двух «теплых» писем, отправленных после встречи в Париже, Метте умолкла и потом неделями, месяцами не нарушала молчания. Каждый приход почтового парохода наносил Гогену тяжелый удар. «Из-за этого я не сплю ночами. Если моя жена сейчас умирает, хорош я буду в глазах детей». Но не болезнь мешала Метте отвечать мужу. И Гоген об этом догадывался.

«Вы воображали, что в Панаме стоит нагнуться – греби золото лопатой, – писал он ей в октябре. – И вдруг я очутился на Мартинике, и сразу заметная перемена, лица вытянулись… Не стоит тебе рассказывать, как я бедствую и голодаю, может, это доставило бы вам удовольствие… Из всех горестей, что вы мне причинили, самое тяжелое – молчание».

Гоген больше не мог выдержать ни физически, ни морально. Деньги, которые оп просил у Шуффа, не приходили. Он пытался хлопотать, чтобы его переправили на родину, но успеха не добился. Ему необходимо было вернуться во Францию. «Любым способом!» Он предложил свои услуги в качестве матроса капитану парусника. Тот согласился. Так наконец Гоген смог покинуть Мартинику. Лаваль остался там еще на некоторое время.

* * *

Стоило пройти крытым входом во двор дома 29 по улице Булар, и казалось, что ты уже не в Париже. По обе стороны центральной аллеи тянулись маленькие павильоны, окруженные садиками.

Шуффенекер с женой и двумя детьми жил в одном из павильончиков, по правой стороне. Он и приютил Гогена, когда тот приехал в Париж во второй половине ноября 1887 года.

С 14 ноября в Париже шел снег. Гоген резко ощущал контраст между этим зимним пейзажем и солнечными Антильскими островами. Воздух Атлантики восстановил его силы, но он по-прежнему страдал от болей в животе, порой просто «невыносимых». Слабое здоровье, более чем неопределенное положение, долги – Шуффу и в пансион, куда он когда-то поместил Кловиса, – все это отнюдь не располагало к оптимизму. Надежды на предприятие по производству керамики тоже рухнули, потому что Шапле перенес свою мастерскую в Шуази ле Руа. «Еще одна неудача!»

Друг Шуффенекера, его старый товарищ по мастерской Колоросси, Жорж-Даниэль де Монфред, встретивший Гогена на улице Булар, вынес тяжелое впечатление от этой встречи.

«Ни его высокомерный вид, – писал он позже, – ни устремленный на вас пристальный взгляд, в котором одновременно было что-то вызывающее, загадочное и вопросительное, ни таинственная немота плотно сжатых губ не располагали к нему. А когда он заговорил, его мысли об искусстве, высказанные в лаконичных выражениях, показались мне парадоксальными… Наконец, я увидел его картины, и они поставили меня в тупик».

Генерал Жорж Буланже.

Политическая обстановка в 1887 году была неспокойной. Во Франции активизировались сторонники «генерала Реванша», Буланже, в Германии все более угрожающе вел себя канцлер Бисмарк.

«Дела в Париже идут все хуже, – писал Гоген Метте. – Все считают, что единственный способ их поправить – это война. В один прекрасный день она и разразится. Конечно, после этого дня мы многих не досчитаемся, но зато нам, оставшимся, станет легче».

Это признание отчаявшегося человека, пожалуй, даже не назовешь циничным. Он поверил жене, которая оправдывалась, что не писала ему якобы потому, что не знала его адреса в Сен-Пьере, хотя он указывал его почти в каждом своем письме. «Не теряй мужества, – писал он ей. – Оно необходимо нам обоим». Однажды днем, прогуливаясь по садику Шуффа, он подобрал кусок железа и вырезал из него кулон для жены.

В начале декабря Гоген продал за сто пятьдесят франков одну из своих ваз и послал сто франков жене. У него снова забрезжила надежда. Пока он находился на Мартинике, Ван Гог продолжал обсуждать с братом Тео, как помочь художникам в их борьбе. Хотя политические события отнюдь не благоприятствовали торговле произведениями искусства, Тео начал покупать некоторые произведения друзей Винсента. «Мало-помалу он заставит свою клиентуру нас принять… – говорил Гоген. – И хотя это очень трудно, может быть, когда-нибудь я займу место, которого заслуживаю».

Мартиникские полотна Гогена произвели огромное впечатление на Ван Гога, который увидел в них, как и во всех прежних произведениях своего друга «что-то мягкое, щемящее, удивительное». «В его негритянках – высокая поэзия», – утверждал он. Этим восхищением вскоре заразился и Тео.

Однажды в воскресенье Тео пришел на улицу Булар и, посмотрев картины Гогена, отобрал сначала одну, потом вторую, потом третью. А потом отсчитал художнику девятьсот франков. Гоген был в восхищении.

«Прошу тебя, не отчаивайся, – писал он Метте, – и наберись сил, чтобы подождать еще год… Я знаю, что вы не поверите в меня, пока мои картины не станут продаваться постоянно. Знаю, что эта проклятая живопись не дает тебе покоя, но, поскольку горю уже не поможешь, надо с ним примириться и постараться извлечь из него пользу в будущем». Он со своей стороны готов «сделать последнее усилие»: расплатившись с самыми срочными долгами, он оставит себе несколько сотен франков и вернется в Понт-Авен, чтобы упорно работать там семь-восемь месяцев. Он знал, что Мари-Жанна Глоанек предоставит ему долгосрочный кредит, у нее он сможет подождать, пока Тео продаст его картины.

В письмах к жене появились ликующие нотки. Маленькая выставка произведений Гогена – картин и керамики, организованная Тео в декабре в галерее на бульваре Монмартр, хотя привлекла внимание только немногих любителей, но вызвала споры в том узком кругу знатоков, который создает репутации. Среди этой публики не было никого, кто, критикуя или одобряя мартиникские произведения Гогена, не признал бы их самобытности. Теперь Гоген безусловно вот-вот «выдвинется». Вера в деловую сметку Тео придавала ему силы, он не сомневался, что выиграет начатую борьбу. Выходит – он не обманулся в своих мечтах.

Поль Гоген. Луг на Мартинике.

Теодор Ван Гог. Фотография.

«В обществе есть два класса, – писал он Метте, – один владеет наследственным капиталом, который позволяет человеку стать рантье, служащим, компаньоном или владельцем торговой фирмы. А на что жить другому классу, лишенному капитала? Он живет плодами своего труда. Одни ценой долгого упорства (на поприще администрации или коммерции) добиваются более или менее посредственных результатов. Другим инициатива (в искусстве, литературе) дает, правда не скоро, независимое положение и возможность творить. Но разве дети в семье художника страдают больше, чем в семье служащего? Назови мне таких служащих, которые не страдали бы от бедности (во всяком случае, в течение какого-то времени)?

Но зато кто представляет лучшую, плодотворящую часть нации, ту, что ведет к прогрессу, обогащает страну? Художники. Ты не любишь искусства. Что же ты любишь? Деньги. Как только художник начинает зарабатывать, вы тут как тут. Но в игре всегда бывает выигрыш и проигрыш, и если вы не хотите участвовать в трудностях, у вас нет прав и на радости. Да и зачем вы стремитесь дать образование детям, если это связано с сегодняшними тяготами ради неопределенного будущего?..»

Как только Метте узнала о том, что Тео купил картины, и о том, на что ее муж собирается употребить небольшую сумму, которой он располагает, она написала ему, пытаясь отговорить его от поездки в Бретань. Полезно ли для его здоровья жить зимой в Понт-Авене? Не лучше ли ему будет работаться в Дании, рядом с женой, – он может приехать сюда на время морских купаний? Собрав несколько рисунков Алины и других детей, Метте послала их мужу. Но Гоген не отказался от своих намерений.

«Твой план… плох со всех точек зрения, – ответил он без обиняков 1. На деньги, в которые мне обойдется поездка, я три месяца могу прожить в Бретани. 2. Здесь мне будет работаться гораздо лучше, потому что там меня будут отвлекать дети. Кроме того, у меня нет летней одежды, а в вашей буржуазной стране это рассматривается как бесчестье. 3. На расстоянии мы кое-как можем столковаться, а там начнутся те же неприятности, споры и т. д. И что скажет твоя семья? Не забудь, что у тебя может родиться еще ребенок.

4. И последняя причина, – ожесточаясь, заканчивает он. – С тех пор как я уехал, я, чтобы сохранить душевные силы, мало-помалу закрыл свое сердце для чувства. С этой стороны все во мне уснуло, и мне было бы трудно снова увидеться с детьми, а потом уехать».

Бесчувственный человек боялся горечи разлуки. И он заключал, блуждая мыслью в тумане своих грез:

«Не забудь, что во мне два человека: индеец и человек с повышенной чувствительностью. Второй теперь исчез, это позволяет индейцу твердо идти вперед».

На берегу Карибского моря Гоген почувствовал себя потомком инков. Легендарная кровь течет в его жилах. Он художник с профилем кацика Гоген-дикарь.

Ван Гог тоже хотел вырваться из Парижа. Приехав сюда два года назад, он все это время жил в непрерывном перевозбуждении. Он чувствовал, что выдохся, что ему нужен покой, размеренное существование. Гоген звал его в Понт-Авен. Но Ван Гога манило южное солнце, края, которые, увлеченный гравюрами Хокусая и Хиросигэ, он называл Японией, и он мечтал уехать «куда-нибудь на юг».

Гоген решил отправиться в Бретань один. И уехал туда в феврале 1888 года.

* * *

В Понт-Авене шли холодные зимние дожди.

В трактире Глоанек в это время года было мало постояльцев, и Гоген жил почти в полном одиночестве. У него опять возобновились приступы дизентерии, и он три дня из шести проводил в постели.

И однако еще до конца февраля он начал несколько картин. Как только у него хватало сил подняться и сесть за работу, он предавался «молчаливому созерцанию природы». Теперь, когда он лучше узнал Бретань и с каждым днем «глубже постигал характер людей и страны» – а это, говорил он, «самое важное, чтобы хорошо писать», – он начал яснее сознавать, почему его так влекли к себе равнины и песчаные берега Корнуолла. На Антильских островах он нащупал нить своей судьбы; Бретань, окраина западного мира, которая лицом к лицу с океаном, «отцом всего сущего», жила вне времени, не меняясь, как бы сама по себе, уже не была Европой. В ней было что-то от утраченной родины Гогена. Он чувствовал здесь то, чего никогда не испытывал в Париже. «Вы парижанин, – писал он Шуффенекеру. – А мне подавай деревню! Я люблю Бретань. Я нахожу здесь дикое, примитивное. Когда мои деревянные башмаки стучат по здешнему граниту, я слышу тот глухой, невнятный и мощный звук, которого ищу в живописи».

Но Бретань была лишена светозарности Мартиники, и то, чему Гоген научился на островах, здесь было трудно применить. Художнику пришлось вернуться к старой технике.

Плохая погода и болезнь печени, почти не дававшая передышки, не позволяли Гогену работать так, как ему хотелось. Весна оказалась не лучше зимы. Дожди сменялись градом – работать на пленэре было нельзя. Невозможно было и писать модели дома – Гогену нечем было платить тем, кто мог бы ему позировать. Денежные заботы вновь стали одолевать Гогена уже через несколько недель после его приезда. С марта он начал спрашивать Ван Гога, который в конце февраля уехал на юг и обосновался в Арле, не продал ли Тео что-нибудь из его произведений. Он выражал готовность «еще снизить цену за свои картины».

Гоген тяжело переносил одиночество. «Не с кем обменяться мыслью». В Понт-Авен приезжали художники, но это были художники академического направления – «темные художники», которых Гоген презирал и с кем не желал водить компанию. Один из них, Гюстав де Мопассан, отец писателя, шестидесятишестилетний художник-любитель весьма посредственного дарования, громовым голосом изрекал за столом глупости. Лаваль, застрявший на Мартинике, собирался вернуться во Францию только в середине июня.

Если Гоген тяжело переносил одиночество, то Ван Гог в Арле справлялся с ним еще хуже. Тео, получивший небольшое наследство, хотел помочь Гогену. Почему бы Гогену не переехать в Прованс? – спрашивал Винсент. «Как тебе известно, мне всегда казалось глупым, что художники живут порознь». Ван Гог снял маленький дом, который собирался мало-помалу обставить. Гоген сможет жить вместе с ним. Обед они будут готовить дома, расходы сведут к минимуму. На этом выиграют все. Чтобы обеспечить существование двух художников, Тео почти не придется увеличивать ежемесячное содержание, какое он высылает брату. А в оплату за свое гостеприимство он будет получать от Гогена по одной картине в месяц. Гоген же будет избавлен от тревоги о завтрашнем дне. Так они положат начало коммуне художников – Южной мастерской. А впоследствии к ним присоединятся другие художники, например Бернар.

В первых числах июня Тео сообщил Гогену об этом плане, выслав ему пятьдесят франков. Гоген согласился поехать в Арль, но не с таким жаром, как надеялся Ван Гог. Во-первых, он не мог уехать из Понт-Авена, пока не разделается с долгом Мари-Жанне Глоанек и доктору, который его лечил. Затем ему казалось, что намечается возможность заложить основы гигантского дела коммерческой ассоциации банкиров и живописцев, художественное руководство которой должно было быть возложено на Тео. Он написал Тео, что надеется получить кредит в размере шестисот тысяч франков. Ван Гог в Арле негодовал: он надеялся, что Гоген приедет немедленно. «Я не удивлюсь, если его надежда окажется миражом, фатой морганой нищеты. Чем глубже увязаешь в нищете, особенно когда ты болен, – тем чаще предаешься подобным мечтам. В этом его плане я вижу лишнее доказательство того, что он там совсем истомился и что самое лучшее, – как можно скорее снять его с мели». Гоген пишет о долгах? Что ж. «Оставьте долги как есть и оставьте в залог картины, а если кредиторам это не по вкусу, оставьте долги как есть, а картины не оставляйте. Мне пришлось поступить так же, чтобы приехать в Париж, и хотя я на этом немало потерял, в подобных случаях иначе поступить нельзя – лучше идти вперед, чем прозябать в застое».

Мягкое июньское тепло на короткое мгновение приободрило Гогена. Он стал писать уверенней, чем вначале. Как и Ван Гог, он восхищался японцами, которых он узнал еще раньше, чем Винсент. Дега и Бракмон внушили ему поклонение перед этими мастерами эстампа. Теперь он вспоминал о них, работая над своими картинами: об их быстром и четком рисунке, о плоских пятнах цвета, о мощной декоративной силе их гравюр. Он делал наброски обнаженной натуры. «Последний по времени, – пишет он Шуффу 8 июля, – борьба двух мальчишек на берегу реки, работа совершенно в японском духе, выполненная перуанским дикарем. Проработанная очень мало зеленая лужайка, верх белый». Отныне Гоген ясно представляет свою дорогу: между Мартиникой и Бретанью переброшен мост. «Серого не существует, – писал он, – каждый предмет имеет совершенно определенные форму, цвет и четкий контур. Цель художника их распознать».

Так он поучал Эрнеста Понтье де Шамайара. Примерно в середине июня, присутствуя на аукционе в замке Энан, неподалеку от Понт-Авена, Гоген познакомился с этим поверенным из Шатолена. Небогатый землевладелец Шамайар жил в поместье Мескеон, неподалеку от Дуарнене, и принадлежал к почтенной бретонской семье. Его брат Анри, адвокат в Кемпере, был недавно избран мэром Трегена, маленького местечка неподалеку от Понт-Авена. Но Эрнест не лелеял никаких честолюбивых планов. Страстно увлеченный поэзией и искусством, он с некоторого времени стал живописцем-любителем. Встреча с Гогеном перевернула его жизнь. «Поверенный? Да вы смеетесь! Вы – художник. Бросьте вашу юриспруденцию», – сказал ему Гоген. С тех пор Шамайар следовал за ним по пятам.

«У меня появился ученик, у которого дело пойдет: наша компания увеличивается», – писал Гоген Шуффу. Тем временем в Понт-Авен приехал Лаваль. И еще один новичок присоединился к группе Гогена – Анри Море, голубоглазый нормандец, рослый викинг, спокойный, скромный и рассудительный. Море жил у начальника порта Керлюена, Шамайар – у почтовой чиновницы, которая приходилась ему теткой. Но столовались они в пансионе Глоанек вместе с Гогеном, Лавалем и еще одним или двумя импрессионистами.

Друзьям Гогена подавали еду отдельно в маленьком зале. Отношения с «темными художниками», сидевшими за большим столом, были натянутыми. Обе стороны обменивались насмешками и оскорблениями. Споры часто переходили в ссоры. Гюстав де Мопассан выкрикивал угрозы. На одном из рисунков Гогена неизвестная рука сделала надпись: «Филиал Шарантона».

Было совершенно очевидно, что Гогену нравится играть роль наставника: он не скрывал желания обращать других в свою веру. Ему нравилось руководить, советовать, а советовать тоже означало руководить. Ему доставляло удовольствие осуществлять над другими высшую форму власти власть духа. В этом была для него высшая радость. Но люди, которыми он повелевал, давали ему также и душевное тепло. Благодаря им кончилось одиночество «гонимого», отвергнутого семьей человека. Признанное превосходство компенсировало неудачу в семейной жизни. «Ты коришь меня, что я тебе долго не отвечаю, – писал он Метте. – Но на что отвечать?.. Со времени Панамы от твоих редких писем веет ледяным холодом. Один человек здесь прочел недавно твое письмо (их можно показывать другим как деловые письма, не совершая нескромности) и, увидев, как оно кончается, спросил: «А сердечный привет после дождичка в четверг?» Рассказывая Метте о «симпатии», о «восхищении», какие ему выказывают, он с горечью подытоживал свои давние обиды:

«7 июня мне исполнилось сорок, но от моей семьи я еще не видел и десятой доли таких чувств». Вскоре, подарив Шуффу свое пальто на меху – память о былом благоденствии, – он скажет, что «покончил с франтовством». «Самоуважение и оправданное ощущение собственной силы – вот единственное утешение в этом мире. Что рента! В конце концов, ею пользуется большинство негодяев».

В начале августа в Понт-Авен явился Эмиль Бернар, проживший три месяца в Сен-Бриаке. Он тоже вошел в группу. Гоген поспешил обеспечить ему место в маленьком зале пансиона Глоанек. Поселился Бернар у Керлюена, как и Море.

После первой встречи в Понт-Авене Гоген и Бернар виделись много раз, но не всегда могли столковаться друг с другом. Бернар не забыл, как плохо встретил его здесь же, в Понт-Авене, старший собрат по искусству два года назад. Но теперь Гоген был совсем в другом настроении. А впрочем, и Бернар тоже. «Молодчина, что вспомнил о Гогене», – писал Бернару в мае Ван Гог: Бернар посмотрел мартиникские картины, которые находились у Тео.

С тех пор как молодой художник отказался от пуантилизма, он заметно приблизился к Гогену. Под влиянием Ван Гога Бернар полюбил японские гравюры и вместе со своим другом Анкетеном пытался учиться у японцев. В феврале Анкетен выставил несколько своих работ в «Группе двадцати» в Брюсселе, и его школьный товарищ, Эдуар Дюжарден, в мартовском номере «Ревю индепендент» объявил его главой новой художественной школы – «клуазонизма», названного так из-за подчеркнутых контуров, которыми на картинах были обведены предметы, изображенные яркими цветовыми пятнами.

«Отправная точка, – писал Дюжарден, – символическое понимание искусства… Довольно силуэта, чтобы изобразить лицо. Отказываясь от какой бы то ни было фотографичности, будь то с ретушью или без нее, художник старается запечатлеть посредством минимального числа характерных линий и цветов глубинную сущность предмета, который он намерен изобразить».

Сама по себе эта теория была не слишком оригинальна. Опиравшаяся на японские эстампы, она могла с таким же успехом отталкиваться от лубка или от возвышенной символики витражей. Наставник предшествующего поколения художников, Эдуар Мане, тоже увлекавшийся японцами, уже давно использовал контуры и плоскостную живопись. Достаточно вспомнить «Олимпию» и «Флейтиста». Да и Ван Гог пришел к тем же выводам, изучая японские гравюры.

«Когда я вижу в зеленом парке с розовыми аллеями, – писал он незадолго до этого Бернару из Арля, – господина, одетого в черное, по профессии мирового судью, который читает «Энтрансижан», а над ним и парком чисто кобальтовое небо, почему бы мне не написать означенного судью чистым черным цветом, а «Энтрансижан» чистым белым? Ведь японцы не обращали внимания на рефлексы, располагая рядом чистые цветные пятна и фиксируя движение и формы характерными линиями».

Это было точное определение клуазонизма.

Но теории важны не сами по себе, а лишь в связи с теми, кто их осуществляет на практике. Чтобы стать жизнеспособными, они должны отвечать внутренней потребности. Стать самобытным дано не всякому. Теории, высосанные из пальца, остаются мертворожденными. Непостоянный, как Бернар, Анкетен, как и он, пережил увлечение импрессионизмом и пуантилизмом, а потом так же быстро отказался от клуазонизма, чтобы отдаться новым экспериментам, столь же поверхностным и потому заранее обреченным на неудачу. Отношение же Гогена к клуазонизму, о котором ему толковал Бернар, было совершенно иным – все его поиски клонились к этому. Он вдруг понял смысл своих исканий, увидел цель, до сих пор не вполне ясную, к которой он шел ощупью, сомневаясь и отступая.

Эдуар Мане. Флейтист.

Сам неспособный к игре идей, он с тем большим вниманием слушал двадцатилетнего юношу, неисправимого любителя жонглировать словами и концепциями, который никогда не испытывал недостатка в аргументах и словоохотливо излагал доктрину клуазонизма, ссылаясь на историю искусства, на немецких и итальянских примитивистов, на готическое искусство и египтян, на философию, теологию и поэзию символистов, которые восстали против натурализма Золя, и цитируя даже святого Дионисия Ареопагита: «Идея – это форма вещей, вне самих вещей». «Вот человек, который ничего не боится!» – восклицал Гоген.

Гоген с новым пылом взялся за работу.

«Мои новые работы продвигаются успешно, – писал он Шуффу, – и мне кажется, вы почувствуете в них особую ноту, вернее, утверждение моих прежних исканий, синтез формы и цвета… Мой совет – не старайтесь слишком подражать природе. Искусство – это абстракция, извлекайте ее из природы, фантазируя на ее основе, и думайте больше о процессе творчества, нежели о результате; единственное средство приблизиться к Богу – это подражать нашему божественному мастеру, то есть творить… Тут все американцы злобствуют против импрессионизма, – добавлял он. – Пришлось пригрозить им кулачной расправой, и теперь у нас тишь и гладь».

Бернар, видя, что к нему относятся одобрительно, безоговорочно примкнул к группе Гогена. Никто с таким пылом, как он, не пускался в дискуссии с «темными художниками». К нему в Понт-Авен приехали мать и семнадцатилетняя сестра Мадлен. Мадлен обожала брата. Несколько экзальтированная, фантазерка и идеалистка, она разделяла его «мечты о прекрасном», защищала брата перед родителями и поддерживала своим безудержным восхищением. Мадлен также обедала в маленьком зале пансиона и увлеченно следила за ходом дискуссий, аплодируя каждый раз, когда импрессионисты наносили очередной удар академикам. Она стала как бы «музой» группы Гогена. Гоген звал ее «милой сестрой».

15 августа, в день именин Мари-Жанны Глоанек, Гоген захотел повесить натюрморт в большом зале пансиона. Узнав об этом, Гюстав де Мопассан разъярился. Он не допустит, заявил он, чтобы картина Гогена марала стены. В противном случае он съедет. Тогда Гоген пошел на хитрость: он подписал полотно «Мадлен Б.». Таким образом, подарок Мари-Жанне Глоанек был одновременно данью уважения Мадлен Бернар.

Девушка согласилась позировать Гогену и Бернару, и они написали ее портреты. Бернар написал также сестру на берегу Авена, у подножия холма, поросшего буком и утесником, так называемого Леса Любви, где художники группы Гогена часто устанавливали свои мольберты. Бернар утверждал, что Лес Любви – место ритуальных, магических церемоний. Мадлен на картине брата, лежа на земле, прислушивается к таинственным голосам.

Гоген переживал счастливый творческий подъем. Только нехватка денег, ограничивая его в покупке холста и красок, сдерживала его. «Мы плывем на корабле-призраке со всем несовершенством наших фантазий… – писал он Шуффенекеру. – Музыканты тешат свой слух, а мы с нашим ненасытным, вожделеющим глазом, мы наслаждаемся без конца. Вот сейчас я пойду обедать, животное утолит свой голод, но жажду искусства мне никогда не утолить…» Он писал картины, резал по дереву, он научил Бернара владеть стамеской. Дерзость молодого друга, порывов которого никогда не обуздывало отсутствие опыта («Малыш Бернар очень занятен!»), помогали самому Гогену избавиться от робости. Его синтетизм с каждым днем отливался во все более четкую форму, иногда еще сочетаясь с пережитками импрессионизма, иногда принимая откровенно японский облик, как, например, в натюрморте с тремя маленькими щенками, лакающими похлебку. Плодовитость Гогена, его творческая мощь восхищали Бернара. Гоген получал от него письма, которые свидетельствовали о том, как Бернар его «почитает». «Он говорит, что считает его таким великим художником, – писал Винсент брату Тео, – что почти боится его и по сравнению с произведениями Гогена считает свои работы никуда не годными».

Ван Гог в Арле терял терпение, видя, что Гоген не торопится и оттягивает свой приезд, – он даже решил было сам податься в Бретань, но потом передумал и предложил обоим друзьям из Понт-Авена обменяться картинами: он пошлет каждому из них свой автопортрет, а они напишут друг друга и пришлют эти портреты Ван Гогу. Но Гогену никак не удавалось схватить слишком подвижную физиономию юноши, а Бернар «не отваживался писать Гогена, слишком перед ним робея». Оба решили послать Ван Гогу свои автопортреты.

16 сентября, в день местного религиозного праздника, Бернар написал бретонских женщин в праздничных одеждах на лужайке. Картина так понравилась Гогену, что он выменял ее на одну из своих работ. Его поразил мотив белых чепцов, выделяющихся на одноцветном фоне. Он сам тоже использовал его. Но Бернар в своих «Бретонках» ограничился применением техники клуазонизма: его картина, довольно сухая по фактуре, носит чисто декоративный характер, чувство в ней отсутствует. Иное дело полотно Гогена. На фоне цвета киновари борются двое, а на первом плане бретонки в белых чепцах смотрят на них. В этой картине сочетаются реальное и фантастическое. «Видение после проповеди, или Борьба Иакова с Ангелом» – это видение поэта, великого фантазера, плывущего на корабле-призраке. Это произведение, значительное не только мастерством, которое громко заявляет о себе в свободной игре арабесок и цветовых пятен, но еще в большей мере чувством, которое вызывают эти пятна и арабески и которое «таинственно источает картина».

Гоген знал, где должно висеть его произведение – в какой-нибудь старой бретонской церкви. Понт-авенская церковь, построенная в 1855 году, была слишком современной, но существовала другая, совсем старинная, в соседней деревушке – Низоне. У нее, по словам Эмиля Бернара, был «тяжеловесный, феодальный вид». Окружало ее кладбище, где высилось гранитное распятие, почерневшее и выветрившееся от времени. Гоген и его друзья любили этот уголок древней Бретани. Маленькие деревянные скульптуры, украшавшие церковь внутри, очаровывали их своей наивностью. Этой деревенской церкви и предназначил Гоген свое «Видение». Под огромными синими балками, украшенными деревянной резьбой с изображением чудовищ, выявится вся его мощь. Это будет дань Гогена-дикаря первобытной Бретани. На белом поле картины Гоген написал синими буквами: «Дар Тристан Москосо».

Дорога из Понт-Авена в Низон – даже напрямик через поля – была довольно длинной. Гогена сопровождали Бернар и Лаваль, которые взялись нести картину. В церкви Гоген выбрал место, где ему хотелось бы ее повесить. Бернар и Лаваль вдвоем держали картину так, чтобы автор мог судить, как она будет смотреться. Гоген не ошибся: «Видение» прекрасно гармонировало со стилем церкви. Бернара послали поскорей найти местного кюре.

Кюре читал свой молитвенник. Бернар сказал ему, что выдающийся художник преподнес ему в дар «замечательную картину». Священник пошел за молодым человеком в церковь, где Гоген показал ему свое произведение. Но подарок отнюдь не привел священника в восторг. Имя дарителя показалось ему странным, а сама картина совершенно его смутила. Он недоверчиво слушал объяснения художника. «Уж не хотят ли над ним подшутить? Может, это «Видение» – просто злая проделка?» Ему была известна репутация мазил из Понт-Авена. Вежливо, но твердо он отказался от картины.

Пришлось трем друзьям ни с чем возвратиться в Понт-Авен. С досады Гоген послал картину Тео, назначив за нее цену шестьсот франков.

Несмотря на то что ему так хорошо работалось в Понт-Авене, Гоген не забывал о своем намерении перебраться к Ван Гогу. Но до сих пор он откладывал осуществление этого плана по многим причинам, и в первую очередь, вероятно, по той, о которой он умалчивал, а именно потому, что в Понт-Авене он не чувствовал себя одиноким. Он отнюдь не думал о том, как страдает от одиночества Ван Гог. К тому же патетический смысл призывов, обращенных к нему Ван Гогом, от него ускользал. Он усматривал в них расчет, а не отчаянную потребность в близком человеке. Предложение Винсента и Тео, рассуждал Гоген, продиктовано не столько дружескими чувствами, сколько соображениями выгоды. Тео – торговец, который делает ставку на будущее. Гоген все время твердил, что без денег не может уехать из Бретани. Пусть Тео поможет ему расплатиться с долгом, продав что-нибудь из его произведений. Люди, у которых он живет, «по отношению к нему были безукоризненны», поэтому он не вправе, по совету Винсента, «оставить долг, как есть» это был бы «дурной поступок». А расплатившись с долгами, он приедет в Арль. И после этого в самом деле перестанет думать о делах, опираясь на помощь Тео, он будет жить вместе с Винсентом, ни о чем не заботясь, и работать в ожидании окончательного успеха. Эта перспектива временами внушала Гогену страстное желание уехать. Бернар, у которого с ранней осени начались приступы лихорадки, правда короткие, но все учащавшиеся, тоже решил ехать в Арль. Да и Лаваль, которому какой-то торговец картинами обещал выплачивать сто пятьдесят франков ежемесячно, тоже решил, если Гоген уедет, присоединиться к нему немного позже. Такие же планы строили Море и Шамайар. Речь шла прямо-таки о коллективном переселении.

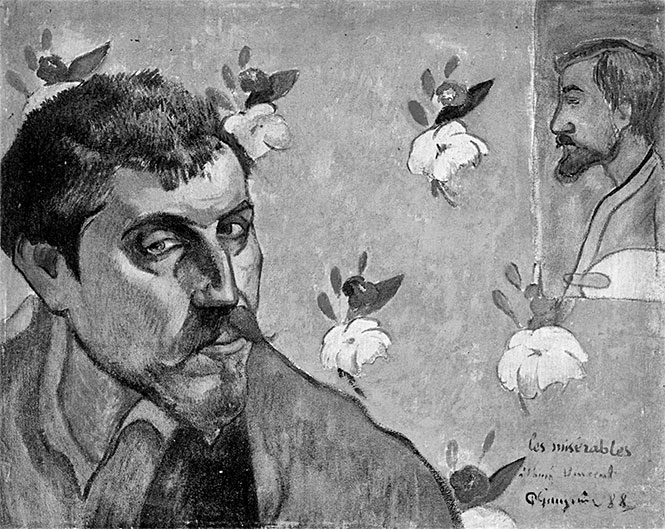

Поль Гоген. Автопортрет (Отверженные).

«В Понт-Авене теперь только об этом и речь», – писал Винсент брату. В течение всего лета Винсент благоустраивал свой дом: приобрел кое-какую обстановку, поставил две газовые плиты, повесил свои картины, чтобы Южная мастерская «была достойна художника Гогена, который станет ее главой».

Обещанные Ван Гогу автопортреты были закончены. На автопортрете Гогена над посвящением «другу Винсенту» была надпись: «Отверженные». Название романа Гюго выражало мысль художника. Создавая свой портрет, Гоген хотел дать в нем символический образ одного из современных художников, «бедных жертв общества», которые, подобно ему самому или Ван Гогу, осуждены быть вне закона, – отверженные, которые в отместку исполняют свой долг.

«Я считаю, что это одна из лучших моих работ, – писал Гоген Шуффенекеру. – На первый взгляд голова разбойника, этакого Жан Вальжана… олицетворяющего художника-импрессиониста, которого общество не уважает и в котором всегда видит каторжника. Рисунок тут особый (полная абстракция). Глаза, рот, нос, подобные цветам на персидском ковре, воплощают, таким образом, символическую сторону картины. Цвет достаточно далек от натурального; вообразите нечто отдаленно напоминающее мою керамику, опаленную ярким пламенем. Все оттенки красного, фиолетового, прочерченные отсветами пламени, сверкающего точно в жерле раскаленной печи, в глазах, где отражается борение мысли художника. И все это на фоне чистого хрома, испещренном детскими букетиками».

Этот автопортрет произвел на получившего его Ван Гога странное впечатление. «Пленник. Ни тени радости». Но одновременно из письма Тео Винсент узнал, что беды его друга скоро кончатся: Тео на днях выслал Гогену триста франков, чтобы тот мог приехать в Прованс.

«На своем страдальческом портрете Гоген выглядит больным! Но погоди, это скоро пройдет, и тогда интересно будет сравнить этот автопортрет с тем, который он напишет через полгода».

8 октября Гоген, ликуя, сообщил Шуффу новость: «Ван Гог (Тео) только что купил у меня на триста франков керамики. Так что в конце месяца я выезжаю в Арль и думаю остаться там надолго, принимая во внимание, что мое пребывание там задумано, чтобы облегчить мне работу, избавив меня от денежных забот, пока ему не удастся меня продвинуть».

В последние недели приступы дизентерии опять замучили Гогена, но об этом он упоминал вскользь. Главное – другое. Впереди у него спокойная жизнь. Скоро он пожнет плоды своих усилий.

«Я знаю, – надменно писал он Шуффенекеру, – что меня будут понимать все меньше. Я не боюсь идти своим, далеким от других путем. Для толпы я останусь загадкой, для некоторых – поэтом, но рано или поздно хорошее оценят по достоинству. Как бы там ни было, говорю вам, я буду делать первоклассные вещи, я в этом уверен – увидите. Вы ведь знаете, в вопросах искусства я всегда по существу прав».

Поль Гоген. Ваза с карикатурным автопортретом.

Разве не доказывало правоту Гогена восхищение художников, его окружавших? Бернар в редком письме к Ван Гогу не упоминал о том, как он уважает Гогена. Он почитал его как человека «выдающегося по характеру и уму», «как крупного мастера». «Величайший художник нашего времени!» – восклицала, разделяя восторги брата, Мадлен. А совсем недавно Гоген приобрел еще одного сторонника. Это был живший в пансионе Глоанек ученик академии Жюлиана, Поль Серюзье, который в последний день своих каникул набрался храбрости и попросил Гогена дать ему «урок живописи».

Гоген повел его в Лес Любви и заставил сделать «синтезированный» набросок. «Каким вы видите это дерево? Оно зеленое? Так пишите же его самым красивым зеленым цветом, какой есть на вашей палитре. А эту тень? Скорее, синей? Так не бойтесь сделать ее как можно более синей». Серюзье, как драгоценность, бережно увез в Париж этот пейзаж, второпях набросанный на крышке коробки из-под сигар. Серюзье и некоторые его товарищи из академии Жюлиана и Академии художеств, те, кто вскоре станет звать себя «Наби», – Морис Дени, Пьер Боннар, Эдуар Вюйар, Кер-Ксавье Руссель, Поль Рансон, Анри-Габриэль Ибельс, – окрестили набросок «Талисманом».

«Обратите внимание, – писал Шуффенекеру Гоген, – сейчас среди художников появилось весьма благоприятное для меня поветрие… и будьте покойны, как ни влюблен в меня Ван Гог (Тео), он не стал бы содержать меня на юге ради моих прекрасных глаз. Как подобает трезвому голландцу, он изучил обстановку и хочет извлечь из нее как можно больше выгоды, и притом единолично. Я просил его снизить цены, чтобы привлечь покупателей, а он ответил мне, что, наоборот, намерен их поднять. Конечно, я вообще оптимист, но на сей раз я и в самом деле ступил на твердую почву».

Поль Серюзье. Талисман.

В воскресенье 21 октября 1888 года в полдень, простившись со своей «братией», Гоген сел в дилижанс, который отправлялся в Кемперле с центральной площади городка, против гостиницы Юлии. Через два дня глава Южной мастерской должен был прибыть в Арль.

Назад: I. Табога

Дальше: III. Отверженные