I. Табога

И изменишься ты, но не станешь лучше.Подражание Христу

В ноябре 1884 года, когда Гоген готовился уехать следом за женой в Данию, Шуффенекер, только что получивший диплом педагога, добился нового успеха на поприще, о котором мечтал: уже преподавая рисунок в школе на улице Фурно, он получил назначение еще и в лицей Мишле в Ванве.

Добряк Шуфф рад был бы помочь другу, но семья его разрослась, у него было теперь двое малолетних детей, и он не многое мог сделать для Гогена, разве что изредка пригласить его к обеду.

Гоген временно поселился неподалеку от своей старой квартиры, на улице Фурно, рядом со скульптором Буйо, в тупике Фремен, который, по словам Гогена, немножко напоминал «Двор чудес». Но вопреки надеждам Гогена, Буйо его на работу не взял, правда, пообещав сделать это в довольно скором времени, когда получит большой заказ.

«Ты спрашиваешь, что я собираюсь делать этой зимой, – писал Гоген Метте 19 августа. – Сам не знаю. Все зависит от того, какие у меня будут средства. Без ничего – ничего не получится».

Если бы только ему удалось продать одну-две картины! Но он сам признавался, что торговля картинами «совершенно заглохла». На Берто он давно уже не рассчитывал, а «проклятый иезуит Дюран-Рюэль» на него «плюет».

Но все равно. Гоген писал жене, что именно на живопись возлагает все свои надежды. Как-то он повстречал Жоббе-Дюваля, и этот бретонец из Карэ между прочим рассказал Гогену о маленьком местечке Понт-Авен в Финистере, куда ездят многие художники. Там не только можно дешево прожить, но вдобавок хозяйка маленькой гостиницы Мари-Жанна Глоанек предоставляет художникам широкий кредит. Только бы Гогену раздобыть немного денег, и он поедет туда будущим летом. «Если дела пойдут на лад, – писал он Метте в письме от 19 августа, – и талант мой будет развиваться, да за него еще будут платить, я подумаю о том, где бы обосноваться прочно. А ты со своей стороны попытайся помочь мне составить имя в Дании. Это принесет тебе не меньше пользы, чем мне. К тому же это лучший способ соединиться».

Как видно, Метте этого не считала – во всяком случае, на письмо она не ответила.

В ожидании, пока осуществятся его отдаленные планы, Гоген должен был позаботиться о насущных нуждах – прокормиться и прокормить «своего» Кловиса. Ему это удавалось с трудом, он влачил «нищенское» существование, и это его удручало. Вдобавок фирма «Дилли и Ко», парижское отделение которой помещалось на улице Пердонне, 19, «одолевала» Гогена из-за аванса, который он удержал, и товаров, которые по вине Хермана Таулова без движения лежали в Норвегии.

Гоген никогда не мог до конца отказаться от своих мечтаний. Теперь, когда он уехал из Копенгагена, представительство Рубе стало казаться ему очень перспективным. Пораженный тем, как фирма расширила свои дела во Франции и Бельгии, он просил жену поинтересоваться датским рынком. «Поверь, это дело серьезное!» – убеждал он ее. Кроме того, он возобновил связи с испанскими революционерами Сорильи. В конце августа он поехал в Лондон, чтобы встретиться с ними – «сама знаешь где», – написал он жене. Перед отъездом Гоген отдал Кловиса своей сестре Мари, которая вышла замуж за чилийского коммерсанта Хуана Урибе. Но хотя Мари стала состоятельной женщиной, она весьма неохотно взяла к себе племянника.

Почти три недели провел Гоген в Великобритании. На обратном пути он остановился в Дьеппе – ему хотелось писать. Он был очень доволен поездкой: «Как ты знаешь из копенгагенских газет, положение в Испании осложнилось, а это, естественно, будет способствовать тем небольшим переменам, к которым мы стремимся. Так что это вопрос времени, и я не преминул возобновить старую дружбу. Стало быть, в будущем это дело почти верное», – утверждал Гоген.

В Дьеппе Гогена ждала почта. Но он был крайне удивлен, что среди писем не оказалось письма от жены. «Признаюсь тебе, твое нынешнее молчание кажется мне просто непостижимым, ведь вот уже месяц я не получаю от тебя ни строчки… Следовало бы помнить, что дети у тебя, и их здоровье беспокоит отсутствующего». У Гогена зародилось подозрение. От Шуффа он узнал, что Буйо решил отказаться от его услуг. Буйо наконец получил долгожданный большой заказ, но ему навязали другого помощника. «Есть во всем этом что-то туманное, что я не решаюсь себе объяснить, – писал Гоген жене. – Уж не написала ли ты мадам Буйо? Я ведь знаю, что ты мечтаешь, чтобы я вернулся на биржу… – И он добавлял кисло-сладким тоном: – Ты ведь знаешь, я всегда инстинктивно догадываюсь о том, что происходит, и уверен, в настоящую минуту твоя сестра опять верховодит тобой… Конечно, мне нанесли тяжелый удар, но ничего, – хорохорился он, – не такой я человек, чтобы не оправиться, особенно теперь, когда я привез из Лондона кое-какие козыри».

В Дьеппе Гоген встретил Дега, который гостил там у своих друзей. По неизвестной нам причине они поссорились. Дега, характер которого не отличался уживчивостью, стал донимать Гогена насмешками. В Дьеппе вокруг Дега увивалась целая компания художников. Был среди них бывший свояк Гогена, Фриц Таулов (он незадолго перед этим развелся с Ингеборг), сын психиатра Бланша – Жак-Эмиль, Уистлер, еще один английский художник Сиккерт и молодой Элле… Эти люди высмеивали Гогена. Жак-Эмиль Бланш обращал внимание на его «странное лицо, экстравагантную одежду и какой-то диковатый вид, а отец, – уверял он, – постоянно указывал ему эти признаки мании величия».

– Друзья мои, да он же просто кудесник! – восклицал Элле. – Посмотрите на его руку. На его указательном пальце кольцо – настоящее произведение искусства! Мне просто дурно, когда я это вижу. Ну разве при таком несуразном виде можно быть талантливым? И вдобавок он разговаривает сам с собой!

Но Гоген не замечал издевательского интереса, вызванного его особой. Он писал. С той поры, как вечерами в Копенгагене он обдумывал свою эстетическую теорию, на практике его живописная манера почти не изменилась. В нем все созревало очень медленно. Он действовал, повинуясь не порывам, а рассуждению. Тем не менее он незаметно удалялся от импрессионизма, хотя и продолжал пользоваться его рецептами. Однако если в его пейзаже появляется животное, то это почти всегда корова: могучие формы коровы, ее монументальное спокойствие отвечали его антиимпрессионистической тяге к мощным структурам. В эти дни, проведенные в Дьеппе, Гоген сделал еще один шаг в сторону того искусства, которое он уже провидел: в картине «Купальщицы», которую он написал на пляже, он упростил цвет и обвел контуры четкой линией.

Но, увы, это был слишком краткий опыт. Гогену пришлось вернуться в Париж.

Он бродил по Парижу без денег, без крова, ночуя где придется, иногда у Шуффенекера, иногда даже у представителя фирмы «Дилли». Мари поспешила вернуть ему Кловиса. К счастью, Жоббе-Дюваль и его жена выразили желание на неделю взять к себе мальчика. Гоген искал, где бы снять квартиру, и просил Метте прислать ему постельные принадлежности. Пытался он «временно найти местечко на бирже». Большую часть его коллекции картин Метте вывезла в Данию. Но некоторые остались в Париже. Он пытался продать их, надеялся выручить шестьсот франков за одну картину Писсарро и одну Ренуара. «Как только я их получу, вышлю тебе двести франков», – написал он Метте, которая «хныкала».

В начале октября Гоген нашел квартиру в районе Северного вокзала – на улице Кай, 10. Но постельное белье, о котором он просил Метте, так и не пришло. Гоген взял к себе Кловиса и кое-как устроился на новом месте. Для мальчика он взял напрокат кровать, а сам довольствовался матрацем – он спал на нем, укрывшись походным одеялом. Питались они более чем скудно. «Не беспокойся о Кловисе, – писал Гоген жене. – …Яйцо, немножко риса, и он ест за обе щеки, особенно когда на десерт бывает яблоко».

Но Метте, как видно, не слишком утруждала себя беспокойством. После того как Гоген объяснил ей, что о месте на бирже он мечтал, «просто чтобы продержаться до тех пор, пока не настанут лучшие времена для живописи», и сообщил, что продажа картин Писсарро и Ренуара сорвалась, она снова перестала писать.

Гоген проводил время в хлопотах. Места на бирже получить не удалось. Не нашлось покупателей на Ренуара и Писсарро. Он жил щедротами случайных знакомых. Сына кормить было почти нечем. Ко 2 ноября он все еще не получил от жены ни писем, ни белья. «Послала ли ты вещи, о которых я тебя просил? Мне они нужны сейчас позарез». И в самом деле, грянули холода. Отец с сыном мерзли в квартире, где было нечем топить. А у Кловиса не было даже теплой фуфайки.

Наконец в ноябре Гоген все-таки получил письмо от жены – Метте хотела знать, сколько стоят некоторые картины из коллекции мужа, она собиралась их продать. Гоген удивился и встревожился: «Если так будет продолжаться, у меня в один прекрасный день ничего не останется». Он пытался убедить жену не продавать двух картин Сезанна: «Я очень дорожу этими двумя Сезаннами, таких очень мало, потому что он редко заканчивал работы, и когда-нибудь они будут стоить очень дорого. Лучше уж продай рисунок Дега». Но вообще Метте в первую очередь следовало бы позаботиться о произведениях самого Гогена. «Самое важное – привлечь внимание к моим картинам», – напоминал ей Гоген.

О постельном белье Метте не обмолвилась ни словом. «У нас сейчас страшный мороз, и мне позарез нужны матрацы и одеяла. Но кто знает? Может, когда-нибудь я их все же получу!»

Декабрь выдался на редкость холодный. Гоген бился в тисках нужды, которая становилась все беспросветнее. Им с сыном порой было нечего есть, кроме кусочка хлеба, да и то купленного в кредит. Хилый мальчик заболел ветрянкой. Сидя у постели ребенка, горевшего в лихорадке, Гоген в отчаянии не знал, что предпринять. В кармане у него оставалось двадцать сантимов. И вдруг ему пришло в голову наняться расклейщиком афиш в рекламное агентство.

Управляющий агентством, увидев Гогена, одетого, как буржуа, рассмеялся. Но Гоген настаивал, объяснял, что у него болен ребенок. Его наняли – он должен был расклеивать афиши на стенах Северного вокзала за пять франков в день.

Три недели он клеил афиши, пока Кловис медленно поправлялся. Когда отец уходил на работу, за мальчиком присматривала сердобольная соседка. В разгаре этой беды у Гогена вдруг забрезжила надежда. Рекламное агентство пообещало ему место инспектора с жалованьем двести франков в месяц. С другой стороны, импрессионисты намеревались весной организовать выставку. «Может статься, – писал Гоген, – это положит начало нашему успеху». Наконец в конце декабря Метте решилась послать мужу постельные принадлежности.

В письмах к Метте тон Гогена по временам становился резким. Метте это заметила. Как видно, ее родственники более или менее забросили ее (она провела рождественские праздники в одиночестве), и она пыталась разжалобить мужа, вызвать у него сочувствие к ее собственной «такой печальной» судьбе, просила у него снисхождения.

А в Гогене назревал гнев, хотя он это отрицал. «Ты напрасно думаешь, что я сержусь. Я просто ожесточился… Не хлопочи о том, чтобы я простил твою вину. Я уже давно все забыл. Даже твоя сестра, самая злая и глупая из всех, кажется мне теперь женщиной не хуже других». Эти слова огорчали Метте, она просила мужа «быть с ней поласковее». Разве он не знает, что она его любит? Тут Гоген не выдержал. До сих пор он не признавался Метте, что нужда заставила его наняться расклейщиком афиш. Теперь у него вырвалось это признание:

«Ты будешь уязвлена в своем самолюбии датчанки, узнав, что у тебя муж – расклейщик афиш. Что поделаешь, не всем быть талантливыми… Я с полным спокойствием перечитал все твои письма, которые прехладнокровно и, впрочем, вполне убедительно говорят мне, что я тебя любил, но ты, мол, не жена, а мать и т. д. Воспоминания эти весьма мне приятны, но в них есть один большой недостаток – они не оставляют мне никаких иллюзий на будущее. Поэтому не удивляйся, если в один прекрасный день, когда положение мое улучшится, я найду женщину, которая станет для меня не только матерью и пр.».

Прочитав эти строки, Метте «дулась» больше двух месяцев.

* * *

«Кловис держит себя героически. По вечерам, когда мы вдвоем садимся ужинать куском хлеба с колбасой, он даже не вспоминает о своих прежних любимых лакомствах, он молчит, не просит ни о чем, даже о разрешении поиграть, и ложится спать. Так у него проходят дни. Он теперь и сердцем и разумом совсем взрослый человек. Он день от дня растет, но чувствует себя неважно, всегда у него болит голова, и меня беспокоит, что он немного бледный».

Этому полуголодному, только-только оправившемуся от болезни ребенку необходимо было побольше есть и дышать деревенским воздухом. И Гоген, хоть и не знал, как он оплатит этот новый расход, решил поместить мальчика в пригородный пансион и отправил Кловиса в Антони.

Хотя сестра приняла Гогена недоброжелательно, он все-таки надеялся, что Мари поможет ему оплатить несколько месяцев пансиона для Кловиса. Но Мари отнюдь не собиралась отказывать себе в чем-либо, чтобы помочь брату. Если ему плохо, он сам в этом виноват. Пусть сам и выпутывается как знает! А жалобы Метте – она не писала мужу, но невестке посылала длинные письма – поддерживали в Мари сознание, что совесть у нее чиста.

«Она кричит на всех перекрестках, – говорил Гоген, – что я жалкий человек, что я ушел от Бертена ради живописи и ради этой ужасной живописи покинул свою бедную жену, оставив ее без крова, без обстановки, без всякой поддержки. В самом деле, толпа ведь всегда права, – горько иронизировал он, – вы с ней ангелы, а я жестокий негодяй. Что ж, каюсь и простираюсь ниц».

Гоген был похож на ребенка, который плачет, обнаружив, что огонь жжет, а шипы колют. Погруженный в свои мечты, он сталкивался с действительностью, и она его больно била. Но жестокое соприкосновение с ней ничему не могло его научить. Он не пытался приспособиться к действительности, он негодовал, возмущался. Браня на чем свет стоит людей и общество, виновных в его глазах в том, что они не соответствовали его мечтам, он считал себя жертвой и еще глубже погружался в свои мечты.

Он метался из стороны в сторону. Искал место, но когда в начале 1886 года рекламное агентство предложило ему обещанную раньше должность инспектора, он, поколебавшись, отказался. Чего же он хотел? Может, он сознавал это еще довольно смутно, но все-таки он чувствовал, что не хочет «упустить добычу ради тени. А тень – это роль служащего». Это рабство, время, потерянное для настоящего дела – живописи. Его устраивала только такая работа, которая приносила бы ему деньги, много денег – почему бы нет? – но при этом не отвлекала его от живописи. По сути, всякая служебная лямка была ему отвратительна. То, чего он ждал, на что надеялся, хотя не говорил этого и, наверное, даже не сознавал, было «выгодное дело», которое помогло бы ему быстро разбогатеть и все идеально упростило бы, – то есть он мечтал о чуде, которое изменило бы реальность по образу и подобию его грез.

В первые месяцы 1886 года все мысли Гогена были заняты одним выставкой, которую задумали импрессионисты. Подготавливалась она медленно и не без конфликтов, потому что согласие между художниками стало более хрупким, чем когда бы то ни было. После бесконечных бурных дискуссий выставка наконец открылась и продолжалась с 15 мая по 15 июня на улице Лаффит, на втором этаже того самого здания «Мэзон Дорэ», которое так хорошо знал маклер Гоген, больше одиннадцати лет подряд поднимавшийся по его лестнице к Бертену или Галишону.

Гоген представил на выставку не меньше девятнадцати полотен, но не они привлекали внимание зрителей. Со дня вернисажа публику – шумную, насмешливую – притягивали всего несколько картин, выполненных в одной и той же технике, – среди них в особенности выделялась своими гигантскими размерами работа Жоржа Сера «Воскресный день на острове Гранд-Жатт».

Бывшему ученику Академии художеств Жоржу Сера исполнилось двадцать шесть лет. Это был мужчина громадного роста, сухой, с молодцеватой выправкой. Ярый поклонник пауки, наделенный аналитическим умом, он избегал какой бы то ни было фантазии в живописи, как не терпел ее в своем внешнем облике (Дега прозвал его «нотариусом»), и настойчиво разрабатывал то, что он назвал своим «методом». Применяя к импрессионизму некоторые законы спектра, сформулированные физиками Шеврейлем во Франции, Рудом в Америке и Гельмгольцем в Германии, он разлагал цвет на самом холсте, накладывая краски «точечно» – мелкими пятнышками чистого цвета. Отныне краски должны были смешиваться не на палитре художника, а в глазу зрителя.

На выставке, открывшейся на улице Лаффит, Сера был не единственным представителем «дивизионизма». Рядом с «Гранд-Жатт» висели работы друга Сера – Синьяка, старшего сына Писсарро, Люсьена, и самого Писсарро, который пылко увлекся «научным» импрессионизмом. Отныне для Писсарро, ставшего убежденным «пуантилистом», Моне и Ренуар – всего лишь «импрессионисты-романтики». Он горячо отстаивал перед ними своих новых друзей. Поэтому Моне и Ренуар, а также Сислей и Кайботт не участвовали в этой выставке, которая, кстати сказать, оказалась последней выставкой, организованной группой импрессионистов.

Распад группы не был случайным. Прошло уже двенадцать лет с того времени, когда в 1874 году состоялась первая выставка импрессионистов, и за эти годы каждый из этих художников развивался в своем направлении. Импрессионизм раскололся. Направления, как в искусстве, так и в науке, рождаются, достигают расцвета и, выполнив свое оплодотворяющее назначение, истощаются, клонятся к упадку. С выставкой на улице Лаффит заканчивается воинствующая история импрессионизма – обозначается новая эпоха в искусстве. Она обозначается не только работами Сера, но и серией проникнутых таинственностью рисунков совсем еще не известного художника, влюбленного в фантастическое и необычайное, – Одилона Редона.

Жорж Сера. Воскресный день на острове Гранд-Жатт.

Одилон Редон. Автопортрет.

Жорж Сера. Портрет Поля Синьяка.

Парадоксальным образом на этой восьмой, и последней, выставке импрессионистов последовательных импрессионистов оказалось, в общем, мало. Кроме Гогена это были Берта Моризо, Гийомен и Шуффенекер, который просил у Берты Моризо чести быть допущенным на улицу Лаффит. После неудачи, постигшей его в Салоне 1883 года, добряк Шуфф, весьма самолюбивый и обидчивый, вдруг обнаружил в себе призвание… быть «непримиримым».

Искусство Сера произвело огромное впечатление на Гогена. Тщательно построенные полотна автора «Гранд-Жатт» поразили его своей упрощенностью и ритуальной статичностью фигур. Эта стилизация так явно отвечала многим его мыслям об искусстве, что он не мог не отозваться на нее всей душой. Гоген познакомил Сера с длинным перечнем живописных «рецептов», который вычитал у одного турецкого поэта и копию которого всегда носил с собой. «Пусть все у вас дышит миром и душевным покоем. Поэтому избегайте движения. Каждый из ваших персонажей должен быть статичен…» Но сама «пуантилистическая» техника вызывала у Гогена сомнения, и он проявлял по отношению к ней большую сдержанность. Присутствуя на банкете, который дивизионисты устроили в ресторане в Бельвиле, чтобы отметить свой шумный дебют – в парижском художественном мире говорили только о «Гранд-Жатт» и «точечной» технике, Гоген в смятении выслушивал теории Писсарро и его друзей. Нет, что бы ни утверждали пуантилисты, они не открыли «абсолютной истины в живописи». Гоген высказывал это, хотя и не вполне внятно, когда делился с Писсарро своими мечтами, устремлениями, потребностью в «чем-то другом» – отдаленном, извечном, что временами снедало его, томя невыразимым беспокойством. «Мне предлагают наняться сельскохозяйственным рабочим в Океанию, – говорил он, – но это значит отказаться от всякого будущего, а я не могу на это решиться, я чувствую, что если немного потерплю и мне хоть немного помогут, искусство сулит мне еще счастливые дни… Самое разумное – уехать в Бретань. В пансионе за шестьдесят франков в месяц можно работать…»

Выставка не принесла Гогену ничего, кроме дружбы с гравером Феликсом Бракмоном, который купил у него картину за двести пятьдесят франков. Пятидесятитрехлетний Бракмон, человек прямой и подчас грубоватый, участвовал почти во всех художественных битвах последней четверти века. Старый приятель Мане, он вместе с ним оказался в Салоне отверженных 1863 года, был завсегдатаем кафе «Гербуа» и участвовал в трех выставках импрессионистов. Страстный любитель керамики, Бракмон после войны 1870 года некоторое время был начальником группы художников на Севрской мануфактуре, потом работал у Хэвиланда, где восемь лет, до 1880 года, руководил керамической мастерской. Пытаясь помочь Гогену, он свел его с керамистом с улицы Бломе – Эрнестом Шапле, которого Бракмон считал «равным китайцам».

Художественные ремесла притягивали Гогена не меньше, чем сама живопись. С первого взгляда покоренный искусством Шапле, необычайной красотой его керамики, Гоген поспешил принять предложение, которое керамист сделал ему, увидев его скульптуры: Шапле сказал, что будет счастлив сотрудничать с Гогеном, а прибыль от их совместных работ они будут делить пополам. Бракмон считал, что предприятие это может стать очень доходным. Отрадная перспектива! Однако план не мог быть осуществлен до наступления зимы.

Гоген не очень сожалел об этом, потому что все больше мечтал поработать летом в Бретани. Ему нужно было совсем немного денег, чтобы провести с Кловисом в Понт-Авене несколько месяцев и там спокойно писать. «Если бы ты могла продать моего Мане», – писал он Метте. Но он тщетно ждал денег из этого источника.

Метте решила переводить романы Золя для копенгагенской газеты «Политикен», и вот с апреля из номера в номер там начал печататься ее перевод на датский язык четырнадцатого тома «Ругон-Маккаров». Пикантный выбор! Это был роман «Творчество», где рассказывается история художника-неудачника Клода Лантье. Друзья помогали Метте воспитывать ее детей. Едва уехал Гоген, графиня Мольтке возобновила свою благотворительность. Мало-помалу Метте зажила собственной жизнью, из которой Гоген – неимущий Гоген – был исключен. Гогену следовало бы это знать, а впрочем, он это и знал.

«Я получил письмо от Эмиля, написанное на ужасном французском языке. Придет день, когда никто из детей не сможет со мной объясниться. Ловко сыграно, все принадлежит вам, а мне нечего возразить. Интересный, однако, вывод напрашивается из твоего письма. Он звучит так: «Мне здесь хорошо, моим детям тоже. А вы с Кловисом пеняйте на себя, что у вас ничего нет. Я не прочь, чтобы мы остались добрыми друзьями, только бы мне не мешали жить спокойно». «У вас, женщин, какая-то особая философия. Словом, vae victis!»

Подобные слова вырывались у Гогена под влиянием гнева и усталости. Правда, он не скрывал от Метте своих обид. Он горько упрекал ее за то, что она пишет редко или вообще не пишет. «Ты дуешься на меня, чтобы потешить свое самолюбие. Ладно! Одной низостью больше или меньше, какая разница! Бог мой, если ты считаешь, что ты права, – продолжай в том же духе, это делает тебе честь». Он не упускал случая привести ей в пример чету Жоббе-Дюваль: им пришлось узнать тяжелые дни, но они «одолевают беды единением своих сердец». Он едко замечал, что «делить бедность и труд совсем не то, что делить богатство». Сообщая ей о том, что Шуффенекер все более несчастлив со своей женой, «которая совсем ему не подруга и все больше становится фурией», он нарочно подчеркивал: «Просто диву даешься, сколько счастья приносит людям брак: он доводит их до гибели или до самоубийства». Но хотя Метте и заставляла его страдать и он сам по временам был в отместку резок и упорно стремился ее оскорбить, Гоген неколебимо верил в неизменную прочность их отношений. Метте оставалась для него женщиной, которую он любил и любит, той, с которой он однажды восстановит семейный очаг. «Есть только одно преступление, – писал он ей, – супружеская неверность».

«Если бы ты могла продать моего Мане»… Чтобы уменьшить свои расходы (Мари «решилась» раз-другой заплатить за пансион Кловиса), Гоген съехал с улицы Кай, сам не зная, где он поселится. Синьяк, уехавший в июне в Анделис, разрешил ему работать в мастерской, принадлежащей ему и Сера. Но Сера, не знавший о разрешении Синьяка, не позволил Гогену воспользоваться мастерской. Это поссорило Гогена с Сера, и ссора не осталась без последствий. Гоген отказался от обещания участвовать с Сера и Синьяком в ближайшей выставке Общества независимых художников, основанного за два года до этого, – в 1884 году. С той поры он отвернулся от дивизионистов, о которых хмуро отзывался как о «юнцах-химиках, которые копят точечки». В глазах своего бывшего наставника Писсарро Гоген стал «сектантом».

Так погибла давно уже подорванная дружба.

Она не случайно не пережила распада группы импрессионистов. С нею кончился для Гогена тот период ученичества, размышлений, тот медленный инкубационный период, когда среди всех тягот его жизни, обид и разочарований, неуверенности и гнева в нем зрело искусство, которое Гоген пока еще только предчувствовал, когда властный голос уже зазвучал, хотя и невнятно, в самых недрах его души. Тревога. Тоска. Солнечные блики трепещут в водах, омывающих жаркие, счастливые страны.

В конце июля Гоген, с сожалением отказавшись от мысли взять с собой сына – он «будет по нему скучать» и мальчик «останется без каникул», – сел на вокзале Сен-Лазар в поезд, идущий в Кемперле. Бывший сослуживец по бирже одолжил немного денег, чтобы он мог уехать в Понт-Авен «писать картины по дешевке»…

На три месяца прекратились ежедневные заботы о хлебе насущном. Три месяца – впервые в жизни – Гоген без тревог, без посторонних мыслей мог целиком посвятить себя живописи. Что за отдых! Что за отдых этот творческий труд! И какой приветливой кажется Гогену Бретань – эта часть Бретани, лишенная суровости Корнуоллского полуострова!

Поль Синьяк. Зеленый парус.

В семнадцати километрах от Кемперле, по дороге в Конкарно, на берегу Авена, среди холмов вытянулись домики Понт-Авена, крытые черепицей, проросшей желтыми пятнами лишайника. В верховьях реки, среди ольшаника и тополей, стоит неумолчный гул дюжины мельниц. В низовьях, за мостом, где находится пансион Глоанек, в речном порту, полностью зависящем от приливов и отливов, стоит каботажная флотилия, которая связывает Понт-Авен с городками, соседствующими с ним на побережье Атлантики.

«Окрестности Понт-Авена и в особенности сам город предоставили бы много достопримечательностей рисовальщику, который пожелал бы сделать наброски», – писал один из путешественников конца XVIII века. Первыми это поняли лет пятьдесят спустя американские художники. Они принесли известность Понт-Авену, который с 1870 года полюбился художникам – многие из них приезжали из англо-саксонских стран и из Скандинавии. В Понт-Авене почти все владельцы домов сдавали жилье художникам, некоторые не побоялись превратить чердаки в мастерские. Но основную часть клиентуры поделили между собой два заведения: гостиница Жюли Гийу, «доброй хозяйки», на главной площади города и чуть подальше, если спуститься к Авену, более скромный пансион в маленьком двухэтажном домике с тремя окнами по фасаду и с мансардой под крышей. Его хозяйке, Мари-Жанне Глоанек, к этому времени было уже под пятьдесят.

Гоген поселился в одной из комнат на мансарде. Большинство художников, живших вместе с ним в пансионе Глоанек, были иностранцы – американцы, англичане, голландцы и шведы. Было даже трое датчан. Французов оказалось мало: двадцатидвухлетний уроженец Нанта Фердинанд дю Пигодо по прозвищу Пиколо, бывший ученик Бонна – Шарль Лаваль, худощавый, стройный молодой человек, несколько вялый и слабый – он подорвал свое здоровье излишествами; тридцатилетний лионец Гранши-Тейлор, который тоже только недавно поселился у Глоанек и ходил в довольно странном одеянии: в рединготе, в цилиндре, так называемой «иокагаме» и… в деревянных сабо!

Поль Гоген. Долина Авен, выше Понт-Авена.

Городок Понт-Авен. Современный вид.

Казалось, Гоген должен был бы сблизиться с Гранши-Тейлором. Лионец служил на бирже почти в то же время, что и Гоген. Гранши-Тейлор мальчиком хотел посвятить себя живописи, но его мать, бедная вдова, посоветовала ему сначала обеспечить себя материально, и он поступил к биржевому агенту. Там он и оставался, пока не счел, что накопил достаточно средств, чтобы попытать счастья на зыбком поприще искусства.

Но Гоген отнюдь не дорожил биржевыми воспоминаниями, а у Гранши-Тейлора был в его глазах весьма существенный недостаток – он принадлежал к академическому клану, к тем, кого Гоген с выражением высокомерного презрения на лице именовал «салонщиками».

К этому кругу принадлежала вообще большая часть гостей Понт-Авена. Многие из них учились прежде или продолжали учиться в Академии художеств или в академических мастерских, таких, как мастерская Фернана Кормона или академия Жюлиана. Живопись Гогена поразила эту конформистскую среду. О ней стали спорить. Впервые в жизни Гоген мог писать вволю, и так же впервые в жизни он стал предметом почти всеобщего внимания. Шарль Лаваль ходил за ним по пятам. Живший в гостинице Юлии двадцатичетырехлетний художник из Реймса Анри Делавалле и Пигодо не упускали случая с ним побеседовать. Под его влиянием вновь прибывший художник, сын судебного следователя из Ванн, Эмиль Журдан, отказался от академических традиций. «Я здесь работаю много и успешно. Меня здесь ценят как самого сильного художника в Понт-Авене… Все наперебой просят у меня совета», – с удовлетворением писал Гоген Метте.

Гоген не хвастался. К приезду Гогена у голландского художника, напыщенного и важного лауреата Салона, В…, который разгуливал по улицам Понт-Авена в зеленой бархатной шапочке а-ля Рембрандт, был ученик П… Однажды утром, когда Гоген возвращался к обеду, В., разглагольствовавший у дверей трактира посреди целой группы художников, захотел потешиться над «импрессионистом» и сделать его посмешищем в глазах своих собеседников. Он остановил Гогена и спросил его, какого черта он мажет свои полотна такими яркими красками. Гоген хмуро поглядел на В. и, не отвечая, прошел мимо. Но две недели спустя П. покинул В. и стал учеником Гогена, и теперь голландец осаждал П. расспросами, чтобы хоть что-нибудь почерпнуть из драгоценных уроков Гогена. «Я здесь делаю погоду». Вскоре Писсарро не без раздражения написал о Гогене: «Я слыхал, что этим летом на берегу моря он проповедовал целой свите молодых людей, внимавших суровому наставнику-сектанту».

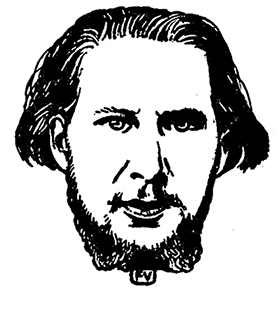

Шарль Лаваль. Автопортрет.

Гоген отдыхал душой. Его привели в Понт-Авен соображения экономические, и Жоббе-Дюваль его не обманул: Мари-Жанна Глоанек кормила клиентов «на убой». Но Бретань не только избавила Гогена – увы, ненадолго – от нищеты и заботы о завтрашнем дне. Она укрепила его в его высоком мнении о самом себе, дала ему небывалую уверенность в своих силах.

В довершение всего Бретань оказалась краем, с которым он чувствовал глубокое душевное родство. Подобно ему самому, этот край был серьезным и печальным. Как далек от импрессионизма был этот пейзаж с его строгими линиями и четкими планами, эти пустынные равнины, поросшие утесником, эти поля, разделенные живой изгородью и обнесенные деревянным частоколом, грубо сработанным топором, эти сельские церквушки и простые гранитные распятия, в которых чувствовалась душа народа, склонного к мечтательности, внутреннему беспокойству и ко всему таинственному.

Белые чепцы женщин, украшенные лентами шляпы мужчин, воскресные процессии, полуночные рассказы о колдунах – все это дышало какой-то иной эпохой. Ухищрения цивилизации едва-едва коснулись этого народа, который почти нетронутой сохранил свою первозданность. Это был народ, восприимчивый к тайному голосу вещей, к чарам невидимого и сверхъестественного, народ, который баюкали вековые грезы. «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» Извечные вопросы веяли над берегами этой оконечности материка, у которых бился пульс прибоя.

Гоген исподволь проникал в этот новый для него мир. «Я делаю много набросков, и ты вряд ли узнала бы мою живопись». В поле, нависшем над дорогой в Конкарно, он писал старые хижины, выделявшиеся на холмистом фоне заднего плана, – горы Сен-Геноле. Вспоминая некоторые мысли Дега о рисунке, советы турецкого поэта – «Лучше писать по памяти, тогда ваше произведение будет воистину вашим», – Гоген в работе над пейзажами иногда прибегал к необычному методу: он начинал их на своей мансарде, а заканчивал на натуре. Таким образом, сохраняя «дробный» мазок импрессионистов, он добивался некоторой стилизации. «Я использую только цвета призмы, сопоставляя и смешивая их как можно меньше, чтобы добиться большей яркости, – объяснял он Делавалле, – а рисовать стараюсь как можно проще и синтезирую». «Синтезировать», «синтез» – Гоген теперь очень часто произносил эти слова.

Но как и прежде в Копенгагене, когда вечерами в постели он размышлял о живописи («Линия – это способ подчеркнуть идею», – писал он Шуффенекеру), его мысль обгоняла практику. Несмотря на всю его самоуверенность, которую он сознательно выставлял напоказ, у него бывали минуты сомнений. Он шел ощупью. Он решился даже попробовать свои силы в дивизионизме – и набросал пуантилистический пейзаж. Но уж не был ли этот пейзаж пародией? Это можно предположить, потому что Гоген повесил его среди произведений, украшавших столовую пансиона Глоанек. Гоген не любил откровенничать, ему нравилось ставить людей в тупик. Это стало неотъемлемым свойством той новой личности, которая рождалась в нем в окружавшей его теперь атмосфере почтения и даже страха.

От всего его облика исходило ощущение силы. В заломленном на ухо берете, в облегающем синем рыбацком свитере его скорее можно было принять за капитана какого-нибудь пиратского судна, нежели за художника, обдумывающего выразительные возможности линии и цвета. Бывший старший помощник на военном корабле, Керлюен, назначенный начальником Понт-Авенского порта, открыл для колонии художников фехтовальную школу, Гоген оказался отличным фехтовальщиком. Его успехи еще усилили его авторитет. Говорили, что он берет уроки бокса у некого Буффера. Кто-то видел, как он нагишом плавает в устье Авена. Он производил впечатление не только своими полотнами и своими эстетическими взглядами, которые он часто излагал, прибегая к парадоксам и насмешкам, но и своей грубой, природной физической мощью – он даже не снисходил до того, чтобы ее подчеркивать, он просто спокойно утверждал ее, наслаждаясь радостями, которые извлекал из своего могучего тела.

В компании художников, которые любили всяческие проделки и забавы ради раскрашивали живых гусей или по ночам, когда Понт-Авен спал, перемещали вывески, Гогену тоже случалось устраивать какой-нибудь чудовищный розыгрыш, но он проделывал это с холодной насмешкой, да и то редко. Иногда любезный, но чаще замкнутый, колючий, он надолго мрачно замолкал, и тогда никто не смел к нему подступиться. После ужина в столовой пансиона Глоанек художники жарко спорили, пока незадолго до полуночи хозяйка не просила их разойтись по комнатам: закрытые бретонские кровати, в которых спали служанки, стояли в столовой. Гоген держался в стороне от этих споров: он сидел и курил, обрабатывая стамеской трость или пару деревянных башмаков, которые покрывал резьбой. Кроме Лаваля, с которым он сдружился, никто не мог бы похвалиться, что вошел к нему в доверие. Если Гоген иной раз заговаривал о своем прошлом, то всегда мельком, полушутя-полусерьезно, тоном, который озадачивал собеседников. А он и не старался рассеять окружавший его ореол таинственности. «Если я скажу вам, что по женской линии веду свой род от Борджиа Арагонского, вице-короля Перу, вы решите, что я хвастун и лжец. Если я вам скажу, что это семья золотарей, вы будете меня презирать. Если же я вам скажу, что со стороны отца вся моя родня звалась Гогенами, вы скажете, что это чистейшая наивность. Так лучше я буду молчать». И он молчал, по временам изрекая краткие фразы – как правило, нарочито саркастические оценки. Любовные истории вызывали у него презрение. «Никаких баб!» – решительно заявлял он.

Гоген хотел, чтобы к нему приехал Шуффенекер. Шуфф решился приехать, но так как он не любил деревни, то сразу перебрался в Конкарно. Добряк Шуфф увлекся пуантилизмом. Однажды в августе, когда он писал у входа в порт скалы при отливе, за его спиной остановился молодой человек. Через некоторое время раздраженный Шуфф обернулся: «Вы интересуетесь живописью?» – «Да – но только хорошей».

Шуфф узнал, что молодому человеку восемнадцать лет, он сам занимается живописью, учился в мастерской Кормона, но Кормон прогнал его за то, что он осмелился пользоваться палитрой импрессионистов; в начале апреля он уехал из Парижа и исходил пешком Бретань, рисуя, работая маслом и декламируя по дороге стихи; Бретань очаровала его – порой ему кажется, что он перенесся «в свое любимое средневековье», и зовут его Эмиль Бернар. Художники подружились. Шуффенекер рассказал Бернару о Гогене и посоветовал отправиться в Понт-Авен. Он снабдил его своей визитной карточкой, на которой написал Гогену несколько слов, рекомендуя ему своего друга.

15 августа Бернар явился в Понт-Авен. Четыре дня спустя он писал родителям, что в трактире Глоанек живет «импрессионист по имени Гоген, очень сильный малый», который «здорово рисует и пишет». Но Гоген встретил молодого художника угрюмо. Бернар, уверенный в своем даровании (а он и в самом деле был человек одаренный) и в своем блестящем будущем, с нетерпеливым задором набрасывался на все новое, а наутро отказывался от того, чему поклонялся накануне, всегда готовый оправдать свои сиюминутные взгляды уймой разных теорий. Непостоянный в своих увлечениях, он перепробовал все. Будучи учеником Кормона и увидев полотна импрессионистов, он стал работать в манере импрессионистов. Теперь он был увлечен дивизионизмом Сера, как Шуффенекер и многие другие в это лето 1886 года. Это не могло понравиться Гогену, которого дивизионизм раздражал все больше и который «изо всех сил» боролся со всеми этими «усложнениями». Но его речи не поколебали бывшего ученика Кормона – Бернар, «упрямец и зубоскал», не преминул повесить в столовой трактира осенний пейзаж, выполненный в пуантилистической манере. Те несколько недель, что Бернар провел в Понт-Авене, Гоген сидел напротив него за общим столом в пансионе, но почти не разговаривал с этим дивизионистом.

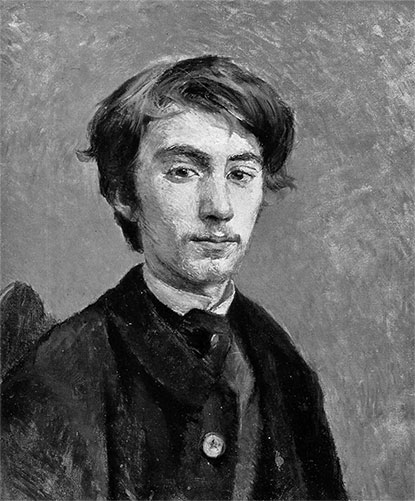

Анри де Тулуз-Лотрек. Портрет Эмиля Бернара.

«Оставим взаимные упреки, – писал Гоген Метте. – Я похоронил прошлое и далек от мысли быть злым, хотя и не собираюсь быть любезным. Сердце мое высохло, как доска, закалившись против превратностей, я думаю теперь только о работе, о своем искусстве. Это единственное, что нас не предает. Слава богу, я каждый день делаю успехи и когда-нибудь сумею ими воспользоваться».

П. предоставил в распоряжение Гогена довольно просторную мастерскую, которую он занимал в старинной усадьбе Лезавен, расположенной на лесистом холме, позади церкви. Гоген часто ходил теперь туда кратчайшим путем – по тропинке, окаймленной стеной сухих камней и папоротников. Мастерская с большими светлыми окнами стояла среди каштанов и тополей. От нее к дороге вела липовая аллея. Тут Гоген мог работать в тишине.

Сентябрь… Октябрь… «Дни проходят так однообразно, что мне нечего рассказать тебе, чего бы ты уже не знала». Но пора было думать о возвращении в Париж – «к сожалению, чтобы искать работу». Потому что с возвращением в Париж должны были вернуться и заботы. «Будем надеяться, что керамическая скульптура, которую я буду делать, прокормит нас с Кловисом».

Гоген еще немного продлил свое пребывание в Понт-Авене. 13 ноября он выехал в Париж, где Шуффенекер снял ему «маленькую конуру» на улице Лекурб, 257.

* * *

В холодном и унылом осеннем Париже Гоген снова стал влачить нищенское существование.

Он начал работать у Шапле, но деньги это сотрудничество должно было принести не сразу. Гогену удалось продать за триста пятьдесят франков картину Йонкинда и рассчитаться с первоочередными долгами, в частности с долгом за пансион Кловиса, которым его сестра Мари совершенно перестала интересоваться.

У Гогена произошло бурное объяснение с сестрой. Мари, упрекая брата, что он не пытается заработать деньги, а упрямо занимается живописью, предложила ему ехать в Панаму, где ее муж Хуан Урибе собирался основать комиссионное и банковское дело. «Для Панамы подходящего человека не найдешь, – писал Гоген Метте, – никуда не годные служащие требуют две тысячи франков. Вот почему Мари решила устроиться со мной на даровщинку. И довольно об этом, – обрывал сам себя художник. – Противно!»

Гоген со всем пылом окунулся в свою работу над керамикой. «Вдохнуть в вазу жизнь фигуры, не нарушая при этом характера материала и законов геометрии» – вот какую цель он ставил перед собой.

Но если Бракмон был довольно сдержан в своих похвалах Гогену, Шапле его всячески поощрял. Он сомневался, что эти «слишком художественные» изделия сразу найдут покупателей. Но считал, что через какое-то время они будут пользоваться «бешеным успехом». «Да услышь его сатана!» – восклицал Гоген. Работа в новой для него технике керамики не прошла бесследно для его живописи. Изображая на керамической вазе сцену из бретонской жизни, он «синтезировал» ее, обводя четким, подкрашенным золотом контуром формы людей, деревьев и облаков, написанных небольшими цветовыми пятнами.

Примерно в это самое время он написал картину, в которой отчетливо видно, что он продвинулся вперед по избранному пути: на картине изображен в профиль последовавший за Гогеном в Париж Шарль Лаваль, который в лорнет рассматривает фрукты, лежащие на столе рядом с керамической вазой. Еще никогда Гоген не заходил так далеко в своем стремлении к «синтезу». Картина, для которой он использовал столь любимую Дега композицию со смещенным центром (край полотна по вертикали разрезает лицо Лаваля), производит сильное впечатление своей декоративностью. Здесь Гоген куда ближе к Дега или к Сезанну (фрукты натюрморта написаны с сезанновской плотностью), чем к Писсарро.

Кстати сказать, он теперь поддерживал постоянные сношения с Дега – ходил к нему в гости или встречался с ним в «Новых Афинах». Оба художника забыли свою прошлогоднюю ссору в Дьеппе. Впрочем, их могла бы примирить общая неприязнь к дивизионизму. Былая группа импрессионистов теперь разделилась почти на враждебные лагери. Гоген, влияние которого возросло и который знал, что к нему прислушиваются, непрестанно нападал на пуантилистов тоном, не допускающим возражений. Писсарро им возмущался. «Надо признать, – с досадой отмечал он, – что он стал пользоваться большим влиянием. Это, конечно, результат долгого, тяжелого и почтенного труда… Но в чем – не в искусстве ли сектантства?.. Само собой. Одно слово маклер!»

А тем временем «маклер» порой ел раз в три дня. Бракмон, всячески пытавшийся ему помочь, взял на хранение несколько его картин в надежде предложить их любителям – но без всякого успеха. Переговоры Гогена с торговцами картин также ни к чему не привели. «Спроси у Шуффенекера, – писал Гоген жене, – что думают о моей живописи художники, и все равно ничего».

Гоген стал прихварывать. Насморк, вскоре осложнившийся воспалением миндалин, вынудил его лечь в больницу. Там Гоген провел двадцать семь дней. Эти двадцать семь дней были своеобразной «передышкой», но Гоген предавался в больнице самым мрачным мыслям.

«Уж не думаешь ли ты, что по ночам в больнице мне весело было думать о том, как я одинок, – с раздражением писал он Метте. – В моем сердце скопилась такая горечь, что если бы ты и в самом деле приехала в это время (ты ведь, кажется, хотела на два часа повидать Кловиса), думаю, что вряд ли я согласился бы тебя принять, разве что с озлоблением. У тебя есть крыша над головой и почти верный кусок хлеба каждый день. Так береги это. Это рай в сравнении…»

Выйдя из больницы, ему не оставалось ничего другого, как заложить свои вещи и вернуться к Шапле формовать вазы, которых никто не покупал.

«Я узнал крайнюю нищету… – писал впоследствии Гоген в тетради, предназначенной для дочери Алины. – Но это не страшно или почти не страшно. К нищете привыкаешь и при наличии воли над ней в конце концов начинаешь смеяться. Ужасно другое – невозможность работать, развивать интеллектуальные способности… Правда, страдание обостряет твой талант. И однако, избыток страдания ни к чему, потому что тогда оно убивает… При большой гордости я приобрел в конце концов и большую энергию, и я хотел хотеть».

Было холодно. Шел снег. Иногда на улицах Монмартра Гогена можно было встретить в сопровождении невысокого, коренастого, рыжебородого человека с худым лицом, который, закутавшись в козью шкуру, в кроличьей шапке, шагал рядом с Гогеном и бурно жестикулировал. Этот тридцатитрехлетний голландец со сбивчивой речью был тоже художник – Винсент Ван Гог. Гоген познакомился с ним после возвращения из Понт-Авена на бульваре Монмартр, в художественной галерее Буссо и Валадона, управляющим которой был брат Винсента – Тео. Насколько торговец держался сдержанно и незаметно, настолько художник был шумным, вспыхивал и возбуждался по любому поводу. «Я человек страстей, способный совершить и совершающий более или менее безрассудные поступки, в которых мне случается более или менее раскаиваться…» Без поддержки брата, который его содержал, Винсент давно бы погиб. Ему тоже ничего не удавалось продать. Но одержимый неистовой страстью творчества, он писал полотно за полотном. Когда за год до этого он приехал в Париж, он слыхом не слыхал об импрессионизме. За несколько месяцев он приобщился ко всем тенденциям современного искусства. После разговора с Синьяком он стал дивизионистом, от чего Гоген решительно его отговаривал.

Всей своей личностью, категорической манерой выражать свое мнение, присущим ему сочетанием холодности и пыла Гоген произвел глубокое впечатление на Ван Гога, который считал его мэтром, и тем больше отчаивался, видя, как тот бедствует. Впрочем, нужда, на которую обречено большинство художников, была одной из навязчивых идей Ван Гога. Он пытался убедить брата уйти от Буссо и Валадона: Тео мог бы открыть собственную галерею и продавать картины, оказывая всяческую поддержку тем художникам, которых они с Винсентом ценят. Рискованный план! Но Винсент в своем великодушии не уставал строить подобные планы. Так, например, он мечтал о создании художественных фаланстеров. Хотел он также организовать «гигантские выставки», чтобы привлечь к ним внимание народа.

Джон Питер Рассел. Винсент Ван Гог.

В начале 1887 года Винсенту как раз удалось получить разрешение развесить в одном из ресторанов на улице Клиши свои картины и картины своих друзей. Винсент, конечно, пригласил Гогена участвовать в этой выставке, пригласил также голландца Конинга и двух приятелей, с которыми сдружился во время недолгого пребывания в мастерской Кормона, – Тулуз-Лотрека и Анкетена. Пригласил он также и Эмиля Бернара, с которым Ван Гога познакомил торговец красками с улицы Клозель, папаша Танги.

Всегда готовый одобрить другого художника, Ван Гог похвалил и молодого Бернара, что очень тому польстило: Винсент был «первый человек, который меня поддержал». Но когда Ван Гог выразил желание привлечь к выставке Синьяка, Бернар стал угрожать, что заберет свои полотна, если будут приняты полотна дивизиониста. Бернар в это время уже перестал писать точками, в одно мгновение отказавшись от этой манеры после разговора с тем же самым Синьяком, который, как видно, в данном случае проявил слишком большую настойчивость в своей приверженности дивизионизму. Теперь Бернар вместе с Анкетеном увлекся совершенно противоположным экспериментом – упрощением, вдохновляясь вперемешку японскими эстампами, наивным искусством лубка и некоторыми картинами Сезанна, на которых голубоватые контуры предметов напоминали Бернару свинцовые переплеты витражей. Теперь Бернар, казалось бы, созрел для уроков Гогена. Но судя по всему, Гоген не изменил своего сдержанного к нему отношения.

Впрочем, Гоген довольно равнодушно относился к выставке Винсента. «Некоторое время тому назад, – писал он Метте, – мне сделали великолепное предложение. Зная мою энергию, ум и в особенности честность, меня хотят послать на Мадагаскар, чтобы поддержать там дело, созданное год назад. На беду, тот, кого послали раньше, вернулся оттуда, составив себе недурное состояние, и не желает, чтобы его контролировали. Поэтому вкладчики хотят, чтобы я не продолжал начатое, а заново развернул большое дело».

В эту мрачную зиму, когда Гоген жил вдали от своих, «лишенный привязанностей», голодал и мерз – «холод леденит меня физически и морально, мне все начинает казаться уродливым», – его преследовали видения. Мадагаскар! Его мать, поющая в доме дона Пио! Тропические страны – счастливые, родные ему страны!

«По наведенным мной справкам, там ничего не стоит разбогатеть, при этом живя на широкую ногу. Спроси у Софуса, который поездил по свету, он скажет тебе, что это отличное место, чтобы делать дела. Это то, что нам надо, потому что в трех днях плавания – остров Бурбон, который теперь стал вполне цивилизованным, где есть коллежи и пр. Это получше, чем Копенгаген. Думаю, что ты захочешь приехать ко мне. Я мог бы время от времени вас навещать, не запуская дел фирмы. Но все это, – заключал Гоген, – пока еще вилами по воде писано».

У Шапле, где, по выражению Альбера Орье, он «лепил не столько из глины, сколько из души», Гоген придавал некоторым своим изделиям необычную форму – создавал вазы, причудливый облик которых был сродни керамическим изделиям инков. Перуанское детство, потерянная весна! Гоген должен уехать. «Больше всего я хочу вырваться из Парижа – это пустыня для бедняка». Он отправится в солнечные страны, где свободная природа щедро расточает свои дары. «Не могу больше влачить это унылое, размягчающее существование, я хочу испробовать все, чтобы совесть моя была чиста». В Париже здоровье его разрушается, он утрачивает волю, зато там…

Приехав в Понт-Авен, Гоген стал звать к себе Шуффенекера. Теперь он уговаривал Лаваля отправиться с ним путешествовать. Он так красноречиво расхваливал сказочную легкость жизни в экзотических странах, что Лаваль очень быстро согласился. Во время своего плавания вторым лейтенантом на «Чили» Гогену пришлось заходить на остров, расположенный против Панамы, «почти необитаемый, свободный и необыкновенно плодоносный» остров Табога. Как он был красив! Туземцы беззаботно проводили там свои дни под сенью тамариндовых деревьев. Вот куда следовало ехать в ожидании, пока мадагаскарское предложение воплотится в жизнь. Поскольку Хуан Урибе организует в Панаме торговую фирму – что ж, Гоген поедет разузнать, «не захочет ли Хуан открыть филиал на Мадагаскаре».

«Там мы сможем ждать, а здесь нет», – убежденно писал Лаваль понт-авенскому приятелю Пигодо. Тяжелая зима подорвала силы больного чахоткой Лаваля. Но на Табоге, по словам Гогена, «очень здоровый воздух, а питаться можно рыбой и фруктами, которые там стоят гроши». Словом, писал Лаваль, они с Гогеном будут там вести «самую разумную и здоровую жизнь», не зная «заботы о сегодняшнем и завтрашнем дне». Пигодо был не прочь поехать с ними. «Мы часто говорим об этом, – писал ему Лаваль, – но это мечта, которая осуществится позднее».

Феликс Валлотон.

Гоген сообщил Метте о своем решении: 10 апреля он сядет в Сен-Назере на пароход, чтобы отплыть в Новый Свет. «Я хочу обрести былую энергию… Вот я и еду в Панаму, чтобы зажить дикарем… Увожу с собой краски и кисти, вдали от людей я снова воспряну духом, я по-прежнему буду тосковать без семьи, но зато избавлюсь от опостылевшего мне нищенского существования». А тем временем решится дело с Мадагаскаром. «Вкладчики» будут поддерживать связь с Гогеном. «Сударь, – сказали они ему, – в наши дни люди вашей закалки – большая редкость, и мы отыщем вас за тридевять земель».

Гоген просил Метте взять Кловиса к себе. Стараясь все предусмотреть, он выслал ей доверенность, на случай если умрет дядя Зизи из Орлеана (ему было около семидесяти лет). «Деньги, которые ты получишь, – наставлял жену Гоген, – принадлежат детям. Надеюсь, ты теперь достаточно благоразумна, чтоб не трогать их: как бы ни мала была эта сумма, это могучий рычаг, чтобы восстановить наше благополучие и способствовать нашему воссоединению».

Последние письма мужа очень понравились Метте. Наконец-то Поль вновь заговорил о делах! Получая сведения от Мари, Гоген укорял жену, что она «клюнула на приманку медоточивых писем» его сестрицы, – Метте надеялась, что в Панаме бывший маклер тем или иным способом начнет опять зарабатывать большие деньги. Она стала ласковой, обмолвилась ненароком, что «любовь близких не могла заменить ей любви мужа».

«Ты пишешь, что ты сильно изменилась в лучшую сторону, – отвечал ей Гоген, – надеюсь, что это так». Но он не мог забыть прошлое, «удар, который ему нанесли» в Дании, – «удар, от которого ни один человек не оправится». «Если когда-нибудь после всех испытаний я добьюсь успеха, нам надо соединиться. Но что ты принесешь мне – ад вместо семейного очага, повседневный разлад? Что ты обещаешь мне: любовь или ненависть?…Я знаю, что в глубине души ты добрая и по-своему благородная, поэтому надеюсь на здравый смысл».

Да, ему оставалось только надеяться.

«Пускаюсь на поиски приключений со всем своим скарбом на спине и без гроша и страдаю оттого, что не могу выслать тебе денег. Все мои керамические работы ждут, чтобы их продали – я оставил распоряжение деньги выслать тебе. Надеюсь, что ты их скоро получишь, и это даст тебе возможность дождаться моего возвращения. Себе я не оставил ничего и делаю это от души. Не упрекай меня за двухлетнюю беспечность. Я больше на тебя не сержусь… Целую тебя тысячу раз очень нежно, как и люблю».

Метте размышляла, не поехать ли ей с мужем в Панаму. Но пришлось бы расстаться с детьми. И потом она «слишком любила свой дом». Однако в канун такого многообещающего отъезда она все-таки не могла на прощание не поцеловать Поля. В начале апреля она вдруг явилась в Париж. Она решила сама взять Кловиса из пансиона и отвезти его в Копенгаген.

Супруги не виделись пятнадцать месяцев. Гоген был рад увидеть жену, но не обошлось и без разочарований. Он с огорчением убедился, что Метте не переменилась со времени их расставания в Копенгагене. «Те же трудности для совместной жизни». И все же он старался ей угодить. У него почти ничего нет, но если жене хочется взять себе что-нибудь из его имущества, пусть возьмет.

Метте не заставила себя упрашивать. Как только Гоген уехал, она сложила картины, рамы, книги, керамику и возвратилась в Копенгаген с большой поклажей.

Назад: Часть вторая. Тощий волк (1885–1891)

Дальше: II. Корабль-призрак