Книга: Смысл ночи

Назад: Часть первая Смерть незнакомца Октябрь — ноябрь 1854

Дальше: Часть вторая Восхождение Феба 1819–1848

4. Ab incunabulis

Вечером 2 ноября 1854 года, когда Белла вернулась из Дьеппа, я повел ее поужинать в гостиницу «Кларендон». Миссис Ди пришла в восторг от дома, который они смотрели, и осталась во Франции, чтобы заняться оформлением бумаг для покупки.

— Она хочет перебраться туда при первой же возможности, — сказала Белла. — А это означает, что мои собственные обстоятельства переменятся раньше, чем мы ожидали.

Она изо всех сил старалась держаться непринужденно, но я видел, что это дается ей с трудом. Наконец она перестала притворяться.

— Ты прочитал записку?

Я кивнул.

— Что она означает, Эдди? Ты наверняка знаешь правду.

— Какую еще правду? — сердито воскликнул я. — Правду о лжи? Правду о туманной и беспочвенной клевете? Здесь нет никакой правды — никакой, уверяю тебя.

— Но кто прислал мне ее?

— Кто-то, кто желает мне зла по непонятной причине; кто-то, кто держит обиду на меня — или на тебя…

Белла опешила.

— На меня? О чем ты говоришь?

— Подумай хорошенько, любимая: нет ли у кого-нибудь из членов «Академии» причины мстить тебе? Может, кто-нибудь получил визит от мистера Брайтуэйта из-за тебя? — спросил я, хотя знал наверное, что история с запиской не имеет ни малейшего отношения к «Академии».

— Да нет. — Белла на мгновение задумалась. — Сэр Мередит Гор — ты его помнишь? — был недавно исключен, но на него жаловалась не одна я. В настоящее время он путешествует по Европе и еще не скоро вернется, так что я думаю, он здесь ни при чем. Кроме того, какую пользу он может извлечь из этого? И разве ты знаком с ним?

Мне пришлось признать, что все мое знакомство с упомянутым господином сводилось к одной случайной встрече с ним на лестнице в Блайт-Лодж однажды вечером; но, упорствуя в своем стремлении направить Беллу по ложному следу, я заявил, что и без личного знакомства со мной он вполне мог измыслить какую-нибудь клевету на меня, чтобы отомстить ей за свое изгнание.

— Нет, нет. — Белла энергично потрясла головой. — Это слишком неправдоподобно… попросту невозможно. Нет, сэр Мередит здесь явно ни при чем.

Она умолкла, когда подошел официант с шампанским.

— Ты говоришь, что туманные обвинения против тебя беспочвенны, — продолжала девушка, вертя бокал за ножку. — Но могу ли я быть уверена? В конце концов, должна же быть причина, почему мне прислали записку. Я знаю, что твой отец умер еще до твоего рождения, а твоя мать, которую ты, по твоим словам, нежно любил, была писательницей; и ты часто рассказывал мне о годах своей жизни, проведенных за границей. Но в твоем прошлом есть вещи — вероятно, важные, — которые ты умышленно от меня скрываешь и к которым, возможно, отсылает записка. Коли так — прошу тебя, расскажи мне все сейчас.

— Я думал, тебе довольно любить меня таким, какой я есть здесь и сейчас, — угрюмо промолвил я.

— Обстоятельства изменились, — ответила Белла, откидываясь на спинку кресла. — Когда Китти переберется в Дьепп, я займу ее место в «Академии» и таким образом получу возможность прекратить общение со своими джентльменами. — Она устремила на меня пристальный взгляд. — Во вновь сложившихся обстоятельствах, Эдди, мне важно знать все о человеке, которого я люблю.

Она впервые открыто призналась в своих чувствах ко мне, впервые произнесла слово «люблю». Я видел, что она ждет от меня ответного признания. Но как я мог сказать Белле то, что она хотела услышать, когда мое сердце по-прежнему безумно страдало по другой женщине, теперь навсегда для меня потерянной.

— Так тебе нечего сказать? — спросила Белла.

— Только одно: ты мой лучший друг на свете, как я часто говорил, и мне больно видеть тебя расстроенной.

— Значит, ты любишь меня всего лишь как друга?

— Всего лишь как друга? Разве этого не достаточно?

— Ну ладно, раз ты пускаешься в философию, значит, я получила ответ на свой вопрос.

Я взял ее руку.

— Белла, милая, прости меня. Если тебе угодно называть мои чувства к тебе любовью, я не возражаю. Это меня более чем устроит. Сам же я предан тебе как самому лучшему, самому дорогому другу, какого только может иметь мужчина. Если это любовь, значит, я люблю тебя. Если ощущение покоя и безопасности, неизменно владеющее мной в твоем присутствии, — это любовь — значит, я люблю тебя. Если сознание, что я безмерно счастлив, когда ты берешь в ладони мое лицо и целуешь меня, — это любовь — значит, я люблю тебя. Если… — И я продолжал заговаривать Белле зубы, покуда не выдохся.

Потом я улыбнулся — в высшей степени обаятельно, как мне хотелось верить — и был вознагражден за старания слабой улыбкой, тронувшей уголки ее губ.

— В таком случае, мистер Эдвард Глэпторн, я удовольствуюсь — до поры до времени — вашими многочисленными изобретательными определениями любви. — Она отняла у меня руку. — Но ради нашего прошлого и ради нашего возможного будущего ты должен рассеять все мои тревоги — раз и навсегда. Эта записка…

— Там все ложь. — Я твердо посмотрел в глаза девушке. — Наглая ложь, измышленная человеком, который желает мне — нам — зла по какой-то причине, пока неизвестной нам. Но мы возьмем верх над нашими врагами, милая Белла. Обещаю: ты узнаешь обо мне все — и тогда они утратят власть над нами. Тогда мы будем в безопасности.

Ах, если бы так! Белла, как я искренне утверждал, была самым лучшим моим другом; и допускаю, я питал к ней чувство сродни любви. Но я хотел уберечь девушку от душевного потрясения, а возможно даже, от серьезной опасности, а потому никак не мог рассказать ей, что совсем недавно убил одного человека, готовясь к убийству второго, или что я не тот, за кого себя выдаю, и что сердце мое навек принадлежит другой женщине. Но она вправе узнать обо мне больше, чтобы успокоиться до времени, когда я разоблачу шантажиста и навсегда отведу от нас угрозу. А что потом? Когда я наконец одолею своего врага и отомщу за несправедливость, мне причиненную, сможет ли Белла, пусть и милая моему сердцу, заменить мне то, что я потерял?

Гостиница «Кларендон» относилась к разряду респектабельных, и у нас не было багажа, но здешний управляющий состоял в давнем знакомстве со мной и благоразумно предоставил нам комнату.

Мы засиделись далеко за полночь. Вот вкратце история, поведанная мной Белле.

Моя матушка происходила из семьи потомственных западноанглийских фермеров, Моров из Черч-Лэнгтона. Ее дядя, мистер Байам Мор, служил управляющим имением сэра Роберта Фэйрмайла из Лэнгтон-Корта близ Тоунтона. Единственная дочь последнего, Лаура, была одних лет с моей матерью. Девочки росли вместе и крепко сдружились; их дружба не прервалась, когда Лаура вышла замуж и переехала в Центральную Англию.

Примерно через месяц моя мать тоже вышла замуж, хотя она сделала далеко не столь блестящую партию, как подруга. Лаура Фэйрмайл стала леди Тансор из Эвенвуда в Нортгемптоншире, хозяйкой одного из очаровательнейших поместных домов в Англии и фамильного гнезда знаменитого древнего рода. Моя матушка стала женой беспутного гусарского офицера на половинном жалованье.

Мой отец — иначе как Капитаном его никто не называл — неприметно служил в 11-м легком драгунском полку, знаменитом «Отборном», который впоследствии прославился как 11-й гусарский полк принца Альберта под командованием лорда Кардигана, хотя Капитан умер задолго до бессмертного подвига гусар в Крымской войне. После ранения, полученного на Пиренейском полуострове, он вышел из полка и был переведен на половинное жалованье, но посвятил свой досуг единственно утолению давней тяги к спиртному, каковому занятию увлеченно предавался в ущерб всем прочим. Он проводил мало времени с женой, не умел толком взяться ни за какое дело и, когда не пьянствовал со своими приятелями в трактире «Колокол и книга» в Черч-Лэнгтоне, разъезжал по старым полковым товарищам, предаваясь буйным кутежам, какими обычно сопровождаются подобные встречи. Рождение дочери, похоже, не побудило Капитана изменить привычный образ жизни, и вечером в день безвременной смерти малютки, не прожившей и недели, он уже сидел на обычном своем месте в «Колоколе и книге».

Вскоре после этого моя мать и Капитан, по настоянию последнего, перебрались из Черч-Лэнгтона в Сэндчерч, графство Дорсет, где жили родичи Капитана. Перемена места никак не сказалась на его поведении; он просто сменил «Колокол и книгу» в Черч-Лэнгтоне на «Голову короля» в Сэндчерче. Надеюсь, рассказанного мною достаточно, чтобы дать представление об отвратительном характере Капитана, полностью пренебрегавшего своими обязанностями мужа и отца.

Летом 1819 года моя матушка поехала вместе со своей подругой Лаурой Тансор во Францию, где провела несколько месяцев. Я родился там в марте следующего года, в бретонском городе Ренн. Через несколько недель после моего рождения подруги перебрались в Динан, где сняли жилье рядом с Тур-де-л’Орлож. Потом леди Тансор отбыла в Париж, а моя матушка задержалась в Динане еще на несколько дней. Она уже собиралась выехать в Сент-Мало, когда получила ужасное известие из Англии.

Одной непроглядно-темной ночью, в пьяном образе возвращаясь из «Головы короля», Капитан сбился с дороги, оступился и упал с обрыва всего в дюжине ярдах от своей двери. Том Грексби, школьный учитель, нашел его наутро со сломанной шеей.

Похоже, Капитана вполне устраивало, что жена укатила во Францию с подругой. Он ничего не имел против того, чтобы пожить в одиночестве, не обременяя себя даже теми немногими семейными обязанностями, исполнения которых требовала от него жена. И так он умер, жалкая посредственность.

Одним июньским вечером в 1820 году мать привезла меня, завернутого в клетчатый плед, в наш маленький белый домик на скале, к которому ведет длинная пыльная дорога от церкви. Разумеется, все друзья и соседи в Сэндчерче искренне жалели ее. Ну надо же, остаться вдовой с младенцем-сироткой на руках! Все в деревне сочувственно качали головами, не в силах поверить, что бедняжку постигло такое двойное несчастье. Матушка приняла всеобщее сострадание с глубокой благодарностью, ибо смерть Капитана, сколь бы плохим мужем он ни был, стала для нее тяжелым ударом.

Все это я узнал много позже, после матушкиной кончины. А сейчас я перейду к собственным воспоминаниям о своем детстве в Сэндчерче.

Мы жили тихой мирной жизнью — моя матушка, я, Бет и Биллик, старый морской волк в отставке, который колол дрова, ухаживал за садом и правил двуколкой. Наш дом стоял фасадом на юг, из окон открывался вид на торфяное болото, простиравшееся до самого Пролива, и из раннего детства мне ярче всего запомнились шум ветра и рокот волн, убаюкивавшие меня, когда я лежал в колыбели под яблоней в саду или в своей спаленке с маленьким круглым оконцем, выходившим на веранду.

В гости к нам мало кто наведывался. Два-три раза в год приезжал из Сомерсета мистер Байам Мор, мамин дядюшка. Я также отчетливо помню бледную даму с печальными глазами, некую мисс Лэмб — она сидела в гостиной, тихо беседуя с матушкой, пока я играл на ковре у камина, и время от времени гладила меня по волосам или легко проводила пальцами по щеке с невыразимой нежностью. Это воспоминание по сей день не померкло во мне.

В пору моего раннего детства матушка страдала тяжелой меланхолией, вызванной, как я узнал много позже, смертью ее лучшей подруги Лауры, леди Тансор, чье имя стало мне известно только после матушкиной кончины. Ее светлость (как я узнал впоследствии) оказывала моей матери скромную материальную поддержку деньгами из своих средств и разного рода подарками. Но после смерти подруги матушка лишилась такого вспомоществования и для нее настали трудные времена, ибо ничтожное наследство, оставленное Капитаном, уже давно иссякло. Однако она твердо решила сделать все возможное, чтобы обеспечить наше с ней существование в сэндчерчском доме.

Вот так и получилось, что однажды в контору издателя мистера Колберна на Нью-Берлингтон-стрит доставили пакет в оберточной бумаге, где содержалась рукопись под названием «Эдит, или Последняя из рода Фицаланов», первое литературное произведение некой дамы, живущей на побережье Дорсета. В сопроводительном письме она свидетельствовала мистеру Колберну свое нижайшее почтение и просила высказать профессиональное мнение о романе.

Мистер Колберн ответил вежливой двухстраничной рецензией с указанием на достоинства и недостатки сочинения и в заключение сообщил, что будет рад договориться о публикации при условии, если автор согласен покрыть часть издательских расходов. Моя матушка приняла предложение и вложила в дело все деньги, какие могла позволить себе потратить, но рискованное предприятие увенчалось успехом, и мистер Колберн на радость быстро обратился к ней с просьбой написать следующий роман и издать у него на много выгоднейших условиях.

Так началась литературная карьера моей матушки, продолжавшаяся без перерыва свыше десяти лет, до самой ее смерти. Хотя доходы от публикаций обеспечивали нам безбедное существование, писательский труд требовал от нее неимоверного напряжения сил и пагубно сказывался на здоровье, что с течением времени становилось все очевиднее мне, изо дня в день, с утра до вечера видевшему хрупкую сгорбленную фигуру матушки за массивным письменным столом. Порой, когда я заходил в комнату, она даже не поднимала на меня взгляда, но ласково спрашивала, продолжая строчить пером: «Что тебе, Эдди? Быстренько скажи маме, милый». Я сообщал о своих надобностях, а она отсылала меня со всеми вопросами и просьбами к Бет — и я возвращался к делам своего мира, оставляя матушку исписывать страницу за страницей в ее мире.

Лет в шесть меня вверили педагогическим заботам Томаса Грексби. Маленькая школа Тома состояла из него самого, упитанного мальчика с бессмысленным лицом по имени Купер, неспособного усвоить даже самые элементарные знания, и меня. Обычно господин Купер садился выполнять простейшие учебные задания и проводил по несколько часов кряду в состоянии крайнего умственного напряжения, с высунутым от усердия языком, а мы с Томом читали и разговаривали. Я делал быстрые успехи, ибо Том был замечательным учителем, а я отличался неуемной тягой к знаниям.

Под наставничеством Тома я скоро обучился чтению, письму и счету, и он поощрял меня продолжать строительство на заложенном прочном фундаменте сообразно с моими наклонностями. Каждый предмет и каждая тема из каждого предмета, с которыми он меня знакомил, пробуждали во мне страстное желание узнать больше. Таким образом в моем уме начала накапливаться в огромных количествах плохо усвоенная информация по самым разным темам — от законов Архимеда до даты сотворения мира, вычисленной архиепископом Ашером.

Однако мало-помалу Том принялся дисциплинировать мой пытливый, но разбросанный ум. Я взялся за основательное изучение греческого и латыни, всемирной истории и европейской литературы. Том был также страстным библиофилом, хотя его попыткам собрать библиотеку ценных изданий сильно препятствовала ограниченность в средствах. Тем не менее он обладал обширными познаниями и тонким вкусом в области книговедения, и именно от него я узнал об инкунабулах и колофонах, переплетах и узорном тиснении, изданиях и выпусках — и разных прочих вещах, милых сердцу ученого-библиографа.

Так все продолжалось, пока мне не стукнуло двенадцать. А потом в моей жизни произошла крутая перемена.

В день своего двенадцатилетия, в марте 1832 года, я спустился к завтраку и увидел, что матушка сидит в гостиной за своим рабочим столом с деревянной шкатулкой в руках.

— С днем рождения, Эдди. — Она улыбнулась. — Подойди и поцелуй меня.

Я подчинился с великой охотой, поскольку в последние дни почти не видел матушку, спешно дописывавшую очередное сочинение для мистера Колберна, от раза к разу ужесточавшего сроки предоставления рукописи.

— Это тебе, Эдди, — тихо промолвила она, протягивая мне шкатулку.

Шкатулка — глубокая, размером примерно четыре на пять дюймов, с откидной крышкой — была изготовлена из темного дерева ценных пород и отделана полосой из дерева посветлее, опоясывавшей корпус в дюйме от основания. На одной из высоких скошенных граней крышки имелась инкрустация в виде герба. По бокам крепились маленькие медные ручки, а переднюю стенку украшало изображение гербового щита. Эта шкатулка несколько лет стояла у меня на каминной полке в комнатах на Темпл-стрит.

— Открой, — ласково велела матушка.

Внутри лежали два мягких кожаных кошелька, набитых золотыми монетами. Я высыпал монеты на стол и насчитал двести соверенов.

Разумеется, я не мог понять, откуда вдруг на нас свалилось такое богатство, — ведь исхудалое лицо бедной матушки красноречиво свидетельствовало, что она вынуждена трудиться не разгибая спины, без отдыха и всякой надежды на отдых, чтобы наша маленькая семья не знала нужды.

— Откуда у нас столько денег, мамочка? — изумленно спросил я. — Это твои?

— Нет, милый, твои, — ответила она. — И ты вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. Подарок от давней и близкой подруги, которая очень любила тебя, но никогда больше тебя не увидит. Она просила передать тебе это, чтобы ты знал, что мысленно она всегда с тобой.

Единственной матушкиной подругой, мне известной, была печальноокая мисс Лэмб, и потому последующие несколько лет я пребывал в полной уверенности — а матушка меня не разубеждала, — будто мисс Лэмб и есть моя благодетельница. Пусть источник нежданного богатства и оставался для меня не вполне ясным, но увесистая пригоршня монет в моих ладонях возымела сильнейшее действие: я тотчас сообразил, что такие деньги позволят мне освободить матушку от непосильного литературного труда. Но она отказалась даже говорить об этом, причем таким резким, чуть ли не оскорбленным тоном, какого я никогда прежде не слышал. После долгих обсуждений мы порешили передать деньги — за изъятием пятидесяти соверенов, которые матушка по моему упорному настоянию все-таки согласилась взять, — в полное распоряжение дядюшки Мора: он выгодно вложит капитал, чтобы изрядно приумножить к моему совершеннолетию.

— И еще одно, Эдди, — сказала матушка.

Мне предстояло отправиться в школу — в настоящую школу, далеко от Сэндчерча. Все та же близкая матушкина подруга, столь сильно меня любившая, пожелала, чтобы по достижении двенадцати лет я поступил стипендиатом в Итонский колледж, и приняла все необходимые меры для этого. И вот срок настал. Когда лето закончится и с каштана у ворот облетят листья, я стану учеником Королевского колледжа Девы Марии Итонской, основанного самым благочестивым и богоустремленным английским монархом, Генрихом IV. Поначалу я не знал, почесть мне столь крутую перемену в жизни за благо или же за зло, но Том Грексби быстро вразумил меня. Ничего лучшего и желать нельзя, заявил старик, и он, как никто другой, знает, что итонское образование сослужит мне бесценную службу.

— Крепко держись знаний, приобретенных с моей помощью, Нед, — напутствовал меня Том, — и двигайся вперед, к новым высотам. Твоя жизнь, подлинная твоя жизнь, не здесь, — он указал на свою грудь и на сердце, что в ней билось, — а здесь, — он указал на голову. — Вот твое царство, и ты в полном праве обогащать и расширять его по своему усмотрению, хоть до самых пределов земли.

Экзамены, состоявшиеся в июле, я выдержал без всякого труда, и вскоре пришло письмо с приятным уведомлением, что я числюсь первым в списке поступивших. До конца лета мы с Томом проводили много времени за совместным чтением и увлеченными беседами на излюбленные наши предметы в ходе долгих прогулок по прибрежным утесам. Потом наступил день отъезда. Биллик подогнал двуколку к передним воротам, погрузил мои кофры, и я забрался к нему на кучерское сиденье. Том пришел из деревни проводить меня и на прощанье вручил подарок: превосходное издание «Saducismus Triumphatus» Гленвилла. Я с недоверчивым восторгом уставился на книгу, прочитать которую страстно мечтал с тех самых пор, когда Том заставил меня задуматься над сентенцией, произнесенной Гамлетом в разговоре с Горацио после появления призрака: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».

— Скромное дополнение к твоей философской библиотечке, — с улыбкой сказал старик. — Только матушке не говори — а то еще подумает, будто я развращаю твой юный ум. И приготовься ответить на мои вопросы по Гленвиллу, когда вернешься.

С этими словами он крепко пожал мне руку, чего еще никто никогда не делал прежде. Меня глубоко потрясло, что отныне я не малый ребенок, а полноправный взрослый мужчина.

Все было готово. Мы стали ждать, когда матушка выйдет из дома. Ярко светило солнце, задувал свежий ветерок. Она появилась на пороге с каким-то предметом в руках — через несколько секунд я опознал в нем шкатулку из-под соверенов, подаренных матушкиной подругой.

— Вот, возьми это, Эдди, в память о милой даме, по чьей милости ты сможешь получить образование. Я знаю, ты не подведешь ее: будешь прилежно учиться и станешь великим ученым. Ты напишешь мне при первой же возможности, правда ведь? И не забывай, что ты у мамы самый любимый-прелюбимый.

Потом она взяла мою руку, но не пожала, как Том, а поднесла к губам и поцеловала.

Я рассказал Белле и о годах учебы в Итоне, но поскольку читателю моей исповеди необходимо знать поподробнее о ряде событий моей школьной поры — в частности, об обстоятельствах моего отъезда из колледжа, — я предполагаю остановиться на них, а равно на истории своей жизни в последующие годы, в более подходящем месте повествования.

Белла слушала внимательно, время от времени вставала и подходила к окну. Когда я закончил, она с минуту сидела в задумчивом молчании.

— Ты ничего не рассказал о нынешней своей работе, — внезапно промолвила она. — Возможно, разгадка кроется именно там. Признаться, я так и не уяснила толком, в чем состоят твои обязанности у Тредголдов.

— Я же говорил: я выполняю разные частные поручения старшего компаньона.

— Извини меня, Эдди, но такой ответ кажется мне несколько уклончивым.

— Дорогая, ты же должна понимать: по соображениям профессиональной конфиденциальности я не вправе рассказать тебе больше. Но уверяю тебя, это весьма уважаемая фирма, и мои обязанности там — сугубо консультативного свойства — не имеют ни малейшего отношения к нашему делу.

— Но почему ты так уверен?

Своей настойчивостью она предоставила мне удобный случай, который я давно искал. Я встал и принялся расхаживать взад-вперед, словно поглощенный вновь возникшей мыслью.

— А ведь возможно, ты и права, — проговорил я наконец. — До сих пор я не рассматривал вероятность, что обзавелся недоброжелателем через свою работу.

Я продолжал мерить шагами комнату, покуда Белла не подошла ко мне, встревоженная не на шутку.

— В чем дело, Эдди? У тебя такой странный вид.

Она умоляюще сжала мою руку.

Заставляя милую девушку страдать, я поступал жестоко; но за невозможностью открыть правду у меня не оставалось иного выбора, как позволить ей считать, будто записка неким образом связана с моей работой. А посему я прибег к откровенной лжи.

— Есть один человек, — после долгой паузы произнес я. — Один наш клиент. Он винит меня в проигрыше своего судебного дела, которое вела наша фирма.

— По-твоему, это он написал записку?

— Не исключено.

— Но зачем? И вообще — почему он прислал записку мне? И почему в ней говорится, что ты не тот, кем кажешься?

Я сказал, что подозреваемый мной человек богат и влиятелен, но пользуется дурной репутацией; возможно, он написал записку с единственным умыслом посеять раздор между нами и таким образом поквитаться со мной за проигрыш своего дела, произошедший, как он полагает, по моей вине. Белла ненадолго задумалась, потом покачала головой.

— Но ведь она предназначалась мне! Откуда, собственно, он узнал, кто я такая и где живу?

— Может, он приставил кого-нибудь следить за мной, — предположил я.

Белла тихонько ахнула и на миг оцепенела.

— Так, значит, мне грозит опасность?

Я сказал, что это крайне маловероятно, но все же настоятельно попросил ее в ближайшее время не выходить из дома без сопровождения мистера Брайтуэйта.

Мы проговорили далеко за полночь. Я обещал Белле, что доберусь до правды и, коли мои подозрения подтвердятся, привлеку пакостника к суду, и снова и снова заверял, что записка лжива до последнего слова. Однако она по-прежнему обнаруживала все признаки волнения, и представлялось очевидным: моя неуклюжая выдумка лишь усугубила положение вещей. Мы около часа пролежали на кровати в полной одежде, а перед самым рассветом Белла попросила отвести ее обратно в Сент-Джонс-Вуд.

Мы тихонько выскользнули из боковой двери «Кларендона» в горьковатый желтый туман и молча зашагали по пустынным улицам, погруженные каждый в свои мысли.

У порога Блайт-Лодж я спросил, можно ли мне зайти в воскресенье.

— Как хочешь, — бесцветным голосом обронила Белла, вынимая из ридикюля ключ и отмыкая дверь.

Она не поцеловала меня на прощание.

5. Mors certa

Я вернулся на Темпл-стрит, но все никак не мог успокоиться. Сна не было ни в одном глазу, а читать не хотелось, да и вообще ничего не хотелось. Я даже не мог заставить себя взять с полки потрепанный томик донновских проповедей, обычно освежавший и бодривший меня не хуже ушата ледяной воды. Я просто сидел, погруженный в мрачные раздумья, перед холодным камином.

Я глубоко сожалел, что солгал Белле, но обман давно стал моим постоянным спутником. На самом деле я уже предал ее и продолжал предавать в сердце своем. Я жил ради другой, тосковал по другой, жаждал обладать другой, хотя теперь она была безвозвратно потеряна для меня. Как же я мог открыть Белле правду? Мне оставалось только лгать. Выбирая меньшее из зол.

Пронизанный бледным светом лестничного фонаря этажом ниже, желтый туман пластался по оконным стеклам, истекал влагой. Уныние неумолимо проникало в душу, точно острый нож. Все глубже, все больнее язвило оно. Я знал, чем и где это закончится. Как всегда, я отчаянно сопротивлялся, но безуспешно. Кровь глухо застучала в висках, муки мои стали нестерпимыми, и потому я, покорившись своим бесам, снова набросил пальто и сбежал вниз по лестнице. Бессонная утроба Великого Левиафана манила меня.

Я нашел ее там, где и рассчитывал, — где их обычно находят на исходе ночи, когда они возвращаются домой из Уэст-Энда.

Я нагнал ее на углу Маунт-стрит. Несколько слов — и сделка заключена.

Несмотря на поздний час, домовладелица, старая еврейка, открыла дверь на стук девушки и провожала нас подозрительным взглядом, пока мы поднимались по узкой лестнице на третий этаж, в длинную комнату с низким потолком — обставленную скудно, но вполне прилично и довольно чистую.

Под заколоченным окном в торце комнаты, в украшенном ярко-красными лентами ящике, спал рыжий котенок — по кличке Тигр, если верить корявой надписи на стенке ящика. На столе рядом лежало грудой незаконченное шитье, рукав бархатного платья безжизненно свисал к полу, похожий на некое мертвое существо. В другом конце комнаты, у наполовину зашторенного окна, выходящего на улицу, стояла односпальная французская кровать, застеленная заплатанным линялым покрывалом, недостаточно широким, чтобы скрыть неопорожненный ночной горшок под кроватью.

— У вас есть имя? — спросила девушка.

— Геддингтон, — с улыбкой сказал я, — Эрнест Геддингтон. Старший лакей. А как тебя зовут?

— Для вас я леди Джейн, — ответила она делано шутливым тоном. — Ну-с, мистер Эрнест Геддингтон, старший лакей, полагаю, вы готовы оценить качество товара.

Тщедушная девушка лет двадцати, с золотисто-каштановыми волосами, она говорила с легким акцентом кокни, сипловатым голосом, подсаженным в задымленных табаком трактирах и кабаках. Ее попытка напустить на себя игривость выглядела весьма неубедительно. Глаза у нее были утомленные, улыбка вымученная. Я обратил внимание на ее красные костяшки, на тонкие бледные ноги и на то, что она каждые несколько секунд тихо покашливает в кулак. Шатко покачиваясь на усталых опухших ногах и зябко поеживаясь, она разделась до сорочки и панталон.

Потом подвела меня к кровати и села.

— Ваш экипаж подан, мистер Геддингтон, — проговорила она, с трудом подавляя зевок.

— О нет, миледи, — сказал я, разворачивая ее кругом. — Я знаю свое место. Я войду с заднего хода, с вашего позволения.

А теперь — в Блюгейт-Филдс, опасный и смертоносный. Черная расселина сырой каменной лестницы ведет из узкого переулка наверх, в помещение, где плавает, клубится туман иного рода — сухой, горячий, едкий. Какой-то ласкар сидит сгорбившись на замызганном, в грязных потеках полу, еще один костлявый субъект невнятно бормочет в дальнем углу, и пустой диван ждет меня.

Я ложусь, мне вручают чудодейственный прибор, заправленный дурманным зельем, и погружение, растворение начинается. Облака, пронзительный солнечный свет, сияющие вершины вечных гор и холодное зеленое море. Слон смотрит на меня с невыразимым состраданием в маленьких темных глазках. Рыжеволосый мужчина, чьего лица я не вижу.

Границы нашего мира подвижны и текучи — между ночью и днем, между радостью и печалью, между любовью и ненавистью, между самой жизнью и смертью. И кто знает, в какой именно момент мы вдруг переступаем границу и переходим из одного состояния в другое, точно горючее вещество при соприкосновении с огнем? У моего мира свои переменчивые пределы, которые я постоянно пересекаю, в неуемных странствиях своих похожий на кочующего зверя. То благовоспитанный, то необузданный; то отзывчивый на порядочность и человеческое участие, то идущий на поводу у порочнейших страстей.

Я открыто признаюсь в своих нравственных падениях, поскольку это правда — такая же правда, как все, все в моей исповеди: убийство Лукаса Трендла, моя ненависть к Фебу Даунту и проклятая любовь, которую я питаю и всегда буду питать к той, чье имя пока не могу назвать. Если мои поступки вызывают у вас отвращение — ничего не попишешь. Я не ищу им оправданий и объяснений, даже не пытаюсь, ибо неодолимое, властное желание постоянно блуждать, подобно бедному Агасферу, между светом и тьмой навсегда останется во мне, не отпустит до смертного часа.

Сигара, чтобы прийти в чувство, — и я возвращаюсь на застланные плотным туманом улицы. Новый день уже пробуждается к жизни, когда я устало поднимаюсь по лестнице в свои комнаты на Темпл-стрит.

Добравшись до гостиной, я бессильно упал в кресло, покинутое мной несколькими часами ранее, и погрузился в глубокий мирный сон.

Незадолго до полудня я, вздрогнув, проснулся с мыслью о Джуксе.

Фордайс Джукс был моим соседом с первого этажа. Меня с души воротило от его елейной физиономии, хитрого прищура и вкрадчивых повадок. «Ах, как приятно видеть вас, мистер Глэпторн. Всегда чрезвычайно приятно. Нынче прохладно, вы не находите, мистер Глэпторн?» Спускаясь или поднимаясь по лестнице, я привычно ожидал, что дверь Джукса откроется при моем приближении и он поприветствует меня сладчайшей улыбкой, а потом проводит пристальным взглядом, который я безошибочно чувствовал спиной.

Это Джукс! Точно он. Как же я сразу не догадался? Он шел за мной до Каин-Корта тем вечером. Он все знает.

Джукс служил клерком в адвокатской фирме «Тредголд, Тредголд и Орр» на Патерностер-роу, где работал и я; ниже мне представится случай рассказать о ней более обстоятельно. Он весьма умен, довольно образован и знает о моих перемещениях достаточно, чтобы поймать меня в ловушку. Да, это наверняка Джукс. Под предлогом проявления учтивости он постоянно следил за мной, словно подозревая, что я не тот, за кого себя выдаю. И недавно он получил возможность порыться в моих бумагах, о чем я поведаю в должное время. Правда, мы с ним ни разу не говорили о Белле, наши беседы никогда не касались вопросов частной жизни, но он наблюдал, соглядатайствовал за мной и выяснил, кто она такая и где обретается.

С чего же все началось? Джукс, я знал, большой любитель совать нос в чужие дела. Я часто совершал ночные вылазки, и скрип ступенек возвещал о моих уходах и приходах его вечно навостренным ушам. Видимо, однажды ночью он поддался безудержному, необоримому желанию последовать за мной и узнать, куда я хожу и чем занимаюсь, а потом это повторялось снова и снова, покуда не вошло у него в привычку. В какие темные углы заглядывал он любопытным взором, в какие дверные проемы и тайные притоны?

И вот, одним вечером в конце октября, чуть раньше обычного, Джукс снова увязался за мной и долго ходил по пятам, озадаченный моими явно бесцельными блужданиями, в конечном счете приведшими меня на Треднидл-стрит. Он не мог видеть Лукаса Трендла, стоявшего у дверей Банка, — его видел только я. Но он продолжал следить за мной, по-прежнему озадаченный, когда я шагал на запад, к Стрэнду.

Джукс не мог знать, почему я совершил деяние, очевидцем которого он стал. Но он знал, что я убил человека. Он знал.

Это открытие оказало на меня гальваническое действие. Быстро ополоснув лицо холодной водой, я спустился по лестнице на первый этаж. Дверь Джукса оставалась закрытой, и из-за нее не доносилось ни звука — оно и понятно, ведь сейчас он отбывал присутственные часы у Тредголдов. Но я знал: он наверняка отпросился из конторы под каким-нибудь предлогом на вторую половину дня, чтобы встретиться со мной лицом к лицу в Стоук-Ньюингтоне или, по крайней мере, удостовериться, что я откликнулся на приглашение отдать последнюю дань уважения Лукасу Трендлу. Тем не менее я с минуту стоял у подножья лестницы, обдумывая, не стоит ли мне проникнуть со взломом в жилище Джукса, дабы окончательно убедиться, что именно он написал две анонимные записки. Но в конце концов я решил, что в подобном безрассудном поступке нет необходимости, вышел на улицу и зашагал в сторону Ченсери-лейн, чтобы осуществить свой план.

Я добрался до Ченсери-лейн вовремя, чтобы сесть на омнибус до Стоук-Ньюингтона, отходивший в половине первого, — ведь сегодня было 3 ноября, день похорон мистера Лукаса Трендла. Но омнибус уехал без меня — я не собирался рисковать. Несколько минут я стоял в стороне, напряженно всматриваясь в проплывающие мимо лица, подозрительно приглядываясь ко всем околачивающимся поблизости субъектам. Потом я встал в очередь на следующий зеленый «Фаворит», поднялся в него, но тотчас выпрыгнул, едва он тронулся с места. Убедившись, что за мной нет слежки, я наконец сел в часовой омнибус и вскоре прибыл к месту назначения.

Через Врата Смерти, увенчанные иероглифической надписью «Последний приют бренных тел», я вошел на кладбище Эбни в тихой деревушке Стоук-Ньюингтон. Позади остался Лондон, накрытый мутной красно-желтой пеленой, исчадием миллиона фабричных труб. Здесь же воздух был чистый, а небо пасмурное, хотя и обещало проясниться.

До погребальной церемонии оставался еще час. С видом случайного посетителя я бродил меж широких лужаек и ливанских кедров, разглядывая гранитные и мраморные надгробья — иные из них поражали воображение своей вычурностью, но большинство отличалось подобающей простотой и непритязательностью, ибо здесь покоились бренные останки конгреционалистов. Каменные ангелы, колонны и задрапированные урны. Я осмотрел маленькую готическую часовню, а потом направился к обнесенному оградой древнему каштану, под которым в свое время любил отдыхать доктор Уоттс, друг леди Эбни и учитель ее дочерей.

Задержавшись здесь, я внимательно осмотрелся по сторонам, запоминая окрестные дорожки и аллеи, пытаясь представить возможное развитие событий.

Рискнет ли Джукс открыто подойти ко мне в таком месте? Или он незаметно отведет меня в сторону и сообщит, на каких условиях согласен хранить молчание? Физической угрозы он для меня не представляет, мелкорослый пройдоха, и в любом случае мне не составит труда с ним справиться. Я возьму инициативу в свои руки и предложу обсудить дело цивилизованно, как подобает джентльменам. Он оценит по достоинству мою учтивость: никаких споров и препирательств, вообще ничего подобного. Просто небольшой деловой разговор. Мы пройдемся до церкви и условимся о следующей встрече — в каком-нибудь удобном для обоих месте в городе, — чтобы окончательно уладить все вопросы. Тогда-то я и получу преимущество, полное и бесповоротное.

С такими мыслями я неспешно прогуливался взад-вперед по дорожке, словно погруженный в меланхоличное созерцание окрестностей. Я вынул часы из жилетного кармана. Через несколько секунд церковные куранты пробили три.

Я двинулся обратно к воротам и увидел, как на кладбище въезжает катафалк, влекомый четверкой лошадей с плюмажами из страусиных перьев и в богатых попонах. За ним следовали две траурные кареты и вереница экипажей поменьше, задрапированных роскошным черным бархатом. Я насчитал четырех факельщиков и с полдюжины пажей. «Довольно дорогое мероприятие, — подумал я, — несмотря на аскетичное вероисповедание мистера Трендла».

За процессией, чуть поодаль, шла группа местных жителей не из родственников покойного. Я подошел ближе, рискнув прибавить шагу, и поискал взглядом своего знакомца среди них.

Похоронный кортеж въехал через одну из арок во двор церкви, носильщики извлекли гроб из катафалка и занесли в здание; родные и близкие усопшего вышли из экипажей и последовали за скорбной ношей.

Я занял позицию неподалеку. Вон мать Трендла… да, точно она: хрупкая дама, тяжело опирающаяся на руку высокого молодого господина — вероятно, его брата. Ни жены, ни детей я не приметил, слава богу. Но при виде несчастной матери тотчас потерял присутствие духа, живо вспомнив бессмысленную улыбку, растянувшую рот Трендла, когда я выдернул нож у него из шеи.

Пока родные и близкие рассаживались в церкви, я снова перевел внимание на группу местных жителей. Джукс наверняка среди них, хотя я нигде не видел его характерной приземистой фигуры. Немного погодя мне пришло в голову, что он мог прислать посредника. Предположение казалось маловероятным, но все же я еще раз обвел маленькую толпу внимательным взглядом, а затем неторопливо подошел и смешался с ней.

— Вы были знакомы с мистером Трендлом, сэр?

Вопрос задала низенькая полная дама, печально взиравшая на меня сквозь золотое пенсне бледными серо-зелеными глазами.

— Не близко, мадам, — ответил я.

Моя собеседница медленно покачала головой:

— Такой замечательный человек… поистине замечательный. Такой добрый и щедрый и так обожал свою матушку. Полагаю, вы знакомы с миссис Трендл?

— Немного.

— Но, вероятно, не имели чести знать ее покойного супруга?

— Именно так.

Я не испытывал ни малейшего желания продолжать разговор, но она все не унималась.

— Видимо, вы из здешних прихожан?

Я сказал, что знал усопшего только по предпринимательским делам.

— Ах, предпринимательство. Я совершенно не разбираюсь в предпринимательстве. Но вот мистер Трендл прекрасно разбирался. Исключительно умный человек! Как будут без него бедняжки в Африке — даже не представляю.

Она причитала еще несколько минут, особливо распространяясь, со странного рода мечтательным удовольствием, насчет порочности и богопроклятости человека, отнявшего у африканцев великого благодетеля.

Наконец, обескураженная моим упорным молчанием, дама слабо улыбнулась и отошла прочь развалистой поступью, похожая в своем трепещущем траурном наряде на огромный комок сажи, сбежавший из тюрьмы темного смога, который по-прежнему висел над приглушенно гудящим городом вдали, тяжко наваливаясь на обитающие там бедные души, точно бремя греха.

Никого. Ничего. Я прохаживался в толпе, стараясь слиться с ней, но избегая вступать в любые разговоры. Когда же он появится? И появится ли вообще?

Немного погодя, под погребальный колокольный звон, гроб вынесли из церкви, снова погрузили в катафалк, и траурная процессия поползла по извилистой дорожке к приготовленной могиле.

Пожилой седовласый священник должным образом провел погребальную церемонию, сопровождавшуюся обычными изъявлениями горя. Когда гроб стали медленно опускать в разверстую землю, я противно своей воле завороженно уставился на него — последний бренный приют злосчастного Лукаса Трендла, покойного служащего Банка Англии. Ведь именно я уложил беднягу в гроб, хотя он ни в чем передо мной не провинился.

Толпа начала рассеиваться. Я еще раз посмотрел на мать Трендла и молодого господина, на чью руку она опиралась недавно. Из-под полей цилиндра у него виднелась бахрома рыжих волос.

В конце концов я остался у могилы один, если не считать могильщиков с подручными. Фордайс Джукс так и не объявился.

Я прождал еще почти час, а потом, когда уже собирались сумерки, вернулся к египетским воротам. Почтительно дотронувшись до шляпы, кладбищенский привратник пропустил меня через узкую боковую арку. Я глубоко вздохнул. Мерзавец Джукс выставил меня полным дураком, смеха ради отослав в такую даль, и он дорого заплатит мне за свою гнусную шутку, когда придет час возмездия.

Но когда я проходил в глубокой тени под аркой, меня нагнал какой-то мужчина и легонько похлопал по левому плечу. Я инстинктивно отпрянул влево, но он уже обогнал меня с правой стороны, в считаные секунды смешался с группой скорбящих, стоявшей сразу за воротами, и растворился в густеющем мраке.

Это был не Джукс. Этот человек был выше ростом, шире в плечах и проворнее в движениях. Это был не Джукс.

Я вернулся на Темпл-стрит в удрученном и смятенном состоянии духа. Едва я стал подниматься по ступенькам, дверь на первом этаже отворилась.

— Доброго вам вечера, мистер Глэпторн, — сладко пропел Фордайс Джукс. — Надеюсь, вы приятно провели день?

6. Vocat

Меня не оставляла уверенность, что моим шантажистом является не кто иной, как Фордайс Джукс. Однако в Стоук-Ньюингтоне он не появился, да и никто другой не сделал попытки привлечь мое внимание — помимо господина, похлопавшего меня по плечу и вселившего тревогу в мою душу своим умышленным прикосновением, легким, но решительным. Вне всяких сомнений, то был совершенно посторонний человек, в спешке покидавший кладбище и случайно обогнавший меня в узком проходе под аркой. Но это не первая такая «случайность» — я не забыл странное происшествие у Диорамы. И определенно не последняя.

Зачем Джукс отправил меня в Стоук-Ньюингтон, если не собирался открыться мне там? На ум приходило единственное предположение: он выжидал удобного момента, а второе послание, с приглашением на похороны, преследовало цель причинить мне дополнительные муки — за них я расквитаюсь с лихвой в свое время. Я получил две записки. Вероятно, третья послужит к началу решительных действий.

С того момента я стал внимательно следить за Джуксом. Из окна моей гостиной, если прижаться лицом к стеклу, был виден выход с лестницы. Я наблюдал, как он возвращался домой с покупками, болтал с жильцами соседних квартир или выводил свою шелудивую собачонку на прогулку к реке. Он исправно ходил на службу, а свободное от работы время посвящал самым невинным занятиям.

Ничего не происходило. Ожидаемое третье послание все не приходило; никакого тихого стука в дверь, никаких очередных шагов, предпринятых против меня в осуществление некоего плана. В течение последующих дней я постепенно укрепил свой ослабленный дух и однажды утром, в первый раз за неделю или полторы, пробудился от крепкого сна полный новых сил и решимости вновь посвятить себя делу уничтожения своего врага.

О его жизни и характере вы узнаете больше, гораздо больше, по ходу повествования. Я постоянно помнил о нем. Я жил и дышал мыслями о нем, ибо судьбы наши были неразрывно связаны. «Под горами гнева я погребу его, // И память о нем сотрется в сердцах людских». Эта нетипично хорошая строчка вышла из-под эпического пера Ф. Рейнсфорда Даунта («Минская дева», часть III); но у мистера Теннисона есть строка получше, которую я постоянно мысленно повторяю: «Но я рожден для дел иных».

В ближайшее воскресенье после погребения Лукаса Трендла я пришел в Блайт-Лодж, согласно уговору, и Шарлотта, служанка шотландского происхождения, проводила меня в маленькую заднюю гостиную. После непродолжительного ожидания я наконец услышал легкую поступь Беллы на лестнице.

— Ну здравствуй, Эдди. — Она не взяла мою руку и не поцеловала меня порывисто, как сделала бы в иных обстоятельствах, даже не подставила свою щеку для поцелуя.

Мы, по обыкновению, перекинулись несколькими шутливыми словами, и Белла уселась в кресло у подъемного окна, выходящего в темный сад.

— Ну, рассказывай, как живешь-поживаешь, — заговорила она. — У нас здесь наступили горячие деньки. Столько разных дел, столько забот. Да еще Мэри покидает нас — ты знаешь конечно же, что капитан Патрик женится на ней! Боже, какое волнующее событие! И какой смелый поступок с его стороны! Но она заслуживает счастья, милое создание, и он по-настоящему любит ее. Завтра мы ожидаем новую девушку, но ведь никогда не знаешь наперед, как все сложится. Вдобавок ко всему, Китти опять укатила во Францию, а значит, проводить собеседование, да и управляться со всеми прочими делами придется мне. А Чарли, ты знаешь, должна ехать в Шотландию, у нее сестра вот-вот родит…

Несколько минут Белла болтала без умолку в такой вот бессвязной манере, изредка заливаясь смехом, сплетая и расплетая пальцы на коленях. Но сегодня в глазах у нее не горел прежний огонек. Я видел и чувствовал произошедшую в ней перемену. Мне не было нужды справляться о причине. Я понимал: она поразмыслила, при холодном свете дня, над моими объяснениями, данными в гостинице «Кларендон», и нашла их неудовлетворительными — чрезвычайно неубедительными. Детская сказка, унизительная в своей нелепости выдумка про гнусного негодяя и его таинственного приспешника — одна из вымышленных историй моей матушки, отряхнутая от пыли и примененная к делу. И все с целью скрыть правду — какую-то ужасную правду — об Эдварде Глэпторне, который являлся не тем, за кого себя выдавал. Представлялось совершенно очевидным: Белла приняла на веру слова таинственного Veritas.

Шарлотта принесла нам чаю, и Белла продолжала пустяшную болтовню, а я молча слушал, улыбаясь и кивая время от времени, покуда стук в переднюю дверь не возвестил о приходе какого-то члена «Академии» из числа ее клиентов.

Мы оба встали, я пожал торопливо протянутую руку и вышел через дверь, ведущую в сад. Белла была мне добрым другом и товарищем, но я не любил ее так, как ей хотелось бы. Из чувства глубокого уважения я всячески старался оградить милую девушку от страданий и, сложись моя судьба иначе, с радостью женился бы на ней и хранил бы верность ей одной. Но я не мог подарить свое сердце кому хотел, ибо оно больше не принадлежало мне — оно было отнято у меня некой могущественной силой и противно моей воле отдано другой, в чьем владении останется навек, всеми забытый несчастный узник.

На следующий день, все еще раздраженный и удрученный давешним разговором с Беллой, я отослал Легрису записку с предложением прокатиться на ялике, который я держал у Темплской пристани, и он тотчас ответил согласием. Мы решили доплыть до пешеходного моста Хангерфорд, перекусить там в клубе Легриса, а потом вернуться обратно. Утро выдалось ясное, даром что задувал прохладный ветерок, и я отправился на встречу с другом, горя желанием размять мышцы.

Спустившись на первый этаж, я заметил, что дверь Джукса приотворена, и остановился, не в силах ничего с собой поделать.

На другой стороне улицы я увидел характерную фигуру своего соседа, повернутую округлой спиной ко мне: он шагал по направлению к Темплским садам, таща за собой на поводке собачонку. Такой осторожный хитрый малый, разумеется, не мог умышленно оставить дверь открытой. Но она была открыта, и я не совладал с искушением.

Гостиной служила просторная, обшитая панелями комната; узкая арочная дверь в дальнем углу вела в спальню и умывальную. Уютная обстановка здесь свидетельствовала о вкусе и тонкой разборчивости, каковые свойства совершенно не вязались в моем представлении с образом Фордайса Джукса. Наблюдая за ним из окна своей мансарды, я часто задавался вопросом, в каком же внутреннем мире живет этот несуразный коротышка. Увидев сейчас на стенах и книжных полках совершенно неожиданные зримые иллюстрации этого мира, я на минуту забыл о цели своего визита.

У двери в спальню стояла элегантная горка с различными изысканными вещицами: несколько миниатюр тюдоровского периода (Хиллард?), расписные шкатулочки тончайшей работы, изящнейшие китайские статуэтки из слоновой кости, дельфтские и богемские кубки — восхитительное собрание разнородных предметов, объединенных единственно тонким вкусом — и немалыми доходами — человека, составившего коллекцию. На стенах, аккуратно развешанные и выставленные напоказ, красовались равно поразительные свидетельства неожиданных интересов Фордайса Джукса. Работы Альдорфера, Дюрера, Холлара и Бальдунга. Книги тоже привлекли пристальное мое внимание. Я изумленно разглядывал первое издание «Sacramentalia» Томаса Неттера (ин-фолио, Париж, Франсуа Рено, 1523), о котором я давно мечтал, и прочие отборные тома с позолоченными корешками, стоявшие рядами в запертом книжном шкафу рядом с письменным столом.

Удивление мое не знало границ. У меня просто в голове не укладывалось, что человек вроде Фордайса Джукса мог собрать столь восхитительную коллекцию редкостей под самым моим носом. Как он раздобыл все это? Откуда у него такие познания и вкус? И откуда деньги на подобные ценные вещи?

Я стал склоняться к предположению, что, возможно, шантаж и вымогательство являются подлинным ремеслом Джукса, тайной профессией, которой он украдкой занимается в свободное от службы у Тредголдов время, причем с успехом поистине немыслимым. Приобрести познания и развить вкус не так уж и сложно, но для того, чтобы сколотить состояние на пустом месте, требуются способности иного рода. Возможно, Джукс обладает полезным для фирмы Тредголдов талантом вымогать деньги у клиентов, имеющих что скрывать от широкой публики.

Поначалу предположение показалось совсем уже неправдоподобным, но чем дольше я раздумывал над ним, тем более вероятным оно представлялось, ибо вполне объясняло, откуда взялось все, что я обнаружил в сей пещере сокровищ, столь долго находившейся у меня под ногами и остававшейся незамеченной. Так, значит, я всего лишь последняя жертва Джукса? И он полагает, что я располагаю достаточными средствами, чтобы удовлетворить его требования и таким образом дать возможность купить еще один редкий и красивый экспонат на стену или в шкафчики? Но я не намерен становиться жертвой Фордайса Джукса, да и любого другого человека на свете. Усилием воли очнувшись от этих мыслей, я напомнил себе о цели своего визита и повернулся к столу, стоявшему, как и мой тремя этажами выше, у окна на улицу.

На полированной столешнице ничего, кроме серебряного чернильного прибора великолепной работы. Все ящики заперты. Я огляделся вокруг. Еще один запертый шкафчик в углу. Никаких бумаг. Никаких записных книжек. Ничего, что позволило бы мне сравнить руку Джукса с почерком записок, полученных Беллой и мной. Еще одно доказательство, подумал я, подтверждающее обоснованность моих подозрений. Человек, наживший такое богатство путем вымогательства, не станет беспечно оставлять на виду подобные улики.

Потом я заметил на маленьком пристенном столике у камина раскрытую книгу. При ближайшем рассмотрении это оказалась Библия ин-октаво, изданная в семнадцатом веке, хотя и не представляющая особой ценности. Я ошеломленно уставился на заголовок на правой странице: «Книга пророка Иезекииля».

Образцов почерка своего соседа я не нашел, но раскрытая на «Иезекииле» Библия окончательно утвердила меня в мысли, что Джукс и есть мой шантажист.

Я несколько секунд постоял у приоткрытой двери, наблюдая за улицей. Не обнаружив Джукса в пределах видимости, я вышел вон и быстро зашагал по направлению к Темплской пристани.

7. In dubio

Легрис ждал меня, прислонясь к каменной ограде, с манильской сигарой в зубах. Приятно пригревало бледное осеннее солнце.

— Черт тебя побери, Джи, — добродушно выбранился он, когда я подошел. — Я уже пятнадцать минут торчу здесь, если не больше. Где тебя носит? Вот-вот отлив начнется, а мы еще не отчалили.

Мы стащили ялик в воду, сложили наши сюртуки на корме, засучили рукава и, оттолкнувшись от берега, заскользили по бурой речной глади.

Позади оставался частый лес мачт у причалов, Лондонский мост, запруженный экипажами, и купол собора Святого Павла. Далеко впереди виднелись мост Ватерлоо и плавный изгиб широкого потока в сторону Хангерфорд-маркет. Повсюду вокруг сновали взад-вперед суда самых разных размеров и типов; по обоим берегам щетинился город, облитый жемчужно-серым светом и подернутый неизменной дымкой испарений, источаемых Лондоном. Мы проплывали мимо устий темных переулков, мимо фабричных труб и доходных домов, вычерченных беспорядочно прыгающими ломаными линиями на фоне неба, мимо шпилей и башен более благородных очертаний, мимо сходней и лодочных пристаней, складских зданий и общественных садов. Над головой парили, кружили чайки, чьи пронзительные крики смешивались с плеском волн о борта зачаленных баркасов, хлопаньем парусов и вымпелов, далекими гудками парового буксира.

Не произнося ни слова, мы мерно налегали на весла, с удовольствием гребли против сильного течения, от души наслаждаясь прогулкой по воде — хотя бы и по мутной воде Темзы в ноябрьский день. Мной владело отрадное чувство, что все бессонные ночи, проведенные за тупым созерцанием слухового окошка над кроватью, остались в прошлом. Прямо передо мной мощные спинные мышцы Легриса перекатывались, вздувались при каждом гребке, чуть не до треска натягивая серовато-белую шелковую ткань жилета, — и мне на миг вспомнился недавний сон: жаркий летний день, скользящая по тихой реке лодка, и я полулежу на корме позади тепло укутанного Лукаса Трендла. Но видение мелькнуло перед мысленным взором и тотчас растаяло.

Сразу за Эссекской верфью по берегу бродила женщина в грязных обносках и драном капоре, с плетеной корзиной на кожаном плечевом ремне. Она шарила, ковырялась палкой в зловонных илистых наносах, невозмутимо ища там разные ценные предметы. Когда мы проплывали мимо, она подняла голову и долго смотрела на нас, стоя по щиколотку в густой жиже и прикрывая ладонью глаза от солнца.

Причалив у Хангерфордских сходней, я пробрался к корме за нашими сюртуками и тут заметил неподалеку от нас маленькую лодку, где сидел один гребец, опустив весла в воду. Он явно шел против течения следом за нами, но теперь, как и мы, остановился, хотя к берегу приближаться не стал.

— Разве ты его не приметил раньше? — спросил Легрис, выворачивая мощную шею, чтобы глянуть на одинокую фигуру. — Он пристроился за нами сразу после Эссекской верфи, где мы видели нищенку. Твой знакомый?

«Вовсе нет», — подумал я. Силуэт мужчины производил зловещее впечатление; высокий цилиндр выделялся угольно-черным прямоугольником на фоне опрокинутого в реку неба.

Потом меня осенило. Глупо было полагать, будто Фордайс Джукс станет самолично следить за мной — ведь он прекрасно понимает, что я мигом узнаю его, коли вдруг замечу. У него наверняка есть сообщник — ну конечно! И сейчас он передо мной: мужчина в лодке, угрюмо выжидающий удобного момента. Скорее всего, именно он похлопал меня по плечу возле Диорамы, и именно он обогнал меня под аркой египетских ворот на кладбище Эбни. Прежде незримый, прежде скрытый во мраке, теперь он явился мне при белом свете дня, хотя и остается вне пределов досягаемости. Но при виде его облегчение нахлынуло на меня теплой волной: ведь теперь, надо надеяться, я смогу наконец перейти в наступление. «Подплыви немного поближе, — тихо прошептал я, — чуть-чуть поближе. Дай мне разглядеть твое лицо».

— Что ты говоришь? — Легрис протягивал руку за своим сюртуком.

— Ничего. На, держи.

Я бросил ему сюртук, а потом снова повернулся к нашему преследователю. Получись у меня выманить его из лодки на сушу, я бы непременно изыскал возможность встретиться с ним лицом к лицу. Я надел сюртук, ощущая успокоительную тяжесть карманных пистолетов, которые всегда носил с собой. Потом я еще раз бросил взгляд назад, чтобы хорошенько запомнить фигуру господина, наблюдавшего за мной издали.

Необычайно высокого роста, широкоплечий — даже шире Легриса в плечах. Вроде бы чисто выбритый, хотя поднятый воротник сюртука может скрывать бакенбарды. Крупные руки без перчаток крепко сжимают весла, ибо он борется с течением, стараясь удержать лодку на месте. Но чем внимательнее я разглядывал незнакомца, тем беспокойнее становилось у меня на душе. Грозный противник, спору нет, но ведь я тоже не из мозглявых и уж всяко сумею постоять за себя в случае необходимости. Так откуда же тревога? Что же смущает меня в человеке, покачивающемся в лодке поодаль от берега?

Мы добрались до улицы и направились в клуб Легриса, «Юнайтед сервис». Последние несколько лет Легрис болтался без дела, не имея определенных видов на будущее, но начало военных действий и отправка экспедиционных войск в Крым внезапно побудили его, сына солдата, завербоваться в гвардию, хотя он еще не приступил к исполнению служебных обязанностей. Он возбужденно говорил о своей предстоящей военной карьере. Как и у всех в ту пору, у него с языка не сходили сражения и битвы Русской кампании, особенно героический подвиг легкой кавалерийской бригады лорда Кардигана под Балаклавой, в скором времени достопамятно воспетый в великой оде мистера Теннисона. Я охотно позволял Легрису болтать без умолку, ибо мысли мои были поглощены нашим другом с реки. Я с минуты на минуту ожидал, что замечу его поблизости, но, к моему удивлению, никто за нами не следовал.

Мы благополучно дошли до «Юнайтед сервис», на ступенях которого толпились прибывающие члены клуба. Обед был во всех отношениях превосходным. Легрис, находившийся в ударе, заказал вторую бутылку шампанского, а затем и третью; я же, памятуя о нашем преследователе, не хотел терять бдительность и потому позволил товарищу поглотить львиную долю игристого. Когда через час-полтора стало ясно, что Легрис не в состоянии грести со мной на лодке, я посадил его в наемный экипаж, а сам зашагал назад к реке один — останавливаясь через каждые несколько ярдов, чтобы проверить, нет ли за мной слежки.

Наконец я вернулся к Хангерфордским сходням, отвязал от причала ялик и сел на весла. Я пребывал в совершенном смятении мыслей. Где же он? Куда делся? На всем обратном пути я поминутно крутил головой по сторонам, высматривая своего преследователя, но так нигде и не приметил. По прибытии к Темплской пристани я встал с банки, чтобы зачалить свое суденышко, потерял равновесие и упал в реку. Но когда я сидел там по грудь в холодной вонючей воде, предмет насмешливого внимания нескольких прохожих на набережной, я вдруг увидел уже знакомую фигуру одинокого гребца. Он снова остановил лодку поодаль от берега, опустил весла и устремил на меня зловеще пристальный взор. И снова черты его лица оставались неразличимыми — только напряженная поза, свидетельствовавшая о сосредоточенном внимании.

Тихо чертыхаясь, я пошлепал к Темпл-стрит. На каждом углу я останавливался и оглядывался, проверяя, не высадился ли таинственный гребец на сушу и не следует ли за мной, но он так и не показался в пределах видимости. Донельзя раздраженный хлюпаньем воды в башмаках, я в ярости сорвал их с себя на самом подходе к дому и пошел дальше в одних чулках.

А поскольку в мокрых чулках я ступал почти бесшумно, так и получилось, что я застал у своей двери Фордайса Джукса — он как раз наклонился, собираясь просунуть что-то в припорожную щель.

Джукс завизжал как резаная свинья, когда я, швырнув мокрые башмаки на ступеньки, схватил его за короткую шею и повалил на пол.

Крепко держа мерзавца за загривок, точно жалкую дворнягу, каковой он, собственно, и являлся, я отомкнул дверь, а потом пинком втолкнул его в комнату.

Он съежился в углу, прикрывая лицо локтем.

— Мистер Глэпторн! Мистер Глэпторн! — проскулил он. — В чем дело? Это же я, Фордайс Джукс. Вы же меня знаете!

— О да, я тебя знаю, — прорычал я. — Я прекрасно знаю, какой ты негодяй.

Джукс забился подальше в угол и опустил руку, явив моему взору искаженную от страха физиономию. Вот он и попался.

— Негодяй? Как вас понимать? Что дурного я вам сделал?

Я двинулся к нему, и он лихорадочно заелозил, застучал пятками по полу, стараясь забиться в угол еще дальше в тщетной попытке спастись от побоев, которые я явно вознамерился нанести. Но в последний момент что-то остановило меня.

— Ладно, давай-ка глянем, — промолвил я. — Может, здесь мы и найдем ответ на твои вопросы.

Я вернулся к двери и поднял с пола листок, что Джукс просовывал в припорожную щель, когда я бесшумно подошел к нему сзади.

Записка была написана весьма характерным почерком, но почерком профессионального писаря, тренированной рукой адвокатского клерка. Он не имел ни малейшего сходства с почерком двух посланий, полученных Беллой и мной. А содержание записки? Мистер Фордайс Джукс почтительнейше приглашает мистера Эдварда Глэпторна присоединиться к нему и нескольким его друзьям за ужином по случаю дня его рождения в таверне «Альбион» вечером в субботу 12 ноября.

С минуту я молчал, совершенно сбитый с толку.

Что же такое получается? Я поймал мерзавца с поличным, во всяком случае я так решил — а теперь на тебе! Может, это какая-нибудь дьявольская уловка, призванная пустить меня по ложному следу? Однако чем дольше я обдумывал ситуацию, тем яснее понимал, что я, скорее всего, ошибался — опасно ошибался — относительно личности шантажиста. Но если не Джукс — кто тогда?

У меня мучительно заныло под ложечкой, когда зловещая фигура одинокого гребца возникла перед моим мысленным взором. Прежняя тревога овладела мной, но в уме моем все еще не забрезжила догадка, которая должна была прийти ко мне, когда я исследовал полученную Беллой записку, пытаясь установить личность автора.

Джукс по-прежнему сидел скорчившись в углу, но он заметил мое замешательство и немного успокоился.

— Мистер Глэпторн, пожалуйста… Позвольте мне встать.

Не отвечая, я прошел к каминному креслу и повалился в него, продолжая сжимать в руке листок.

Я услышал, как Джукс поднимается на ноги, отряхивает платье и направляется ко мне.

— Мистер Глэпторн, пожалуйста, я не хотел вас обидеть, даже в мыслях не имел. Вероятно, застав меня здесь… ведь на вашей лестничной площадке довольно темно… да, я понимаю… то есть я полагаю, вы приняли меня за домашнего вора или еще какого злоумышленника. Сильное потрясение, безусловно, — вот так вот застичь кого-нибудь у своей двери. Но я не хотел ничего дурного, ровным счетом ничего, сэр, ничего дурного…

Так он продолжал добрую минуту, раз за разом повторяя одни и те же фразы и заламывая короткие жирные ручки, дабы выразить всю меру своего раскаяния и сожаления по поводу причиненного беспокойства.

Наконец я глубоко вздохнул, встал с кресла и повернулся к своему соседу.

— Мистер Джукс, приношу вам свои извинения. Самые искренние и глубокие. Это я обидел вас. Очень обидел. Вы совершенно правы. В полумраке мне показалось, будто кто-то пытается взломать мою дверь. Я катался на лодке, видите ли, и страшно устал от физических усилий, даже голова кружится. Я не узнал вас. Мне нет прощения.

Собрав в кулак всю свою волю, я протянул Джуксу руку.

Он ответил вялым рукопожатием, после чего я моментально отошел к письменному столу и снова сел.

— Я подумал, мы с вами так редко видимся в последнее время, мистер Глэпторн, — слышал я заискивающий голос Джукса, хотя мысли мои были уже далеко от нелепого коротышки в старомодном фраке и бриджах, который стоял на моем турецком ковре, по-прежнему заламывая руки и нервно озираясь. — Теперь вы так редко бываете в конторе, а для меня всегда такое удовольствие поболтать с вами по-дружески. Не то чтобы мы с вами водили дружбу в полном смысле слова, но ведь мы все-таки соседи, а соседям, знаете ли, следует поддерживать добрые отношения. Вот я и подумал: а может, мистер Глэпторн не прочь провести время в приятном обществе? А потом подумал: соберу-ка я нескольких своих друзей на небольшой праздничный ужин — в субботу у меня день рождения — да приглашу мистера Глэпторна… — Он умолк, переводя дыхание.

— Боюсь, в субботу у меня никак не получится, мистер Джукс. Но за приглашение спасибо.

— Да-да, конечно. Я все понимаю, мистер Глэпторн. Вы человек занятой, ясное дело.

Он бочком двинулся к двери и промолвил натужно веселым голосом:

— Ну, пожалуй, я пойду.

Я собрался было еще раз извиниться за свое грубое поведение, но Джукс опередил меня, энергично тряся головой:

— Нет-нет, прошу вас, мистер Глэпторн, ни слова больше. Просто недоразумение. Никаких обид, решительно никаких.

Я кивнул. Но тотчас же задался вопросом, а не зря ли я снимаю с него подозрения.

— Минуточку, мистер Джукс.

Он уставился на меня.

— Вы человек набожный?

— Набожный? — повторил он с нескрываемым удивлением. — Ну… я соблюдаю религиозные предписания, как подобает доброму христианину. Меня воспитали в строгих понятиях, хотя я, признаться, позволяю себе разные маленькие слабости. Но я исправно посещаю Темплскую церковь по воскресеньям и каждый день читаю Библию, сэр, каждый день. — При последних словах он вскинул голову и расправил плечи с видом слегка вызывающим, словно желая сказать: «Нате вам. Какой же я негодяй после этого?»

— Каждый день? — переспросил я.

— Каждый божий день. Точно, как часы: несколько страниц перед тем, как вывести Крошку Фордайса на прогулку. На удивление быстро идет, знаете ли. Я читаю Ветхий Завет второй раз за год и уже приближаюсь к концу.

— Замечательно, — сказал я. — Просто замечательно. До свидания, мистер Джукс, и еще раз прошу…

Он снова вскинул ладонь.

— Не надо, сэр, не стоит. — Засим он бледно улыбнулся и затворил за собой дверь.

В мокрой насквозь одежде я неподвижно сидел и смотрел в маленькое окно на рваные облака, похожие на клочья дыма над бранным полем, пока не услышал, как внизу хлопнула дверь Джукса.

8. Amicus verus

На следующее утро я получил записку от Легриса: он извинялся за вчерашнюю невоздержанность в употреблении шампанского и сообщал (на случай, если я пожелаю к нему присоединиться), что вечером в обычное время будет в «Корабле и черепахе».

Легрис находился в разговорчивом настроении, и я охотно позволил потчевать себя историями о том, чем сейчас занимается тот или иной малый, где недавно побывал имярек, кто о чем болтал в клубе, и прочими сплетнями, а равно возбужденными рассказами обо всех делах, которые моему другу надлежит уладить перед отправкой на войну. Я огорчался, что он уезжает, и, конечно же, тревожился за него; но я невольно заразился его энтузиазмом и почти пожалел о том, что мне никогда не приходило в голову поступить на военную службу.

Мы расстались незадолго до полуночи. Легрис уже двинулся прочь, направляясь в свои комнаты в «Олбани», но потом вдруг остановился и повернулся ко мне.

— Да, чуть не забыл. Это мне прислали в клуб. Для тебя. — Он полез во внутренний карман пальто и вручил мне небольшой пакет в оберточной бумаге — явно с какой-то книгой. — В жизни не угадаешь, от кого это.

Я недоуменно уставился на него.

— От того несносного стипендиатика, Даунта. Ну, ты помнишь. В школе вы с ним очень близко знались одно время, верно? Сейчас зарабатывает на жизнь стихоплетством. Свидетельствует мне свое почтение и просит передать это тебе. Я еще не ответил, разумеется. Хотел сперва перемолвиться с тобой.

Легрис тотчас заметил, что я переменился в лице, и покраснел.

— Что-нибудь не так, Джи? Вид у тебя малость расстроенный.

Вместо ответа я спросил, вертя пакет в руках:

— Он писал тебе раньше?

— В первый раз, дружище. Он не в моем духе. Не думал, что еще когда-нибудь услышу о нем после университета. Чертовски неприятный малый, вечно ходил с задранным носом. По общему мнению, он не изменился к лучшему.

Обеспокоенный моим молчанием, Легрис шагнул ко мне и заглянул в глаза:

— Слушай, я же вижу, что с тобой творится неладное. У меня и в мыслях нет наседать на тебя с расспросами, но я буду рад помочь тебе, коли смогу.

— Напиши Даунту, что я путешествую за границей, — произнес я. — Нынешнее местонахождение неизвестно. Дата возвращения тоже.

— Лады. Это проще простого. Считай, дело сделано. — Он неловко кашлянул и двинулся прочь, но уже через несколько шагов резко остановился и вновь повернулся ко мне. — Да, вот еще что. Ты, конечно, можешь послать меня куда подальше, но все-таки ответь мне, коли можешь. Почему тот парень преследовал нас на реке вчера? Отрицать очевидное бесполезно — так почему бы не выложить все начистоту?

Я был готов обнять и расцеловать славного малого. Вот уже не один месяц я жил на грани нервного расстройства, денно и нощно занятый мысленным поединком со своим врагом, сломленный предательством, обуреваемый яростью и отчаянием, но лишенный возможности довериться хоть одной живой душе. Я думал, у меня нет союзников и мне придется полагаться лишь на свои силы в предстоящей схватке не на жизнь, а на смерть — но вот славный старина Легрис, по-ослиному упрямый в дружбе, слепо преданный, протягивает мне руку помощи. А если я приму ее? На свете нет человека надежнее, нет человека, более готового сражаться на твоей стороне до последнего вздоха и прощать другу любые недостатки. Да, но если я все-таки ее приму? В таком случае мне придется открыть Легрису все секреты, с которыми я так долго жил. А тогда сохранит ли он преданность мне, поддержит ли в последнем противостоянии, простит ли меня?

— Мы с тобой похожи, как гвоздь и панихида, Глэпторн, — вновь заговорил он. — Но у меня нет друга лучше. Ты ведь знаешь: я для тебя все сделаю — все, что угодно. Я в таких разговорах не мастак, а потому извини: уж как получается. Ты в беде — отрицать не имеет смысла. Это написано на твоей физиономии последние несколько недель. Не знаю, связаны ли твои неприятности с Даунтом или со вчерашним парнем на реке. Но с тобой определенно творится неладное, пусть ты и делаешь вид, будто все в порядке. Нет, у тебя далеко не все в порядке — так почему бы не поделиться со мной проблемами? И мы вдвоем подумаем, что тут можно сделать.

В жизни любого человека бывают моменты, когда он должен вверить свою судьбу в руки ближнего, невзирая на риск. Я тотчас принял решение, хотя сомнения оставались. Я откроюсь Легрису.

— Завтра вечером, ужин в гостинице Миварта, — сказал я.

Засим мы обменялись рукопожатием.

Я возвращался домой в задумчивом настроении, не вполне уверенный в разумности своего решения довериться Легрису, но все же исполненный твердого намерения выложить все как на духу. Я содрогался при одной мысли о предстоящем разговоре: ведь мне придется признаться, что я сделал с Лукасом Трендлом в Каин-Корте и что собираюсь сделать теперь, когда убедился, что способен на убийство. Я был уверен, что снищу искреннее сочувствие и заручусь поддержкой Легриса, когда поведаю всю правду и покажу расчетливую подлость нашего общего знакомца Феба Даунта. Но не станет ли знание о моем вынужденном поступке слишком суровым испытанием даже для столь стойкой души? И вправе ли я, даже именем дружбы, просить Легриса разделить со мной такую ношу? Погруженный в подобные размышления, я дошел до своего дома на Темпл-стрит и поднялся по лестнице.

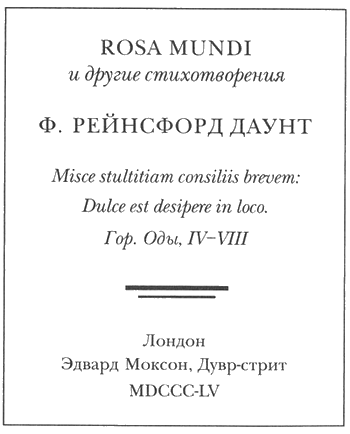

В гостиной я развернул пакет, врученный мне Легрисом. Как я и предполагал, в нем оказалась книга — маленький томик ин-октаво, необрезанный, в темно-зеленом переплете, под названием «Rosa Mundi». Я аккуратно разрезал первые две страницы бумажным ножом и раскрыл книгу на титульном листе.

На контртитуле почерком автора было написано: «Моему другу Э. Г., с теплейшими воспоминаниями о былых днях и надеждой на скорое воссоединение». А ниже две строки: «Когда известно все и пред тобой // Лишь Правда, ложь поправшая пятой» — как позже выяснилось, взятые из одного из стихотворений, напечатанных в сборнике. Если они и имели смысл, то я его не понял.

Я с отвращением бросил раскрытую книгу на стол, но все не мог оторвать взгляда от контртитульной страницы. Снова увидеть этот почерк, спустя столько лет! Я тотчас узнал характерную завитушку в прописной «П» из слова «Правда», затейливые выносные элементы (проклятие школьных учителей), вычурные очертания букв. Но какие воспоминания пробудил во мне этот почерк? О латинских алкеевых строфах и гекзаметрах, что мы сочиняли в соревновательном порядке и подвергали беспощадной критике? Или о чем-то другом?

Назавтра вечером мы с Легрисом встретились в гостинице Миварта, как и договаривались.

Он явно чувствовал себя не в своей тарелке: нервно покашливал и поминутно проводил пальцем под воротничком, словно тот был слишком тесен. Когда мы зажгли сигары, я спросил, не передумал ли он, по-прежнему ли хочет выслушать мой рассказ.

— Конечно, дружище. Я весь внимание. Давай, начинай.

— Разумеется, я могу рассчитывать на твое полное — подчеркиваю, полное — молчание.

Мой друг положил сигару в пепельницу, покраснев от негодования.

— Если я даю слово какому-нибудь малому в клубе, — проговорил он с внушительной серьезностью, — он без всяких вопросов может рассчитывать, что я от него не отступлюсь. А значит, если я даю слово тебе, можно быть уверенным, абсолютно уверенным, что я ни при каких обстоятельствах никогда не выдам ни одной тайны, в какую ты соблаговолишь посвятить меня. Надеюсь, я ясно высказался. — Произнеся эту короткую, но выразительную речь, он снова взял сигару и посмотрел на меня взглядом, в котором явственно читалось: «Ну вот, я сказал то, что требовалось сказать. Теперь возрази мне, коли посмеешь».

Нет, он никогда не предаст меня, как сделали другие; он сдержит свое слово. Но я решил открыть Легрису не всю правду — не потому, что не доверял ему, и даже не потому, что боялся, что он отречется от нашей дружбы, когда узнает о совершенном мной деянии и о моих дальнейших планах. Просто он оказался бы в смертельной опасности, когда бы узнал всю правду, а я ни в коем случае не собирался ставить его под удар.

Потребовав еще одну бутылку, я принялся сжато рассказывать Легрису все, о чем намереваюсь подробно поведать вам ниже, мой неизвестный читатель: о необычных обстоятельствах моего рождения; о характере и планах моего врага; о безответной страсти, отнявшей у меня всякую надежду полюбить еще когда-нибудь.

Если верно утверждение мудреца, что признавшийся в своих проступках уже почти невиновен, тогда я надеюсь данной исповедью заслужить снисхождение в глазах будущих своих читателей.

Начну со своего имени. Когда Veritas предупреждал Беллу, что Эдвард Глэпторн не тот, за кого себя выдает, он не грешил против истины, как и подобает обладателю такого псевдонима. Для Беллы, для своего работодателя, для своих соседей на Темпл-стрит и для остальных людей, с которыми вы скоро познакомитесь, я был Эдвардом Глэпторном. Но я урожденный Эдвард Чарльз Глайвер — под этим именем я поступил в Итон, где свел дружбу с Уиллоби Легрисом, и под этим именем, сокращенным до Джи, он знал меня с тех пор. Однако даже это было не подлинное мое имя, а Капитан и миссис Эдвард Глайвер из Сэндчерча в Дорсете не были моими настоящими родителями. Все началось с обмана, видите ли, и только когда откроется правда, только тогда искупится грех и бедная неприкаянная душа, ставшая источником всех бед, наконец обретет покой.

Вам уже известны кое-какие сведения о детстве Эдварда Глэпторна — они же являются истинным, пусть и неполным, рассказом о ранних годах жизни Эдварда Глайвера. В свое время я вернусь к этой истории и ее продолжению. Но сперва давайте хотя бы отчасти облечем плотью бестелесный образ Феба Даунта, моего заявленного, но все еще призрачного врага, чье имя уже украсило страницы данного повествования.

Наверняка многим из вас он знаком по своим литературным сочинениям. Несомненно, в свое время какая-нибудь предприимчивая «рабочая лошадка» от литературы, для услады потомства, опубликует снотворный труд «Биография и переписка» (в трех толстенных, невыносимо скучных томах), который не даст ни малейшего представления об истинном характере и наклонностях предмета исследования. Пока же позвольте мне стать вашим проводником — уподобиться Вергилию, ведущему Данте по нисходящим кругам Ада.

Кто наделил меня правом выступать в такой роли? Я сам и наделил. На протяжении многих лет я пристально изучал жизнь Даунта и узнал о своем враге все, что только можно. Это покажется вам странным. Спору нет, это странно. Ум научного склада, каким в полной мере обладаю я, не довольствуется поверхностными обобщениями и непроверенными данными, а тем паче предвзятыми суждениями заинтересованных лиц. Ученому, как и юристу, требуются обоснования, доказательства и неопровержимые документальные свидетельства; он просеивает, взвешивает и терпеливо собирает; он анализирует, сравнивает и сопоставляет; он применяет способность тонкого различения, чтобы отделить факт от вымысла и возможность от вероятности. Используя такие методы, я с жаром предавался изучению многих предметов в течение жизни, о чем поведаю ниже; но ни одному из них я не уделял столько времени и внимания, как этому предмету первостепенной важности. Ну и без везенья не обошлось: ведь мой враг снискал известность, а это всегда развязывает языки. «Ах да! Я знавала Феба еще ребенком». «Феб Даунт, поэт? Ну разумеется, я его помню». «Вам стоит поговорить с таким-то и таким-то. Он знает об этой семье гораздо больше меня». И так — фрагмент за фрагментом, воспоминание за воспоминанием — постепенно начинает складываться полная и детальная картина.

Здесь главное — уметь собирать факты. Вот основные источники, откуда я черпал сведения: обрывочные воспоминания Даунта о годах учебы в Итоне, напечатанные в «Субботнем обозрении» 10 октября 1848 года; более подробные воспоминания о детстве, отрочестве и начале литературной карьеры, пересыпанные сентиментальными стишками и изданные под названием «Мои ранние годы» в 1852 году; личные показания доктора Т***, врача, под чьим наблюдением находилась мать Даунта до и после рождения сына; выдержки из неопубликованного дневника доктора А. Б. Даунта, отца Феба (каковой документ, с сожалением должен признать, попал ко мне в руки незаконным путем); и воспоминания друзей и соседей, а равно многочисленных слуг и прочих домашних работников.

Почему я вообще начал это биографическое исследование, вы скоро узнаете. А сейчас Феб — Феб лучезарный — готов встретиться с нами. Не будем заставлять его ждать.

Назад: Часть первая Смерть незнакомца Октябрь — ноябрь 1854

Дальше: Часть вторая Восхождение Феба 1819–1848