Часть первая

Смерть незнакомца

Октябрь — ноябрь 1854

Несдержанный человек — что растрепанный моток шелка.Оуэн Фелтем. Суждения (1623).II. О решимости

1. Exordium

После убийства рыжеволосого я отправился в заведение Куинна поужинать устрицами.

Все оказалось на удивление — до смешного — просто. Я шел за ним от Треднидл-стрит, где и приметил. Не знаю, почему я выбрал именно его, а не любого другого из прохожих, на ком останавливался мой пытливый взгляд в тот вечер. Я уже около часа бродил по улицам с единственной целью: найти человека, чтобы убить. Потом я увидел его у дверей Банка Англии, в кучке людей, ожидающих, когда метельщик управится со своим делом на перекрестке. Рыжеволосый господин чем-то выделялся из толпы одинаково одетых клерков и дельцов, уходящих с работы. Он стоял и отстраненно наблюдал за толчеей вокруг, словно обдумывая что-то важное. На миг мне показалось, что он собирается вернуться обратно в Банк, но уже в следующий момент он натянул перчатки, отступил от перехода и быстро зашагал прочь. Через несколько секунд я последовал за ним.

Мы шли и шли на запад по промозглому октябрьскому холоду, сквозь густеющий туман. Спустившись по Лудгейт-хилл, мы вышли на Флит-стрит и продолжили путь по ней. Потом незнакомец зашел перекусить в кофейный дом, а по выходе оттуда свернул в узкий переулок, ведущий напрямую к Стрэнду, — всего лишь тесный проход между высокими глухими стенами. Я бросил взгляд на выцветшую адресную табличку — «Каин-Корт» — и на миг остановился, чтобы снять перчатки и достать из внутреннего кармана пальто длинный нож.

Моя ничего не подозревающая жертва спокойно шагала впереди. Но незнакомец еще не успел достичь лестницы в дальнем конце переулка, когда я бесшумно нагнал его и всадил нож глубоко в шею.

Я думал, он сразу упадет ничком от удара, но он, странное дело, медленно опустился на колени с тихим всхлипом, бессильно уронив руки — трость со стуком упала на мостовую, — и несколько секунд оставался в такой позе, похожий на охваченного экстазом богопоклонника перед великой святыней.

Выдернув нож, я немного подался вперед и именно тогда заметил, что волосы у него под полями цилиндра ярко-рыжего оттенка, как и аккуратно подстриженные бакенбарды. Прежде чем мягко повалиться на бок, мужчина посмотрел на меня. Причем посмотрел — клянусь! — с улыбкой, хотя впоследствии по здравом размышлении я решил, что у него просто непроизвольно сократились лицевые мускулы, когда я выдернул лезвие из шеи.

Освещенный тонким бледно-желтым лучом газового фонаря в самом конце переулка, он лежал в медленно расползающейся луже темной крови, которая странно контрастировала с морковно-рыжими волосами и бакенбардами. Он был мертв, вне всяких сомнений.

Несколько мгновений я стоял, настороженно озираясь вокруг. Не раздастся ли какой звук позади, в темной глубине переулка? Не заметил ли кто меня? Нет, все тихо. Снова надев перчатки, я бросил нож сквозь канализационную решетку и быстро спустился по тускло освещенным ступенькам, чтобы раствориться в безликой толчее Стрэнда.

Теперь я знал, что способен на убийство, но не испытывал никакого удовольствия. Бедняга не сделал мне ничего плохого. Просто судьба была против него — вместе с цветом волос, который, как я понял позже, и привлек мое внимание роковым образом. Тем вечером наши с ним пути, к несчастью для него, пересеклись на Треднидл-стрит, и он стал объектом моего бесповоротного намерения совершить убийство. Но не попадись мне он, я бы убил кого-нибудь другого.

Я до последнего момента не знал наверное, способен ли я на столь ужасное деяние, и мне было совершенно необходимо избавиться от всяких сомнений по данному поводу. Убийство рыжеволосого являлось своего рода проверкой, экспериментом, призванным доказать, что я могу лишить жизни ближнего и избежать наказания. Когда я в следующий раз подниму руку во гневе, мне надлежит действовать столь же быстро и решительно; только тогда передо мной будет не незнакомец, а человек, которого я считаю своим врагом.

И мне нельзя сплоховать.

Первым на моей памяти словом, употребленным для моей характеристики, было «изобретательный».

Его произнес Том Грексби, мой любимый старый учитель, в разговоре с моей матушкой. Они стояли под древним каштаном, накрывавшим тенью узкую дорожку, что вела к нашему дому. Скрытый от глаз, я сидел над ними, уютно устроившись в развилке ветвей, в своем «вороньем гнезде». Оттуда я часами мог смотреть на безбрежное море за скалистыми утесами, мечтая однажды отправиться в плавание, дабы выяснить, что скрывается за бескрайней дугой горизонта.

В тот день, жаркий, безветренный и тихий, я увидел, как матушка идет по дорожке к калитке, положив на плечо раскрытый кружевной зонтик. Ко времени, когда она достигла калитки, старый Том с задышливым пыхтеньем поднялся на холм по тропе, ведущей от церкви. Поскольку Том взял меня под опеку совсем недавно, я предположил, что матушка увидела его из окна и нарочно вышла справиться о моих успехах.

— Он в высшей степени изобретательный молодой человек, — услышал я ответ на ее вопрос.

Позже я спросил у нее, что значит «изобретательный».

— Это значит, что ты умеешь ловко управляться с разными делами, — сказала она, и я остался доволен: похоже, это качество ценилось в мире взрослых.

— А папа был изобретательным? — спросил я.

Вместо ответа матушка велела мне бежать поиграть — мол, ей надо работать.

В детстве матушка часто ласковым, но решительным голосом отправляла меня «поиграть», и потому я проводил уйму времени, развлекая сам себя. Летом я предавался мечтам в своем укрытии среди каштановых ветвей или под присмотром Бет, нашей служанки на все руки, исследовал берег под скалой. Зимой, закутавшись в старую клетчатую шаль и усевшись у окна, я до головной боли зачитывался «Чудесами маленького мира» Уэнли, «Приключениями Гулливера» или «Путем паломника» (страстно любимой книгой, пленявшей мое воображение); изредка отрываясь от чтения, я смотрел на свинцовое море и гадал, далеко ли за горизонтом и в какой стороне находится страна гуигнгнмов или Город Разрушения и возможно ли доплыть до них на отходящем из Веймута пакетботе. Понятия не имею, почему название «Город Разрушения» казалось мне столь чарующим, ведь меня приводило в ужас христианское пророчество, что он будет сожжен небесным огнем, и я часто воображал, что такая же участь может постигнуть нашу деревушку. Вдобавок, опять-таки не знаю почему, все детство меня преследовали слова Паломника, обращенные к Евангелисту: «Я обречен умереть, а по смерти предстать перед судом, но я не желаю первого и не готов ко второму». Я знал, что при всей своей загадочности слова эти выражают некую страшную правду, и часто повторял их про себя, точно магическое заклинание, когда лежал в развилке каштановых ветвей или в кровати либо гулял по открытому ветрам берегу под скалой.

Еще мне часто грезилась незнакомая местность, фантастическая и недосягаемая, но все же отчетливо зримая и странно знакомая, словно послевкусие на языке. Я вдруг оказывался перед огромным зданием, полузамком-полудворцом, обиталищем некоего древнего рода — оно щетинилось изукрашенными шпилями, крепостными вышками и восхитительными серыми башнями с диковинными куполами, взмывающими высоко к небу и будто пронзающими самый небесный свод. В моих грезах там всегда царило лето, прекрасное бесконечное лето, и в небе кружили белые птицы, и рядом простирался огромный темный пруд, окруженный высокими стенами. Чудесный замок не имел ни названия, ни привязки к какой-либо стране, реальной или вымышленной. Он не описывался ни в одной из прочитанных мной книг и ни в одной из историй, мне рассказанных. Кто жил в нем — какой-нибудь король или халиф? — я не знал. Однако я был уверен, что он существует где-то на свете и что однажды я увижу его воочию.

Матушка постоянно работала — ее литературные сочинения являлись единственным нашим источником дохода, поскольку мой отец умер вскоре после моего рождения. При мысли о ней мне неизменно вспоминаются темные с проседью пряди, которые выбивались из-под чепца и падали ей на щеку, когда она сидела, склонившись над письменным столом у окна гостиной. Там она просиживала по много часов кряду, иногда до поздней ночи, лихорадочно строча пером. Как только одна высокая шаткая кипа страниц отсылалась издателю, матушка принималась воздвигать следующую. Ее произведения (начиная с романа «Эдит, или Последняя из рода Фицаланов», опубликованного в 1826 году) ныне забыты — я проявил бы неуважение к памяти матушки, если бы добавил «вполне заслуженно», — но в свое время они пользовались известной популярностью, по крайней мере находили достаточно читателей, чтобы мистер Колберн продолжал из года в год принимать у нее рукописи романов (они публиковались в основном анонимно, а изредка под псевдонимом «Леди с Запада») до самой ее смерти.

Но несмотря на крайнюю загруженность работой, матушка всегда улучала время, чтобы немного побыть со мной перед сном. Сидя у изножья моей кровати, с усталой улыбкой на милом эльфийском лице, она слушала, как я важно читаю вслух избранные места из любимой своей книги, английского переложения «Les mille et une nuits» месье Галлана, а порой рассказывала мне короткие сказки собственного сочинения или вспоминала разные случаи из своего детства на западе Англии — такие истории нравились мне больше всего. Иногда теплыми летними вечерами мы с ней, взявшись за руки, отправлялись на утес полюбоваться закатом и долго стояли там в молчании, слушая тоскливые крики чаек и тихий рокот волн внизу, мечтательно глядя на далекий таинственный горизонт пылающего багрянцем моря.

— Там, за морем, находится Франция, Эдди, — помнится, сказала однажды матушка. — Большая прекрасная страна.

— Там живут гуигнгнмы, мамочка? — спросил я.

Она коротко рассмеялась.

— Нет, милый. Только люди, как мы с тобой.

— А ты когда-нибудь была во Франции? — задал я следующий вопрос.

— Один раз, — последовал ответ. Потом матушка вздохнула. — Первый и последний.

Взглянув на нее, я, к великому своему удивлению, увидел, что она плачет, — на моей памяти такое случилось впервые. Но уже в следующую секунду она хлопнула в ладони и со словами «ну все, пора спать» повела меня домой. У подножья лестницы она поцеловала меня, сказала, что я у нее навсегда самый любимый-прелюбимый, и ушла прочь. Стоя на нижней ступеньке, я смотрел, как она возвращается в гостиную, садится за письменный стол и снова обмакивает перо в чернила.

Воспоминание о том вечере пробудилось во мне спустя много лет и не потускнело поныне. И вот, неспешно попыхивая сигарой в ресторации Куинна, я вспоминал вышеописанный эпизод и размышлял о странной взаимообусловленности и взаимосопряженности всего сущего, о тонких, но нерушимых нитях причинности, которые связывали (ибо такая связь, несомненно, существовала) мою мать, много лет назад работавшую над очередным своим сочинением, и рыжеволосого мужчину, в данный момент лежавшего мертвым в переулке Каин-Корт меньше чем в полумиле от меня.

По дороге к реке я упивался мыслью о своей безнаказанности. Но, отдавая полпенни сборщику пошлин на мосту Ватерлоо, я заметил, что руки у меня дрожат и во рту пересохло, несмотря на недавний ужин с сопутствующими возлияниями в ресторации Куинна. Внезапно почувствовав головокружение, я прислонился к парапету под мерцающим газовым фонарем. Густой туман заволакивал черную воду, которая с плеском билась об опоры громадных гулких арок, производя в высшей степени зловещую музыку. Потом из клубящегося тумана возникла худая молодая женщина с младенцем на руках. Несколько мгновений она стояла у парапета, уставившись в темноту внизу. Я явственно увидел отчаяние на ее лице и тотчас понял, что она собирается броситься в реку. Но когда я шагнул к ней, она дико посмотрела на меня, крепко прижала к груди ребенка и убежала прочь. Я проводил взглядом жалкую призрачную фигуру, вновь исчезающую в тумане. Я надеялся, что спас бедняжке жизнь, пусть хотя бы на время — какое-никакое благое дело в противовес поступку, совершенному нынче вечером.

Вам надлежит понять: я не убийца по природе своей, а стал таковым лишь в силу принятого намерения и по необходимости — я грешник, заслуживающий оправдания. Мне не было нужды повторять экспериментальный акт убийства. Я доказал что хотел: свою способность совершить подобное деяние. Ни в чем не повинный рыжеволосый незнакомец выполнил свое предназначение, и теперь я был готов осуществить задуманное.

Я дошел до конца моста, а там повернул кругом и двинулся назад. По выходе за турникет я, поддавшись внезапному порыву, решил не возвращаться домой сейчас же, а пройтись по Стрэнду в обратном направлении. У подножья ведущей из Каин-Корта лесенки, по которой я спустился двумя часами ранее, собралась толпа. Я спросил у цветочницы о причине столпотворения.

— Убийство, сэр, — ответила она. — Здесь зверски убили какого-то бедного джентльмена. Говорят, у него голова чуть не напрочь отрезана.

— Боже мой! — воскликнул я, всем своим видом изображая потрясение. — В каком мире мы живем! Убийцу схватили?

Моя осведомительница не знала наверное. Незадолго до обнаружения тела вроде бы видели матроса-китайца, выбежавшего из переулка; но иные утверждали, что через несколько улиц отсюда нашли женщину, стоявшую в оцепенении с окровавленным топором в руках, и полицейские ее забрали.

Я печально потряс головой и пошел дальше.

Разумеется, мне было на руку, что невежественные слухи уже начали обволакивать правду туманом лжи. По мне, так пусть матрос-китаец или женщина с окровавленным топором (если, конечно, они существуют) отправляются на виселицу за мое преступление — и черт с ними. Я свободен от всяких подозрений. Безусловно, никто не заметил, как я входил в темный пустынный переулок или выходил из него, здесь я соблюдал особую осторожность. Нож — самого обычного образца — я умыкнул специально для своей цели в гостинице за рекой, на Боро-Хай-стрит, куда не заходил ни разу прежде и никогда не вернусь. Я совершенно не знал свою безымянную жертву, лишь неумолимый рок связывал нас. На одежде у меня вроде не осталось никаких кровяных пятен, и ночь, верный друг злодейства, сообщнически накрыла все своим черным покровом.

Когда я достиг Ченсери-лейн, часы отбивали одиннадцать. По-прежнему не испытывая желания возвращаться к своей одинокой постели, я повернул на север, к Блайт-Лодж в Сент-Джонс-Вуде, с намерением засвидетельствовать почтение мисс Изабелле Галлини, благословенной памяти.

Ах, Белла! Bellissima Bella! Она встретила меня на пороге респектабельной виллы, расположенной в глубине сада, и поприветствовала на свой обычный манер: легко сжала мое лицо длиннопалыми руками, унизанными кольцами, и прошептала: «Эдди, милый Эдди, как я рада», нежно целуя в одну и другую щеку.

— Ну как, тихо уже? — спросил я.

— Тише не бывает. Последний ушел час назад, Чарли спит, а миссис Ди еще не вернулась. Дом в полном нашем распоряжении.

Растянувшись на кровати в будуаре наверху, я — в который уже раз! — смотрел, как она раздевается. Я знал каждый дюйм ее тела, все до единого теплые потайные уголки. Но сейчас, когда последний предмет туалета упал на пол и она горделиво встала передо мной, у меня возникло ощущение, будто Белла впервые явилась моему взору во всем своем непознанном великолепии.

— Скажи это, — велела она.

Я нахмурился с притворным недоумением.

— Что сказать?

— Сам знаешь, ты меня поддразниваешь. Ну же, скажи.

Она двинулась ко мне, распущенные волосы рассыпались по плечам и струились по спине. Она склонилась надо мной, накрывая темным потоком локонов, и снова взяла в ладони мое лицо.

— О мой трофей, награда из наград! — с пафосом продекламировал я. — Империя моя, бесценный клад!

— Ах, Эдди, — восхищенно проворковала Белла, — я вся трепещу, когда ты произносишь эти слова! Я и вправду твоя империя?

— Империя и даже больше. Ты — весь мой мир.

Она порывисто прильнула ко мне и поцеловала так крепко, что я чуть не задохнулся.

Заведение, где Белла задавала тон, стояло на целую ступень выше обычных домов свиданий и было известно cognoscenti под названием «Академия», которое свидетельствовало об отличии данного заведения от всех прочих подобного толка и гордо указывало, что здесь и женщины во всех отношениях лучше, и качество оказываемых услуг. В части порядков оно во всем походило на клуб для самых избранных — эдакий «Будлз» или «Уайтс» плоти — и удовлетворяло любовные потребности самых состоятельных и разборчивых господ. По примеру своих двойников на Сент-Джеймс оно имело строгие правила вступления и поведения. Никому не позволялось войти в этот узкий круг избранных без исчерпывающей рекомендации одного из действительных членов «клуба» и последующего голосования. Нередко происходили случаи забаллотировки, а если рекомендация оказывалась недостоверной, и кандидата, и поручителя без долгих слов изгоняли, если не хуже.

Миссис Китти Дейли, известная членам «Академии» как миссис Ди, являлась entrepreneuse сей знаменитой и крайне доходной Кипрской обители. Она всячески старалась соблюдать нормы общественного приличия: брань, сквернословие, пьянство решительно не допускались, а неуважительное или грубое обращение с молодыми дамами каралось самым суровым образом. Виновный не только моментально исключался из круга избранных и оказывался в центре общественного скандала, но и получал визит от мистера Герберта Брайтуэйта, в прошлом известного боксера, у которого имелся свой, весьма действенный, способ заставить проштрафившегося клиента осознать свою ошибку.

Синьор Просперо Галлини, отец Беллы, обедневший потомок знатного итальянского рода, в 1830 году, когда для него настали трудные времена, бежал с родины от кредиторов и обосновался в Англии, где заделался учителем фехтования в Лондоне. Вдовец и эмигрант, он тем не менее поставил своей целью дать единственной дочери все образование, какое позволяли его ограниченные средства. Как следствие, Белла свободно говорила на нескольких европейских языках, замечательно играла на фортепиано, обладала восхитительным певческим голосом — одним словом, была девицей столь же благовоспитанной, сколь и красивой.

На первых порах жизни в Лондоне я недолгое время снимал комнату у синьора Галлини и его обольстительной дочери. После его смерти я поддерживал нерегулярную, но дружескую переписку с Беллой, почитая своим долгом по-братски присматривать за ней в благодарность за доброе отношение ко мне ее отца. Синьор Галлини оставил очень скромное наследство, и Белле пришлось покинуть дом в Кэмберуэлле, где отец провел последние годы, и поступить компаньонкой к некой даме из Сент-Джонс-Вуда, уже нам знакомой. Она откликнулась на одно из объявлений о найме на означенную должность, посредством которых миссис Ди набирала новых породистых кобылок в свою конюшню. Немногие из претенденток на место пришлись по вкусу взыскательной миссис Ди, но Белла мгновенно очаровала ее и не испытала ни малейшего потрясения, когда узнала об истинном характере своей будущей работы. Она начала карьеру в маленьком государстве «Академии» с самых низов, но быстро поднялась по иерархической лестнице благодаря исключительной красоте, талантам, рассудительности и покладистому нраву, устраивавшему любого клиента. Если существует такая вещь, как призвание к подобному роду занятий, значит, у Беллы Галлини оно имелось.

После переселения Беллы в Блайт-Лодж наша нерегулярная переписка продолжалась несколько лет. Раз в два-три месяца я отправлял Белле короткое письмецо, где справлялся, как она поживает и не нуждается ли в чем, а девушка неизменно отвечала, что дела у нее обстоят превосходно, что хозяйка — сама доброта и что она ни в чем не испытывает недостатка. В начале 1853 года мне однажды случилось оказаться поблизости от Сент-Джонс-Вуда, и я решил заглянуть к Белле, чтобы самолично удостовериться, что у нее все в порядке, и (признаюсь) удовлетворить свое любопытство: осталась ли она все такой же красивой, какой я ее помнил.

Меня провели в элегантную гостиную, обставленную дорого и со вкусом. Дверь отворилась, но это оказалась не Белла. В комнату со смехом вбежали две девушки, не предупрежденные о посетителе. Заметив меня, они резко остановились, осмотрели меня с ног до головы, а потом переглянулись. Они представляли собой в высшей степени очаровательную пару, одна блондинка, другая брюнетка, и обе имели вид, недвусмысленно свидетельствовавший о роде их занятий. Я сотни раз встречал молодых дам такого сорта, но редко в столь роскошной обстановке.

Они извинились передо мной (без всякой необходимости, ибо я простил бы прелестницам любую вольность) и уже собирались удалиться, когда в дверях появилась еще одна фигура.

Все такая же красавица, сейчас одетая по последней моде, с изысканной прической, украшенная драгоценностями, Белла сохранила природное изящество осанки и выказала ту же искреннюю сердечность, с какой приветствовала меня, когда я впервые явился в дом синьора Галлини. Когда ее очаровательные товарки удалились, мы вышли в сад и увлеченно болтали как старые друзья, покуда одна из служанок не доложила Белле, что к ней очередной посетитель.

— Вы зайдете еще? — спросила она. — Похоже, я говорила только о себе, а мне страшно хочется узнать побольше о вас: чем вы живете сейчас и чем намерены заняться в будущем.

Не дожидаясь дальнейших приглашений, я сказал, что наведаюсь завтра, если это удобно.

Никто из нас ни словом не обмолвился об истинном характере заведения, где она работала: в том не было нужды. По моему виду и голосу Белла поняла, что избранное ею ремесло не вызывает у меня ни малейшего противления или отвращения. Я же, со своей стороны, убедился, что Белла (как она часто повторяла в письмах) ни в чем не испытывает недостатка и действительно довольна своей участью.

Я вернулся в Блайт-Лодж на другой день и был представлен самой миссис Ди, а уже на следующей неделе посетил званый вечер, где присутствовали многие из самых известных и состоятельных столичных гуляк. Со временем мои визиты становились все чаще, и вскоре братская привязанность начала перерастать в чувство более глубокое. По особому распоряжению хозяйки с меня не требовали финансовых вложений в благополучие заведения. «Мы рады вам в любое время, голубчик, — сказала миссис Ди, быстро зачислившая меня в свои любимчики, — покуда вы не отвлекаете Беллу от исполнения профессиональных обязанностей».

Будучи бездетной вдовой, миссис Ди давно постановила, что в должный срок Белла, ставшая для нее как дочь, переймет бразды правления в сем процветающем царстве плотских утех. Поэтому я часто называл девушку «моя маленькая наследница», и она довольно улыбалась, когда я живописал ей блаженные времена, которые наступят для нас, когда власть в «Академии» перейдет к ней после неминуемой кончины миссис Ди, уже разменявшей седьмой десяток лет.

— Мне не очень приятно думать об этом, — сказала Белла, когда мы лежали вместе в темноте после происшествия в Каин-Корте и говорили о скором удалении миссис Ди от дел, — ведь я нежно люблю Китти, и она всегда была чрезвычайно добра ко мне. Но знаешь, я все-таки не могу не испытывать… ну, известного удовольствия при мысли о будущем благоденствии, хотя я уверена, что не заслуживаю его.

Я ласково пожурил девушку за сомнения и сказал, что глупо — даже хуже, чем глупо — считать, будто мы не достойны счастья, особенно если оно причитается нам по праву. Она обняла меня и поцеловала, но я внезапно почувствовал себя покинутым и одиноким. Ведь я тоже являлся наследником, причем наследником несоизмеримо большего царства. Только мое наследство у меня отняли, и вернуть утраченное уже не представлялось возможным. Пережить такое было нелегко, но вследствие расчетливого предательства я понес еще тяжелейшую утрату, лишившую меня всякой надежды на душевное исцеление. Есть такое расхожее выражение: «разбитое сердце». На самом деле сердца не разбиваются, они продолжают биться, гоня кровь по жилам, даже в первые мучительные дни после предательства. Но что-то действительно ломается внутри от невыразимой боли; рвется некая связь, прежде существовавшая между тобой и светом, надеждой, ясными утрами, рвется раз и навсегда.

Мне безумно хотелось покончить с вошедшим в привычку обманом, сбросить улыбчивую маску беззаботности, под которой я скрывал кипящую, клокочущую во мне ярость. Но я не мог открыть Белле всю правду о себе или объяснить, почему мне пришлось убить незнакомого мужчину в Каин-Корте нынче вечером. Ведь милая девушка стала единственным отрадным островком покоя в моей штормовой жизни, полной невзгод и опасностей, о которых она даже не догадывалась. Однако Белла тоже была жертвой предательства, хотя и не ведала об этом. Я уже потерял ее, но все же не мог ни расстаться с ней — пока еще не мог, — ни признаться ей в том, в чем сейчас признаюсь вам, мой неизвестный читатель.

Но один человек знает все, что я не в силах открыть Белле. И скоро он узнает также, сколь изобретательным я могу быть.

2. Nominatim

Я спал беспокойным, прерывистым сном, постоянно ощущая рядом с собой мягкое, теплое тело свернувшейся калачиком Беллы. Невзирая на редкие уколы тревоги, я сохранял твердую уверенность: никто не усмотрит связи между мной и моей жертвой, и эксперимент с убийством сойдет мне с рук. Сознательно запретив себе думать об убитом как о конкретной личности, я обнаружил, что достиг безразличия к чудовищному деянию, совсем недавно мной совершенному. Я был виновен, однако не испытывал чувства вины. Да, стоило лишь мне закрыть глаза, образ рыжеволосого незнакомца тотчас вставал передо мной, но даже в этом сумеречном состоянии между сном и бодрствованием, когда совесть зачастую вызывает разные ужасы из глубин нашего существа, мысль о моем поступке не вызывала у меня никакого отвращения.

Впоследствии мне показалось странным, что мой ум не возвращался снова и снова к роковому моменту, когда нож вошел в податливую плоть жертвы. Вместо этого мне постоянно представлялось, как я иду за мужчиной по темной пустынной улице. Время от времени мы вступаем в полосу тускло-желтого света, падающего из открытой двери в высокой глухой стене, а потом опять продолжаем путь в густом мраке. Забываясь тревожным сном, я неизменно переносился на черные безымянные улицы и все шагал, шагал по пятам за своей жертвой. И я ни разу не увидел лица мужчины, он всегда оставался спиной ко мне, пока мы медленно двигались от одного оазиса желтушного света к другому. Потом, погрузившись в дрему перед самым рассветом, я снова увидел его.

Мы с ним находились в ялике, скользившем по речной глади тихим знойным днем. Он лениво греб, а я полулежал на корме и неотрывно наблюдал, как спинные мышцы напрягаются у него под сюртуком, когда он налегает на весла. Несмотря на жару, он был одет точно так же, как холодным октябрьским вечером накануне, — вплоть до шарфа и черного цилиндра. Когда мы вошли в узкий канал, он опустил весла на воду, повернулся ко мне и улыбнулся.

Но я увидел не лицо своей безымянной жертвы. А лицо Феба Рейнсфорда Даунта — человека, к убийству которого я столь усердно готовился.

Не будя Беллу, я, по обыкновению, запечатлел легкий прощальный поцелуй на ее разрумянившейся щеке и отправился домой. Небо уже начинало светлеть над просыпающимся городом, и отовсюду неслись звуки, сопровождающие пробуждение Великого Левиафана: звон молочных бидонов; мычанье воловьего гурта, гонимого по пустынной улице; первые крики «Свежая жеруха!» на Фаррингдон-маркет. Церковные часы били шесть, когда я остановился у кофейного лотка при входе на рынок, чтобы погреть руки над жаровней — утро стояло морозное. Хозяин возмущенно уставился на меня, но тотчас стушевался под моим пристальным взглядом и отошел, недовольно ворча.

Дойдя до ворот Темпл-Бар, я подумал, не прогуляться ли мне еще раз до места моего нападения на рыжеволосого незнакомца, дабы убедиться, что все в порядке, но в конечном счете решил позавтракать и переодеться. На углу Темпл-стрит в Уайтфрайарс я поднялся по узкой темной лестнице, что вела с улицы на верхний этаж дома, где я нанимал жилье, и вошел в длинную, обшитую панелями гостиную под самой крышей.

Я жил один, мое уединение нарушала лишь миссис Грейнджер, заходившая время от времени, чтобы выполнить разную мелкую домашнюю работу. На моем письменном столе валялись в беспорядке бумаги, тетради и блокноты; некогда красивый, а ныне выцветший турецкий ковер покрывал почти весь пол; вся обстановка комнаты состояла из нескольких предметов мебели, привезенных из матушкиного дома в Дорсете. Отсюда дверь вела в узкую спальню со слуховым оконцем в потолке, а дальше находилась совсем уже крохотная — размером с чулан — каморка, служившая мне одновременно гардеробной и умывальной.

Лицо, встретившее меня в маленьком треснутом зеркале на полке над умывальником, на мой беспристрастный взгляд, не походило на лицо хладнокровного убийцы. Глаза смотрели на меня благожелательно, со спокойным вниманием. Лицо внушало расположение и доверие; однако я прикончил ближнего почти с такой же легкостью, с какой раздавил бы насекомое. Может, я дьявол в человеческом обличье? Нет. Я всего лишь человек, причем человек в глубине души хороший — но я вынужден исправлять несправедливость, мне причиненную, и все мои поступки, даже убийство, оправдываются велениями неумолимого рока, управляющего моей жизнью. Рок представлялся мне Великим Кузнецом, постоянно кующим цепи, что крепко-накрепко привязывают меня к действиям, которые я должен предпринять. Я твердо верил: судьбой мне предназначено вернуть принадлежащее мне по праву, невзирая на последствия.

Я всмотрелся в зеркало. Худое узкое лицо с большими тяжеловекими глазами; оливковая кожа; нос, пожалуй, чуть скошенный набок, но изящно выточенный; губы, даже в минуту покоя сложенные в едва заметную улыбку; черные волосы без массакарового масла, откинутые со лба и пышно спадающие на уши, но, надо признать, уже редеющие и слегка тронутые сединой на висках. Красивые густые усы. Просто роскошные. В общем и целом, полагаю, окружающие находили меня довольно привлекательным малым.

А это еще что такое? Я подался ближе к грязному зеркалу. На воротнике сорочки, на самом уголке, темнело бурое пятнышко.

Несколько мгновений я стоял неподвижно, охваченный цепенящим страхом. Это безмолвное, но красноречивое свидетельство моего ночного деяния в Каин-Корте застигло меня совершенно врасплох. Самый факт, что оно повсюду сопровождало меня со вчерашнего вечера, я воспринял почти как оскорбление и быстро перебрал в уме все вероятные опасности, которые оно представляло.

Могло ли оно выдать меня? Не заметил ли пятна, тогда еще свежего и недвусмысленного, один из официантов в ресторации Куинна? Не обратила ли на него внимание цветочница, когда я вернулся — и очень зря, как теперь может оказаться — на место преступления? Или Белла — невзирая на лихорадку любовной страсти? Любой из них, прочитав или услышав об убийстве, может вспомнить о кровяном пятне на моей сорочке, и тогда возникнут подозрения. Я пригляделся к обличительному свидетельству своего эксперимента повнимательнее.

Само по себе ничтожное, оно все же значило очень и очень многое. Вот капля крови незнакомого человека, которого я случайно встретил на Треднидл-стрит, когда он шел по своим делам, ведать не ведая об уготованной ему участи. Возвращался ли он домой к жене и детям после рабочего дня в Сити? Или направлялся поужинать в компании друзей? Как его звали и кто оплачет его? Какой он представлял свою кончину? (Уж всяко не в луже крови в темном переулке.) Живы ли еще его родители, чьи сердца разобьет ужасная смерть любимого сына? Как солдат в гуще сражения, вчера в разгаре действий я не задавался подобными вопросами, не имеющими отношения непосредственно к делу; но сейчас, пристально глядя на пятнышко запекшейся крови на моем воротнике, я никак не мог отделаться от них, настойчиво лезущих в голову.

Мои недавно купленные перчатки, я знал, не запачкались. Но не ускользнули ли от моего внимания еще какие-нибудь следы преступления? Я торопливо снял с вешалки пальто, быстро вернулся в гостиную, расстелил его на письменном столе и вытащил лупу из-под вороха бумаг.

При набирающем силу утреннем свете я обследовал каждый дюйм пальто, методично перебирая ткань, время от времени поднося лупу вплотную к ней — точно ювелир, поглощенный изучением некоего драгоценного изделия. Потом снял сперва сюртук и панталоны, а вслед за ними жилет, сорочку и галстук; все они подверглись равно пристальному обследованию. Наконец я внимательнейшим образом осмотрел цилиндр и поставил на стол, теперь озаренный бледными солнечными лучами, свои башмаки. Я тщательно протер один и другой башмак, включая подошву, мокрым носовым платком — медленными круговыми движениями, каждые несколько секунд проверяя, не осталось ли на белом полотне обличительных следов крови.

Удостоверившись в отсутствии других зримых улик, способных указать на мою связь с убитым, я вернулся в умывальную и старательно прополоскал воротник в холодной воде, чтобы удалить кровяное пятно. Через несколько минут, умытый, побритый и переодетый в свежую сорочку, я приготовился встретить новый день.

Было 25 октября 1854 года — день святого Криспина. Далеко в Крыму (хотя мы в Англии еще ничего не знали) героическая кавалерийская бригада лорда Кардигана шла на русские пушки под Балаклавой. У меня день прошел без происшествий. Утро я посвятил предмету, всецело занимавшему меня в последнее время: подготовке к уничтожению своего врага. О нем вы узнаете больше, гораздо больше, по ходу повествования, а сейчас вы должны поверить мне на слово: в силу ряда событий он непременно должен был умереть. Испытание воли, успешно завершившееся накануне вечером в Каин-Корте, показало, к великому моему удовлетворению, что я способен сделать то, что необходимо сделать. Скоро, очень скоро мы с моим врагом встретимся лицом к лицу в последний раз, но пока мне оставалось обдумывать, планировать и ждать.

Во второй половине дня я бегал по делам и воротился в свои комнаты только к вечеру. На моем письменном столе лежал свежий номер «Таймс», оставленный миссис Грейнджер. Я и сейчас отчетливо помню, как лениво листал страницы газеты, покуда мое внимание не привлекла заметка, заставившая сердце забиться чаще. Чувствуя легкую дрожь в руках, я подошел к окну, ибо уже смеркалось, и стал читать:

Вчера вечером около 6 часов… в переулке Каин-Корт у Стрэнда… Мистер Лукас Трендл, первый помощник главного кассира Банка Англии… Стоук-Ньюингтон… злодейски убит… высокопоставленный государственный служащий… церковь на Ильм-лейн… широкая благотворительная деятельность… к ужасу своих многочисленных друзей… представители власти уверены в успехе…

Он направлялся в Эксетер-Холл, на собрание какого-то благотворительного общества, посвященное вопросу обеспечения африканцев Библиями и исправной обувью. Я вспомнил, что у коринфского портика упомянутого здания наблюдалось скопление клерикального вида джентльменов в темном, когда я шел по Стрэнду от Каин-Корта. Из заметки следовало, что мотив преступления остается неясным для полиции, поскольку все ценные вещи остались при убитом. Я с жадным интересом ознакомился с подробностями респектабельной и безупречной жизни своей жертвы, одно лишь обстоятельство раздосадовало меня и удручает по сей день. Он перестал быть просто рыжеволосым мужчиной. У него появилось имя.

Дочитав заметку, я принялся расхаживать взад-вперед по комнате, в скверном настроении, неожиданно раздраженный вновь открывшимся знанием. Мне хотелось, чтобы он навсегда остался сокрытым завесой анонимности, а теперь противно моей воле он обретал в моем воображении индивидуальные черты. Тесные стены мансардной комнаты давили на меня все сильнее, и в конце концов я не выдержал. Сейчас, в таком состоянии, мне требовалось ощутить на языке сырой, грубый вкус Лондона.

В слуховое окошко моей маленькой спальни начинал барабанить мелкий дождь, когда я накинул пальто и сбежал по лестнице в густеющие сумерки.

Вскоре дождь превратился в немилосердный ливень, извергающийся вспененными потоками из водосточных труб и желобов, падающий отвесными полотнищами с крыш, башен и парапетов высоко над многолюдным городом, превращающий проспекты и улицы в смрадные реки грязи и нечистот. Как и следовало ожидать, я нашел своего старого товарища Уиллоби Легриса в таверне «Корабль и черепаха» на Леденхолл-стрит, где он обычно торчал по вечерам.

Мы с Легрисом дружили со школьной скамьи, хотя трудно представить более разных людей, чем мы с ним. Сомневаюсь, прочитал ли он хотя бы одну книгу в жизни; в отличие от меня, он не интересовался ни литературой, ни музыкой, ни живописью. Если же говорить о более серьезных материях, то он находил философию исключительно вредной наукой, а любое упоминание о метафизике приводило его в ярость. Легрис был спортсменом с головы до ног в башмаках двенадцатого размера — здоровенный малый, ростом даже выше меня, с густыми волосами цвета пакли и открытым, по-мужски смелым взглядом; с бычьими плечами и шеей; с роскошными курчавыми усами, придававшими ему сходство с Карактаком. Истинный британец и человек, незаменимый в опасной ситуации, но при этом по-детски простодушный. Надо полагать, мы представляли собой странную пару, но о лучшем друге я не мог и мечтать.

Мы поужинали запеченной курицей по-индийски, которой славилась таверна, запили все джиновым пуншем, а потом Легрис безропотно (как всегда в таких случаях) отправился вместе со мной в театр Виктории, расположенный на другом берегу Темзы, и мы успели на девятичасовое представление.

Коли вы хотите посмотреть, как развлекаются представители низших городских сословий, вам не найти места лучше театра Виктории. Меня это зрелище неизменно завораживало — все равно что приподнять камень и наблюдать за копошением насекомых под ним. Легриса подобные вещи не особо занимали, но он сидел вразвалку в своем кресле да помалкивал, крепко зажав в зубах манильскую сигару, пока я зачарованно глазел по сторонам, подавшись всем корпусом вперед. На грубых сосновых скамьях под нашей ложей теснился простой люд: уличные торговцы, чернорабочие, матросы, кучера, истопники и всякого сорта непотребные девки. Свирепая, потная, вонючая толпа. Лишь пронзительные крики разносчиков съестного, расхаживавших по проходам, перекрывали ор и свист черни. Наконец поднялся занавес, театральный распорядитель призвал разнузданное сборище к порядку, и восхитительное в своей вульгарности представление началось.

Когда мы вышли на Нью-Кат после спектакля, дождь уже еле моросил. После ливня на улицах остались широкие грязные лужи и россыпи мусора, смытого с крыш и принесенного из сточных канав. Повсюду вокруг было дурно пахнущее человеческое отребье: они стояли кучками на углах, сидели на корточках в сырых подворотнях, маячили в дверных проемах, высовывались из окон, толпились в темных переулках. Подобием парада обреченных душ мимо проплывали лица, жутко раскрашенные сатанинским светом фонарей, факелов, костров и жаровен с каштанами, установленных подле уличных лотков и у входов в кабаки.

Когда мы перешли обратно через реку, я предложил завернуть в ресторацию Куинна. Сделав вид, будто разыскиваю утерянную записную книжку, я подошел с вопросом к официанту, обслуживавшему меня накануне вечером. Почти сразу стало ясно, что он меня не помнит, и я с полегчавшим сердцем вернулся к Легрису. Мы принялись жадно поглощать устрицы с шампанским, но потом Легрис заявил, что от устриц у него только аппетит разгулялся. Он хотел мяса и крепких напитков, а в столь поздний час таковые подавались только в таверне Эванса. Посему незадолго до полуночи мы заявились на Кинг-стрит, Ковент-Гарден.

За столами, расставленными параллельными рядами, как в школьной столовой, все еще сидели шумные сборища поздних посетителей. В воздухе плавал сигарный дым (курение трубок здесь предусмотрительно запрещалось) и висел густой запах грога и жареного мяса. К веселому гаму и смеху в зале примешивалось громкое пение шести певцов на сцене: великолепные сильные голоса взмывали звучным крещендо над неумолчным звоном тарелок и столовых приборов. На столах, куда ни глянь, теснились блюда с дымящимися колбасками, шипящими с жару почками под красным перцем, печеным картофелем и блестящими яичницами-глазуньями, похожими на миниатюрные солнца. Мы заказали перченые отбивные котлеты и горькое пиво, но еще прежде, чем заказ принесли, Легрис поддался на уговоры присутствующих спеть комические куплеты.

Когда он, слегка пошатываясь, направился к сцене, я незаметно выскользнул из таверны. Дождь зарядил с новой силой, но сияющий огнями, восхитительно порочный Лондон и нетребовательное общество славного старины Легриса сделали свое дело.

Я снова стал самим собой.

3. Praemonitus, praemunitus

Назавтра мы с Беллой пошли прогуляться в Риджентс-парк. День выдался необычно теплый для лондонского октября, и потому, посмотрев слонов в Зоологическом саду, мы немного посидели на скамейке у декоративного пруда, болтая и смеясь под бледным осенним солнцем. К четырем часам стало свежеть, и мы неспешно направились обратно к воротам, выходящим на Йорк-Террас.

У входа в сады Общества лучников Белла остановилась и повернулась ко мне:

— Китти хочет, чтобы я поехала с ней в Дьепп завтра.

— В Дьепп? Зачем?

— Милый, я же тебе говорила. Там родилась ее мать, и она решила поселиться там, когда отойдет от дел. В прошлом году она приглядела там чудный дом, а теперь он выставлен на продажу. Китти хочет, чтобы я поехала вместе с ней посмотреть его.

— И ты поедешь?

— Ну конечно. — Белла ласково приложила облаченную в перчатку руку к моей щеке. — Ты же не возражаешь, дорогой? Скажи, что не возражаешь, — ведь меня не будет всего день-другой.

Я сказал, что нисколько не возражаю, хотя страшно расстроился при одной мысли, что лишусь утешительного общества милой девушки в столь сложное для меня время. Разумеется, как раз этого мне не следовало говорить — мое притворное безразличие явно задело Беллу, ибо она тотчас отняла ладонь от моей щеки и сурово взглянула на меня.

— В таком случае, — холодно произнесла она, — я вполне могу задержаться в Дьеппе подольше, как того желает Китти. Уверена, там найдется уйма джентльменов, которые будут рады развлечь меня.

Странное дело, но прежде меня никогда не волновало, что ремесло обязывает Беллу, скажем так, к теплому общению с другими мужчинами; я ничего не имел против того, что она оказывает определенные услуги избранному кругу джентльменов, посещающих заведение Китти Дейли. Но такое мое покладистое отношение, я знал, уже начинало немного раздражать ее, и время от времени она пыталась зажечь во мне искру ревности, каковое чувство дамы зачастую трактуют как форму лести. Она и сейчас явно пыталась сделать то же самое, но сегодня, взвинченный недавними событиями, я вдруг действительно возревновал к другим мужчинам, имеющим доступ к этому восхитительному телу. Однако в своем смятении мыслей я неожиданно для себя сказал совсем не то, что следовало, — причем оскорбительно беспечным тоном:

— Ты вольна в своих поступках. Я тебе не указ.

— Ну и прекрасно! — выпалила Белла. — Пожалуй, я и вправду развлекусь в свое удовольствие.

С этими словами она подобрала юбки и сердито зашагала прочь.

Такого я никак не мог допустить, ибо страшно переживал, когда Белла расстраивалась и злилась. Я окликнул девушку.

Она остановилась и повернулась ко мне. Щеки у нее пылали, и я видел, что она глубоко обижена.

Я вовсе не чудовище. Я мог убить незнакомого человека, но совершенно не мог видеть Беллу несчастной, хотя и обращался с ней хуже, чем она заслуживала. А потому я заключил ее в объятья — уже смеркалось, и мы находились одни на аллее, ведущей к выходу из парка, — и нежно поцеловал.

— Ах, Эдди, — проговорила она со слезами на глазах, — я тебе больше не нравлюсь?

— Что за вопрос? — воскликнул я. — Конечно нравишься. Сильнее… сильнее, чем могу выразить.

— Правда?

— Правда, — заверил я.

А потом сказал, что сам себя ненавижу за то, что обидел ее, и на самом деле, конечно же, буду скучать и считать часы до ее возвращения. Я говорил чистую правду, но в ответ раздался укоризненный смешок.

— Ну полно, полно, — промолвила Белла с напускной строгостью. — Не вдаряйтесь в поэзию, сэр. Будет вполне достаточно вспоминать меня по несколько раз на дню.

Мы еще раз поцеловались, но, когда Белла отстранилась от меня, вид у нее снова был серьезный.

— В чем дело, Белла? — спросил я. — Тебя что-то беспокоит?

— Да в общем нет, — после минутного колебания ответила она.

— Ты не…

— Нет-нет, вовсе нет! — Она пошарила в кармане. — Я получила вот это. Вчера утром, после твоего ухода. — Она вручила мне сложенный листок бумаги. — Ну ладно, мне пора. Китти ждет. Надеюсь, ты зайдешь, когда мы вернемся.

Я смотрел Белле вслед, пока она не скрылась за поворотом, и только потом развернул листок.

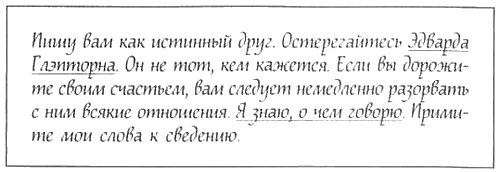

Это оказалась короткая записка, написанная аккуратным мелким почерком.

Записка была подписана «Veritas» и адресована просто «мисс Галлини» — без указания адреса, каковое обстоятельство наводило на мысль, что она была доставлена нарочным.

Ну и дела! Признаться, я на миг опешил. Я перечитал записку и, поскольку уже почти стемнело, решил вернуться прямиком на Темпл-стрит и хорошенько над всем поразмыслить.

Безусловно, нервы у меня пошаливали: когда я проходил мимо Диорамы на Парк-сквер, мне почудилось, будто кто-то легко похлопал меня по плечу. Но я никого не увидел, когда обернулся. На улице не было ни души, если не считать единственной кареты, медленно катившей к парку в густеющих сумерках. Нет, так не годится. Решительно стиснув трость, я зашагал дальше.

Воротившись домой, я зажег лампу и разложил записку на столе.

Почерк казался смутно знакомым, вызывал в уме бледную тень какого-то воспоминания, но мне при всем старании не удавалось извлечь из глубин подсознания связанные с ним ассоциации.

Я внимательно рассмотрел листок бумаги под лупой, поднес ближе к свету, даже понюхал. Потом я изучил каждую букву, поразмышлял над выбором и порядком слов, задался вопросом, почему имя Эдвард Глэпторн подчеркнуто. Я тщательно исследовал завитушки подписи и попытался сообразить, чем объясняется выбор псевдонима Veritas. Сейчас, когда пишу эти строки, я удивляюсь тогдашней своей тупости, своей неспособности тотчас разрешить загадку. Несомненно, деяние, недавно совершенное мной в Каин-Корте, привело в смятение мои мысли и притупило от природы острый, проницательный ум. В те мрачные осенние недели, потрясенный ужаснейшим из предательств, мучимый неуклонно возрастающим страхом за свою жизнь, я уже находился во власти безумия и не видел того, что было у меня прямо перед глазами и о чем в свое время я вам поведаю. Как следствие, я провел час с лишним, отчаянно пытаясь — и с каждой минутой все яснее сознавая безнадежность своих стараний — заставить записку выдать свой секрет, но потерпел поражение. Во всех отношениях, кроме одного: я знал без тени сомнения, что записка, хотя и адресованная Белле, предназначалась мне. Как выяснится впоследствии, я не ошибался.

Кто? Кому все известно? Хотя я никогда прежде не убивал, я привык жить на темной стороне мира. Моя работа, как я позже расскажу вам, приучила меня к насилию и опасности, и я во всех тонкостях постиг шпионское ремесло. Поэтому я принял все меры предосторожности, применил все свои навыки, дабы удостовериться, что мы с моей жертвой зашли в Каин-Корт никем не замеченные. Однако теперь представлялось очевидным, что я допустил невнимательность. Кто-то следовал за нами. Кто-то видел нас.

Я нервно расхаживал по комнате, стуча себя по лбу костяшками пальцев, пытаясь вспомнить каждую секунду тех роковых минут.

Я помнил, что оглянулся на вход в переулок сразу после того, как нанес смертельный удар, а потом еще раз, когда бросил нож сквозь канализационную решетку. Но я не находил в памяти ни единого признака, указывавшего на присутствие свидетеля. Если не считать… Да, еле слышный звук, хотя ни намека на движение. Я тогда подумал — крыса. Но может, кто-то наблюдал за мной и моей жертвой, притаившись в густой тени у стены?

Эта мысль моментально завладела умом и породила следующий вопрос. Каким образом предполагаемый очевидец установил мою личность? Напрашивался ответ, что он уже знал меня. Вероятно, он не первый день вел слежку за мной и позавчера вечером ходил за мной по пятам, а потом проследил до Блайт-Лодж. Но почему он, располагая такими сведениями, до сих пор не выдал меня властям? Почему прислал Белле странную записку?

Я видел лишь одно объяснение: шантаж. Придя к такому выводу, я испытал своего рода облегчение. Я знал, как действовать в подобных ситуациях. Мне нужно лишь быстро взять преимущество над своим преследователем. Тут-то он и попадется. Но я слабо представлял, как получить необходимое преимущество, и до сих пор не понимал, почему шантажист дал о себе знать сначала Белле. Возможно, он просто хочет немного помучить меня, прежде чем нанести решающий удар.

Он — а это наверняка мужчина, причем образованный — весьма умен. Это я готов признать. Записка составлена с тонким расчетом. Для Беллы, ничего не знающей о происшествии в Каин-Корте, в ней содержатся темные намеки, способные встревожить любую женщину, даже даму полусвета: «Он не тот, кем кажется…» Все неясное и неопределенное сразу вызывает подозрение у женщин, и их воображение вскоре начинает превращать намеки и предположения в несомненные факты. Что измыслит фантазия Беллы, взбудораженная этими туманными, но зловещими намеками? Ничего говорящего в мою пользу, разумеется, и много такого, что лишит девушку покоя. Но я видел в записке нечто другое: угрозу сообщить Белле о моем деянии, если я не пойду на соглашение. Очень умно: послание призвано ввергнуть в смятение нас обоих и, посеяв сомнение и тревогу в душе невинной Беллы, причинить мне двойную муку.

Я вернулся к столу и снова взял записку. На сей раз я поднес листок к самой лампе и тщательно обследовал под лупой дюйм за дюймом, лихорадочно ища хоть какое-нибудь указание на личность отправителя, способное вывести меня на его след. Я уже был готов раздраженно сдаться, когда вдруг заметил ряд крохотных проколов на бумаге, сразу под подписью.

При ближайшем рассмотрении я увидел, что проколы расположены обособленными группами. Мне не потребовалось много времени, чтобы распознать здесь простейший шифр: каждая группа проколов означала цифру, а она в свою очередь означала букву. Я без труда расшифровал послание: иез/vii/vi. Достав с полки Библию, я быстро нашел указанный стих из Иезекииля: «Конец пришел, пришел конец, подстерегает тебя; вот дошла, дошла напасть».

Итак, на моем пути возникла серьезная помеха, которой я не мог предвидеть, но на устранение которой мне теперь придется потратить часть сил. Насколько я понимал, отправитель записки хотел, чтобы я обратил особое внимание на слово «подстерегает». В настоящее время я не мог сделать ничего, чтобы рассеять страхи, возбужденные запиской в душе Беллы. Но я не сомневался, что вскоре получу следующее послание, и надеялся, что оно даст мне возможность перейти в наступление на шантажиста.

С полчаса я сидел у камина, попыхивая сигарой, а потом лег спать в состоянии подавленного беспокойства. Перед моим умственным взором проплывали разные образы: предсмертная улыбка Лукаса Трендла; слоны в Зоологическом саду; Белла, смеющаяся в лучах осеннего солнца; карета, катящая по пустынной улице.

Когда я наконец заснул, мне привиделся сон, по сей день преследующий меня.

Я иду по невообразимо огромному подземному залу, эхо моих шагов теряется в бескрайнем мраке, что сгущается по обеим сторонам от прохода или нефа, ограниченного рядами исполинских каменных колонн. Свеча в моей руке горит ровным пламенем, освещая открытое пространство между колоннами, границы которого неразличимы во тьме.

Я сворачиваю туда и долго иду, почти физически ощущая гнетущую пустоту, окружающую меня со всех сторон. Потом я останавливаюсь, и гулкое эхо моих шагов замирает вдали зловещим диминуэндо. За пределами круга света от свечи простирается без конца и края кромешная тьма. Внезапно я понимаю, что я здесь не один, и в душу медленно вползает удушливый страх. Я явственно чувствую чье-то пугающее незримое присутствие. Вокруг царит мертвая тишина; я не слышал никаких шагов, помимо собственных, но все же знаю, что опасность совсем рядом. Потом, к своему неописуемому ужасу, я чувствую легкое прикосновение к плечу, теплое дыхание на щеке и слышу слабый шипящий звук. Кто-то стоящий у меня за спиной задувает свечное пламя. Я роняю погасшую свечу и падаю, исполненный отчаяния и отвращения.

Три или четыре раза я просыпался от этого кошмара — с бешено стучащим сердцем, обливаясь холодным потом, терзая пальцами сбитые простыни. Наконец, едва начало светать, я встал с постели, с пересохшими губами и дикой головной болью. Я увидел его сразу, как только вышел в гостиную: прямоугольник белой бумаги, подсунутый под дверь, пока я спал.

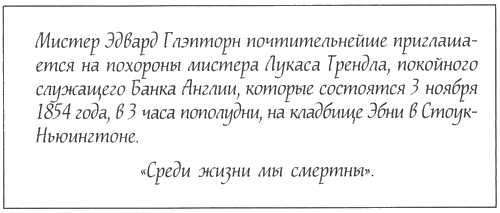

Это оказалась карточка с траурной рамкой, написанная тем же почерком, что и послание, полученное Беллой. Она подтвердила все мои опасения.

Цитата из погребальной молитвы поначалу показалась просто уместной, но по дальнейшем размышлении она вызвала у меня воспоминания о другом времени и месте — в памяти всплыло лицо, уже подернутое мраком забвения, обитель скорби, дождь и торжественно-печальная музыка. Это озадачило и встревожило меня, хотя я не понимал почему. Потом я решил, что придаю значение вещам ничего не значащим, и отложил открытку в сторону.

Семь дней. У меня оставалось время, чтобы подготовиться. Дальнейших посланий я не ожидал: несомненно, следующий свой ход шантажист сделает в день похорон — вероятно, представ передо мной собственной персоной. А если он не пожелает предстать собственной персоной, то для достижения своей цели всяко будет вынужден хоть немного раскрыться в очередном послании — тогда, возможно, я и получу необходимое преимущество над ним. Пока же я положил выбросить из головы всю эту историю. У меня имелись другие неотложные дела. Ибо близился час расплаты с моим врагом, Фебом Даунтом.

Назад: Предисловие редактора

Дальше: 4. Ab incunabulis[22]