Книга: Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе

Назад: Глава 8 Пол и синтаксис

Дальше: Эпилог Простите нам наше невежество

Глава 9

Русские синий и голубой

Приезжающие в Японию люди с острым зрением могут заметить некоторую необычность в цвете светофоров. Не то чтобы там были какие-то странности с основной схемой: все как везде, красный свет в Японии означает «стойте», зеленый – «двигайтесь», а между ними загорается желтый. Но если хорошо присмотреться, то видно, что зеленый свет другого оттенка, нежели во многих странах, и в нем явственно заметна синева. Причина этого не в восточных предрассудках о защитной силе бирюзы и не в утечке синего красителя на японской фабрике пластмасс, а в причудливом повороте лингвистически-политической истории. Раньше японцы использовали для цветов холодной гаммы слово «ао», которое объединяло синий и зеленый. В современном языке, однако, «ао» ограничено в основном синими оттенками, а зеленый обычно обозначается словом «мидори» (хотя и в наши дни «ао» еще может относиться к зелени в смысле свежести или незрелости – зеленые яблоки, например, называются «ао ринго»). Когда в 1930-е импортировали из США и установили в Японии первые светофоры, они были такие же зеленые, как везде. Тем не менее в обычном стиле речи свет, разрешавший движение, называли «ао сингу», возможно, из-за того, что тремя главными цветами на палитрах японских художников традиционно были ака (красный), кииро (желтый) и ао. Ярлык «ао» для зеленого света сначала не казался таким жобычным из-за остававшихся ассоциаций слова «ао» с зеленью. Но со временем расхождение между зеленым светом и главным значением слова «ао» стало ощущаться как диссонанс. Более безразличный ко всему народ мог бы безвольно сменить официальное название света, разрешающего движение, на «мидори». Но не таковы японцы. Вместо того чтобы поменять название в соответствии с реальностью, японское правительство издало в 1973 году указ, что реальность должна измениться в соответствии с названием: отныне разрешающий сигнал должен был стать цвета, более соответствующего доминирующему значению слова «ао». Увы, сменить цвет на настоящий синий было невозможно, потому что Япония – участник международного соглашения, по которому дорожные знаки должны быть более-менее одинаковыми по всему земному шару. Так что решено было добавить в свет «ао» синий оттенок, чтобы он все еще мог называться официально зеленым (см. таб. 7 на цветной вклейке).

Изменение зеленого цвета светофора на более синий в Японии – очень необычный пример того, как причуда языка может изменить реальность и таким образом подействовать на мир, который люди увидят наяву. Но, конечно, это не то влияние языка, которым мы были озабочены в предыдущих главах. Нас интересует, могут ли носители разных языков воспринимать одну и ту же реальность по-разному просто из-за разных родных языков. Разве понятия цвета в нашем языке – не призма, сквозь которую мы воспринимаем цвета в нашем мире?

Возвращаясь к предмету цвета, в заключительной главе мы постараемся вернуть старый долг, переворачивая вопрос XIX века об отношении между языком и восприятием. Вспомните, Гладстон, Гейгер и Магнус считали, что различия в цветовом словаре происходят из уже существующих различий в восприятии цвета. Но может ли быть, что причина и следствие здесь поменялись местами? Возможно ли, чтобы лингвистические различия стали причиной разницы в восприятии? Могут ли разные бытовые названия цветов влиять на нашу чувствительность к некоторым цветам? Могут ли наши ощущения от картин Шагала или витражей Шартрского собора зависеть от того, есть ли в нашем языке слово «синий»?

* * *

Мало какие переживания взрослых могут соперничать с приступом подросткового философствования поздней ночью. Одним из чрезвычайно глубоких прозрений, которые любят появляться во время этих сеансов пубертатной метафизики, бывает потрясающее осознание того, что никто не знает, как другие люди видят цвета на самом деле. Мы с вами можем согласиться, что одно яблоко зеленое, а другое – красное, но при этом когда вы говорите «красное», вы на самом деле можете ощущать то, что я называю «зеленым», – и наоборот. Мы никогда этого не узнаем, даже если будем обмениваться впечатлениями до второго пришествия, потому что если мое ощущение красного и зеленого строго противоположно вашему, то пока мы общаемся словесно, все наши описания цветов будут совпадать. Мы согласимся, что спелые помидоры – красные, а незрелые – зеленые, и мы даже сойдемся в том, что красный – теплый цвет, а зеленый – более холодный, потому что в моем мире пламя окрашено в зеленый – который я называю «красным», – и именно этот цвет я буду ассоциировать с теплом.

Конечно, подразумевается, что мы здесь имеем дело с серьезной наукой, а не с подростковыми ночными бдениями. Дело лишь в том, что современная наука как будто не продвинулась существенно дальше подростковой метафизики в интересе к внутреннему ощущению цвета. Сегодня многое известно о сетчатке глаза и трех типах колбочек, каждый со своим пиком чувствительности в разных частях спектра. Однако, как объясняется в приложении, само ощущение цвета формируется не в сетчатке, а в мозгу, который не просто суммирует сигналы от трех типов колбочек. На деле между колбочками и нашим реальным ощущением цвета проносится вихрь чрезвычайно тонких и сложных вычислений: нормализация, компенсация, стабилизация, стандартизация и даже просто видение желаемого (мозг может заставить нас увидеть несуществующий цвет, если у него есть основания считать, основываясь на прошлом чувственном опыте, что этот цвет там должен быть). Мозг все это вычисляет и интерпретирует, чтобы дать нам относительно стабильную картину мира – радикально не меняющуюся при разных условиях освещения. Если бы мозг не нормализовал наше видение таким образом, мы воспринимали бы мир в виде серии картинок, снятых дешевым фотоаппаратом, где цвета объектов постоянно меняются, как только освещение становится неоптимальным.

Однако, если не считать того, что интерпретация сигналов от сетчатки невероятно сложна и тонка, ученые довольно мало знают на самом деле о формировании ощущения цвета в мозгу, не говоря уж о возможных его отличиях у разных людей. И если мы не способны определять цветовую чувствительность непосредственно, то как можно надеяться выяснить, влияют ли разные языки на восприятие цвета их носителями?

В последние десятилетия исследователи пытались преодолеть это препятствие, придумывая хитрые способы, чтобы заставить людей описывать словами свои ощущения. В 1984 году Пол Кей (прославившийся вместе с Берлином) и Уиллет Кемптон пытались проверить, может ли у носителей языка вроде английского, который считает зеленый и синий двумя разными цветами, сместиться восприятие оттенков на границе зеленого и синего. Авторы эксперимента использовали некоторое количество окрашенных фишек разных оттенков зеленого и синего, в основном очень близких к границе между цветами, так что зеленые были синеватыми, а синие – зеленоватыми. Это значило, что объективно две зеленые фишки могли сильнее отличаться друг от друга, чем цвет какой-то из них – от синей. Участникам эксперимента предложили выполнить серию задач на «третий лишний». Им одновременно показывали три фишки и просили выбрать, какая сильнее отличается по цвету от двух остальных. Когда тестировали группу американцев, их ответы чаще преувеличивали дистанцию между фишками, разделенными синезеленой границей, и недооценивали расстояние между фишками по одну сторону границы. Например, когда две фишки были зелеными, а третья зеленовато-синей, участники чаще выбирали синий как более отличающийся, даже если в единицах объективного расстояния один из зеленых был на самом деле ближе к синему, чем к другому зеленому. Такой же эксперимент был поставлен в Мексике с носителями индейского языка под названием тараумара, который считает зеленый и синий оттенками одного цвета. Носители тараумара не преувеличивали расстояние между фишками по разные стороны от границы зеленого и синего. Кей и Кемптон сделали вывод, что разница между ответами носителей английского и тараумара демонстрирует влияние языка на восприятие цвета.

Проблема таких экспериментов, однако, в том, что они зависят от субъективных суждений об условиях задачи, которая кажется неопределенной или имеющей более одного решения. Как признавали сами Кей и Кемптон, носители английского могут рассуждать примерно так: «Трудно здесь понять, что сильнее отличается, поскольку все три очень похожего оттенка. Нет ли каких других подсказок, которые я могу использовать? Ага! А и Б оба называются „зелеными״, а В назван ״синим“. Это решает дело. Выберу В как самое отличающееся». Так что, возможно, носители английского просто действовали по принципу «есть сомнения – решай по названию». А если так оно и было, то единственное, что доказывает этот эксперимент, – что носители английского, когда им нужно решить непонятную задачу, для которой не находится явный ответ, полагаются на родной язык как на запасную стратегию. Носители тараумара не могут пользоваться этой стратегией, поскольку у них нет отдельных названий для зеленого и синего. Но это не доказывает, что носители английского на самом деле воспринимают цвета сколь-нибудь иначе, нежели носители тараумара.

Пытаясь решить эту проблему в лоб, Кей и Кемптон повторили тот же эксперимент с другой группой носителей английского, и на этот раз участникам в открытую сказали, что когда они решают, какие фишки дальше друг от друга по цвету, то не должны полагаться на названия цветов. Но даже после этого предупреждения ответы все равно преувеличивали разницу между фишками по разные стороны синезеленой границы. И даже когда участников просили объяснить их выбор, они настаивали, что эти фишки действительно кажутся отличающимися сильнее. Кей и Кемптон заключили, что если названия влияют на выбор испытуемых, то этот эффект нельзя так просто проконтролировать или отключить по желанию, а значит, язык вмешивается в процесс зрительной обработки на глубоком подсознательном уровне. Как мы скоро увидим, их подозрение превратится за следующие десятилетия в нечто более определенное. Но поскольку в 1984 году единственное доступное доказательство основывалось на субъективных суждениях о двусмысленных задачах, неудивительно, что этот эксперимент оказался недостаточно убедительным.

Многие годы казалось, что все попытки более объективно определить, влияет ли язык на восприятие цвета, всегда заводят в один и тот же тупик, поскольку нет способа объективно измерить, насколько близкими кажутся разные оттенки разным людям. С одной стороны, невозможно отсканировать цветовое ощущение прямо из мозга. С другой, если спрашивать людей, что они видят, чтобы выявить тонкие различия в восприятии, то неизбежно придется включать в задачу выбор между очень близкими вариантами. Такие задачи могут показаться двусмысленными и не иметь однозначного решения, так что если бы даже удалось продемонстрировать влияние родного языка на выбор ответов, все равно осталось бы неясным, действительно ли язык влияет на зрительное восприятие, или он просто подсказывает ответ на некорректный вопрос.

Только недавно исследователи сумели выбраться из этого тупика. Метод, который они придумали, все равно очень непрямой, на самом деле просто-таки кружной. Но впервые он позволил исследователям объективно измерить что-то, относящееся к восприятию, – среднее время, которое нужно людям, чтобы распознать разницу между определенными цветами. Идея в основе нового метода проста: вместо того чтобы задавать неясные вопросы типа «Какие два цвета кажутся вам более похожими?», исследователи поставили участникам ясную и простую задачу, у которой только одно правильное решение. Однако на самом деле проверяли не то, выберут ли участники правильное решение (в основном отвечали правильно), а их скорость реакции, по которой можно судить о мозговых процессах.

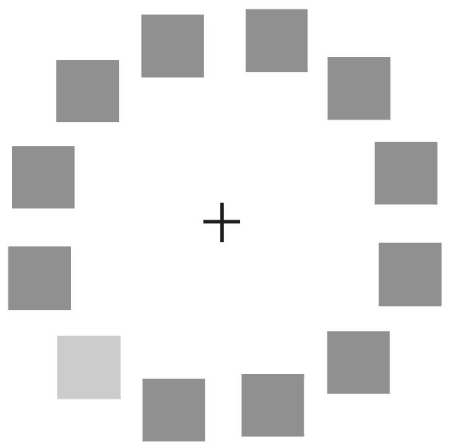

Один такой эксперимент, результаты которого были опубликованы в 2008 году, проводила группа из Стэнфорда, Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета – участвовали Джонатан Вайноуэр, Натан Уитхофт, Майкл Франк, Лиза Ву, Алекс Уэйд и Лера Бородицки. В третьей главе мы видели, что в русском языке есть два разных названия цвета для участка спектра, который английский объединяет под названием blue: «синий» и «голубой». Целью эксперимента было проверить, влияют ли два разных обозначения «синий» и «голубой» на восприятие русскими синих оттенков. Участники сидели перед мониторами, им показывали сочетания трех синих квадратов: один квадрат сверху и два снизу, как показано выше и на таб. 8 на цветной вклейке.

Один из двух нижних квадратов всегда был точно такого же цвета, что и верхний большой, а второй – другого оттенка. Нужно было указать, который из двух нижних квадратов того же цвета, что и верхний. Участники ничего не говорили вслух, им просто надо было нажать одну из двух кнопок, левую или правую, сразу, как только картинка появится на экране. (Так, на приведенной картинке правильным ответом будет нажать правую кнопку.) Это была довольно простая задача с довольно очевидным решением, и, конечно, участники почти всегда давали правильные ответы. Но на самом деле в эксперименте измерялось время, которое понадобится им, чтобы нажать правильную кнопку.

Для каждого набора картинок цвета выбирались из двадцати оттенков синего. Как можно было ожидать, время реакции участников зависело в первую очередь от того, насколько отличался оттенок неправильного квадрата от двух других. Если верхний квадрат был темно-синий, например оттенка 18, а лишний был светло-голубым, например оттенка 3, то участники нажимали правильную кнопку очень быстро. Но чем ближе был оттенок неправильного квадрата к двум другим, тем дольше приходилось ждать реакции. Пока ничего удивительного. Как и следовало ожидать, когда мы смотрим на два сильно отличающихся оттенка, то быстрее отмечаем разницу, а если цвета похожи, то мозгу придется проделать больше работы и потребуется больше времени, чтобы решить, какие цвета неодинаковы.

Самые интересные результаты обнаружили, когда выяснилось, что время реакции носителей русского зависело не только от объективного расстояния между оттенками, но также от пограничной линии между синим и голубым! Предположим, что верхний квадрат синий, но прямо на границе с голубым. Если неправильный квадрат был в двух оттенках в светлую сторону (и, значит, через границу с голубым), то среднее время, за которое носители русского нажимали кнопку, было значительно меньше, чем если неправильный квадрат был удален на те же два объективных промежутка – два оттенка, – но в темную сторону, то есть был другим оттенком синего. Когда точно так же тестировали носителей английского, в их времени реакции не было замечено такого искажения. Граница между «светло-синим» и «темно-синим» ничего не меняла; и единственным значимым фактором для их времени реакции было объективное расстояние между оттенками.

Хотя этот эксперимент не измеряет напрямую фактическое ощущение цвета, он может объективно измерить другой важный аспект: время реакции, которое тесно связано со зрительным восприятием. Самое важное, что от человека тут не ожидается решения не вполне ясной задачи, ведь участников ни разу не просили измерить расстояние между цветами или сказать, какие оттенки кажутся им более похожими. Вместо этого им была задана простая зрительная задача, которая имела только одно правильное решение. Участники не догадывались, что этот эксперимент измерял время их реакции, и не могли это контролировать. Они просто нажимали кнопку так быстро, как могли, как только картинка появлялась на экране. Но средняя скорость, с которой это делали носители русского языка, повышалась, если цвета назывались по-разному. Эти результаты, таким образом, доказывают, что между носителями русского и английского языков есть некоторая объективная разница в том, как их система обработки зрительной информации реагирует на оттенки синего.

И пусть мы больше ничего не можем утверждать с полной уверенностью, одного этого факта достаточно, чтобы шагнуть еще дальше и сделать следующий вывод: поскольку люди в среднем реагируют на задачи с распознаванием цветов тем быстрее, чем дальше друг от друга им кажутся оттенки, и поскольку носители русского быстрее реагируют на оттенки по разные стороны границы «синий/голубой», чем предполагает объективная дистанция между ними, то правомерно заключить, что в их представлении соседние оттенки у границы действительно отличаются сильнее, чем в реальности.

Конечно, если даже различия между поведением носителей русского и английского языков были показаны объективно, всегда опасно автоматически перескакивать от корреляции к причинно-следственной связи. Как можно быть уверенным, что именно русский язык – а не что-то еще в происхождении и воспитании его носителей – влияет на их реакцию на цвета возле границы? Может, реальная причина их ускоренной реакции лежит в привычке русских проводить бесконечные часы, внимательно глядя в бескрайнее русское небо? Или в результате многолетнего изучения синих этикеток спиртных напитков?

Чтобы проверить, действительно ли языковые границы имеют прямую вовлеченность в обработку цветовых сигналов, исследователи добавили еще один элемент в эксперимент. Они применили стандартную процедуру, называемую «интерференционной задачей», чтобы затруднить языковому механизму выполнение своих функций. Участников просили запоминать случайные последовательности чисел, а потом постоянно повторять их вслух, пока они смотрят на экран и нажимают кнопки. Идея состояла в том, что если участники выполняют параллельное задание, связанное с языком (произнесение вслух беспорядочных чисел), то языковые области в их мозгу будут «заняты другим» и их станет не так легко привлекать к зрительной обработке цвета.

Когда эксперимент повторили в таких условиях словесной интерференции, носители русского перестали быстрее реагировать на оттенки через границу «синий/голубой» и их время реакции стало зависеть только от объективного расстояния между оттенками. Результаты интерференционной задачи явно указали на язык как источник исходных отличий во времени реакции. Первоначальная гипотеза Кея и Кемптона, согласно которой лингвистическое вмешательство в обработку цвета происходит на глубоком и бессознательном уровне, таким образом, получила надежное доказательство двадцать лет спустя. В конце концов, в эксперименте с русскими синим и голубым задача состояла в чисто зрительномоторном упражнении, а язык на эту вечеринку никогда открыто не приглашали. И все-таки где-то в цепочку реакций между фотонами, попадающими на сетчатку глаза, и движением мышц пальцев проникли категории родного языка, и они ускорили распознавание цветовых отличий, когда оттенки имеют разные названия. Результаты эксперимента с русскими синим и голубым, таким образом, делают более достоверными субъективные отчеты участников эксперимента Кея и Кемптона, что оттенки с разными названиями отличаются для них сильнее.

* * *

Еще более интересный эксперимент, проверяющий, как язык влияет на обработку зрительных цветовых сигналов, был разработан четырьмя исследователями из Беркли и Чикаго – Обри Гилбертом, Терри Режье, Полом Кеем (тем же самым) и Ричардом Иври. Самым странным в постановке этого эксперимента, опубликованного в 2006 году, было неожиданное количество языков, которые там сравнивали. Если эксперимент на русские синий и голубой включал носителей двух языков и сравнивал их реакции на область спектра, для которой в этих языках разные цветовые обозначения, эксперимент в Беркли и Чикаго отличался тем, что сравнивал… только английский.

На первый взгляд, может показаться, что у эксперимента, в котором участвуют носители только одного языка, довольно односторонний подход к проверке того, меняет ли родной язык цветовое восприятие своих носителей. Меняет – по сравнению с чем? Но, как выяснилось, этот своеобразный эксперимент был именно на сравнение, потому что сравнивалось не что иное, как правое и левое полушария мозга.

Их идея была проста, но, подобно многим умным мыслям, она кажется простой, только когда до нее уже додумались другие. Экспериментаторы опирались на два довольно давно известных факта о мозге. Первый факт касается того, где в мозгу «расположен язык»: еще полтора столетия назад ученые выяснили, что лингвистические области в мозгу не распределены между полушариями поровну. В 1861 году французский хирург Пьер Поль Брока представил Парижскому антропологическому обществу мозг умершего в его больнице за день до этого человека, страдавшего прогрессировавшим заболеванием мозга. Несколькими годами ранее этот человек утратил способность говорить, но во многом другом он сохранил рассудок. Вскрытие, проведенное Брока, показало, что одна конкретная область мозга этого человека была полностью разрушена: мозговая ткань на границе лобной и теменной долей левого полушария деградировала, оставив лишь большую полость с водянистой жидкостью.

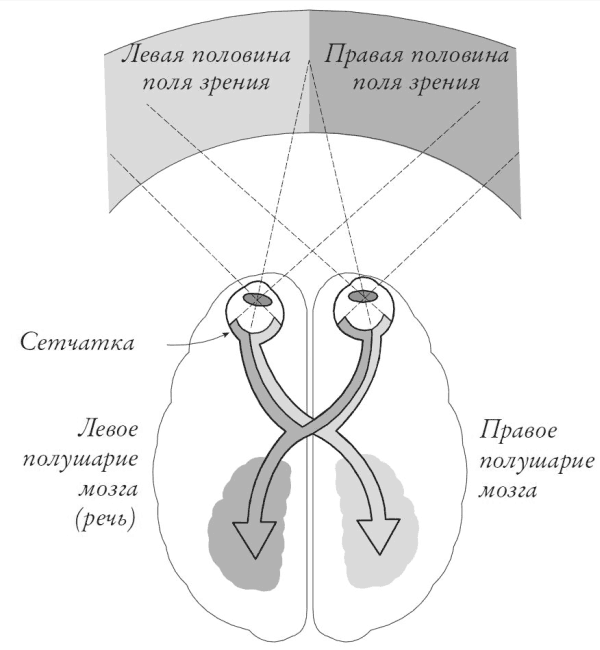

Обработка в мозгу информации, поступившей с левой и правой половин поля зрения (Лаборатория когнитивистики, Риверсайд, Великобритания (адаптировано Мартином Любиковским))

Брока сделал вывод, что именно эта область левого полушария должна быть ответственной за членораздельную речь. В последующие годы он и его коллеги проводили еще много вскрытий трупов людей, потерявших при жизни способность говорить, и оказывалось, что в их мозгу была повреждена та же самая область. Это доказало, не оставив сомнений, что именно эта часть левого полушария, которую позже назвали «зоной Брока», и была основным местом «локализации языка» в мозгу.

Вторым хорошо известным фактом, на который опирался эксперимент, было то, что каждое полушарие мозга отвечает за обработку зрительных сигналов с противоположной половины поля зрения. Как показано выше на рисунке, зрительные нервы, идущие от глаз, частично перекрещиваются, в результате сигналы, относящиеся к левой половине поля зрения обоих глаз, поступают на обработку в правое полушарие, а сигналы от правой половины поля зрения – в левое.

Если мы объединим эти факты – местоположение языка в левом полушарии и перекрест в обработке зрительной информации, – то отсюда следует, что зрительные сигналы с нашей правой стороны обрабатываются в той же половине мозга, что и язык, а то, что мы видим слева, обрабатывается в полушарии, слабо связанном с языком. Исследователи использовали эту асимметрию, чтобы проверить гипотезу, которая, на первый (и даже на второй) взгляд, кажется совершенно невероятной: может ли лингвистическое вмешательство сильнее влиять на обработку зрительной цветовой информации в левом полушарии, чем в правом? Может ли так быть, что люди по-разному воспринимают цвета, в зависимости от того, с какой стороны их видят? Могут ли носители английского, в частности, быть более чувствительны к оттенкам возле зелено-голубой границы, если видят их с правой, а не с левой стороны?

Чтобы проверить это фантастическое предположение, исследователи придумали простую задачу на исключение лишнего. Участники должны были смотреть на экран компьютера и концентрироваться на крестике точно в центре: это гарантировало, что левая сторона экрана будет в их левом поле зрения, а правая – в правом. Затем участникам показали круг, составленный из маленьких квадратиков, как на рисунке на стр. 287 (и на цветной таб. 9 на цветной вклейке). Все квадратики были одинакового цвета, кроме одного. Участников просили нажать одну из двух кнопок, в зависимости от того, был ли отличающийся квадратик в левой или правой половине круга. На картинке такой квадратик находится примерно на «восьми часах», так что правильным ответом было бы нажать левую кнопку. Участникам дали серию таких задач, и в каждой один квадратик менял цвет и положение. Иногда он был голубой, а остальные зеленые, иногда он был зеленый, но другого оттенка, чем остальные зеленые квадраты. Иногда он был зеленый, а остальные синие, и так далее. Поскольку задача простая, участники в основном нажимали правильную кнопку. Но на самом деле измерялось время, которое им нужно, чтобы среагировать. Как ожидалось, скорость опознания «неправильного» квадратика принципиально зависела от объективного расстояния его оттенка от остальных. Независимо от того, справа или слева он появлялся, участники всегда реагировали тем быстрее, чем дальше от остальных был оттенок отличающегося квадратика.

Но поразительным результатом стала значительная разница между скоростью реакции в правом и левом полях зрения. Когда отличающийся квадратик появлялся на правой стороне экрана, в половине поля зрения, которая обрабатывается в том же полушарии, что и язык, граница между зеленым и синим создавала реальное различие: среднее время реакции оказалось заметно короче, если квадратик был ближе к синему тону, чем остальные. Но когда отличающийся квадратик располагался на левой стороне экрана, эффект границы зеленого с голубым был гораздо слабее. Другими словами, на скорость ответа гораздо меньше влияло, был ли отличающийся квадратик за сине-зеленой границей от остальных, или же он был другого оттенка того же цвета.

Итак, левая половина мозга носителей английского так же реагирует на границу голубого и зеленого, как носители русского – на границу синего с голубым, в то время как правое полушарие показывает лишь слабые следы искажающего эффекта. Результаты этого эксперимента (как и серии последующих адаптаций, которые подтвердили его основные выводы) почти не оставили сомнений, что цветовые понятия нашего родного языка прямо вмешиваются в обработку цвета. Эксперимент с двумя полушариями дает самое убедительное доказательство влияния языка на зрительное восприятие цвета, если уж мы не можем заглянуть непосредственно в мозг.

Заглянуть в мозг? Группа исследователей из Гонконгского университета не видела причин не делать этого. В 2008 году они опубликовали результаты сходного эксперимента, но с небольшим изменением. Как и раньше, задача распознания заключалась в том, чтобы смотреть на экран компьютера и нажимать одну из двух кнопок. Разница была в том, что доблестных участников просили выполнять эту задачу, лежа в трубе МРТ-сканера. МРТ (магнитно-резонансная томография) – это технология, которая позволяет измерять скорость кровяного потока в разных участках мозга в режиме реального времени. Так как усиление кровотока соответствует усилению активности нейронов, то МРТ-сканер измеряет (хотя и не напрямую) уровень активности нейронов в любой точке мозга.

В этом эксперименте родным языком участников был мандаринский диалект китайского языка. Использовались шесть разных цветов: три из них (красный, зеленый и синий) имеют в мандаринском китайском обычные и простые названия, в то время как три других – нет (см. таб. 10 на цветной вклейке). Задача была очень простой: участники на долю секунды видели на экране два квадрата и просто нажатием кнопки отвечали, были ли эти квадраты одного цвета или нет.

Задача ни в каком виде не включала язык. Это снова было чисто зрительно-моторное упражнение. Но исследователи хотели посмотреть, активируются ли все-таки речевые области мозга. Они предположили, что языковые структуры скорее будут участвовать в зрительной задаче при показе цветов с простыми и привычными названиями, чем тогда, когда они не имеют очевидных обозначений. И действительно, две особые небольшие зоны в коре левого полушария активировались, если цвета были из легкой для именования группы, но оставались неактивными, если цвета были из группы, сложной для именования.

Чтобы более точно определить функцию этих двух областей в левом полушарии, исследователи задали участникам вторую задачу, на сей раз явно связанную с языком. Участникам показывали на экране цвета и просили сказать вслух, как называется какой из цветов, а их мозг в это время сканировали. Те две области, которые раньше проявляли активность только для цветов с простыми названиями, теперь «зажглись», как будто были очень активны. Поэтому исследователи заключили, что эти две исследуемые области должны содержать специфические нейронные структуры, связанные с подбором названий цветов.

Если мы спроецируем функцию этих двух зон на результаты первой (чисто визуальной) задачи, то станет ясно, что когда мозг должен решить, одинаковые цвета перед ним или нет, то участки, ответственные за зрительное восприятие, просят речевые участки помочь им принять решение, даже если речь не используется как таковая. Так что теперь есть прямое нейропсихологическое свидетельство, что области мозга, которые обеспечивают подбор названий, участвуют в переработке чисто зрительной цветовой информации.

* * *

В свете экспериментов, описанных в этой главе, цвет может быть той областью, которая более всего соответствует метафоре языка как призмы. Конечно, язык – не призма в физическом смысле и не влияет на фотоны, которые достигают глаза. Но ощущение цвета вырабатывается в мозгу, а не в глазу, и мозг не принимает сигналы от сетчатки по номиналу, потому что постоянно занят очень сложным процессом нормализации, который создает иллюзию стабильности цвета при разных условиях освещения. Мозг достигает этого эффекта постоянным внесением поправок, сдвигая и растягивая сигналы от сетчатки, усиливая некоторые различия и приглушая другие. Никто не знает точно, как мозг все это проделывает, но ясно одно: он опирается на память и хранящиеся в ней образы. Было показано, например, что совершенно серая картинка банана может нам казаться слегка желтоватой, потому что мозг помнит бананы как желтые и поэтому нормализует ощущение в ту сторону, которую ожидает увидеть. (Дальнейшие подробности см. в Приложении.)

По всей видимости, язык участвует в цветовом восприятии на уровне нормализации и компенсации, где мозг, чтобы решить, насколько похожи определенные цвета, полагается на накопленные знания и установленные различия. И хотя никто не знает, что происходит между речевыми и зрительными областями, свидетельства, собранные к настоящему времени, вместе убедительно доказывают, что язык действительно влияет на наше зрительное восприятие. В эксперименте Кея и Кемптона 1984 года носители английского настаивали, что оттенки, лежащие по разные стороны границы зеленого и голубого, по виду для них сильнее отличаются. Результаты недавних экспериментов показывают, что лингвистические категории цвета прямо включены в обработку зрительной информации и что они заставляют людей реагировать на цвета с разными названиями, как будто те дальше друг от друга, чем на самом деле.

Взятые вместе, эти результаты приводят к выводу, в который мало кто был готов поверить еще несколько лет назад: что носители разных языков все-таки могут воспринимать цвета немного по-разному. В некотором смысле, таким образом, цветовая одиссея, начатая Гладстоном в 1858 году, закончилась после полутора веков странствий почти там же, где начиналась. Ибо в итоге вполне может быть, что греки, и правда, воспринимали цвета не совсем так, как мы. Но даже вернувшись в конце путешествия к Гладстону, нам не достичь согласия, ведь мы перевернули его сюжет вверх тормашками и поменяли местами причину и следствие в отношениях между языком и восприятием. Гладстон предполагал, что разница между цветовым словарем Гомера и нашим была результатом уже существующих отличий в восприятии цвета. Но теперь кажется более вероятным, что словарь цветов в разных языках может быть причиной отличий в восприятии цвета. Гладстон полагал, что скудный цветовой словарь Гомера был отражением недоразвитости строения его глаз. Мы знаем, что за последние тысячи лет в строении глаз ничего не изменилось, и все же привычки мышления, внушенные нашим более изощренным цветовым словарем, могли тем не менее сделать нас более чувствительными к некоторым тонким различиям цвета.

В целом за последние двести лет объяснения когнитивных различий между народами сдвинулись от анатомии к культуре. В XIX веке принято было считать, что наследственные свойства разума разных рас значительно различаются и что это биологическое неравенство – главная причина различий в их успехах. Одним из бриллиантов в короне ХХ века стало признание фундаментального единства человечества во всем, что касается его умственных способностей. Поэтому в наши дни мы, объясняя разнообразие особенностей мышления разных этнических групп, не ссылаемся в первую очередь на гены. Но в XXI веке мы начинаем учитывать различия в мышлении, сформированные культурными условностями и, в частности, разными языками.

Назад: Глава 8 Пол и синтаксис

Дальше: Эпилог Простите нам наше невежество