Книга: Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе

Назад: Глава 5 Платон и македонский свинопас

Дальше: Глава 7 Там, где солнце не восходит на востоке

Часть II

Сквозь призму языка

Глава 6

Осторожно: Уорф!

В 1924 году Эдвард Сепир, светило американской лингвистики, признавался, что не питает иллюзий насчет отношения дилетантов к его сфере деятельности: «Человек нормального склада ума склонен пренебрежительно относиться к занятиям лингвистикой, пребывая в убеждении, что нет ничего более бесполезного. Столь малая полезность, которую он усматривает в этих занятиях, связана исключительно с возможностями их применения. В самом деле, рассуждает неспециалист, французский язык стоит изучать потому, что существуют французские книги, которые заслуживают прочтения. Древнегреческий язык если и стоит изучения, то потому, что на этом любопытном и ныне мертвом языке написано некоторое количество пьес и стихов, до сих пор обладающих могущественной властью над нашими сердцами. Что же касается прочих языков, то для них существуют прекрасные переводы на английский… А когда Ахиллес оплакивает гибель своего любимого Патрокла, а Клитемнестра совершает свои злодеяния, то что нам делать с греческими аористами, которыми мы праздно владеем? Есть традиционный ряд правил, объединяющий и организующий их в схемы. Эти правила называют грамматикой. Человека же, который владеет грамматикой и которого называют грамматистом, остальные люди считают холодным и безликим педантом».

В собственных глазах Сепира, однако, такое мнение было бесконечно далеко от истины. То, что делал он и его коллеги, нисколько не напоминало педантичное отделение сослагательных наклонений от аористов, заплесневелых аблативов от ржавых инструментативов. В то время лингвисты делали яркие открытия, меняющие саму картину мира. Открывались обширные неизведанные земли. Языки американских индейцев и то, что там обнаружилось, полностью переворачивало тысячелетние представления о естественных способах организации мышления и выражения. Ибо индейцы изъяснялись невообразимо странными способами и таким образом демонстрировали, что многие аспекты знакомых языков, ранее в основном считавшиеся просто естественными и универсальными, были всего лишь частными особенностями европейских языков. Подробное рассмотрение языков навахо, нутка, пайют и множества других туземных языков вознесло Сепира с коллегами на головокружительную высоту, откуда они смотрели на языки Старого Света как люди, впервые увидевшие свою лужайку с воздуха и внезапно осознавшие, что это лишь маленькое пятнышко в обширном и разнообразном ландшафте. Впечатление было, видимо, очень сильным. Сепир описал его как освобождение разума: «В наибольшей степени сковывает разум и парализует дух упрямая приверженность догматическим абсолютам». А его студент в Йельском университете Бенджамин Ли Уорф пришел в восторг: «У нас больше нет оснований считать несколько сравнительно недавно возникших диалектов индоевропейской семьи… вершиной развития человеческого разума. Нельзя считать, что все это, включая собственные процессы мышления, исчерпывает всю полноту разума и познания… но лишь как одно созвездие в бесконечном пространстве галактики».

Трудно было не поддаться этому впечатлению. Сепир и Уорф уверились, что серьезнейшие различия между языками должны иметь последствия, которые идут значительно дальше грамматической структуры и связаны с глубокими расхождениями в образе мышления. И вот в этой пьянящей атмосфере открытия внезапно стала популярной идея: наш родной язык определяет способ, которым мы думаем и воспринимаем мир. Сама идея была не нова – она примерно в этом же виде лежала на поверхности уже больше века, – но в 1930-х ее перегнали в крепкое зелье, которое затем отравило целое поколение. Сепир дал этой идее фирменное название принципа лингвистической относительности, приравнивая ее ни много ни мало к теории Эйнштейна, недавно потрясшей мир. Поправка Сепира к Эйнштейну гласила: то, как наблюдатель воспринимает мир, зависит не только от его инерциальной системы отсчета, но и от родного языка.

Следующие страницы расскажут историю лингвистической относительности – историю опозоренной идеи. Ибо насколько эта теория однажды вознеслась, столь же низко она потом пала, когда обнаружилось, что Сепир и в еще большей степени его ученик Уорф приписывали далеко идущие когнитивные последствия тому, что на самом деле было лишь отличиями в грамматической структуре. Сегодня любое упоминание лингвистической относительности заставляет большинство лингвистов неловко заерзать в своих креслах, а уорфизм в общем стал интеллектуальным прибежищем для философов мистического толка, фантазеров и постмодернистских ловкачей.

Зачем тогда вообще нужно рассказывать историю опозоренной идеи? Не для того (или не только для того), чтобы задним числом ощутить свое превосходство и показать, как глупы иногда могут быть даже очень умные люди. Хотя нельзя отрицать, что в подобном упражнении есть своя прелесть, настоящая причина поворошить грехи прошлого такова: хотя безумные утверждения Уорфа были в целом ерундой, позже я попробую вас убедить, что идею, будто язык может внушать мысли, не стоит отметать с порога. Но если мне предстоит выстроить правдоподобную версию того, что некоторые аспекты подразумеваемой идеи достойны применения и что язык все-таки может работать как призма, через которую мы воспринимаем мир, то, решая эту задачу, следует избегать предыдущих ошибок. И только разобравшись, в каком месте лингвистическая относительность сбилась с пути, мы сможем пойти другой, правильной дорогой.

Вильгельм фон Гумбольдт

Идея лингвистической относительности не появилась из ниоткуда в ХХ веке. То, что произошло в Йеле – слишком бурная реакция ослепленных открывшимся потрясающим лингвистическим ландшафтом, – на самом деле было почти точным повторением эпизода из начала 1800-х, когда немецкий романтизм был в самом зените.

Господствующее предубеждение против изучения неевропейских языков, над которым иронизировал Эдвард Сепир в 1924 году, не было предметом для шуток столетием раньше. Просто было общеизвестно – не только «человеку нормального склада ума», но и самим филологам, – что единственные языки, которые стоит учить, это латынь и греческий. Иногда к ним добавляли семитские языки – иврит и арамейский – из-за их богословского значения. Санскрит в клуб классических языков приняли неохотно и лишь потому, что он так похож на греческий и латынь. Но даже современные языки Европы обычно рассматривались как вырожденные формы классических языков. Излишне упоминать, что языки неграмотных племен, не создавших великой литературы и не имеющих каких-то других подкупающих особенностей, рассматривались как не представляющие никакого интереса примитивные жаргоны, такие же никчемные, как примитивные люди, которые на них говорят.

Впрочем, нельзя сказать, что ученых того времени совершенно не заботил вопрос, что общего есть у всех языков. На самом деле сочинение ученых трактатов об «универсальной грамматике» не выходило из моды с XVII века и до наших дней. Но универсум этих универсальных грамматик был очень ограниченным. Например, примерно в 1720 году Джон Хенли опубликовал в Лондоне серию грамматик, названную «Полный лингвист, или Универсальная грамматика всех достойных языков, какие есть». Все достойные языки, какие есть, в сумме насчитывали девять: латынь, греческий, итальянский, испанский, французский, иврит, халдейский (арамейский), сирийский (поздний диалект арамейского) и арабский. Эта эксклюзивная вселенная давала несколько искаженную перспективу, так как – как мы теперь знаем – разнообразие европейских языков бледнеет по сравнению с языками более экзотическими. Только представьте, к каким ложным идеям о «религиозных универсалиях» или «универсальной еде» можно прийти, если ограничить вселенную полоской между Средиземным и Северным морями! Путешествуя по разным европейским странам, дивишься их огромному разнообразию: самобытной архитектуре церквей, абсолютно разному вкусу хлеба и сыра. Но если осмелиться посетить более отдаленные места, где нет церквей, хлеба и сыра, то сразу становится ясно, что эти внутриевропейские отличия – лишь незначительные вариации в общем-то одной и той же религии и той же кулинарной культуры.

Во второй половине XVIII века в поле зрение попало больше языков и предпринимались попытки составить «универсальные словари» – список соответствующих слов из языков разных континентов. Но хотя спектр и претензии этих каталогов постепенно росли, по сути они оставались лингвистической кунсткамерой, демонстрирующей странные и удивительные слова. В частности, словари оказались почти бесполезными в плане грамматики экзотических языков. И в самом деле, для большинства филологов того времени мысль, что грамматика какого-то варварского языка может быть достойным предметом изучения, казалась нелепицей. Изучать грамматику значило учить греческий и латынь, потому что «грамматикой» была грамматика греческого и латыни. Так что когда были описаны языки дальних стран (не филологами, а миссионерами, которым они требовались для практических целей), то эти описания обычно состояли из списка латинских парадигм в одном столбике и якобы соответствующих форм на туземном языке в другом. Существительные на каком-нибудь языке американских индейцев, например, были указаны в шести формах, соответствующих шести падежам латинских существительных. Неважно, были ли они в рассматриваемом языке, – существительное все равно было должным образом подогнано под именительный, родительный, дательный, винительный, звательный и отделительный падежи.

Французский писатель Симон Филипп Ла-Салль-дел’Этанг мыслил так же, когда, составив в 1763 году словарь ныне исчезнувшего карибского языка галиби, сетовал, что «галиби в своем языке не имеют ничего, что различает падежи, которых должно быть шесть для склонения каждого слова». Подобные описания теперь нам кажутся пародийно нелепыми, но создавались они с полной серьезностью. Идея, что грамматика языка американских индейцев может быть организована на фундаментально отличающихся от латыни принципах, была просто за интеллектуальным горизонтом авторов. Проблема лежала глубже, чем неспособность понять конкретную черту грамматики конкретного языка Нового Света. Она состояла в том, что многие миссионеры даже не понимали того, что надо что-то понять.

Вильгельм фон Гумбольдт, 1767–1835 гг.

На сцене появляется Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835), лингвист, философ, дипломат, реформатор образования, основатель Берлинского университета и одна из звездных фигур начала XIX века. Его образование – лучшее, какое мог предложить Берлин эпохи Просвещения, – пропитало его безмерным уважением к классической культуре и классическим языкам.

И пока он не достиг тридцати пяти лет, ничто не предвещало, что в один прекрасный день он вырвется из накатанной колеи или что его лингвистические интересы протянутся дальше почитаемых латинского и греческого языков. Его первая публикация в девятнадцать лет была о Сократе и Платоне; затем он писал о Гомере и переводил Эсхила и Пиндара. Казалось бы, перед ним расстилалась счастливая жизнь ученого классической школы.

Его лингвистический путь в Дамаск пролегал через Пиренеи. В 1799 году он путешествовал по Испании и был совершенно очарован народом басков, их культурой и ландшафтами страны. Но превыше всего он заинтересовался их языком. Это был язык, носители которого жили на территории Европы, и все же он бесконечно отличался от них и явно принадлежал другой языковой семье. Вернувшись из путешествия, Гумбольдт провел несколько месяцев, читая все подряд, что только мог найти, про басков. Но поскольку в литературе почти не было достоверной информации, он вернулся в Пиренеи, чтобы провести серьезное полевое исследование и самому выучить язык. Чем больше он узнавал, тем яснее понимал, насколько структура этого языка – а вовсе не только словарь – отличается от всего, что он знал и что раньше считал единственной естественной формой грамматики. Постепенно ему стало ясно, что не все языки сделаны по образу и подобию латыни.

Движимый пробудившимся любопытством, Гумбольдт попытался найти описания еще более далеких языков. О них в то время почти ничего не писали, но возможность что-то разузнать представилась, когда в 1802 году он стал прусским посланником в Ватикане. Рим был полон иезуитов-миссионеров, которых изгнали из их миссий в испанской Южной Америке, а ватиканская библиотека содержала множество рукописей с описаниями языков Южной и Центральной Америки, созданных миссионерами до или после возвращения в Рим. Гумбольдт прочесывал эти грамматики вдоль и поперек, и теперь, когда баски открыли ему глаза, он смог обнаружить, насколько искаженную картину представляли собой эти сочинения: структуры, которые отклонялись от европейских типов, или проходили незамеченными, или принудительно были приведены к европейскому шаблону. «Грустно видеть, – писал он, – какое насилие учинили эти миссионеры и над собой, и над языками, чтобы загнать их в тесные правила латинской грамматики». В своей решимости понять, как на самом деле работают американские языки,

Гумбольдт полностью переписал многие из этих грамматик, и постепенно из-за фасада латинских парадигм показалась настоящая структура языков.

Гумбольдт продемонстрировал лингвистам необходимость изучения языков. Конечно, обрывочные сведения из вторых рук, собранные им о языках американских индейцев, были совсем не тем глубоким знанием из первоисточника, которым будет так гордиться Сепир сто лет спустя. А с учетом всего, что мы теперь знаем об устройстве грамматики в различных языках, можно сказать, что Гумбольдт едва коснулся этой проблемы. Но слабый луч света, пролитый его трудами, казался ослепительным в той полной тьме, в которой томились он и его современники.

Восторг от прорыва в новые миры смешивался для Гумбольдта с досадой от необходимости объяснить ценность своих открытий бестолковому миру, который продолжал рассматривать изучение примитивных языков как занятие, годное только для собирателей бабочек. Гумбольдт не жалел усилий, чтобы объяснить, почему глубокие несходства грамматик были на самом деле окном, позволявшим увидеть гораздо более важные вещи. «Их различие состоит не только в отличиях звуков и знаков, но и в различиях самих мировидений. В этом заключается основа и конечная цель всякого исследования языка», – утверждал он. Но это было еще не все. Гумбольдт также объявил, что грамматические различия не только отражают уже имеющиеся отличия в мышлении, но и обеспечивают формирование этих различий. Родной язык «является не только средством выражения уже познанной действительности, но, более того, и средством познания ранее неизвестной». Поскольку язык «есть формирующий орган мысли», то должна быть тесная связь между законами грамматики и законами мышления. «Мышление, – заключал он, – не просто зависит от языка вообще – оно до известной степени обусловлено также каждым отдельным языком».

Итак, на горизонте появилась привлекательная идея, которую в 1930-х подхватят (и повторят еще не раз) в Йеле. Сам Гумбольдт никогда не заходил так далеко, чтобы утверждать, что наш родной язык может полностью ограничить наши мысли и интеллектуальные горизонты. Он явно признавал то, что так легко терялось в шумихе, поднятой Уорфом через сто лет, а именно – что в принципе любую мысль можно выразить на любом языке. Настоящие различия между языками, утверждал он, не в том, что может выразить язык, но в том, «на что он подвигает и стимулирует своих носителей через внутреннюю свою силу».

Что, собственно, такое эта «внутренняя сила», какие идеи она преимущественно «стимулирует» выражать и как она может это делать на практике, в трудах Гумбольдта всегда оставалось довольно трудноуловимым. Как мы увидим, его основная догадка была здравой, но его утверждения по поводу влияния родного языка на мышление всегда витали в верхних слоях стратосферы философских общих понятий и никогда на деле не опускались до практических мелочей, несмотря на глубокое знакомство со многими экзотическими языками.

И в самом деле, в своих многотомных рассуждениях на эту тему Гумбольдт оставался верен двум первым заповедям любого великого мыслителя: 1) не конкретизируй; 2) не воздерживайся от противоречий самому себе. Но, наверное, именно эта неконкретность снискала ему симпатии современников. С легкой руки Гумбольдта среди великих и достойных людей стало модно отдавать должное влиянию языка на мышление, и пока никто не ощущал потребности приводить какие-либо конкретные примеры, можно было не отказывать себе в звучных, но совершенно не подкрепленных художественных образах. Известный оксфордский профессор филологии Макс Мюллер в 1873 году заявил, что «слова, которыми мы думаем, есть каналы мысли, которые мы не сами прокопали, но нашли для себя уже готовыми». А его заокеанская немезида, американский лингвист Уильям Уитни, мог не сходиться во мнении с Мюллером ни в чем другом, но тем не менее согласился с тем, что «каждый язык в отдельности имеет свой специфический корпус установившихся различий, образы и формы мысли, в которые отливается содержание и продукты мышления, хранилище впечатлений… опыт и знания о мире человека, постигающего этот язык в качестве родного». Математик и философ Уильям Кингдон Клиффорд спустя несколько лет добавил, что «это мысли прошлого человечества, встроенные в наш язык, делают природу тем, чем она является для нас».

Однако в течение XIX века такие утверждения оставались редкими риторическими украшениями. И только в ХХ веке лозунги превратились в конкретные утверждения о предполагаемом влиянии определенных грамматических феноменов на мышление. Идеи Гумбольдта теперь подверглись быстрому сбраживанию, и по мере того, как хмель новой теории крепчал, риторика утрачивала трезвость суждений.

Лингвистическая относительность

Что же такое витало в воздухе, что послужило катализатором этой реакции? Одной причиной могло стать сильнейшее (и вполне обоснованное) возбуждение, вызванное необычайными успехами лингвистов в понимании странной природы языков американских индейцев. В Америке исследователям не было надобности корпеть над рукописями из библиотеки Ватикана, чтобы выявить структуру туземных языков континента, – в их распоряжении были десятки живых языков, которые можно было изучать на месте. Более того, за столетие, отделяющее Сепира от Гумбольдта, наука о языках головокружительно усложнилась, и аналитический инструментарий в распоряжении лингвистов стал гораздо мощнее. Когда эти изощренные инструменты применили к сокровищнице языков американских туземцев, взгляду исследователей предстали грамматические ландшафты, о которых Гумбольдт и мечтать не мог.

Эдвард Сепир, как и Гумбольдт за столетие до него, начал свою лингвистическую карьеру вдалеке от роскошных перспектив американских языков. Его работа в Колумбийском университете была связана с германскими языками и сводилась скорее к педантичному коллекционированию малоизвестных форм слов в древних языках, над которым он иронизировал в процитированном выше пассаже. Сепир утверждал, что сменить пыльное кресло германской филологии на широкое поле индейских языков он решился под влиянием Франца Боаса, харизматичного профессора антропологии в том же университете и первопроходца в научном исследовании туземных языков континента. Спустя годы Сепир вспоминал об изменившей его жизнь встрече с Боасом. На каждое обобщение по поводу структуры языков, в которое до тех пор верил Сепир, тот приводил контрпримеры из того или иного индейского языка. Сепир почувствовал, что германская филология очень мало чему его научила и что ему еще предстоит «все узнать о языке». С этого времени он прилагал свой легендарный острый ум к изучению языков чинук, навахо, нутка, яна, тлинкит, сарси, кучин, ингалик, хупа, пайют и других, разбирая их с непревзойденной ясностью и глубиной.

Эдвард Сепир, 1884–1939 гг. (Флоренс Хендершот)

Но дело было не только в открытии множества странных и экзотических грамматик. В воздухе витало нечто такое, что подтолкнуло Сепира сформулировать свой принцип лингвистической относительности. Это было радикальное направление в философии начала ХХ века. В то время такие философы, как Бертран Рассел и Людвиг Витгенштейн, были заняты порицанием разрушительного влияния языка на предшествующую метафизику. Рассел писал в 1924 году: «…язык вводит нас в заблуждение посредством словаря и синтаксиса. Мы должны быть настороже в обоих случаях, если не хотим, чтобы наша логика вела нас к ложной метафизике». Сепир превратил утверждения о влиянии языка на философские идеи в тезис о влиянии родного языка на обыденные мысли и восприятие. Он заговорил о «тираническом влиянии, которое оказывает языковая форма на нашу ориентацию в мире», и в отличие от всех своих предшественников, он стал подкреплять такие лозунги реальным содержанием. Вот какой пример того, как специфические языковые отличия должны влиять на мысли носителя языка, он предложил в 1931 году. Когда мы наблюдаем камень, летящий в пространстве к земле, объяснял Сепир, мы невольно разделяем это событие на два отдельных понятия: камень и действие падения, и мы заявляем, что «камень падает». Мы считаем, что это единственно возможный способ описания такого события. Но необходимость деления на «камень» и «падает» – это лишь иллюзия, потому что язык нутка, на котором говорят на острове Ванкувер, действует иначе. Там нет глагола, соответствующего нашему «падать», который может независимо описывать действие разных падающих объектов. Вместо этого для описания движения камня используется специальное слово вроде «камнить». Чтобы описать событие падения камня, это слово сочетается с элементом «вниз». Так что описание события, которое мы разбиваем на «камень» и «падать», на нутка описывается как что-то вроде «камнит вниз». Такие реальные примеры «несоизмеримости членения опыта в разных языках, – говорит Сепир, – привели бы нас к общему выводу об одном виде относительности, которую скрывает от нас наше наивное принятие жестких навыков нашей речи… мы имеем дело с относительностью понятий, или, как ее можно назвать по-другому, с относительностью формы мышления». Этот вид относительности, добавляет Сепир, «не столь трудно усвоить, как физическую относительность Эйнштейна; однако наша относительность наиболее легко ускользает от научного анализа. Ибо для ее понимания сравнительные данные лингвистики являются условием „sine qua non“».

К несчастью для Сепира, именно за счет того, что он оставил уютную неопределенность философских лозунгов и углубился в ледяные сквозняки конкретных языковых примеров, стал виден тонкий лед, на котором стоит его теория. Выражение из языка нутка «это камнит вниз», безусловно, очень оригинальный способ описания событий, и это, конечно, звучит странно, но должна ли эта странность означать, что говорящие на нутка обязаны воспринимать это событие по-иному? Подразумевает ли слияние глагола и существительного в нутка, что носители этого языка не имеют в своем сознании отдельных образов объекта и действия? Мы можем проверить это, если приложим аргумент Сепира к несколько более знакомому языку. Возьмем английскую фразу «идет дождь», буквально «это дождит» (it rains). Эта конструкция на самом деле очень схожа с «это камнит вниз» из нутка, потому что действие («падает») и объект («капли воды») скомбинированы в одно глагольное понятие. Но так поступают не все языки. В моем родном языке объект и действие разделяются, мы говорим нечто вроде «дождь падает». Так что вот вам глубокое отличие в том, как наши языки выражают событие дождя. Но значит ли оно, что вы и я должны по-разному воспринимать дождь? Чувствуете ли вы, что грамматика вашего родного языка мешает вам понять разницу между водной субстанцией и действием падения? Кажется ли вам трудным соотнести падение дождевых капель с другими объектами, которые падают? Или отличия в способах, которыми наши языки выражают идею дождя, – всего лишь отличия в грамматической организации?

В то время подобные мелочи никого не смущали. Удивления по поводу странных (в основном реальных) способов выражения в языках американских индейцев оказалось достаточно, чтобы сделать выводы об отличиях (в основном вымышленных) в восприятии и мышлении их носителей. Но на самом деле пир духа только начинался, потому что на сцене появился самый изобретательный студент Сепира, Бенджамин Ли Уорф.

В то время как Сепир еще слегка цеплялся ногами за землю и в общем-то неохотно произносил точную формулу предполагаемого тиранического влияния, которое оказывают лингвистические категории на мышление, его ученик Уорф такими сомнениями не мучился. Уорф дерзко шел туда, где до него никто не бывал, и в серии все более диких утверждений он наделил наш родной язык властью влиять не только на наши мысли и восприятие, но и на физику мироздания. Грамматика каждого языка, писал он, «не есть просто инструмент для воспроизведения мыслей. Напротив, грамматика сама формирует мысль, являясь программой и руководством мыслительной деятельности индивидуума, средством анализа его впечатлений и их синтеза… Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком».

Общая схема аргументов Уорфа такова: упомянуть необычную грамматическую форму и потом, с неизбежным «следовательно», «итак» или «поэтому», сделать вывод, что эта особенность должна приводить к очень отличающемуся способу мышления. Из частых слияний существительного и глагола в языках американских индейцев, например, Уорф заключает, что такие языки навязывают «монистический взгляд на природу» в отличие от нашего «деления мира на два полюса». Вот как он обосновывает подобные утверждения: «Некоторые языки располагают средствами выражения, в которых отдельные термины не столь отдельны, как в английском, а сливаются вместе в единое гибкое сращение. Следовательно, такие языки, которые не рисуют картину вселенной из отдельных объектов в той же степени, что и английский и родственные ему языки, указывают на возможные новые типы логики и, возможно, новые картины мира». Если вас смывает этим потоком сознания, просто вспомните английское «дождит» (it rains), которое собирает капли и действие падения в «единое гибкое сращение». Повлияла ли она на ваше видение мира как «картины из отдельных объектов»? Действуете ли вы и носители языка, где «дождь падает», по разным типам логики и в разных картинах мира?

Время хопи

Однако удивительнее всего то, что различные широкие обобщения западной культуры, как, например, время, скорость, материя, не являются существенными для построения всеобъемлющей картины вселенной.(Бенджамин Ли Уорф, «Наука и языкознание»)

И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь; а народ Мой не знает определения Господня.Иеремия 8:7

Безусловно, самые удивительные аргументы Уорфа касались иной области грамматики и другого языка: хопи из северовосточной Аризоны. Сегодня численность народа хопи превышает шесть тысяч. Они в основном известны «танцем змеи», в котором исполнители пляшут, зажав в зубах живых змей. Потом змей выпускают, и они рассказывают сородичам, что хопи пребывают в гармонии с миром духов и природы. Но Уорф сделал хопи знаменитыми по другой причине: он сказал, что в языке хопи нет понятия времени. Уорф заявил, что проделал «долгое и тщательное исследование» языка хопи, хотя его так на самом деле и не уговорили посетить хопи в Аризоне, и его исследование полностью основывалось на разговорах с одним информантом-хопи, жившим в Нью-Йорке. В начале работы Уорф утверждал, что время хопи «может иметь нулевое измерение, то есть количество не может превышать единицу. Индеец хопи говорит не „я оставался пять дней“, но „я уехал на пятый день“. Слово, относящееся к этому виду времени, подобно слову „день“, не имеет множественного числа». Из этого факта Уорф делает вывод, что «нам, для которых время есть движение в пространстве, кажется, что неизменное повторение теряет свою силу на отдельных отрезках этого пространства. С точки зрения хопи, для которых время есть не движение, а „становление более поздним“ всего, что когда-либо было сделано, неизменное повторение не растрачивает свою силу, а накапливает ее». Поэтому Уорф находит «неправомерным полагать, что индеец хопи, который знает лишь язык хопи и культурные идеи своего общества, имеет те же понятия… времени и пространства, что и мы». Хопи, говорит он, не понял бы нашей идиомы «завтра будет другой день», потому что для них возвращение дня «ощущается как возвращение того же человека, немного старше, но со всеми следами вчерашнего дня, а не как „другой день“, т. е. как совершенно другой человек».

Но это было только начало. По мере углубления его исследований индейцев хопи Уорф решил, что предыдущий анализ был недостаточно точен и что язык хопи на самом деле вообще не содержит указаний на время. Он стал объяснять, что в хопи нет «слов, грамматических форм, конструкций или выражений, которые напрямую относились бы к тому, что мы называем „временем“, или к прошлому либо будущему, длящемуся или законченному действию». Таким образом, хопи «не имеют общего понятия или представления [времени]… как гладко текущего континуума, в котором все во вселенной происходит с одинаковой скоростью».

Это блистательное откровение затмило все, что кому-либо ранее удавалось вообразить, и заставило мир внимать Уорфу. Слава его открытий быстро распространилась далеко за пределы лингвистического сообщества, и за несколько лет идеи

Уорфа оказались у всех на устах. Излишне говорить, что при каждом пересказе ставки росли. Книга 1958 года «Это интересно: руководство для эрудита по полезным знаниям» сообщала, что английский язык делает невозможным для «нас, дилетантов», понять научную концепцию времени как четвертого измерения. Но «индеец хопи, думающий на языке хопи – который не воспринимает время, как поток, – легче управился бы с четвертым измерением, чем мы». Несколько лет спустя один антрополог объяснял, что «время хопи кажется таким аспектом бытия, где острие ножа – это сейчас, настоящий момент, одновременно становящийся „прошлым“ и „будущим“. Если так поглядеть, у нас тоже нет настоящего, но наши языковые привычки заставляют нас думать, что оно есть».

Была лишь одна неувязка. В 1983 году лингвист Эккехарт Малотки, проводивший обширные полевые исследования языка хопи, написал книгу, называвшуюся «Время хопи». Первая страница книги в основном пуста, только в середине напечатаны два предложения, одно под другим:

После долгого и тщательного изучения и анализа можно рассматривать язык хопи как не содержащий слов, грамматических форм, конструкций или выражений, которые прямо относились бы к тому, что мы называем «время».(Бенджамин Ли Уорф, «Модель вселенной американских индейцев», 1936)

pu’ antsa pay qavongvaqw pay su’its talavay kuyvansat, pàasatham pu’ pam piw maanat taatayna«И тогда, на следующий день, очень рано утром, в час, когда люди поклоняются солнцу, примерно в это время, он снова разбудил девушку».(Эккехарт Малотки, «Полевые заметки о хопи», 1980)

Далее в книге Малотки на 677 страницах мелким шрифтом приводится множество выражений для времени в языке хопи, а также времен и видов глагола в его «глаголах без времени». Невероятно, как может измениться язык за сорок лет.

* * *

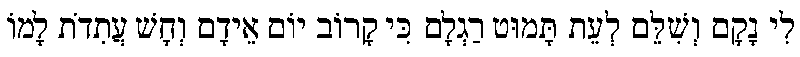

Нетрудно понять, почему принцип лингвистической относительности, или «гипотеза Сепира – Уорфа», как ее уже тогда называли, приобрела такую дурную репутацию среди респектабельных лингвистов. Но были и другие люди: философы, теологи, литературные критики, – которые несли этот факел невзирая ни на что. Одна идея оказалась особенно живуча, вопреки фактам или доводам: тезис, что система глагольных времен в языке определяет то, как носитель языка осознает понятие времени. Библейский иврит принес особенно богатый урожай: его глагольной системой, якобы лишенной времен, можно было обосновать что угодно – от понимания времени в древнем Израиле до природы иудео-христианских пророчеств.

В своей культовой книге 1975 года «После Вавилона» Джордж Стайнер становится в длинный ряд великих мыслителей, пытавшихся «соотнести грамматические возможности с развитием таких первичных онтологических понятий, как время и вечность». Тщательно избегая любых формулировок, которые можно было бы привязать к конкретному смыслу, Стайнер тем не менее сообщает нам, что «наша индоевропейская глагольная система во многом диктует и организовывает столь характерный для Запада страх перед временем как линейной последовательностью и векторным движением». Но в библейском иврите, согласно Стайнеру, такое различение времен вообще никогда не было развито. Не это ли отличие между сложной системой времен в индоевропейском греческом и ее отсутствием в иврите, спрашивает он, предопределяет «столь несхожую эволюцию греческой и еврейской мысли?» Или оно лишь отражает уже имевшиеся шаблоны мышления? «Является ли причиной или следствием грамматической формы то обстоятельство, что произнесенные факты существуют строго одновременно с настоящим моментом в восприятии говорящего, – обстоятельство, совершенно необходимое для иудеохристианских доктрин откровения?» Стайнер делает вывод, что влияние должно быть взаимным: глагольная система влияет на мышление, которое, в свою очередь, влияет на глагольную систему, создавая «многократную обратную связь».

А самое главное, утверждает Стайнер, это будущее время, которое имеет важнейшее значение для человеческой души и мышления, поскольку формирует наше понятие времени и разумности и даже самую суть нашей человечности. «Нам можно дать определение как млекопитающим, которые используют будущее время глагола „быть“», – объясняет он. Будущее время – то, что дает нам надежду на будущее, а без него мы все обречены на то, что окажемся «в аду, то есть в грамматике без будущего».

Пока вы не кинулись увольнять своего психиатра и нанимать вместо него грамматиста, попробуйте быстренько сопоставить сказанное с реальностью. Первым делом надо упомянуть, что никто толком не понимает изысканности глагольной системы иврита. В иврите есть две основные формы глагола, и разница между ними зависит от неуловимой смеси времени и того, что лингвисты называют видом, – различие между завершенным действием (например, «я съел») и продолжающимся действием («я ел»), то есть совершенный и несовершенный вид глагола. Давайте пока допустим, что глагол в иврите не выражает будущего времени или вообще других времен. Должно ли это отсутствие как-то ограничивать носителя в понимании времени, будущего и вечности? Вот стих из очаровательного пророчества насчет грядущей гибели, где гневный Иегова обещает Своим врагам неминуемую кару:

У Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их; ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них.(Песнь Моисея, Второзаконие 32:35)

В оригинале на иврите есть два глагола, и так уж вышло, что первый из них, «поколеблется», стоит в форме первого главного вида глагола, который я только что упоминал, а второй, «наступит», – в форме второго. В переводе на английский эти два глагола являются в двух разных временах: «поколеблется» и «наступит», будущем и настоящем. Ученые, конечно, могут спорить, пока не получат воздаяние, выражает ли разница между ивритскими формами глаголов в первую очередь вид или время, но разве это важно для понимания стиха? Изменится ли значение английского перевода хоть как-то, если мы переведем глагол «поколеблется» в настоящее время: «когда колеблется нога их»? И заметите ли вы какую-нибудь неясность в понимании будущего в леденящем образе того, что наступит для грешников? Или подумайте вот о чем: когда вы спрашиваете кого-то на правильном английском языке и в настоящем времени что-то вроде: «Вы завтра идете?», вы что, чувствуете, что ваше представление о понятии будущности буксует? Ваша идея времени меняется во многократной обратной связи? Надежда и стойкость духа, да и ткань вашей человечности начинают пропадать? Если бы Иеремия был жив, он мог бы сказать (или, может, «он бы сказал»?): «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь; а ученые Мои не знают определения Господня».

Вам может показаться, что вы уже достаточно наслушались о лингвистической относительности, но позвольте мне представить вам последний номер программы. В 1996 году американский журнал «Философи тудей» опубликовал статью, озаглавленную «Лингвистическая относительность во французской, английской и немецкой философии», в которой автор, Уильям Харви, утверждал, что грамматика французского, английского и немецкого языков может объяснить разницу между тремя философскими традициями. Например, «поскольку английская философия в большой мере, в соответствии с нашим тезисом, определена английской грамматикой, мы должны были бы обнаружить, что она, как и язык, есть слияние французской и немецкой философии». Дальше он обосновывает эту точку зрения, показывая, что английская теология (англиканство) есть гибрид между католицизмом (французским) и протестантизмом (немецким). В этом сочинении есть и другие откровения. Немецкая система падежей отчасти «объясняет, почему немецкая философия ориентирована на построение всеобъемлющих философских систем». А если «английская мысль в каких-то отношениях более открыта для двусмысленности и бессистемности, то отчасти это можно приписать относительной вариабельности и свободе английского синтаксиса».

И в самом деле – можно. Как можно приписать все то же самое неправильной форме английских пасхальных булочек. Однако более уместно приписать это привычке англоязычных журналов держать на вольном выпасе авторов, подобных мистеру Харви. (И кстати: насколько я знаю, пасхальные булочки необязательно имеют неправильную форму. Но, опять же, и английский синтаксис тоже не «вариабельный и свободный». Он, например, требует более жесткого порядка слов, чем немецкий.)

В тюрьме языка

До сих пор самым знаменитым высказыванием Ницше, которого у него на самом деле нет, было такое: «Нам пришлось бы перестать думать, если бы мы отказались делать это в тюрьме языка». На самом деле он сказал вот что: «Мы перестаем мыслить, как только отказываемся подчинять себя при этом принудительным формам языка». Но неправильный перевод на английский превратился в крылатую фразу, и так уж вышло, что она точно обобщает все, что есть неправильного в лингвистической относительности. Ибо есть один вредоносный, как ртуть, софизм, который повторяется во всех приводимых аргументах. Это предположение, что язык, на котором нам случилось заговорить, – это тюрьма, ограничивающая круг понятий, которые мы способны воспринять. Будь то утверждение, что отсутствие системы времен глаголов мешает носителям сознавать время, или выдумка, что, когда глагол и объект сливаются вместе, носители языка не понимают разницы между действием и вещью. Объединяет все эти предметы разногласий допущение столь же простое, сколь и ложное, а именно: «Границы моего языка означают границы моего мира»: носитель языка способен воспринимать лишь те понятия, которые выражены в языке, и различать лишь то, что различает его грамматика.

Уму непостижимо, что такая смехотворная идея могла так широко распространиться, учитывая, что столько свидетельств противного вопиют прямо в лицо, стоит только взглянуть. Неужто темный народ, никогда не слыхавший о Schadenfreude, сочтет сложным понять «удовольствие от чужого горя»? И наоборот, неужели немцы, язык которых использует одно слово для «когда» и «если» (wenn), не смогут понять разницы между тем, что может произойти при определенных условиях, и тем, что случится непременно? А древние вавилоняне, которые использовали одно и то же слово «арнум» для преступления и наказания, – они что, не понимали разницы? Если так, зачем они писали тысячи юридических документов, устанавливали законы и вели протоколы, чтобы точно определить, какое наказание следует за какое преступление?

Список примеров можно легко продолжить. Семитские языки требуют разных форм глагола для мужского и женского родов («ты ешь» будет звучать по-разному применительно к женщине и мужчине), в то время как английский не делает гендерных различий в глаголах. Джордж Стайнер делает из этого вывод, что «целая антропология полового равенства подразумевается в том факте, что наши глаголы, в отличие от семитских языков, не указывают на пол собеседника». Да ну? Есть такие языки, настолько свободные от сексуальных предрассудков, что не делают гендерных различий для местоимений, так что даже «он» и «она» объединились в единое однополое гибкое сращение. Какие же это языки? Назовем для примера турецкий, индонезийский и узбекский – не сказать, что это языки обществ, известных своей «антропологией полового равенства».

Конечно, никакой список таких ляпов не будет полным без романа Джорджа Оруэлла «1984», где правители так верят в силу языка, что полагают, будто политическое инакомыслие можно полностью устранить, если только убрать из словаря все вольнодумные слова. «В конце концов мы сделаем мыслепреступление попросту невозможным – для него не останется слов». Но зачем на этом останавливаться? Почему не упразднить слово «жадность» для быстрого улучшения мировой экономики или ликвидировать слово «боль» и сэкономить миллиарды на парацетамоле? Или отправить в помойку слово «смерть» – в качестве моментального рецепта всеобщего бессмертия?

* * *

Как я писал выше, моей целью было убедить вас, что в идее, будто наш родной язык может влиять на наше мышление и восприятие, все-таки может быть некое разумное зерно. Эта цель теперь больше напоминает миссию камикадзе. Будущее лингвистической относительности, конечно, теперь не слишком обнадеживает, но хорошая новость состоит в том, что, достигнув интеллектуального дна, дальше дела могут пойти только в гору. И в самом деле, несостоятельность уорфизма благотворно сказалась на прогрессе науки. Своим ужасающим примером он наглядно показал две принципиальные ошибки, которых должна избегать всякая сколько-нибудь разумная теория о влиянии языка на мышление. Во-первых, приверженность Уорфа фантазиям, не подкрепленным фактами, научила нас, что любое заявленное влияние языка на рассудок его носителей должно быть наглядно продемонстрировано, а не только придумано. Нельзя просто сказать: «Язык Х делает то-то и то-то иначе, нежели язык Y, и вследствие этого носители Х должны думать не так, как носители Y». Если есть причины полагать, что носители Х думают не так, как носители Y, это должно быть доказано эмпирически. На самом деле даже этого недостаточно: продемонстрировав различия в способах мышления, неплохо бы затем убедиться, что именно язык создал эти различия, а не иные факторы культуры и среды.

Второй важный урок из ошибок уорфизма – тот, что мы должны сбежать из тюрьмы языка. Или, скорее, мы должны сбежать от иллюзии, что язык – это место заключения для мыслей, что он ограничивает способность своих носителей логически рассуждать и препятствует им в понимании идей, которые в ходу у носителей других языков. Конечно, когда я говорю, что язык не препятствует своим носителям воспринимать любые понятия, я не имею в виду, что можно говорить о чем угодно на любом языке в его нынешнем состоянии. Попытайтесь перевести руководство по использованию посудомоечной машины на язык новогвинейского горного племени, и вы довольно быстро зайдете в тупик, потому что у них нет слов для вилок, тарелок, стаканов, кнопок, мыла, программ мойки и полоскания или загорающихся индикаторов ошибки. Но вовсе не глубинная природа языка препятствует папуасам воспринимать такие понятия; дело просто в том, что они незнакомы с соответствующими культурными артефактами. За достаточное время вы довольно хорошо смогли бы объяснить им все это на их родном языке.

Правда, попытавшись перевести на наш папуасский язык введение в метафизику, или в алгебраическую топологию, или, раз уж зашла речь, многие пассажи из Нового Завета, вы вряд ли преуспеете, потому что у вас не будет слов, соответствующих большинству требуемых абстрактных понятий. Вы, однако, можете создать словарь для таких понятий в любом языке, заимствуя их или расширяя значение существующих слов до абстрактных смыслов. (В европейских языках применяются обе стратегии.) Эти смелые заявления о теоретической возможности выражения сложных идей на любом языке – вовсе не принятие желаемого за действительное; они несчетное число раз были подтверждены на практике. Правда, этот эксперимент проводился в основном не с инструкцией к посудомоечной машине или учебниками метафизики, зато он очень часто проводился с Новым Заветом, который содержит богословские и философские идеи на чрезвычайно высоком уровне абстракции.

И если вас все еще искушает теория, что запас готовых понятий в нашем родном языке определяет понятия, которые мы можем усвоить, то просто спросите себя – если теория верна, как вообще можно усвоить что-то новое? Возьмите такой пример: если вы не профессиональный лингвист, слово «фактивность», вероятно, не входит в ваш словарь. Но значит ли это, что ваш родной язык (скажем, обычный английский) не дает вам понять разницу между фактивными и нефактивными глаголами? Давайте посмотрим. Глаголы «понимать» и «знать», например, называются фактивными, потому что если вы скажете что-то вроде «Алиса поняла, что ее друзья ушли», то вы имеете в виду, что Алиса осознала истинный факт. (Поэтому будет очень странно сказать: «Алиса поняла, что ее друзья ушли, но на самом деле они не ушли».) С другой стороны, нефактивные глаголы, такие как «допускать», не имеют в виду истинный факт. Когда вы говорите: «Алиса допускала, что ее друзья ушли», вы можете с одинаковой естественностью продолжить «так оно и было» и «но на самом деле они не ушли». И вот, пожалуйста: я только что объяснил вам новое и весьма абстрактное понятие – фактивность, которое до этого не входило в ваш язык. И сильно ли вам помешал ваш родной язык?

Поскольку ничто не свидетельствует, что какой-либо язык запрещает своим носителям думать что бы то ни было (как признавал еще Гумбольдт двести лет назад), влияние родного языка нельзя найти в том, что разные языки позволяют думать их носителю. Но где тогда его искать? Гумбольдт продолжил в довольно туманных выражениях, что языки тем не менее отличаются в том, что именно «поощряют и стимулируют делать через свою внутреннюю силу». Он, похоже, мыслил в правильном направлении, но явственно старался ограничить свою мысль и так и не выбрался за пределы метафор.

Можем ли мы превратить его туманные образы во что-то более ясное? Я уверен, что да. Но чтобы это сделать, нам надо оставить так называемую гипотезу Сепира – Уорфа, допущение, что языки ограничивают способность их носителей выражать или усваивать понятия, и обратиться вместо нее к фундаментальному открытию, которое можно назвать принципом Боаса – Якобсона.

От Сепира – Уорфа к Боасу – Якобсону

Мы уже встречали антрополога Франца Боаса, человека, предложившего Эдварду Сепиру изучать языки американских индейцев.

Франц Боас, 1858–1942 гг. (Государственные антропологические архивы, Смитсоновский институт)

Роман Якобсон, 1896–1982 гг. (Питер Каннингэм)

В 1938 году Боас сделал довольно тонкое наблюдение относительно роли грамматики в языке. Он писал, что, кроме определения отношений между словами в предложении, «грамматика выполняет другую важную функцию. Она определяет те аспекты каждого события, которые следует выразить». И дальше он переходит к объяснению, что такие обязательные аспекты чрезвычайно различны в разных языках. Наблюдение Боаса затерялось в небольшом разделе о «грамматике», в главе, называвшейся «Язык», в предисловии к «Общей антропологии», и его значение не было оценено по достоинству, пока через двадцать лет русско-американский лингвист Роман Якобсон не заключил догадку Боаса в лаконичную максиму: «Языки различаются между собой главным образом в том, что в них не может не быть выражено, а не в том, что в них может быть выражено». Другими словами, принципиальные отличия языков не в том, что каждый язык дает возможность выразить – ибо теоретически любой язык может выразить что угодно, – но в том, какую информацию каждый язык заставляет выражать обязательно.

Якобсон приводит следующий пример. Если я говорю по-английски: «Я провел вчерашний вечер у соседей», вы можете поинтересоваться, был ли мой компаньон мужчиной или женщиной, но я вправе вежливо сказать вам, что это не ваше дело. Но если мы говорим на французском, немецком или русском, у меня нет возможности двусмысленно об этом умолчать, потому что язык меня обязывает выбрать, были ли это voisin или voisine, Nachbar или Nachbarin, сосед или соседка. Итак, французский, немецкий и русский языки заставили бы меня сообщить вам пол моего компаньона, независимо от того, хочу я это говорить или нет. Это не значит, конечно, что говорящие по-английски не замечают разницы между вечерами, проведенными с соседом или соседкой. Также это не значит, что носители английского не могут выразить эту разницу, если захотят. Это лишь означает, что носители английского не обязаны каждый раз определять пол упомянутого соседа, а носители других языков обязаны.

С другой стороны, английский заставляет вас проговаривать некоторую часть смысла, которую в других языках можно предоставить контексту. Если я хочу рассказать вам по-английски об ужине с тем, кто живет по соседству, я, может, и не обязан сообщать вам пол своего соседа, но мне придется сообщить вам кое-что о времени события: я должен решить, то ли мы поужинали, то ли ужинали, то ли ужинаем, то ли будем ужинать и так далее. С другой стороны, китайский не обязывает своих носителей определять точное время действия при каждом использовании глагола, потому что та же самая глагольная форма может использоваться для прошлого, настоящего и будущего действия. И опять же, это не значит, что носители китайского неспособны выразить время действия, если они считают важным об этом сказать. Но, в противоположность говорящим по-английски, они не обязаны делать это каждый раз.

Ни Боас, ни Якобсон не рассматривали такие грамматические отличия с точки зрения влияния языка на мышление. Боас был в первую очередь озабочен ролью, которую грамматика играет в языке, а Якобсон занимался проблемами перевода и связанными с этим отличиями. Тем не менее мне кажется, что принцип Боаса – Якобсона – это ключ к открытию реального воздействия конкретного языка на мышление. Если разные языки по-разному влияют на мышление своих носителей, то тут дело не в том, что каждый язык позволяет думать своим носителям, а скорее в тех частях смысла, о которых каждый язык обычно заставляет думать. Когда язык принуждает своих носителей обращать внимание на отдельные аспекты мира каждый раз, как они открывают рот или навостряют уши, такие привычки речи могут в конце концов стать привычками мышления с последствиями для памяти, восприятия, ассоциаций и даже практических навыков.

Если все это до сих пор звучит слегка абстрактно, то контраст между гипотезой Сепира – Уорфа и принципом Боаса – Якобсона можно подчеркнуть с помощью другого примера. Китайский язык, позволяющий своим носителям скрывать время действия, может показаться нам довольно лаконичным, но попробуйте только представить себе, что может почувствовать носитель языка матсес из Перу, услышав о невероятно грубых и небрежных различиях времен в английском.

Матсес – это племя численностью около 2500 человек, которое живет в тропическом дождевом лесу вдоль реки Жавари, притока Амазонки. Их язык, недавно описанный лингвистом Дэвидом Флеком, при изложении событий вынуждает их устанавливать различия с гнетущей дотошностью. Прежде всего, в матсес есть прошлое трех степеней: вы не можете просто сказать, что кто-то «прошел там»; вы должны определить разными глагольными окончаниями, имело ли место это действие в недавнем прошлом (примерно в течение месяца), в давнем прошлом (примерно от месяца до пятидесяти лет назад) или в отдаленном прошлом (от пятидесяти лет назад). Дополнительно у глагола есть система различий, которую лингвисты называют «эвиденциальностью», и оказывается, эта система в матсес – самая сложная из всех когда-либо описанных языков. Когда бы носитель матсес ни использовал глагол, он обязан определиться – как самый дотошный адвокат, – как именно он узнал о фактах, о которых говорит. Другими словами, матсес обязаны быть хорошими эпистемологами. Есть отдельные глагольные формы, зависящие от того, рассказываете ли вы о непосредственном опыте (вы видели проходящего мимо своими глазами), о чем-то, выведенном из материальных следов (вы видели отпечатки на песке), о предположении (люди всегда проходят мимо в это время дня) или о свидетельствах других лиц (ваш сосед сказал вам, что он видел кого-то, проходящего мимо). Если утверждение сделано в неверной эвиденциальной форме, оно считается ложным. Так что если, например, вы спросите матсеса, сколько у него жен, то если только он не видит их всех в этот момент, то он будет отвечать в прошедшем времени и скажет нечто вроде: daëd ikoşh – «было две» (прямой недавний опыт). То есть то, что он скажет, значит: «Было две, когда я последний раз проверял». В конце концов, учитывая, что жены не присутствуют, он не может быть абсолютно уверен, что ни одна из них не умерла и не сбежала с другим с тех пор, как он последний раз ее видел, даже если это было всего пять минут назад. Поэтому он не может сообщить об этом как об известном факте в настоящем времени.

Но находить правильную форму глагола для событий, пережитых непосредственно, просто детская игра по сравнению с дотошностью, необходимой, когда вы сообщаете о событии, которое лишь предполагалось. Здесь язык матсес обязывает вас определить не только то, насколько давно произошло это событие, но также и насколько давно вы сделали это предположение. Положим, вы видели следы кабанов на земле где-то вне деревни и хотите рассказать друзьям, что в том месте прошли животные. На английском высказывание «кабаны прошли вон там» содержит ровно столько информации, сколько вам нужно передать. Но на матсес вам надо показать сразу, как давно вы обнаружили событие (то есть насколько давно вы видели следы) и насколько давно перед этим, по вашему мнению, произошло само событие (прошли кабаны). Например, если недавно вы обнаружили еще свежие следы, вы предполагаете, что кабаны прошли мимо незадолго до того, как вы увидели следы, и тогда надо сказать так:

kuen-ak-o-şhпрошли – произошло незадолго до обнаружения – обнаружено недавно – они«они прошли» (я обнаружил недавно, а случилось это незадолго до этого).

Если недавно вы нашли уже старые следы, вы должны сказать:

kuen-nëdak-o-şhпрошли – произошло задолго до обнаружения – обнаружено недавно – они«они прошли» (я обнаружил недавно, а случилось это задолго до того).

Если давно тому назад вы нашли следы, которые были тогда еще свежими, то вы должны сказать так:

kuen-ak-onda-şhпрошли – произошло незадолго до обнаружения – обнаружено давно – они«они прошли» (я обнаружил давно, а случилось это незадолго до этого).

А если давно тому назад вы нашли старые следы, то:

kuen-nëdak-onda-.hпрошли – произошло задолго до обнаружения – обнаружено давно – они«они прошли» (я обнаружил давно, а случилось это задолго до этого).

Система языка матсес странна для любого полета воображения, и пока что ничего столь же сложного больше нигде не было найдено. Матсес показывает, насколько фундаментально языки могут отличаться в видах информации, которую вынуждены передавать носители. Но странность матсеса вместе с тем помогает точно прояснить, где следует и где не следует искать правдоподобное влияние языка на мышление. Даже страшно представить, какие выводы сделал бы Уорф на основе языка матсес, попади эти сведения ему в руки, а тем более – что сделал бы его последователь из племени матсес на основе неизмеримой неопределенности английских глаголов. «Я счел бы неуместным допустить, – сказал бы такой мудрец-матсес, – что американец, который знает лишь английский язык и культурные идеи своего общества, может иметь правильное представление об эпистемологии. Носители английского языка просто не смогут понять разницы между непосредственно пережитыми событиями и выводами на основе умозаключений, потому что их язык предопределяет их монистический взгляд на вселенную, который смешивает событие с тем, как оно было испытано, в единое гибкое сращение».

Но все это пустые слова, потому что у нас нет проблем с пониманием различий глагольных форм языка матсес, и при желании мы можем легко выразить их на английском: «Я своими глазами видел недавно, как…», «Я уже давно сделал вывод, что…», «Я очень давно догадывался, что…» и так далее. Когда этот вид информации представляет особую важность, например на свидетельской трибуне, носители английского запросто используют такие выражения. Следовательно, единственная реальная разница между английским и матсес – что язык матсес принуждает своих носителей выдавать всю эту информацию, когда они описывают любое событие, а английский – нет.

Влияет ли требование определять эвиденциальность на мышление, выходя за пределы собственно языка, – этого пока никто не изучил опытным путем. Но все правдоподобные утверждения недавних лет о влиянии конкретного языка на мышление следуют сходным направляющим. Никто (в здравом уме) не станет в наши дни утверждать, что структура языка ограничивает его носителей пониманием лишь тех понятий и различий, которые уже оказались частью лингвистической системы. Скорее, серьезные исследователи будут искать последствия привычки выражаться определенным способом с раннего возраста. Например, вырабатывает ли необходимость постоянно обращать внимание на определенные аспекты бытия особую чувствительность к соответствующим деталям у носителей данного языка? Порождает ли она соответствующие модели памяти и ассоциаций? Это именно те вопросы, к которым мы обратимся в следующих главах.

Некоторых критиков, таких как Стивен Пинкер, безнадежно разочаровывает тот факт, что наш родной язык не ограничивает ни нашей способности рассуждать логически, ни нашей возможности понимать сложные идеи. В своей недавней книге «Субстанция мышления» Пинкер утверждает, что поскольку никто еще не исхитрился показать, что носители одного языка находят невозможным или хотя бы трудным рассуждать таким образом, который кажется естественным носителям другого языка, то все, что остается от влияния языка на мышление, – приземленно, непривлекательно, скучно и даже тривиально.

Очевидно, что считать привлекательным – дело личного вкуса. Но дальше я надеюсь показать, что, хотя реальные влияния языка на мышление сильно отличаются от диких волосатых утверждений прошлого, они далеко не скучны, не приземленны и не тривиальны.