Книга: Козацкому роду нет переводу, или Мамай и Огонь-Молодица

Назад: Запев

Дальше: ПЕСНЯ ВТОРАЯ, ТОЖЕ НЕ БЕЗ ПРИКЛЮЧЕНИИ

Книга первая

НАЧИНАЕТСЯ ПЕСНЯ ПЕРВАЯ

1

Эту песню Зеленого праздника мирославские девчата, неутомимые певуньи, пели с самого утра до тревожной ночи под троицын день, ради коего эта песня и на свет народилась, да и песня про калину славно звучала именно здесь, в городе Мирославе, скрытом в ее зарослях, потому что белым цветом пенилась в тот день вся Калинова Долина.

Вот почему эта песня… вот почему она…

Да вы лучше сами послушайте:

Ой червона калинонько,

Білий цвіт,

Ти квітчаєш, повиваєш

Цілий світ…

Наша пісня пролітає

3 краю в край…

Цвіт-калино, Украïно,

Розцвітай!

Была она длинновата все же, эта ладная песня, и слышна была в тот день по всем майданам, но зеленым улицам, но самым дальним закоулкам щедро убеленного кистями калины славного украинского города Мирослава.

Слышна была та песня и в березовой рощице у мирославского собора, о красоте коего в свою пору немало было книг написано, собора, возведенного без единого железного гвоздя, ибо железными — некогда тело Спасителя ко кресту пригвоздили.

2

Слышна была песня и в каменных панских хоромах, красовавшихся на площадях, слышна была и в хатах достаточных мещан и ремесленников, и на городских окраинах, где белели опрятные лачуги бедняков.

Долетала песня и до вышгорода, нависавшего над Мирославом развалинами доминиканского монастыря, сожженного еще старанием гетмана Богдана Хмельницкого — за то, что мнихи-доминиканцы, никак не желая прихода козацкого вызволительного войска, освящали шляхетский меч, вокруг костела его носили, дабы господь помог искоренить всю вольную Русь, а пожар полыхал там с такой неистовой силой, что колокола в костеле сами собой звонили… Теперь по всей горе над Мирославом простирался широкий пустырь, и только щедрый источник на самом верху по-прежнему струился вниз веселым ручейком да на готической башне разрушенного монастыря в последнее время денно и нощно сидел угрюмый сокол.

Оттуда же, от развалин монастыря, хорошо был виден и весь город, и река Рубайло около него, и Красавица-озеро, дугой изогнутое, и хаты за озером, и вся Калинова Долина, огромная чаша, в коей столь укромно раскинулся не только город Мирослав, но и хутора, и села, поля, сады и огороды, рощи и дубравы.

Оба выхода из обширной Долины — меж холмами и пригорками, меж речкой и озером, меж топями и непроходимыми болотами — замыкали две крепости, не так давно сооруженные Бопланом: высокие валы с четырьмя башнями, с пушками в неравнопробитых бойницах, с тяжелыми воротами, ведущими в Коронный замок, который торчал меж озером и высоким берегом реки Рубайло, а за рекой дальше и дальше тянулись заболоченные луга, поросшие ольшаником, лозняком и вербой.

По горам вокруг Долины взлетали в небо крылатые ветряки.

Чуть поодаль сияла белая церквушка, построенная много лет тому назад из неокоренных березовых бревен, и так она покосилась от времени, что казалось: вот-вот повеет ветер и она рухнет в Рубайло.

Весь город Мирослав был похож на сад, на рощу, на дубраву: старые-престарые груши да яблони высились всюду, как дубы, — их даже рубили на дрова, столько их там было. Березы повсюду сверкали белизной. Зеленели еще не распустившиеся цветники. Красовались осокори и яворы.

Не было там лишь тополей, обыкновенных пирамидальных тополей, раин, впоследствии привезенных к нам из Италии и с половины восемнадцатого века столь обычных для украинского пейзажа…

И всюду цвела калина.

А песня о ней плыла и плыла.

3

Слышна была песня и в доме епископа Мельхиседека, в нижнем ярусе поставленного «глаголем» каменного дома, в парадных покоях, убранных в зеленую субботу, в канун троицы, всякими ветками и зеленью, дома, где как раз в это время держала совет военная рада мирославцев.

Оружная сила Гордия Гордого со всех сторон подступала к Калиновой Долине, к городу Мирославу, чтоб его захватить: гетман оставлял отряды желтожупанников по крупным украинским городам, иначе не мог он двинуться войной далее, на Москву.

Посполитые, сиречь простолюдины, весь народ украинский — чинили препоны Однокрылу, клятвопреступнику, серпы и косы на оружие перековывали, сушили сухари да свиней на сало резали, мясо в бочках солили и развозили округ по лесам да оврагам, зарывали в землю либо снаряжали чумацкие обозы в Нежин, Мирослав, Ромен, Полтаву или другие города, куда сбиралось верное своим вольностям козачество левого берега Днепра, хотя то же самое деялось и на правом, где все больше и больше простолюдинов вставало на защиту святого дела.

Повсюду женщин и детей вывозили с хуторов и сел, но куда ж им было податься? Многие с детьми потянулись на Московщину — искать защиты у добрых соседей, а иные молодицы и девчата уходили с козаками и посполитыми — отстаивать свою свободу и честь.

Против гетманского нашествия люди окапывались двумя-тремя валами, но местечкам, но селам и слободам, но сдержать ворога не могли, потому что надвигалась превеликая сила под стягами изменника: немчура злая, горше татарвы, да и славян немало наемников, да и своего козачества не одна душа была, да и шляхты не счесть — и польской, и угорской, — люди от того вторжения уже терпели беду, и что творилось там — не передать!

За неделю войны вся Украина вспыхнула пожарами и залилась кровью, — наемники-чужеземцы показали себя хуже псов, и доморощенные гетманцы тоже хороши были и, как повествует очевидец, многие города разоряли, церкви опустошали, невест и девиц поганили, чрезмерные поборы взымали, коней, скот, овец угоняли и всякие иные тяготы людям чинили, и росли по городам да селам безлистыми рощами виселицы, и уже не одна душенька погибла, немало и в орду погнали — в полон, в неволю, на поругание…

За несколько дней Лубенщину, Миргородщину, Полтавщину, да и над Днепром немало сел и городов попрал неверный гетман, и уже немало людей с обеих сторон пало, однако некоторые города и слободы держались твердо, и люди верили, что выстоят любой ценой…

Гетман Однокрыл, нагло двинувшись с чужеземным войском на Москву, не раз, не два в стремительном походе вынужден был останавливаться, ибо во всех, почитай, городах Приднепровья, даже в селах — оружно встречали изменников и наемников не только запорожцы, куда уже козачество успело добраться из Сечи, но и люди мирные, и за каждый свой шаг вперед изменник расплачивался большою кровью.

Отряды гетманцев, продвигаясь по всей Украине на северо-восток, где успевали быстро пройти вперед, а где задерживались. Войска Однокрылу потребно было сразу много, затем что, кроме жолнерских отрядов, по большим городам и замкам ему приходилось оставлять немалую охрану, а порой, приневоленный обстоятельствами, он осаждал непокорные города, которые не желали сдаваться на милость изменника.

В те времена осада была на войне делом обычным, и однокрыловцы, окружая город за городом, надеялись на то, что закрома повсюду не так уж полны, да и оружия везде было не так-то много, к тому ж еще по городам Полтавщины кое-где люди уж мерли от какого-то мора, — однако защитники держались и верили: сколько бы лет гетманцы ни добывали те города, все равно не взяли бы их, так горяча была в людях решимость отстоять свою свободу, так неколебимо вели свое ратное дело пешие да конные воины и пушкари, хлеборобы и огородники, пастухи и ковали, весь ремесленный люд Украины.

Судилось, видно, претерпеть длительную осаду и городу Мирославу, потому как войска Однокрыла стягивались отовсюду к северному выходу из Долины и, пожалуй, уже стояли бы ногою на этом Соборном майдане, кабы мирославские ремесленники и мещане под водительством нескольких десятков запорожцев (которые на то время случились в городе) не дали гетманцам такой отпор у северной крепости, что немало шляхты и татар, подступая к Мирославу с той стороны, сложили свои головы, а иные шляхтичи, видя, что дело худо, свой гонор порастрясли и начали ради бога молить о пощаде, но защитники и тех истребили, а кто успел, сверкал там пятками, потому что татары, удирая, угоняли, где могли, и панских коней, и сердяги шляхтичи вынуждены были спасаться пехтурой.

Узнав о таком своем позоре, Гордий Гордый велел стянуть к Мирославу, как о том донес пойманный немецкий капитан, трижды по десять тысяч войска, и эта сила сюда уже понемногу подступала и не раз пыталась овладеть городом, но дальше северной крепости ворог не имел силы пробиться, а южный проход в Долину однокрыловцы закрыть еще не сумели, хотя кольцо могло замкнуться не сегодня-завтра.

А покамест к городу Мирославу отовсюду стекались, в поисках убежища, тысячи и тысячи голодных, оборванных беглецов, которые так и жили печальными таборами по левадам и майданам, рассказывая людям про злодейства, чинимые однокрыловцами на пути в Москву.

Тем временем военная рада города Мирослава обо всех этих бедах держала совет, соборне решая, что надо успеть, покамест кольцо осады не замкнулось, как выстоять, отбивая наскоки ошалевших наемников пана гетмана, как отвратить очевидную угрозу голода в осажденном многолюдье, куда стекалось все больше и больше посполитых, искавших избавления от смерти и неволи.

Что гетман Однокрыл, не взяв Мирослава, подастся дальше, на север, надеяться было бы неразумно: тот же немецкий капитан и беглецы-желтожупанники, переходившие на сторону народа, да и наши потайные дозорщики, все доносили, что от Калиновой Долины пан гетман не отступит, ибо здесь — и это все знали, — где-то здесь, то ли в городе, то ли в долине, еще по приказу Хмельницкого, запорожцы когда-то укрыли немалые сокровища, которые Гордию Гордому были вот как нужны для уверенности в успехе вероломно затеянной войны.

4

Вот почему следовало ожидать худшего.

Вот почему в такую заботу была повержена вся рада и все те, кто там слушал у раскрытых окон, вот почему по всему городу и песня о калине звучала так тревожно и печально…

А на военной раде города Мирослава, в архиерейских покоях, видные мирославцы, кто на ту пору освободился от дозора, от стычек у северной крепости, от тяжкого труда войны, все думали и гадали там, как лучше лиху посполитых пособить, судили, что можно сделать, пока еще не замкнулось кольцо осады, пока длится праздник троицы, те два-три дня, в кои можно было не ждать удара гетманцев, ибо гетман Однокрыл, душа православная, всегда был известен своей показной набожностью.

На раду в архиерейские покои собралась не только старши́на, то есть виднейшие атаманы козачества, но и отцы города — выборные советники с бурмистром в начале, но и люди от ремесла — мастера цеховые да знатные купцы, что вели торговлю со странами Ближней Азии и Европы, пожилые братчики-ремесленники из крупных цехов — ковальского, оружейного, ткацкого и других, от нескольких цехов портновских (портных, которые обшивали горожан, портных козацких, которые шили жупаны, портных духовных, немецких и женских) и от цехов более мелких: от цеха книжного (то есть печатного), лекарского, аптекарского, золотого дела мастеров, от цеха нищих и от всех других тридцати трех цехов города Мирослава, а не было на той раде только старейших ремесленниц от цеха веселого, или, как его тогда именовали в законе, «цеха пречистых сестер», потому что старейшие крали этой любвеобильной профессии не могли уже быть видными мастерицами своего дела, а тружеников и тружениц самых молодых — от любого цеха — на важнейшие рады тогда не звали, ибо заседали там самые толстенные, а тонкие в ту пору воевали или работали; меж толстяками-то были еще и предобродетельные судьи из церковного братства, монахи да попы, кои могли посещать приют пречистых сестер только лишь потаенно.

Главенствовал на этой раде сам достопочтенный владыка, епископ, то есть архиерей, строгий хозяин дома сего, бывший воспитанник киевской Академии, слывшей в те поры светочем науки для всего православного мира, затем — чернец, нареченный при посвящении в иерейский сан отцом Мельхиседеком, а ранее хорошо-таки известный на Украине под именем полковника Миколы Гармаша, смолоду на Сечи прозванного Голоблею, то есть Оглоблей.

Это был человек заметной стати и красоты, той красоты, какую можно было бы назвать истинно козацкой, может и грубоватой, и порою чуть резкой, но мужеством своим и горящими глазами выделялся запорожец даже в большом многолюдье.

Хоть и не осталось на его макушке первейшего украшения козака — запорожской чуприны, оселедца, но светлые и пышные волосы кудрявились, словно у парубка, еще не стриженного в козаки, а свойственной возрасту седины в русых прядях никто не замечал, и трудно было сказать про этого белоуса — то ли сед он, то ли просто уродился таким белокудрым.

Его большие черные очи казались еще больше, как то бывает у людей со светлым чубом и бровями, в сей миг эти очи казались еще чернее, потому как на лбу владыки белела полотняная повязка, на коей уже проступила кровь от раны, полученной во вчерашнем бою у северной крепости.

Под окровавленной повязкой его глаза горели неутолимым огнем, и недаром же многие в городе Мирославе побаивались взгляда этих глаз, и даже люди с вовсе незначительными провинностями начинали клясть прегрешения свои, ибо уверены были, что, греха вкусивши, утаить его не удастся, потому что глаза владыки всё добудут с самого дна души — безо всякой исповеди.

Владыку боялись.

Однако и любили.

И верили ему.

И то, что сейчас его черная ряса была перехвачена ременной перевязью, да и сабля на боку болталась у преподобного, никого не удивляло, а даже радовало, что встал во главе обороны города владыка их духовный, которого бог не обидел ни умом, ни военным талантом.

Поповского духа у отца Мельхиседека было не с лишком, ибо не стал он святошей и к каждому словечку не присовокуплял мудрости Святого писания, как то водится меж учеными попами да архиереями, а делал сие в меру, и большинство защитников города, собравшихся тут, в покоях владыки, и люди, стоявшие на Соборном майдане, под окнами дома, и те, что там где-то, у Теслярской башни, на северной окраине Калиновой Долины, ждали нападения врага, — все они верили не только в его доброе сердце, но и в ратную доблесть епископа, как верили в свое святое дело, верили в победу правды.

Вот почему столь многолюдно и столь тихо было тогда на Соборном майдане, у дома епископа: меж бревенчатой, о девяти куполах, церковью и каменным двухъярусным домом Мельхиседека, казалось, маковому зернышку упасть было негде.

Даже на соседних крышах, деревьях, заборах, да и под самыми окнами дома владыки набралось видимо-невидимо слушателей и зрителей (а среди них, известное дело, и гетманских проныр), затем что в городе в те дни народу, в общем, прибавилось, слонялось уж по улицам немало и бездомных, коим и ночевать-то приходилось где попало, ибо, как мы уже о том говорили, все в тяжкую годину искали по городам Украины, а то и России убежища от всякой военной напасти.

Сквозь открытые окна в дом заглядывали охочие послушать раду — козацкая голытьба, челядь ремесленников, школяры, спудеи — сиречь студиозусы, монахи, торговцы, женщины, дети.

Порой подымался на майдане гомон, но те, кто был у самых окон, шипели и цыкали на задних, а те — на стоящих дальше, и гам снова и снова утихал, ибо каждому понятно было, что мешать в столь важном деле не следует, да и хотелось всем поскорее узнать, что́ затевается там, на той широкой раде.

Люди, притихшие у окон, сосредоточенно внимали каждому слову.

И тут же всё шепотом передавали тем, кто стоял, ожидая, у них за спиной.

А те — дальше и дальше.

И Соборный майдан, и весь Мирослав, да и вся Долина мигом узнавали — кто и что сказал в покоях владыки.

А это ведь надобно было знать каждому, ибо в покоях владыки уже завязывался спор: отец Мельхиседек, у бога многомилосердного моля терпения, угрюмо спорил с паном Демидом Пампушкой, коего ясновельможный гетман, во внимание ко всем его заслугам и услугам, дня три тому назад, когда Козак Мамай был уже в темнице, милостиво отпустил в Мирослав.

Пампушка-Стародупский и владыка спорили, а все, почитай, кто был там, пособляли своим словом разгневанному мирославскому владыке, духовному отцу и военачальнику.

5

Опершись у стола на резной, черного арабского дерева аналой, — он привык разговаривать стоя, — отец Мельхиседек, до сих пор не избавившись от прежних запорожских повадок, обращался к мирянам с такими от сердца словами:

— Послушайте меня, старого пса, братчики, что я скажу вам: снова придется слать письма о помощи.

— Кому? — спросил Пампушка-Стародупский.

— Кошевому на Сечь.

— Посылали уже, — возразил Пампушка.

— Аж три! — добавил тонюсеньким голоском реестровый сотник Хивря, неугомонный злоехида, еще не старый, опрятненький и весьма женоподобный человечек. — Аж три письма!

— А где они? — спросил епископ. — Однокрыловцы хватают наших гонцов. Придется снова слать бумаги: еще и по городам, ко всем полковникам, кто верен Украине. Да и писать московскому царю…

— Про что писать? Про то, что царь должен ведать и сам?

— Про все! Про то, что пан Гордий Гордый, генеральный писарь Войска Запорожского, отрубил в Киеве, в Гадяче, в Черкассах головы двум десяткам козацких военачальников, самозванно объявил себя ясновельможным и, захватив знамена, булаву, клейноды и казну покойного нашего гетмана, нарушил присягу, данную и Москве.

— Про это мы царю уже писали! — выкрикнул Пампушка.

— А теперь, — словно и не слыша, продолжал архиереи, — клятвопреступник с панами-ляхами, с наемными сынами Европы да с ордами Карамбея о сорока тысячах крикливых крымчаков, белогородцев и ногайцев разоряет села и города Украины, подступил уж и к нам, чтоб захватить несметные сокровища, когда-то и где-то сокрытые в Калиновой Долине запорожцами, сокровища, кои позволят Однокрылу купить в Азии и Европе такую рать, что не устоим против нее — ни мы, ни ты, пресветлый царь, когда он двинется и дальше, на Москву. А если он, захватив Мирослав (хотя мы во храме всем миром крест целовали — не сдаваться ворогу живьем), двинется и далее, к Путивлю, где твои бояре с войском отаборились, а к нам зачем-то не идут, дабы их истребить, — чтобы затем и за тебя приняться, царю наш, на Москве…

— Все то же, что в трех ранее отосланных письмах! — вырвалось у Пампушки.

— Не в трех, а в четырех уже! — поправил его женоподобный сотник Хивря, и его тоненький голосок был звонок, как бывает у молодой на второй день свадьбы. — Да, в четырех!

— Вот видите, — обрадовался пан Куча. И добавил — Да и про наши сокровища писать не стоит. То ли есть они, то ли нет их… кто знает! А царь спросит: где они?.. Неосмотрительно!

Но владыка, как бы не слыша остороги, продолжал:

— И вот… идя супротив Москвы, сей черный лебедин разоряет наши села и города. Пылает Украина. Но наперехват клятвопреступнику, дабы преградить ему путь на Москву, оружно встают посполитые обоих берегов Днепра. Так спасай же нас, царю! Спасай нас и себя… Вот так и напишем ему, царю московскому!

6

— А царь подумает, ваше преосвященство, что мы тут испугались, — снова забеспокоился Пампушка.

— Подумает! — живо подхватил тот самый Хивря, румяный, щекастый, как пожилая тетка, длинноносый и безусый, с жиденькой чупринкой, с большущими синими глазами, глядевшими на все с укоризной, нелепый сотник, о коем все знали, что он обабился (дома он за милую душу месил тесто, доил коров, прял и шил, а то хаживал и за бабку-повитуху, ибо и в том деле знал толк, за что его и прозвали Хиврею), да и впрямь он больше походил на какую-нибудь пожившую святошу, чем на бравого реестрового сотника. — Подумает, что испугались, — повторил пан Хивря, — да за шкуру нам сала и зальет… еще поболе, чем теперь! — И он нагло вытаращил глаза на царского воеводу Савватея Шутова, сидевшего у стола бойкого старичка, боярина, издалека прибывшего сюда, дабы в меру сил поднажиться, и прилагавшего к сему делу немалые старания, а занимали его в Мирославе не люди, не правда, а шинки и барыши от горилки, что весьма беспокоило и пана Хиврю, который держал в Калиновой Долине до прибытия сюда воеводы Шутова десятка два шинков. — Зальет нам царь за шкуру сала, вы не думайте.

И тут-то пан обозный, Демид Пампушка-Куча-Стародупский, наконец решил: настало время повыгодней показать себя истинным сторонником Москвы, — сие могло пригодиться в исполнении его далеко идущих умыслов, ибо пан Пампушка, посягая на гетманскую булаву, отлично понимал, что без помощи обманутого народа (даже и с кучей червонцев — из желанного запорожского клада) против лукавого лебедина он один ничего поделать не сможет, вот и вознамерился теперь морочить мирославцев, возглашая свою приверженность Москве.

И Пан Куча воскликнул:

— Ты смеешь, пан сотник, такое плести против его царского величества?!

— А ежели царские воеводы ловчее королевских обдирал! — тоненько пропел пан Хивря, кивая на боярина Шутова. — Шинки да корчмы! Чьи они были? Мои да королевские. А стали? Царские! А все прочее? Как было всегда! Даже арендаторы шинков — те же самые: как торчали за стойками рыжие да черные пейсы, так и торчат!

— Пейсы, пейсы! — рассердился боярин. — Да они только и платят царскому величеству! Ваши-то магистратские… должны они доходы сбирать…

— Сдирать, а не сбирать! — крикнул женоподобный сотник.

— А где они, доходы? Где? Старши́на ваша, старосты, бурмистры нас, воеводу царского, не слушают! Все дела, городские и козацкие, вершат без нас! Вот нам и остаются лишь поборы…

— А как же! — снова зазвенел пан Хивря. — Грабеж и подати завели не хуже ляхов: дай и дай, не стельный, а телись! С кого шкуру дерут, а с кого уж и сало топят!

— Врешь, тетка! — не сдержавшись, рявкнул наконец бывший полковник, точно солью сыпанул в глаза Хивре. — Нет же такого, как бывало при польских панах. — И обратился к окружающим — Нет же у нас такого, как по городам под властью Однокрыла?

И рада вся, и весь майдан взгомонились и зашумели, — в Мирославе-то собрались уж тысячи людей, которые, бежав от гетманского глумления, рассказывали тут про те самые беды, что терзали Украину и при господстве Польши: однокрыловцы истребляли добрых людей, словно траву косили.

И люди на майдане, будто от боли, кричали:

— Глумятся над верой!

— Бьют!

— Пускай бьют, масла не выбьют!

А какой-то древний лирник, по ту сторону окна, слепой, с лицом, покрытым шрамами, бывший козак, молвил с горечью, словно бы про себя, но так, что его услыхали все:

— Наши люди до того обеднели: горло перережь — кровь не пойдет! Но всё режут и режут…

— Слышишь, Хивря? — спросил архиерей.

— Я ж — не про это! Я — про шинки. А что бедных людей обирают паны поляки…

— А сам ты шкуры не дерешь с крепостных да хлопов?

— Глас херувимский, а глаз сатанинский!

— Мелочи тебе солнце застят! — высокопарно сказал женоподобному сотнику пан Куча-Стародупский, и не потому сказал, что были у него такие уж твердые убеждения, а потому лишь, что в ту пору пану обозному было это выгодно и удобно. — Мелочи солнце застят, пан Хивря! Москали — братья наши по вере православной! Чего ж ты тявкаешь, собака?!

— Я ж не про веру — про шинки! За горилку-то денежки кому перепадают?

— Ты сам не прочь загребать их, старый шинкарь? — ехидно спросил Пампушка, искоса взглянув на Савватея Шутова, на воеводу: какое впечатление производит на него сие заступничество?

Но воевода старенький уже тихо, что ребенок, спал.

7

— Ну, наговорились? — не скрывая насмешки, спросил епископ Пампушку. — Нашли, где правда? — Он-то хорошо знал подлинную цену, как мы теперь сказали бы, патриотической болтовне пана сотника. И епископ спросил у рады: — Так что ж, народ честной? Еще одно письмо царю пошлем?

— Как же! — в один голос выдохнула вся рада, и сразу там, за окнами, одобрительно загудел весь майдан.

— Будем писать, преподобный и любимый наш владыка, — торжественно подтвердил за всех старый гончар Саливон Юренко, по-уличному прозванный Саливоном Глеком, что значит Кувшин, и все согласно закивали головами, поддерживая слово достойного мирославца.

Однако сызнова выскочил Пампушка, потому как не оставляла его надежда — любой ценой пошатнуть любовь горожан и их доверие к этому монаху, снова ставшему военачальником.

— Да что ж мы еще можем написать царю? В четвертый раз просить о помощи, не уронив этим своего достоинства?

— А мы ему, дабы не уронить достоинства, напишем, пане обозный, этак… — И архиерей остановился, собираясь с мыслями, и трудно было взять в толк, не шутит ли его преосвященство, когда он вновь заговорил — А мы ему напишем вот так: «Коль ваше царское величество безотлагательно не пришлет сюда на подмогу свои полки, всем нам тут жаба титьки даст, сиречь нам конец настанет, да и вам самим там, на Москве, пресветлый царю, солоно придется!»

— Хо-хо-хо! — тоненько, словно престарелая пани, захихикал пан Хивря.

— Так и напишем его царскому величеству?! — вскричал и Пампушка, начисто лишенный запорожского юмора. — Жаба титьки даст? Я слов таких не подпишу!

— Подпишем и без тебя, — усмехнулся епископ.

— Это ж не ваша забота: вы — архиерей, а не атаман!

— Архиерей, волей народа, снова был вынужден стать мирославским полковником.

— Нешто перевелись на свете настоящие козаки? — спросил Пампушка, выпячивая живот.

— Ты — про себя? — спросил епископ.

Все захохотали, а Пампушка-Куча, видя опасность положения, сказал:

— Никто не захочет воевать под водительством чернеца!

— Никто? — спросил владыка. И, помолчав, сказал — Ну, коли так… — и поклонился раде — Я прошу мир уволить меня от ратных забот.

— Как-как? — не расслышав, удивленно спросил кто-то по ту сторону окна.

— Возьмите у меня пернач. — И владыка не спеша переложил на край стола знак своей полковничьей власти.

— Не возьмем, — строго сказал кто-то в покоях.

— Не возьмем! — закричал и тысячеголосый майдан.

— Я ведь немощный старый монах… — начал было архиерей, но его прервали голоса в покоях и на майдане:

— В воду его, старого!

— Сору ему на голову!

— Киями его, собаку!

— Киями, чтоб не артачился!..

И это было самым высшим знаком любви и почтения к бывшему запорожскому полковнику Миколе Гармашу, знаком всенародного доверия к его душевной чистоте, к ратным талантам, ко всему доброму, что было у их духовного отца, снова ныне вставшего на защиту правого дела.

— Возьми пернач! — велел ему цехмистр гончаров Саливон Глек. — Мир просит.

И полковник снова взял пернач — знак своей власти.

На три стороны поклонился, ибо на четвертой никого не было: на стене висел гравированный в Лондоне портрет покойного Богдана Хмеля.

— Кланяется миру, — сказали за окном.

И весь майдан ожил.

И, как на Сечи, цветистыми птицами взлетели вверх шапки да шлыки.

А в глазах старого архиерея любовь и доверие народа вызвали слезу: как ни высоко стоял он над людьми, чистоту сердца сохранил навеки, хотя и не вспоминал никогда известных слов апостола Павла: «Omnia munda mundis», то есть что-то вроде: «Для чистых — все чисто».

Старик прислушивался к гомону.

Но гомон тот сразу стал угасать.

— Да поможет нам вечная мудрость… — начал было архиерей, но умолк: вдалеке снова заухали пушки, и грохот дальнего боя отчетливо послышался тут. — Поди да узнай — что там опять приключилось? — велел епископ келейнику, куцему бородатому монашку в рыженькой линялой рясе, и тот, еле двигая здоровенными чеботами, тихо исчез за дверью, а все молчали, потрясенные, ибо никто не ожидал, чтобы тот треклятый живодер, Однокрыл, отважился наступать в клечальную субботу, в канун троицына дня.

Думками все понеслись к тому месту, где все громче и громче ухали пушки, к северному входу в Долину, а иные воины поспешно вышли с явным желанием поскорее добраться туда.

Стало меньше народа и на Соборном майдане, там, за окнами.

А пан Демнд тем временем молча думал о чем-то своем, не сводя рачьих буркал с отца Мельхиседека.

8

Пана Кучу, давно уже ставшего потаенным католиком, — а их в ту пору немало было меж украинскими вельможами и магнатами, — епископ раздражал своей непримиримостью к отступникам народа и православной веры, к изменникам отчизны, своим непоказным правдолюбием, своими козацкими повадками, которые и по сей день давали себя знать. А пуще всего возненавидел пан Куча епископа Мельхиседека за то, что сей проклятущий черноризец, покамест пан обозный ездил в Стародупку справлять свою свадьбу с Роксоланом, принял на себя обязанности военачальника, ибо мирославский полковник пан Косюра-Черный переметнулся к Однокрылу за день или за два до начала этой войны и бежал из Мирослава, — хотя власть военную, ясное дело, и в городе и по всей Долине должен был взять в свои руки именно он, Демид Пампушка-Стародупский, как то и надлежало полковому обозному, да еще такому богатому, как он.

Бог его знает, на что Пампушка уповал (не на сожженную ли в степи кучу ладана), но пану обозному почему-то казалось, что все им задуманное свершится быстро и легко: и зарытые где-то там мирославские клады сразу отдадутся ему в руки, и полковником он станет (а было это тогда никак не меньше чина нынешнего маршала), и гетманом — без мешканья и проволочки, — и вот теперь, когда не сразу все получалось как надо, Пампушке хотелось хоть немножко поколебать уважение к слуге господнему, епископу Мельхиседеку, еще и потому хотелось, что он его просто боялся: ведь этот бывший запорожец становился порой буен и грозен, как ревущая весенняя вода.

И разговаривал епископ иной раз, как тютюном в глаза сыпал, — это когда правдой колол глаза.

Боялся Пампушка и пронизывающего взгляда этого козацкого полковника, что смолоду прославился на Запорожье, а потом в полках покойного гетмана, который и заставил его затем напялить черную рясу, зная силу церкви и радея, как муж державный, о том, чтоб отдать се в чистые и верные руки… В вызволительной борьбе украинского народа, надо сказать, не последней заботой искони была и чистота православной веры, чистота от католических влияний Рима, то есть от посягательств чужеземцев, которые всегда тайно и явно действовали через своих поверенных, что ходили и ходят из страны в страну в сутанах и без сутан.

Съежившись под взглядом Мельхиседека (по той причине, что не забыл и своей недавней подлости, учиненной против Мамая), Пампушка хотел было сказать владыке что-то примирительное, но из-за окна вдруг прозвучал довольно громко низковатый женский голос:

— Ба́тько!

— Что тебе? — отозвался на этот зов гончар Саливон Глек и сердито обернулся к широкому среднему окну, где появилась наймичка Лукия, которая выросла в доме старого гончара и всегда звала его ба́тьком.

Это была статная и высокая, длинноносая и уже не первой молодости девушка — с тяжелой золотисто-русой косой на плече, с суровым взглядом серых очей и с такою в них тревогой, что старый Саливон, цехмистр гончарного цеха, аж привстал, обеспокоенный.

— Тато, подойдите-ка! — опять позвала девушка.

— Разве не видишь: тут — рада!

— Вот не люблю, когда болтают лишнее, — строго сказала девушка, и Глек поспешил к окну.

— Что сталось? — спросил гончар, подходя.

— Дверь украли, — громко сказала девушка.

— Какую дверь? — удивился гончар.

— Ту, что из хаты — в сени. Снята с петель! — И девушка вдруг рассердилась — Вот уж не люблю! Коли б вы тут не разговоры разговаривали, а дома дело делали, то и дверь была б цела, отец.

— Кому ж это понадобилась ваша дверь? — спросил обозный.

— И у вас дверь украли? — озабоченно обратился к Лукии отец Мельхиседек.

— А что?

— По всему городу крадут двери! С поличьем Козака Мамая…

— Странное дело, — буркнул Пампушка, пряча взгляд.

— Что-то такое и я слыхал, — сказал седой маслодел Вида. — За три дня в городе кем-то украдены десятки дверей.

— Может, какая нечистая сила? — встревоженно отозвался кто-то за окном.

— Но зачем нечистой силе двери? Кому нужны?

— Однокрыловцам, — уверенно сказал пан Пампушка.

— Да зачем же?

— Чтоб напугать упрямых мирославцев, — убежденно бросил пан Куча. — Наши письма кто-то перехватывает! Из пушек стреляют! А какая-то нечисть крадет по хатам двери! Надо бы подумать…

— Мы еще не кончили с письмом к царю, — неприязненно сказал Мельхиседек, и глаза его блеснули черной молнией.

9

— Детей пожалели бы! — тихо пробубнил сотник Хивря.

— Каких детей? — спросил епископ.

— Чьих? — хриплым басом спросил и старый гончар Саливон.

— Наших детей, — отвечал сотник Хивря. — Мы ведь четырех лучших хлопцев послали с письмами в Москву? Да и на Сечь! Да и в Полтаву! В Гадяч! В Чернигов! А где они, те хлопцы? Где? Погибли? Никто не знает… Да и те четверо? Дошли ль до Москвы?

— Вот мы и решили послать пятого, — кинул гончар.

— Наших детей, вишь, не жалеете!

— У тебя ж их никогда не было.

— Разве я — про своих?

— Вот и помолчи! — И гончар глухим пригасшим голосом заговорил — Это ж мой сын, мой, а не твой, Микола мой с одним из тех писем подался в Москву… Мой сын! — выкрикнул старик. — А дошел ли? Или схватили его и пытают неведомо где? А то у однокрыловцев давно уже дух испустил на колу? Или попался в руки святой инквизиции? Не знаю! Но… коли надо будет, пошлю сегодня и второго, Омелька, пошлю еще и третьего, Тимоша, и сам пойду, когда мир повелит, — нести в Москву десятое, двадцатое письмо, пришла бы нам только подмога в нашей беде…

— Как было в те разы, — сказал владыка, — нести письмо должен достойнейший… Подумаем!

И вся рада, в раздумье, молчала.

— Надобен хлопец сильный и смелый.

И вдруг из-за окна послышался робкий, порывистый женский голос:

— Возьмите моего хлопчика…

Это сказала Явдоха.

И даже сама испугалась своих слов, неожиданных для нее самой.

Вдвоем с Михайликом они стояли, привычно взявшись за руки, под крайним окном и слушали, что там говорят на совете.

Не найдя в Мирославе ни работы, ни пристанища, переночевав несколько ночей под тыном, потрепанные в стычке несколько дней тому назад — в степи, они пришли сюда, на Соборный майдан, куда стремился весь город, и теперь, после неосторожного выкрика Явдохи, когда все оглянулись на них, сын и матинка, стыдясь своего нищенского вида, не знали, куда деваться от всеобщего к себе внимания.

Но делать было нечего, и матинка опять сказала:

— Пошлите в Москву моего хлопчика.

— Я сам скажу, мамо, я сам! — с досадой дернул ее за рукав, взопрев и весь горя, бедняга Михайлик. — Я сам…

— А откуда вы тут объявились? — недоверчиво спросил у матери сотник Хивря, поглядывая на них через окно.

— Из Стародупки, паночку, — почтительно поклонилась Явдоха.

— Хочешь сына послать на верную смерть?

— Э-э, нет, — сказала матинка. — Он дойдет. Живой!

— Разве он знает дорогу?

— Я ж сама пойду с ним, папе.

— А ты? Ты знаешь дорогу до самой Москвы?

— Расспрошу.

— А сын грамотен?

— Нет.

— А как же он будет говорить с самим царем?

— Вот как я, пане, с вами.

— Царь, вишь, только по-ученому разумеет.

— Как же будет? — тревожно спросила мать.

— Никак! — тоненьким голоском засмеялся Хивря.

Явдоха склонила голову, а сынок ее, готовый от смущения провалиться сквозь землю, рванулся прочь от окна, но матинка держала его за руку, ей ведь надо было знать, что будет дальше.

Пан Пампушка, узнав Явдоху и Михайлика, хотел было приказать челяди схватить их, однако тут же владыка снова спросил:

— Кто ж понесет письмо?

Тогда старый цехмистр гончаров Саливон Глек сказал:

— Мой второй сын, Омелько. Он понесет письмо.

10

Напряженное молчание встретило слова гончара.

Никто не ждал такого!

Старший сын Глека, Микола, козак ученый, что дослужился уже до хорунжего, ушел недавно с таким же письмом в Москву.

В дорогу дали ему голубя и велели, коли дойдет, пустить его из Москвы с письмом, дабы мирославцы знали, что ответил царь на их просьбу о помощи.

Но вчера голубь вернулся. Без письма.

Что-то, видимо, стряслось недоброе…

А вот сегодня, сейчас, старый гончар сказал, что и новое письмо в Москву понесет второй сын его, Омелько Глек.

Этого не ждали. И народ молчал.

У Саливона Глека, кроме Омелька и Миколы, был еще и третий сын, самый младший, Тимош, спудей киевской Академии, который весьма огорчил старика, вернувшись этой весной в Мирослав с бродячими лицедеями. Вот и сейчас где-то там, на базаре, позоря своего отца, он показывал забавные штуки, и о том глупом штукаре, коего уже успели узнать мирославцы под именем Прудивуса, Саливон и слышать не хотел, и нынче говорил всем, что сынов у него не три, а два: Микола, что отправился в Москву, и второй, Омельян, спевак, любимец и гордость горожан, которого безумный родитель посылал теперь также на верную смерть.

Проучившись сколько надо в Академии, в Киеве, Омелько Глек пел там годик-другой на клиросе Святой Софии, и на богослужения со всего города сбегались люди послушать сына мирославского гончара, затем что голоса такого доселе не слыхивали, — дивились и чужеземцы его пению, а москвитяне, прибывавшие в Киев, пытались переманить знатного певца в Успенский собор, что в Кремле, да все те попытки были тщетны, ибо, прожив около года в Вене и Милане, где он учился на начального певчего и музыко́творца, Омелько Глек не захотел ни в Киеве оставаться, ни в Москву ехать, а возвратился в свой родной Мирослав с доброй славою «мужа благоговейна и словеснейша», как говорили тогда по-церковнославянскому, дидаскала и витии, певца и протопсальта (сиречь хорового регента), человека, владевшего «художного эллино-грецкого языка уменьем да искусством».

Омельяна Глека крепко тут полюбили, в Мирославе, добрые люди — за его талант, за могучий голос неземной красы, за песни, им слагаемые, за разум, благодаря коему никогда не похвалялся он своей ученостью перед людьми простыми, за кроткий и человеческий нрав, за козацкую отвагу, которую успел он проявить на Сечи и в морском походе.

И вот сейчас, когда отец сказал то, что он сказал, никто старику гончару не ответил.

Все молчали.

Никому не хотелось потерять Омелька.

И мирославцы очень обрадовались, когда сотник Хивря, коего черти в тот день то и дело дергали за язык, начал перечить и тут.

— А почему мы должны посылать именно твоего Омелька? — спросил он у Глека. — Надо ведь смелого!

— А мой Омелько разве… — начал было Глек.

Но все закричали:

— Орел!

— Надо ж дорогу найти средь лесов и степей! — не успокаивался пан Хивря.

— Этот найдет! — чтоб не дать в обиду своего любимца, возразили горожане, хоть добрым людям не больно хотелось, чтоб искал эту дальнюю дорогу именно он.

— Грамотного и ученого нужно — с царем говорить.

— Этот слово скажет! — закричала громада.

А архиерей молчал.

Ему приятно было слышать, как одобрительно говорят люди про его любимца, но не хотелось терять замечательного соборного певца, не хотелось подвергать опасностям жизнь умельца такого — с талантом от самого бога, хотя епископ и понимал, что посылать надо как раз Омелька: дело-то оборачивалось ой-ой как круто, и от посланца, который должен был ныне идти в Москву, зависела, может, дальнейшая судьба труженицы матери-Украины, как называл пан архиерей свою отчизну…

И владыка спросил у Глека:

— А ваш Омелько… где он сейчас?

— На северной крепости… в бою.

— Захочет ли он идти?

— Сын захочет того, что прикажет отец.

— А что отец прикажет?

— Что решит мир. А мир решит: надо идти!

Но мир молчал.

Хотел было что-то сказать пан Куча-Стародупский, но, услышав что-то, быстро обернулся к двери…

11

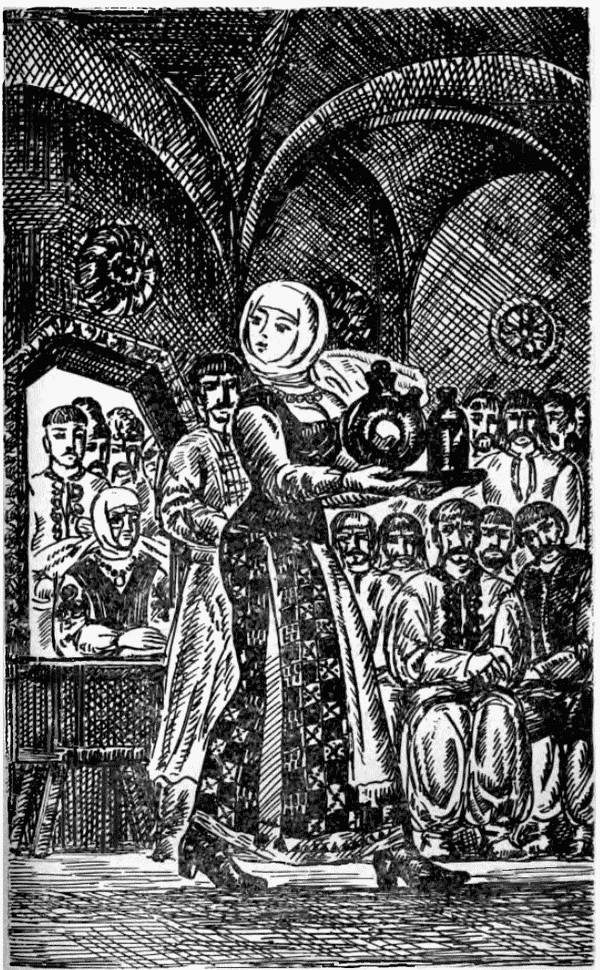

В покои с прельстительным смехом не вбежала, не вплыла, а влетела райской птицей восемнадцатилетняя пани Роксолана Куча, в лучшем своем наряде — в добром десятке коралловых нитей, вся в жемчуге и адамантах, которые бесславно меркли, споря с ее прелестными очами, что игриво сияли, озаряя ее зардевшееся и без того совсем еще юное лицо девочки, преждевременно ставшей молодицей.

Пани Роксолана Куча появилась тут не без умысла — покрасоваться перед почтенными людьми, а предлогом было ее доброхотное желание — помочь молоденькой хозяйке архиерейского дома, Ярине Подолянке, племяннице епископа, что совсем недавно прибыла к родному дяде, старшему брату ее покойной матушки, и теперь вот, не впервые ли, должна была показаться жителям Мирослава.

Но Ярина Подолянка, робея, видимо, перед незнакомыми людьми, еще была во внутренних покоях, а перед радой красовалась и выкручивалась уже знакомая нам пани Кучиха, Роксолана. А как в архиерейских покоях в большинстве люди были в летах, то и взгляд ее быстренько перелетел за окна, где сгрудились молодые парубки.

Роксолана, войдя в покой, ловко метала на все столы и столики зеленые, прозрачные кварты, цветистые глиняные куманцы — с варенухой, горилками да наливками, деревянные ковшики к ним, стеклянные чары и чарки, золотые да серебряные кружки да кубки.

Стреляя глазами за окна, задержалась она взором на черноусом козаке, что вспыхнул перед ее открыто зовущим взглядом, словно та сторожевая фигура, которую он не так давно поджег в степи, вот этот самый француз Пилип-с-Конопель.

Прошла Роксолана вдоль просторного покоя, вдоль окон и дальше.

И внезапно вспыхнула и сама, увидев ненароком Михайлика, что стоял рядом с матерью, как всегда держа ее за руку.

— Кохайлик! — шепнула Роксолана, проходя мимо самого дальнего окна.

Михайлик стал белее полотна.

Потом вспыхнул.

Роксолана проплыла дальше, а Михайлик чуть было не рванулся через окно за ней — в покои.

Но матинка крепко сжала его руку.

И шепнула:

— Не туда, сынок, смотришь!

Явдоха силком повернула его к двери, где на пороге в тот миг появилась семнадцатилетняя племянница преподобного Мельхиседека, дочь его сестры, Ярина Подолянка, дивчина тоненькая, что береза в весенних сережках.

Что вошла племянница епископа, никто еще не знал, но все почему-то обернулись к ней.

Пышного наряда на ней не было.

Жемчугов и адамантов тоже не было.

Да поди, и краса ее цвела не столь пышно, как у прелестной Роксоланы. Ни тех горячих красок, что приманивали око любого мужчины, ни стреляющих взглядов не было, коими пани Роксолана лихо пронзала тронутые и нетронутые парубоцкие сердца.

Бровь у Ярины дугой? И око быстрое — каленым угольком? И зубы репкой белой? И губы маковым цветком? И голос что у горлицы?

Нет, нет, не только это… и нелегко было сразу сказать, чем она ранила сердца, чем полонила мирославцев, впервые увидевших ее сейчас, что властно притянуло к ней даже требовательный взгляд матери, Явдохи, когда она не очень-то осмотрительно молвила про себя:

— Величава, словно пава!

Но Михайлик, потрясенный внезапным видением, ничего не услышал.

Ибо ничегошеньки не слышал и не видел, кроме нее.

Ибо она ему — уже сияла солнцем, как сказал бы про то болтливый поэт.

Ибо черные изогнутые брови ее, что так разнились с белокурыми косами, уже впились пиявицами в душу.

Михайлик никогда не видывал такой красоты.

Хоть и уверен был, что панну эту встретил не впервой.

С ним творилось неладное.

И он сказал:

— Она!

А мама шепотом спросила:

— Что «она»?

Но парубок не отвечал.

Он и сам еще не знал ничего.

Не знал, что сталося с его глазами в то мгновение.

Что сталося с дыханьем.

С биением сердца.

С его руками, которые сделались разом сухими и горячими.

— Кохайлик! — опять, проходя мимо, проворковала пани Роксолана.

Но он ее уже не слышал.

— Куда уставился? — грубо спросила пани Куча.

Но парубок не отвечал, и Роксолана, обернувшись к порогу, сразу поняла, в кого впился глазами сей богатырь.

Смотрели ж на Ярину Подолянку все там.

А Пилип-с-Конопель рванулся вдруг и громко спросил:

— Панна Кармела!.. Это вы?

В тот миг узнал ее и Михайлик, прелестную девушку с голландского портрета.

В тот миг и он ее позвал.

Только тихо.

Еле слышно.

И все-таки она услышала оба голоса, так негаданно окликнувшие ее — и там, и там.

Но, взглянув и туда и сюда, никого, конечно, узнать не могла.

И это сжало страхом сердце панны.

Кто здесь мог окликнуть ее ненавистным именем «Кармела»?

Кто мог?

И кто посмел?

12

— Я должен все-таки спросить у нее, мамо! — шепотом молвил Михайлик, еще не опомнившись.

— О чем спросить, сынок?

— Я не знаю…

А потом опять и опять:

— Я должен обо всем сказать ей, мамо! — И Михайлик, как во сне, бросился по саду к двери дома, чтобы войти в покои.

— Куда ты? — схватив своего Михайла за руку, тихо спросила Явдоха.

— Я должен с ней поговорить.

— О чем?

— Как это — о чем?! О портрете. О какой-то опасности…

— О какой опасности ты скажешь? Да вон — тот парубок Пилип-с-Конопель. Он и скажет ей обо всем!

— Но я должен, мамо, сказать ей, что я… что у меня…

— Не спеши.

— А я и не думаю спешить. Но… пора! Не то Пилип… вы гляньте, мамо!

— Вижу! Пойдем вместе, сынок.

— Я сам, мамо, я сам…

— Так ты ж — несмелый, — грустно сказала мать.

— Несмелый, матуся.

— Да и не хитер.

— И не хитер, мамо.

— А к девчатам без хитрости — ого! — не подступись.

— Буду с хитростью, мамо.

— Ты?! С хитростью? Такой теленок? — И, взглянув на Подолянку, что-то словно сообразив, спросила шепотом — Как ты думаешь — кто она?

— Кармела Подолянка.

— Племянница самого владыки!

— Что ж такого!

— А ты кто?.. Кто ты есть?

— Я коваль! — горделиво ответил он.

— Велика птица — коваль!

— Велика, мамо, — без тени улыбки кивнул Михайлик.

— Но у тебя ж — ни гроша.

— Пустяки!

— Ни хаты.

— Пустяки!

— Ни работы.

— Пустяки!.. Будут же когда-нибудь и деньги, и хата, и работа. Даже новые штаны! — И он сказал решительно: — Ну, я пойду!

— Да ты ж нестриженый.

— Пустяки!

— Ты что надумал? — забеспокоилась мать.

— Жениться, мамо.

— На племяннице владыки? С ума спятил!

— Спятил, мамо, — покорно согласился хлопец.

И снова умолк.

Весь этот быстротечный разговор, что велся шепотом у крайнего окна, мгновенно вылетел из головы, и хлопец снова ничего уже не видел и не слышал.

А то, что случилось затем…

13

То, что случилось затем, всполошило всю раду.

Ярина Подолянка, испуганная двумя окликами: «Кармела!», на мгновенье замешкалась у порога, но все же к раде вышла.

На серебряном подносе несла она золотые кубки с медом хмельным, с терновым столетним вином, от малейшей капли коего кружилась голова даже у бывалых запорожцев, — ибо не попотчевать гостей, как то велит обычай, украинская душа не может — даже в самую горестную минуту, даже на похоронах, даже в тяжкую годину войны.

Ярина переходила от стола к столу, хотя всюду уже расставила свои напитки пани Роксолана, но каждый спешил из собственных ручек этой, как говорят наши братья-поляки, сличной, то есть прелестной, дивчины пригубить торжественную чарку.

— За победу! — возглашал каждый.

«За хозяюшку!» — думал каждый.

И победа, столь желанная, уже казалась всем прекрасной, как юная хозяйка сего дома.

И радушная хозяйка была в тот миг желанной, как победа…

А когда панна Ярина проходила в огромном покое мимо крайнего окна, чьи-то проворные пальцы из-за косяка схватили с ее подноса кубок меда, — ой!

Кубок-то был золотой.

Но никто с тем кубком бежать не бросился.

Кто-то осушил его — там, за окном, и, брякнув золотом о деревянные половицы покоя, в то же мгновенье исчез так стремительно, что никто предерзкого разглядеть не успел.

А был то Михайлик.

Ярина вскрикнула.

И не только потому вскрикнула, что испугалась, хотя и испугаться она все же испугалась.

Да и не без причины, пожалуй.

Бояться было чего: за свою короткую жизнь испила дивчина лиха полный ковш.

14

Ее матушка, родная сестра епископа Мельхиседека, будучи замужем за полковником Прилюком, рано овдовела: полковника замучили паны в Варшаве, а через год те же ляхи предательски убили мать Подолянки, а девочку тогда же увезли тайком в далекий Рим и там укрыли в доминиканском монастыре.

Ярине, перекрещенной в Кармелу, пришлось томиться и в католических монастырях Болоньи, Пармы, Парижа, Вены, Амстердама, и причастны были к ее судьбе в те годы не только польские сенаторы, но и папские нунции, и палатины угорские, и веницийские да габсбургские послы, ибо воспитание панны Подолянки было важным делом римской церкви, которая частенько похищала детей украинской шляхты, чтоб вырастить из них отступников, врагов своего народа и православной веры.

Воспитанники Ватикана, возвратясь на Украину, выполняли различные поручения своих хозяев, поручения иной раз гнусные и кровавые, и порой из этих-то отступников и вырастали самые лютые враги украинского народа.

Большие упования возлагали святые отцы и на Подолянку, затем что дивчину бог не обидел ни умом, ни красотой, однако все произошло совсем не так, как полагали они, и теперь там где-то монахи злобствовали и, как то было видно, не забывали о панне, не простив ей ни бегства, ни измены престолу святого Петра, вот и следили за ней повсюду и пытались уже снова ее похитить, а то и убить, да и гетман Однокрыл не раз хотел силком жениться на Подолянке, и уже трижды отбивали дивчину у желтожупанников, что и стало причиной ее переезда сюда, под защиту родного дядюшки Мельхиседека.

Вот какие важные и досадные обстоятельства заставили Ярину вскрикнуть, хотя была она десятка не робкого.

Однако, увидев за окном запорожца, окликнувшего ее постылым католическим именем, панна встревожилась еще больше, ибо лицо Филиппа показалось ей знакомым, хоть и не могла она припомнить, где видела его.

Все это произошло так быстро, что люди не успели опомниться, как в архиерейских покоях поднялся шумный переполох.

— Ловите его! — тоненько трубил пан Хивря.

— Заметили? Вы заметили?

— Что он сделал?

— Но кто́ же он?

— Однокрыловцы подослали соглядатая, — деловито пояснил Куча, хотя он, как и сама пани Роксолана, хорошо видел, кто был тот дерзило и что он сделал. — Однокрыловцы хотели украсть Подолянку! — заорал пан обозный, и все вокруг закипело.

15

— Хватайте однокрыловца! — из окна выкрикнула на весь Соборный майдан пани Кучиха.

И волны пошли по майдану.

— Найти хлопца! — велел Мельхиседек, впрочем не очень веря в злой умысел простодушного парубка, который готов был идти с матерью к царю, — старый-то гончар только что шепнул владыке, что это был тот самый хлопец. — Найти его! — повторил епископ.

— Не премину, владыко, — сказал куцый монашек, маячивший у архиерея за спиной, и неторопливо зашаркал своими здоровенными сапожищами к выходной двери.

— Отче Зосима, скорее! — понукал его Куча.

— Куда еще скорее, пан обозный, — ответствовал степенно, еле передвигая ноги, монашек, но вдруг, сообразив что-то важное, сразу подумал, что наглеца того надо беспременно изловить, и, как застоявшийся осел, внезапно ринулся вперед и бросился в погоню.

16

А меж тем наш Михайлик, держа за руку свою бойкую матинку, очутился в каких-то дальних переулках.

Люди, взбудораженные, опережая их, куда-то бежали, кричали и впрямь хватали кого-то, однако никто не догадывался, что всю кутерьму поднял этот кроткий хлопчина и что как раз его-то и надобно тащить к архиерейскому дому на расправу.

— Скорей, скорей! — молила Явдоха, которая, как все матери, была прямой и смелой, когда что-либо касалось ее самой, и про все забывала, если беда подбиралась к ее единственному сыну, хотя было ему почти уже двадцать. — Ой, скорее, сынку!

— А я, кажись, никуда и не тороплюсь, — отвечал всякий раз Михайлик и… все придерживал шаг.

— На виселицу захотелось! — подгоняла матинка.

— Да разве я в чем виноват? — простодушно спрашивал Михайлик.

— А слыхал ты, как ее стерегут, эту самую Ярину Подолянку. Ее, говорят, уж три раза выкрадывали.

— И я ее украл бы! — И упрямая складка залегла под губой.

— Ее, говорят, и убить пытались.

— Ну вот видите!

— Что?

— А то, что надо мне быть подле нее.

— Ты разве не слышал, как там горланил тот распроклятый Пампушка: однокрыловец, однокрыловец!

— Вот они и впрямь подумают, что однокрыловец… коли я убегу.

И дальше идти Михайлику было все трудней, даже сам он постичь не мог, какая необоримая сила не дает бежать ему.

Не Подолянка же?!

Он остановился: все в голове пылало, словно в пекле.

Потом сказал:

— Там же остался… Пилип тот!

— Ну и что?

— Надо и мне… — И вспыхнули его соколиные очи.

Застыв на мгновение, Михайлик повернул назад, к Соборному майдану, затем что был он из тех добрых хлопцев, робких и тихих, о коих говорят: телят боится, а быков крадет, — детская, мол, натура.

Его, как добрый конь, несла назад любовь, ибо хлопец еще не понимал того, что любая человеческая жизнь — следствие сладчайшей любви, а каждая любовь — начало горькой жизни, и хотя жизнь эта горькая (от любви) сейчас начиналась, ему почудилось, будто сразу же стал ясен и прекрасен белый свет…

Хлопец поспешал, чтоб хоть на миг увидеть свою любимую еще разок, земли под собою не чуял, словно так ослеп, несчастный, от яда любви, что даже не заметил канавы и со всего разгону ткнулся носом в землю, аж кровь пошла, аж искры из очей посыпались, и все перед ним ходуном заходило, и ему казалось, что летел он в ту канаву слишком долго, а на обратном пути к покоям епископа это ощущение полета не покидало его ни на миг, кружилась голова, и вся земля словно взлетала к небу.

Матиика, чуть не свалившись в ту же канаву, не выпускала, конечно, сыновней руки и едва поспевала за ним, хотя то было и нелегко, ибо чувство полета, что в нем возникло — при первом взгляде на панну Ярину, а не при падении в канаву, — это не оставлявшее его чувство полета и падения влекло ковалика назад к той панне.

И матинка все это ощутила вдруг.

17

Она опомнилась только в роскошных покоях отца Мельхиседека, куда Михайлик ввалился, как черт в вершу, сам от себя не ожидая такой смелости.

Вдвоем они прошмыгнули почти никем не замеченные и стали в уголке — весьма потрепанные боем, застигшим их посреди степи, в лохмотьях, опаленные козацким солнцем, изнуренные бесприютным житьем.

А рада все еще не кончалась, и Михайлик напряженно слушал, хоть Ярина Подолянка была еще здесь, и хлопец, не замеченный ею, не сводил с панны жгучего взгляда, и упрямая складка, ныне появившаяся у нижней губы, становилась все приметнее и резче.

Рада еще не кончалась, но речь пошла уже о каких-то других делах, порожденных также исступлением войны.

— В душе народа — темная ночь! — взвывал к громаде Пампушка. — А там, на базаре, я сам видел, представляют комедию какие-то бродяги, странствующие лицедеи, приведенные из самого Киева. А привел их сюда Тимош Юренко, прозванный в народе Прудивусом, то есть Усачом, — сынок весьма почтенного цехмистра гончаров…

Саливон Глек-Юренко побагровел, оттого что сына-лицедея весьма стыдился и не терпел, когда поминали имя Тимоша.

А пан Пампушка, видя, как Саливона Глока бросило в жар, продолжал не без удовольствия:

— Я попытался было, панове, сие непотребство на базаре пресечь, ибо шуточки во время войны…

— И что же?

— Голытьба меня чуть не побила…

— Жаль, что не побила! — язвительно сказал кто-то из-за окна.

— О чем ты просишь раду? — осведомился Мельхиседек.

— Властию вам данной, пресвятой отче, — смиренно молвил пан Пампушка, — надобно сне позорище пресечь. А тех бродячих лицедеев — прочь!

— Это почему же? — встав подле своего дядюшки, удивленно и тихо, но так, что все услыхали, спросила панна Подолянка.

— Почему же? — спросил и сам епископ.

— Во время войны кому нужны лицедеи? Их кормить надо. А хлеба-то у нас… того… Некому печь! Негусто и муки.

— А пшена?

— Еще меньше. Некому просо рушить.

— Сала?

— Почти нет.

— А мяса?

— Нет вовсе. Война!

— Чем же ты кормишь козаков?

— Если кольцо осады замкнется-таки, встанет над городом призрак голодной смерти, владыко.

— Пороха-то имеем вдосталь?

— Ни серы, ни селитры!

— Сабли? Рушницы? Пики?

— Ковать некому, ваше преосвященство. Меди и железа тоже нет.

— Медь завтра будет, — вздохнул Мельхиседек.

— Откуда?

— Завтра снимем колокола, — как бы отважась на трудный шаг, тихо произнес Мельхиседек.

— Какие колокола? — отшатнувшись от владыки, спросил Саливон Глек, цехмистр гончаров, слывший в Мирославе лучшим звонарем.

— С церквей… Какие же!

— Вот как! — простонал старик Саливон, однако больше не сказал ничего.

Зато Пампушка снова почувствовал себя на какое-то мгновение православным, преданным вере отцов, а не тайным католиком.

— Не дам! — сказал он. — Не дам колоколов. Покарает вас бог!

— Гляди, чтоб он тебя самого не покарал. Чем будешь людей кормить?

— Их накормишь! Невесть откуда все прутся в Мирослав. Слоняются без всякого дела. А жрать им подавай!

— Почему слоняются? Почему без дела?

— Дармоеды, — пожал плечами Пампушка.

— Так-таки все и дармоеды? Все?

— Как один.

— А я? — неожиданно спросил Михайлик, ибо чувство полета не оставляло его и тут, а нос после падения совсем распух, и парубок вовсе не думал, куда летит. — А я? — настойчиво повторил он, не услышав ответа на свое удивленное восклицание. — А я?

18

— Что́ — ты? — опять узнав парубка, спросил Пампушка.

— Я ж вот — не дармоед, — отвечал Михайлик.

— Ага, не дармоеды мы, — с достоинством подтвердила и матинка.

— Кто же вы? — спросил пан Хивря.

— Ковали мы, — глянув искоса на Ярину, степенно отвечал Михайлик.

— Что ж вы слоняетесь? — удивился Мельхиседек.

— Негде жить, — тихим баском буркнул Михайлик.

— Нет и работы, — вздохнула матинка.

— Ковалям нет работы? — удивился владыка. — Во время войны?

— Кто ж будет ковать оружие? — спросил и гончар Саливон Глек.

— У вас, в Мирославе, тридцать две кузни, но никто нам работы…

— Тридцать две кузни? — насторожился пан Пампушка. — Ты откуда знаешь — сколько? — И кивнул Мельхиседеку — Это все-таки однокрыловец!

— И нигде не нашлось для вас работы? — отмахнувшись от обозного, спросил епископ.

— И не найдется! — в своем стремительном любовном лёте, забывая о сдержанности, обязательной для младшего перед старшим, резко сказал Михайлик. — Работа есть только для ваших, для здешних, для цеховых. У вас, в Мирославе, пришлого ремесленника даже в челядники не возьмут.

— Таков уж порядок, — объяснил цехмистр ковалей Ткаченко.

— Порядок?! — вспыхнула матинка. — Ни ладу, ни порядка. Бестолочь! И оружия у вас тут — не густо!

— Пришлые портняжки да сапожники без дела слоняются, а сапог не хватает, — рассердился Михайлик. — Да и кони не кованы!

— И хлеба на базаре маловато, — прибавила мама.

— А в городе, — подхватил Михайлик, — полнехонько бездомных пекарей и мельников, бондарей и каретников.

— Мясников и пивоваров, — продолжала Явдоха, — седельников, кожевников и плотников, угольщиков и колесников…

— Их у вас и людьми не считают, — сердито добавил Михайлик. И сказал — Я думаю, панове горожане, что вы должны немедля…

И только тут молодой коваль заметил, что матинка дергает его за латаный-перелатаный рукав.

И хлопец умолк, глянув на свои лохмотья, такие драные, что раку там уцепиться не за что было, и смутился.

— Вестимо, должны! — подхватил последние слова Михайлика отец Мельхиседек. — Вам следует, панове цехмистры, обнародовать сразу, что, на время войны хотя бы, в цехи вы будете принимать всех.

— Пришлых? — важно спросил коваль Ткаченко.

— Всех, кто хочет и умеет работать.

— А обычаи предков? — опять отозвался цехмистр ковалей.

— И кто ж дозволит нарушать обычаи? — спросил цехмистр пасечников. — Кто даст нам этакое право?

— Бог, — сказал епископ.

— Война дала нам право, — добавил цехмистр гончаров Саливон Глек. — Так вот, деды, подымайте зады! И — за работу.

— За работу рано, — пробурчал цехмистр женских портных. — Однако подумаем: сие дело надо разжевать.

— Некогда жевать! — снова забыв, где находится, выскочил Михайлик, оторвав на мгновенье взор от панны Ярины, и опять матинка дернула сына за рукав, а потом быстренько пригнула его голову к себе и стала приглаживать давно не стриженный в дальней дороге чуб.

Михайлик сердито выпрямился.

И повторил:

— Некогда жевать! Война не ждет.

— А почему ты здесь заправляешь? — малость опомнясь от изумления перед выходкой своего вчерашнего коваля, вызверился пан Куча-Стародупский.

— Ого?! — искренне удивился Михайлик. — Это я заправляю? Да я ж — несмелый! Вот и матуся моя знает про то… Я ж несмелый! С малолетства… Верно, мамо?

— Верно, сынку.

— То-то, несмелый! — усмехнулся епископ: хлопец-то ему все больше и больше нравился.

— Погоди, погоди! — опомнился наконец обозный. — А как ты сюда попал?

— Влетел! То бишь вошел, пан Куча.

— А по какому праву?

— Ни по какому, — сам тому дивясь, простодушно согласился Михайлик.

— Да как же ты посмел! — ощерился на него обозный.

— Посмел! — чужим голосом сказал хлопец и, еще больше самому себе удивляясь, пожал плечами.

— Убирайся! — вдруг басом закричал обозный. — Вон отсюда!

— Почему «вон»? — спросил Мельхиседек.

— Голодранцев сюда никто не звал.

— А он пришел незваный, да кое-что нам и присоветовал, спасибо ему… — И голос Мельхиседека зазвенел такой медью, что пан обозный поднялся и слушал стоя, почувствовав сразу, что перед ним не только духовный пастырь города, но душа, и совесть, и разум обороны, строгий военачальник, который может и головы лишить. — А теперь послушай-ка, пан обозный, — продолжал Мельхиседек. — Если люди да кони не будут сыты…

— Придется увеличить подати.

— Благословите, владыко, драть с бедного лыко? Нет, тому не бывать! Так вот: если в Мирославе не хватит хлеба…

— Я позабочусь, — так смиренно сказал обозный, словно бы с перепугу лопнул у него очкур.

— Если не будут все пришлые и здешние люди при каком-либо деле…

— Как можно — ничего не делать во время войны!

— Если в обозе вдруг не хватит пороха, — продолжал архиерей, — я велю тебя повесить на Замковом майдане ребром на крюк! — И достопочтенный владыка так сказал это, что Пампушку бросило в жар, затем что хорошо знал он: Мельхиседек шутить не любит. — Ребром на крюк! — повторил архиерей. — Велю повесить.

— Этакого пана?! — опять не сдержавшись, отозвался Михайлик, а мать ущипнула хлопчину за руку. Но тот без тени насмешки спросил: — Такого тяжеленного пана повесить?

Все захохотали.

Засмеялся и сам архиерей.

Не смеялся только Михайлик, — он не смеялся еще никогда в жизни.

— А зачем ты важный такой? — заметив это и насупив светлые, похожие на усы, лохматые брови, притворно сердясь, спросил епископ.

— Отродясь он у меня такой, — ответила за хлопца матинка.

— Я сам, мамо, я сам, — повел плечами парубок.

— Но все же, голубь мой, как ты сюда попал? — еле сдерживая улыбку, спросил епископ: ему вдруг захотелось что-нибудь узнать об этом простодушном богатыре.

— Вы же сами, владыко, пригласили меня сюда! — от души дивясь несуразности вопроса, ответил парубок и пощупал свой распухший от падения в полете и уже довольно красный нос, затем что ему снова показалось, будто он опять летит куда-то, но не вниз, в ту канаву, а вверх, только вверх, взмывая на сильных крыльях, кои росли и росли у него за спиной, не на гусиных или лебединых, а, как мы сказали бы теперь, на крыльях духа, — хотя, правда, Михайлик довольно ясно чувствовал, словно бы весь он быстро обрастает перьями, такие мурашки бегали по всему телу, — и он, как все юноши, впервые потерявшие голову от любви, уже не боялся ничего на свете. — Это ж вы сами позвали меня сюда, владыко, — повторил Михайлик, подходя спокойным шагом к архиерейскому столу.

— Я? Тебя? Позвал? — удивился епископ.

— Пригласили, владыко.

— Когда же?

— Вы сами велели привести меня к вашему преосвященству.

— Не помню.

— Вы же приказали поймать и привести меня сюда, панотче. Но… я сам себя поймал. И вот я здесь! Пришел.

— Зачем?

— Так то ж был я! — простодушно признался Михайлик.

— Ты? Где был? — делая вид, будто ничего не понимает, спросил архиерей.

— Это же он, вот этот голодранец, схватил у Подолянки золотой кубок! — выскочил и Пампушка.

— Ага, это я, — с готовностью подтвердил Михайлик.

— Да, это мы схватили, — подтвердила и матинка.

Мельхиседек и на этот раз не мог сдержать невольную улыбку.

Да и все улыбались доброжелательно.

Почему?

Кто знает…

Может, сей простосердечный хлопец, никому не известный здесь, вдруг чем-то привлек отцовские сердца суровых людей.

А может, то матинка его, немного странная и чуть смешная, умилительно кроткая в своей материнской тревоге, в заботе, может, это она, к сыну душой прикипая, тронула каждого, кто видел ее там.

Не знаю…

Но все улыбались.

19

Только пан Пампушка вдруг спросил у владыки:

— Прикажете взять?

— Кого взять?

— Этого молодого дерзилу.

— Куда взять?

— В темницу.

— Зачем же меня брать? — спросил Михайлик. — Хотите меня сожрать, пан Куча, даже не спросив, как зовут?

— Зовут его Михайликом, — буркнул Пампушка-Стародупский. И добавил — Я всегда знаю, кого как зовут. Я всегда знаю, что́ делаю, кого беру, кого глотаю: не жди ничего путного от пса приблудного. А этот Михайлик…

— Кто ты такой? — спросил у парубка епископ.

— Пока еще никто, — грустно ответил хлопец.

— Где ты живешь?

— Пока еще нигде.

— Зачем же ты бесчинствуешь?

Михайлик, робея перед его преосвященством и зная свою вину, промолчал.

— Зачем ты схватил кубок?

— Затем, что кубок золотой! — быстро заключил Пампушка.

Михайлик еще сильней смутился, растерялся, вспыхнул, осерчал.

Но юношеское смущение снова взяло в нем верх, и хлопец, уставясь глазами в архиерея, так по-детски вспыхнул, и затаенная улыбка изнутри осветила покрытое золотым пушком лицо, тронула губы, сверкнула перлами зубов и так зажгла ему зеницы, аж сердце екнуло у старого архиерея, — своих-то детей у него не было никогда, — и все в покоях улыбнулись парубку, затем что не улыбнуться не могли.

И владыка сказал ему:

— Возверзи печаль твою на господа… — и снова спросил — Но зачем же ты схватил тот кубок? Ну? Скажи!

— Я и сам не знаю, как то все сталось, — просто ответил хлопец.

— Ты, вишь, посягнул на честь Ярины Подолянки! — тоненько протрубил пан Хивря, кивнув на племянницу архиерея, которая опять внесла поднос со столетней терновкой и стояла тут же, спокойная, величавая и, казалось, уж вовсе не обескураженная тем переполохом.

— Я? Посягнул на честь? — степенно переспросил Михайлик. — Я?.. Так это ж хорошо!

И просиял.

— Я это поправлю, — сказал парубок.

— То есть как? — спросил сбитый с толку епископ.

— Улажу.

— Не понимаю.

— Я женюсь на ней, — стараясь не смотреть на Ярину, простодушно провозгласил Михайлик.

— Ого?! — вырвалось у панны Подолянки.

— Бултых, как жаба в болото! — пискнул Хивря.

— Мы женимся, — с достоинством подтвердила и святоха Явдоха.

— Так безотлагательно? — спросил епископ, торопея от удивления перед нахальным хлопцем.

А все захохотали.

— Здравствуй, девонька, я твой жених? — хихикнул Хивря.

— Хоть бы у меня спросил, королевич, — глумливо бросила оборванному Михайлику гордая панна Ярина.

— Я еще не успел, — объяснил хлопец.

— Мы спросим, серденько, — успокоила и мама. — Как положено по закону!

— Спасибо, матинка! — И панна Ярина учтиво улыбнулась матери, ибо хорошо была воспитана в монастырях, и тут же сердито взглянула на Михайлика, даже всем страшно стало, так люто блеснули ее прекрасные очи. — Счастье твое, что ты с мамой, хлопчик! — И ласковым голоском, издеваясь, прибавила — Дай маме ручку!

И пошла к двери та быстроокая Яринка, тоненькая, что былинка, стройная, что лозинка, колючая, что тернинка.

А у порога обернулась:

— И чтоб на глаза мне больше не попадался!

— Ладно, — вспыхнув огнем, покорно и мягко, но громко, с мужским достоинством отозвался Михайлик. — Я не сам приду! — крикнул он ей вслед. — Я не сам! Я пришлю сватов!

— Говорит, как Христа славит, — удивился владыка.

— Рехнулся! — толкнула сына Явдоха.

А панна Ярина, сердитая-пресердитая, невольно замешкавшись у порога, даже поперхнулась тем злым и пренебрежительным словом, коим хотела было осадить молоденького наглеца, так поперхнулась гневным словом, что должна была проглотить его, и, не проронив ни звука, будто галушкой подавившись, нежная панночка быстро ступила на порог, убегая от незлобивого, но все же пробирающего хохота, что так дружно грянул за ее спиной, ибо в тот миг опять Михайлик преупрямо повторил:

— Я их пришлю-таки… сватов!

«Птенец желторотый! — зло подумала панна о парубке, хотя ей было и самой смешно. — Губы что гужи! От уха до уха. Мамин сынок!»

И рванула дверь.

Но уйти не смогла.

20

На пороге стоял Игнатий Романюк, седоголовый человек неопределенного возраста, моложавый, статный, с янтарными четками в тонких нервных пальцах, бывший ее духовник и воспитатель, католический священник, сначала ужгородский, а затем пармский каноник, который в прошлом году помог Ярине бежать из Голландии на родину, а теперь, сняв поповский сан, пешком прошел, почитай, всю Европу и с важным делом спешил в Москву.

— Кармела, дочка! — прошептал Игнатий.

— Падре, вы?! — радостно вскрикнула панна и горячо припала к руке старика.

— Не надо, дочь моя. — И он выхватил руку, на которую упали девичьи слезы. — Я уж не поп, Ярина.

— Почтение отцу, а не священнику, — покраснела панна и, выходя из покоя, попросила — Навестите меня, святой отче! Необходим ваш совет…

— Сегодня же, дочь моя.

И он перешагнул порог.

Одетый в черный суконный кафтан — никто у нас тогда вот так черно не одевался, — статный, легкий, быстрый, как юноша, с мудрыми глазами пожилого человека, коему пришлось отведать горя, румяный, загоревший до черноты под солнцем всех стран Европы, он был сдержан в движениях и внешне спокоен, как любой прирожденный украинский горец, гуцул, хоть и покинул он свои высокие полонины много лет тому назад.

Вступив в архиерейские покои, Гнат Романюк взглядом видавшего виды католического священника обвел людей на раде, толпу за окнами, потолок, стены — обвел опытным взглядом странника и священника.

На потолке, меж двумя дубовыми матицами, были нарисованы сцены античных и запорожских битв, а посреди, в резном круге, похожем на ромашку, синело изображение неба с золотыми звездами. На стенах, обитых голландской шпалерной тканью, висели картины в золоченых рамах: были там и подвиги Самсона, похожего на запорожца, и море с козацкими чайками-челнами, нападающими на турецкую галеру, и казнь гетмана Остряницы, и несколько подлинных итальянских и фламандских картин, и портреты украинских гетманов в горностаевых мантиях, и гравированное в Лондоне поличье Богдана Хмельницкого. Стояли по углам и древние мраморные статуи, найденные в земле под Мирославом, и расписные кувшины с зеленью и цветами, скифские, этрусские и старогреческие вазы, висели ятаганы, кинжалы, пистоли, сабли на ковре, а на средине стола, рядом с черным архиерейским клобуком, сиял полковничий пернач. Полки с книгами тянулись по левой стене, да и всюду лежали книги, раскрытые, с закладками, переплетенные в телячью кожу, — книги, книги и книги.

Сделав несколько шагов по полу, густо усыпанному, ради клечальной субботы, травой и цветами, Гнат Романюк подошел к столу, за которым по углам зеленели клечальные ветки, и владыка встал навстречу, приветствуя гостя, приглашая в дом, живо радуясь старому гуцулу, избавителю панны Подолянки.

— Слава Иисусу! — поздоровался по-карпатски Романюк.

— Навеки слава! — отозвался епископ. — Садитесь, прошу вас.

Куцый монашек, отец Зосима, черным чертом, медленно выступив из-за спины его преосвященства, не спеша пододвинул гостю украшенный резьбою табурет, пан Романюк хотел было сесть, но, обернувшись к порогу, заметил там здоровенного козачину с матинкой, которого несколько дней тому назад гуцул спас от смерти в бою…

Седовласый видел, как Михайлик рванулся было к нему, но, удержанный рукою матери, так и остался у входа.

Тогда пан Романюк сам подошел к хлопцу, обнял обтрепанного бедолагу, поцеловался с ним, поклонился Явдохе и уже хотел было вернуться к подставленному Зосимой табурету, но старику показалось, будто парубок сам не свой.

— Что ты такой взъерошенный, козачина? — спросил у него Романюк.

— Только что сватался! — с издевкой пропищал пан Хивря.

— К кому ж это ты? — спросил у Михайлика гуцул, жалея, что начал столь неуместный разговор.

Михайлик молчал, потупясь.

Тогда пан Романюк, дабы обратить все в шутку, заговорил:

— Разумею, сынок: все в тебе горит, бушует, все кружится в глазах… — И улыбнулся. — Вспомнилась мне одна боснийская песенка… я был когда-то каноником в Мостаре, в долине Неретвы-реки, и слышал там шуточную песенку о городе Травнике, который подожгла краса девойка «черным оком сквозь хрусталь зеницы», и сгорел тот город со всеми палатами, с двумя веселыми духанами, с корчмой новехонькой, сгорел весь город от взгляда девушки, видимо, такой же, как эта, что сейчас вышла… Да? Угадал я, хлопче? Это ведь она была здесь?

— Она, — смело сказал Михайлик, и даже тень улыбки не мелькнула на лицах в этот раз, так произнес он одно-единственное слово: она! — и все почувствовали, что и здесь уже горит весь город… — Она!

Помолчав, владыка во второй раз пригласил гуцула:

— Прошу, садитесь!

И вторично поклонился закарпатскому горцу, гостю города Мирослава.

21

Обмакнув василок — базиликовое кропило, лежавшее на краю стола на серебряном казаночке со святой водой, Гнат Романюк окропил себе лоб и сел на табурет. Все ожидали, что́ он скажет, сей издалека прибывший гость.

Еще вчера епископ знал о Романюке только то, что он в прошлом году выручил из беды Ярину Подолянку, однако гетман Однокрыл, Гордий Гордый, с гонцом нынче прислал письмо, нагло требуя выдать ему бродячего гуцула, который, как донесли о том гетманские выведчики, задержался в Мирославе, обещая за того католического попа не докучать жителям Долины всеми тяготами осады.

А сегодня мирославцы уже знали, что этот седовласый гуцул, украинец, славянин беспокойный, проучившись несколько лет в Вене, Болонье и Риме и всю жизнь будучи католическим священником, до конца постиг подлость происков римского престола противу всего мира славянского и, оставив служение богу и папе, отправился странствовать — где на лошади, а где пешком — по всей Славянщине, из страны в страну, дабы поведать людям страшную правду о Ватикане.

Сев на табурет, Романюк спросил:

— Вы меня звали, отче?

— Просил пожаловать, — приветливо поправил его Мельхиседек.

— Я пришел проститься, домине.

— Так внезапно?

— Вот этот добродий, — кивнул Романюк на Пампушку, — сказал сегодня, что гетман Однокрыл за мою голову пообещал…

— Отступиться от нашего города! — подсказал Пампушка-Куча-Стародупский.

— И что же?! — темнея лицом, тихо спросил епископ, еле сдерживая взрыв ярости.

— Я не хочу, чтоб из-за головы одного гуцула пролилась кровь надднепрянцев, — улыбнулся Игнатий Романюк.

— Все равно — льется! — хмуро сказал старый гончар Саливон Глек.

— И не за голову гуцула! — сердито добавил епископ. Но гость настаивал:

— Я умоляю, отче.

— Вы, домине, — рассердился Мельхиседек, — просите козаков о том, чего не учинили бы ваши горцы — бойки, лемки или гуцулы.

И Романюк, понимая его возмущение, умолк, хотя ему после домогательства гетмана уж не хотелось оставаться в этом городе.

— Зачем вы нужны ему? — спросил Саливон Глек. — Так приспичило познакомиться с вами?

И Гнат Романюк, внезапно вспыхнув, аж под седыми волосами стало видно, как багровеет кожа, заговорил быстро и четко, порой необычно и странно выделяя отдельные слова — то ли от закарпатского говорка, то ли от влияния десятка языков, коими свободно владел он, сей бывший каноник, всю жизнь слонявшийся по Европе:

— Почему так приспичило? А потому, что мы уже знакомы с ним, с вашим гетманом.

— Когда ж то было?

— Давненько. Да вот и теперь… — загадочно сказал Романюк.

Мельхиседек ожидал, не расспрашивая.

— Вот и теперь, странствуя, попал я в лапы к однокрыловцам, и один из придворных пана гетмана узнал меня… — И Романюк маленько помолчал, перебирая янтарные четки. — Они уже везли меня к гетману, чтоб, показав ему, передать в руки святой инквизиции.

— За что же? — не сдержавшись, спросил Михайлик.

— Есть за что, — ответил гуцул.

И замолчал.

Задумался.

Сидел, перебирая прозрачные четки, седой, согбенный, сосредоточенный.

22

— Ваш самозваный гетман, верно, побоялся, чтоб я не рассказал народу, как… несколько лет назад, когда он был еще генеральным писарем… я его видел на холме Ватикан, в прихожей святой конгрегации для распространения веры.

— Вон как?! — вырвалось у Мельхиседека.

— Вы уверены, святой отче, — уставившись на гуцула, спросил Пампушка, — вы уверены… что видели именно его?

— Вот моя рука, рубите! — И гуцул принялся перечислять приметы: — Лебяжья бородавка. Мерцающие глаза. Его панская походка: бочком-бочком, но величавая!

— А крыло?

— Крыла не видел.

— Как так?

— Спрятал, видно, под платьем и привязал его к телу, как всегда он делает, принимая иноземных послов или гостей.

— Зачем же?

— Разумная предосторожность: у самого-то святейшего папы, к примеру, у наместника господа бога на грешной земле, — нету ведь такого крыла! Чтобы не позавидовал, не прогневался на недостойного раба. Вот и предстал он перед святым отцом: незаметный, однорукий и покорный…

— Что ж он там делал, в Ватикане? — в недоумении спросил Саливон Глек.

— Все, что мог. Все, что умел. Целовал туфлю папе римскому, как все, кто лезет в Ватикан…

— Гордий Гордый — тайный католик? — ужаснулся гончар.

— …А то, может, сговаривался с папой, — продолжал Романюк, — о своем союзе с ляхами и татарами, о походе на Московщину, о новом кровопролитии, обо всем, что он уже творит на Украине.

— Да-а-а… — в раздумье вздохнул Мельхиседек. — А что ж теперь?

— Узнал тут меня его прислужник, который был в Риме вместе с Однокрылом. Опричь того, им, я думаю, вызнать не терпится: зачем я тороплюсь в Москву?

— Вот-вот, — зашевелился пан Куча-Стародупский. — Зачем вы все-таки? Зачем в Москву?

— Коли б я не боялся стать неучтивым хозяином, — усмехнувшись, повел речь владыка, — я тоже спросил бы: зачем? И к кому?

— К царю. Дабы напомнить его величеству: весь славянский мир с надеждой, мол, уповает только на вас. Вызволение всех славян… оно придет с востока, если Москва и Украина будут купно.