V

Старик Эфраим, пришибленный горем Шмуле-Сендер, непривычно печальный Авнер и служка Хлойне то гурьбой, то поодиночке ходили по рыночной площади и искали исчезнувшую водовозову гнедую.

Базар, хоть и не в Немакшчах, а в Видукле, был многолюдный.

Стоял май — не самый лучший месяц для торговли; на возах хрюкали пленные поросята, оголтело мычали каторжные телки, привязанные к колесам, то там то сям кукарекали воинственные петухи, как бы желая своим пением отпугнуть призрак смерти — старую, в длинном платке и длинной юбке еврейку, которая ощупывала их с гребешка до офицерских шпор; кудахтали куры, пытаясь встать на связанные бечевкой ноги; прямо у входа на рыночную площадь продавали отборное зерно, продавцы от скуки просеивали его сквозь пальцы, и крупные ядреные зерна сочились как мед.

Лошадей было видимо-невидимо — гнедых, каурых, вороных, пегих, саврасых, буланых, чалых — не хватало только одной, той, с рыжими подпалинами, со свалявшейся, как вся их, странников, жизнь, гривой, с мохнатыми ногами в белых плешинах.

Водовоз Шмуле-Сендер заглядывал каждой животине в глаза, и осторожные, не скорые на слово литовские крестьяне ежились, пялились в недоумении на любопытного еврея — чего, мол, слоняется, ведь по всему видно — не покупатель!

— Вот! Вот! Вот она! — вдруг во всю глотку закричал нищий Авнер, и Шмуле-Сендер, следя за движением его счастливого указательного пальца, бросился на другой конец рыночной площади, где и впрямь серела лошадь, похожая на его орлицу. Он задыхался от непривычной скорости, ноги отказывались бежать, останавливались, и тогда Шмуле-Сендер подстегивал их кнутом.

Боли от такого подстегивания водовоз не чувствовал, но ноги все же несли его резвее.

Наконец Шмуле-Сендер добежал, доплелся, дополз до огромной телеги, в которую была запряжена гнедая, очень смахивавшая на угнанную.

— Ну? — спросил его Авнер.

Шмуле-Сендер только кинул взгляд и понял: Авнер ошибся, но он не обиделся на нищего, ведь людей похожих — тысячи, а уж лошадей! Правда, людей никто не крадет. Умыкнул бы Носеле-Цыган лесоторговца Маркуса Фрадкина, или зерноеда Шмерла-Ицика, или эконома Юдла Крапивникова, взял бы за них большой выкуп, содрал бы с их родственников хороший куш. Еще лучше было бы, если бы этот Иоселе-Цыган украл его, Шмуле-Сендера, самого. Господи, как хочется, чтобы тебя однажды украли… не у жены Фейги, не у сына Берла, а у самого себя. Украли и не вернули…

— Ты чего зенки вылупил? — забеспокоился крестьянин, владелец телеги.

— А я… я не на тебя, — на ломаном литовском языке ответил пристыженный Шмуле-Сендер.

Старик Эфраим, нищий Авнер и служка местной синагоги Хлойне, у которого все множилось в голове — и лошади, и телеги, и беды, и болячки — все, кроме счастья, наблюдали за ними, переминаясь в сторонке с ноги на ногу.

— Я на твою лошадь смотрю, — желая поделиться своим горем со всеми — литовцами, русскими, караимами, немцами, — сказал Шмуле-Сендер.

— Купить хочешь? — поинтересовался крестьянин.

— Разве ты ее продашь?

— А зачем еврею лошадь? — мужик нахмурил брови цвета беличьего меха. — Вы же не сеете, не жнете.

— А я, да будет тебе известно, и сеял, и пахал, и жал. И он тоже. — Шмуле-Сендер призвал в свидетели Эфраима.

— Складно врешь.

— Я, например, жал воду.

— Ха-ха — воду?!

— А он, — Шмуле-Сендер снова оперся взглядом о руки Эфраима. — А он сеял и собирал камни.

— Ха-ха — камни… Весело с тобой!.. Ха-ха!

— Ты по какой дороге в Видукле ехал? — спросил его водовоз и хитро прищурил глаз.

— По тракту, — простодушно, не ожидая подвоха, ответил крестьянин.

— Так вот… — Шмуле-Сендер снова оперся взглядом о руки Эфраима. — Он его засеял камнями… В молодости, конечно.

— Ну, зачем ты перед каждым душу открываешь? — напустился на него Авнер.

— А ты молчи, — одернул его Шмуле-Сендер. — «Вот! Вот! Вот она!» Эта лошадь такая же моя, как и твоя…

— Подумаешь — лошадь перепутал! Лошадь, Шмуле-Сендер, не жена, детей с ней не нарожаешь!..

— Ша, евреи, ша, — вмешался служка Хлойне.

— Нам тут больше делать нечего. Мы ничего не можем продать и ничего не можем купить. А что делают евреи, которые не могут ни того, ни другого?

— Что? — ухватился за скороговорку Хлойне, как за конец веревки, Шмуле-Сендер.

— Евреи делают третье!.. Евреи идут к самому Иоселе-Цыгану! Может, там их счастье ждет.

— Счастье у конокрада? — изумился Авнер. — Да он же Шмуле-Сендера несчастным сделал!

— Ну и что? Те, которые нас сделали несчастными, могут нас и осчастливить, — загадочно промолвил Хлойне. — Разве они, — служка показал рукой на восток, — там, в своем Петербурге, не могут издать указ?

Ни Авнер, ни Шмуле-Сендер, ни Эфраим не могли взять в толк, что общего между Иоселе-Цыганом и Петербургом.

— Какой указ? — спросил водовоз.

— Объявят всех евреев счастливыми. И тебя, и меня, и его, и Иоселе-Цыгана. У счастливых никто лошадей не крадет, у счастливых никто сыновей не отнимает, не посылает на каторгу, у счастливых все как у людей.

— Послушай, любезный, — не выдержал нищий Авнер. — Иоселе-Цыган что — приходится царю племянником по материнской линии? От твоих разговоров под ложечкой сосет.

Пока они ехали, время тянулось медленно; день казался бесконечным, а сейчас, когда у них украли лошадь, часы летели быстро, и каждый из них лишал Эфраима надежды, не приближал к Вильно, а отдалял.

Вся затея с поездкой показалась глупой до невозможности, до стона, до сквернословия, но Эфраим не умел ни стонать, ни сквернословить, ни ускорять, ни замедлять время.

Они тут рыщут по базарам, ищут неуловимого Иоселе-Цыгана, а там военно-полевой суд, наверно, уже выносит свой приговор. Военно-полевому суду никого искать не надо — судьи на месте, обвиняемый в кандалах.

Но странная мысль, что, пока он спешит к сыну, с тем ничего не случится, не оставляла Эфраима. Пока он спешит, Гирш в огне не сгорит и в воде не утонет, ни время, ни суд не властны над Гиршем, и палач не намылит веревку, а если и намылит, то она, как змея, как уж, выскользнет у него из рук и уползет.

— Вы ступайте к Иоселе-Цыгану, — сказал Эфраим. — А я… я постараюсь на попутной телеге…

— Нет, — вскричал Шмуле-Сендер. — Вместе поехали — вместе вернемся. Правда, Авнер?

Его правда, как всегда, нуждалась в подпорках.

— Вместе! — воскликнул Авнер. — Вместе! К Иоселе-Цыгану! В Вильно! К царю в Петербург! В Америку! В Палестину! Это побираются врозь, а жить надо вместе. Вместе! И на кладбище вместе!

— Не про нас да будет сказано, — вставил служка Хлойне.

— А где этот паскудник, чтоб земля его не носила, живет? — спросил Шмуле-Сендер, с надеждой глядя на Эфраима.

— Там, — отхватил кусок Литвы Хлойне. — Там они, — повторил он задумчиво. — Все.

— А сколько их? — напуганный множественным числом переспросил Авнер.

— Двенадцать.

— Двенадцать конокрадов? — ужас исказил лицо Шмуле-Сендера.

— Конокрад — один. И еще Хася и десять мазуриков, — объяснил Хлойне.

Так и быть, дойду вместе с ними до дома этого Иоселе-Цыгана. Может, он отдаст гнедую, услышит, куда и зачем едем, и отдаст. Нельзя красть лошадь с похорон. Нельзя.

— Послушай, любезный, — поравнялся Эфраим со служкой. — У вас тут кто-нибудь читает газеты?

— Газеты? Исправник читает газеты, — черпал последние ягоды из лукошка своего терпения Хлойне, моргая круглыми кукольными глазами.

— Да плюнь ты на эти газеты! — пристроился к ним Авнер. — Какую новость ты хочешь в них прочитать?

— Какую? Конечно, хорошую, — неожиданно пришел на помощь каменотесу Шмуле-Сендер.

— В наших газетах новостей не бывает, — Авнер высморкался и вытер нос краем задубелой рубахи.

— Как не бывает? — Шмуле-Сендер не скрывал своего удивления.

— Хороших, — сказал Авнер и добавил: — Для евреев.

— А что, по-твоему, только мы их ждем — этих хороших новостей, а они, — Шмуле-Сендер вперил взгляд в чернеющую стену леса, в горизонт, в придорожное распятие, — они не ждут? Все ждут. Но хорошие новости умыкнули от нас, как Иоселе-Цыган мою клячу.

Шмуле-Сендер сразу сообразил, почему Эфраим газетой интересуется.

— Думаешь, про него еще раз напишут? — нескладно подольстился он к Эфраиму.

— Не знаю, — ответил тот и повернулся к Хлойне. — А еврейскую… еврейскую кто-нибудь у вас читает?

— Резник Хаим читал.

— Он что, уехал? — разочарованно спросил Эфраим.

— Унесли… Три месяца тому назад унесли!.. — ответил служка.

— Господи! — почесал в затылке Авнер. — Евреи умирают, а плохие новости живут. Когда же будет наоборот?

— Сын у Хаима остался. Генех. Может, его спросить? Это по дороге, — сообщил Хлойне.

— А как же Иоселе-Цыган? Пока вы будете читать свои газеты… — начал было бывший бакалейщик, но поймал взгляд Эфраима и замолк. Бог с ней, с лошадью, лишь бы сын Эфраима Гирш остался в живых.

— Иоселе-Цыган приходит домой только глубокой ночью, и то не каждой, — сказал Хлойне.

Сын резника Генех, высокий, рано облысевший, с гладкими, словно лезвие халефа — обрядового ножа, — щеками, узнав, в чем дело, зевнул, оставил пришельцев в прихожей, закапанной куриной и гусиной кровью, скрылся в доме, но вскоре вернулся со смятой газетой в руках…

— Четырнадцатое мая, — объявил он, разворачивая газету. — Подходит?

— Подходит, — неуверенно сказал Эфраим. Какое число сегодня, он не знал, но чувствовал: четырнадцатое мая было давно, четырнадцатого мая и зелень другая, и деревья только одеваются в свой пышный наряд.

— Как фамилия? — спросил Генех и принялся что-то выискивать в газете.

— Дудак. Гирш Дудак, — пробормотал Эфраим.

— А что он такое сделал? — не отрываясь от газеты, протянул сын резника и снова зевнул. Когда он зевал, то высовывал кончик розового, нетрефного языка.

— Что он сделал? — повторил Эфраим. Ну как тут объяснишь человеку в двух словах?

— Он… — начал было Авнер.

— Он, — перебил нищего Шмуле-Сендер, — он сделал несчастным своего отца… он преподнес ему большой подарок.

— Подарок? — оживился Генех. Как и Хаим, его отец, он всю жизнь имел дело только с женщинами, которые приносили ему на шхиту домашнюю птицу. Служку Хлойне Генех знал, другие же были ему незнакомы, и оттого, а может, по другой причине, он меньше зевал.

— А что за подарок может сделать сын своему отцу? — пропел Авнер. — Он подарил ему мертвого губернатора.

Газета в руках сына резника заколыхалась, как ветка.

— Позвольте! Позвольте! — зачастил он. — А зачем его отцу мертвый губернатор?

— Он — не совсем мертвый, — поправил Авнера Эфраим. — Мой сын… Гирш… только ранил его.

— Позвольте, позвольте, а зачем вам нужен не совсем мертвый… на четверть мертвый… полумертвый?..

— Мне он ни к чему, — сказал Эфраим. — Просто хочется узнать, жив ли еще он или…

— Генерал-губернатор? — Генех разгладил смятую страницу.

— Сын, — сказал Эфраим.

— Сейчас посмотрим, посмотрим, — Генех снова высунул кончик языка. Так из своего панциря высовывается улитка.

Они стояли в прихожей, напоминая вырубленную березовую рощу, в которой по недосмотру пощадили четыре дерева с белой шелушащейся корой, только шелушились не стволы, а верхушки, и от этой белизны и притемненной прихожей местечкового шойхета-резника, пахнувшей птичьим пометом и кровью, было светлей, чем лунной ночью.

— Нашел. Дудак, говорите?

— Дудак.

— Вот: «Умники вроде Гирша Дудака и его сторонников силятся перестроить мир, и в этом их ошибка…» Дальше читать?

— Читайте, читайте! — подхлестнули его хором Хлойне, Авнер и Шмуле-Сендер, хотя им было неинтересно, и нищий уже на манер хозяина высовывал изо рта свою улитку.

— «Мир перестроить нельзя, как нельзя изменить ход светил. К миру, как и к светилам небесным, можно только приспособиться».

— Про светила больше, чем про твоего Гирша, — посетовал Авнер.

— Это все? — нетерпеливо спросил Шмуле-Сендер.

— Понимаете, реб Генех, у нас важное дело… мы должны найти лошадь…

— Могу не читать, — обиделся Генех. — Думаете, у меня своих дел нет. У каждого еврея есть или сын, или лошадь, или другая парноса (занятие).

— Уж дочитайте до конца, — попросил Эфраим.

— «Мы, евреи, должны научиться жить в тени. В тени, чтобы ценить каждый луч… в тени, чтобы не застить другим свет солнца…»

— Раз ругают, значит, жив, — Эфраим подходил к каждому, трогал за ворот и повторял: — Четырнадцатого мая он был еще жив… А сегодня… какое число сегодня?

— Девятнадцатое, — сказал сын резника.

— Спасибо, — пожал ему руку нищий. — Если нам еще удастся клячу у Иоселе-Цыгана выпросить, тогда мы им, — нищий сперва ткнул в газету, потом в небо, в воображаемое светило, — тогда мы им покажем, кто в тени и кто на солнце.

— Пошли, Авнер, — потянул его за рукав Шмуле-Сендер.

— Мы такие же люди, как все, — витийствовал Авнер. — Мы, как все, будем жить и в тени, и на солнце. Я правду говорю, Эфраим? В тени и на солнце, как все люди.

— Ну чего расшумелся?

— На солнце! На солнце! Две тысячи лет в тени! Хватит! — кричал Авнер.

— Видите: вы устроили нам праздник, — сказал Эфраим сыну резника Генеху. — Как будто снова пасха.

— Я? Праздник? — удивился тот. — Разве может устроить праздник тот, у кого руки в крови — в куриной ли, губернаторской ли?

В прихожую вошла женщина с плетеной корзиной, из которой выглядывал белокрылый, ни о чем не подозревавший гусь с брусничными глазками.

— Я к вам, реб Генех, — почтительно напомнила она о себе.

— Сейчас, Хая, сейчас, — сказал сын шойхета. — Не будем торопить смерть. — Он свернул газету, вздохнул и добавил: — Какой может быть праздник, когда головы летят!

Гусь одобрительно загоготал, и гогот его рассмешил Авнера. Нищий уставился на птицу и ни с того ни с сего принялся гоготать.

— Го-го-го!

Он гоготал всю дорогу и, как его ни упрашивал Эфраим, Авнер замолк только у дома конокрада Иоселе-Цыгана.

Жилье, где ютилась семья конокрада Иоселе-Цыгана, можно было назвать чем угодно — норой, берлогой, логовом, — но только не домом. Низкая, осевшая в землю, в прошлом староверская банька пялила на мир свои подслеповатые оконца.

Вокруг стояла странная, звенящая в ушах тишина. Звон ее был какой-то въедливый и тревожный.

Против ожидания во дворе не было ни жены конокрада Хаси, ни десяти его мазуриков. Казалось, никто здесь не живет и никогда раньше не жил.

Шмуле-Сендер, Авнер, Эфраим молча глянули на Хлойне, но тот только пожал плечами, втянул голову в воротник, недоуменно хмыкнул и побрел к избе. Приоткрыл дверь, по-воровски заглянул внутрь, что-то увидел — что именно, ни Шмуле-Сендер, ни Эфраим, ни Авнер не знали, а может, не хотели знать, поманил их пальцем; старики сделали несколько шагов, в нерешительности остановились, Шмуле-Сендер, самый нетерпеливый, бросил: «Ну что?», но его слова, видно, не долетели до Хлойне; служка по-прежнему продолжал стоять у дверей, просунув горбатый нос в щель, как вязальный крючок в петельку. Когда щель расширилась, до слуха Шмуле-Сендера донеслись протяжный женский вопль и нестройное ребячье подвывание:

— Уууу… Ууу… Ууу…

— Кто-то плачет, — сказал Авнер.

Они двинулись дальше, и чем ближе подходили к избе-баньке, тем внятней звучал этот плач, такой же странный, как эта тишина, как это жилище — нора, логово, берлога, — как этот безлюдный двор.

На полу лежал завернутый в саван покойник.

— Доигрался! — со злорадством, без всякого сострадания промолвил служка.

— Кто? — упавшим голосом спросил Шмуле-Сендер.

— Иоселе-Цыган.

— Господи! — простонал водовоз. Теперь все надежды на возвращение лошади рухнули.

Авнер протиснулся к двери и громко, не стесняясь, начал считать:

— Один, два, три…

Он то и дело сбивался со счета и начинал сызнова:

— Один, два, три… пять…

— Да что ты заладил, как в хедере: «Один, два… пять…» Ослеп, что ли? — напустился на него Шмуле-Сендер. — Покойник один.

— Один, но кто? — проворчал Эфраим.

— Кто? Ты еще спрашиваешь? Иоселе-Цыган, — потерянно сказал Шмуле-Сендер.

— А ты что, сквозь саван видишь? — поддел водовоза нищий. — Может, это не Иоселе-Цыган? Может, какой-нибудь из его мазуриков приказал долго жить?

— И тебе не стыдно? Желать дитю смерти, — пристыдил его Эфраим.

Шмуле-Сендер не желал смерти ни одному дитяти на свете — ни мазурикам конокрада Иоселе-Цыгана, ни своему белому счастливому Берлу, ни бунтарю Гиршу Дудаку, никому. Но смерть Иоселе-Цыгана зачеркивала все его упования, лишала его последней опоры и утехи в жизни. Если умер сам конокрад, то не видать ему, Шмуле-Сендеру, своей гнедой, как своих ушей. А если…

Ему было стыдно за себя, за свои грешные мысли. Но помимо стыда Шмуле-Сендер испытывал жуткое, мутившее разум, отчаяние. Угон лошади значил для него не только досрочное возвращение домой, к Фейге, не только новые нескончаемые ссоры и перепалки, но что-то еще, чего и в помине нет, но что обязательно обвалится, обрушится на него и сведет в могилу. То было что-то похожее на похищение кожи, да что там кожи — старческих, набухших жил, ленивой, загустевшей, как клей, кое-как согревавшей его крови; остались только кости, на которые уже ничего не напялишь, кроме могильной глины.

— Пойду людям скажу, — пробормотал синагогальный служка. — Хасе одной с детьми ни обмыть его, ни похоронить… А вы как хотите… Пойду — Иоселе-Цыган был все-таки человек.

— Грех сбегать с похорон, — сказал Авнер.

Грех, конечно, грех. Но так можно не успеть на другие похороны, подумал Эфраим, хотя, как говорил его дед Шимен, пока других хоронишь, ты сам жив и все живые живы. Все живые живы? Жив ли его Гирш?

— Зайдем и помолимся за него, — сказал Авнер.

— За конокрада… молиться? — побагровел Шмуле-Сендер.

— Не за конокрада, а за его душу, — поправил Авнера Эфраим.

— У конокрадов и душа конокрадская, — возразил Шмуле-Сендер.

— Не говори, — сказал Эфраим. — Бывает и так: у того, кого всю жизнь считали праведником, душа конокрада, а у конокрада — душа праведника.

— Молитесь! Молитесь! А я и рта не раскрою! Губами не пошевелю, — грозился водовоз.

Они вошли в избу.

Хася и десять ее мазуриков — Авнер все-таки сосчитал их взглядом — сидели полукругом вокруг покойника и плакали. Дети плакали как-то неохотно, натужно, все время поглядывая друг на друга и на мать.

Один из них — видно, старший — прятал за пазуху рогатку, но оттого, что он постоянно ерзал и вертелся, она вылезала наружу, и мальчуган старательно, поскуливая в лад с братьями, заталкивал ее все глубже и глубже.

Шмуле-Сендер следил за ним, изредка их взгляды перекрещивались, и водовозу казалось, что уличенный мазурик вот-вот выстрелит из своей рогатки в него и почему-то обязательно в его правый глаз, чтоб не подсматривал.

— Горе мне! Горе великое! — причитала Хася. — Для всех… для всего света ты всегда был Иоселе-Цыган… Иоселе-конокрад… А для меня, несчастной, только Иоселе… только Иоселе!.. Мой любимый Иоселе!

— Мама! — воскликнул старший из мазуриков, косясь на безутешную вдову.

— На кого ты меня, горемычную, оставил… с десятью сиротами… Что я теперь без тебя делать буду? Что? — она поправила саван, срезала ногтем копоть со свечей в подсвечнике и исподлобья посмотрела на незнакомцев.

— Я спрошу у нее, — прошептал Шмуле-Сендер. — Может, она что-нибудь про мою гнедую знает?

— Кто же при покойнике спрашивает о лошадях? — укорил его Эфраим.

— А я, по-твоему, не покойник? Покойник может спросить у покойника обо всем.

— Тише, — призвал Шмуле-Сендера к благоразумию нищий Авнер. — Тише!

Плач усиливался. Вдова Иоселе-Цыгана забиралась на такие вершины скорби и печали, какие не были доступны ни Иову, ни Иеремии. Оттуда, с этих вершин, она обрушивала на избу, на своих детей, на пришельцев такие вопли, что, казалось, покойник встанет со своего смертного ложа, бросится жене на шею и придушит ее — будет ей «любимый Иоселе»!

От матери не отставал и хор мазуриков. Но в отличие от нее их скорбь была какой-то озорной, даже веселой.

Малец, который сидел рядом со старшим братом, прятавшим за пазуху рогатку, лукаво подмигивал пришельцам; те отворачивали взгляд, но он пересаживался на другое, более удобное место и мигал, мигал, как утренняя звезда или как коптилка перед тем, как совсем погаснуть.

Служка Хлойне, видно, успел оповестить всех о смерти; в избу хлынули люди, преимущественно женщины, которые уже на пороге начинали голосить. От их рыданий, как огонь от подброшенного березового полена, скорбь вдовы вспыхивала еще ярче, и старую староверскую баньку, как паром, застилало плачем.

Эфраим молился.

Молился за Иоселе-Цыгана, за своего сына Гирша, за своего внука Давида. Шевелил пересохшими губами нищий Авнер. Как всегда, он молился только за себя, за свою бакалейную лавочку. Правда, на сей раз он сделал уступку — согласился быть не полным и единственным владельцем, а совладельцем-компаньоном. Пусть ему, Авнеру Розенталю, принадлежит только одна половина лавочки, а другая — богу. Так сказать, поровну. Божью долю Авнер будет каждый месяц аккуратно отдавать рабби Авиэзеру, чтобы тот пустил ее на синагогу, на богадельню, на содержание кладбища и на прочие благие дела. Он, Авнер, не утаит от господа ни одного гроша, ни одного пятака, чтоб ему с этого места не сойти.

Шмуле-Сендера ничего, кроме лошади, не волновало. Лошадь бродила по его извилинам, как по выгону, ее ржание отдавалось в его, Шмуле-Сендера, сердце, он сам уже был не человек, а лошадь. Единственное, что его мучило, это то, как он — лошадь — вернется к своей Фейге. Хоть Фейга все его штучки-дрючки знает, но на этот раз не поймет. Мол, муж мой — лошадь, но не этой масти. Лошадь лошадь лошадь лошадь лошадь…

Народу в избе становилось все больше. Всех так и подмывало хоть разок при дневном свете увидеть Иоселе-Цыгана, но конокрад был туго запеленут в саван и даже ног его не было видно. Над саваном, там, где была голова Иоселе-Цыгана, кружилась ранняя муха, и Хася отгоняла ее своим увесистым кулаком; муха увертывалась, жужжала; стали за ней охотиться и мазурики, не переставая бесслезно выть. Старший из них — тот, который прятал за пазухой рогатку, — встал, вышел на цыпочках в сени, спустя некоторое время вернулся, залез на подоконник и принялся горошинами — за ними, видно, он и выходил — обстреливать скорбящих.

Первая горошина попала Шмуле-Сендеру в глаз.

Вторая — в бороду.

Застряла в щетине.

Шмуле-Сендер выколупал ее и в отместку съел.

Только проглотил — третья горошина угодила в ухо.

За Шмуле-Сендером настал черед Авнера.

В глаз!

В бороду клинышком!

В ухо!

Покончив с Авнером, отпрыск Иоселе-Цыгана выбрал себе новую жертву — старика Эфраима.

Стрельба велась в той же последовательности:

в глаз!

в бороду!

в ухо!

— Господи! Что за семейка! На похоронах отца в гостей горохом палить! — засопел Шмуле-Сендер и двинулся к обидчику.

— Не трогай его, — удержал Шмуле-Сендера Эфраим. — Пусть стреляет.

Но обстрел вдруг прекратился. То ли у стрелка кончились горошины, то ли мать его засекла, то ли близилось время выноса покойника из дому.

Был четверг, и до наступления утра Иоселе-Цыгана следовало предать земле. В пятницу и субботу хоронить возбранялось даже праведника. А уж конокрада — подавно.

Малец спрятал за пазуху свое оружие, спрыгнул с подоконника и снова уселся в круг вместе со своими братьями — их было большинство — и сестрами — на восемь братьев приходилось только две девочки.

Вдова ломала руки, истошно рыдала, раскачивалась из стороны в сторону; притихшие мазурики, вспомнив о непоправимом горе, заливались плаксивым воем; им вторили местечковые женщины, а мужчины горестно шептали молитвы и вздыхали.

Муха по-прежнему кружилась над изголовьем Иоселе-Цыгана и, казалось, была единственным черным пятном в его жизни.

— Пора выносить, — сказал кто-то. — Завтра пятница, послезавтра суббота.

— Яма выкопана? — пропел синагогальный служка Хлойне.

— Не выкопана, не выкопана, — ответила вдова Иоселе-Цыгана, и слова ее заглушило громкое рыдание.

— Что же вы себе думаете? — насупился Хлойне.

— Чтобы для наших врагов копали ямы! — взвилась Хася, — Не отдам своего Иоселе! Не отдам!

— В скором погребении любовь к всевышнему и покойнику, — попытался возразить Хлойне.

— Да чтобы тебя скоро погребли! За твои слова! — вдова внезапно упала на покойника, накрыла его своим мощным, сотрясаемым рыданиями телом и снова запричитала: — Не отдам тебя, солнце мое, не отдам, звезда ты моя. — Она плакала взахлеб, неудержимо.

Служка Хлойне набрал добровольцев — на случай если могильщик сам не справится — и вместе с ними собирался отправиться рыть для Иоселе-Цыгана могилу, но тут из вечерних сумерек донеслось негромкое, отчетливое ржание.

— Лошадь! — воспрянул духом Шмуле-Сендер.

— Тебе мерещится, — усомнился Авнер.

— Пока я еще не рехнулся. Лошадь, — не в силах сдержать волнение, промолвил водовоз.

— Видать, на похороны прискакали, — предположил Авнер.

Ржание повторилось. Только теперь вроде бы не одна лошадь ржала, а несколько.

— Кто прискакал? — спросил Шмуле-Сендер.

— Лошади. Представляешь себе похороны: впереди — мы, евреи… а сзади они, лошади, которых он угнал… целый табун… и среди них твоя гнедая…

— Моя гнедая ни за что его хоронить не станет! — возмутился Шмуле-Сендер.

— Откуда ты знаешь? Ведь ей с тобой несладко было. Она ему, видать, в пояс поклонилась, что угнал.

— В пояс кланяются нищие, а не лошади, — вконец вышел из себя Шмуле-Сендер.

— Ша, ша! — приструнил их Эфраим. — Рядом покойник.

Ржание лошади (лошадей?) нарушило печальную стройность похорон. Вдова оставила в покое мужа, поправила выбившиеся из-под черного платка волосы. Мазурики ожили, повеселели, завозились, завертелись: старший — тот, который прятал рогатку, — прислушался и, когда топот приблизился настолько, что можно было уже различить в сумраке всадника, воскликнул:

— Приехал! Приехал!

— Молчи, байстрюк, — взглядом высекла его мать.

— Зачем ты рвешь на части мое бедное сердце?

И слезы хлынули у нее из глаз.

Вдова не вытирала их, и они текли по ее щекам, капали на саван, и Хася слышала их падение так же отчетливо, как топот лошади, а сердце и впрямь разрывалось на части — на одиннадцать равных частей — по одной на каждого — на ее любимого Иоселе и их десятерых детей. Если бы Иоселе-Цыган чаще бывал дома, их, мазуриков этих, было бы все двенадцать — столько, сколько колен Израилевых.

Служка Хлойне и могильщики-добровольцы застыли у дверей.

Женщины-плакальщицы накапливали слезы.

От вздохов и ветра, дувшего сквозь щели рассохшейся двери, затрепыхались обгоревшие свечи.

Во дворе кто-то спешился.

Свистнул в темноте.

— Цыган приехал! Цыган! — наперебой от радости закричали дети.

— Чтоб вы онемели, негодники! Разве можно так называть родного отца? — плеснула кипятку Хася.

Пока она бранилась, в избу вошел приземистый мужчина с продолговатым лицом, похожим на лопату, в русских сапогах, в которые были заправлены зеленые солдатские штаны. Он с ужасом и удивлением оглядел собравшихся, покойника, завернутого в саван, зареванную жену в черном платке, присмиревших детей, пересчитал их взглядом и, понизив до жуткого шепота голос, спросил:

— Кто умер?

Все молчали.

Дети испуганно жались друг к другу. Хася теребила концы платка, пальцы ее дрожали, казалось, вот-вот опадут как листья.

Скорбящие провожане переглядывались, боясь проронить хоть слово.

Во дворе, за окном, заливисто ржала лошадь.

— Моя… Ей-богу, моя, — не выдержал Шмуле-Сендер.

Мужчина покосился на водовоза и, еще больше понизив голос, повторил свой вопрос.

— Иоселе-Цыган, — сказала Хася. — Иоселе-Цыган.

— Люди, — обратился мужчина к собравшимся. — Поздравляю вас… в нашем местечке стало одной мэшугэне — сумасшедшей — больше. Поздравляю вас, — и он стал каждому пожимать руки.

— Иоселе-Цыган умер, — твердо сказала Хася.

— Умер? А перед тобой, по-твоему, кто? Граф Завадский?.. Дети, кто перед вами?

Мазурики не отваживались обидеть мать.

— Кто перед вами? — рявкнул мужчина.

— Передо мной… передо мной, — пролепетала Хася, — мой любимый… мой единственный Иоселе… Иоселе-ангел… Иоселе-золотко… Иоселе-солнышко. А Иоселе-конокрад умер! И никогда не воскреснет из мертвых… Никогда!.. мой срам… наш позор!.. Обещай мне, — Хася упала пришельцу на грудь, — при них… при всех… я потому и устроила все… больше никогда… Слышишь, никогда ни одну лошадь, ни одного жеребенка…

— Ну что ты, Хася?

— Дети! И вы просите его: никогда!

— Отец! — сказал старший — тот, который прятал за пазуху рогатку. — Скажи!

— Что?

— Никогда! Ни одну лошадь, ни одного жеребенка!.. — попросил сын.

— Скажи! — закричали девочки и впервые заплакали настоящими слезами.

— Скажи, — прогундосил служка.

— Люди! — обратилась к провожанам Хася, — А вы что молчите? Разве вам все равно, кто он — конокрад или сапожник?

— Никогда! Ни одну лошадь, ни одного жеребенка, — сказали люди.

— Никогда, — отозвались углы избы.

— Иоселе-Цыган умер, — продолжала Хася, повиснув у мужа на шее. — Ведь умер? Умер Иоселе-конокрад?

— Умер, — сказал Иоселе и заплакал.

И тогда заплакали все. Потому что для слез всегда найдется повод.

Шмуле-Сендер оплакивал свою гнедую — кто поручится, что там, во дворе, его лошадь, а не чужая.

Авнер — в который раз! — оплакивал свою бакалейную лавку.

Старик Эфраим лил слезы над своим сыном Гиршем, к которому ему уже не успеть.

Но на сей раз от этих слез было как-то светло и легко, как будто каждому в ухо попала не горошина печали, а радости, и ее оттуда никак нельзя было выколупать. Горошина лежала в ухе, как в стручке, и все они — знакомые и незнакомые, все, кто пришел сюда, в избу Иоселе, в бывшую староверскую баньку, как бы тоже лежали в стручке; только изредка покидали его для того, чтобы привезти с реки бочку с водой, вымостить в местечке улицу, продать полмешка изюма, угнать чью-то лошадь, а потом, потом снова вернуться в этот хрупкий, в этот вместительный, в этот вечнозеленый стручок.

— Прошу прощения, — промямлил Шмуле-Сендер. — Раз вы… ты… уже не… как его… — он боялся выговорить слово «конокрад», только что отмененное всеми. — Значит… ты… вы… мне скажете, чья та лошадь, которая во дворе?

— Разве это лошадь? Дырявый мешок с костями. Всю округу проехал — никто за нее больше кварты водки не дает.

Шмуле-Сендер уже не слушал Иоселе-Цыгана, ноги уже несли его к двери, к гнедой, к дырявому мешку с костями, за который никто в округе больше кварты водки не дает, но который ему дороже всего на свете, даже часов счастливого белого Берла.

— Господи! — вздрогнул синагогальный служка Хлойне, двинулся к покойнику и в сердцах стянул с него саван.

— Конец света! — воскликнул Авнер. Он обошел всю Литву и Польшу, но нигде такого не видел.

— Дааа, — пробормотал Эфраим. — Таким покойникам надгробий еще никто не делал.

— Над чем плакали? За что молились? За бревно! — воздевал руки к небу служка. — Как ты только его в избу втащила? — обратился он к Хасе.

— Они помогли, — деловито объяснила жена Иоселе-Цыгана и кивнула на детей.

Лошадь, видать, целый день не кормили, и она ржала за окном от обиды и голода.

Шмуле-Сендер шел к ней, как когда-то к венцу, кто-то сыпал на него с неба звездами, звезды, как горошины, застревали в бороде, Шмуле-Сендер выколупывал их оттуда, складывал на ладонь и протягивал ей, своей гнедой, своей орлице, за которую никто в округе больше кварты водки не дает, но которую он, мистер Шмуле-Сендер Лазарек, кормит не сеном, не клевером и даже не овсом, а отборными звездами.

До пятницы, до зажжения свечей, после которого обычай запрещал работать — а езда в телеге ли, верхом ли считалась работой, — еще оставались целая ночь и день, и потому Эфраим предложил своим попутчикам не задерживаться больше в этом местечке, не дожидаться утра в синагоге, а с божьей помощью двигаться дальше, к Россиенам, а стало быть, и к Вильно. Они и так на Иоселе-Цыгана потратили полновесный день.

— Будем править лошадью по очереди, — сказал Эфраим. — Чтобы не уставать.

— Я, когда правлю, никогда не устаю, — воспротивился Шмуле-Сендер.

— Ты, как царь, хочешь править один и до самой смерти, — ядовито заметил Авнер.

— Ты угадал, Авнер, — нисколько не обиделся Шмуле-Сендер. — Хочу править как царь. Каждый, кто делает то, что любит, — царь.

— А если не любит? — не унимался Авнер.

— Не знаю.

— Я, например, кто?

— Ты?

— Да, я… Я, который ненавидит то, что делает?

— Каторжник, — тихо сказал Шмуле-Сендер и опустил голову.

— Ты такой же каторжник, как Шмуле-Сендер — царь, — сказал Эфраим. — И довольно болтать!

Они запрягли гнедую в телегу, Шмуле-Сендер осмотрел подкову, покачал головой, что-то пробормотал про ухналь и про кузнеца Исроэля, взобрался на козлы и радостно, словно только что научился говорить, рявкнул:

— Вьо!

И телега въехала в ночь.

Пока они катили по равнине, пока по обе стороны большака тусклыми казарменными огоньками светили местечки и деревеньки, в телеге царило ничем не поколебленное молчание. Казалось, первой умаялась не плоть, а речь.

Эфраим думал о том, что теперь уже вряд ли увидит живого Гирша, и от сознания безысходности становился еще замкнутей и угрюмей.

Желая хоть немного приободрить его, ночь как бы укрупнила звезды, но и звезды не столько просветляли его мысли, сколько высвечивали их горечь и отчаяние. Правда, теперь эта поездка в Вильно (и, может быть, в Киев) не казалась Эфраиму такой бессмысленной и бесполезной. Каждый человек, думал он, должен в один прекрасный или непрекрасный день сняться с насиженного места, пуститься куда глаза глядят, чтобы посмотреть на себя со стороны, увидеть других и как бы приобщиться ко всему миру.

Сетуя на судьбу, которая удлинила его путь к Гиршу, Эфраим тем не менее благодарил ее за то, что был свидетелем, даже виновником обращения Иоселе-Цыгана из конокрада в отца десятерых детей. Кто знает, как бы он кончил… Долго в бездну безнаказанно нельзя смотреть. Нельзя. Так ему, Эфраиму, однажды сказал рабби Ури, да будет благословенно его имя.

Равнина кончилась, начался сплошной, черный как деготь лес. Он заслонял все небо от края до края. Кроны деревьев, как огромные метлы, как бы сметали с него зажженные для Эфраима звезды.

— Что вы молчите? — не вытерпел Авнер.

Никто не отозвался.

Эфраиму ни о чем не хотелось говорить. В ушах у него еще стоял плач над запеленутым в саван бревном в избе — норе, берлоге, логове — Иоселе-Цыгана. На миг Эфраиму показалось, что это голосила не Хася, а плакали его три жены — Гинде, Двойре, любимица Лея, его дети — Шахна, Гирш, Эзра, Церта. Какое счастье, какое горькое счастье, думал Эфраим, когда тебя оплакивают столько людей — родных и не родных. Как подумаешь — так оно и должно быть. Так и должно быть: один — оплакивает весь мир, а весь мир — оплакивает одного, даже если он угоняет лошадей или стреляет в генерал-губернатора.

— Какой лес! Какой прекрасный нескончаемый лес! — Авнер на коленях подполз к Эфраиму.

Ночь манила его своей способностью все уравнять и скрасить. Правда, темнота лишала его названых братьев — деревьев. Шмуле-Сендер и Эфраим, конечно, близкие ему люди, но не братья. Даже нищий, даже погорелец, он для них лавочник Авнер Розенталь. Только лавочник. Господи, если бы ему когда-нибудь сказали, что на старости лет он будет тащиться посреди ночи по лесу с местечковым каменотесом Эфраимом и водовозом Шмуле-Сендером, он, бакалейщик Авнер Розенталь, плюнул бы такому в бороду! Если бы ему когда-нибудь сказали, что он, Авнер Розенталь, будет тайно мечтать не об открытии новой лавки в Ковно или в Риге, а о том, чтобы стать деревом, обыкновенным, с ободранной корой, деревом, он бы такого провозвестника взял за шиворот и выставил за дверь.

— Царь Шмуле-Сендер, — обратился он вдруг к вознице. — Будь добр, остановись.

— Ты слишком часто мочишься, — упрекнул его Шмуле-Сендер и, как подобает царю, не послушался своего подданного.

Телега скрипела колесами, и скрип их как бы издевался над нищим.

— Остановись! — закричал Авнер и пополз к козлам. — Ты что, оглох?

— Ну чего тебе? — недовольно откликнулся Шмуле-Сендер.

У него не было никакой охоты останавливаться. Под скрип колес так хорошо, так сладко думалось. Остановишься — и все мысли вылетят из головы. Первый раз за всю дорогу Шмуле-Сендер думал не о своем счастливом белом Берле, не о лошади, а о своей жене Фейге, вспоминал, какая она была в молодости красивая, какие у нее были руки, теплые, пугливые, и что с ними, с этими руками, стало: пальцы увяли, как стебли, кожа пожухла, как листва, глаза выцвели, как обои на стене, лицо покрылось сороконожками морщин.

— Слышите! — испуганно выдохнул Авнер.

— Что? — спросил Эфраим.

— Волки воют, — прошептал нищий.

— Волки? — Эфраим прислушался.

Откуда-то спереди и сбоку раздавался голодный, не сулящий ничего доброго вой.

— Лошадь учуяли, — сказал Эфраим и вспомнил, как много лет тому назад (он только женился на Двойре) зимой забрели на местечковое кладбище три волка — самец, самка и детеныш. Они кружили вокруг надгробий, что-то выискивая, а он, Эфраим, стоял с киркой в руке и ждал, когда они на него нападут. Тогда господу было угодно, чтобы он не стал убийцей. А сейчас?

— Что за напасть: то Иоселе-Цыган, то волки! — сказал Шмуле-Сендер. — Ангелы в небесах, отпугните их.

После угона лошади только их и не хватало, подумал он, и мысль о волках была самой черной в его жизни, чернее ее ни одной не было.

Волки выли с каким-то отчаянным неистовством, и вой их казался Шмуле-Сендеру неким знаком свыше, чьей-то непостижимой волей, властной и неотвратимой.

Шмуле-Сендер услышал, как семь ангелов, возвещая о светопреставлении, затрубили в семь труб, как семь ангелов опрокинули семь чаш, наполненных гневом бога, на землю, на его, Шмуле-Сендера, телегу, на этот большак, на эту бесконечную, в волчьей шерсти, ночь. На миг Шмуле-Сендер до слез, до крика пожалел, что согласился — да что там согласился, сам вызвался — подвезти Эфраима до Вильно.

— Один, два, три, — стараясь различить волчьи голоса, считал Авнер.

— Что ты тут считаешь? — напустился на него Шмуле-Сендер.

— По-моему, их трое… — сказал нищий и весело добавил — Трое на́ трое!..

Он не слышал никаких труб, не видел никаких чаш, наполненных гневом, — в ночи жутко и беспомощно выли звери; и шумели, касаясь верхушками, деревья в пуще, словно разбуженные их воем.

— На каждого по одному, — продолжал Авнер.

— Перестань, — одернул его Эфраим и повернулся к Шмуле-Сендеру. — Может, лучше остановиться… Как бы твоя орлица не перепугалась…

Но Шмуле-Сендер, казалось, не столько следил за лошадью, сколько за семью ангелами в небе, возвещавшими о семи великих бедствиях. Первый вылил свою чашу на землю, и жестокие гнойные раны появились на людях, второй вылил свою чашу в море, и оно превратилось в кровь, третий выплеснул свою чашу на реки и озера. Шмуле-Сендер чувствовал себя одновременно и морем, и рекой, и незаживающей гнойной раной, только не ангелом, который может залить кровью вой волков.

— Останови, — Эфраим дернул Шмуле-Сендера за рукав.

— Зачем?

— Подождем, пока они умолкнут.

Волки выли дружно, но лениво. Их медлительность не столько внушала надежду, сколько страх.

Тревожно зафыркала лошадь.

Шмуле-Сендер обреченно сидел на козлах. Перед его тоскливым взором проносились видения, одно страшней другого: над растерзанной гнедой кружилась саранча; откуда-то, из бездны ночи, навстречу телеге мчалось бесчисленное множество ассирийских всадников на конях; кони были в броне, огненной и серной, с головами львов и со змеями вместо хвостов; изо рта у них вырывались огонь, дым и сера. Конец света, шептал он. Конец света.

Авнер тыкал своим посохом в небосвод и, видно, будил господа. Мол, проснись. Ты что, не слышишь? Заткни, пожалуйста, этим волкам глотки… Почему мы должны быть сильней тебя? Почему? Тебе ничего не стоит заставить их замолчать!

Эфраим одной рукой сжимал кирку, другой поддерживал под уздцы гнедую.

Волки выли громко, но без прежнего неистовства.

— Первый раз в жизни увижу живого волка, — неожиданно промолвил Авнер.

— Первый и последний, — огрызнулся Шмуле-Сендер.

Лошадь ржала, вставала на дыбы — близость волков мутила ее старческий разум.

Эфраим осаживал ее, но та не слушалась и с еще большим рвением пыталась взмыть в воздух своими передними, еще сильными ногами.

Волки то завывали, то замолкали, словно заманивая их в темноту, туда, где дорога узким перешейком терялась в дремучей, непроходимой пуще.

— Тише, тише, — упрашивал лошадь Эфраим. — Ну чего ты? Мы тебя в обиду не дадим. Правда, Шмуле-Сендер?

— Правда, — промолвил тот.

— А они, — Эфраим ткнул киркой в дорогу, — они — все наши несчастья… и пожары, и виселицы… Правда?

У Шмуле-Сендера свело дыхание.

— Правда, — ответил за него Авнер. — Если бы они знали, что их ждет вяленое мясо…

Волчий вой замолк.

Авнер робко дергал вожжи.

Двадцать шагов… двадцать пять… тридцать… Казалось, опасность миновала.

Но в тот момент, когда им ничего как будто бы не грозило, из мрака, из придорожных кустов выскочил самец, легкий и прыгучий. Он скалил пасть, и белые клыки сверкали в темноте, как зажженные подсвечники.

Гнедая шарахнулась в сторону, понеслась вскачь, Шмуле-Сендер слетел с козел.

— Спасите! — воскликнул он, когда новым толчком его бросило наземь. — Береле! Береле!

Ему казалось, что Береле, его белый счастливый Берл, должен бросить все свои дела, закрыть свою лавку, где он торгует лучшими в мире часами, и примчаться сюда, на этот большак, чтобы спасти его от неминуемой смерти. Но Берл не закрыл своей лавки, не примчался сюда, и Шмуле-Сендеру впервые от этой мысли было больно, куда больней, чем если бы его укусил волк.

Ко всем запахам примешивался запах крови. Видно, лошадь в темноте поранилась о дерево.

Где-то в чаще выла волчица, и ее призыв бередил душу.

Волк прислушался, напрягся, напружинился и бросился в серый проем между деревьями.

— Эфраим, — простонал Шмуле-Сендер, — Лошадь жива? Не ранена?

— Жива твоя лошадь, — ответил Эфраим. — Если бы серый сунулся, я бы ему киркой голову размозжил.

— В писании сказано: не убий! — напомнил Авнер.

— Это сказано про человека… — заступился за Эфраима Шмуле-Сендер, — а не про волка.

— Это сказано про всех, ибо нет крови, которую можно смыть, — сказал Эфраим, — Но иногда убивать приходится. — И после паузы добавил: — Этот волк будет мне сниться.

— Волк сниться? — опешил Шмуле-Сендер. — Волк, который мог растерзать нашу лошадь… нас?..

— Ты ничего не понимаешь, — огорченно промолвил Эфраим.

— А что тут понимать? — Шмуле-Сендер подошел к лошади, которая утянула телегу в просеку и с холки которой он собирал в ладонь кровь.

— Человек уподобляется зверю не тогда, когда, защищаясь, убивает, а когда, защитившись, забывает, что он — убийца. Так меня учил отец. Так я учил своих детей…

Шмуле-Сендер осмотрел в темноте телегу, колеса, грядки, сбрую, взял лошадь под уздцы — не погонять же ее, раненую, кнутом — и повел по просеке, что-то бормоча себе под нос.

Сразу же за лесом, отливая расплавленным оловом, текла степенная, кишащая рыбой река.

Рыбы выпрыгивали из воды, и плеск ее, как и волчий вой, звучал предвестьем — может, бездны, а может, рассвета.

На берегу Шмуле-Сендер распряг гнедую и вместе с ней забрел в воду.

Рана на холке была неглубокая, но все еще кровоточила.

Старик Эфраим и Авнер смотрели с берега, как Шмуле-Сендер промывает рану.

Он промывал ее долго, как бы священнодействуя.

— Простудишься, — сказал нищий. — Вылезай!

Но водовоз по-прежнему стоял по колени в майской еще студеной воде и гладил гнедую, набирал в пригоршни воду, плескал на рану и снова что-то бормотал себе под нос.

Казалось, он никогда не выйдет из воды. Казалось, так оба и застынут до рассвета, до конца жизни, и рыбы будут торкаться в их ноги, как в коряги.

Шмуле-Сендер снял с себя вдруг рубаху, разорвал ее и обвязал конскую рану.

Голый по пояс, он напоминал Эфраиму их молодость, когда они вместе купались в Немане; а лошадь смахивала на старуху — его бабушку Блюму.

Вода омывала Шмуле-Сендера со всех сторон, как остров; он и был островом, маленьким, безлюдным островком на земле, на котором обитает только одно животное — старая, раненая лошадь.

— Вы возвращайтесь домой. Дальше я пойду один, — сказал Эфраим.

Но сквозь плес, сквозь журчание воды, сквозь собственное бормотание Шмуле-Сендер ничего не слышал.

— Один, — повторил каменотес.

Лошадь мотала мокрой гривой, Шмуле-Сендер, привстав на цыпочки, поправлял на ней повязку, для возницы не существовали ни Эфраим, ни Авнер.

— Он уходит, Шмуле-Сендер, — сказал Авнер. — Он больше не может ждать…

Эфраим зашагал по берегу — решительно и безвозвратно.

Авнер стоял между водой — Шмуле-Сендером и сушей — Эфраимом и не знал, что же ему выбрать. И воды жаль, и суши. Будь его, Авнера, воля, он охотно выбрал бы лес, ушел бы туда и вместе с волком день-деньской шумел бы, как дерево. И кончилось бы его нищенство, ибо кто же побирается, шелестя листьями?

— Эфраим! Шмуле-Сендер! — заметался он.

И остался один на пустынном берегу.

Когда Шмуле-Сендер вывел лошадь из воды, Эфраима уже и в помине не было.

— Ушел.

— Куда?

— Туда, — и Авнер ковырнул пальцем лес.

Шмуле-Сендер запряг лошадь, Авнер забрался в телегу, странники выкатили на большак, но большак, как и берег, был темен и пустынен.

— Эфраим! — закричал Шмуле-Сендер. — Эфраим!

— Э-фра-им! — куражилось эхо.

Шмуле-Сендер понукал раненую лошадь, и в душе его накипала обида — обида на Эфраима, бросившего их среди ночи, на Авнера, оставшегося с ним (не останься он, Шмуле-Сендер сразу же повернул бы оглобли), на самого себя, полуголого, озябшего, чуть не сгубившего свою гнедую.

Светало. Поля вокруг залило молоком, молоко чуть-чуть подогрели, и заклубился молочный, без мороси, туман, из тумана проступили первые избы, раскиданные по холмам.

— Смотри! — воскликнул Авнер. — Обратно идет!

— Кто?

— Эфраим!

— Кирку забыл, — виновато сказал Эфраим, когда телега подкатила впритык.

Шмуле-Сендер недовольно хмыкнул и зачастил:

— И резец, и долото, и лопату…

— Сами знаете… я без них как без рук.

— Без них, значит, как без рук… А без нас? Без меня? Без Авнера? Без моей бедной лошади? — частил Шмуле-Сендер.

Эфраим нахмурился.

— Авнер, — воскликнул Шмуле-Сендер. — Выкинь его пожитки!

— Что? — лицо Авнера перекосилось, как плетень, о который бык трется рогами.

— Выкинь! — еще раз скомандовал Шмуле-Сендер.

— Да ты совсем рехнулся!.. Садись, Эфраим! И чтобы больше ни-ни!..

Эфраим не пошевелился.

— Садись!.. — взмолился Авнер. — Не ради него… не ради меня, а ради сына своего Гирша… Пусть твое нетерпение пешком идет, а ты садись!..

— Ждешь, чтобы я тебя попросил? — кипятился Шмуле-Сендер. — Не дождешься… Я тебя никогда ни о чем не просил и просить не буду.

Но в голосе его не было ни прежней злости, ни обиды.

Старики не заметили, как сзади них, откуда-то из озимых, появилась горстка людей, которая шла напрямик через поле.

Поначалу Эфраим подумал, что это богомольцы, направляющиеся на престольный праздник в Россиены, в славный на всю Жмудь костел, потом предположил, что это чьи-то богатые похороны, но когда они, эти люди, пересекли поле и вышли на большак, каменотес увидел, что это не крестный ход, не похороны, а новобранцы.

— Солдаты! — с телеги, как со сторожевой вышки, крикнул Авнер.

— В войско гонят, — сказал Шмуле-Сеидер.

— В войско, — примирительно произнес Эфраим.

Он вдруг вспомнил, как они со Шмуле-Сендером уходили в рекруты. То было не весной, а зимой, в лютый мороз. Бабушка Блюма бежала за телегой, на которой их увозили, протягивала внуку варежки и кричала: «Фроймеле! Возьми! Ты еще, не дай бог, обморозишь руки. А без рук какой же ты каменотес? Возьми!» Она бросила варежки в телегу, унтер, который сопровождал рекрутов до Россиен, подхватил их, надел на свои лапы и еще помахал ей, старой. Этим повезло. Их гонят не в январе, а в мае. Но и им невесело. Кто знает, вернутся ли домой — с японской ли, с персидской ли границы. Что персы, что японцы — один черт, какая разница, чья пуля.

— Что будем делать? — забеспокоился Шмуле-Сендер.

— А что делать? — недоуменно спросил нищий и добавил: — Семнадцать душ, не считая конвоира.

— А ты уже сосчитал? — вздохнул Шмуле-Сендер. — Ты без счета не можешь. А говоришь: лавочник Авнер Розенталь умер.

Шмуле-Сендер вглядывался в даль, которая теперь уже и далью не была, семнадцать душ новобранцев и три конвоира заслонили горизонт. Можно было попытаться убежать от них, да разве пустишь раненую лошадь в галоп? У Шмуле-Сендера еще тлела надежда на то, что ни новобранцы, ни их конвоиры не станут с ними связываться, двадцать человек в телеге не уместятся, кому-нибудь все равно придется топать пешком. Ну, а уж если позарятся на воз, то Шмуле-Сендер пустит в ход свой последний козырь: георгиевский крест. Он получил его за храбрость. За то, что он первым ворвался в расположение турок и уложил их конвоира. Шмуле-Сендер его не носит, чтобы в местечке, не дай бог, не подумали, будто он крестился. Ведь о его храбрости помнит только Эфраим. Георгиевский крест лежит в комоде, и Шмуле-Сендер тайком от Фейги чистит его, чтобы не заржавел. Все заржавело: и любовь, и молодость, и храбрость, а вот он, этот крест, сияет как звезда на небе.

— Заберут телегу, и кукуй, — поделился он вслух своими сомнениями и прикрыл голую, волосатую грудь.

— Что-нибудь придумаем, — бросил Эфраим.

Новобранцы подходили все ближе и ближе.

— Ну? — торопил Эфраима Шмуле-Сендер.

Эфраим перебирал в памяти все знакомые ему хитрости, но ни одна не годилась для того, чтобы одолеть маленькое — всего в двадцать душ — войско.

Наконец его осенило. Он засуетился, велел Шмуле-Сендеру остановиться, а Авнеру лечь навзничь.

— Зачем? — испугался Авнер.

— Ложись! — свирепо повторил Эфраим.

По правде говоря, Авнер еще никогда в жизни не ложился по команде. Хотя он и обожал спать, укладывание в постель доставляло ему не радость, а мучение. Ляжет и не встанет. Как ни клял Авнер свою жизнь, он тем не менее цеплялся за нее — может, к концу, перед закатом удастся найти в куче золы хоть одну изюминку, хоть кроху корицы. Вдруг и ему придет письмо, сочиненное не им самим, а каким-нибудь Розенталем, его дальним родственником, миллионером, банкиром, который перед смертью составит завещание и оставит ему где-нибудь в Нью-Йорке или Париже, в Вене или Берлине часть, частицу, толику своего наследства; Авнер снова откроет бакалейную лавку, только не в Мишкине, а в Вильно, напротив главной синагоги или в каком-нибудь другом людном месте; он скинет с себя эту хламиду, это отрепье, эти штаны с оторванной штаниной — зацепился в темноте за корягу — и облачится в смокинг, наденет цилиндр, пристегнет к манжетам золотые изюминки запонок.

— Сейчас мы тебя накроем соломой… и попоной, — продолжал Эфраим.

Нет, он не позволит, чтобы его смокинг закрыли соломой, чтобы золотые изюминки запонок касались грубой дерюги.

— Рядом положим лопату, — не унимался каменотес.

Лопату рядом с цилиндром? Никогда! Да знает ли Эфраим, с кем имеет дело?!

— А зачем лопату? — осведомился Шмуле-Сендер.

— Авнер — больной, — объяснил Эфраим. — Авнер — почти покойник.

— Покойник. Конечно, покойник. А кто из нас не покойник? — пропел нищий. — Разве что миллионер Розенталь, — добавил он невпопад.

— У тебя проказа, — сказал каменотес.

Новобранцев от телеги отделяли уже не сажени, а вершки. Слышно было, как они переговариваются по-литовски. Уже была видна их одежда — армячки, залатанные сермяги, даже кожушки. Оделись, видно, с прицелом: пока их пригонят на японскую или персидскую границу, пройдет не только весна, но лето и осень, а там и зима наступит. Пахарям и сеятелям тоже нельзя обмораживать руки. Кто повернет плуг? Кто станет разбрасывать семена?

— У тебя проказа, — уговаривал его Эфраим. — К тебе нельзя прикасаться. Ложись и…

— И что? Помирать?

— Чешись, — сказал Эфраим.

— Это — пожалуйста! — хохотнул Авнер.

— Раздирай кожу ногтями. Ты же умеешь всех изображать!

Конвоиры, которые шли впереди новобранцев, поравнялись с телегой.

— Куда едете? — беззлобно спросил старший из них и потер рыжую бороду.

— Прокаженного везем, — по-русски ответил Эфраим.

— Умеешь по-русски?

— Так точно. Солдат седьмой пехотной дивизии под командованием его высокопревосходительства генерала Стародубцева, — отрапортовал каменотес.

— Ишь ты!

Литовцы-новобранцы пристально глядели на неухоженную, замотанную лошадь, холка которой была обвязана разодранной холщовой рубахой, и тихо посмеивались. Кто-то из них подошел к гнедой, поднял ее морду и, как бы прощаясь со свободой, с родиной, с пашней, ткнулся в нее лицом.

— А не врешь, старый? — прохрипел бородач и, шагнув к грядке, заглянул за нее, как за плетень.

Авнер лежал навзничь и чесался. Казалось, его кусали полчища блох. Он вертелся, стонал и все время с гибельной мольбой в голосе просил:

— Люди добрые! Печешите! Почешите!

Конвоир-бородач протянул было к Авнеру руки, но Эфраим остановил его:

— Проказа!..

— Почитай, пятьдесят верст без роздыху протопали. Не мешало бы нас немного подвезти… хотя бы до Россиен… ноги, как кандалы…

— Да чего ты его упрашиваешь! — пристыдил бородача молодой конвоир с огромными, как беличий хвост, усами. — Эй, вы! Именем государя!

— Прокаженного везут, — умерил его прыть бородач. — На тот свет захотелось?

— Да врут они, — не сдавался молодой.

— У меня крест… Георгиевский крест, — быстро вставил Шмуле-Сендер, боясь, что бородач уступит молодому.

— Умора! — воскликнул усач. — А лошадь почему у тебя обвязана? У нее что, зубы болят?.. Умора!

— Ее волки покусали, — не столько к конвоирам, сколько к литовцам-новобранцам обратился Шмуле-Сендер. — Вилкай, — сказал он по-литовски.

— Вилкай, — ответили новобранцы, и по их поспешному и дружелюбному ответу Эфраим понял, что имеют они в виду не только лесных волков, а тех, которые приходят в их избы от имени государя-императора и уводят пахарей за тридевять земель, на японскую или на персидскую границу.

— Волки в мае не кусают! Заврался… морда!

— У меня крест… Георгиевский крест, — чуть ли не божился Шмуле-Сендер.

— И за цто ты его полуцил? — коверкая русскую речь, поинтересовался молодой конвоир с усами. — Мозет, за храбрость?

Какая-то неведомая сила подхватила Шмуле-Сендера, он ринулся на усача, как когда-то на русско-турецкой в окопы турков, невзирая ни на что: ни на снаряды, тяжелые, как его страх, ни на страх, свистевший над головой, как снаряды.

— Так точно! — выпалил Шмуле-Сендер. — Вы думаете, храбрых евреев не бывает?!

Молодой конвоир подошел к лошади, потянул за конец рубахи, которой была обмотана конская холка, лошадь заржала от боли; на солнце смолисто сверкнула запекшаяся кровь, кое-где еще сочившаяся из раны.

— Кровь, — удивленно сказал усач. — Глянь-ка, Саввич! Кровь. Не врут, значит.

— Кровь, она завсегда — правда, — буркнул Саввич.

Авнер лежал на дне телеги, прислушивался к разговору, неистово раздирал ногтями кожу, радовался за Шмуле-Сендера, за его храбрость, о которой он раньше и не подозревал, за выдумку Эфраима, за то, что у него, у Авнера, нет проказы и, слава богу, уже не будет; радовался он и за литовцев, которые не скоро попадут в казармы, потому что, как ни тяжек путь, лямка солдатская тяжелей; радовался за бородача-конвоира, который поверил Эфраиму и не стал обыскивать воз. «Кровь — завсегда правда», повторял про себя Авнер, та, что течет из ран лошади, и та, что всю жизнь по капельке вытекает из жил человека.

— Ликит свейки, — сказал новобранец в кожушке. — Лайминги эсат. (Прощайте!.. Счастливые вы!)

Конвонр-усач ругнулся, скомандовал: «Шагом арш!», и новобранцы медленно, оглядываясь назад, поплелись по большаку, на котором, кроме нелепо обмотанной лошади и трех старых евреев, никого не было.

— Что он сказал? — не переставая чесаться, полюбопытствовал Авнер. Он был как никогда серьезен, словно отвечал не за телегу, не за лошадь, не за Шмуле-Сендера и Эфраима, а за весь белый свет.

— Он сказал: «Шагом арш!» — напомнил Шмуле-Сендер.

Возница придерживал лошадь, чтобы не вздумала переходить на рысь и догонять конвоиров; солнце светило ему в лицо, и лицо, измученное ночными страхами, овеянное волчьим дыханием, понемногу разглаживалось; блаженная улыбка засыпающего ребенка соперничала на нем с лучами солнца, как бы пытаясь их переупрямить. Порой блаженство Шмуле-Сендера омрачалось мыслью о конской ране. В первом же местечке он раздобудет щепоть соли, посыплет на рану и скажет: потерпи, моя орлица, поболит и заживет.

— Я про новобранца, — сказал Авнер.

— Он сказал, что мы счастливые, — объяснил Эфраим.

— Мы — счастливые? — вскинул голову Шмуле-Сендер.

— Хи-хи, — чужую глупость Авнер всегда хоронил в смехе. — Хи-хи.

— Он сказал, что они завидуют нам. — Смех Авнера, видно, задел Эфраима.

Ни Авнер, ни Шмуле-Сендер не могли взять в толк, чему это новобранцы завидуют.

— Завидуют, что ходим по их земле, — сказал Эфраим.

— Хи-хи, — снова засмеялся Авнер.

— Завидуют, что пьем их воду, — продолжал каменотес.

— Их воду? — удивился Шмуле-Сендер. — Вода ничья.

— Топчем их луга.

Все казалось простым и ясным, но Эфраим никак не мог найти подходящие слова, чтобы такая же ясность снизошла и на Авнера, и Шмуле-Сендера.

— Я их луга не топчу, — буркнул Авнер. Он был погружен в какую-ту думу, которую хихиканье прикрывало, как облако прикрывает верхушку дерева.

Эфраим чувствовал, что сейчас эти новобранцы меньше всего занимают Авнера.

— Они, — Эфраим глянул вдаль, где уже растаяла цепочка тех, кого через всю Россию гнали к месту их ратной службы, — завидуют, что мы будем видеть их жен, их отцов и матерей, их лошадей и пашни.

Он еще что-то перечислил, но лицо Авнера выражало не сочувствие, а удивленное недоверчивое понимание. Он то и дело посматривал по сторонам, как будто что-то выискивал, и Эфраим терялся в догадках — что именно?

— Ну что, что мы будем каждый день видеть их жен и лошадей. Они все равно не наши. Хи-хи. — Авнер снова зачесался. Ему нравилось загонять Эфраима в тупик, класть его в спорах на лопатки — пусть не бахвалится своей недюжинной силой. Настоящая сила у еврея не в руках, а в голове, в быстром и неожиданном соображении.

— Разве все, что мы, Эфраим, видим — наше? — дожимал он каменотеса. — Мое… твое… Шмуле-Сендера?

— Ты никогда, Авнер, в войске не служил, — назидательно сказал Эфраим, которого трудно было сбить с толку.

Низменность сменилась взгорьями, холмами, лесом. Авнер оживился, хотя Эфраима слушал рассеянно, все еще захваченный своей тайной мыслью, заставляющей его все время оглядываться по сторонам и что-то искать. Мысль эта, видимо, была из разряда тех, которые приходят в голову один раз в жизни и которой ни с кем нельзя делиться.

— Я говорю: ты, Авнер, в войске не служил, — стараясь привлечь его внимание, повторил Эфраим.

— И слава богу.

— Завидуют, что мы остаемся на их родине, которую они, может быть, покидают навсегда.

— Шмуле-Сендер, — обратился Авнер к вознице. — Ты когда-нибудь слышал, чтобы хозяин завидовал нищему? Мы, Эфраим, нищие!

— На свете всегда есть кто-нибудь, кто беднее нас. Беднее и несчастнее. Сейчас они, — Эфраим попытался взглядом отыскать на горизонте хозяев Литвы, — сейчас они беднее нас. Кто знает — вернутся ли обратно.

Леса становилось все больше. Он подступал к самому большаку, но теперь не пугал их, а Авнера просто привораживал. Он не спускал с деревьев глаз и упрямо продолжал искать то, что было его тайным вожделением.

— Что ты все время там ищешь, Авнер? — не выдержал Эфраим.

— Ничего… — ответил нищий и, как бы возвращаясь к прежнему разговору, сказал: — Странный ты, Эфраим, человек!.. Вместо того чтобы беспокоиться о своем сыне… думать о Гирше… ты думаешь обо всех: и об этих новобранцах, и об этих конвоирах, и о Иоселе-Цыгане.

И снова взглядом вырубил в чаще просеку.

— А ты? — спросил Эфраим.

— Это, конечно, нехорошо, но я всегда думаю об одном человеке.

— О себе, — сказал Эфраим.

— О себе я не думаю.

— А о ком?

— Об Авнере Розентале.

Теперь хихикнул Шмуле-Сендер, но тут же кулаком прикрыл рот.

Лошадь шла, не чуя поводьев и боли. Она была терпеливей их всех. У нее было терпение не скотины, а божества. Большак бежал назад, в Мишкине. Изредка попадались речушки, забывшие свои имена и навек помолвленные с такими же безымянными озерами.

— Ты и Авнер Розенталь — один человек, — сказал Эфраим.

Ему хотелось сделать для нищего что-то доброе, чтобы Авнер с такой одержимостью не всматривался в лес, чтобы не искал того, чего никогда не найдет ни в чаще, ни на большаке, ни в Вильно.

Если хорошенько подумать, он, Авнер, больше всех рисковал: откройся обман, проведай конвоиры про то, что никакой он не прокаженный, а просто надувала, он, может быть, кончил бы свои дни не в богадельне, а на каторге.

— Это вам только кажется, — промолвил нищий, — что я и Авнер Розенталь — один человек. Авнер Розенталь никогда бы с вами не поехал… Авнера Розенталя никто… никогда бы… под страхом смертной казни не заставил бы чесаться. Если бы Авнер Розенталь появился на людях в таких штанах, как эти, — нищий потрепал оторванную штанину, — он тут же бы умер. Я не могу в таком виде въехать в Вильно — в Ерушалаим да Лита.

— Давай поменяемся, — чувствуя, куда клонит Авнер, сказал Эфраим. Он почти не сомневался, что нищий что-то задумал. Кто ему в святую субботу подаст пару старых… пару поношенных штанов? Да и в штанах ли дело? Просто утомился Авнер, понял, что эта дорога длиной во всю оставшуюся его жизнь — не его дорога. Не его сына судят в Вильно, не его отпрыск служит там в присутственном месте, не его дочь убежала с фармазоном в Киев.

— Я в твоих штанах потону, — ответил Авнер и слез с телеги. — Вы поезжайте… поезжайте…

— Куда ты? — озаботился Шмуле-Сендер. Как и Эфраим, Шмуле-Сендер вдруг подумал, что у Авнера какой-то тайный замысел — только поди догадайся, какой. Может, ему надоело с ними, может, и впрямь соскучился по работе (давно он не побирался), но когда солнце зайдет, всем евреям на свете будет запрещено работать, даже просить милостыню.

— Вернись, — сказал Эфраим.

— Ты первым хотел нас бросить, — уклонился от ответа Авнер. — Если бы не кирка, не резец, и духа твоего тут не было бы, — добавил он и вздохнул.

В его вздохе было больше жалости, чем осуждения, и еще в нем была какая-то тайна, которую он скрывал от них, боясь, что они только высмеют его.

— Прощайте, — бросил Авнер и зашагал по большаку.

Он шел медленно; так же не спеша трусила лошадь. Шмуле-Сендер и Эфраим молчали, следя за фигуркой нищего, похожего на придорожное распятие, которому опротивело стоять на одном месте и которое пустилось куда глаза глядят.

Возле леса Авнер свернул на лесную стежку.

— Поезжай за ним! — сказал Эфраим.

— Нам тут не проехать, — промолвил Шмуле-Сендер. В самом деле лесная стежка была слишком узка для телеги. Поедешь и увязнешь в суглинке или — что еще хуже — ступицу сломаешь. А верхом на одной лошади, даже на такой, как его, Шмуле-Сендера, далеко не ускачешь.

— Поезжай, — повторил Эфраим.

— Да зачем нам за ним гнаться? — возмутился водовоз. — В каком-нибудь доме раздобудет нортки и вернется. Никуда не денется.

— Он не вернется, — сказал Эфраим.

— Откуда ты знаешь? — не сдавался Шмуле-Сендер.

— Он что-то задумал, — выдохнул Эфраим. — Понимаешь, что-то задумал.

Пока они спорили, Авнер исчез из виду, и, как они ни всматривались в чащу, найти его взглядом уже не могли.

Колеса вязли в мокром суглинке, гнедая тужилась, и после каждого ее шага гримаса боли искажала усталое лицо возницы. Черт-те что придумал, злился про себя на Эфраима Шмуле-Сендер. Сам переполошился и его напугал. Да ничего с Авнером не случится. Ну что может случиться с человеком, у которого нет ни ножа, ни веревки, ни ружья. Что?

— Ты меня здесь подожди, — сказал Эфраим.

Легко сказать — здесь подожди. Это ведь не большак, который принадлежит каждому — пешему и конному. Это поле. И не просто поле, а озимые.

— Это озимые, — сказал Шмуле-Сендер. Он хотел объяснить Эфраиму, что хозяин, не дай бог, еще спустит на них собак или придет с ватагой односельчан и изобьет их до смерти за то, что они топчут его хлеб насущный.

— Он, наверное, в чаще. Человек — не иголка. Найдем, — сказал Эфраим.

До чащи было недалеко, но Шмуле-Сендер опасался забираться туда с телегой. Заберешься, а обратно не выберешься.

Прикинув в уме все выгоды и все убытки, Шмуле-Сендер решил выпрячь гнедую, взять ее с собой, а с телегой будь что будет. Вернуться на большак без Эфраима для Шмуле-Сендера было бы куда хуже, чем с ним.

Шмуле-Сендер долго выпрягал лошадь, долго складывал в телегу сбрую, постромки, Эфраим терпеливо ждал его и, когда тот закончил, буркнул:

— Не отставай!

Они шли втроем: впереди — Эфраим, сзади — Шмуле-Сендер, за ним — лошадь.

Белесые сумерки затрудняли поиск.

По-пчелиному спокойно и миротворно жужжали деревья — высокие, стреловидные ели, врезавшиеся в небо, мохнатые сосны, клены, уже покрытые листьями.

Шмуле-Сендер, Эфраим и лошадь блуждали по чаще, как по огромному храму, всматриваясь в ее таинственную глубину, коченея от ее необъятности и непостижимости.

Авнера нигде не было.

Сумерки густели.

— Суббота наступила, — возвестил Шмуле-Сендер. — Теперь пиши пропало!

— Почему?

— Потому что нельзя ни двигаться, ни искать, ни заниматься другими мирскими делами.

— Но кричать-то можно? — сказал Эфраим.

— А зачем кричать? — не сообразил Шмуле-Сендер.

— Чтобы докричаться.

— До бога?

— До Авнера. Давай по очереди. Если ты боишься греха, я начну первым.

Эфраим сложил лодочкой ладони, поднес их к своим губам и, как тур, затрубил: Авнер! Ав-нер!

«Авнеравнеравнер» — неслось по пуще.

В ответ заржала лошадь. Превозмогая боль, она на своем языке кричала то же имя:

— Авнер!..

Эфраим кричал громко, на лбу у него вздулась жила, такая же огромная, как мишкинский большак, по которому еще недавно все они двигались вместе и были счастливы в своем несчастье, едины в своем одиночестве. Когда запас дыхания у Эфраима иссяк, он замолк и глянул на Шмуле-Сендера.

— Кричи!

— Не могу!

— Пусть тебе кажется, будто ты зовешь своего белого счастливого Берла, будто он заплутал в этой чаще. Кричи!

Шмуле-Сендер приложил свою лодочку к губам, но крик получился какой-то сдавленный, робкий.

— Кричи! — подзадоривал Эфраим. — Зови своего Берла, свою молодость, свою промчавшуюся жизнь.

— Авнер! — воскликнул водовоз.

— Громче, громче! Вот так!

Крик разрывал грудную клетку Эфраима. Он звал Авнера, звал своего сына Гирша, свою любимицу Лею, свою Церту, звал новобранцев, которых через всю Россию гнали куда-то к японской или персидской границе, звал почтаря-урядника Нестеровича, его туркестанского Ивана; он звал всех, кто рос в чаще человечества на солнце или в тени. Он хотел докричаться, он во что бы то ни стало хотел докричаться, если бы даже от крика упал замертво. Порой ему и впрямь казалось, что он ждет отклика не от Авнера и даже не от Гирша, а от самого господа бога.

— Да мы своими криками только беду на себя накличем, — сказал Шмуле-Сендер. — Опять приманим волков.

— Кричи! — не шел ни на какие уступки Эфраим, — Неужели тебе никогда не хотелось орать, вопить, извергнуть из себя все, что накипело?

— Хотелось, но для этого не обязательно на ночь глядя бродить по чаще. Лучше всего, Эфраим, кричать у себя дома… там все свое: и волчицы, и волчата…

— Смотри! — вдруг обомлел Эфраим. — Смотри!

Шмуле-Сендер поворачивал голову, но ничего — то ли от страха, то ли от чрезмерного старания — не видел.

— Авнер, — сказал Эфраим.

— Где?

— Вон за той елью.

Шмуле-Сендер впился взглядом в делянку, на которую показывал каменотес.

— Привидение! Господи, спаси и помилуй! — зачастил Шмуле-Сендер.

— Тише, — дохнул на него удивлением Эфраим. — Это не привидение. Это — Авнер. Авнер — Розенталь, бакалейщик…

В вечернем сумраке белела высохшая костистая фигура Авнера.

Нищий был совершенно гол.

Он ходил между деревьями, обнимал их своими знающими цену жалости и унижению руками, прислонялся к ним и так, нагой, похожий на призрак, стоял, пока не переходил к другому, и тогда все повторялось заново: объятия, шепот, нагота.

Шмуле-Сендер и Эфраим не отрывали от него взглядов, смотрели на него с испуганным восхищением, а он, казалось, не видел их; он ничего, кроме деревьев, не видел; время от времени он нагибался, поднимал с земли валежник, сломанную ветку, клал ее на голову или совал под мышку и бродил между елей и сосен.

— Он стал тем, кем хотел, — сказал Эфраим.

— Он хотел быть бакалейщиком.

— Не бакалейщиком, а ольхой… ясенем… кленом…

— Смотри, — сказал Шмуле-Сендер. — Его штаны!.. Вон там на суку его штаны…

Они говорили тихо; шум листвы заглушал их шепот, но им казалось, что они и шепчутся-то слишком громко.

Вид голого Авнера угнетал Шмуле-Сендера больше, чем рана гнедой. Рана что — затянется, зарубцуется, а вот оденется ли еще Авнер когда-нибудь?

— Авнер Розенталь, бакалейщик, повесился, а это — Авнер-ясень, — угрюмо промолвил Эфраим.

Шмуле-Сендера поражало его спокойствие. Ясень! Ясень! Да тут орать надобно, срамить, а не стоять сложа руки.

— Мы что, так его и оставим? — вырвалось у водовоза.

— А ты что предлагаешь? Вырубить?

— Давай свяжем! — предложил Шмуле-Сендер.

— Связать человека, когда он счастлив? — удивился Эфраим.

Шмуле-Сендер не понимал, о каком счастье говорит Эфраим. Разве безумие — счастье? Разве нагота — счастье?

Они переговаривались слишком громко, и Авнер, видно, услышал их. Он замер, потом выскользнул из-под навеса густой ели, метнулся к мохнатой сосне, но окрик Шмуле-Сендера настиг его, и он остановился.

— Авнер! — позвал его водовоз. — Это мы… Мы… Ты узнаешь меня? Я — Шмуле-Сендер!

Никакого ответа не последовало.

— А это — Эфраим… А это — моя лошадь…

Нищий не шевелился. Видно, прежняя жизнь его совершенно не интересовала.

Эфраим и Шмуле-Сендер приблизились к нему на расстояние протянутой руки, готовые схватить его за тощую шею, но Авнер и не думал убегать — стоял на месте, без шапки, с еловой веткой, прикрывавшей темя.

Теперь растерялся и Эфраим. Еще минуту назад ему казалось, что стоит снять с сука одежду Авнера, и он облачится в нее, покорно поплетется за ними, похихикивая и потешаясь над самим собой и над всем белым светом.

— Раздевайтесь, — вдруг сказал Авнер. — Здесь, в чаще, как в раю.

Шмуле-Сендер и Эфраим подавленно молчали. Они не знали, считать ли то, что Авнер заговорил, добрым знаком или дурным.

— Ты, Шмуле-Сендер, — будешь кленом, а ты, Эфраим, — дубом-исполином, — продолжал нищий. — Ну что вы на меня так смотрите? Если могу быть прокаженным, то почему не могу быть деревом? Шмуле-Сендер, скидывай с себя своего белого счастливого Берла!

Шмуле-Сендеру не хотелось, ну совсем не хотелось его скидывать. Белый Берл был самой теплой, самой надежной его одеждой — зимой и летом, осенью и весной.

— И ты, Эфраим, сними с себя негодника Гирша, бродягу Эзру, свою гулящую Церту. Станьте рядом со мной! Ты, Шмуле-Сендер, по правую руку, а ты, Эфраим, — по левую.

— Нам надо ехать, — сказал Эфраим. — Поедем, Авнер!

— А что я там не видел? Двери, двери, двери!.. Гроши, гроши, гроши!..

— Ты же обещал помочь мне… обещал ради моего сына Гирша постучаться в любую дверь… даже к царю-государю, — напомнил Эфраим. — Одевайся… Когда сделаем все дела, когда вернемся обратно, тогда мы, Авнер, все разденемся… и станем друг с другом рядом и будем, нагие, шуметь, пока нас не выкорчуют.

Лошадь отыскала в сумерках прошлогоднюю траву, и в тишине раздалось хрумканье — неторопливое, первозданное. Гнедая, оставленная без присмотра, ступала по мшистым островкам, задевала своей крупной головой ветки, и ветки трещали, словно в печи, и от этого треска, от этого невидимого, бездымного огня в чаще становилось светлей и теплей.

Эфраим подошел к дереву, на суку которого висела убогая одежда Авнера, снял ее и протянул дряхлому, жалкому и смешному Адаму, нищему из нищих, горемыке из горемык.

— Не заставляй меня, Авнер, пускать в ход руки, — предупредил Эфраим.

— Эх, вы! — простонал Авнер. — Эх, вы! Не разделись… Не захотели быть счастливыми…

Шмуле-Сендер вдруг хватился лошади.

Гнедой поблизости не было. Может, и она вздумала стать деревом. Может, уже стала.

— Моя орлица… моя орлица, — звал ее Шмуле-Сендер. — Где ты, где ты? Только не называйте ее клячей… ибо господь бог создал ее из нашего бессилия, из наших упований, из наших надежд, как женщину из нашего ребра.

Лошадь, как бы услышав его слова, вынырнула из-под ели, побрела по мху, как по разостланной медвежьей шкуре, уткнулась в голого Авнера и принялась лизать его теплым и шершавым языком и одевать в свои поцелуи, как в одежду.

Когда ее запрягли в телегу, стоявшую среди озимых, губы у нее еще пенились, и пена ее была отравлена проказой отчаяния, которую гнедая слизала с дряхлого, почти обезумевшего Авнера.

Была суббота — день, когда по закону запрещается работать и двигаться.

Но больше ждать Эфраим не мог. Если везешь лекаря к больному, вспомнил он, если торопишься, чтобы кого-то спасти от смерти, то бог не засчитывает тебе греха, ибо какой же грех — спасение человека?

Эфраим спешил. Спешил спасти Гирша. Спешил спасти Эзру. Спешил спасти Церту.

— Это конвой можно обманывать, а не бога, — воспротивился Шмуле-Сендер.

— Сегодня бог — это я, — сказал Эфраим.

— Что ты говоришь? Что ты говоришь? — ужаснулся Шмуле-Сендер.

— Один раз каждый из нас должен… — пробормотал Эфраим.

— Что? Обмануть бога?

— Стать им… Чтобы почувствовать, как ему с нами тяжело, — сказал Эфраим. — Как мало у него времени…

— Для чего?

— Чтобы каждого из нас сделать счастливым.

— Ты как хочешь. А я отказываюсь… суббота — святой день. На! — Шмуле-Сендер протянул ему вожжи. — Правь сам, спаситель… бог!..

Он слез с облучка, устроился рядом со срубленным Авнером, вперив взгляд в спину Эфраима, тихо понукавшего лошадь.

Только отъехали они верст десять, как их остановил маленький сухонький человечек, похожий на ешиботника или на бродячего портняжку. У него не было никакой поклажи, если не считать крохотного деревянного чемоданчика и отесанной осиновой палки в руке.

— Не подвезете ли, люди добрые, — ломким детским голоском пропел он.

— Далеко ли путь держишь, почтенный? — спросил Эфраим.

— Далеко. Отсюда не видно. — Он шагал рядом с телегой, держась за грядку.

— В Вильно?

— В Ерушалаим.

— Ааа, — протянул Эфраим. — Долга дорога.

— Короткие дороги ведут только в лавку и на кладбище, — сказал странник и, не дожидаясь разрешения, погрузил свой деревянный чемоданчик в телегу. — Я ухожу… ухожу, как Моисей из Египта… Только один… Жена отказалась… дети отказались…

Эфраим придержал лошадь, и человек с посохом забрался в телегу.

— Здравствуйте, евреи, — поприветствовал он Шмуле-Сендера и Авнера, но те сделали вид, будто не услышали. — Мои дети и жена не верят ни в молочные реки, ни в кисельные берега, — как-то весело сообщил странник.

— А ты… ты, почтенный, веришь?

— Не верю, — искренне признался тот.

— Почему же ты уходишь?..

— Почему? — человек с посохом оглядел своих попутчиков. — Они кто?

— Водовоз и нищий.

— Почему, спрашиваете, ухожу?.. Потому что не хочу быть лишним…

— А если ты и там окажешься лишним?

Странник сложил руки на груди, нахохлился, как озябшая курица — он, видно, и впрямь за ночь озяб, — зажмурился и через некоторое время в телеге раздался благочестивый и безмятежный храп.

Насколько хватало глаз, тянулась серая, в заплатах леса на обочинах, сермяга большака.

Храп человека с посохом то замолкал, то усиливался. Прикорнули и Шмуле-Сендер с Авнером.

Наконец большак убаюкал и Эфраима, и на него снизошла какая-то невыразимая благодать.

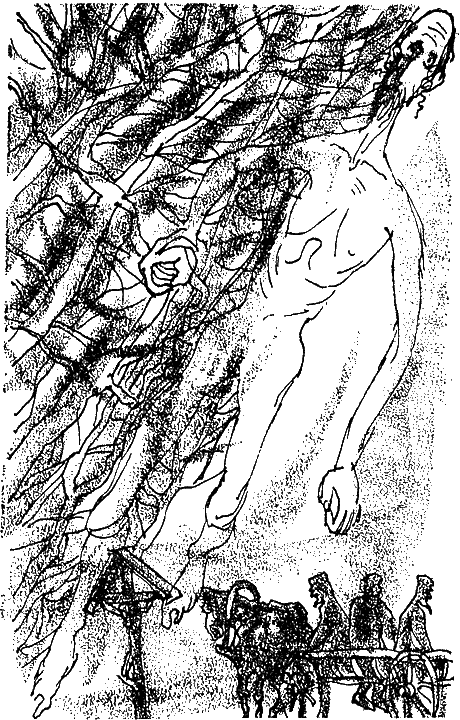

Ему почудилось, что при въезде в Россиены телегу подбросило, она оторвалась от земли, взмыла в небо и понеслась над деревнями и селами Ковенской губернии, над лесами и реками Северо-Западного края, над озимыми и яровыми, над нуждой и богатством, над военно-полевыми судами и виселицами; бег гнедой в облаках был легок и стремителен, семью семь ангелов сопровождали ее, трубили в семью семь труб и извергали на землю не чаши гнева, а переполненные чаши любви.

Любви было столько, что ее хватало для всех: для коз и волков, лошадей и деревьев, русских и евреев, литовцев и поляков, персов и японцев, изгнанников и скитальцев, новобранцев и подсудимых и даже для подневольных надзирателей и конвоиров; столько, что ее ни у кого не надо было вымаливать и ездить за ней за тридевять земель.

До Вильно оставалось сто семьдесят верст. Сто семьдесят верст до города праведников, женихов и висельников.

Назад: IV

Дальше: КНИГА ВТОРАЯ УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ