IV

До 14-го номера, как в обиходе называли между собой жандармы Виленскую политическую тюрьму, было версты три, не больше, но Ратмир Павлович почему-то решил нанять извозчика. У него, видимо, были на то свои соображения — Князев никогда ничего не делал наобум! — но какие именно, его толмач Семен Ефремович не знал. Может, из Петербурга потребовали срочного расследования дела и быстрого наказания преступника? Шутка ли — покушались на самого генерал-губернатора Северо-Западного края, приближенную к царствующему дому особу, любимца государя. Может, Ратмир Павлович просто решил перед допросом собраться с мыслями — по своему опыту он знал, как трудно, как дьявольски трудно уломать таких арестантов, как Гирш Дудак, напоминающих скорее библейских мучеников, чем сапожников с Завальной улицы. Они не увиливают, не лгут, а только молчат. Молчат день, неделю, месяц, пока их молчание не переходит в неподсудное безмолвие смерти. А может, Князеву не хотелось ехать в жандармской карете или тащиться на ночь глядя пешком через весь город по другой причине. Не ровен час — и тебя могут свинцом попотчевать.

Тюрьма, конечно, не ресторан «Европа», не бега в Шнипишках, не офицерское собрание, в тюрьму можно не спешить. Тем не менее, как понимал подавленный Семен Ефремович, дело не терпело отлагательств.

Извозчика пришлось ждать чуть ли не полчаса. Ратмир Павлович начал было уже злиться, как вдруг со стороны Завальной прямо к тротуару подкатила пролетка с открытым пологом. Князев забрался в нее, откинулся на сиденье и взглядом поторопил Семена Ефремовича.

— С богом, голубчик, — не то извозчику, не то усевшемуся толмачу бросил полковник.

— Куда прикажете, ваше высокоблагородье?

— В Виленскую политическую тюрьму.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородье, — ответил извозчик и мысленно распрощался с полтинником — разве посмеешь просить у жандарма плату за проезд!

Лошадь зацокала по булыжнику.

То ли от этого цоканья, то ли от мерцания звезд, пыливших над головой и заглядывавших под полог пролетки, Ратмир Павлович расслабился, сбросил с себя томившее его весь день напряжение. Он глазел на свои начищенные до блеска сапоги — может, это из-за них он решил взять извозчика? Накануне в Вильно прошумел щедрый майский ливень, и на улицах было полно луж и грязи. Князев глазел на свои сапоги так, словно на их зеркально сверкавших голенищах, на старательно надраенной денщиком коже, как на древнем пергаменте, отпечатались ответы на все мучившие его вопросы.

Как ни странно, но думал Ратмир Павлович не о государственном преступнике Гирше Дудаке, не о генерал-губернаторе, приходившемся ему, Князеву, дальним родственником по линии жены — седьмая вода на киселе! — а о себе. Жизнь прожита, а похвастать нечем. Погоны? Спори их, и ничего не останется. Важны не те, что на плечах, а те, что под кожей.

Поначалу, когда Князеву предложили ехать в Вильно, в столицу Северо-Западного края, он очень и очень обрадовался. Посылают не куда-нибудь, не в тьму-таракань, не к азиатам, не к кавказским горцам, а в Европу. Конечно, и там, наверно, имеются недовольные. Но недовольный европеец не чета разгневанному азиату или горцу. В Вильно на тебя из-за угла не нападут, кинжал в спину не всадят, не прирежут, как барана, не накинут на голову овчину и не угонят в горы. Вильно — Европа.

Так было поначалу. Но потом, потом все как бы опрокинулось, смешалось, сместилось. Теперь уже Ратмиру Павловичу преимущества Вильно — Европы не казались такими бесспорными и безоговорочными, как прежде. Хороша Европа, состоящая почти наполовину из иудеев!

Что и говорить, тут и портные получше, и лавки побогаче, и женщины — особенно польки! — искуснее в любви, чем в других местах. Но зато какая смесь племен! Какая пестрота! И каждое племя чем-то обижено на государя, ущемлено в своих правах. Поляки, те требуют, чтобы вместо двуглавого орла признали их орла, и сотни лет один орел когтит другого, правда, после мятежа шестьдесят третьего года пястовский орел опустил крылья и клюв его затупился; литвины опять же по своему родному слову тоскуют: позвольте, мол, нам хоть молиться на своем языке! Да разве богу важно, на каком языке молишься? Богу важно, чтобы ты верил. А там хоть по-турецки молись! Потому что вера выше молитвы!..

А евреи?..

Раньше Ратмир Павлович о них слыхом не слыхал. В Томске, где он до переезда в Вильно служил, не было ни одного еврея. По правде говоря, только тут он их впервые и увидел.

Видит бог, Князев не питает вражды ни к какому племени, все под богом ходят, даже эти… ну те, что в Африке живут… зулусы… А вот евреи!.. Ну черт знает, что за народец! Все до единого недовольны. Даже довольные недовольны. И то им не так, и это. Он, Князев, одного из них в том же 14-м номере спросил:

— Вы когда-нибудь бываете довольны?

— Никогда, — ответил узник.

— Но ведь это только свиньи вечно недовольны. Хрюкают и хрюкают.

— Когда все молчат, и хрюканье подвиг.

Каков, а? «Когда все молчат!»

Ратмир Павлович задумался, отвел взгляд от своих хромовых сапог, перевел его на Семена Ефремовича. «Когда все молчат».

И он, его толмач, молчит. Больно ему, а молчит, хоть, наверно, кричать хочется. Ведь не к безродному бродяге едет, а к брату, пусть сводному, но брату.

Ратмир Павлович понимал, чего стоит Семену Ефремовичу его молчание. Не он один молчит — вся Россия молчит от Томска до Вильно, от Черного моря до Белого моря. Что поделаешь: хочешь жить — помалкивай. В цене — не говорящие, а молчащие. Увы, он, Ратмир Павлович, тоже к последним принадлежит. Застрочили ему погонами рот, запаяли орденами уши, заткнули аксельбантами нос, а ему говорить охота, дышать, слышать. Как они там, наверху, до сих пор не уразумели, что наступает новое время. А раз новое время, то и жандармы для него нужны новые, не такие, как при царе Горохе. Нынче куда выгодней обольщать врага, подкупать, обращать в свою веру, чем затягивать петлю на его шее. Лаская, вы отнимете у него больше, чем четвертуя. Кто это сказал? Неужели это он, Князев, придумал? Чего только в голову не приходит по дороге в 14-й номер!

— Брат твой понимает по-русски? — осведомился у примолкшего Семена Ефремовича Князев.

— Да… Кажется, да, — ответил Семен Ефремович, отодвигаясь от полковника, словно само прикосновение к нему могло причинить нестерпимую боль.

— Да или нет? — нахмурился Ратмир Павлович. — Привыкли жить посередке между ними…

— Не знаю… Мы за последние два года с ним ни разу не встречались.

Семен Ефремович глядел поверх головы извозчика на бойкую, знающую назубок все виленские улицы лошадь, и странная мысль весенней почкой набухала в его сознании, и чем ближе они подъезжали к 14-му номеру, тем напористей рвались наружу ее колкие листочки. Снова откуда-то со дна памяти всплыл Беньямин Иткес, мечтавший в детстве стать жеребенком, и эта чужая нелепая мечта вдруг передалась ему, Шахне Дудаку, тут среди громады домов, скучившихся по обе стороны улицы, только с той разницей, что он хотел стать не жеребенком, а лошадью и не в детстве, а сейчас, пока они не доехали до 14-го номера — знаменитой Виленской политической тюрьмы, из которой ни одному узнику еще не удалось бежать. Семену Ефремовичу такое превращение казалось простым и бесценным счастьем — трусить день-деньской по городу, никому ничего не переводить, не врать, не объясняться, не быть предметом пари, а стоять по вечерам где-нибудь в сарае, жевать овес или сено и думать о чем угодно; о том, что на свете нет справедливости, что добро и зло — сиамские близнецы, что отделить их друг от друга, не умертвив, невозможно, а раз невозможно, значит, ничего на свете не имеет твердой цены: то, что вчера стоило дорого, сегодня обесценилось, а завтра, наоборот, вздорожает.

— Как же так? — удивился Князев. — Вы же — братья.

— Братья, — подтвердил Семен Ефремович.

Ратмир Павлович пропустил мимо ушей слова своего толмача и вдруг стянул с себя сапоги, сперва левый, потом правый — пусть ноги отдохнут. Что-то они у него в последнее время отекать стали. Закончит дело Гирша Дудака — и сходит к доктору. К Самуилу Гаркави. Алексей Николаевич Туров, товарищ прокурора, присоветовал.

Сапоги от тряски подпрыгивали, разъезжались; еще миг, и вылетят из пролетки на мостовую.

— Придержи-ка их, голубчик, — попросил Ратмир Павлович Семена Ефремовича.

Семен Ефремович нагнулся, поймал сапоги, поставил на место.

— Не обижайся, — сказал Князев. — Я попросил тебя не как слугу, а как сына. Нет у меня резону унижать тебя. Ей-богу, нет. Ты просто моложе и, стало быть, ловчей.

Шахна улыбнулся, но Ратмир Павлович в темноте не увидел его улыбки. И хорошо, что не увидел. Так улыбается не слуга, не сын, а недруг.

— Чую: последнее это мое дело, — все еще как бы извиняясь, продолжал Ратмир Павлович. Он испытывал потребность в исповеди. Может, потому и нанял пролетку, чтобы прохожие не слышали, чтобы можно было без всякого стеснения разуться и говорить, говорить, говорить, пока не мелькнет фонарь над воротами 14-го номера — Виленской политической тюрьмы. — Размотаю клубок и — в отставку. Дорога Россия, но сердце дороже. Натрудил я его, натрудил. Или ты, как и большинство, думаешь, что у жандарма нет сердца. Есть, Семен Ефремович! Есть! Больное, беспомощное, состоящее в родстве с могилой…

Толмач молчал.

— Ты такого Гаркави знаешь?

— Да. На Новогрудской живет.

— Успеть бы только к нему… Нет, нет, я умирать не собираюсь… это Гаркави собирается в Америку. Ты когда-нибудь задумывался над тем, почему все больше и больше твоих соплеменников покидает русскую землю?.. Не задумывался? А я по долгу службы задумывался… Самый простой ответ — бегут от погромов. Но самый простой ответ — еще не самый лучший.

— А какой самый лучший? — осторожно спросил Семен Ефремович.

— Кабы я знал… кабы ведал… Лучше бы твой братец туда уехал. От твоего братца какая польза? А от доктора!..

Семена Ефремовича не раз поражал в Князеве его интерес не только к истине следственной, жандармской, но и к истине человеческой, первопричинной. Порой от Ратмира Павловича можно было услышать такое, за что он других отправлял в тюрьму и на каторгу. Князев не скрывал — и это вообще не укладывалось ни в какие рамки — своего недовольства существующими порядками, но всегда подчеркивал, что руководствуется при этом не разрушительной ненавистью, а созидательной любовью.

— Ну что ты, Семен Ефремович, все молчишь. Ты бы хоть осудил его…

— Кого?

— Братца своего. Или вздохнул бы для вида… Не потому ли ты так равнодушен, что заодно с ним?

— Ваше высокоблагородье! Он — сам по себе, я — сам по себе.

— Так ли?

— Так.

— Позволь тебе не поверить, — тихо промолвил Ратмир Павлович. К вечеру — видно, от сердечной хвори — голос у него слабел, и слова его разъедала ржавчина хрипотцы.

— Если бы я был заодно с братом, то я бы сейчас сидел не с вами, а с ним, — сказал Семен Ефремович и после паузы добавил: — И сапог бы ваших, как мышей, не ловил…

— Обиделся! Обиделся!

Семен Ефремович счел за благо не отвечать Князеву.

— Почему евреи такие обидчивые? Почему? Нашему брату в морду дашь — только выматерится, вашему дашь, сразу жаловаться начнет соседу, богу, английской королеве!

— По-вашему, мы не имеем права даже на обиду? — Семен Ефремович снова поймал полковничьи сапоги и снова поставил их на прежнее место, поближе к ногам Ратмира Павловича.

— Повиновение не исключает обиду, — сказал Ратмир Павлович и зажал ногами разъезжавшиеся сапоги.

Они проехали мимо костела святого Иакова, миновали площадь, на которой в польский мятеж были повешены его предводители Сераковский и Калиновский, и свернули на глухую, почти не застроенную улицу, упиравшуюся одним концом в каменную ограду тюрьмы.

— Пора обуваться.

Князев, неохотно, кряхтя, натянул сапоги, отдышался.

— Ваше высокоблагородье! Если Гирша Дудака признают виновным… его тоже на этой площади?..

— Не думаю, — серьезно ответил Князев. — Для Гирша Дудака сойдет и военное поле.

Извозчик заерзал на козлах, повернул голову, но, словно обжегшись о наступившее молчание, снова застыл на козлах.

— А где оно, это военное поле? — сделав над собой усилие, спросил Шахна.

Ратмир Павлович осклабился:

— Не будем, Семен Ефремович, загадывать с тобой наперед. Все еще может обойтись Сибирью… Хотя…

— Князев побарабанил пальцами по заскорузлому пологу. — Часа два тому назад мне записку принесли…

— От Гирша Дудака?

— Нет. От палача Филиппьева. Сейчас ты обхохочешься!

— Я уже хохочу, ваше высокоблагородье.

— Филиппьев сейчас тоже в тюрьме сидит.

— Палач — в тюрьме?

— Угодил за какие-то темные делишки. Просит, чтобы его освободили, обещает честным и незапятнанным служением отечеству искупить свою вину.

— Честным и незапятнанным? Честным и незапятнанным? Честным и незапятнанным?

И Семен Ефремович нервно, почти непристойно захохотал.

— Да что с тобой? — опешил Князев.

Но хохот не прекращался.

Ратмир Павлович понимал, что его толмач хохочет не над Филиппьевым — что ему Филиппьев? — а над собой, над собственным бессилием, а может, так выражает свое презрение к нему, своему начальнику, произносящему слово «виселица» так же спокойно, как слово «бог».

— Перестань! Не вижу тут ничего смешного. У каждого свое понимание долга.

— Но кровь, ваше высокоблагородье… Кровь!..

— Неужели ты, голубчик, не знаешь, что легче исполнить свой долг чужой кровью, чем собственной?

— Да, да… Но чужой крови, ваше высокоблагородье, нет, — пробормотал Семен Ефремович. Голос его звучал тихо и потерянно, хохот, видно, вконец изнурил его. — Есть одна кровь… Кровь человечества…

— Ах, вы, бестии! Ах, говоруны! Ах, златоусты! И где этого вы только нахватались? Человечество? Твой братец — не человечество, а обыкновенный убийца. Такой же, как этот Филиппьев, которого я бы с удовольствием сгноил в холодной. Я бы его ни за что не выпустил на волю, но, боюсь, такую записку он послал еще кой-кому… Поэтому…

Пролетка остановилась. К удивлению извозчика, Ратмир Павлович извлек из кармана кожаный бумажник и выудил оттуда полтинник.

— Поэтому, — продолжал Князев, когда они остались одни, — я о просьбе Филиппьева вынужден был доложить по начальству, и мое начальство распорядилось отослать оного Филиппьева в распоряжение вице-губернатора Балясного. Мотай на ус, Семен Ефремович.

— Что?

— Освобождением Филиппьева следствию как бы подается знак. А какой знак, тебе разжевывать не надо. Приговора еще нет, а палач уже назначен.

Семен Ефремович почувствовал, как у него в жалкий колючий комок сжалось сердце, запрыгало, заметалось, и в его, Шахны, всегда спокойные глаза плеснула не то тревога, не то вина; свет сменялся тенью, тень — светом, и в этих переливах и переходах не было никакого порядка и последовательности, и от этого, как от тюремного фонаря над воротами 14-го номера, комок-сердце становился еще меньше и колючей.

Шахна, конечно, приврал Ратмиру Павловичу: он не виделся с братом больше чем два года.

Стоял светлый безветренный день. Шахна запомнил его необыкновенную, истинно праздничную, почти нереальную яркость и скоротечность. Небо было не по-зимнему голубым и высоким. Дышалось легко, как в детстве, когда тебе принадлежит каждый листик и каждый камешек, и вся земля, весь мир — не что-то отвлеченное, а твое и только твое, и нет между ними и тобой никакой границы, все стерто или слито, и ты один — пока мать не кликнет тебя в избу — ты один всему глава и начало.

Шахна набрел на Гирша случайно: занес в сапожную мастерскую свои прохудившиеся ботинки и увидел брата.

В углу за низеньким столиком, на котором торчала обшарпанная колодка с железной лапкой, сидел Гирш.

На лапку был насажен чей-то тупоносый башмак, брат выплевывал на ладонь деревянные гвоздочки и время от времени постукивал молотком по носку. На Гирше был какой-то кожаный фартук, от которого пахло клеем, на плечах топорщилась холщовая рубаха с расстегнутым воротом, обнажавшим его каменную, без жил и без кадыка, шею. Рыжие волосы, перехваченные ремешком, делали его похожим на древнеримского Цезаря, о котором Шахна еще читал в Вилькии, в конторе лесоторговца Маркуса Фрадкина.

Когда Шахна позвал его по имени, Гирш не встал из-за столика, только поклонился брату, отложил молоток, выплюнул изо рта гвозди.

— Вот, — сказал Шахна и протянул ему свои ботинки.

Гирш взял их, повертел в руке, придирчиво осмотрел.

— Других у меня нет, — пожаловался Шахна и посмотрел на брата. — Эти я у товарища одолжил, — показал он на свои ноги. — Малость жмут, но ходить можно. Скоро починишь?

— Скоро, — ответил Гирш.

Он был немногословен и, как Шахне показалось, еще нелюдимей, чем прежде. Гирш не проявил никакого интереса к воспоминаниям брата о Мишкине, об отце, о Немане, о совместной рыбалке.

— Прости, — сказал он. — Мне некогда вспоминать. Мне надо работать.

Он швырнул ботинки Шахны в кучу грязной изношенной обуви, и брату-семинаристу на миг почудилось, что вместе с его дырявыми стершимися ботинками Гирш бросил туда что-то еще — может, яркость зимнего дня, может, их отрочество, может, свою недолгую радость, навеянную негаданной встречей.

— Приходи в четверг, — сказал Гирш.

Столько не виделись, думал тогда Шахна, а встретились как чужие. «Кем бы ты ни был, ты все равно чужой». Прав мудрец, прав. Все равно чужой.

И прежде они не очень-то ладили. Шахна тянулся к знаниям, к торе, Гирш бездельничал, зубоскалил, поносил мирские несправедливости и потому был скор на расправу, охотно пускал в ход кулаки там, где можно было употребить силу разума.

— Разум! — посмеивался он над Шахной. — Кулак сильней разума. Все дрожат перед исправником, а не перед рабби Авиэзером! Разум — раб! Разум — прислужник!

Странное дело, из памяти Шахны до сих пор не изгладились ни тот четверг, ни те ботинки, которые после починки выглядели как новые, ни та короткая — единственная за многие годы — прогулка по заметенному снегом Вильно. Братья бродили по городу наугад, без всякой цели, плутали по дворам и закоулкам, поднялись на холм Гедимина; пар валил у них изо рта, перетекая и соединяясь в одно дыхание; они смотрели сверху на заиндевелый город, на запорошенные костелы и синагоги, как бы отыскивая для себя место в этом белом муравейнике; и умиротворение витало над ними в студеном воздухе, и ангел-покровитель всех сирот и бездомных следил за каждым их шагом с высокой заснеженной липы, отогревая свои крылья на их шепотах и вздохах.

— Ангел, — сказал Шахна и ткнул рукой в липу.

— Где?

— Вон там! — повторил Шахна и рассмеялся.

— Там ворона. Черная нахохлившаяся ворона, — буркнул Гирш.

Ему было непривычно слоняться без дела, вести непонятные, почти заумные разговоры, но тоска по дому, по чему-то родному пересиливала, заставляла следовать за Шахной и даже подчиняться ему.

— Ангел, — Шахна все еще смеялся негромким зимним смехом. — Вглядись хорошенько.

— Ворона! — Гирш скатал снежок и запустил в липу; ворона взмыла, распластала свои траурные крылья, сиротливо закаркала. — Раввины тебе совсем задурили голову. Ворона!

— Но разве в вороне нельзя усмотреть ангела… пусть падшего, согрешившего.

— Нет, — отрубил Гирш. — В вороне можно увидеть только ворону.

Он затолкал в рот пригоршню снега, растопил ее своим неистовством и теплом и сказал:

— И больше ничего. Так можно договориться до того, что городовой — не городовой, а согрешивший меламед Лейзер…

— Важно видеть не то, что есть, а то, чего тебе очень и очень хочется… Чего тебе больше всего хочется, Гирш?

— Чего мне хочется? Все это к чертовой бабушке взорвать, разрушить, смести с лица земли!

— Все это?

— Ну, весь этот грязный, подлый, отвратительный муравейник.

Он произнес это тихо, очень тихо, и оттого, что ни разу не повысил голос, Шахне сделалось еще страшней.

— А тебе чего хочется? — радуясь смущению Шахны, спросил Гирш. Ученость брата раздражала его. Подумаешь! Раввинский щенок! Школяр, видящий только ангелов и тору! Посидел бы денек с молотком и шилом, не разгибая спины!

— Я уже сказал.

— Видеть в вороне ангела?

— Да.

— Никаких ангелов нет, — сказал Гирш, уже не сдерживая своей злости. — И бога нет. Это все выдумки! Сказки! Бог — это колыбельная для трусов! Баю-баюшки-баю!.. — неожиданно пропел Гирш, но тут же спохватился. — Я не говорю, что ты трус… я просто тебя не знаю… Хочешь слушать колыбельную — слушай. Твое дело! Только ответь мне — где он был, твой бог, когда на юге, в Балте, в Екатеринославе, в Херсоне погромщики вспарывали нашим сестрам и братьям животы? Остановил он резню? Нет! Твой бог, Шахна, как мясник, весь в крови!

— Замолчи! Или…

— Или что?

— Я тебя ударю, — сказал Шахна.

— Ударишь? — Гирш приблизился к нему вплотную. Со стороны казалось, будто они срослись, будто они — один человек. — За что? — Глаза Гирша жгли лицо Шахны. — За правду? Ты что, думаешь — в крови только тот, кто убивает? А тот, кто равнодушно, как мы, как сотни тысяч нам подобных, смотрит на убийство — из дверей ли своего дома, с амвона ли, с неба ли, — чистенький?

Голодная ворона как бы в насмешку кружила над ними; к ней невесть откуда слетелись ее товарки; вороний грай отдавался далеко, аж за Вилией.

— На свете только один бог, — поглядывая на расшумевшихся птиц, сказал Гирш. — И этот бог — насилие и его ангелы — нагайки. Пойми, только насилием можно защитить наших отцов и детей… Насилием, а не молитвами… Я предлагаю тебе бросить тору и купить оружие. Оружие — тора нашего времени…

Семен Ефремович очнулся от воспоминаний, когда щелкнул засов, и опешивший надзиратель впустил его с Ратмиром Павловичем в камеру. Батюшки-светы! Еврей впереди жандармского полковника!

Шахна оценил жест своего начальника. Ратмир Павлович дает ему возможность первым встретиться с братом, обнять его, проявить надлежащие в таких случаях чувства. Спасибо, ваше высокоблагородье, спасибо… Только никаких церемоний не будет… никаких… и объятий не будет… спасибо…

За все годы своей службы в жандармском управлении Северо-Западного края Семен Ефремович Дудаков ни разу не бывал в 14-м номере. Сам приход сюда вызывал в нем тошноту и суеверный страх, который он все время пытался затолкнуть куда-то в желудок, словно желудок никакого касательства к нему, Дудакову, не имел.

Одиночка, в которой содержался Гирш, не была похожа на другие, и Шахна тотчас смекнул, что это — камера смертников. Первое, что бросилось в глаза Семену Ефремовичу, это то, что в ней было необыкновенно чисто и тихо, и Шахна тут же выудил из своей цепкой памяти одно из самых страшных еврейских проклятий: «Чтобы в твоем доме всегда было тихо и чисто, как на кладбище». Но и с кладбищем камера смертников не шла ни в какое сравнение. На кладбище хоть ворона закаркает, хоть ветка заскрипит, хоть мышь или заплутавшийся заяц пробежит. А тут тишина просто леденила. От внимания Семена Ефремовича не ускользнула тяжелая — тоже тихая! — связка ключей в руке помертвевшего при виде высокого начальства надзирателя и двойные железные двери, в которых был проделан величиной с медный пятак глазок.

Шахна разглядывал все, кроме брата. Он боялся поднять на него глаза, хоть Гирш стоял у окна, спиной к нему и Ратмиру Павловичу и, похоже, не собирался повернуться.

Князев ждал, пока братья поздороваются друг с другом, даже обнимутся — полковник не видел ничего предосудительного в таком проявлении братских чувств. Оно даже было выгодно ему. Не начинать же допрос сразу со стычки — но и Гирш, и Шахна молчали.

Может, он меня не узнал, промелькнуло у Семена Ефремовича.

— Здравствуйте, — нарушил тишину хрипловатый голос полковника.

Он подошел к окну и беззлобно, с каким-то любопытством школяра оглядел смертника с ног до головы.

— Здравствуйте, — повторил он, и это было совсем не в его привычках.

Гирш Дудак не вязался с тем портретом узника, который задолго до первого допроса всегда создавал в своем воображении Князев — огненно-рыжий мужчина, с широкими, неприступными, как дверь камеры, плечами, он слегка косил, и это косоглазие сообщало ему то ли плутоватость монаха-расстриги, то ли полудикость простодушного крестьянина. Тот, кто стрелял в генерал-губернатора, совсем не походил на своего брата. Если что-то и роднило Гирша Дудака с Семеном Ефремовичем, то те же основательность и твердость, готовность постоять за свои убеждения, отсутствие всякой угодливости, выражавшиеся не только во взгляде, но и в осанке.

Желая с первой же минуты помочь брату и смягчить гнев Ратмира Павловича, Шахна по-еврейски сказал:

— Здравствуй, Гирш.

Гирш стоял у забранного толстой железной решеткой окна и смотрел на усыпанное звездами майское небо, ничем не обнаруживая ни своего волнения, ни своего интереса к пришельцам.

— Это я — Шахна, — напомнил Семен Ефремович.

Только бы Ратмир Павлович не назвал его Дудаковым. И Семеном Ефремовичем пусть не называет. Пока. Гирш услышит и еще больше ожесточится.

— Это я — Шахна! — почти выкрикнул он, бросая вызов этой темноте, этой могильной тишине, этой чистоте и безжизненной скромности обстановки.

— Шахна, — тихо сказал Гирш.

Он двинулся к нему медленными и осторожными шагами, как только что вставший с постели больной, выбросил вперед руки, хотел, наверно, обнять брата, но что-то вдруг остановило его; Гирш застыл, скосил глаза сперва на Князева, потом на Шахну.

— Позвольте представиться, — сказал полковник, — Ратмир Павлович Князев.

Гирш не шевелился.

— Мне поручено ваше дело.

Ратмир Павлович избежал слова «следователь». Зачем же сразу восстанавливать против себя, проводить между ними — блюстителем и нарушителем закона — непреодолимую черту, когда можно хотя бы на время сократить это расстояние.

— Шахна Дудак, ваш сводный брат и мой переводчик.

Он читает чужие мысли, с восхищением и ужасом подумал Семен Ефремович. Умен! Ничего не скажешь!

— Ты — переводчик? — по-еврейски выдохнул Гирш.

— Да.

Гирш не сводил с Шахны своих косых плутоватых глаз, как бы добиваясь от него большей правды, чем ответ на свой вопрос, как бы стыдя его за уже совершенные, но ему, Гиршу, неведомые грехи. Ему хотелось, чтобы Шахна униженно и виновато отвел взгляд и спрятал его где-нибудь — ну, хотя бы в этой щели между стеной и решеткой или между начищенными до блеска сапогами следователя и покоробившимися от долгого ношения свинцовыми башмаками надзирателя.

— Позвольте вам задать несколько вопросов, — начал Князев. — От ответа на них зависит ваша участь. Банальные слова, но банальные истины — самые безоговорочные.

— Скажи своему хозяину: ни на какие вопросы я отвечать не буду, — спокойно произнес Гирш.

— Что он сказал? — осведомился полковник.

— Он сказал, что ни на какие вопросы отвечать не будет.

— И больше ничего? — усомнился в точности перевода Князев.

— Ничего.

Семен Ефремович ответил с какой-то подозрительной поспешностью, даже с дерзостью. В другой раз Ратмир Павлович отчитал бы его, распек, но то ли родство толмача с преступником, то ли боль под левой лопаткой умерили недовольство полковника.

— Фраза в ее еврейском варианте была, по-моему, гораздо длинней, — повторил Князев.

— Вы правы, ваше высокоблагородье. Но все остальное к делу не имело никакого отношения.

— Что имеет и что не имеет отношения к делу, решаю я. В тюрьме, Семен Ефремович, — отомстил ему Ратмир Павлович, — все относится к делу. Итак?

Шахне не хотелось при Гирше, конечно же, хорошо понимающем и говорящем по-русски, называть Ратмира Павловича своим хозяином.

— Я жду, — процедил Князев.

В Семене Ефремовиче все противилось такому унизительному для него определению и потому он не спешил переводить. Нет! Не Ратмир Павлович, не жандарм — его хозяин. На свете есть только один хозяин. Хозяин всех. Но он, Шахна, не станет поминать его имя всуе… да еще тут, в камере смертников. Не станет.

— Может, вы сами мне ответите… по-русски? — обратился Князев к Гиршу. — По-моему, вы владеете русским не хуже меня. Когда не понимаешь, совсем по-другому смотришь. А вы смотрите так пристально… так небезразлично…

— Он назвал вас моим хозяином, — спеша на выручку брату, пробормотал Шахна.

— У нас… у тебя… у меня… у него один хозяин, — сказал Ратмир Павлович и ткнул пальцем, на котором сверкал золотой перстень, в потолок. — Господь бог. Переведи.

Лицо Шахны покрылось багровыми пятнами, но в сумраке камеры они были незаметны — он только их чувствовал. Чувствовал и боялся, что эти пятна никогда… ни завтра, ни послезавтра, ни через десять лет не сойдут.

Господи, подумал про себя Шахна. Твое имя — на устах жандарма! И они, хозяева тюрем, хозяева военных полей, оказывается, взывают к тебе… Так кто же ты в таком случае — владыка или слуга? Слуга каждого? Прислужник? Полулакей, как какой-нибудь Нисл-Бер, владелец мишкинского заезжего дома, который готов служить всем, всем без разбора?.. Господи! Почему ты не вырвешь грешный мой язык? Почему не испепелишь мои греховные мысли? Как я смею… Я, жалкий червь… Я, кормящийся собственной блевотиной!..

— Мне нечего сказать, — долетел до Шахны голос Гирша.

— Что?

— Мне нечего сказать. Главное они знают — я стрелял в генерал-губернатора. И больше ничего от меня не услышат. Остальное — мое.

— Переведи! — приказал Князев.

— Он не отрицает, что стрелял в генерал-губернатора. Но больше ничего не скажет. Остальное принадлежит ему.

— Остальное? — переспросил Ратмир Павлович. — Спроси, что это такое?

Семен Ефремович передал брату просьбу полковника.

— Все, что было до выстрела, — объяснил Гирш.

— Отец, мать, жена… сны, мечты… — перевел Шахна.

— Следствию нужна вся картина, а не фрагмент… Объясните брату, что он зря упорствует… Досадно, когда приходится прибегать к силе… Ты же, Семен Ефремович, меня знаешь: я не сторонник зуботычин.

Шахна, запинаясь, что-то говорил Гиршу.

Ратмир Павлович слушал еврейскую речь так, как слушают по вечерам кваканье лягушек — уж раз господь сотворил их, пусть квакают.

Надзиратель тужился от подобострастия и рвения, заглядывал высокому начальству в глаза, ждал какого-нибудь приказа, чтоб проявить свою сметку и исполнительность, но в глазах Князева ничего, кроме смертельной усталости, не было.

Он, видно, и впрямь очень болен, подумал Шахна. Раньше он держался надменнее и суше.

— У вас были сообщники? — спросил Ратмир Павлович, не сомневаясь в том, что никакого ответа не последует.

Семен Ефремович пытался Гиршу, как и всем узникам, чьи показания он переводил, внушить веру в возможную, хотя и несбыточную справедливость, предостеречь от ошибок, свойственных всем мученикам и страдальцам, советовал ничего не утаивать. Умолчания и увертки могут-де усугубить и без того незавидное положение брата и даже причинить ему непоправимый урон.

Гирш слушал увещевания брата, но не выказывал никакой заинтересованности или страха. С каждой минутой арестант обретал все большее спокойствие и уверенность, как будто дело касалось не его, а кого-то другого, которого нет в этой камере смертников, за этими забранными железной решеткой окнами.

— В известном смысле и я ваш сообщник, — неожиданно сказал Ратмир Павлович. — Да, да, сообщник, ибо не согласен с такими методами, к коим прибег его высокопревосходительство губернатор. Взрослого человека пороть нельзя… Это безнравственно… Как видите, и мы можем с чем-то не соглашаться. Не правда ли, служивый? — так же неожиданно обратился Князев к надзирателю.

— Так точно, ваше высокородье, — млея от оказанной чести, выпалил тот.

— Одно дело — бунт. Другое — несогласие, — продолжал полковник. — Переведи!

— Не могу, ваше высокородье, — начал было оправдываться надзиратель, от счастья явно переоценив слова Ратмира Павловича, только что обращенные к нему.

— Я не тебе…

Шахна неторопливо перелагал мысль жандарма на язык своей матери. Куда спешить? Чем позже Гирша приведут под конвоем на военное поле, тем лучше.

— Мыслить — и значит не соглашаться. Даже перед тем как сказать «да», человек чему-то должен сказать «нет»… — пояснил полковник.

Князев упивался своей речистостью и, хотя самоупоение портилось усталостью и периодическими болями под левой лопаткой, Ратмира Павловича так и подмывало предстать перед этим молодым иудеем, простым сапожником, несчастным правдоискателем, не солдафоном, а просвещенным, даже обаятельным человеком.

— Вон их вокруг сколько! Несогласных! — полковник подошел к окну и глянул на засыпающий, но еще кое-где освещенный город. — Под каждой крышей — несогласный. Спят, встают, отправляются на работу. В сапожную мастерскую, на фабрику, в лавку, к своим покупателям и пациентам. — Тут Ратмир Павлович снова вспомнил про волшебника Самуила Гаркави. — И никто их, этих несогласных, не трогает… Возьмем, например, твоего брата… Семена Ефремовича… Шахну… Ведь не согласен он с нами?

Князев вперил взгляд в своего толмача.

— Ведь не согласен?

Семен Ефремович дернул головой.

— Не согласен, а служит нам… и служит неплохо… совсем неплохо. Почему же ты, Гирш Дудак, не мог бы так?.. Глядишь, тебя бы за верную службу и в лейб-сапожники произвели. И тачал бы ты сапоги не только его высокопревосходительству генерал-губернатору, а самому государю. Переведи!

Пока Шахна переводил, Ратмир Павлович успевал глотнуть затхлого тюремного воздуха, чуть-чуть усмирить назойливую боль.

— Может, водички? — осведомился услужливый надзиратель. — Я мигом…

— Спасибо, служивый… В следующий раз… — промолвил Ратмир Павлович, и Семен Ефремович понял, что сегодняшним днем его мучения не кончатся.

— Для того чтобы не отвечать, большого ума не надо, — сказал Князев. — Ничего за откровенность не обещаю. Я — не суд. Я — следователь. Мое дело закогтить птицу, но на огне, как тебе известно, ее зажаривают другие. Жареные птицы не в моем вкусе… даже рябчики… Я люблю летающих… Только, чтоб на голову не гадили, чтоб знали свои гнезда и не разоряли чужие… Подумай! Завтра снова увидимся… Только не в тюрьме… здесь душно… уж очень здесь воздуха мало… А у меня… У нас, — поправился Князев. — Может, что-нибудь надумаешь для своей же пользы…

Шахна, переводя, стремился передать доброжелательность Князева, которая и его, толмача, сбивала с панталыку.

— А ты, Семен Ефремович, — сказал полковник, — оставайся!

— Как оставайся?

— Да хоть до утра. Сам говорил: столько лет не виделись.

— Да, но… в тюрьме?

— И не заметите, как ночь пролетит. Принеси-ка, братец, — Князев повернулся к надзирателю, — лишнюю подушку… и одеяло…

— Слушаюсь, ваше высокородье…

— Ратмир Павлович, — взмолился Дудаков.

— Что?

— Я с вами!..

— Знаю, что ты с нами… знаю… ценю, — осклабился Князев.

— Я, пожалуй, домой…

— Ну чего ты, Семен Ефремович, в штаны наложил? — с грубоватой прямотой, подразумевавшей дружеское расположение, промолвил Ратмир Павлович. — Каждому полезно провести в тюрьме одну ночь. Не трусь! Братское ложе — не эшафот. Завтра оба и прикатите… я за вами карету пошлю… — полковник осклабился. — Вода здесь есть. Мыло есть.

— И параша, ваше высокородье, — вставил ошарашенный надзиратель.

— А то, что, Семен Ефремович, небритый приедешь ка службу, так тебе же со мной не целоваться. До свиданья!

— До свиданья, — озябшими губами произнес Семен Ефремович, провожая Ратмира Павловича и надзирателя до железных дверей.

Когда щелкнул ключ, скрипнул засов и железным бельмом затянуло глазок в двери, Шахна не сдержался и в сердцах выругался. Ишь чего, благодетель, придумал! Решил поглумиться над ним, надсмеяться — оставил на ночь в тюрьме.

На ночь?

Кто сказал, что на ночь?

Может, на всю жизнь.

Семену Ефремовичу на минуту стало так страшно, что хотелось броситься к дверям и биться о них головой, биться, биться, пока они не распахнутся перед ним.

— Сволочь, — прошипел он.

Ему вдруг пришла в голову простая и чудовищная мысль, что Ратмир Павлович забудет о нем, пришлет жандармскую карету только за братом Гиршем, а он, Шахна, останется на веки вечные в тюрьме, пусть не в одиночке, пусть не в камере смертников, но в тюрьме, и никогда ему из нее живым не выбраться. В самом деле — кто он, Семен Ефремович Дудаков? Кто он таков, чтобы печься о нем, дрожать над ним? Да таких, как он, в Вильно полным-полно. Князев и глазом не моргнет, другого толмача сыщет — посмирней да попокладистей. Только бы вырваться отсюда! Господи, только бы вырваться и завтра — ни днем позже — куда-нибудь бежать, неважно куда, только бы исчезнуть, испариться, затеряться. Российская империя велика, где-нибудь в ней и еврей может укрыться от погони, от позора, от несчастья, и никакие ищейки его не найдут.

Завтра же, завтра же, мысленно повторял Шахна, и губы его беззвучно шевелились в молитве, и в глазах мелькали не серые стены камеры, а необозримые российские просторы, радушные и безопасные, заваленные не грехом, а белыми добродетельными снегами.

Что его удерживает? Жалованье? Вера в свое призвание — сеять добро там, где земля до недр выжжена злом и пороком? Ей, этой выжженной пустыне, нужен потоп, ливень, а он, Шахна Дудак, только капля, только маленькая жалкая капелька.

Мысль Семена Ефремовича то кровоточила, то снова заразной тифозной вошью переползала на хозяина — полковника Ратмира Павловича Князева: пусть и он заразится отчаянием, пусть и он испытывает такое страшное, такое невыносимое унижение, пусть и он завтра же бежит куда глаза глядят — к гиенам и волкам, к шакалам и стервятникам: он — падаль, их пища.

Семен Ефремович цеплялся не только за тайные заклинания, но и за надежду; за то, что, еще не побывав в руках, уже валится из рук.

Он верил, вернее, ему хотелось верить, что его разыграли, что это не более чем горестная шутка, нелепый спектакль, устроенный Ратмиром Павловичем от скуки, из желания скрасить постылую жандармскую жизнь; он уповал еще на бога, на благоразумие, на то, что завтра все выяснится, и он, Шахна Дудак, посмеется над своими вчерашними страхами вместе с тем, кто его ими до одури, до изнеможения, до безумия накормил.

Нет, нет, перечил Семен Ефремович самому себе. В Вильно, в Северо-Западном крае, во всей необъятной империи не бывает ни сегодняшних, ни вчерашних, ни завтрашних страхов, над которыми можно посмеяться; правит один бессмертный, многоликий, незримый, несмешной страх. И он, Семен Ефремович Дудаков, Шахна Дудак, как и все подданные, состоит до смертного часа у него, у этого страха, на службе. Убеги в степь, в тайгу, к черту на кулички, и там ты будешь ему служить.

И там.

И Гирш, брат его, тоже состоит у него на службе. Гирш только строит из себя героя, считает себя бесстрашным.

Но разве бесстрашие в том, чтобы убивать.

Бесстрашие в том, чтобы жить. Жить, убивая в себе собственный страх.

Гирш пытался убить генерал-губернатора раньше, чем собственный страх.

Неужели этот хмырь и в самом деле принесет подушку и одеяло?

Может, сейчас откроется дверь, и Семен Ефремович услышит:

— Дудаков, на выход!

Вот когда это окончаньице спасет его, отделит от этих стен, от этих нар, от брата и вернет на свободу.

На свободу ли? Разве не все равно, где бояться?

Семен Ефремович стоял перед Гиршем, и тот смотрел на его пиджачную — из добротного английского сукна — пару, на его ботинки с гнутыми носами и замшевым верхом — куда до них тем, что Шахна когда-то приносил в починку в сапожную мастерскую на Завальной! — на аккуратно подстриженную голову, на бакенбарды, похожие на перевернутую обувную щетку, и не было во взгляде среднего брата никакой ненависти, никакого осуждения — только насмешливое равнодушие, смешанное с жалостью. И как его было не пожалеть — ни с того ни с сего попавшего из гостиной, пускай не из гостиной, пускай из прихожей теплого и беспечного дома в погреб, подземелье, за грань жизни.

— Господи! Что он так долго не идет? — сказал Семен Ефремович, сверля глазами дверь камеры.

— Митрич — человек послушный, как подзаборная трава.

— Митрич? Ты что, с ним по-русски говоришь? — встревожился Шахна.

— Не беспокойся, он придет, — успокоил брата Гирш.

Семен Ефремович и впрямь нуждался в успокоении. Сердце его, огромное, потяжелевшее, колокольно гудело в грудной клетке; ноги все время сгибались в коленях — то ли от слабости, то ли от постыдного страха. Слова Гирша, от которого он ждал чего угодно — только не участия и дружелюбия, — действовали на него так, как в детстве стук отцовской кирки. Пока кирка стучала о камень, все на свете казалось незыблемым и нерушимым.

— Тебе спать хочется? — спросил Гирш.

— Нет. Дома я всегда ложусь поздно.

— Грехи замаливаешь?

— Нет.

— Читаешь?

— Да.

— А я… почти не умею… Так, видно, и помру невеждой, — признался Гирш.

— Не надо было подкладывать в бане под зад меламеду Лейзеру вместо веника крапиву, — сказал Шахна легко, как бы освобождаясь от душевного угнетения.

— Смотри — помнит!

— Помню. У тебя Лейзер веник попросил, а ты ему, шалопай, пучок крапивы сунул. Хохоту в бане было!..

На меламеде Лейзере нить воспоминаний оборвалась, но ее проще простого было протянуть снова, если бы страх, не оставлявший Семена Ефремовича, не рвал ее еще до того, как ее пытались связать.

Гирш отошел к окну и, как прежде, вступил в безмолвный и тайный сговор со звездами, а может, и с самим всевышним.

Семен Ефремович косился на дверь, не в силах совладать с нетерпением, и после каждого поглядывания она казалась ему толще и неприступней.

— Ложись, — не поворачиваясь к брату, бросил Гирш, — Я все равно не засну…

Помолчал и добавил:

— Не бойся, крапивы под зад не суну.

— Спасибо… А ты… ты почему не спишь?

Семен Ефремович устыдился своего вопроса, замолк, засопел носом.

— Не знаю… Наверно, перед этим никто не спит.

— Все еще может обойтись… Ты же его не убил… Ты только ранил его… Казнят или расстреливают за убийство.

— Но я хотел его убить.

— Ты только на суде так не говори. Скажи: «Хотел отомстить за унижение»…

— Я хотел его убить.

Гирш никогда не лгал, всегда говорил правду, и от этой правды страдали не только домочадцы, но и он сам. Однако, несмотря на пинки и проклятия, своей привычке не изменял.

— Кроме правды есть еще истина! — бывало, поучал его рабби Авиэзер.

— Что это за истина без правды? — возражал он, не щадя никого — ни отца, ни мать, ни рабби Авиэзера, ни самого господа бога.

— Ты знаешь, где это происходит?

— На военном поле, — объяснил Шахна.

— Ты там когда-нибудь был?

— Нет.

— И я не был…

— Ты напрасно об этом думаешь.

— А о чем мне, Шахна, думать? О чем?

— О жене… Есть у тебя жена?

— Есть. Мира… Она ждет ребенка…

— Хочешь ей что-нибудь передать?

— То, что хочу, передать невозможно. А то, что могу, передавать не хочу… от моих слов ей будет еще тяжелей… пусть она думает, что я ее не любил… когда не любишь, легче расставаться… Если родится девочка, пусть назовет ее Двойре… по моей матери…

Щелкнул засов, и в камеру с охапкой арестантского белья вошел надзиратель.

— Это вот подушка… Это вот одеяло… А это… — объявил Митрич, — это штаны и куртка.

У Шахны потемнело в глазах. Ноги куда-то провалились сквозь пол, и Семен Ефремович стоял посреди камеры, как в трясине.

— Я — не арестант, — сказал он с излишней, непонятной Митричу запальчивостью.

— Господин полковник распорядились. Его высокородье так и сказал: «Выдай, служивый, ему, то есть тебе… все, что полагается». Честь по чести. Ну я и выдал.

— Забери… те! — Семен Ефремович переломил слово, как прут.

— Господин полковник прикажет — заберу, — спокойно сказал Митрич и, бросив подушку на нары, зашагал к выходу.

— Возмутительно! — закричал Шахна, когда Митрич вышел в заветный и желанный коридор.

Выдержка изменила Семену Ефремовичу, но он быстро взял себя в руки.

— Извини… нервы…

— Что? — встрепенулся средний брат.

— Нервы, говорю.

— А что это такое? — искренне, без всякого желания поддеть брата, спросил Гирш.

— Господи! Что такое эксплуататоры, он знает! Что такое генерал-губернатор, знает! Что такое виселица, знает! А что такое нервы…

— Ну чего ты так разошелся? И перестань коситься на дверь! Ты же их человек. Тебе ли бояться?

— Я не их, Гирш, и не твой.

— Так не бывает.

— Ну да! Тебе же все известно! Для тебя и ничей — враг: суй ему под зад крапиву, пали в него среди бела дня!..

— А ты все еще в вороне ангела видишь? — вдруг опечалился Гирш.

— Да!

— Даже если тебе глаза выклюет?

Семен Ефремович сел на край нар, отшвырнул арестантские штаны и куртку, поморщился.

— Больше у тебя ко мне никаких просьб? — уклонился от ответа Семен Ефремович. Сознание того, что кто-то у него о чем-то просит, придавало ему силу, уверенность, что и это заточение, и эта арестантская одежда — шутка, маскарад, которые поутру кончатся, выводило за эту дверь, за эти неприступные, сложенные умелыми каменщиками стены, за этот круг жизни.

— А ты их выполнишь?

— Смотря о чем ты меня попросишь.

— Скажем, о ремне.

— О каком ремне?

— О твоем…

— Нет. Проси о жене… о будущем ребенке… об Эльяшеве…

— Об Эльяшеве?

— Он твой адвокат… Слушайся его!.. Светлая голова!.. Замечательный защитник… Как только выйду отсюда, — Шахна боданул головой дверь камеры, — тут же к нему схожу… Еще не все потеряно… Веру Засулич ведь оправдали… ведь выпустили…

— Я не Вера и не — Засулич… Я — Гирш Дудак… Если ты действительно мне брат, оставь свой ремень.

— Нет. Нет и еще раз нет! — воскликнул Шахна.

В этом крике выразилось не только его отношение к просьбе Гирша, но и ко всему этому до омерзения двусмысленному положению, в котором он, Семен Ефремович, оказался по милости своего хитроумного начальника, решившего сыграть с ним такую злую, такую — ха-ха-ха — веселую, такую неординарную шутку.

— Я прошу тебя… Я никогда ни о чем тебя не просил… Ты знаешь… — сказал Гирш.

И тут Шахне показалось, будто у окна стоит не Гирш Дудак, а получеловек-полуовн Беньямин Иткес, явившийся сюда, в 14-й номер, из небытия — прошел, висельник, сквозь стены, чтобы испытать его, Шахны, душу, сломать, испепелить, развеять в прах по двору раввинского училища, по коридорам Виленского жандармского управления, по военному полю в Шнипишках.

Семен Ефремович раздул ноздри и испуганно принюхался.

Пахло!

Пахло!

Пахло нужником раввинского училища!

— Гирш, — пробормотал Шахна в страхе. — Гирш!

— Что?

— Ты ничего не слышишь?

— Твой голос.

— И больше ничего?

Гирш прислушался.

— Слышу только твой голос.

— Здесь ничем не пахнет?

— Здесь всегда пахнет могилой.

— Нет, не могилой.

— Еще здесь пахнет волосами моей матери Двойре…

— Волосы не пахнут.

— Пахнут. Когда придет твой черед, ты почувствуешь их запах.

— Какой черед?

Семен Ефремович жадно втягивал ноздрями затхлый воздух камеры смертников.

— Умирать… Перед смертью они пахнут, как антоновские яблоки.

— А мне, Гирш, почему-то кажется… нет, нет, я в полном уме… мне почему-то кажется: пахнет дерьмом.

— Это у тебя от страха… Страх и жажда жизни всегда пахнут дерьмом… Тебе хочется жить… жить во что бы то ни стало… в арестантской одежде… в колпаке шута… с тавром раба на лбу… только бы жить… Дай мне твой ремень… Дай! По-моему, и твой хозяин не против.

— Не против чего?

— Не против, чтобы ты мне помог.

— Чушь! Бред! Несусветная глупость!

— Сам подумай: зачем ему лишний раз руки марать? Кому охота прослыть подмастерьем палача?.. Когда его спросят, он скажет: «Птицу я, господа, закогтил, да она сама себя изжарила!»

— Тебя еще могут помиловать. Я же сказал тебе: как только выйду, побегу к Эльяшеву. Отдам ему все свои деньги. Буду платить ему два… три года подряд… У тебя ведь ребенок вот-вот родится. Ты хочешь, чтобы он сразу родился сиротой?

Семену Ефремовичу становилось все трудней и трудней дышать. Волны зловония то накатывали на него, то отливали, и в их отлив всему в камере возвращалось прежнее обличье: Гирш был Гиршем, нары — нарами, дверь — дверью камеры, а не нужника в раввинском дворе.

— Пойми, Шахна: лучше веревка палача, чем палаческая милость. Веревка сразу задушит. Милость же будет душить всю жизнь… каждый день…

— Ты прости меня… но ты тоже болен…

— Я здоров… совершенно здоров…

— Ты болен ненавистью. Как и они… Ты лечишь ее пулями, а они… они — ненавистью. — Речь его все замедлялась и замедлялась, словно он говорил во сне.

— Я устал от твоих слов, — сказал Гирш, но не грубо, а даже как-то просительно, и в этой просительности Семен Ефремович уловил смутное желание продлить разговор, только не о виселицах, не о палачах — кто же в доме повешенного говорит о веревке! — а о чем-то другом; может, о той же крапиве, которую Гирш подсунул меламеду Лейзеру, об отце, о матерях — Гинде и Двойре, о водовозе Шмуле-Сендере, о нищем Авнере, о рабби Авиэзере — да мало ли о ком.

Шахна понимал, что оба все равно не уснут, а быть вместе и молчать было выше их сил, выше их разногласий.

— Я давно там не был… — как бы в знак примирения проговорил Гирш и отвернулся от окна. — А ты?

— Ты о чем?

— О родных местах… о доме…

— Давно.

И снова Семена Ефремовича поразило сходство брата с Беньямином Иткесом, получеловеком-полуовном. Правда, сейчас оно уже не было ни отталкивающим, ни пугающим. Ночь набирала силу, в забранное решетками окно стучался ветер, и чуткое обоняние могло уловить запах распустившейся в тюремном дворе сирени.

— Интересно, как там отец? — сказал Гирш.

— Год назад был еще жив.

Братья помолчали. Неусыпный Митрич щелкнул глазком, заглянул в камеру, рявкнул: «Спать! Спать!» — и снова наступила тишина. Как странно, поймал себя на мысли Шахна, тюремная тишь как две капли воды похожа на сумрачный, таинственный покой пущи. Так пусть же им — ему и его несчастному брату Гиршу — кажется, будто они в мишкинском бору, пусть шумят над ними его гордые деревья и висят не каменные своды, а вечнозеленые верхушки елей.

Шахна был почти счастлив, что Гирш на время забыл про ремень, задул, как коптилку, свою ненависть и что на смену ей пришла маскирующаяся под терпеливое безразличие нежность.

— Отец наш бессмертен, — сказал Шахна.

— Что правда, то правда.

— А ты не задумывался, почему?

— Бог ему здоровья не пожалел.

— Не в этом причина, не в этом.

— А в чем?

— В том, что наш отец, Эфраим Дудак, — сам бог.

— Для нас… для тебя… для меня… для Эзры… для Церты — да… А для него? — Гирш кивнул на глазок в двери, за которой мерно и преданно расхаживал Митрич — маятник неволи. — Для него?

— Бог, Гирш, всегда для всех, — волнуясь, промолвил Шахна, и при воспоминании об отце у него так защемило сердце, что он даже на миг зажмурился, и вдруг в его глазах, прикрытых ставнями век, в его глазах, как в родном доме на окраине местечка, приближаясь и увеличиваясь, выросла фигура старика; и зашагал старик по камере, подошел сперва к нему, старшему сыну, потом, скользя по тюремному полу, как по льду, к среднему сыну Гирше и обхватил его своими могучими руками.

Пока руки отца тянутся к нам, обнимают нас, подумал Шахна, ни тюрьмы, ни виселицы, ни погромы нам не страшны.

Пока руки отца… как частокол… как заслон…

Шахна так и стоял — с закрытыми глазами, и его воспаленные белки были похожи на землю, вращающуюся в туманном пустом пространстве, где обитают только два бога — отец небесный и отец Эфраим Дудак.

— Если увидишь его — передай… — начал было Гирш и осекся.

— Что?

— Что-нибудь, — попросил Гирш.

— И все?

— И все.

— Ладно… Скажу: он любит тебя… очень… больше всех… больше жены Миры… меня… Эзры… Церты… Ведь это, Гирш, правда?

Гирш словно онемел.

— Не поверит, — сказал он.

— Почему?

— Тот, кто любит, всегда рядом.

— А он рядом… Разве ты не видишь?

— Не вижу.

— Вы стоите рядом — ты и он, — прошептал Шахна, — И руки его на твоей шее.

— На моей шее? — Гирш потрогал шею.

— Да. И пока ты не оттолкнешь его… пока они будут на твоей шее — с тобой ничего не случится.

— Задурили тебе раввины голову! Задурили! Ха! Руки на шее? Ха! Стоит рядом!..

— А ты вглядись! Вглядись!

Брат оторопело огляделся.

— Рядом стоит… и руки его на твоей шее, — продолжал свои заклинания Шахна, все больше распаляясь и кружа в темноте вокруг озадаченного Гирша.

— Чувствуешь?

— Что?

— Его дыханье.

— Ничего не чувствую… И никого, кроме тебя, не вижу.

— Спать! Спать! — просунул голову в дверь Митрич. — А то я вам, морды, всыплю!

— Давай ляжем. А то он целую свору приведет, — сказал опомнившийся Шахна.

— Давай, — неожиданно согласился Гирш.

— Ты — справа, я — слева, а он… отец — посередке…

— Хватит! Больше ни слова! Слышишь, ни слова.

— Ладно…

Молчание, однако, длилось недолго.

— Когда ты был маленький, — не выдержал Шахна, — тебя клали спать ко мне… на топчан… Топчан был старый… с клопами…

— Ты же обещал: ни слова, — одернул его Гирш, косясь на ремень и мысленно прикидывая его размеры. А вдруг мал? Что, если только на петлю хватит: обмотаешь шею и будешь стоять как дурак? Нашел что вспомнить — клопов!..

— Гирш!

— Что?

— Неужто ты ни во что, кроме насилия, не веришь?

— Теперь уж это не имеет значения.

— Разве стоит верить… и погибать за то, чем можно пользоваться?

Гирш крякнул, но смолчал.

— Например, разве можно верить в нужник, который станет дворцом, или в дворец, который во имя справедливости превратят в нужник?

— По-твоему, надо верить в ворону-ангела? В руки отца на шее, когда на ней веревка? Хороша вера!

— Вера всегда выше, чем ее осуществление. Веру пропускаешь через душу, а осуществленное через задницу. Если тебя, не дай бог, казнят, то не потому, что этого требует закон или справедливость, а потому, что они больше дорожат своей задницей, чем своей или твоей душой!..

— Тогда зачем ты им служишь? — выдохнул Гирш. — Зачем ты служишь их заднице?

Желая употребить свою ничтожную, добытую долгими и бессонными бдениями власть, Митрич открыл дверь камеры и гаркнул:

— Это вам не синагога! Ша-ша да шу-шу! Молчать!

Братья притихли. Но Митрич не уходил, косился на арестантские штаны и куртку, хотел было наорать на Шахну, который ослушался, не переоделся, но, подумав, решил, что на ночь можно и не менять одежду. Он вынул кисет, скрутил козью ножку, и едкое облачко дыма повисло в воздухе, потом распушилось и завитками, колечками поднялось вверх, к небеленым тюремным сводам.

Молчание снова ввергло Семена Ефремовича в сплин, нагнало на него отвратительную хлипкую хандру; и мысль, что он отныне больше не толмач жандармского управления Северо-Западного края, а узник, что ему суждено занять место своего среднего брата Гирша, которое в любом случае опустеет, казнят ли Гирша или не казнят, заменят ли ему виселицу на какой-нибудь медный рудник или отправят в бессрочную ссылку, эта мысль сапожничьим шилом снова вонзилась в мозг и сердце, и не было от нее никакого спасу.

После долгого молчания, опасно преобладавшего над тишиной, после молчания, всасывавшегося в них, как тлетворный запах мишкинской топи, куда они вдвоем бегали собирать утиные яйца, Шахна сказал:

— Я никому не служу. Я посредник.

— Между душой и задницей? — съязвил Гирш и растянул в клоунскую улыбку рот.

Семен Ефремович не видел в темноте ни этой улыбки, ни лица брата. Все вокруг обезличилось, уравнялось, не стало разницы между ним, толмачом, и ими, узником и стражем. Все они одновременно были теми, кем хотели, и теми, кем страшились быть. В камере воедино слилось три дыхания, совместилось три вида невменяемо-блаженного отупения и, как казалось Семену Ефремовичу, три несчастья.

Все мы несчастны, думал он, все, независимо от племени, возраста и положения. И дети наши будут (если вообще будут!) такими же несчастными, как мы. Тюрьмы испугался? Одной только тюремной ночи! Но разве там, за окнами, свобода? Разве там, за стенами, не тюрьма? Что из того, что у таких, как он и этот Митрич, ключи покамест в кармане: запирай-отворяй? Отворил и попал из одного застенка в другой, от одного надзирателя к другому; из одних рук в другие — полковника ли, лесоторговца ли, антиквара ли, прачки ли.

Шахна лежал и выдергивал из темноты какие-то лица, звания, ответы. Мозг его работал, как мишкинская мельница после жатвы. И в тишине слышно было, как стонут ее жернова.

Только бы дотянуть до утра, думал Семен Ефремович. А, впрочем, так ли уж важно, дотянет он или не дотянет. Кроме отца, никто и не заметит его исчезновения.

Кроме отца.

Если он жив.

И Семену Ефремовичу до судорог, до боли в суставах захотелось, чтобы он, его отец Эфраим Дудак, был жив, чтобы спустился с тюремного потолка, как бог с небес, и положил ему на шею свои горячие, свои целебные, свои неподкупные руки.

Отец разыщет их — даже мертвых.

И каждому поставит на могилу камень.

Митрич вывернул наизнанку кисет, охлопал себя сверху донизу и, не найдя ни крохи махорки, задремал стоя.

Ключи позвякивали в его настороженной, неусыпной руке, и их тихий, почти поминальный звон бередил Семену Ефремовичу душу.

Гирш не подавал никаких признаков жизни. Привалился к стене, как бревно, и, похоже, спал.

А говорил, не уснет, подумал Шахна. Пусть спит. Пусть. Сколько ему осталось.

Семен Ефремович сомневался, оставят ли Гирша в живых. Конечно, бывают исключения из правил, счастливое стечение обстоятельств, когда судьями руководит милосердие, а не буква закона. Но тут не тот случай. Тут пощады не жди. Гирша повесят для острастки. Чтобы другим неповадно было. В империи не может быть иных победителей, чем ее стражи и слуги. Победа одного заразительна. Там, где сегодня победил один, завтра может победить второй, а послезавтра — третий. Страж или слуга — другого выбора нет. Другой выбор ведет к поражению.

— Спишь? — спросил Семен Ефремович брата.

— Никак нет! — встрепенулся Митрич; в руке еще громче звякнули ключи, надзиратель отряхнул с себя дремоту и на пьяных ногах заковылял к двери.

— Спишь? — повторил Шахна, когда сонный Митрич вышел.

Стояла омутная, без эха, тишина.

— Спи! Спи! — поражаясь не то его выдержке, не то безразличию, прошептал Семен Ефремович. — Пусть тебе приснится какой-нибудь чистый… безмятежный… неповторимый сон. Не пустырь в Шнипишках, а родина наших праотцов… оливковые рощи… Стена плача… Пусть тебе приснится белый пароход… ты стоишь на палубе… а впереди холмы Галилеи… Спи!

Семен Ефремович прислушался.

Неужто брат бодрствует?

Нет, спит… Значит, ни о чем не жалеет. Значит, душа его спокойна…

Шахна расстегнул ремень, спустил всхолмленные, как Галаадские горы, штаны, задышал ровней и легче.

Оливковые рощи? Галаадские горы? Какая глупость, какая несносная чушь на прощание!.. Куда девались другие слова — скупые, горькие, единственные слова любви…

Умерли… Каждый день умирают слова любви.

Сердце — их кладбище…

— Прощай, Гирш!

— Ме-ме, — отозвалась темнота.

— Ты?

— Ме-ме…

Что это? Семен Ефремович напряг слух и глаза. Там, где только что стоял Митрич, что-то белело. Он готов был поклясться, что это — коза, обыкновенная, со впавшими боками, недоразвитыми рожками и большим, гладким, как лицо матери, выменем, а на козе верхом сидел рыжеволосый мальчик, остервенело болтал ногами, размахивал хворостиной и тонким перепелиным дискантом пел:

Козленка, козленка отец мой купил,

два гроша, два гроша всего заплатил.

Козленка, козленка кот черный сожрал.

Кота за околицей пес разорвал.

Тяжелая палка разделалась с псом.

Сжег палку огонь.

А потом, а потом

вода из бочонка огонь залила.

Вол выпил всю воду.

Ну и дела!

А резник пришел и зарезал вола.

А резника смерть навсегда унесла.

Бред! Галлюцинация, подумал Семен Ефремович. Если дотяну до утра, обязательно пойду к доктору… К Гаркави… Он живет рядом в доме за углом. Самуил Яковлевич. Еврейский доктор, как его называет вся улица.

Непременно схожу.

Беньямин Иткес, получеловек-полуовн? Козленок в камере смертников? Да что это со мной?

— Что это со мной? — спросил он вслух, но темнота утешила его только молчанием, которым он и без того пресытился там, на свободе.

Семен Ефремович до утра так и не сомкнул глаз.

Каин сторожил Авеля?

Авель сторожил Каина?

Шахна чувствовал себя одновременно и тем и другим.

— Дай мне свой ремень, — сказал Гирш, когда за дверью в коридоре раздался уверенный самодовольный топот сапог. — И, пожалуйста, без возражений. Клянусь богом: до суда ничего не сделаю… честное слово!

Семен Ефремович еще недавно и мысли не допускал, что может отдать брату ремень, но теперь что-то сломалось в нем, раскололось.

— Когда они войдут, будет поздно, — торопил его Гирш. — И пусть тебя совесть не мучает.

— А вдруг тебя помилуют… вдруг сошлют в Сибирь…

— Ты мне зубы не заговаривай!

— Я куплю тебе шифскарту… тебе… твоей Мире и твоему ребенку… ты только обещай мне… Отбудешь срок и уедешь в Америку, в Палестину… Уедешь и сможешь оттуда стрелять в наших генерал-губернаторов сколько влезет.

Топот!

Мимо! Мимо! Господи, сомнение ломало и выворачивало Шахну.

— Давай.

— А как же я?

— Что ты? — не сразу сообразил Гирш. — Боишься портки потерять? — И он снова растянул рот в клоунскую улыбку.

— Думаешь, тебе одному хочется?..

— Давай! Давай!

Гирш подстегивал его, готов был заломить брату руки и снять ремень, но то ли его удерживал стыд, то ли топот в коридоре.

— Думаешь, тебе одному хочется покончить с собой? Думаешь, ты один такой на свете? — стараясь заручиться его сочувствием, дождаться Митрича, нарочно тянул время Семен Ефремович.

Кто-то уже скребся в дверь. Чьи-то руки уже отодвигали засов.

В соседней камере!

Опять мимо!

— Короткий он, — прибег к последнему аргументу Семен Ефремович. — Тебе бы с какого-нибудь толстяка, а не с такой жерди, как я.

Господи, взмолился Шахна, ты — свидетель, это не я, не я накидываю ему на шею веревку, это они… это он сам. Прости и не покарай меня — разве можно карать тех, у кого нет выхода, тех, которые, как эта дверь, закрыты не изнутри, а снаружи. Изнутри мы свободны, мы птицы, мы белые козы в непроглядной темноте, мы трудолюбивые Авели, а снаружи… снаружи — соглядатаи, слуги, ключники, тюремщики и палачи! Прости! Если ему, моему брату, суждено болтаться в петле, то пусть он лучше сам… своими руками… Хотя они и запятнаны чужой кровью, но запятнаны по слепоте, по неразумению, а не по заведомому умыслу, и потому его руки чище, чем руки его судей и палачей. Господи!

Вздохнул и протянул ремень.

Гирш быстро свил его и сунул под нары, в щель дырчатого, отдававшего волглой соломой и казенной похлебкой матраца.

— Спасибо, брат, — сказал Гирш.

— Только после суда… после… после, — как заведенный твердил Семен Ефремович.

— Бог свидетель, Шахна.

— Но ты же в него не веришь? Ведь он для трусов… для таких, как я…

— Ты, брат, исключение.

Он никогда раньше Шахну так не называл, и от этого обращения у Семена Ефремовича слегка закружилась голова — а может, она закружилась от сознания собственной ничтожности и малости? — он покачнулся и, если бы Гирш не подхватил его под руки, то рухнул бы на пол камеры.

— Ты говорил правду, — сказал Гирш.

— Какую правду?

— Ты действительно посредник.

— Между душой и задницей?

Семен Ефремович попытался улыбнуться, но улыбка, как судорога, свела его помятое, бледное лицо с лишаями прихлынувшей крови.

Гирш промолчал.

— Идут, — сказал он после паузы. — Теперь уже точно к нам.

— А ты откуда знаешь? — боясь в это поверить, выдавил Семен Ефремович. Сейчас… сейчас решится его судьба… выйдет он на волю отсюда или нет…

— Я сапожник, — объяснил Гирш. — У каждого башмака свой голос. Это — Митрич. У него на левом башмаке набойка отлетела. — И он снова прислушался. — Да, это — наш Митрич.

— Наш?

— Мой, — сказал Гирш.

Семену Ефремовичу казалось, что дверь камеры открывали невероятно, непостижимо долго — дольше, чем он ожидал. Это длилось не минуту, не две, а целый день, целую ночь, целую вечность, и он, Семен Ефремович Дудаков, Шахна Дудак, успел за это время прожить две, а может, даже три жизни — одну на воле, вторую — в тюрьме, третью — в Сибири, дождаться помилования, вернуться домой, в Мишкине, жениться, смастерить, как и его отец, четырех детей, вымостить ковенский тракт до самого Мемеля, поставить уйму надгробий и умереть в придорожной корчме на чужих подушках, пахнущих вином, которое он, Шахна, так ни разу на своем веку и не попробовал.

— Выходи! — приказал Митрич.

Забыв, что он без ремня, Шахна слишком поспешно ринулся к двери, но вынужден был остановиться, чтобы подтянуть сползающие штаны. Только бы Ратмир Павлович не заметил! Наведет свои глаза-бинокли, и он, Шахна, пропал!.. И говори: прощай! И, может, даже раньше, чем Гирш.

— Ну, чего остановился? Выходи! Выходи!

В коридоре их ждали четыре конвоира, численность коих сильно омрачила настроение Семена Ефремовича. Тем не менее он держался достойно, старался не выдать себя, шагал бодро, по тюремной лестнице даже припустился вприпрыжку, но грубый окрик Митрича снова остановил его, и все началось сызнова, как во время лихорадки: жар — озноб, озноб — жар, слабость — дурнота, дурнота — слабость.

Гирш же напротив — шел твердо, не спеша, его крепкие короткие ступни впечатывались в землю, он как бы прощался с ней, а может, набирался у нее сил, словно отец. Недаром же старик Эфраим говорил: «Душа, Гиршеле, от бога, а сила от земли».

Они ехали в карете по городу. Лошади бежали ленивой, совсем не жандармской рысцой, их то и дело надо было взбадривать кнутом или окриком, хотя они были прекрасно вышколены, получали особый харч — отборный овес без всяких примесей мякины, душистое сено, которое нижние чипы жандармерии накашивали в окрестностях Вильно на зиму и на весну, если она случится холодной и вьюжной.

Семен Ефремович заметно повеселел — уж коль скоро везут не в другое узилище, а в следственную часть, стало быть, кончились его тюремные мучения. Нет никаких сомнений: его высокоблагородие Ратмир Павлович изволили пошутить, позабавиться, преподать ему урок, чтобы не очень зазнавался, не кичился своей независимостью, не корчил из себя святого среди грешников. Дескать, все мы, Семен Ефремович, жандармы: и ты, и я, и писарь Крюков…

Единственное, что все же Семена Ефремовича тревожило, это сползающие портки. Но если даже Князев разоблачит его, он, Шахна, покается в своем малодушии, а полковник прикажет обыскать камеру и изъять ремень. Семен Ефремович примет удар на себя, сказавши в свое оправдание, что у человека всегда должно быть право выбора — даже смерти, даже петли.

— Подъезжаем! — с суеверной, почти детской радостью промолвил Семен Ефремович.

— Только знай: отвечать я не буду, — предупредил брата Гирш.

— А ты говори что угодно… рассказывай об отце… о матери… о нашем местечке… А там уж мое дело… Ты можешь на меня положиться.

Разобравшись по двое, конвоиры повели арестованных — а для них каждый, кого они сопровождают, узник — на второй этаж, где был кабинет Ратмира Павловича Князева.

— Садитесь! Садитесь! — с обескураживающим радушием встретил их полковник и привстал из-за массивного, состоявшего из множества ящиков стола. Ящиком казался и сам Князев — только самым вместительным, с более надежным замком, — Долгонько ехали! Долгонько, — посетовал он, как будто от Семена Ефремовича и Гирша зависела скорость движения жандармской кареты.

Семен Ефремович и Гирш сели рядом, как когда-то в хедере.

— Не будем терять времени, — объявил Князев. — Имя, фамилия и место рождения нам известны… Род занятий тоже. Сапожник. Чеботарь, — почти задорно сказал Ратмир Павлович.

— Сапожник, — эхом отозвался Семен Ефремович.

— Записывай, Крюков! — обратился Князев к молчаливому писарю, склонившемуся над кипой чистых листов. — Хороший сапожник?

Гирш что-то пробормотал по-еврейски.

— Он говорит, — перевел Семен Ефремович, — что есть сапожники и получше его.

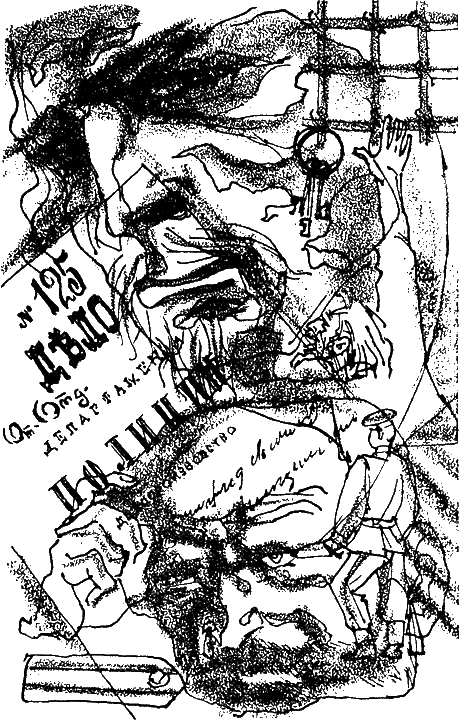

— Если все хорошие сапожники будут палить в особ, приближенных к царю-государю, — улыбнулся Ратмир Павлович, — мы скоро будем ходить босые… — и, выдвинув ящик стола, достал оттуда какую-то папку.

— Подпольные клички «Воротник» и «Косолапый»? Так?

Гирш мотанул головой.

— Выходит, ротмистр Менчиков врет?

— Говори, Гирш… Говори что-нибудь… Мы же с тобой договорились… — спокойно произнес Шахна, — Помнишь Нехаму, дочь рабби Авиэзера?

— Да, — сказал Гирш. — И ее, и беспамятливую Хану.

— Переведи! — насупился Князев.

— Ваше высокоблагородье. Он утверждает, что у него были клички только в детстве: Гирш-Копейка и Гирш-Заноза.

— Его детские клички меня не интересуют, — искоса поглядывая на своего толмача, проворчал Ратмир Павлович.

Семен Ефремович не скрывал своей радости. Во-первых, край массивного полковничьего стола надежно прикрывал нижнюю часть его туловища — Князев видел его только до пояса. Во-вторых (и это главное), Гирш против ожиданий оказался послушным и необыкновенно сметливым партнером.

— 23 мая позапрошлого года, — раскрыв папку, прочитал Ратмир Павлович, — ты и шесть твоих подельников — Федор Васильев, Арон Вайнштейн-Дорский, Алоизас Довейка, Давид Магарам, Фаина Абрамзон и Пнина Пудель совершили нападение на новогородский полицейский участок города Вильно и пытались освободить арестованных смутьянов. Ты был задержан, осужден, заключен в петербургские «Кресты», потом передан под надзор полиции. Правильно я говорю?

— За Нехамой ухаживал Семен Мандель… Шимеле… сын корчмаря Ешуа… и ты…

— Он все еще стоит на развилке? — оживился Гирш.

— Стоит… и ждет…

— А лошадь… лошадь их жива?

Семену Ефремовичу ничего не было известно о лошади Ешуа Манделя.

— Не знаю… ты называй поменьше фамилий… понимаешь? — посоветовал он Гиршу.

— Ладно.

— Что он говорит?

— Он говорит, что никакой Фаины Абрамзон он не знает. Говорит, что его возлюбленная была Нехама, дочь местечкового раввина Авиэзера.

— А кто такой Мандель?.. Кто такой Шимеле?.. Кто такой Семен?

— Это, ваше высокоблагородье, одно лицо — сын корчмаря Ешуа Манделя — Шимеле-Семен, его соперник. Он говорит, что в дочь рабби Авиэзера Нехаму было влюблено все местечко.

— Записывать? — спросил писарь Крюков у Князева.

— А что тут записывать: раввин, корчмарь, соперник?.. Пойми, — повернулся он к арестованному. — В твоих интересах говорить правду.

Ратмир Павлович насупился, углубился в чтение. Он читал лихорадочно, не отрываясь от папки, строго пронумерованные листы шуршали, потрескивали, как поленья, и от них впрямь веяло ересью. А раз ересью, то, стало быть, и костром.

В какой-то момент Семену Ефремовичу померещилось, что их игра разгадана, и вот-вот кончится трагической развязкой не только для Гирша, но и для него самого. Ратмир Павлович — хитрая лиса! Первые его вопросы — только пристрелка, только проба, как он говаривал, материала — камень ли, железо ли, олово ли, плавятся ли на малом или на большом огне.

— Мы наведем справки, кто такая Нехама и кто такой Семен-Шимеле Мандель, — сказал Ратмир Павлович, показывая арестанту и толмачу, что он, Князев, рано или поздно узнает все. Истинный жандарм должен все знать. Если он через год не выйдет в отставку по болезни, если сердце не подведет и его, Князева, переведут в столицу, он и идиш, и древнееврейский изучит, чтобы обходиться без переводчиков и читать в подлиннике «Книгу пророков» или «Притчи Соломона». Что о евреях ни говори, а народ этот многомудрый и вследствие своей мудрости не столько вредный для России, сколько полезный, ему надо только дать верное направление. Мудрость, чья бы она ни была, считал Ратмир Павлович, не зазорна, и усвоить ее не грех. Чужая мудрость — не обряд обрезания, она добавляет, а не отнимает. А сейчас? Сейчас поди проверь, о чем они между собой калякают. Он, Князев, не удивился бы, если бы и в сговор вступили. Переводчик — всегда соучастник. И потом, они все-таки братья. Будь у него брат — родной ли, сводный ли — разве поступил бы он иначе? Их можно по-человечески понять. Но там, наверху, плевать хотели на его, Князева, человеческое понимание. Сними шелуху, начисть картошку, а уж палач Филиппьев зажарит ее, что-нибудь из нее состряпает — отбивную, бифштекс, шашлык или еще какое-нибудь любезное вельможным едокам блюдо.

Если сердце будет так ухать в груди, как ухает сейчас, если никакого продвижения по службе не последует, он, Князев, через годок передаст бразды правления другому. Хватит! Покорнейше благодарю за честь. К морю, в Курляндию или в Крым! Лучше — в Крым! Жить в мазанке, читать книги, три раза на дню купаться, вкушать персики и виноград. В голове Ратмира Павловича проносились верстовые столбы, татарские мазанки; с грохотом на берег накатывали черноморские волны.

— Вам плохо, ваше высокоблагородье? — перо застыло в руке писаря Крюкова.

— Нет, нет!

Ратмир Павлович на минуту впал в какое-то предосудительное, не предусмотренное уставом службы забытье, и эта минута была такой сладостной, такой неповторимой, что просто больше не хотелось жить.

— Кто помог тебе достать оружие? — вылезая из черноморской волны, спросил Ратмир Павлович.

Ему вдруг вспомнились слова его жены. Вчера вечером, когда он вернулся домой, Антонина Сергеевна, побывавшая днем у своей троюродной тетки в губернаторском дворце, нарисовала ему картину происшедшего у входа в цирк Мадзнни, и Князев своим разветвленным и цепким умом смекнул, что это — дворцовая версия, что им никакая другая не нужна, если бы даже все произошло иначе.

Другая версия не нужна. Этот несчастный еврей — Антонина Сергеевна так и сказала «несчастный» — умышленно хотел его убить… умышленно! Убить! Не отомстить за унижение, а ни с того ни с сего убить. Какая наглость, кипятилась Антонина Сергеевна. Что он им, бедный, — так она называла генерал-губернатора! — плохого сделал? Велел их, смутьянов, выпороть, всыпать им по двадцать пять плетей каждому. Ну и что? Разве в отца стреляют, когда он спускает с сына портки и розгой расписывает ему задницу? Порка — ведь это не каторга, не Сибирь. Вместо того чтобы приложить к заднице примочку, этот… как его… Гирш (что за дикое имя?!) Дудак (можно подумать — украинец!) схватил револьвер и — к цирку Мадзини.

Другая версия не нужна, осенило Ратмира Павловича, и выступившая на его широком лбу испарина в миг слизала татарскую мазанку, сладкий виноград и золотой черноморский песок.

Не было случая, чтобы что-то не стесняло действий Князева — то смена шефа жандармов, то смутные слухи о каких-то послаблениях, ограничениях, ужесточениях, изменениях, дополнениях, докатывавшиеся до Вильно, то собственная совесть, торчавшая, как шутил Ратмир Павлович, торчком, а не покоившаяся, как платяная щетка: взял, стер половину Северо-Западного края, как пыль с мундира, и положил ее на место.

— Где ты достал револьвер? — терпеливо спросил Князев.

Семен Ефремович перевел вопрос полковника и, вспомнив о том, что брат не назвал ему адреса своей жены Миры, по-еврейски осведомился, как ее найти.

— Еврейская улица… двадцать… — ответил Гирш.

— Он назвал адрес своей жены… Еврейская двадцать… Она ждет, ваше высокоблагородье, ребенка, — непонятно почему, добавил Шахна.

— Меня интересуют его подельники, а не его беременная жена…

По правде говоря, нужды в долгом и утомительном допросе не было, но Князев, зная нрав своего начальства, старался все обставить как можно лучше, чтобы в суде все прошло гладко и не было никаких нареканий на следователей.

Показания были скудные, но в отличие от других подследственных Гирш Дудак не запирался, не отрицал свою вину, хотя и старался представить себя эдаким бунтарем-одиночкой.

Ратмир Павлович не был кровожадным; если мог, довольствовался малым, не лез из кожи вон, полагая, что все эти Кримеры и Дудаки, Васильевы и Довейки не могут поколебать престола и изменить существующий порядок, ибо добро, которое восторжествует в Вологодской губернии, никогда не довезут до Астраханской, по дороге оно скиснет. Поэтому он и сейчас не проявлял присущей ему настойчивости, взгляд его рассеянно блуждал по лицу писаря Крюкова, по стенам, на которых ничего, кроме большого, писанного маслом портрета царя-государя, не было. Царь-государь следил за ходом следствия из позлащенной сусальным золотом рамы и, как Ратмиру Павловичу казалось, не раз намеревался ее покинуть, чтобы споспешествовать своими советами выявлению всех преступников и строгому их наказанию; смотрел его величество император на Князева несколько тривиально, но за этой тривиальностью скрывались и власть, и сила; и Ратмир Павлович, как бы испытав ее на себе, отводил взгляд.

Знал Ратмир Павлович и то, что любое дело — каким бы ясным оно ни было — следует растянуть по меньшей мере на неделю, может, на две, чтобы в глазах общества и начальства придать расследованию больший вес и объективность. Это, как полагал Князев, совпадало и с интересами подследственных. Виленская политическая тюрьма, 14-й номер, — курорт, Ялта, Баден-Баден, Карлсбад против тех же петербургских «Крестов» или сибирских медных копей.

Когда волна служебного рвения схлынула, Ратмир Павлович наклонился к писарю Крюкову, к его расплющенному, как конская подкова, тяжелому уху и что-то прошептал.

— Рад стараться, ваше высокоблагородье! — вскричал тот, захмелев от начальственного шепота.

— На сегодня хватит, — сказал Князев.

У Семена Ефремовича снова упало сердце. Неужто он снова отправит его туда, в 14-й номер.

Как бы догадываясь о терзаниях Шахны, Ратмир Павлович после ухода Крюкова бросил:

— Ну как, Семен Ефремович, тюрьма?

— Тюрьма как тюрьма, ваше высокоблагородье.

— Ты небось меня в грязи выкупал… бог весть какими словами обзывал!..

— Не обзывал, ваше высокоблагородье.

Семен Ефремович уже не замечал, как говорил неправду. А ведь совсем недавно он ненавидел себя за любое ложное или лукавое слово.

— Обзывал, обзывал. Думал, глумлюсь… насмехаюсь… Ведь думал?

— Думал, ваше высокоблагородье. Думал.

— Стыдно, голубчик, стыдно. Ведь я тебе неоценимую услугу оказал… Позволил с братом попрощаться… Может, тебе одной ночи мало?..

— Спасибо, — выдавил толмач.

— Хотя присутствие посторонних в тюрьмах строго запрещено… — продолжал Князев.

— Спасибо, — защищался благодарностью Семен Ефремович.

В тюрьму, обратно в тюрьму! Упавшее сердце Семена Ефремовича заколотилось, заметалось и, ища спасения, бросилось к горлу, чтобы через узкую темную пещерку выскользнуть на свет. Еще одна такая великодушная жандармская услуга, и Шахна выхаркает свое сердце на ладонь. Не от страха — от унижения.