ОСЕНЬЮ

Всю дорогу от дома до больницы Дора идет пешком, столичной окраиной, вдоль мелкой речки в распластанных быстриной водорослях, идет неразумно, будто кружит с клеенчатой сумкой в руках, не может уйти от присыпанных сухим листом улиц и улочек, которые с незапамятных времен, повторяя подъемы и спуски холмистого берега, укрыли его захолустными домишками, палисадниками, скворечнями, тротуарами, а с некоторых пор и асфальтом. Ей бы забрать вправо, к проспекту, там всякую минуту в спину ударяет звонок красного трамвая; четыре маршрута, и все по пути, а потом несколько минут в автобусе до остановки «Больница».

Дора не боится сутолоки, трамвайной тесноты, за долгую жизнь ее помяли так, что и на три жизни легло бы с избытком. С людьми ей хорошо, однако надо идти, идти не торопясь, на тяжелых ногах с отечными щиколотками. Степан приходил к ней изо дня в день за восемь километров, приходил и уходил, и не просился на попутки; может, обратно, к бабке, и доезжал второпях, а к ней шел и шел, даже и со связкой досок и с инструментом в руках, — теперь и она идет, ответно дарит ему пешую дорогу. Ее дорога покороче, в три километра, но Степан только глянет с больничной койки измученными глазами на ее ноги, все поймет, скажет, чтобы ездила трамваем и не часто, пора ей о себе подумать, не девочка ведь и не невеста. «Как же не невеста?! — усмехается в ответ Дора. — Именно, что невеста… С тобой, ирод рыжий, я двенадцать лет в невестах пробегала, и конца этому не видно, и дай бог, чтобы не приходил конец…» Так она ему ответит, но молча, одними глазами: в палате еще пять больных, в тесноте и шепотом не разговоришься.

Степан без слов понимает ее: иногда Дора думает, что немотный этот разговор и сроднил их, — о чем только не переговорили они вот так, в полслова, кивком, улыбкой, быстрым взглядом. В первый же день Дора чутьем угадала, что Степану нужна тишина, молчание, угадала так верно, как редко удается и бывалому доктору. Если люди понимают друг друга так, что им и слов не надо, кто же посмеет сказать, что они не рождены один для другого, что их свел случай, а не судьба?! Случай, наоборот, держал их жестоко долго в отдалении, пока за них не заступилась судьба.

К больнице она всякий день подходит с тылов, видит строгий корпус и окно Степана, — недели две назад он еще появлялся в окне, и Дора, завидя его, жалела, что не может сама постирать его больничное белье до снежной белизны, она бы и на всю палату постирала ради одной его пары, — она видит окно на третьем этаже раньше, чем каменные ступени главного крыльца, тяжелые колонны и вокзальные часы между ними, видит окно Степана, и, значит, свидание началось. А потом вдоль ограды, под сухими уже акациями с коричневыми, витыми, как из жести, стручками и мелким немощным листом, под рябинами, которые безбоязненно свешивают над тротуарами обильные гроздья: а за поворотом все тот же забор и сотня шагов под тополями с горьким, кричащим запахом осени, — все это время она уже не одна, а со Степаном.

До больницы не близко. Дора меняет руку: сумка тяжела, будто в ней обед работника, а не выбитого болезнью плотника и столяра. Булка — свежая, сдобная, пшенная каша, любимая Степанова еда, бутылка молока с оттиснутым по серебру крышки завтрашним числом, фруктовый взвар в банке, поздние подмосковные помидоры, яблоки; ей говорят не носить, нельзя ему этого, а как не носить? — вчера нельзя, сегодня нельзя, а ночью вдруг переможется, пойдет на поправку, захочет есть?! Сколько раз ее дочь и сын, переболев, как голодные волчата кидались на постылую еще вчера еду: хорошо, если находила чем покормить, а теперь, слава богу, есть.

Первые дни Дора мучилась, думала, что Степан ест только бабкино, а ее передачи ему лишние. Извелась за неделю, потом осмелела, спросила у нянечки, которая увозила на тележке бутылки, банки, кульки и пакеты. Оказалось — родня ходит редко, им далеко до больницы; объявили им диету больного, они и не стали возить лишнее, зря деньги переводить. «Ты сестра ему?» — спросила няня, и Дора в ответ качнула головой. Десять лет назад каждый догадался бы, что кроется за неспешным, уверенным покачиванием головы на высокой шее, за невиноватой улыбкой Доры и независимым прищуром серо-зеленых глаз. А теперь поди разберись, когда голова закутана в серую шаль, а из-под шали выбиваются такие же серые, седые пряди. «Вы вроде похожи», — сказала нянечка, и Дора не удивилась, не вспомнила, какие они были разные, когда встретились, — чужие, чуждые даже, но оба сразу же напуганные смутным подозрением. «А как же, — ответила Дора нянечке. — Мы не чужие…»

Ночью Доре приснилось, что она отворила дверь к докторам и просит их взять ее кровь для Степана; у нее кровь хорошая, на донорских пунктах всегда хвалили, и в войну, и после, когда она ставила на ноги детей. Степану же она хотела отдать во сне сразу всю кровь. «Разве можно — всю кровь? — удивились доктора. — А как же вы?! Вам тоже ведь сколько-то жить надо…» — «Я выживу, она у меня быстро набежит!» Доктора переглянулись, и один из них строго сказал ей: «Может, у вас и группа не та, не подойдет ему?» Дора обмерла: как же так, для чужих брали — подходила кровь, а для родного не подойдет?! Сколько лет вместе, душа в душу, и не та группа? Видно, она даже в лице изменилась, доктор подхватил ее за руку, его большой палец лег на ее запястье, считая удары, выведывая Дорину кровь. «Кем вы ему приходитесь, Дора Власьевна?» — спросил он ее ласково. Хотела сказать — женой, не успела, бабка помешала, не то бабка, не то дочь Степана, грозная Елизавета, партизанка, Христова невеста, председатель фабкома: Дора увидела ее со спины, но было заметно, что Елизавета покачала головой, — не лги, мол, баба! Сказать «сестра» не успела; чтобы такое сказать, надо бы хоть дух перевести, оттолкнуть от себя двенадцать лет сладкого греха, иначе какая же ты сестра! Вот и сказала — невеста! — а они поверили, хотя Дора стояла перед ними в больничном халате, в Степановых калошах на босу ногу, без сережек, которые сняла, когда Степан заболел, с волосами, не собранными на затылке, как он любил, а по-старушечьи распатланными… Поверили, — и это было ее мгновенным и бесконечным ночным счастьем.

Благодарная им, она во сне пообещала докторам убраться в больнице, помыть полы на всех этажах, в палатах и на лестнице, прибрать в тумбочках. Сколько Дора себя помнит, она всегда убиралась: в своем доме, в избе у свекрови, у детей, в доме отдыха, на тонкосуконной — она и Степана-то увидела, убираясь в плотницкой подсобке; разогнулась с веником в руках — чей-то глаз прожигал спину — и поняла, что уже он оглядел ее всю, стоял, ждал, когда откроется лицо, оправдается ли его тревога и ожидание или можно будет с легким сердцем отвернуться от Доры?

Не отвернулся…

Акации по пути много, она растет споро, растет и в засуху, теснится за штакетниками, закрывает дворы от наружной, мимохожей жизни. Знойным июльским днем стручки акации открывают пальбу, солнце рвет их изнутри, они стреляют семенем в асфальт и в землю, хотят, как и все живое, продолжения рода. В октябре акация безгласна; сохнет, теряя последние соки, пустяковый лист, а стручок темен, изнурен временем, молчалив, разве что скрипнет, ломаясь под ногой. Он лег на землю под ветер, под хозяйскую метлу, но Дора и неживого, сухого его звука остерегается; она узнала, как слаба даже и могучая плоть человека, и ничего не хотела рушить, ломать, а только беречь и сохранять. Обдумывая давешний сон, она толковала его в лучшем смысле: ничего плохого во сне не случилось, — она говорила — ее слушали, верили ей; может, ее кровь придется Степану, может, ее крови как раз и не хватает ему, ведь после операции ему вливали чью-то, а дело не поправилось. Непременно надо сказать доктору, а не будет доктора — нянечке, пусть похлопочет.

Одно Дора знала твердо: в такое вот утро, солнечное и веселое, люди не умирают, а Степан и подавно; он ей сказал как-то, что во всю жизнь только и любил, что солнце, дерево — рабочее, покорное его руке дерево, — и ее, Дору. Как же ему умереть, если осеннее солнце второй месяц полыхает от зари до зари, а она каждое утро идет к нему, идет не спеша, долго, чтобы и он знал, что вот закрылась за ней домашняя дверь, им же собранная и поставленная в петли, и уже Дора с ним, улица за улицей, — с ним, а потом больничное окно на третьем этаже и всегдашняя надежда, что Степан поднялся и стоит, опершись руками о подоконник.

Дора не винила тех, кто мешал жить ей и Степану, а особенно не винила детей: как им понять, что случилось в ее и Степана жизни?! Для детей Степан — старик, да и ей уже минуло сорок, когда он первый раз взял ее руки в свои, вытесанные из колкого, шершавого дерева. Разве и сама она понимает все, что между ними случилось? Спроси у нее, какой Степан нужнее ей — ночной, непреклонный и нежный, так продливший ее бабий век, или дневной — заботливый, неречистый, весь в деле, в хлопотах о ней, будто он потому только и приходил, что в своем доме не хватало для рук работы, — спроси у Доры, она и сама не ответит, не разделит этих двух Степанов, да и кто ухитрится отделить душу и дыхание от тела?

Младшая дочь и сын Степана жили в других, далеких городах, ездили редко, лет десять тому назад пробовали усовестить отца, припугнуть Дору и отступились. Не отступилась Елизавета: ее на тонкосуконной чтили, привыкли к ее строгой честности, к нецелованному, суровому лицу, к высокой, девичьей фигуре при тяжелых бедрах, словно нарочно раздавшихся для материнства. «Ты, отец, — старик, — упрекнула она Степана. — Постыдился бы!» — «Значит, не старик», — тихо ответил он. Степан, когда уверился в любви Доры, обрел душевный покой, неудобный для тех, кто хотел командовать его жизнью. «Что ж, так и будешь? — хрустнула сплетенными пальцами Елизавета. — Мало ты в жизни любил, отец?!» — «Я и вовсе не любил, Лиза… Грешил. Обманывался. Детей родил: дети хорошие, дети лучше меня. Что же мне делать — ведь я живой…»

Этого она не понимала: живые все вокруг, и те, что с семьями, и одинокие, и она сама, сжигавшая свою жизнь для других, — но разве живому все позволено?

Пришел черед и Доры. Елизавета явилась к ней, в ее однокомнатную пристройку, не позвала к себе в фабком, но пришла как судья, в черном костюме, с двумя ленточками орденов и медалей. Она хотела учуять, все ли жилье Доры пронялось отцовским духом; в чем его рука, а что сделано другими плотниками и столярами; богато ли отец содержит женщину? А Дора жила просто, на чужой глаз — бедно, и не было еще тогда в комнате и в темном тамбуре ни одной дощечки, пригнанной Степаном, и даже чашки его отдельной не было в доме. Елизавета успокоилась зрелищем женского одиночества, спросила про детей, мол, где они, почему не с матерью? «Дочка замужем, муж офицер. Носятся, куда пошлют, теперь в Таганроге, — отчитывалась Дора. — Сын в общежитии, институт кончает…» Лиза не раз видела Дору на фабрике, в валенках и старом пальто, в сером халате и в мужских туфлях без шнурков, — теперь перед ней стояла домашняя женщина: полноватая, но крепкая, с круглой грудью и высокой, в нежных складках шеей, с серьгами в ушах, с тем выражением полноты особой женской жизни, которое когда-то так терзало Лизу в других бабах. С годами Лиза укротила себя, но тут от неожиданности, от свежести Доры кровь колыхнулась в Лизе, прилила к голове. «Что же, и дети знают о вашей связи с моим отцом?» — «Мы не кроемся…» — «Знают и гордятся вами, так, что ли?!» — «Сынок, Миша, сердится, — пожаловалась Дора, точно перед ней был не враг, а друг и советчик. Странное дело: перед ней стояла дочь Степана, схожая с ним глазами, — они помельче, но такие же желтые, цепкие, в светлых, как у телят, ресницах, — дочь, дочь, а виделась она Доре отдельно от Степана, и суд ее был строже. — Сердится, — повторила Дора. — Говорит, ты память отца оскорбляешь. Миша и ездить почти не стал…» — «А вы, вы сами как полагаете?!» Елизавета гневливо напрягла ноздри, вся она была скорее красивая, чем некрасивая, только бы ей плеснуть в лицо живой воды. «Я себе не судья, — сказала Дора. — Детей я вырастила, ка дочку мою муж не нахвалится. И Миша — умный, справедливый…» — «Справедливый! — воскликнула Елизавета. — А вы его оскорбляете! И меня, и брата моего, и сестру, всех! Вы семью разрушаете!..» — «Я ему, Елизавета Степановна, говорила: уймись. Отрежь. Отруби: как-нибудь перемучаемся, я за тобой бегать не стану…» — «Ну?!» — напряглась Лиза. «Еще как станешь! И я не отрублю, мне руку отрубить легче, а набрался бы храбрости, — ты прибежишь… Вот ведь какой!» — «Зачем же вы позволяете ему решать и за себя и за вас?» — «А как же еще?! — искренне удивилась Дора. — Он меня лучше меня самой знает: отец у вас умный, Елизавета Степановна, не смотрите, что простой». Неопытная в таких делах Елизавета измучилась невыгодной домашностью их разговора, непредвиденной открытостью белозубой, крепкой еще женщины. «Зачем он вам? — сказала она обиженно. — Он ведь стар для вас!» — «Для детей все мы старики, хоть в тридцать лет, а старики, — объяснила ей Дора. — Были бы у вас свои, они бы и вас в старухи произвели, а вы молодая, красивая…» Елизавете захотелось выругаться, как не ругалась уже почти двадцать лет, после одного лесного военного случая; но она промолчала, стиснув недобро рот. «Я мало встречала таких людей, как ваш отец», — сказала Дора, и Лиза в бессильной ярости ответила ей совсем нехорошо: «А вы, видно, многих знали!» На такое Дора не ответила бы, скажи их хоть кто угодно: был у нее молодой счастливой порой муж, она не обманула его, — пока был жив, родила ему дочь и сына, а его взяла война, и Дора смирилась, а потом появился Степан, не ее годов, на десять лет старше, но, как ни подойди к нему, весь он скроен и обработан жизнью для нее, аккуратнее не бывает.

На том их разговор и кончился…

— Здравствуйте, Дора Власьевна! — окликнул ее от синей калитки жилистый старик в сетчатой майке на безволосом бронзовом теле. В глубине, по кромке его земли, стояли шесть никогда не отдыхающих антоновских яблонь, а весь участок голый, стриженный: от ранней весны, от первых нарциссов и тюльпанов до поздних осенних астр идет здесь доходный карнавал цветов. Разом поднимают голову тысячи нарциссов и тюльпанов, выпестованных с зимы в бетонном подполе дома, старик поливает их ночами, когда другие спят и можно протянуть резиновую кишку от городской колонки. В один день темнеет, сиротится его земля, грузовик увозит урожай цветов, а через неделю, как по линейке, встает молодая еще поросль пионов, а когда они падут, появляются хризантемы и астры. Не удержались среди выстроенных по-армейски цветов дети старика — разбежались кто куда. Жена как-то наклонилась над черным, жирным гнездом, высаживая в него зеленый росток, поникла ниже, еще ниже, да так и не поднялась. И в тот же час старик стал работать за двоих, все успевал, так же неистово копил деньги, будто был ему дан от судьбы особый денежный план, и надо было сделать этот план, покуда жив. Он знал всех немолодых невест в округе и на Дору посматривал с мужским и с хозяйским интересом — по хребту ли ей суточная его каторга? Но тут объявился у нее Степан — мужик, безденежный работяга, и цветочный хозяин проникся презрительным сожалением к ним обоим.

— Полегчало мужику? — справился он без особого интереса.

— Полегче, — сказала Дора и сама поверила, что полегче: должно же сделаться ему легче. — Вчера бульону поел, — придумала она, чтобы не уступать старику.

— Да уж жратвы несешь на целую артель!

— Там есть кому кушать… И нянечкам в столовку некогда сбегать.

— Всех не накормишь, — угрюмо сказал он ей в спину, будто Дора уносила в сумке и часть его добра. — А чего говорят: рак у него?

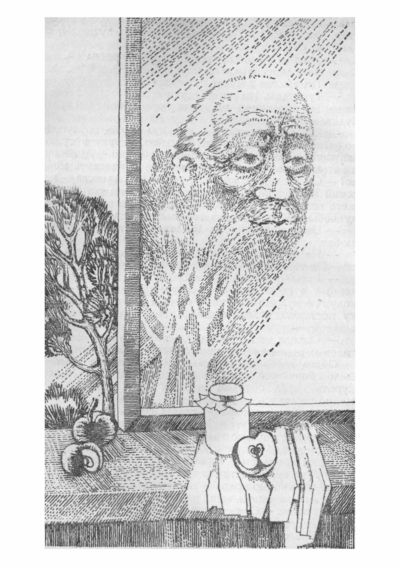

Дора не ответила. Зажмурила глаза, быстро уходила, но видела рядом с этим жилистым, медноголовым петухом своего Степана с проваленным животом, будто вырезали у него там все до последнего сучочка, бескровного, слепленного из белых и желтых опилок, с прорезанным в них несильным уже ртом, с глазами жаркими, страдающими, не дающими умереть и всему телу.

Уехали бы они со Степаном в деревню, к земле, — может, и он был бы здоров. А как он хотел в деревню! Ни о чем не просил за все годы, все старался попадать в Дорин шаг, чтобы след в след, и ей никаких забот или лишних трудов, любому пустяку радовался. Сварит она ему пшенную кашу, притомит в печке до темной корочки, подаст с молоком или гречневую сготовит, как свекровь учила, — переберет крупу и на сковородке прокалит, — а он не нахвалится. «Чем же тебе дома не каша? — великодушно отказывалась от похвал Дора. — То же пшено, что и у меня…» — «Дома она комками и волоса в ней», — ответит Степан без злости, не себя жалеючи, а незадачливую свою бабку. «Будет тебе врать! — хмурилась Дора. — На это и моих волос не хватило бы». Волосы у нее были густые, гребешок без трудов не проберется. «Хватает! — сухо возражал он. — Худого волоса на все хватит». Когда Степан заболел, Дора сготовила гречневую, легкую как пух, а поверху живым золотом распустила кубик сливочного. Вот тогда-то Степан первый раз — да и в последний — заплакал: даже не заплакал, а уронил сколько-то капель в кашу и сказал благодарно: «Вот ты какую мне кашу сготовила!» — «Будет тебе! — прикрикнула Дора. — Не пересоли, я соль клала. Как маленький!..»

Ни о чем не просил, а с деревней приставал. И не просто с деревней, — с колхозом, не в рай он хотел, не в кущи, а на работу, чтобы всё на виду у людей, — и жизнь, и дела, и обоюдное их согласие. О деревне заговаривал часто, это стало у него как присказка: едем и едем! То искал удобного времени, когда Дора была весела и сговорчива, то принимался за свое вдруг, врасплох ее брал, согласилась бы только, а уж от слова она не отступится. И только тогда молчал, когда приспевало самое время просить и даже требовать: в те особо счастливые минуты, когда Дора до густых бровей бывала полна бабьего счастья и умиротворенности, а Степана видела как в сладком тумане — молодого и красивого. А ему совесть не позволяла нахальничать и думать в эту пору о своей корысти.

Видно, деревня всегда дремала в нем, но вспомнил о ней Степан не сразу, а когда пришлось уйти с фабрики.

Сначала приехал сын, — Елизавета на подмогу вызвала, пусть образумит отца, тем более сын — любимец матери и весь в ее породу, от отца только длинные руки и грусть во взгляде, пополам с озорством. Сын — офицер, майор; Дора не разглядела его толком, шла фабричным двором, видит, стоит Степан с молодым военным и не зовет ее, а отвернулся, но коротко, и сразу обратно уставился, и кивнул майору: это он Дору объявлял сыну, гордился, дурачок. Сын торопливо закурил, не отводя от нее глаз: когда в дверях цеха Дора оглянулась, они все еще смотрели на нее. Что было у них потом дома, Дора не знала, только в тот вечер Степан сказал ей беспричинно: «Плохо, с детьми я тебя поссорил…» — «У дочки этого и в уме нет, — возразила Дора. — Она своим домом, я своим…» — «Вижу, вижу, Михаил обиженный, отступился от тебя». — «Он мне зимой дров привез, распилил, наколол… — Дора понимала, что говорит пустяки, а на пустяки Степан отвечать не станет. — Он за отца обижен, — призналась она. — Не вспомнишь его, говорит. Карточку повесила, а самого не вспомнишь». — «А и правда, грех забывать». — «Разве ж я забыла?! Он у меня перед глазами, как на картинке. Уж как красив был, я перед свадьбой наутек хотела, испугалась, какой красивый…» — «А по карточке не видно. — И после молчания: — Ты любого стоишь, Дора».

После побывки сына он и заговорил о деревне. Сказал: поедем в деревню, совсем, с инструментом. «В твою, что ли?» — не поняла Дора. «В мою нельзя: там Севостьяновы через избу. В любую. Хоть в Сибирь. На Алтае, говорят, красиво…» — «Как же я с тобой в деревню? Любовницей, что ли?» Степана не напугало это слово: оно было ему внове, необидное, безгрешное, даже, и хорошо легло на слух. «А чем же ты не любовница!» — похвалил он Дору, не зная особого, женского счета этому слову. «Вот именно, что любовница, — строго сказала она. — Опоздала в невесты, а в жены и подавно. Деревня баловства не любит, сам знаешь». — «Проживем. Кому до нас дело!» — «То-то, что всем дело есть. Не в лес зовешь, ты без работы жить не станешь, сразу примешься избы ставить». — «Нам самую лучшую поставлю…» — «А паспорта? Мы же не расписанные». — «А мы так залетим, что и паспортов не надо!..» Великая просьба была в его голосе, ребячья просьба, будто все дело в Доре, в ее согласии. «Сам говорил: жена под землей найдет. Не разводиться же тебе: в твои годы — срам!» — «Бабка найдет, она найдет, с Елизаветой в паре, — погас Степан. — Ей без моих денег нельзя, она к ним привыкла». — «Что ты все: бабка да бабка?! Она что — много тебя старше?» — «В твоих годах, а вот смолоду — бабка…»

Сегодня Дорин день. Она поднимется с передачей на третий этаж и скажет Степану, пусть перемогается скорее, им в деревню ехать. Скажет как о решенном, так, чтобы и разговора лишнего не заводить. Как же она раньше не догадалась пообещать ему деревню, он, верно, и в палате видит лес, и луг, и деревенскую речку, а просить не просит, устал просить. Она ему даст надежду, а если позволят, то и кровь отдаст; чего человеку еще нужно — при крови-то и живой надежде?!

Но в тот давний уже день Дора накинулась на Степана: «Про деревню заладил — работник! Еще отпустят ли тебя на вольные хлеба? Видишь, как фабрикой раскидался, размахался инструментом». — «Я с фабрики ушел, — ответил Степан. — Расчет. Подчистую».

Обиженная на брата-майора, Елизавета ударилась в начальственные двери, яростно, как кресало о кремень, — только звон да искры. Приступила к директору, хотела Дору перевести то ли в подсобное хозяйство, то ли в дом отдыха, откуда она и пришла на фабрику, положить конец аморальному поведению. «Дору Власьевну трогать нельзя, — рассудил директор. — Она вдова солдата, двух детей на ноги поставила, не хуже меня знаешь. Я переговорю с твоим отцом». — «Ну-ну! Переговори! — зло отрезала Лиза. — Как бы еще он тебя не переговорил! Он вовсе голову потерял…» — «Новую ему подберем», — пошутил директор, но шутку его съела хлопнувшая дверь.

Со Степаном у директора разговора не вышло. Степан постучался в кабинет, уже все обдумав, с заявлением в кармане. Директор заикнулся было, что его, Степана, положение на фабрике особое, родная дочь в фабкоме, ей об авторитете приходится думать, но Степан прервал его: «Знаю. Трудно ей». Он протянул бумагу. «Вот как! И не жаль?» — строго спросил директор. «Жаль». — «Хорошо ведь работаете!» Директор занес карандаш над заявлением. «Я и в другом месте буду хорошо работать». — «Из общежития тоже ведь придется?..» — «Как людям, так и нам!» — ответил Степан любимой присказкой.

Тогда-то бабка и нашла квартиру подальше; за восемь километров уволоклись они от Доры, чтоб уже наверняка. Бабка радовалась, что загнала мужика и нет ему другого выхода, как смирно сидеть дома. Плохо она знала Степана: смолоду, может, и знала, а не поняла, что, пока человек жив, он и растет и меняется и чего-то хочет. Если прежде Степан мог и пропустить день, — ведь они с Дорой и на фабрике виделись — мог не прийти, то теперь с ним, дальним, такого не бывало: всякий вечер с Дорой, а в выходной и подавно. А оформился на пенсию, стал к ней нарочно пешком ходить, идет и идет окраинами, где позеленее, где сугробы поглуше. Жители его на части рвут: если ему попутно на все работы подряжаться, за год до Доры не дойти, но Степан все с умом делал, — бабке пенсия, и они с Дорой сыты. Им бы жить так долго, сколько можно долго, при деле, но уже не вытягивая жил, жить и молодеть: весь их секрет как раз в том и лежал, что друг с другом они не старились.

И вот — заболел Степан. Ах! Уехали бы они загодя в деревню — и, может, не бывать болезни. Там и воздух другой и земля другая. Степан всегда был здоров, железные руки и весь крепкий, хоть щепу на нем коли, кулаком, шутя, ударишь — костяшки собьешь. Он праздной жизни не видел; работал, воевал, войну прошел, как заговоренный, — может, из-за троих детей его война щадила, может, из-за будущей Доры — ведь не могла война отнять у нее обоих. Детей всех выучил, все удались, заметные в жизни, все стали выше отца. И дети здоровые, и он был здоровый, — значит, болезнь не в нем сидела, а крылась при каком-то своем месте, ждала прохожего, новичка ждала, и кинулась из-за угла. А может, это место и нашла, не ведая беды, бабка, когда съезжали из общежития?

О болезни Дора не скоро догадалась. Годы свое берут, думала она, труднее встать поутру, да и есть старому лучше не помногу и полегче: отсюда до беды еще десять лет ходу, а то и все двадцать. Но горе в том, что беда тоже не стоит на месте, она навстречу летит, ты — шаг, она — тысячу. Ты и при птичьем глазе еще ее не видишь, а она тут как тут, и только промахнись, подставь ей какую прореху!..

«Когда же это с ним случилось?» — думает Дора, стараясь угадать в череде счастливых дней тот меченый, несчастливый, когда Степан занемог. Ведь поначалу он помолодел, завел моду что ни день бриться, хвалился, что скоро и бегом уложит бабкиных восемь километров, мог бы и обратно на рысях, да не к спеху. «Балабол ты, балабол, — ворчала счастливая Дора. — И что за причуда у мужиков дуреть к старости!» — «Это я с тобой дурачком, а с чужими я министр!..» Может, он затревожился в ту пору, когда вдруг принес тяжелую связку чудных фигурных досок и стал прилаживать по всей комнате карниз, сказав, что и панель сделает деревянную до самого пола, и сам отполирует. «В своем ты уме?! — вспыхнула тайной радостью Дора. — Привык начальникам кабинеты столярничать, а мне зачем?» — «Я хорошее дерево достал, сухой бук. Он в комнате век простоит, память обо мне будет…»

Болезнь прибирала его к рукам, а он, наперекор ей, все искал себе работу в доме Доры, спешил, только о том и думал, как бы не опоздать вбить последний гвоздь, перебрать половицы, сменить ступени открытого дождю и снегу крылечка. Последнее дело его рук — дверь. Старую дверь — вон, новую Степан собрал из толстых дубовых досок, так что ему и сил недостало посадить ее в петли, пришлось звать на подмогу Дору. Стоял у двери счастливый, конопатый лоб в поту, поваживал дверью на бесшумных петлях, сам дивился, что осилил такое и дверь входит в свое гнездо, не оставляя сквозному ветру и самой малой щели. А Дора корила его за суету, беззлобно, любя, еще не зная, что впереди больница, — ругала, что крутится в доме, как медведь перед спячкой, все в берлогу тащит, жадный вдруг стал, все ей да ей…

Теперь-то она понимает, что дело шло к болезни… Разве и она, заболевая, не спешила среди ночи, до беспамятства, до дурной слепоты, переделать все дела, чтобы детям поутру можно было и поесть, и одеться в чистое, и как-то прожить до вечера, а то и два-три дня, пока она встанет на ноги?..

И оттого, что сегодня Дора лучше прежнего разобралась в их жизни, осенний день показался ей счастливее вчерашнего. В такой день не умирают, а Степан и подавно; если Степан и не ждет ее сегодня у окна, то с койки видит весь размашистый стеклянный прямоугольник, не в брызгах, не в пятнах солнца, как на нижних, притененных деревьями этажах, а во всей его щедрости, в осенней, недокучливой доброте. Еще он не сто, а тысячи раз отворит дубовую дверь, дивясь ее легкому, неслышному ходу…

В больничном окне Степана не оказалось. Значит, лежит, ждет ее, готовится к негромкому разговору, к ее снисходительной — будто к сыну пришла! — улыбке. Ждет. Сегодня их день, будний, самый разгар фабричной работы, сегодня не черед домашних. Мысли приходят успокоительные, но отчего-то ноги сами собой быстро несут сегодня Дору вдоль ограды, по палому, неподметенному листу, по хрустким стручкам, под багряными опахалами кленов и лысоватыми уже ветвями тополей.

В справочном бюро — незнакомая женщина. Она переспросила фамилию, номер палаты, сверяясь со списками, сказала — нет, такого в палате нет.

— Есть! — громко выдохнула Дора. — Есть! Куда же ему деваться?! — Она подняла к окошку клеенчатую сумку, чтобы и сомнений не было. — Я ему принесла, я третий месяц ношу.

— Ах, вот как!.. — проговорила женщина, допытливее порывшись в бумажках. — Он в изоляторе, у него посетители. Подождите: уйдут, я пущу вас.

От страха, что Степана нет в больнице, — где же ему тогда быть? не к ней же он пошел: уж они не разминулись бы, сердце почуяло бы! — от внезапной жалостливой ласковости женщины Дору проняло так, что подламывались ноги. Она оглянулась, где бы присесть, но сесть не привелось: по лестнице спускалась Елизавета и старая женщина, утиравшая ладонью желтые, плоские щеки. Дора прянула под укрытие каменной колонны и раскидистого фикуса. Только миг она видела старуху с живыми, суетными, в меру заплаканными глазами, ее быстрый легкий шаг, ее воробьиный скок по лестнице, рядом с медлительной Лизой, только миг, а уже знала, что — это бабка, она, она, родившая Степану троих детей.

Женщины приблизились, они стояли за толщей колонны, одевались у скамьи, позвякивали посудой, но не порожней: это Дора узнала на слух. «Вот ведь и у них не взяли…» — подумала она с тревожным удивлением и услышала голоса: густой голос Лизы и певучий, высокий — бабки.

— Ах ты, беда какая! — жаловался этот голос. — Паспорт, паспорт-то зачем ему, Лиза?

— Дался вам этот паспорт! Только о нем и говорите.

— Сколько лежал — без паспорта… А теперь паспорт подай. Лучше бы не приносили: он и не в памяти уже, доченька.

— Почему не в памяти? Он в своей памяти.

— Паспорт-то зачем? Ты бы спросила у врачей, может, чего удумал… Как бы он завещание не сделал…

— Чего он завещает? — рассердилась Лиза. — Портки? Фуганок? Бритву?

— Стыд, Лизанька… Стыд. Ничего не жалко… хоть бы и деньги, так и их не жалко, — самозабвенно обманывалась бабка. — А стыд? Стыда не хочу…

— Все вы пустяки говорите, мама, — совсем огорчилась Лиза, но сделалась вдруг мягче, нежнее.

— Жалко его, уж как жалко — в чем только душа держится… Чем же он провинился, чтобы такую муку принять?! Господи!

— Ему делают уколы, чтобы не так больно.

— Махонький какой стал! — трезво причитала бабка. — Знаю, что он, Степа, а не верю… глаза не верят… От болезни это или от уколов?

Лиза молчала.

— Ему и гроб-то людской не впору будет, Лиза… Ты хоть видела ли? Видела, какой он? Пригляделась ты? Или все мимо, все о своем, о других людях?..

Стеклянная, незрячая от масляной краски дверь хлопнула за ними. Дора ртом набрала полную грудь воздуха. Устрашилась, но все еще не верила, не верила чужим глазам: не было на свете человека, кто знал бы лучше ее живую силу Степана — его преданность жизни и способность жить. Впервые поднялась в ней злость на бабку, что предала Степана, живого уступила смерти и гробу.

Изолятор напугал было ее сумеречностью, строгой одинокостью после большой палаты, незнакомым инструментом на столе, какими-то трубочками, свисавшими от стеклянных сосудов по стене. Но она быстро освоилась, смекнула, что трубочки не подсоединены к Степану — может, остались от кого-то прежнего, — что он лежит сам по себе, кажется, на той же койке, что и в палате, худой, плоский, площе, чем его сплющенный плотницкий карандаш, которому когда-то подивилась Дора. И не так он бледен, как был в палате, пожалуй, потемнел лицом, и говорить здесь хорошо, свободно, дверь в коридор приоткрыта, но это не помеха не кричать же им.

Дора придвинула стул к койке, взяла его руку. Подумала, что бабка, та сидела далеко, на отлете, и нее смогла как следует разглядеть Степана. Кисть его там и не убывала: все подсыхало в нем, худело, облегчелось, а руке нельзя было, слишком она была тверда, плотно сбита работой, нечему было из нее выйти. И для нового, больничного Степана эти руки были огромны, их и поднять-то было ему нелегко. Дора гладила шершавые узлы руки, ощущая малое, схоронившееся где-то глубоко тепло, довольная, что и сейчас, в болезни, в муке, рука Степана не потная.

Она рассказывала ему, как шла сегодня, какое солнце стоит над городом, передавала приветы от всех, кого встретила и кого могла повстречать по пути.

— А Лизу встретила? — спросил он тихо.

— Не видела, — солгала Дора, и он устало опустил веки со светлыми ресницами. — Приходила, что ли?

— И бабка была…

— Вот у тебя день какой удачный! — сказала она с легким сердцем, зная, что он весь ее и ни с кем его делить не надо. — И бабка и дочка, и Дора — может, еще кто набежит.

— Сбрось платок… — шепнул Степан.

Хорошо в отдельной палате: ничего так не любил Степан, как в молчании побродить посеченными пальцами по ее затылку, у корней волос, на висках и за маленькими твердыми ушами. Дора смахнула платок, будто боялась опоздать, низко пригнула голову, чтобы не утруждаться его руке; пальцы Степана немощно торкнулись ее, скользнули по волосам, тронули ухо. В руке оставалось совсем мало силы, а только нежность, любовь, привычка и странное, будто сослепу движение.

— Сережки надень… Придешь другой раз — надень сережки…

— Какие? У меня их двое.

Он помолчал, силясь вспомнить, но не вспомнил.

— Сережки надень…

Он долго молчал, разговор взял много сил. Дора хлопотала над ним, укрыла одеялом высунувшуюся восковую ногу, сжала ступню, согревая ее, пальцами чувствуя нехороший ее холод, гладила руки, губами тронула лоб, как маленькому, когда проверяют, здоров ли? В какой-то миг прояснилось ей, почему Степан муж ей, и в то же время будто бы и сын: особенно теперь, в немощи, в страшном убывании. Бабка родила ему двух дочерей и сына, он для нее только муж, только кормилец, жестоко обидевший ее делатель всей ее жизни, а с Дорой у них детей нет, сами они друг другу — дети. Степан сын ее, одна кровь и одна жизнь. Среди этих ее горько-счастливых мыслей снова послышался хрипловатый, уходящий вовнутрь голос Степана:

— Кто тебя Дорой назвал?

— Мой, — сказала Дора. — Николай. В деревне Дарья была, а махнули в город, он сказал: будешь и для людей Дора. Для него я с первого дня Дора.

— Хорошо назвал: и я бы лучше не придумал.

Дора обеспокоилась, не задела ли она Степана воспоминаниями.

— Он-то при чем? — сказала она легко. — До него люди додумались: Дарья — Дора. Это как Сашку с Шуркой лицуют — справа налево и обратно.

— Все же выбрал… Любил тебя.

— Любил… Ему жизнь малый срок дала; уже и я забывать стала. — Она сказала стыдливо и страстно: — Я тебя помню, Степа… одного тебя.

— Я что?.. — шепнул он растерянно. — Я весь тут… Половинка, а при тебе.

— Ты весь, весь… ты мужик, Степан, — увлекала она его в жизнь от смерти. — Ты руку свою посмотри: вот какая! И весь ты такой будешь, весь… Мне тебя на долгий век хватит!..

Степан верил, больные глаза смотрели лучше, настойчивее, щедрые слова Доры оказались хорошим лекарством.

— Выпишут тебя, в деревню уедем. Мне бы давно тебя послушать, и жили бы там; в деревне и я не стала бы седая… Там вода хорошая, люди поздно седеют.

И этому он поверил: что однажды выйдет из больницы, простится с бабкой, с Елизаветой, и те скажут наконец: поезжай, Степан, поезжай, батя, видно, нет на тебя управы, если родился беспутным. Уезжай ты со своей Дорой…

— Меня выписать хотели, — признался он. — А я сказал: не пойду, нет. Прежде вылечите…

— Может, дома лучше?

— К бабке не пойду… и тебя мучить не стану. А что, как я работать не смогу? — затревожился он вдруг. — Бездельных гостей деревня не держит.

— Ты свое отработал, — успокаивала его Дора. — И не вспомнишь, сколько дерева на доски распилил, сколько резал, тесал, чуть не пальцами обихаживал. Одного жилья сколько ты поставил!

— В войну мосты ладили… — приплюсовал он чуть слышно.

— Вот, и мосты еще! Есть же конец трудам человеческим! — Дора видела, что на самом донышке ослабевшего сердца Степана сидит обида на будущую свою бездельную жизнь, и она снова пришла к нему на помощь: — Трудной работы не осилишь, а наличники резать будешь. Наличники. Карнизы. Петушков… руки у тебя золотые.

— Как дверь? — вспомнил он, успокоенный.

— Как перышко в руках.

— Смазывай петли… Сядет, с ней не управишься… Она тяжелая.

— Вдвоем-то мы со всем управимся, Степа! Избу перенести надо будет — перевяжем бечевкой, в охапку — и перенесем!.. — смеялась она.

Дора была с ним как никогда долго, — пока не пришел черед врачам и ее прогнали. Понимала, что ему радостно слышать ее, но видела и другое, как он вдруг перестает слышать и глаза его оказываются не с ней, не с бабкой, не с детьми или другими людьми, а вроде бы нигде: как будто его совсем распластала, придавила к койке страшная, толкающая вглубь сила; плоское, как плаха, тело тонет в глубине койки, и в глубь этой плахи уходит и взгляд, и голос, и Степаново дыхание, вместе с крохами тепла. Но он жив, жив будет и завтра, и послезавтра, и всякий другой день, когда она придет к нему: а разве само существование не складывается из таких вот дней, когда жизнь не отпускает человека, держится за него, назло болезни, и тоже ищет слабину, ищет прорехи в болезни, в ее страшном, проклятом панцире…

Домой Дора пришла поздно. Дверь легко послушалась ее руки, только нижняя петля впервые подала голос. Напуганная таким совпадением, Дора взяла маленькую прозрачную масленку от швейной машины и напоила обе петли. Повела дверью: тишина. Завтра она Степану расскажет.

К ночи разобрала сумку с принесенной посудой и увидела в чистой банке бумажный пакетик. Вспомнила, что ее догнала с этой банкой няня, уже на лестнице. Дора стала разворачивать пакетик, он сложен вчетверо, плоский, ну просто никакой, одна бумажка; кто-то не думая, без цели складывал. Уже хотела скомкать, бросить на железный лист у печки, но пальцы зацепились за твердое. Оказалась маленькая фотография Степана; по груди и по плечу глубоко оттиснулись буквы милицейского штампа, на изнанке пятнисто лежал затвердевший клей.

Первая мысль — вместе с радостью! — была: надо же, паспорт испортил! Нам в деревню, а он — оборвал. Потом вспомнила бабку за колонной, ее причитания о паспорте, вспомнила давний разговор со Степаном, что надо бы сняться на карточку, четыре раз за жизнь он снимался, да все для документов. Степана на койке вспомнила, как он радовался ей в отдельной палате, как хотел говорить, но сил недоставало. Умница, родимый мой: с няней карточку прислал — вот оно какое, твое живое, не мертвое завещание.

Долгая ночь октября не нужна была Доре. Эта ночь, с поднявшимся вдруг сухим и яростным ветром, с шумом деревьев за окном, с шорохом гонимой по асфальту листвы, переменчивая ночь с луной и в глухой темени, со звездами и без звезд, ненастная, но без дождя ночь, была для Доры досадной помехой.

Она лежала в платье на неразобранной кровати.

В ушах голубели стекляшки под бирюзу. Она решила надеть их, а не красненькие, прозрачные, надеть с вечера, чтобы не забыть о серьгах среди утренних сборов. В размышлениях о завтрашней встрече она и уснула.

Вскочила с постели затемно, с колотящимся сердцем, разбуженная машинным скрежетом, хлопнувшей дверцей, а более всего сильным, надолго ударившим в окно светом.

В дверь стучали.

Дора бросилась к двери в чулках, не зная, что и думать, не ожидая добра, а только беды, но не со Степаном, а какой-то другой беды: мало ли ее на свете! Степан в больнице, он слишком слаб, не его это свет и не его ночной грохот.

На крыльце сгорбилась Елизавета — в плаще с первыми каплями дождя, простоволосая, серая какая-то и печальная.

— Умер… Умер он, тетя Дора, — сказала Лиза горестно и по-родственному просто, и они обнялись. — Просил меня — сразу к вам. Он на моих руках умер…

Дора оцепенела: как же это — без нее? Почему не позвал? Ведь дочь позвал…

— Он вас жалел, — шепнула Лиза, поняв ее горе. — Мне врач позвонил… вызвал меня. А вас отец жалел.

На кладбище с ней был Михаил. Поддерживал Дору под руку, словно боялся, что она вдруг ослепнет, оступится на чужие могилы, сделает что-нибудь не так, нанесет урон памяти отца или их семейной чести. Он поражался, как заботлива и хороша с его матерью Елизавета, известная крутостью характера, как спокойно-равнодушна к Доре вся родня Севостьянова, не исключая и бесслезной вдовы. Но еще больше поражался он всем своим нетерпеливым умом и молодым, несправедливым к матери сердцем тому опустошению, которое принесла ей смерть Степана.

— Хорошо он тебе дверь сделал, — сказал примирительно Михаил, уже приведя мать домой: теперь всякий, не ошибясь, назвал бы ее старухой.

Дора молчала. Она плакала, не чувствуя слез, не кривя лица, — тихо исходила слезами.

— Мама! — сказал Михаил с болью. — Ведь ты по отцу так не убивалась!

— Он молоденький умер… — Странно, отчего он этого не понимает?

— Это хуже: он и не пожил!

— Он веселый умер, Мишенька!

— Что ты говоришь! На войне — веселый? Откуда тебе знать?!

— Веселый… — упорствовала Дора. — Он всегда веселый был. А Степан Петрович сколько мук принял! Как же мне его не помнить? Позволь мне помнить, Мишенька!..

ГДЕ-ТО Я ТЕБЯ, ПАРЕНЬ, ВИДЕЛ

1

Шестой день Лутиков просыпается не от багряной с синью зари, — его будит нахальный стук ботинок по больничному паркету. Это вышагивает Алексей Шилов, опустив кулаки в карманы пижамы, надвинув на брови летнюю, под соломку, шляпу с захватанными полями.

Ботинки Шилов надевал не сразу: пока небо за парком темно и серо, он неслышно бродил по палате в носках, но как только первые грузовики пройдут по шоссе, Алексей принимался шнуровать солдатские неизносимые ботинки и брал из тумбочки сигареты.

Было в молчаливости Шилова, в наклоненной вперед фигуре, в надвинутой, как на ветру, шляпе что-то тревожное и непредвиденное. И еще одним выделялся Шилов в палате: он был голоден. Голоден в обед и после обеда, голоден в ужин и среди ночи, во сне, а более всего — в томительные утренние часы, от рассвета до девятого часа, когда приходила няня с расплесканной по тарелке пшенной или овсяной кашей, с хлебом и чаем.

Пенсионер Лутиков тоже просыпался чуть свет и, пока в палату не поместили Шилова, садился в кровати, поднимал подушку так, чтобы удобнее опереться спине, надевал очки и смотрел на городок, где все ему было с детства знакомо. Из этого широкого, некогда барского окна он смотрел на мир долгие годы, еще тогда, когда был молод и здоров, когда сразу за парком начиналась серая деревенская околица, и не было железной дороги, складов, кирпичного завода, рифленой крыши хлебоприемного пункта. В этом здании помещался райисполком; светлая, с лепным потолком помещичья зала была разгорожена на комнаты, и в самой малой из них, у этого именно окна, стоял стол инструктора Лутикова. В шестидесятом Лутикову стукнуло ровно шестьдесят, но он не ушел бы на пенсию, если бы не реорганизация: городок лишили значения районного центра, а район учредили зачем-то в степной, неудобной деревне, без железной дороги и без хороших дорог вообще. Года через два одумались, вернули район на прежнее место, но каменный дом был занят больницей и отчасти перестроен, а Лутиков стал пенсионером, с жестокой гипертонией, с тоской и обидой в блекнущих, но все еще редчайшей синевы, больших, близоруких глазах.

Если встать у кровати Якова Царева и прижаться лицом к окну, можно увидеть строящееся новое здание райкома и райисполкома, но Лутиков редко посматривал в ту сторону. В первый свой больничный срок он испытывал острую потребность развернуть кровать, поставить ее, как прежде стоял его рабочий стол, но этого нельзя было сделать, пришлось бы вынести одну из четырех кроватей. И, лежа с закрытыми глазами, Лутиков видел все — дом за домом, тесовые и черепичные крыши, крашеные железные кровли — и мог назвать владельцев этих крыш и перечесть, в какую из усадеб пришли мужики с войны, а какие дворы осиротели.

Он долго боролся с желанием подать голос, посоветовать Шилову не шебуршить, не курить спозаранку, и только когда Леша подошел к окну, близко к Лутикову, и в нос ударил табачный дым, Лутиков раздраженно открыл глаза.

— Не смолил бы ты на тощий желудок!

Леша не отозвался, стоял упершись плоским животом в подоконник.

— Давно ходишь? — спросил Лутиков. — С рассвета? Ты б не ложился после обеда, что ли.

— Один хрен.

— Где-то я тебя, парень, видел? — застенчиво сказал Лутиков.

Он чуть не каждый день заговаривал об этом, а Шилов молчал, смотрел небрежно, сквозь него, будто недоумевал, зачем старик вяжется с чепухой? Лутикова донимало ощущение давнего и словно бы безрадостного знакомства, но, с другой стороны, он опасался — не склероз ли это? Ему случается теперь забывать имена умерших уже тещи и тестя, райисполкомовские телефоны и даже название улицы, на которой он прожил жизнь.

— Где-то я тебя, ей-богу, видел. Ты на войне был?

— Зацепил маленько…

— С сорок первого?

— С сорок четвертого, с ноября.

— Не там, не там: я тогда в госпитале маялся.

— Лю-юбишь лечиться! — сказал Шилов громко, не в пример Лутикову, который старался не разбудить парней.

— Поживи с мое, полюбишь.

— Всем долго жить — хлеба не хватит! — Грохоча ботинками, он отошел от окна, не желая слышать резонов Лутикова. — Скоро трава в Воже ляжет… — Алеша закурил новую сигарету. — Самая пора щуку бить. К холодам она крупная идет, иной раз и вынести из воды не просто.

— А чего с такой делать? Невкусная она, говорят.

— Дураки говорят. Щуку солить надо, соленая, она любая вкусная.

— Да-а, — неуверенно протянул Лутиков. С Лешей он терялся, не мог приноровиться к его вескому тону, а в этот час, без очков, плохо различая палату, он и вовсе не находил себя. — Век живи, век учись… У меня тут в тумбочке хлеб и ветчины немного, подзаправься, а?

— Кашу принесут — возьму. — Шилов потер руку об руку и заходил быстрее; гнал себя от тумбочки Лутикова, гнал и возвращался, жалея, что сразу не взял гостинца.

Передачи Лутикову от жены были скудные, а Лутиков делился; и бывало обидно, что этого не ценили, не понимали всей его честной, строгой, отданной людям жизни!

— Ты, Леша, бобыль или живешь не близко?

Солнце быстро желтело, ожесточалось, проливало на стены уже не скрытый, нежный свет, а обнажающий и неуютный. Шилов ответил не сразу, когда Лутиков и ждать перестал:

— Водится и за мной грех. Далёко.

Сказал невзначай, наводя Лутикова на подозренье, что Шилов из тех беглых кормильцев, от которых семьям один урон и ночные слезы.

— Жить надо путем, — скорбно сказал Лутиков, — в открытую, конкретно, а мы еще мелко плаваем.

— Куда там плаваем: на сухом тонем.

Затих Царев, исправно храпевший всю ночь: лежал лицом к стене и, может, уже не спал, слушал их.

— Я, Леша, привык к этой комнате, — начал старик тихо и доверительно. — Тут прежде двое столов стояло, за вторым сколько же людей сменилось — карусель! Всех и не упомню, — один я не менялся, все тут и тут. Что ни день — сосед в разгоне, в деревнях, вот и сидишь в четырех стенах один: кабинет получается…

— Слыхал.

— От меня, что ли? — смутился Лутиков.

— Конюх говорил.

— A-а! Он порасскажет! — Конюх, Петр Михайлович, лежавший в хирургии, знал в районе всех. — С глазу на глаз лучше разговаривать; если с кого стружку снимаешь, ему с глазу на глаз не так обидно.

— В кабинете и взятку загрести ловчее!

Лутиков гневливо засопел, полез под подушку за очками, но не успел дать отпор Шилову, — родниковый, ангельский голос дикторши обратился к ним из подвешенного над кроватью Царева динамика:

— С добрым утром, товарищи!

— Хватилась, зараза, — обиженно сказал Алексей и вышел из палаты.

Добрея к самому себе, Лутиков думал о том, что хоть, он с болезнью стал раздражителен и даже супруги не щадит, а на Лешу у него нет злобы: с первого знакомства он с ним мягок и сговорчив. В палату Шилова принесли, и не нянечки, а Плюхин с Царевым, внесли чуть живого, с подозрением на инфаркт, сестра сунула под кровать уточку и судно, а шлепанцев не дала, чтобы он и не подумал вставать даже и по нужде. Он лежал неподвижно, незряче, восковые веки мертво облепляли глаза, щеки запали, только кадык перекатывался на худой шее, доказывая, что он жив и не спит, а трое палатных старожилов досадовали, что теперь и в их светлой, чистой палате засмердит, как и в других. Но Шилов поскучал с часок, потом осторожно поднялся, сунул ноги в слоновые шлепанцы Вити Плюхина, вышел в сортир и вернулся с дымящейся сигаретой, которую стрельнул в коридоре. Странно пошел на Лутикова, плохо различая его у горящего солнцем окна, приблизился и спросил: «А ты кто?» — «Гипертоник…» — сказал Лутиков. «Не русский, что ли?» — «Почему? Русский», — обиделся Лутиков. «Фамилия чудная, не слыхал я такой!» — «Фамилия мне — Лутиков». — «А! — коротко сказал Леша и повернул от окна, будто у него только и было заботы что узнать фамилию Лутикова. — Я с них ботинки стребую… Чего придумали!» И стребовал: даже из коридора доносился в палату стук его грубых башмаков.

— Падло! — сказал вдруг Царев не утренним, благостным, а деловым и трезвым голосом. Он вынес руку из-под одеяла и смотрел на крупные, во всю кость, часы. — По его выходит, кто до кабинета дослужился, тот и взяточник.

— Тебе со сна послышалось, — сказал Лутиков. — Он не в том смысле.

— В каком же еще смысле?

— Просто так: что с глазу на глаз удобнее…

— Ты, что ли, брал?!

— Мне и совать-то не смели — меня народ знает.

— И я не беру: и без того жить можно.

— Больной он, Яша. Я его карту видел: он и сам не знает, какой он больной. Сердце плохое, а печень и вовсе в распаде.

— Ты попробуй налей ему баночку — опрокинет. Сожрет! Не распадется.

— Что ты: умрет он! И не думай подносить.

— Я, что ли, пью?

— Будет пустяки говорить! — с неудовольствием сказал Лутиков.

— Он по маленькой, батя, — послышался голос Плюхина. — Ему с железной дороги проценты за хлебные перевозки положены, вот кассирша и носит. Верно, Яков?

Молодые рассмеялись: Царев добродушно, самодовольно, а Плюхин весело, будто он и впрямь сказал смешное.

Дверь в палату открылась, заглянул конюх из хирургии.

— Чегой-то у вас ноне весело, стоналки? — спросил он, входя. — На выписку дело пошло?

— Рано, Петр Михайлович. — Лутиков старался, сколько возможно, держаться с конюхом дружески. — Нам еще ремонт положен.

— Вам лежать можно, — согласился Петр Михайлович. — Дом близко, харч свой.

— Не в том счастье, — сказал Лутиков.

— А в чем еще?! — удивился конюх. — Прищемило бы тебе, Лутиков, грыжу, ты бы не то запел. А то ходишь с пиявками, красуешься; я всякий раз, как С бреднем в озеро лазил, по самый пуп в пиявках. Я это и за болезнь не считаю…

— Гипертония у меня. Понял?

— Как ни крути, все не грыжа!

— А чем тебе ее, Петр Михайлович, прищемило? — спросил Витя. — В двери, что ли?

— Этого, парень, не расскажешь, — тоскливо сказал конюх. — Это самому дожить надо.

— У всех она, что ли?

— Она к работе в придачу: кто через силу робит… Я ее, Витя, прежде не понимал, считал — есть она, ну и есть, в ней и весу лишнего-то немного. А как прищемилась — все, конец пришел, старуха соборовать меня стала. Меня самолетом брали, посадили его промеж березок и от них же и вознеслись, без раската. Специальный самолет. Затраты на меня большие, мне бы двойное питание в самый раз полагалось.

— Вертолетом, вертолетом, Петр Михайлович, — великодушно поправил Лутиков.

— Все-то ты знаешь, Гермоген Александрович. — Конюх ладонью потер небритое лицо, от подбородка к щеке. Хотя Лутикова в районе все звали Германом Александровичем, конюх помнил и его настоящее имя, Гермоген. — Ты церковных кровей человек.

— Врешь!

— Мне врать нельзя, я еще от смерти не ушел, она еще следом ходит, дышит, волоса мне на загривке шевелит. Ты вот послухай, — дяденька мой, отцов брат, Данила, пьянь и на руку был не чист, а с Ильей-пророком в подкидного дурака играл…

— Это кто тебе набрехал?

— Он мне сам и признался.

— Мошенник он!

— Как же, станет Илья-пророк с мошенником в карты играть.

И палата снова громыхнула смехом: даже и Лутиков постанывал, хватался за затылок, и затылок словно бы отяжелел, налился кровью.

2

История Вити Плюхина совсем запутанная, даже романтическая; она обескураживала и старомодного Лутикова, и самого Якова Царева, для которого чужие дела все были как дважды два четыре.

Перед весной Плюхин женился, стал семейным, только вроде бы наполовину: биологичка Клава из деревенской восьмилетки, его жена перед богом и людьми, не расписывалась с Витей, пока он не бросит пить. И было это так необычно для деревенского мира, что не парень, недавний моряк, отслуживший срок на Тихом океане, а именно она, жена, медлит с оформлением брака, что на Клаву стала давить и школьная общественность, и ее проживавшая в соседней деревне семья, и даже председатель сельского Совета. Все жалели Витю, и с этой общей жалости парень запил круто.

Весной Клава учудила нечто и вовсе несообразное: до срока кончила школьные дела и нанялась вместе с Витей пасти стадо колхозных телят и бычков на отгоне, далеко от деревни, в глубине мещерских лесов. Люди заключили, что Клава погналась за деньгами; стадо было в 220 голов, и при месячной плате в два рубля за голову это выходили немалые деньги, но и трудные, кровавые. Поначалу к ним в лес наведывались правленцы: опасались потерь, — этим летом стороной, по краю мещерских лесов, лютовал ящур. Потом стали меньше ездить. Клава с Витей хорошо смотрели стадо, от лесных деревень держались в стороне, холили пятнистых дурочек и бычков, на себе вытаскивали из болот и лесных ямин, промывали глаза, чуть только приметят, что слепень отложил яйца, чистили копытные щели и сводили болячки. Витя не пил: слово дал не брать в рот во все долгое лето, а уж потом, с сентября, ввести потребление в культурную норму. Оба непрактичные, они все же подсчитывали сезонный доход — получалось много: впереди, после налогов, маячили тысячи две рублей, и они тут же, на кордонах, присматривали лес на избу. Раз в неделю Клава уходила за продуктами — в лесничество, в военный лагерь — и приносила Вите четвертинку, чтобы и он не терял своего мужского достоинства и не думал, что она хочет забрать над ним власть. Напротив — в лесу, при стаде, Клава во всем, в любом деле, будто нарочно слушалась Вити и любила его преданно, но нежадно; как может любить не случайная баба, а жена на долгие, до самой старости, годы.

Август уходил последними теплыми днями в желтизну, в ранний сухой листопад, они уже подгоняли телок ближе к Оке. Оставалось три дня трезвому Витиному обету, и тут-то он сорвался. Набрели как-то на их костер добытчики — при двух машинах, и при сетях, бреднях и охотничьих ружьишках — и в благодарность, что пастух показал им богатое черным окунем лесное озерцо, накачали его вином до последнего предела. Расхрабрившись, он посадил Клаве синяк под глаз, а сам угодил на больничную койку.

Он ждал, что Клава появится: простит и придет. Оставит при стаде кого-нибудь из родни и примчится — злая на него, а все же придет, сядет на краешек кровати, как садится Маруся Царева или старуха, жена Лутикова. Витя плохо помнил, как он обошелся с Клавой, чего делал после того, как опрокинул напоследок граненый стакан дарового коньяка, и от этой сутеми, от помраченной памяти на сердце было особенно пакостно, так, что и на исходе второй недели его тоска нисколько не ослабевала. Он то слонялся в больничном парке, то лежал, тяжело вдавившись смуглым одутловатым телом в тюфяк, и, почти не зацепляясь за подробности, читал одну и ту же, неудобную руке, пухлую историческую книгу.

— Без толку ты читаешь, Витя, — заметил как-то Лутиков.

— А как еще — с толком? — Он положил книгу на грудь.

— Ты конспектируй. Выписки делай, что тебе интересно.

— Ты что?! — поразился Витя. — Этак и с катушек недолго.

Он ждал Клаву, что ни день, то напряженнее прислушивался к голосам в коридоре, к стуку женских каблуков и легкому шагу сестер.

Только на пятый день к нему пришли: но не Клава, а ее бабка. Она оделась по-галочьи, как в церковь, и передачу сложила не в узелок, а в Клавин школьный чемоданчик. Бабка более других в семье напоминала Клаву: маленьким носом, губастым сильным ртом и водянистой, какой-то напряженной прозрачностью незастенчивых глаз. Только речью, певучей и льстивой, она была совсем не в Клаву.

Она мелким шагом вбежала в палату, миновав Витю, и уставилась на Лутикова, потом на пустые побеленные углы и стены.

— Ты чего? — спросил Лутиков. — Тут образов нет: адресом ошиблась.

Она быстро обернулась, узнала зятя и встала против него.

— Садись. — Витя подвинулся. — Или вон стул возьми.

Бабка присела на стул, любовно оглядела Витю, перевела взгляд на Шилова, который, скрестив на груди руки, с шляпой на лбу, смотрел в окно, оглянулась еще и на Лутикова, будто всех звала поглядеть на зятя, какой он красивый и видный. Выложила на одеяло крутые яйца, пирог с капустой, домашнюю ветчину, слипшиеся в бумаге карамели. Витя смотрел поверх подношений и суетных веснушчатых рук старушки, в ее скуластенькое лицо.

— Проучи ты ее, Витя, — начала она самоотречение. — Ты мучаешься, а она гордость свою показывает. Стыд забыла.

— Она прислала или мать? — мрачно спросил Витя.

— И не думай! — всполошилась бабка. — Дикие они обое: я потай ушла, сказала, в церкву, сумку в повети сховала. — Она гордилась своим поступком, серьезной болезнью зятя и тем, что сидит в больничной палате, рядом с Лутиковым, которого смутно помнила в начальстве.

— В лесу она? — тихо спросил Витя.

— Там, там; и Галя с Манькей там! Одной не управиться. Здоровущие телки стали, не телки — коровы. Хорошо ты их глядел: люди и то признают. Жалеют тебя люди.

Витя длинно фыркнул, так что мясистые губы задрожали.

— Чего меня жалеть? Я в порядке.

— Ты видный из себя, ты мужик, — певуче сказала бабка. — Ты всегда в силе будешь, а она баба: мало ли таких.

Витя помалкивал.

— Продешевит она жизнь, Витя, — затосковала бабка, поняв молчание зятя в самом худшем смысле. — Ей, видишь, книги умишко забили, она по книжкам жить хочет. — Она заметила толстую книгу на одеяле и малодушно сказала: — Ты вот знаешь, какую читать, тебя командиры в армии обучили, а у нее какие книги? Против бога, тощие, а картинки — срам. Жестокая она, ты ее проучи, — униженно клянчила бабка.

— Не слажу я с ней, — признался Витя.

— Обратаешь! — пообещала бабка. — Она, пожалуй, понесла от тебя, а? Ты как думаешь, Витя?

— У нее спросите!

— Цельное лето в лесу и в лесу: это и нетеля в тяжесть войдет.

Витя покраснел, скользнул взглядом по неподвижному профилю Шилова и ничего не ответил.

— Она не скажет, — тосковала бабка. — Не то что мне, матери не скажет: она и с любовью крылась, явилась в одночасье — за Витю, говорит, иду — и все. У нас и старшая, Авдотья, тоже с яблуками на пароходе поехала в Москву, что думаешь? — не доехала, на воде замуж пошла, а яблуки за полцены — в Коломне. Вот ведь беда.

— Может, и не было у нас любви, — сказал Витя с драматической, обвинительной нотой.

— Была, была, как же! — всполошилась бабка. — Клавка, не любя, в жены не пойдет, хоть убей. Любит она, Витя, только жестокости в ней много и книгами зачиталась.

Витя недовольно ворочался на кровати.

— Худо тебе, верно? Сама вижу, худо. Ты и помереть мог, а ей на своем стоять любо.

— Кровь ваша такая, вредная, — сказал Витя.

— Верно, верно! — обрадовалась бабка, что он заговорил. — Не мирные наши бабы; я и с дочкой сладить не могла, а внучки и вовсе не слухают. Одни бабы у нас, скоро кончится наш род, и то людям легче будет.

— Еще и Манька с Галей свое покажут!

— Поиздеваются оне над мужиком, обое поиздеваются! — Она вздохнула. — Домой придешь, ты ей науку преподай, ты, Витя, лучше ее ученый, тебя командиры учили, а ее кто?

Так и ушла она, подавленная значительностью палаты, обидой любимого зятя, чувством и родовой, и личной вины.

Шли дни, теплые, жаркие к середине, в праздничном, слепящем солнце, а Витя отгораживался от солнца опостылевшей книгой, ленивыми, толстоватыми веками. За опущенными веками он видел не раскаленный квадрат больничного окна, а июльский лес, сухой и томящий, видел зеленый шатер и босоногую, неутомимую Клаву, слышал ее шепот в шалаше, зеленые, крутые стены которого только сутки хранили живые соки, а на вторые начинали шелестеть, вызванивать каждым обреченным листочком, отвечать их шепоту и любви. Он ждал Клаву, сердце не раз замирало среди дня и ожесточалось к сумеркам. Прежде он уверял себя, что она не может прийти, стадо на ней, нельзя при самом конце рушить дело — пусти телок без присмотра, они, пожалуй, не только что в Оке, но и в старице на омутах перетонут. Но теперь он знал, что в лесу с Клавой сестры-двойняшки: теперь и отлучиться можно, по такой погоде на попутных она обернулась бы в сутки. Витя таился со своей тоской, но по слабости его характера вышло так, что семейные их дела день ото дня все громче обсуждались в палате.

— Хоть красивая она у тебя? — допытывался Царев.

— Кто ее знает…

— Разумеется, красивая, — сказал Лутиков. — Я их семью знаю.

— Ты, Герман Александрович, по анкетам людей знал, ты в бумагах силен, — уязвил его Царев, — а я бабой интересуюсь, какая она на ходу. Этого, папаша, в анкете не оформишь. — Он почти не помнил того времени, когда Лутиков ходил в начальстве, но твердо знал, что с этим покончено и больному старику уже не быть над людьми. — Карточка у тебя есть?

— Нету, — сказал Витя.

— Значит — мымра. Ко мне Маша два раза на дню бегает, а карточка — вот она, есть. — Он полез было в тумбочку за фотографией, но показывать не стал, Марусю и без того все знали. — И она, и сын.

Было это перед ужином, Шилова томил голод, и хотя он старался не задевать Царева — тот обещал устроить его на машину, когда Леша выкарабкается из больницы, — пришлось и ему вступить в разговор.

— За тобой, Царев, жена приглядывает: не доверяет тебе. А Плюхин и год выдержит, не замарается. Верно, Витя?

— Кто его знает…

— Чего там! — ободрился Царев. — Жене изменять можно, только чтоб она понимала, что ты ей преданный. Тебе, что ли, не приходилось? — примирительно сказал он.

— Я с малолетства холощеный! — отрезал Алексей.

Долго молчали, потом Витя засмеялся, запоздало и глупо, а Шилов, чтобы к этому разговору не возвращаться, сказал:

— Слышь, Лутиков, ты жену не бил?

— Не приходилось.

— И за волоса не потаскивал?

— Дикость это!

— Не врешь, — сказал Шилов. — Ты не врешь. И долго ты с ней хороводишься?

— Всю жизнь, — гордо сказал Лутиков.

— С самого начала — с ней?

— С юношества…

Лутиков едва удерживал плаксивую дрожь в голосе: его теперь тянуло на умильные слезы, и он не замечал грубого тона Алексея. Нравилось ему, как он жизнь прожил, и как рассказывал о ней, и даже то начинало ему нравиться, как обидели его, как оттерли от службы, — все это была как-никак история.

— Да-а… — протянул Шилов. — Трудная у нее жизнь, не позавидуешь. Не любил ты ее, что ли? По расчету взял?

— Дурень ты, дурень, — добродушно отругивался Лутиков. — Я ее одну только и уважал. — Он вздохнул и вернулся к донимавшей его загадке: — Мне и голос твой вроде знакомый, хоть убей. Где-то я тебя, парень, видел.

— Ты сразу не ту политику повел, — поучал Царев Плюхина. — В подчинение к жене пошел.

— У нас на равных, — вяло отбивался Витя.

— И это не дело: ты хозяин, твоя рука первой должна быть. Вышколи ты ее. Пока не сломишь, жизни не будет! Ей же хуже! Ремнем наподдай!

— Он у меня флотский, с бляхой. Еще убьешь.

— Не бойся — бабы живучие!

Судьба во всем ворожила Цареву. После демобилизации он уверенно двигался по негромкой районной службе и на хлебоприемный пункт попал в счастливый год — план району снизили, за зерно стали хорошо платить, а тут и урожай выдался хороший. Весь август везли ему хлеб, и теперь, в сентябре, приходили машины с зерном.

— Шутит он, Витя, — сказал Лутиков. — Он два плана дал, ему теперь и шутковать можно.

— Без шутки тоже не жизнь, — благодушествовал Царев. — Без нее и на войне помрешь, а в больнице — подавно.

Сумерничать Витя любил с Шиловым: неспокойные, рыжие, в подпалинах, как осенний лес, сумерки скрадывали сиротскую скудость палаты. Алексей и Витя негромко переговаривались или подолгу молчали на своих койках, разделенных идущей от двери груботканой дорожкой. Царев пропадал в парке, Лутиков, что ни вечер, учинял обход больничных палат, чтобы быть в курсе всех дел и никого не обделить добрым советом; Шилов с Плюхиным оставались одни.

— Есть у меня карточка, — признался Витя в тот вечер. — Хочешь, покажу?

Скрипнула кровать, Шилов обернулся на голос.

— Ну, чего ж ты? — спросил он после молчания. — Свет не включай, я спичку зажгу.

И правда, так лучше: рука Леши подрагивает, в оранжевом прыгающем огне лицо Клавы живое, как у костра, даже глаза играют, меняются. Шилов внимательно вгляделся.

— Рыжая?

— Она. Как узнал?

— Знаю. Не придет, — сказал Шилов, когда погасла спичка. — Эта не придет: такая и при Цареве в неволе жить не станет.

— Она добрая, — нерешительно сказал Витя.

— Может, и добрая, а жизнь свою топить не даст.

— Мне бы, Леша, пить бросить, а?! — В нахлынувшей тревоге Плюхин смятенно забегал по темнеющей палате. — Меня что угробило — здоровье! Пью, пью, а — все здоров и здоров: другой воды столько не примет, а мне все бывало нипочем. А потом враз сердце расширилось, и, видишь, самого меня вширь погнало.

— Не бросишь ты пить.

— Брошу! — вскричал Плюхин, остановившись у шиловской кровати. — Самохин Федя завязал: доходил уже, а бросил.

— Это какой Самохин?

— Тракторист орешковский.

— Музыкант, что ли?

— Он!

— Ему чего же не бросить! Пришел домой, взял в обе руки баян и — концы. А ты? С чего ты бросишь?

Витя подавленно молчал.

— Ты только по капризу можешь бросить, а для каприза воля нужна. Ты привязчивый: то к вину привязался, то к Клаве, Яшка захочет — он подомнет, — водит тебя чужая сила.

— Ты, что ли, бросишь?!

— И не думаю: подлечусь — и обратно за нее.

— А работа? Тебя ж Царев на машину посадит?

— Не светит мне машина. И Царев не по мне, и машина его мне не светит. — Алексей хмыкнул, словно засмеялся про себя. — Мы с тобой, Витя, до старости жить не будем, мы до пиявок помрем.

— Меня не хорони, — с суеверной истовостью сказал Плюхин. — Я и жил-то всего ничего.

— С Клавой жить будешь? Не можешь без нее?

— Люблю я ее!

— Это как же — любишь? — спросил Алексей, но без насмешки, без сомнения даже, а всерьез.

— Другой не хочу, — сказал Витя. — Пусть хоть городская, хоть при богатом доме и красавица, — не хочу: мне Клаву нужно.

— А если не придет?

— Не знаю… Может, убьюсь, а может, совсем вредным человеком сделаюсь. Хуже тебя.

3

До завтрака Царев принял троих посетителей: будто не в палате, а в собственном своем кабинете. Забегала моложавая бухгалтерша с чеками, стесняясь больных и отрешенного взгляда Царева; о чем-то пошептался с ним весовщик, не присаживаясь, уперев руки в колени и склонясь над кроватью, как рыбак над дрогнувшим поплавком; к чаю поспела Маруся Царева, тяжелая в бедрах, с кукольным лицом в завитушках, со следами детской, быстро вянущей красоты. Она принесла рыночный творог, крупный штрифель, свежие до нежной розовости яйца. Яша трогал все длинными пальцами, — даже творог он чуть придавил указательным, чтобы увериться, что не слишком крут, но и не разваливается от прикосновения. Он любил жизнь во всех ее законченных материальных проявлениях, жизнь простую, постигаемую легко, без отвлеченностей и всякой там мути. Вот яблоко: он знал его цветком, неразличимым в бело-розовой майской пене, потом была завязь и махонькое яблочко, он помнил, как оно зарумянилось, как вдруг поперло, наливаясь соком. Оно его — законное, рожденное для него.

— Творог на рынке брала?

— Два рубля. Ну, как ты, Яша?

— У людей свой творог. Этот с виду хорош, а так — кислятина.

Маруся испуганно поднесла мисочку к лицу, нюхала, не сразу решаясь возразить.

— Хороший. Я и Вовке взяла… Этот — хороший.

Она как бы соглашалась задним числом, что прошлые дни творог был кислый, а сегодняшний — хороший.

— Не лечат меня, Маша, — пожаловался Царев, неслышно жуя творог. — Хоть беги. Захарова меня живого в могилу уложила бы.

— Что ты! Она же специалист и добрая. Она и нас консультирует.

Жена Царева — воспитательница в детском саду, из-под шуршащей, стянутой в талии «болоньи» виднеется белый халат.

— Она к детям… — он понизил голос, играя на мягких, бархатных регистрах, — к детям и к пьяни бездельной добрая! А работники ей — во где сидят. Она лесть любит, а я не гнусь. Чего мне гнуться?! Я повыше ее стою.

— Лечат же тебя, Яшенька!

— То ли лечат, то ли калечат!

— Ну и шел бы домой.

— Тоже нельзя — дело на мне. Мне здоровым надо быть.

Лицо Маруси сделалось заранее обиженным, плаксивым и робко, некрасиво кокетливым.

— Тебе покой нужен, а ты все ходишь… гуляешь. — Она притихла, подбирая мирные, просительные слова. — Видят тебя, Яшенька, люди, что ни день, видят. Другого не заметят, а про тебя всем интересно.

Неприступность выразилась в крупных, чуть навыкате, карих глазах Царева, в приподнятых бровях.

— Мне воздух — первое лекарство, — разжал он наконец синеватые губы. — Мне врачи велят дышать.

— Верно, Яшенька, верно… — сдалась Маруся. — Ты лучше знаешь. Только ты думай о себе. Вина не пей. Тебе поднесут, а ты не пей.

— И слушать обидно!

— Вовка тебя каждый день вспоминает.

— Я Захарову жалею, калека она, не то гнать бы ее! — повернул он разговор. — Не коновал она, врач, с людьми дело имеет.

— Она воевала, Яшенька.

— То-то, что воевала! На войне жизнь — раз и нету, а теперь — на вес золота. Беги, Маня, — сказал он, глянув на часы. — Опоздаешь.

Маруся поднялась.

— Я зайду сегодня, Яша?

— Завтра. Меня тут и сестры, и нянечки смотрят, а ты у Вовки одна.

Она не отвечала, только ссутулилась и склонила голову к плечу, чтобы трое других мужчин в палате не видели ее лица даже в профиль.

— Ну, чего ты?! — зашипел Яков.

Она беспомощно повела руками, молчала, справляясь со слезами.

— Чего? Чего тебе не хватает?

— Все есть, Яшенька! — выдохнула Маруся. — Вовка растет. Добрый. В тебя…

— Пойми тебя, тоска зеленая.

— Я с Вовкой зайду, он все просится.

— Ладно. Пойдете когда домой, я в парке буду. — Он жертвенно улыбнулся. — Обратно люди скажут: Царев по парку гуляет!..

Ушла Маруся, Царев еще полежал в задумчивости и в обиде на неблагодарное, подозрительное человечество.

Шилов взял на кухне чайник, пил стакан за стаканом, размалывая во рту залежавшийся лутиковский хлеб.

— Что ж ты без коровы, Царев? — спросил он.

— Не в деревне живем.

— Тут многие держат.

— Тунеядцы. Им время есть пасти.

— Ты буренку и на зерне прокормишь: жирнее будет.

— Как это на зерне?! — крикнул Царев возмущенно. — Зерно не мое: ты что думаешь, я руку в чужое запущу?! — Он был не на шутку обижен. — Думаешь, я веселый, дело люблю, так меня и причислить можно? — Он вскочил с кровати, пошел на Алексея — высокий и крепкий. — Дурак ты, вот кто ты есть! Я чужого пальцем не тронул; кто предложит такое — морду набью. Я твою идею знаю: взятка кругом, да?

— Не кричи, — сказал Шилов. — Честность тишину любит.

— Не кусайся, Леша, — примирительно сказал Витя. — Он тебя на работу не возьмет.

— Возьму! — воскликнул Царев, как никогда убежденный в своей правоте. — Вот именно возьму — мне холуи не нужны. Машины не будет — к автоподъемнику поставлю, к зерносушилке. Пусть видит, как живем.

— Сысоич чего прибегал? — полюбопытствовал Лутиков о раннем визите весовщика. — Чего шептались?

Обход задерживался, в коридоре еще не слышно было сбивчивого, с пришаркиванием, шага Захаровой, курить перед обходом решался один Алексей: все мирно расселись по кроватям.

— Из Борок звонили, — сказал Царев со значеньем, как о личной заслуге. — Еще пять машин зерна везут: двенадцать тонн. Это мы третий план распечатаем!

— Дела-а-а! — протянул Лутиков. — Третий план по прежним временам — верный орден. А ты лежишь.

— Я не сразу лег: пока полтора плана не выбил, не ложился. Кровью ходил — не ложился.

— Легкие теперь ваши планы, — задумчиво проговорил Лутиков. — Семь тысяч тонн на район — это что!

— А прежде?

— Прежде! — Лутиков даже улыбнулся, с грустью и превосходством. — Прежде сколько вырастили, такой и план. Прикинули урожай на корню, в поле, вывели цифру и боремся за нее. А у вас легкие планы, по силам.

— А ты как думал? Что не по силам — грыжей кончается.

— Человек своей силы не знает, — возразил Лутиков. — Мы, парень, все не по силам брали. По силам брать — это унылость, Яша.

— Значит, не так живем? — спросил Царев с нахальным вызовом.

— Не знаю, не знаю, — признался Лутиков. — Я не критикую, этого во мне нет. Я думать разучился, вернее, до конца додумывать. Ухватишь мыслишку и ведешь, как мальца за руку, а дойдешь до перекрестка, где выбирать, и все, упустил…

— План заниженный, — уныло настаивал Лутиков. — Прежде за такое били, без порток по миру пускали.

— План! План! Рубль сильнее плана. Платим по-людски, вот и все. Мужик и так привез бы: некуда ему складывать хлеб; а куда ты его денешь? А тут живые деньги — отчего не везти!

— Денег мужику много нельзя: испортит его наличность.

— Других почему не портит? Тебя, к примеру?

— Мужику фонды нужны. Твердые фонды. — Лутиков замкнулся в себе, с грустью думая о том, что эти его не поймут, молоды они еще, даже Цареву не под силу его мысль. — Твердые фонды для мужика — все. А деньги — разврат.

Волосы у Лутикова пегие, длинные и редкие, послушно зачесанные к темени. Вместе с рассеянными, близорукими глазами они придавали бы его облику известное благородство и отрешенность, если бы не плоское, сизоватое лицо и тугая, крепкая, едва ли не в ширину лица, шея.

— Больно ты о мужике убиваешься, Лутиков. — Шилов поднялся с опорожненным чайником в руке. — Ему без тебя — хоть умри!

— Думаю, — кротко сказал Лутиков.

— Ты хоть одного накормил? — Алексей остановился в дверях, повернув к Лутикову продолговатое бледное лицо, на котором и серые глаза казались темными.

— Я тысячи кормил.

— Тысячи Христос кормил, а ты человек, ты одного, одного кого-нибудь упродовольствовал?

— Кормил, кормил, парень!

— Чем?! — Рука Алексея дрожала, крышка чайника отстукивала частую дробь, и он придержал ее свободной рукой. — Словами?

— Слово иной раз дороже хлеба.

— Врешь! Платят за слово дороже, а выше хлеба — только жизнь. Не моя, не твоя, а вся жизнь, какая ни есть… — сказал он напоследок, хлопнув дверью.

— Что ты скажешь! Я ему всякий день гостинцы, а он ругается… — озабоченно вскинул руки Лутиков и тут же опустил их: отдалось в висках, в затылке, даже в позвоночнике. — Чепуху порет, а нет у меня на него сердца. Где-то я его встречал, а где — хоть убей.

К Цареву снова пришли: весовщик Сысоич с тоскливыми, безнадежно глубоко сидящими глазами и старшая лаборантка, чем-то напоминавшая и Марусю Цареву, и приходившую поутру бухгалтершу. Даже и железнодорожная кассирша, которую больные часто видели из окна палаты, пышностью форм и беспорядочными завитками волос напоминала всех других вращавшихся вокруг Царева женщин.

— От вас не спрячешься! — сетовал, поощрительно, впрочем, Царев, довольный сводкой Сысоича.

— Проникаю! — прихвастнул Сысоич.

— Нашел, значит, ход?

— Я его завсегда найду!

— И Любу, хорошо, привел: вы бюрократы, а она при живом деле стоит. Специалист.

Люба совсем потерялась: смотрела не на Царева, а мимо, в железные прутья изголовья, и даже закосила рыжими, в частых ресницах, глазами.

— Смотри, Плюхин, какие у нас невесты! Гони ты свою грымзу, к нам шли сватов.

— Яков Григорьевич! — вспыхнула лаборантка, но украдкой глянула и на Витю; он сопел, спрятавшись за толстую книгу.

Царев уже перескочил на другое:

— Хорошее везут зерно?

— Сухое, — сказала Люба. — Не крупное, но сухое.

— А сорт?

— У нас район сегодня одним сортом сеялся, Царев задумался, но додумывать ему не пришлось: Захарова распахнула дверь, загнала в палату Шилова и, припадая на ногу, вошла следом. Двери она оставила открытыми.

— Ну-ка, посторонние, все отсюда, мигом! Нечего на Царева оглядываться…

Обычно Захарова начинала обход с Плюхина, и Царев оказывался вторым, но сегодня ее сразу вынесло к его койке.

— Послушайте, Царев, что за безобразие! Устроили здесь проходной двор.

— Надо, доктор, надо, — с достоинством сказал Яков.

— Если надо — выписывайтесь! Здесь не канцелярия.

— Могу и выписаться, — пригрозил Царев.

— И не пугайте меня, хотите — выписывайтесь. — Она присела на край кровати, открыла живот Царева и стала его мять пальцами. — Какое тут к черту лечение! Бегаете, курите, конечно. Больно? А тут? Тут? В палате есть и другие больные, кроме вас.

Он лежал, прижмурив веки, лицо Захаровой виделось ему зыбким, расплывающимся, легким постаныванием он отвечал на ее вопросы. Царев умом ненавидел ее и в то же время испытывал к ней влечение, робость перед ее немолодыми, плотными губами, перед черными шелковистыми прядками волос у висков, перед ее странными, то светлеющими, то вроде бы угольными усиками, перед непривычным ему соединением телесной и нравственной чистоты. Его пьянила мысль о том, что разделяют их только больничные условия, только обстоятельства, что Захарова придирается к нему потому, что в душе неравнодушна к нему, молодому и веселому, и, сложись все по-другому, он сломал бы ее; куда к черту подевалась бы ее гордость!

— Так… так… И тут больно? — Она поднялась. — Дело нисколько не лучше, даже наоборот.

— А вы говорите, выписывайся… гоните меня. Как же так, доктор? — Царев храбрился, но испуг его был слишком велик, он прочитывался в голосе, в движении плеч, будто вдавившихся в подушку.

— Мы помогаем вам выздороветь, но если вы сами этого не хотите…

— Кто же не хочет выздороветь?! Я лечусь.

— Разговоры, Царев. — Захарова обследовала его тумбочку. — Строгая диета, режим — вот что вам необходимо. А вы курите, курите, вот и спички у вас.

— Это не мои, — солгал Царев. — Это Шилова.

Захарова повернулась к Алексею, он молча протянул сложенные руки, и она бросила ему коробок.

— Ладно. Вы не маленький, — строго заключила она, отходя от Царева. — Решайте сами.

Не присаживаясь, переговорила с Лутиковым: обрадовала его, что получено венгерское лекарство, но и от пиявок ей не хотелось бы отказываться, — они ему помогают, а от добра добра не ищут. Лутиков, опасавшийся новшеств, обрадовался, что остается при пиявках, к которым привык, и не только привык, но и относился к ним с теплым и нежным чувством. И Плюхин понравился Захаровой, — она так и сказала: «Вы мне сегодня нравитесь», — дело шло на поправку, печень приняла почти нормальные размеры.

Она долго возилась с Шиловым. Обстукивала его всего и мяла, распластанного и раздетого до паха, потом сажала и слушала со спины, под худыми лопатками, и ниже, и всю его безволосую грудь.

— Вы-то курите, — сказала она задумчиво, пока Алексей надевал рубаху.

— Мне можно, — ответил он ровно, без вызова. — У меня язвы нет.

— А лучше бы бросить, — попросила Захарова. — Не можете?

Он покачал головой.

— Я думала — вы сильный.

— Я и раньше сильным не был. А теперь — зачем?

— Но вы же хотите жить?

Рука Шилова поглаживала жесткий борт шляпы, казалось, ему не терпелось нырнуть под ее навес.

— Надо бы еще… маленько. — Он улыбнулся бесхитростно. — Вы меня и вылечите: мне теперь лучше.