Книга: Рассказ о непокое (Страницы воспоминаний об украинской литературной жизни (минувших лет))

Назад: Ирчан

Дальше: И другие…

Галан

Мое знакомство, дружба и несколько своеобразные отношения с Галаном по времени совпали с его работой в драматургии — ее началом и концом. Я познакомился с Галаном по его первой пьесе — заочно: жил я тогда в столице Советской Украины Харькове, а Галан — в Западной Украине, находившейся под игом Польши. И двадцать лет спустя я сразу узнал Галана в его последней пьесе "Под золотым орлом", хотя и "вслепую", потому что фамилия автора на экземпляре пьесы не значилась: стилистической манерой Галана была отмечена буквально каждая реплика.

Пьесу "Груз" году этак в двадцать восьмом или двадцать девятом я читал в рукописи, рецензируя ее, вероятно, для ДВУ (Державне видавництво України). И меня сразу же покорил чистый, задушевный, без всякой ходульности революционный пафос произведения. Так, по крайней мере, я воспринял пьесу тогда, на заре послеоктябрьской украинской драматургии, теперь я ее не перечитывал.

Пьесу "Под золотым орлом" я читал тоже в рукописи — как член жюри государственного конкурса на лучшую пьесу, кажется, сорок седьмого или сорок восьмого года. Я перечитал тогда два или три десятка пьес — "Под золотым орлом" была безусловно лучшей, и я рекомендовал ее на первую премию; не припомню сейчас, заняла она после голосования первое или второе место.

Я называю "Под золотым орлом" последним драматургическим произведением Галана, потому что "Любовь на рассвете" хотя и опубликована позднее, однако, насколько мне известно, задумана автором была раньше — как прямой отклик на борьбу с бандеровщиной: Ярослав рассказывал мне сюжет этой вещи, когда я его уговаривал как-то написать для журнала "Україна" статью против националистов. Но браться за эту тему в ту пору у Ярослава пропала охота. Помнится, он сказал тогда: я могу написать о головорезах, которые хоронятся по тайникам, об иезуитах, ведущих пропаганду с амвонов, но ведь повелось у нас делать вид, что ничего этого нет и все "благополучно". К сорок девятому году тактика идейной борьбы обрела четкость, и Галан, вслед за своими боевыми антинационалистическими статьями и фельетонами, опубликовал и "Любовь на рассвете".

Вскоре после этого топор националистов пресек его жизнь.

Сейчас я уже не помню сюжета пьесы "Груз", которая была моим первым, пускай и заочным, знакомством с Галаном, но до сих пор живо то чувство радости, которое охватило меня, когда я прочел рукопись: вот и на порабощенной Западной Украине родился драматург!

Мы, советские украинцы, принимали близко к сердцу литературные дела да и всю жизнь народа на оккупированных польской шляхтой западноукраинских землях. Во львовском подполье тогда только что родился альманах "Вікна", и мы уже знали украинского поэта революции в панской Польше Василя Бобинского, знали и первую прозу коммуниста-подпольщика Петра Козланюка. Теперь в этот прекрасный кружок молодых литераторов-коммунаров пришел свой драматург. Строился крепкий мост "аркодужого перевисання", как говорил Павло Тычина, через запертую на замок границу, через жалкий ручеек Збруч, кровавым рубцом рассекавший тело Украины надвое. В то же время здесь, в Советской Украине, вокруг Мирослава Ирчана уже группировались силы молодых западноукраинских литераторов; Гжицкий, Бедзик, Загул, Радзинский, Гаско и младшие: Дмитерко, Турчинская, Сопилка, не припомню — кто еще. А от товарищей, которые жили и работали вместе с нами, временами исчезая там, в западноукраинском подполье, и снова появляясь среди нас, мы по секрету узнавали о все растущей активности КПЗУ — нелегальной боевой Коммунистической партии Западной Украины. И мечтали, да, тогда только мечтали о том времени, когда до Сяна и до Карпатских полонии раскинется наше единое Советское Украинское государство. Так что первое знакомство с Таланом, хотя и заочное, радовало, волновало, окрыляло надеждой.

Однако встретился я с Галаном только через десять лет — в год воссоединения. Это было вскоре после того, как Львов стал советским, — в октябре месяце. Нас ехало пятеро — Головко, Копыленко, Скляренко, Бедзик и я. Поезд приходил поздно ночью, с вечера во Львове наступал комендантский час, и ходить по улицам запрещалось — свирепствовали польские национал-террористы, и мы беспокоились, где и как проведем время до утра: неужели сидеть на вокзале? Мы телеграфировали о нашем приезде Панчу, который еще раньше переехал во Львов для руководства только что созданной писательской организацией, но телеграмму дали не из Киева, а с дороги и совсем не были уверены в исправной работе телеграфа на освобожденной территории. Но как только мы вышли на перрон, к нам подошел человек небольшого роста, в просторном модном пальто и вежливо снял широкополую шляпу:

— Прошу прощения: товарищи Головко, Копыленко, Скляренко, Смолич? — Он приветливо улыбнулся. — Я всех вас сразу узнал, по фотографии. Мне поручено встретить вас и отвезти в гостиницу, ведь у вас нет комендантских пропусков. Машина ждет. Моя фамилия Галан.

Так произошло знакомство, и неделю или две, которые мы провели во Львове, мы почти не разлучались с Галаном. Он всюду нас сопровождал, показывал город, водил по картинным галереям и музеям, вместе с нами выступал на литературных вечерах, представляя нас новым для нас кругам западноукраинских читателей, — во Львове, Винниках, где-то еще — не припомню.

И тут пришлось мне испытать это странное, но, вероятно, многим знакомое ощущение: встреча не сблизила нас, а отдалила. Уже десять лет я знал Галана заочно — знал не одну его пьесу, читал рассказы, очерки и статьи, не раз и не два поминал его имя в своих статьях и выступлениях об украинской драматургии, вообще испытывал к нему, познакомившись с его творчеством и общественно-политической деятельностью в подполье Западной Украины, дружбу, уважение, ощущал определенную близость, сродство. А вот встретился, каждый день виделся, разговаривал и в конце концов, как это ни странно, почувствовал, что никакой близости нет, дружба официальна, уважение не греет. Удивительное это ощущение: с каждым днем, прожитым вместе, знаешь человека меньше, хуже, чем знал до того, как познакомился с ним лично. Возможно, это ощущение обманчиво. А может быть, и закономерно. Ведь только с поверхностными людьми, верхоглядами сходишься легко, быстро и сразу становишься на короткую ногу. Может быть, полное понимание, настоящая близость с человеком глубоко чувствующим, обладающим богатым внутренним миром, начинается именно так — с настороженности, отчуждения, даже антипатии, — чтоб только потом, со временем, по-настоящему раскрыться, расцвести.

Именно так случилось у нас с Галаном: дальнейшее развитие наших отношений целиком это подтвердило.

Прошел, вероятно, месяц после моего возвращения из Львова в Харьков, когда поздно вечером, — я работал у себя за столом, — вдруг раздался звонок. Я вышел в переднюю и открыл дверь — передо мной стоял Галан.

— Добрый вечер! Извините, что так поздно. Разрешите войти, товарищ Смолич?

— Разве вы в Харькове? — Я удивился, так как не слыхал, чтоб в Харьков приехал кто-нибудь из писателей Западной Украины, а я как руководитель харьковской организации должен был знать об этом раньше всех.

— Прямо с поезда. — Только теперь я заметил в руках у Галана небольшой чемоданчик, вернее, портфель. — У меня к вам конфиденциальный разговор, товарищ Смолич, если вы не возражаете. А потом уж отправлюсь по гостиницам — искать ночлега.

— Ну, о гостинице давайте поговорим завтра, — предложил я, — а сегодня переночуете у меня, а то уже поздно. Милости прошу, заходите!

Мне запомнился этот вечер, собственно, те ночные часы, которые мы провели с ним в беседе. Это был и вправду сугубо конфиденциальный разговор. Только теперь стало ясно, что те первые дни во Львове все-таки сблизили нас, а не отдалили. Разговор, с которым обратился ко мне Галан, был предельно откровенный и исполнен глубочайшего доверия.

Запомнились мне и некоторые мелочи, Час был поздний, в доме все уже улеглись, и мы в моем кабинете, чтоб никого не разбудить, принялись хозяйничать по-холостяцки. Чайник поставили на плитку возле лампы на письменном столе, открыли консервы и ели их прямо из жестянки, хлеб нарезали на листе бумаги. Водкой я его попотчевал отменной — настоянной на калгане. Он отведал ее впервые, и она ему очень пришлась по вкусу; позже, когда он приезжал в Харьков, непременно приходил ко мне и требовал, чтоб я угощал его калгановкой. Мне потом удалось достать еще корешок калгана, и я отправил его Ярославу во Львов.

О чем же был этот щекотливый разговор?

О многом. И прежде всего о том, что привело Галана в Харьков.

Ярослав рассказал мне, что приехал сюда, чтоб разыскать свою жену. Жена его, Ганя Геник, окончила Коломыйскую гимназию и под влиянием Галана тоже стала членом КПЗУ. Несколько лет назад она тайно перешла границу — с нелегальным партийным поручением, мечтая к тому же получить высшее медицинское образование. Поступила в медицинский институт в Харькове, училась, писала Ярославу письма — радостные, счастливые письма человека, успешно приближающегося к намеченной цели. И вдруг… все оборвалось: ни писем, ни ответа из института, куда Галан обращался за справками. Девушка исчезла бесследно.

Утром мы с Ярославом отправились искать следы Гани Геник, студентки Харьковского медицинского института.

Общежитие студентов мединститута находилось на новой, недавно прорезанной улице (названия не припомню), где-то возле ипподрома, и я повел Галана кратчайшим путем.

В общежитии мединститута нам не повезло. Огромный трех- или четырехэтажный дом стоял пустешенек: студенты уехали в колхоз копать свеклу и еще не вернулись. Об этом сказал нам швейцар — единственное живое существо в огромном здании общежития. Фигура чудная и весьма колоритная: борода лопатой, картуз с галуном, на босых ногах опорки.

— Скажите, — спросил я у швейцара, — давно вы здесь работаете?

— Не так чтоб давно, но давнее и нельзя: с того дня, как дом построен, года, верно, три.

— И много вы помните студентов из тех, что здесь проживали?

— Наша должность такая, — степенно ответил бородатый швейцар, — что мы обязаны помнить всех. А которого хвамилие в голове не удержишь, то все одно не забудется, потому как в книгу записанный…

Тут Галан встрепенулся: до этой минуты он стоял понуро, не зная, что делать дальше:

— В книгу? Какую книгу? Ну да, конечно: должна же быть домовая книга!

— Точно! — подтвердил швейцар. Он гордился своим положением. — Потому как порядок быть должон.

Галан тронул старика за руку:

— Послушайте, товарищ, а нельзя ли посмотреть вашу книгу?

Швейцар взглянул исподлобья, настороженно:

— Не дозволено. Потому как — документ!.. — Но любопытство все-таки взяло верх. — А вы, собственно, кем же это интересуетесь?

— Нам надо узнать об одной студентке, галичанке… Она жила здесь года два тому назад.

Швейцар посмотрел внимательней:

— Эге, два! Неукоснительно уже третий пошел…

Галан схватил его за руку:

— Так вы помните? Вы знали ее? Что с ней? Где она?

Старый швейцар глубоко вздохнул, потер ладонь об ладонь, как будто ему стало холодно, потом вдруг повернулся и пошел к двери под лестницей: там, очевидно, находилась его каморка. Он приоткрыл дверь, оглянулся по сторонам, потом поднял руку и поманил нас пальцем.

Мы переглянулись и пошли. Потом Ярослав говорил мне, что в ту минуту у него было такое странное чувство, что… за дверью, в каморке швейцара, он увидит Ганю: она ждет его там. Так сбит он был с толку этим жестом.

Мы вошли в каморку и остановились на пороге. Это была обычная швейцарская — загородка под лестницей, со скошенным потолком и слепым окошечком, выходящим не во двор, а сюда же, в вестибюль. У стены стояла железная койка, покрытая солдатским одеялом, возле нее, в головах — тумбочка, стул; в самом углу — небольшая железная печка-буржуйка и на ней жестяной чайник.

Переступив порог, мы остановились, дальше идти было некуда: швейцар наклонился и шарил под кроватью, загородив все свободное пространство в тесной каморке. Я подумал, что он ищет ту самую домовую книгу.

Но вынул он из-под кровати не книгу, а чемодан — маленький фибровый чемоданчик: "на одного холостяка". Я ожидал, что швейцар чемодан раскроет и достанет из него свою книгу — документ. Но старик не спешил его раскрывать, а толкнул по полу закрытым прямо к ногам Галана. И тут я услышал звук — характерный звук: его издает человек, когда сдерживает рыдание.

Я взглянул на Ярослава. Слезы текли по его щекам, глаза, не отрываясь, как зачарованные, смотрели на чемоданчик. Он все ниже и ниже наклонялся к нему, но руки отводил, как бы прятал назад, точно боясь к нему прикоснуться. Потом он схватил меня за руку и крепко сжал ее.

Я понял. Это был чемоданчик Гани Геник — и Ярослав узнал его.

А старик швейцар тем временем рассказывал:

— Вот так, значится, дело было: как забрали ее, так я на другой день и вынес чемоданчик долой, потому как на свободное место должон был нового постояльца-студента определить. И отнес в свою каморку, потому как должность наша такая. Пусть, думаю, полежит, а вдруг товариш, студентка вернется, поберегу, раз должность наша такая…

Ярослав подошел к деду, взял за руку, крепко пожал, потом обнял и поцеловал.

— Спасибо вам, хороший вы человек… — только и мог сказать Ярослав.

Такова была моя вторая встреча с Ярославом Галаном, и именно она всего больше и сблизила нас. Приезжая после этого в Харьков, Галан неизменно приходил ко мне. И требовал рюмку калгановки.

Потом наступил сорок первый год, и началась война.

Для меня — руководителя Харьковской организации писателей — то были особенно хлопотные дни, эти первые дни войны. Значительная часть харьковских писателей — те, что помоложе, — на второй же день стала в ряды армии; люди старшего поколения, кому только позволяло здоровье, отправились на рытье окопов и противотанковых рвов вокруг города. В Харькове остались только старики, больные и женщины. Эта группа, по поручению обкома и перебазированного в Харьков Центрального Комитета Компартии Украины, должна была налаживать массово-политическую работу — среди населения, на призывных пунктах, в только что сформированных частях, в истребительных батальонах ополчения, в многочисленных уже госпиталях и этапных пунктах. Это была огромная по объему работа: организация митингов, пропагандистские выступления, чтение патриотических произведений, а также, в первую очередь, систематическая работа в газетах, на радио, издание брошюр и плакатов. Тогда же был начат первый военный — коллективный — роман, о котором я еще скажу позже. Харьковский литературный круг в те первые дни войны значительно разросся: в Харьков потянулись писатели-беженцы отовсюду. Прибыла разными путями — на поездах, на автомашинах, даже на мотоциклах — довольно многочисленная группа писателей и журналистов — поляков из Варшавы. Из Вильнюса приехали еврейские писатели. Из Кишинева — молдавские. Из Львова и Черновиц пробился кто-то из западноукраинских. Все они были без крыши над головой, подчас полураздетые, потому что вырвались из своих домов, когда гитлеровцы были уже на пороге, по большей части совсем без денег, голодные и измученные. Каждого надо было как-то устроить, каждому помочь. Мы старались больных поместить в больницы, здоровых разбирали по семьям писателей в дом "Слово", а когда все было заполнено, размещали прямо в писательском клубе на улице Чернышевского — вповалку на соломе. Прибыла — еще до падения Киева, после общей эвакуации писателей в Уфу, — и небольшая группа киевлян. Мне пришлось фактически (да и юридически) взять на себя формальное "руководство" и деловое "представительство" всей украинской писательской организации: Корнейчук, председатель Союза, и Бажан, секретарь партийной организации, были уже в армии, хотя в то время и находились с подведомственными им редакциями в Харькове.

Вот тогда-то, в те хлопотные дни, в затемненном и почти еженощно бомбардируемом Харькове и появился Галан.

Он вошел в комнату президиума в Доме литератора как раз в то время, когда мы с Забилой, замещавшей секретаря партийной организации, комплектовали первый эшелон эвакуируемых из Харькова писателей: надо было вывезти в глубокий тыл людей преклонного возраста, больных и всех иностранных подданных. Галан остановился на пороге комнаты, ошеломив нас своим появлением: ведь Львов уже был захвачен гитлеровцами, из львовских писателей мало кто успел бежать, а те, что выбрались, сообщили нам о гибели Тудора и Гаврилюка, однако ничего не могли сказать о Галане.

— Ярослав! — обрадовались мы. — Вам удалось пробиться? — С некоторым удивлением разглядывали мы неожиданный, совсем не по военному времени, тем более не подходящий для бегства с вражеской территории, костюм Галана. Галан всегда одевался элегантно, даже изысканно, и сейчас его наряд казался вопиющим анахронизмом.

Нет, не из Львова, не с захваченной врагом территории пробился к нам Галан. Война застала его не дома, а в Крыму: как раз 22 июня на рассвете Ярослав приехал на отдых в Дом творчества писателей в Коктебеле. Первый раз в жизни поехал Галан в свой профотпуск (он работал в редакции Львовской газеты "Вільна Україна"), первый раз ехал отдыхать в санаторий, а не просто по безработице в деревню. Он сразу бросился назад, в Феодосию, чтоб сесть в поезд и вернуться к месту работы. Но попасть на поезд он не мог двое суток — тысячи людей, подобно ему, пытались уехать. Только на третий день втиснулся он в товарный эшелон — в это время Львов уже окружили гитлеровские танковые дивизии. Эшелон довез его только до Симферополя — тут было столпотворение вавилонское: десятки и сотни тысяч отдыхающих с южного, западного и восточного берега Крыма штурмовали каждый вагон. Ярослав бился день, другой, третий — Львов пал: об этом он узнал по радио на" перроне симферопольского вокзала, и, отчаявшись, Галан зашагал по шпалам. В Перекопе он все же пристроился к воинскому эшелону, но добрался только до Днепропетровска. Отсюда, перебираясь с парохода на пароход, по Днепру, Галан направлялся в Киев, но пароходы до Киева уже не доходили — и опять — с поезда на поезд, из эшелона в эшелон — не в Киев, а в Харьков.

— Что ж, вы попали как раз вовремя: вот вам талон, — предложили мы, — эшелон с эвакуируемыми в Среднюю Азию отходит завтра на рассвете. Деньги у вас есть?

Но Галан талона не взял.

— Я еду навстречу войне, а не прятаться от нее, — сказал он, — где военкомат? Я хочу вступить добровольцем в армию…

Мы ему сказали адрес военкомата. Однако в армию Ярослава не взяли: его год мобилизации еще не подлежал — некуда было девать призванных, не во что было их одеть, не хватало для них и оружия. Если б Галан был офицером, имел воинское звание и специальность, тогда б, заявили ему в военкомате, еще куда ни шло, а так…

Галан вернулся из военкомата расстроенный. Он возмущенно пожимал плечами: я хочу защищать родину, я хочу воевать с оружием в руках, я не могу жить в одном мире с фашизмом — или он, или я! А меня не хотят брать в армию — солдатом, простым бойцом… И вообще — что делать?

Мы сидели в комнате президиума в Союзе: первый эшелон с эвакуируемыми укомплектован — товарищи преклонного возраста, больные, жены кой-кого из писателей, большая часть иностранцев на рассвете должны были выехать — куда именно, мы не знали: куда прибьет эшелон волна эвакуации; железнодорожные пути бомбили во всю глубь Украины, по всем направлениям. Я еще раз предложил Ярославу: талона уже нет, но мы можем вас устроить — как-нибудь обойдется. Галан снова категорически отказался: лучше посоветуйте, что мне тут делать, куда деваться?

Время было позднее, и я предложил:

— Через несколько минут — комендантский час, надо идти домой. Переночуете у меня — как раз есть место: до вчерашнего дня у меня жил Андреи Васильевич Головко, но вчера отбыл куда-то со своей редакцией. В вашем распоряжении кровать, подушка и одеяло. А там будет видно. Пошли!

Мы отправились. Но только поднялись на четвертый этаж дома "Слово", где находилась моя квартира номер шестьдесят три, хор сирен и гудков оповестил об очередном налете.

— Я — на пост: мой пост — наблюдение за воздухом, на крыше! А вы, Ярослав, как знаете: в подвале — бомбоубежище. — Я показал в окно: через двор из всех подъездов бежали люди к подвалу.

— Я лучше с вами.

— Пускай так. Тогда живо! Если на крышу будут падать зажигательные бомбы, их надо сбрасывать вниз, на асфальт вот этим совком, а то и просто так — рукавицами.

Пока мы взбирались на крышу, я преподал Ярославу основные правила противовоздушной обороны.

На крыше уже стоял мой напарник. Галан ему чрезвычайно обрадовался — это был польский писатель Борейша, давний его приятель. Теперь на нашем участке крыши мы стояли втроем и с соседним парным патрулем сходились на углу дома, на солярии: там был Кость Гордиенко, не припомню с кем. Но и у них сегодня был третий: гость, Юрий Шовкопляс; он — начальник штаба дивизии землекопов, которые рыли противотанковые рвы вокруг Харькова, приехал как раз "на побывку", переночевать дома.

Страшная и пугающе красивая это была ночь. Немецкие бомбардировщики шли волна за волной: сперва развешивали лампионы осветительных ракет, потом сыпали бомбы — пунктиры трассирующих пуль неслись за воздушными убийцами по всему небосводу. Со всех сторон истерически захлебывались зенитки, бомбы падали густо, одна за другой, и уже то тут, то там на горизонте поднимались зарева пожаров. Пылал район заводов, горело на железной дороге, потом высокое пламя взвилось в небо над аэродромом и авиазаводом. Гитлеровские коршуны попадали метко. Это была первая бомбежка, которую довелось увидеть Галану, — он стоял хмурый и злой и все сердито поглядывал на Борейшу: у Борейши была винтовка (он состоял в военизированной группе при ЦК), и иногда, ложась навзничь на крышу, он стрелял по самолетам.

— Не стреляй зря, не переводи патронов, — раздраженно говорил ему Ярослав, — разве ты не понимаешь, что попасть невозможно?

— Конечно, понимаю, — чуть не плакал Борейша, — но во мне такая злоба, такая злоба…

Галан сердито махал рукой, отворачивался и опять угрюмо оглядывал горизонт. В сиянии осветительных ракет с крыши дома "Слово" Харьков виден был как на ладони. Полыхало в заводском районе, на железной дороге, стояло зарево над авиазаводом. Галан мрачнел все больше, отворачивался, переходил на другую сторону солярия и смотрел вниз, во двор. Посреди двора, окруженного с трех сторон корпусами нашего дома, стоял, даже не прячась от осколков зенитных снарядов, Микола Трублаини: это был "пост центрального наблюдения" — он должен был следить, не угодит ли "зажигалка" в окно дома или на балкон. Трублаини как раз подал сигнал: вижу дым в окне третьего этажа второго подъезда! И мы кинулись по чердаку из пятого и четвертого подъезда во второй: Шовкопляс, Гордиенко, Галан и я. Тревога оказалась ложной: жена Давида Вишневского, торопясь с детьми в бомбоубежище, забыла выключить электрический чайник или утюг, и загорелся стол, на котором он стоял. Потом мы спустились в подвал, чтоб посмотреть, все ли в порядке в бомбоубежище. Это был первый случай в моей жизни, когда я заглянул в подобное место, и мне стало не по себе: кажется, нет на войне ничего хуже, чем пересиживать бомбежку в бомбоубежище…

Отбой дали уже поздно ночью, и мы спустились ко мне: я, Галан и Борейша. Борейша присоединился к нам, потому что ему хотелось досыта наговориться с Галаном, а я еще соблазнил рюмочкой калгановки.

В моей комнате мы сняли маскировку с окон, распахнули их настежь — была душная июльская ночь — и сидели в потемках, — комнату освещали трепещущие отсветы далеких пожаров: над железной дорогой зарево стояло вполнеба — горели какие-то склады или эшелоны.

Мы выпили по рюмке, и Галан опять заговорил о том же: он должен попасть в армию — как сделать, чтоб его взяли?

Борейша дал дельный совет: ты знаешь, кроме украинского и русского языка, еще польский и немецкий. Если тебя не хотят брать солдатом, проси, пусть возьмут переводчиком: читать и переводить для штаба какую-набудь немецкую литературу или писать листовки на немецком языке, допрашивать пленных. Ярослав радостно ухватился за эту идею: правильно, он пойдет переводчиком, а там, когда будет уже военным, уговорит, чтоб его отпустили на позиции, ближе к войне.

До ранней летней зорьки проговорили мы так — в темной комнате с размаскированными, раскрытыми окнами, за которыми то оранжево вспыхивали, то багрово меркли зарева пожаров: трепещущие блики вспыхивали и гасли на стенах комнаты, на сукне письменного стола, на белой подушке, на наших лицах. Шла война. И как-то особенно… мирно было у нас в комнате. Я больше молчал, говорили Галан и Борейша — о польской литературе. Галан читал наизусть польские стихи. Кажется, Бро-невского. Галан прекрасно знал и очень любил польскую литературу. Потом я стал клевать носом и уснул. А они все разговаривали и читали стихи… На земле шла война, в душах был мир, и Галан хотел стать солдатом…

Когда я проснулся, солнце уже взошло. Борейши в комнате не было: он жил рядом, в квартире Курбаса, а Галан лежал возле меня, положив голову на край моей подушки. Мне стало совестно, что я уснул во время беседы и что Ярослав так неудобно спит, — ведь в соседней комнате стоял свободный диван, на котором до вчерашнего дня спал Головко. Я тихонько поднялся, предоставив Галану кровать, а сам перебрался в соседнюю комнату на диван.

Утром Галан напечатал на моей машинке заявление в военкомат, я написал на бланке Союза писателей письмо к военкому, рекомендуя Галана как литератора, хорошо знающего немецкий язык, а также языки польский, чешский и вообще все славянские, — и Галан отправился в военкомат.

Час спустя, только я пришел в Союз, вернулся и Галан: заявление приняли, прочитали и велели… наведаться через несколько дней… Галан, человек по натуре чрезвычайно спокойный и выдержанный, которого нелегко вывести из себя, бегал по кабинету и сердито размахивал руками. Он был крайне обижен, возмущен и уже сделал для себя вывод. Вывод такой: его не хотят брать в армию, потому что он с Западней Украины, только недавно стал советским гражданином. Не знаю, было ли справедливым предположение Галана, но разубедить его было невозможно.

Он еще долго не мог успокоиться: наконец решил идти искать Корнейчука и Василевскую (они в это время тоже находились в Харькове): Корнейчук ведь был председателем Союза, а Василевская хорошо знала Галана по Львову — Ярослав надеялся, что они смогут ему реально помочь.

Не помию уже, нашел ли он тогда Корнейчука и Василевскую, а если нашел, они ли надоумили его, но на другой день я обнаружил под дверью записку: извините, что уезжаю, не простившись, спешу, еду в Уфу.

В Уфу в первые дни войны эвакуировали основную группу киевских писателей, не подлежащих призыву в армию, там же находилось Правление Союза, а также все другие эвакуированные из Киева центральные украинские учреждения. На этот раз Галан не ошибся. В Уфе он сразу получил назначение: на украинскую радиостанцию на Волге, где с большим успехом начал свою работу радиокомментатора.

На второй год войны он уже был в Москве — работал в украинском партизанском вещании и редактировал вместе с Василевской польский журнал "Новые горизонты". В армию, на фронт, солдатом в водоворот сражений Галан так и не попал.

И все-таки в ожесточенной борьбе против гитлеровского фашизма Галан был именно солдатом — бойцом гневным, храбрым и непримиримым. Вклад украинские литераторы в войну с фашизмом внесли немалый — огромное большинство украинских писателей активно воевали: кто — с оружием в руках, кто — работая пером в армейских или тыловых газетах. Но я не преувеличу, если скажу, что немногие из наших писателей воевали так беззаветно, так отважно и так результативно, как Галан.

Ярослав Галан был выдающейся и весьма примечательной фигурой в нашей украинской литературе. Очень горько, что по-настоящему оценили творческую и общественную деятельность Галана, его социальный, если можно так выразиться, вес только после его смерти. Гибель этого глубоко эмоционального и исключительно умного писателя сразу пробила заметную брешь в украинской литературе. В украинском литературном процессе всегда чувствовалась нехватка литераторов именно такого своеобразного творческого профиля, как Галан, — и мы как-то не сразу заметили, что в лице Галана такой самобытный талант наконец появился. Мы осознали это только тогда, когда его уже не стало среди нас и его слово умолкло…

Галан был драматургом, прозаиком и публицистом (сам он больше всего любил поэзию) — соединение жанров вообще не столь уж редкое. Но манерой письма и, главное, "хваткой" он был и останется в украинской литературе неповторим. В современной русской таким был Эренбург. Это тип писателя-гражданина, особенно чутко прислушивающегося ко всему современному, к наиболее злободневным живым вопросам читателя-современника, к потребностям народа.

Таков был Галан-драматург, Галан-прозаик и в особенности — Галан-публицист. Принципиальность была неотъемлемой чертой характера Галана; его непримиримость воспитали долгие годы подполья (с 1924 по 1939 год), аресты и тюрьмы. Литература, общественная деятельность, партийный долг не были для Галана разными понятиями, он ставил между ними знак равенства. Отсюда и его крепкая связь с живой жизнью. Он реагировал на редкость быстро. Реакция на современные события следовала молниеносно и точно, как у водителя транспорта, у шофера автомашины. Вот почему Галан был газетчиком — газетчиком прежде всего: увидел, осознал — и немедленный отклик. Вот почему вышел из Галана такой несравненный радиокомментатор: услышал в наушники слово врага — и уже звучит в микрофон исчерпывающая, убийственная отповедь.

Журналистом Галан был блестящим, — после его смерти это признали все критики, к сожалению, не одаренные, подобно Галану, быстротой реакции. Талант Галана вмещал в себе все то, что делает публициста публицистом: огромную эрудицию, широчайшую осведомленность, ассоциативный способ мышления, умение тактично использовать самые острые сатирические приемы, знание языка и знание языков.

Убийством Галана националисты нанесли нам тяжелый удар…

В Москву в начале сорок третьего гота Галан приехал с группой литераторов, вызванных из Саратова: партизанское движение на Украине росло и ширилось — значительно расширили и укрепили и украинскую редакцию партизанского радиовещания.

Встретились мы с Галаном в Москве, там, где все мы, украинцы, встречались с тех пор, как наша родная земля была захвачена: на Тверском бульваре, 18, в Партизанском штабе.

Сначала — как и каждый приезжавший в военную Москву украинец — Галан жил в гостинице "Москва" (потом он переселился в общежитие на Советской площади, затем в гостиницу "Якорь"), и мы частенько вечерами возвращались домой вместе. Зима стояла суровая, двадцать — двадцать пять градусов мороза, и мы бежали улицей Горького чуть ли не вприпрыжку в наших плохоньких шинельках. И тут не могу не припомнить одну характерную, пускай и мелкую, но такую живую черточку Ярослава.

На улице Горького, как раз напротив Центрального телеграфа, существовал в те времена коктейль-холл. Это было единственное во всей прифронтовой Москве место, где без карточек продавали спиртное: каждый посетитель имел право выпить один коктейль, в который входило сто граммов спирта. Охотников всегда бывало больше, чем мест в двухэтажном помещении, поэтому на тротуаре у дверей постоянно выстраивалась длинная очередь, и швейцар впускал столько человек, сколько освобождалось мест у столиков. Спирт в коктейль-холл завозили тоже не каждый день, и мы с Галаном, спускаясь по улице, еще издалека видели, стоит ли очередь. Очередь стоит — значит, есть спирт и сегодня коктейль-холл открыт. И тогда Галан вопросительно смотрел на меня:

— Станем?

Темная улица в темной, замаскированной Москве, мороз — двадцать, двадцать пять градусов, над очередью облако пара от дыхания множества людей, люди в очереди притопывают ногами, похлопывают руками, стараясь согреться, — выстаивать приходилось не меньше, чем полтора-два часа.

— Ярослав! — урезонивал его я. — Ну как вы не понимаете? Неужели стоит мерзнуть два часа, отмораживать себе пальцы и уши, чтоб проглотить сто граммов спирта в клюквенном сиропе?

— Стоит! — без колебания отвечал Галан. — Вы как хотите, а я постою…

И он становился, а я, проклиная все на свете, бежал дальше один. Он становился и выстаивал час, два, а случалось, и все три. Был ли он таким уж охотником до спиртного? Упаси бог! К выпивке Ярослав относился совершенно равнодушно. По большей части половину своей порции коктейля он отдавал кому-нибудь из неудовлетворенных соседей по столику или стойке. Не спиртное привлекало Галана, а возможность посидеть в кафе, среди людей. Посидеть в кафе, в ресторане — вот что было потребностью Галана. Нигде не чувствовал он себя так хорошо, так уютно, как в уголке кофейни, среди гула голосов, перед чашечкой кофе или рюмкой чего-нибудь покрепче. Не выпивка привлекала его, он любил ту уютную атмосферу, которая создается среди людей, слегка охмелевших. В кафе Галан и работал — плодотворно и с удовольствием: лучшие фельетоны и статьи Галана написаны в ресторанах, кофейнях и забегаловках. И писал их Галан совершенно трезвый, не проглотив и капли спиртного, — рюмка коньяка или бокал вина только стояли перед ним — для "декорации", он пригубливал позднее, уже окончив работу, во время работы он пил только кофе…

Если случалось, — когда очередь была не слишком велика или мороз небольшой, — что и я заходил вместе с Галаном в коктейль-холл, мы проводили вечер в приятной и задушевной беседе. Я не знал лучшего собеседника, чем Галан, когда он сидел в кафе и перед ним стояла рюмка. И засиживались мы тогда допоздна. Комендантский час начинался, кажется, в девять, не припомню, — для нас с Галаном это не имело значения, так как у нас были ночные пропуска, но с наступлением комендантского часа патруль закрывал двери и не выпускал никого до утра — так и сидели люди перед пустыми уже рюмками до шести-семи часов. И Галан тоже сидел, делая вид, что не имеет пропуска, пока не иссякала душевная беседа, только тогда мы выходили через задний ход во двор и на улице предъявляли патрулям свои пропуска… О чем только не переговорили мы тогда! Положение на фронтах; радиоперехваты, на которые Галан сегодня отвечал; известия" принесенные с Украины в Партизанский штаб только что прибывшими подпольщиками и партизанами; все прочие где-нибудь услышанные политические новости и сенсации; вообще — все; литература, искусство, анекдоты… Галан был великолепным рассказчиком и непревзойденным собеседником. Мы очень сблизились с ним в те нечастые зимние вечера и ночи на улице Горького, в коктейль-холле.

Вскоре после этого Галан выехал на фронт, на Курскую дугу, должно быть, в командировку от газеты "Радянська Україна". А мой путь теперь чаще лежал по в Лаврушинский переулок, а на Пушкинскую, где жила моя жена.

И увиделись мы с Галаном, собственно, только осенью в Харькове. Харьков освободили в сентябре, и на другой же день небольшим специальным самолетом мы втроем — Рыльский, Панч и я — вылетели туда: восстанавливать и налаживать культурный сектор мирной жизни. Через день-другой прибыл туда и Галан, кажется, корреспондентом "Радянської України". Мока не разминировали центр города, мы жили на Юмовской, где разместился и ЦК партии. Потом мы с Панчем перебрались далеко, на Клочковскую, — наши прежние харьковские квартиры стояли без окон и дверей. Галан приходил к нам вечерами; город утопал в прифронтовой тьме, электростанция еще не работала, и наши ночные разговоры протекали возле карбидного светильника. Это были снова задушевные бдения у огонька: разговоры о повседневных мелочах, о конкретных вопросах возрождающейся жизни, о животрепещущих проблемах восстановления города, мечты о будущем, воспоминания о прошлом, споры и даже ссоры.

Победное наступление наших войск развивалось, фронт отходил все дальше и дальше, освободили Киев. Панч перебазировался в Киев сразу — налаживать писательское житье-бытье, я до весны задержался в Харькове — с редакцией журнала "Україна", а Галан передвигался вслед за фронтом — он рвался как можно скорее во Львов. Освободили Львов — и Галан вошел в родной город с первыми воинскими частями. Да… вернулся наконец домой — после отъезда на курорт три года назад — Ярослав. Так еще в дни войны возобновился Львовский период жизни Галана.

В Киев Ярослав приезжал часто — по делам редакции, по делам Союза, по своим личным творческим делам, и мы много раз встречались с ним в редакциях, в Союзе, на улице.

Творчески это был очень активный период в жизни Галана: пьесы, рассказы, публицистика. Публицистика в особенности: Нюрнберг, антипапские фельетоны, постоянные выступления против националистов.

И вот — смерть, смерть от руки националистов, по приказу Ватикана.

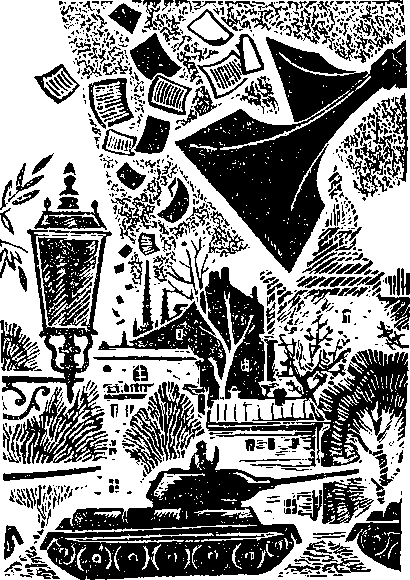

Я прилетел во Львов на похороны Галана.

Зловеще выглядел в те дни старинный Львов. По улицам проходила многотысячная демонстрация: жители Львова заявляли свой протест, свое возмущение подлым, зверским убийством. Вдоль улиц, по пути следования похоронной процессии, шпалерами выстроились войска: были основания опасаться, что националисты-диверсанты попытаются учинить еще какую-нибудь провокацию. Между рядами вооруженных солдат медленно двигался похоронный кортеж: красные знамена с черной каймой, девушки с бесчисленными траурными венками, букеты осенних цветов… Похоронный марш.

На Лычаковском кладбище толпа разлилась по всем аллеям и проходам между могилами. Прощальное слово над гробом говорили двое: ближайший друг и товарищ Галана — Петро Козланюк и я — от писателей Украины, от Союза, от украинской интеллигенции и общественности.

Разве припомнишь, о чем говорили мы тогда? Горе разрывало наши сердца, тоска и скорбь теснили грудь, тревога холодила душу. Мы оба вложили в свою речь всю страсть переполнявших нас чувств, но никакие пламенные слова, никакие проклятия не могли оживить, вернуть нам товарища, друга, побратима и соратника. Погиб человек чистого сердца и светлого разума, погиб на боевом посту. Он рвался на фронт — солдатом, на фронт его не взяли, но он, все-таки, бойцом провоевал всю войну; война окончилась, а он так и остался бойцом, солдатом — фронт пришел к нему в дом.

С похорон мы ушли вместе с Петром Козланюком. Горе, тоска, скорбь лежали на душе. И, не сговариваясь, мы спустились в какой-то подвальчик, в первую попавшуюся забегаловку. Никогда не справлял я поминок по погибшим товарищам, а тут оно вышло как-то само собой. Мы с Петром просидели в этом подвальчике весь день, до позднего вечера, — переполошили весь Львов, всю область: нас не могли найти, и возникло подозрение, что нас обоих, произносивших надгробное слово, захватили диверсанты-националисты — их тогда в западных областях было до черта, в особенности во Львове. Этот переполох остался для нас еще одной памяткой о Ярославе — в конце концов мы поступили чисто по-галановски: искали утешения в милом сердцу Ярослава уюте кофейни. И с этого дня наша дружба с Козланюком стала теснее и крепче.

Многие считали Ярослава Галана суровым, холодным, даже черствым. Это ошибка — как раз таким он и не был. Наоборот — натура нежная, горячего сердца, доброй и мягкой души, Ярослав всегда подкупал близких ему людей своей особенной человечностью.