Книга: Рассказ о непокое (Страницы воспоминаний об украинской литературной жизни (минувших лет))

Назад: Вишня

Дальше: Галан

Ирчан

Мирослав Ирчан вернулся из Канады, должно быть, лишь в начале двадцать девятого года, но у меня всегда было такое чувство, что я знаю Мирослава очень давно — с юношеских лет или, по крайней мере, с первых дней революции.

Возможно, это объяснялось тем, что еще в двадцать третьем году, в самом начале моей литературной деятельности, я прочел сборник новелл Ирчана "Фильмы революции", и они произвели на меня незабываемое впечатление: оказались чрезвычайно близки моему тогдашнему мировосприятию.

Вероятно, существенную роль в моем сближении с Ирчаном и вот в этом ощущении давнего знакомства сыграли и его пьесы, с которыми, как позднее с пьесами еще одного моего друга — галичанина Галана, я познакомился задолго до того, как узнал их автора. Многочисленные пьесы Ирчана — подлинно фильмы революции, и очень жаль, что они не были вправду экранизированы. Часть их Ирчан написал, живя и работая в Канаде, в Товариществе "Украинский Рабоче-Фермерский дом", и присылал к нам на Украину. А я читал эти пьесы и писал о них — как член Главреперткома, театральный критик и рецензент, редактор театрального журнала.

Но, пожалуй, больше всего привлекала к себе самая личность Мирослава — человека на редкость доброго, душевного, мягкого и ко всем доброжелательного.

Были у нас с Ирчаном и чисто деловые отношения еще до того, как познакомились: Ирчан возглавлял в двадцать четвертом и двадцать пятом годах "Заокеанский филиал "Гарта" — был создан и такой филиал стараниями великого собирателя украинской литературы Василя Блакитного. А связь Ирчан-драматург поддерживал не столько с "Гартом" литературным, сколько с "Г.А.Р.Том" театральным, в котором работал я.

И, однако, первые два-три года после возвращения Ирчана на Украину мы с ним встречались редко: Мирослав был по горло занят своими специфически "галичанскими" делами, которые свалились на него, как только он появился на нашем континенте. Ведь в то время коммунистов среди писателей было немного, и каждый литератор — член партии был загружен партийными поручениями сверх меры. На долю Ирчана выпало заняться объединением украинских писателей-галичан, эмигрантов из панской Польши, в литературной организации "Західна Україна" и стать ее первым председателем. И сразу же браться за создание и редактирование журнала "Західна Україна".

Наши встречи с Ирчаном происходили в ту пору большей частью в связи с написанной им очередной пьесой, потому что Мирослав неизменно просил меня прочитать ее в рукописи; еще со времен его пребывания в Канаде он привык, что я всегда выступал первым рецензентом его драматургических произведений. Впрочем, случалось, конечно, что я заходил к нему и просто так, "без дела" — послушать радио: в те годы радиоприемники еще были редкостью на Украине, слушали преимущественно местное радио по "вестер-линии", а Мирослав привез с собой из Америки неплохой приемник.

Потом за чашечкой душистого кофе, которое Мирослав готовил артистически, шли у нас долгие беседы.

Это были чаще всего рассказы Мирослава о жизни украинцев за океаном — в Канаде и США: тогда-то я и получил первые сведения об украинской эмиграции, собственно, узнал, что существует такая эмиграция, и не только политическая, контрреволюционная, петлюровская, но и обыкновенная трудовая, в которой господствуют прогрессивные, тяготеющие к Стране Советов настроения; узнал и о том, что внутри эмиграции — многочисленной, насчитывающей не один миллион — продолжается непрерывная, упорная классовая борьба. Мирослав совсем недавно прибыл с передовой линии этой борьбы.

Тут нужны некоторые пояснения. "Галичменов", то есть галичан, в те годы было на Украине немало — основной их контингент составляло "наследие" первой мировой и гражданской войн. Прежде всего — остатки УГА ("Украинской Галицийской армии"), которая в начале восемнадцатого года пришла вместе с немцами и австро-венграми "спасать" и "освобождать" Украину от большевиков. Это была чуть ли не стотысячная армия юношей шестнадцати — восемнадцати лет; пожалуй, половина их полегла на поле боя, слепо веря, что и вправду борется за свободное и независимое украинское государство, или вернулась в Галицию, когда им был дан "от ворот поворот" конницей Котовского, Примакова и Буденного. Но несколько тысяч, втянутые в гражданскую войну на Украине, растасовались — пошли не только к желтоблакитным, но и в лагерь красных, а там и осели на Большой Украине… Кроме УГА, заметное "наследие" оставили после себя легионы "Сечевых стрельцов": частично это были военнопленные еще с австрийского фронта мировой войны, большая же часть — остатки тех полков "сечевиков", которые во время "Трагедии Первого мая" примкнули не к Петлюре, не к Деникину, не к белополякам, а к красным и вошли в состав Сорок четвертой и Сорок пятой дивизий Красной Армии. Вот из этих-то воинов-"сечевиков" был и Ирчан. И еще некоторое количество галичан осталось от тех времен, когда в Галиции, в годы мировой войны, хозяйничала русская оккупационная ("освободительная"!) царская армия, генералы которой в своей политике руководствовались принципом "тащить и не пущать", "искоренять" всех инородцев, и особенно "сепаратистов-мазепинцев"; тогда из Галиции в Россию вывезено было много людей из местной украинской интеллигенции — "на предмет" русификации ее среди необъятных российских просторов.

Летом тридцать третьего, если не ошибаюсь, года мы, писатели, члены "Локафа" — "Литературной организации Красной Армии и Флота" — организации межгрупповой, как раз тогда созданной, — проходили военную переподготовку в армии: полтора месяца на курсах, а затем — недели две на маневрах. Мы с Ирчаном оказались в паре — и на курсах, на школьной скамье, и на маневрах, при выполнении заданий боевой учебы. Вот тут-то мы окончательно подружились.

Припоминаю, как выезжали на маневры: "место назначения неизвестно", потому что район предстоящих маневров — военная тайна.

Я, Ирчан и Сергей Пилипенко были прикомандированы к Штабу главного командования: в "битве" между "синими" и "красными" мы должны были, прикрепив к фуражкам белые ленты, что давало нам право беспрепятственно переходить через "фронт", сообщать Штабу наблюдения, сделанные "со стороны", как бы глазом наблюдателя-иностранца.

Вечером мы погрузились в эшелон, утром поезд остановился в том самом "неизвестном месте", которое оказалось… моей родной Жмеринкой.

Мы с Ирчаном попали в казарму бывшего, при царе, Девятого стрелкового полка — в огромный дортуар на сотню коек. Наши кровати стояли рядом, впритык: вот когда мы наговорились досыта — и ночами, и в часы отдыха.

Ведь эти места — казармы Девятого полка и плац между корпусами казарм — были слишком памятны, по-разному, и мне и Ирчану.

Я, еще гимназистом, играл здесь в футбол; потом — тоже в гимназические годы, в годы первой мировой войны, когда в этих казармах разместились многочисленные военные госпитали, — работал добровольцем-санитаром в свободные от занятий часы; позднее — уже после окончания четырехлетней империалистической войны, в войну гражданскую, когда из немецкого плена хлынула многотысячная волна военнопленных-репатриантов, сплошь больных сыпным тифом, — я снова работал здесь, уже студентом, в отряде по борьбе с сыпняком: санитаром, лекпомом, начальником морга — до тех пор, пока и сам не свалился в сыпнотифозной горячке. И тут же, в этих казармах, позднее, в двадцатом, кажется, году, — я тогда работал в Красном Кресте, — лежали вповалку на соломе сраженные эпидемией галичане, среди них и "Сечевые стрельцы". Я ходил за ними, выносил трупы, складывал на дроги и вывозил к братским могилам. В треугольнике Жмеринка — Ров — Браилов (район деятельности нашего отряда Красного Креста) захоронено было тогда что-то около десяти тысяч…

Ирчану тоже очень памятны были те события, только… "с другой стороны": он был среди "сечевиков"…

"Сечевые стрельцы" — с петлюровцами, "Сечевые стрельцы" — с деникинцами, "Сечевые стрельцы" — с красными… Трудными и путаными тропами прошли свой путь воинские формирования — УГА и "Украинские сечевые стрельцы". Путаным и трудным был и тот период истории нашего народа. Сложные, путаные дела, смутное и суровое время… "Трагедией Первого мая" назвал свою книгу об этом времени и об этих делах участник событий — писатель Мирослав Ирчан. Горькая, но честная книга.

Конечно, немалую службу сослужили "усусы" националистической вандее: шли за политиками, стремившимися осуществить националистическую программу; хватало национализма и в мировоззрении большинства "усусов", воспитанников учителей-сепаратистов и клерикалов-самостийников. Всякое там было! Но была и трагедия целого поколения галицийской украинской молодежи на заре революции, на заре ее собственной жизни, молодежи, жаждущей национального освобождения, но запутанной и запутавшейся… Ныне, когда я уже основательно познакомился с историческими источниками и сопоставил полученную информацию со своими собственными впечатлениями того времени (я как-никак современник этих событий), не могу не разделить позиции Ирчана. Коварные силы реакции упорно обращали патриотические чувства того поколения украинской молодежи на горе Украине и во зло украинскому народу.

Мирослав тяжко скорбел о своем и вправду потерянном поколении, сам он из этого трагического процесса вышел коммунистом, большевиком. Но душа его была тяжело ранена, раны были еще свежи, сочились кровью.

Вспоминаю, как начался у меня с Мирославом разговор на эту тему тогда, на маневрах.

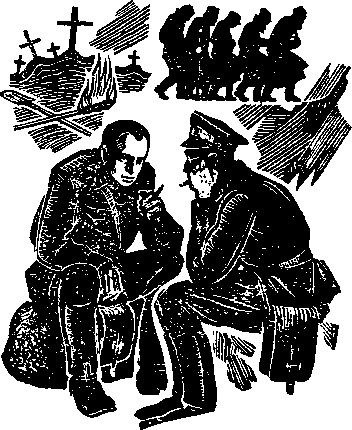

Жмеринку обороняли "синие", а брать должны были "красные". Мы с Мирославом получили в Штабе задание — дать описание "боя". Штабисты взяли наш планшет, сложили карту кверху квадратом, на котором должна была развернуться "битва", и ткнули острием карандаша в высотку, господствующую над пересеченной местностью: вот отсюда! Исполняйте… И мы пошли искать эту высотку. Дорога привела нас на кладбище, и мы отыскали указанную нам точку: это была… могила моих родителей. Удивительные бывают в жизни случаи и стечения обстоятельств… Мы с Мирославом сели на могильный холмик, положили планшеты, вооружились блокнотами. Но "боя" все не было и не было. И мы сидели, греясь в теплых лучах предосеннего солнца, и перед нами раскрывалась панорама города и окрестных дубрав и полей: прекрасный, милый моему глазу ландшафт Подолии — холмистый, разбегающийся волнами, с пригорками и долинами, с буковыми и грабовыми рощами в ложбинках.

Кладбище располагалось на холме, могила моих родителей была на высоком месте — и видно отсюда было далеко-далеко кругом. Центральную часть кладбища, где хоронили жмеринских жителей, отделял неглубокий ров от могил "пришлых" — тут начиналось одно из военных кладбищ, которые за четыре года империалистической войны, а потом за четыре года войны гражданской окружили Жмеринку почти сплошным кольцом. Я знал все эти кладбища — копал там могилы, возил на дрогах покойников, потом заливал известкой. Знакомо было мне и то кладбище, которое лежало перед нами.

— Мирослав, — сказал я, — а знаете, это ведь могилы ваших "усусов"…

Вот тогда и начался наш разговор. "Бой" мы наблюдали не настоящий — условный, искусственный, без смертей. Но смерть перед нами стояла настоящая, и могилы были настоящие и Мирославу не безразличные.

Книгу "Трагедия Первого мая" я прочел году в двадцать четвертом, как только она вышла в свет, теперь я получил к ней подробные комментарии — от автора.

Много раз мне доводилось беседовать с Ирчаном, — был он собеседник интересный, содержательный, умный, но этот разговор запомнился особо: в него Мирослав вложил всю свою боль.

А на кладбище этом случилось мне побывать еще раз — лет через двадцать. Собственно, не на кладбище, а в тех местах. Могил уже там не было. Жизнь перепахала поля боев, и стояла теперь на давних могилах высокая рожь, ветер гнал ее волнами за горизонт.

Да, такова судьба всех могил: по ним пройдет плуг и вспашет их на благо будущих поколений.

И очень немногое — ничтожная часть — сохранится в памяти молодых из пережитого их предшественниками.