Глава 6

О «Макдоналдс», благодарю тебя за твой благословенный сияющий трезубец!

Доктор Клэр никогда не разрешала нам есть в Макдаке на Харрисон-авеню, хоть я не слишком-то постигаю смысл этого запрета: она позволяла нам с Лейтоном сколько угодно набивать животы рядом, в пирожковой, где подавали куда более вредную еду.

Как-то раз я пристал к доктору Клэр с вопросами насчет критериев ее эмбарго на Макдаки, но она просто-напросто заявила: «Слишком много их развелось». Как будто в этих словах был какой-то смысл. Однако хотя ее логика от меня ускользала, она была моей матерью. Дело матери – устанавливать правила, а дело ребенка – их выполнять, какими бы вздорными они не казались.

Когда мы ели в пирожковой, я часто смотрел через парковку на две пластиковые арки – скорее желтые, чем золотые, но все равно неимоверно соблазнительные. Наблюдал за толпящимися вокруг горок на игровой площадке малышами, за бесконечной чередой ползущих мимо окна для автомобилей пикапов и минивэнов. Это место притягивало меня как магнит, беспричинно. И собственно говоря, не одного меня, а практически все двенадцатилетнее население округи. Однако в отличие от большинства я был буквально вынужден зорким взором ученого документировать все составляющие этого притягивающего луча, хотя мои мышцы так и порывались рвануть в красно-желто-оранжевый приют. Я как-то читал, что эти цвета усиливают аппетит (исследования подтверждают).

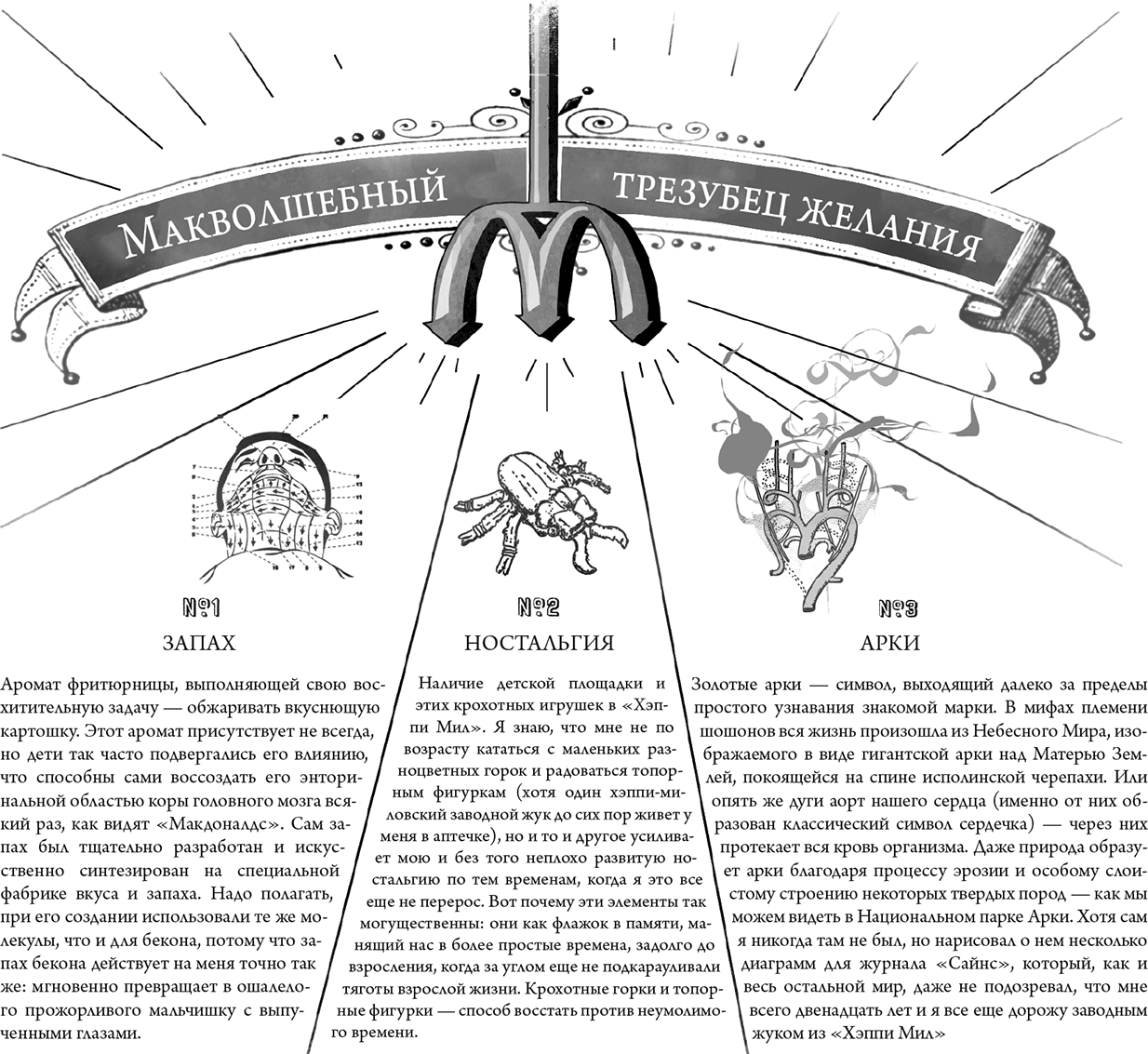

Я не специалист по части рекламы, но, анализируя собственное поведение в районе «Макдоналдса», выработал рабочую гипотезу насчет того, как это заведение в три шага проникает за мои барьеры эстетического желания, воздействуя при этом на разные органы чувств:

Быть может, потому, что теперь я официально стал беглецом, когда я вступал в «Макдоналдс» близ сортировочной станции Покателло, макволшебный трезубец желания действовал на меня в полную силу. Иной раз, когда доктор Клэр везла нас по Харрисон-авеню мимо одной торговой площади за другой, меня охватывало щемящее и тоскливое чувство, но любые муки совести из-за гибели американской природы мгновенно исчезали под воздействием магических чар Трезубца.

И вот теперь, в городе улыбок, за двести пятьдесят миль от Бьютта, я приблизился к мерцающему над стойкой красочно обильному меню и, выбрав цель, указал на нее, с запозданием поняв, что по-прежнему сжимаю в руке измерительную рулетку. Женщина за стойкой обернулась, посмотрела, на что я указываю, и снова перевела взгляд на меня.

– «Хэппи Мил» с чизбургером? – уточнила она.

Я кивнул. Доктор Клэр, теперь ты меня не остановишь!

Она вздохнула и что-то пробила в большом сером ящике перед собой. На маленьком зеленом экранчике наверху ящика зажглась надпись: «Среднее время обслуживания 17,5 секунд».

Собрав все составляющие «Хэппи Мил», продавщица сказала:

– Пять долларов, сорок шесть центов.

Я вдруг понял, что руки-то у меня заняты компасом, блокнотом, рулеткой и лупой, так что торопливо перехватил их по-другому, чтобы выудить из кошелька десятидолларовую бумажку.

– И куда ты собрался со всем этим барахлом? – монотонным голосом спросила продавщица, протягивая мне сдачу. Я подумал, укладываюсь ли в это ее семнадцати-с-половиной секундное среднее время.

– На восток, – ответил я загадочно и взял у нее из рук пакет с «Хэппи Мил». Пакет тихонько зашелестел. Я чувствовал себя до ужаса взрослым.

Перед тем как выскользнуть через автоматические двери обратно в ночь, я быстренько проверил, какую игрушку мне дали с «Хэппи Мил». В запечатанном пластиковом пакетике оказалась фигурка пирата – дешевая топорная поделка, цельная, без движущихся частей. Я вскрыл пакетик и провел большим пальцем по лицу пирата. Почему-то сама эта топорность действовала на меня успокаивающе. Возможно, из-за того, что китайский раскрашивающий автомат промахнулся и поставил зрачки пирата чуть ниже выпуклостей для глаз – из-за чего казалось, будто он потупил взор долу со скорбно-смиренным, совсем не пиратским видом.

Возвращаясь обратно в темноте, прочь от однообразного, скорее желтого, чем золотого, сияния высящихся над головой арок, я вдруг вспомнил одну лекцию в Технологической школе университета Монтаны, которую посетил совсем незадолго до смерти Лейтона. Я впервые за все это время подумал о ней – довольно странно, ведь тогда я ушел оттуда в уверенности, что в жизни не забуду того, чему стал свидетелем минуты назад.

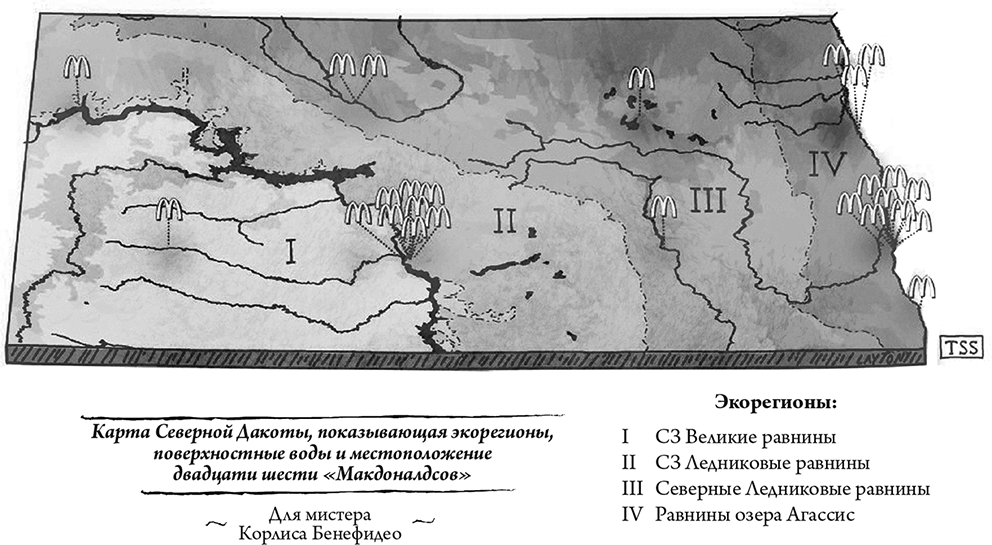

Я увязался с отцом до Бьютта, чтобы послушать презентацию восьмидесятидвухлетнего картографа по имени Корлис Бенефидео о его проекте картографирования Северной Дакоты. Лекцию спонсировало Геологическое бюро Монтанского технологического и, наверное, реклама была поставлена из рук вон плохо, потому что кроме меня в зале присутствовало только шесть человек. Я и сам услышал об этой лекции только накануне вечером – из морзянки по моему любительскому радио.

Отсутствие слушателей тем более удивляло, что мистер Бенефидео показал нам сногсшибательные работы. Он завершал двадцатипятилетний проект: систематическое документирование Северной Дакоты посредством серии карт, демонстрирующих поистине всеобъемлющее понимание истории, геологии, археологии, ботаники и зоологии этого штата. Например, одна карта показывала незначительные колебания миграционных маршрутов птиц по западно-восточной оси за последние пятьдесят лет, другая иллюстрировала связь между флорой и материнскими породами на юго-восточных равнинах штата, третья – зависимость количества убийств от частоты использования семнадцати пограничных пунктов с Канадой. Все было выполнено карандашом и пером, очень тонкими линиям: ему приходилось показывать нам подробный слайд каждой карты – и в том проявилась его сила увеличения всего остального мира.

Тихим, еле слышным голосом мистер Бенефидео поведал нам, что сделал более двух тысяч подобных карт, и что именно с такой степенью глубины мы и должны изучать наш край, наши штаты и нашу историю. В идеале, сказал он, ему бы хотелось сделать такие серии для каждого штата, но он скоро умрет, а потому надеется, что эту задачу возьмет на себя следующее поколение картографов. Мне показалось, что, произнося это, он глядел прямо на меня, и все в комнате словно бы вдруг наполнилось мерным гулом.

Шагая к сортировочной станции по темным улицам Покателло, я вспоминал диалог между одним из немногочисленных слушателей и мистером Бенефидео по окончании лекции.

– Не спорю, роскошные карты, – заявил слушатель, с виду – типичный пижонистый выпускник, полевик-геолог. – Но как насчет современности? Почему вся эта область так и застряла в прошлом веке? Как насчет карты расположения «Макдоналдсов», или беспроводных точек доступа к интернету, или зон приема сотовых телефонов? Гугловских мэшапов? Как насчет демократизации географических информационных систем для масс? Разве вы добьетесь полноты обзора, игнорируя все эти тренды? Почему бы не взяться и за них тоже? Почему бы… ну, вы понимаете!

Мистер Бенефидео посмотрел на разошедшегося юнца без гнева, но и без особого интереса.

– Даю вам свое благословение взяться за все эти карты и схемы, – промолвил он. – Гугловские смеша?..

– Мэшапы, сэр. В наши дни всякий может очень быстро сделать карту, например, своих любимых маршрутов восхождения на Титоны. А потом пустить ее в сеть, чтоб мог пользоваться любой.

Этот парень явно страшно гордился картой своих любимых маршрутов. Широко улыбаясь, он повернулся и провел ладонью по голове.

– Мэшапы, – повторил мистер Бенефидео, словно бы катая это слово во рту и проверяя на вкус. – Заради бога, делайте ваши мэшапы. Звучит… заманчиво. А я уже слишком стар для всех этих технологий.

Геолог снова самодовольно погладил макушку, улыбнулся остальным немногочисленным слушателям и, радуясь своей технологической просвещенности, собрался уже было сесть на место, как мистер Бенефидео заговорил снова.

– Однако же я свято уверен, что прежде, чем хотя бы приступить к вопросу о влиянии «Макдоналдса» на нашу культуру, нам следует гораздо полнее понять происхождение различных ингредиентов нашей пищи, их связь с землей, на которой они выращены, а также их взаимодействие между собой. Я мог бы, взяв лист бумаги, изобразить на нем очертания Северной Дакоты, а потом точками обозначить местоположение каждого «Макдоналдса» – и даже разместить то, что получится, в интернете. Но для меня это не будет настоящей картой – всего лишь пометками на бумаге. Карта не просто отображает, она формулирует и создает смыслы, она образует мосты между «здесь» и «там», между разобщенными идеями, о взаимосвязи которых мы прежде не подозревали. А вот это уже гораздо сложнее.

Лично я (возможно, потому, что так и не научился толком противостоять макволшебным трезубцам), в отличие от мистера Бенефидео, не видел такой уж проблемы в том, чтобы включать в свои карты детища современного прогресса. Да, я мог прослеживать тропы скупщиков пушнины в девятнадцатом веке – но я проследил бы их относительно расположения современных торговых центров.

Словом, особый упор, который мистер Бенефидео делал на старых принципах и методах картографирования – при помощи лишь рук, да набора инструментов, а также карандашей, ручек и теодолитов, – так на меня подействовал, что у меня аж кончики пальцев зачесались от возбуждения. Подобно ему, я рисовал карты без всяких там компьютеров и навигаторов. Сам не знаю почему, но так я куда сильнее ощущал себя творцом. А с компьютерами – всего лишь оператором.

– Ты старомоден, – как-то со смехом сказал мне доктор Йорн. – Мир стремительно шагает вперед, ты родился после изобретения интернета, а цепляешься за методы, которыми я пользовался в семидесятые годы, студентом.

Доктор Йорн, конечно, не хотел никого обижать, но его слова меня больно задели. Поэтому теперь, услышав мистера Бенефидео, я внутренне выдохнул: вот предо мной стоял обладатель самых внушительнейших эмпирических навыков, какого я только когда-либо видел, – и он разделял мои старомодные убеждения! После окончания лекции, выждав, пока народ разойдется, я подошел к нему. Усталые покрасневшие глаза мистера Бенефидео были частично спрятаны маленькими круглыми очками. Под чуть скошенным налево носом проглядывал легчайший намек на седые усики. Стоя перед кафедрой, старый ученый сворачивал карты.

– Простите, мистер Бенефидео, – обратился к нему я.

– Да? – он поднял глаза.

Мне столько хотелось ему сказать! Про связывающие нас неразрывные узы общности, и про то, что это самая важная встреча в моей жизни, даже если я больше никогда не увижу его, и что я буду помнить эту лекцию до самой смерти – и даже про его очки: ужасно хотелось спросить, почему он выбрал такие круглые очочки.

Но вместо всего это я только и сказал:

– Я беру Монтану.

– Чудесно, – без колебания отозвался он. – Чертовски трудный штат. На двенадцати градусах долготы целых семь экорегионов четвертого уровня. Но зато всего тринадцать пограничных пунктов. Позаботься, чтоб у тебя времени хватило. У меня как раз с этим и проблема. Фитильку не хватило свечки.

Я посмотрел на часы. 2:01 ночи. «Хэппи Мил» с чизбургером превратился в давнее воспоминание. Я ругательски ругал себя, что не догадался взять еще и сэндвич на утро. После еды я вернулся на сортировочную и поискал Два Облака, но ни его, ни поезда на Вегас уже не было. Я снова осторожно залез на платформу, проскользнул в безопасность «Ковбоя-кондо» и принялся ждать. Поезд тронулся только глубоко за полночь. Расхождение между реальным отбытием и предсказанием Бродяжьей справочной заставило меня усомниться в надежности этой службы. Кто такой – тот парень из Небраски? Может, он просто набирает что попало. А вдруг мой поезд направляется на запад в Бойсе, а оттуда в Портленд?

Но через некоторое время я просто отдался на волю медленного, но неуклонно катящего вперед поезда. Поеду, куда он меня повезет. Теперь уже ничего не изменишь. Портленд, Луизиана, Мехико, Саскатун – я здесь. Это принятие, осознание неизбежности пункта нашего назначения, даровало покой не только разуму, но и телу. Только теперь я понял, до чего же устал. Ведь это был самый длинный день в моей жизни! В приступе отважного желания застолбить территорию, я сонно поставил неподвижного смиренного пирата на приборную панель «виннебаго».

– Сторожи меня, Рыжебородый.

Как я ложился на огромную кровать с горным пейзажем, не помню, но проснулся потом от того, что поезд резко затормозил, а я полетел на пол.

Я выглянул в окно. За пеленой слабого дождика мерцало море оранжевых огоньков. Я бросил взгляд на часы. 4:34 утра. Наверное, это Грин-Ривер, еще один транспортный узел Тихоокеанской железной дороги. Интересно, что сейчас делают люди там, в городе мерцающих огней? По большей части, наверное, спят. Хотя очень может статься, какой-нибудь мальчуган проснулся и гадает про себя, каково это – ехать среди пустыни на товарняке. Мне даже отчасти захотелось поменяться с ним жребием, занять его место на темном подоконнике, отправить его в приключение навстречу неизвестности, а самому остаться и гадать, каково это.

Поезд покатил дальше. Я смотрел, как влажные огоньки постепенно тают в безбрежной темноте пустыни.

Снова заснуть мне не удалось. Медленно проходила ночь. Очень скоро стало ясно: на этом поезде я не смогу спать полноценные и непрерывные восемь часов – лишь короткими и нерегулярными урывками. Слишком много внезапных остановок и троганий с места, слишком шумно, слишком трясет. Тот, кто заведовал тормозами, руководствовался целью доехать куда надо, а вовсе не дать мне, тайному пассажиру, возможность спокойно вздремнуть. Когда-то я рисовал схему, как дельфины спят только одной половиной мозга – это позволяет им плыть и дышать под водой без риска утонуть. Я попытался в подражание им спать одним глазом, но от этого лишь глаза стало щипать, да и голова разболелась, причем не половиной мозга, а вся целиком.

Наконец, после бессонного расхаживания по салону туда-сюда, я решил: момент настал – пора заглянуть в чемодан. В «виннебаго» было практически совсем темно, лишь изредка где-то в великой пустыне вспыхивали непонятные огни. Включив фонарик, я направил луч на чемодан, облизал большой и указательный пальцы и медленно начал расстегивать молнию, опасаясь, что чемодан взорвется и разметает все мои пожитки по внутренностям «Ковбоя-кондо». Однако под крышкой все оказалось цело, несмотря на дикую гонку минувших двадцати четырех часов. Теодолит работал исправно, а когда я включил Игоря, тот честно запищал. Похоже, все было в порядке.

И тут я заметил блокнот доктора Клэр. Меня захлестнула волна вины. Что же я натворил? А вдруг я разрушил этим воровством всю ее карьеру? Чего она хватится раньше – пропажи сына или блокнота?

Вытащив блокнот, я посмотрел при фонарике на обложку. Может, мне удастся хоть капельку искупить грех, если я помогу ей решить тайну монаха-скакуна?

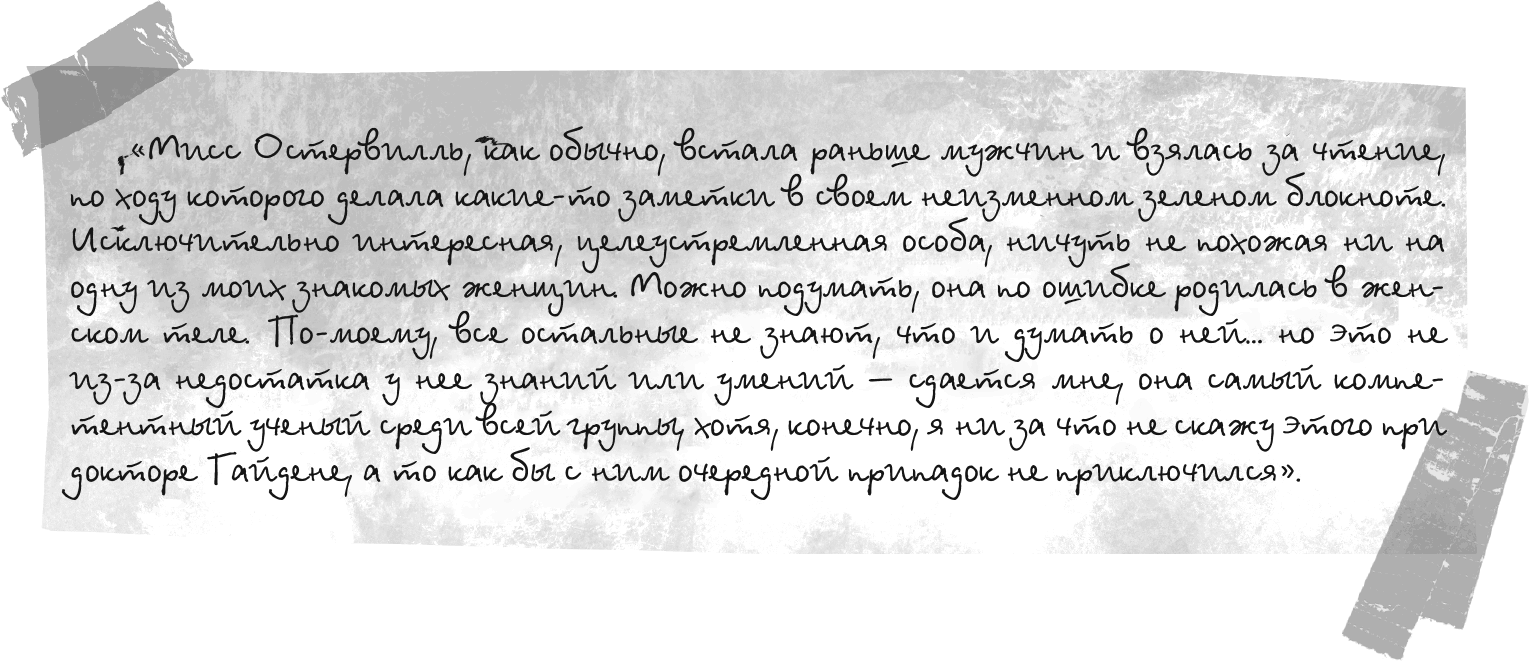

Я открыл блокнот. На внутренней стороне обложки доктор Клэр наклеила ксерокопию вырезки из чего-то вроде старинного дневника:

Мисс Остервилль? Знакомое имя. На вложенном под обложку листке бумаги доктор Клэр написала:

Единственное упоминание ЭОЭ по имени за всю Вайомингскую экспедицию. Из дневника Уильяма Генри Джексона, служившего в экспедиции фотографом в 1870 году. Гайден как-то описывает какую-то «даму» и ее «испачканные платья», но не уточняет. Я часто гадаю, что вообще делаю в этом мире, где так мало данных. Это не наука. У меня только и есть, что книга Энглеторпа, несколько дневников, архивы, еще кое-что – почему мне приходится додумывать? Есть ли у меня право на это? Одобрила бы ЭОЭ?

Единственное упоминание ЭОЭ по имени за всю Вайомингскую экспедицию. Из дневника Уильяма Генри Джексона, служившего в экспедиции фотографом в 1870 году. Гайден как-то описывает какую-то «даму» и ее «испачканные платья», но не уточняет. Я часто гадаю, что вообще делаю в этом мире, где так мало данных. Это не наука. У меня только и есть, что книга Энглеторпа, несколько дневников, архивы, еще кое-что – почему мне приходится додумывать? Есть ли у меня право на это? Одобрила бы ЭОЭ?

И тут до меня дошло. ЭОЭ. Эмма Остервилль! Ну конечно же! Моя прапрабабушка, одна из первых женщин-геологов во всей стране. Я не очень-то знал ее историю, но помнил, что в конце концов она вышла замуж за Терхо Спивета, который в 1870-ых работал стрелочником на железной дороге в Вайоминге, на станции «Красная пустыня». После свадьбы молодожены переехали в Бьютт, где он работал в шахте, а она оставила карьеру, чтобы растить детей. Чем и положили, я так полагаю, начало моей семье.

Доктор Клэр очень часто упоминала Эмму Остервилль.

– Первая вышедшая замуж за Спивета, – говорила она. – Большое достижение.

Она ссылалась на эту самую Эмму Остервилль так часто, что у меня невольно складывалось ошибочное убеждение, будто Эмма приходилась прабабкой ей самой, а вовсе не отцу.

Меня всегда смущало в истории Эммы то, как она отказалась от работы своей мечты, проведя в экспедиции Гайдена всего-навсего три месяца. Видать, в этой самой Красной пустыне произошло что-то очень уж странное, если она была вынуждена оставить место в экспедиции – место, полученное с невероятным трудом, в эпоху, когда никто не рассматривал женщину как компетентного специалиста. Она же могла стоять у истоков феминизма, могла стать первой женщиной-профессором геологии во всей стране, смести воздвигнутые на этом поприще гнусные барьеры сексизма – а сама отказалась от заветной мечты, чтобы выйти замуж за невежественного финского иммигранта, который и по-английски-то едва говорил. Но почему? Почему она бросила всё – ранние утра за чтением и записями в зеленом блокноте, возможность показать себя перед мужами науки, зависть, влияние, территории для исследования? Почему она бросила это всё ради того, чтобы переехать в Монтану, в Бьютт, и стать женой шахтера?

Я открыл первую страницу. Доктор Клэр написала на ней:

А ниже:

Она родилась не в Скалистых горах, где ей предстояло недолго работать геологом, затем выйти замуж, а со временем и умереть. Родилась она в Вудсхолле, в штате Массачусетс, на борту белого плавучего домика, пришвартованного посреди Грейт-Харбор, полоски спокойной воды, защищенной от волн и ветров залива узким полукружьем мыса Пензанс-Пойнт, где среди утесов строят себе дома отставные капитаны. Ее отец, Грегор Остервилль, был рыбаком – из семьи потомственных рыбаков, что многие сотни лет плавали в этих водах на потрепанных суденышках, возвращаясь домой, когда зарядят ледяные дожди.

Мать ее, Элизабет Тамур, была из тех стойких женщин, которые, выйдя за рыбака, не жалуются, что простыни очень быстро желтеют от соленого воздуха, а запах рыбьей чешуи не выветривается из-под ногтей мужа даже по ночам, когда они вместе лежат в постели, слушая, как плещутся за стенами домика волны.

Схватки начались внезапно. Стоял пасмурный июльский день, она подметала растрескавшиеся доски палубы, когда вдруг словно бы чья-то гигантская рука сдавила большим и указательным пальцем ее внутренности. Сильно. Еще сильнее. Метла чуть не отправилась за борт, но Элизабет успела перехватить деревянную рукоятку и осторожно приставила ее к порогу. Плавучий домик, как всегда, легонько покачивался.

Времени добираться до большой земли уже не было. Грегор только что вернулся с пристани, так что он вымыл руки с мылом в морской воде и взялся за дело. Через сорок пять минут он достал нож и перерезал пуповину новорожденной дочери, а плаценту поймал в фарфоровую миску. Передав завернутую в одеяльце и попискивающую малышку жене, он вышел на палубу и выкинул содержимое миски в море. Плацента плыла по волнам, точно алая медуза, но вскоре ушла в глубину.

Той ночью Элизабет – которая не любила море, но любила мужа, терпеть не могла рыбу, которой они ужинали каждый вечер в одиноко дрейфующей комнатенке, зато любила смотреть, как его руки ловкими движениями потрошат и чистят белобрюхую треску, – при свете луны поглядела на свою маленькую Эмму и молча пожелала, чтобы малютке, чьи крохотные пальчики двигались порывисто, как мальки рыб, не пришлось расти в таком месте. Какое будущее уготовано ей? Привыкнув к постоянной качке, ребенок будет всегда пугаться покоя земли. Площадка для игр – склизкие лужицы, образованные в базальтовых скалах приливом, игрушки – раковины крабов-отшельников. Друзья и маленькие тайны на мокрых песчаных берегах под неизменной сенью нависающих утесов, вечный запах гниющей рыбы и водорослей, беспрестанное утробное ворчание рыбаков, разделывающих улов, хлопанье намокшей шерсти, круженье над головой чаек с острыми неморгающими взорами, долгие холодные зимы, долгие холодные летние месяцы.

Той ночью, вероятно, поддавшись ускользающей печали, что всегда посещает матерей после родов, Элизабет пожелала, чтобы Эмма росла не здесь, не в этой комнатке, где они сейчас вместе покачивались на волнах. Они были одни – Грегор уже снова ушел в ночь.

И ее желание исполнилось. Первая в жизни ее дочурки зима – зима 1846 года – выдалась лютой и суровой. Рыбаки и не помнили таких суровых зим. Стоял такой мороз, что канал в Ил-Понд замерз, и рыбацкие суденышки одно за другим раскалывались в щепки под натиском ледовых плит. А потом, в конце февраля, разразилась буря – буря, какая бывает раз в сто лет. Два дня слепящей тьмы и неистовых ветров, что сорвали с церкви шпиль аккурат во время чая, хотя в такую погоду, конечно, никто чаю не пил. На вторую ночь все плавучие домики – кроме одного – сорвало и унесло в открытое море.

По счастью, Эмма с Элизабет в ту ночь гостили у сестры Элизабет, Тамсин, в городе. Той зимой они проводили там почти все время с тех пор, как стало ясно, что качающееся на волнах однокомнатное суденышко – не самое подходящее место для крохотного хрупкого существа. Малютка Эмма, казалось, была вовсе бесплотным созданием: когда Элизабет держала девочку на руках, та словно бы таяла, расплывалась в пространстве между руками и животом матери, и Элизабет время от времени поглядывала, там ли Эмма, не растворилась ли в воздухе.

– Здесь не место для ребенка, – шептала Элизабет Грегору ночью в постели, всего за неделю до шторма. Ветер ревел и бил в старую крышу домика. Эмма тихо сосала бутылочку в колыбели у изножья кровати. Элизабет потормошила мужа, но тот уже спал. Дома он всегда либо спал, либо готовился к отплытию.

И для женщины здесь тоже не место. Элизабет чуть не произнесла этого вслух, но сдержалась. Она была упорна, упорнее других – и гордилась тем, что они с сестрой избрали разные дороги в жизни. Тамсин жила в городе и вышла замуж за банковского служащего. Мягкотелого банковского служащего с мягкими руками.

В отличие от сестры, Элизабет всегда обуревал зуд приключений. Несколько лет назад в почтовой конторе ей попался путеводитель, расписывающий достоинства просторов Орегона, а особенно долину под названием Вилламетт. «Большое путешествие принесет бесстрашному первопроходцу большую награду», – утверждал путеводитель, демонстрируя завораживающие пейзажи по ту сторону гор. Впоследствии Элизабет часто воображала себя женой первопроходца: как они возводят маленькую хижину у ручья, и, пока ее муж в отлучке, она колет на дрова дугласовы пихты или отстреливается из тяжелого винчестера от медведя, когда черноглазое чудище пытается вломиться в ее огород.

И хотя на самом деле Элизабет не совершала этого дальнего странствия через горы, ей казалось, будто она и так живет жизнью первопроходца здесь, в Новой Англии, в сорока милях от родного Нью-Бедфорда. Когда ветер задувал под крышу дома и пробирал ее до костей – несмотря на корсет, двойное платье, теплую кофту и шаль – она чувствовала себя такой же затерянной, как в мифической долине Вилламетт. Роль индейцев здесь выполняли волны: вездесущие и опасные. А вместо золотых самородков повсюду валялись груды рыбы – мужчины вываливали ее, задыхающуюся, в большие деревянные шайки.

Но Элизабет любила Грегора. Любила с того мгновения, как впервые увидела на Эллис-стрит в Нью-Бедфорде – как же теперь описать чувства, что испытала она, глянув тем утром на залив? Снег еще шел, но Элизабет оставила спящую малышку дома и отправилась на берег одна, в совершенно не предназначенных для такой погоды шнурованных сапожках до колен. Руки она кутала в одолженный у сестры колючий красный шарф.

Элизабет обвела гавань взглядом. Море штормило, но уже не так сильно. Снежинки лениво вились в воздухе, будто и не было ночного безумия. Знакомые плавучие строения, придававшие заливу такой своеобразный вид, пропали. Все, кроме одного. Но это не был дом Элизабет.

Внезапно в горле молодой женщины образовался вакуум. Как будто ее легкие просто взяли и исчезли вместе с дюжиной домишек, что недавно еще плавали по морю. Пальцы начали судорожно рыться в слоях намотанного шарфа – словно пытались отыскать в этом тесном колючем убежище ее дом, легкие, дыхание, мужа.

Я перестал читать и бегло пролистал блокнот. Он весь оказался заполнен писаниной про Эмму Остервилль! Ни единого наброска монаха-скакуна! Ни таблицы полевых наблюдений, ни отчета о поездках за сбором материала, ни слова о систематике. Вообще ничего научного. Только эта вот история.

Неужели я по ошибке взял не тот блокнот? Может, это что-то побочное? Блокнот, в который она иной раз выплескивала размышления о наших предках? Тут я вспомнил, что все темно-красные блокноты, целое собрание, были озаглавлены ЭОЭ. Неужели они все посвящены Эмме? И этим-то она занималась столько лет? Неужели моя мать не ученый, а писательница?

Я стал читать дальше:

Потом, когда Эмма подросла настолько, чтобы вспоминать то, чего помнить не могла, она снова и снова проигрывала в голове, какими, наверное, были последние минуты ее отца: как он спокойно ходит от окна к окну, проверяя щеколды, оберегая керосиновую лампу, раскачивающуюся под порывами ветра. А потом, ночью, шум за стеной вдруг меняется – это завывающий северо-восточный шквал наконец завладел желанной добычей, утянул, сорвал плавучий дом с причала. Крохотный огонек света несется осенним листом по кипящим волнам Грейт-Харбор, мимо мыса Джунипер-Пойнт – и дальше в пролив.

Конечно, Эмма никак не могла помнить всего этого, но Элизабет рассказывала ей и о том утре, и об отце – как его твердые руки уверенно держали треску, пока он привычно вспарывал рыбине брюхо, как он подцеплял жабры изувеченным большим пальцем левой руки – палец искривился и высох еще в детстве в результате неловкого обращения с лошадью. Рассказывала, как истово он собирал все, что выбрасывает море: ракушки и акульи зубы, обкатанные морем кусочки стекла и ржавые рыболовные крючки. В его коллекцию попался даже мушкет, выроненный кем-то из бегущих после Американской революции британских солдат. Весь их плавучий домик был забит этой коллекцией, и когда ветер задувал особенно сильно, швыряя утлое суденышко вверх и вниз, из стороны в сторону, перламутровые ракушки на каминной полке негромко дребезжали и постукивали, словно сами себе аплодируя.

Весной на берег стало выбрасывать обломки унесенных домиков: спинку кровати, комод, вставную челюсть. От жилища Элизабет не нашлось ничего – как будто его унесло дальше всех прочих. Находили и тела: Джона Молпи вынесло в Фалмуте, Ивэна Редгрейва – дальше по побережью в Виньярде. Элизабет все ждала. В глубине души у нее еще жила слабая надежда, что он уцелел: ведь Грегор хороший пловец, наверное, он укрылся в какой-нибудь далекой пещере, сейчас отдыхает, набирается сил и скоро вернется, придет на берег, где ждет жена – а она встретит его, выбранит, принесет ему чаю, согреет его увечный палец в своей ладони.

Однажды утром, отворив дверь сестриного дома, Элизабет обнаружила брошенную кем-то на крыльцо, насквозь пропитанную водой книжку. «Путешествия Гулливера». Это была книга Грегора. Он умел читать, что для рыбака по тем временам было большой редкостью, но книг в доме держал только две: Библию да Свифтовы приключения на море. Элизабет подняла книгу – двумя пальцами, точно останки неведомого животного из пучин. Буквы на страницах выцвели и расплылись, от книги осталась только первая половина. Элизабет получила доказательство. Она заплакала.

Как-то лет в десять, шагая рядом с матерью по парку Бостон-Коммон, Эмма спросила:

– А что он больше любил, Библию или «Путешествия Гулливера»?

Сама она только что открыла радости чтения, и ей нравилось воображать два одиноких томика в изголовье отцовской кровати. Закрыв глаза и чуть выждав, она очень ярко представляла себе все – полку, и книги, и ракушки, неподвижно поджидающие очередного шторма.

– Коварный вопрос, – сказала Элизабет. – Хочешь сбить меня с толку?

– Почему коварный? – удивилась Эмма. Они шли по дорожке рядом, только Эмма пританцовывала, забегала вперед и заглядывала в лицо матери при каждом новом вопросе.

– Сказать по правде, – ответила Эмма, – я ни разу не видела его с Библией в руках. Может, разве на Рождество… Но вот «Путешествия Гулливера» он читал сотни раз. Странная книга, но ему нравились все эти названия. Читал, бывало, вслух за ужином и мы с ним со смеху покатывались: Глаббдобдрибб, гуигнгнмы…

– Гуигнгнмы?

– Это такие лошади, еще поумнее людей.

– Ой, а можно нам вечером тоже почитать?

– Пожалуй, да. Только не знаю, есть ли у нас книжка…

– А это правда?

Стояла весна, нарциссы уже отцвели, в воздухе витал запах сикомора и хвои.

– Эти все страны, они на самом деле есть? Гулливер правда туда плавал и видел гуигнгнмов?

Элизабет не ответила, лишь неопределенно кивнула, как будто не хотела ничего ни отрицать, ни подтверждать – как будто расплывчатость кивка позволяла и ей самой плыть дальше в узком пласте существования между тем, что есть, и тем, чего нет.

Где-то неподалеку дятел выбил короткую звонкую дробь и снова умолк. Мама с дочкой еще два раза обошли пруд, не обменявшись ни единым словом, а потом отправились на Парк-стрит, чтобы купить там в книжной лавке Миллигана новый экземпляр «Гулливера». В лавке пахло плесенью и томатным рагу, так что Эмма зажала нос большими пальцами и держала так все время, пока они не вышли на улицу.

Она хотела, чтобы я это иллюстрировал? Глаза у меня наполнились слезами. Наверное, я уже каким-то образом ощутил, что она хочет, чтобы мы сотрудничали. Сотрудничали! (Или – сотру-дни-вначале). Конечно, это не наука, но все равно хорошо. Я притулился на диванчике с блокнотом, фонариком и карандашами. Пока я читал, мне казалось, что мать меняется у меня на глазах – впервые я видел ее в самые личные минуты. Как будто подглядывал в замочную скважину.

Я продолжал читать:

Даже много лет спустя, когда Эмма уже окончила курс в колледже Вассара и ей, первой из женщин-геологов, предложили место профессора, она все еще хранила купленные в тот день «Путешествия Гулливера» на полке вместе с испорченным экземпляром отца. Эти два томика так странно смотрелись рядом со справочниками по таксономии, атласами и трудами по геологии, что и без того скептически настроенные коллеги Эммы частенько отпускали шутки по поводу изначального владельца двух «Гулливеров». Обычно в насмешках фигурировал моряк-сердцеед, забредший ненароком в ее мирные воды и оставивший на память роман Свифта и разбитое сердце.

Эмма никому не рассказывала о подлинном значении книг, но в глубине сердца втайне придавала двум Гулливерам некий мистический смысл. Она понимала, что держит близнецов из сентиментальных побуждений, идущих вразрез с ее эмпирическим, гумбольдтианским характером, однако не могла отделаться от чувства, что первоначальный курс, следуя которому она стала топографом (рожденным в женском теле), можно проследить вспять, до отцовского пристрастия почитать на сон грядущий «Путешествия Гулливера».

Многие мужчины спрашивали Эмму – за обедом где-нибудь в Пукипси, в библиотеке Йеля, где она заканчивала диссертацию, на конференции Академии естественных наук 1869 года, где ее перед всем научным содружеством во враждебной тишине провозгласили профессором, – как ее занесло в большую науку. Они именно так и выражались: «как занесло» – будто это произошло из-за несчастного случая или какой-то болезни, а не по доброй воле. Уж верно, и к нынешнему-то своему положению топографа и рисовальщика (рисовальщицы) она пришла не стандартными путями, не из стоящего в тридцати милях ниже по реке Уэст-Пойнта, выпускникам которого предстояло завоевывать бескрайние просторы Запада и давать им имена.

Эмма помнила, как впервые услышала соблазнительные описания Запада. Это было в Кембридже, после обеда, а слышала она их из-под стола. Жертва типичной депрессии детства без отца и родных корней, она росла тихим и задумчивым ребенком, вечно прячущимся за книгами и бормочущим за тарелкой супа.

Эмма и Элизабет переехали на Паудер-хауз-сквер. Элизабет работала в цветочном магазинчике у их дальней родственницы, Джозефины, а Эмма посещала семинарию для девочек. Она училась на стипендию, которую получила, несмотря на жуткую мигрень, напавшую на нее во время вступительного экзамена. Мигрени преследовали ее до конца дней. Училась она успешно и легко справлялась с занятиями, но не проявляла особенного интереса ни к одному предмету, а знакомства ее ограничивались лишь одной девочкой помладше по имени Молли, которую все кругом считали странной. Она уводила Эмму за платаны и пела странные песни на непонятном языке, втыкая палочки ей в волосы.

Как-то Тамсин с мужем приехали в Бостон на выходные и пригласили Элизабет пойти с ними на званый обед близ Гарвардского колледжа. Джозефина не могла приглядеть за Эммой, поэтому, многократно повторив наставления о том, как себя вести, Элизабет взяла дочку с собой. Эмма сперва пришла в восторг, потом заскучала и удалилась под стол, прихватив с собой раскраску с изображением первого Дня благодарения. От клетчатого нарядного платья все тело ужасно чесалось. Однако, не докрасив картинки, она остановилась, чтобы послушать, о чем идет речь.

Возможно, причиной всему стал грубоватый – как рогожа – голос рассказчика, в красках описывающего тайны долины Йеллоустоун, гейзеры и кипящие реки, огромные горные озера и разноцветную, точно радуга, землю, запах серы и сосен, водяного мха и лосиного помета. Он говорил в тех мечтательно-преувеличенных выражениях, в каких рассказывают об эксцентричном, однако знаменитом дядюшке, давно не имеющем никакой связи с семьей. Речь его уснащало множество странных научных терминов, повисающих в воздухе экзотическими птичками. Эмма не видела скрытое за обшитой кружевом скатертью лицо – только сигару и бокал с бренди, который говорящий то и дело переставлял с места на место в пылу рассказа. Однако в каком-то смысле так было даже лучше. Описанное безликим оратором таинственное место пленило воображение девочки так же сильно, как некогда гуигнгнмы, говорящие лошади поумнее людей. Ей так хотелось увидеть желтые камни, потереться о них щекой, самой вдохнуть запах серы. Из закоулка под столом в чинной кембриджской гостиной все эти чудеса ей, пленнице немилосердно щиплющего подмышки клетчатого платья, казались такими неимоверно далекими. Может, гуигнгнмы могли бы ее туда отвезти.

Что-то щелкнуло. Распрямилась пружина, зубчик вошел в нужный паз – и вся до сих пор бездействовавшая сложная конструкция внутри Эммы пришла в движение, пока еще совсем медленно.

Четыре месяца спустя, ненастным апрельским днем Эмма стояла, вся дрожа, перед цветочным магазином и ждала, пока мать придвинет цветы поближе к печке, где было еще тепло. Хотя ей запрещалось входить в магазин без разрешения Джозефины, ноги у нее до того промокли, что она уже собиралась таки зайти и спросить, почему мама так копается, как вдруг к ней подошел очень высокий господин в плаще и с тростью в руках.

Он нагнулся, так что глаза их оказались на одном уровне.

– До-о-обрый де-е-ень, – произнес он с манерным британским произношением, растягивая каждый слог. – Я мистер Ор-рвин Эн-гле-торп. Я искал встречи с вами.

– Здравствуйте, – отозвалась она. – Я Эмма Остервилль.

– Ну, разумеется, – сказал он. – Разумеется. Разумеется.

Он задрал голову и посмотрел вверх на цветочный магазинчик, а потом еще выше, на небо – да так старательно, что Эмма испугалась, как бы он не опрокинулся назад. Наконец джентльмен снова нагнулся и сообщил доверительным шепотом:

– Знаете, по сравнению с апрелем в Сибири эта погода еще цветочки.

Эмма хихикнула. Голос этого человека, его манера речи – все казалось ей неуловимо знакомым.

– Сибирь, – тем временем продолжал он, – не место для детей. Если, конечно, ты не родишься в семье чукчей. Если ты ребенок чукчей, все в порядке.

И тут это ощущение знакомого сложилось в узнавание. Эмма увязала человека, присевшего перед ней, с двигающимся взад-вперед за кружевной изнанкой скатерти бокалом бренди. Здесь, воплотившись в причудливого человека, ей предстал уверенный голос, так зачаровавший ее четыре месяца назад. Лицо у мистера Энглеторпа было длинным и угловатым, нос устремлялся скорее не вперед, а вниз, к острому подбородку. Черные и колючие усы мятежно топорщились, однако хозяин словно не осознавал их попыток вырваться за пределы его верхней губы вверх и наружу. Габардиновое пальто, хоть и безупречно скроенное, было ему чуть-чуть коротковато – но любые намеки на общую неухоженность разбивались о туго обтягивавшие руки дорогие черные кожаные перчатки и отполированную добела трость из слоновой кости, которой мистер Энглеторп во время разговора вырисовывал деликатные полукружья на грязи. Впрочем, Эмме больше всего понравились его серое-голубые глаза, такие яркие и любознательные. То, как он в первую же минуту поглядел наверх, в небо, не было случайностью – девочка видела, что он вообще неустанно и бдительно рассматривал все вокруг, мысленно отмечая подробности. Узор мелких лужиц вдоль канав булыжной мостовой. Походка идущего мимо мужчины, чуть приволакивающего ногу. Четыре голубя, клюющие зерно из цепочки, оставшейся после протарахтевшего минуту назад фургона мельника. Такой человек, безусловно, мог пройти через Дикий Запад, примечая каждый камень и веточку, каждый изгиб каждого ручья, все уступы и обрывы гор.

Элизабет вылетела наконец из цветочного магазина. Появление мистера Энглеторпа застало ее врасплох. Она словно бы остолбенела на секунду, затем залилась краской и заулыбалась. Эмма никогда еще не видела, чтоб ее мама так странно себя вела.

– Добрый день, сэр, – пролепетала Элизабет. – Это моя дочь Эмма.

– О! – мистер Энглеторп отступил на четыре шага назад, потом снова подошел и нагнулся перед Эммой, как прежде.

– До-о-обрый де-е-ень, – произнес он с еще более выраженным английским акцентом. – Я мистер Ор-рвин Эн-гле-торп. Я искал встречи с вами.

Он подмигнул, и девочка захихикала.

Элизабет не знала, как себя вести. Она сделала было какой-то жест, словно предлагая вернуться в магазинчик, но осеклась.

– Мистер Энглеторп недавно приехал из Калифорнии, – многозначительно сказала она Эмме.

– Калифорния! – подхватил он. – Можете себе представить? И теперь имею счастье вновь лицезреть вашу матушку.

Мистер Энглеторп поднялся и в первый раз за все это время повернулся к Элизабет. Сцена на улице словно бы чуть-чуть сместилась, расцветилась и снова вернулась в фокус. Эмма смотрела, как орбиты этих двоих пересекаются. Притяжение меж ними было невидимо глазу, однако все, кто находился сейчас на промозглой мощеной улице в Соммервиле, безошибочно ощущали его – даже голуби, клевавшие просыпавшееся из фургона зерно.

Как оказалось, он вовсе не был англичанином и обычно не растягивал слова, но звали его действительно мистером Орвином Энглеторпом и он вправду был знаком с матерью Эммы. Где и как они повстречались, осталось неясным – возможно, на том приеме в ореоле рассказов о далеких долинах, или еще раньше в цветочном магазине, а не то через какого-то оставшегося безымянным общего друга – никто уже толком не помнил. Впоследствии Эмма очень досадовала на эту неопределенность.

Элизабет, со своей стороны, была совершенно очарована, ослеплена вниманием подобного джентльмена. Мистер Энглеторп объездил весь свет – побывал в Калифорнии, в Париже, в восточной Африке, в сибирской тундре, на Папуа – Новой Гвинее – что на слух Эммы звучало более похоже не на страну, а на какое-нибудь затейливое блюдо для гурманов. Вокруг мистера Энглеторпа витали ароматы дальних земель, песков красных пустынь, росы тропических джунглей, сосновой смолы диких северных лесов.

– А чем вы занимаетесь? – спросила Эмма в ту их первую встречу перед цветочным магазинчиком. Она промолчала все время, пока ее мать с мистером Энглеторпом оживленно беседовали.

– Эмма! – прошипела Элизабет, но мистер Энглеторп взмахнул обтянутой перчаткой рукой.

– У юной леди явственно любознательный склад ума, – заметил он. – Она заслужила ответ. Однако боюсь, что ответить будет не так-то легко. Видите ли, мисс Остервилль, большую часть жизни я провожу, стараясь найти ответ на этот самый вопрос. В один день я скажу тебе, что был старателем – причем очень неплохим. В другой – назовусь хранителем музея, или коллекционером, или картографом, а не то, – тут он подмигнул Эмме, – даже пиратом.

Эмма поспешила укрыться в магазине, среди лилий. Она крепко-крепко сжала левый большой палец правой рукой. Она влюбилась по уши.

Через три дождливые недели, в первый солнечный день мая Эмма сопровождала Элизабет в гости к мистеру Энглеторпу, посмотреть, где он живет.

Явившись по указанному адресу на Куинси-стрит в Кэмбридже, в двух шагах от величественных просторов Гарвард-ярда, они в первый момент не поверили глазам. Перед ними высился белый особняк, фасад которого украшали целых четырнадцать окон – Эмма специально сосчитала.

– Четырнадцать! – поразилась она. – Да ведь внутри этого дома можно построить еще один, нормальных размеров. А внутри еще один домик поменьше, а внутри…

– Тут что-то не так, – произнесла Элизабет. Рядом с воротами висела скромная желтая табличка с надписью: «Школа Агассиса для девочек».

– Мам, а он учитель? – спросила Эмма.

– Не думаю, – покачала головой Элизабет и, вытащив листок, на котором мистер Энглеторп написал для нее инструкции, нашла приписку мелким почерком: «по тропинке вокруг дома к каретному сараю».

Массивные ворота имения даже не скрипнули, когда две гостьи робко толкнули тяжелые створки. Обе они в глубине души ожидали, что резкий пронзительный скрежет переполошит всю округу, а когда этого не произошло, перепугались сами, что вторгаются в неведомый мир. Посыпанную гравием дорожку недавно ровняли. Маленький камешек отлетел в сторону, на грядку дерна. Подбежав туда, Эмма подобрала его и положила обратно на дорожку.

Парадная дверь особняка внезапно отворилась. Эмма с Элизабет застыли на месте. Из-за двери выскочила девочка чуть помладше Эммы и помчалась вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Заметив двух посетительниц, преграждавших ей путь, она посмотрела на них, наморщив нос, и заявила:

– Сюда нельзя! Профессор Агассис не разрешает.

А потом отперла щеколду на калитке и была такова.

Эмма заплакала и порывалась немедленно уйти, но Элизабет успокоила ее. Наверное, сказала она, девочка просто-напросто их с кем-то перепутала, а раз уж они все равно проделали весь этот путь, теперь надо постараться все-таки отыскать мистера Энглеторпа.

И ее настойчивость была вознаграждена: завернув за угол, они оказались средь буйства цветов – гардений и матово-лиловых рододендронов, лилий и фуксий. Эмму с Элизабет омыли волны летучего, мандаринового аромата. Обогнув дом, они узрели сад во всем его великолепии. Со всех сторон его ограждали высокие изгороди кизиловых деревьев, а в центре располагался пруд с островками пестрых орхидей, лилий и азалий. В уголке между четырьмя вишневыми деревьями стояла ажурная железная скамейка. Дорожка привела маму с дочкой к огромной плакучей иве – там им пришлось нагибаться, чтобы пройти под ветвями.

– Как в книжке! – сказала Эмма. – Он сам это все вырастил?

– Думаю, да, – отозвалась Элизабет. – Когда он приходил в магазин, то знал наизусть все длинные латинские названия каждого цветочка.

– Он латинянин? – изумилась Эмма.

Элизабет повернулась и схватила дочь за руку.

– Эмма! Хватит вопросов! Не время для вопросов. Не хочу, чтоб ты и тут все испортила.

Эмма вырвала руку и больно прикусила верхнюю губу. Слезы катились так часто, что она не успевала их вытирать.

Элизабет больше ничего не сказала. Эмма шмыгала носом, шагая вслед за ней по хрустящему гравию.

Неожиданно они оказались у боковой двери каретного сарая. Привязанный на веревку камень покачивался напротив прибитой на середине двери медной пластинки. На пластинке виднелась полукруглая выбоинка от камня. Элизабет покосилась на камень и на пластинку, а потом постучала рукой.

Сперва все было тихо, затем раздались тяжелые шаги, и мистер Энглеторп, весь вспотевший, словно прибежал издалека, открыл дверь. В проеме хозяин дома казался еще выше, чем Эмма его запомнила. Он окинул обеих гостий взглядом и прижал палец к губам.

– Чудесно! Миссис Остервилль и мисс Остервилль, – промолвил он, улыбнувшись Эмме. – Входите, входите! Какая радость.

Его улыбка смягчила повисшее между матерью и дочерью напряжение, и брешь окончательно закрылась, когда он потянулся за их пальто. От него так и била энергия человека, которому просто не отпущено на земле достаточно времени, чтобы выполнить все, что он задумал.

Они зашли за ним в помещение. Чуть помедлив на пороге, мистер Энглеторп повесил пальто на два колышка, больше всего похожие на челюстные кости. Элизабет отпрянула было в ужасе, но он повернулся к ней.

– В следующий раз, миссис Остервилль, я…

– Пожалуйста, – произнесла она быстро – возможно, даже чересчур быстро, – зовите меня Элизабет.

– Элизабет. Да. – Он словно бы попробовал ее имя на вкус. – В следующий раз, Элизабет, я попрошу вас все же воспользоваться камнем, чтобы возвестить о своем появлении. Как правило, я настолько погружен в занятия, что не отзываюсь на обычный человеческий стук. Доктор Агассис специально соорудил это приспособление ввиду постоянно испытываемой досады при попытках оторвать меня от… от моих экспериментов.

– Простите, – сказала Элизабет. – Честно говоря, это… эта… вещь слегка напугала меня.

Он засмеялся.

– Напрасно, напрасно. Подобные устройства предназначены помогать нам, а не препятствовать. Мы не должны бояться наших же собственных изобретений: относиться к ним скептически – сколько угодно, но не страшиться.

– Что ж, в следующий раз непременно им воспользуюсь.

– Благодарю, – отозвался он. – Мы же не хотим, чтобы вы стояли на холоде целый час, правда?

Эмма кивнула. Она кивала на все, что говорил этот голос.

Сели пить чай. Мистер Энглеторп устроил из этого сложную церемонию, в пять этапов – помимо всего прочего, наливая, поднимал чайник все выше и выше, так что под конец струя пролетала по воздуху четыре-пять футов прежде, чем удариться о дно чашки, залив при этом блюдце и стол вокруг.

Эмма заворожено смотрела, пока не перевела взгляд на мать. Элизабет сидела, замерев и не двигаясь.

Словно бы наконец осознав, что действует странновато, мистер Энглеторп пояснил:

– Так чай гораздо лучше. Струя охлаждается и аэрируется. И напоминает мне водопады в Йосемити. Я этому научился в Папуа – Новой Гвинее. Так местные племена подают кокосовый чай. Сильная штука.

Пока все пили чай и беседовали, Эмма смотрела, как ее мать набирается духа спросить про владельца самого особняка. А когда наконец набралась, то скорее не спросила, а шепнула, уткнувшись в чашку и не обращаясь ни к кому конкретно.

Должно быть, мистер Энглеторп все же расслышал. Он улыбнулся, облизал ложку и выглянул в эркерное окно на белый особняк.

– Имение принадлежит моему старому другу, такому же коллекционеру, как я. Смею сказать, он малость умнее меня – и куда организованнее, но мы с ним одинаково смотрим на очень многие вещи. В немногом, впрочем, расходимся. Вы, конечно, знакомы с теорией Чарльза Дарвина о естественном отборе?

Элизабет заморгала.

Мистер Энглеторп потрясенно уставился на нее, потом вдруг расхохотался.

– Ну, разумеется, не знакомы! Боже правый, только посмотрите на меня… Я слишком много времени провожу среди высоколобых всезнаек. Надо же помнить, что не все вокруг – Мегатерии. Да, конечно, идеи Дарвина еще не успели проникнуть в общественное сознание – что бы там ни писали в Вашингтоне, церковь по-прежнему владеет умами и душами, – но я не сомневаюсь, что скоро это произойдет. И мы с доктором Агассисом резко не сошлись во мнении о важности его теории. Видите ли, доктор Агассис глубоко религиозен, возможно, даже слишком, и приверженность Священному писанию затуманивает его способность принимать новые идеи. Что, честно говоря, меня шокирует – я и сам не атеист, но ведь наука – это дисциплина новых идей! Новых идей о происхождении старых существ. Так как же столь блистательный ум – а всем, что знаю, я обязан именно ему – может упорно отвергать крупнейшее открытие нашего времени лишь потому, что оно оспаривает кое-какие его догмы. В смысле, ученый он или…

Мистер Энглеторп резко умолк и огляделся по сторонам.

– Мои извинения. Сами видите, я от таких вещей просто впадаю в раж, а вам это, наверное, ужасно скучно.

– Нисколько, – учтиво произнесла Элизабет. – Прошу вас, продолжайте.

– Нисколько! – с жаром подхватила Эмма. Элизабет под столом шлепнула ее по ноге.

Энглеторп улыбнулся и отпил чаю. Эмма не спускала с него глаз. Нос у него был чуть крючковатый, отчего и так вытянутое лицо казалось еще длиннее. В глазах, обрамленных длиннющими, почти женскими ресницами, читалась нескрываемая доброта и глубинное знание, мягкое и гипнотизирующее. Ученый словно бы разбирал все в комнате взглядом, внимательно изучал составные части, а потом возвращал на места, радуясь какой-то шутке, понятной ему одному.

Энглеторп потеребил пальцами губу и указал на подоконник, где стояла изящная белая орхидея. Цветок отчетливо вырисовывался на фоне окна, от единственного изогнутого лепестка отходило шесть тонких усиков.

– Обратите внимание на эту Angraecum germinyanum родом с Мадагаскара. Видите, лепестки у нее со временем превратились в длинные щупальца. Это не Господь сотворил их уже такими. Почему? Вы спросите – отчего центральный лепесток не похож на остальные? Он представляет собой трубочку, в которой содержится цветочный нектар. Бабочка непременно должна засунуть туда нос – а потом лететь на другие цветы и опылять их.

– У бабочек такой длинный нос? – не удержалась Эмма.

Мистер Энглеторп поднял брови, поднялся и вышел из комнаты, но вскоре вернулся с огромной книгой в руках. Книга была открыта на изображении бражника с длинным, свернутым в колечко носом-хоботком.

– Представьте себе четыре цветка, – произнес мистер Энглеторп. – У каждого из них лепестки будут разной длины. И вот некий отвратительный хищник является в поисках вкусного нектара и кусает по кусочку от каждого цветка. В случае трех остальных цветков он правильно выберет длинную трубку с нектаром, а в случае этой вот мутации, вроде нашего прекрасного цветка, где лепестки похожи на длинные трубки, он ошибется и откусит всего лишь один лепесток. А теперь ответь-ка, у какого из этих цветов скорее всего получатся дети?

Эмма показала на цветок на подоконнике.

Мистер Энглеторп кивнул.

– Именно. У орхидеи с наиболее удачной трансмутацией. Что особенно удивительно: мутации ведь, по сути, простая случайность. За ними не кроется никакого разума – и все же естественный отбор за много тысяч и миллионов лет приводит к тому, что кажется, будто все – часть единого великого замысла, даже такая вот разновидность… потому что она же и правда очень красива, да?

Все дружно посмотрели на орхидею, замершую в лучах солнечного света.

– Наверное, мы бы могли продавать их в нашем магазине, – заметила Элизабет. – Она такая красивая.

– И темпераментная. Красота мимолетна. Так ведь говорят?

– А что такое трансмутация? – снова не утерпела Эмма. Оба взрослых повернулись к ней. Она ждала очередного шлепка, но его не последовало.

Мистер Энглеторп просиял и, вытянув палец, легонько прикоснулся к лепестку орхидеи.

– Прекрасный вопрос, – похвалил он. – Но…

– Но что?

– Но на него нам понадобится весь вечер. У вас найдется время?

– Время? – переспросила Элизабет в таком удивлении, будто до сей минуты не подозревала, что когда-нибудь наступит вечер.

Время у них нашлось. Остаток дня они провели, гуляя по саду. Мистер Энглеторп показывал родственные виды цветов и их эволюционные отличия и рассказывал, откуда эти цветы родом и что заставило их развиваться по-разному. Иногда он оставался недоволен собой, а тогда убегал в каретный сарай и возвращался с картой Мадагаскара, или Галапагосских островов, или Канадских территорий, а не то со стеклянным ящиком, в котором хранилась коллекция чучел вьюрков. Уносить это все обратно он не удосуживался, а потому чем ближе к вечеру, тем больше на тропинке валялось атласов, коробок с образцами и переплетенных в кожу книг с анатомическими описаниями и дневниками исследователей. Два экземпляра дарвиновского «Происхождения видов» Энглеторп положил рядом на железной скамейке под вишнями. Обложка у одного тома была зеленой, у другого – темно-красной. Оба смотрелись на скамейке очень уместно, как дома.

В один момент мистер Энглеторп помахал какой-то фигуре в окне большого дома, но когда Эмма попыталась получше разглядеть ее за солнечными отсветами на стекле, человек уже исчез.

Мистер Энглеторп вручил Эмме и Элизабет по увеличительному стеклу, чтобы они все время держали при себе.

– Посмотрите поближе, – то и дело повторял он. – Одними своими глазами вы много не увидите. Для такого рода работы мы оборудованы неподходящими инструментами. Эволюция явно не предполагала, что мы ударимся в науку.

К концу прогулки Элизабет вся раскраснелась. Всю дорогу, когда Эмма не была совсем уж с головой поглощена бесноватой радостью первооткрывателя, она поглядывала на мать – как та подбирала юбки, чтобы осмотреть очередные заросли, или внимала рассказам мистера Энглеторпа о том, как ветер разносит семена. Обычно девочка без труда угадывала чувства матери по легкому подергиванию мизинцев или цвету шеи. Но сегодня мать весь день оставалась удивительно настороженной, так что, когда свет в волшебном саду начал меркнуть, Эмма всерьез испугалась: а вдруг Элизабет больше никогда не захочет видеть этого человека со всеми его интересными инструментами.

Однако когда они собирали по саду разбросанные вещи (Эмма держала в каждой руке по тому Дарвина), Элизабет коснулась руки мистера Энглеторпа. Эмма прикинулась, будто ничего не видит, устанавливая книжки на место и задвигая ящики с бабочками в маленький шкафчик вишневого дерева.

– Спасибо, – промолвила Элизабет. – Это вышло так неожиданно… и чудесно. Мы так многое узнали… от вас.

– Ну, по большей части это все, сдается мне, бесполезное знание. Я часто задумывался, так ли важны подобные изыскания за пределами этого сада.

Элизабет, похоже, не знала, что и сказать. Чуть помедлив, она произнесла:

– Не думаю, что я когда-нибудь еще взгляну на цветы в нашем магазине так же, как прежде. Мне бы хотелось раздобыть этих орхидей, даже если они так темпе… темпе…

– Темпераментны. Капризны. Они предпочитают Мадагаскар Новой Англии. Я тоже. – И он расхохотался.

– Может быть… может, мы бы могли как-нибудь это повторить, – пролепетала Элизабет.

У Эммы аж кончики пальцев горели, пока она неловко возилась с ящичками. Засушенные бабочки трепетали, одна за другой исчезая в глубине шкафчика.

– Я вернусь, – прошептала им девочка, перед тем как окончательно задвинуть бабочек в темноту.

Ей хотелось возвращаться сюда каждый день! Впервые в жизни Эмма представила мать замужем за кем-то, кроме рыбака, которого никогда не знала. Она вдруг отчаянно, каждой клеточкой возмечтала об этом союзе. Ей хотелось, чтобы они поженились сейчас же, немедленно – хотелось переехать из подвала, где по стенам росла плесень, а окна всегда были грязными, в каретный сарай с таким необычным дверным молотком и еще более необычным содержимым. Они бы могли стать семьей коллекционеров!

Они вернулись на следующей неделе. На сей раз мистер Энглеторп провел их в свой кабинет, похороненный глубоко в недрах каретного сарая.

– Не хочется признавать, но именно здесь я провожу большую часть дня. – Ученый нервно вертел в пальцах что-то вроде циркуля, сводя и разводя металлические ножки. На прошлой неделе он был совсем другим. Эмме ужасно хотелось подойти к нему и сказать: «Да не волнуйтесь, сэр, вы нам нравитесь. Очень-очень нравитесь».

Вместо этого она улыбнулась и подмигнула. Мистер Энглеторп в первый миг растерялся, потом словно бы расшифровал послание, подмигнул в ответ и быстро показал ей язык. Однако когда Элизабет повернулась к ним, его лицо уже снова было совершенно бесстрастно.

В комнате не было свободного места. Чего только не громоздилось вокруг – ящички, птичьи чучела под стеклянными колпаками, окаменелости, минералы, насекомые, зубы, пряди волос. В углу стояла стопка каких-то рисунков в золотых рамках. В другом – якорь в форме русалки, к которому крепился моток веревки. Две стены от пола до потолка занимали книжные полки, на которых стояли старые растрепанные книги, иные буквально крошащиеся, до того хрупкие с виду, что казалось: только дотронься до корешка – и слова на страницах опадут прахом.

Эмма сновала по комнате, хватая резные кинжалы и суя нос в старые деревянные ящики.

– Где вы всё это раздобыли?

– Не приставай! – обрезала ее Элизабет.

Энглеторп рассмеялся.

– Вижу, Эмма, мы с тобой чудесно поладим. Я приобрел все это в моих странствиях. Видишь ли, за мной водится такая маленькая причуда – иные могут назвать ее психологической проблемой – желание познавать место через его предметы, понимать культуру или среду обитания через миллионы взаимосвязанных частиц. Доктор Агассис называет меня – впрочем, исключительно по-дружески – ходячим музеем. И ты видишь лишь самую малую его часть. Доктор любезно отвел для моей коллекции две комнаты в своем новом музее. Возможно, в один прекрасный день я избавлюсь от лишнего – но как знать, к тому времени я наверняка уже насобираю всего нового. Возможно ли сколлекционировать все содержимое мира? Если твоя коллекция – весь мир, то коллекция ли это? Вот вопрос, который не дает мне уснуть по ночам.

– Как мне хочется это все увидеть! – вскричала Эмма, подпрыгивая на месте от нетерпения.

Мистер Энглеторп и Элизабет вместе уставились на стоящую посреди комнаты девочку. В одной руке она сжимала китовый зуб, а в другой копье.

– Кажется, у нас на руках оказался маленький ученый, – прошептал мистер Энглеторп Элизабет, которая выглядела так, точно схватила грипп. – Возможно, – обратился он уже к Эмме, – возможно, я спрошу у доктора Агассиса, нельзя ли зачислить тебя в школу его жены – ту, что в большом доме.

– О, вы спросите? – сказала Эмма. – Правда, спросите?

Механизм у нее в голове окончательно тронулся, и однажды провернувшись, колесики понеслись быстро и неудержимо, с такой силой, что никто, никто уже не мог бы их остановить.