Глава 13

Проснувшись на следующее утро, я обнаружил, что в Каретный сарай уже кто-то заходил – и оставил на столе поднос с завтраком. Содержимое подноса: миска с «чириос» (медовые с орешками), фарфоровый кувшинчик молока, ложка, салфетка, стакан апельсинового сока и аккуратно сложенная вдвое газета «Вашингтон пост».

Проведя инвентаризацию, я задумался, каким образом анонимный курьер, доставивший завтрак, узнал о моем почти философском пристрастии именно к медовым «чириос» с орешками, но, признаться, я не стал ломать голову слишком долго. Миска с хрустиками всегда взывает к вам с неодолимой силой. Я сдобрил их молоком и с головой погрузился в упоительный мир маленьких хрустящих колечек. Покончив с ними, я исполнил любимую часть ритуала: выпил оставшееся молоко, пропитанное сладким медовым привкусом – как будто волшебная корова надоила мне в миску волшебного молока.

Потом я прислонился к спинке кровати и стал дорисовывать утренний комикс – мне это всегда поднимало настроение.

Посреди этого занятия я вдруг вспомнил события вчерашнего вечера, но представить себя, обращающегося с речью к целому залу с сотнями расфранченных гостей, не смог – сама идея казалась совершенно немыслимой и чужеродной. А может, это все – галлюцинация, порожденная обезболивающими таблетками? Может, мое подсознание само все выдумало: и Бориса, и одноглазую даму, и официантов в белых перчатках.

На полу валялся мой смокинг, а в нем мятая рубашка. Я смущенно поднял их и попытался прикрыть пятна крови на груди, сложив рукава смокинга через грудь к плечам. Вид получился, как будто человек-невидимка в смокинге сам себя обнимает.

Отступив на шаг, я любовался самообъятием человека-невидимки, когда в дверь кто-то постучал.

– Входите, пожалуйста, – крикнул я.

В двери показался молодой человек с удивительно пытливыми усиками. Он тащил несколько коробок.

– Привет, мистер Спивет, – поздоровался он. – Вот ваши принадлежности.

– Ой, – сказал я. – Но откуда вы знаете… что мне нужно? Я ведь еще ничего не писал.

Мне вовсе не хотелось показаться высокомерным, но я отношусь к своим чертежным принадлежностям очень придирчиво. И хоть я был благодарен новым знакомым за старания, но вряд ли они могли отгадать, какие именно марки карандашей и секстантов я предпочитаю.

– О, у нас имелись кое-какие догадки. Серии «Жилло-300», верно? Теодолит от «Бергера»? Мы уже видели вас за работой.

У меня отвисла челюсть.

– Постойте-ка! Это вы принесли мне медовые «чириос» с орешками?

– Что-что?

– Эээ… ничего. – Тут я вдруг вспомнил, что в кармане у меня всего два доллара и семьдесят восемь центов. – Знаете, не уверен, что смогу прямо сейчас за все заплатить.

– Смеетесь? По счетам платит Смити – по крайней мере, на это они годятся, – сообщил он.

– Правда? – поразился я. – Ух ты! И все забесплатно!

– Лучшая штука в жизни. Если вам нужно еще что-нибудь, просто напишите вот тут, на бланке заказа, и мы все доставим.

– А конфеты? – спросил я, испытывая границы своих возможностей.

– Можем и конфеты, – кивнул он и, составив коробки стопкой на столе, занес в комнату несколько больших папок. – Ваши работы, прямиком с запада.

– С запада?

– Ну да. Доктор Йорн переслал их через водораздел.

– Вы знаете доктора Йорна? – поразился я.

Молодой человек с усиками улыбнулся.

Я начал просматривать одну из папок. В ней содержались мои самые последние работы. Я думал, их еще никто не видел, кроме меня. Там было начало моей великой монтанской серии: наложение на старые миграционные тропы бизоньих стад современной системы автомагистралей; рельеф возвышенностей и плодородных почв; экспериментальная раскладная таблица, демонстрирующая постепенное превращение расположенных вдоль железной дороги маленьких ферм и ранчо в исполина сельскохозяйственной промышленности.

Мои карты. Мой дом. Я коснулся калечного наложения, провел пальцем по тонким карандашным линиям, тронул место, где мне пришлось стирать неточную линию. Вспомнил, как поскрипывал мой чертежный стул, когда я наклонялся вперед. Ох, оказаться бы дома! Я ощутил запах варящегося в кофеварке внизу отцовского кофе, богатый аромат зерен с легкой примесью формальдегидных паров из кабинета доктора Клэр.

– С тобой все в порядке?

Подняв взгляд, я обнаружил, что молодой человек пристально смотрит на меня.

– Да, – смущенно пробормотал я, торопливо вытирая щеки и складывая работы обратно в папку. – Отлично. Все выглядит хорошо и отлично.

– Да уж, – заметил он. – Не хотел бы я тебя видеть, когда доставят все твои блокноты.

– Мои блокноты?

– Именно, – подтвердил он. – Йорн устроил, чтобы все переправили сюда. Включая книжные полки и прочее.

– Что-что? – поразился я. – Всю мою комнату?

– Я видел фотографии твоей комнаты. Клевая. Прям натуральный штаб. Но будь осторожен – а то глазом моргнуть не успеешь, они уже захотят устроить из твоей комнаты выставку. Я б на твоем месте послал их куда подальше. У них лапы загребущие – тянут ко всему, где хоть какой-то драйв. Видать, где-то по дороге забыли, что наука – это новаторство и опасности, а не заигрывания с публикой.

Я молчал, пытаясь представить себе, как доктор Йорн опустошает мою комнату неведомо для родителей. Уж конечно, они бы заметили! Уж верно, по крайней мере, Грейси показала им записку из банки с печеньем!

– Да, тебе тут парочка писем, – сообщил молодой человек.

Он протянул мне два конверта обычного размера и третий – побольше, из оберточной бумаги. На первом стоял адрес:

М-ру Т. В. СпиветуСмитсоновский институтКаретный сарайВашингтон, Колумбия, 20013

Я узнал почерк доктора Йорна. И заметил еще, что штемпель на письме датирован двадцать восьмым августа – тем самым днем, когда я покинул Монтану. Я уже собирался разорвать конверт, когда молодой человек протянул мне серебряный вскрыватель для писем.

– Спасибо, – поблагодарил я. Мне еще не приходилось пользоваться такими приспособлениями – почему-то это придавало акту открытия письма официальность.

Дорогой Т. В.!Знаю, что все происшедшее стало для тебя настоящим шоком. Я как раз собирался рассказать тебе, что отправил твои работы в комитет по присуждению премии Бэйрда – но не хотелось давать тебе напрасных надежд. Обычно проходит несколько лет, прежде чем комитет хотя бы рассматривает твою заявку. Но так уж оно вышло, и они связались со мной сразу после звонка тебе, а когда я вам перезвонил, тебя уже не было!Ты хоть представляешь, как перепугал твоих родителей! Я имел довольно долгую беседу с твоей матерью. Она сильно волновалась, да и я тоже, потому что тогда нам еще не сообщили из Смитсоновского института, что ты добрался. Скажи, ты и вправду проехал через всю страну на поезде? Что за опасная затея! Почему ты не обратился ко мне? Мы бы организовали твою поездку. Разумеется, я чувствую себя ответственным за все, что произошло. А твоя мама со мной больше и разговаривать не будет. Я вынужден был рассказать ей про нашу совместную работу, и теперь она, что вполне понятно, чувствует себя преданной – а может статься, ревнует или рвется защитить тебя – иногда мне бывает очень трудно понять Клэр. Хотелось бы мне, чтобы она все же осознала, какая замечательная возможность тебе представилась…Позвоню тебе очень скоро. Поздравляю – и удачи!Всего хорошего,Доктор Терренс Йорн.

Так она все знает!

Я вскинул голову. Молодой человек все так же стоял на пороге, улыбался и не выказывал ни малейшего намерения уходить. Я старался не подавать виду, что, возможно, все пропало, что моя мать, вероятно, уже едет сюда, чтобы посадить меня под замок на веки вечные. Отгоняя эти мысли, я посмотрел на большой конверт из оберточной бумаги. На нем была отпечатана красная буква М. Я вдруг осознал, что и на вскрывателе для писем была такая же буква.

– Вы…

– Фаркаш? Я уж думал, ты никогда не спросишь. Фаркаш Эстебан Смидгалл, к твоим услугам.

Он слегка поклонился и дернул себя за кончик уса.

Я вскрыл второй конверт тем же серебряным вскрывателем. Мне это нравилось. Внутри оказался отчет мистера Ториано, тот самый отчет, который я когда-то обнаружил в архивах Бьютта, но потом потерял в ванной комнате: «Преобладание лоренцевых червоточин на американском Среднем Западе, 1830–1970». Видно было – отчет этот много раз копировали и перекопировали.

– Спасибо, – сказал я.

Фаркаш оглядел комнату, затем поманил меня к себе.

– Здесь разговаривать небезопасно, – прошептал он. – В Смити никогда не знаешь, подслушивают тебя или нет… но мне бы хотелось как-нибудь потолковать с тобой в подземельях. Борис сказал, ты попал в червоточину по дороге сюда.

– Да, – прошептал я, наслаждаясь таинственностью нашей беседы. – В смысле, мне так кажется. Не могу сказать доподлинно. Вот почему я и хотел прочитать этот отчет. Почему они все сосредоточены именно на Среднем Западе?

Фаркаш бросил подозрительный взгляд на изображение Джорджа Вашингтона.

– Расскажу тебе все, что мы знаем – но не здесь, – прошептал он. – Я подхватил работу с того места, где закончил Ториано… он так и не понял, почему именно Средний Запад. По его гипотезе, уникальные очертания литосферной плиты под долиной реки Миссисипи дают что-то вроде заикания в пространственно-временном континууме. Суть теории в том, что особенности строения и состава коренных пород в этой области в сочетании с множеством других сложных субатомных факторов порождают между сорок первой и сорок второй параллелями аномально высокую концентрацию квантовой пены… что, разумеется, приводит к частым аномалиям всякого иного рода. Главный вопрос – откуда там берется антивещество и как оно ухитряется удерживать червоточины открытыми достаточно долго, чтобы через них успел кто-то пройти. Позволь уж тебе сказать – не так-то легко сделать пространственно-временной туннель.

– Ториано погиб? – прошептал я.

– Никто не знает, – шепотом же ответил Фаркаш. А потом добавил вслух, обычным голосом: – Что ж, мистер Спивет, мы рады, что вы здесь.

– Ой, пожалуйста, называйте меня Т. В.

– Отлично, Т. В. – Фаркаш снова перешел на шепот. – Мы тебя тут давно ждем.

– Правда?

– Инструкции найдешь за воробьями, – прошептал он.

– Что-что?

Он отсалютовал мне и выскользнул из комнаты, прикрыв за собой дверь.

Совсем обескураженный, я снова открыл коричневый конверт и обнаружил там второй пакет, озаглавленный «Стайное поведение домовых воробьев», авторства Гордона Реджилла. Эта статья тоже была несколько раз отксерокопирована, некоторые страницы уже еле читались.

– Фаркаш! – завопил я.

Откуда они узнали про стаю воробьев, которая спасла мне жизнь? Я же никому не рассказывал! А если они знали по воробьев, то знали ли про Джосайю Мерримора? Знали, что я убийца? Станут ли теперь меня шантажировать?

Я перевернул стопку листов. С обратной стороны кто-то написал:

Понедельник. Полночь.Зал птиц округа Колумбия.

– Фаркаш! – заорал я, кинулся к двери и, рывком распахнув ее, обнаружил мистера Джибсена, который как раз потянулся к ручке с наружной стороны.

– О, Т. В., уже на ногах! Великолепно! Вижу, тебе все доставили.

– Где Фаркаш? – спросил я.

– Кто?

– Фаркаш, – повторил я нетерпеливо, озираясь по сторонам.

– Курьер? О, я как раз видел, как он уходил. А что? Тебе надо еще что-то?

– Нет, – покачал я головой. – Нет.

– Как сегодня, мой мальчик, не очень болит?

Я вдруг осознал, что в суматохе доставки папок, отчета и писем напрочь забыл о ране. Но стоило Джибсену напомнить мне о ней, грудь сразу заныла.

– Болит, – вздохнул я. Зал птиц округа Колумбия? Полночь?

– Я так и думал, – сказал Джибсен. – И принес тебе еще волшебных таблеток.

Я послушно взял две таблетки и лег на кровать.

– Да уж, – проговорил Джибсен. – У тебя вчера вышло фантастически, просто фантастически!

Слова лились гладко и ровно. По утрам его речь звучала как-то спокойнее. Должно быть, мышцы его челюстей зависели от притяжения луны, как приливы.

– О большем я и мечтать не мог, – продолжал он. – Ты им понравился. Само собой, это всего лишь сборище ученых, но если их можно считать показателем общественной реакции, мы нашли золотую жилу. В смысле, мне ужасно жаль, что с тобой все это произошло. Это совершенно…

Он присел на краешек кровати. Я слабо улыбнулся ему. Он улыбнулся мне в ответ, похлопал по кровати и снова встал.

– Но какая вышла история! Теперь у меня телефон просто разрывается. Они все сражены, сражены наповал! Горе, юность, наука. Вот уж трезубец так трезубец!

– Трезубец?

– Ну да, трезубец, – повторил он. – Люди так чертовски предсказуемы. Да я могу целую книгу накатать о том, как заставить людей сопереживать. – Он подошел к картине с Джорджем Вашингтоном и задумчиво остановился перед ней. – У Вашингтона тоже был свой трезубец – и смотри, как все обернулось.

– А у него какой трезубец был?

– Ой, да не знаю, – раздраженно отмахнулся Джибсен. – Я не историк.

– Простите, – пробормотал я.

Джибсен вроде как слегка смягчился.

– Ну, я, конечно, не хочу перегружать тебя, но… Ты уверен, что готов?

– Думаю, да, – ответил я.

– Великолепно! – улыбнулся он. – Си-эн-эн хочет успеть раньше всех. Пресс-релиз уже вышел, и нам звонил Тэмми… и не хочу обнадеживать тебя раньше времени, но Белый дом тоже вроде как разнюхивает.

– Белый дом?

– Доклад президента конгрессу уже на следующей неделе. Наш бесстрашный лидер, разумеется, плевать хотел на науку, но ты – очень выигрышная тема. Так и слышу, как он разглагольствует: «Взгляните – американская система образования работает! Сердце нашей страны порождает юных гениев!» О, ну да пусть, не будем лишать его великого научного момента. Кто знает, может, он и бюджет нам повысит.

– Вау! – восхитился я, на миг забывая, кто такой президент. Интересно, каково было бы пожать ему руку.

– Что ж, думаю, тебе стоит поскорее позвонить доктору Йорну, твоему приемному… в смысле, позвони доктору Йорну и твоей сестре и скажи им срочно ехать сюда.

– Грейси?

– Ну да, Грейси. Еще нам понадобятся фотографии твоих родителей и… твоего брата. У тебя есть какие-нибудь семейные фотографии?

Я вспомнил, что уберег рождественский снимок нашей семьи, переложив в Чикаго в рюкзак, но внезапно ощутил, что совершенно не хочу давать его ни Джибсену, ни кому либо еще из смитсоновцев. Не хочу, чтобы люди видели изображение моей семьи в газетах или по телевизору – и думали, будто все умерли. Грейси бы, уж конечно, охотно приехала позировать на научном красном ковре – да на любом красном ковре! – и, скорее всего, вполне подыграла бы мне в шоу «В семье Спиветов все умерли» – да только я бы всего этого кошмара и обмана просто не вынес.

– Нет, – сказал я. – У меня была фотография, но я потерял ее в Чикаго.

– Какая жалость, – посетовал он. – Что ж, когда будешь говорить со своим… с доктором Йорном, попроси его прислать нам срочной почтой какие-нибудь фотографии. Мы за все заплатим. И отдельно напомни ему про фотографии твоего брата.

– Ой, а у доктора Йорна не осталось фотографий, – заявил я. Зубы так и ныли.

– Совсем-совсем?

– Нет. Он решил, что смотреть на них слишком больно, так что взял все и сжег.

– В самом деле? Какая жалость! Чего бы только я не дал за фотографию твоего брата, желательно с ружьем, а тебя на заднем плане. Да, это было бы слишком хорошо, слишком. А как там его звали?

– Лейтон.

Мы сидели, глядя друг на друга.

У Джибсена зазвонил мобильник.

– А сколько знаменитых людей спало в этой комнате? – спросил я.

– Что? – переспросил Джибсен, возясь со своим телефоном. – Много, наверное. Все прочие лауреаты премии Бэйрда, это уж точно. А что?

– Да так просто. – Я сел на кровати.

– Алло? АЛЛО? – произнес он в трубку. – ВЫ МЕНЯ СЛЫШИТЕ? О, да, это мистер Джибсен из Смитсоновского института.

Он вскочил и начал расхаживать по комнате.

– Да… что?! Но вы же говорили… это просто смешно! – Он глянул на часы. – Тэмми… да, я понимаю, но… да, но… мы никак не…

Я смотрел, как этот смешной коротышка расхаживает взад-вперед, яростно жестикулируя и теребя сережку.

– Ну ладно, ладно… хорошо… да, да, нет, я понимаю. Все в порядке. Хорошо, понимаю… Всего хорошего, мэм.

Он повернулся ко мне.

– Одевайся. Они изменили время… хотят брать у тебя интервью в прямом эфире через два часа.

– Мне надеть смокинг?

– Нет-нет, никаких смокингов, просто что-нибудь приличное.

– Но у меня больше ничего нет.

– Совсем ничего? Ох, ладно, натягивай смокинг, только… – Он осмотрел костюм и развернул рукава. – О господи! Да это же… ладно, ничего, надевай, а по дороге посмотрим, не сумеем ли придумать чего еще.

Я снова сидел в черном автомобиле. На сей раз водитель выглядел, точно из гангстерского кино. Когда он придерживал заднюю дверцу, на меня пахнуло одеколоном – таким сильным, что в первую секунду показалось, он пытается усыпить меня хлороформом. Мне пришлось дышать через рот и ехать с открытым окном.

– Куда, приятель? В Вегас? – спросил он, подмигнув мне в зеркальце заднего вида.

– Си-эн-эн, Пенсильвания-авеню, пожалуйста, – бросил Джибсен.

– Спасибо, парень, – хмыкнул водитель. – Я знаю, куда это вы. Просто хотел подбодрить мальчонку.

Джибсен неуютно поерзал на сиденье.

– Си-эн-эн, пожалуйста, – повторил он. – Ой, да, нам же еще надо остановиться где-нибудь и купить Т. В. костюм.

– По дороге-то ничего такого, ему по росту, не купишь. «Холлавэй» два года как закрылся, а «Сэмпини» к северо-западу.

– Совсем ничего? А «Кей-март»? Или что-нибудь в таком роде?

Водитель пожал плечами.

Джибсен повернулся ко мне.

– Ну ладно, Т. В., будешь в смокинге. Только держи его запахнутым, слышишь. Не расстегивай.

– Ладно, – сказал я.

– Значит, сразу в Си-эн-эн, – подытожил Джибсен.

Водитель закатил глаза, потом снова мне подмигнул. Волосы у него лоснились от помады. С виду он немножко напоминал Хетча, нашего парикмахера в Бьютте. Спереди он так искусно уложил и зачесал волосы, что они застыли, пышной волной спадая у него со лба. Как будто он бросал вызов ветру, гравитации и всем прочим силам природы: попробуйте-ка, опустите эту волну вниз.

Когда мы тронулись, он принялся подпевать радио и постукивать по приборной панели средним и указательным пальцами. Мне он нравился. Настоящий штурман.

Я разглядывал здания, мимо которых мы проезжали. Мы едем на студию кабельного телевидения – место, где телевизионные сигналы создаются, а потом транслируются на всю страну, к каждой голодной спутниковой тарелке и каждой черной коробочке кабеля. Кабельное телевидение! Давняя-предавняя мечта Грейси (и, признаться, моя тоже).

– Так ты все понял?

– Что?

– Слушай внимательно. Это очень важно. Я хочу, чтобы ты все сделал правильно. – Пришепетывание Джибсена снова развернулось в полную силу. Он начал подробно наставлять меня, как и что говорить на интервью. Он сказал, без мелкого вранья не обойдешься, но так будет проще рассказать всю историю.

– Эти ребята из средств массовой информации, они и так всё всегда упрощают, – заявил он. – А значит, надо скормить им упрощенную версию в том виде, в каком она нужна нам.

Теперь, по его словам, все было так: сотрудники Смитсоновского института с самого начала знали о моем возрасте. После смерти моих родителей…

– Кстати, когда они умерли? – спросил Джибсен.

– Два года назад, – ответил я.

После того как мои родители умерли два года назад и доктор Йорн взял меня к себе, я завязал тесные отношения со Смитсоновским институтом и под их руководством весь так и расцвел. Я всегда мечтал работать здесь. Но после смерти Лейтона был совершенно подавлен и разбит, и по внезапной прихоти решил податься на премию Бэйрда, чтобы наконец уехать из Монтаны – хотя, конечно, совершенно не верил, что получу столь престижную награду.

– И еще одна маленькая деталь: пока мы не посоветуемся с нашими юристами, никаких разговоров о возможной вине и всем таком по поводу гибели твоего брата. Нам же не нужно никаких осложнений. Ты видел, как он выстрелил, и бросился на помощь. Хорошо?

– Хорошо, – согласился я.

Мы въехали на подземную парковку в здоровенном бетонном здании.

– Ну вот и на месте, – хмыкнул водитель. – Фабрика лжи. А может, основная фабрика лжи чуть дальше по Пенсильвания-авеню.

– Спасибо, – Джибсен проворно вылез из машины.

– Как вас зовут? – спросил я у шофера.

– Стимпсон. Мы с тобой уже встречались.

Мне дали леденец на палочке, а потом усадили в кресло, как в парикмахерской, и принялись торопливо раскрашивать всякой косметикой и подводкой для глаз. Грейси бы со смеху померла, увидь меня сейчас. Потом мне причесали и уложили волосы. Женщина-стилист сделала шаг назад, обозрела меня и сказала:

– Прелестно, прелестно, прелестно.

Много раз подряд сказала. Похоже, она была иностранкой, но, посмотрев в зеркало, я вынужден был признать: свое дело она знает. Я выглядел точь-в-точь как персонаж из телевизора.

Увидев мою окровавленную рубашку, она защелкала языком и завопила кому-то из помощников, чтоб скорее тащил, во что переодеться. Через несколько минут он вернулся с пустыми руками.

– У нас слишком мало времени, – покачала головой она и, немного подумав, взяла кусок синей ткани и обвязала мне поверх рубашки, а потом натянула сверху смокинг и довольно кивнула. – Дедушка у меня вот так и носил.

Ко мне все подходили разные люди, пожимали руку чуть выше локтя и ерошили мне волосы на затылке. Какая-то женщина с планшетом и в наушниках порывисто обняла меня, а потом заплакала и пошла прочь, вытирая лицо тыльной стороной ладони.

Я слышал, как она говорит:

– Ну так бы и съела его.

Сперва возникли некоторые разногласия, можно ли Джибсену во время интервью сидеть рядом со мной, но ведущий программы наложил твердое вето. Сказал, хочет меня одного, «как есть». Джибсен занервничал, губы у него снова затряслись.

– А когда кто-нибудь говорит, что так бы тебя и съел… – начал я, но тут все кругом завопили. Чья-то рука больно вцепилась мне в локоть и препроводила на сцену.

Я сидел в большом мягком кресле напротив стола мистера Эйшнера, ведущего. Свет был ужасно ярким. Перед тем, как камеры начали работать, мистер Эйшнер спросил, какой у меня любимый фильм. Наверняка он так спрашивал у любого ребенка, попадавшего к нему на программу. Я рассказал ему о Ковбойской гостиной и нарисовал схему моих девяти любимых фильмов. Похоже, ему это понравилось.

Человек с планшетом в руках и ирокезом на голове предупредил:

– Осталось… пять, четыре, три, два, один.

Как только над камерой зажегся красный огонек, мистер Эйшнер превратился в телеперсонажа. Он сел в кресле очень прямо, а голос у него стал каким-то ненатуральным. Я попытался тоже сесть как можно прямей.

– Мой первый гость нынче утром – только что объявленный лауреат премии Бэйрда от Смитсоновского института, мистер Т. В. Спивет. Мистер Спивет – талантливый картограф, иллюстратор и ученый, и перед тем, как удостоиться столь высокой награды, он целый год работал в музее иллюстратором. Его рисунки изумительно подробны и невероятно впечатляющи – достаточно одного взгляда на них, чтобы это оценить. Но самое примечательное во всей этой истории – то, что Т. В. Спивету всего-навсего двенадцать лет от роду.

Камера плавно подъехала ко мне. Я попытался улыбнуться.

– Т. В., сирота, недавно при трагических обстоятельствах потерявший еще и брата, присоединяется к нам, чтобы запустить трехсерийный проект о гениальных детях: откуда они берутся и что намерены делать в нашем обществе.

Он повернулся ко мне.

– Итак, Т. В., ты вырос на ранчо в Монтане, верно?

– Да.

– И твой отец – мне очень жаль – сколько тебе было, когда он умер?

– Эээ… девять или десять, – промямлил я.

– Я так понимаю, он был вроде ковбоя?

– Да.

– И превратил ваш дом в декорацию к вестерну?

– Ну, это… – Я ощутил на себе взгляд мистера Джибсена. – Да, это правда. Наверное, он хотел жить в мире «Дилижанса» и «Монти Уолша».

– Монти Уолша?

– Это такой вестерн с как там его… ну, из этих…

– И чему самому важному он успел научить тебя до того, как умер? – перебил меня мистер Эйшнер.

Я понял: вот теперь-то я все испорчу. Ну как с первого же раза найти правильный ответ на такой вопрос? Но сидя там и глядя на красный огонек на камере, я остро ощущал, что промолчать в такой ситуации – и подавно не лучший выход. Поэтому ляпнул первое, что пришло в голову:

– Думаю, я научился у него важности ритуалов.

Но тут же сам и спохватился.

– Погодите, а можно я отвечу по-другому?

– Конечно, конечно. Говори, что хочешь. Это ты, в конце концов, тут Бэйрдовский лауреат.

– Он научил меня тому, как важна семья. В смысле – наши предки. Наше имя. Терхо Спивет.

Ведущий улыбнулся. Видно было, что он в упор не понимает, о чем это я.

– Мой прапрадед был родом из Финляндии, так что просто чудо, что он проделал весь этот путь до Монтаны и женился на моей прапрабабушке, когда она участвовала в экспедиции в Вайоминге.

– Вайоминг? Мне казалось, ты из Монтаны.

– Ну да. То есть люди же переезжают с места на место.

Мистер Эйшнер заглянул в свои записи.

– Так вот… подрастая на этом ранчо, среди скота, овец и всего такого прочего – скажи на милость, как же тебя занесло в область научной иллюстрации? Ничего дальше от дойки коров и придумать нельзя.

– Ну, просто моя мать… – Я умолк.

– Мои соболезнования, – вставил он.

– Спасибо, – поблагодарил я, заливаясь краской. – У моей матери было хобби – она коллекционировала жуков. Ну, я и стал их зарисовывать. Но моя прапрабабушка была первой женщиной-геологом во всей стране. Так что, наверное, это у меня в крови.

– В крови, а? – повторил мистер Эйшнер. – Так ты всегда хотел стать маленьким картоделом?..

Маленький картодел?! Да такого и слова-то нет!

– Не знаю, – сказал я. – А вот вы всегда хотели стать телеведущим?

Мистер Эйшнер засмеялся.

– Нет, нет! Я собирался, как вырасту, стать звездой кантри-музыки. – Он даже начал напевать: – «Эй, крошка…»

Я не отреагировал, и он остановился, перебирая свои записки.

– Знаешь, один из вопросов, что мы собираемся всем задавать в ближайшие пару дней, состоит вот в чем: откуда берется одаренность? Это какая-то особая предрасположенность в мозгу – или тебя кто-то научил?

– Мне кажется, мы все рождаемся с уже готовой картой мира в мозгу, – сказал я.

– Что ж, пожалуй, это было бы очень удобно, только не рассказывай компаниям по выпуску навигаторов, – засмеялся мистер Эйшнер. – Хотя, думаю, точнее было бы сказать, что некоторые из нас рождаются с уже готовой картой мира в голове – и моя жена явно к ним не принадлежит. Кстати, коли уж зашел разговор, я принес сюда пару твоих карт. – Он развернул карту на столе и показал ее камере. – И вот эта… карта парков округа Колумбия?

– Да. И Северной Виргинии.

– Ну, во-первых, потрясающая работа. Просто и элегантно.

– Спасибо.

– Вот я смотрю на эту карту и говорю себе: «Ага! В центре Вашингтона целых пятьдесят парков!» – и сразу начинаю глядеть на это место немножко иначе, что, полагаю, и было твоей целью. Но вот в чем состоит мой вопрос – как именно ты приходишь к решению сделать что-нибудь в таком роде? Я имею в виду, вот у меня мозг просто не работает в эту сторону. Да я и по дороге в студию-то заблудиться могу.

Он засмеялся. Я попытался засмеяться вместе с ним.

– Сам не знаю, – ответил я. – Я это не воспринимаю как что-то такое, что я делаю. Просто весь мир – он снаружи, а я стараюсь увидеть его. Мир уже сделал за меня всю работу. Все закономерности и узоры уже в нем, а я вижу карту в голове, а потом просто зарисовываю ее.

– Какие мудрые слова для столь юного школяра. Нам всем повезло, что будущее мира лежит именно на твоих плечах.

Меня вдруг начало клонить в сон.

– Чуть позже в нашей программе мы встретимся с доктором Ферраро и обсудим с ней ее открытия, сделанные при исследовании МРТ одаренных детей. Не сомневаюсь, ей захочется заглянуть тебе в мозг и отыскать там карту, о которой ты говоришь.

…После интервью на Си-эн-эн я съел пончик за кулисами, пока Джибсен договаривался с доктором Ферраро об МРТ на следующий день. Потом я поговорил с каким-то симпатичным дядькой в наушниках, как управлять телесуфлером. Потом пришел мистер Эйшнер и взъерошил мне волосы на затылке – только они не ерошились, такую уйму геля для укладки на них потратили.

– Захочешь как-нибудь познакомиться с моими детьми, звони, – сказал он.

Остаток дня прошел в сплошной суматохе. Я дал еще четыре интервью на телевидении. Стимпсон возил нас по всему Вашингтону, а потом еще в студию Северной Виргинии.

На обратном пути в город мы уже все совершенно выдохлись, даже Стимпсон – он прекратил подмигивать несколько часов назад.

– Добро пожаловать в наш штат, – объявил он, когда мы переехали Потомак. – Где им тебя всегда мало, даже когда тебя более чем достаточно.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил меня Джибсен, не обращая на него внимания. – Ну все, на сегодня осталось только одно. Снимки для журнала. Ты попадешь на обложку следующего месяца. У нас уже есть кое-какие идеи для статьи, но мне бы хотелось дать тебе шанс тоже внести свой вклад. Ты бы где хотел сниматься?

Где бы я хотел сняться? В каком-то смысле это был вопрос мечты. Но очень трудный вопрос. По сути дела, Джибсен спрашивал: из всех мест мира, где именно ты хотел бы запечатлеть свой образ на фотографии, наиболее полно отражающей твои надежды, и мечты, и архитектуру твоих взглядов на жизнь? Мне даже немного захотелось полететь домой, сняться на фоне забора, или в кабинете доктора Клэр, или на лестнице, ведущей к чердачному логову Лейтона. Только ведь я не в Монтане. Я кружу в колесе самопрезентаций.

– А как насчет Зала птиц округа Колумбия? – спросил я. – На фоне домового воробья?

– Блестящая идея! – просиял Джибсен. – Понял, понял. Воробей. Тонко и гениально. Куда лучше всего, что могли бы придумать мы. Вот за что мы тебя ценим.

Я поднял голову и поймал на себе взгляд Стимпсона.

– Отличный выбор, – похвалил он. – Только пташка-то из клетки упорхнула.

Пока мы ждали фотографов в вестибюле музея естественной истории, произошла забавная штука: музей взял и закрылся. Все дружно потянулись к парадному входу. Я покосился на Джибсена, но он и внимания не обратил, так что мы остались на месте.

Две чернокожие девочки, прижимающие к себе одинаковых плюшевых цапель, стрелой неслись прочь от женщины в красном комбинезоне. Даже когда они уже вылетели за огромные двойные двери, я еще слышал, как отражаются от высокого потолка ее вопли. Наконец все разошлись и стало тихо. В вестибюле маячил лишь охранник. Джибсен подошел поговорить с ним, а затем вернулся. Нас никто не гнал.

К сожалению, упоительный восторг от возможности остаться в музее после закрытия был слегка подмочен тем, что меня повсюду сопровождали взрослые, на чьем попечении я тут находился. Конечно, благодаря Борису я знал, что где-то близко есть тайный вход в подземелье, но, как я осознал, мои шансы обнаружить упомянутый вход были весьма и весьма невелики.

Наконец появились два фотографа со здоровенными сумками через плечо. Мы вчетвером спустились по лестнице в зал. Строго говоря, зал птиц Колумбии оказался никаким не Залом с большой буквы, а скорее коридорчиком, втиснутым за Бэйрдовской аудиторией.

– Ну где там этот воробей? Где там этот воробей? – бормотал Джибсен, просматривая застекленные витрины. – Что?! Да его тут вовсе нет!

– Но ведь домовой воробей относится к птицам Колумбии, – удивился я.

– Нет, я имею в виду, место для него тут есть, а вот его самого нету.

И в самом деле! На витрине оставался ярлычок с подписью «Домовой воробей (Passer domesticus)», но подставка была пуста.

– Нашли же, когда реставрировать! В смысле, ну надо же, как нарочно! Что ж, придется заснять тебя где-нибудь еще. Возвращаемся к плану А. Будешь потрясенно смотреть на слона у главного входа, делая наброски в блокноте.

– Но у меня нет с собой блокнота, – заметил я.

– Джордж, – окликнул Джибсен одного из фотографов. – Дай ему блокнот!

– Но он же не того цвета! Я бы в таком в жизни рисовать не стал!

– Т. В.! Кому какая разница! – обрезал Джибсен. – У нас у всех был длинный и трудный день. Давай уже сделаем наконец фотографии и поедем домой!

На обратной дороге у Джибсена снова зазвонил телефон. Джибсен ответил усталым голосом, но буквально через несколько секунд лицо у него просветлело. Я пытался понять, о чем это они там, но тоже слишком устал. Я решил, что мне тут больше не нравится. Если бы мне дали тихо-мирно устроить в Каретном сарае рабочее место и вернуться к картам – тогда бы дело другое, пока же вся эта история с премией была чем угодно, только не картами.

Джибсен рассоединился.

– Попали! – заявил он.

– Что-что? – не понял я.

– Это был мистер Суон, начальник секретариата Белого дома. Мы на шестой и семнадцатой позициях его речи, упоминаемся дважды – по поводу образования и по поводу национальной безопасности. Национальная камера покажет нас дважды! О, Т. В., как же это здорово, как здорово! Ты, может, думаешь, что в этом городе оно всегда так – но ничего подобного. От твоего появления все двери отворяются сами собой.

– Отстой ваш президент, – подал голос Стимпсон.

– А вас никто не спрашивает, – осадил его Джибсен. И снова повернулся ко мне. – Знаю, все это немножко чересчур, но ты делаешь для нас огромное дело. И не сомневаюсь, через недельку все успокоится.

– Все хорошо, – сказал я и увидел в зеркале заднего обзора, как Стимпсон одними губами произносит «отстой» – только я не понял, про кого, про президента или про Джибсена. Как бы там ни было, я улыбнулся, хотя и покраснел. Стимпсон совсем как Рикки – настоящие взрослые ругаются, когда хотят и как хотят.

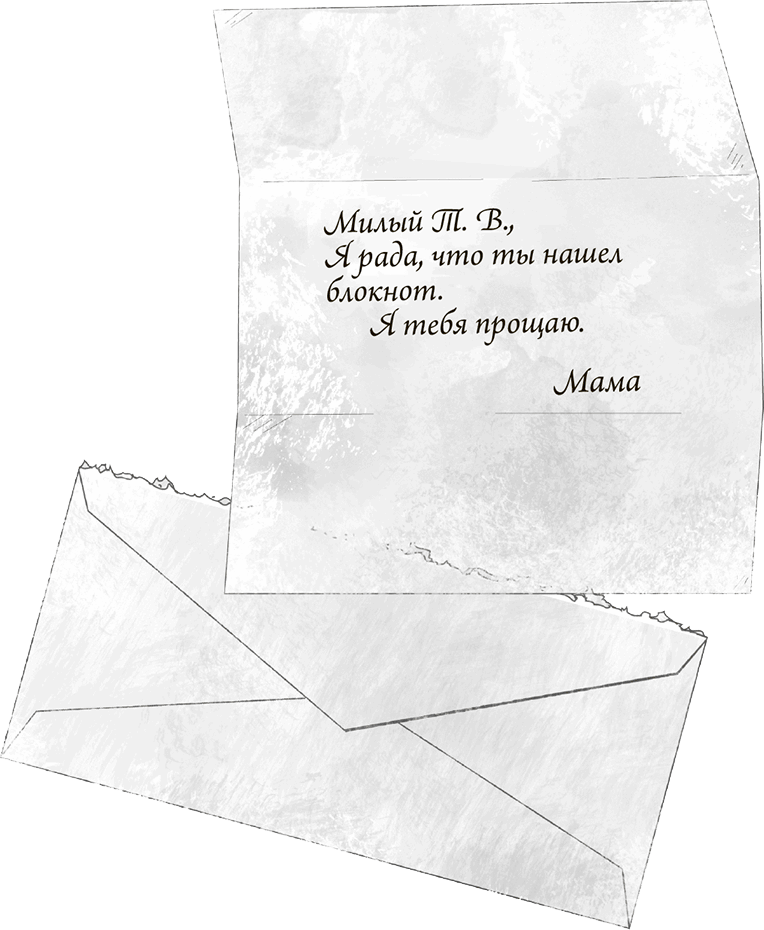

Перед тем как лечь, я вдруг вспомнил про третье письмо, которое принес мне утром Фаркаш. Конверт все так же лежал на столе. Он был запечатан, но не подписан: ни адреса, ни штампа, ничего.

Взяв открыватель для писем, я вспорол конверт по сгибу.

Внутри оказалась короткая записка: