Глава 10

Я проснулся в «виннебаго», весь залитый потом. Воздух в кабине был жарким и душным – как на чердаке, куда давным-давно никто не заходил. Лежа на двуспальной кровати со сбившимся у колен пасторальным покрывалом, я не мог отделаться от ощущения, что что-то внутри фургона разительно изменилось.

Проведя кончиком большого пальца под носом, я собрал на него капельку пота и тут осознал, почему не могу сказать точно, что же изменилось вокруг. Изменилось все. Все стало живым. Мир вернулся! Жара, струящиеся через жалюзи потоки яркого света, далекий басовитый гул, от которого мышцы на щеке легонько вибрировали. Весь «Ковбой-кондо» постоянно потряхивало, пластиковые бананы дребезжали на полке. О, свет и радость! Законы термодинамики вернулись! Вернулись причины и следствия! Добро пожаловать, друзья, добро пожаловать!

Приоткрыв большим и указательным пальцами жалюзи, я выглянул в щелочку и аж застонал от потрясения.

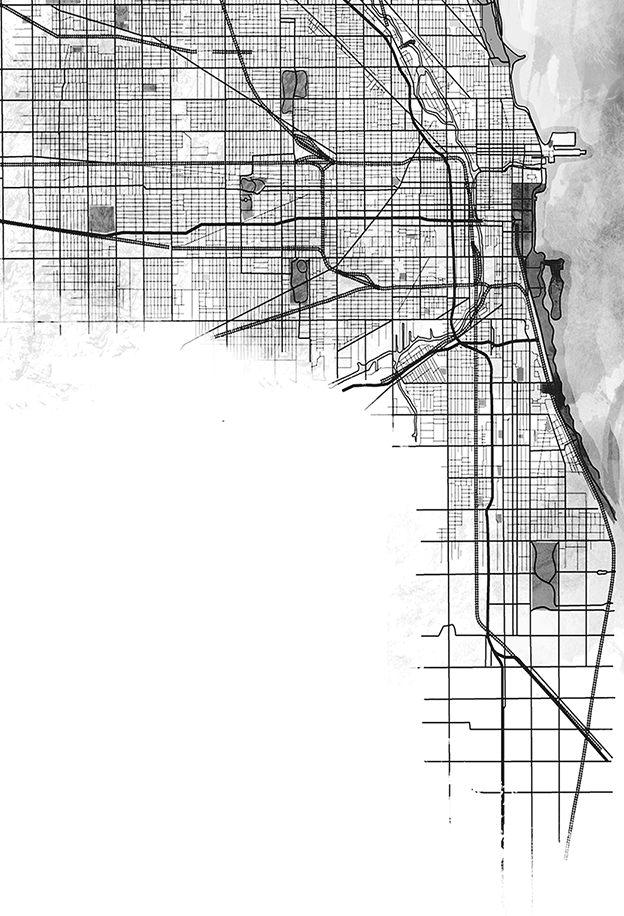

Панорама огромной многоуровневой развязки! Ну и зрелище!

Ну ладно, ладно, я видел такие на фотографиях. Даже видел, как в одном фильме герой перепрыгивает на автобусе с одного уровня на другой – но все же мальчика с ранчо множественное схождение плывущих в воздухе автомагистралей совершенно ошеломляло. Несомненно, отчасти напавший на меня умственный паралич объяснялся тем, что я провел несколько дней в условиях полной сенсорной депривации Среднезападного пространственно-временного туннеля – или как там еще можно назвать подобную квантовую неравномерность. После такого опыта резкий переход к любой осязаемой реальности был бы чреват синаптической травмой – а уж тем более к такой вот реальности! Предо мной раскинулась змееподобная структура цивилизации: трехуровневый лабиринт из шести мостов, прекрасных и манящих в своей сложности, однако четко продуманных и практичных в использовании. Непрерывный поток машин струился по ним во все стороны и на разной высоте – причем водители словно бы и не осознавали, какой синтез бетона и теоретической физики поддерживает их на поворотах.

А за развязкой, насколько хватал глаз, тянулись высокие здания, пожарные выходы, водонапорные башни и просторные улицы – все это убегало в даль: даль, составленную все теми же высокими зданиями, пожарными выходами и водонапорными башнями. Глубина картины, количество перехлестывающихся линий, множество представленных материалов – все это повергло меня в первую стадию гипервентиляции. Подумать только: в какой-то момент истории каждое отдельное здание, каждый металлический поручень, каждый кирпичик, карниз и коврик у двери были помещены сюда кем-то конкретным, руками какого-то человека! Пейзаж предо мной был невообразимым творением рук человеческих. И хотя горные хребты, обступившие ранчо Коппертоп, статной мощью превосходили это скопление домов, однако существование гор всегда казалось мне неизбежным – естественным побочным эффектом эрозии и движения тектонических плит. Здесь же небрежной предначертанностью и не пахло. Во всем – в решетке улиц, в телефонных проводах, в форме окон, в скопищах труб и в тщательно настроенных тарелках спутникового телевидения – решительно во всем проявлялись доказательства коллективной одержимости уютной логикой прямых углов.

Небоскребы перегораживали горизонт со всех сторон: ни дать ни взять – гигантские театральные подмостки, стратегически установленные с таким расчетом, чтобы я забыл, как выглядит весь остальной мир.

Все – здесь, взывали ко мне небоскребы. Все самое важное – прямо здесь. Неважно, откуда ты пришел. Забудь. Я кивнул. Да, в таком городе, как этот, Монтана казалась уже совершенно незначительной.

На переднем плане – в ближнем к железной дороге ряду – маячил большой черный внедорожник, и я осознал, что он-то и был источником ритмичного басового гула. Из него гремела самая странная музыка, какую я только слышал – энергичная и маскулинная версия «Поп-герлз» Грейси. Автомобиль весь так и трясся, словно желе. Окна у внедорожника тоже были черными, так что разглядеть водителя я не мог. Пока я гадал, как же он видит, куда едет, зажегся зеленый свет и внедорожник помчался прочь. К полнейшему своему удивлению, я заметил, что хотя сам он едет вперед, но большие серебряные обода колес у него вращаются назад.

Поезд медленно пробирался по этому сенсорно-перегруженному пейзажу. Я до половины приоткрыл дверцу «виннебаго», чтобы проветрить душную кабину. Солнце било в лицо – было еще совсем рано, но жара расходилась уже вовсю: густая, липкая жара, с какой я никогда еще не сталкивался. Как будто бы мельчайшие кусочки бетона, резиновая изоляция проводов и даже мелкие полимерные частицы испарились и теперь витали в воздухе, вытесняя усталые молекулы кислорода.

Рядом послышался шум стройки. В ноздри мне ударила вонь выхлопных газов и гниющего мусора, но быстро пропала. Все кругом было мимолетным, кратким. Ничто не задерживалось больше десяти секунд. И люди, оживлявшие пейзаж, прекрасно осознавали эту мимолетность: они передвигались быстрым шагом, легонько помахивая руками, как будто им важно одно – добраться до цели. В каждую отдельную секунду я видел вокруг больше народа, чем до сих пор встречал за всю жизнь. Люди кишели повсюду: шли по тротуарам, ползли в машинах, махали руками, прыгали через скакалочку, продавали журналы, газеты, носки. Из еще одного черного внедорожника (с нормальными колесами, вращающимися как положено) снова донесся ритмичный басовитый гул, потом и он утих, оставив лишь эхо своего эхо первой машины. У меня в голове оба черных гудящих внедорожника слились в одну машину, колеса которой вращались сразу и вперед, и назад, раздвигая пространственно-временной континуум. Нда, этот город умел сбить с толку!

Где-то пять раз коротко и отрывисто взлаяла собака – мужской голос завопил на нее, кажется, по-арабски. Три чернокожих мальчика на маленьких велосипедах выехали из-за угла и лихо спрыгнули с тротуара, заливаясь хохотом, когда последний чуть не упал, но с трудом выправился и догнал товарищей. Велосипеды у них были такие маленькие, что им приходилось широко растопыривать ноги, чтобы не задевать коленками за локти.

Как иной раз вдруг понимаешь, что всю жизнь употреблял какое-то слово, не понимая его значения, так я сейчас осознал, что никогда прежде не был в настоящем городе. Возможно, сто лет назад Бьютт тоже был настоящим городом, гудящим от хлопанья ежедневных газет, звона переходящей из рук в руки мелочи и шелеста шерсти, задевающей за шерсть, на запруженных тротуарах. Но не теперь. Теперь настоящий город находился здесь. Здесь – как возвещал огромный синий плакат «Трибьюн» – был «Чикаголенд».

Вертя головой по сторонам, я полностью поддался городским чарам множественности и мимолетности. Такой вот городской пейзаж просто невозможно представить как сумму его составляющих. Мои всегдашние способности к наблюдению, измерению и визуальному синтезу начали отказывать одна за другой. Сражаясь с нарастающей паникой, я попытался отступить на привычную территорию распознавания образов, но ничего не вышло: когда приходится выбирать из многих тысяч мельчайших деталей, то устойчивых образов либо слишком много, либо нет вообще.

На западе можно день за днем сосредоточенно изучать особенности миграции гусей с севера на юг – но здесь даже специфически длинный покрой джинсовых шорт у мальчишек на велосипеде вызывал лихорадочное множество вопросов: близки ли эти шорты к тому, чтобы стать брюками, и вообще какова официальная длина того, что уже можно назвать брюками? Сколько потребовалось лет на то, чтобы такие длинные шорты стали общественно-приемлемыми? И что предполагают вариации длины шорт непосредственно среди троицы? Быть может, у вожака они всегда длиннее?

Я видел тысячи карт и схем, поднимающихся в воздух отражениями мельтешащего внизу города: коэффициент машин по отношению к людям в каждом квартале, вариации видов деревьев по мере продвижения на север, среднее число слов в мимолетной переброске репликами между незнакомцами в зависимости от района. Мне стало трудно дышать. Никогда, никогда мне не сделать все эти карты! Призраки таяли в воздухе с той же скоростью, с какой город их порождал. Столько нереализованных, несбывшихся карт!

Не зная, что тут еще придумать, я вытащил «Лейку М1», облизал пальцы, снял крышку с объектива и принялся фотографировать все, мимо чего проходил поезд: граффити с изображением играющего блюз гитариста в солнечных очках; многоквартирный дом, у пожарного выхода которого болталось десять пуэрториканских флагов; лысую женщину с кошкой на поводке. Я сделал целую серию снимков водонапорных башен – стараясь заснять разные стили конических крыш.

Определенность и эффективность этого способа поймать момент слегка меня успокоила, но через пять минут кончилась пленка. Не стоило, наверное, столько снимать водонапорные башни. Нельзя щелкать все подряд – следует тщательно выбирать то, что меня и в самом деле заинтересует.

– Ладно, мозг, – сказал я. – Начинай фильтровать.

Открыв блокнот, я выбрал из сотни всевозможных карт и схем одну, которую и подписал: «Карта сопровождения – или одиночество при переходе».

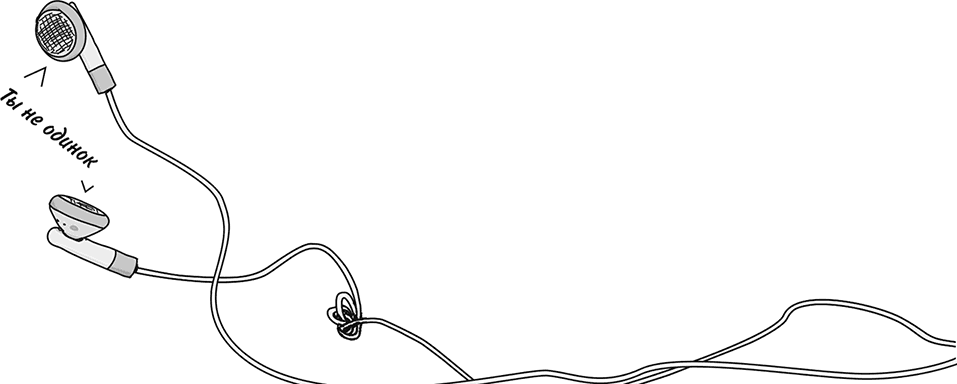

За семь минут я подсчитал, сколько людей идет или едет по улицам в одиночестве, сколько парами, а сколько – группками от трех до пяти человек. Каждый раз, как я отмечал одинокого человека, на краткий миг мне приоткрывался его мир – я чувствовал, как он спешит по своему неотложному делу, как ноги уже предвкушают ворсистые ковры и отмеренное число лестничных пролетов на месте назначения. А потом все эти люди исчезали в общем водовороте, становились лишь еще одной точкой на моем графике.

Однако постепенно у меня вырисовалась связная картина: из 93 человек 51 шел или ехал в одиночестве. Из них 64 % слушало наушники и разговаривало по мобильнику – должно быть, чтобы отвлечься от того, что идут или едут одни.

Немного подумав, я стер число 51 и, смахнув с листа крошечные красные катышки от ластика, написал 52. Теперь я стал одним из них.

…Миновав людную часть города, поезд въехал в район огромных бетонных заводов. И пустых улиц. Бездомные устраивали здесь какие-то лачуги из картона. Из одного такого жалкого строеньица торчала нога в синем носке. Кто-то выстроил себе на пустыре целое отдельное жилье – огородил брезентовый навес шестью магазинными тележками и украсил все дюжиной пластмассовых фламинго. Среди сплошного бетона фламинго казались какими-то грустными и настороженными, как будто просто временно приютись тут перед тем, как улететь во Флориду и всю оставшуюся жизнь ныть и жаловаться на жуткие времена, когда им пришлось обитать в нищете индустриального района. Однако там, вдали, в полной безопасности под сенью пальм, они рано или поздно заскучают, снедаемые тайной тоской по простой и насыщенной жизни на грязном заброшенном участке.

Чем больше я оглядывался, тем больше замечал на земле мусора – всех мыслимых видов и форм: бутылки, пакетики из-под чипсов, старые шины, магазинные тележки без колес, обертки от прессованного мяса. Все это было произведено на каких-нибудь фабриках – скорее всего, в Китае, – потом привезено в США на здоровенном сухогрузе под управлением гнусавящего русского капитана и получено чикагцами – а теперь валялось на земле, трепеща в порывах легкого ветерка (кроме шин и тележек, конечно, – они не трепетали). А что, если создать карту города только по мусору? Какие районы окажутся самыми населенными?

А потом поезд зашипел, сбросил скорость – и остановился. Остановился! Я уж и забыл, что это такое. Я стоял, дрожа всем телом и ощущая, как оно исполняет свой ностальгический долг: противостоять воздействию долгого путешествия, которое (я все ясней и ясней чувствовал это) подошло к концу. Я достиг Чикаголенда, великой пересадки, столицы terra incognita – и мое время на «Ковбое-кондо» подошло к концу. Валеро был верным скакуном. Он довез меня сюда через Скалистые горы, через Большой бассейн и Красную пустыню, через равнины и через нервный узел Бейли-Ярда, сквозь пространственно-временной туннель – и вот я стоял в Городе Ветров, в пределах досягаемости от своей цели. Мне только и надо было, что, по совету опытного бродяги Два Облака, подыскать какой-нибудь стильный желто-синий поезд, который унесет меня на восток, в столицу нашей страны, к президенту, в мир схем, славы и богатства. (А еще надо было непременно раздобыть, чего поесть, поскольку победоносное ощущение от последнего съеденного батончика гранолы постепенно сменялось глухой паникой от перспективы остаться совсем без продовольствия).

– Прощай, Валеро, – сказал я и выжидательно помолчал.

– Прощай, – повторил я снова, уже громче. – Не знаю, как ты вытащил нас из того туннеля или что там это было. Спасибо, сэр, я вам крайне признателен. Надеюсь, тот, кто вас купит, будет хорошим человеком и с хорошим чувством направления – потому что уж ему-то достанется потрясающий «Ковбой-кондо».

По-прежнему никакого ответа.

– Валеро? – окликнул я. – Дружище?

В большом городе «виннебаго» не говорил. Судя по всему, он это делает только на открытых пространствах Запада. Все на свете меняется.

Я попытался привести себя в порядок. Само собой, во время пути толком помыться я не мог, но в резервуарах «виннебаго» было немножко воды, так что я мог принять хоть какой-то душ. Рядом с раковиной было наклеено еще одно гигантское изображение мультипликационного ковбоя, на сей раз изрекающего: «Мойся на славу прямо в пути!» – и насмешливо взирающего, как я лихорадочно тру грязное тело под холодной струйкой, еле сочащейся из душа над головой. Моясь, я пытался напевать для бодрости духа и поджимал пальцы ног, чтобы не дрожать.

Но даже после того, как я вымылся и переоделся, мне все еще казалось, что вид у меня встрепанный и неопрятный – может, не как у настоящего бродячего оборванца, но уж и всяко не как у модных обитателей большого города. Подумав, я надел серую вязаную безрукавку. Сейчас надо пустить в ход все средства, чтобы раствориться в толпе чикагцев. Рыжебородого я по зрелому размышлению оставил в кабине. Если Валеро снова оживет, ему понадобится друг.

Убедившись, что путь свободен, я вытащил чемодан из «виннебаго» и осторожно опустил его на землю. Вокруг стояли сотни товарных вагонов. Я огляделся в поисках желто-синих и увидел сразу несколько чуть впереди.

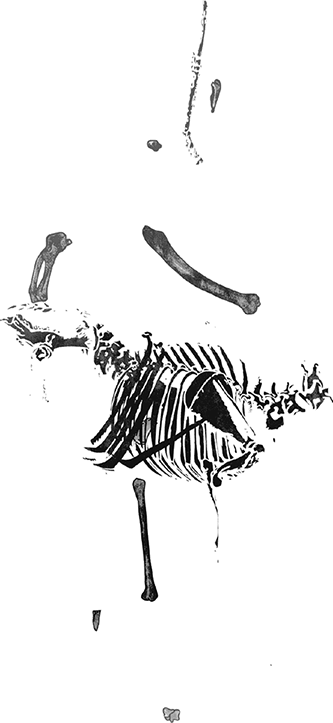

Я попытался волочь чемодан за собой, но так выходило очень медленно. Как ни досадно, а придется, наверное, спрятать его где-нибудь тут, пока я не разведаю ситуацию. Но как, как же оставить совершенно необходимые вещи, на сбор которых я потратил столько часов? У меня снова чуть не развилась гипервентиляция прямо там, на месте. Чтобы подавить приступ паники, я торопливо вытащил рюкзачок и набил его самым-самым необходимым: тридцать четыре доллара и двадцать четыре цента, бинокуляр, блокноты, семейная фотография, счастливый компас и – почему-то – скелет воробья.

Вскинув рюкзачок на плечо, я с самым небрежным видом зашагал вдоль рельсов, засунув большие пальцы за отворот безрукавки, как будто бы каждый день гуляю этим маршрутом, а вовсе не нахожусь за тысячу миль от дома, ранчо, изгородей и тупых коз.

Это оказались и правду поезда корпорации CSX. Я подкрался к ним, как подкрадываются к большим спящим животным. Они были огромные, и красивые, и очень элегантные, изящнее и современнее локомотивов Тихоокеанской железной дороги, к которым я успел так привыкнуть. По сравнению с утонченными си-эс-иксовскими поезда «Юнион Пасифик» казались неотесанной деревенщиной. Эти CSX стояли на рельсах, шипя и выжидая, точно говоря всем своим видом: «Хочешь с нами? Ты никогда еще не ездил на поездах нашего калибра. А ты достоин? Мы – уроженцы востока. Если б мы только могли, мы бы нацепили на нос монокли и завели бы беседу о Руссо. Ты читал Руссо? Наш любимый писатель».

Кто-кто, а я мог поладить с этими задаваками и их высокопарными идеями. Может, я и сын ранчеро, но вполне способен со знанием дела вести беседу о наследстве Просвещения – или, по крайней мере, притвориться, что и вправду что-то в нем смыслю. Главный вопрос совсем в другом: как бы узнать, куда идут эти франтоватые локомотивы? Рискнуть и спросить какого-нибудь местного рабочего? Надо ли тогда преподносить ему в дар пиво и порнографию? Не выйдет ли обменять карту одиночества на железнодорожное расписание? Лейтон бы без малейших проблем подошел к любому из работяг и завязал бы непринужденную беседу. Дьявольщина, да после пары минут такого милого ковбойского трепа они бы позволили ему везти поезд до самого Вашингтона!

И тут я вспомнил: Бродяжья Справочная. Куда как менее пугающий вариант – и можно избежать общения с угрюмыми путейцами. Хотя для этого нужен телефон – а значит, придется просить какого-нибудь прохожего на улице, нельзя ли позвонить с его мобильника. Выберу какого-нибудь доброго с виду джентльмена в атласном шейном платке, с маленьким аккуратным носом и маленькой собачкой на поводке – джентльмена, любящего классическую музыку и общедоступные программы по телевидению.

Порывшись в рюкзаке, я выудил блокнот З101, под обложку которого приклеил номер Бродяжьей Справочной. Используем технологию как силу добра. Остается только найти дружественного чикагца с собачкой, который поможет мальчику из Монтаны.

Сперва я переписал номера вагонов, прицепленных непосредственно за каждым из трех желто-синих локомотивов CSX.

А потом отправился на поиски джентльмена в шейном платке. Не так-то это просто на сортировочной станции в промышленной глуши. В таких краях джентльмены с собачками не разгуливают. Вообще, казалось, сюда никто не ходит – разве что выкинуть пакетик из-под чипсов и поскорее смыться.

Я стоял в воротах, прикидывая, что лучше: сесть наугад в один из поездов и надеяться на лучшее – или набраться храбрости и подойти к кому-нибудь из покрытых татуировками рабочих – когда прямо передо мной открылось окно блестящего черного автомобиля. Из автомобиля вышел крепко сбитый здоровяк. Я сразу понял: это железнодорожный бык. Враг.

– Что ты тут вертишься, шнурок? Неприятностей ищешь?

– Нет, сэр, – заверил я. Было не очень понятно, при чем тут шнурки, но я не осмеливался спросить этого толстяка с несколькими подбородками – тем более что на поясе у него болталась увесистая дубинка.

– Ты нарушил границы чужих владений. Что у тебя там в рюкзаке? Баллончик с краской? Разрисовываешь стены? Увижу, что ты изгваздал хоть один вагон, тебе несдобровать, понял? Черт возьми, ты выбрал не тот день, чтоб пакостить, понял? Идем-ка со мной, сейчас мы тебя оформим, шнурок. Не тот день, сукин ты сын.

Эти слова он пробормотал, точно напрочь забыл обо мне.

Я запаниковал и, не зная, что еще делать, быстро сказал:

– Мне нравится Чикаго.

– Че-е-его? – потрясенно переспросил он.

– Ну, шумно, конечно, но это хороший шум, правильный. То есть, конечно, сначала надо привыкнуть… В смысле, я-то еще не привык… на ранчо гораздо тише, только что разве Грейси музыку включает, но все же басов поменьше. Но сам город очень, очень хороший. Да, кстати, а нельзя ли мне позвонить по вашему телефону?

Я сам не знал, что несу, я совсем лишился рассудка.

– Откуда ты взялся? – осведомился здоровяк, подозрительно глядя на меня и придерживая левой рукой дубинку.

Я начал было отвечать правду, но вовремя спохватился.

– Из Монт… из Монтенегро.

– Что ж, поганец ты этакий, добро пожаловать в великий штат Иллинойс. Ты его еще успеешь узнать на славу, когда мы тебя запишем и уведомим твоих родителей обо всех обвинениях против тебя: незаконное проникновение на охраняемую территорию, порчу железнодорожной собственности и что ты там еще натворил. Ох ты и познакомишься с Чикаго, мистер Монтинигро.

– Монтенегро, – поправил я.

– А ты у нас умник, да, шнурок? – протянул он. – А ну в машину!

Предо мной снова предстал выбор:

1) Склониться перед потным двойным подбородком власти и отправиться в участок, где меня посадят под яркими лампами, которые скрипят, когда их устанавливают под нужным углом. И тогда я, конечно, расколюсь и скажу, что я не из Монтенегро, а из Монтаны, и они позвонят моим родителям и все будет кончено.

2) Бежать. (Кажется, тут никаких объяснений не требуется.)

– Сейчас, – сказал я. – Только шнурок завяжу.

Он сердито кивнул и обошел машину, чтобы открыть мне дверцу с другой стороны.

И тут я рванул прочь. Старый как мир прием. Я слышал, как стучат подошвы кроссовок по гравию вдоль рельсов. Я выскочил из депо, промчался по улице, свернул налево, направо, опять налево, и потом еще налево, и вверх по ступенькам на пешеходный мостик – и по нему стремглав, навылет, даже не оценив его урбанистической красоты. Я понятия не имел, куда бегу – с таким же успехом можно было бы ориентироваться по сломанному счастливому компасу в рюкзаке. Налево, налево, направо, через лужайку, на которой стояли два больших мусорных контейнера – один опрокинутый, другой нормальный – через оградку, и наконец, когда легкие у меня уже разрывались, я очутился на берегу какого-то канала с матовой грязно-желтой водой. По обоим берегам канала дремали аккуратные буксирные катера, привязанные к швартовым тумбам канатами толщиной с мою шею.

Я скорчился на неровном кирпичном парапете, обрамлявшем канал. От воды пахло бензином и гниющими водорослями. Когда-то, должно быть, это был естественный водосток, а теперь? Сквозившая во всем кругом сдавленная печаль, сплошные свидетельства деятельности человека напомнили мне чувство, что я испытал, выйдя из смотрового туннеля над Беркли-Пит в Бьютте и увидев простор темной, металлически-отсверкивающей воды, медленно поднимающейся к самому краю огромного котлована. Сперва все кругом словно бы мерцало и расплывалось, как во сне, когда стоит только крепко зажмуриться и открыть глаза – и все исчезнет. А потом тебя медленно охватывало ощущение обреченного одиночества. Этот котлован, канал, вода в нем – все существовало на самом деле – не воображаемое море, а самая настоящая вода, способная объять и утопить тебя. Реальность этой водной глади заставляла тебя посмотреть в лицо последствиям решений, принятых нашей цивилизацией, – и понять, что и ты за них в ответе.

Я понятия не имел, где нахожусь и что мне теперь делать. Вытащил из рюкзака компас, хотя сам не знал, чего я на нем ищу. Наверное, чуда. Но компас был все так же сломан и, как всегда, показывал на юго-восток.

Тут я заплакал. Отца рядом не было, так что я открыто плакал из-за никчемности сломанного компаса. Казалось, в этой упрямой приверженности к одной и той же стороне света больше не таилось никакой загадки. Теперь это был просто испорченный механизм, а я – последний оставшийся в живых моряк, тщетно ищущий значения там, где значения нет. Пропало главное – уверенная решимость, питавшая меня всю жизнь: чувство, что все будет хорошо, что высшие навигационные силы наблюдают за мной и направляют мою руку за чертежным столом. Ощущение надежного убежища исчезло, задержавшись лишь металлическим послевкусием: теперь здесь остался только я и неуравновешенное одиночество бесконечного города.

Я сидел возле канала, глядя на воробьиный скелет. Он перенес путешествие не очень хорошо: грудина треснула, головка свернулась набок, одна лапка совсем отвалилась. Косточки казались такими хрупкими, почти расплывающимися – как будто уже нельзя было понять, где кончается воздух и начинается кальций.

– Мистер Воробей, если вы дезинтегрируете, – спросил я, – что будет со мной? Останусь ли я жить? Сохраню ли свое имя? В чем на самом деле состоит связь между нами? Каковы условия контракта между мной и тобой, моим ангелом-хранителем? Ты можешь унести меня из Чикаголенда?

– Оставил ли ты Иису-у-са? – спросил вдруг рядом какой-то голос.

Я поднял голову. Надо мной возвышался великан в болтающемся пальто. Это обескуражило меня – ведь я не видел, как он подходит, ни с какой стороны, и думал, что совершенно один тут, так что, когда он вдруг навис надо мной и спросил про Иисуса, я не мог отделаться от ощущения, будто он грубо вторгся в очень личное – да так оно, надо думать, и было.

Заметнее всего была борода. Не длинная благообразная, пышными волнами спадающая на грудь, а просто здоровенная, широкая и кустистая. Благодаря ей лицо у него казалось шире, чем на самом деле, как будто голову слегка сдавили исполинскими пальцами. Средь всей этой буйной растительности еле виднелись глаза, один из которых был каким-то ленивым – настолько, что словно смотрел куда-то вдаль за канал даже тогда, когда его обладатель свирепо таращился на меня вторым глазом. Должен признаться, я на миг скосил глаза по направлению этого взгляда – проверить, не упускаю ли чего важного.

– Забыл ли ты слово Господа? – повторил он, возвышая голос, и ткнул в воробьиный скелет пальцем. Ноготь на пальце был длиннющий. – Это ли обличье Дьявола? Книга Левит говорит, мы ненавидим сокола. Мы ненавидим его! Тот, кто касается тела мертвого, нечист и слуга Дьявола впридачу.

Он был довольно грязным, но не слишком – наверное, примерно как я. Волосы с одной стороны аккуратно зачесаны на лысую макушку, но немытые и сальные, и неопрятно завивались вокруг ушей. Под пальто виднелся белый смокинг, полы которого были все в пятнах, вроде как от кетчупа. В одной руке он сжимал Библию – или какую-то книгу библейского толка. И на всех пальцах такие же длинные зловещие ногти. Они-то и напугали меня больше всего. Если доктор Клэр чему и научила меня, так это тому, что ногти надо стричь коротко.

– Это не сокол, – возразил я. – Это воробей.

– Когда он лжет, то говорит на родном языке, ибо он лжец и отец всей лжи.

– Вы случайно не знаете, где здесь телефонная будка? – спросил я, стараясь превратить этого человека из неряхи с длинными ногтями, пустым глазом и пятнами от кетчупа в любителя классической музыки с маленькой собачкой.

Я внезапно вспомнил преподобного Грира – милого и заботливого преподобного Грира. Он тоже всегда говорил религиозным языком, как этот вот незнакомец – но в совсем другой манере, так что мышцы в ногах у вас сами собой расслаблялись, и вы чувствовали себя так спокойно, спокойно, спокойно, да еще это пение гимнов над головой. Что бы сказал преподобный Грир такому вот типу?

– От Него нельзя убежать, ибо Он всегда одним глазом следит за тобой, – заявил тот. – Он знает, когда ты обратился к сатане. Ты должен принять Его руку, сегодня же, и восславить Его, и тогда Всемогущий спасет тебя.

– Совершенно верно, – сказал я. – Спасибо, но сейчас мне нужно найти телефон. Очень важный звонок.

– Искушения и ложь! – прорычал тип в пальто.

– Что-что? – переспросил я.

Внезапно он вырвал воробьиный скелет у меня из рук и швырнул его о кирпичный парапет. Скелет разлетелся на куски.

– Уничтожь остов зла! – завопил незнакомец. – Очисти свою душу! Призови Его спасти тебя!

Крохотные косточки разъединились так легко, точно давно уже искали возможности проститься со своими собратьями. Сейчас, разбросанные по парапету и чуть подрагивающие в теплом едком ветре с канала, они походили на состриженные ногти.

Я ахнул, не в силах поверить в происшедшее. Кости! К этим костям никто не прикасался после моего рождения. Я подсознательно ждал, что теперь у меня все тело заходит ходуном, а кости, мои собственные кости, тоже рассыплются.

Ничего не произошло.

– Это был мой подарок на день рождения, придурок! – заорал я и, вспрыгнув со скамейки, толкнул незнакомца в грудь. Ну и худой же он оказался под всеми этими слоями одежды!

Не стоило мне так поступать. В первую секунду он вроде как изумился моей вспышке, потом ухватил меня за воротник и в буквальном смысле оторвал от земли – одной рукой – и притянул к себе. Здоровый глаз злобно сверкал на меня, а второй так и смотрел куда-то вдаль, ни на чем не фокусируясь.

– Дьявол проник в твое сердце, – прошипел он. Изо рта у него несло тухлой капустой.

– Нет-нет-нет, – жалобно залепетал я. – Простите, что толкнул вас. Пожалуйста. Нет тут никакого дьявола. Это просто я. Т. В. Я рисую карты.

– Притязая, что не согрешили, мы выставляем Его лжецом, и Слову Его нет тогда места в нашей жизни.

– Прошу вас! – закричал я. – Я просто хочу домой!

– Ты угодил в лапы дьяволу, но не бойся, ибо теперь с тобой Джосайя Мерримор, преподобный Детей Божьих, Древний пророк избранных израэлитов, Владыка Владык, и я спасу тебя и вырву из лап Лжеца.

– Спасете меня?

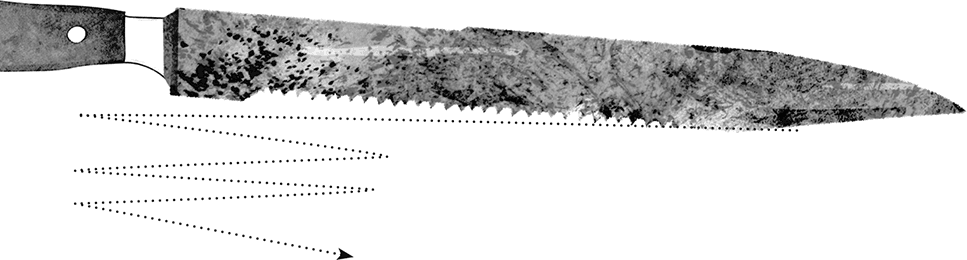

Он весь затрясся, и здоровый глаз закатился под стать второму. Библия выпала из его руки и упала на кирпичи рядом с обломками воробьиного скелета, но мой воротник он сжимал все так же крепко. Я ничего не мог сделать. Несмотря на потрепанный вид, этот самый Джосайя Мерримор обладал поистине сверхъестественной силищей. И тут он вдруг достал из кармана пальто огромный кухонный нож, дюймов одиннадцати в длину, весь грязный, в остатках еды, с заржавелым по краю лезвием.

– О Всемогущий, – возгласил он, – исторгни дьявола из сердца этого отрока, отвори его грудь и даруй ему освобождения от земных грехов, обладания запретными останками, от всех его порочных дум и побратимства с падшим ангелом – прими его в свое стадо, ибо благословен он будет, когда мы избавим его от тяжкой ноши.

Он поднес нож к моей груди и принялся разрезать на мне жилетку – медленными, методичными движениями. Даже прикусил язык от старательности – совсем как Лейтон, когда неуклюже завязывал шнурки на ботинках.

Так вот как было предначертано. Каждое действие порождает противодействие, равное по величине и обратное по направление. С того самого февральского дня я всегда подозревал, что роль, которую я сыграл в смерти Лейтона, рано или поздно потребует и моей преждевременной кончины. Вот оно, противодействие – полоумный проповедник, вспарывающий мне грудную клетку на берегу грязного чикагского канала. Не совсем то, что я себе представлял – но пути Господни (или чьи там еще) неисповедимы. Я закрыл глаза и приготовился покорно принять свою участь.

«Это за тебя, Лейтон, – думал я про себя. – Прости меня за то, что я сделал». Через прорезанные жилетку и рубашку я ощущал касание холодного воздуха, чувствовал, как с груди на живот ползут липкие струйки крови. Я умирал – можно сказать, уже умер.

Но во всех нас слишком силен инстинкт самосохранения. Боль заставляет нас реагировать самым непредсказуемым образом. Как ни хотел я терпеливо вынести столь неприглядную смерть и соединиться с моим братом на небесах… это чертовски больно!

Уже через несколько секунд я начал сопротивляться. Наверное, во мне проснулся инстинкт. Или я, Т. В. Спивет, еще не был готов принять свою судьбу – еще не исполнил всего, что должен исполнить в этой жизни. Люди рассчитывают на меня, я должен произнести речь в Вашингтоне, я даже не закончил карты Монтаны для мистера Бенефидео!

Я тоже актер на этой сцене – я могу действовать, говорить и реагировать по собственному моему усмотрению! Неизбежному противодействию придется подождать.

По-прежнему болтаясь в воздухе, я вытащил из кармана свой «лезерман» (для картографов), открыл нож и ткнул Джосайю Мерримора куда попало. Попало в грудь, чуть ниже левого плеча. Я нанес удар так, как мне бы тогда ударить гремучую змею, как отец стреляет койотов – уверенно и без колебаний.

Противник взвыл и отшатнулся. Кухонный нож с лязгом упал на кирпичи. Я поднес руку к груди – пальцы тут же окрасились кровью. Во рту пересохло. Подняв голову, я увидел, что Джосайя, шатаясь, пятится, пытаясь определить источник боли.

– Почто, дьявол? Почто ты поразил меня, когда я освобождал тебя от тяжкой ноши? Боже, что за милосердие Ты явил Джосайе? Что за милосердие, когда я нес Слово Твое?

Внезапно он споткнулся о швартовую тумбу и свалился за каменное ограждение прямо в канал. Когда он падал, я заметил, что на ногах у него тяжелые армейские башмаки без шнурков. Подбежав к краю, я смотрел, как барахтается Джосайя Мерримор.

– Я не умею плавать, – завопил он. – Боже Всемогущий! Господь, спаси меня!

У него шла кровь, по мутной воде расплывались розовые пятна. Вот он ушел под воду, появился снова, снова ушел – и все кончилось.

Я посмотрел на грудь. Кровь шла довольно сильно. Жилетка вся намокла и потемнела. У меня закружилась голова.

– Нет! – сказал я. – У ковбоев головы не кружатся. У Иисуса голова не кружилась.

Но у меня голова кружилась, и я, со всей очевидностью, не был ни ковбоем, ни Иисусом. Я опустился на одно колено. Кровь собиралась у меня в пупке и уже начала просачиваться за пояс брюк. Быть может, несмотря на все мои старания, противодействие все же осуществилось? Быть может, мы с Джосайей Мерримором, сами того не желая, исполнили древний ритуал дуэли, тот ритуал, что вновь и вновь разыгрывался на ветреных улицах и заснеженных полях истории – Пушкин, Гамильтон, Клей, а теперь вот и мы. И в ходе этого вневременного танца нанесли друг другу смертельные ранения, обменялись почетным рукопожатием.

Подняв голову, я увидел, как над гладью канала ко мне стремительно несется бесформенный пыльный вихрь, плотный клубок бурно хлопающих ладоней, наполнивших гулом весь воздух. Я даже не испугался. Когда облако приблизилось, я понял: это птицы. Сотни, тысячи птиц, держащихся так близко друг к другу, что казалось – ни одна из них не может даже крылом взмахнуть по собственной воле, вне зависимости от остальных. И в самом деле, все это скопление крыльев, тел, клювов и когтей двигалось, точно единый организм, управляемый одним общим разумом. Каждое крыло, взметнувшись, занимало клочок пространства, лишь миг назад освобожденный другим крылом – и вся эта живая масса передвигалась, словно хорошо смазанный старинный механизм с точно пригнанными друг к другу колесиками, зубцами и шестеренками. Я слышал, как качают воздух одновременные взмахи тысячи крыльев, как шуршат и трепещут бесконечные перья-перья-перья. Глаза птиц смотрели во все стороны сразу, вбирая в себя все – и ничего, проволочные нити восприятия тянулись от них к каждому отдельному предмету. Из множества клювов вылетал гул тысячи радиостанций. Иногда вся стая разом вздрагивала и шарахалась вправо или влево – но лишь затем, чтобы через секунду-другую вернуться обратно. Над местом, где скрылся под водой Джосайя Мерримор, воробьиная туча замедлилась и зависла. Вода расступилась и сомкнулась вновь, несколько птиц нырнули в молочно-матовую муть. А в следующий миг стая была уже надо мной. Я видел, как птицы слетают и пикируют на кирпичи, где валялись осколки воробьиного скелетика. Сквозь центростремительное бурление я разглядел, как один воробей, запрокинув голову, проглатывает кусочек кости – горлышко у него еле заметно дернулось и завибрировало.

Меня омывал белый шум приглушенного щебета – воробьиные голоса перебирали частоты, словно бы в ускоренном темпе проигрывали все разговоры, произошедшие за всю историю рода человеческого. Я слышал в них отца, слышал Эмму и отражающийся пустынным эхом финский акцент Терхо, слышал Пушкина и итальянские колыбельные, и плач молодого араба по утраченному сыну.

А потом воробьи пролетели мимо, дальше по каналу, и оглушительное щебетание постепенно затихло вдали. В висках у меня стучало, зрение затуманивалось. Черные крапинки растворялись в небе. Я заковылял им вслед.

– Куда мне идти? – закричал я. – Куда?..

Но они уже исчезли. Осталась лишь тишина канала и далекий гул большого города. Я стоял, пошатываясь от слабости. Я был совершенно один.

Не зная, что делать, я побрел в ту сторону, куда улетели птицы, и через некоторое время, показавшееся мне целой вечностью, оказался у подножия каменной лестницы. В глазах мутилось, в горле пересохло, как в пустыне. Обеими руками ухватившись за металлический поручень, я принялся подтягиваться наверх по ступеням. От каждого шага боль в груди пульсировала все сильнее. Голова кружилась. Добравшись до верха, я упал на колени, и меня вырвало в сточную канаву.

Вытирая губы, я осмотрелся по сторонам и обнаружил, что попал на парковку, сплошь забитую грузовиками. С неимоверным усилием поднявшись на ноги, я заковылял к какому-то человеку – он стоял, прислонившись к фиолетовой фуре, и яростно мусолил сигарету.

Увидев меня, он аж поперхнулся дымом и закашлялся, потер костяшками пальцев глаз и сощурился.

– Эй, малыш, что с тобой, черт возьми?

– Меня ранили, – ответил я.

– Чувак, тебе бы в больницу, да срочно.

– Со мной все хорошо, – морщась, заверил я. – А можно просить вас об одолжении?

– Запросто, чувак, – ответил он и снова затянулся сигаретой.

– Вы не могли бы подвести меня в Вашингтон, в смысле, в город Вашингтон?

– Чувак, я ж тебе уже сказал – тебе и правда нужен врач. Серьезно.

– Я просто хочу попасть в Вашингтон, чувак. Пожалуйста.

– Ну… – Он посмотрел на сигарету и снова протер глаз. Руки у него были все в татуировках. – А ты крепкий орешек, да? Вообще-то я еду в Вирджиния-Бич, но чуваку, похоже, и правда нужна помощь, а Рикки от драки уворачиваться не привык, понимаешь, о чем это я? Ежели парень в беде, так какого хрена – Рикки его подбросит, куда надо.

– Спасибо, Рикки, – поблагодарил я.

– Да не о чем говорить, чувак.

Он последний раз затянулся сигаретой, осторожно затушил ее о колесо фуры, потом достал из кармана баночку и сунул туда окурок. Похоже, он очень серьезно относился к проблемам окружающей среды – никогда не видел, чтоб с окурками так поступали.

– Ну что, Рембо, может, тебе хоть пластырь дать? – спросил он.

– Да все в порядке, – заверил я и задержал дыхание, чтоб не заплакать.

– Лады, – сказал он. – Давай-ка отвезем тебя домой. Запрыгивай в Фиолетового Людоеда.

Я попытался залезть в кабину, но свалился на мостовую, весь задыхаясь.

– Чувак, а тебе крепко досталось, – заметил Рикки и, мурлыча что-то вроде «Военного гимна республики», легко поднял меня и усадил на переднее сиденье.

– Идет война, но тут ты в безопасности, малыш, – сказал он и захлопнул дверцу.

Назад: Глава 9

Дальше: Часть 3 Восток