Глава восемнадцатая

Первым на сцену вышел наш отрядный пионервожатый Никита. Он сказал, что День Советской Армии празднуется 23 февраля в честь победы Красной Армии в годы гражданской войны под Нарвой и Псковом. Части Красной Армии тогда дали отпор напавшим на Советскую республику германским империалистам.

— Красная Армия, — говорил он, — героически сражалась на всех фронтах, которые окружали кольцом молодую Советскую страну. Враги наступали с запада и с востока, с севера и с юга. Но недаром поется в песне: «Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда!» Давайте-ка все вместе споем эту песню!

Никита, словно дирижер, взмахнул руками. Учительница пения Зинаида Марковна заиграла на рояле, и весь зал, все ребята, которых мы пригласили на концерт, запели громко и стройно:

По долинам и по взгорьям

Шла дивизия вперед,

Чтобы с бою взять Приморье,

Белой армии оплот!

И мы с Лешкой пели тоже, стоя у края сцены:

Чтобы с бою взять Приморье,

Белой армии оплот!

Пели и за сценой: Борька Кобылин, Костя Веселовский, Тамара, Олежка Островков, пел Гешка Гаврилов, тоненько выводила Сима Соловейчик:

Наливалися знамена

Кумачом последних ран,

Шли лихие эскадроны

Приамурских партизан…

И летела эта песня над нашими головами, откликалась эхом во всех уголках зала и развевалась, словно знамя, пробитое пулями…

Шли лихие эскадроны

Приамурских партизан…

Кончилась песня, замерла, будто прошагал мимо нас красноармейский отряд, блеснули на солнце штыки и только пыль осталась висеть в солнечном воздухе, поднятая каблуками сотен сапог.

К нам подошел Никита.

— Теперь объявляйте, — шепнул он. — Объявляйте: к нам в гости приехал участник гражданской войны, бывший боец Чапаевской дивизии Павел Максимович Чугай.

— Я объявлю! — рванулся Лешка.

— Почему это ты?

— Я! А то ты опять голос сорвешь!

Ну и чудак же Лешка! То совсем объявлять не хотел, еле согласился, а теперь так и рвется.

— Давайте оба! Хватит спорить! — прикрикнул на нас Никита, и мы, красные, сердитые, выскочили на сцену.

Пока я собирался с духом, Веревкин быстро повторил то, что велел сказать Никита, а я только постоял рядом и растерянно похлопал глазами.

С одной из задних скамеек в зале поднялся коренастый, полный, уже немолодой человек с коротким ежиком стриженых седых волос и, крепко ступая, зашагал к сцене. Его провожали такими аплодисментами, что, казалось, еще минута — и рухнет потолок. Несколько раз по пути он останавливался и, оборачиваясь к ребятам, махал им рукой. Ладонь у него была большая, видно очень сильная. Из такой небось не выпадет острая шашка!

Поднявшись на сцену, Чугай долго не мог начать говорить: очень уж здорово хлопали. Наконец аплодисменты утихли, и наш гость заговорил. Голос его, негромкий, но очень четкий, был, наверно, хорошо слышен во всех уголках зала.

— Вот вы спели песню, — начал он. — И вспомнил я, что в те годы, о которых собрался вам рассказать, этой песни еще не было. Да многого не было. Еще не построили в то время университета в Москве на Ленинских горах, не уезжали на целину герои-комсомольцы, не побывали на Северном полюсе советские ученые-исследователи, не был запущен в межпланетное пространство искусственный спутник… И не мечтали мы даже в те годы о таких чудесах. Но учиться, жить по-новому, без помещиков и без господ, — об этом мы мечтали. И верили, бросаясь в бой за нашу республику, что будет эта республика могучей и прекрасной — станет тем царством социализма, за которое отцы наши не щадили жизни своей в девятьсот пятом и семнадцатом годах.

Вот, бывало, идешь с отрядом через какую-нибудь деревушку, а под ноги тебе подкатится мальчонка. Драный весь, чумазый, такой худой, что диво — в чем только душа держится. Увидит красное знамя, песню звонкую услышит «Смело мы в бой пойдем за власть Советов» и уж знает: эти не обидят. «Дяденька, — попросит, — дай хлебца…» Возьмешь его на руки, а он легонький совсем от голода. Только глаза сияют. Вот за эти сияющие глаза, за то, чтобы не было у нас в стране таких голодных, оборванных ребятишек, чтобы на себя, а не на хозяина-богатея работал трудящийся человек, — за все это и шли на смертный бой по долинам и по взгорьям бойцы Красной Армии в тяжелые годы гражданской войны.

Слушать стоя было очень неудобно, а присесть не на что. Лешка как-то примостился на небольшом ящике, но тотчас же над самым ухом прошипел голос Олежки Островкова:

— Ты, Веревкин, куда садишься? Последний волшебный ящик сломать хочешь?!

Лешка взвился, будто бы вся крышка Олежкиного ящика была утыкана булавками. Наконец мы уселись прямо на настил сцены. А Чугай в это время уже рассказывал, как он попал в Красную Армию.

Странное дело! Устроен я, что ли, как-то по-особенному? Но если рассказывают что-нибудь или попадется интересная книга, я все перед собой вижу, будто бы в кино. Как-то летом, в лагере, я признался в этом Женьке. Он тогда объяснил, что это от воображения. Я на него обиделся и сказал, что ничуточки не воображаю. Но Женька стал смеяться. Оказывается, я не так понял. Воображать — значит задаваться, а у меня просто есть фантазия.

Вот и сейчас, слушая Павла Максимовича, видел я перед собой приволжские степи, по которым шли на запад, прорываясь к Симбирску и Самаре, белогвардейские полки Колчака.

Тяжело начался для Советской республики 1919 год. С севера, с юга, с запада и востока наступали на Москву белогвардейцы и иностранные интервенты. У белых были новенькие винтовки, теплые шинели, пушки и танки. А у Красной Армии не хватало даже патронов. В городах жили на голодном пайке. Но рабочие и крестьяне отдавали последнее, чтобы Красная Армия смогла сдержать наступление врага.

Было Павлу Максимовичу в ту пору всего семнадцать лет. Но умел он уже крепко сидеть в седле и метко стрелял из винтовки.

— В Чапаевскую двадцать пятую дивизию попал я в апреле, под городом Бузулуком, — рассказывал Павел Максимович. — Действовала там особая Ударная группа, и командовал одной из красноармейских частей Василий Иванович Чапаев, роста небольшого, глаза с прищуром, большие усы. Ходил в кожаной тужурке, с ремнями крест-накрест и в черной курчавой папахе. С виду, поглядишь, простой человек. А как сядет на коня, как взмахнет шашкой, сразу видно — богатырь. И любили же его бойцы! Голову за него положить никто не пожалел. Только, когда говорили ему об этом, посмеивался он: «Голову кладите за Советскую власть, а за себя-то я и сам постоять сумею».

Конечно, в точности, как рассказывал Павел Максимович, я всего повторить не могу. Да в те минуты я как будто и не вслушивался в слова. Передо мною вспыхивали желтым пламенем взрывы артиллерийских снарядов, мчались в битву бойцы-чапаевцы, а впереди сам Чапаев на коне, в развевающейся бурке. И сам я словно скакал следом за ним на коне в бой, и сам будто взмахивал свистящей шашкой над головами белых. А Лешка, тот даже подпрыгивал, вытягивал шею и ударял кулаком о ладонь:

— Так их! Так их!..

Почти месяц бились чапаевцы под Бузулуком с колчаковским войском, а в начале мая двинулись в наступление.

— Много товарищей моих осталось на полях под Молчановкой и Староверовкой, под станцией Узели, под Бугульмой и Уфой, — сурово сказал Павел Максимович. Но голос его окреп и зазвучал громко, словно слышал он издалека победные трубы и видел развевающееся красное знамя. — Но не зря пролилась рабочая кровь. Наголову разбила Красная Армия белые отряды Колчака и погнала их за Урал, в Сибирь. Родилась в огне Советская страна и навеки развевается над ней красное знамя, под которым бились не на жизнь, а на смерть герои-красноармейцы.

Никогда не слыхал я такого грома аплодисментов, как в ту минуту, когда Павел Максимович спускался со сцены. Хлопали все: и в зале и за сценой. Мы с Лешкой хлопали тоже изо всех сил. И вдруг меня словно обожгло. Да ведь он, чапаевец этот, под Бугульмой с белыми дрался! Может быть, это его отряд ворвался в ту деревню, где, запертые подполковником Белецким, томились в амбаре пленные красноармейцы, учительница Ольга!

— Лешка! — задохнувшись, закричал я, стараясь перекричать грохот аплодисментов. — Лешка, объявляй пока один! Я его догнать должен!

— Кого?

— Чугая!.. Чапаевца!..

— Вот еще! Я, может, тоже хочу с ним поговорить…

— Лешка! Мне же по делу надо, честное пионерское! Ну, если ты мне, правда, друг, то отпусти меня, а? Я потом… Я потом один буду весь концерт объявлять!

Наверное, на лице моем было такое выражение, что Веревкин испуганно закивал головой.

— Ладно, иди. Только расскажешь потом, про что вы говорили!

Он еще что-то кричал мне вслед, но я уже не слушал его. Кубарем скатился я со сцены в зал, где ребята, повскакав с мест, обступили Павла Максимовича. Кого-то пришлось оттолкнуть, кого-то потеснить. Наконец я все-таки пробился к нему. И вдруг заметил, что с другой стороны, так же расшвыривая и расталкивая всех, к Чугаю протискивается Женька. Я вспомнил, что Женьке надо одному из первых читать в первом отделении стихи про Красную Армию. Наверно, он уговорился с Костей или с Никитой, чтобы его выступление немного передвинули. А может быть, он решил, что успеет еще прибежать на сцену. И уж, конечно, я сразу догадался, зачем Женька пробивается к Павлу Максимовичу.

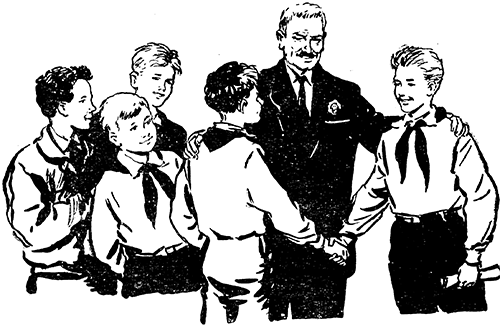

Мы остановились возле Чугая, хмуро поглядывая друг на друга. Видно, Женька не хотел приступать к разговору при мне. И я тоже первым начинать не собирался. Павел Максимович посмотрел на нас и положил обе ладони нам на плечи — мне и Женьке.

— Вы что, спросить меня о чем-нибудь хотите?

Я закивал головой. Кивнул и Женька. Но в то же время мы не спускали друг с друга глаз.

— Эге! — проговорил Чугай. — Что это вы? Как будто съесть друг друга хотите глазами!

— Они раньше самые лучшие друзья были, — выскочил неизвестно откуда Мишка Маслов. — А потом поругались. И мириться не хотят!

— Так вы в ссоре? — протянул Павел Максимович, и я почувствовал, как его большая ладонь крепко — не вырваться — стиснула мне плечо. — Ну вот что, пока не помиритесь, я и разговаривать с вами не стану.

Наверно, и Женьку тоже Чугай держал не отпуская. Он было дернулся в сторону, но вырваться не смог.

— Ну-ка, ну-ка, смелей, — приговаривал Павел Максимович, подталкивая нас все ближе и ближе друг к другу.

Наконец мы столкнулись — лицо к лицу. Чугай взял сначала мою руку, потом Женькину и соединил их.

Несколько минут мы сопели, упершись лбами и стараясь выдернуть руки из сильных, твердых как железо ладоней чапаевца. Время от времени то я, то Женька посматривали друг на друга исподлобья. Потом мне показалось, будто Женька чуть сильнее сжал мои пальцы, и я ему ответил. Он поднял голову. Мы посмотрели друг другу в глаза, и в глазах у Женьки я не увидел вражды. Они глядели примирительно и смущенно.

Так стояли мы молча, не замечая, что Чугай больше не держит нас, а мы сами крепко сжимаем друг другу руки. Женька слегка улыбнулся, заулыбался и я.

— Вот так, — сказал Павел Максимович. — Ну, а теперь спрашивайте.

К нам подбежал запыхавшийся Веселовский.

— Женька! Вострецов! Тебе выступать!..

Женька растерянно поглядел на меня, на Павла Максимовича, на Костю, который тянул его за рукав.

— Вот что! — решил Чугай. — После концерта подойдете ко мне, тогда и поговорим.

— А вы разве останетесь? — загалдели вокруг ребята. — Вы смотреть будете?

— Конечно, останусь и посмотрю ваш концерт.

— Ура! Остается! Садись, ребята!..

— К нам, к нам садитесь! — тащили Павла Максимовича к себе девчонки из шестого «Б».

— Нет, к нам! У нас место специально приготовили! — ухватив гостя за рукав, спорили с ними мальчишки-пятиклассники.

— Вот беда, разорваться не могу! — засмеялся Чугай.

Девчонки все-таки пересилили. Они потащили Павла Максимовича к окошку, где было оставлено для него местечко. А мы с Женькой и Костей помчались на сцену.

Назад: Глава семнадцатая

Дальше: Глава девятнадцатая