Книга: Золотоискатель

Назад: На Родригес, 1910 год

Дальше: Ипр, зима 1915 года. Сомма, осень 1916 года

Родригес, Английская лощина, 1911 год

* * *

Так, зимним утром 1911 года (думаю, это был август или начало сентября), я добираюсь наконец до холмов, возвышающихся над Английской лощиной, где предстоит развернуться моим поискам.

До этого, в течение долгих недель, месяцев, я исходил весь Родригес — с юга, где напротив острова Гомбрани открывается еще один проход сквозь рифовый барьер, через горы Манго, Патата и Бон-Дье в центральной части острова до Малагасийской бухты, с ее нагромождением черных базальтовых скал, на севере. В своих поисках я руководствовался выписками из книги Пенгре. «К востоку от Большого порта, — писал он в 1761 году, — не было вдоволь воды, чтобы удерживать нашу пирогу, или же вóды эти, сообщавшиеся с большим морем, были слишком бурны, чтобы нести столь утлое судно. Посему г-н де Пенгре отослал пироги обратно, тем путем, которым они приплыли, с приказом вернуться за нами на следующий день к Впадине среди Больших Известняковых камней…» И далее: «Склоны гор Четырех Проходов отвесны, и поскольку там почти не имеется рифов, а берег открыт всем ветрам, море бьется о него со столь яростной силой, что отваживаться на проход этим путем было бы более чем неосмотрительно». Описание Пенгре, которое я читал при дрожащем свете свечи в гостиничном номере в Порт-Матюрене, напомнило мне письмо одного старого моряка, заключенного в Бастилии, то самое, что навело отца на след клада: «На западном побережье острова, там, где море бьется о берег, есть река. Следуйте за ее течением, и вы придете к роднику, а рядом с родником увидите тамариндовое дерево. В восемнадцати футах от тамаринда, под каменной кладкой, сокрыты несметные сокровища».

Ранним утром, дрожа от нетерпения, я отправился в поход вдоль побережья. Перейдя мост Дженер, обозначающий границу города, я прошел дальше и у маленького кладбища перебрался вброд через реку Бамбу. С этого места дома вокруг исчезают, дорога вдоль берега сужается. Я поворачиваю направо и иду по тропе, ведущей к строениям английской телеграфной компании «Кейблз энд Вайалесс», что находится на вершине холма, возвышающегося над мысом Венеры.

Здания телеграфа я обошел стороной, возможно, из опасения повстречать англичан, которых на Родригесе побаиваются.

С замиранием сердца поднимаюсь я на вершину холма. Теперь я уверен: именно отсюда в 1761 году Пенгре наблюдал за транзитом Венеры, задолго до того, как сопровождавшие в 1874 году лейтенанта Нита астрономы дали мысу Венеры его название.

Яростный восточный ветер чуть не сбивает меня с ног. О подножие утеса бьются короткие волны, проникающие с океана через проход между рифами. Прямо подо мной — здания «Кейблз энд Вайалесс», длинные деревянные бараки, покрашенные серой краской и обшитые металлическими листами с заклепками, — как пароходы. Чуть выше, среди пальм вакоа, белый домик директора с зашторенной верандой. В этот час телеграф еще закрыт, лишь на ступеньках склада сидит и курит, не глядя на меня, одинокий негр.

Я продолжаю свой путь меж зарослей и вскоре добираюсь до края утеса, откуда открывается обширная долина. И я понимаю, что наконец нашел место, которое искал.

Английская лощина широко раскинулась по обе стороны устья Камышовой реки. С моего места хорошо видна вся долина, до самых гор. Я различаю каждый куст, каждое дерево, каждый камень. Долина пуста — ни дома, ни малейшего следа человеческого присутствия. Только камни, песок, тонкая линия речки да пучки пустынной растительности. Я следую взглядом вверх по течению реки, туда, где в глубине Лощины высятся еще темные горы. Мне вдруг вспоминаются наши походы к ущелью Мананава, когда мы с Дени останавливались, словно на пороге запретной территории, прислушиваясь к пронзительным крикам «травохвостов».

Здесь в небе нет птиц. Только облака, что поднимаются прямо из моря, там, на севере, и плывут к горам, тенью пробегая по долине.

Я долго стою на ветру у края утеса. Надо найти место для спуска. Там, где я сейчас, спуститься невозможно. Скалы отвесной стеной нависают над устьем речки. Продираясь через заросли, я возвращаюсь на вершину холма. В листьях пальм вакоа стонет ветер, усиливая впечатление заброшенности этого места.

Немного не доходя до вершины холма, я обнаруживаю место для спуска: это каменная осыпь, тянущаяся до самой долины.

И вот я уже иду по долине Камышовой реки, сам не зная куда. Отсюда долина выглядит широкой, вдали ее окаймляют черные холмы и высокие горы. Дующий от устья реки северный ветер доносит рокот моря, взвихряет похожий на пепел песок, и на какой-то миг мне мерещится, что меня нагоняют всадники. Но кругом тишина, особенно странная при всем этом свете.

По ту сторону мыса Венеры кипит жизнью Порт-Матюрен, шумит городской рынок, снуют пироги в бухте Ласкар. А тут тихо, как на необитаемом острове. Что же я найду здесь? Кто ждет меня?

До самого вечера я шагаю наугад по дну долины. Мне хочется понять, где я. Понять, зачем я пришел, что сорвало меня с места, пригнало сюда. На сухом речном песке я черчу веточкой карту: вход в Лощину, по сторонам которого, с востока и запада, высятся базальтовые утесы. Русло Камышовой реки почти прямой линией поднимается к югу и, изогнувшись, теряется в ущелье среди гор. Мне нет нужды сравнивать мой рисунок с картой Корсара, оставшейся среди отцовских документов: я и так знаю, что нахожусь в тех самых местах, где спрятан клад.

И снова я будто пьяный, у меня кружится голова. Как тихо здесь, как пустынно! Лишь ветер свищет среди скал и зарослей, донося далекий шум бьющихся о рифы волн, но это звуки безлюдного мира. По ослепительному небу бегут облака, клубятся, исчезают за холмами. Я не могу больше хранить в себе свою тайну. Мне хочется кричать, орать что есть мочи, чтобы меня услышали там, за холмами, и еще дальше — за морем, в Форест-Сайде, чтобы мой крик сквозь стены долетел до самого сердца Лоры.

Может, я и правда кричал? Не знаю, моя жизнь давно уже стала похожа на сон, где желание равно его осуществлению. Я мчусь по дну долины, перепрыгиваю через черные камни, через ручьи, несусь сквозь заросли, среди опаленных солнцем тамариндов. Бегу не знаю куда, бегу — будто падаю, и ветер свистит у меня в ушах. Но вот я бросаюсь на землю, на острые камни — не чувствуя боли, тяжело дыша, обливаясь потом. И долго лежу на земле лицом к облакам, что по-прежнему плывут к югу.

Теперь я знаю, где я. Я нашел место, которое искал. После стольких месяцев бесплодных блужданий, я вновь ощущаю душевный покой и исполнен жажды деятельности. После открытия, сделанного в Английской лощине, я начинаю готовиться к своим изысканиям. На Дуглас-стрит, в магазине Джереми Байрама, я приобретаю кирку, лопату, веревку, штормовой фонарь, покупаю парусины, мыла и кое-каких съестных припасов. Это снаряжение путешественника я дополняю большой шляпой из волокон пальмы вакоа, из тех, что носят манафы, чернокожие горцы. Что касается остального, мне вполне хватит моего небогатого гардероба и старой конской попоны. Остатки своих скудных средств я отношу в банк Беркли. Управляющий, любезный англичанин с пергаментным лицом, пометил только, что я прибыл на Родригес по делам, и, будучи одновременно представителем почтовой фирмы «Элиас Маллак», предложил свои услуги для сохранения моей корреспонденции.

Закончив все приготовления, я, как обычно, иду в полдень к китайцу, чтобы съесть свой рис с рыбой. Он знает, что я уезжаю, и после обеда подходит к моему столику попрощаться. Вопросов он не задает: как большинство из тех, с кем я познакомился на Родригесе, он считает, что я отправляюсь в горы на поиски золота. Я же предусмотрительно не опровергаю этих слухов. Несколько дней назад, когда я заканчивал ужинать в этом же зале, со мной пожелали побеседовать двое мужчин, оба уроженцы Родригеса. Не тратя попусту слов, они высыпали передо мной из кожаного мешочка горстку земли, в которой поблескивали сверкающие крупинки. «Это золото, сударь?» Благодаря отцовским урокам я сразу узнал халькопирит, или медный колчедан, обманувший немало старателей, за что его и называют «золотом дураков». Мужчины с тревогой смотрели на меня в свете масляной лампы. Я не захотел разочаровывать их вот так, сразу: «Нет, это не золото, но, возможно, признак того, что вы его скоро найдете». Я посоветовал им обзавестись флаконом царской водки, чтобы больше не ошибаться. И они ушли со своим кожаным мешочком, наполовину удовлетворенные. Думаю, что именно так я прослыл геологом.

После обеда я усаживаюсь в нанятую для путешествия конную повозку. Возница, старый веселый негр, кладет туда же мои вещи и снаряжение. Я сажусь рядом с ним, и мы отправляемся по пустынным улицам Порт-Матюрена к Английской лощине. Мы едем по Хитченс-стрит мимо дома Беге, затем по Беркли-стрит доезжаем до губернаторской резиденции. После этого поворачиваем на запад, мимо храма и складов, через имение Раффо. Чернокожие ребятишки бегут какое-то время за повозкой, но потом им это надоедает и они возвращаются обратно в порт купаться. Мы переезжаем реку Ласкар по деревянному мосту. Спасаясь от солнца, я надвинул огромную манафскую шляпу на глаза. Представляю веселье Лоры, если бы она могла видеть, как я трясусь в тележке рядом с черным возницей, громкими криками погоняющим мула, да еще и в таком наряде.

Но вот мы добираемся до вершины холма на мысе Венеры, возница сгружает перед зданием телеграфа мои вещи и снаряжение, а также джутовые мешки с провизией. Затем, положив в карман причитающуюся ему плату, он уезжает, пожелав мне удачи (опять эта легенда о золотоискателе!), и я остаюсь один со своими пожитками на краю утеса, в свистящей ветром тишине, со странным ощущением, что высадился на необитаемом острове.

Солнце спускается к холмам на западе, и вот уже тень ложится на долину Камышовой реки, удлиняет деревья, заостряет концы листьев пальм вакоа. Меня охватывает смутная тревога. Мне страшно спускаться в эту долину, словно это запретная земля. Застыв на краю утеса, я смотрю на ландшафт — такой, каким увидел его в первый раз.

Резкий порыв ветра выводит меня из оцепенения. Еще раньше я заметил где-то на середине склона каменистую площадку, которая вполне может приютить меня, защитив от ночного холода и дождя. Там я и разобью свой первый лагерь. Взвалив на плечо тяжелый сундук, я начинаю спускаться. Несмотря на поздний час, солнце заливает склон, так что до площадки я добираюсь весь мокрый от пота. Мне приходится довольно долго приходить в себя, прежде чем я снова возвращаюсь наверх за снаряжением, киркой, лопатой, мешками с провизией и куском парусины, который будет служить мне палаткой.

Площадка опирается на нагроможденные над пропастью базальтовые глыбы, что делает ее похожей на балкон. Образовалась она, должно быть, очень давно, потому что на ней успели вырасти большие пальмы вакоа, корни которых раздвинули базальтовые стены. Дальше, вверх по долине, на склоне холма, виднеются такие же площадки. Кто же соорудил эти балконы? Может, моряки, американские китобои, которые здесь охотились? Но мне невольно представляется Корсар, на поиски которого я явился. Может, это он велел устроить здесь наблюдательные пункты, чтобы следить за сооружением «каменной кладки», под которой решил спрятать свое сокровище?

И снова у меня кружится голова, снова я как в лихорадке. Я лазаю взад-вперед по склону холма, перетаскивая вещи, и вдруг мне кажется, что я вижу их, там, в глубине долины, среди высохших деревьев и пальм вакоа: какие-то тени идут цепочкой от моря в сторону окутанных сумраком холмов на западе, с тяжелыми мешками и кирками на плечах!

Сердце бешено колотится, пот заливает лицо. Мне приходится лечь на землю на вершине утеса, чтобы, глядя в сумеречное желтое небо, унять охватившее меня волнение.

Быстро темнеет. Надо разбить бивуак, пока не стало совсем темно. Я собираю у речки оставшиеся после разлива ветки и хворост для костра. Из толстых сучьев на скорую руку сооружаю некую конструкцию, на которую натягиваю парусину и укрепляю всё камнями. К концу работы я настолько выбиваюсь из сил, что не могу и думать о разжигании костра, а потому, сидя на краю площадки, просто съедаю пару морских галет. Ночь наступила внезапно, утопив во мраке раскинувшуюся внизу долину, скрыв море и горы. Холодно, кругом скалы, никаких лишних звуков, только свистит в зарослях ветер, потрескивают камни, сжимаясь после дневного зноя, да рокочут вдали, разбиваясь о рифы, волны.

Я устал, дрожу от холода, но, несмотря на это, мне безумно радостно, что я здесь, в этом месте, о котором так давно мечтал, даже не зная о его существовании. Внутри меня все трепещет, я сижу, вглядываясь в ночь широко открытыми глазами. Медленно плывут на запад звезды, спускаются к невидимому горизонту. Яростный ветер вздувает позади меня парусину, будто я не закончил еще своего плавания. Завтра я пойду туда, я увижу, где проходили те тени. Что-то ждет меня там — кто-то?.. Ради встречи с ним я и приехал сюда, оставил Мам и Лору. Я должен быть готов ко всему, что явится мне в этой долине, на краю света. Так я и засыпаю, у входа в палатку, прислонившись спиной к большому камню, обратив к черному небу широко раскрытые глаза.

* * *

Как давно я уже здесь, в этой долине? Сколько дней, месяцев? Мне следовало бы завести календарь и делать, по примеру Робинзона Крузо, зарубки на дереве. Эта пустынная долина поглотила меня, как безбрежное море. Дни и ночи сменяют друг друга, и каждый новый день стирает из памяти предыдущий. Потому я и пишу заметки в купленных у китайца в Порт-Матюрене тетрадях — чтобы проходящее время оставляло хоть какой-то след.

И что же остается? Одни и те же действия, повторяющиеся каждый день, когда я снова и снова обследую долину в поисках ориентиров. Я встаю до рассвета, чтобы воспользоваться утренней прохладой. На заре долина необычайно прекрасна. При первых проблесках дня базальтовые и сланцевые глыбы сверкают от росы. Темнеют деревца, тамаринды и пальмы вакоа, еще сонные после холодной ночи. Ветер едва чувствуется, а за ровной линией кокосовых пальм виднеется неподвижное море. Темно-синее, пока без солнечных бликов, оно словно сдерживает свой рокот. Я больше всего люблю эти мгновения, когда всё вокруг застыло в ожидании. В небе, по-прежнему пустом и чистом, появляются первые птицы: олуши, бакланы, фрегаты пролетают над Английской лощиной и уносятся дальше к северу, на близлежащие островки.

Это единственные живые существа, которых я вижу с самого первого дня моего пребывания здесь, если не считать крабов — земляных, что роют норки в дюнах в устье реки, и крошечных морских, огромными полчищами бегающих по тине. Когда птицы возвращаются, снова пролетая над долиной, я понимаю, что день кончается. Мне кажется, что я знаю каждую из них и что они тоже узнают меня — этого смешного муравья, что ползает по дну долины.

Каждое утро я возобновляю свои поиски, следуя разработанному накануне плану. Я иду от вехи к вехе, делая с помощью теодолита замеры, затем, описав дугу — с каждым разом все большую, — возвращаюсь обратно, чтобы тщательно обследовать каждый арпан земли. Солнце поднимается все выше, зажигает искры на остроконечных скалах, четко прорисовывает тени. Под полуденным солнцем долина меняется, становится жесткой, враждебной, щетинится всеми своими остриями и колючками. Скалы отражают солнечный свет и тепло, и от этого, несмотря на порывистый ветер, становится все жарче. Я чувствую на лице жаркое дуновение — как из печи, глаза наполняются слезами, я с трудом удерживаюсь на ногах.

Приходится остановиться, подождать. Я иду к реке, пью из ладони. Потом сажусь в тени тамаринда, прислонившись спиной к его обнаженным разливами корням. Не шевелясь, ни о чем не думая, жду, пока солнце не обойдет вокруг дерева и не начнет своего медленного падения за черные холмы.

Иногда мне кажется, что я снова вижу на холмах тени, неясные фигуры. Тогда я иду туда по руслу реки, чувствуя, как горят от зноя глаза. Но тени исчезают, прячутся в свои тайные убежища, сливаются с черными стволами тамариндов. Больше всего я боюсь этого часа, когда голова тяжелеет от тишины и света, а ветер режет, словно разогретый нож.

Я сижу в тени старого тамаринда на берегу реки. Это дерево было первым, что я увидел, проснувшись там, наверху, на своей площадке. Я спустился к нему, подумав, что это может быть тот самый тамаринд у родника, о котором говорится в письме про клад. Он показался мне настоящим властелином долины. Дерево не высоко, но под защитой его раскидистых ветвей, в их тени, ощущаешь мир и покой. Теперь я хорошо знаю его кряжистый, потемневший от времени, жары и засухи ствол, его узловатые ветви, покрытые тонким кружевом такой нежной, такой молодой листвы. Земля вокруг него усеяна длинными золотистыми стручками, лопающимися от спелых зерен. Каждый день я прихожу сюда со своими тетрадями и карандашами, сосу кисленькие зернышки, раздумывая над новыми планами, подальше от нестерпимого зноя, что царит в моей палатке.

Я пытаюсь определить параллельные линии и пять точек, служащие ориентирами на карте Корсара. Точки — это, вне всякого сомнения, вершины гор, которые видны при входе в Лощину. Вечером, до темноты, я дошел до устья реки и увидел эти вершины. Заходящее солнце еще освещало их, и меня снова охватило странное волнение, словно что-то вот-вот должно мне открыться.

Без конца черчу я на бумаге одни и те же линии: до боли знакомый изгиб реки, уходящая в горы, прямая как струна долина. По сторонам базальтовыми замками стоят холмы.

Сегодня, когда солнце стало клониться к западу, я решил подняться вверх по склону восточного холма, чтобы поискать там «проушины» — отметины, оставленные Корсаром. Если он и правда был здесь, что кажется мне все более и более вероятным, то не мог не оставить на скалах или на каком-нибудь другом камне таких отметин. С этой стороны склон более удобен для подъема, но вершина словно удаляется, по мере того как я карабкаюсь вверх. То, что издали виделось мне ровной стенкой, оказалось в действительности множеством ступеней, которые совершенно сбивают меня с толку. Вскоре я оказываюсь так далеко от противоположного склона, что с трудом различаю белое пятнышко парусиновой палатки, служащей мне убежищем. Дно долины выглядит серо-зеленой пустыней, усеянной черными каменными глыбами, среди которых теряется русло реки. При входе в долину я вижу высокий утес мыса Венеры. Как одинок я здесь, несмотря на близость людей! Наверно, это и беспокоит меня больше всего: ведь я могу тут умереть, и никто этого не узнает. Разве что какой-нибудь ловец осьминогов заметит мой лагерь и поднимется посмотреть. А может, вода и ветер унесут всё, разметают, разбросают среди камней и опаленных солнцем деревьев.

Я внимательно вглядываюсь в возвышающийся напротив западный холм. Что это — оптический обман? Чуть выше мыса Венеры я вижу выбитую в скале большую букву «M». Сейчас, при сумеречном, косо падающем свете, она проступает с особой отчетливостью, словно сделанный гигантской рукой надлом. Дальше, на вершине зубца, виднеется наполовину разрушенная каменная башня: я просто не заметил ее, устраивая свой лагерь прямо под ней.

Я потрясен этими открытиями. Тут же, не медля ни минуты, я спускаюсь обратно по склону холма и бегом пересекаю долину, чтобы успеть до темноты. Вздымая снопы холодных брызг, я переправляюсь вброд через Камышовую реку и по каменной осыпи, которой следовал в первый день, взбираюсь на западный холм.

Добравшись до верха склона, тщетно ищу я очертания буквы «М» — вблизи они распались. Края скалы, образовывавшие боковые линии, расступились, а в центре между ними оказалось нечто вроде плато, поросшего искривленными ветром, перекрещенными деревцами. Согнувшись под ударами порывистого ветра, я лезу дальше и слышу, как срываются вниз камни. Между кустами молочая и пальмами вакоа мелькают и прячутся коричневые тени. Это дикие козы, может быть сбежавшие из стада манафов.

Наконец я добираюсь до башни. Она стоит на вершине утеса, нависая над долиной. Как же я не заметил ее сразу, когда пришел сюда? Полуразрушенная башня сложена из больших кусков базальта, скрепленных между собой известковым раствором. С одной стороны видны остатки двери или бойницы. Я вхожу внутрь развалин и сажусь на корточки, чтобы спрятаться от ветра. Через отверстие в стене виднеется море. В сумеречном свете оно предстает бескрайним, неистово синим; подернутый серой дымкой горизонт сливается с небом.

Отсюда, с вершины утеса, открывается огромное пространство, от рейда Порт-Матюрена до восточной оконечности острова. И я понимаю, что эта наспех построенная башня возведена здесь для того, чтобы наблюдать за морем и высматривать приближающегося врага. Кто же соорудил этот наблюдательный пункт? Явно не британское Адмиралтейство: владея морским путем в Индию, оно могло не бояться опасности с моря. Впрочем, ни английские военно-морские силы, ни флот его величества короля Франции не стали бы строить столь непрочное сооружение, и в таком пустынном месте. Рассказывая о своем путешествии, предпринятом ради возможности наблюдать транзит Венеры в 1761 году, Пенгре об этом строении не упоминает. Зато я помню описание первого английского лагеря, разбитого в 1810 году на мысе Венеры, на месте будущей обсерватории, именно там, где я сейчас нахожусь. В «Маврикийском альманахе», который я читал в библиотеке Карнеги, говорилось о небольшой «батарее», построенной в ущелье для наблюдения за морем. Тьма сгущается, тем временем мой мозг лихорадочно работает, как бывает в полузабытьи, которое предшествует сну. Я читаю вслух наизусть фразы из читаного-перечитаного письма Нажеона де Лестана, написанного размашистым наклонным почерком на изодранном клочке бумаги:

Первая веха: возьмите камень убтВзять второй V, сделать зюйд-норд,то же — низ.От восточного родника угол — проушина.Знак на песке у родника.Для в\о влевоИ там каждый из отметины BnShe.Там скребите напротив фарватера, после чего найдете, что думаете.Ищите :: SИдите х — 1 зн м диагонали на Командорскую Вышку.

Ночная мгла постепенно накрывает долину, я сижу на развалинах Командорской Вышки. Я не чувствую больше ни усталости, ни холодного ветра, ни одиночества. Только что мне открылся первый знак Неизвестного Корсара.

* * *

После обнаружения Командорской Вышки я в течение нескольких дней лихорадочно обследовал дно долины, пребывая в состоянии близком к помешательству. Хотя воспоминания путаются и ускользают, как сон, эти дни, проведенные под раскаленным апрельским солнцем, в период больших циклонов, запомнились мне как вертикальное падение в бездонную пропасть. Еще запомнилось жжение в груди — словно вдохнул горячего воздуха — от непомерного груза страданий. От темна до темна я следую за кочующим в небе солнцем от одиноких холмов на востоке к горам, возвышающимся в центре острова. Я передвигаюсь как солнце — дугообразно, взвалив на плечо кирку, измеряя теодолитом неровности почвы, остающиеся моими единственными ориентирами. Медленно описывают круг, удлиняются тени деревьев. Солнце жжет через одежду, это жжение не проходит и ночами, мешаясь с исходящим от земли холодом, не дает мне уснуть. В иные вечера я так устаю от ходьбы, что ложусь там, где застает меня ночь, меж двух вулканических глыб, и сплю до утра, пока не пробуждаюсь от голода и жажды.

Однажды я просыпаюсь среди ночи в центре долины, почувствовав на себе дыхание моря. Лицо мое еще горит от солнца, в глазах сверкает ослепительное пятно. Стоит безлунная ночь — «ночь черной луны», как говорил когда-то отец. Небо полно звезд, и я гляжу на них и не могу наглядеться, отдавшись во власть этому безумию. И в голос разговариваю сам с собой. «А вот и рисунок. Вон он. Я вижу его, — громко говорю я. — Карта Неизвестного Корсара — не что иное, как Южный Крест и его „свита“ — Ночные Красавицы». Я вижу, как на гигантском пространстве долины сверкают вулканические камни — будто звезды, зажженные в пыльной мгле. Широко раскрыв глаза, я иду к ним и чувствую на лице жар от их сияния. Жажда, голод, одиночество вихрем вьются внутри. Я слышу чей-то голос и узнаю отцовские интонации. Это немного меня успокаивает, но тут я понимаю, что говорю я сам, и меня пробирает дрожь. Чтобы не упасть, я сажусь прямо на землю рядом с большим тамариндом, в тени которого укрываюсь днем. Дрожь волнами пробегает по телу, я чувствую, как холод — холод земли и окружающего пространства — пронизывает меня насквозь.

Сколько времени пробыл я тут? Открыв глаза, я вижу над собой листву тамаринда и проглядывающие сквозь нее солнечные глазки. Я лежу между корней. Рядом со мной — темнокожие мальчик и девушка, одетые в лохмотья, как манафы. В руках у девушки тряпка, она выкручивает ее, чтобы выжать несколько капель воды мне на губы.

Вода течет мне в рот, на распухший язык. Каждый глоток причиняет боль.

Мальчик отходит куда-то, потом снова возвращается с тряпкой, намоченной в речной воде. Я пью еще. Каждая капля пробуждает мое тело, пробуждает боль, но мне хорошо.

Девушка говорит что-то мальчику по-креольски, я едва понимаю ее. И вот я остаюсь с ней один на один. Я силюсь приподняться, и она помогает мне сесть. Мне хотелось бы заговорить с ней, но я с трудом ворочаю языком. Солнце стоит уже высоко в небе, в долине становится жарко. Вне тени старого тамаринда, ослепительный пейзаж выглядит угрожающе. При мысли, что мне предстоит выйти из тени и пересечь это залитое светом пространство, к горлу подкатывает тошнота.

Возвращается мальчик. Он несет в руке перечную лепешку и подает ее таким церемонным жестом, что мне становится смешно. Я медленно жую лепешку, жгучий перец благотворно действует на мой больной рот. Я разламываю остаток лепешки надвое и протягиваю девушке и мальчику. Но они отказываются.

«Где вы живете?»

Я сказал это не по-креольски, но девушка вроде бы поняла. Она показывает на высокие горы в глубине долины. И, кажется, говорит: «Там, наверху».

Это настоящая манафская девушка, молчаливая, осторожная. Когда я сел и заговорил, она сразу отстранилась, готовая в любую секунду убежать. Мальчик тоже отошел подальше, поглядывает на меня украдкой.

Вдруг они уходят. Я хочу окликнуть их, задержать. Они — первые человеческие существа, которых я вижу за последние несколько месяцев. Но зачем их звать? Они уходят неторопливо, не оборачиваясь — прыгают с камня на камень и исчезают в чаще. Через какое-то мгновенье я вижу, как они уже взбираются по склону западного холма — словно козы. И исчезают в глубине долины. Они спасли меня.

До вечера я лежу, почти не шевелясь, в тени тамаринда. Большие черные муравьи в неутомимой и бесплодной суете бегают по корням. К концу дня в небе раздаются крики пролетающих над Английской лощиной морских птиц. В воздухе пляшут москиты. Осторожно, по-стариковски, я бреду через долину обратно к своему лагерю. Завтра я отправлюсь в Порт-Матюрен и буду там дожидаться отплытия первого попавшегося корабля. Может, это будет «Зета»?

* * *

Потом были эти дни в Порт-Матюрене, вдали от Английской лощины, — больничные дни, — и главный врач Камаль Буду, сказавший только: «You could have died of exposure». Exposure — это слово я сохранил в памяти, мне кажется ни одно другое не могло бы лучше выразить того, что чувствовал я в ту ночь, перед тем как дети-манафы дали мне попить. И все же мне никак не решиться уехать. Это было бы страшным поражением: дом в Букане, вся наша жизнь были бы навсегда потеряны и для меня, и для Лоры.

И вот утром, еще затемно, я покидаю отель в Порт-Матюрене и снова отправляюсь в Английскую лощину. На этот раз мне не нужна повозка: все мои вещи остались там, в лагере, завернутые в парусину и придавленные камнями.

Кроме того, я решил нанять человека, который помогал бы мне в поисках. В Порт-Матюрене мне указали на ферму Кастелей, за зданием «Кейблз энд Вайалесс», там обязательно найдется кто-нибудь.

Я подхожу к Английской лощине на рассвете. В утренней прохладе, смешанной с запахом моря, всё мне кажется новым, преобразившимся. Небо над восточными холмами окрашено в нежно-розовый цвет, море сверкает изумрудным блеском. Деревья и пальмы вакоа в свете зари выглядят неузнаваемо.

Как мог я так быстро позабыть эту красоту? Возбуждение, которое я испытываю сегодня, ничуть не похоже на то лихорадочное состояние, что свело меня с ума и заставило бегать по долине. Теперь я понимаю, зачем явился сюда: оно сильнее меня, это воспоминание, существовавшее во мне до того, как я появился на свет. Впервые за последние месяцы мне кажется, что Лора близко, что разделяющее нас расстояние ничего больше не значит.

Я думаю о ней, томящейся, будто в плену, там, в Форест-Сайде, и смотрю, смотрю на рассветный пейзаж, чтобы передать ей через все расстояния эту красоту и этот покой. Я вспоминаю, как мы играли когда-то под крышей дома в Букане: забившись каждый в свой угол темного чердака со старым номером «Иллюстрейтед Лондон ньюс», мы изо всех сил старались мысленно передать друг другу найденные там слова и картинки. Интересно, удастся теперь Лоре взять верх в этой игре, как когда-то? Я мысленно передаю ей все, что вижу: четкую линию холмов на фоне розового неба, изумрудное море, ветер, медленный полет птиц из бухты Ласкар прямо на восходящее солнце.

К полудню я поднимаюсь на Командорскую Вышку, к разрушенной дозорной башне Корсара, и оттуда вдруг вижу расщелину. Из долины она не видна, так как вход в нее скрывает каменная осыпь. При полуденном солнце я отчетливо различаю зияющую в боку восточного холма темную рану.

Тщательно сопоставив ее местоположение с растущими в долине деревьями, я иду переговорить с фермером, живущим у здания телеграфа. С дороги на Порт-Матюрен его ферма похожа, скорее, на ветхое убежище от дождя и ветра, наполовину ушедшее в землю. При моем приближении с земли ворча поднимается нечто черное, при ближайшем рассмотрении оказавшееся полудикой свиньей. Следом, злобно щерясь, появляется пес. Я вспоминаю, как Дени учил меня когда-то во времена наших скитаний по полям: палка, камень не помогут. Нужно два камня — один бросаешь, другим грозишь. Собака отскакивает, но к входу в дом меня не подпускает.

«Господин Кастель?»

Появляется мужчина, по пояс голый, в рыбацких штанах. Это негр с хмурым лицом, высокий и крепкий. Он отгоняет собаку и приглашает меня войти.

Изнутри ферма выглядит темной и закопченной. Всю обстановку составляет стол и два стула. В глубине единственной комнаты что-то стряпает женщина в полинялом платье. Рядом с ней — светлокожая девочка.

Г-н Кастель предлагает мне сесть. Сам он остается стоять, вежливо слушает, как я объясняю, что мне от него надо. Потом одобрительно кивает. Он будет приходить ко мне время от времени, когда понадобится помощь, а его приемный сын Фриц станет каждый день носить мне еду. Зачем мы будем копать землю, он не спрашивает. Он вообще не задает вопросов.

Днем я решаю продолжить свои поиски южнее, в верхней части долины. Покинув убежище в тени тамаринда, куда я перенес свой лагерь, я поднимаюсь вверх по течению Камышовой реки. Речка — в сущности, небольшой ручей, слабое отражение подводной реки — извивается по песчаному руслу, петляет, образует островки. Выше она и вовсе превращается в тоненький ручеек, бегущий посреди ущелья по черному галечнику. Я подобрался совсем близко к отрогам гор. Растительность тут еще беднее, чем в долине: колючие кустарники, акации и неизменные пальмы вакоа с их саблевидными листьями.

Кругом стоит глубокая тишина, я иду, стараясь производить как можно меньше шума. У подножия гор ручей разделяется на несколько источников, вытекающих из вулканических и сланцевых расщелин. Вдруг небо затягивается тучами, начинается дождь, падает крупными холодными каплями. Вдали, в самом низу Лощины, над морем собирается гроза. Укрывшись под тамариндом, я смотрю, как на узкую долину надвигается дождь.

И тут я вижу ее: это та самая девушка, которая помогла мне, когда я бредил от жажды и переутомления. У нее совсем детское лицо, но она высока и стройна, на ней короткая юбка, какие носят обычно женщины манафов, и рубашка вся в лохмотьях. Волосы — длинные и вьющиеся, как у индианок. Наклонив от дождя голову, она идет вдоль долины прямо к моему дереву. Я знаю, что она меня еще не видит, и боюсь момента, когда буду обнаружен. Что она сделает? Закричит от страха и убежит? Она ступает бесшумно, гибкая, как животное. Вот она останавливается, смотрит в сторону тамаринда и замечает меня. По красивому непроницаемому лицу пробегает тревога. Она застывает, стоя на одной ноге и опираясь на длинную острогу. Намокшая от дождя одежда липнет к ее телу, длинные черные волосы оттеняют сияние медной кожи.

— Здравствуйте! — Я говорю это прежде всего, чтобы нарушить царящую вокруг тревожную тишину. И делаю шаг ей навстречу.

Она не двигается, только смотрит на меня. Дождевая вода струится по ее лбу, щекам, волосам. В руке у нее лиана, унизанная рыбами.

— Вы ходили рыбачить?

Мой голос звучит странно. Понимает ли она, что я говорю? Она подходит к тамаринду и садится на корень, укрываясь от дождя. Ее лицо по-прежнему обращено к горам.

— Вы живете в горах?

Она кивает. Потом говорит певучим голосом:

— Это правда, что вы ищете золото?

Я удивлен не столько вопросом, сколько ее речью. Она говорит по-французски почти без акцента.

— Вам так сказали? Да, правда, я ищу золото.

— И вы нашли его?

Я смеюсь.

— Нет, еще не нашел.

— А вы правда думаете, что здесь есть золото?

Ее вопрос веселит меня:

— А что? Вы так не думаете?

Она смотрит на меня. Ее лицо спокойно, на нем нет ни тени страха — как у ребенка.

— Здесь все бедные.

Она снова поворачивает голову к Лимонной горе, скрытой дождевой тучей. Какое-то время мы молча смотрим на дождь. Я вижу ее промокшую одежду, ее стройные ноги, лежащие на земле босые ступни.

— Как вас зовут? — Я спросил это почти нечаянно, может быть, чтобы у меня осталось хоть что-то от этой странной девушки, которая вот-вот исчезнет в горах.

Она смотрит на меня темными, глубокими глазами, словно думая о чем-то другом. И наконец говорит:

— Меня зовут Ума.

Потом она встает, берет лиану с нанизанными на нее рыбами, острогу и уходит — быстро-быстро шагает вдоль ручья под стихающим уже дождем. Еще какое-то время я вижу ее гибкую фигурку: горной козочкой она перепрыгивает с камня на камень, затем скрывается в чаще. Все произошло так быстро, что я готов поверить, будто сам выдумал это явление, эту девушку, дикую и прекрасную, которая спасла мне жизнь. Дождь совсем перестал, и солнце с новой силой горит в синем небе. При солнечном свете горы кажутся выше и неприступней. Напрасно я вглядываюсь в склоны Лимонной горы. Девушка исчезла, слившись с черными каменными стенами. Где она живет, в каком манафском селении? Я вспоминаю ее странное имя, индийское, в два слога, оно так причудливо прозвучало в ее устах, — это имя волнует меня. Наконец я бегом спускаюсь вниз, в долину, к своему лагерю у старого тамаринда.

Остаток дня я провожу в его тени, изучая карты долины и отмечая на них красным карандашом новые участки для исследования. Когда я отправляюсь взглянуть на них на месте, то неподалеку от второго пункта, на вросшем в землю камне, обнаруживаю четкий знак: четыре точки, образующие ровный квадрат. И тут же мне вспоминаются слова из письма Неизвестного Корсара: «Ищите ::». Сердце мое бешено колотится, когда, обернувшись назад, я вижу дозорную башню Командорской Вышки, расположенную по диагонали норд-зюйд.

В тот же день поздно вечером я нахожу и первую проушину — на осыпи восточного холма.

Я обнаруживаю этот знак случайно, пытаясь вычертить линию ост-вест, пересекающую Камышовую реку в пределах старого болота.

Шагая с компасом в руке спиной к солнцу, через небольшую впадину, которую определил для себя как высохшее русло притока речки, я дохожу до восточного утеса, совершенно отвесного в этом месте. Он представляет собой почти вертикальную базальтовую стену, местами осыпавшуюся. И вот, в одном месте этой стены, ближе к вершине, я вижу знак.

«„Проушина“! Это „проушина“!» — твержу я вполголоса.

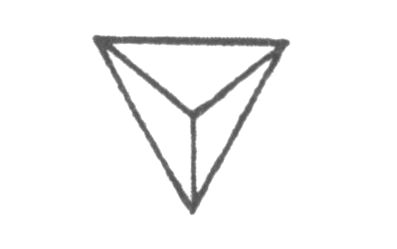

Я ищу, как бы мне добраться до верха утеса. Камни срываются у меня из-под ног, но я лезу, цепляясь за кустарник. Добравшись почти до самой вершины, я с трудом нахожу выбитый на камне знак. Снизу он был ясно виден: равнобедренный треугольник, перевернутый вершиной вниз, — именно так выглядели проушины морских якорей во времена корсаров. Кровь стучит у меня в висках, пока я ищу его. Неужели я стал жертвой оптического обмана? На камнях тут и там попадаются отметины в форме угла — следы старых обломов. Снова и снова, скользя на каменной осыпи, я осматриваю край утеса.

Снизу на меня смотрит юный Фриц Кастель. Он принес мне провизию и теперь, стоя у подножия утеса, следит за моими действиями. По направлению его взгляда я понимаю, где ошибся. Куски базальта похожи между собой; те, которые я заметил снизу, находятся выше — теперь я уверен в этом. Я карабкаюсь вверх и действительно добираюсь до другой площадки, расположенной там, где кончается растительность. И вот, прямо передо мной, на фоне большого черного камня, сверкает великолепный треугольник «проушины», выбитый в твердой породе с такой четкостью, какой можно достигнуть только при помощи зубила. Дрожа от волнения, я подбираюсь ближе к камню, глажу его кончиками пальцев. Нагретый солнцем базальт нежен и мягок, как кожа, и я чувствую под пальцами острые края перевернутого треугольника, вот такого:

Точно такой же знак обязательно должен быть на противоположном склоне долины, по оси ост-вест. Но этот склон далеко, мне не разглядеть его даже в подзорную трубу. Западные холмы уже погрузились во мрак, и я решаю отложить поиски второй проушины до завтра.

Юный Фриц отправляется домой, а я снова возвращаюсь наверх. Долго сижу на осыпающемся утесе, глядя на раскинувшуюся внизу Английскую лощину, на которую спускается ночь. Кажется, впервые я смотрю на нее не своими глазами, а глазами Неизвестного Корсара. Сто пятьдесят лет назад пришел он сюда, начертил на речном песке карту своего клада, которую через какое-то время смыло водой или разметало ветром, и остались от нее лишь эти вехи, высеченные в камне. Я представляю себе, как он с зубилом и молотком в руках высекает этот знак и звон его ударов разносится по всей пустынной долине. В тиши Лощины, где лишь ветер шелестит в листьях да с моря время от времени доносится рокот волн, я и сейчас слышу эти удары зубила о камень, отдающиеся многократным эхом в холмах. Вечером, завернувшись в старую попону между корнями старого тамаринда, как когда-то на палубе «Зеты», я мечтаю о новой жизни.

Сегодня, не успело рассвести, как я был уже у подножия западного утеса. Утренний свет едва коснулся черных скал, и в просвете долины прозрачной голубизной — светлее неба — сияет море. Как и каждое утро, слышатся голоса летящих через бухту морских птиц: целые эскадрильи бакланов, чаек, олуш, хрипло покрикивая, направляются в бухту Ласкар. Никогда еще их появление не доставляло мне такой радости. Мне кажется, что, пролетая над Лощиной, они приветствуют меня своими криками, и я кричу им в ответ. Несколько птиц пролетают прямо надо мной — проворные буревестники, длиннокрылые крачки. Они кружат у самого утеса, потом догоняют над морем остальных. Я завидую их легкости, быстроте, с которой они носятся в воздухе, не завися от земли. И вижу себя — как, прицепившись к этой пустой долине, я днями, месяцами обыскиваю пространство, которое птица может охватить взглядом за один миг. Мне нравится смотреть на них, я чувствую себя немного причастным к красоте их полета, к их свободе.

Разве им нужно золото, богатство? Им достаточно ветра, утреннего неба, богатого рыбой моря и скал над ним — их единственного убежища от бурь.

Движимый интуицией, я направляюсь к черному утесу, на котором еще с другого склона долины разглядел несколько расселин. Ветер хлещет, опьяняет меня, но я все лезу вверх, хватаясь за кустарник. Вдруг над восточными холмами встает солнце — великолепное, ослепительное, — зажигает на море искры.

Отрезок за отрезком я осматриваю утес. Солнце палит, медленно поднимаясь по небу. Около полудня я слышу, как кто-то зовет меня. Это юный Фриц ждет внизу, у лагеря. Я спускаюсь, чтобы передохнуть. Мое утреннее воодушевление заметно поостыло. Я утомился и пал духом. Устроившись в тени старого тамаринда, мы с Фрицем едим белый рис. Поев, он молча ждет, глядя вдаль с бесстрастным выражением, характерным для местных чернокожих.

Я думаю об Уме, такой дикой, такой подвижной. Вернется ли она сюда? Каждый вечер перед заходом солнца я прохожу по Камышовой реке до прибрежных дюн, ищу ее следы. Зачем? Что скажу я ей? Но мне кажется, что она единственная, кто может понять, чего я здесь ищу.

Этой ночью, когда в небе одна за другой загораются звезды: Малая Медведица, Орион, Сириус, я вдруг понимаю, в чем ошибся: когда я строил ось ост-вест исходя из местоположения «проушины», я ориентировался на магнитный север, определяя его по компасу. Корсар же, составляя свои карты и устанавливая вехи на скалах, компасом не пользовался. Конечно же, он находил север по звездам, и перпендикуляр ост-вест он установил исходя из этого направления. Разница между магнитным и звездным севером составляет семь градусов тридцать шесть минут, что означает расхождение в сотню футов у основания утеса, то есть искать надо на другой скале, той, что служит Командорской Вышке первой опорой.

Я так возбужден этим открытием, что не могу ждать до завтра. Вооружившись штормовым фонарем, босой, я иду к утесу. Яростный ветер гонит облака брызг. Сидя в укрытии среди корней старого тамаринда, я не слышал, как началась буря. А здесь она чуть не сбивает меня с ног, свистит в ушах, грозя задуть пламя фонаря.

Но вот я у подножия черного утеса, ищу путь наверх. Подъем настолько крут, что мне приходится карабкаться, зажав фонарь в зубах. Так я добираюсь до уступа на полпути к вершине и, двигаясь вдоль осыпающегося края, начинаю искать заветный знак. В свете фонаря базальтовая стена выглядит странно, зловеще. Я вздрагиваю при виде каждого углубления, каждой трещины. Так я обследую весь уступ до расселины, отделяющей эту часть утеса от торчащего над морем зубца. Порывы холодного ветра, близкий рокот волн, струящаяся по лицу вода оглушают меня. В полном изнеможении я готов уже спуститься вниз, как вдруг замечаю прямо над собой большой камень. Я знаю, я уверен: знак может быть только там. Это единственный камень, который виден из любой точки долины. Чтобы подобраться к нему, мне надо сделать крюк, пройти по осыпающейся каменистой тропинке. Наконец, с фонарем в зубах, я добираюсь до камня и вижу «проушину». Ее края под моими пальцами так остры, будто их вырезали только вчера. Черный камень холоден и скользок. В отличие от знака на западном склоне, треугольник здесь начертан вершиной вверх: таинственный глаз, глядящий из потусторонних времен, вечно созерцающий противоположный склон долины — неусыпно, днем и ночью. Дрожь пробегает по моему телу. Я прикоснулся к тайне, которая сильнее, долговечнее меня. Куда же она меня приведет?

После этого я живу в некоем подобии сна наяву, где голоса Лоры и Мам на веранде в Букане мешаются с посланием Неизвестного Корсара и — неуловимым образом — Умы, пробирающейся среди кустов к верховьям долины. Я погряз в одиночестве. Мне не с кем видеться, кроме юного Фрица Кастеля. Да и он теперь приходит не часто. Вчера (а может, позавчера, не помню) он поставил котелок с рисом на камень у моего лагеря, а сам бросился наутек, карабкаясь вверх по западному холму и не обращая внимания на мои оклики. Можно подумать, что он меня боится.

На заре, как и каждое утро, я иду к устью реки. Я взял с собой туалетные принадлежности — бритву, мыло, щетку, — а также грязное белье, чтобы постирать его там. Положив зеркало на камень, я первым делом сбрил бороду, затем подстриг волосы, которые уже дошли мне до плеч. Из зеркала на меня смотрит худое, почерневшее от солнца лицо с лихорадочно блестящими глазами. Нос, тонкий, с горбинкой, как у всех мужчин рода Летан, еще больше подчеркивает растерянное, почти изголодавшееся выражение: гоняясь за обитавшим здесь Неизвестным Корсаром, я определенно становлюсь похож на него.

Мне нравится здесь, в устье Камышовой реки, где начинаются прибрежные дюны, где слышно медленное дыхание совсем близкого моря, где шуршит молочаем и тростником, скрипит пальмами порывистый ветер. На заре все здесь залито нежным, тихим светом и вода серебрится как зеркало. Покончив с бритьем, умыванием и стиркой, я собираюсь было вернуться в лагерь, как вдруг вижу Уму. Она стоит у реки с острогой в руках и беззастенчиво смотрит на меня чуть насмешливым взглядом. Я так часто надеялся встретить ее здесь, на взморье, во время прилива, после рыбной ловли, и все же эта встреча застает меня врасплох: я стою и не могу сдвинуться с места, а с мокрого белья на ноги мне капает вода.

Здесь, у моря, при свете нарождающегося дня, она еще прекраснее: холщовое платье и рубашка промокли от морской воды, лицо цвета меди, цвета базальта поблескивает кристалликами соли. Она стоит, отставив ногу и чуть наклонившись влево, держа в правой руке острогу из камыша с острием из черного дерева, а левую положив на правое плечо, в мокрой одежде — как античная статуя. Я смотрю на нее, не решаясь заговорить, и невольно думаю о прекрасной и таинственной Наде — такой, какой она представала на картинках в старых газетах, там, в сумраке чердака, под крышей нашего старого дома. Но вот я делаю шаг вперед, и чары рассеиваются. Ума отворачивается и, широко шагая, идет вдоль речки прочь.

— Подождите! — кричу я и не раздумывая бросаюсь за ней.

Ума останавливается, смотрит на меня. В ее глазах читаются тревога, недоверие. Мне хочется заговорить с ней, задержать ее, но я так давно не разговаривал ни с одной живой душой, что слов не хватает. Мне хочется рассказать ей о том, как я искал вечерами, перед приливом, ее следы на прибрежном песке. Но она заговаривает первая.

— Так вы нашли золото? — насмешливо спрашивает она своим певучим голосом.

Я мотаю головой, она смеется. Поджав под себя ноги, она присаживается поодаль на песок. Перед тем как сесть, заправляет юбку между ног движением, какого я не видел никогда ни у одной женщины. И опирается на свою острогу.

— А вы поймали что-нибудь?

Она, в свою очередь, мотает головой.

— Вы возвращаетесь к себе, в горы?

Она смотрит на небо.

— Пока рано. Я попробую еще, у мыса.

— Можно, я пойду с вами?

Не отвечая, она поднимается на ноги. Потом оборачивается ко мне:

— Пойдемте.

И идет, не дожидаясь меня. Быстро, звериной поступью шагает она по песку, положив острогу на плечо.

Я бросаю мокрое белье на песок, не думая о том, что его может разметать ветром. Я бегу за Умой, нагоняю ее у самого моря. Она движется вдоль набегающих волн, глядя вдаль. Мокрое платье липнет на ветру к ее стройному телу. В еще сером утреннем небе пролетают мои приятели-птицы, приветствуя нас своими трескучими голосами.

— Вам нравятся морские птицы?

Она останавливается, подняв к ним руки. Ее лицо сияет в лучах восходящего солнца. Она говорит:

— Они красивые!

Мы доходим до нагромождения камней в конце пляжа, и девушка проворно, без усилия вскакивает на них — босиком прямо на острые края. Она идет к мысу, туда, где глубже. Я хочу подойти, но она знаком велит мне остановиться. Наклонившись над голубой со стальным отливом водой с острогой наготове, она вглядывается в глубину у коралловой отмели. Довольно долго она стоит так, застыв в полной неподвижности, затем вдруг бросается вперед и исчезает под водой. Я смотрю на поверхность, ищу хоть какой-то признак движения, пузырьки, тень. Когда я не знаю уже, куда и смотреть, девушка, отдуваясь, выныривает в нескольких морских саженях от меня. Она медленно плывет ко мне и выбрасывает на камни пронзенную острогой рыбину. Потом выходит из воды, лицо ее бледно от холода. Она говорит:

— Там есть еще.

Взяв у нее из рук острогу, я, не раздеваясь, ныряю в море.

Под водой смутно виднеется дно, искрящиеся блестки водорослей. Шум бьющихся о коралловый барьер волн доносится сюда пронзительным скрежетом. Прижав к себе острогу, я плыву под водой к кораллам, проплываю вокруг них раз, другой, но ничего не вижу. Когда я выныриваю на поверхность, Ума, наклонившись вперед, кричит мне:

— Там, там!

Она ныряет. Я вижу под водой ее черную тень, скользящую у самого дна. Подняв тучу песка, из своего убежища показывается губан и медленно проплывает мимо. Острога чуть ли не сама собой выскакивает из моей руки и пригвождает рыбу ко дну. Вокруг меня образуется облако из крови. Я поднимаюсь на поверхность. Ума плывет рядом и выбирается на камни передо мной. Она выхватывает у меня острогу, затем ударом о камни убивает рыбину. Дрожа от холода, я с трудом перевожу дыхание. Ума тянет меня за руку:

— Пойдем! Надо идти!

И вот, держа обеих рыбин за жабры, она уже скачет с камня на камень к берегу. Там она находит лиану и нанизывает на нее рыб. Теперь мы идем вместе к Камышовой речке. Там, где река образует глубокую небесно-голубую заводь, она кладет рыб на землю и прыгает в пресную воду, плескаясь и брызгаясь, как купающееся животное. Я же большой мокрой птицей сижу на берегу, и это смешит ее. Тогда я тоже бросаюсь в воду, поднимая столп брызг, и мы долго с хохотом обдаем друг друга водой. Когда наконец мы выходим из воды, я с удивлением отмечаю, что не чувствую больше холода. Солнце поднялось уже высоко, раскалив песок у реки. Мокрая одежда липнет к нашим телам. Стоя на коленях в песке, Ума отжимает юбку и рубашку — сверху донизу, снимая сначала один, потом другой рукав. Ее медная кожа сверкает на солнце, с отяжелевших волос стекает вода, струится по щекам, по шее. От порывистого ветра вода в реке дрожит и морщится. Мы молчим. Здесь, у реки, под жестким солнечным светом, слушая рокот волн и печальный шепот ветра в тростниках, мы словно бы остаемся одни на целом свете, последние жители земли, явившиеся ниоткуда, случайно встретившиеся после кораблекрушения. Никогда я не думал, что со мной может произойти такое, что я смогу испытать нечто подобное. Какая-то неведомая сила зреет внутри меня, распространяется по всему телу — желание, огонь. Мы долго сидим на песке, ожидая, пока высохнет наша одежда. Ума тоже не двигается, сидит в привычной позе манафов — поджав под себя ноги, обхватив длинными руками колени и обратив лицо к морю. Солнце сверкает на ее спутанных волосах, я вижу ее чистый профиль, высокий лоб, линию носа, губы. Ветер раздувает ее одежду, и мне кажется, что теперь ничто на свете больше не имеет значения.

Ума первая решает, что пора идти. Внезапно она встает, не опираясь о землю, поднимает с песка рыбу. Присев на корточки у воды, разделывает ее новым для меня способом. Вспоров острогой рыбинам брюхо, она потрошит их. Затем протирает внутри песком и прополаскивает в речной воде. Внутренности она забрасывает подальше — на поживу полчищам крабов, уже поджидающим в сторонке.

Все это она проделывает быстро и молча. Затем смывает с берега свои следы. Я спрашиваю, зачем она это сделала, она отвечает:

— Мы, манафы, — беглые рабы.

Чуть дальше я подбираю свое белье — почти сухое, оно припорошено белым песком. Я иду за ней к лагерю. Придя туда, она кладет пойманную мною рыбу на плоский камень и говорит:

— Это твое.

Я протестую, хочу, чтобы она забрала рыбу себе, но она говорит:

— Ты голоден, сейчас я приготовлю тебе поесть.

Она торопливо собирает хворост. Взяв несколько зеленых камышинок, делает из них нечто вроде решетки и устанавливает над ветками. Я протягиваю ей свое огниво, но она качает головой. Собрав немного сухого лишайника, она садится на корточки спиной к ветру и, взяв два кремешка, начинает быстро-быстро, не останавливаясь, стучать одним о другой, пока не высекает несколько искр. Лишайник, положенный в углубление очага, дымится. Ума осторожно берет его обеими руками и медленно дует на него. Когда вспыхивает пламя, она кладет лишайник на сухие ветки, и вскоре костер, потрескивая, разгорается. Ума поднимается на ноги. Лицо ее светится детской радостью. На решетке из зеленых камышинок поджаривается рыба, я уже ощущаю аппетитный дух. Ума права: я умираю с голода.

Рыба готова, и Ума кладет решетку на землю. По очереди, обжигая пальцы, мы отламываем кусочки прожаренного мяса. Мне кажется, что никогда не едал я ничего вкуснее этой рыбы, пожаренной без соли на решетке из зеленого камыша.

Но вот с едой покончено, и Ума встает. Она гасит костер, тщательно засыпая его черным песком. Затем берет вторую рыбину, которую предварительно обваляла в земле, чтобы защитить от палящего солнца. Не говоря ни слова, не взглянув на меня, она уходит. Ветер обрисовывает ее тело под полинявшей от морской воды и выгоревшей на солнце одеждой. На залитом светом лице темнеют два пятнышка тени — глаза. Я понимаю, что она не должна ничего говорить. Понимаю, что должен остаться, это часть игры, игры, в которую она играет со мной.

Гибкая и проворная, как животное, она скользит среди кустов, прыгает с камня на камень, удаляясь в глубь долины. Стоя у старого тамаринда, я вижу, как дикой козочкой она взбирается по склону холма. Не оглядываясь, не останавливаясь. Она направляется в горы, к горе Любен, и исчезает в тени, скрывающей западные склоны. Я слышу, как колотится мое сердце, мысли еле ворочаются в мозгу. В Английскую лощину возвращается одиночество, еще более страшное, чем прежде. Сидя у своего лагеря, лицом к закату, я смотрю, как на долину набегают тени.

В эти дни я продвигаюсь все дальше в осуществлении моей мечты. С каждым днем делаю все больше и больше открытий на пути своих поисков, и это наполняет меня счастьем. С рассвета и до темноты шагаю я по долине, отыскивая вехи и знаки. От ослепительного света — предвестника зимних дождей, — от криков морских птиц, от северо-западного порывистого ветра я будто пьяный.

Иногда между базальтовых глыб, на середине каменной осыпи, на берегу Камышовой реки мелькает еле уловимая тень, так быстро, что я не могу с уверенностью сказать, видел ее или нет. Спускаясь со своих гор, Ума следит за мной, прячась за скалами или среди пальм вакоа. Иногда она приходит вместе с необыкновенной красоты мальчиком, немым от рождения, которого называет своим сводным братом. Он стоит рядом с ней, не решаясь подойти ближе, дикий и любопытный одновременно. Его зовут Шри; по словам Умы, так назвала его мать, потому что он якобы послан Богом.

Ума приносит мне поесть — странные кушанья, завернутые в листья горькой тыквы: рисовые лепешки и сушеных осьминогов, маниоку, перечные лепешки. Она кладет еду на плоский камень перед моим лагерем, словно жертвенное подношение. Я рассказываю ей о своих открытиях, мои рассказы смешат ее. По мере обнаружения знаков я заношу их в тетрадку. Она любит, когда я зачитываю эти записи вслух — камни, помеченные изображением сердца, двумя клеймами, полумесяцем. Камень с выбитой на нем буквой «М» в соответствии с «Соломоновыми ключами», камень с крестом. Голова змеи, женская голова, три отметины резцом, расположенные треугольником. Камень с изображением стула или буквы «Z», символизирующей послание Корсара. Скала с усеченной вершиной. Скала в виде крыши. Камень с изображением большого круга. Камень, тень которого имеет форму собаки. Камень с выбитой на нем буквой «S» и двумя выбоинами. Камень, помеченный изображением «турецкой собаки» (ползущей собаки, у которой не видно лап). Скалы, на которых выбита целая линия точек, указывающих направление зюйд-зюйд-вест. Разбитая и опаленная скала.

Уме нравится и то, что я приношу с собой: куски вулканической породы странной формы, осколки обсидиана, окаменелости. Ума берет их в руки и внимательно разглядывает, словно они волшебные. Иногда она тоже приносит мне разные необычные находки. Однажды она притащила камень стального цвета, гладкий и тяжелый. Это метеорит, и прикосновение к небесному телу, упавшему на Землю, возможно, тысячи лет назад, вселяет в меня трепет, как соприкосновение с великой тайной.

Теперь Ума приходит в Английскую лощину почти каждый день. Пока я делаю промеры, копаю ямы, она ждет в тени дерева, потому что боится, как бы шум не привлек кого-нибудь чужого. Несколько раз ко мне приходили юный Фриц и фермер Беге, чтобы помочь копать возле устья реки. В такие дни Ума не показывается, но я знаю, что она где-то здесь, поблизости, прячется за деревьями в укромном месте, где цвет кожи делает ее невидимой.

Вместе с Фрицем я расставляю вехи. Я специально заготовил для этого камышинки, которые втыкаю в землю через каждые сто метров, обозначая таким образом прямые линии. Затем я иду к верховьям долины и по найденным мной знакам — камням с отметинами, обозначенным углам, каменным кучам, расположенным в виде треугольника, и прочему — прокладываю при помощи теодолита продолжения этих прямых, чтобы вписать их затем в первоначальную систему линий (сетку Корсара). Солнце искрится на раскаленных черных камнях. Время от времени я подзываю юного Фрица, и он подбегает, чтобы воткнуть в землю у моих ног новую веху. Прищурившись, я вижу, как все линии сходятся в районе русла Камышовой реки, образуя на пересечениях узлы, где можно будет копать пробные ямы.

Потом мы с Фрицем копаем ямы у западного склона, под Командорской Вышкой. Пробив сухую, твердую землю, наши кирки почти сразу наталкиваются на базальт. Перед каждой новой ямой я сгораю от нетерпения. Найдем ли мы какой-нибудь знак, какой-нибудь след Неизвестного Корсара, а может, начало «каменной кладки»? Что же до сокровища… Как-то утром копаем мы с Фрицем у подножия холма, как вдруг я чувствую под своей киркой, вонзившейся в песчаную почву, какой-то круглый предмет, который в припадке безумия тут же принял за череп некоего моряка, похороненного в этом месте. Предмет катится по песку, и вдруг у него появляются лапы и клешни! Оказалось, это большой земляной краб, сон которого я потревожил. Юный Фриц, проявив больше проворства, чем я, тут же убивает его ударом лопаты и, довольный собой, прервав работу, берет котелок, идет за водой, разжигает костер и готовит из краба замечательный бульон.

Вечерами, когда угасает солнечный свет, а долина наполняется тишиной и покоем, я знаю, что Ума где-то неподалеку. Я чувствую ее взгляд, наблюдающий за мной с высоты холмов. Иногда я окликаю ее — кричу и слушаю потом долгое эхо, повторяющее ее имя: «У-ма-а!»

Взгляд ее близок и одновременно так далек — как взгляд парящей в вышине птицы, чью тень мы замечаем, лишь когда она заслоняет на миг солнце. Даже когда я подолгу не вижу ее из-за Фрица Кастеля или Беге (ибо ни одна манафская женщина никогда не покажется людям с побережья), мне нравится чувствовать ее взгляд — на себе, на всей долине. Может, и правда, что все вокруг принадлежит ей, что это она, как и ее народ, настоящая хозяйка долины? Вот только верит ли она в клад, который я ищу? Временами, когда дневной свет еще не набрал силы, мне кажется, что я вижу, как она бродит среди вулканических камней вместе со Шри, то и дело наклоняется, разглядывая камни, будто идет по невидимому следу.

Или же шагает вдоль реки к устью, туда, где море набегает на прибрежный песок. Стоя у прозрачной воды, она вглядывается в горизонт по ту сторону кораллового барьера. Я подхожу к ней и тоже смотрю на море. Лицо ее напряжено, почти печально.

— О чем ты думаешь, Ума?

Она вздрагивает, поворачивает ко мне лицо, ее глаза полны грусти. Она говорит:

— Ни о чем, я думаю только о невозможном.

— А что же это — невозможное?

Но она не отвечает. Затем появляется солнце, его свет делает все больше, значительнее. Ума стоит неподвижно на холодном ветру, а речная вода течет между ее ног, оттесняя губы прибоя. Ума трясет головой, словно желая стряхнуть свою застенчивость, берет меня за руку и увлекает к морю.

— Пойдем, будем ловить осьминогов.

Она берет длинную острогу, воткнутую в песок посреди камышей. Мы идем на восток, туда, где на берегу еще лежат тени. Русло Камышовой реки изгибается среди дюн и снова возникает у черного утеса. Тут до самого моря — камыши. Когда мы подходим ближе, тучи малюсеньких серебристых птичек срываются с земли и с писком «уииит! уииит!» улетают прочь.

— Тут живут осьминоги — вода здесь теплее.

Она идет к камышам и вдруг снимает с себя рубашку и юбку. Тело ее — длинное, тонкое, цвета темной меди — сверкает в лучах солнца. Она идет по камням дальше в море и исчезает под водой. На мгновение покажется на поверхности ее рука с острогой, и снова кругом только морская гладь с пробегающими по ней короткими волнами. Через несколько мгновений море раздается, и Ума выходит из воды так же плавно, как и вошла. Она идет по песку, подходит ко мне, снимает с остроги сочащегося чернильной жидкостью осьминога, выворачивает его наизнанку. Она смотрит на меня. В ней нет неловкости, одна дикая красота.

— Пойдем!

Не колеблясь ни секунды, я сбрасываю одежду и ныряю в холодную воду. И сразу ко мне возвращается то, что я потерял много лет назад, — море в Тамарене, где мы с Дени плавали нагишом наперерез волнам. Ощущение свободы, счастья. Я плыву под водой у самого дна с открытыми глазами. У скал я вижу Уму, она ковыряет своей острогой в расщелинах, вздымая чернильное облако. Мы вместе плывем к поверхности. Ума выбрасывает на песок второго осьминога, предварительно вывернув его наизнанку. Потом протягивает острогу мне. Улыбка сверкает на ее лице, она тяжело дышит. Я снова ныряю и в свою очередь плыву к скалам. Первого осьминога я упускаю, но второй оказывается пригвожденным к песчаному дну как раз в тот момент, когда он собирался улизнуть, выпустив облако чернил.

Мы плывем вместе в прозрачной воде лагуны. Совсем близко от кораллового барьера Ума ныряет и скрывается так быстро, что я не поспеваю за ней. Через мгновение она выныривает, на острие ее остроги бьется большой губан. Она снимает с острия еще живую рыбу и забрасывает ее далеко-далеко по направлению к берегу. Потом знаком велит мне молчать. Она берет меня за руку, и мы вместе скрываемся под водой. И тут я вижу, как прямо перед нами мелькает грозная тень: акула. Повернувшись вокруг себя два-три раза, тень удаляется. Мы же, едва дыша, выныриваем на поверхность. Я плыву к берегу, но Ума снова ныряет. Когда я доплываю до пляжа, то вижу, что она поймала еще одну рыбину. Она бежит рядом со мной по белому песку. Ее базальтовое тело искрится на солнце. Быстрыми, точными движениями она собирает осьминогов и губана и зарывает их в песок рядом с дюнами.

— Иди сюда. Нам надо обсохнуть.

Я лежу на песке. Стоя на коленях, она зачерпывает песок руками и посыпает меня сверху донизу.

— Посыпь меня тоже.

Я беру легкий песок в руки и сыплю его ей на плечи, на спину, на грудь. Теперь мы похожи на двух обсыпанных мукой печальных клоунов и весело смеемся этому.

— Когда песок осыпется, мы будем сухие, — говорит Ума.

Мы сидим на дюне у камышей, с ног до головы одетые в белый песок. Кругом — тишина, только шумит в камышах ветер да рокочет прибывающее море. И никого — кроме крабов, один за другим вылезающих с задранными клешнями из своих убежищ. Солнце в небе достигло зенита и шлет палящие лучи в самый центр этого безлюдья.

Я смотрю, как высыхающий песок тонкими ручейками стекает с плеч и груди Умы, постепенно обнажая ее лоснящуюся кожу. Во мне просыпается яростное желание, оно жжет меня изнутри, как солнце — мою кожу. Я касаюсь губами кожи Умы, она вздрагивает, но не отстраняется. Обвив длинными руками ноги, она кладет голову на колени и смотрит куда-то вдаль. Мои губы скользят от ее затылка вниз по нежной, блестящей коже, с которой серебряным дождем сыплется белый песок. Я весь дрожу, и Ума, подняв голову, тревожно спрашивает:

— Тебе холодно?

— Да… Нет. — Я сам не знаю, что со мной. Меня бьет нервная дрожь, дышать трудно.

— Что с тобой?

Ума внезапно вскакивает на ноги. Она быстро натягивает свою одежду, потом, как больному, помогает одеться мне.

— Идем, тебе надо отдохнуть в тени, идем же!

Что это — жар, переутомление? У меня кружится голова. Я с трудом бреду за Умой через камыши. Она идет вся прямая, держа за жабры рыбину, на конце остроги флагами болтаются осьминоги.

Когда мы приходим в лагерь, я ложусь в палатке и закрываю глаза. Ума остается снаружи. Она разводит огонь, чтобы поджарить рыбу. Кроме того, она обжаривает на жаровне принесенные утром лепешки. Когда еда готова, она приносит мне ее в палатку и смотрит, как я ем, но сама ничего не берет. Жареная рыба — просто объеденье. Я ем руками, второпях, запивая холодной водой, за которой Ума сходила к истоку речки. Мне уже лучше. Завернувшись, несмотря на жару, в попону, я смотрю на Уму, на ее профиль, обращенный наружу — словно она кого-то поджидает. Начинается дождь; сначала мелкий, он падает потом крупными каплями. Ветер сотрясает над нами парусину, скрежещет ветками тамаринда.

А когда начинает темнеть, девушка принимается рассказывать мне о себе, о своем детстве. Она говорит неуверенно, певучим голосом, подолгу молчит; шум ветра и стук дождя по палатке мешаются с ее словами.

«Мой отец — манаф, родом с Родригеса, с гор. Но он уехал отсюда, отправился в плавание на „Бритиш Индия“ — большом корабле, что ходил в Калькутту. В Индии он и встретил мою мать, женился на ней и привез сюда, потому что ее семья была против этой женитьбы. Он был старше ее и умер в плавании от малярии, когда мне было восемь лет. Тогда мать отдала меня в приют, к монахиням на Маврикий, в Ферне. У нее не было денег, чтобы самой воспитывать меня. Еще, я думаю, она хотела снова выйти замуж и боялась, что я стану помехой… В монастыре я очень любила мать-настоятельницу, и она тоже меня любила. Когда ей надо было возвращаться во Францию, она взяла меня с собой, потому что моя мать меня бросила. Мы жили в Бордо, а потом недалеко от Парижа. Я училась и работала в монастыре. Я думаю, матушка хотела, чтобы я стала монахиней, потому-то она и взяла меня с собой. Но когда мне было тринадцать лет, я заболела, и все думали, что я умру, потому что у меня был туберкулез… И тут пришло письмо от моей матери, с Маврикия, она писала, что хочет, чтобы я вернулась к ней. Сначала я не хотела, плакала; я думала, это потому, что я не хочу расставаться с матушкой-настоятельницей, но на самом деле я боялась ехать к своей настоящей матери, и еще я боялась жить в бедности, в горах. Мать-настоятельница тоже плакала, потому что она меня любила, и потом, она надеялась, что я тоже стану монахиней, а моя мать не была христианкой, она сохранила свою родную, индийскую веру, и потому мать-настоятельница думала, что я отвернусь от христианской веры. А потом я все же уехала, долго плыла на корабле через Суэцкий канал и Красное море. Когда я приехала на Маврикий, я увидела свою мать, но я совсем ее не помнила и очень удивилась, что она такая маленькая, закутанная в свои покрывала. Рядом с ней стоял маленький мальчик, она сказала, что это Шри и что его послал на землю Бог…»

Она умолкает. Уже поздно, скоро ночь. Снаружи долина уже окутана мраком. Дождь перестал, но, когда ветер колеблет ветви старого тамаринда, слышно, как на палатку падают капли.

«Сначала мне было трудно здесь жить, потому что я ничего не знала о жизни манафов. Я ничего не умела: ни бегать, ни ловить рыбу, ни разжигать огонь, я даже плавать не умела. И я не могла разговаривать, потому что тут никто не говорил по-французски, а моя мать говорила только на бходжпуре и на креольском. Это было ужасно, мне было четырнадцать лет, а я была как малое дитя. Сначала соседи смеялись надо мной, они говорили, что уж лучше бы мать оставила меня у богатых. Я и сама рада была бы сбежать, только не знала, куда идти. Вернуться во Францию я больше не могла, потому что теперь я была манаф и никто не захотел бы водиться со мной. И потом я очень полюбила моего братика, Шри, он был такой милый, такой чистый, я думаю, мать была права, когда говорила, что его послал Бог… Тогда я стала учиться всему, чего не умела. Я научилась бегать босиком по камням, ловить на бегу горных коз, разводить огонь, плавать и нырять, ловить рыбу. Я научилась быть манафом, жить, как жили беглые рабы, прячась в горах. И мне понравилось жить здесь, вместе с ними, потому что они никогда не лгут и никому не причиняют зла. Люди с побережья, из Порт-Матюрена например, похожи на людей с Маврикия, они лгут, обманывают, поэтому мы и прячемся от них в горах…»

Совсем стемнело. Из долины повеяло холодом. Мы лежим рядом, я чувствую жар тела Умы, наши ноги переплетены. Да, точно, мы как будто единственные человеческие существа на всей земле. Английская лощина затерялась где-то, она плывет назад, гонимая холодным морским ветром.

Я больше не дрожу, никуда не спешу, ничего не боюсь. И Ума забыла, что ей надо все время бежать куда-то, прятаться. Как недавно в камышах, она снимает одежду и помогает раздеться мне. Тело ее гладко и горячо, местами его все еще покрывает песок. Она смеется, стряхивая песок с моей спины, груди. А потом, не понимаю как, мы вдруг входим друг в друга. Ее лицо откинуто назад, я слышу ее дыхание, ощущаю удары ее сердца, жар ее тела — нестерпимый, жарче солнца, обжигавшего меня столько дней на море и в долине, — проникает в меня. И мы летим, взмываем в ночное небо, парим среди звезд, не думая ни о чем, молча слушая дыхание друг друга, ровное, как у спящих. И теснее прижимаемся один к другому, чтобы не чувствовать исходящего от камней холода.

Я нашел наконец расселину, где когда-то бил источник, теперь высохший. Я заметил ее еще в самом начале, когда только прибыл в Английскую лощину, но решил, что она расположена слишком далеко от реки, чтобы значиться на картах Корсара. Однако по мере расстановки вех в продолжение прямых линий, начинающихся у первоначальных ориентиров, я понемногу углубился в восточную часть долины. И вот как-то утром, когда я ползал по дну Английской лощины, неподалеку от западной «проушины», мне пришла в голову мысль обследовать участок вдоль линии, соединяющей «проушину» с камнем, отмеченным четырьмя точками, который я обнаружил на первом уступе утеса и на который в документе Корсара указывают слова: «Ищите :: S».

Не имея других вех, кроме камышинок, воткнутых на разном расстоянии друг от друга, я медленно продвигаюсь по дну долины. Незадолго до полудня, пройдя и пометив более тысячи футов, я добираюсь до вершины восточного склона. Оттуда я тотчас вижу разлом и отмечающий его знак. Это кусок базальта около шести футов высотой, установленный на пыльной почве холма таким образом, чтобы его было видно из глубины долины, от старого устья реки. Он единственный в своем роде, осколок базальтового выступа, торчащего на самой вершине утеса. Я уверен, что сюда его доставили люди, может быть, притащили, положив на бревна, а потом поставили вертикально, наподобие друидических камней. На боках у него до сих пор видны насечки для веревок. Но больше всего меня поражает знак на верхней грани камня, точно в центре: это прямой желобок, толщиной в палец и длиной дюймов в шесть, высеченный в камне при помощи зубила. Желобок этот самым точным образом продолжает линию, вдоль которой я пришел, следуя от западной «проушины», и указывает на разлом.

С замирающим сердцем я подхожу ближе и в первый раз вижу расселину. Это узкий коридор, который образовался в процессе выветривания горной породы и пронизывает толщу утеса, сужаясь к выходу в Английскую лощину. Вход в него скрыт каменной осыпью, потому-то мне до сих пор и не пришло в голову его обследовать. Со стороны долины вход в расселину теряется среди обломков утеса. А с высоты восточного холма расселина и вовсе похожа на неглубокий след обвала, каковым я ее и посчитал вначале.

Единственный путь, который мог меня привести к ней, это та самая линия, вдоль которой я двигался: начинаясь от западной «проушины», она пересекает русло Камышовой реки в точке 95 (в точном месте пересечения с осью норд-зюйд), проходит через середину камня с четырьмя отверстиями (точка S из документа Корсара) и достигает куска базальта, где сливается с желобком, высеченным рукой Корсара.

Я так потрясен этим открытием, что мне приходится сесть, чтобы опомниться. Холодный ветер помогает мне прийти в себя. Я торопливо спускаюсь по склону на дно расселины и оказываюсь в подобии открытого колодца, формой напоминающего подкову, шириной около двадцати пяти французских футов, спускающегося коридором в сотню футов длиной к каменной осыпи, что закрывает вход в него.

Сомнений быть не может: здесь, именно здесь кроется ключ к разгадке тайны. Здесь, где-то рядом, у меня под ногами, должен быть зарыт клад — сундук, стоявший когда-то запечатанным в передней части корабля, в который Неизвестный Корсар спрятал свои сказочные богатства, чтобы уберечь их от посягательств англичан и от алчности своих людей. Можно ли было найти лучший тайник, чем эта естественная расселина в толще утеса, не видимая ни с моря, ни из долины, надежно укрытая от глаз каменной осыпью и аллювиальными отложениями? Нет, я не могу ждать помощи. Я спускаюсь в лагерь и беру все необходимое: кирку, лопату, длинный металлический щуп, веревку, а также запасаюсь провизией и питьевой водой. До вечера без передышки я прощупываю и копаю дно расселины в том месте, на которое, как мне кажется, указывает желобок, выбитый на базальтовой глыбе.

К концу дня, когда на дне расселины начинаются сгущаться тени, щуп вдруг уходит глубоко в землю, открывая вход в тайник, наполовину заваленный землей. Впрочем, земля эта намного светлее, и это, по моему мнению, является несомненным доказательством того, что она была насыпана сюда специально, чтобы закрыть вход в пещеру.

Работая голыми руками, я отваливаю куски базальта в попытке расширить отверстие. Сердце стучит у меня в висках, одежда намокла от пота. Дыра увеличивается, и вот я вижу старое подземелье, стены которого укреплены уложенными в форме арки камнями. Я влезаю туда по пояс. Яма слишком тесна, с киркой там не развернуться, и мне приходится копать руками, освобождать камни, наваливаясь на щуп и используя его в качестве рычага. И вдруг металл со звоном натыкается на камень. Дальше копать некуда, я достиг дна: тайник пуст.

Ночь. Пустое небо над расселиной медленно темнеет. Но воздух настолько горяч, что кажется, будто солнце все еще горит на каменных стенах, на моем лице, на руках, внутри меня. Сидя на дне расселины, у пустого тайника, я пью теплую, безвкусную воду, что еще остается у меня во фляге, — пью и не могу напиться.

В первый раз за долгое время я думаю о Лоре, словно пробуждаюсь ото сна. Что бы она подумала, увидев меня тут, на дне этой ямы — грязного, с окровавленными от рытья земли руками? Посмотрела бы своим темным, сверкающим взглядом, и мне стало бы стыдно. Я слишком устал теперь, чтобы шевелиться, чтобы думать, чтобы чувствовать что бы то ни было. Я нестерпимо хочу, жажду, чтобы скорее наступила ночь, и растягиваюсь во весь рост там, где сижу, прямо на дне расщелины, положив голову на один из черных камней, которые сам выкопал из земли. Надо мной, между высоких каменных стен, чернеет небо. Я вижу звезды — осколки разбитых созвездий, имен которых уже не могу вспомнить.

Утром, выйдя из расселины, я вижу Уму. Она сидит у моего лагеря в тени дерева и ждет меня. Рядом с ней — Шри, смотрит на меня, не двигаясь.

Я подхожу к Уме и сажусь рядом. Лицо ее темнеет в тени, но глаза сверкают. Она говорит: «В расселине нет больше воды. Фонтан высох».

Она так и говорит — «фонтан», а не «источник», по-креольски. И говорит так спокойно, будто я искал в расщелине воду.

Солнце блещет на камнях, в листве деревьев. Ума сходила к реке, набрала воды в котелок и теперь готовит индийскую мучную похлебку — кир. Когда похлебка готова, она наливает мне ее в эмалированную миску. Сама же зачерпывает рукой прямо из котелка.

Спокойным певучим голосом она рассказывает мне о своем детстве во Франции, о том, как жила у монашек, и о своей жизни здесь, когда она вернулась к матери и стала жить среди манафов. Мне нравится, когда она вот так рассказывает. Я пытаюсь представить себе ее в тот день, когда она сошла с большого парохода в черном форменном платьице, ослепленная всем этим светом.

Я тоже рассказываю ей о своем детстве в Букане, о Лоре, о вечерних занятиях с Мам на веранде, о приключениях с Дени. Когда я рассказываю о нашем путешествии на пироге к Морну, глаза ее блестят.

«Мне тоже хотелось бы побывать в море».

Она поднимается, смотрит в сторону лагуны.

«По ту сторону есть много островов, там живут морские птицы. Возьми меня туда с собой, мы будем ловить рыбу».

Я люблю, когда у нее вот так горят глаза. Решено, мы поплывем на острова, на Птичий остров, на Баладиру, может, еще южнее, до Гомбрани. Я съезжу в Порт-Матюрен, чтобы нанять пирогу.

Два дня и две ночи бушует буря. Я почти безвылазно сижу в палатке, питаюсь одними солеными галетами. Потом, на третье утро, ветер стихает. Небо становится ярко-голубым, безоблачным. На берегу я вижу Уму, она стоит, как будто все это время не сходила с места. Увидев меня, она говорит: «Надеюсь, рыбак пригонит пирогу сегодня».

Час спустя пирога действительно пристает к берегу. Взяв с собой пресной воды и банку с галетами, мы отплываем. Ума сидит на носу, сжимая в руке острогу, и смотрит на поверхность лагуны.

Мы высаживаем рыбака в бухте Ласкар, я обещаю вернуть пирогу завтра. Мы удаляемся от берега под парусом, наполненным восточным ветром. Позади нас высятся горы Родригеса, еще бледные в утреннем свете. Лицо Умы сияет счастьем. Она показывает мне вершины: Лимонная гора, Питон, Билактер. Когда мы выходим за фарватер, волна начинает раскачивать пирогу, обдавая нас облаком брызг. Но вот мы оказываемся в лагуне под защитой рифов. Вода здесь темная, с таинственными отблесками.

Прямо по курсу появляется остров — Птичий остров. Прежде чем увидеть их самих, мы слышим крики морских птиц. Беспрестанный, ровный гул наполняет небо и море.

Вот птицы увидели нас, они летят над пирогой. Крачки, альбатросы, черные фрегаты, огромные олуши кружат над нами с пронзительными криками.

Остров лежит по правому борту в каких-то пятидесяти морских саженях. Со стороны лагуны он представляет собой просто полосу прибрежного песка, а со стороны открытого моря — скалы, о которые бьются океанские волны. Ума подсела ко мне на корму и тихо говорит у самого моего уха: «Как красиво!..»

Никогда еще я не видел столько птиц. Тысячами сидят они на белых от помета скалах, перепархивают с места на место, взмывают в небо и садятся вновь, в воздухе стоит шум крыльев — как рокот моря. Одна за другой накатывают на рифы волны, накрывают камни ослепительным каскадом, но олуши не боятся их. Расправив мощные крылья, они приподнимаются на ветру, зависают на мгновение над набежавшей волной и снова опускаются на скалу.

Плотная стая с криками летит на нас. Заслоняя небо, птицы кружат над пирогой, гигантские крылья распростерты в потоках ветра, черная голова со свирепо горящим глазом повернута к ненавистным чужакам. Их становится все больше, мы совсем оглохли от их пронзительных криков. Некоторые переходят в наступление, пикируют к корме пироги, так что нам приходится отбиваться. Уме страшно. Она прижимается ко мне, прикрыв руками уши: «Уедем отсюда! Уедем отсюда!»

Я кладу руль на правый борт, и с громким хлопком парус вновь наполняется ветром. Олуши понимают мой маневр. Они удаляются, набирают высоту, но продолжают следить за нами, кружа высоко в небе. А на скалах тысячи птиц все так же подпрыгивают над потоками пены.