Глава XI

Затишье

Модный дом Жанны Пакен был на последнем издыхании. Выдумщик Жан Пату как раз накануне представил в зимней коллекции черно-желтое платье с длинной юбкой – первое за долгие годы. Модницы – те, что могли похвастаться красивыми ногами, – запротестовали: как можно надеть на себя столь невыгодный наряд, прячущий всю красоту. Но полгода спустя новый фасон, «в обтяжку», буквально очаровал дам. Неплохо шли дела и у Молинё: в его ателье выстраивались длинные очереди из самых привилегированных клиентов, желающих заказать не менее 15 штук укороченных повседневных костюмов, называемых «дегаже», либо длинных облегающих вечерних платьев. Теперь на него должна была работать слава Гертруды Лоуренс, заставлявшей наряд «играть». В пижаме в горошек от Молинё она выглядела «божественно»; однако мисс Лоуренс с радостью представляла и других производителей одежды, причем любой. Она была идеальной моделью. Ей достаточно было надеть норковую шубу с серыми фланелевыми брюками – и вот он, новый стиль.

Эдвард Молинё

Поразительно, но сегодня 30-е годы в живописи, моде и во всем остальном воспринимаются едва ли не как самое скучное десятилетие. Мы сразу вспоминаем массивные кованые двери, старинные диваны в Ноул-Хаусе со спинками, отделанными металлом, и резными ручками, за которые крепились на шнурах откидные боковины. Диваны ставили по диагонали, даже если комната была крохотной. В доме в эту эпоху можно было встретить предметы церковного быта, причем часто без разбора использовалось ворованное добро. В выпотрошенных книгах хранили сигареты, из старой нотной бумаги с партитурой «Господи помилуй» клеили абажуры. Дабы всему придать фальшивый налет старины, придумали нехитрое средство – желтый лак.

В литературе в этот период господствовало «пролетарское» направление: Америка зачитывалась Джоном Стейнбеком, Джеймсом Фаррелом, Эрскином Колдуэллом и Джоном Дос Пассосом. В среде молодой английской интеллигенции стало модно исповедовать левые взгляды. Юноши уезжали добровольцами в Испанию и, имея лишь смутное представление (в отличие от нас нынешних) о политическом раскладе, из лучших побуждений отдавались коммунистическим идеям, словно наложницы. В эти годы открылись международные выставки в Чикаго и Нью-Йорке, узаконив тенденции модернистской архитектуры: прямые линии, простые материалы, минимум деталей.

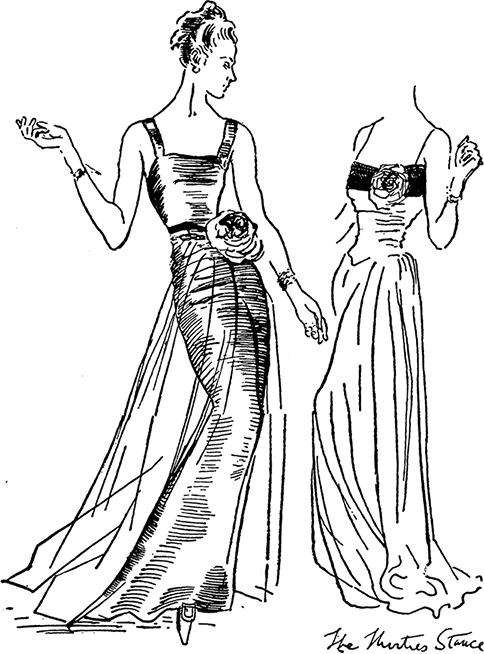

Осанка и походка в 30-е годы

Новая мода на интерьеры не заставила себя ждать и оказалась еще более радикальной, однако «современная» мебель, которую в то время стали производить на конвейере в Гранд-Рапидсе, выглядела под стать городу совершенно безлико.

Женские наряды в 30-е годы были несомненно скучными и тусклыми. Может, у кого-то из старшего поколения при взгляде на них и перехватит дыхание, но в целом сейчас они смотрятся как усредненная переделка того образа, который всколыхнул 20-е. Исчезли прически «под мальчика», но грудь по-прежнему не подчеркивали, юбки стали чуть длиннее, талии – чуть выше: такое ощущение, что придуманному тогда «колоколу» механически пририсовали отдельные элементы. Конечно, были в ту эпоху и весьма яркие модельеры, но более всего среди них выделялась Мадлен Вионне, открывшая свой модный дом еще в 20-е. Миниатюрная, похожая на попугайчика, с белокурой копной на голове, она вечно была одета в наряд, несколько напоминавший мужской, который дополняла котелком. Вионне гениально умела подбирать материалы. Устроить революцию в моде ей помогли ножницы: так, она придумала косой, диагональный, принцип кроя, который сейчас считается едва ли не основополагающим. Современным модельерам следовало бы многому у нее поучиться – например работе с тканью: когда в моде был плоский силуэт, мадам Вионне старалась придать наряду округлости, таким образом приводя его в соответствие с женскими формами; ткань должна было ниспадать складками, напоминая античную колонну. Таким образом, греческое платье она переосмыслила так, как греки и не могли себе даже представить: силуэт отнюдь не смотрелся архаично. Все вещи от Вионне были текучими, струящимися, и женщины в них походили на ожившие статуи. Решив поиграть с тканями, она впервые выставила напоказ анатомические подробности женского тела. Косой крой – не единственное ее изобретение: она придумала воротник-хомут и бретели на платье, не говоря уже об асимметричном подоле. Так ей удалось изменить время окончательно и бесповоротно: все ее нововведения актуальны спустя четверть века.

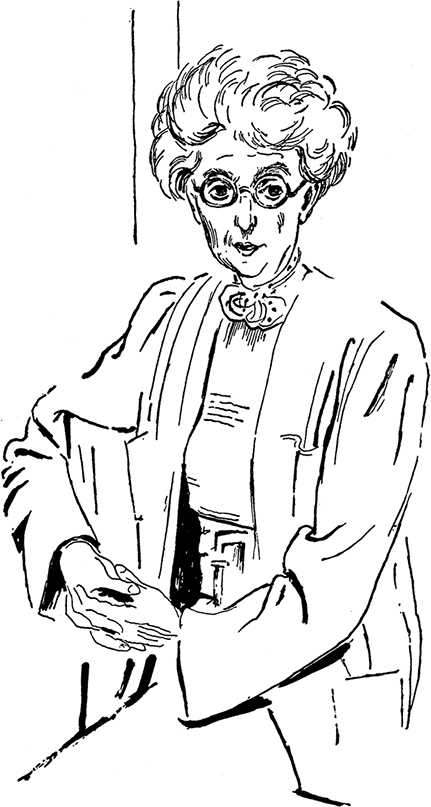

Мадлен Вионне, 1953 год

Мадам Вионне, когда-то возглавлявшая бригаду закройщиц у Калло, не умела работать с гаммой; материалы она почти всегда выбирала цветов совершенно невнятных, редко занималась декоративной отделкой и решительно не признавала подкладные плечи и бока. Предполагалось, что наряд должен сидеть естественно: искусственности мадам Вионне избегала всеми силами. Поэтому ее клиентки украшали платье сами, кроме того, им приходилось следить за фигурой, поддерживать красивую линию груди и бедер.

Мадам Вионне в 1939 году отошла от дел. Она считала, что сегодня высокой моды больше нет как таковой, однако покровительствовала молодым французским модельерам и перед показом каждой новой коллекции появлялась в парижском свете и давала напутствие авторам – «настоящим художникам», иначе говоря, тем, кого она вдохновила на творчество.

Конечно, с точки зрения историков, неизгладимый отпечаток на жизни этой бурной и беспокойной эпохи оставил кризис 1929 года. Естественно, что, когда из окон начали выбрасываться обанкротившиеся миллионеры, стало ясно, что время закончилось и наступили годы депрессии, кризиса, хлебных очередей, безработицы. Дамский гардероб сделался бедным: из практических соображений в нем были оставлены только повседневные костюмы неопределенного силуэта и роста, пижамы «в официальном стиле», «чайные» платья с лошадиными хомутами вместо воротников, а также творения, в которых был полностью истреблен парижский дух. Эти творения принадлежали Скьяпарелли.

Эльза Скьяпарелли тоже была по-своему гениальна: сумев облечь уродство в новую форму, она своими нарядами внесла в моду 30-х свою струю, которая имела на многих необходимое отрезвляющее воздействие. Она явила миру кричащие, почти пугающие краски, в том числе один из самых пугающих цветов – «шокирующий розовый». Так началась революция Скьяпарелли.

Материалы она использовала внешне грубые: толстое льняное полотно, пегой расцветки холстину, тяжелый креп. Она нашла применение нейлону и другим новым материалам, раньше других стала шить наряды из синтетики. Однажды Диану Вриланд, работавшую тогда в «Harper’s Bazaar», угораздило сдать платье от Скьяпарелли в чистку. На следующий день ей позвонили с извинениями: платье погрузили в раствор стирального порошка и оно безвозвратно испорчено. Вриланд не поверила, потребовала показать то, что осталось после стирки, но ей сообщили: платье просто растворилось в чане.

У Скьяпарелли работало немало людей, и она умела из множества замыслов выбрать самые трезвые идеи. Свои эскизы ей присылали Жан Кокто и Кристиан Берар; поучаствовал и Жан-Мишель Шлюмберже, придумав к нарядам оригинальные пуговицы.

Она первой из модельеров стала много разъезжать по миру и из каждой очередной страны привозить образцы национальных нарядов. На швейцарском курорте Скьяп (такое ей дали прозвище) обратила внимание на лыжных инструкторов; вернувшись домой, она вскоре предложила покупателям толстые свитера с плечиками. После поездки в Тироль у моды появился отчетливый тирольский привкус. Из Индии Эльза привезла сари и газовые ткани, из Северной Африки – бурнусы и шнуровое плетение; в Перу, Мексике или в России она всегда находила новые краски для своей палитры. На какое-то время эта увлекающаяся дама ухитрилась заразиться сюрреализмом: в ателье у нее появился «шокирующий розовый» диванчик в форме сложенных бантиком губ. Она подарила женщинам розовато-лиловую помаду, нашила им на шляпы лоскуты овечьей шерсти, изготовила головные уборы в виде перевернутой туфельки. Следуя примеру своей предшественницы Шанель, Скьяпарелли пыталась облачить женщин в лишенные женственности наряды – вплоть до униформы автобусного кондуктора. Был у нее и костюм, имитирующий комод с выдвижными ящиками, на создание которого ее вдохновил Сальвадор Дали. К 1938 году в моде царил такой упадок, что казалось – грядет апокалипсис. И он пришел, когда началась Вторая мировая война.

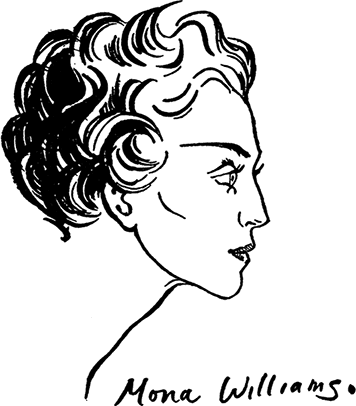

Хотя в 20-е годы среди светских дам оказалось немало выдающихся личностей, после Великой депрессии 1929 года их стало меньше или же они отошли в тень. Одной из немногих оставшихся сногсшибательных красавиц была Мона Уильямс.

Эта женщина олицетворяла собой все, что могут дать стиль и роскошь.

Жилища, мебель, украшения, вся ее жизнь создавались согласно ее воле. Миссис Харрисон Уильямс всегда была подлинным шедевром, она, будто русалка или нимфа, источала волшебный аромат неземной тайны, однако при этом одевалась просто и всегда невероятно женственно. Не исключено, кстати, что все наряды, придававшие ей вид элегантный и грациозный, шила для нее мадам Вионне. Мона Уильямс предпочитала цвета неяркие, гармонировавшие с естественными красками, коими наделила ее природа, – глазами цвета аквамарина, светлыми кудрями, свежим румянцем. Взглянув на такое лицо, сразу понимаешь, что перед тобой существо совершенное: оно так и лучится здоровьем, в глазах – озорной блеск, Подбородок будто выточен из мрамора, жесты сильных рук энергичны, от мускулистого тела так и веет молодостью и весной.

От других женщин госпожу Уильямс отличала и доведенная до крайности чистоплотность – черта, присущая уроженкам Штатов. Ни одна француженка или южноамериканка не способна содержать дом в такой чистоте, свежести и новизне, каковые ощущались у нее в доме на Пятой авеню. Все здесь было отполировано до блеска; на исфаганском ковре – ни следа потертости, на полотнах Гойи, Буше, Рейнолдса – ни копоти, ни признаков окисления. Библиотека постоянно проветривалась, на полках – ни пылинки. Сверкающая английская мебель и хрустальные канделябры, вощеные паркетные полы… В голову лезли мысли о том, что хозяева, меняя скатерть на столике, каждый раз опорожняют стоящую на нем вазу с мятными конфетами и засыпают новые и уж точно кто-то постоянно полирует инкрустированные камнями золотые коробочки; что бриллианты моют не реже, чем домашнего пса, что сияния фарфора и стекла на кухне удается добиться при помощи какого-нибудь больничного стерилизатора.

Атмосферу свежести и роскоши у миссис Уильямс подчеркивали цветы. Я нигде не видел, чтобы им отводилась столь важная роль. Из ваз, наполненных свежей водой, радостно рвались на волю яркие распускающиеся лилии; розовые и белые гвоздики на толстых стеблях смотрели на гостя строго, как и несгибаемые орхидеи. Такое же впечатление невиданной чистоты оставалось от фарфора и расписных шелковых занавесок, от цветочных горшков фирмы Фаберже, от атласных, с бриллиантовыми застежками туфель миссис Уильямс.

Казалось, будто и хозяйку, и домик только что вытащили из подарочной коробки. На подобный подвиг оказалась не способна ни одна англичанка: в английском доме наверняка нашелся бы хоть какой-то изъян – прохудившаяся наволочка или налет на полированной поверхности, – и то, что у миссис Уильямс, как ни удивительно, не водилось ничего обшарпанного или потрепанного, уже придавало дому богатый и шикарный вид.

Кажется, Кэтрин Мэнсфилд, услышав клацанье садовых ножниц, записала в дневнике: «Кто-то где-то наводит порядок». В бесконечной войне с хаосом, грязью и пылью, атаки которых мы вынуждены отражать всю жизнь без устали, госпожа Уильямс вела себя как опытный боевой генерал; о таком важном и эфемерном свойстве, как чистота, я не могу говорить с иронией. Госпожа Уильямс и ее сверкающие интерьеры – одно из неизгладимых и радостных впечатлений, оставшееся в моей памяти от довоенной эпохи.

Миллисента Роджерс была полной противоположностью Моны Уильямс. Среди маленьких богатых бедняжек дебютанток, о молниеносной карьере которых в 20–30-е годы не переставая трубила пресса, были наследницы табачных империй, банков, заводов по производству консервов, швейных машинок, галантерейных магазинов; там были барышни гораздо богаче Миллисенты Роджерс, например, дочери основателя «Стандард ойл», и с еще менее завидной судьбой. Но так тратить деньги и выглядеть так шикарно, как она, умели немногие. Ее личико было подобно цветку лотоса, фигура – китайской статуэтке. На закате жизни, в 40-е, Миллисента Роджерс предпочла уехать в штат Нью-Мексико, бежать от жизни и моды, оставив этот удел другим людям, не столь роскошным, не столь оригинальным. Неслышно ушла она и из великосветского круга – а ведь в самом начале, с появлением ее в высшем обществе, ни о какой тихой гавани она даже помыслить не могла.

В своей бесшабашной юности, пришедшейся на разгар 20-х, Миллисента Роджерс вела более чем активную светскую жизнь. Когда принц Уэльский нанес исторический визит в Америку, его внезапно уговорила потанцевать с ней удивительно милая и дерзкая особа с мраморным личиком, пухлыми губками и длинными ногтями, в платье, украшенном восточными самоцветами. Она всеми силами постаралась, чтобы ее поступок запомнили. Она вообще в любом месте и в любое время умела оставить о себе впечатление. Один ее поклонник потом долго вспоминал: вот она идет по коридору в синем льняном пляжном костюме, и в лучах света играет ее красный носовой платок. В другой раз она предстала перед ним же в дверном проеме, и на ней было платье-футляр в блестках пурпурного, под цвет ее волос, оттенка. Диана Вриланд описывает выездной бал в нью-йоркском отеле «Ритц», где остановилась наша героиня: в тот вечер Миллисента Роджерс решила поиграть – постоянно меняла наряды. Если в самом начале на ней было черное шелковое платье от Пату с турнюром и треном, то потом она вдруг заявила, что села на мороженое и переоделась в другой наряд – из тафты. В следующий раз вместо мороженого предлогом послужил пролитый кофе, она снова переоделась, и так продолжалось весь вечер.

Хотя жажда эксгибиционизма у Миллисенты Роджерс была неутолима, чувство меры и вкус ей не изменяли, и это очень важно. Все последующие годы она появлялась на торжествах в необычных образах – Анны Карениной в соболях, надушенной китайской наложницы в оранжевом одеянии или Гретель из сказки – в тирольском костюме от Скьяпарелли. Ее оригинальность проявлялась даже в манере повязывать бант или шарф, а однажды она сумела сказать новое слово и в ювелирном деле: сорвала листок с дерева, проткнула булавкой и отдала в качестве образца Буавену, чтобы тот отлил листок из золота и украсил бриллиантами.

Впоследствии она стала придумывать собственные ювелирные украшения; даже уйдя на покой, она продолжала собирать серебряные безделушки, которые так любят в Нью-Мексико.

Но Миллисента Роджерс не довольствовалась славой первой модницы. С течением лет открылась другая, тихая и кроткая, сторона ее характера, в ней проснулись любовь к детям и желание остепениться. Но и в молодости, и в зрелом возрасте она оставалась весьма оригинальной особой, и ее артистическая натура выражалась в ее увлечениях. Если бы под конец жизни ее не настигла тяжелая болезнь, она, вероятно, подавила бы любовь к деньгам и стала большим художником, перестав разменивать свой талант и заниматься всем подряд: иллюстрировать детские книжки, ткать ковры, создавать ювелирные украшения, заниматься дизайном интерьера, беспечно бросая работу на полпути. В 30-е годы она некоторое время одевалась исключительно у американского модельера Чарльза Джеймса. Этот портной великолепно работал с атласом, а по мастерству и вниманию к деталям не уступал французским мастерам. Заказам от Миллисента, он, конечно, чрезвычайно обрадовался: она обращалась к нему постоянно, дело процветало. Но когда портной осознал, сколько времени и сил уходит на партию из сорока кофточек, которые, как ему казалось, очень скоро будут отправлены в утиль, он запротестовал. Когда ему с очередным заказом позвонила экономка миссис Роджерс, он взмолился: «Ну отчего ваша хозяйка такая барахольщица!» «Нет, мистер Джеймс, она не барахольщица, она коллекционер», – возразила барышня. Миллисента Роджерс оправдала высокое доверие экономки: в 1949 году она пожертвовала Бруклинскому музею коллекцию одежды, сшитой по ее заказу Чарльзом Джеймсом.

Впрочем, наследница нефтяного бизнеса питала страсть отнюдь не к платьям. Она скупала в числе прочего ковры, килты, китайский фарфор и старинные безделушки.

Вернувшись в Нью-Мексико, Миллисента Роджерс распорядилась покрасить окружающую двор глинобитную ограду в разные цвета. Что же до предметов интерьера, то в эти светлые комнаты она из всего многообразия решила поместить только самое лучшее. Сидя в постели под картинами Гогена, она делала золотые украшения и бусы, часто абстрактного дизайна, пользуясь лишь пемзой и пилочкой для ногтей. Покидала комнату она крайне редко, надевала по этому случаю длинную юбку и индейскую кофточку и обходилась без обуви.

Всю жизнь Миллисента Роджерс служила воплощением свойственного ей изысканного вкуса, и во всем, что бы она ни делала, чувствовался артистизм. Она была художницей настолько, насколько позволял ей талант. Происхождение обеспечивало ей возможность вести жизнь бурную и роскошную, практически без ограничений. Миллионеры вообще люди спонтанные, капризные и испорченные. О тех, кто родился в бедности, говорят как об ущербных, но то же самое справедливо будет сказать и о тех, кто от рождения ни в чем не нуждался. Те, кто стал богат просто волею судьбы, не приложив никаких усилий, нередко страдают психическими расстройствами. Надо отдать должное серьезности Миллисенты Роджерс: она сумела покончить с разгульной юностью и добиться многого на благотворительном поприще, а затем, как по своей воле, так и по состоянию здоровья, уйти из мира моды, чтобы напоследок увидеть жизнь с более спокойной и интересной стороны.

Именно в 30-е годы сформировалась профессия модного фотографа. Как один из ее представителей, должен признать, что тогдашнее снисходительное к ней отношение отчасти отразилось и на моей манере снимать. В моих фото того периода прослеживается больше рококо и сюрреализма. И светских дам, и манекенщиц фотографировали в самых эпатажных и экзальтированных позах на манер героинь античной трагедии, в возбужденном или загадочном настроении. С публикуемых фотографий глядели этакие леди Макбет, закутанные в тюлевый саван; заламывая руки, как грешники в аду на картинах Иеронима Босха, они изо всех сил лезли наружу из шляпных коробок, продирались сквозь белые бумажные листы и ширмы: сюжеты напоминали кошмарный сон. Даже принцесс фотографы заставляли позировать по ту сторону сбрызнутого побелкой витринного стекла – действительно белая краска была в таких сюжетах непременным атрибутом. Фоном для модели часто служил девственно чистый лист бумаги; против него стояла женщина в белом и держала в руках выкрашенную белым вязанку хвороста. Совершенно нормальные барышни запечатлены будто в припадках страха: они либо закрывают лицо руками, либо бешено рвутся из кадра прямо в объектив.

При выборе фона имели место и гротеск, и крайняя безвкусица: на барахолке на Третьей авеню покупались дешевые резные фигурки купидонов и заматывались в тарталан или целлофан. Придать заурядному сюжету неоромантический тон помогала помещенная в кадр коряга. На плечи моделям вешали бумажные рождественские гирлянды; помимо них шли в дело деревянные голубки, гигантские бумажные цветы из Мексики, китайские фонарики, салфетки или венчики из бумаги, мухобойки, сумки шотландских горцев, сбивалки для яиц и звездочки всех форм и мастей. В общем, истерично и в высшей степени нелепо.

Частично вся эта мишура появилась под влиянием литературной моды того времени. Манекенщицы, призванные «убивать наповал», и правда «убивали», только в прямом смысле: их снимали с дымящимся пистолетом в руках либо в «свидетельской ложе». Помню, Джордж Дэвид одевал моделей в наряды от Бергдорфа Гудмена и фотографировал в усыпанных опилками реквизиторских комнатах за кулисами цирка. Или снимал их на грязных, обшарпанных улицах Бруклина, надев на них черные атласные платья, отороченные обезьяньим мехом, и огромные шляпы, как у отъявленных стерв в мелодрамах. Такие фотографы, как Ман Рэй, Мартин Мункачи и некоторые другие, любили путем оптической иллюзии сделать фигуру более стройной, а также применяли эффект «соляризации», отчего прически дам смотрелись ужасно. Но тогда господствовал принцип «Чем безумнее, тем лучше».

Столь же безудержную активность развили в то время модные декораторы. Интерьеры ночных клубов стали оформлять в виде птичьих клеток, к роскошным предметам поздневикторианской эпохи добавились неумеренные барочные излишества из гипса. В особом почете были малиновые и конфетно-розовые оттенки.

Поэтому, несмотря на угнетающую атмосферу кризиса, в 30-е годы жизнь играла красками и была богата на открытия. Так, именно в эту эпоху мода, во многом благодаря Дали, Пикассо и Берару, тесно сблизилась с живописью.

Оказал влияние на моду и художник-мистик Павел Челищев. Мода легко перенимала образный язык, которым оперировал, скажем, Берар; язык картин Челищева моде полностью противоречил. Тем более поразительно, что благодаря челищевским декорациям и костюмам к балету «Ундина» по Жану Жироду появились новые модные веяния: стали популярны рыбацкие сети, пещерные сталактиты, коралловые ветки и живописные коряги. Впрочем, эта чарующе-загадочная театральная атрибутика в реальной жизни оказалась не востребована: на шикарной дубовой лестнице особняка в Уилтшире рыбацкая сеть была неуместна. Но проникновение искусства в моду продолжалось; в челищевских интерьерах теперь снимали Георгий Гойнинген-Гюне, Джордж Платт Лайне, Хорст, Дурст и ваш покорный беспутный слуга. Мы рисовали утрированную картину нищеты, фотографируя детей в лохмотьях, источником вдохновения нам служили романтические портреты нищих Челищева и бераровские крестьяне из Ле-Нена.

Театральное искусство 30-х годов столь плодотворно, конечно, не было, однако в «Олд-Вике», расположенном в Лондоне на Ватерлоо-роуд, в то время давали спектакли яркие и прогрессивные. Джон Гилгуд воспитывал у публики любовь к классике – впервые знакомил с Чеховым, заново – с Уэбстером, вдыхал новую жизнь в шекспировские шедевры. Он был яркой личностью, обладал голосом необычайной силы и широты диапазона, и на великолепные постановки с его участием публика буквально валом валила. Кроме того, Гилгуд украсил своей игрой пьесу Доди Смит, понравившуюся если не всей искушенной лондонской публике, то по крайней мере завсегдатаям утренних спектаклей. В целом же лондонцев вполне устраивал театральный репертуар из салонных комедий и семейных драм, скроенных по старым лекалам, потускневших, неостроумных. В плане зрелищности театр также был малоинтересен, первоклассными декораторскими работами могли похвастать лишь постановщики балетов.

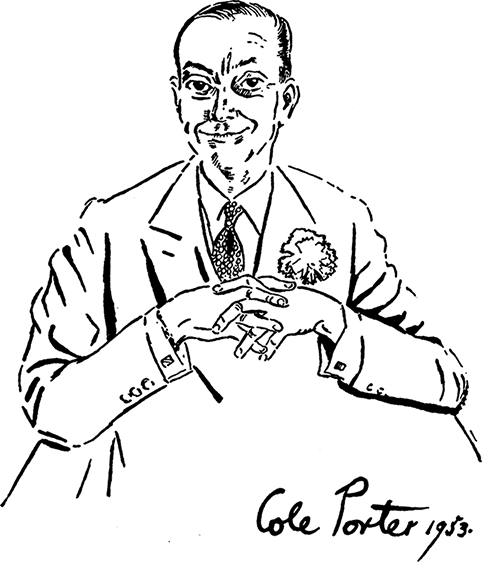

На нью-йоркской сцене шла опера «Порги и Бесс», Лилиан Хеллман дебютировала с «Детским часом», начинали карьеру Клиффорд Одетс и «Групповой театр» – труппа, на членов которой впоследствии обрушился шквал критики за левые убеждения. В 30-е годы оформился и окреп театральный жанр музыкальной комедии; под его влиянием и массовая песенная культура постепенно становилась все более рафинированной. В свете влияния на культуру 30-х, а также последующих эпох следует отметить добрым словом тогдашних гениев поп-музыки, благодаря которым она приняла современные черты; одним из таких гениев был Коул Портер.

Говоря о 30-х годах, люди нередко вспоминают едкое высказывание Ноэля Кауарда, прозвучавшее в пьесе «Частная жизнь», – о том, каким удивительным могуществом наделена дешевая музыка. Как и фасоны одежды, популярные песенки – сиюминутное воплощение духа времени. Но было бы несправедливо считать любые однодневные художественные формы «дешевкой». Странно, если бы кто-то в столь нелестных выражениях отозвался о платьях Пуаре, Ворта или Дусе: созданные ими наряды, выйдя из моды, превратились в обычные театральные костюмы, связанные с определенной исторической эпохой и чуждые нашему времени. Так же дело обстоит и с песнями: и модные шлягеры, и модные фасоны, пользуясь словами из эпитафии на могиле поэта Китса, «написаны по воде».

Наверно, дело в свойственной им удивительной зыбкости, легкости, проявляющейся в их форме, и в остром осознании уникальности момента, который пройдет и уже никогда не вернется. Есть что-то мистическое в том, как популярная песенка моментально доносит до нас эмоцию своей эпохи. Она, как губка, способна впитать огромный объем, целый океан памяти.

Среди композиторов, чьему таланту новейшая поп-культура обязана всем, непревзойденными, блестящими достижениями может похвастаться только Коул Портер. 25 лет творчества, пришедшиеся и на 20-е, и на 30-е, и на более поздние годы, отмечены стабильно талантливой музыкой и стихами. С пришествием Портера поп-музыка обрела утонченность и ум, прежде ей совершенно несвойственные. Путем соединения заунывных, в основном минорных, мелодий, сухих, трезвых, как содовая вода, гармоний и пунктирного ритма ему удалось поднять настоящую бурю, причем бурю особую, утонченную по своей природе. Коул Портер был сродни большому ученому или философу, которому вдруг захотелось пошалить, как «анфан террибль»; он начал в остроумной и притягательной форме рассказывать людям о том, что многие боялись, но втайне надеялись услышать.

Во многом благодаря его композиторскому успеху впоследствии получил признание на Бродвее блистательный Курт Вайль, не говоря уже о десятках талантов меньшей величины, которых он вывел в люди. Он был таким же новатором, каким в царстве более серьезной академической музыки был Стравинский, своими жесткими диссонансами проторивший новый путь для сотен последователей; так же и Портер своими стихами установил определенную планку, и всем сочинителям популярных шлягеров пришлось к ней тянуться. Качество его песен таково, что (если правду говорят, что стиль живет долго) со временем забудутся имена и заслуги нынешних королей, президентов, военачальников, а мясники в лавках будут по-прежнему насвистывать портеровские мелодии.

Внешность у композитора специфическая: он похож на игрушечного каучукового чертика. Редкие черные волосы его блестят и лоснятся; лицо, будто театральная резиновая маска, застыло в одном выражении. Одет он опрятно, подобно манекену в витрине ателье: на нем обычно серый фланелевый костюм с непомерно крупной гвоздикой в бутоньерке. Когда он садится, штанины задираются, обнажая щиколотки, и на них не появляется ни единой складки. В одной руке у него обыкновенно зажата трость с золотым набалдашником, и, когда смотришь на тощее запястье, заметно, как велика манжета рубахи.

Коул Портер – поистине уникальное явление: он стопроцентный модник. Тончайшее чувство стиля всегда помогало ему выбрать лучшее из того, что мог предложить современный мир, и не важно, шла ли речь о поплиновой рубахе или арахисовом масле. Даже речь его пестрела самыми модными жаргонными словечками. Колонку светских сплетен Портер каждый раз читал с таким рвением, как будто он египтолог и перед ним лежит испещренный иероглифами Розеттский камень. Даже в деловом общении он не терял шика и шарма: у него никогда не ломались зажигалки, портсигар был всегда полон; управляющие в ресторанах приходили в восторг от того, как он говорит с ними, почти не шевеля губами и не глядя в их сторону. Что бы он ни заказывал – американского гольца или минеральную воду «Виши», сладкую морковь, бутылку кларета или бургундского, он желал получить самое лучшее.

У такого шикарного господина, как Коул Портер, имеется и еще одно редкое достоинство: он всегда вступится за друга, даже если этот друг вовсе не модник. Однако, поскольку Портер стремится к совершенству во всем, он всеми силами будет стараться привить другу чувство стиля. Можно сказать, что он квинтэссенция светского общества нового типа – завсегдатаев парижских кафе; имея богатые внутренние ресурсы, он пользуется ими как источником вдохновения.

Нет никаких сомнений, что перед нами стопроцентный, первоклассный музыкант, который в большей степени, чем кто-либо еще из композиторов, несколько десятилетий формировал музыкальные вкусы публики. Во всех 48 американских штатах, во всей Англии, Франции и Италии нет такого коктейль-бара или ночного клуба, такой танцплощадки или музыкального автомата, где не звучали бы его мелодии. Вот названия этих шлягеров: «What Is This Thing Called Love?», «Night and Day», «You Do Something to Me», «In the Still of the Night», «You’d Be so Nice to Come Home To» – их можно перечислять бесконечно. В песнях он выражает всю гамму эмоций: сейчас он сентиментален, а через минуту уже едок и желчен. Об остроте его ума свидетельствуют тексты таких песен, как «It’s Delovely» или «My Heart Belongs to Daddy». Последняя песенка помогла прославиться Мэри Мартин: публика сразу же запомнила певицу и, разумеется, ее норковую шубу.

При всем своем недюжинном уме Коул Портер, однако, очутившись в компании интеллектуалов, нередко впадает в странное беспокойство и расслабляется лишь в обществе людей простых. В нем чувствуется какой-то надлом, будто под резиновым лицом-маской скрывается еще одно лицо – будто рвется наружу настоящий Коул Портер. Его задача – успеть ухватить мимолетные краски эпохи и вложить их в музыку; он настолько ею увлечен, что, кажется, совсем не успел узнать самого себя, отыскать свое «я» под сплетенной им самим паутиною модного лоска. На фоне современных творцов из мира популярной культуры Коул Портер воспринимается как парадокс: в нем сочетаются взлет и падение Жонглера Богоматери, описанного Анатолем Франсом.

Подобно всем трудолюбивым людям, он и сейчас продолжает осваивать профессию, берет уроки игры на фортепьяно, изучает композицию. Слава не дается легко: лучшим из современных композиторов популярного жанра он остался лишь потому, что долгие годы работал не покладая рук. Перед ним снимают шляпу джазовые музыканты и ловкие танцоры, владелицы отелей на Парк-авеню, интеллигенты да и все вообще.

От влияния моды своей эпохи не застрахован никто. Только глупец может не догадываться о том, как популярная культура создает облик своего времени. Как ни странно, плоды этой культуры часто трогают сильнее, чем серьезные художественные явления, которые переживут не одну эпоху. Все вечное, будь то статуя Микеланджело или опера Моцарта, вызывает эмоции более общие, нежели ностальгия по конкретным годам. И только в песнях Коула Портера, в фильмах, туфлях или перьях мы вдруг находим отражение духа времени – времени, которое мы прожили, но которое уже никогда к нам не вернется.

Вообще-то в 30-е годы кино, как и другие виды драматического искусства, вышло на новый технический уровень: у новых звезд экрана с появлением звуковой картинки появилась возможность играть более тонко, чем на сцене. Пожалуй, наиболее серьезный вклад в театральное искусство той эпохи принадлежит великим кинозвездам. В частности, это было время расцвета Греты Гарбо.

В конце 30-х годов в журнале «Vanity Fair» по инициативе редактора Фрэнка Крауниншилда была опубликована серия фотографий, озаглавленная «А затем пришла Гарбо». Автор публикации сравнивал около десятка различных актрис того времени, и в тех случаях, когда сопоставлялись свежие фотографии той или иной звезды, было сразу очевидно, что всей своею внешностью они стремятся подражать именно Гарбо. Впрочем, очень скоро под это влияние попали не только актрисы: сперва у манекенщиц в ателье стали воспитывать манеру держаться, свойственную популярной шведке, затем копировать Гарбо взялись дамы, считавшие себя красивыми и стильными. Лицо Греты Гарбо было отмечено таинственной бледностью, как у клоуна; у нее были огромные черные ресницы и прямые светлые волосы, подстриженные коротко, как у средневекового пажа. В этих ее чертах женщины нашли для себя новый идеал красоты, который господствовал в мире моды еще 20 лет.

Пожалуй, настолько изменить облик поколения, кроме нее, не сумел никто. У нее было не только удивительное лицо, имелись и другие достоинства, неповторимые и неподражаемые. Секрет ее привлекательности, вероятно, состоит в том, что она умела глубоко чувствовать, и эти чувства проявлялись внезапно и исчезали, будто призраки: как поверхность озера вдруг подергивается мелкой рябью, а что всколыхнуло его – непонятно. Такая невероятная мимика – будто невиданный сейсмографический прибор, способный зафиксировать самые неуловимые вибрации. У актрисы живой чуткий носик, как у испуганного лесного зверька, на губах – задумчивая, противоречивая улыбка: перед нами то ли комедийная, то ли трагическая греческая маска. У Гарбо всегда сплошные крайности: она либо безутешно печальна, либо беспечно весела. Когда она вдруг заливается смехом, то понимаешь, что под такой непроницаемой внешностью есть душа – глаза смотрят на тебя с глубоким участием. Всем этим чертам особое наполнение придает ее неиссякаемо богатый внутренний мир. Ее переживания мы воспринимаем во всех тонкостях, и у зрителя складывается неуловимое, но сильное впечатление о том, что он будто заглянул на самое дно человеческой души. Благодаря необычной внешности и характеру она оставила след в истории куда более яркий, чем сыгранные ею персонажи, по которым знаем ее мы.

Копия всегда бледнее оригинала; особенно справедливо это утверждение в отношении Гарбо: ее портрет на афишах, которые разошлись по всему миру, не имеет ничего общего с ней настоящей. В лучшем случае женщина на портрете выглядит усталой, томной и делано изысканной, скорее не чувственной, а увядающей. Этот образ, черты которого сегодня так охотно перенимают женщины, самой Грете Гарбо удался лишь однажды, и после этого она уже не сумела его воспроизвести и лишь тиражировала, пока он не превратился в посмешище. Будучи наделенной чувством меры и такта, она вынужденно пошла на неожиданный шаг: стала выглядеть и одеваться просто. Притом что ее упрекали за неразборчивость в одежде и небрежно-неуважительное отношение к законам преходящей моды, природное чутье всегда подсказывало, какой наряд ей больше всего подходит и какому присущи гармония и стиль, знала цену хорошим вещам и умела их носить. Ей всегда было жалко времени на то, чтобы одеваться по моде, однако она при помощи простых нарядов сумела создать собственную моду лично для себя; мода эта, хотя и отличалась нонконформизмом, задала тон целой эпохе. С подачи Гарбо начали носить туфли на низком каблуке, широкополые шляпы, скрывающие лицо, мужские куртки и ковбойские ремни.

Ее вкусы в одежде подобны вкусам разбойника с большой дороги Робин Гуда, но в них отмечается присутствие древнегреческих мотивов. Она обожает шляпы как у пиратов и костюмы для верховой езды без всяких украшений, нейтральный по цвету – уныло-серый или коричневый.

Когда Гарбо только восходила на голливудский пьедестал, режиссеры попытались втиснуть ее в свои привычные рамки – делали тугую завивку, облачали в одеяние гурии. Но постепенно актриса, заслужив признание и авторитет, начала диктовать другим то, что подсказывал ей инстинкт. Так, наконец, вышла на передний план ее подлинная красота, прежде скрытая за вычурным фасадом роковой искусительницы, который для нее построил Голливуд.

В годы кинематографического триумфа все ее наряды были предельно просты. Она не из тех, что суетиться из-за внешнего вида и лишний раз настаивает на кинопробах: она всегда отдавала себе отчет в том, что красивое в действительности далеко не всегда остается красивым на пленке. И уж совсем мало тревожила ее такая мелочь, как фасон прически. К своему внешнему виду у нее был грубый, но верный, зачастую свойственный художникам подход: подобно ее предшественнице госпоже Вернон Касл она интуитивно понимала, как должна выглядеть, и ей не нужно было даже задавать вопросы зеркалу. Ее душа находила в одежде столь явное выражение, что облегающее платье смотрелось на ней, как ряса монахини, вечернее платье – как облачение схимника. Из-за особой ауры, окружавшей ее, она выделялась в толпе прохожих: столь запоминающейся внешностью обладала далеко не каждая женщина.

Один из парадоксов моды состоит в том, что женщина, за двадцать лет ни разу не надевшая вечернего платья, вдруг стала для своего поколения законодательницей мод. Революция, которую произвела Гарбо, отразилась не только в нарядах, но и в косметике. До Греты Гарбо женское лицо могло быть только бело-розовым. Гарбо пользовалась косметикой иначе, по-простому, но благодаря ее нововведениям модные дамы совершенно преобразились. Несколько лет она вообще не пользовалась ни помадой, ни пудрой, и если прежде среди актрис было модно накладывать на веки густые синие тени, то Гарбо впервые воспользовалась подводкой, обрисовав контур века и подчеркнув верхние ресницы, и вслед за ней так стали делать все. Такой макияж позднее сделался еще более популярным: в нем выходила на сцену мисс Линн Фонтейн, и не только она. Этой моде теперь следуют дамы в повседневной жизни.

В столь экспансивную эпоху она одна оставалась по природе своей глубоким интровертом и в этом опять же не походила на других. Как где-то заметил Уильям Джеймс, дорога к большим открытиям проходит через чьи-то потаенные уголки. Грета Гарбо выбрала свой собственный путь и преодолевала его в одиночестве; только таким образом ей удалось создать новый стиль, проникнутый ее характером. Что бы она ни надела, будь то пиратская треуголка, колпак гоблина или капюшон монаха, – это был ее личный выбор, потребность в каком-то конкретном головном уборе.

С позиции нашего времени мода 30-х кажется скучной, театр – упадочным, а нелепость и абсурд – вездесущими. В интерьерах преобладали багет и лепнина. Сальвадор Дали однажды вышел на публику в костюме ныряльщика и прочитал лекцию о сюрреализме. Тогда же кто-то сотворил чайные чашки из меха. Однако не было недостатка в талантливых, неповторимых личностях. Более того, порой им удавалось даже превращать воду в вино, навоз в золото, овечьи шкурки в шляпы, а аляповатую мишуру – в картины… Выводы делайте сами.

Назад: Глава X Дама из Чили

Дальше: Глава XII Интерьер и его истоки