8. ЧЕТВЕРТЫЙ ИГРОК

Но шахматы были безжалостны, они держали и втягивали его. В этом был ужас, но в этом была и единственная гармония. Ибо что есть в мире, кроме шахмат?В. Набоков

Муньос изобразил на лице некое подобие улыбки, механической и отсутствующей, не обязывающей, казалось, ни к чему, даже к попытке произвести приятное впечатление.

— Так, значит, вот о чем там шла речь, — негромко сказал он, приноравливая свой шаг к шагу Хулии.

— Да. — Она брела, понурив голову, занятая своими мыслями. Потом, вынув руку из кармана кожаной куртки, отвела волосы с лица. — Теперь вы знаете всю эту историю… Думаю, вы имеете на это право. Вы заслужили его.

Шахматист, глядя прямо перед собой, ненадолго задумался, размышляя об этом только что приобретенном праве.

— Понимаю, — пробормотал он спустя несколько секунд.

И они снова побрели молча, неторопливо, плечом к плечу. Было холодно. В самых узких и глухих улочках еще царил мрак, и свет фонарей отражался в мокром асфальте яркими отблесками, как на свежем, только что положенном лаке. Понемногу на более открытых местах тени начинали размываться первым тусклым светом непогожего утра, медленно встававшего где-то в дальнем конце проспекта, где силуэты зданий, четко рисовавшиеся на фоне неба, мало-помалу теряли свою черноту, становясь свинцово-серыми.

— А что, — спросил Муньос, — была какая-нибудь особая причина, по которой вы до сих пор не рассказывали мне подоплеку этой вашей истории?

Прежде чем ответить, она искоса взглянула на него. Похоже, он не был обижен — только слегка заинтересован: безразличный взгляд перед собой, на простирающуюся перед ними пустынную улицу, руки в карманах плаща, воротник поднят до ушей.

— Я думала, что, может быть, узнав обо всем, вы не захотите усложнять себе жизнь.

— Понятно.

На углу их приветствовал грохот грузовика-мусоросборщика. Муньос задержался на мгновение, чтобы помочь Хулии пройти между двух пустых баков.

— А что вы собираетесь делать теперь? — спросил он.

— Не знаю. Думаю заканчивать реставрацию. И писать длинную сопроводительную записку с изложением всей этой, как вы говорите, истории. Благодаря вам и я приобрету некую известность.

Муньос слушал с рассеянным видом, будто его мысли витали где-то совсем в другом месте.

— А что там с полицейским расследованием?

— В конце концов они найдут убийцу, если таковой имеется. Они же всегда находят.

— Вы подозреваете кого-нибудь?

Хулия рассмеялась.

— О Господи, конечно же нет! — И остановилась, не досмеявшись. — По крайней мере, надеюсь, что нет… — Она взглянула на шахматиста. — По-моему, расследовать преступление, которое, может, и не является таковым, — очень похоже на то, что вы проделали с картиной.

На лице Муньоса опять появилась прежняя полуулыбка.

— Думаю, тут все дело в логике, — ответил он. — И, возможно, логика — именно то, что роднит шахматистов и детективов… — Он прищурил глаза, и Хулия не могла понять, в шутку он говорит или всерьез. — Говорят, Шерлок Холмс тоже играл в шахматы.

— Вы читаете детективные романы?

— Нет. Хотя то, что я читаю, пожалуй, имеет с ними некоторое сходство.

— Например?

— Разумеется, шахматную литературу. Потом, математические игры, логические задачи… В общем, такого рода вещи.

Они пересекли безлюдный проспект. Взойдя на противоположный тротуар, Хулия снова потихоньку окинула взглядом своего спутника. Он не производил впечатления человека, наделенного исключительным умом. В общем-то, судя по всему, жизнь у него складывалась не слишком гладко. Руки, глубоко засунутые в карманы, потертый воротник рубашки, большие уши, торчащие над воротником старого плаща… Он выглядел именно тем, кем был на самом деле: мелким, никому не известным служащим, для которого единственным средством отрешиться от серости своего существования был уход — бегство — в мир комбинаций, задач и решений, открываемый перед ним шахматами. Самым любопытным в этом человеке был его взгляд, разом угасавший, едва он отрывался от шахматной доски. И еще то, как он наклонял голову как-то вбок, словно некая непомерная тяжесть давила ему на шейные позвонки, как будто таким образом он пытался уклониться от лишних соприкосновений с внешним миром. Он напоминал Хулии пленных солдат, плетущихся с низко опущенными головами, которых она видела в старых документальных фильмах о войне. Муньос был похож на человека, проигравшего свою битву еще до того, как она началась, который каждое утро, проснувшись и открыв глаза, чувствует себя побежденным.

И все же в нем было нечто. Когда Муньос объяснял какой-нибудь ход или распутывал сложные шахматные переплетения, в нем появлялись уверенность, твердость, блеск, как будто глубоко под его неказистой внешностью жил и полыхал великолепный талант — логический, математический, какой угодно, — придававший вес и значительность каждому его слову и движению.

Хулии захотелось узнать его поближе. Она поняла, что не знает о нем практически ничего, кроме того, что он играет в шахматы и служит бухгалтером. Но было уже слишком поздно. Их совместная работа закончилась, и было мало вероятно, что они когда-нибудь встретятся снова.

— Странные у нас сложились отношения, — сказала она вслух.

Взгляд Муньоса несколько секунд блуждал, как будто в поисках подтверждения этим словам.

— Обычные шахматные отношения, — ответил он. — Мы с вами были вместе столько времени, сколько длилась наша партия. — Он снова улыбнулся своей смутной, ничего не означающей улыбкой. — Звоните мне, когда вам снова захочется сыграть.

— Вы меня просто сбиваете с толку, — вдруг проговорила она. — Правда, честное слово.

Он остановился и удивленно взглянул на нее. Теперь на его лице не было улыбки.

— Не понимаю.

— Я тоже, если дело в этом. — Хулия немного поколебалась, не слишком уверенная в почве, на которую ступала. — В вас как будто два разных человека. Иногда вы робеете, замыкаясь в себе, становитесь как-то трогательно неловки… Но как только в воздухе хотя бы отдаленно запахнет шахматами, вы обретаете прямо-таки поразительную уверенность.

— И что же? — безразличным тоном спросил шахматист, когда Хулия замолчала, не доведя до конца свои рассуждения.

— Да ничего. Ничего больше… — И, пристыженная собственной болтливостью, принужденно усмехнулась. — Наверное, это выглядит нелепо — в такой-то час. Простите.

Он стоял перед ней — руки по-прежнему в карманах плаща, из-под расстегнутого ворота рубашки на плохо выбритой шее выступает кадык, голова чуть склонена к левому плечу, точно в раздумье над только что услышанным. Однако он уже не казался растерянным.

— Я понял, — сказал он, делая резкое движение подбородком сверху вниз, словно принимая на себя ответственность, хотя Хулия и затруднилась бы ответить за что. Потом он пошарил взглядом за ее плечом, как будто в надежде, что кто-то подскажет ему забытое слово. А затем сделал то, о чем девушка потом всегда вспоминала с изумлением. Стоя там, на улице, меньше чем за минуту, с помощью всего лишь полдюжины фраз, бесстрастным и холодным тоном, как если бы речь шла о каком-то третьем лице, он вкратце рассказал ей — или это Хулии показалось, что рассказал, — свою жизнь. Он говорил быстро и ровно, не делая пауз, с той же точностью и четкостью, с какой объяснял шахматные ходы. Хулия была ошеломлена. И когда, закончив, он замолчал, по губам его опять скользнула эта слабая улыбка, как будто насмешка над собой, над тем человеком, которого он описал несколько секунд назад и к которому не испытывал ни сочувствия, ни презрения — только что-то вроде солидарности, разочарованной и понимающей. А Хулия стояла лицом к лицу с ним и долго не находила, что сказать в ответ, и задавала себе вопрос, как этот малоразговорчивый человек сумел так четко объяснить ей все. И она узнала о ребенке, мысленно игравшем в шахматы на потолке своей спальни, когда отец наказывал его за недостаточное усердие в учебе; узнала о женщинах, способных с ловкостью часовщика разбирать и вывинчивать те пружины, которые движут человеком; и узнала об одиночестве, составляющем оборотную сторону неудач и отсутствия надежды. Все это внезапно открылось перед Хулией — настолько внезапно, что у нее даже не было времени обдумать услышанное, и в конце, последовавшем почти сразу же за началом, она не была уверена, какую часть поведал ей он, а какую она досочинила сама. Имея в виду, в общем-то, что Муньос занимался в жизни не только тем, что втягивал голову в плечи и улыбался, как усталый гладиатор, которому безразлично, куда — вверх или вниз — поворачивается палец, решающий его участь. И когда шахматист закончил говорить (если он вообще говорил) и сероватый отблеск рассвета высветил половину его лица, оставив другую в тени, Хулия с абсолютной точностью поняла, чем является для этого человека небольшой квадрат, состоящий из шестидесяти четырех белых и черных клеток: полем битвы в миниатюре, на котором разыгрывается великая мистерия жизни, успеха и провала, ужасных скрытых сил, управляющих судьбами людей.

Она узнала обо всем этом меньше чем за минуту. И ей стало ясно также значение той улыбки, которая так никогда и не достигала его губ. И она медленно наклонила голову, потому что была девушкой умной и поняла, а он взглянул на небо и сказал, что очень холодно. Потом она достала пачку сигарет, предложила ему, и он взял, и это был первый и предпоследний раз, когда она видела Муньоса курящим. И они снова зашагали, и шли, и шли, пока не подошли к двери дома Хулии. Было уже решено, что на этом роль шахматиста заканчивается, так что он протянул руку, чтобы попрощаться с девушкой. Но в этот момент она, случайно взглянув на домофон, увидела маленький — размером с визитку — конверт, сложенный пополам и засунутый в решетку напротив кнопки с ее именем. И, когда она открыла его и вынула лежавшую внутри карточку из плотной белой бумаги, ей стало ясно, что Муньосу еще рано исчезать. И что прежде, чем она и Сесар отпустят его, произойдет еще немало событий, которые вряд ли окажутся приятными.

— Мне это не нравится, — сказал Сесар, и Хулия заметила, как дрожат его пальцы, держащие мундштук из слоновой кости. — Мне абсолютно не нравится, что какой-то ненормальный бродит вокруг твоего дома и пытается поиграть с тобой в Фантомаса.

Казалось, слова антиквара послужили сигналом для того, чтобы все часы, находившиеся в его магазине, начали отбивать — какие одновременно, какие друг за другом, на разные голоса, от нежного бормотания до басистых ударов — четыре четверти и девять часов. Но даже это совпадение не вызвало улыбки на губах Хулии. Она смотрела на Лусинду работы Бустелли, неподвижную в своей стеклянной витрине, и ощущала себя такой же хрупкой, как она.

— Мне это тоже не нравится. Но я не уверена, что у нас есть выбор.

Оторвав взгляд от фарфоровой фигурки, она перевела его на стол эпохи Регентства, на котором Муньос уже разложил свои портативные шахматы и снова, в который раз, воспроизвел на доске расположение фигур с картины ван Гюйса.

— Попался бы мне в руки этот мерзавец… — пробормотал Сесар, еще раз заглядывая в карточку, которую Муньос держал за уголок, как пешку, которую он не знал, куда поставить. — Эта шутка уже переходит границы смешного…

— Это не шутка, — возразила Хулия. — Ты забыл о бедном Альваро?

— Забыть об Альваро! — Антиквар поднес к губам мундштук, потом нервно и резко выдохнул дым. — Это мое самое большое желание!

— И все-таки в этом есть свой смысл, — произнес Муньос.

Оба воззрились на него. Шахматист, не замечая эффекта, произведенного его словами, сидел, уткнувшись в доску, по-прежнему держа карточку в руке. Он так и не снял плаща, и свет, падающий сквозь витраж в свинцовом переплете, подчеркивал синеву его небритого подбородка и круги под усталыми глазами, оставленные бессонницей последних ночей.

— Друг мой, — проговорил, обращаясь к нему, Сесар тоном, в котором смешались вежливое недоверие и нечто вроде иронического уважения, — я рад, что вы сумели обнаружить во всем этом какой-то смысл.

Муньос пожал плечами, не обратив никакого внимания на слова антиквара. Было очевидно, что все оно сосредоточено на новой задаче, зашифрованной значками на маленькой картонной карточке:

Лb3?…d7-d5+

Еще пару секунд Муньос созерцал цифры, сверяясь с расположением фигур на доске. Потом поднял глаза на Сесара, затем перевел взгляд на Хулию.

— Кто-то, — и от этого «кто-то» у Хулии вдруг побежали мурашки по спине, как будто рядом распахнули невидимую дверь, — кто-то, похоже, заинтересован в том, чтобы доиграть изображенную на вашей картине партию… — Он прищурился и кивнул головой, словно каким-то образом догадывался о мотивах, движущих таинственным любителем шахмат. — Кто бы это ни был, он в курсе развития партии и знает — или додумался, — что мы разыграли ее в обратном направлении. Потому что он предлагает нам делать ходы, как обычно, то есть продолжать партию, начиная с той позиции, которая изображена на картине.

— Вы шутите, — сказал Сесар.

Воцарилось неловкое молчание, в течение которого Муньос пристально смотрел на антиквара.

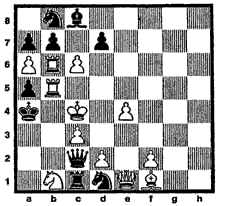

— Я никогда не шучу, — ответил он наконец, как будто решив, что все-таки стоит уточнить это обстоятельство. — Тем более когда речь идет о шахматах. — Он ткнул пальцем в белую карточку. — Уверяю вас, он делает именно это: продолжает партию с того момента, который запечатлел художник. Взгляните на доску:

— Обратите внимание. — Муньос постучал указательным пальцем по карточке: — Лb3?… d7-d5+. Символ Лb3 означает, что белые делают ход ладьей с b5 на b3. Далее следует вопросительный знак, который я истолковываю следующим образом: нам предлагается сделать этот ход. Отсюда вывод: мы играем белыми, а наш противник — черными.

— Что ж, вполне подходяще, — заметил Сесар. — Он и сам выглядит достаточно зловещей фигурой.

— Не знаю, зловещей или нет, но делает он именно то, о чем я только что сказал. Он говорит нам: «Я играю черными и предлагаю вам передвинуть эту ладью на b3…» Понимаете? Если мы принимаем игру, то должны сделать именно этот ход, хотя сами мы могли бы избрать другой, более подходящий. Например, съесть черную пешку, находящуюся на b7, белой пешкой а6… Или белой ладьей, стоящей на b6… — На мгновение Муньос замолк с отрешенным видом, как будто его мозг в автоматическом режиме анализировал возможности, открываемые только что названной им комбинацией, потом моргнул, с видимым усилием возвращаясь к реальному положению вещей. — Наш противник считает само собой разумеющимся, что мы примем его вызов и двинем белую ладью на b3, чтобы защитить нашего белого короля от возможного бокового движения черной королевы и одновременно этой же ладьей, подкрепляемой другой ладьей и белым конем, поставить под угрозу мата черного короля, стоящего на а4… И из всего этого я делаю вывод, что он любит рисковать.

Хулия, следившая по доске за объяснениями Муньоса, подняла на него глаза. Она была уверена, что расслышала в его словах нотку восхищения неизвестным соперником.

— Почему вы так говорите?.. Откуда вы можете знать, что он любит, а что — нет?

Муньос втянул голову в плечи, покусал нижнюю губу.

— Не знаю, — ответил он после некоторого колебания. — Каждый играет в шахматы в соответствии с тем, каков он сам. По-моему, однажды я уже объяснял вам это. — Он положил карточку на стол, возле доски. — Запись d7-d5+ означает, что черные решили выдвинуть вперед на d5 пешку, стоящую на d7, чтобы создать угрозу шаха белому королю… Этот крестик рядом с цифрами означает шах. Если перевести все это на обыкновенный язык, получается, что мы в опасности. В опасности, которой можем избежать, съев эту пешку нашей белой, стоящей на е4.

— Да, — сказал Сесар. — В том, что касается ходов, я согласен с вами… Но не понимаю, какое отношение это имеет к нам. Какая связь между шахматными ходами и действительностью?

Муньос сделал неопределенный жест, как человек, от которого требуют слишком уж многого. Хулия заметила, что его глаза ищут ее глаза, но, едва лишь их взгляды встретились, шахматист отвел свой.

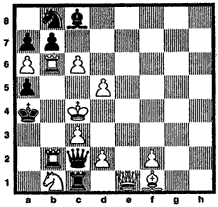

— Не знаю, какая тут связь или отношения. Может быть, речь идет о каком-то предупреждении. Этого я не могу знать… Но, по логике, черные следующим ходом, после того как мы съедим у них пешку на d5, должны устроить еще один шах белому королю, переведя своего коня с d1 на b2… Если так, то существует только один ход, который могут сделать белые, чтобы избежать шаха и одновременно не выпустить из осады черного короля: взять черного коня белой ладьей. Ладья, стоящая на b3, должна съесть коня, стоящего на b2. Теперь посмотрите, какая ситуация сложилась на доске:

Все трое сидели молча, неподвижно, изучая новое расположение фигур. Потом Хулия рассказывала, что именно в этот момент, еще до того, как она поняла значение написанного на карточке, ее посетило предчувствие: шахматная доска перестала быть просто полем, расчерченным на черные и белые квадраты, превратившись в некую реальность, представляющую течение ее собственной жизни. И, словно доска вдруг, обернулась зеркалом, она обнаружила что-то знакомое в маленькой деревянной фигурке, изображавшей белую королеву, так откровенно уязвимую на своей клетке e1, в грозной близости от черных фигур.

Но первым, кто это понял, оказался Сесар.

— Боже мой, — произнес он. И это прозвучало так странно в устах закоренелого гностика, что Хулия метнула на него тревожный взгляд. Глаза антиквара были устремлены на доску, рука с мундштуком застыла в нескольких сантиметрах от рта, как будто понимание пришло к нему внезапно, парализовав едва начатое движение.

Хулия снова посмотрела на доску, чувствуя, как глухо стучит кровь в висках и на запястьях. Она могла видеть только беззащитную белую королеву, но спиной ощущала присутствие опасности. Тогда она подняла глаза на Муньоса, прося о помощи, и увидела, что шахматист задумчиво покачивает головой, а на лбу у него появилась глубокая вертикальная морщинка. Потом по его губам скользнула уже знакомая девушке смутная улыбка, в которой не было ни капли юмора. Это была мимолетная гримаса немного раздосадованного человека, вынужденного с неохотой признать талант своего противника. И Хулия почувствовала, как внутри нее полыхнул темный, тяжелый страх, потому что поняла, что даже Муньос находится под сильным впечатлением.

— Что случилось? — спросила она, не узнавая собственного голоса. Клетки доски прыгали у нее перед глазами.

— Случилось то, — ответил Сесар, обменявшись серьезным взглядом с Муньосом, — что белая ладья теперь нацелена на черную королеву… Не так ли?

Шахматист кивнул в знак согласия.

— Да, — проговорил он мгновение спустя. — В нашей партии черная королева, которая раньше находилась в безопасности, теперь оказалась незащищенной… — Он чуть призадумался; похоже, углубляться в истолкования, не связанные с шахматами, было для него не слишком простой задачей. — Это может означать, что невидимый игрок сообщает нам о чем-то: о своей уверенности в том, что тайна картины раскрыта. Эта черная дама…

— Беатриса Бургундская, — прошептала девушка.

— Да. Беатриса Бургундская. Черная дама, которая, кажется, уже совершила одно убийство.

Последние слова Муньоса повисли в воздухе, точно ответ был излишен. Сесар, молчавший все это время, протянул руку и тщательно стряхнул пепел своей сигареты в пепельницу — аккуратным движением человека, чувствующего, что должен чем-то занять себя, чтобы не потерять связи с реальностью. Потом огляделся вокруг, будто пытаясь найти в каком-нибудь из предметов, заполнявших антикварный магазин, ответ на вопросы, которые все мысленно задавали себе.

— Это совпадение абсолютно невероятно, дорогие мои, — объявил он наконец. — Это не может быть реальным.

Он воздел руки кверху, потом уронил их — жест, выражающий бессилие. Муньос ограничился тем, что с угрюмым видом пожал плечами, обтянутыми мятым плащом.

— Тут не может быть никаких совпадений. Тот, кто спланировал все это, — настоящий мастер.

— А что там с белой королевой? — спросила Хулия.

Муньос несколько секунд смотрел ей в глаза, потом сделал движение рукой в сторону доски, задержав ее всего лишь в паре сантиметров от ферзя, будто не осмеливаясь коснуться его, потом указал пальцем на черную ладью, стоявшую на c1.

— С белой королевой то, что она может оказаться съеденной, — спокойно произнес он.

— Вижу. — Хулия была разочарована: она думала, что испытает более сильные ощущения, когда другой человек вслух подтвердит ее догадки. — Если я правильно поняла, тот факт, что мы раскрыли секрет картины, то есть узнали о виновности черной королевы, отражен в этом ходе ладьей на b2… А белая королева находится в опасности, потому что ей следовало убраться в какое-нибудь тихое место, вместо того чтобы торчать там и осложнять себе жизнь. Такова мораль, сеньор Муньос?

— Более или менее.

— Но ведь все это произошло пятьсот лет назад, — возразил Сесар. — Только сумасшедшему может прийти в голову…

— Возможно, он и правда сумасшедший, — равнодушно ответил Муньос. — Но в шахматы он играл — или играет — просто потрясающе.

— И, возможно, он совершил еще одно убийство, — добавила Хулия. — Теперь, несколько дней назад, в двадцатом веке. Альваро…

Сесар возмущенно поднял руку, как будто она сказала нечто неподобающее:

— Стоп, принцесса! Это уже чепуха. Ни один убийца не может прожить пятьсот лет. А картина сама по себе не может никого убить.

— Ну, это как посмотреть.

— Я запрещаю тебе говорить подобную чушь. И перестань смешивать совершенно разные вещи. С одной стороны, мы имеем картину и преступление, совершенное пять веков назад… С другой стороны, мы имеем мертвого Альваро…

— И документы, присланные неизвестно кем.

— Но еще никем не доказано, что человек, приславший их, и есть убийца Альваро… Возможно даже, что этот бедолага и правда разбил себе голову в ванне. — Антиквар поднял три пальца. — В-третьих, кому-то захотелось поиграть в шахматы… Вот и все. Нет никаких доказательств, которые связывали бы все это между собой.

— Картина.

— Это не доказательство. Это просто гипотеза. — Сесар взглянул на Муньоса. — Не так ли?

Шахматист молчал, не желая, видимо, принимать ничью сторону, и Сесар посмотрел на него с упреком. Хулия указала на карточку, лежавшую на столе рядом с доской.

— Вам нужны доказательства? — выпалила она, еще не придя в себя от только что сделанного открытия. — Вот вам доказательство, которое прямо связывает гибель Альваро с этим таинственным шахматистом… Мне слишком хорошо знакомы эти карточки… Альваро пользовался такими для работы. — Она остановилась, чтобы как следует осмыслить собственные слова. — Тот, кто его убил, вполне мог унести из его дома пачку карточек. — Она замолчала, задумалась, механически доставая сигарету «Честерфилд» из пачки, лежавшей в кармане ее куртки. Иррациональное ощущение панического страха, владевшее ею несколько минут назад, начало понемногу отступать, уступая место более трезвому восприятию. Совсем не одно и то же, мысленно сказала она себе, страх вообще — перед чем-то темным и неопределенным, и страх конкретный, порождаемый угрозой гибели от руки реально существующего человека. Может быть, это воспоминание об Альваро, об этой смерти при дневном свете, под открытыми кранами ванной просветлило ее мысли, освободив их от других, незначительных и поверхностных, страхов. Ей уже было не до них.

Она сжала сигарету губами и закурила, надеясь, что эти действия докажут обоим мужчинам, что уверенность не покинула ее. Потом она выдохнула первую струю дыма и сглотнула слюну, ощущая неприятную сухость в горле. Ей срочно требовалась порция водки. Может быть, даже полдюжины порций. Или мужчина — симпатичный, сильный и молчаливый, чтобы заняться с ней любовью до потери сознания.

— А что теперь? — спросила она настолько спокойно, насколько сумела.

Сесар смотрел на Муньоса, Муньос — на Хулию. Она заметила, что взгляд шахматиста снова стал тусклым и безжизненным, как будто все на свете потеряло для него интерес — до того момента, как новый ход потребует его внимания.

— Теперь — ждать, — ответил Муньос, указывая на доску. — Следующий ход — черных.

Менчу была очень взволнована, но отнюдь не из-за таинственного любителя шахмат. По мере того как Хулия вводила ее в курс нового поворота событий, она открывала глаза все шире и шире, так что казалось, если прислушаться, можно уловить деловитое позвякивание кассового аппарата. Что правда, то правда: во всем, что касается денег, Менчу была ненасытна. А уж тем более в этот момент, мысленно подсчитывая возможные барыши.

Ненасытная и легкомысленная, прибавила про себя Хулия, потому что Менчу, похоже, весьма мало беспокоило существование возможного убийцы, увлекающегося шахматами. Она во всем была верна себе: когда возникали проблемы, требовавшие решения, она начинала вести себя так, словно их не существует вовсе. По природе не склонная надолго задерживать свое внимание на чем-то конкретном, а может быть, уже раздраженная постоянным присутствием в доме Макса в качестве гориллы-телохранителя (это осложняло другие эскапады), Менчу решила взглянуть на дело под другим углом. Теперь для нее все сводилось к ряду любопытных совпадений или к некой странной, но, возможно, безобидной шутке, придуманной каким-то человеком с несколько необычным чувством юмора; а что касается движущих им соображений, то она не понимала их по причине их исключительной хитроумности. Это была самая успокаивающая версия, особенно если учесть, что ей светила хорошая прибыль. Что же до Альваро и его смерти, то разве Хулии не приходилось слышать о судебных ошибках?.. Как, например, когда этот тип, Дрейфус, убил Золя… или наоборот?.. или случай с Ли Харви Освальдом… ну, в общем, в таком роде. А кроме того, все мы хоть раз в жизни да поскальзываемся в ванне. Или почти все.

— А насчет ван Гюйса — сама увидишь. Мы выкачаем из него кучу денег.

— А Монтегрифо? Что мы будем делать с ним?

В галерее было мало посетителей: пара дам довольно почтенного возраста, беседовавших возле большого морского пейзажа, написанного маслом в классическом стиле, и господина в темном костюме, листавшего папки с гравюрами. Менчу уперлась рукой в бедро, выставив локоть, как револьвер, и, театрально захлопав ресницами, понизила голос:

— Мы его обработаем как миленького, детка моя.

— Ты так думаешь?

— Думаю, думаю. Или он принимает наши условия, или мы переходим на сторону врага. — На ее губах играла самоуверенная улыбка. — Со всей этой информацией, что ты раскопала, и со всей этой киношной историей насчет герцога Остенбургского и этой паршивой овцы — его благоверной — «Сотби» или «Кристи» примут нас с распростертыми объятиями. А Пако Монтегрифо совсем не дурак… — Вдруг она вспомнила: — Кстати, он приглашает нас сегодня на чашку кофе. Так что наведи марафет.

— Нас?

— Да, нас с тобой. Он звонил сегодня утром — прямо-таки пел соловьем. Ну и нюх у этого паршивца!

— Только меня не впутывай.

— А я и не впутываю. Это ему приспичило, чтобы ты тоже была. Не знаю, детка, что он в тебе нашел: кожа да кости.

Каблуки Менчу — вернее, ее туфель, шитых на заказ, баснословно дорогих, но на пару сантиметров выше, чем надо, — оставляли глубокие вмятины в пушистом бежевом покрытии. В ее галерее, просторной, выдержанной в светлых тонах и освещенной рассеянным светом скрытых ламп, преобладало то, что Сесар именовал «варварским искусством»: акрил, гуашь, коллажи, подрамники, обтянутые мешковиной, с прикрепленными к ним ржавыми гаечными ключами, пластмассовыми трубами или автомобильными рулями, выкрашенными голубой краской… Такова была доминирующая нота, и лишь кое-где, в отдельных уголках зала, попадались портреты или пейзажи более привычного вида, похожие на не слишком желанных, но необходимых гостей, приглашенных, чтобы подчеркнуть широту интересов хозяина-сноба. Тем не менее галерея приносила Менчу неплохие доходы; даже Сесар был вынужден, хотя и с неохотой, признавать это, с грустью вспоминая времена, когда в зале собраний любого административного совета непременно должна была висеть респектабельная картина с надлежащими следами возраста и в солидной резной раме из позолоченного дерева, а не эти постиндустриальные бредни — пластиковые деньги, пластиковая мебель, пластиковое искусство, — столь созвучные духу новых поколений, занимающих те же самые помещения, предварительно запустив в них немыслимо дорогих декораторов, переделывающих все по последней моде.

Парадоксы жизни: в этот момент Менчу и Хулия разглядывали любопытную комбинацию из красных и зеленых пятен под пышным названием «Чувства», сошедшую всего несколькими неделями раньше с мольберта Серхио, последнего романтического увлечения Сесара, которую рекомендовал Менчу сам антиквар, целомудренно — надо отдать ему должное — отводя при этом глаза.

— В любом случае, я ее продам, — с покорным видом вздохнула Менчу, когда подруги уже несколько минут простояли у картины. — В конце концов все продается. Просто невероятно.

— Сесар тебе очень благодарен, — сказала Хулия. — И я тоже.

Менчу неодобрительно сморщила нос.

— Вот это меня и раздражает больше всего. Что ты, ко всему прочему, еще и оправдываешь выходки твоего приятеля-антиквара. Этому… этой старой перечнице уже пора бы немного угомониться.

Хулия угрожающе потрясла кулаком перед носом подруги.

— Не смей его трогать! Ты ведь знаешь: Сесар — это святое.

— Знаю, знаю, детка. Вечно ты носишься со своим Сесаром — всю жизнь, сколько я тебя знаю… — Она раздраженно покосилась на творение Серхио. — Ваши отношения по зубам только психоаналитику, да и у него через пять минут полетят все пробки. Так и представляю, как вы там развалитесь у него на диване и запоете ему про этого вашего Фрейда со всеми его вывертами: «Видите ли, доктор, когда я была маленькой, мне не так хотелось приласкаться к отцу, как потанцевать вальс вот с этим антикваром. Правда, он к тому же еще и голубой, но меня просто обожает…» Хорошенькая история, детка!

Хулия взглянула на подругу безо всякого желания улыбнуться в ответ на ее слова.

— Ты что-то перебарщиваешь сегодня. Тебе отлично известно, какие у нас с ним отношения.

— Ну, я же за вами не подглядываю.

— Тогда катись ко всем чертям. Ты прекрасно знаешь… — Хулия прервала сама себя и сердито фыркнула, злясь, что позволила себе сорваться. — Все это чушь собачья. Когда ты начинаешь говорить о Сесаре, мне всегда в конце концов приходится оправдываться.

— Потому что ваши с ним отношения — дело темное, детка. Помнишь, ведь даже когда ты была с Альваро…

— Оставь в покое Альваро! И меня тоже. Занимайся лучше своим Максом.

— Мой Макс, по крайней мере, дает мне то, что мне нужно… Кстати, что там насчет этого шахматиста, которого вы выудили бог знает откуда? Мне безумно хочется посмотреть на него.

— На Муньоса? — Хулия не могла сдержать улыбки. — Ты будешь разочарована. Он совсем не твой тип… Да и не мой… — Она задумалась: ей еще ни разу не проходило в голову пытаться описать его внешность. — Он выглядит как мелкий чиновник из черно-белого фильма.

— Но он же разобрался в этой истории с ван Гюйсом. — Менчу лукаво подмигнула в знак восхищения способностями шахматиста. — Значит, у него все-таки есть хоть какой-то талант.

— Иногда в нем появляется настоящий блеск… Но не всегда. Знаешь, вот ты его видишь уверенным, мыслящим четко, как машина, и вдруг через секунду он гаснет у тебя на глазах. И тогда замечаешь, что воротник рубашки у него довольно потрепанный, черты лица просто никакие, и начинаешь думать, что наверняка он из таких мужиков, у которых вечно воняют носки…

— Он женат?

Хулия пожала плечами. Взгляд ее был устремлен на улицу, видневшуюся сквозь витрину с парой картин и какой-то декоративной керамикой.

— Не знаю. Он не из тех, у кого душа нараспашку. — Она снова остановилась, размышляя над собственными только что сказанными словами. И обнаружила, что об этом она тоже никогда не задумывалась, ибо до сих пор Муньос интересовал ее не столько как человек, сколько как средство для решения задачи. Ведь только накануне, вечером, незадолго до того, как она обнаружила в решетке домофона адресованный ей конверт, она мельком увидела кусочек его души и чуть приоткрыла ему навстречу свою. — Я бы сказала, что он женат. Или был женат… В нем заметны следы разрушений, причинять которые умеют только женщины.

— А как он Сесару?

— Сесару он симпатичен. Думаю, он кажется ему забавным. Сесар с ним весьма учтив — правда, временами эта учтивость отдает иронией… Как будто, когда Муньос начинает блистать, анализируя какой-нибудь ход, он чувствует укол ревности. Но, как только Муньос отводит взгляд от доски, он опять становится совсем никаким, и Сесар успокаивается.

Хулия остановилась. Странно… Она продолжала смотреть сквозь витрину на улицу и вдруг на другой стороне, у тротуара, увидела машину, показавшуюся ей знакомой. Где она ее видела раньше?

Проехал автобус, заслонив собой машину. Беспокойство, отразившееся на лице Хулии, привлекло внимание Менчу.

— Что-нибудь случилось?

Хулия покачала головой, даже не зная, что ответить. Сразу вслед за автобусом проехал грузовик и остановился у светофора, так что ей не было видно, стоит ли машина по-прежнему у противоположного тротуара. Но она успела разглядеть ее. Это был «форд».

— Что случилось?

Менчу смотрела то на подругу, то на улицу, не понимая, что происходит. А Хулия застыла неподвижно, чувствуя пустоту во рту и в желудке (ощущение, ставшее слишком знакомым за последние дни), до боли напрягая глаза, словно надеясь усилием воли проникнуть взглядом сквозь грузовик и рассмотреть, стоит ли еще там «форд». Синий «форд».

Ее охватил страх. Она почувствовала, как он медленно, как лавина муравьев, расползается по всему телу, начинает стучать в висках и в венах на запястьях. «В конце концов, — подумала она, — вполне возможно, что кто-то следит за мной. Следит уже давно, еще с тех пор, как мы с Альваро… Синий „форд“ с затемненными стеклами».

И вдруг она вспомнила. Синий «форд», припаркованный у тротуара напротив почтового агентства. Синий «форд», проезжающий на красный свет в то дождливое утро на перекрестке у бульвара. Синяя тень, мелькавшая временами под ее окнами, или на ее улице, или на проспекте, когда она пересекала его… А что, если это одна и та же машина?

— Хулия, детка! — Теперь Менчу казалась по-настоящему встревоженной. — Ты прямо позеленела.

Грузовик все еще стоял перед светофором. Может, это просто совпадение. На свете сколько угодно синих «фордов» с темными стеклами. Хулия шагнула к витрине, шаря рукой в кожаной сумочке, висевшей на плече. Альваро в ванне, под струей, хлещущей из открытых кранов. Оттолкнув пальцами пачку сигарет, зажигалку, пудреницу, она наконец нащупала рукоятку «дерринджера» и стиснула ее, ощущая какое-то радостное облегчение и одновременно яростную ненависть к этой, сейчас невидимой, машине, воплотившей в себе тень самого отчаянного ужаса. «Сукин сын, — подумала она, и рука ее, сжимавшая в сумочке рукоятку пистолета, задрожала от страха и гнева. — Сукин сын, кто бы ты ни был, хоть сейчас и очередь черных делать ход, я, я научу тебя играть в шахматы, я покажу тебе…» И, не обращая внимания на ошалевшую, вытаращившую глаза Менчу, Хулия выскочила на улицу, стиснув зубы и сверля взглядом грузовик, за которым прятался синий «форд». Она проскользнула между двумя машинами, припаркованными у тротуара, как раз в тот момент, когда зажегся зеленый. Увернувшись от бампера, она с полным равнодушием услышала, как взвыл за спиной клаксон, чуть не вытащила «дерринджер» прямо посреди улицы — от нетерпения, потому что грузовик еще не сдвинулся с места, и наконец, в облаке бензиновых паров и выхлопных газов, добежала до противоположного тротуара — как раз вовремя, чтобы увидеть, как синий «форд» с темными стеклами и номером, оканчивающимся на ТН, удаляется вверх по улице и растворяется в потоке машин.

Назад: 7. КТО УБИЛ РЫЦАРЯ

Дальше: 9. РОВ ВОСТОЧНЫХ ВОРОТ