7. КТО УБИЛ РЫЦАРЯ

Белые и черные фигуры, казалось, воплощали противостояние между светом и тьмой, между добром и злом, заключенное в самом человеческом духе.Г. Каспаров

— Я не мог уснуть, все думал об этом — с одной стороны, с другой… И вдруг понял, что занимаюсь анализом единственно возможного хода. — Муньос выложил на стол карманные шахматы и схему, испещренную его пометками и уже настолько измятую, что ему пришлось разгладить ее ладонью. — Но все-таки никак не мог поверить… У меня ушел час, чтобы еще раз проверить все сверху донизу.

Они сидели в маленьком кафе, работавшем всю ночь, у самой витрины, за которой простирался пустынный в этот час проспект. Посетителей было раз-два и обчелся: несколько актеров из соседнего театра да с полдюжины полуночников обоих полов. У дверей, оснащенных электронной системой сигнализации, зевал, поглядывая на часы, охранник в камуфляжной форме наподобие армейской.

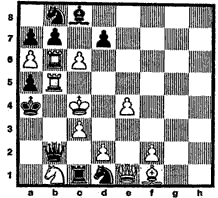

— Теперь следите особенно внимательно. — Шахматист указал на диаграмму, затем на доску. — Мы восстановили последний ход черной королевы — с b2 на с2, но мы не знали, какой предыдущий ход белых заставил ее сделать это… Помните?.. Рассматривая угрозу со стороны двух белых ладей, мы решили, что та из них, что находится на b5, могла прийти туда с любой клетки пятого ряда, но это не оправдало бегства черной королевы, потому что вторая белая ладья, та, что на b6, еще раньше угрожала ей шахом… Возможно, решили мы, эта ладья съела на b5 какую-то черную фигуру. Но какую? Это нас остановило.

— И какую же фигуру она съела? — Хулия изучала взглядом доску, чье черно-белое, геометрически расчерченное пространство уже не казалось ей неведомой страной: теперь она ориентировалась в нем достаточно свободно. — Вы сказали, что выясните это, когда разберетесь с фигурами, выведенными из игры.

— Я и разобрался. Я изучил их все, одну за другой. И пришел вот к какому удивительному выводу:

Какую же фигуру могла съесть эта ладья на b5? — Муньос смотрел на доску своими воспаленными от бессонной ночи глазами так, словно и правда до сих пор не знал ответа. — Черного коня? Нет, потому что оба они еще находятся на доске… И не слона, потому что поле b5 — белое, а черный слон, который передвигается по диагонали по белым полям, еще не сходил с места. Вон он — на с8, и обе белые диагонали, по которым он мог бы выйти оттуда, заблокированы черными пешками, еще не участвовавшими в игре…

— Может, это была черная пешка, — продолжала Хулия.

Муньос отрицательно покачал головой.

— Мне пришлось потратить довольно много времени, чтобы исключить этот вариант, потому что в этой партии самое неясное — это позиция пешек. Но это не могла быть черная пешка, потому что та, что стоит на а5, пришла туда с с7. Вы уже знаете, что пешки берут фигуры противника по диагонали, а эта, по моим предположениям, съела две белые фигуры — на b6 и на а5… Что касается остальных четырех черных пешек, сразу ясно, что они были съедены далеко от этого места. Они вообще не могли находиться на b5.

— Значит, это могла быть только черная ладья, которая уже выведена из игры… Белая ладья должна была съесть ее на b5.

— Это невозможно. По расположению фигур вокруг клетки а8 очевидно, что черная ладья была съедена именно там, на своей исходной позиции, даже не успев поучаствовать в игре. А съел ее белый конь, хотя в данном случае эта деталь не играет никакой роли…

Хулия, сбитая с толку, подняла глаза от доски.

— Что-то я ничего не понимаю… Это исключает любую черную фигуру. Кого же тогда съела эта белая ладья на b5?

Муньос чуть улыбнулся, но отнюдь не самодовольно. Казалось, его просто забавляет вопрос Хулии — или ответ, который он собирался дать.

— Вообще-то говоря, никого. Нет, не смотрите на меня так. Этот ваш ван Гюйс был еще и большим мастером по части сбивания со следа… Потому что никто никого не ел на b5. — Он сложил руки на груди и, наклонившись к маленькой доске, некоторое время молча изучал ее. Потом, взглянув на Хулию, протянул указательный палец и коснулся им черного ферзя. — Если не последний ход белых создал угрозу ладьей черной королеве, это значит, что она оказалась под этой угрозой в результате хода какой-то белой фигуры… Я имею в виду ту, которая находилась на b4 или b3. Ван Гюйс, наверное, очень смеялся, предвкушая, как с помощью этого миража — двух белых ладей — подшутит над тем, кто будет пытаться разгадать его загадку.

Хулия медленно кивнула. Одной простой фразы Муньоса оказалось достаточно, чтобы уголок доски, до этого казавшийся статичным и не имевшим значения, превратился в источник бесчисленных возможностей. Была какая-то особая магия в том, как этот человек умел вести других сквозь сложный черно-белый лабиринт, от которого, похоже, имел некие тайные ключи. Он словно обладал способностью ориентироваться в переплетении невидимых нитей, которые, проходя за доской, в одно мгновение могли создать на ней самые невероятные, неожиданные комбинации, и те, стоило лишь упомянуть о них, оживали и вырисовывались с такой очевидностью, что оставалось только удивляться, как их не замечали раньше.

— Понимаю, — ответила Хулия через несколько секунд. — Эта белая фигура прикрывала черную королеву от ладьи. И, сойдя со своей позиции, оставила эту даму под угрозой.

— Точно.

— И какая же это была фигура?

— Может, вы сами сумеете угадать.

— Белая пешка?

— Нет. Одна из белых пешек была съедена на а5 или на b6, а вторая — слишком далеко от этого места. И другие здесь тоже ни при чем.

— Знаете, честно говоря, мне ничего не приходит в голову.

— Посмотрите на доску как следует. Я мог бы сказать вам с самого начала, но это означало бы лишить вас удовольствия, которого вы, полагаю, вполне заслуживаете… Поразмыслите спокойно. — Он движением руки обвел почти пустое кафе, безлюдную улицу, чашки кофе на столе. — Куда нам торопиться?

Хулия снова склонилась над доской. Через несколько секунд, не отрывая от нее взгляда, она нашарила сумочку, достала из нее сигарету, и на ее губах заиграла неопределенная улыбка.

— Кажется, я догадалась, — осторожно проговорила она.

— Ну?

— Слон, который перемещается по белым диагоналям, стоит цел и невредим на f1, он, похоже, еще и не играл. Единственный вариант — что он мог прийти туда с b3, но у него не было времени, а поле b4 — черное… — Прежде чем продолжать, она взглянула на Муньоса, ожидая подтверждения. — Я хочу сказать, что на это ему понадобилось бы как минимум… — она сосчитала пальцем, — как минимум, три хода, чтобы добраться с b3 туда, где он сейчас находится… Это значит, что не ход слона поставил черную королеву под удар со стороны ладьи. Я верно рассуждаю?

— Абсолютно верно. Продолжайте.

— Это не могла быть и белая королева, стоящая сейчас на e1. Белый король тоже не мог… Что же касается белого слона, который перемещается по черным полям и который уже выведен из игры, потому что был съеден, то он никогда не мог находиться на b3.

— Очень хорошо, — кивнул Муньос. — Почему?

— Потому, что клетка b3 — белая. С другой стороны, если бы этот слон сделал ход по черной диагонали с b4, то он находился бы на доске до сих пор, а его нет. Думаю, он был съеден уже давно, при иных обстоятельствах.

— Правильное рассуждение. Что же у нас тогда остается?

Хулия взглянула на доску и почувствовала, как по спине и рукам побежали мелкие мурашки, словно она коснулась лезвия ножа. Оставалась лишь одна фигура, о которой она еще ничего не говорила.

— Остается конь, — непроизвольно тихо ответила она, сглатывая слюну. — Белый конь.

Муньос наклонился к ней. Лицо его было серьезно.

— Да, белый конь. — Он замолчал и во время этого долгого молчания смотрел уже не на доску, а на Хулию. — Белый конь, который сделал ход с b4 на с2 и этим ходом открыл и поставил под угрозу черную королеву… И именно там, на с2, черная королева, чтобы скрыться от угрозы ладьи и выиграть фигуру, съела этого коня. — Муньос снова замолчал, мысленно проверяя, не забыл ли он сказать что-нибудь важное, потом блеск его глаз внезапно погас, как гаснет лампа, когда поворачивают выключатель. Отведя взгляд от Хулии, он одной рукой принялся собирать фигуры, а другой — складывать доску, как будто давая понять, что на этом считает свое участие в деле законченным.

— Черная королева, — повторила Хулия, ошеломленная, чувствуя — почти слыша, — как жужжит и постукивает ее мозг, работающий на всю катушку.

— Да, — пожал плечами Муньос. — Рыцаря убила черная дама… Что бы это ни означало.

Хулия поднесла к губам сигарету, уже успевшую превратиться в стерженек пепла, и, прежде чем швырнуть ее на пол, в последний раз глубоко затянулась, обжигая себе пальцы.

— Это означает, — прошептала она, потрясенная открытием, — что Фердинанд Альтенхоффен был невиновен… — Коротко и сухо рассмеявшись, она, все еще не веря, взглянула на лежавшую на столе диаграмму позиций. Потом протянула руку и коснулась указательным пальцем клетки с2 — рва восточных ворот остенбургской крепости, где был убит Роже Аррасский. — Это означает, — вздрогнув, повторила она, — что это Беатриса Бургундская приказала убить рыцаря.

— Беатриса Бургундская?

Хулия кивнула. Все было настолько ясно, настолько очевидно, что ей хотелось надавать самой себе пощечин за то, что не догадалась раньше. Все прямо-таки открытым текстом — и в шахматной партии, и в самой картине. Все, до самых мельчайших подробностей, зафиксированное тщательно и скрупулезно: уж это ван Гюйс умел.

— Иначе и быть не могло, — проговорила она. — Конечно же, черная дама: Беатриса, герцогиня Остенбургская. — Она чуть запнулась, подбирая подходящее слово. — Проклятая лиса.

И она увидела — явственно и отчетливо — художника среди беспорядка его мастерской, пропахшей красками и скипидаром, среди теней и света сальных свечей, придвинутых чуть ли не вплотную к картине. Он смешивал медную зелень со смолой, чтобы ее яркость могла бросить вызов времени. Потом он накладывал ее, слой за слоем, выписывая складки покрывающей стол ткани, пока зеленая краска не закрыла окончательно надпись Quis necavit equitem, которую он сам сделал аурипигментом всего лишь несколько недель назад. Он приложил много усилий, выводя прекрасные готические буквы, и теперь ему было жаль прятать их от людского глаза — по всей вероятности, навсегда; однако герцог Фердинанд был прав: «Слишком уж все явно, мастер ван Гюйс».

Наверное, именно так все и было, и, наверное, старый мастер ворчал сквозь зубы, медленно накладывая мазок за мазком на доску, свежие краски которой ярко сияли в пламени свечей. Может быть, в какой-то момент он, отложив кисть, потер усталые глаза и грустно покачал головой. С некоторых пор зрение начало подводить: сказывались годы напряженной работы. Они, эти годы, отравляли ему даже то единственное удовольствие, которое заставляло его забывать о живописи в часы зимнего досуга, когда дни становились слишком короткими, а свет — слишком тусклым, чтобы браться за кисти: игру в шахматы. Пристрастие, сближавшее его с горько оплакиваемым мессиром Роже, который при жизни был его покровителем и другом и который, несмотря на свою знатность и высокое положение, не считал зазорным запачкать краской свой кафтан, когда приходил к нему в мастерскую, чтобы сыграть партию-другую среди бутылей с маслом, горшков с глиной, кистей и недописанных картин. Который умел, как никто другой, сочетать шахматные сражения с долгими беседами об искусстве, любви и войне. Или об этой своей странной идее, которая теперь звучала как зловещее предсказание его собственной участи, о том, что шахматы — игра для тех, кто любит дерзко прогуливаться по отверстой пасти дьявола.

Картина была закончена. Раньше, когда он был моложе, Питер ван Гюйс имел обыкновение сопровождать последний мазок короткой молитвой благодарности Господу за благополучное окончание новой работы; но годы наложили печать молчания на его уста, высушили его глаза и посыпали пеплом волосы. Так что он ограничился легким утвердительным кивком, сунул кисть в горшок с растворителем и вытер пальцы о потертый кожаный фартук. Потом взял канделябр, поднял его повыше и отступил на шаг от картины. Пусть Господь простит его, но невозможно не испытывать чувства гордости. «Игра в шахматы» полностью — и даже более — соответствовала наказу его высочества герцога. Потому что в ней было все: жизнь, красота, любовь, смерть, предательство. Эта доска была произведением искусства, которому предстояло пережить и живописца, своего создателя, и тех, кто был на ней изображен. И старый фламандский мастер ощутил горячее дыхание бессмертия.

Увидела она и Беатрису Бургундскую, герцогиню Остенбургскую, читающую, сидя у окна, «Поэму о розе и рыцаре», и солнечный луч, наискосок падающий на ее плечо и освещающий расписанные суриком страницы. Увидела, как слегка дрожит, словно листок под легким ветерком, ее белая, оттенка слоновой кости, рука, на которой мерцает в луче света золотое кольцо. Быть может, она любила и была несчастна, и ее гордость не смогла вынести пренебрежения этого человека, посмевшего отказать ей в том, в чем сам сэр Ланселот Озерный не осмелился отказать королеве Джиневре… А может, все было иначе, и наемник, вооруженный арбалетом, мстил за горечь и отчаяние, полыхнувшие вслед за агонией старой страсти, вслед за последним поцелуем и жестоким прощанием… Над раскинувшимся за окном пейзажем в голубом небе Фландрии плыли облака, а дама читала, поглощенная лежащей на коленях книгой. Нет. Это невозможно, ибо Фердинанд Альтенхоффен никогда бы не стал воздавать почестей измене, а Питер ван Гюйс — тратить на это свои искусство и талант… Предпочтительнее было думать, что опущенные глаза не смотрят прямо, потому что таят слезу. Что черный бархат — это траур по собственному сердцу, пробитому той же самой стрелой, что просвистела у рва. По сердцу, склонившемуся перед государственными интересами, перед шифрованным посланием кузена — Карла, герцога Бургундского: в несколько раз сложенным пергаментом с сургучной печатью, который она, немея от тоски, смяла холодными руками, прежде чем сжечь его в пламени свечи. Конфиденциальное послание, переданное тайными агентами. Интриги и паутина, плетущиеся вокруг герцогства и его будущего, составляющего часть будущего Европы. Французская партия, бургундская партия. Глухая война дипломатий, не менее безжалостная, чем самое жестокое сражение на поле брани: без героев, но с палачами, одетыми в бархат и кружева, оружием которым служили кинжал, яд и арбалет… Голос крови, долг, к исполнению которого призывала семья, не требовали ничего такого, что впоследствии не могло бы быть облегчено надлежащим покаянием. А требовали они всего лишь ее присутствия, в определенный день и час, у окна башни восточных ворот, где каждый вечер, на закате, камеристка расчесывала ей волосы. У окна, под которым Роже Аррасский прогуливался каждый день, в один и тот же час, в полном одиночестве, размышляя о своей запретной любви и о своей тоске.

Да. Быть может, черная дама так низко склоняла взор, устремленный на книгу на коленях, не потому, что была погружена в чтение, а потому что плакала. А может, не смела прямо смотреть в глаза художнику, потому что ими, в общем-то, на нее взирали Вечность и История.

Она увидела Фердинанда Альтенхоффена, несчастного герцога, зажатого в кольцо ветрами Востока и Запада в чересчур уж быстро, на его взгляд, меняющейся Европе. Она увидела его покорившимся и бессильным, пленником самого себя и своего века, увидела, как он с размаху хлещет себя по обтянутому шелком колену замшевыми перчатками, дрожа от ярости и горя, от невозможности покарать убийцу единственного друга, какой был у него в жизни. Увидела, как в большой зале, увешанной коврами и знаменами, прислонившись к колонне, он вспоминает юные годы, общие мечты, делимые на двоих, свое восхищение другом — старшим, но еще почти мальчиком, — отправившимся на войну и вернувшимся покрытым шрамами и славой. Еще звучали в этих стенах эхо его смеха, его спокойного голоса, всегда раздававшегося в нужный момент, его изысканные комплименты, адресованные дамам, его неизменно дельные советы, еще жило его тепло, его дружба… Но его самого уже не было. Он ушел — вдаль, в темноту.

«А хуже всего, мастер ван Гюйс, хуже всего, старый друг, старый художник, любивший его почти так же, как и я, хуже всего то, что месть не может свершиться; то, что она — она, — как и я, как и он сам, не более чем игрушка в руках других, более могущественных: тех, кто решает, потому что у них есть деньги и сила, что века должны стереть Остенбург с карт, которые рисуют картографы… У меня нет головы, которую я мог бы отсечь перед могилой моего друга; да даже и имей я эту голову, я не смог бы. Только она все знала — и молчала. Она убила его своим молчанием, позволив ему прийти, как каждый вечер — у меня тоже есть хорошие шпионы, — ко рву восточных ворот, куда влекло его безмолвное пение той сирены, что толкает мужчин встретиться лицом к лицу со своей судьбой. С судьбой, которая кажется спящей или слепой, пока в один прекрасный день не откроет глаза и не воззрится на нас.

Возможности мести, как видишь, не существует, мастер ван Гюйс. Лишь твоим рукам и твоей изобретательности доверяю я эту месть, и никто никогда не заплатит тебе ни за одну картину такой цены, какую заплачу я за эту. Я хочу справедливости, хотя бы для одного себя. Хотя бы для того, чтобы она знала, что я знаю, и чтобы еще кто-нибудь, кроме Господа, возможно, узнал об этом, когда все мы уже превратимся в прах, как Роже Аррасский. Так что напиши эту картину, мастер ван Гюйс. Ради самого неба, напиши ее. Я хочу, чтобы в ней было все и чтобы она стала самым лучшим, самым ужасным из твоих творений. Напиши ее, и пусть дьявол, которого ты когда-то нарисовал скачущим на коне рядом с ним, заберет всех нас».

И наконец, она увидела рыцаря, в кафтане и плаще, с золотой цепью на шее и бесполезным кинжалом на поясе; он прогуливался в сумерках вдоль рва восточных ворот — один, без оруженосца, который мог бы помешать его размышлениям. Она увидела, как он поднял глаза на стрельчатое окно и улыбнулся — едва заметной, отрешенной и грустной улыбкой. Одной из тех улыбок, в которых отражаются воспоминания, любовь, пережитые опасности — и также предвидение собственной судьбы. И, может быть, Роже Аррасский угадывает присутствие убийцы, который, укрывшись с другой стороны одного из выщербленных зубцов, из чьих камней растут кривые кусты, натягивает тетиву своего арбалета и целится ему в бок. И внезапно он понимает, что вся его жизнь, длинный путь, сражения и схватки, скрипучие доспехи, хрип и пот, женские объятия, тридцать восемь лет, которые он несет на плечах, как тяжелый тюк, кончаются именно здесь, в этом месте и в это мгновение, и что после ощущения удара не будет больше ничего. И его охватывает глубокая скорбь о самом себе, потому что ему кажется несправедливым погибать вот так, подстреленным в сумерки, как дикий кабан. И он поднимает свою сильную, но изящную, такую мужскую руку, — глядя на которую невольно задумаешься о том, каким мечом она потрясала, какие поводья сжимала, чью кожу ласкала, какое перо обмакивала в чернила, прежде чем начертать слова на пергаменте… Он поднимает эту руку в знак протеста, заведомо бесполезного, ибо, помимо всего прочего, он даже не очень уверен, кому следует его адресовать. И ему хочется закричать, но он вспоминает, что это недостойно его. Поэтому он подносит другую руку к кинжалу, думая, что умереть вот так, с оружием в руках, хотя бы даже с этим, более достойно рыцаря… И он слышит «думм» спущенной тетивы, и у него проносится мысль, что нужно бы уклониться от траектории стрелы, но он знает, что стрела быстрее человека. И он чувствует, как душа его сочится медленными горькими слезами по себе самой, и отчаянно пытается отыскать в памяти Бога, которому мог бы вручить свое покаяние. И с удивлением обнаруживает, что не раскаивается ни в чем, хотя, с другой стороны, неясно, есть ли в этот вечер, в этих сумерках Бог, расположенный выслушать его. И тогда он чувствует удар. Он испытывал их и раньше, там, где теперь на его теле шрамы и рубцы, но он знает, что от этого шрама не останется. Ему даже не больно; просто ему кажется, что душа покидает тело вместе с дыханием. И тогда вдруг на него бесповоротно обрушивается ночь, и, прежде чем погрузиться в нее, он понимает, что на сей раз она будет вечной. И, когда Роже Аррасский испускает крик, он уже не слышит собственного голоса.

Назад: 6. О ДОСКАХ И ЗЕРКАЛАХ

Дальше: 8. ЧЕТВЕРТЫЙ ИГРОК