Книга: Книжный вор

Назад: ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ «ПОЛНЫЙ СЛОВАРЬ И ТЕЗАУРУС ДУДЕНА» с участием: шампанского и аккордеонов — трилогии — немногих сирен — похитителя неба — делового предложения — долгой прогулки в дахау — покоя — идиота и нескольких мужчин в плащах

Дальше: ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЧУЖАК» с участием: нового искушения — картежника — снегов Сталинграда — нестареющего брата — аварии — горького привкуса вопросов — набора инструментов, окровавленного и медведя — разбитого самолета — и возвращения домой

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

«ОТРЯСАТЕЛЬНИЦА СЛОВ»

с участием:

домино и темноты — мысли о голом руди — наказания — жены сдержавшего слово — сборщика — едоков хлеба — свечки в лесу — тайной книги рисунков — коллекции костюмов анархиста

ДОМИНО И ТЕМНОТА

По словам младшей из сестер Руди Штайнера, на кухне сидели два чудища. Их голоса методично месили дверь, по другую сторону которой трое других Штайнеров играли в домино. Остальные трое, ни о чем не ведая, слушали радио в спальне. Руди надеялся, что разговор на кухне никак не связан с тем, что случилось на прошлой неделе в школе. Там произошло кое-что, чем он не стал делиться с Лизель и о чем не говорил дома.

* * * СЕРЫЙ ДЕНЬ, МАЛЕНЬКАЯ ШКОЛЬНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ * * *

Трое мальчиков стояли в ряд. Их формуляры и тела подвергались тщательному осмотру.

Когда закончили четвертую партию в домино, Руди принялся составлять костяшки рядами, выкладывая по полу гостиной извилистые узоры. По своему обыкновению он оставлял в рядах пропуски, на случай, если вмешается бандитский палец кого-нибудь из младших, как оно обычно и бывало.

— Руди, можно мне щелкнуть?

— Нет.

— А мне?

— Нет. Все вместе будем.

Он составил три строя, которые тянулись к одной доминошной башне в центре. Сейчас они увидят, как все, что было так тщательно спланировано, рухнет, и улыбнутся красоте разрушения.

Голоса с кухни стали громче, один громоздился на другой, желая быть услышанным. Разные фразы сражались за внимание, пока между ними не встал один человек, до того молчавший.

— Нет — сказала она. И повторила: — Нет. — И даже когда остальные возобновили спор, их опять заставил смолкнуть тот же голос, только набравший силу. — Пожалуйста, — взмолилась Барбара Штайнер. — Только не мой мальчик.

— Руди, мы зажжем свечку?

Они так часто делали с отцом. Выключали свет и при свечах смотрели, как падают доминошные кости. Это как-то придавало событию величия, делало зрелищнее.

У Руди все равно затекли ноги.

— Пойду найду спички.

Выключатель был у двери.

Руди тихонько прошел к ней с коробкой спичек в одной руке, свечкой в другой.

С той стороны еще немного — и трое мужчин и одна женщина сорвутся с петель.

— Лучшие результаты в классе, — сказало одно чудище. Так гулко и сухо. — Не говоря уже о спортивных способностях. — Черт побери, зачем ему понадобилось выигрывать все эти забеги на фестивале?

Дойчер.

Черт его дери, этого Франца Дойчера!

И тут до него дошло.

Не Франца Дойчера то была вина, а самого Руди. Он хотел показать своему прежнему мучителю, на что способен, но кроме того, он хотел показать это всем. И вот теперь все — у них на кухне.

* * *

Руди зажег свечку и выключил свет.

— Готовы?

— Но я слышал, что там делается. — Дубовый голос отца нельзя было не узнать.

— Давай, Руди, ну когда уже?

— Да, но поймите, герр Штайнер, это все — ради высокой цели. Подумайте о возможностях, которые будут у вашего сына. Это на самом деле привилегия.

— Руди, свечка капает.

Он отмахнулся от них, дожидаясь опять Алекса Штайнера. И услышал его.

— Привилегия? Это бегать босиком по снегу? Прыгать с десятиметровой вышки в воду метровой глубины?

Руди прижался ухом к двери. Свечной воск таял ему на руку.

— Болтовня. — Сухой голос, негромкий и деловой, на все имел готовый ответ. — Наша школа — одна из лучших, какие только есть. Выше чем мирового класса. Мы создаем элитный слой немецких граждан во имя фюрера…

Руди больше не мог слушать.

Он соскреб воск с руки и отпрянул от сростка света, пробившегося в щель под дверью. Когда он сел, пламя погасло. Слишком много движения. Нахлынула темнота. Единственный доступный свет — белый прямоугольный трафарет по форме кухонной двери.

Он чиркнул новой спичкой и снова затеплил свечу. Сладкий запах огня и угля.

Руди с сестрами толкнули каждый свою доминошину и стали смотреть, как валятся костяшки и башня в середине падает на колени. Девочки радостно заверещали.

В комнате появился Курт, старший брат.

— Похожи на трупы, — сказал он.

— Что?

Руди уставился в темное лицо, но Курт не ответил. Он заметил спор на кухне.

— Кто там у нас?

Ему ответила одна из девочек. Младшенькая, Беттина. Ей было пять.

— Там два чудища, — сказала она. — Они пришли за Руди.

Опять — человеческое дитя. Насколько проницательнее взрослых.

Позже, когда люди в плащах ушли, двое мальчишек, семнадцати и четырнадцати лет, нашли в себе смелость встретиться с кухней.

Они стояли в дверях. Свет сек им глаза.

Заговорил Курт.

— Его забирают?

Локти матери лежали на столе. Ладони смотрели вверх.

Алекс Штайнер поднял голову.

Тяжелую.

Лицо у него было четкое и определенное, свежевырезанное.

Деревянная рука отерла лучинки волос надо лбом, и он несколько раз попытался заговорить.

— Папа?

Но Руди не подошел к отцу.

Он сел за стол и взял повернутую ладонью кверху руку матери.

Алекс и Барбара Штайнер не откроют, что было сказано, пока доминошки в гостиной падали, как трупы. Если бы только Руди остался подслушивать у двери еще несколько минут…

В следующие недели он говорил себе — или, вернее, умолял себя, — что если бы только в тот вечер он услышал остаток разговора, то вошел бы на кухню намного раньше.

«Я поеду, — сказал бы он. — Пожалуйста, заберите меня, я уже готов».

Если бы он вмешался, все могло быть иначе.

* * * ТРИ ВОЗМОЖНЫХ СЛЕДСТВИЯ * * *

1. Алекс Штайнер не подвергся бы такому же наказанию, как Ганс Хуберман.

2. Руди уехал бы в школу.

3. И как знать — может, и выжил бы.

Жестокий рок, однако, не позволил Руди Штайнеру зайти на кухню в нужный момент.

Он вернулся к сестрам и к домино.

Сел на пол.

Руди Штайнер никуда не ехал.

МЫСЛЬ О ГОЛОМ РУДИ

Там была дама.

Стояла в углу.

С такой толстой косой, каких Руди никогда не видел. Коса вилась у дамы по спине, а когда время от времени дама перебрасывала ее через плечо, коса нежилась на ее колоссальной груди, как перекормленный домашний зверек. И вообще у нее все было увеличенное. Губы, ноги. Булыжные зубы. И голос у нее был крупный и прямой. Зачем тратить время?

— Komm, — велела она мальчикам. — Сюда. Встаньте здесь.

Врач, напротив, был похож на лысеющего грызуна. Маленький и шустрый, он расхаживал по тесной школьной канцелярии, заполняя ее своими маниакальными, но деловитыми движениями и манерностью. И еще он был простужен.

Трудно было решить, какой из трех мальчиков с большей неохотой снимал одежду, когда им приказали. Первый водил глазами с лица на лицо: с пожилого учителя на огромную медсестру, потом на недомерка-врача. Мальчик в середине смотрел только на свои ботинки, а крайний слева не успевал благодарить небеса, что находится в школьной канцелярии, а не в темном переулке. Медсестра, сообразил Руди, была в этой компании пугалом.

— Кто первый? — спросила она.

Ответил ей герр Хекеншталлер, наблюдавший за осмотром. Черный костюм, а не человек. Вместо лица — одни усы. Оглядев мальчиков, он выбрал быстро.

— Шварц.

Незадачливый Юрген Шварц, смущенный до невозможности, стал расстегиваться. Остался только в ботинках и трусах. На его немецкое лицо приливом вынесло бессчастную мольбу.

— Ну? — спросил герр Хекеншталлер. — А ботинки?

Мальчик снял ботинки и носки.

— Und die Unterhosen, — сказала медсестра. — И трусы.

И Руди и третий мальчик, Олаф Шпигель, тоже начали раздеваться, но им было еще далеко до бедственного положения Юргена Шварца. Юрген дрожал. Он был на год младше остальных, но выше ростом. Когда его трусы сползли вниз и он остался так в тесной холодной канцелярии, это было уже полное унижение. Самоуважение Юргена упало до щиколоток.

Медсестра пристально разглядывала его, сложив руки на своей опустошительной груди.

Хекеншталлер велел оставшейся парочке пошевеливаться.

Доктор почесал лысину и закашлялся. Его измучила простуда.

Трех голых мальчиков на холодном полу тщательно осмотрели.

Они закрывали срамные места ладонями и дрожали, как будущее.

Между кашлем и хрипами врача их подвергли проверке.

— Вдохнуть. — Хлюп.

— Выдохнуть. — Еще хлюп.

— Руки вперед. — Кашель. — Я сказал, руки вперед. — Устрашающий залп кашля.

Как свойственно людям, мальчики все время поглядывали друг на друга, ища взаимного сочувствия. Но его не было. Все трое, отлепив ладони от причинных мест, вытянули руки. Руди совсем не чувствовал себя представителем расы господ.

— Мы постепенно преуспеваем, — объясняла учителю медсестра, — в создании нового будущего. Новый класс немцев, физически и умственно превосходящих обычных людей. Офицерский класс.

Увы, ее проповедь оборвалась — доктор, сложившись пополам, изо всех сил закашлялся над сброшенными одеждами. На глаза навернулись слезы, и Руди поневоле удивился.

Новое будущее? Как вот этот?

У него хватило благоразумия не сказать это вслух.

Осмотр закончился, и Руди пришлось исполнить первый в жизни «хайльгитлер» в голом виде. С каким-то извращенным удовлетворением он признал, что это совсем не так ужасно.

Лишив мальчиков всякого достоинства, им разрешили одеться, и когда выводили из канцелярии, они услышали начало спора, уже развернувшегося в их честь за их спинами.

— Эти немного постарше, чем обычно, — сказал доктор, — но, думаю, по крайней мере, двое.

Медсестра согласилась:

— Первый и третий.

Трое мальчиков стояли за дверью.

Первый и третий.

— Первым был ты, Шварц, — сказал Руди. И следом спросил Олафа Шпигеля: — А кто третий?

Шпигель произвел какие-то подсчеты. Она имела в виду третьего в ряду или того, кого третьим осматривали? Неважно. Он знал, во что ему хотелось верить.

— Третий, по-моему, ты.

— Ерунда, Шпигель. Ты третий.

* * * НЕБОЛЬШОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ * * *

Люди в плащах знали, кто был третьим.

На следующий день после визита на Химмель-штрассе Руди сидел на своем крыльце с Лизель и пересказывал ей весь этот эпос — не упуская даже мельчайших деталях. Он сдался и рассказал все, что произошло в тот день в школе, когда его забрали с урока. Он даже немного посмеялся над необъятной медсестрой и выражением Юргенова лица. Но в целом его рассказ был тревожным, особенно когда дело дошло до голосов на кухне и доминошных трупов.

Много дней Лизель никак не могла выкинуть из головы одну картину.

Осмотр трех мальчиков, а вернее, признавалась она себе, — осмотр Руди.

Она лежала в кровати, скучая по Максу, гадая, где он сейчас, молясь о его спасении, но где-то среди всего этого стоял Руди.

И рдел в темноте, совершенно голый.

В этом видении сквозил немалый ужас, особенно когда Руди приходилось отнять ладони. Видение смущало, чтобы не сказать большего, но почему-то Лизель не могла от него отвязаться.

НАКАЗАНИЕ

В фашистской Германии не было карточек на наказания, но получить свое обязан был каждый. Для кого-то — гибель на войне в чужой стране. Для других — нищета и бремя вины, когда война окончилась и по всей Европе сделали шесть миллионов открытий. Многие видели, как наказание их настигает, но лишь малая часть с радостью его принимала. Одним из таких был Ганс Хуберман.

Не годится помогать евреям на улице.

Недолжно прятать их в подвале.

Сначала наказанием для Ганса была совесть. Его травила мысль, что он неосознанно выволок Макса Ванденбурга на поверхность. Лизель видела, как совесть лежит подле Гансовой тарелки, когда он, не притрагиваясь к еде, сидел за столом, или стояла рядом на мосту через Ампер. Ганс больше не играл на аккордеоне. Его серебряноглазый оптимизм получил рану и обездвижел. Уже плохо, но это было только начало.

Однажды в среду в начале ноября в почтовый ящик бросили его подлинное наказание. С виду это была хорошая новость.

* * * БУМАГА НА КУХНЕ* * *

Мы рады сообщить вам, что ваша просьба о вступлении в НСДАП одобрена…

— В Партию? — переспросила Роза. — Я думала, ты им не нужен.

— Так и было.

Папа сел и перечитал письмо.

Его не отдают под трибунал за подрывную деятельность и укрывание евреев, ничего подобного. Его награждают, как, по крайней мере, показалось бы многим. Как такое возможно?

— Тут должно быть что-то еще.

Именно.

В пятницу пришла повестка — Ганса Хубермана призывают в немецкую армию. Член Партии должен быть счастлив внести свой вклад в ратный подвиг страны, говорилось в бумаге. А если он не счастлив, то, разумеется, будут последствия.

Лизель только что вернулась от фрау Хольцапфель. В кухне было тяжко от суповых паров и пустых лиц Ганса и Розы Хуберман. Папа сидел. Мама стояла над ним, а суп уже пригорал.

— Господи, только бы не в Россию, — сказал Папа.

— Мама, суп горит.

— Что?

Лизель метнулась по кухне и сняла суп с огня.

— Суп. — Успешно спасши кастрюлю, Лизель обернулась и посмотрела на приемных родителей. Лица — как вымершие города. — Пап, что случилось?

Ганс подал ей бумагу, Лизель стала читать, и у нее затряслись руки. Слова, с силой вбитые в лист.

* * * СОДЕРЖАНИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ЛИЗЕЛЬ МЕМИНГЕР * * *

В контуженной кухне, где-то возле плиты возникает образ одинокой изработавшейся пишущей машинки.

Она стоит в далекой, почти пустой комнате.

Клавиши вытерлись, чистый лист терпеливо ждет, стоя, как его вложили. Он слегка колышется на сквозняке из окна. Перерыв на кофе почти закончился.

Стопка бумаги высотой в рост человека непринужденно стоит у дверей. Вполне могла бы закурить.

Вообще-то эта машинка привиделась Лизель позже, когда она стала писать. Она задумалась, сколько таких писем было разослано в наказание Гансам Хуберманам и Алексам Штайнерам всей Германии — тем, кто помогал беспомощным и отказывался отдать своих детей.

Это был признак растущего отчаяния немецкой армии.

Она терпела поражение в России.

Немецкие города бомбили.

Нужно было все больше солдат, как и способов их вербовки, и в большинстве случаев худшие из возможных задач доставались худшим из всех призванных.

Бегая глазами по строчкам, Лизель видела дерево стола через пробитые насквозь кругляши букв. Слова вроде «обязательно» или «долг» были вколочены в бумагу. Нажат спусковой крючок слюны. Нужно стошнить.

— Что это?

Папа отвечал тихо:

— Я думал, что научил тебя читать, девочка моя. — Ни досады, ни ехидства. Голос пустоты, под стать Гансову лицу.

Тогда Лизель посмотрела на Маму.

Под правым глазом у Розы был маленький разрыв, и в минуту ее картонное лицо прорвалось. Не по середине, а справа. Вскоробилось вдоль щеки по дуге, до самого подбородка.

* * * ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ: ДЕВОЧКА НА ХИММЕЛЬ-ШТРАССЕ * * *

Она смотрит вверх. И говорит шепотом.

— Небо сегодня бледное, Макс. Облака такие мягкие и грустные, и… — Она смотрит вдаль и скрещивает руки. Думает о Папе, который уходит на войну, и вцепляется в бока своего пальто. — И холодно, Макс. Очень холодно…

Через пять дней, когда Лизель вышла по обыкновению оценить погоду, у нее не случилось возможности увидеть небо.

У соседнего дома на крыльце сидела Барбара Штайнер с ее гладко причесанными волосами. Она курила и дрожала. Лизель двинулась к ней, но замерла оттого, что появился Курт. Он вышел из дому и сел рядом с матерью. Увидев, что Лизель остановилась, он позвал:

— Иди сюда, Лизель. Руди сейчас выйдет.

Чуть помедлив, Лизель пошла дальше.

Барбара курила.

На кончике сигареты дрожала морщинка пепла. Курт взял, попеплил, затянулся, передал обратно.

Когда сигарета закончилась, мать Руди подняла глаза. Запустила руку в аккуратные линейки волос.

— Наш папа тоже уходит, — сказал Курт.

Стало быть, помолчали.

Группа ребятишек у лавки фрау Диллер пинала мяч дальше по улице.

— Когда к тебе приходят и просят отдать кого-нибудь из детей, — объяснила Барбара, ни к кому не обращаясь, — ты должен ответить «да».

ЖЕНА СДЕРЖАВШЕГО СЛОВО

* * * ПОДВАЛ, ДЕВЯТЬ УТРА * * *

Шесть часов до прощания:

— Я играл на аккордеоне, Лизель. На чужом.

Папа закрывает глаза:

— Весь зал поставил на уши.

Не считая бокала шампанского прошлым летом, Ганс Хуберман лет десять не брал в рот спиртного. Но вот наступил вечер перед отправкой в учебную часть.

В обед Ганс с Алексом Штайнером пришли в «Кноллер» и остались там до позднего вечера. Наплевав на предупреждения жен, оба напились до беспамятства. Делу помогло и то, что хозяин «Кноллера» Дитер Вестхаймер, выставлял им бесплатную выпивку.

Видимо, пока он был еще трезвым, Ганса пригласили на эстраду поиграть на аккордеоне. К случаю он заиграл печально известное «Мрачное воскресенье» — венгерский гимн самоубийству, — и хотя пробудил ту грусть, которой знаменита эта песня, зал действительно встал на уши. Лизель представила, как это было, как звучало. Жующие рты. Пустые кружки в потеках пены. Мехи вздохнули, и песня кончилась. Люди захлопали. Их залитые пивом рты призывали Ганса обратно к стойке.

Когда они кое-как добрались до дому, Ганс не смог попасть ключом в замок. Тогда он постучал. И еще.

— Роза!

Это была не та дверь.

Фрау Хольцапфель это в восторг не привело.

— Schwein! Ты не туда пришел. — Она вбивала слова в замочную скважину. — Соседний дом, глупый ты свинух.

— Спасибо, фрау Хольцапфель.

— Сам знаешь, куда засунуть свое спасибо, засранец.

— Виноват?

— Давай иди домой.

— Спасибо, фрау Хольцапфель.

— Я что, не сказала тебе, что тебе сделать со своим спасибо?

— А сказали?

(Забавно, что можно сложить из разговора в подвале и сеанса чтения на кухне у вздорной старухи.)

— Исчезни наконец!

Когда Папа в нескором времени оказался дома, он направился не в кровать, а в комнату Лизель. Пьяно стоял в дверях и смотрел, как она спит. Лизель проснулась и немедленно подумала, что это Макс.

— Это ты? — спросила она.

— Нет, — ответил он. Он в точности знал, о чем она думает. — Это Папа.

Он попятился из комнаты, и Лизель услыхала его шаги на лестнице в подвал.

В гостиной вдохновенно храпела Роза.

Утром, около девяти, на кухне Лизель получила приказ от Розы:

— Дай-ка мне вон то ведро.

Роза наполнила ведро холодной водой и спустилась с ним в подвал. Лизель двинулась следом, тщетно пытаясь остановить ее.

— Мама, не надо!

— Не надо? — Роза бросила беглый взгляд на девочку. — Или я что-то пропустила, а, свинюха? Теперь ты тут распоряжаешься?

Обе замерли.

Девочка не издала ни звука.

— Я так и думала.

Они спустились и обнаружили Папу на спине, на разостланных холстинах. Он решил, что недостоин Максова матраса.

— Ну, давай посмотрим… — Роза подняла ведро. — Жив он или нет.

— Езус, Мария и Йозеф!

Мокрое пятно было овалом и протянулось от головы Ганса до середины груди. Волосы слиплись на сторону, и даже с ресниц капало.

— Это за что же?

— Старый пьянчуга!

— Езус…

Его одежда зловеще курилась. Похмелье было видно невооруженным глазом. Оно давило ему на плечи, лежало на них мешком мокрого цемента.

Роза перебросила ведро из левой руки в правую.

— И хорошо, что ты уходишь на войну, — заявила она. Выставила палец и не побоялась тряхнуть им. — Иначе я бы сама тебя убила, не сомневайся.

Папа вытер с горла струйку воды.

— Вот и надо было?

— Надо, надо. — Роза полезла вверх по лестнице. — Не выйдешь через пять минут — получишь еще одно ведро.

Оставшись с Папой в подвале, Лизель принялась подтирать лужу холстиной.

Папа заговорил. Мокрой рукой он удержал девочку. Взял ее за локоть.

— Лизель? — Его лицо приникло к ней. — Как ты думаешь, он жив?

Лизель села.

Скрестила ноги.

Мокрая холстина подтекала ей на колено.

— Надеюсь, Пап.

Это казалось такой глупостью, таким очевидным ответом — но вариантов, похоже, было немного.

Чтобы сказать хоть что-нибудь осмысленное и отвлечь себя и Папу от дум о Максе, Лизель заставила себя присесть и сунула палец в лужицу на полу.

— Guten morgen, Папа.

В ответ Ганс ей подмигнул.

Но не как обычно. Тяжелее, неуклюже. После-Максово, похмельно. Потом он сел и рассказал ей про аккордеон прошлым вечером и про фрау Хольцапфель.

* * * КУХНЯ: ЧАС ДНЯ * * *

Два часа до прощанья:

— Не уезжай, Папа. Пожалуйста. — Ее рука, сжимающая ложку, дрожит. — Сначала Макс ушел. Если и ты уедешь, я не вынесу. — В ответ похмельный мужчина вкапывает локоть в стол и прикрывает правый глаз.

— Ты теперь наполовину женщина, Лизель. — Ему хочется расплакаться, но он борется. Он пройдет через это. — Заботься о Маме, ладно? — Девочка смогла лишь чуть заметно кивнуть, соглашаясь.

— Да, Папа.

Он покинул Химмель-штрассе, прихватив свое похмелье и костюм.

Алекс Штайнер уезжал только через четыре дня. Он зашел к Хуберманам за час до того, как они отправились на вокзал, и пожелал Гансу всего хорошего. Пришла и семья Штайнеров. Все пожали Гансу руку. Барбара обняла его и поцеловала в обе щеки.

— Возвращайся живым.

— Ладно, Барбара. — И сказал он это с полной уверенностью. — Конечно, вернусь. — И даже умудрился посмеяться. — Это ж просто война, так? Одну я уже пережил.

Когда они шли по Химмель-штрассе, жилистая старуха из соседнего дома вышла на улицу и встала на тротуаре.

— До свиданья, фрау Хольцапфель. Извините за вчерашний вечер.

— До свиданья, Ганс, пьяный ты свинух. — Но предложила Гансу и нотку дружбы. — Возвращайся скорее.

— Хорошо, фрау Хольцапфель. Спасибо.

Тут она даже ему подыграла.

— Ты знаешь, куда можешь сунуть свои спасибо.

На углу фрау Диллер настороженно смотрела из витрины своей лавки, и Лизель взяла Папу за руку. Она не выпускала его руку всю Мюнхен-штрассе до самого вокзала. Поезд уже стоял у перрона.

Они остановились на платформе.

Роза обняла его первой.

Без слов.

Ее голова плотно вжалась в грудь Ганса, потом отстранилась.

Теперь девочка.

— Папа?

Молчание.

Не уезжай, Папа. Только не уезжай. Пусть за тобой придут, если ты останешься. Только не уезжай, пожалуйста, не уезжай.

— Папа?

* * * ВОКЗАЛ, ТРИ ЧАСА ДНЯ * * *

Ни часов, ни минут до расставания:

Папа обнимает Лизель. Чтобы сказать что-то, сказать хоть что-нибудь, он говорит через ее плечо:

— Сможешь приглядеть за моим аккордеоном, Лизель? Я решил его не брать. — Но вот он вспоминает, что вправду важно. — И если еще будут налеты, продолжай читать в убежище.

Девочка чувствует неотвязный признак своей немного увеличившейся груди. Ей больно касаться грудью нижних ребер Ганса.

— Хорошо, Папа. — Она смотрит на ткань его пиджака в миллиметре от своего глаза. И говорит в пиджак. — Ты нам сыграешь, когда вернешься домой?

После этого Ганс Хуберман улыбнулся своей дочери, а поезд приготовился к отправлению. Ганс протянул руку и нежно взял в нее лицо девочки.

— Обещаю тебе, — сказал он и взобрался в вагон.

Тот пополз, а они смотрели друг на друга.

Лизель с Розой махали.

Ганс Хуберман становился все меньше и меньше, и в руке его не было теперь ничего, кроме воздуха.

На платформе люди вокруг постепенно исчезали, пока никого не осталось. Только женщина-комод и тринадцатилетняя девочка.

Следующие несколько недель, пока Ганс Хуберман и Алекс Штайнер были в своих разных ускоренных тренировочных лагерях, Химмель-штрассе словно чем-то набухала. Руди стал другим — он не разговаривал. Мама стала другой — она не бранилась. С Лизель тоже что-то творилось. У нее не возникало желания украсть книгу, как бы она ни убеждала себя, что это ее взбодрит.

После двенадцати дней отсутствия Алекса Штайнера Руди решил, что с него хватит. Он вбежал в калитку и постучал в дверь Лизель.

— Kommst?

— Ja.

Ей было все равно, куда он идет и что задумал, но без нее он никуда не пойдет. Они прошли по Химмель-штрассе, по Мюнхен-штрассе и вышли из Молькинга совсем. Только примерно через час Лизель задала насущный вопрос. До той минуты она только поглядывала на решительное лицо Руди, на прижатые к бокам локти и кулаки в карманах.

— Куда мы идем?

— А разве не ясно?

Лизель старалась не отстать.

— Ну, по правде — не совсем.

— Я собираюсь его разыскать.

— Твоего папу?

— Да. — Руди немного подумал. — Нет. Наверное, я лучше разыщу фюрера.

Шаги ускорились.

— Зачем?

Руди остановился.

— Затем, что я хочу его убить. — Он даже развернулся на месте, к остальному миру. — Слышали, вы, гады? — заорал он. — Я хочу убить фюрера!

Они двинулись дальше и шли так еще пару километров. И вот тогда только Лизель нестерпимо захотелось повернуть назад.

— Руди, скоро стемнеет.

Он продолжал шагать.

— И что?

— Я возвращаюсь.

Руди остановился и посмотрел на нее так, будто она его предала.

— Правильно, книжная воришка. Брось меня. Могу спорить, если бы в конце дороги была какая-нибудь вшивая книжка, ты бы не остановилась. А?

Какое-то время оба молчали, но вскоре у Лизель хватило воли.

— Думаешь, ты один, свинух? — Она отвернулась. — И у тебя только папу забрали…

— Что это значит?

Лизель быстро подсчитала.

Мама. Брат. Макс Ванденбург. Ганс Хуберман. Всех больше нет. И у нее никогда не было настоящего отца.

— Это значит, — сказала она, — что я иду домой.

Минут пятнадцать она шагала одна, и даже когда рядом возник Руди, слегка запыхавшийся, с потными щеками, еще больше часа никто не сказал ни слова. Они просто вместе шли домой: ноющие стопы, усталые сердца.

В «Песне во тьме» была такая глава — «Усталые сердца». Романтичная девушка дала клятву верности молодому человеку, но тот, оказалось, удрал с ее лучшей подругой. Лизель точно помнила, что это была глава тринадцать.

«Мое сердце так устало», — сказала та девушка. Она сидела в часовне и писала в дневник.

Нет, думала Лизель, пока они шли. Это мое сердце устало. В тринадцать лет сердцу так не бывает.

Когда дошли до границы Молькинга, Лизель бросила Руди несколько слов. Она увидела «Овал Губерта».

— Помнишь, Руди, как мы там бегали?

— Конечно. Я сам как раз только что про это подумал — как мы оба свалились.

— Ты сказал, что извалялся в говне.

— Там была просто грязь. — Руди уже открыто веселился. — Я извалялся в говне на Гитлерюгенде. Ты все путаешь, свинюха.

— Ничего не путаю. Я просто говорю тебе то, что ты сам сказал. Что говорят и что на самом деле есть — это обычно две разные вещи, Руди, особенно — у тебя.

Дело пошло на лад.

Когда они вновь оказались на Мюнхен-штрассе, Руди заглянул в окно отцовской мастерской. Перед отъездом Алекс Штайнер обсуждал с Барбарой, стоит ли ей оставить заведение открытым. Решили, что нет, учитывая то, что в последнее время заказов и так было мало, к тому же чем черт не шутит — могли объявиться партийцы. Гешефтмахеры никогда не нравились партийным агитаторам. Человеку должно хватать армейского жалованья.

Внутри рядами висели пиджаки, и в глупых позах стояли манекены.

— По-моему, вон тому ты понравился, — сказала Лизель через некоторое время. Таким способом она Руди напоминала, что пора идти дальше.

На тротуаре Химмель-штрассе вместе стояли Роза Хуберман и Барбара Штайнер.

— Ох Мария, — сказала Лизель. — Посмотри, волнуются?

— Бесятся.

Когда дети подошли, было много вопросов — в основном типа «Где вас обоих черти носят?», но матери быстро сменили гнев на облегчение.

Барбара, однако, потребовала ответа.

— Так что, Руди?

За него ответила Лизель:

— Он убивал фюрера, — и Руди выглядел неподдельно счастливым несколько долгих секунд, так что Лизель успела за него порадоваться.

— Пока, Лизель.

Через несколько часов Лизель услышала шум в гостиной. Он дотянулся до ее кровати. Она проснулась и лежала без движения, воображая приведения, Папу, грабителей, Макса. До нее донеслись открывание и волочение, потом их сменила пушистая тишина. А тишина — всегда величайший соблазн.

Не двигаться.

Лизель подумала эту мысль много раз, но — недостаточно много.

Ее босые ноги отчитывали пол.

Сквозняк сопел в рукава пижамы.

Лизель шла сквозь тьму коридора к молчанию, которое только что было шумным, навстречу нити лунного света, стоявшего в гостиной. Но вот остановилась, чувствуя наготу своих лодыжек и пальцев. Она посмотрела.

Глаза привыкали к темноте дольше, чем она ожидала, а когда привыкли, невозможно было отрицать того, что Роза Хуберман сидит на краю кровати с мужним аккордеоном, пристегнутым к груди. Ее пальцы зависли над клавишами. Она не двигалась. Похоже, даже не дышала.

Эта картина накатилась на девочку в коридоре.

* * * ЖИВОПИСНЫЙ ОБРАЗ * * *

Роза с аккордеоном.

Лунный свет, темнота.

1 м 52 см × инструмент × тишина.

Лизель стояла и смотрела.

Мимо прокапало много минут. Желание услышать хоть ноту совершенно измучило книжную воришку, но ничего не раздалось. Клавиши не вжались. Меха не вздохнули. Был только лунный свет, как длинная прядь волос в занавеске, и Роза.

Аккордеон висел у нее на груди. Стоило склонить голову — инструмент скользнул на колени. Лизель смотрела. Она знала, что Мама теперь несколько дней будет ходить с отпечатком аккордеона на теле. И, признав в том, что видит, высокую красоту, она решила не тревожить Розу.

Лизель вернулась в постель и заснула под видение Мамы и ее безмолвную музыку. Позже, когда она проснулась от обычного сновидения и снова прокралась в коридор, Роза все так и сидела, и аккордеон — с ней.

Как якорь, он тянул ее книзу. Ее тело тонуло. Она казалась мертвой.

В таком положении невозможно дышать, подумала Лизель, но когда подошла ближе, расслышала.

Мама снова храпела.

Кому нужны мехи, если есть такая пара легких?

В конце концов, когда девочка вернулась в постель, образ Розы Хуберман с аккордеоном никак не желал покидать ее. Глаза книжной воришки не закрывались. Она ждала удушья сна.

СБОРЩИК

Ни Ганса Хубермана, ни Алекса Штайнера не отправили на фронт. Алекса послали в Австрию, в военный госпиталь под Веной. Учитывая квалификацию в портновском деле, ему дали работу, по крайней мере напоминавшую его гражданское занятие. Каждую неделю прибывали тележки с обмундированием, носками, исподними рубахами, и Алекс чинил то, что требовало починки, даже если вещь могла сгодиться только на белье для солдат, страдающих в России.

Ганса же сначала отправили, по иронии судьбы, в Штутгарт, а после — в Эссен. Его отрядили в одну из самых непопулярных служб на внутреннем фронте. В ЛCE.

* * * НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ * * *

LSE

Luftwaffen Sondereinheit — специальное подразделение пассивной ПВО.

Задачей ЛCE было оставаться на земле при налетах и тушить пожары, подпирать стены зданий и спасать всех, кто оказался под бомбами. Ганс вскоре узнал, что есть иная расшифровка сокращения. Сослуживцы в первый же день объяснили ему, что на самом деле это значит «Leichensammler Einheit» — Сборщики Мертвецов.

Прибыв в часть, Ганс мог только догадываться, чем эти люди заслужили такую работу, а те, в свою очередь, задавались таким же вопросом про него. Командир, сержант Борис Шиппер спросил напрямую. Когда Ганс объяснил про хлеб, евреев и хлыст, круглолицый сержант коротко рассмеялся.

— Тебе повезло, что ты жив. — Глаза у сержанта тоже были круглые, и он их все время протирал. То они уставали, то чесались, то в них набивалось дыма и пыли. — Не забывай, что здесь мы врага не видим.

Ганс только собрался задать очевидный вопрос, как из-за его спины подъехал чей-то голос. К голосу крепилось узкое лицо молодого человека с похожей на презрительную гримасу улыбкой. Райнхольд Цукер.

— У нас, — сказал он, — враг не за холмом и вообще не в каком-то конкретном направлении. Он повсюду. — Цукер вновь опустил глаза в письмо, которое писал. — Увидишь.

Через несколько суматошных месяцев Райнхольд Цукер погибнет. Его убьет место Ганса Хубермана.

Война все обильнее текла в Германию, и скоро Ганс узнал, что все дежурства на его службе начинаются одинаково. Людей собирали в грузовике и вкратце рассказывали, что разбомблено за время их отдыха, что, скорее всего, разбомбят в следующий раз и кому с кем работать.

Даже когда не случалось налетов, работы было невпроворот. Они ездили по разбомбленным городам, растаскивали завалы. Грузовик с дюжиной согбенных мужчин в кузове, и все подпрыгивают и проваливаются на каждой несообразности дороги.

С самого начала было ясно, что в машине у каждого есть постоянное место.

Райнхольд Цукер сидел в середине левой скамьи.

Ганс Хуберман сидел у самого борта, куда дотягивался солнечный свет. Он быстро научился уворачиваться от всякого мусора, который на ходу могли выбросить из глубины грузовика. Особое уважение Ганс оказывал окуркам, которые еще горели, пролетая мимо.

* * * ПИСЬМО ДОМОЙ, ПОЛНЫЙ ТЕКСТ * * *

Мои дорогие Роза и Лизель, у меня все хорошо.

Надеюсь, вы обе здоровы.

Любящий вас, Папа.

В конце ноября Ганс впервые отведал дымного вкуса настоящего авианалета. Грузовик застрял в битом камне, все кругом бегали и орали. Полыхали пожары и курганами громоздились остовы зданий. Кренились каркасы. Дымовые бомбы торчали из земли, как спички, наполняя легкие города.

В группе Ганса Хубермана было четверо. Они встали в цепь. Передним шел сержант Шиппер, его руки терялись в дыму. За ним — Кесслер, дальше Брунненвег, потом Хуберман. Сержант заливал огонь, двое других поливали сержанта, а Ганс для страховки поливал всех троих.

У него за спиной застонало и качнулось какое-то строение.

Оно рухнуло лицом вперед, и край замер в нескольких метрах от Гансовых пяток. Цемент пах, как новенький, на солдат помчалась стена пыли.

— Gottverdammt, Хуберманн! — Голос выпутался из языков пламени. Тут же следом выскочили трое мужчин. Глотки у них забило пеплом. Даже когда забежали за угол, подальше от центра обвала, дымка рухнувшего здания потянулась за ними и туда. Белая и теплая, кралась по пятам.

Сбившись в относительной безопасности, они откашливались и бранились. Сержант повторил свое недавнее восклицание:

— Черт возьми, Хуберман. — Он поскреб свои губы, чтобы расклеить. — Что это за херовина была?

— Обрушилось — прямо позади нас.

— Без тебя знаю. Вопрос в том, какого роста? Судя по всему, этажей десять.

— Нет, командир, по-моему, всего два.

— Езус… — Приступ кашля. — …Мария и Йозеф. — Сержант принялся выколупывать клейстер пота и пыли из глазниц. — Ну, там уж ничего не попишешь.

Один из четверых отер лицо и сказал:

— Господи, хотел бы я разок оказаться у разбомбленной пивной. До смерти пива охота.

Все откинулись назад.

Каждый почувствовал, как пиво тушит пожар в глотке и смягчает дым. Красивая мечта — и невозможная. Все отлично знали: любое пиво, что течет по тем улицам, — вовсе не пиво, а молочный коктейль или овсянка.

Все четверо были облеплены серо-белыми сгустками пыли. Когда они поднялись во весь рост, чтобы вернуться к работе, мундиры виднелись лишь узкими трещинками.

Сержант подошел к Брунневегу. С силой сбил пыль с его груди. Несколько крепких хлопков.

— Так-то лучше. Ты слегка запылился, дружок. — Брунневег рассмеялся, а сержант обернулся к новенькому. — Твоя очередь идти первым, Хуберман.

Несколько часов они тушили пожары и выискивали все что можно, чтобы убедить здания не падать. В некоторых случаях, если ломались бока, остававшиеся края торчали локтями. Вот тут Ганс Хуберман был силен. Ему почти в радость было найти тлеющую балку или растрепанный бетонный блок, чтобы подпирать эти локти, дать им какую-нибудь опору.

Руки у него были густо усажены занозами, зубы облеплены прахом обвалов. Губы спеклись от сырой и отвердевшей пыли, и не было ни одного кармана, ни одной тайной складки и ни одной нитки в его одежде, которые бы не покрывала тонкая пленка, оставленная насыщенным воздухом.

Самым тяжелым в их работе были люди.

Время от времени им попадался человек, упорно бредущий сквозь туман, чаще всего — однословный. Они всегда выкрикивали имя.

Иногда — Вольфганг.

— Вы не видели моего Вольфганга?

Они оставляли отпечатки своих рук на Гансовой робе.

— Стефани!

— Ганси!

— Густель! Густель Штобой!

Плотность редела, и по разбитым улицам хромала перекличка, иногда кончавшаяся пепельными объятьями или коленопреклоненным воем скорби. Час за часом имена копились, будто сладкие и кислые сны, ожидавшие исполнения.

Опасности сливались в одну. Пыль, дым и бурное пламя. Поврежденные люди. Как и прочим в его подразделении, Гансу требовалось совершенствоваться в искусстве забывания.

— Как дела, Хуберман? — спросил как-то сержант. У него за плечом стоял огонь.

Ганс мрачно кивнул обоим.

На середине дежурства им попался старик, который беззащитно ковылял по улице. Ганс Хуберман, закончив укреплять здание, обернулся и увидел его у себя за спиной — старик стоял и спокойно ждал, пока Ганс обернется. На его лице расписалось кровавое пятно. Потеки спускались на горло и шею. На старике была белая рубашка с темно-красным воротником, и он так держал ногу, будто она стояла рядом.

— Не можете теперь подпереть и меня, молодой человек?

Ганс взял его на руки и вынес из дымки.

* * * МАЛЕНЬКОЕ ГРУСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ * * *

Я побывал в том городке на той улице, пока старик был еще на руках у Ганса Хубермана.

Небо там серело, как чалая лошадь.

Ганс ничего не заметил, пока не положил старика на островок травы, покрытой бетонной пылью.

— Что такое? — спросил Ганса кто-то из товарищей.

Он смог только показать рукой.

— Ох. — Рука потянула Ганса прочь. — Привыкай, Хуберман.

На остаток дежурства Ганс с головой ушел в работу. Он старался не замечать отдаленного эха зовущих людей.

Часа через два он бежал прочь от здания впереди сержанта и еще двоих. Ганс не глядел под ноги и на бегу споткнулся. Только поднявшись на корточки и увидев, с каким беспокойством смотрят на препятствие, Ганс понял.

Вниз лицом лежал труп.

Лежал на одеяле из пыли и грязи и закрывал уши.

Мальчик.

Лет одиннадцати или двенадцати.

Они двинулись дальше по улице, и скоро им встретилась женщина, выкрикивающая имя Рудольф. В тумане ее вынесло навстречу четверым солдатам. Хлипкое тело, перекрученное тревогой.

— Вы не видели моего мальчика?

— Сколько ему лет? — спросил сержант.

— Двенадцать.

Ох Иисусе. Ох Иисусе распятый.

Они все подумали так, но у сержанта не хватило духу сказать ей или показать где.

Женщина пыталась пройти сквозь них, но сержант Шиппер ее удержал.

— Ту улицу мы только что прошли, — заверил он. — Там вы его не найдете.

Надломленная женщина еще цеплялась за надежду. То шагом, то бегом она кричала через плечо:

— Руди!

Ганс Хуберман подумал тогда о другом Руди. О том, что с Химмель-штрассе. Пожалуйста, просил он у неба, которого не видел, пусть с Руди все будет хорошо. Закономерно его мысли переметнулись к Лизель и Розе, к Штайнерам и Максу.

Когда они вернулись к остальным, Ганс упал и вытянулся на спине.

— Ну как там было? — спросил кто-то.

Папины легкие наполнились небом.

Через несколько часов, вымывшись, поев и сблевнув, Ганс попытался написать подробное письмо домой. Руки не слушались, и ему поневоле пришлось быть кратким. Остальное он, если хватит духу, расскажет на словах, когда вернется и если вернется.

«Мои дорогие Роза и Лизель», — начал он.

На эти пять слов у него ушла не одна минута.

ЕДОКИ ХЛЕБА

Год в Молькинге выдался длинный и полный событий — и вот наконец он подходил к концу.

Последние несколько месяцев 1942-го Лизель поглощали раздумья о трех мужчинах в беде, как она их называла. Она гадала, где они могут быть и что делать.

Однажды днем Лизель вынула из футляра Папин аккордеон и тщательно протерла его тряпкой. И только раз, перед тем как сложить его обратно, Лизель сделала то, чего не смогла Мама. Коснулась пальцем клавиши и тихонько качнула мехи. Роза была права. От этого в комнате только стало еще пустее.

Встречаясь с Руди, Лизель всякий раз спрашивала, какие вести от Алекса Штайнера. Иногда Руди в подробностях пересказывал содержание последнего отцовского письма. По сравнению единственное письмо, полученное Лизель от Папы, как-то разочаровывало.

Ну а про Макса, конечно, оставалось только воображать.

С великим оптимизмом она представляла, как он шагает один по пустынной дороге. Время от времени рисовала себе, как Макс входит в какие-нибудь двери спасения, обманув, кого нужно, своим поддельным удостоверением.

Эти трое являлись ей повсюду.

В окне класса она замечала Папу. Макс часто сидел рядом с ней у камина. Алекс Штайнер появлялся, когда она гуляла с Руди: смотрел на них из глубины мастерской, когда они заглядывали туда, бросив велики на тротуаре.

— Смотри, какие костюмы, — говорил ей Руди, упираясь в стекло лбом и ладонями. — Все пропадает.

Странно, только одним из любимых развлечений Лизель стала фрау Хольцапфель. Теперь чтение проходило и по средам: они закончили «Свистуна» в сокращенной водой версии и теперь взялись за «Почтальона снов». Фрау Хольцапфель иногда угощала Лизель чаем, а то и супом, который неизменно бывал лучше Маминого. Не такой водянистый.

Между октябрем и декабрем случился еще один парад евреев, а потом еще один. Как и в прошлый раз, Лизель помчалась на Мюнхен-штрассе, но теперь — посмотреть, нет ли среди узников Макса Ванденбурга. Она разрывалась между очевидным желанием увидеть его — чтобы убедиться, что он жив, — и не увидеть, что могло означать любое число исходов, один из которых — свобода.

В середине декабря по Мюнхен-штрассе опять гнали в Дахау кучку евреев и прочих злодеев. Парад номер три.

Руди целеустремленно сходил по Химмель-штрассе к дому № 35 и вернулся с небольшой котомкой и двумя великами.

— Двинули, свинюха?

* * * СОДЕРЖИМОЕ КОТОМКИ РУДИ ШТАЙНЕРА * * *

Шесть кусков черствого хлеба, разломанных на четвертинки.

Они укатили вперед колонны, в сторону Дахау, и остановились на пустом отрезке дороги. Руди подал котомку Лизель.

— Набери горсть.

— Сомневаюсь, что это хорошая мысль.

Руди шлепнул ей в ладонь кусок хлеба.

— Так делал твой Папа.

Как тут было спорить? Дело стоило хлыста.

— Надо быстро, тогда не поймают. — Руди начал разбрасывать хлеб. — Так что пошевеливайся, свинюха.

Лизель не могла удержаться. С ее лица не сходила тень усмешки, пока они с ее лучшим другом Руди Штайнером раздавали дороге куски хлеба. Закончив дело, они подхватили велосипеды и спрятались среди новогодних елок.

Дорога была холодная и прямая. В скором времени появились солдаты с евреями.

В тени дерева Лизель смотрела на друга. Как все изменилось — от фруктового вора до подателя хлеба. Светлые волосы Руди хотя и темнели, но были как свеча. Лизель слышала, как у него самого урчит в животе, — и он раздавал хлеб людям.

Это Германия?

Фашистская Германия?

Передний солдат не заметил хлеба — он не был голоден, — а вот передний еврей заметил.

Он протянул заскорузлую руку, подхватил кусок и лихорадочно затолкал его в рот.

Не Макс ли это, подумала Лизель.

Ей было плохо видно, и она подвинулась, чтобы рассмотреть получше.

— Эй! — Руди обозлился. — Не шевелись. Если нас заметят и поймут про хлеб, нам конец.

Девочка полезла дальше.

Один за другим евреи наклонялись и подбирали с дороги хлеб, а из-под еловых лап каждого внимательно рассматривала книжная воришка. Макса среди них не оказалось.

Но радость была недолгой.

Она шелохнулась вокруг, когда один солдат заметил, что кто-то из подконвойных уронил руку к земле. Колонну остановили. Дорогу внимательно осмотрели. Узники жевали, как только могли, быстро и бесшумно. Коллективно глотали.

Конвоир подобрал несколько кусков и осмотрел обе стороны дороги. Узники тоже озирались.

— Вон там!

Один солдат крупным шагом двинулся к девочке под ближним деревом. И тут заметил мальчика. Оба побежали.

Они бежали в разные стороны под стропилами сучьев и высоким потолком леса.

— Лизель, беги, не останавливайся!

— А велики?

— Scheiss drauf! Да насрать, нужны они!

Они бежали без остановки, но через сто метров сгорбленное дыхание солдата настигло Лизель. Оно скользнуло рядом, и Лизель приготовилась к руке-спутнице.

Ей повезло.

Достался только сапог под зад и пригоршня слов.

— Беги отсюда, малявка, нечего тут!

Лизель поднажала и не останавливалась еще добрый километр. Ветки полосовали ее по рукам, сосновые шишки подкатывались под ноги, а вкус новогодней хвои колоколом звучал в легких.

Прошло целых сорок пять минут, прежде чем Лизель вернулась к дороге, где Руди уже сидел и ждал ее возле ржавых великов. Он собрал с дороги остатки хлеба и теперь жевал черствую твердую пайку.

— Я тебе говорил не высовываться, — сказал Руди.

Лизель повернулась задом.

— Посмотри, нету отпечатка?

ТАЙНАЯ КНИГА РИСУНКОВ

За несколько дней до Рождества случился очередной налет, хотя на Молькинг ничего не упало. В новостях по радио сказали, что большинство бомб оказались сброшены вне населенных пунктов.

Но самое важное тут — реакция в подвале Фидлеров. Когда собрались последние завсегдатаи, все притихли в серьезном молчании.

В ожидании смотрели на Лизель.

В ушах у нее громко прозвучал Папин голос.

«Если будут налеты, продолжай читать в убежище».

Лизель выжидала. Нужно было убедиться, что этого все хотят.

За всех высказался Руди:

— Читай, свинюха.

Она открыла книгу, и слова нашли дорожки к каждому, кто был в подвале.

Дома, после того как сирены разрешили людям подняться на землю, Лизель сидела с Мамой на кухне. На Розином лице вперед выступила озабоченность, и совсем немного погодя Мама взяла нож и вышла за дверь.

— Пойдем со мной.

Роза прошагала к своей кровати в гостиной и, отодвинув простыню, обнажила край матраса. На его ребре обнаружился зашитый разрез. Но если не знать о нем заранее, разглядеть его было никак не возможно. Мама осторожно распорола шов, сунула в прорезь пальцы и забралась рукой в матрас до самого плеча.

Когда рука вынырнула, в пальцах была зажата книга рисунков Макса Ванденбурга.

— Он просил отдать тебе, когда будешь готова, — сказала Роза. — Сначала я думала про твой день рождения. Потом передвинула на Рождество. — Роза Хуберман стояла у кровати, и лицо у нее было странным. Сложенным не из гордости. Разве что — из плотности, из тяжести воспоминания. Она сказала: — По-моему, ты всегда была готова, Лизель. Едва появилась тут, цепляясь за нашу калитку, ты должна была ее получить.

И Роза отдала ей книгу.

Обложка выглядела так:

* * * «ОТРЯСАТЕЛЬНИЦА СЛОВ» * * *

Маленькая подборка мыслей для Лизель Мемингер.

Лизель держала книгу мягкими руками. Смотрела.

— Спасибо, Мама.

Она обняла Розу.

Еще ей сильно хотелось сказать Розе Хуберман, что она ее любит. Жалко, что так и не сказала.

В память о прошлых временах Лизель собиралась читать книгу в подвале, но Мама отговорила.

— Макс неспроста там заболел, — объяснила она. — И знаешь что, девочка: тебе я заболеть не позволю.

Лизель читала на кухне.

Красные и желтые бреши в печи.

«Отрясательница слов».

* * *

Лизель продвигалась сквозь бесчисленные картинки и рассказы, наброски с подписями. Вроде Руди на пьедестале с тремя золотыми медалями, висящими на шее. А внизу написано: «Волосы цвета лимона». Присутствовал там и снеговик, и список тринадцати подарков, не говоря уже о записях из бесчисленных ночей в подвале и у камина.

Конечно, там было множество мыслей, набросков и снов, относящихся к Штутгарту, Германии и фюреру. А еще — воспоминания о Максовых родных. В конце концов, он не мог их не включить. Должен был.

А потом была страница 117.

Именно там появилась сама Отрясательница Слов.

Это была не то притча, не то сказка. Лизель не могла решить, что именно. Даже спустя несколько дней, когда она посмотрела оба слова в «Словаре Дудена», она так и не смогла выбрать.

На предыдущей странице было небольшое предуведомление.

* * * СТРАНИЦА 116* * *

Лизель, я едва не зачеркнул эту историю. Думал, ты уже слишком большая для таких сказок, но, может, она годится и для больших. Я думал о тебе, о твоих книгах и словах, и мне в голову пришла эта вот странная история. Надеюсь, ты найдешь в ней что-нибудь полезное.

Лизель перевернула страницу.

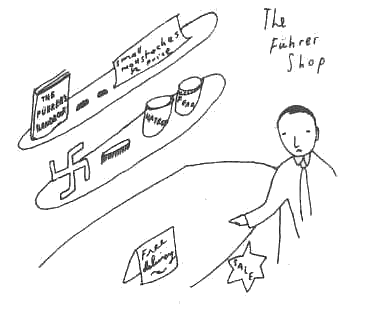

ЖИЛ-БЫЛ один странный человечек. Он решил, что в его жизни важны будут три вещи:

1. Он будет укладываться волосы не как все, а в другую сторону.

2. Он сделает себе маленькие странные усики.

3. Однажды он будет править миром.

Довольно долго молодой человек бродил, раздумывая, планируя и вычисляя, как ему заполучить мир. И вот однажды его ни с того ни с сего осенило — идеальный план. Он увидел мать, гулявшую с ребенком. Мать долго отчитывала своего мальчика, пока тот наконец не заплакал. А через несколько минут она заговорила с ним очень мягко, и мальчик успокоился и даже улыбнулся. Молодой человек бросился к той матери и обнял ее.

— Слова! — Он ухмыльнулся.

— Что?

Но ответа не было. Он уже убежал.

Да, фюрер решил, что он завоюет мир словами.

— Я ни за что не стану стрелять из ружья, — постановил он. — Мне это не понадобится.

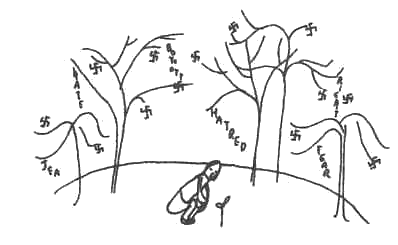

Но безрассудным он не был, отнюдь. Следует отдать ему должное хотя бы в этом. Он вовсе не был глупым. Для начала наступления он замыслил посеять слова в своей стране всюду, где только можно.

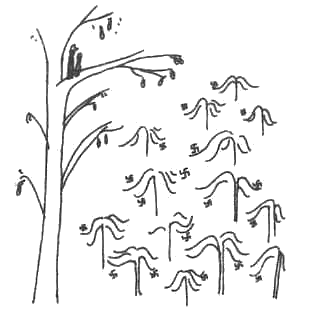

Он сажал их день и ночь, ухаживал за ними.

Смотрел, как они растут — и вот однажды густые леса слов зашумели по всей Германии… Она стала страной выращенных мыслей.

ПОКА СЛОВА росли, наш юный фюрер посеял и другие семена — чтобы вырастить знаки, и эти всходы тоже вот-вот должны были зацвести. Время пришло. Фюрер взялся за дело.

Он позвал народ в свое блистательное сердце, заманивая людей самыми красивыми, самыми гнусными словами, что он собрал лесу своими руками и люди пришли.

Их всех ставили на конвейер и прокатывали через безостановочную машину, которая за несколько секунд вкладывала в них всю жизнь. В них заливали слова. Время исчезало, и теперь люди знали все, что им нужно знать. Они попадали под гипноз.

Потом из раздали подходящие знаки, и все стали счастливыми.

Скоро спрос на славные гнусные слова и знаки вырос до того, что потребовалось очень много людей ухаживать за растущими лесами. У некоторых работа была — забираться на деревья и сбрасывать слова тем, кто подбирал их внизу. Собранные слова вливали в остатки фюрерова народа, не говоря уж о тех, кто приходил за добавкой.

Люди, которые лазали на деревья, назывались отрясатели слов.

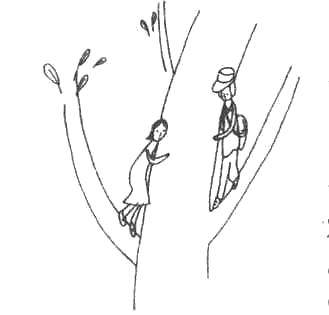

ЛУЧШИМИ отрясателями становились те, кто понимал истинную силу слов. Они всегда могли залезть выше всех. Одной из таких отрясательниц была маленькая худенькая девочка. Она считалась лучшей в своем лесу, потому что знала, насколько бессильным человек остается БЕЗ слов.

Вот почему она могла залезать выше всех. У нее была жажда. Она жаждала слов.

Но вот однажды она встретила человека, которого презирали в ее стране, хотя он тоже там родился. Они подружились, и когда этот человек заболел, отрясательница слов уронила ему на лицо одну-единственную слезинку. Слезинка была сделана из дружбы — одного слова, — она высохла и превратилась в семечко. Когда девочка в следующий раз пошла в лес, она посадила это семечко среди других деревьев. И стала поливать каждый раз перед работой и после.

Сначала ничего не менялось, но однажды к вечеру, когда дедвочка после рабочего дня за отрясанием слов пришла взглянуть, из земли выскочил маленький росток. Девочка долго смотрела на него.

Дерево росло каждый день, быстрее прочих, и наконец, стало самым высоким деревом во всем лесу. Все приходили на него поглядеть. Шептались и ждали… фюрера.

Разгневанный фюрер немедленно объявил, что дерево надо срубить. Тут из толпы выбралась отрясательница слов. Она упала на четвереньки.

— Пожалуйста, — заплакала она, — не надо рубить мое дерево.

Но фюрера это не тронуло. Он не мог позволить себе делать исключения из правил. Отрясательницу слов оттащили прочь, а фюрер повернулся к своему помощнику и сказал:

— Топор, пожалуйста.

ТУТ отрясательница слов вырвалась. И побежала. Она полезла на дерево, и лезла, даже когда топор фюрера заколотил по стволу и добралась до самых высоких ветвей. До нее смутно доносились снизу голоса и стук топора. Мимо проходили облака — словно белые чудища с серыми сердцами. Испуганная, но упрямая отрясательница слов не спускалась. Все ждала, когда дерево начнет падать.

Но оно не шелохнулось.

Прошло много часов, но топор фюрера так и не смог вырубить из ствола дерева ни одной щепочки. Устав до изнеможения, фюрер приказал продолжить другому человеку.

Прошли дни.

Им на смену пришли недели.

Сто девяносто шесть солдат не могли причинить дереву отрясательницы слов никакого вреда.

— Но что она там ест? — спрашивали люди. — Где она спит?

Люди не знали, что другие отрясатели слов бросали ей продукты и она спускалась к нижним ветвям и подбирала их.

ШЕЛ ДОЖДЬ. Шел снег. Сменяли друг друга времена года. Отрясательница слов не спускалась.

Когда последний лесоруб сдался, он крикнул:

— Эй, словотряска! Можешь спуститься! Твое дерево никто не может срубить.

Отрясательница слов, которая едва могла расслышать фразы того человека, ответила шепотом. Она подала слова вниз сквозь ветки.

— Нет, спасибо, — сказала она, ибо знала, что дереву не дает упасть только она.

НИКТО не знает, сколько времени миновало, только однажды в тот город пришел новый лесоруб. Он гнулся под тяжестью торбы. Глаза его тащились. Ступни прогибались.

— Дерево? — спрашивал он у людей. — Где дерево?

За ним увязалась толпа, и когда он пришел к дереву, верхние ветви скрылись в облаках. Отрясательница слов едва расслышала, как люди кричали снизу, что пришел новый лесоруб положить конец ее дежурству.

— Она не спустится, — говорили люди, — ни к кому.

Они не знали, кто этот лесоруб, и не знали, что он никогда не отступает.

Он открыл свою торбу и вынул из нее не топор, а что-то маленькое.

Люди рассмеялись.

— Старым молотком не свалишь дерево! — сказали они.

Молодой человек не слушал. Знай себе шарил в торбе, выискивая гвозди. Взял три гвоздя в тор, а четвертый попробовал забить в ствол дерева. Нижние сучья дерева были уже очень высоко от земли, и человек рассчитал, что ему понадобится четыре гвоздя для ступеней, чтобы добраться до первого сука.

— Посмотрите на этого болвана, — заревел кто-то из зрителей. — Никто не смог свалить дерево топором, а этот думает, что сможет…

И тут зритель примолк.

ПЕРВЫЙ гвоздь вошел в дерево и крепко засел в нем после пяти ударов. Затем вошел второй, и молодой человек начал карабкаться по стволу.

После четвертого гвоздя он оказался в ветвях и полез дальше. Его подмывало крикнуть, что он лезет, но он решил этого не делать.

Казалось, он лез много километров, и прошло немало часов, прежде чем он добрался до вершины дерева, а добравшись, увидел, что отрясательница слов спит, завернувшись в одеяло и в облака.

Много минут он смотрел на нее.

Солнечное тепло нагревало облачную крышу.

Молодой человек протянул руку и тронул девочку за локоть, и отрясательница слов проснулась.

Протерла глаза и долго рассматривала его лицо, а потом заговорила.

— Это и правда ты?

Это с твоей щеки, думала она, я подняла семечко?

Человек кивнул.

Сердце его дрогнуло, и он крепче вцепился в ветки.

— Да, я.

ВДВОЕМ ОНИ сидели на вершине дерева. Ждали, когда рассеются облака, а лишь стоило тем расступиться, они увидели весь лес.

— Он растет, не переставая, — сказала девочка.

— Но и оно тоже. — И молодой человек посмотрел на ветку, державшую его за руку. Тут не поспоришь.

Когда они нагляделись и наговорились, стали спускаться. Одеяла и запасы еды они оставили на вершине.

Люди не верили своим глазам, а в тот момент, когда отрясательница слов и молодой человек ступили на землю, на дереве наконец, начали появляться зарубки топора. Синяки. Порезы в стволе, и земля вокруг задрожала.

— Оно падает! — закричала молодая женщина. — Дерево падает! — Она была права. Дерево отрясательницы слов начало медленно крениться всем своим многокилометровым ростом. Земля засасывала его, и дерево стонало. Мир встряхнуло, а когда все успокоилось, дерево лежало посреди остального леса. Тот ни за что бы не пострадал, но по крайней мере в нем пролегла тропинка совершенно иного цвета.

Отрясательница слов и молодой человек забрались на горизонтальный ствол. Обходя ветви, они зашагали вперед. А оглянувшись, увидели, что большинство зевак начали расходиться по своим местам. Кто туда. Кто сюда. По всему лесу.

Но, шагая дальше, несколько раз они останавливались и прислушивались. Им казалось, что они слышат голоса и слова позади, на дереве отрясательницы слов.

Лизель долго сидела за кухонным столом, гадая, кем в том лесу и во всей этой истории был Макс Ванденбург. Свет вокруг нее укладывался. Лизель уснула. Мама отправила ее в постель, и девочка легла, прижимая к груди Максову книгу.

Через несколько часов, проснувшись, она получила ответ на свой вопрос.

— Ну конечно, — прошептала она. — Конечно, я знаю, где он там. — И она снова уснула.

Снилось ей то дерево.

КОЛЛЕКЦИЯ КОСТЮМОВ АНАРХИСТА

* * * ХИММЕЛЬ-ШТРАССЕ, 35, 24 ДЕКАБРЯ * * *

В отсутствие обоих отцов Штайнеры пригласили Розу и Труди Хуберман, а также Лизель к себе.

Придя, они застали Руди за объяснением своего костюма.

Он посмотрел на Лизель, и рот у него открылся еще шире, хоть и самую малость.

Дни перед Рождеством 1942 года выдались плотные и тяжелые от снега. Лизель много раз перечла «Отрясательницу слов»: и саму историю, и множество набросков и комментариев до и после. В сочельник она решилась насчет Руди. И плевать, что поздно.

Лизель пришла к соседям как раз перед самой темнотой и сказала Руди, что приготовила ему рождественский подарок.

Руди посмотрел на ее руки, потом на землю по бокам от ее ног.

— Ну и где же он, к черту?

— Ну и отстань.

Но Руди понял. Он видел Лизель такой и прежде. Шалые глаза и липкие пальцы. Ее окутывало дыхание воровства, и Руди чуял его.

— Ага, подарок, — заключил он. — Его у тебя еще нет, так?

— Нет.

— И ты не будешь его покупать.

— Конечно нет. Ты что, думаешь, у меня есть деньги? — Снег еще сыпал. На краю травы битым стеклом намерз лед. — У тебя есть ключ? — спросила Лизель.

— От чего? — Впрочем, Руди соображал недолго. Он ушел в дом и скоро вернулся. И сказал словами Виктора Хеммеля: — Пора за покупками.

Свет быстро таял; кроме церкви, все заведения на Мюнхен-штрассе закрылись на Рождество. Лизель шагала торопливо, чтобы попадать в ногу со своим голенастым соседом. Подошли к намеченной витрине. STEINER — SCHNEIDERMEISTER. На стекле застыл тонкий слой грязи и копоти, нанесенных за много недель. По ту сторону манекены замерли, как свидетели. Серьезные и нелепо франтоватые. Трудно отделаться от чувства, что они все видят.

Руди сунул руку в карман.

Был сочельник.

Его отец находился под Веной.

Руди казалось: отец был бы не против, если они проникнут в его драгоценную мастерскую. Этого требовали обстоятельства.

Дверь бегло отворилась, и они вошли. Первым побуждением Руди было щелкнуть выключателем, но электричество уже отключили.

— Свечка есть?

Руди переполошился:

— Я же ключ принес. И вообще, это ты придумала.

Посреди этого спора Лизель споткнулась о какой-то бугор в полу. Следом за ней полетел манекен. Зацепился за ее руку и, навалившись на Лизель, распался на части внутри костюма.

— Сними с меня эту дрянь! — Четыре куска. Торс с головой, ноги и две отдельных руки. Избавившись от него, Лизель поднялась и просипела: — Езус, Мария.

Руди поднял манекеновую руку и похлопал ею Лизель по плечу. Девочка испуганно обернулась, а Руди дружески протянул ей ладонь.

— Приятно познакомиться.

Несколько минут они медленно продвигались по тесным тропинкам мастерской. Руди направился к прилавку. Споткнувшись о пустой ящик и растянувшись, взвизгнул и выругался, потом вернулся ко входу.

— Ерунду затеяли, — сказал он. — Подожди минутку. — Лизель сидела, сжимая манекенову руку, пока Руди не вернулся с зажженной церковной лампадой.

Его лицо замыкалось в кольце света.

— Ну так где этот подарок, которым ты хвалилась? Если кто-нибудь их этих жутких манекенов, то лучше не надо.

— Дай мне свет.

Руди пробрался в дальний левый отдел лавки, и Лизель, взяв в руку лампаду, другой принялась перебирать костюмы на вешалке. Вытянула было один, но быстро передумала.

— Не, этот великоват. — Еще две прикидки, и Лизель повернулась к Руди с темно-синим костюмом в руках. — Вот этот вроде твоего размера, а?

Лизель сидела в темноте, а Руди примерял костюм за шторкой. Кружок света и одевающаяся тень.

Вернувшись, он поднял лампаду повыше, чтобы Лизель могла посмотреть. Высвободившись из шторки, свет встал столбом, сияя на элегантном костюме. Осветил он и грязную рубашку, и разбитые ботинки.

— Ну как? — спросил Руди.

Лизель разглядывала его основательно. Обошла кругом и пожала плечами.

— Неплохо.

— Неплохо! Я выгляжу гораздо лучше, чем неплохо.

— Ботинки подкачали. И рожа.

Руди поставил лампаду на прилавок и кинулся на Лизель в притворной ярости — и тут Лизель поймала себя на том, что ей как-то не по себе. Когда Руди споткнулся и рухнул на униженный манекен, девочке стало и легче, и разочарованнее.

Руди с полу рассмеялся.

Потом закрыл глаза, крепко зажмурил.

Лизель метнулась к нему.

Склонилась.

Поцелуй его, Лизель, поцелуй.

— Руди, ты что? Руди?

— Я скучаю по нему, — сказал мальчик в сторону, по-над полом.

— Frohe Weihnachten, — ответила Лизель, помогая ему подняться и одергивая на нем костюм. — С Рождеством.

Назад: ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ «ПОЛНЫЙ СЛОВАРЬ И ТЕЗАУРУС ДУДЕНА» с участием: шампанского и аккордеонов — трилогии — немногих сирен — похитителя неба — делового предложения — долгой прогулки в дахау — покоя — идиота и нескольких мужчин в плащах

Дальше: ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЧУЖАК» с участием: нового искушения — картежника — снегов Сталинграда — нестареющего брата — аварии — горького привкуса вопросов — набора инструментов, окровавленного и медведя — разбитого самолета — и возвращения домой