Что означает соблазн

(из книги Ж. Бодрийяра «Соблазн», перевод с французского А. Гараджи)

…Быть обольщенным – значит быть совращенным от своей истины. Обольщать – значит совращать другого от его истины. Обольщение непосредственно, мгновенно обратимо, и эта обратимость составляется вызовом, вплетенным в его игру, и тайной, в которой оно утопает.

Сила привлекающая и отвлекающая, сила поглощающая и завораживающая, сила низвержения не только секса, но и вообще всего реального, сила вызова – не экономия пола и слова, но всегда только эскалация прелести и насилия, мгновенная вспышка страсти, в которую при случае и секс может нагрянуть, но которая с таким же успехом исчерпывается лишь самой собой, в этом процессе вызова и смерти, в радикальной неопределенности, отличающей ее от влечения, которое неопределенно в отношении своего объекта, но определенно как сила и как начало, тогда как страсть обольщения не имеет ни субстанции, ни начала: свою интенсивность она берет не от какого-то заряда либидо, не от какой-то энергии желания, но от чистой формы игры и чисто формальной эскалации взлетающих ставок.

Соблазнение. Древнеримская фреска

Таков и вызов. Он такая же дуально-дуэльная форма, которая исчерпывается в одно мгновение и чья интенсивность коренится в этой немедленной, непосредственной реверсии. Он тоже околдовывает, как какие-нибудь лишенные смысла слова, на которые мы по этой абсурдной причине не можем не ответить. Что заставляет отвечать на вызов? Вопрос таинственный, под стать другому: что соблазняет?

Есть ли что соблазнительней вызова? Вызов или обольщение – это всегда стремление свести другого с ума, но только взаимным умопомрачением, безумствуя объединяющим их умопомрачительным отсутствием, и взаимным поглощением. Вот неизбежность вызова, и вот почему невозможно не ответить на него: он вводит своего рода безумное отношение, резко отличающееся от отношений коммуникации или обмена: дуальное отношение, скользящее по знакам хотя и бессмысленным, но связанным каким-то фундаментальным правилом и тайным соблюдением его.

Вызов кладет конец всякому договору и контракту, всякому обмену под управлением закона (закона природы или закона стоимости), все это он заменяет неким пактом, в высшей степени условным и ритуализованным, неотступным обязательством отвечать и повышать ставки, управляемым фундаментальным правилом игры и скандированным согласно своему собственному ритму. В противоположность закону, который всегда куда-нибудь вписан, в скрижали, в сердце или в небо над головой, этому фундаментальному правилу не обязательно быть изложенным, оно вообще не должно излагаться. Оно непосредственно, имманентно, неизбежно (закон – трансцендентен и эксплицитен).

Нет и не может быть контракта обольщения, контракта вызова. Для появления вызова или обольщения всякое договорное отношение должно исчезнуть, уступив место дуальному отношению, которое составляется из тайных знаков, изъятых из обмена и всю свою интенсивность черпающих в своей формальной разделенности, в своей непосредственной реверберации. Таковы же чары обольщения, которое кладет конец всякой экономии желания, всякому сексуальному либо психологическому контракту и подставляет взамен умопомрачение ответа – никаких вкладов: только ставки – никакого контракта: только пакт – ничего индивидуального: только дуальное – никакой психологичности: только ритуальность – никакой естественности: только искусственность. Стратегия личности: судьба.

Вызов и обольщение бесконечно близки. Но не найдется ли все же между ними некоторого различия? Ведь если вызовом предполагается вытащить другого на территорию, где сами вы сильны и где другой тоже обретет силу в результате бесконечного повышения ставок, то стратегией обольщения, наоборот, предполагается выманить другого на территорию, где вы сами слабы и где другого тоже вскоре поразит эта же слабость. Слабость с расчетом, слабость вне расчета: вызов другому – приколоться и проколоться.

Соблазнять – значит делать хрупким. Соблазнять – значит давать слабину. Мы никогда не соблазняем своей силой или знаками силы, но только своей слабостью. Мы ставим на эту слабость в игре обольщения, которое только благодаря этому обретает свою мощь.

Мы обольщаем своей смертью, своей уязвимостью, заполняющей нас пустотой. Секрет в том, чтобы научиться пользоваться этой смертью вместо взгляда, вместо жеста, вместо знания, вместо смысла.

Все возвращается в пустоту, наши слова и жесты не исключение, но некоторые, прежде чем исчезнуть, улучают миг и в предвосхищении конца вспыхивают ярчайшим соблазном, какой другие так никогда и не узнают. Секрет обольщения – в этом призывании и отзывании другого жестами, чья медлительность, напряженная подвешенность поэтичны, как падение или взрыв в замедленной съемке, потому что тогда нечто, прежде чем свершиться, улучает миг, чтобы дать вам почувствовать свое отсутствие, что и составляет совершенство «желания», если таковое вообще достижимо.

* * *

Соблазн не в простой видимости, как и не в чистом отсутствии, но в затмении присутствия. Его единственная стратегия – разом наличествовать и отсутствовать, как бы мерцая или мигая, являя собой некое гипнотическое приспособление, которое концентрирует и кристаллизует внимание вне какого бы то ни было смыслового эффекта. Отсутствие здесь соблазняет присутствие.

Суверенная мощь обольстительницы: она «затмевает» какой угодно контекст, какую угодно волю. Она не может допустить установления других отношений, даже самых близких, аффективных, любовных, сексуальных – этих в особенности, – не ломая их тут же, чтобы обратить в прежнюю стороннюю завороженность. Не покладая рук старается она избежать любых отношений, при которых в тот или иной момент наверняка встал бы вопрос об истине. Она разрывает их с легкостью. Она не отвергает их, не разрушает: она сообщает им мерцающую прерывистость. В этом весь ее секрет: в мерцании присутствия. Ее никогда нет там, где ее думают застать, никогда там, где ее желают. Она сама «эстетика исчезновения», как сказал бы Вирилио.

Даже желание заставляет она выполнять функции приманки. Для нее не существует никакой истины желания или тела, как и любой другой вещи. Даже любовь и половой акт могут быть перекроены в элементы обольщения, всего-то и требуется, что придать им эклиптичную форму появления/исчезновения, т. е. прерывистой линии, внезапно обрывающей всякий аффект, всякое удовольствие, всякое отношение, чтобы вновь утвердить верховное требование соблазна, трансцендентную эстетику соблазна под имманентной этикой удовольствия и желания. Даже любовь и плотское общение оказываются обольстительным нарядом, самым тонким и изысканным из всех украшений, что изобретает женщина для обольщения мужчины. Но ту же самую роль могут сыграть стыдливость или отказ. Все тогда оказывается таким украшением, здесь раскрывается гений видимостей.

«Любить тебя, ласкать тебя, угождать тебе – не этого я хочу, а соблазнить тебя, но не затем, чтоб ты любил меня или доставлял удовольствие, – а только чтобы ты был соблазнен». Есть своего рода духовная жестокость в игре обольстительницы, в том числе и по отношению к ней самой. Перед лицом такой ритуальной требовательности, всякая аффективная психология просто слабость. Ни малейшей лазейки для бегства не оставляет этот вызов, в котором без остатка улетучиваются любовь и желание. И ни малейшей передышки: эта завороженность не может перестать ни на миг, иначе рискует пойти прахом и обратиться в ничто.

Настоящая обольстительница может существовать лишь в состоянии непрестанного обольщения: вне его она уже не женщина даже, она перестает быть объектом или субъектом желания, лишается лица и привлекательности – все потому, что там ее единственная страсть. Обольщение суверенно, это единственный ритуал, затмевающий все прочие, но такая суверенность жестока и жестоко оплачивается.

В стихии обольщения у женщины нет ни собственного тела, тела в собственном смысле, ни собственного желания. Что такое тело, что такое желание? Она в них не верит и играет на этом. Не имея собственного тела, она делает себя чистой видимостью, искусственной конструкцией, ловушкой, в которую попадается желание другого.

Вот в чем все обольщение: другому она позволяет думать, что он является и остается субъектом желания, сама же не попадается на эту удочку. А может быть, и в ином: она делает себя «соблазнительным» сексуальным объектом, если именно таково «желание» мужчины: соблазн просвечивает и в этой «соблазнительности» – чары соблазна сквозят в притягательности секса. Но именно сквозят – и проходят насквозь. «У меня только привлекательность, у вас же очарование» – «У жизни есть своя привлекательность, у смерти – свое очарование».

* * *

Для соблазна желание – не цель, но лишь предположительная ставка. Точнее, ставка делается на возбуждение и последующее разочарование желания, вся истина которого в этой мерцающей разочарованности, – и само желание обманывается насчет своей силы, которая ему дается лишь затем, чтобы снова быть отобранной. Оно даже никогда не узнает, что с ним творится. Ведь та или тот, кто соблазняет, может действительно любить и желать, однако на более глубоком уровне – или более поверхностном, если угодно, в поверхностной бездне видимостей, – играется другая игра, о которой никто из двоих и не подозревает и где протагонисты желания выступают простыми статистами.

Для соблазна желание – миф. Если желание есть воля к власти и обладанию, то соблазн выставляет против нее равносильную, но симулированную волю к власти: хитросплетением видимостей возбуждает он эту гипотетическую силу желания и тем же оружием изгоняет. Как кьеркегоровский обольститель считает наивную прелесть юной девушки, ее спонтанную эротическую силу мифичной, не имеющей иной реальности, кроме той, где она разжигается, чтобы затем быть уничтоженной (возможно, он ее любит и желает, но на ином уровне, в сверхчувственном пространстве соблазна девушка не более чем мифическая фигура жертвы), так и сила мужского желания, с точки зрения обольстительницы, есть только миф, из которого она плетет свое кружево, чтобы вызвать и затем отменить это желание.

И хитрости обольстителя, которыми тот искушает девушку ради ее мифической прелести, в принципе ничем не отличаются от ухищрений обольстительницы, превращающей тело свое в искусственную конструкцию ради мифического желания мужчины, – в том и другом случае имеется в виду в конечном счете обратить в ничто эту мифическую силу, будь то прелесть или желание. Обольщение всегда имеет в виду обратимость и экзорцизм какой-то силы. И обольщение – не только искусственность, это еще и жертвенность. Смерть играет в игре соблазна, в которой всегда речь идет о том, чтобы пленить и предать закланию желание другого.

Сам же соблазн в отличие от желания бессмертен. Обольстительница, подобно истеричке, прикидывается бессмертной, вечно юной, знать не знающей никакого завтра, что вообще-то не может не изумлять, учитывая атмосферу отчаяния и разочарования, которой она окружена, учитывая жестокость ее игры. Но выживает она здесь как раз потому, что остается вне психологии, вне смысла, вне желания. Людей больше всего убивает и грузит смысл, который они придают своим поступкам – обольстительница же не вкладывает никакого смысла в то, что делает, и не взваливает на себя бремени желания.

Даже если она пытается объяснить свои действия теми или иными причинами и мотивами, с сознанием вины либо цинично, – все это лишь очередная ловушка – последняя же ловушка заключается в ее требовании разъяснений относительно себя самой: «Скажи мне, кто я такая», когда она никто и ничто, безразлична к тому, кто и что она есть, когда она существует имманентно, без памяти и без истории, а сила ее как раз в том, что она просто есть, ироничная и неуловимая, слепая к собственному существу, но в совершенстве знающая все механизмы разума и истины, в которых другие нуждаются, чтобы защититься от соблазна, и под прикрытием которых, если уметь с ними обращаться, они беспрестанно будут давать себя соблазнять.

«Я бессмертна», иными словами неуемна. То же самое подразумевает фундаментальное правило: игра никогда не должна прерываться. Ведь как ни один игрок не в состоянии перерасти саму игру, так и ни одна соблазнительница не может подняться над соблазном. Во всех своих превратностях любовь и желание никогда не должны идти ему наперекор. Нужно любить, чтобы соблазнять, а не наоборот. Соблазн наряден, им сплетается и расплетается кружево видимостей, как Пенелопа ткала и распускала свое полотно, и даже узлы желания вяжутся и разрываются тем же соблазном. Потому что видимость превыше всего, и верховную власть дает власть над видимостями.

* * *

Ни одна женщина никогда не утрачивала этой фундаментальной формы власти, никогда не лишалась этой сопряженной с соблазном и его правилами силы. Своего тела – да, своего удовольствия, желания, прав – всего этого женщины действительно были лишены. Но они всегда оставались повелительницами затмения, соблазнительной игры исчезновений и проблесков, и тем самым всегда имели возможность затмить власть своих «повелителей».

«Женщина реализует свое право и даже выполняет своего рода долг, стараясь выглядеть волшебной и сверхъестественной; она должна изумлять, должна очаровывать; будучи кумиром, она должна позлащать себя, дабы ей поклонялись. Поэтому она должна во всех искусствах черпать средства, которые позволят ей возвыситься над природой, дабы сильнее покорить сердца и поразить умы. Не суть важно, что хитрости и уловки эти всем известны, если их успех неоспорим, а воздействие неотразимо.

Лебедь и Леда. Художник Франсуа Буше

Учитывая эти соображения, художник-философ легко найдет законное обоснование приемам, использовавшимся во все времена женщинами, чтобы упрочить и обожествить, так сказать, свою хрупкую красоту; Их перечисление оказалось бы бесконечным; но если мы ограничимся лишь тем, что в наше время в просторечии именуется макияжем, то каждый легко сможет увидеть, что использование рисовой пудры, столь глупо предаваемое анафеме простодушными философами, имеет целью и результатом обесцвечивание пятен, которыми природа обидно усеяла кожу, и создание абстрактного единства крупиц и цвета кожи, каковое единство, подобно тому, что порождается благодаря использованию трико, немедленно сближает человеческое существо со статуей, то есть с неким божественным и высшим существом.

Что до искусственных теней, обводящих глаза, и румян, выделяющих верхнюю половину щек, то, хотя их использование обусловлено все тем же принципом, потребностью превзойти природу, результат удовлетворяет прямо противоположную потребность. Румяна и тени передают жизнь, жизнь сверхъестественную и избыточную; черное обрамление наделяет взор большей глубиной и загадочностью, с большей определенностью придает глазам вид окон, открытых в бесконечность; воспламеняющие скулы румяна еще ярче делают блеск очей и запечатлевают на прекрасном женском лице таинственную страстность жрицы» (Бодлер «Похвала макияжу»).

Если желание существует (гипотеза современности), тогда ничто не должно нарушать его естественной гармонии, а макияж просто лицемерие. Но если желание – миф (гипотеза соблазна), тогда ничто не воспрещает разыгрывать желание всеми доступными знаками, не процеживая их сквозь сито естественности. Тогда знаки, то показываясь, то исчезая из виду, уже одним этим являют свое могущество: так они способны стереть лицо земли. Макияж – еще один способ свести лицо на нет, вытравить эти глаза другими, более красивыми, стереть эти губы более яркими, более красными.

«Абстрактное единство, сближающее человеческое существо с божественным», «сверхъестественная и избыточная жизнь», о которых говорит Бодлер, – все это эффект легкого налета искусственности, который гасит всякое выражение.

Искусственность не отчуждает субъекта в его бытии – она его таинственным образом меняет. Ее действие видно по тому радикальному преображению, какое женщины узнают на себе перед своим зеркалом: чтобы накраситься, они должны обратиться в ничто и начать с белого листа, а накрасившись, они облекаются чистой видимостью существа с обнуленным смыслом.

Как можно настолько заблуждаться, чтобы смешивать это «избыточное» действие с каким-то заурядным камуфлированием истины? Только лживое может отчуждать истинное, но макияж не лжет, он лживее лживого (как игра травести), и потому ему выпадает своего рода высшая невинность и такая же прозрачность – абсорбция собственной наружностью, поглощение собственной поверхностью, резорбция всякого выражения без следов крови, без следов смысла – жестокость, конечно, и вызов – но кто же тут отчуждается? Только те, кто не может вынести этого жестокого совершенства, кто не может защититься от него иначе, как моральным отвращением.

Но все сбиты с толку. Как еще ответить чистой видимости, подвижной либо иератически застывшей, если не признанием ее суверенности? Смыть грим, сорвать этот покров, потребовать от видимостей немедленно исчезнуть? Чушь какая: утопия иконоборцев. За образами нет никакого Бога, и даже скрываемое ими небытие должно оставаться в тайне. Что наделяет все величайшие блоки воображения соблазном, гипнотизмом, «эстетическим» ореолом, так это полное стирание всякой инстанции, пускай даже лица, стирание всякой субстанции, пусть даже желания – совершенство искусственного знака.

* * *

Несомненно, самый замечательный пример тому мы находим в кумирах и звездах кино – это единственная великая коллективная констелляция соблазна, которую оказалась способна произвести современность. Кумиры всегда женственны, неважно, женщина это или мужчина, звезда всегда женского рода, как Бог – мужского.

Женщины здесь высоко вознеслись. Из вожделенных существ из плоти и крови они сделались транссексуальными, сверхчувственными созданиями, в которых конкретно сумел воплотиться этот разгул суеты, то ли суровый ритуал, что превращает их в поколение священных монстров, наделенных невероятной силой абсорбции, которая не уступает, а то и соперничает с силами производства в реальном мире. Вот наш единственный миф в скудную эпоху, не способную породить ничего сопоставимого с великими мифами и фигурами соблазна древней мифологии и искусства.

Только мифом своим сильно кино. Его нарративы, его реализм или образность, его психология, его смысловые эффекты – все это вторично. Силен только миф, и соблазн живет в сердце кинематографического мифа – соблазн яркой пленительной фигуры, женской или мужской (женской особенно), неразрывно связанный с пленяющей и захватывающей силой самого образа на кинопленке. Чудесное совпадение.

Звезда ничего общего не имеет с каким-то идеальным или возвышенным существом: она целиком искусственна. Ей абсолютно ничего не стоит быть актрисой в психологическом смысле слова: ее лицо не служит зеркалом души и чувств – таковых у нее просто нет. Наоборот, она тут для того только, чтобы заиграть и задавить любые чувства, любое выражение одним ритуальным гипнотизмом пустоты, что сквозит в ее экстатическом взоре и ничего не выражающей улыбке. Это и позволяет ей подняться до мифа и оказаться в центре коллективного обряда жертвенного поклонения.

Сотворение кинематографических кумиров, этих божеств массы, было и остается нашим звездным часом, величайшим событием современности – и сегодня оно по-прежнему служит противовесом для всей совокупности политических и социальных событий. Не годится списывать его в разряд воображения мистифицированных масс. Это событие соблазна, которое уравновешивает всякое событие производства.

Конечно, в эпоху масс соблазн уже далеко не такой, как в «Принцессе Клевской», «Опасных связях» или «Дневнике обольстителя», и даже не такой, каким дышат фигуры античной мифологии, которая, несомненно, больше всех других известных нарративов насыщена соблазном – но соблазном горячим, тогда как соблазн наших современных кумиров холоден, возникая на пересечении холодной среды масс и столь же холодной среды образа на пленке.

Такой соблазн отличает призрачная белизна звезд, что так впопад дали свое имя кинокумирам. Есть только два значительных события, которые раз за разом светом своим «обольщают» массы в современную эпоху: белые вспышки кинозвезд и черные сполохи терроризма. У этих двух явлений много общего. Подобно звездам, мерцающим на небе, и кинозвезды, и теракты «мигают»: не озаряют, не испускают непрерывный белый поток света, но мерцают холодным пульсирующим свечением, они распаляют и в тот же миг разочаровывают, они завораживают внезапностью своего появления и неминуемостью угасания. Они сами себя затмевают, захваченные игрой, в которой ставки взвинчиваются бесконечно.

Великие обольстительницы и великие звезды никогда не блещут талантом или умом, они блистают своим отсутствием. Они блистательны своим ничтожеством и своим холодом, холодом макияжа и ритуальной иератики. Они – воплощенная метафора необъятного ледникового процесса, который завладел нашей вселенной смысла, пойманной в мигающие сети знаков и картинок, – но одновременно они в какой-то момент истории и при стечении обстоятельств, выпадающем только раз, преображают эту вселенную в эффект соблазна.

Искрящийся блеск кино всегда был только этим чистым соблазном, этим чистым трепетанием бессмыслицы – горячим трепетом, который тем прекрасней, что рождается холодом.

Искусственность и бессмысленность: таков эзотерический лик звезды, ее посвятительная маска. Соблазн лица, где вытравлено всякое выражение, за вычетом ритуальной улыбки и столь же условной красоты. Отсутствующее белое лицо – белизна знаков, всецело отдавшихся своей ритуализованной видимости и не подчиненных более никакому глубинному закону обозначения. Пресловутая стерильность звезд: они не воспроизводят себя, но всякий раз умеют фениксом воспрянуть из собственного пепла, как обольстительная женщина – из своего зеркала.

Эти великие обольстительные личины – наши маски, наши изваяния, не хуже тех, что на острове Пасхи. Впрочем, не будем обманываться: из истории мы знаем горячие толпы, пылающие обожанием, религиозной страстью, жертвенным порывом или бунтом; сегодня же есть только холодные массы, пропитанные соблазном и завороженностью. Их личина создается кинематографом, и жертвы ее творятся по иному обряду.

Смерть звезд лишь неизбежное следствие их ритуального обожания. Они должны умирать, они всегда должны быть уже мертвы. Это необходимо, чтобы быть совершенным и поверхностным – того же требует макияж.

Впрочем, на какие-то мрачные размышления нас это не должно наводить. Ведь здесь мысль о единственно возможном бессмертии, а именно бессмертии искусственного творения, только оттеняет собой другую идею, которую и воплощают кинозвезды, – что сама смерть может блистать своим отсутствием, что вся она разрешается видимостью, искрящейся и поверхностной, что она – обольстительная внешность…

* * *

Но пусть даже соблазн – страсть или судьба, чаще всего верх одерживает обратная страсть: не поддаться соблазну. Мы бьемся, чтобы укрепить себя в своей истине, мы бьемся против того, что хочет нас совратить. Мы отказываемся соблазнять из страха быть соблазненными.

Все средства хороши, чтобы этого избежать. Мы можем без передышки соблазнять другого, только бы самим не уступить соблазну – можно даже притвориться обольщенным, чтобы положить конец всякому обольщению.

Истерия соединяет страсть обольщения со страстью симуляции. Она защищается от соблазна, расставляя знаки-ловушки: всякая вера в них у нас отнимается как раз тогда, когда они поддаются прочтению подчеркнуто обостренно. Все эти терзания, преувеличенные угрызения совести, патетические шаги к примирению, нескончаемые увещевания и подзуживания, вся эта круговерть с целью разрушить цепь событий и обеспечить собственную неприкосновенность, это навязываемое другим умопомрачение и эта ложь – все это род окрашенного соблазном устрашения-сдерживания со смутным намерением не столько соблазнить самому, сколько ни в коем случае не дать соблазнить себя.

Ни задушевности, ни тайны, ни аффекта – такова истеричка, которая целиком отдается внешнему шантажу, погоне за эфемерным, зато тотальным правдоподобием своих «симптомов», абсолютному требованию заставить других поверить (как мифоман со своими историями) и одновременному развенчанию всякой веры – причем не пытаясь даже использовать иллюзии, разделяемые другими.

Абсолютный запрос при полной невосприимчивости к ответу. Запрос, растворяющийся в знаковых и постановочных эффектах. Соблазн тоже смеется над истиной знаков, но он-то ее превращает в обратимую видимость, тогда как истерия играет ею, но ни с кем не желает разделить эту игру. Как если бы она себе одной присвоила весь процесс обольщения, перебивая собственные ставки и сама себя взвинчивая, другому же не оставляя ничего, кроме ультиматума своей истерической конверсии, без какой-либо надежды на реверсию.

Истеричке удается сделать преградой соблазну свое собственное тело: соблазн, обращаемый в камень собственным телом, завораживаемый своими же симптомами. С единственной целью, чтобы другой окаменел в ответ, сбитый с толку патетической психодрамой разыгранной подмены: если соблазн – вызов, то истерия – шантаж.

Сегодня большинство знаков, сообщений (в числе прочего) навязывается нам именно таким истерическим способом, предполагающим устрашением заставить нас говорить, верить, получать удовольствие, способом шантажа, вынуждающего на слепую психодраматическую сделку лишенными смысла знаками, которые между тем все умножаются и гипертрофируются как раз по причине того, что в них нет больше тайны и что им нет больше доверия. Знаки без веры, без аффекта, без истории, знаки, которых ужасает сама идея обозначать что-либо – совсем как истеричку ужасает мысль, что она может быть соблазненной.

В действительности истеричку ужасает бездна отсутствия, зияющая в самом сердце нашем. Ей нужно себя опустошить, своей нескончаемой игрой изгнать это отсутствие, в тайнике которого еще могла бы расцвести любовь к ней, где она сама могла бы еще себя любить. Зеркало, позади которого, на грани самоубийства, но умея приплести самоубийство, как и все прочее, к процессу театрального и запирательского обольщения, – она остается бессмертна в своей показной изменчивости.

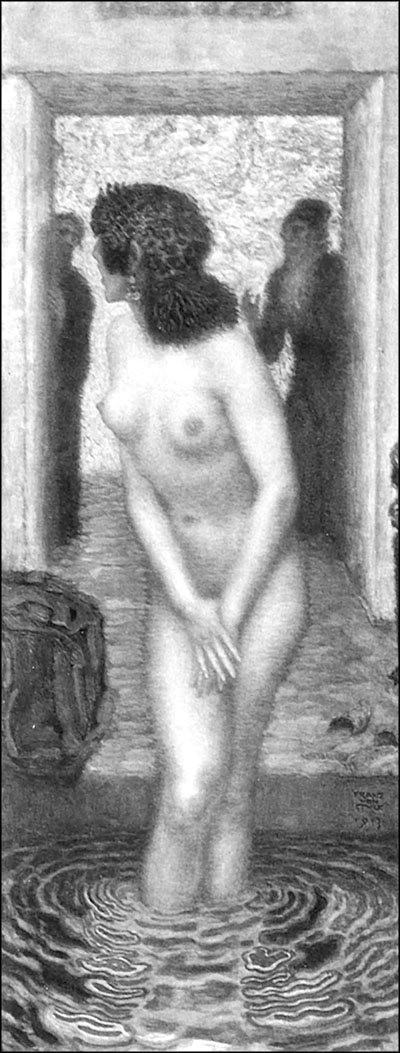

Сусанна. Художник Франц Риттер фон Штюк

Тот же процесс, но как бы обратной истерии, при анорексии, фригидности, импотенции: превратить свое тело в изнанку зеркала, стереть с него все знаки соблазна, лишить его очарования и сексуальности точно так же предполагает шантаж и ультиматум: «Вы меня не соблазните, только попробуйте, я бросаю вам вызов». Тем самым соблазн проступает даже там, где он отвергнут – в отказе от соблазна, поскольку вызов – одна из основных его модальностей. Только вызов должен все-таки оставлять место для ответа, должен быть готов (сам того не желая) уступить ответному соблазну, в данном же случае игра прерывается. Прерывается опять-таки телом, но если здесь инсценируется отказ от соблазна, то истеричка отделывается постановкой запроса на соблазн. В любом случае, речь идет о неприятии возможности соблазнять и быть соблазненным.

Проблема, таким образом, не половая или пищеварительная импотенция, со всем ее кортежем психоаналитических резонов и не-резонов, но импотенция в отношении соблазна. Разочарование, неврозы, тревога, фрустрация – все, с чем сталкивается психоанализ, конечно же, обусловлено неспособностью любить и быть любимым, наслаждаться и дарить наслаждение, но радикальная разочарованность вызывается соблазном и его осечкой.

Действительно больны лишь те, кто радикально недосягаем для соблазна, пусть даже они прекрасно могут любить и получать наслаждение. И психоанализ, воображая, будто занимается болезнями желания и пола, в действительности имеет дело с болезнями соблазна (хотя именно психоанализ немало потрудился, чтобы вывести соблазн из его собственной сферы и запереть в дилемме пола). Дефицит, переносимый тяжелей всего, имеет отношение не столько к наслаждению, удовлетворению (насущных и сексуальных потребностей) или символическому Закону, сколько к прельщению, очарованию и правилу игры. Лишиться соблазна – вот единственно возможная кастрация.

К счастью, подобная операция раз за разом прогорает, соблазн фениксом возрождается из пепла, а субъект не в силах помешать тому, чтобы все обернулось последней отчаянной попыткой обольщения (как происходит, скажем, в случае импотенции или анорексии), чтобы отказ обернулся вызовом. Наверное, то же самое происходит даже в обостренных случаях отречения от собственной сексуальности, где соблазн выражается в своей наиболее чистой форме, поскольку и тут другому брошен вызов: «Докажи мне, что речь не об этом»…

* * *

Одно из часто приводимых свидетельств угнетения женщин – лишения, которые они претерпевают в плане сексуального наслаждения, неадекватность их наслаждения. Но «традиционной» женщине ни вытеснением, ни запретом в наслаждении не отказывалось: она целиком соответствовала своему статусу, вовсе не была закрепощенной или пассивной и не мечтала из-под палки о своем грядущем «освобождении». Это только добрым душам женщина видится в ретроспективе извечно отчужденной – а затем обретающей свободу для своего желания. Теперь каждому надлежит поднапрячься и незамедлительно возместить убытки по схеме сексуального марафона или гонки на выживание.

Наслаждение приняло облик насущной потребности и фундаментального права. Младшее в семействе человеческих прав, оно быстро обрело достоинство категорического императива. Перечить ему безнравственно. Но оно лишено даже обаяния кантовских бесцельных целесообразностей. Оно навязывается под видом учета и менеджмента желания, контроля и самоконтроля, который никто не вправе игнорировать, точно так же как и закон.

Это означает закрывать глаза на то, что и наслаждение обратимо, т. е. отсутствие или отказ от оргазма может подарить высшую интенсивность. Как раз здесь, когда сексуальная цель снова обретает алеаторный характер, и возникает нечто такое, что может быть названо соблазном или удовольствием.

С другой стороны, само наслаждение может оказаться лишь предлогом для иной, более захватывающей, более страстной игры – так в «Империи чувств», где цель, а точнее ставка любовной игры – не столько оргазм, сколько достижение его предела и запредельности по ту сторону наслаждения, вызов, который забивает чистый процесс желания, потому что логика его умопомрачительней, потому что он страсть, а противник – всего лишь влечение.

Но это же умопомрачение может разыгрываться и при отказе от наслаждения. Кто знает, что скрывается за «обделенностью» женщин – не играли на праве сексуальной сдержанности, которым они во все времена с успехом пользовались, парадируя своей неудовлетворенностью, бросая вызов мужскому наслаждению как всего лишь наслаждению? Никто не знает, каких разрушительных глубин может достигать эта провокационная стратегия, какое в ней скрыто могущество. Мужчина так и не вырвался из этой ловушки, оставленный наслаждаться в одиночку, ограниченный простым суммированием своих удовольствий и побед.

Кто одержал верх в этой игре со столь непохожими стратегиями? На первый взгляд по всей линии противостояния торжествует мужчина. Но на самом деле нет уверенности, что он не потерялся и не увяз на этой зыбкой почве, как и на поле битвы за власть, обратившись в странное бегство вперед, когда уже никакое механическое накопление, никакой расчет не гарантируют ему спасения, не избавляют от затаенного отчаяния по тому, что все время от него ускользает.

С этим надо было кончать – женщины обязаны кончать. Так или иначе, их требовалось освободить и заставить получать наслаждение – положив конец этому невыносимому вызову, который в конечном счете аннулирует наслаждение всегда возможной стратегией ненаслаждения. Ведь у наслаждения нет стратегии – это просто энергия, текущая к своей цели. Наслаждение, таким образом, ниже стратегии – конкретная стратегия может использовать его как материал, а само желание – как тактический элемент.

Женское всегда имело собственную стратегию, неуемную и победоносную стратегию вызова (одна из высших форм которого – обольщение). Что толку слезно сожалеть об ущербе, нанесенном женскому, и стремиться его возместить? Что толку играть в заступников слабого пола? Игры всегда, в любой момент истории, разыгрываются сразу целиком, с выкладыванием всех карт и всех козырей. И в этой игре мужчины не выиграли, совсем нет. Скорее, это женщины вот-вот проиграют в ней сегодня, как раз под знаком наслаждения.

Все сексуальное освобождение сводится к стратегии навязывания женского права, женского статуса, женского наслаждения. Передержка и постановка женского как секса, оргазма – как размноженного доказательства секса.

Об этом ясно свидетельствует порнография. Агрессивная реклама кончающей женственности в порнотрилогии зияния, оргазма и значности – лишь средство как можно надежнее схоронить неопределенность, витавшую некогда над этим «черным континентом». Кончилась «вечная ирония женского», о которой говорил Гегель. Отныне женщина будет кончать и знать – почему. Женственность станет видна насквозь – женщина как эмблема оргазма, оргазм как эмблема сексуальности. Никакой неопределенности, никакой тайны. Торжество радикальной непристойности.

* * *

Женское – не только соблазн, это и вызов, бросаемый мужскому, ставящий под вопрос существование мужского как пола, его монополию на пол и наслаждение, его способность пойти до конца и отстаивать свою гегемонию насмерть.

Вся сексуальная история нашей культуры отмечена неослабевающим давлением этого вызова: не находя в себе сил принять его, и терпит сегодня крах фаллократия. Наверно, и вся наша концепция сексуальности рушится вместе с нею, поскольку она была выстроена вокруг фаллической функции и позитивной дефиниции пола. Всякая позитивная форма запросто приноравливается к своей негативной форме, но встречает смертельный вызов со стороны обратимой формы. Всякая структура приспосабливается к инверсии или субверсии своих терминов – но не к их реверсии. И эта обратимая форма есть форма соблазна.

Это не тот соблазн, с которым в исторической перспективе ассоциируются женщины, культура гинекея, косметики и кружев, не соблазн в редакции теорий зеркальной стадии и женского воображаемого, пространства сексуальных игр и ухищрений (хотя именно здесь сохраняется единственный ритуал тела, еще оставшийся у западной культуры, когда все прочие, включая и ритуальную вежливость, безвозвратно утеряны), но соблазн как ироническая и альтернативная форма, разбивающая сексуальную референцию, пространство не желания, но игры и вызова.

Сценарий, который легко угадывается даже в простейшей игре соблазна: я не поддамся, ты не заставишь меня кончить, а я заставлю тебя играть и украду твое наслаждение. Едва ли верно низводить эту динамичную игру до уровня сексуальной стратегии. Правильней будет назвать ее стратегией смещения, совращения, отклонения истины пола: играть – не кончать. Здесь обнаруживается суверенность соблазна, который есть страсть и игра, принадлежащие к строю знака, и в перспективе соблазн всегда торжествует, потому что обратимость и неопределенность – основные черты этого строя.

Закон обольщения – прежде всего закон непрерывного ритуального обмена, непрестанного повышения ставок обольстителем и обольщаемым – нескончаемого потому, что разделительная черта, которая определила бы победу одного и поражение другого, в принципе неразличима – и потому, что этот бросаемый другому вызов (уступи еще больше соблазну, люби меня больше, чем я тебя!) может быть остановлен лишь смертью…

Изрядная ирония женственности всегда окрашивала соблазн, не менее яркой иронией расцвечена и ее сегодняшняя индетерминация, и та двусмысленность, в силу которой раскрутка женственности как субъекта сопровождается укоренением ее объектного статуса, т. е. порнографии в самом широком смысле. Это странное совпадение – камень преткновения для всякого освободительного феминизма, которому, конечно же, хотелось бы четко отмежевать одно от другого. Безнадежное это дело: вся значимость освобождения женственности как раз-таки в его радикальной двусмысленности.

Двусмысленность эта обнаруживается и со стороны увядающей мужественности. Панике, внушаемой мужчине «освобожденным» женским субъектом, под стать разве что его беззащитность перед порнографическим зиянием «отчужденного» пола женщины, женского сексуального объекта. Приводит ли женщину «осознание рациональности ее собственного желания» к требованию наслаждения или, захваченная тотальной проституцией, она саму себя предлагает как средство наслаждения, выступает ли женственность субъектом или объектом, освобожденной или выставленной на продажу – в любом случае она предстает как сумма пола, ненасытная прорва, прожорливая разверстость.

Не случайно порнография концентрируется на женских половых органах. Ведь эрекция – дело ненадежное (никаких сцен импотенции в порнографии – все плотно ретушируется галлюцинацией безудержной раскрытости женского тела). Сексуальность, от которой требуется постоянно, непрерывно доказывать и показывать себя, становится проблематичной в смысле шаткости маркированной (мужской) позиции.

Пол женщины, напротив, всегда самому себе равен: своей готовностью, своим зиянием, своей нулевой ступенью. И эта непрерывность, контрастирующая с прерывистостью мужского, обеспечивает женственности решительное превосходство в плане физиологического изображения наслаждения, в плане сексуальной бесконечности, сделавшейся фантазматическим измерением нашего бытия.

* * *

Потенциально сексуальное освобождение, как и освобождение производительных сил, не знает пределов. Оно требует достижения реального изобилия. Нельзя терпеть, чтобы сексуальные блага, равно как и блага материальные, оставались для кого-то редкостью. Пол женщины как нельзя лучше воплощает эту утопию сексуальной непрерывности и готовности. Потому-то все в этом обществе феминизируется, сексуализируется на женский лад: товары, блага, услуги, отношения самого разного рода – тот же эффект в рекламе, но это, конечно, не значит, что какой-нибудь стиральной машине приделываются реальные половые органы (чушь какая) – просто товару придается некое воображаемое свойство женственности, благодаря которому он кажется в любой момент доступным, всегда готовым к использованию, абсолютно безотказным и не подверженным игре случая.

Такой вот зияющей монотонностью и тешится порносексуальность, в которой роль мужского, эректирующего либо обмякшего, смехотворно ничтожна. Хардкор дела не меняет: мужское вообще больше не интересует, поскольку оно слишком определенно, слишком маркировано (фаллос как каноническое означающее) и потому слишком непрочно. Надежней завораживающая привлекательность нейтрального – неопределенного зияния, сексуальности расплывчатой и рассеянной.

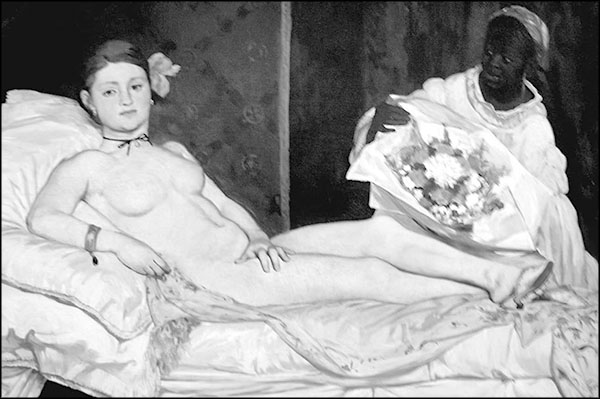

Олимпия. Художник Эдуард Мане

Исторический реванш женственности после долгих столетий вытеснения и фригидности? Возможно. Но верней сказать – истощение и ослабление половой маркировки, причем не только исторически памятной марки мужского, крепившей некогда все схемы эректильности, вертикальности, роста, происхождения, производства и т. п., а ныне бесследно изгладившейся в хаосе навязчивой симуляции всех этих тем, – но и метки женственности, во все времена запечатлявшей соблазн и обольщение. Сегодня механическая объективация знаков пола скрывает под собой торжество мужского как воплощенной несостоятельности и женского как нулевой ступени.

Не правда ли, мы оказались в оригинальной сексуальной ситуации изнасилования и насилия – «предсуицидальная» мужественность насилуется неудержимым женским оргазмом. Но это не простая инверсия исторического насилия, чинившегося над женщиной сексуальной властью мужчин. Насилие, о котором идет речь, означает нейтрализацию, понижение и падение маркированного термина системы вследствие вторжения термина немаркированного. Это не полнокровное, родовое насилие, а насилие устрашения, насилие нейтрального, насилие нулевой ступени,

Нет смысла выяснять, какие фантазмы таятся в порнографии (фетишистские, перверсивные, первосцены и т. п.): избыток «реальности» перечеркивает и блокирует любой фантазм. Возможно, впрочем, порнография – своего рода аллегория, т. е. некое форсирование знаков, барочная операция сверхобозначения, граничащая с «гротескностью» (в буквальном смысле: естественный ландшафт в «гротескно» оформленных садах искусственно дополняется природными же объектами вроде гротов и скал – так и порнография привносит в сексуальное изображение красочность анатомических деталей).

Непристойность выжигает и истребляет свои объекты. Это взгляд со слишком близкой дистанции, вы видите, чего прежде никогда не видели, – ваш пол, как он функционирует: этого вы еще не видели так близко, да и вообще не видели – к счастью для вас. Все это слишком правдиво, слишком близко, чтобы быть правдой. Это-то и завораживает: избыток реальности, гиперреальность вещи.

Так что если и сказывается в порнографии игра фантазии, то единственный фантазм здесь относится не к полу, но к реальности и ее абсорбции чем-то совершенно иным – гиперреальностью. Вуайеризм порнографии – не сексуальный вуайеризм, но вуайеризм представления и его утраты, умопомрачительность утраты сцены и вторжения непристойного.

* * *

Однако непристойность и порнография – не одно и то же. Традиционная непристойность еще наполнена сексуальным содержанием (трансгрессия, провокация, перверсия). Она играет на вытеснении с неистовством подлинной фантазии. Такую непристойность хоронит под собой сексуальное освобождение: так случилось с маркузевской «репрессивной десублимацией» (даже если нравы в целом этим не затронуты, мифический триумф «развытеснения» столь же тотален, как прежнее торжество вытеснения).

Новая непристойность, как и новая философия, взрастает на месте смерти старой, и смысл у нее иной. Раньше ставка делалась на пол неистовый, агрессивный, на реальный подтекст пола – теперь в игру вступает пол, нейтрализованный терпимостью. Конечно, он «передается» открыто и броско – но это передача чего-то такого, что прежде было скрадено. Порнография – искусственный синтез скраденного пола, его праздник – но не празднество. Нечто в стиле «нео» или «ретро», без разницы, нечто вроде натюрмортной зелени мертвой природы, которая подменяет естественную зелень хлорофилла и потому столь же непристойна, как и порнография.

Современная ирреальность не принадлежит больше к строю воображаемого – она относится к строю гиперреференции, гиперправдивости, гиперточности: это выведение всего в абсолютную очевидность реального. Как на картинах гиперреалистов, где различимы мельчайшие поры на лицах персонажей, – жутковатая микроскопичность.

Гиперреализм – не сюрреализм, это видение, которое напускается на соблазн и травит его силой зримости. Вам все время «дают больше». Цвет в кино и на телеэкране был только началом. Сегодня, показывая секс, вам дают цветную, объемную картинку, хайфай звук со всеми низкими и высокими частотами (жизнь как-никак!) – дают столько всего, что вам уже нечего добавить от себя, нечего дать взамен. Абсолютное подавление: давая вам немного слишком, у вас отнимают все. Берегитесь того, что так полно вам «передается», если сами в передаче не участвовали!

«Нормальное» трехмерное пространство по сравнению, например, с обманкой, где одно измерение опущено, – уже деградация, обеднение вследствие избыточности средств (вообще все, что является или старается выглядеть реальным, деградация такого рода). Квадрофония, гиперстерео, хайфай – это явная деградация.

Порнография – квадрофония секса. Половому акту в порнографии придаются третья и четвертая дорожки. Галлюцинаторное господство детали – наука уже приучила нас к этой микроскопии, к этому эксцессу реального в микроскопических деталях, к этому вуайеризму точности, крупного плана невидимых клеточных структур, к этой идее непреложной истины, которая уже абсолютно несоизмерима с игрой видимостей и может быть раскрыта лишь при помощи сложного технического оборудования. Конец тайны.

Разве порнография, со всеми своими фокусами, не точно также нацелена на раскрытие этой непреложной микроскопической истины – истины пола? Так что порнография – прямое продолжение метафизики, чьей единственной пищей всегда был фантазм потаенной истины и ее откровения, фантазм «вытесненной» энергии и ее производства – т. е. выведения на непристойной сцене реального.

Потому и заходит в тупик просвещенное мышление, пытаясь решить проблему порнографии: надо ли подвергать ее цензуре и допускать только хорошо темперированное вытеснение? Вопрос неразрешимый, так как порнография имеет резон: она участвует в разгроме реального – бредовой иллюзии реального и его объективного «освобождения». Невозможно освобождать производительные силы, не имея также в виду и «освобождения» пола в самой откровенной форме: то и другое равно непристойно. Коррупция пола реализмом, коррупция труда производством – все это один симптом, одна битва.

Рабочий в цепях, говорите? А как насчет японского гегемона на этих замечательных вагинальных представлениях, которые и стриптизом-то трудно назвать: девушки на краю сцены, ноги врозь, тут же зрители в одних рубахах (это как бы популярное зрелище), им разрешается куда угодно совать свой нос, разглядывать вагины хоть в упор, они толкаются, лезут, только бы получше разглядеть – что? – а девушки мило болтают с ними или же одергивают для проформы.

Все прочее в таком спектакле – бичевание, взаимная мастурбация, традиционный стриптиз – отступает в тень перед этим моментом абсолютной непристойности, ничто не сравнится с этой прожорливостью зрелища, далеко превосходящей простое сексуальное обладание.

Возвышенное порно: если бы такое было возможно, этих ребят с головы до ног затянуло бы меж раздвинутых ляжек – экзальтация смерти? Может и так, но они не просто смотрят, а еще и обмениваются замечаниями, сравнивают щелки, в какую кто уперся, причем без тени улыбки, с убийственной серьезностью, и руками ничего трогают, разве что играючи. Никакой похоти: предельно серьезный и предельно инфантильный акт, неразделенная завороженность зеркалом женского полового органа – как Нарцисс был заворожен собственным отражением.

Далеко за рамками традиционного идеализма стриптиза (там еще, возможно, и был хоть какой-то соблазн), у своего возвышенного предела порнография инвертируется в предельно очищенную непристойность, – зачем останавливаться на ню, на генитальном: коль скоро непристойное относится к строю представления, а не просто секса, оно должно исследовать всю внутренность тела и скрытых в нем органов – кто знает, сколь глубокое наслаждение может доставить его визуальное расчленение, вид всех этих слизистых и мышечных тканей?

По сравнению с японской наша порнография определяется пока еще слишком узко. У непристойности поистине бескрайнее будущее.

* * *

Но – внимание! Здесь имеется в виду не какое-то там углубление влечения, а единственно оргия реализма и оргия производства. Некий раж (тоже, наверное, влечение, но подменяющее собой все прочие), лихорадочное стремление все вывести на чистую воду и подвести под юрисдикцию знаков. Все представить в свете знака, в свете зримой энергии. И пусть всякое слово будет свободно, и пусть в точности отвечает желанию. Мы погрязли в этой либерализации, которая не что иное, как всепоглощающее разрастание непристойности. Потаенному недолго наслаждаться запретом – в конце концов до всего докопаются, все будет извлечено на свет, предано огласке и досмотру. Реальное растет, реальное ширится – в один прекрасный день вся вселенная станет реальной, реальное вселенским, и это будет смерть.

Чем дальше заводит нас безудержная тяга к «правдивости» пола, к полнейшему разоблачению сексуальной функции, тем глубже мы втягиваемся в пустую аккумуляцию знаков, тем плотнее замыкаемся в бесконечном сверхобозначении – реальности, которой больше нет, и тела, которого никогда не было. Вся наша культура тела, включая сюда способы «выражения» его «желания», всю стереофонию телесного желания, – отмечена неизгладимой печатью монструозности и непристойности.

Гегель: «Подобно тому, как на поверхности человеческого тела, в противоположность телу животного, везде раскрывается присутствие и биение сердца, так и об искусстве можно утверждать, что оно выявляет дух и превращает любой образ во всех точках видимой поверхности тела в глаз, образующий вместилище души». Значит, нет и не может быть наготы как таковой, нет и не может быть нагого тела, которое было бы только нагим, – нет и не может быть просто тела. Как в том анекдоте: белый человек спрашивает индейца, почему тот ходит голый, а индеец в ответ: «У меня все – лицо».

В нефетишистской культуре (где отсутствует фетишизация наготы как объективной истины) тело не противопоставляется, как у нас, лицу, которое одно наделяется взглядом и вообще завладевает всем богатством выражения: там само тело – лицо, и оно глядит на вас. Поэтому оно не может показаться непристойным, т. е. нарочно быть показано голым. Оно не может быть увидено голым, как у нас – лицо, потому что в действительности оно есть символическая завеса, только это и ничто иное, и соблазн рождается как раз в игре таких завес, когда тело, собственно, упраздняется «как таковое». Здесь играет соблазн – но его нет там, где завесу срывают во имя прозрачности желания или истины.

Неразличенность тела и лица в тотальной культуре видимостей – различение тела и лица в культуре смысла (здесь тело становится монструозно видимым, делается знаком монстра по имени желание) – затем тотальный триумф этого непристойного тела в порнографии, вплоть до полного стирания лица: эротические модели и актеры порнофильмов не имеют лица, они просто не могут быть ни красивыми, ни уродливыми, ни выразительными – все это несовместимо с жанром, функциональная нагота стирает все прочее, остается одна зрелищность пола.

В некоторых фильмах дается просто крупный план совокупления в сопровождении утробных шумов: само тело отсюда исчезло, разлетевшись на самостоятельные частичные объекты. Лицо, неважно какое, здесь неуместно, так как нарушает непристойность и восстанавливает смысл там, где все нацелено на полное его уничтожение в умопомрачительном исступлении пола.

Деградация, которая приводит к террористической очевидности тела (вместе с его «желанием») и кончается тем, что мир видимостей лишается последних тайн. Культура десублимации видимостей: все здесь материализуется, в самом что ни на есть объективном виде.

Во всем этом нет места соблазну: не знает его порнография, моментальное производство половых актов, жестокая актуальность удовольствия, эти тела лишены соблазна, взгляд пронизывает их насквозь и увязает в пустоте прозрачности.

Неразрешимая двусмысленность: в порнографии пол вытравливает соблазн, но и сам не выдерживает давления аккумулированных знаков пола. Пародия триумфа, симуляция агонии: порнография во всей своей неоднозначности. В этом смысле она правдива, поскольку отражает состояние системы сексуального устрашения галлюцинацией, устрашения реального гиперреальностью, устрашения тела его насильственной материализацией.

Скульптура «Лавка порока». Прага

В действительности порно не что иное, как парадоксальный предел сексуального. Реалистическое обострение реального, маниакальная одержимость реальным: вот что непристойно, этимологически и вообще во всех смыслах.