Иллюстрации

Оформление форзацев книги:

использованы репродукции картин работы Бориса Биргера «Семеро» (1972) и «Маскарад» (1974).

_______________________

______________

В годы моего студенчества едва ли не каждый из тех, с кем меня знакомили, говорил: «Послушайте! Почему вы так похожи на Эренбурга?»

Увидев впервые эту фотографию, я подумал, что такая улыбка у Эренбурга предназначена только для собак. И дальнейшие, более близкие отношения с Ильей Григорьевичем как будто подтвердили это первое мое впечатление.

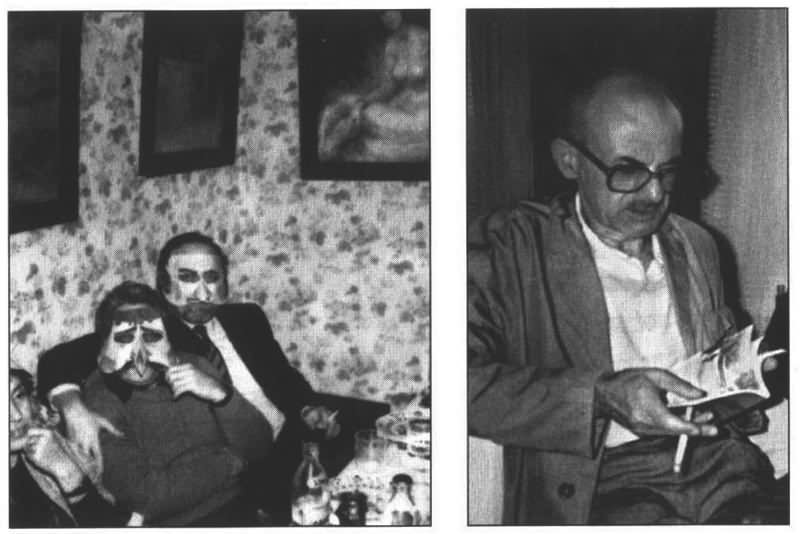

Борис Слуцкий и его жена Таня. Они дружили с Эренбургом, и однажды он даже предложил им жить у него на даче.

Выступление на вечере Эренбурга в Доме-музее М. Цветаевой.

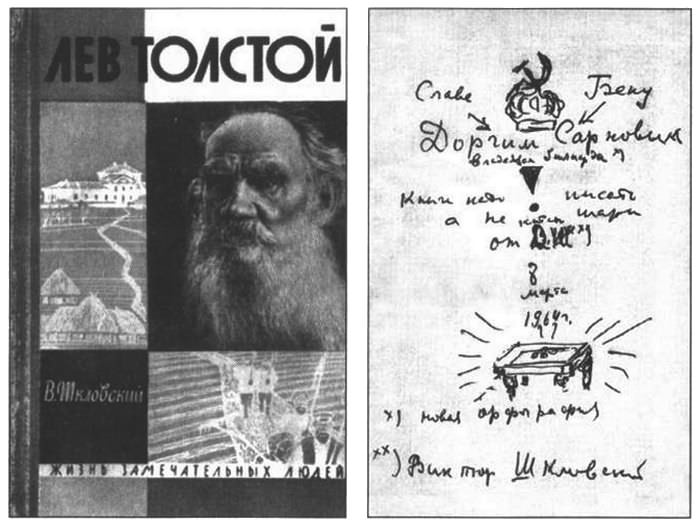

Виктор Борисович Шкловский:

«Понимаете, когда мы уступаем дорогу автобусу, мы делаем это не из вежливости».

Моя статья о Шкловском — как это ни удивительно — была напечатана. И даже без особых потерь. Отчасти это, конечно, было связано с тем, что XX съезд уже слегка поколебал устои партийной ортодоксии. Но главная причина этой моей удачи заключалась в том, что главным редактором «Вопросов литературы» в то время был Александр Григорьевич Дементьев.

Во время очередного нашего вечернего чаепития Виктор Борисович торжественно вручил мне только что вышедшую свою книгу о Толстом, сделав на ней длинную и витиеватую дарственную надпись. Что-то, конечно, по случаю такого события тогда было выпито, и домой от Шкловских мы с женой вернулись уже далеко за полночь. А рано утром меня разбудил телефонный звонок. Звонил Виктор Борисович: «Ну как? Вы прочли мою книгу?»

В книге было — ни мало ни много — восемьсот страниц.

У Виктора Борисовича была удивительная способность: во время шумного застолья, неизменно сопровождавшегося какой-нибудь бурной дискуссией, он мог вдруг прилечь на диванчик и минут пятнадцать сладко поспать, после чего поднимался — свеженький как огурчик — и как ни в чем не бывало продолжал разговор с того самого места, на котором он был прерван.

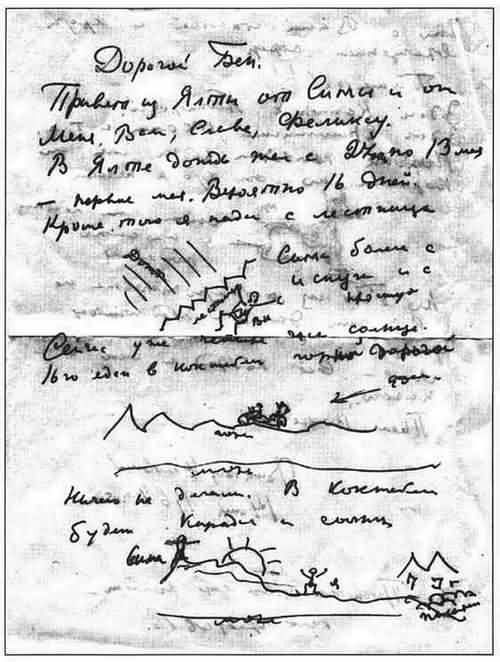

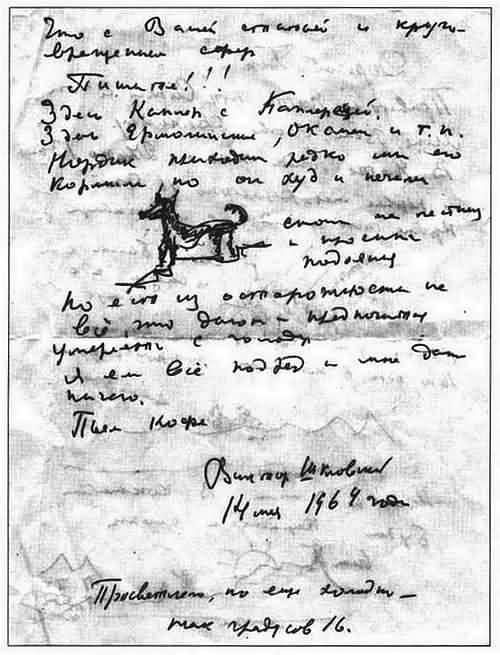

Этот «привет из Ялты» от Виктора Борисовича Шкловского я привожу здесь не для того, чтобы похвастаться тем, как хорошо он относился ко мне и моему семейству…

…а чтобы показать, какой запас веселья, остроумия и озорства сохранил этот человек в своей душе до глубокой старости.

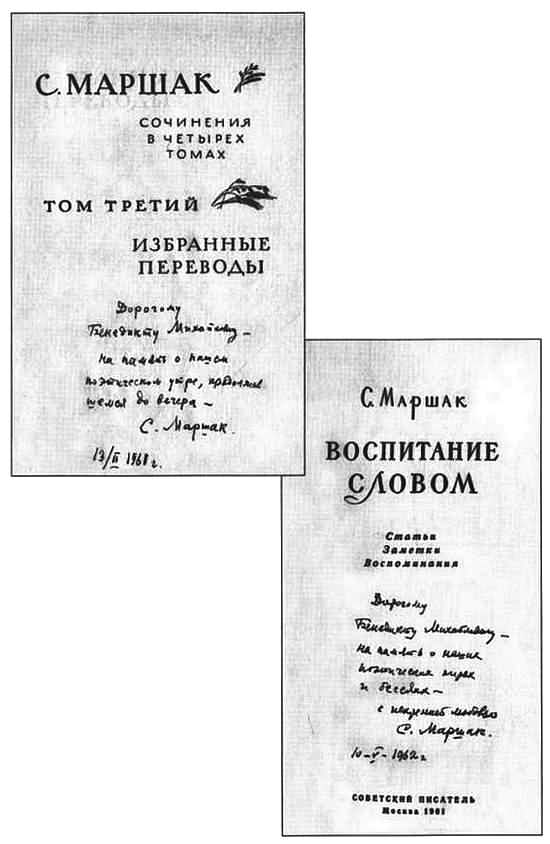

Однажды Самуил Яковлевич Маршак сказал Валентину Берестову: «Наша беда, голубчик, что мы с вами люди способные».

Этих «поэтических пиров и бесед» у нас было немало. И едва ли не каждый «пир», длившийся с утра до вечера, завершался вот таким подарком, благо книг у Самуила Яковлевича выходило тогда много.

Женя Винокуров:

«В квартире Маршака комнат много. Одних своих посетителей он пускает не дальше передней, других удостаивает приглашением в гостиную, третьих зовет в кабинет. Кое-кому удается заглянуть и в более дальние комнаты. Но сколько у него там за этими дальними комнатами еще более дальних, куда он и самых избранных не пускает, — вот этого не знает никто…»

Мне случалось бывать в разных комнатах этой «квартиры». Но в ту, самую дальнюю ее «комнату», о которой рассказал Алексей Иванович Пантелеев, Самуил Яковлевич меня не приглашал никогда.

Семен Израилевич Липкин сказал мне однажды, что не переводил бы он Турсун-заде и других орденоносных графоманов, — не было бы у него ни «Джангара», ни «Махабхараты», ни «Манаса», ни Навои, ни Фирдоуси…

Вот так же и Маршак. Не сочинял бы он свои стишки про оказавшихся под судом продавцов посудного отдела ГУМА, не возложил бы свой траурный венок на гроб Жданова, — не было бы ни четырех Сталинских премий, ни последней, самой престижной в СССР Ленинской. И не был бы он «Маршак Советского Союза».

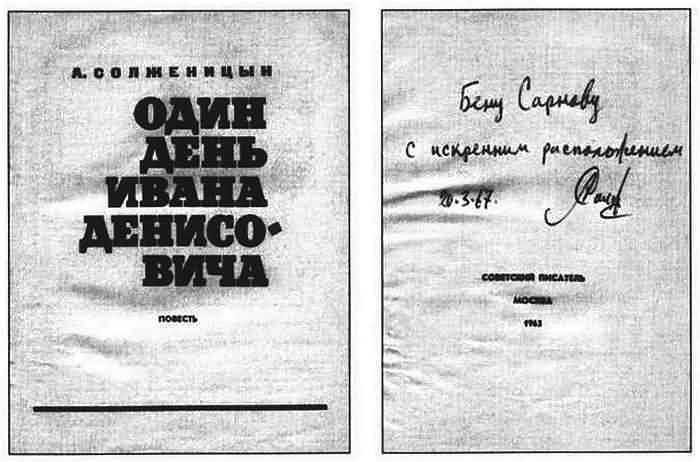

Начало нашего знакомства, наверно, можно датировать январем, самое позднее — февралем 1967 года. Во всяком случае, на подаренном мне Александром Исаевичем отдельном — «совписовском» — издании «Одного дня Ивана Денисовича» стоит дата: 20.3.67.

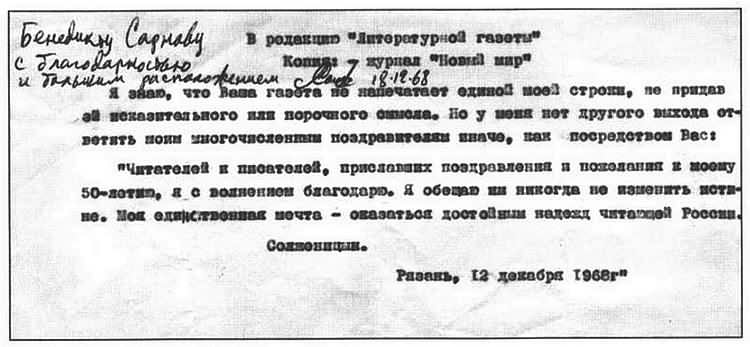

Такие послания он рассылал многим. Но в уголке каждому писал что-то свое — в зависимости от степени своего «расположения» к адресату.

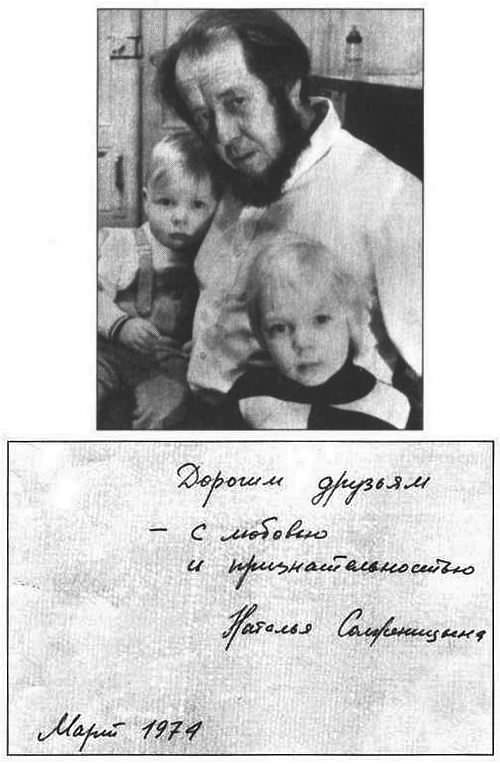

Эту фотографию с дарственной надписью мне передала Наталья Ивановна Столярова после ареста и «выдворения» Солженицына из страны и незадолго до отъезда вслед за ним его семьи.

Надпись, конечно, не была адресована мне персонально. Но она свидетельствует, что во всяком случае в глазах Натальи Ивановны я входил тогда в круг друзей Александра Исаевича.

Отец моей жены — Петр Иванович — был человек, мягко говоря, неординарный. Попросту говоря — шальной. Будущая моя жена только еще должна была — со дня на день — явиться на свет, а он уже растрезвонил всем своим друзьям-приятелям, что у него родился сын, которого назвали Слава. И когда вместо сына родилась дочь, деваться ему было уже некуда.

Вот так она и осталась на всю жизнь Славой. Не Станиславой, ни Святославой, не Брониславой, а просто Славой. Славой Петровной.

Саша Галич.

Коля Глазков.

По этой фотографии видно, что он мог бы сыграть Достоевского и без грима.

Миша Львовский — автор песни «Вагончик тронется, перрон останется».

Ее пел молодой Высоцкий вместе со своими песнями, и поэтому многие до сих пор считают, что это он ее и сочинил.

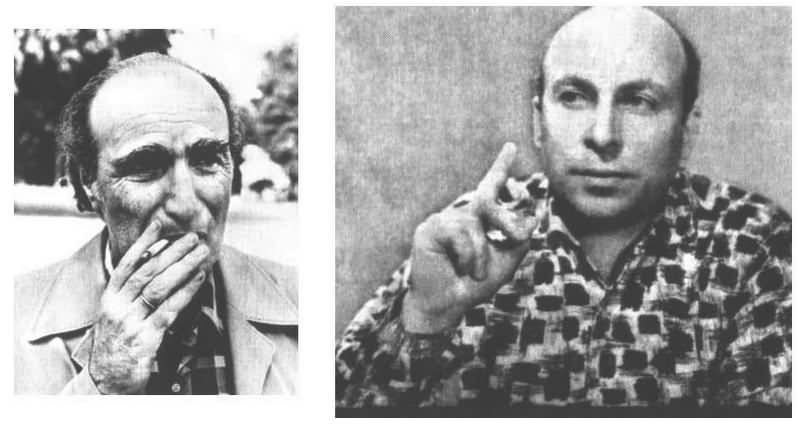

Толя Аграновский и Юз Алешковский.

Однажды у нас дома мы устроили между ними «айтыс». Так у казахов, как объяснил нам Толя, называется состязание акынов.

На заре наших отношений моя жена утверждала — да и сейчас продолжает на этом настаивать, — что я влюбился в нее из-за Лили Брик. Вернее, из-за строк Маяковского о Лилиных глазах: «Круглые, да карие, горячие — до гари».

В то время мы, конечно, и думать не думали, что запросто будем ходить в гости к реальной, живой Лиле Брик, и она будет нам дарить свои фотографии.

Нашей любимой собаке мы дали имя собаки Маяковского: Булька.

Узнав об этом, Лиля Юрьевна растрогалась и подарила нам эту фотографию. Собственно, даже не нам, а нашему Бульке. Так прямо и написала на ней: «Булечке от Щена».

С Аллой Демидовой — за ширмой Биргеровского кукольного театра.

Каждое празднество у Биргера непременно включало в себя бал-маскарад. Все мы были тогда уже не очень молоды и дурачиться в масках особой охоты ни у кого не было.

Булат, например, надевать маску всегда решительно отказывался.

Но азарт Биргера, его неиссякаемый напор, его веселая энергия постепенно заражали всех.

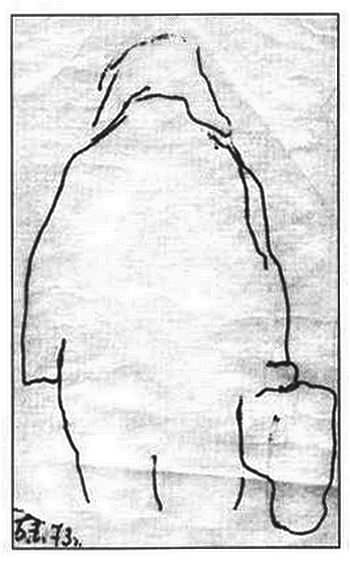

Борис Биргер. Рисунок В. Войновича.

Олег Чухонцев. Рисунок Б. Биргера.

К Олегу Борис питал особую слабость — и не только человеческую: это была его любимая модель.

А в Игоря Квашу Борис был просто влюблен.

Рядом со мной — Миша Левин, ученый-физик, сочинивший блестящую эпиграмму на Сельвинского и не менее блестящий стихотворный ответ на стихи Николая Асеева. (Оба эти текста я привожу в книге.)

Миша был самым давним и самым близким другом Бориса Биргера.

Боря Балтер.

Стасик Рассадин. Рисунок Б. Биргера.

«Отдай крестьянам землю, Дворец верни царю…»

Эма Мандель (Н. Коржавин).

Внешний облик поэта схвачен на этом рисунке Бориса Биргера удивительно верно. Именно так он выглядел и до ареста, и после возвращения из ссылки, и в более поздние, сравнительно благополучные времена, уже став членом Союза писателей.

Не изменил он этим своим вкусам и привычкам и в Америке, куда отбыл — не совсем по собственной воле — в 1973 году.

После долгих лет разлуки наш друг Эма — опять с нами, у нас дома. Это первый его приезд из эмиграции в Москву. За спиной поэта — Галя Балтер. В центре — мой сын Феликс. Справа — мы с женой.

Как быстро летит время! Давно ли я был ошарашен тем, что мой сын купил и напялил на себя этот клоунский парик, чтобы перехитрить учителей, запрещавших школьникам носить длинные волосы…

И вот он уже сам — отец.

Первая встреча вернувшегося из Америки Коржавина с москвичами.

С группой наших поэтов и критиков на официальной встрече с администрацией города Гренобля, Франция.

В Гренобле я познакомился с Ефимом Эткиндом. Через неделю мы уже были на «ты».

С Владимиром Войновичем в Мюнхене.

Первая наша встреча после его насильственного отъезда в эмиграцию.

Там же, в Мюнхене, с Ирой Войнович. Дорвался до заграничной еды.

Почти всю свою жизнь я был, как это у нас называлось, невыездной. И был уверен, что так никогда и не пересеку границу «большой зоны». Но за последние годы где я только ни побывал! Даже в Америку два раза съездил. Прав был Корней Иванович Чуковский, говоривший, что в России надо жить долго.