Тетка

Это еще одна трагическая история моего блокадного детства.

До войны у нас жила старшая из сестер отца. Она училась в техникуме. Потом она переехала жить в общежитие, но часто бывала и у нас. Было ей тогда лет 20–22.

В блокаду она тоже приходила, но не очень часто. Далеко было ходить. Она жила на Васильевском, а мы за Нарвскими воротами. Однажды она пришла, взяла у меня продуктовые карточки и сказала, что пойдет их отоваривать. Я долго ждала возвращения тети, но она так и не вернулась. Бабушка Даниловна горько сокрушалась, и мы решили, что с тетей что-то случилось.

Вряд ли я тогда осознавала всю трагичность случившегося, ведь мама, находясь на казарменном положении, приходила домой редко. Все же через несколько дней тетушка появилась, но без карточек и без продуктов. На этот раз мама была дома. Тетка долго от всего отказывалась. Она говорила маме, что я сама куда-то их подевала или потеряла. Но бабушка Даниловна все видела и все знала и стала ее стыдить. Тогда она призналась, что выменяла карточки на белые фетровые боты. Мама плакала, ругала тетку и все причитала и причитала одно и то же: «Боже, хоть бы ребенка пожалела! Хоть бы о ребенке подумала… Убийца!..» До сих пор помню это мамино отчаяние, как она хваталась за голову и раскачивалась из стороны в сторону. А Даниловна стояла у холодной печки и вздыхала…

После этого тетка у нас больше не появлялась, и мы о ней ничего не знали. До получения карточек бабушка Даниловна и тетя Ксения подкармливали меня и делились, чем могли. Только благодаря им я и дожила до следующих карточек. У тети Ксении были две лайки, и они съели их. Иногда и мне перепадало несколько ложек горячего собачьего бульона. Это было так вкусно! И этого, к сожалению, было так мало! Но и эта малость спасла меня от неминуемой смерти. Разве такое забудешь.

А с теткой мы встретились только в конце апреля — начале мая 1942 г. в Горьком у бабушки, после того как нас вывезли из Ленинграда по Ладоге.

Мама надеялась найти там пристанище. Но нас не приняли… Нам сказали, что они сообщили отцу на фронт, что мы сдохли в Ленинграде от голода. Наверное, это теткины происки. Наверное, это она привезла бабушке новость, что мы сдохли. И тогда мама поехала в эвакопункт получать разрешение на поездку в Сталинград к своей старшей сестре.

Пока мамы не было, тетка зачем-то собрала соседей по бараку и у них на глазах сломала замочки на нашем чемодане и стала выкидывать из него наши вещи и все кричала, что мы не должны были выжить и что мы должны были только сдохнуть. Она швыряла в меня вещи и фотокарточки, а я сидела на высоком сундуке, поджав ноги, в ужасе смотрела на весь этот разгул и так испугалась, что у меня началась сильная рвота ничем, так как живот был пустой. Я ничего не ела и была очень голодной. До теткиной выходки я с нетерпением ждала маму. Она должна была привезти что-нибудь из еды, которую нам выдавали по эвакоудостоверению.

Мы поехали в Сталинград. Брата нам не отдали. Да и мама была так слаба, что вряд ли справилась бы с нами обоими.

А тетушка и сейчас не считает себя виноватой в краже карточек. Ей очень хотелось иметь белые фетровые боты, какие до войны носила мама и которые в блокаду мама на что-то выменяла.

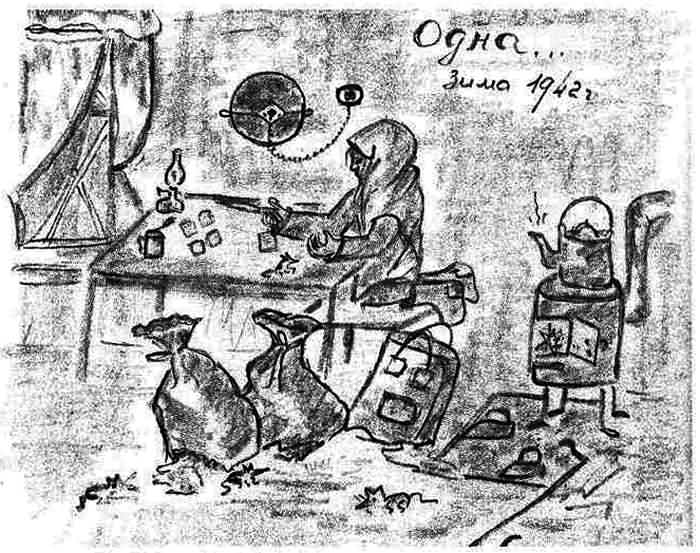

А моя мама, когда-то веселая певунья, знавшая много песен из репертуаров Вертинского, Петра Лещенко, Ляли Черной, Кето Джапаридзе, Изабеллы Юрьевой, Вяльцевой, Паниной и «разных прочих шведов» и аккомпанировавшая себе на гитаре, красивая, всегда праздничная и нарядная, в ту очень холодную зиму от нестерпимого голода еле шаркала ногами в огромных валенках с черными кожаными заплатками на пятках. У нас никогда таких не было, и я не знаю, где она их раздобыла. Вместо модной шляпки она, как старушка, завязывала голову платками так, что видно было одни глаза, которые были где-то глубоко-глубоко, далеко-далеко.

У взрослых странные взаимоотношения. Может, тетя позавидовала маме, может, еще что-то, только вот время было выбрано жестокое. И хотя мы «должны были только сдохнуть», мы не сдохли. Почему — не знаю. Хотя «сдохнуть» было абсолютно реально. Наверное, все это сказалось и на здоровье. У меня постоянно болит и кружится голова, темнеет в глазах, и я могу внезапно потерять сознание. Шумит в ушах, часто болят кишки, и, как у старухи, ноют все косточки. И все время мучительно хочу спать, спать, спать. Мерзну даже в теплые дни. Периодически меня даже освобождают от переводных экзаменов. Я что, я держусь. Я стараюсь быть как все. Но меня пугает моя взрослая будущая жизнь, если буду все так же болеть.

Недавно у тетки родилась дочка. Ей только годик, и ее тоже зовут Милочка. Как бы она теперь чувствовала себя, если бы с ее ребенком поступили так, как она поступила со мной? Во всяком случае, отношения с ней не складываются, хотя она у нас бывает часто. Маму она не любит, а с отцом ругается, что он, как старший брат, ей не помогает. Я стараюсь общаться с ней как можно реже. Я не знаю, о чем с ней говорить.

Но у меня есть с чем сравнивать ее проступок. Чужие люди, просто соседи — бабушка Даниловна и тетя Ксения — спасли меня от верной смерти, когда родная тетушка обманом умыкнула у меня карточки в самое трудное, самое голодное время, да еще отцу на фронт сообщила, что мы сдохли. Значит, была убеждена, что я без карточек наверняка сдохну, а за мной и мама. А вот мамина старшая сестра, моя сталинградская тетушка, меня любила всегда, и хотя она мне как-то сказала: «Ты у нас в родне самая некрасивая, но в тебе море симпатии», я даже не обиделась. От этого не умирают.

Моя черная тарелка

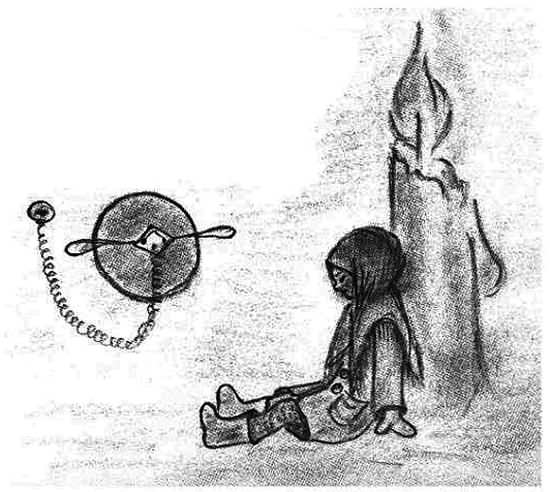

Мой репродуктор — черная тарелка,

Односторонний собеседник мой…

То мне Берггольц стихи читала тихо,

То будто разговор вела со мной…

То Левитан сурово и жестоко

Мне сообщал потери на фронтах

О раненых, пропавших и убитых

И о разрушенных и павших городах…

Мне часто сообщали о налетах…

И вой сирены душу раздирал…

Тревога в городе! И жестко об обстреле

Меня мой черный страж оповещал…

И отмеряя мне минуты жизни,

Из той «тарелки» щелкал метроном,

Расстреливая в лоб прямой наводкой,

Размеренным, безжалостным щелчком…

И с каждым стуком сердце обрывалось…

И с каждым стуком уходила жизнь…

И с каждым стуком съеживались мысли…

Я кожей ощущала свой трагизм…

И цепенела, глядя отрешенно,

На обвалившийся от взрывов потолок…

И стыла кровь… и леденели мысли…

И смерть глазела через мой порог…

Глазела и стучала метрономом,

Как будто торопила в дальний путь,

Топталась у холодного порога,

Но не осмелилась через него шагнуть…

Мой черный страж — убийца и спаситель,

Он все же с жизнью связывал меня…

Не умолкая, в комнате холодной

Напоминал, что я еще жива…

Артистке радио

Марии Григорьевне Петровой

посвящается

Я помню

Марья Григорьевна, здравствуйте.

Заморыш блокадный ваш вырос…

Меня Вы, конечно, не знаете,

Но Вы помогали мне выжить…

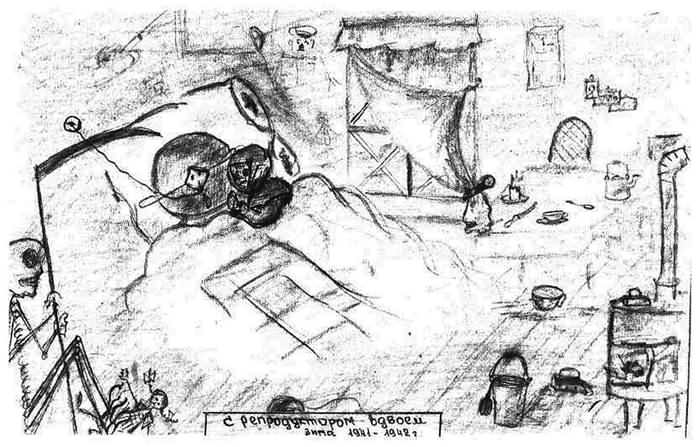

В постели сырой и холодной,

В совсем опустевшей квартире

Из тела Душа уходила…

А Вы что-то ей говорили…

А Вы «Мойдодыра» читали…

Вы что-то ей пели с детсадом…

Вы, кажется, даже рыдали…

Мне даже казалось, что рядом…

Я помню, я знаю — так было…

Я голос Ваш всюду узнаю…

Я плач Ваш из черной «тарелки»

Как плач обо мне вспоминаю.

Здравствуйте, Марья Григорьевна!

Вы больше не плачьте о нас.

Мы выжили! Выжили! Выжили!

И голос запомнили Ваш…

Блокадная молитва

Как одиночество свое

Мне пережить в лихой юдоли?

Спаси меня и сохрани,

Пошли мне Хлеб, щепотку соли

И кипятку… Ах, Боже мой,

Подай и сжалься надо мной…

Пошли людей с душою доброй.

От злых и жадных охрани.

Пошли надежду и терпенье

И, Боже, маму сохрани.

Пошли мне мужество и силу,

Преодоленье мук своих…

И укрепи в ребенке душу

Для бед бесчисленных моих…

Не отними рассудок хрупкий…

И жизни нить не прерывай,

Могильной тишины не страшно,

За ней, быть может, правда, Рай…

Но ты продли мне дни земные,

Ведь я еще и не жила…

Пошли терпенье и прощенье,

Благослови на жизнь меня…