Встреча с войной

Не знаю… Не помню… Лучково или Лычково. Демьянск или Демянск.

Почему-то запомнились именно эти названия. Но что они значат? Город? Станция? Поселок? Наверное, они находились где-то близко друг от друга. Судя по последовательности происходившего, мы вначале были в Демянске, где и попали под немецкий танковый прорыв. Потом нас повезли в Лычково, где нас бомбили немцы. Нам еще раньше говорили, что нас повезут на новую дачу, которая называлась «тыл». Но ни Демянск, ни Лычково не были похожи на дачу…

Живем мы в двухэтажном каменном доме на первом этаже. Спим все вместе вповалку, на расстеленных на полу матрасах. На втором этаже живут военные. Говорили, что на нашей крыше стоит пушка — сбивать немецкие самолеты. Нам ее не видно, хотя посмотреть очень хочется. Днем гуляем в маленьком дворике, огороженном деревянным заборчиком. Нам все интересно. Кругом много военных. Мы пристаем к ним с вопросами и везде суем свои носы. Мы — это детский сад Кировского района Ленинграда. И ведем себя соответственно нашему возрасту. За заборчиком, через дорогу, речка. Перед сном нас водят туда мыть ноги, а днем мы украдкой бегаем туда сами, и нам за это попадает от воспитателей. После ужина желающие усаживаются на крылечке, и нам читают или рассказывают сказки. Так мы живем.

Однажды случилось страшное. Неожиданно началась стрельба, на которую мы не обратили особого внимания. А в небе с ревом появились самолеты. Мы, задрав головы, глядели на них и, показывая пальцами, прыгали и визжали от восторга. А день был жаркий, солнечный, и небо чистое-чистое, голубое-голубое. И самолеты! Мы, наверное, тогда так и не поняли — наши или нет. И не знали мы, что это был наш последний восторг, а до трагедии оставались секунды…

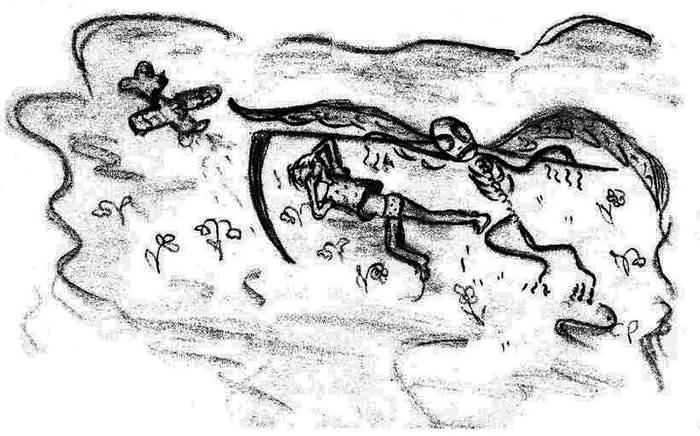

На улице поднялась суматоха. Поднимая неимоверную пыль, громыхали телеги, носились жители и военные. Улица то пустела, то снова заполнялась людьми. Все что-то кричали, вопили, и был слышен истошный мат и громовое «Танки! Танки!». Мы, не зная, что такое «всамделишная» война, бросаемся к забору и глазеем, как взрослые играют в свою взрослую войну. Кругом что-то грохочет, стрекочет, ухает. Уже не видно чистого голубого неба. Приближается рев мотора, и по улице очень быстро пронеслось грязное большущее железное чудовище, оставляя за собой клубы дыма, пыли, гари и вони, которые полезли в рот и в нос. Едкий запах и дым от танка щипал глаза. Дети облепили весь забор, и все мы о чем-то спорили, что-то доказывали друг другу. А танки начали выползать с разных сторон. Сейчас я уже не помню, но, кажется, они не стреляли. Стреляли где-то вокруг. В промежуток между грохотом услышала, что меня зовут. Оглядываюсь и вижу, как последние дети вбегают на крылечко и в дом, а Нина Антоновна машет мне рукой и кричит: «Мила! Милочка!» Я спрыгиваю с забора и бегу к ней. Слышу за спиной какой-то незнакомый нарастающий звук, и земля взметнулась на дыбы и потащила меня кувырком на горячей воздушной подушке. Кажется, обо что-то ударило и поволокло по гравию двора голым телом, чулком сдирая всю кожу. На меня что-то падало и больно молотило по всему телу, засыпая всякой всячиной. Дым и земля лезли в рот, в нос и глаза… Давило уши, ужасно шумело в голове… Сердце сорвалось со своего места, шлепнулось в живот, и там сразу стало очень холодно. Я вскакиваю и сразу падаю как мешок, словно у меня не стало костей. Вижу, как Нина Антоновна бежит ко мне с прижатыми к лицу руками и что-то кричит, кричит, кричит, но я не слышу. Она добегает до меня, хватает на руки и бежит со мной к дому. Я не помню, были ли у меня тогда какие-нибудь мысли или ощущения. Мне кажется, что я не ощущала даже боли. Мысли еле-еле ворочались в черепушке. Кажется, я мучительно пыталась понять, почему у Нины Антоновны на ее белом халате пятна крови. Она прижимает меня к себе и бежит, бежит, и мне кажется, очень медленно и очень долго. Лицо мое повернуто к забору, где я только что стояла, — и на том месте огромная яма. Ни забора, ни дерева — ничего! Пусто! Дыра! На крыльце уже никого нет, все дети в доме. Мы успеваем преодолеть крыльцо, как снова взрыв, и Н. А. падает вместе со мной, но уже в коридоре. Я как тряпочная кукла в ее руках — немая, глухая, с обвислыми руками и ногами. Меня кладут на матрас возле двери. В голове все кружится, словно я на карусели; из ушей почему-то течет кровь. Наверное, меня что-то спрашивают, но я ничего не понимаю. Они открывают рты, как рыбы, а я их не слышу. Я действительно как тряпочная кукла. Меня всю ощупывают, зачем-то сгибают ноги и руки, мажут, бинтуют… Видимо, опять взрыв, вздрагивает дом, и из окон вылетают все стекла. У всех детей искаженные от ужаса лица. Глядя на них, понимаю, что они кричат и плачут, прыгают и бегают по матрасам и в комнате настоящий хаос. Удушливо пахнет выхлопными газами, проникающими через разбитые окна, и нечистотами, потому что от страха все дети какают под себя. Воспитательницы пытаются заткнуть окна матрасами и подушками. К нам часто забегают наши соседи-военные и о чем-то разговаривают с воспитательницами. Странно, вроде у меня ничего не болело, кроме шума в голове, — и вдруг заболело все сразу. У меня разламывается голова, меня тошнит и рвет, жгучая боль в спине и необъяснимая боль в руках и ногах, которые очень туго перевязаны, мне трудно дышать. Наступает запоздалый испуг, и я начинаю плакать. Мне хочется к кому-нибудь прижаться, пожаловаться, как мне больно, хочу, чтобы меня погладили по головке. Но кругом переполох, орут, визжат и плачут абсолютно все дети, а нас много и руки до всех не доходят. Сколько все это продолжалось — не знаю. Теперь уже я не помню, откуда у меня эти знания, что танки прорвались там, где их совсем не ждали. Среди детей было много убитых и раненых. Нашим бойцам удалось оттеснить врага, и нам помогли выбраться из Демянска.

Нас подняли затемно. Стреляли где-то далеко, или, из-за того что я плохо слышала, мне казалось, что далеко. Детей построили и повели по темным улицам. Нас сопровождали военные. Меня положили на подводу с вещами. Шли долго. У большого деревянного дома нас остановили. Дети стали подниматься по лестнице то ли на второй этаж, то ли на высокий первый.

Я смотрела им вслед и боялась, что меня забудут, но мне принесли стакан молока и три маленьких печенюшки «Василек». Наверное, и детям дали то же. Кажется, за детьми приехали подводы, и мы все отправились дальше.

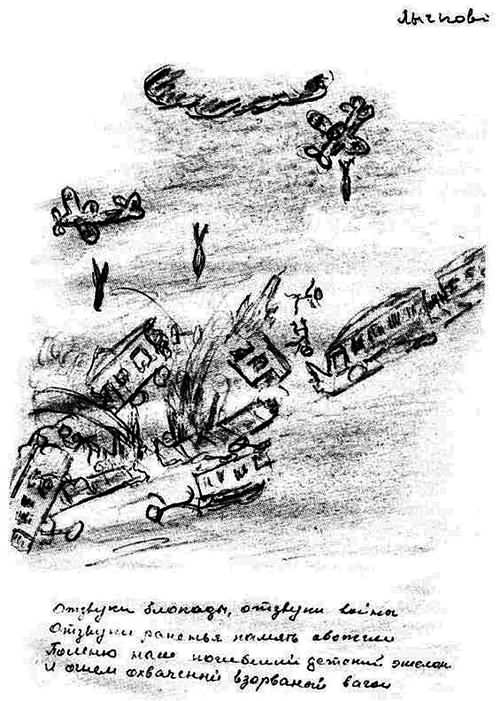

Станцию Лычково, куда нас привезли, сильно бомбили немцы. Там тоже погибло и было ранено много детей. Мне повезло. Телега, на которой меня привезли из Демянска, стояла в стороне от поезда, и нашу группу еще не начали сажать в вагоны. А тех детей, которых посадили, — их всех и разбомбили с паровозом и вагонами вместе. Во время взрывов телега опрокинулась. Меня завалило вещами и телегой. Когда телега падала, на вещи влетел горящий или тлеющий предмет, и у меня на левой стопе, на которой уже была повязка, обгорел бинт вместе с кожей. Тогда мне было 7 лет. Сейчас уже 16, а след от ожога так и остался от пятки до самых пальцев. Наверное, он уже никогда не исчезнет, так же, как и многое другое. На маленькую детскую жизнь той войны хватило с лихвой.

Меня несли на носилках в другой поезд, и я видела, как догорали скелеты вагонов, разбросанные всюду разнообразные вещи, игрушки, горшки, посуда. Детские вещи и куски кровавых тел висели на проводах, остовах вагонов, на кустах и деревьях… И все во мне съежилось…

Вагоны на этот раз были обычные. Меня положили на боковую верхнюю полку. Уши у меня словно забиты ватой. Я вся забинтована как кокон — с головы до пальчиков на ногах. На мне лишь трусики и платье, из которого зачем-то сделали халатик, разрезав или разорвав его сзади. Чтобы оно с меня не сваливалось, его перевязали на мне какой-то тряпочкой. Это я пойму уже дома, что эта тряпочка — оторванная от моего же платья оборка с подола.

Бинты прилипли к телу и больно тянут кожу. Я пытаюсь засунуть под бинты палец, чтобы отлепить их от кожи. Это очень больно, и я бросаю эту затею…

Вскоре я увидела, что в вагоне нет знакомых детей. Нет и Нины Антоновны. А дети — одни сидят, другие лежат, и у всех забинтованы разные части тела. У некоторых через бинты проступает кровь. Многие дети плачут. Тетеньки все чужие и незнакомые. Они ругаются на детей и кричат на них: «Не пищи!» Мне страшно, мне больно, но я не пищу, а тихо-тихо плачу сама себе. Наверное, в нашем вагоне, а может, и во всем поезде были раненые дети из Демянска и Лычкова. Это где-то под Новгородом.

Многие просятся в уборную, а тетеньки кричат: «Терпи и не сопи мне тут, не реви и не ори, тут тебе не дома. Вот приедем в Ленинград, там будешь перед мамой выпендриваться…» Так мы узнали, что нас везут обратно в Ленинград.

По дороге нас часто бомбили и обстреливали немецкие самолеты. Поезд останавливался, и все, кто мог, выпрыгивали из вагона и разбегались кто куда. Жуть охватывала меня, потому что в вагоне оставались только лежачие дети… А при очередной бомбежке поезд так дернулся, что мы как горох посыпались со своих полок. Все сильно поразбивались. Мало нам было того, что с нами уже случилось. Кроме всего прочего, падая, я зацепилась запястьем за проволоку стоп-крана и на руке образовалась большая синяя глубокая дырка. Я валялась в проходе вместе с другими упавшими детьми, орала от ужаса и боли и с ужасом смотрела, как в дырке стали появляться крошечные красные точечки, которые все увеличивались и заполняли собой дырку. Потом из нее брызнула кровь и потекла струйкой и текла до тех пор, пока до меня не дошла очередь. Потом тетенька достала из кармана небольшой коричневый пакетик, и там оказались две пухлые подушечки, соединенные бинтиком. Мне их наложили на руку и прибинтовали, дали что-то выпить и уложили на нижнюю полку. Бинт быстро намок, стал тяжелым, пачкал матрас, на котором я лежала. Противно, до тошноты пахло кровью, сохло во рту и очень хотелось пить…

Что случилось после очередной бомбежки, я уже совсем не могу объяснить. Поезд остановился. Все вышли из вагона. Лежачих тоже вынесли из вагона на поляну под откосом. Зачем? Не знаю. Как долго стоял поезд, тоже не знаю. Почему поезд стал двигаться, если люди не успели сесть в вагон, я тоже не знаю. Бегущих детей стали подсаживать в вагон, и запрыгивали сами взрослые. Поезд набрал скорость и ушел, а лежачие раненые дети остались на поляне под откосом. Мы орали от ужаса до изнеможения. Ползком мы сбились в одну кучку, тесно прижимаясь друг к другу. Мы были раздеты, голодны, беспомощны, без взрослых. Мы даже не знали имен друг друга. Мы орали, засыпали и снова орали, когда просыпались. Сколько это продолжалось, не знаю. И вдруг кто-то стал разбирать нас из нашей дрожавшей и орущей кучи. Когда я пришла в себя, увидела, что меня несет на руках военный в очках. Других детей тоже несли военные. Может, это была одна из наших отступающих частей, наткнувшаяся на нас случайно. Они нас успокоили, накормили и обогрели. Они расспрашивали нас, откуда мы там оказались, в безлюдных местах. Я не знаю, что рассказывали дети. Я не знаю, как долго мы шли, и как далеко это случилось от Ленинграда, и как мы добрались до дома. Все воспринималось так, как складывалось. За такой короткий промежуток времени произошло так много ужасных событий и потрясений, что, будь я и в более старшем возрасте, и тогда не смогла бы все понять и объяснить. Я даже не знаю, кто позаботился обо мне и как я попала в Ленинград… и домой.

Летом 1945 г. эту историю я рассказала в пионерском лагере в Тайцах, на пионерском сборе, посвященном зверствам фашистов на нашей земле.

Дома была только соседка — бабушка Даниловна. Она всплеснула руками и запричитала надо мной. «Охтиньки! Как же это мать-то не знает! Чиво делать-то будем, мать-то давно домой не ходит, как отца взяли…» Уши мои еще плохо, но начинали немного слышать. Очень болела голова, и казалось, что уши заложены ватой. Их распирало. Я не могла понять, где у меня шум и писк — в ушах или в голове. Очень хотелось есть. На столе стояла кастрюля и хлебница, накрытая салфеткой. Из-под крышки пахнуло плесенью, кислятиной и там что-то пыхтело, пенилось и лопались пузыри. В хлебнице лежал кусочек черствого Хлеба. Я сразу начала его грызть. Неожиданно увидела себя в трюмо и даже перестала жевать от увиденного. Черные от засохшей крови и грязи бинты и платье. На лице чумазые разводы от слез. Бинты растрепались и висели лохмотьями вместе с оборками от платья. Попробовала разбинтоваться, но бинты так прилипли и так было больно, что я бросила эту затею и снова замотала их, как смогла, тем более перебинтованные руки плохо слушались. Я еще в поезде пыталась подсовывать под бинты палец и пыталась их отлепить, потому что они больно тянули кожу. Но и тогда мне это не удалось. Сейчас я была дома и не верила в это. Помню, что мне стало вдруг очень холодно. Я расплакалась, уткнулась носом в постель и плакала, пока не уснула. Когда проснулась, Даниловна накормила меня и стала расспрашивать, что такое со мной случилось. Она много чего еще спрашивала. Но мало того, что плохо слышала, мне совсем не хотелось разговаривать. Да и не понимала я, что же такое со мной произошло. Соседи и знакомые, узнавшие от Даниловны, какая я появилась, приходили на меня посмотреть и тоже допытывались — как? что? где? Приходили и мамы уехавших со мной детей из нашего детского сада и спрашивали про своих детей. Что я могла им сказать, если после Демянска я уже никого из наших ребят не видела, да и мне было не до того. Тогда я даже не знала — раненые дети были только в нашем вагоне или в других вагонах они были тоже. Как и что я отвечала чужим мамам — не помню. Многие из них плакали, жалели меня, и пока не появилась мама, кормили меня и даже хотели отмыть. Но мне хотелось только лежать с закрытыми глазами и чтобы было тихо. У меня все мучительно болело, и мне совсем не хотелось шевелиться. Очень хотелось спать без просыпу. Есть хотелось тоже. И я ела как слон и спала, спала, спала… Постель тогда казалась мне самым безопасным местом. Там можно было спрятаться под одеяло… Все рухнуло как-то сразу. И теперь мне кажется, что очень многое рухнуло навсегда…

Отца забрали на фронт в самые первые дни войны. Сохранилась фотография родителей перед отправкой отца на фронт. Отец в военной форме с тремя кубиками в петличках. Мама осунувшаяся и очень грустная. На обороте дата — 27.06.1941 г., они успели сфотографироваться. Мама пришла с работы, а на столе записка и часы отца «Павел Буре», которые он оставил маме «на черный день». Мама помчалась на вокзал, откуда уезжал отец, но ее на перрон не пустили, и они даже попрощаться не смогли. Брата тоже отправили в эвакуацию с яслями. Ему было 3 года. Оттуда, откуда не знаю, его через какое-то время заберет к себе в Горький бабушка, и он будет жить у них до осени 1947 г.

А мама, чтобы не оставаться одной в сразу опустевшей комнате, после работы ехала на Большой пр. В. О. к родным. Поэтому-то ее и не было дома несколько дней. А когда однажды она случайно забежала домой и увидела меня в таком безобразном виде, была потрясена. В Ленинграде было еще спокойно. Его еще не бомбили и не обстреливали, а я вся в кровавых бинтах. Поплакала надо мной мама и начала приводить меня в порядок. Я дико орала, когда мама снимала с меня бинты, хотя предварительно она их отмачивала и смазывала чем-то масляным, чтобы они легче снимались. Под бинтами все распухло, покраснело, и по телу растекалась кровь с гноем, и все это дурно пахло. Бинтовать она ничего не стала до прихода доктора, а просто завернула меня в простыню. Доктор сразу хотел отправить меня в больницу, но мама сказала, что никому и никуда меня больше не отдаст и что она никому больше не верит, и что это все преступление, чтобы так изуродовать ребенка. Мама ведь сама тогда еще толком не знала, что случилось с эвакуированными детьми, а из меня тогда трудно было что-то выудить. Я тогда была очень плохим рассказчиком — не хватало слов, логического мышления и последовательности. Доктор долго ругался с мамой. Потом ощупал все мои косточки, распухшие ноги и тряпочную руку. Я орала от боли. Не нравился ему и мой разодранный живот и обожженная стопа. И вообще ему не нравились все мои «боевые раны», и он даже пробурчал сердито: «Как будто на войне побывала…» А я и сама тогда еще толком не знала, что действительно побывала на войне. Я не понимала, что произошло. Я не понимала, что нас, детей, скопом отправили к линии фронта. Мы ехали на дачу, на новую дачу, а оказались на войне. Доктор снова и снова ругался с мамой, а на другой день привел еще одного доктора и они снова ругались уже в три голоса, что было дальше — уму непостижимо. Один крепко прижимал меня к постели, а другой с силой дергал руку в плече и локте, а затем взялся за ноги. От боли вместо крика вырывалось шипение. Потом все туго перебинтовали и взялись за кровоточащие «раны». Все промыли, в разных местах чем-то разным намазали и тоже все перевязали и сказали, что я должна лежать, лежать и лежать. А я скулила от боли, от страха перед больницей и новой разлукой с мамой. Доктор еще приходил ко мне. Потом его, наверное, забрали на фронт, и ко мне стала приходить тетенька-доктор. Я долго болела. Мама так и не отдала меня в больницу. Постепенно я стала приходить в себя и была счастлива, что дома и с мамой. Я могла к ней прижаться, а она меня пожалеть, обнять и погладить по головке. Я знала, что она за меня и заступится, и спасет.

И никто еще не знал и даже не предполагал, что нас всех ждет…

Война

Война обрушилась нежданно…

И подхватив, несла с собой…

И танки с черными крестами

Уже гремели за спиной…

Земля взметнулась на дыбы…

Меня куда-то вдруг швырнуло,

И я от страха, боли, слез

К земле, как к матери, прильнула.

Кому пожалуюсь теперь

Я этой памятью больною,

Когда шарахнуло меня

Безжалостно взрывной волною…

Когда летела кувырком,

Не понимая, что случилось…

Меня пометила война —

Вот так судьба распорядилась…

С войной слепою и жестокой

Я бок о бок теперь пойду…

Четыре очень долгих года

Свой Крест недетский понесу…

А впереди грядет блокада…

Голодный, стылый Ленинград,

И умирающим не нужен

На Красной площади парад.

Нас ждут жестокие потери

И разрушения Души,

А встреча первая с войною —

Лишь пробный камушек войны…

Когда охотиться за мною

Немецкий будет самолет,

То захлестнет волною страха

И сердце шлепнется в живот…

Потом я с голода и стужи

Тихонько буду умирать…

Еще ужасные виденья

Мне будут душу потрясать…

И крысы бабушку обгложат…

И кем-то съедено дитя…

Но ведь такого быть не может!

Все это пережить нельзя!

Все пронесут военный Крест…

Все-все, от мала до велика…

И не услышат среди бед

Детей беспомощного крика…

Но войны жалости не знают,

Война не ведает добро.

Шел по земле жестокий молох,

Не разбирая ничего…

Мой спаситель

Меня, измученную болью,

В крови, в бинтах, в полубреду,

Нес на руках солдат усталый

Через кровавую войну…

Тяжелые смежались веки,

В бинтах гудела голова…

Сквозь бессознательную дрему

Едва расслышала слова:

«Азохен вейн, азохен вейн,

Очнись, дитя, испей водицы…»

И помню горечь на губах,

И помню, как метались птицы.

Глаза за стеклами очков,

Надежность рук, меня несущих…

«Азохен вейн, дитя мое».

Он звал меня из тьмы грядущей…

И приходя опять в себя,

К нему с надеждой прижималась,

«Азохен вейн…» — и он упал…

И наша кровь в одну смешалась…

Меня спасли, меня прикрыли,

Меня не бросили тогда…

И до сих пор я вспоминаю

Его прощальные слова…

Кем был солдат тот безымянный?

Что ты наделала, война!

Нас дома ждали наши мамы,

Его — солдата и меня…

Он не вернется, он остался

Там, в разнотравьи, навсегда…

«Азохен вейн, не надо плакать,

Ты выживи, мое дитя…»

И я живу, живу и помню,

Такое забывать нельзя…

Меня моя дождалась мама,

Его — не встретит никогда…

А мне бы ей сказать спасибо

И поклониться до земли,

Что сын ее, меня, чужую,

Спасал от смерти и войны…

Ужас

Мы по полю бежали врассыпную

И падали, уткнувшись в запах трав…

И всюду на дыбы земля вставала,

С беспомощностью нас к себе прижав.

Я помню, как немыслимо жестоко

Строчил по людям с неба самолет…

Нас, как траву, косили злые пули…

Как на охоте, настигая влет…

И ужас поднимал и гнал по полю…

Бросал на землю… снова поднимал…

И что творилось в этой круговерти,

Мой детский ум совсем не понимал.

И наконец, споткнувшись о корягу

И растянувшись на цветном ковре,

Затихла, обезумевши от страха,

Всем существом прильнувшая к земле…

А он летел на бреющим полете…

И мне казалось — прямо на меня…

А на поле распластывались травы

От бешено свистящего винта…

Мне захотелось стать травой зеленой,

Букашкой, затерявшейся в земле,

Исчезнуть… раствориться… и не помнить

Тень самолета, пробежавшую по мне…

Мозг задохнулся… сердце захлебнулось…

И кровь стремительно ударила в висок.

Но я, хранимая неведомою силой,

Помчалась вновь, не ощущая ног…

Смешалось все — и запахи, и звуки,

Растерянность и боль, и суета,

И чьи-то неожиданные руки,

Из пекла уносившие меня…

А раненые болью исходили…

И свой приют убитые нашли,

И ужасом истерзанные души

Закровоточили у каждого в груди…

И мы бежали, мертвых оставляя,

И раненые вслед кричали нам…

Кто оставался с ними — я не знаю…

Но весь тот ужас снится по ночам…

Другой, оставшийся в живых…

Меня, измученную страхом,

Нес на руках солдат в очках…

И что-то доброе звучало

В впервые слышанных словах…

«Азохен вейн, азохен вейн —

Не плачь, не бойся, я с тобою…

Азохен вейн, азохен вейн,

Что же поделать нам с войною…»

И я, обняв его за шею,

Прильнула головой к плечу…

Он нес меня, забыв усталость,

Через внезапную войну.

«Азохен вейн», — шептал он тихо.

Он сунул в руку мне сухарь,

Из фляжки напоил водою,

А над землей носилась гарь…

Нас обстреляли самолеты…

И он упал, прикрыв меня…

«Азохен вейн — живи и помни…» —

Его последние слова.

Меня поднял и вынес с поля

Другой, оставшийся в живых…

Он нес меня, как эстафету,

С другими ношу разделив.

Меня спасли, меня прикрыли

Чужие спины и любовь…

«Азохен вейн» — не зная смысла,

Я вспоминаю вновь и вновь…

Того, из множества, солдата

В его расколотых очках,

Его заботливые руки

И доброту в его словах.

Мои хранители святые,

Спасибо вам, кто жив, кто мертв…

Вы жизнь тогда мне подарили,

Презрев усталость, страх и кровь…

И я живу… живу и помню…

Всех безымянных, но родных,

Всех — вынесших меня из ада…

Быть может, грешных… но святых.

Слова, которых я не знаю,

Несу сквозь жизнь, как он меня…

«Азохен вейн» — спасибо, ЛЮДИ!

Как память горькая страшна!..

Я помню

Как много за коротенькую жизнь

Пришлось увидеть, пережить и встретить.

И год блокадный равен жизни был,

И некому за ужасы ответить…

И город съежился под бременем войны…

Стоял за Хлебом долгими часами…

Теряя горожан — детей своих,

Смотрел на мир голодными глазами…

Смотрел разрухой улиц и домов,

Смотрел сиротством, болью похоронок,

И наша жизнь была на волоске,

А выжить часто не было силенок…

И метроном безжалостно стучал —

То медленно, то часто и тревожно…

А мне казалось — он в меня стрелял…

Но спрятаться от страха невозможно.

Война прошла, и вроде мир настал.

Но нет ни в теле, ни в душе успокоенья,

То косточки, как в старости, болят,

То в сердце и душе моей смятенье…

И часто боль в улыбку губы сводит…

И я стесняюсь недугов своих…

Болит, болит, болит, не отпуская…

Диагнозов не ставлю никаких…

По малолетству в боль мою не верят…

Ссылаются на возраст и на блажь,

А я порой, как дряхлая старуха,

Всю боль земную зачисляю в стаж…

И сколько мне отпущено судьбою?

Вся жизнь вместилась в тот блокадный год

Из детства, вдруг шагнувшая во взрослость,

Вкусившая войны недобрый плод.

И помним мы, блокадные подранки,

Жестокость, голод, холод, страх и боль.

Когда-нибудь мы памятью воспрянем —

Напомним всем блокадную юдоль.

Воскреснем мы и памятью блокадной

Напомним о себе и спросим с тех,

Кто предал нас голодному распятью…

Неужто им проститься этот грех?..

Жестокость

Как горько вспоминать блокаду…

И как хватило сил тогда

Все пережить и все же выжить…

Наверно, Бог хранил меня.

Мою коротенькую жизнь

Хранили добрые соседи,

Хранили бедам вопреки —

И не забыть мне беды эти.

И никогда мне не забыть

Чужую сытую жестокость,

И жизнь голодную свою,

И унизительную робость,

И бунт протеста в глубине

Души моей максималистской,

И червь сомнений в голове,

И поиск истины неблизкой.

Кто судьбы наши разделил

На дураков, воров и умных?..

На добрых, скаредных и злых?..

Как много их, вопросов трудных…

И наказуема ли подлость?

И есть ли праведный судья?

Мои блокадные невзгоды

Плодят вопросы без конца…