Книга: Опыты любви

Назад: ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ «Я»

Дальше: ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ БОЯЗНЬ СЧАСТЬЯ

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

1. Язык устойчив, и это делает его верным союзником нашей нерешительности. Он дает нам убежище в виде мнимого постоянства и надежности, в то время как мир ежеминутно меняется. «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку», — сказал Гераклит, имея в виду неизбежную текучесть и оставляя без внимания тот факт, что если слово, указывающее на реку, остается неизменным, то в каком-то важном смысле река, в которую, как нам кажется, мы вступили, та же самая. Я любил женщину, но насколько эти слова способны были выразить всю изменчивость и непостоянство моих чувств? Разве могли они вместить ту неверность, скуку, раздражение, наконец, безразличие, которые часто примешивались к этой любви? Разве есть надежда, что какие угодно слова в состоянии доподлинно воспроизвести ту степень двойственности, на которую, по-видимому, мои чувства были обречены?

2. Я называю свое имя, и это имя остается со мной всю жизнь — «я», запечатленное на моей фотографии в возрасте шести лет, и то, которое мне, Бог даст, предстоит увидеть на своем снимке в шестьдесят, — оба будут подписаны одним и тем же набором букв, хотя время изменит меня почти до неузнаваемости. Я называю дерево деревом, хотя проходит год, и дерево меняется. Но если бы мы называли дерево по-разному в каждое время года, то это вызвало бы слишком большую путаницу, поэтому язык основывается на преемственности, закрывая глаза на то, что летом на дереве есть листья, а зимой их не будет.

3. Итак, мы идем по пути упрощений, учитывая преобладающий признак (дерева, душевного состояния) и называя целое словом, значение которого отражает лишь часть. Похожим образом наш рассказ о том или ином событии является всего-навсего частью конкретного момента, взятого во всей его полноте; стоит о чем-то рассказать, как это «что-то» тут же теряет свою многозначность и двойственность, взамен получая отвлеченный смысл и приданную автором направленность. Рассказ есть воплощенная скудость вспоминаемого момента. Мы с Хлоей любили друг друга, и наш роман продолжался на протяжении большого промежутка времени. За это время мои чувства так продвинулись по эмоциональной шкале (настолько изменили свое положение в системе координат), что сказать только, что мы любили друг друга, означало бы грубо исказить события, представив их в одном узком ракурсе. Стремясь к краткости и одержимые идеей упрощений, мы обречены рассказывать и вспоминать с пропусками, иначе нам грозит стать жертвой собственной многозначности и собственной изменчивости. Настоящее теряет яркость, переходя сначала в историю, а потом — в ностальгию.

4. Мы провели вместе два чудесных дня в Бате. Были на развалинах римских терм, поужинали в итальянском ресторане, а в воскресенье совершили прогулку по окрестностям. Что осталось от этой поездки в Бат? Несколько моментальных фотографий, которые запечатлела память, — малиновые занавески в гостиничном номере, где мы ночевали, вид городка из поезда, парк, часы над камином. Таков зрительный ряд. Воспоминания о том, что я чувствовал тогда, еще более отрывочны. Я помню, что был счастлив, помню, что я любил Хлою. Но если я начинаю усиленно думать, заставляя себя вспоминать вещи помимо тех, что приходят сразу на ум, и потому могут служить основанием для выводов, передо мной вдруг предстает более сложная картина: усталость в залах музея, запруженных народом, беспокойство, которое не давало мне заснуть вечером в субботу, легкое несварение желудка после телячьей отбивной, скука ожидания на вокзале в Бате, спор с Хлоей в такси.

5. Мы, скорее всего, должны простить языку его лицемерие, поскольку он дает нам возможность определить время, проведенное в Бате, одним словом — как приятное и таким образом установить надлежащие порядок и тождество. И все же иногда приходится дать себе отчет в течении под словом — в воде, утекающей под рекой Гераклита. И в этот момент вдруг ощущаешь тоску по простоте, свойственной вещам, слова же — всего лишь солдаты, охраняющие вверенные им рубежи. Я любил Хлою — как легко это произнести: слова звучат, как если бы речь шла о любви к Марселю Прусту или яблочному соку. И в то же время насколько сложнее была реальность — настолько сложна, что все во мне восстает против того, чтобы сказать хоть что-нибудь определенное о любом из моментов: ведь, называя одно, я тут же оставлю без внимания другое, во всяком утверждении неизбежно заключена идея дискриминации тысячи противоположных утверждений.

6. Когда подруга Хлои Алиса пригласила нас вечером в одну из пятниц к себе на ужин, Хлоя согласилась и предсказала, что я непременно влюблюсь в нее. Нас было восемь человек за столом, и мы, пытаясь донести до рта еду, все время задевали друг друга локтями, поскольку стол был рассчитан на четверых. Алиса жила одна на последнем этаже дома в Бэлхаме, работала секретарем в Совете по искусствам, и, должен признать, я действительно немножко влюбился в нее.

7. Можно быть сколько угодно счастливым с кем-то, и любовь к нему будет служить надежной защитой (если предположить, что действие происходит в обществе, где принята моногамия) от того, чтобы решиться вступить в другую связь. Но почему это должно нас смущать, если мы по-настоящему любим его? Почему мы должны воспринимать это как потерю при условии, что наша любовь еще не подает признаков увядания? Ответ, скорее всего, содержится в той малоутешительной мысли, что, удовлетворяя свою потребность в любви, нам не всегда удается утолить свою потребность в стремлении.

8. Наблюдая, как Алиса говорит, как она зажигает погасшую свечу, как торопится на кухню с тарелками и смахивает со лба прядь светлых волос, я вдруг обнаружил, что ощущаю нечто вроде романтической ностальгии. Романтическая ностальгия находит на человека, когда на его пути встречается кто-то, кто мог бы стать его возлюбленным, но кого по воле судьбы он никогда не узнает. Возможность альтернативной любви заставляет вспомнить о том, что жизнь, которой живет каждый из нас, всего лишь одна из миллиарда возможных жизней — именно невозможность прожить их все, наверное, и погружает нас в печаль. В этом чувстве — стремление вернуться к временам, когда перед нами не стояла необходимость выбора, свободного от грусти при неотвратимой потере, которую неизбежно влечет за собой всякий (пусть даже самый прекрасный) выбор.

9. На городских улицах и в оживленных ресторанах я часто невольно приходил к мысли о том, что существуют сотни (скорее, даже миллионы) женщин, чьи жизни протекают параллельно с моей, но кому суждено было остаться для меня загадкой. Хотя я и любил Хлою, вид этих женщин иногда вызывал во мне сожаление. В ожидании поезда или в очереди в банке мне случалось остановить взгляд на конкретном лице, может быть, услышать обрывок разговора (у кого-то разбилась машина, кто-то закончил университет, заболела мама…), почувствовать на долю секунды сожаление от того, что не смогу узнать конца истории, и искать утешение в том, чтобы самому придумать подходящую развязку.

10. Я мог поговорить с Алисой, сидя рядом на диване после ужина, но что-то заставило меня отказаться от каких-либо действий и ограничиться мечтами. Ее лицо вызвало отклик внутри меня, заставив ощутить некую пустоту, не имевшую выраженных очертаний и направленности, которую моя любовь к Хлое каким-то образом не смогла заполнить. Неизвестное вооружено зеркалом, в котором отражаются все самые сокровенные, все самые невыразимые наши желания. Неизвестное — это роковой вызов, который лицо по ту сторону комнаты всегда будет бросать лицу знакомому. Возможно, я любил Хлою, но именно потому, что я знал ее, я не мог чувствовать влечение к ней. Влечение не может со свойственной ему неопределенностью избирать своим предметом тех, кого мы знаем. Все их достоинства и недостатки уже нанесены на карту и потому лишены необходимой таинственности. Лицо, возникшее перед нами на несколько минут или часов, чтобы затем исчезнуть навеки, обязательно дает повод к мечтам, которые невозможно выразить словами, обращаясь к бездонной пропасти, желанию непомерной глубины, разверзающемуся внутри нас, столь же безграничному, сколь и неутолимому.

11. — Ну что, ты влюбился в нее? — спросила Хлоя в машине.

— Конечно, нет.

— Она в твоем вкусе.

— Нет, она не в моем вкусе. Так или иначе, ты знаешь, я люблю тебя.

Обычный сценарий измены — один из партнеров спрашивает другого: «Как ты мог изменить мне с X, когда сам говорил, что любишь меня?» Но между изменой и объяснением в любви нет противоречия, если принять в расчет время. «Я люблю тебя» не может означать ничего, кроме «Я люблю тебя сейчас». Я не лгал Хлое, говоря ей по дороге домой, возвращаясь с вечеринки у Алисы, что люблю ее. Но мои слова не могли и не должны были быть ничем иным, кроме как обещанием, относящимся к данному моменту.

12. Если мои чувства к Хлое менялись, это происходило не в последнюю очередь потому, что она сама не оставалась неизменной, а все время сдвигала связь слова и значения. То, что она не меняла работу и номер телефона, было лишь иллюзией, а скорее всего, упрощением. Внимательный взгляд обнаруживал на ее лице малейшие изменения в ее душевном и физическом состоянии, ухо улавливало изменение интонации в зависимости от того, с кем она говорила или какой посмотрела фильм, ее плечи опадали, когда она уставала, вес увеличивался пропорционально возрастанию самооценки. Существовало лицо, которое бывало у нее по понедельникам и которое бывало по пятницам; ее глаза, когда ей было грустно и когда она только что проснулась; вены на ее руке, когда она читала газету и когда мылась в душе. Было ее лицо, какого не бывает у десяти ангелов, через стол, приближающееся, за мгновение до поцелуя, и было ее лицо на платформе в ожидании поезда. Была Хлоя со своими родителями и Хлоя со своим возлюбленным, Хлоя улыбающаяся и Хлоя, вычищающая при помощи зубной нити остатки еды.

13. Наверное, я должен был полностью посвятить себя ее биографии, чтобы изучить и нанести на карту все эти изменения; вместо этого я предавался привычной лени. Усталость часто приводила к тому, что богатейшая часть Хлоиной жизни — ее движение — оставалась мне недоступна. В течение длительных промежутков времени я мог не замечать (поскольку она делалась мне все более привычной) всех перемен в ее лице и теле, разницу между Хлоей в понедельник и Хлоей в пятницу. Идея Хлои стала привычкой, устойчивым образом, стоявшим перед моим духовным взором.

14. Но тем не менее неизбежно случались моменты, когда привычная гладкая оболочка рвалась и мне еще и еще раз выпадало прямо взглянуть на нее глазами человека, который никогда прежде ее не видел. Однажды в выходной день на шоссе у нас случилась поломка и пришлось просить помощи. Когда четверть часа спустя возле нас остановился полицейский фургон, Хлоя пошла разбираться с сержантом. Я наблюдал, как она разговаривает с незнакомым человеком, как бы отождествляя ее с ним, и вдруг женщина, которую я хорошо знал, показалась мне абсолютно незнакомой. Я смотрел на ее лицо, слушал ее голос, не заглушаемый покровом близкого знакомства, лишающего свежести краски, и видел ее такой, какой она бы предстала перед кем-то, кто впервые остановил на ней свой взгляд. Перестав воспринимать ее такой, какой привык видеть, я посмотрел на нее без той предвзятости, которую навязало мне время.

15. И внезапно, пока я слушал их разговор о свечах зажигания и масляных фильтрах, меня охватило неконтролируемое желание. Разрыв привычки повлек за собой эффект отдаления, делая Хлою незнакомой и неожиданной, а потому желанной, как может быть желанен только тот, к чьему телу еще ни разу не прикасался. Сержанту дорожной службы понадобилась пара минут, чтобы установить неисправность, — нужно было что-то поправить в батарее, — после чего мы могли продолжить свой путь в Лондон. Но мое желание распорядилось иначе.

Нам нужно остановиться, найти гостиницу или припарковаться на обочине. Мы должны заняться любовью.

Почему? Что случилось? Что ты делаешь? Пожалуйста, подожди, Господи… не надо, слышишь?.. Ладно, лучше я остановлю машину. Давай свернем здесь…

16. Привлекательность Хлои в роли незнакомки напомнила о связи, существующей между движением и сексуальностью, я имею в виду движение от одетого тела к раздетому. Мы остановились на обочине трассы М4. Моя рука принялась ласкать ее грудь через тонкую ткань платья — эротическое возвращение к тому, что перед тем отдалилось, к телу, которое было потеряно и вновь обретено. Сводящее с ума расстояние между наготой и одеждой, знакомым и незнакомым, переходом и инициацией.

17. Мы дважды возобновляли свое занятие на заднем сиденье Хлоиного «фольксвагена», среди разных сумок и старых газет. Несмотря на полученное удовольствие, наше внезапное и непредсказуемое желание, заставившее нас буквально вцепиться в одежду и плоть друг друга, напоминало о том, насколько разрушительным может быть прилив страсти. Захваченные желанием и сметенные им с трассы на обочину, разве не могли мы днем позже точно так же разбежаться под влиянием другого гормона? Для того чтобы усмотреть в наших чувствах цикличность, требовался, пожалуй, слишком высокий уровень логики. Наша любовь скорее напоминала схождение с гор мутного потока, чем спокойную смену лета, осени, зимы и весны.

18. У нас с Хлоей была игра, практика в духе Гераклита, признававшая текучесть наших эмоций и лишавшая силы общепринятое представление, что светоч любви должен гореть с постоянством электрической лампочки.

— Что-нибудь не так? Я тебе сегодня не нравлюсь? — спрашивал один из нас.

— Ты нравишься мне меньше.

— Да? А насколько меньше?

— Ненамного.

— По десятибалльной шкале?

— Сегодня? Ну, наверное, на шесть с половиной, или нет, больше, на шесть и три четверти. А как у тебя? Как ты оцениваешь меня?

— Господи, сейчас что-то в районе минус трех, но утром были, пожалуй, и все двенадцать с половиной, когда ты…

19. В очередном китайском ресторане (Хлоя питала к ним слабость) я вдруг понял, что встречи с другими людьми больше всего похожи на вмонтированное в середину стола колесо с расставленными на нем блюдами, которое можно поворачивать, так что если сейчас перед тобой креветки, то в следующую минуту может быть уже свинина. Разве любовь к человеку не следует тому же образцу, когда хорошее и плохое поочередно сменяют друг друга? Подвижные во всем прочем, мы самым жалким образом привязаны к идее постоянства в человеческих отношениях, так же как и к представлению о якобы непроницаемой перегородке, разделяющей любовь и нелюбовь, той, которую можно пройти лишь дважды, в начале романа и в его конце, — дважды, а не пересекать ее по нескольку раз в день, даже в час! Мы пытаемся силой развести любовь и ненависть, вместо того чтобы увидеть в них свой вполне законный ответ на различные стороны одного характера. Так проявляет себя детская потребность любить абсолютное добро и ненавидеть абсолютное зло, желание иметь один объект, безусловно отвечающий нашему инстинкту любви, и другой, столь же безусловно заслуживающий ненависти. Но с Хлоей не могло быть и речи о подобном постоянстве. Я мог буквально в одну секунду повернуть кругом ее китайский стол со всеми его угощениями, принимая во внимание вызванные этим головокружение и путаницу. Я мог воспринимать ее как:

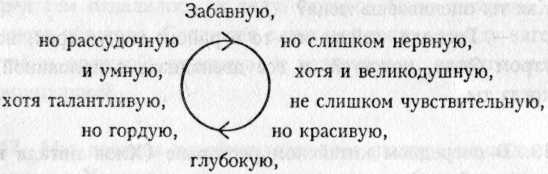

Ил. 15.1.

20. Часто было трудно предугадать, на чем остановится колесо, делая поворот от одного чувства к другому. Видя, как Хлоя сидит в какой-нибудь позе, или слыша ее слова, я мог внезапно ощутить сильное раздражение против нее, хотя лишь за несколько минут до того все было сплошным сиропом и ни облачка на небе. В своих проявлениях я был не одинок, поскольку Хлоя тоже могла обнаруживать в отношении меня неожиданную агрессию. Однажды вечером, когда мы обсуждали в компании какой-то фильм, она ни с того ни с сего обрушилась на меня, обвиняя в якобы покровительственном тоне, с которым я позволяю высказываться о вкусах и мнениях других людей. Сначала я не мог взять в толк, что это она, поскольку еще не успел ничего сказать, потом сообразил, что, наверное, ее задело что-то из того, что было сделано мной прежде, и что сейчас она использует возможность поквитаться со мной, или еще: что кто-то другой расстроил ее, а я в данном случае замещаю отсутствующего обидчика. Многие наши споры были отмечены подобной нечестностью по отношению друг к другу, поскольку служили поводом выразить чувства, не относящиеся к настоящему моменту или даже вовсе никак не связанные с партнером. Мне случалось ополчиться на Хлою за то, что она с излишним шумом вынимала посуду из посудомоечной машины, когда я пытался смотреть вечерние новости, хотя на самом деле причиной моего раздражения были чувство вины и беспокойство по поводу одного неприятного звонка, на который я не ответил днем. Хлоя, в свою очередь, могла шуметь нарочно, проявляя свое плохое настроение, о котором она не сказала утром. (Пожалуй, можно было бы определить зрелость — эту цель, которая все время ускользает, — как способность воздавать каждому то, что он заслуживает и когда он этого заслуживает, умение отделять чувства, которые нужно держать при себе, от тех, которые следует тотчас же выражать вызвавшим их людям, а не переносить на других, которые пришли позже и ни в чем не виноваты.)

21. Можно удивляться, почему те, кто, по их словам, нас любит, в то же время питают в отношении нас явно несправедливую враждебность и обиды. Мы скрываем в себе огромное количество противоречивых чувств, толстые напластования детских переживаний, которые мы почти или совсем не в состоянии контролировать. Беспричинная жестокость, поползновения к каннибализму, деструктивные фантазии, бисексуальность, приступы паранойи, свойственной детскому возрасту, — все это намешано внутри наших более зрелых эмоций. «Мы никогда не должны говорить о человеке, что он злой, — писал французский философ Ален, — нужно только отыскать иголку», — другими словами, найти раздражитель, стоящий за спором или агрессией. Мы с Хлоей были в любой момент готовы попытаться сделать это, но сложности — все, начиная с прихотливого поведения сексуальных импульсов и заканчивая последствиями травм, полученных в детстве, — подчас оказывались слишком велики и брали верх над нашими усилиями.

22. Если философы традиционно высказывались в пользу жизни, прожитой в соответствии с законами разума, во имя него, предавая поруганию жизнь, направляемую страстями, это происходило потому, что разум — краеугольный камень постоянства, он никак не ограничен во времени и не имеет срока годности. В отличие от романтика, философ ни на мгновение не позволит его или ее интересу бездумно переключиться с Хлои на Алису и обратно на Хлою, потому что всякий сделанный выбор покоится на твердом основании разумных причин. В своих желаниях философы готовы считаться лишь с эволюцией, но не с порывом. В любви они останутся верными и постоянными, их жизнь так же предсказуема, как полет стрелы.

23. Но что еще более важно, философ будет всегда гарантированно тождественен. Что такое тождественность? Ее, скорее всего, следует искать в том, к чему человек чувствует склонность: «Я — то, что мне нравится». Вопрос «Кто я?» является лишь расширенной постановкой другого вопроса — «Что мне нужно?». Если в возрасте десяти лет от роду я полюбил гольф, а сейчас мне исполнилось сто двадцать и я все еще отдаю предпочтение этому виду спорта, то моя тождественность (одновременно как игрока в гольф и косвенным образом как личности) выдержала экзамен на постоянство. Если я пребываю в католической вере с двух и до девяноста лет, значит, я способен избежать кризиса тождественности, который переживает еврей, в тридцать пять просыпающийся с желанием стать епископом или папой, а в конце своей жизни принимающий ислам.

24. Для эмоционального человека жизнь предстает совсем другой, полной головокружительных поворотов стрелки вокруг всего циферблата, ведь то, чего он хочет, меняется с такой быстротой, и поэтому то, чем он является, постоянно находится под вопросом. Если такому человеку сегодня нравится Саманта, а завтра — Салли, то кто он сам? Если я ложусь вечером с мыслью, что люблю Хлою, а на следующее утро просыпаюсь с ненавистью к ней, то кто, в конце концов, я? Я никогда полностью не отказывался от идеи стать более разумным человеком. Просто мне пришлось столкнуться со сложной проблемой, найти прочные основания своей любви и нелюбви к Хлое. Объективно ни для того, ни для другого не существовало сколько-нибудь серьезных причин, и это делало мои случавшиеся порой колебания еще более труднообъяснимыми. Если бы имелись четкие, неоспоримые (я имею в виду с логической точки зрения) основания для любви или ненависти, то были бы и некие отправные точки, к которым можно было бы вернуться. Но как щель между двумя передними зубами никак не могла служить объективным поводом очертя голову бросаться любить ее, так разве мог я со всей серьезностью привести ее манеру чесать локоть в качестве побудительной причины для своей ненависти? Несмотря на множество оснований, которые приходят нам на ум, мы никогда не можем быть более чем наполовину уверены в действительной подоплеке своей привязанности (а потому необратимый и трагический процесс угасания любви предполагает…).

25. В этом находила отражение противостоящая различным проявлениям непоследовательности тяга человека к постоянству: поддержание устойчивого эмоционального окружения. Такое стремление умеряло колебания, будучи нацелено на сохранение стабильности и исключение катаклизмов, отдавая предпочтение последовательности и связности. Желание сохранить равновесие заставило меня придерживаться в своем рассказе о нас линеарной композиции, удерживая меня, когда у меня могло возникнуть желание развить второстепенный сюжет, отойти от основной линии или поставить ее под вопрос, как это свойственно больной шизофренией современной словесности. Пробуждаясь после эротического сна, в котором фигурировали некие два лица, виденные за день до того в магазине и прихотливо слившиеся в моем воображении в одно, я тут же приходил в себя, обнаружив рядом с собой Хлою. Я усреднял свои возможности, я возвращался к роли, предписанной мне моим романом, я склонялся перед непререкаемым авторитетом того, что уже существует.

26. Колебания удерживались под контролем непрерывностью обыденной жизни и более устойчивыми представлениями окружающих. Вспоминаю ужасную ссору, случившуюся однажды в субботу незадолго до прихода друзей, приглашенных к нам на чашку кофе. В тот момент ссора казалась нам обоим настолько серьезной, что еще немного — и мы готовы были бы распроститься навсегда. Однако предполагаемое окончательное расставание отложилось благодаря появлению друзей, которые не должны были видеть ничего подобного. За кофе счастливой паре адресовались вопросы, говорившие о том, что гости и представления не имеют о возможном разрыве и тем самым помогают избежать его. Общество других людей уменьшило амплитуду наших метаний; в то время как мы не имели ясного представления, чего на самом деле хотим, а следовательно, кто мы, мы могли спрятаться за успокаивающим анализом тех, кто находился по ту сторону и в своих суждениях целиком полагался на связность сюжета, не допуская мысли о том, что в нашем романе ничто не было задано раз и навсегда.

27. Когда настроение у нас бывало получше, мы, кроме того, искали утешения в мыслях о будущем. Поскольку всегда существовала угроза, что любовь закончится так же внезапно, как началась, естественно было, что мы пытались придать вес настоящему, строя совместные планы на будущее — оно должно было продлиться долго, по меньшей мере, до нашей смерти. Мы мечтали о том, где будем жить, сколько у нас будет детей, как мы обеспечим себе старость, мы представляли себя стариками, выводящими внуков на прогулку и прогуливающимися под ручку в Кенсингтон Гарденс. Защищая себя перед лицом кончины нашей любви, мы с радостью придумывали, как будем жить вместе долгие и долгие годы. Поблизости от Ноттингхилла были дома, которые нравились нам обоим и которые мы в своем воображении обустраивали, дополняя их двумя маленькими студиями под крышей, просторной современной кухней с новенькой бытовой техникой на первом этаже и садом, полным цветов и деревьев. Пусть никогда не было похоже, что дело зайдет так далеко, мы непременно должны были верить, что для этого нет никаких препятствий. Разве в силах человек любить кого-то и одновременно представлять себе разрыв с ним, женитьбу на ком-то еще и обустройство дома с этим другим? Нет, для нас было насущной необходимостью видеть мысленным взором, как мы будем вместе стареть, как отправимся на покой и поселимся, уже обзаведясь вставной челюстью, в домике у моря. Если бы мы поверили в это, нам, возможно, затем пришло бы в голову пожениться — самая жестокая из одобряемых законом попыток принудить сердце к вечной любви.

28. Мое нежелание говорить с Хлоей о ее прежних возлюбленных, скорее всего, объяснялось тем же стремлением видеть все это длящимся вечно. Эти экс-возлюбленные напоминали мне, что вещи, о которых я готов был думать, что они будут длиться вечно, в жизни проявляют себя совершенно иначе и что мои отношения с Хлоей может постигнуть та же участь. Однажды вечером в книжном магазине Хейворд-гэллери я вдруг увидел свою прежнюю подругу, листавшую книгу о Пикассо рядом с полкой у противоположной стены. Хлоя стояла за несколько шагов от меня, выбирая открытки, чтобы послать их друзьям. Пикассо когда-то много значил для меня и этой моей бывшей приятельницы. Ничего не мешало мне подойти и сказать ей «привет». В конце концов, я был знаком с несколькими бывшими возлюбленными Хлои, бывшими с ней до меня, со многими из которых она продолжала поддерживать дружеские отношения. Однако причина дискомфорта скрывалась именно во мне: дело в том, что эта женщина стала живым напоминанием изменчивости моих чувств, о чем я предпочел бы не вспоминать. Я боялся, что факт близости, некогда соединявшей меня и ее, а впоследствии утраченной, мог вдруг повести себя как закономерность, повторившись и с Хлоей.

29. Трагедия любви состоит в том, что она не может оказаться вне временных координат. В обществе того, кого любишь в данный момент, особенно жестокой кажется мысль о равнодушии, испытываемом тобой по отношению к тем, кого любил раньше. Есть что-то отталкивающее в сознании того, что человек, ради которого сегодня ты готов пожертвовать всем, спустя несколько месяцев может побудить тебя перейти на другую сторону улицы (или книжного магазина), лишь бы избежать встречи с ним. Я понимал: если моя любовь к Хлое в этот момент составляет важнейшую часть моего существа, то бесповоротный конец моей любви к ней будет означать никак не меньше чем смерть части меня самого.

30. Если мы с Хлоей продолжали, несмотря на все, о чем было сказано, верить в нашу любовь, это происходило, скорее всего, потому, что в конечном счете моменты, в которые мы любили друг друга, перевешивали (хотя бы на время) минуты скуки и безразличия. И все же от нас никогда не скрывалась истина: то, что мы решили называть любовью, на самом деле было аббревиатурой гораздо более сложной и в итоге менее приятной реальности.