ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ «Я»

1. В одно из воскресений в середине июля, ближе к вечеру, мы сидели в кафе на Портобелло-роуд. Позади был чудесный день, почти целиком проведенный в Гайд-парке за чтением книг и лежанием на солнце. Но где-то около пяти часов я вдруг ощутил приступ меланхолии. Мне хотелось пойти домой и спрятаться под одеяло, и я не делал этого лишь потому, что прятаться было абсолютно не от чего. Воскресные вечера с давних пор наводили на меня грустные мысли, напоминая о смерти, незаконченных делах, чувстве вины и утратах. Мы сидели и молчали. Хлоя читала газеты, я смотрел сквозь стекло на проезжавшие мимо машины и людей. Вдруг она перегнулась через стол, поцеловала меня и прошептала: «У тебя снова этот потерянный взгляд брошенного мальчика». Никто и никогда не говорил мне ничего подобного, но когда Хлоя сказала это, ее слова тут же чудесным образом пришли в согласие с чувством возвышенной и смутной грусти, владевшей мной тогда. Я ощутил (возможно, непропорционально сильный) прилив любви к ней, вызванный ее замечанием, — за то, что она поняла вещь, которая так и осталась бы, я чувствовал, для меня загадкой, за то, что она пожелала войти в мой мир и объективировать его для меня. Это была благодарность за напоминание брошенному о том, что он брошен, — а значит, за возвращение его домой.

2. Возможно, справедливо утверждение, что мы не существуем по-настоящему до тех пор, пока не появился кто-то, кто заметит наше существование. Мы в полном смысле слова не владеем даром речи, пока не найдется кто-то, кто поймет то, что мы говорим. По сути, мы не вполне живы, пока нас не полюбили.

3. Что хотят сказать, говоря, что человек есть «общественное животное»? Только то, что люди нуждаются друг в друге, чтобы определить свои границы и достичь самосознания, в чем моллюски и дождевые черви отнюдь не испытывают потребности. Мы не можем получить никакого представления о себе в отсутствие окружающих, которые призваны показать нам, где заканчиваемся мы и начинаются другие. «В одиночестве человек может приобрести все, кроме характера», — писал Стендаль, подразумевая, что рождение характера происходит от реакций на него окружающих. Поскольку «я» не является законченной структурой, его текучая природа требует контура, придаваемого ему остальными. Я нуждаюсь в ком-то, кто помог бы мне вести историю моей жизни, в человеке, который знал бы меня так же хорошо, как я сам, а порой даже лучше.

4. В отсутствие любви мы лишаемся возможности правильного самоотождествления, тогда как в любви личность находит свое постоянное подтверждение. Не удивительно, что в религии отводится столь важное место «Божьему призрению»: быть видимым означает быть уверенным в своем существовании; самое лучшее, если имеешь дело с Богом или партнером, который тебя любит. Присутствие человека оправдано в глазах другого человеческого существа, которое для него (и для которого он) — целый мир. В окружении людей, которые не помнят точно, кто мы, — людей, в чьем присутствии мы десятки раз по разным поводам обращаемся к своей истории, и которые в очередной раз забудут, сколько раз мы были женаты, сколько у нас детей и зовут ли нас Билл или Брэд, Катрина или Катерина (а вы платите им тем же и тоже ничего о них не помните), разве не успокоительна возможность найти спасение от шизофрении в объятиях кого-то, кто надежно хранит нашу личность в своей душе?

5. Мы не случайно можем иметь в виду почти одно и то же, когда говорим о любви и об интересе: «Я люблю бабочек» значит почти то же самое, что «Я интересуюсь бабочками». Любить человека означает испытывать к нему глубокий интерес, а следовательно, благодаря самому этому интересу уметь объяснить ему смысл его собственных слов и поступков. Хлоя понимала меня, и в ее поведении по отношению ко мне со временем все больше стали проявляться элементы того, что можно было бы назвать подтверждением моего «я». Множество этих разнообразных «подтверждений» содержалось в ее интуитивном понимании большей части моих настроений, знании моих вкусов, в словах, которые она говорила обо мне, в памяти на мои привычки и обыкновения, в шуточном признании за мной различных фобий — любя меня, она действовала как перчатка, возвращающая руке ее форму. Хлоя замечала, что я склонен к ипохондрии, что я стеснителен и не люблю говорить по телефону, что я одержим идеей обязательного восьмичасового сна, что я терпеть не могу засиживаться в ресторане, что я прибегаю к вежливости как к форме агрессивной защиты и обычно говорю «может быть» там, где другой сказал бы «да» или «нет». Она могла цитировать мне меня самого («Прошлый раз ты сказал, что тебе не нравится, когда так иронизируют…»), демонстрируя отличное понимание моего характера, она удерживала в памяти детали — как хорошие, так и дурные — моей жизни («Ты всегда паникуешь…», «Я никогда не видела, чтобы человек так часто забывал заправить машину, как это делаешь ты…»). Я был ввергнут в процесс созревания, который начался с открытия благодаря Хлоиному участию новых перспектив своей собственной личности. Нужна была близость любовников, чтобы указать стороны характера, на которые другие люди попросту не обращали внимания, ракурсы, которые объективно могли представлять трудность для рассмотрения. Бывали моменты, когда Хлоя весьма откровенно говорила мне, что я, как ребенок, впадаю в патетику, что я замкнулся в обороне, что я придираюсь, что проявляю враждебность или ревную — или еще сколько угодно негатива (все, однако, вполне справедливо). В такие минуты я благодаря ей оказывался лицом к лицу с такими проявлениями собственного «я», которые ускользали от обычного заглядывания внутрь себя (в поисках душевной гармонии), для выявления которых окружающие были слишком нелюбопытны, и чтобы обратить на них мое внимание, требовалась вся искренность общей постели.

6. Любовь представляется ограниченной с двух сторон угрозой распада — жизнь под взглядом слишком большого и слишком малого числа глаз. Хлоя всегда панически боялась первого. Задавленная в детстве, она рассматривала взрослость как возможность избавиться от скованности, которую придавали ее движениям посторонние взгляды. Она мечтала поселиться одна в деревне, в просторном белом доме с большими окнами, почти вовсе без мебели — символ ухода от мира, тягостное внимание которого лишало ее сил. Когда ей исполнилось девятнадцать, она попыталась осуществить свое желание, уехав в Аризону, за тысячи километров от дома и поселившись на окраине маленького городка, где у нее не было никого знакомых. Во власти юношеского романтизма она взяла с собой чемодан, битком набитый томами классиков, которые она собиралась читать, делая пометки, на восходе и на закате любуясь пустынным пейзажем. Но уже в первые недели после приезда она стала страдать от одиночества, к которому стремилась всю свою жизнь, находя его пугающим, дезориентирующим, оторванным от реальности. Звук собственного голоса, слышимый раз в неделю в минимаркете, заставлял ее вздрагивать. У нее появилась привычка подолгу смотреть на себя в зеркало, чтобы убедиться, что она действительно существует, что у нее есть границы. В конце концов всего месяц спустя она уехала из городка и устроилась официанткой в ресторан в Финиксе, не в состоянии дольше выносить «нереальность», поглотившую ее. Когда Хлоя оказалась в Финиксе, общение со множеством людей явилось для нее невероятным шоком. Она вдруг обнаружила, что не может ответить на простые вопросы, вроде того, что делает в данный момент. Ею было утрачено всякое ощущение собственного «я», и казалось, что ее переживания нельзя выразить языком.

7. Если любовь возвращает нам наше отражение, то одиночество похоже на отказ от зеркала — и пусть воображение творит что угодно со шрамом или родинкой на нашем лице. Несмотря на ущерб, зеркало, по крайней мере, возвращает нам ощущение себя, предоставляет четкий контур, который мы можем противопоставить игре воображения. Поскольку знание того, кто мы, не возникает само по себе, в пустыне Хлою сопровождала размытость, контуры ее характера потеряли четкость, выпав из фокуса внимания окружающих, — в то время как воображение захватило власть над ней, превратив ее в чудовищное существо, жертву порожденных тем же воображением иллюзий и паранойи. Реакция других на наше поведение сравнима с зеркалом, поскольку она возвращает нам наш собственный образ, который мы сами не в состоянии увидеть. Вот почему другие люди оказываются так необходимы — они могут дать нам нечто, что в одиночестве остается для нас недоступным, а именно неуловимое сознание своих границ, ощущение собственного характера. Кто я, если другие не подскажут мне ответ? (Кем был бы я, если бы Хлоя не подсказала мне правильный ответ?)

8. Потребовалось много времени, чтобы я смог понять Хлою как персонажа, рассмотреть, какая роль отводится ей в повести ее собственной жизни — повести, рассказанной ею себе же и о себе самой. С большим опозданием я начал среди миллионов слов, которые она говорила, и действий, которые совершало ее тело, распознавать связующие нити, ключевые узлы, в которых заключалось объяснение всего многообразия ее слов и поступков. Путь познания другого человека неизбежно проходит через истолкование частностей к пониманию целого. Теоретически, чтобы полностью узнать кого-то, необходимо каждую минуту его жизни провести рядом с ним, внутри его. Поскольку это невозможно, нам остается, как детективам (в психологических детективах), складывать из кусочков общую картину. Но мы всегда успеваем на место слишком поздно, когда преступление (главная сцена) уже состоялось, а потому нам приходится медленно и кропотливо восстанавливать прошлое по его следам, словно анализируя сон после пробуждения.

9. В своем стремлении понять Хлою я напоминал врача, водящего руками по телу в попытке проникнуть внутрь. Я выстукивал глубины, вынужденный ограничиваться поверхностью, стараясь понять, что вызвало внезапную смену настроения, неожиданный взрыв ненависти или веселья и что это мне добавляет к общей картине Хлоиного характера. Такой путь требовал времени, и меня не оставляло чувство, что каждый раз я слишком поздно оказываюсь на месте происшествия, что я бегу, силясь захватить движущуюся мишень. Так лишь долгое время спустя я осознал, насколько важной чертой в характере Хлои было стремление скорее страдать в одиночестве, нежели побеспокоить других. Как-то утром Хлоя сообщила мне, что ей всю ночь было очень плохо, даже пришлось съездить за лекарством в дежурную аптеку, но она тем не менее сделала все, чтобы не разбудить меня. В ответ я прежде всего ужасно рассердился — как могла она мне ничего не сказать? Разве мы, в самом деле, настолько чужие, чтобы в трудный момент не разбудить друг друга? Но гнев (одно из проявлений ревности) в данном случае был грубым, поскольку, сердясь, я оставил без внимания нечто, что научился понимать лишь со временем: насколько основополагающей и всепроникающей чертой ее натуры была склонность брать вину на себя, уходить в сторону — вместо того, чтобы давать отпор или потревожить чей-либо сон. Для того чтобы разбудить меня, она должна была оказаться на волосок от смерти, поскольку все в ней не желало перекладывать ответственность на других. Стоило однажды наткнуться в ее характере на эту струну, и тут же сотни ее поступков и проявлений сразу получили истолкование — отсутствие обычного раздражения против родителей (которое проявляется в форме жестокой иронии), безмерная преданность работе, непонимание людей, имеющих привычку жалеть себя, чувство долга, даже ее манера плакать (молчаливые всхлипывания вместо слезливых причитаний).

10. Как специалист по ремонту телефонных сетей, я определял основной провод в спутанной вермишели, с которой можно сравнить «я» в действии: я научился распознавать каждый раз, когда мы с компанией бывали в ресторане, ее нелюбовь к язвительным шуткам и подколкам, ее желание лучше заплатить за всех, чем присутствовать при споре, кто, кому и сколько должен. Я начал чувствовать ее постоянный страх быть обманутой, отшельнически-независимую сторону ее характера. Меня восхищал присущий ей взгляд художника, отличавший не только ее работы, но и то, как она накрывала на стол или подбирала букет. Я стал замечать, насколько скована она в общении с другими женщинами и насколько свободнее чувствует себя в обществе мужчин. Я воздал должное ее горячей преданности тем, кого она считала своими друзьями, природному инстинкту рода и сообщества. Все эти характеристики способствовали тому, что Хлоя постепенно приобрела в моих глазах стройность. Она стала кем-то таким, в чьих поступках я начал видеть логику наряду с известной степенью предсказуемости, кем-то таким, чье мнение о фильме или о конкретном человеке я теперь мог пытаться угадать не спрашивая.

11. Но не всегда было легко выполнять при Хлое роль зеркала. В отличие от обыкновенного, метафорическое зеркало никогда не может оставаться в покое. Это активное зеркало, которое должно само находить образ, это ищущее, блуждающее зеркало, которое стремится схватить измерения движущейся фигуры, невероятную сложность чужого характера. Это ручное зеркало, и держащая его рука не тверда, поскольку у этой руки собственные задачи и интересы — совпадает ли существующий образ с тем, который хочется найти? «Что ты находишь в ней?» — спрашивает у зеркала ум; «Что ты хочешь в ней найти?» — спрашивает у зеркала сердце.

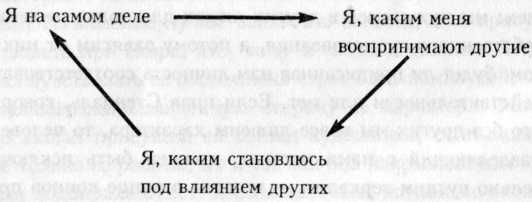

12. Опасность «самоподтверждения» состоит в следующем: мы нуждаемся в других людях для подтверждения собственного существования, а потому зависим от них в том, будет ли приписанная нам личность соответствовать действительности или нет. Если прав Стендаль, говоря, что без других мы вовсе лишены характера, то человек, разделяющий с нами постель, должен быть исключительно чутким зеркалом — или мы в конце концов претерпим искажения. А что, если наши любимые — плод величайшей ошибки, если на их месте оказались люди, которые из-за недостатка восприимчивости лишают нас части нас самих? И что делать с еще более серьезной опасностью: разве другие по определению (потому что отражающая поверхность никогда не бывает идеально ровной) не должны искажать нас, будь то в лучшую или худшую сторону?

13. Каждый новый человек дает нам новое ощущение себя, поскольку мы всякий раз на какую-то малую долю становимся теми, кем, как другие думают, мы являемся. Наше «я» сравнимо с амебой, оболочка которой пластична, благодаря чему она принимает под влиянием окружающей среды разные очертания. Не то чтобы амеба вовсе была лишена каких-либо измерений, просто у нее нет никакой определенной формы. Это моя любовь к абсурду, которую склонный к абсурду человек откроет во мне, но и серьезность, которая откроется человеку серьезному, тоже моя. Если кто-то считает меня застенчивым, я в конце концов, вероятно, стану застенчивым, если, на чей-то взгляд, я остроумен, я, похоже, все время буду шутить. Получается замкнутый круг.

Ил. 14.1.

14. Мои родители пригласили Хлою вместе пообедать: все время, пока продолжался обед, она молчала. Когда мы вернулись домой, я спросил ее, что случилось. Она сама не могла этого понять. Она пыталась выглядеть оживленной и заинтересованной, и тем не менее предубеждение, которое двое, сидевшие напротив нее через стол, очевидно, имели на ее счет, мешало ей быть собой. Мои родители открыто не сделали ничего плохого, но что-то в них заставляло Хлою ограничиваться односложными репликами. Это лишний раз доказывало, что процесс, когда окружающие накладывают на нас клеймо, не обязательно должен быть очевиден. Большинство людей не принуждают нас к той или иной роли, они лишь подсказывают нам ее своими реакциями, а следовательно, пусть даже исподволь, но все же препятствуют тому, чтобы мы выходили за пределы данного стереотипа.

15. За несколько лет до этого Хлоя какое-то время встречалась с ученым, сотрудником Лондонского университета. Философ-аналитик, автор пяти книг, публиковавший статьи в целом ряде научных журналов, оставил ей наследство — ничем не заслуженное чувство умственной неполноценности. Как он преуспел в этом? Хлоя снова не могла ответить. Даже не позаботившись точно выразить это в словах, он смог придать амебе форму, соответствовавшую его собственным взглядам, а именно что Хлоя — очаровательная юная студентка, которой совсем незачем думать и она может спокойно предоставить это ему. И вот, как если бы было произнесено нечто, чему непременно суждено исполниться, Хлоя бессознательно начала действовать в согласии с этим суждением о ее характере, вынесенным со всей определенностью заключительной части семестрового отчета глубокомысленным философом, автором пяти книг и множества статей в целом ряде научных журналов. В конце концов она стала чувствовать себя такой же дурочкой, какой он ее представлял.

16. Хронология приводит к тому, что о ребенке всегда рассказывают с позиции третьего лица («Разве не восхитительный /безобразный /сообразительный /бестолковый ребенок Хлоя?») до тех пор, пока он не становится способен влиять на то, что говорится о нем самом. Выход из детства может быть понят как попытка внести коррективы в расходящееся с истиной повествование других — родителей, рассказывающих нашу историю. Но борьба с перетолковыванием на этом не заканчивается: целая пропагандистская война идет вокруг нашего решения о том, кто мы есть, не одна заинтересованная группировка ведет кампанию с целью утвердить свой взгляд на вещи, заставить замолчать все другие истории. А в результате происходит искажение действительности — или по вине враждебной зависти, или небрежности как следствия безразличия, или из-за нашей собственной слепоты, происходящей от эгоцентризма. Даже любить кого-то означает относиться к этому человеку с великим предубеждением — вы заранее уверены, что он или гений, или первый красавец или красавица, хотя для этого почти нет оснований. Такой подход очень далек от того, который необходим для настоящего понимания — беспристрастного взгляда со стороны, приятное искажение, но все же искажение. Чужой взгляд, в котором мы ищем подтверждение своему существованию, подобен кривым зеркалам: тщедушная фигурка неожиданно оказывается в три метра ростом, стройная женщина расплывается, толстая выглядит худой, наша шея вытягивается, как у жирафа, а ступня становится как у слона, характер предстает ужасным или ангельским, ум — глубоким или скудным, наши ноги — или длинными и тонкими, или пропадают совсем. Как Нарцисс, мы обречены на некоторое разочарование, смотрясь в прозрачные глаза другого человека. Ни один взгляд не может полностью отразить наше «я». Мы всегда будем усечены в той или иной своей части, непоправимо или нет.

17. Когда я поделился с Хлоей идеей, что характер чем-то напоминает амебу, она засмеялась и рассказала, что в школе любила рисовать амеб. Потом она взяла карандаш.

— Слушай, дай мне вон ту газету, я нарисую тебе разницу между формой, которую моя я-амеба принимает в конторе, и той, которую она принимает с тобой.

И она нарисовала следующее.

Ил. 14.2.

— Что это за кусочки, похожие на щупальца? — спросил я.

— Это потому, что я чувствую себя рядом с тобой со щупальцами.

— Что?

— Ну, ты мне даешь пространство. Мои чувства сложнее по сравнению с тем, как я ощущаю себя на работе. Ты проявляешь ко мне интерес, и ты лучше понимаешь меня, поэтому я нарисовала ее со щупальцами — так больше похоже на правду.

— Ясно, а эта ровная сторона?

— Где?

— На северо-востоке амебы.

— Знаешь, я никогда не могла различать стороны света. Впрочем, кажется, я догадалась. Ты ведь не все понимаешь во мне, верно? Вот я и постаралась сделать рисунок более правдивым. Прямая линия — те стороны моего характера, которых ты не понимаешь: или у тебя на них не хватает времени, или мозгов.

— М-да.

— Господи, не делай такое лицо, как будто тебе все равно, что будет, если вместо этой прямой появятся щупальца! И если серьезно, не расстраивайся: будь я такой счастливой амебой, я не тратила бы здесь время.

18. Что Хлоя имела в виду, вот так спрямляя сторону своей амебы? Только одно: я не в состоянии полностью понимать ее. Ничего удивительного, однако напоминание о границах восприимчивости не было излишним. Что сводило на нет мои усилия? То обстоятельство, что понимание мною ее не могло происходить иначе как через или в связи с уже имевшимися у меня представлениями о человеческой природе. Мое понимание было лишь преломлением того, что я привык ждать от других, в моем знании ее неизбежно сказался весь мой предшествующий опыт жизни в обществе. Как европеец, попавший в Скалистые горы, оглядывая незнакомый ландшафт, говорит себе: «Очень похоже на Швейцарию», так и я мог толковать источник очередного подавленного настроения Хлои, только подумав про себя: «Это происходит потому, что она чувствует то-то и то-то, как моя сестра тогда-то и тогда-то». Стараясь постичь ее, я мобилизовал все свои знания, полученные в общении как с женщинами, так и с мужчинами. Было задействовано все мое субъективное и потому искаженное понимание человеческой природы, зависящее от моих собственных физиологических особенностей, сословия, страны и душевного устройства.

19. Взгляд влюбленного можно сравнить с шампуром, на который вперемешку с овощами нанизаны кусочки мяса. Учитывая сложность нашей натуры, всякий влюбленный выхватывает одни элементы и оставляет без внимания другие. Например, мой взгляд остановился (или был восхищен, или проник в, или был привлечен) на Хлоиных:

— иронии — цвете глаз — щели между двумя передними зубами — интеллекте — таланте печь хлеб — ее отношениях с матерью — страхе перед обществом — любви к Бетховену — ненависти к безделью — пристрастии к ромашковому чаю — протесте против снобизма — любви к шерстяной одежде — клаустрофобии — требовании абсолютной честности…

Но это не была вся Хлоя. Если взять другой шампур, а вместо меня — другого влюбленного, возможно, осталось бы время для ее:

— предпочтения здоровой пищи — щиколоток — любви к открытым рынкам — математических способностей — отношений с братом — слабости к ночным клубам — мыслей о Боге — энтузиазма по отношению к рису — Дега — катания на лыжах — продолжительных загородных прогулок — возражений против музыки в машине — вкуса к викторианскому стилю в архитектуре…

20. Хотя мой интерес к особенностям Хлоиного характера был осознанным, тем не менее неизбежно возникали моменты больших упрощений, участки, понять которые я был просто не в состоянии — из-за нехватки восприимчивости или зрелости. Я был виновен в самом естественном, но и самом грубом упрощении из всех, а именно в том, что участвовал в Хлоиной жизни как посторонний, воображая себе ее внутреннюю жизнь, но никогда прямо ее не переживая. Нас разделяла пропасть между «я» и «ты», между «я» и «не-я». Мы могли быть сколько угодно близки, но в конечном итоге Хлоя была другим человеком со всей вытекающей отсюда загадочностью и разделявшим нас расстоянием (неизбежная дистанция, нашедшая воплощение в мысли, что каждый умирает в одиночку…).

21. Мы стремимся к любви без прямых границ и прямых линий, — любви, в которой мы не претерпеваем сокращений. Мы болезненно-упрямо сопротивляемся классификации нас другими людьми, когда другие люди приклеивают на нас ярлыки (мужчина, женщина, богатый, бедный, еврей, католик и так далее). Наш протест вызывает не столько то, что эти ярлыки несправедливы, сколько то, что они не удовлетворяют нашему чувству собственной исключительности. Для себя самих мы всегда вне классификации. Наедине с собой каждый всегда просто «я», мы скользим между уровнями с наклеенными ярлыками без труда и смущения, которого бы ожидали от нас другие. Однажды, слушая, как Хлоя говорит о «парне, с которым я встречалась несколько лет назад», я вдруг опечалился при мысли, что спустя пару лет (другой мужчина будет сидеть напротив нее над салатом из тунца) она так же скажет и обо мне: «Тот парень, с которым я встречалась тогда…» Ее случайное обращение в разговоре к прежней любви естественным образом заставило меня взглянуть на все со стороны и понять, что, каким бы неповторимым я ни был для нее сегодня, я тем не менее продолжал оставаться в рамках неких определений («парень», «друг»), что я (при всей своей неповторимости) не что иное, как отражение в Хлоиных глазах.

22. Однако приклеивание ярлыков — процесс неизбежный, в течение всей жизни мы вынуждены получать от других всевозможные характеристики и оценки. Именно поэтому человек, в которого мы в итоге влюбляемся, по определению достаточно хороший шампур с кусочками мяса, любит нас более или менее за те самые вещи, за которые, как мы считаем, нас стоит любить, и понимает в нас более или менее те самые вещи, которые, на наш взгляд, заслуживают понимания. То, что мы с Хломебой были вместе, подразумевало, что, по крайней мере тогда, мы давали друг другу достаточно пространства, чтобы принять ту форму, которую требовал ток жидкости внутри нас.

Назад: ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ БЛИЗОСТЬ

Дальше: ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ