Глава 6

Душа рекламы

Обещание, громкое и заманчивое обещание — вот душа рекламы.

В бумагу можно заворачивать, упаковывать, складывать, в ней можно хранить и защищать от внешнего воздействия все что угодно, хоть арахис, хоть ананас, хоть банки с краской, хоть пакетики с булавками. Она помогает перевозить товары, обеспечивать бережное с ними обращение, складировать их и изобретать максимально усложненные схемы их отпуска розничным покупателям. Что касается последней из перечисленных возможностей, то с ней я постоянно имел дело, работая в книжном магазине “Фойлс” на Чаринг-Кросс-роуд в Лондоне, где покупателю надо было сначала у одного прилавка записать название и цену книги, потом пойти оплатить ее в кассу и уже с кассовым чеком возвратиться к первому прилавку и получить покупку; вряд ли на свете есть лучший способ сбить покупателя с толку и довести его до белого каления. Кроме того, при помощи бумаги мы украшаем и рекламируем товары, чтобы они казались красивее и желаннее, чем на самом деле, и поэтому их можно было бы продавать подороже — как видите, и тут мы из бумаги делаем бумагу.

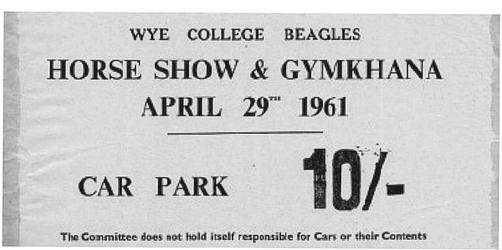

Простейшая разновидность рекламы — это этикетка. Возможно, самая вездесущая из всех форм бытования бумаги и приносящая наибольшую прибыль, она в той или иной мере объединяет функции поручительства, сигнала и обещания. Поэтому к теме взаимоотношения между бумагой и рекламой и было бы разумно подступиться со стороны этикетки.

Вопрос в том, какие именно этикетки рассматривать? От супа “Кэмпбелл”, увековеченные Энди Уорхолом? (Он изобретательно и ловко превратил в произведение высокого искусства непритязательные картинки с магазинной полки, хотя первопроходцем на этом поле правильнее считать Пикассо с его “Пейзажем с этикетками” (1912), на котором изображены коробка бульонных кубиков и этикетки напитков фирмы “Перно” и “В универмаге «Бон марше»” (1913), коллажем из фрагментов рекламных объявлений.) Или багажные бирки (те же этикетки) 1920-х и 1930-х, позволяющие наглядно проследить взлет и закат моды на путешествия по Европе? Или этикетки с сигарных коробок, зовущие к ленивой роскоши? С бутылок пива, бренди и рома? С коробочек “Паркинсоновых подслащенных пилюль для крови и пищеварения”? Крошечные этикетки, которые клеят на фрукты? Богатство выбора ошеломляет. Но с чего-то все-таки надо начать.

Обертка для цитрусовых, папиросная бумага

Лондон, 1824 год. Мальчик лет одиннадцати-двенадцати, чья семья оказалась в тяжелом финансовом положении, вынужден бросить учебу и пойти работать. По знакомству его устраивают на фабрику ваксы Уоррена, что на Хангерфордском спуске, ведущем со Стрэнда к берегу Темзы. Недельного заработка — это шесть или семь шиллингов — ему хватает, чтобы покупать себе вчерашнюю черствую булочку на завтрак, кусок колбасы и ломоть хлеба на обед и время от времени выпуск “Портфолио” или другого какого-нибудь дешевого развлекательного листка. Иногда по пути домой в свое убогое жилище в Кэмден-Тауне он сворачивает на рынок Ковент-Гарден поглазеть на ананасы или подолгу задерживается у фургонов, с которых демонстрируют зевакам всякие диковины вроде Жирной Свиньи, Дикого Индейца и Крошечной Дамы. А что же на фабрике? А там он день за днем клеит этикетки на керамические баночки с ваксой.

Этот наш маленький наклейщик этикеток — не кто иной как Чарльз Диккенс. Много лет спустя он вспоминает, как трудился на фабрике ваксы — “даже теперь, прославившийся, счастливый и обласканный судьбой, я порой забываю во сне о том, что у меня есть любимые жена и дети, и о том даже, что я уже взрослый мужчина, и уношусь в ту беспросветную пору моей жизни” — и подробно описывает, чем ему приходилось на фабрике заниматься.

“Моя работа заключалась в том, что я упаковывал баночки с ваксой: сначала оборачивал их вощеной бумагой, поверх ее — синей оберточной, а затем перевязывал бечевкой; после чего приглаживал и разравнивал обертку, чтобы они выглядели так же аккуратно, как горшочки с притираниями, которыми торгуют аптекари. Доведя до совершенства внешний вид нескольких дюжин сосудов, я наклеивал на каждую из них отпечатанную в типографии этикетку, после чего принимался за новые баночки”.

Трудовая биография Диккенса как начинается с бумаги, так ею и заканчивается. Вечером 8 июня 1870 года, проработав весь день над 23-й главой своего пятнадцатого романа “Тайна Эдвина Друда” в сборном двухэтажном швейцарском домике, который был установлен в саду его имения Гэдсхилл-плейс и служил писателю кабинетом — личной миниатюрной фабрикой? — он падает, сраженный инсультом, и двадцать четыре часа спустя, не приходя в сознание, умирает. “А затем с аппетитом принимается за еду” — таковы написанные им ярко-синими чернилами последние слова 23-й главы романа.

Некоторых литераторов отличал особенный аппетит к бумаге, на которой они писали. Так, Редьярд Киплинг пользовался исключительно блокнотами, изготовленными по его индивидуальному заказу и “сшитыми из привычных больших, не белых, а голубоватых бумажных листов”. Утонченный немецкий литературный критик и теоретик культуры Вальтер Беньямин был буквально помешан на писчих принадлежностях. В 1927 году он в письме восторженно благодарит своего хорошего знакомого Альфреда Кона за подаренный тем блокнот: “Ваш голубой блокнот я повсюду ношу с собой и говорю со всеми только о нем… Я обнаружил, что листы его одного цвета с некоторыми изысканными разновидностями китайского фарфора”. “Избегайте писать не пойми на чем”, — советует Беньямин в своей “Улице с односторонним движением” (1928), но сам собственному предостережению отнюдь не следует и пишет, одновременно и попеременно, в огромном множестве блокнотов и на разнокалиберных каталожных карточках. (Кроме того, Вальтер Беньямин коллекционировал открытки, фотографии, русские детские игрушки, а также цитаты.)

В отличие от Беньямина Диккенс более или менее легкомысленно относился к тому, на чем писать — хотя в этом ему, разумеется, далеко до Байрона, который написал “Дон Жуана” на обратных сторонах театральных афиш, или до рассеянного Толкина, писавшего “Властелина колец” на оборотах студенческих экзаменационных работ. Сами по себе слова вызвали у него несравненно больший аппетит, чем бумага, на которую они ложились. Он даже не твердо знал, как “писчие принадлежности” пишутся по-английски, и вместо “stationery” писал “stationary” (то есть “стационарный”, “закрепленный”), как будто бумага сдерживала полет мысли.

Яростный, энергичный, агрессивный, чуть ли не рыкающий почерк Диккенса заставляет предположить, что писать он мог где и на чем угодно. Но при работе над романами он предпочитал грубую голубоватую бумагу, несколько напоминавшую ту, что шла на этикетки на фабрике Уоррена. Большие листы он рвал напополам и быстро, почти без помарок писал на одной стороне и только изредка использовал другую для дополнений и исправлений. В одном из писем Диккенс упоминает о том, что “пишет, набрасывает сюжет и делает заметки на невероятном количестве крошечных кусочков бумаги”. Эти кусочки он пренебрежительно называл “корешками”, уподобляя квитанциям или чекам, а еще “погрузочными площадками”, на которых собирались перед отправкой в книгу его увесистые персонажи. (Из знаменитых авторов на похожих “корешках” писали, к примеру, Арно Шмидт и Владимир Набоков, собиравшие свои романы из сотен каталожных карточек.)

В этом смысле Диккенс был первым писателем капиталистической эпохи: в его творчестве есть элементы наклеивания этикеток, счетоводства и рекламы. Отдельные специалисты даже утверждают, что первым опубликованным текстом Диккенса было рекламное стихотворение, призванное восславить с газетных страниц непревзойденные достоинства ваксы Уоррена. Джордж Оруэлл в известном эссе с сожалением называет героев Диккенса “однозначными, неизменными, как картины или предметы мебели”, сетует, что с ними “невозможно вести воображаемый диалог”, что “у них нет духовной жизни”. “Герои Толстого могут раздвигать границы, диккенсовских можно изобразить на вкладыше в сигаретную пачку”. (Оруэлл, судя по всему, имеет в виду памятные ему по ранней юности карточки с изображением диккенсовских персонажей, которые вкладывали в пачки сигарет “Плейерс” начиная с 1912 года.) Диккенс кажется Оруэллу отчасти “искусственным” — и в этом он тоже человек и писатель своего времени.

Современное капиталистическое общество потребления зародилось и получило документально подтвержденное свидетельство о рождении в середине XIX века, когда общественные пространства внезапно заполонила реклама товаров и услуг. Как отмечает критик и историк культуры Реймонд Уильямс, подлинная история рекламы начинается не с кусочков папируса, на которых граждане античных Фив объявляли о вознаграждении за поимку беглых рабов, и не с древнекитайских бумажных оберток для акупунктурных игл, и даже не с иллюстрированных афишек, в XVIII веке зазывавших зрителей в театры, цирки и зверинцы. Начало ей положило “возникновение организационно и законодательно оформленной системы коммерческого информирования и убеждения”, которое в Англии стало возможно благодаря отмене сначала, в 1853 году, налога на коммерческие объявления и затем, в 1855-м, гербового сбора, а также благодаря изобретению литографической печати в 1851 году. В эссе под названием “Реклама как магическая система” (Advertising: The Magic System, 1980) Уильямс описывает “сложно организованную систему побуждения и удовлетворения”, приводимую в действие авторами текстов и художественных изображений и являемую публике на страницах газет и журналов, на афишах и билбордах. Бумага наводнила Лондон. В “Очерках Боза” (Sketches by ‘Boz’1836) Диккенс пишет: “Лондон, эта круговерть афиш и торговых векселей, вместилище писаний во имя Пирса и Уоррена, которые множатся и множатся, пока в один прекрасный день мы не будем под ними погребены. Спешите прочитать! И это тоже прочитайте!” По данным, которые приводит историк бумаги Дард Хантер, ежегодное промышленное производство бумаги выросло в Англии с 550 тонн в 1805 году до почти 25 тысяч в 1835-м: бумага валила с фабрик на городские улицы, как дым из фабричных труб. Она душила и отравляла Лондон. На популярной гравюре 1862 года “Сон расклейщика объявлений” этот самый расклейщик спит, как пьяный, сидя на земле и прислонившись спиной к фонарному столбу; он совершенно выбился из сил, рядом стоит ведерко с клеем, стена позади расклейщика сплошь, сверху донизу покрыта рекламными объявлениями. В статье “О расклейке объявлений”, напечатанной в марте 1851 года в журнале “Домашнее чтение” (Household Words), Диккенс описывает ветхий склад, где “разлагающийся клей и разлагающаяся бумага довели его до состояния старого сыра”:

“Убогие останки никому больше не нужных объявлений так плотно облепили здание, что расклейщики утратили к нему всякий интерес… Тут и там толстая бумажная кожура полосами сходит со стен и грузно свисает вниз, но прорехи и раны открывают взору все новые истлевающие объявления, и наслоениям их, по видимости, нет конца”.

К образу бесчисленных и бесконечных объявлений Диккенс обращается и в последнем своем завершенном романе “Наш общий друг” (Our Mutual Friend, 1865):

“Повсюду носилась загадочного происхождения бумажная валюта, циркулирующая по Лондону в ветреную погоду. Откуда она берется и куда девается? Она виснет на каждом кусте, трепещет на каждом дереве, застревает в электрических проводах, льнет ко всем заборам, мокнет у каждого колодца, жмется к каждой решетке, дрожит на каждой лужайке, напрасно ищет приюта за легионами чугунных перил”.

Бумага в этом отрывке предстает вездесущей. Не менее вездесущ был и сам Диккенс. “Я больше не способен остановиться”, — пишет он своему другу и официальному биографу Джону Форстеру в 1857 году, — так же, как не способны остановиться несомые ветром бумажные клочья. Кроме романов, из-под его пера километрами выходили публицистика, стихи, пьесы и письма — в двенадцатитомном собрании писем Диккенса издательства “Пилгрим” их опубликовано ни много ни мало четырнадцать тысяч штук. И это еще не считая бумаги, которая пошла на рекламу произведений Диккенса: чтобы привлечь внимание к первому выпуску романа

“Крошка Доррит” (Little Dorrit, 1855–1857), его издатели Брэдбери и Эванс выпустили четыре тысячи экземпляров афиш и триста тысяч экземпляров рекламных листовок. (В 2012 году, когда отмечался двухсотлетний юбилей писателя, в том же духе выступил “официальный партнер торжеств”, издательство “Пингвин”, выпустившее несколько изданий в твердой обложке, подарочные коробочные наборы, богато иллюстрированные тома и репринты классических детских книг Диккенса, выпускавшихся издательствами “Ледибёрд” и “Паффин”.)

Своим обилием бумага изрядно изводила англичанина XIX века — и в то же время помогала ему в повседневной жизни. То был век не только вездесущей рекламы, прессы и романов один другого толще, но и массово издаваемых математических таблиц, календарей, гроссбухов и бухгалтерских книг. А в первую очередь XIX столетие, как писала в 1874 году газета “Таймс”, было “веком расписаний”. Путевые карты и таблицы расстояний облегчали быстро растущему городскому населению труд осознания и освоения непрерывно разрастающихся городов.

Книжка Джона Филдинга “О плате за наемные экипажи” (Fielding's Hackney Coach Rates), впервые изданная в 1786 году, открыла собой длинную череду — такую же длинную, как очередь свободных кэбов на стоянке — дорожных схем и справочников с маршрутами и ценами наемных конных экипажей. Такие достопамятные издания, как “Арбитр, или Карта столичных расстояний” (The Arbitrator, or Metropolitan Distance Map, 1830), “Карманный справочник по наемным экипажам” (The Hackney Carriage Pocket Directory, 1832) и “Десять тысяч поездок на кэбе с ценами на них” (Ten Thousand Cab Fares, 1851) Уильяма Могга были призваны сделать передвижение по лондонским улицам максимально безопасным и, по возможности, менее обременительным для кошелька. В романе Роберта Сёртиса “Мистер Спонж едет поразвеяться” (Mr Sponge's Sporting Tour, 1853) заглавный герой не расстается в поездках с “Десятью тысячами поездок” Могга, а Филиас Фогг из романа “Вокруг света за восемьдесят дней” (Le tour du monde en quatre-vingt jours, 1873), отправляясь в путь с вокзала Чаринг-кросс, держит в руках “Железнодорожный и пароходный справочник и путеводитель Брэдшо” (Bradshaw's Continental Rail and Steam Transport and General Guide).

И даже если карманы ваши в путешествии не были набиты печатной продукцией, она все равно повсюду вас подстерегала. Германский аристократ князь Герман Людвиг Генрих фон Пюклер-Мюскау в путевых заметках 1831–1832 годов описывает знаменитую английскую ходячую рекламу: “Прежде люди довольствовались тем, что повсюду клеили ее на стены; теперь она сделалась блуждающей. Я собственными глазами видел человека в картонном цилиндре на голове, который был в три раза выше всех других цилиндров и нес на себе надпись большими буквами: «Ботинки по двенадцать шиллингов за пару — с гарантией»”.

Ничего гарантировать реклама, разумеется, не могла, а лишь становилась все назойливее и назойливее. Афиши, рекламные листки, билборды, люди-сэндвичи — реклама неудержимо проникала повсюду, непрошеная и нежданная. В Соединенных Штатах билборды плотно выстроились вдоль улиц и дорог. Когда в 1860-е годы в Нью-Йорке строилось здание центрального почтамта, строительную площадку специально обнесли забором повыше, чтобы продать больше рекламных площадей. В 1909 году автор статьи в журнале “Кольерс” жалуется, что “за целый день не выдается такого часа, чтобы кто-нибудь не заклинал, не побуждал или не заставлял нас что-то у кого-то купить. Берешь утреннюю газету, и она битком набита рекламой, на пути к станции подземки мы продираемся сквозь ее дебри, пересаживаясь, видим только ее”.

Даже во Франции, где в афишах видели произведения искусства и относились к ним с подобающим пиететом, возникли подозрения, а не побуждают ли они массы к мыслям и поступкам, противным естественному и божественному закону. И пусть художник Жюль Шере, изображая яркими красками симпатичных танцовщиц, творил прекрасное и вдохновлял других художников, в том числе Тулуз-Лотрека. Это не помешало журналисту Морису Талмейеру в статье

“Век афиши” (L'Age de l'affiche, 1896) с сожалением констатировать, что, мол, произведения Шере, вместо того чтобы призывать зрителей “молиться, жертвовать собой, поклоняться Господу, бояться старших и уважать монарха”, учат их “искать удовольствий, задирать нос, думать о собственной выгоде, ходить по театрам, балам и концертам, читать романы, пить хорошее пиво, заказывать себе вкусные супы, курить дорогие сигары, есть дорогой шоколад, посещать карнавалы, выглядеть свежим, ухоженным и сильным, потакать желаниям женщин, следить за собой, причесываться, принимать ванну, следить за нижним бельем и верхней одеждой, ухаживать за зубами и за руками, а в случае простуды принимать пастилки от кашля!”

Страх и ужас перед миром, созданным бумагой и из бумаги, отлично передан в выдающейся статье Джона Холлингсхеда “Город бесконечной бумаги” (The City of Unlimited Paper), опубликованной в 1857 году в декабрьском номере диккенсовского “Домашнего чтения”. Ее автор представляет Лондон в образе “Нового Вавилона”:

“Вокруг Королевской биржи лежат руины великого бумажного города. Его правители — хотя и видятся глазу существами из плоти и крови — сделаны из бумаги. Они ездят в бумажных экипажах; женятся на бумажных женах и заводят с ними бумажных детей; они едят бумажную пищу, думают бумажные мысли, и все, до чего бы они ни дотронулись, превращается в бумагу… Величественного вида дворцы, в которых он живут и торгуют, построены из бумаги… и падут от единственного выдоха. И вот дыхание сокрушило их, и они лежат во прахе”.

Здесь явственно слышится отзвук 7-го стиха 2-й главы Книги Бытия: “И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою”. А интересно, между тем: возможно ли повернуть вспять описанный Холлингсхедом процесс разрушения и упадка? Возможно ли спасти и возродить этот бумажный город, поднять его из праха?

Бутылочная этикетка из собрания автора

Да, возможно. И более того, это уже сделано в Дублине, каким он предстает на страницах “Улисса” (Ulysses, 1922) Джеймса Джойса. Все упомянутые Диккенсом разновидности бумажной печатной продукции — афиши, брошюры, государственные и частные бумаги, рекламные проспекты, объявления, рекламы-сэндвичи, которые таскают на себе живые люди, и вплоть до рекламы сапожной ваксы марки “Чудоблеск” — мы встречаем и у Джойса. Но такое обилие бумаги в “Улиссе” не являет собой угрозы и, напротив, служит источником жизни. Сам по себе роман можно читать как огромную рекламу его самого, рекламу вроде той, о которой думает у Джойса Леопольд Блум, рекламу “с максимальной заметностью по вертикали… максимальной удобочитаемостью по горизонтали… и магнетической способностью насильно приковывать внимание, дабы заинтересовать, убедить, заставить решиться”.

Реклама предшественников нынешних гастрономических консервов: в жести и стекле скоропортящиеся продукты сохраняются дольше

Герой “Улисса” Блум — рекламный агент, он размещает объявления в дублинской газете “Фримен”, а роман писался в буквальном смысле на любых клочках:

“Я делаю записи на оборотах рекламных объявлений”, — сообщает Джойс в письме приятелю в 1917 году. Кроме них, он использовал листки бумаги, легко помещавшиеся в жилетный карман, но при этом достаточно большие, чтобы на них хватало места для памятных заметок про какао Эппса, виски “Бушмиллс”, пиво “Гиннесс”, имбирный лимонад, мыло Пирса и паштет Сливи — все эти продукты неоднократно упоминаются в тексте: “Как живется в доме без паштетов Сливи? Тоскливо. А с ними жизнь словно рай”. Торговцу письменными принадлежностями Блум предложил “устроить рекламную повозку: застекленный фургон и в нем две шикарные девицы сидят, пишут письма, а кругом всякие тетрадки, конверты, промокашки. Вот это бы привлекло внимание, я ручаюсь”. Две красотки и кипы писчей бумаги — о чем еще мечтать ирландскому писателю.

Реклама — это, видимо, проклятие бумаги, ее первородный грех, который все не выходит искупить, ее каинова — высокая ли, глубокая ли— печать. Элизабет Эйзенстайн объясняет в своем классическом труде “Печатный станок как двигатель перемен” (The Printing Press as an Agent of Change, 1979), что именно печатники первыми стали использовать рекламу в нашем нынешнем понимании как средство конкурентной борьбы: “Дабы привлечь внимание публики к авторам, на чьих произведениях они надеялись заработать, хозяева типографий прибегали к знакомым нам способам продвижения, вроде дутой рекламы и рекламных отзывов авторитетов”.

История бумаги неразрывно связана с товарами, изделиями и услугами, которым она служит упаковкой и рекламой. И точно так же, как эти товары, изделия и услуги — кроме тех, что будут сохранены для потомков в реальных или воображаемых музеях, — она в конце концов обречена на забвение. Как пишет в монографии “Афиши: Эволюция дизайна афиш в континентальной Европе, Англии и Америке” (Posters: A Critical Study of the Development of Poster Design in Continental Europe, England and America, 1913) Чарльз Матлак Прайс, “если афиша не удалась, она не удалась полностью и бесповоротно, и единственный ее путь после этого — в макулатуру”. В лучшем случае у нас остается надежда уподобиться королю Сиама Чулалонгкорну. Он был страстным коллекционером спичечных этикеток и во время своего знаменитого визита в Лондон в 1897 году запросто подбирал спичечные коробки из сточных канав, чтобы пополнить ими свое собрание. Король Чулалонгкорн был филуменистом.

Кто-то из нас с большей готовностью причислит себя к филокартистам (собирателям почтовых открыток), кто-то — к бонистам (коллекционерам бумажных денежных знаков), кто-то — к бирофилистам (эти коллекционируют пивные этикетки) или к тиросемиофилам (сырные этикетки), но всем нам, как бы мы себя ни идентифицировали, стоит помнить простой совет:

“Лучший способ отклеить этикетку — это погрузить бутылку или коробку в теплую воду и подождать, пока этикетка сама всплывет. Но иногда приходится отделять вымоченную этикетку вручную” (Роберт Оупи “Искусство этикетки” (The Art of the Label, 1987). Бумага — штука прилипчивая.