Книга: Декабристы

Назад: Декабристы и Герцен

Дальше: Публикации о декабристах в последние годы царской власти

Лев Толстой, Пьер Безухов и декабристы

Декабристами интересовался Лев Николаевич Толстой, который с ними успел пообщаться и даже захотел написать роман. Первым из декабристов, с которыми познакомился Толстой, был Петр Николаевич Свистунов, сын сенатора из знатной семьи, который в двадцатилетнем возрасте после окончания Пажеского корпуса вышел офицером в Кавалергардский полк и вскоре стал членом тайного Северного общества, а затем был членом и Южного общества.

Свистунов был осужден по II разряду за то, что «участвовал в умысле цареубийства и истребления императорской фамилии согласием, и в умысле бунта принятием в общество товарищей» и приговорен к двадцати годам каторжных работ, затем сокращенных до пятнадцати лет. Умер Свистунов 15 февраля 1889 года, пережив всех своих товарищей-декабристов, кроме Д. И. Завалишина (считал, что тот – не «свой»), и поэтому себя называя «последним декабристом».

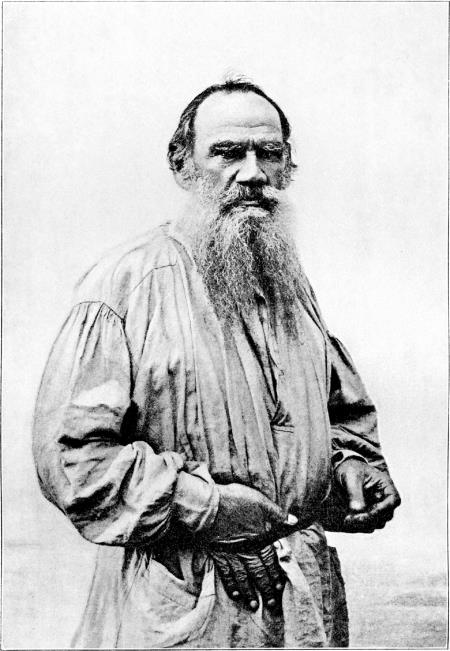

Портрет Льва Николаевича Толстого. 1895

Сам Лев Николаевич не только встречался, но и переписывался с П. Н. Свистуновом. До наших дней дошло его послание этому декабристу: «Многоуважаемый Петр Николаевич, когда вы говорите со мной, вам кажется, вероятно, что все, что вы говорите, очень просто и обыкновенно, а для меня каждое ваше слово, взгляд, мысль, кажутся чрезвычайно важны и необыкновенны; и не потому, чтобы я особенно дорожил теми фактическими сведениями, которые вы сообщаете, а потому, что ваша беседа переносит меня на такую высоту чувства, которая очень редко встречается в жизни и всегда глубоко трогает меня. Я пишу эти несколько слов только, чтобы сказать вам это и попросить о двух вещах: 1) передать А. П. Беляеву вложенное письмо (я не знаю его адреса) и 2) пользуясь вашим позволением делать вопросы, спросить, нет ли у вас того религиозного сочинения или Записки Бобрищева-Пушкина, которое он написал в Чите, и ответа Барятинского. Если нет, то не можете ли вы вспомнить и рассказать, в чем состояло и то и другое. Я был в Петропавловской крепости, и там мне рассказывали, что один из преступников бросился в Неву и потом ел стекло. Не могу выразить того странного и сильного чувства, которое я испытал, зная, что это были вы. Подобное же чувство я испытал там же, когда мне принесли кандалы ручные и ножные 25-го года… Еще вопрос: что за лицо был комендант Сукин».

Известен ответ Свистунова, сообщавшего, что не имеет сведений о сочинении П. С. Бобрищева-Пушкина и возражении кн. А. И. Барятинского, а по поводу коменданта Сукина Свистунов без церемоний ответил: «Мы его редко видели и, кроме официальных сношений, никаких с ним столкновений не имели. Он слыл строгим исполнителем своих непривлекательных обязанностей тюремщика. О душевных же его качествах или недостатках ничего не могу сказать».

Л. Н. Толстой познакомился с М. И. Муравьевым-Апостолом, кн. С. Г. Волконским, П. И. Колошиным, А. П. Беляевым и Д. И. Завалишиным.

Владимир Стасов, критик и библиограф, сотрудник Императорской публичной библиотеки, не раз помогал Л. Н. Толстому в сборе информации, в том числе по декабристам. Именно Стасов отправил ему копию с письма архимандрита Фотия (1792–1838) и прокомментировал следующим образом: «Итак, посылаю вам копию с письма Фотия, оно авось принесет вам несколько золотников той атмосферы, которая носилась около этого русского изувера, грубого и шершавого как самый захолустный мужик, а смышленого и лукавого как петербургский лавочник. Письмо это примечательно тем, как вы, конечно, и сами увидите, что этот дрянной попишка обдувает своих доверчивых корреспондентов и наивных поклонников, уверяя их, что видел в сонном видении их покойную дочь, и в каком она теперь положении. Если этот документ (доставленный мною Публичной Библиотеке) окажется вам годным, то я пожалуй достал бы вам еще другие – иного сорта, из той же эпохи. Например, я бы постарался добыть и списать вам копию с собственноручной записки императора Николая I о всем военном и др. обряде, какой надо соблюсти при повешении 5-ти декабристов, – хотите? Только я лучше пошлю вам это при какой-нибудь оказии или вручу лично, буде вам случится как-нибудь еще раз прикатить сюда в Питер. А вашего приезда я бы желал не только для вручения вам того или этого, и даже не для того одного, чтоб мне с вами увидаться, – вот для чего. Нынче уже совсем мало осталось людей на лицо из эпохи декабристов, а если и остались такие, то все это дворяне и иные люди среднего сословия. Представьте же себе, что мне случилось набрести на отличного человека того времени, и этот человек – во-первых, женщина (разумеется, старая), а, во-вторых, – женщина из “низшего”» сословия. А именно – это няня, умная, толковая, энергичная, которая в 1826 г. молодой горничной последовала за своим сосланным господином и его молодой женой, добровольно поехавшей с ним; что это за женщина такая, и с какой благоустроенной душой, вы можете судить по тому, что пришло одно такое время, когда ее “барским детям” нечем было существовать, она вязала чулки, продавала их, – и только этим они все и жили». Среди найденных Толстым документов была собственноручная записка Николая I, в которой он подробно изложил весь церемониал казни декабристов. Писатель отметил, что «это какое-то утонченное убийство». Для него это выглядело не как исполнение правосудия, а как сведение счетов, желание напоследок унизить приговоренных к смерти.

Вячеслав Евгеньевич Якушин, исследователь русской истории, внук декабриста Ивана Дмитриевича Якушина, в некрологе М. И. Муравьева-Апостола так описывал его общение с Л. Н. Толстым и последующие итоги: «Когда гр. Л. Н. Толстой собирался несколько лет тому назад писать роман о декабристах… он приходил к Матвею Ивановичу для того, чтобы расспрашивать его, брать у него записки его товарищей и т. д. И Матвей Иванович неоднократно тогда высказывал уверенность, что гр. Толстой не сможет изобразить избранное им время, избранных им людей: “…для того, чтобы понять наше время, понять наши стремления, необходимо вникнуть в истинное положение тогдашней России; чтобы представить в истинном свете общественное движение того времени, нужно в точности изобразить все страшные бедствия, которые тяготели тогда над русским народом; наше движение нельзя понять, нельзя объяснить вне связи с этими бедствиями, которые его и вызвали; а изобразить вполне эти бедствия гр. Л. Н. Толстому будет нельзя, не позволят, если бы он даже и захотел. Я ему говорил это”. И Матвей Иванович, по-видимому, не рассчитывал, чтобы знаменитый романист обратил достаточное внимание на указываемую сторону дела, как он обвинял автора “Войны и мира” и в совершенном непонимании 1812 года, сильные впечатления которого были так свежи для Матвея Ивановича до самого конца». Л.Н. Толстой не мог обойтись при сборе исходных материалов к своему декабристскому роману без консультаций А. Герцена, обладавшего массой документов по декабристской теме. И в одном из своих посланий к А. Герцену, отправленном из Брюсселя от 14 марта 1861 года, писатель так вкратце сообщал о своем замысле: «…вы не можете представить, как мне интересны все сведения о декабристах в „Полярной звезде“… Я затеял месяца четыре тому назад роман, героем которого должен быть возвращающийся декабрист. Я хотел поговорить с Вами об этом, да так и не успел…

Декабрист мой должен быть энтузиаст, мистик, христианин, возвращающийся в 56-м году в Россию с женой, сыном и дочерью и примеряющий свой строгий и несколько идеальный взгляд к новой России. <..> Тургеневу, которому я читал начало, понравились первые главы».

В этом году Лев Николаевич сочинил три главы романа, в которых было описано, как декабрист Петр Иванович Лабазов возвращается вместе с женой Натальей Николаевной, дочерью Соней и сыном Сергеем из сибирской ссылки в Москву. Но затем роман «застрял».

Через пару лет писатель решает, что начинать действие романа с возвращения из Сибири в Москву в 1856 году – не совсем правильно, а надо начать с самого восстания, и как он отмечает в одном из черновых набросков предисловия к «Войне и миру»: «Невольно от настоящего я перешел к 1825 году, эпохе заблуждений и несчастий моего героя… Но и в 1825 году герой мой был уже возмужалым семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к эпохе его молодости, и молодость его совпала со славной для России эпохой 1812 года. Я другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 года, которого еще запах и звук слышны и милы нам, но которое теперь уже настолько отдалено от нас, что мы можем думать о нем спокойно».

Затем Толстой обдумывает уже идею романа «Три поры», в котором собирался описать жизнь главного героя во время Отечественной войны 1812 года, восстания на Сенатской площади и затем – показать возвращение из сибирской ссылки. Толстой писал: «Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с бонапартовской Францией, не описав наших неудач и нашего срама. <..> Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений. Итак, от 1856 года возвратившись к 1805 году, я с этого времени намерен провести уже не одного, а многих моих героинь и героев через исторические события 1805, 1807, 1812, 1825 и 1856 года».

Но в итоге роман, посвященный декабристам (среди которых был бы герой «Войны и мира» Пьер Безухов) так и не был написан, и Толстой отметил в своем дневнике: «Декабрьский бунт есть результат влияния французской аристократии, большая часть которой эмигрировала в Россию после французской революции».

До наших дней дошли только первые главы «Декабриста», в которых слегка саркастически представители нового поколения реагируют на возвращение одного из декабристов из сибирской ссылки, не выражая по отношению к нему особого почтения.

«Казацкий офицер развернул бумагу, прочел: “Бывший князь Петр Иванович” – и одну из тех русских фамилий, которую всякий знает и всякий произносит с некоторым уважением и удовольствием, ежели говорит о лице, носящем эту фамилию, как о лице близком или знакомом. Мы будем называть его Лабазовым. Казацкий офицер смутно помнил, что этот Петр Лабазов был чем-то знаменитым в двадцать пятом году и что он был сослан в каторжную работу, – но чем он был знаменит, он не знал хорошенько. Другие же никто и этого не знали и ответили: “А! да, известный!” – точно так же, как бы они сказали: “Как же, известный!” – про Шекспира, который написал “Энеиду”. Больше же они узнали его потому, что толстяк объяснил им, что он брат князя Ивана, дядя Чикиных, графини Прук, ну, известный…

– Ведь он должен быть очень богат, коли он брат князя Ивана, – заметил один из молодых. – Ежели ему возвратили состояние. Некоторым возвратили.

– Сколько их наехало теперь, этих сосланных! – заметил другой. – Право, их меньше, кажется, было сослано, чем вернулось. Да, Жикинский, расскажи-ка эту историю за восемнадцатое число, – обратился он к офицеру стрелкового полка, слывшему за мастера рассказывать.

– Ну, расскажи же.

– Во-первых, это истинная правда и случилось здесь, у Шевалье, в большой зале. Приходят человека три декабристов обедать. Сидят у одного стола, едят, пьют, разговаривают. Только напротив их уселся господин почтенной наружности, таких же лет и все прислушивается, как они про Сибирь что-нибудь скажут. Только он что-то спросил, слово за слово, разговорились, оказывается, что он тоже из Сибири.

– И Нерчинск знаете?

– Как же, я жил там.

– И Татьяну Ивановну знаете?

– Как же не знать!

– Позвольте спросить, вы тоже сосланы были?

– Да, имел несчастье пострадать, а вы?

– Мы все сосланные четырнадцатого декабря. Странно, что мы вас не знаем, ежели вы тоже за четырнадцатое. Позвольте узнать вашу фамилию?

– Федоров.

– Тоже за четырнадцатое?

– Нет, я за восемнадцатое.

– Как за восемнадцатое?

– За восемнадцатое сентября, за золотые часы. Был оклеветан, будто украл, и пострадал невинно.

Все покатились со смеха, исключая рассказчика, который с пресерьезным лицом, оглядывая в лоск положенных слушателей, божился, что это была истинная история».

В двенадцатом варианте начала этого незаконченного романа имеется описание Пьера Безухова: «Тем, кто знали князя Петра Кирилловича Б. в начале царствования Александра II, в 1850-х годах, когда Петр Кириллыч был возвращен из Сибири белым как лунь стариком, трудно было бы вообразить себе его беззаботным, бестолковым и сумасбродным юношей, каким он был в начале царствования Александра I, вскоре после приезда своего из-за границы, где он по желанию отца оканчивал свое воспитание».

Но уже в окончательном варианте «Войны и мира» о будущем Пьера не упоминается, в тексте романа описано только разнообразное масонское движение, но не декабристские организации, которые тогда (если не учитывать эпилога) не были сформированы.

В 1877 году Толстой собирался написать роман про декабристов, которые были «все на подбор – как будто магнитом провели по верхнему слою кучи сора с железными опилками, и магнит их вытянул». Лев Николаевич снова собирает материалы, встречается с оставшимися в живых декабристами. Согласно планам, это изложение жизни декабриста в ссылке, общение с простым народом.

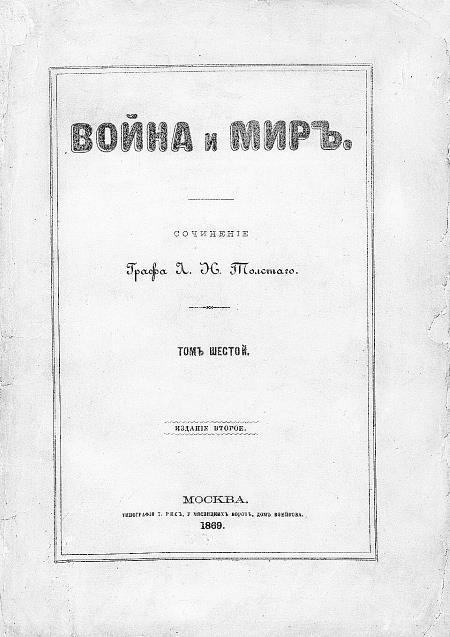

Л.Н. Толстой. Титульный лист 6-го томаромана «Войнаимир. 1869

Так этот замысел мужа описывала С. А. Толстая в своей тетради «Мои записи разные для справок» 8 января 1878 года: «Со мной, – записала Софья Андреевна, – происходит что-то похожее на то, когда я писал “Войну и мир”, – сказал мне сейчас Лев Николаевич с какой-то полуусмешкой, отчасти радостной, отчасти недоверчивой к словам, которые он сказал. – И тогда я, собираясь писать о возвратившемся из Сибири декабристе, вернулся сначала к эпохе бунта 14-го декабря, потом к детству и молодости людей, участвовавших в этом деле, увлекся войной 12-го года, а так как война 12-го года была в связи с 1805 годом, то и все сочинение начал с этого времени. Теперь Льва Николаевича интересовало время Николая I, а главное – Турецкая война 1829 года: он стал изучать эту эпоху; изучая ее, заинтересовался вступлением Николая Павловича на престол и бунтом 14 декабря. Потом он мне еще сказал: “И это у меня будет происходить на Олимпе, Николай Павлович со всем этим высшим обществом, как Юпитер с богами, а там где-нибудь в Иркутске или в Самаре переселяются мужики, и один из участвовавших в истории 14-го декабря попадает к этим переселенцам – и 'простая жизнь в столкновении с высшей'”. Потом он говорил, что как фон нужен для узора, так и ему нужен фон, который и будет его теперешнее религиозное настроение. Я спросила: “Как же это?” Он говорит: “Если б я знал – как, то и думать бы не о чем”. Но потом прибавил: “Вот, например, смотреть на историю 14-го декабря, никого не осуждая, ни Николая Павловича, ни заговорщиков, а всех понимать и только описывать”».

Тогда к Толстому ряд издателей («Русской старины», «Вестника Европы», «Нового времени», «Слова») обратился с предложением напечатать у них главы, но роман, который рассматривали как продолжение «Войны и мира», так и не был написан. Почему? Что значила фраза писателя: «Потому что я нашел, что почти все декабристы были французы»?

Барельеф памятника Николаю I архитектора Огюста Монферрана, изображающий восстание декабристов. 1859

Софья Андреевна Толстая это объясняла так: «Но вдруг Лев Николаевич разочаровался и в этой эпохе. Он утверждал, что декабрьский бунт есть результат влияния французской аристократии, большая часть которой эмигрировала в Россию после Французской революции. Она и воспитывала потом всю русскую аристократию в качестве гувернеров. Этим объясняется, почему многие из декабристов были католики. Если все это было привитое и не создано на чисто русской почве, Лев Николаевич не мог этому сочувствовать».

Владимир Стасов в 1879 году в письме спрашивал у Толстого: «Тут было у нас сто нелепых слухов, будто вы бросили “Декабристов”, потому, мол, что вдруг вы увидали, что все русское общество было не русское, а французятина?!»

К теме декабристов Толстой вернулся через четверть века, когда собирался написать роман о Николае I. Но роман так и не был написан, и Л. Н. Толстой, несмотря на несколько попыток, так о декабристах книгу и не сочинил.