ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИИ ПОСТСОВЕТСКИХ ПОЛИТИЙ

Кирилл Рогов (Фонд «Либеральная миссия», Москва)

1. «УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ» 1990 ГОДА И ТРАЕКТОРИИ ПОСТСОВЕТСКОГО ТРАНЗИТА

События прошлого меняют свой смысл и перспективу по мере того, как нам становятся известны все более отдаленные их последствия: эти последствия заставляют нас корректировать представление о значимости и весе тех или иных факторов и обстоятельств предшествующих событий. Все это в полной мере относится к истории масштабной трансформации, пережитой бывшими коммунистическими странами в конце XX века. Целью данной главы является уточнение механизмов и периодизации «транзита к постсоветскости» бывших советских республик в контексте тех длительных траекторий их политической эволюции, которые сегодня в большей степени доступны нашему наблюдению, чем это было 10 и 20 лет назад.

Долгое время транзит к постсоветскости рассматривался в рамках общего паттерна «демократизации», концептуализированного на примере ряда южноевропейских и латиноамериканских стран, рассматривался как продолжение так называемой третьей волны демократизации. Действительно, события в ряде советских республик (в Прибалтике, Грузии, РСФСР) несли на себе черты демократических революций; образцовым противостоянием военной хунты и демократических масс выглядели августовские события 1991 года в Москве. Однако этот общий взгляд по прошествии 10 лет был подвергнут решительному пересмотру в работе Майкла Макфола, усомнившегося в его концептуальной рамке и полемически назвавшего свою статью «Четвертая волна перехода к демократии и авторитаризму». Краеугольным камнем рассуждений Макфола стал анализ результатов первых относительно конкурентных выборов в республиканские Верховные Советы, состоявшихся в 1990 году еще в рамках СССР. Следуя в этом более ранней работе К. Монтгомери и Т. Ремингтона, Макфол указывает, что проявивший себя на выборах 1990 года базовый расклад сил в значительной мере определил политические траектории бывших советских республик в постсоветском периоде. Там, где на выборах 1990 года убедительную победу одержала демократическая коалиция, страна достаточно успешно переходила впоследствии к демократии; там, где силы старого режима надежно доминировали, новый режим оказывался относительно устойчивым авторитаризмом; и, наконец, в странах, где ни те ни другие не могли одержать убедительную победу, возникала ситуация «патового транзита» (stalemated transition), которая разрешалась в установлении «частично демократических режимов».

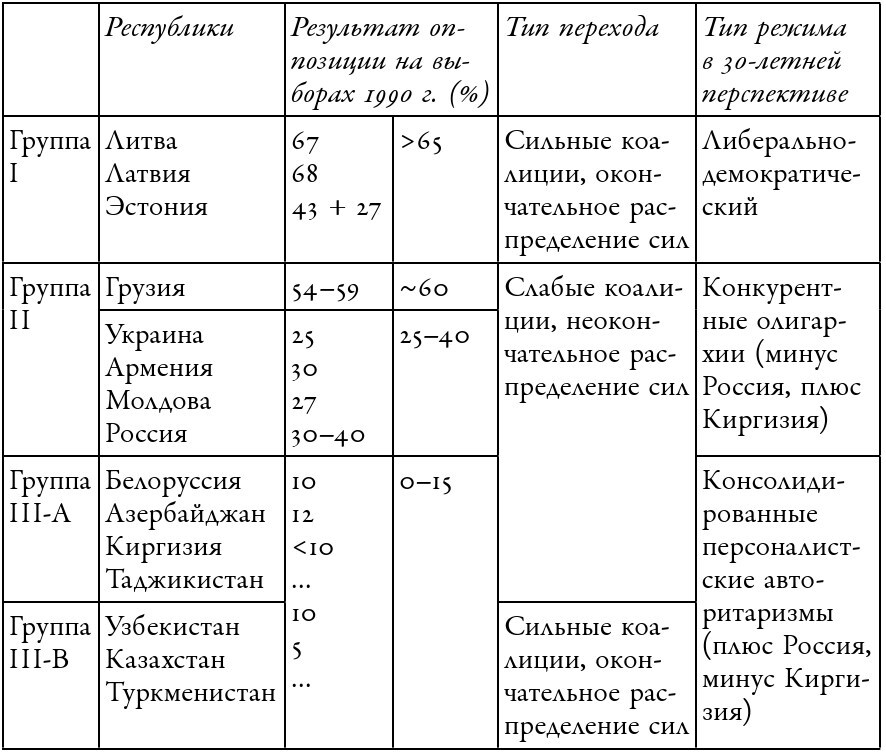

Действительно, ограничив наш горизонт анализа лишь постсоветскими странами, но расширив при этом его временную перспективу до второй половины 2010‐х годов, мы можем сделать вывод, что базовое распределение сил, проявившее себя в исходе выборов 1990 года, достаточно надежно предсказывает тип политического режима в той или иной республике вплоть до сегодняшнего дня. В таблице 1 постсоветские страны разбиты на три группы: 1) те, в которых оппозиция одержала в 1990 году убедительную победу (более 65%); 2) те, в которых она оказала существенное влияние на исход выборов (от 25 до 55% голосов); и 3) те, где она не сумела оказать существенного влияния на исход выборов (0–15% голосов).

Страны первой группы продемонстрировали распределение сил, которое в дальнейшем не пересматривалось: демократия осталась здесь «единственной игрой в городе», а режим в целом можно считать либерально-демократическим (несмотря на то что русское население было частично поражено в правах). Страны третьей группы, за одним исключением (Киргизия), на протяжении большей части своей постсоветской истории оставались авторитарными и сегодня являются консолидированными персоналистскими авторитаризмами. При этом в трех из них это положение дел, определившись на выборах 1990 года, никогда не менялось (группа III-B: Казахстан, Узбекистан, Туркменистан). В четырех остальных, хотя оппозиция и не сумела оказать значимого влияния на исход выборов 1990 года, сохранившая доминирование старая коалиция оказалась недостаточно сильной и теряла власть, однако уже во второй половине 1990‐х здесь происходило восстановление сетей патронажа и авторитарной системы управления (группа III-А: Азербайджан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан).

Таблица 1. Исход выборов 1990 года, тип перехода и характер политического режима в 30-летней перспективе

* Блок «Круглый стол – Свободная Грузия» получил 54% голосов и выиграл 59% мест по одномандатным округам; за счет перераспределения голосов не прошедших партий блок получил 155 из 250 мест (62%), однако его электоральный результат находится в диапазоне 54–59%.

Наконец, пять стран, в которых оппозиция, не добившись устойчивого доминирования, оказала значимое влияние на исход выборов в 1990 году (группа II), в большинстве своем формируют пул «конкурентных олигархий» – государств с гораздо более высоким, нежели в странах группы III, уровнем конкурентности, политических и гражданских свобод (см. таблицу 2). В научной литературе нет устоявшегося термина для обозначения этого типа режима («частичные (partial)», «электоральные», «дефектные» демократии, «гибридные режимы»), однако понимание их природы выглядит вполне консистентным: относительно высокий уровень политической конкуренции сочетается здесь с низкой подотчетностью правительства, со слабостью политических партий и гражданского сектора, а также со слабым правопорядком, что ведет к повторяющимся попыткам «захвата» государства со стороны тех или иных элитных групп и коалиций. Термин «конкурентные олигархии», восходящий к теоретическому концепту Роберта Даля (режим с высоким уровнем конкуренции, но низким уровнем участия), указывает, что субъектами политической конкуренции являются здесь не «вертикальные» партийные структуры, объединяющие элитные группы и широкие гражданские слои, а «верхушечные» группировки и их клиентелы. Стоит подчеркнуть, что, хотя подобная конкуренция олигархических групп, или «патрональных пирамид», не соответствует идеалу демократического порядка, она самим фактом своего существования обеспечивает достаточно высокий уровень политических и гражданских свобод и в общих чертах соответствует определенным историческим периодам становления демократии на Западе.

Таблица 2. Два типа постсоветских режимов: уровень конкурентности и политических свобод

* В Киргизии в 2010–2011 гг. – президент переходного периода, в Армении с 2018 г. – премьер-министр, в Молдове в 2010–2012 гг. – исполняющие обязанности президента; данные на 2020 г.

Выявленная взаимосвязь между исходом выборов 1990 года и типом режима в постсоветском периоде имеет два исключения: Киргизия – страна, где оппозиция не оказала влияния на исход выборов в 1990 году, – развивалась до начала 2000‐х как персоналистский авторитаризм центральноазиатского типа, однако с середины 2000‐х перешла в класс «конкурентных олигархий». И наоборот, Россия – страна, где оппозиция сумела добиться существенного успеха на выборах 1990 года, до начала 2000‐х демонстрировала многие черты «конкурентных олигархий», но затем перешла в группу персоналистских авторитаризмов. Это обстоятельство не подрывает базовой гипотезы, но лишь указывает на наличие дополнительных факторов, способствующих или препятствующих консолидации авторитарного режима.

Следуя за фундаментальным наблюдением Монтгомери – Ремингтона и Макфола о формирующем характере исхода выборов 1990 года, мы, во-первых, хотим подчеркнуть, что он остался актуальным и сегодня, через 30 лет, а во-вторых, хотим сосредоточиться на выводе, который вытекает из этого наблюдения, но остался вне поля внимания авторов. Тот факт, что уже на «учредительных» выборах 1990 года проявило себя базовое распределение политических сил внутри советских республик, во многом определившее их политические траектории на длительный период, означает, что фундаментальные характеристики соответствующих политий формировались не после, а до этого события и гораздо раньше, чем республики превратились в независимые государства. И этот вывод существенно корректирует наши представления о факторах и механизмах «транзита к постсоветскости» и об основных этапах этого процесса. Именно выборы 1990 года в наибольшей степени можно считать «учредительными» для постсоветских стран; фактическая история их транзита начинается существенно раньше обретения ими независимости, а их траектории в постсоветском периоде определяются не столько решениями и выбором акторов, оказавшихся «у руля» в момент обретения фактической независимости, сколько тем балансом и конфигурацией сил, которые сложились в основном в ходе предыдущих стадий – в стадии формирования их протополитий и протогосударственностей.

2. СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОЗДНЕСОВЕТСКАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ

Советская система оперировала мощными институтами социально-политической и экономической унификации и добивалась значительных успехов в стандартизации политических, экономических и социальных институтов, особенно в периоде «высокого насилия» сталинской эпохи ее истории (1929–1953). Несмотря на этот реальный социальный уклад республик и регионов, СССР значительно отличался, сохраняя фундаментальные черты, определенные длительными периодами предшествующего развития, принадлежностью к различным культурно-историческим и конфессиональным ареалам, а также стартовым уровнем развития, который не был в достаточной мере выровнен в советском периоде.

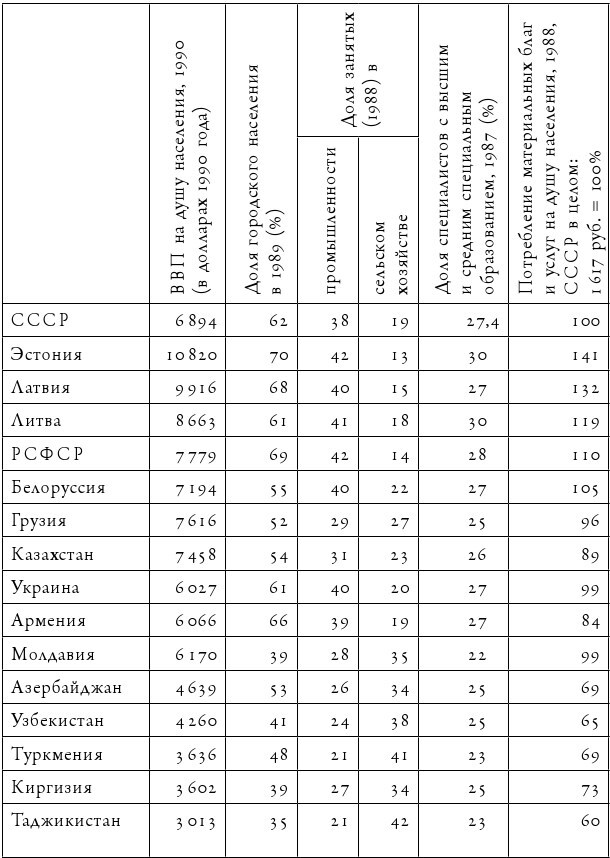

Действительно, в конце 1980‐х ВВП на душу населения в Прибалтийских республиках (8600–10 800 долларов в долларах 1990 года) соответствовал уровню таких государств, как Португалия, Греция, Чехословакия; в России, Белоруссии, Грузии и Казахстане он соответствовал уровню Словакии, Хорватии, Венгрии (7200–7800 долларов); в Молдавии, Армении и Украине – уровню Чили, Мексики, Сирии и Болгарии (6000–6200 долларов); наконец, наиболее бедные (Азербайджан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан) находились в одной группе с Таиландом, Ираном, Румынией и Ливией (3000–4600 долларов). В то время как доля городского населения в Эстонии, России и Латвии составляла почти 70%, в отстающих Таджикистане, Киргизии, Молдавии, Узбекистане она была практически вдвое ниже (35–40%). Если в продвинутых республиках в промышленности было занято 40% рабочей силы, а в сельском хозяйстве 13–20%, то в Таджикистане, Туркмении, Узбекистане ситуация была практически обратной. Существенно различается и доля высококвалифицированной рабочей силы в экономике: в лидирующей группе она составляет 28–30%, а в наименее развитых республиках – 22–23% (такой уровень наблюдался у лидеров примерно на 10 лет раньше). Уровень потребления материальных благ и услуг в лидирующей и отстающей группах также различался в два раза (см. таблицу 3).

Столь существенная разница в этих показателях определенно указывает на фактическое различие социальных укладов. Более того, есть основания считать, что по мере снижения уровня насилия в советской системе постсталинского периода роль унифицирующих советских институтов ослабевала, а фактическое различие социальных укладов соответственно возрастало. Так, важнейшим институциональным изменением брежневского периода (1964–1982) по сравнению с предшествующим 20-летием (1945–1965) стала тенденция «оседлости бюрократии». Если в 1945–1965 годах средний срок пребывания первого секретаря обкома в должности на одном месте составлял 4 года, то в 1965–1985 годах он возрастает до 11 лет. Брежневские первые секретари союзных республик в среднем просидели на своих местах 17 лет, причем в пяти республиках Средней Азии средний срок составлял 21 год, в остальных девяти республиках – 15 лет. Это означает, что роль и вес «патрональных» структур власти на местах возрастала. «Оседлость» первого лица, «хозяина территории», стимулировала отстраивание и поддержание устойчивой пирамиды клиентел на более низких уровнях. Достаточно отчетливо проявляла себя и тенденция «коренизации» региональных элит в тех национальных республиках, где она прежде была низка (так, с 1977 по 1987 год доля коренного населения в аппарате органов управления увеличилась в Казахстане с 34 до 40%, в Азербайджане – с 69 до 78%, в Молдавии – с 43 до 51%, в Узбекистане – с 46 до 57%, в Киргизии – с 35 до 42% и в Туркмении – с 45 до 51%). Последствия этого процесса окукливания и коренизации республиканских политических режимов ярко проявили себя, когда в 1986 году Михаил Горбачев попробовал назначить русского «варяга» первым секретарем ЦК компартии Казахстана, что еще для добрежневских времен советской истории было нормой.

Таблица 3. Показатели экономического и социального развития республик СССР

Источники: Angus Maddison Project Historical Statistics, release 2010; Труд в СССР. М., 1988; Социальное развитие СССР (Статистический сборник). М., 1990.

Как это многократно отмечалось, значение формальных институтов, обеспечивающих централизацию и унификацию, в этом периоде постепенно ослабевало, а значение неформальных институтов, горизонтальных и локальных связей – возрастало. Роль неформальности возрастала повсеместно, но ее характер и институты в высоко и низко урбанизированных, высоко индустриальных и преимущественно аграрных ареалах были различными и по-разному деформировали советские институты. В результате за общим «советским фасадом» формировались достаточно различные типы региональной политической власти и состава элит, сетей доверия, социальных иерархий и социальных лифтов, норм взаимодействия, бытовых стандартов. Поездка на отдых в Прибалтику воспринималась жителями российских мегаполисов в 1970–1980‐х годах как путешествие на «полу-Запад», а командировка в среднеазиатскую республику – как волшебная трансгрессия в мир восточного феодализма (ср. описание встречи с руководством Узбекистана тогдашнего редактора «Правды», а позже помощника Горбачева В. Болдина).

3. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Бренд горбачевской перестройки до сих пор завораживает историков транзита. Под перестройкой понимается политика Михаила Горбачева, направленная на реформирование социализма и советской системы. Принято считать, что эта политика кончилась неудачей – фронтальным политическим и экономическим кризисом, окончившимся крахом советского режима и распадом СССР. Такой взгляд в значительной мере был навязан следующим поколением политиков, перехвативших власть у Михаила Горбачева и противопоставлявших ему себя либо как прорабов тотального «демонтажа коммунизма», либо как строителей «национальной государственности». В то же время само это поколение политиков вышло на политическую сцену благодаря реформам Горбачева, явилось их порождением и следствием.

Этот парадокс хорошо демонстрирует асимметрию интенций и непреднамеренных последствий в истории. В то время как намерением Горбачева было реформирование социализма и укрепление собственных реформаторских позиций в советском руководстве (в обоих случаях он потерпел поражение), реальным социальным эффектом и следствием его политики стала достаточно быстрая и широкая либерализация советского режима, открывшая дорогу новым акторам и триггерам социальных изменений. Если отрешиться от интенций и риторики их автора, в своем фактическом политическом и социальном содержании горбачевские реформы предстают нам вполне классическим сценарием «авторитарной либерализации»: такие попытки авторитарные режимы предпринимают в надежде повысить свою легитимность и/или экономическую эффективность. В полном соответствии со списком реквизитов такой либерализации горбачевская либерализация включала: 1) прекращение систематических преследований политических оппонентов режима, 2) ослабление механизмов социального контроля (деидеологизация), 3) введение элементов свободы слова и свободы печати («политика гласности»), 4) фактическое введение свободы собраний и свободы ассоциаций (1988–1990), 5) проведение ограниченно конкурентных выборов (1989–1990).

Динамичная политическая либерализация советского порядка и есть главное событие горбачевского периода и главное наследие Михаила Горбачева в «большой» истории России. Обновленного социализма не получилось, но эффекты либерализации стали драйвером новых политических процессов, определявших траектории постсоветских политий в следующие десятилетия. Однако вместо ожидаемого «универсального» эффекта либерализации – эффекта «обновленного социализма», о котором думал Горбачев, или эффекта полной десоветизации и демократического транзита, о котором грезили его оппоненты из числа «радикальных демократов», – эффекты либерализации оказались глубоко различными в различных частях советского пространства, которое, как было отмечено выше, вовсе не представляло собой гомогенную среду и в результате по-разному реагировало на демонтаж репрессивных ограничителей советского порядка.

В целом можно сказать, что либерализация – демонтаж советских институтов политического контроля – создала условия для развития трех главных процессов:

1) демократической мобилизации – формирования демократической оппозиции, требовавшей большей распределенности политической власти, представительства и радикальных реформ, имплементирующих институты либерально-демократического порядка (вестернизации);

2) националистической мобилизации – широкого движения суверенизации национальных «окраин», стремившихся выйти из-под контроля «центра» и навязанной им системы институтов и вернуться к неким внесоветским или досоветским, «национальным» институциональным порядкам;

3) элитной сецессии – стремления элит «национальных» провинций к расширению своей автономности, контролю над местными ресурсами и политическими процессами, что могло быть как ответом на рост националистических настроений снизу, так и способом защиты от диктата или непредсказуемости, которую генерировал «союзный центр» и его структуры управления.

В целом можно казать, что не демократическая мобилизация, значение которой прежде всего выделяла оптика «демократического транзита», но именно сочетание трех указанных процессов в конце концов привело к краху советского режима и «перехвату легитимности» субфедеральными уровнями власти. При этом дивергенция реальных социальных укладов разных частей Советского Союза вела к тому, что эти процессы разворачивались в них с разной интенсивностью и в результате складывались в различные конфигурации социальных и политических последствий. Соотношение весов (влиятельности) трех этих процессов – демократической мобилизации, националистической мобилизации и элитного сецессионизма, – отражавшее фактическую картину политического спроса в республиканских протополитиях, в значительной степени и проявило себя в исходе учредительных выборов 1990 года.

4. ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 1989–1990 ГОДОВ И СТАНОВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОТОПОЛИТИЙ

Важнейшим этапом в формировании республиканских протополитий оказались первые выборы с элементами конкурентности – выборы народных депутатов СССР в начале 1989 года. Эти выборы стали очередным этапом либерализации и по замыслу Горбачева должны были поставить партийное руководство перед необходимостью электоральной легитимации, тем самым дисциплинировав его и повысив его подотчетность населению. По итогам первого эксперимента около 20% номенклатурных кандидатов не сумели выиграть выборы. Однако, как заметил политолог Николай Петров, среди партийных первых секретарей выборы проигрывали не «консерваторы» и приверженцы доперестроечного статус-кво, как надеялся Горбачев, а те, в чьих регионах эффект либерализации был сильнее, а открываемые ею возможности – более востребованными, т. е. те, где процветали гласность и плюрализм в СМИ, развивались гражданский активизм и неформальные объединения. Иными словами, чем более общество способно было воспользоваться возможностями, предоставленными либерализацией, тем меньше у первого секретаря было шансов выиграть выборы; и наоборот – чем больше старая элита и первый секретарь способны были нейтрализовать социальные эффекты «либерализации сверху», тем выше были их шансы сохранить свои позиции.

Эти выборы и понесенные номенклатурой поражения на них показали региональным и республиканским элитам, что для сохранения власти им теперь недостаточно быть лояльными Москве и ЦК КПСС. Даже там, где – как в республиках Центральной Азии – в 1989 и 1990 годах проходили вполне авторитарные выборы и демократический спрос был низким, местные боссы занимались электоральной политикой, хотя и авторитарной электоральной политикой, т. е. отстраиванием сетей патронажа и электорального контроля. В результате они становились не то чтобы более «ответственными» перед избирателем (их электоральные победы были обеспечены в большей степени политиками патронажа, нежели респонсивности), но более независимыми от центральной власти, обретая дополнительную легитимность, находившуюся вне зоны контроля Москвы.

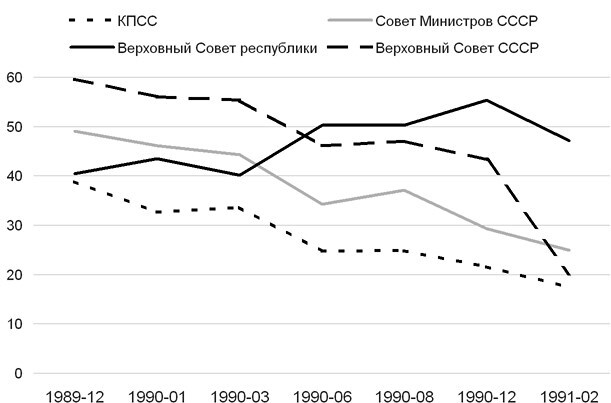

Таким образом, бенефициарами выборов 1989 и 1990 годов становились либо «новые политические силы» – оппозиционные демократические и националистические деятели и движения, получавшие легальный властный статус, либо старые элиты, сумевшие не допустить оппозицию на политическую сцену и обретавшие дополнительную, электоральную легитимность и навыки электорального доминирования. В результате при любом исходе: полная победа оппозиции, полная победа старой элиты или промежуточные сценарии – новые республиканские Верховные Советы, обретая новую электоральную легитимность и политическую субъектность, начинали принимать декларации государственного суверенитета, стремились консолидировать республиканский аппарат власти и расширить контроль над ресурсной базой и политическими процессами. Этот «переток легитимности» от центральных органов к республиканским хорошо виден в опросах общественного мнения: в то время как уровень доверия к республиканским Верховным Советам в 1990 году вырос с 40 до 50 пунктов, доверие к союзным структурам снизилось с уровня 50 пунктов (в среднем) в конце 1989 года до 20 пунктов в начале 1991-го.

График 1. Доверие органам власти, декабрь 1989 – февраль 1991

Источники: исследования ОМНИБУС, ВЦИОМ, всероссийская выборка; индекс доверия представляет собой сумму доли ответивших, что орган власти «заслуживает доверия», и половины ответивших «не вполне заслуживает».

Таким образом, период с начала 1989 года, когда и старые элиты, и зарождающиеся (во многом именно в ходе этого процесса) неформальные движения начали готовиться к первым выборам, и до выборов 1990 года можно считать начальным периодом формирования республиканских протополитий. В этот период происходили, с одной стороны, процесс демократической и/или националистической мобилизации оппозиции, а с другой – процесс реконфигурации элит, которые либо консолидировались перед лицом угрозы «оппозиции снизу», либо, наоборот, обнаруживали тенденцию к расколу. Однако в большинстве случаев, в том числе и тех, когда оппозиция не сумела оказать значимого влияния на результат выборов 1990 года, на фоне кризиса доверия к общесоюзным структурам легитимность новых Верховных Советов возрастала, что открывало перед ними перспективу «декларативного суверенитета» и консолидации республиканской исполнительной власти.

5. МАССОВЫЕ МОБИЛИЗАЦИИ 1988–1990: НАЦИОНАЛИЗМ VS. ДЕМОКРАТИЯ

Принципиальное значение выборов 1990 года состояло в том, что они демонстрировали обществу и элитам потенциал массовой политической мобилизации в данной формирующейся политии и, соответственно, сигнализировали, станет ли этот потенциал значимым фактором внутриполитических и межэлитных взаимоотношений в будущем. При этом исход выборов (почти везде) непосредственно зависел от того, сумела ли оппозиция – те или иные группы контрэлиты – организовать массовую мобилизацию в предшествовавший выборам период.

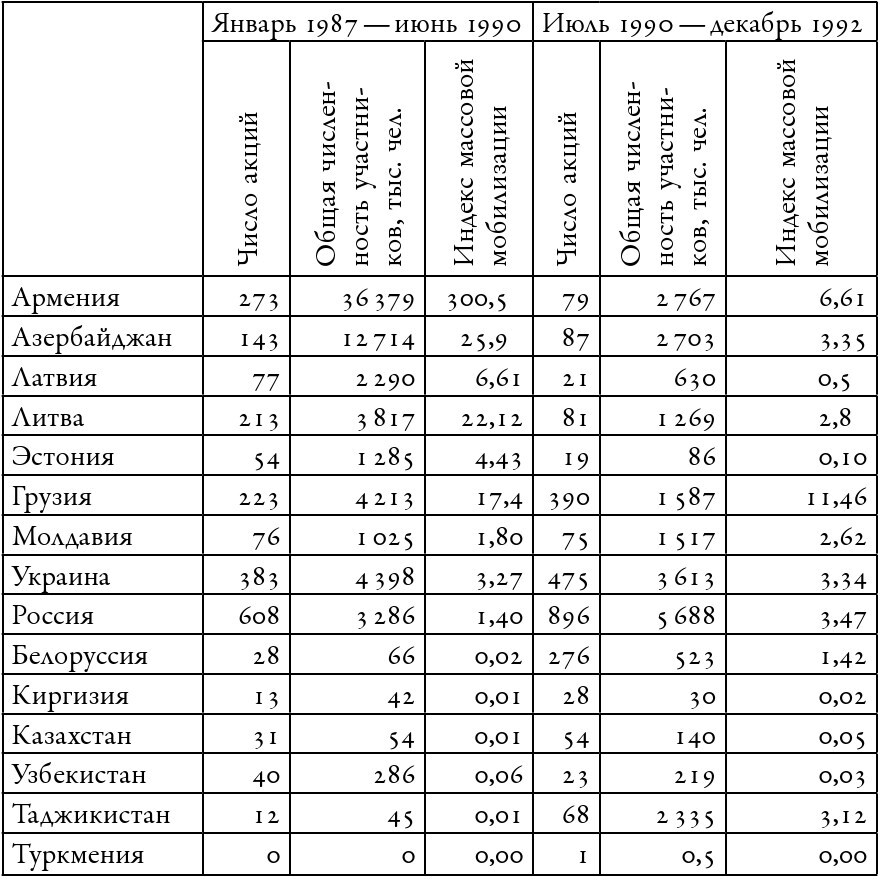

Опираясь на фундаментальную базу данных массовых выступлений и демонстраций в СССР в 1987–1992 годах Марка Бессингера, таблица 4 демонстрирует сравнительный масштаб массовых протестов в союзных республиках в период с начала 1987‐го по конец мая 1990 года, когда везде, кроме Грузии и Азербайджана, уже прошли выборы республиканских депутатов, а также в следующем периоде (июнь 1990 – декабрь 1992). Интегральный «индекс массовой мобилизации» учитывает общую численность участников протестов, рассчитанную как доля населения республики, и общее число акций (их частотность). Как видим, запредельно высокий уровень мобилизации характерен для уже вступивших в конфликт вокруг Нагорного Карабаха Армении и Азербайджана, а также для Грузии и Литвы; высокий уровень мобилизации имел место в Латвии и Эстонии; произошла, хотя и в меньших масштабах, мобилизация в Украине, России и Молдавии. В то же время в шести странах, где оппозиция не смогла оказать влияние на исход выборов 1990 года, мобилизация в предшествовавшем выборам периоде отсутствовала.

Таблица 4. Протестная мобилизация в республиках СССР в 1987–1992 годах

Источник: Beissinger Database; расчеты автора; не учитывались массовые акции, проходившие в автономных республиках и областях соответствующих республик или организованные национальными меньшинствами (так как они часто были направлены против требований и лозунгов основной волны мобилизации); индекс массовой мобилизации учитывает общее число участников как долю населения соответствующей республики и частотность (общее количество) акций в данном промежутке времени.

Однако в девяти республиках, где массовая мобилизация состоялась, она существенно различалась по своему характеру. Здесь сразу бросаются в глаза неоднозначные взаимные отношения двух массовых оппозиционных идеологий, вступивших в конкуренцию с теряющим привлекательность «коммунизмом»: либерально-демократической, «вестернизационной» (т. е. ориентированной на западные институциональные образцы), с одной стороны, и националистической, с другой.

Как убедительно показал Марк Бессингер, национализм был системным фактором, способствовавшим распаду СССР, а разрозненные движения и эпизоды националистической мобилизации являлись в действительности единым «вирусным» процессом суверенизации. Однако политическая роль и профайлы различных национализмов зависели от того, в какие «взаимодействия» вступал его мобилизационный потенциал. Так, в Прибалтике национализм выступает в комплементарном союзе с «демократической» мобилизацией, апеллировавшей к западным институциональным образцам, которые мыслились в качестве альтернативы советскому институциональному порядку: возрождение национальной государственности понималось как воспроизведение «западной модели», «бегство на Запад».

И наоборот, на Кавказе, как показал на примере Кабардино-Балкарии Георгий Дерлугьян, местные контрэлиты, вышедшие на политическую сцену в результате горбачевской либерализации и бросавшие вызов коммунистической номенклатуре, также начав с повесток экологического протеста, защиты исторических памятников, поминовения жертв сталинизма и широкой демократизации, но не встретив достаточно массовой их поддержки в местных сообществах, быстро переходили к повесткам национальной (этнической) идентичности и суверенизации, имевших здесь гораздо более сильный мобилизационный эффект. Так, в Грузии лидирующие позиции в неформальном движении занимает Общество Ильи Чавчавадзе, апеллировавшее к досоветской национальной традиции и грузинской идентичности. Этническая радикализация провоцировала противодействие национальных меньшинств, и в результате националистическая мобилизация достигала подлинного размаха под лозунгами противостояния уже не только «имперскому центру» и номенклатурным проводникам его политики на местах, но и «внутренним» врагам суверенизации – этническим меньшинствам и автономиям. Голодовка студентов и массовые митинги ноября 1988 года в Грузии еще направлены против Москвы и принимаемых там поправок к Конституции СССР, но уже вторая волна еще более массовых протестов в апреле 1989 года становится реакцией на мартовский сход абхазов в селе Лахны, принявший обращение о выходе Абхазии из состава Грузии. Организованный Звиадом Гамсахурдиа в ноябре 1989 года «поход на Цхинвали» выдвигает его в лидеры оппозиции, которая через год, в октябре 1990-го, одержала победу на «учредительных» выборах на фоне полномасштабного конфликта с автономиями.

По схожей спирали развивалась националистическая мобилизация в Молдавии. Демократическое движение здесь также, начав с экологических требований и поминовения жертв сталинских репрессий на митингах июня – ноября 1988 года, переходит к требованиям принятия закона о языке, латинизации молдавской письменности и объявления суверенитета на митингах декабря 1988 – начала 1989 года, при этом масштаб митингов вырастает с 5–10 тыс. участников до 50–100 тыс. Это вызывает ответную волну демонстраций в Гагаузии и русском Тирасполе в середине 1989 года. Новый цикл националистической мобилизации, подогретой противостоянием с «внутренними» врагами независимости, обеспечивает реализацию сценария «широкой коалиции»: хотя на «учредительных выборах» 1990 года Народный фронт Молдавии получил лишь 27% голосов, его союз с национально настроенной «аграрной» номенклатурой (олицетворением которого стал секретарь ЦК Молдавской компартии Мирча Снегур) и уход из парламента не-молдавских депутатов, обеспечивает консолидацию нового «национального» режима.

Ключевую роль националистическая мобилизация, распаляемая конфликтом вокруг Нагорного Карабаха, играла также в Армении и Азербайджане. В обоих случаях она достигла невиданных масштабов; но если в случае Армении она привела к значительному успеху оппозиции на выборах 1990 года (АОД получило 30% мест в парламенте) и последующему оттеснению старой элиты (в августе Л. Тер-Петросян возглавил парламент, победив первого секретаря компартии), то во втором вылилась в погромы и стихийную революцию января 1990 года, которая была подавлена армией. Выборы в сентябре 1990‐го проходили в условиях военного положения, однако умеренная часть оппозиции смогла принять в них участие, не добившись, правда, значимого электорального успеха.

В отличие от Прибалтики в этом пуле формирующихся политий национализм оказывается не комплементарной, а скорее конкурирующей идеологией по отношению к либерально-демократической повестке. Повестка суверенизации и национальной идентичности позволяла достичь впечатляющей этнической мобилизации, направленной одновременно против «имперской» политики Москвы и внутренних врагов суверенизации, отодвинув при этом на второй план вопрос об институциональном дизайне того социального порядка, которой должен был прийти на смену советскому. И наоборот, в Прибалтике, где русские меньшинства также развернули митинговую контрмобилизацию, авторитет западных институциональных образцов, на которые ориентировались народные фронты, снижал в глазах меньшинств масштаб угрозы, которую несло для них строительство национальной государственности, и позволял удерживаться от прямых столкновений и организации «самообороны».

Таким образом, структурирование республиканских протополитий в периоде первых двух электоральных кампаний 1989 и 1990 годов развивалось по трем направлениям. Во-первых, вокруг вопроса, способны ли контрэлиты организовать действительно массовую оппозиционную мобилизацию и конвертировать ее в голоса избирателей. Во-вторых, вокруг того, какая повестка позволяет достичь такой мобилизации: повестка гражданского национализма, ориентированная на западные институциональные образцы в качестве ожидаемой альтернативы коммунизму, или этнонациональная, направленная не только против «имперского центра», но и против внутренних этнических врагов суверенизации. И в-третьих, оно определялось характером реакции элит на эти вызовы.

6. РОССИЯ: ОСОБЕННОСТИ МОБИЛИЗАЦИИ И ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

Кейс РСФСР – Российской Федерации в составе СССР – в этой перспективе также выглядит чрезвычайно показательным, потому что уже на этой «учредительной» стадии демонстрирует фундаментальные особенности российской политии, которые остаются в большой мере актуальными по сей день. На первый взгляд демократическая коалиция в РСФСР получила достаточное количество мест в составе новоизбранного Съезда народных депутатов, овладела «командными высотами» в новом органе власти, и дорога России к демократии была, казалось бы, в основном расчищена, в особенности после провала августовского путча 1991 года. Так дело довольно долго представлялось не только «демократической общественности», но и многим исследователям. В результате их внимание было сосредоточено преимущественно на действиях и стратегиях акторов (Ельцина, депутатов, экономистов-реформаторов), в которых отыскивались причины того, что Россия не воспользовалась этой «открытой дверью».

В действительности дело обстояло гораздо сложнее. В России массовая мобилизация, безусловно, состоялась. Таблица 4 выше демонстрирует ее масштабы без учета национальных меньшинств и автономий; всего же за шесть лет с начала 1987 года по конец 1992‐го на территории РСФСР состоялось более 1900 массовых акций, в которых в общей сложности приняли участие около 13 млн человек. Но и без учета меньшинств и автономий протестная активность поражает своими масштабами. Так, на протяжении двух электоральных кампаний с января 1989‐го по июнь 1990 года (415 дней) прошло около 490 массовых акций с общим числом участников более 3 млн человек; 16 из них собирали более 50 тыс. и еще 26 – более 20 тыс. человек. Собственно российская (за исключением национальных меньшинств и автономий) мобилизация носила преимущественно гражданско-демократический характер и была почти полностью лишена этнического национализма. Ее успеху в значительной мере способствовали сильные позиции российских либералов в общесоюзных русскоязычных медиа. В результате если в среднем по СССР на выборах 1989 года потерпели поражение около 20% представителей высшего эшелона номенклатуры, то по РСФСР этот показатель составил 30%, а в Москве и Ленинграде поражение этого эшелона было тотальным.

Вместе с тем уже выборы 1989 года показали, что в России присутствуют как либеральные регионы, голосующие почти так же, как Прибалтика (Москва, Ленинград и область, Свердловск, Горький), так и регионы с «центральноазиатским» типом голосования. И у такого расслоения имелись серьезные основания: тот диапазон социально-экономической дифференциации, о котором в масштабах Союза шла речь выше, был в миниатюре спроецирован внутри «федерации в федерации». Так, при средней по РСФСР доле городского населения 69%, в Центральном и Северо-Западном районах (с их двумя столицами) эта цифра достигала 83%, а в Центрально-Черноземном и Северокавказском не дотягивала до 60%; при этом в Дагестанской и Чечено-Ингушской автономных республиках показатель составлял 43%, т. е. был вдвое меньше Центрально-Северо-Западного.

Расслоение двух Россий – России крупных городов и периферийной России – хорошо видно в дезагрегированных (по типам населенного пункта) данных социологических опросов 1990 года: если в первой база поддержки демократической оппозиции достигает 40%, то в периферийной, второй, России она составляет только 25% (таблица 5).

На выборах 1990 года демократическая коалиция получила, по разным оценкам, от 20 до 35% мест. Ответственный за РСФСР в политбюро, глава прежнего Верховного Совета РСФСР Виталий Воротников уверял Горбачева, что оппозиция имеет 20–25% мандатов; анализ голосований на съезде по разным процедурным вопросам показывал, что демократов могут поддержать в некоторых ситуациях до 40–45% депутатов (Субботин, Шейнис). При этом в Москве демократы выиграли 85% мандатов, а в периферийных, сельских районах и в национальных республиках ситуация была противоположной. Этот электоральный профиль России сохраняет в значительной мере актуальность и сегодня. Если на пространстве бывшего СССР модели электорального поведения располагаются между двумя полюсами – продвинутым Западом (Прибалтика) и восточной моделью центральноазиатских республик, то на территории России мы наблюдаем подобие обоих полюсов.

Таблица 5. Две России: предпочтения жителей крупных городов и периферии в РСФСР в 1990 году

Источник: ВЦИОМ, Исследование «Факт», 1990; расчеты автора.

Следует отметить, что относительный успех демократической коалиции на выборах и в ходе работы Съезда народных депутатов РСФСР имел еще одну причину. В РСФСР отсутствовали республиканские структуры компартии: в отличие от прочих республик здесь не было ни своего ЦК, ни бюро, ни первого секретаря. В тот момент, когда центр терял рычаги управления и их перехватывали республиканские власти, в России этот управленческий уровень практически отсутствовал; в результате на выборах 1990 года у обкомовских секретарей не было единого штаба, который бы координировал кампанию, занимался мобилизацией, а затем – стратегией позиционной борьбы на съезде народных депутатов. В результате в РСФСР не существовало отстроенных пирамид патронажа (с республиканского уровня до районного), позволяющих консолидировать и дисциплинировать элиты, как это происходило в большинстве центральноазиатских республик. Это обстоятельство значительно облегчало задачу не слишком сильной и наскоро скроенной коалиции демократов добиться относительного успеха на выборах и затем захватить руководящие посты в новом парламенте.

Так или иначе, массовая мобилизация в России состоялась; более того, она носила преимущественно гражданско-демократический характер, отчасти близкий по профилю к прибалтийскому; характерный для многих республик раскол оппозиции между демократами и националистами практически отсутствовал (в силу слабости позиций последних). В результате демократической оппозиции удалось не только оказать значимое влияние на исход выборов 1990 года, но и, оказав давление на «болото» и включив в коалицию ренегатов и «обновленцев» из состава старой элиты (Б. Ельцин, И. Силаев), провести на должность председателя Верховного Совета своего лидера (в третьем туре и с перевесом в четыре голоса).

7. СУВЕРЕНИЗАЦИЯ: ХРУПКИЕ КОАЛИЦИИ, ВТОРИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ И КРИЗИС ПЕРЕХОДА

Несмотря на то что выборы 1990 года имели принципиальное значение для прояснения фундаментальных характеристик республиканских политий, формировавшиеся по их итогам властные коалиции складывались еще в условиях союзного государства. Разраставшийся экономический кризис, ослабление союзных структур на протяжении следующего за выборами года и их окончательное крушение в августе – октябре 1991‐го создавали принципиально новый контекст существования республиканских политических коалиций. Последовавший за выборами период (вплоть до осени 1991 года) оказался периодом «суверенизации» и институционализации республиканской власти, формирования на ее базе своего рода протогосударственностей и в то же время испытания сложившихся коалиций на прочность. Принципиальную роль в этом периоде играет уровень консолидированности или, наоборот, раскола республиканских элит.

В сценарии «широкой коалиции» (Прибалтика, Молдавия, Армения) значительная часть старых элит переходила на сторону мощной «национальной оппозиции», поддержав лозунги государственного суверенитета и отделения. В сценарии авторитарного перехода (группа III-B в таблице 1: Туркмения, Казахстан, Узбекистан) не допустившие оппозицию в парламент и получившие дополнительную легитимность старые элиты частично апроприировали запрос на автономизацию. Именно в этих республиках, где оппозиция не сумела оказать влияния на исход выборов, а массовая мобилизация отсутствовала, первые секретари, занявшие кресла председателей Верховных Советов, стали пионерами введения постов президентов и законов, консолидирующих республиканскую власть в их руках, вызвав этим недовольство Москвы и лично Горбачева. Опираясь на сложившиеся в прошлом структуры патронажа, они создавали для них новую легальную рамку, причем, в отличие от партийной, не встроенную в общесоюзную иерархию. Эти действия, впрочем, соседствовали с энергичной поддержкой «сохранения Союза» и нового союзного договора, но де-факто формировали модель конфедерации (ср. формулу Ислама Каримова: «Суверенитет <…> это не стремление к сепаратизму, а <…> расширение интеграционных связей с другими республиками…»; С. Ниязов объяснял введение в республике «президентской формы правления» необходимостью вести переговоры и заключать соглашения с союзными структурами). Таким образом, если в первом сценарии националистическая мобилизация снизу формировала широкий спрос на «символический суверенитет», то во втором новые механизмы электоральной легитимации закладывали основы «патронального суверенитета» – консолидирующихся и обособляющихся «патрональных пирамид».

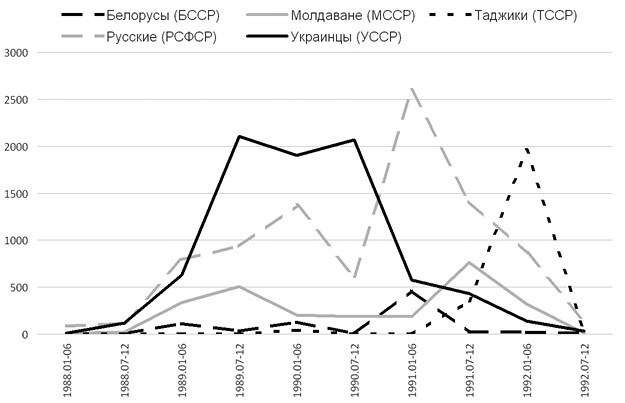

В четырех других республиках, где оппозиция не сумела оказать существенного влияния на итоги «учредительных» выборов 1990 года (группа III-A в таблице 1: Киргизия, Таджикистан, Азербайджан, Белоруссия), старые элиты, сохранившие политический контроль, не были консолидированы. Их хрупкие коалиции распадались под влиянием новой волны массовой мобилизации и кризиса союзных структур власти. Как видно из таблицы 4, в то время как в одних республиках уровень массовой мобилизации в периоде после выборов 1990 года резко падает (это Армения, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, где оппозиция фактически одержала победу), в других он остается на высоком уровне или даже возрастает (Молдавия, Украина, Россия), а где-то массовая мобилизация или ее подобие впервые происходит именно в этом, втором, периоде (Белоруссия, Таджикистан, Киргизия; см. график 2). Важнейшим фактором мобилизации второй волны являлся нараставший экономический кризис, приводивший под знамена оппозиции (какими бы они ни были) новые массовые контингенты.

Так, в традиционно разделенной на север и юг Киргизии массовые протесты середины 1990 года, катализированные этническими столкновениями в Оше, подорвали позиции первого секретаря ЦК А. Масалиева, который сумел занять пост председателя Верховного Совета в апреле 1990 года, но проиграл борьбу за президентский пост в октябре; важным фактором этого поражения стало его соперничество с советским премьер-министром республики А. Джумагуловым. Как и в Киргизии, в Таджикистане соперничество региональных группировок и двух коммунистических первых секретарей – Р. Набиева, смещенного Горбачевым в 1985 году, и пришедшего ему на смену К. Махкамова – не позволило последнему в достаточной мере консолидировать власть на фоне успешной массовой мобилизации второй волны (август 1991 – начало 1992), что привело в конце концов к его отставке и кровопролитной гражданской войне. В Белоруссии, где ни демократическая, ни националистическая повестка не обеспечила достаточно массовой мобилизации до выборов 1990 года, нараставшие социально-экономические проблемы способствовали волне протестной мобилизации в середине 1991‐го под лозунгами антикоммунистического популизма (борьба с «привилегиями» и «номенклатурой», экономические требования). В результате в Белоруссии власть была разделена между тремя центрами: руководством компартии, руководством Верховного Совета (Н. Дементей) и правительством (В. Кебич), а Н. Дементей вынужден был уступить свое кресло национал-обновленцу С. Шушкевичу после поражения путча.

График 2. Две волны массовой мобилизации: общее число участников митингов и демонстраций (тыс. чел.)

Источник: Beissinger Database; подсчеты автора, без учета активности жителей автономий и меньшинств.

Во всех случаях, где оппозиция не добилась надежного доминирования, но сумела оказать значительное влияние на исход выборов 1990 года (группа II в таблице 1), первые секретари компартий не смогли занять пост председателя Верховного Совета и консолидировать республиканскую власть. Главами парламентов становились здесь либо фигуры, ассоциировавшиеся с оппозицией (З. Гамсахурдиа, Л. Тер-Петросян, Б. Ельцин), либо национал-обновленцы из рядов партийной элиты, готовые к компромиссу с оппозицией (М. Снегур в Молдавии, Л. Кравчук в Украине).

Сложившийся по итогам выборов 1990 года баланс сил уже не менялся на полюсах рассматриваемого спектра – в странах Балтии, где сформировались сильные демократические коалиции, и трех центральноазиатских республиках с сильными авторитарными коалициями. Между ними располагается «дуга нестабильности» – девять стран, в которых политические балансы оставались неустойчивыми в течение длительного времени. Хрупкие, аморфные коалиции становились здесь политической нормой на длительный срок, обеспечивая при этом, как было отмечено выше, относительный политический плюрализм.

Как известно, процесс политического и юридического демонтажа Советского Союза после краха ГКЧП имел на удивление мирный характер. И столь же хорошо известно, что этот процесс вовсе не выглядит мирным, если с общесоюзного спуститься на республиканский уровень. Здесь переход к постсоветскости сопровождался рядом кровавых и удивительно жестоких этнических конфликтов (в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье) и несколькими гражданскими войнами (масштабной в Таджикистане, и быстротекущими – в Грузии и Азербайджане). Все эти события, острая фаза которых приходится на 1990–1994 годы, можно рассматривать как проявления «кризиса перехода» – более растянутого и поистине драматического периода становления новых государств, где складывавшиеся в 1990–1991 годах коалиции оказались неустойчивыми, не смогли прийти к компромиссу и сохранить контроль над территорией.

При всем различии конкретных обстоятельств кризис перехода имел две основные формы. Первая – «война с мятежной окраиной» – была связана с тем, что на стадии формирования республиканской политии и ее протогосударственности еще в рамках СССР доступный оппозиции паттерн массовой мобилизации (этнонациональной) приходил в конфликт с этнорегиональной структурой республики и «окраина» выходила из подчинения республиканских властей, которые не располагали ни достаточной легитимностью, ни полнотой власти (Азербайджан, Грузия, Молдавия).

Вторая форма – вооруженные гражданские конфликты – была связана с хрупкостью сформировавшихся коалиций: в двух случаях она поразила «авторитарную» коалицию (Таджикистан и Азербайджан под руководством А. Муталибова). И там и там хрупкость коалиции, связанная с неконсолидированностью позднесоветских элит, не позволяет ей справиться с мобилизацией второй волны (национально-демократической в Азербайджане и исламско-демократической в Таджикистане). В двух других случаях поражение терпела национал-демократическая коалиция: в Грузии – коалиция, олицетворяемая Звиадом Гамсахурдия, и в том же Азербайджане – коалиция вокруг Абульфаза Эльчибея, пришедшая на смену слабой авторитарной коалиции Муталибова, но продержавшаяся у власти также всего лишь год. Здесь хрупкость коалиции имела иную природу: «коалиции победителей» стремительно распадались, как только цели «символического суверенитета» оказывались достигнуты, а противостояние «имперскому центру» теряло мобилизующую силу и на повестку дня вставал вопрос об институциональных ориентирах и образцах «нового режима».

Но и в «авторитарном», и в «демократическом» варианте механизм кризиса перехода развивался по схожему сценарию, включавшему эскалацию уличного давления оппозиции, конфликт президента и парламента и появление мятежных армейских подразделений на фоне стремительной утраты президентом популярности и рычагов управления.

8. КРИЗИС ПЕРЕХОДА В РОССИИ

Конституционный кризис осени 1993 года в России, закончившийся трагическими столкновениями в Москве 3–4 октября, обычно рассматривается как ранний кризис демократии в России, фактически закрывший для процесса демократической консолидации открытую прежде дверь. Нельзя, однако, не заметить, что его логика и проявления: конфликт президента и парламента, эскалация уличного давления оппозиции, формирование отрядов обороны – имеют много общего с описанными выше сценариями «кризиса перехода», возникающего в результате распада слабой «учредительной» коалиции, сформировавшейся в периоде становления республиканской политии в рамках СССР.

Причем под слабостью коалиции мы понимаем прежде всего отсутствие общих и поддержанных избирателями институциональных целей, общего понимания того социального порядка, который должен прийти на смену советскому. Неконсистентность этих представлений выглядела малозначимой на стадии «суверенизации» и борьбы с «союзным центром», но тем более шокирующей для членов коалиции оказывается внезапно обнаруженная несогласованность этих представлений – в тот момент, когда желаемые независимость и самостоятельность становятся реальностью: у одной или обеих сторон возникает ощущение, что вчерашние партнеры намерены ее просто «кинуть», присвоив исключительно себе трофей общей победы. Это и вызывает быстрое и брутальное превращение «коалиции победителей» в ожесточенно враждующие стороны.

В отличие от Прибалтики, где формирование победивших в 1990 году «народных фронтов» происходило еще в 1988‐м, общероссийская демократическая коалиция в России начинает формироваться в подобие организационной структуры лишь за два месяца до учредительных выборов – в январе 1990 года. Первоначальный вариант предвыборной платформы «Демократическая Россия» носил вполне либеральный характер, однако на стадии согласования с другими членами коалиции был скорректирован так, чтобы удовлетворить максимально широкий фронт антикоммунистической оппозиции, включающий сторонников «демократического социализма» и «демократов-почвенников». Так, например, наряду с задачей создания «эффективного рыночного сектора», документ предусматривал «замораживание цен и сохранение рыночных дотаций на основные виды питания и потребительских товаров до тех пор, пока сам рыночный механизм не обеспечит приемлемый уровень цен».

Это отнюдь не было проявлением беспринципности составителей документа. Безбрежный антикоммунистический популизм в целом характеризует вторую, и более мощную, волну массовой мобилизации в России, которая приходится на первую половину 1991 года (именно в этот период в России проходят митинги, собиравшие до полумиллиона участников; в целом же в РСФСР выходит на улицы в феврале 1991 года около 900 тыс., а в марте – около полутора миллионов человек). Как и в других славянских республиках с размытой националистической повесткой, мобилизация второй волны разворачивается на фоне резкого ухудшения экономической ситуации, растущего недоверия к союзным структурам, требований отставки правительства Рыжкова, Павлова, а затем и самого Горбачева.

Фокусом этой второй волны мобилизации в России становится противостояние Ельцина и Горбачева, российских и союзных структур власти, которые рассматриваются как препона на пути реформ и выхода из экономического кризиса. Ее кульминацией становятся выборы Ельцина в июне 1991 года. И когда Ельцин предлагает место вице-президента не ближайшим соратникам Геннадию Бурбулису или экономисту Гавриилу Попову (как предполагалось), а военному летчику, Герою Советского Союза и лидеру фракции «Коммунисты за демократию» Александру Руцкому, он вполне точно оценивает характер и качество той широкой коалиции, которая может обеспечить ему победу. А когда в 1992–1993 годах Руцкой оказывается в стане противников президента, оппонирующих радикализму ельцинских рыночных реформ и стремящихся отстранить Ельцина от власти, он ничуть не отходит от тех символических «обещаний», на которые указывало избирателям его появление в эскорте ельцинского президентства. Рынок с «замороженными ценами» в платформе «Демроссии» был не казусом редактуры, а вполне адекватной проекцией аморфности антикоммунистической платформы и общественного спроса, отразившихся в хрупкости «коалиции победителей». А быстрый коллапс этой коалиции, развернувшийся в затяжной политический конфликт президента и парламента и кончившийся конституционным кризисом и вооруженным противостоянием в октябре 1993 года, был вполне закономерным следствием механизма ее формирования в 1990–1991 годах и размытостью общественных представлений о тех институтах и ценностях, которые должны прийти на смену советским.

Не миновала Россию, впрочем, и другая форма «кризиса перехода» – конфликт с мятежной окраиной. Конфликт нового руководства РСФСР с Чечней начался еще осенью 1991 года (в первый раз чрезвычайное положение на территории Чечни было введено Ельциным 7 ноября 1991-го), то есть еще в той фазе перехода, в которой вспыхивали конфликты с окраинами и в других республиках разваливающегося СССР. Этот конфликт, однако, не получил развития, потому что «националистический» компонент в российской повестке антикоммунизма был очень слабым. И наоборот, в 1994 году уже новая «коалиция победителей», сокрушившая противников в Верховном Совете, оказалась не в состоянии предъявить обществу убедительных последствий своей победы. Поддержка «реформаторской повестки» стремительно пикировала в 1994 году, «черный вторник» (резкий обвал рубля 11 октября 1994-го) продемонстрировал очередную неудачу в достижении макроэкономической стабилизации и подорвал легитимность этой коалиции в качестве той силы, которая сможет провести быстрые и результативные реформы. В итоге не востребованная в 1991 году альтернативная повестка легитимации – повестка «порядка» – становится более актуальной, нежели повестка «реформ».

Так или иначе, и раскол «коалиции победителей», вылившийся в жестокий конфликт с использованием танков в Москве (ср. бои на проспекте Руставели в Тбилиси), и война в Чечне выглядят типологически узнаваемыми элементами «кризиса перехода», характерного для целого ряда постсоветских стран и связанного с неустойчивостью сложившегося в момент формирования данной политии баланса сил и хрупкостью сформированных коалиций, оказавшихся после внезапного распада СССР перед лицом именно тех вопросов, решение которых (как мы видели на примере «Демократической России») было сознательно отложено на этапе формирования коалиции.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЛОГИКИ И СТАДИИ ТРАНЗИТА К ПОСТСОВЕТСКОСТИ

Итак, прежде всего, в рамках данной работы мы рассматриваем «распад Советского Союза» и формирование новых постсоветских политий как взаимосвязанные и длительные процессы, логика которых определялась рядом внутренних факторов социальной эволюции соответствующих макросообществ. Взгляд на процессы, развернувшиеся на территории СССР в конце прошлого века, как на часть третьей волны демократизации задавал их телеологическую интерпретацию: правильным исходом выглядел переход к демократии, а его отсутствие интерпретировалось как неудача или несостоятельность транзита. Майкл Макфол первым попытался скорректировать этот взгляд, выдвинув концепт «четвертой волны» – перехода с изначально более широким спектром возможных исходов (демократия, диктатура, промежуточный режим). Наш базовый аргумент состоит в том, что развернувшиеся в СССР в конце прошлого века процессы стали реакцией на кризис социализма и предпринятую Михаилом Горбачевым для его преодоления либерализацию советского режима. Либерализация, однако, имела совершенно разные последствия и запустила различные комбинации политических и социальных процессов в разных частях Советского Союза, уровень социально-экономического развития и характер социальных укладов которых серьезно отличались друг от друга. Эти различия лишь усиливались в позднесоветском периоде, когда снижение уровня государственного насилия вело к возникновению неформальных «договорных» взаимоотношений центральной и местных властей (брежневский «пакт стабильности») и формированию своего рода региональных «феодов» со структурированными местными элитами, сетями доверия и патронажа.

Предпринятая Горбачевым в 1986–1988 годах либерализация советского порядка (первый этап) открыла дверь двум процессам: укреплению и последующей автономизации республиканских элит, стремящихся снизить свою зависимость от центра, с одной стороны, и массовой мобилизации «снизу», с другой. При этом массовая мобилизация могла опираться как на идеологию «вестернизации» (модернизации с опорой на западные институциональные образцы), так и на националистический дискурс, отсылавший к досоветскому опыту или опыту автономизации в рамках СССР. В действительности почти везде присутствовали оба компонента мобилизации, однако их соотношения были весьма различны.

Внедрение механизмов электоральной легитимации на выборах 1989 и 1990 годов резко стимулировало оба эти процесса и вело к формированию республиканских протополитий еще в рамках единого советского государства (второй этап). Именно на этом этапе прояснялись соотношение сил и конфигурация трех ключевых факторов политической динамики: силы и уровня консолидации правящей региональной элиты, спроса на демократическую вестернизацию и потенциала этнонациональной мобилизации, – позволявших контрэлитам вступить в легальную (электоральную) борьбу за власть. Эти соотношения и конфигурации и формировали профили соответствующих протополитий. По итогам выборов 1990 года определились четыре типа исходов: 1) успешная массовая мобилизация с консистентными институциональными целями, которая вела к формированию широкой коалиции, поддержанной значительной частью старой элиты; 2) успешная массовая мобилизация, которая не вела к формированию достаточно широкой коалиции с консистентными целями, но способствовала расколу старой элиты; 3) сохранение консолидированной старой элитой своих позиций в отсутствие массовой мобилизации, позволявшее этой элите обрести квазиэлекторальную легитимность и укреплять «патрональный суверенитет»; 4) наличие неконсолидированной старой элиты в отсутствие массовой мобилизации первой волны.

Следующий период (после выборов 1990 года и до августа 1991-го) можно определить как период суверенизации (третий этап транзита) – период институционального оформления сформировавшихся по итогам предыдущего этапа протополитий. Это период принятия деклараций о государственном суверенитете, формирования и институционального оформления республиканских структур власти, выборов республиканских президентов. В исходах первого и третьего типа он протекал в формах становления соответственно «символического» или «патронального» суверенитетов, но в обоих случаях – в условиях отсутствия глубоких внутренних расколов. В исходах второго и четвертого типа сформировавшиеся по итогам предыдущего периода «хрупкие коалиции» подвергались испытанию на прочность. Важнейшими факторами этого периода стали нарастающий экономический кризис и ослабление (паралич) союзных структур власти, что в значительной мере послужило драйвером еще одной волны массовой мобилизации, подстегнутой сегментацией или расколом элит.

Наконец, характер еще одного (четвертого) этапа транзита – обретения фактической независимости – в значительной степени зависел от типа исхода второго этапа: в странах с хрупкими коалициями он, как правило, провоцировал кризис перехода, имевший место в ряде стран (Таджикистан, Азербайджан, Грузия, Молдавия, Россия). Коллапс союзных структур и окончательный распад советской системы, а также необходимость решать те институциональные проблемы, которые были отложены на предыдущем этапе (в условиях противостояния с «центром»), вызывают в некоторых странах с хрупкими коалициями глубокий политический и/или национально-территориальный конфликт, который растягивается на несколько лет (1991–1995). Удивительным образом, однако, в странах, где оппозиция не сумела оказать существенного влияния на исход учредительных выборов 1990 года, по итогам этого конфликта уже в середине 1990‐х начинают быстро восстанавливаться авторитарные структуры власти и единая патрональная сеть (Таджикистан, Азербайджан, Белоруссия), в то время как в тех странах, где оппозиция сумела оказать влияние на исход выборов 1990 года, восстанавливаются аморфные коалиции, которые пытаются выяснять свои отношения в рамках электоральных процедур (Россия, Молдова, Украина).

Таким образом, в пяти странах, где оппозиция сумела оказать влияние на исход выборов в 1990 году, сформировавшийся расклад сил и паттерн ожиданий значимого электорального исхода оставался актуальным до середины 2000‐х, т. е. в восприятии населения и элит выборы здесь имели значение. В 2000‐х и 2010‐х годах в странах группы II (оппозиция оказала влияние на исход выборов и в результате сформировались хрупкие неавторитарные коалиции) и группы III-A (страны с хрупкими авторитарными коалициями) из таблицы 1 выборы оставались главным фокусом политической борьбы и политической динамики: те или иные правящие коалиции пытались закрепиться во власти, манипулируя выборами, а оппозиция – воспрепятствовать манипуляциям и оспорить результаты выборов, вновь организовав массовые протестные мобилизации. В Грузии-2003, Украине-2004, Кыргызстане-2005, Молдове-2009 и Армении-2018 эти столкновения закончились падением действующего правительства, обвиненного в манипуляциях выборными процедурами (успешная мобилизация). В Азербайджане-2003, Азербайджане-2005, Армении-2008, Белоруссии-2006, Белоруссии-2010 и России-2011 они закончились неудачей оппозиции, которая не сумела настоять на пересмотре итогов выборов. В первой группе выборы остались фокусом политического процесса для элит и населения, во второй группе расширяющиеся практики фальсификации ведут к их дальнейшей деградации. В результате, в частности, Кыргызстан перешел в группу стран, которые мы определяем как конкурентные олигархии, а Россия – в группу персоналистских авторитаризмов. Так или иначе, этот цикл борьбы вокруг электоральных манипуляций и его исход с высокой вероятностью будут формировать новые долгосрочные ожидания населения и элит относительно электоральных процедур и понимание их места в жизни данной политии, как это произошло с выборами 1990 года.