Книга: Микеланджело и Сикстинская капелла

Назад: Глава 29. Il pensieroso

Дальше: Глава 31. Последние штрихи

Глава 30. Великая опасность

Летом 1512 года на Флоренцию обрушились страшные грозы – подобных не было уже десятки лет. Во время одной из самых сильных молния попала в Порта аль Прато на северо-западной оконечности города и сбросила с надвратной башни герб, украшенный золотыми лилиями. Все во Флоренции знали, что удар молнии – дурной знак. В 1492 году смерть Лоренцо Медичи тоже предсказала молния, попавшая в купол собора, – в результате тонны мрамора обрушились вниз и полетели в направлении виллы Кареджи, где Лоренцо лежал в лихорадке. «Я – мертвец», – произнес Лоренцо Великолепный, когда ему об этом доложили. И действительно, через три дня, в Страстное воскресенье, он скончался.

Молния, попавшая в Порта аль Прато, тоже оказалась весьма красноречивым знаком. Золотые лилии были изображены на гербе короля Франции – стало ясно, что флорентийцы понесут наказание за то, что поддержали Людовика XII в борьбе против папы. А то, что из всех городских ворот молния попала именно в Порта аль Прато, предсказывало, что страшная месть войдет в город именно через Прато – город-крепость, расположенный примерно в двадцати километрах к северо-западу от Флоренции.

Пророчество не замедлило сбыться: на третьей неделе августа пятитысячная армия Рамона Кардоны обрушилась на Прато – он намеревался покорить город до того, как двинуться на Флоренцию. Папа и его союзники по Священной лиге вознамерились сокрушить республику, во главе которой стоял Пьеро Содерини, и снова отдать город во владение сыновьям Лоренцо Медичи, которые с 1494 года находились в изгнании. Считалось, что покорить Флоренцию будет проще, чем выгнать Бентивольо из Болоньи или отобрать Феррару у Альфонсо д’Эсте. Флорентийцы, с их необстрелянными командирами и малоопытной армией, не сумели бы противостоять прекрасно обученным, закаленным в боях испанцам под началом Кардоны. Когда вице-король и его войско двинулись к югу через апеннинские перевалы, в городе началась паника.

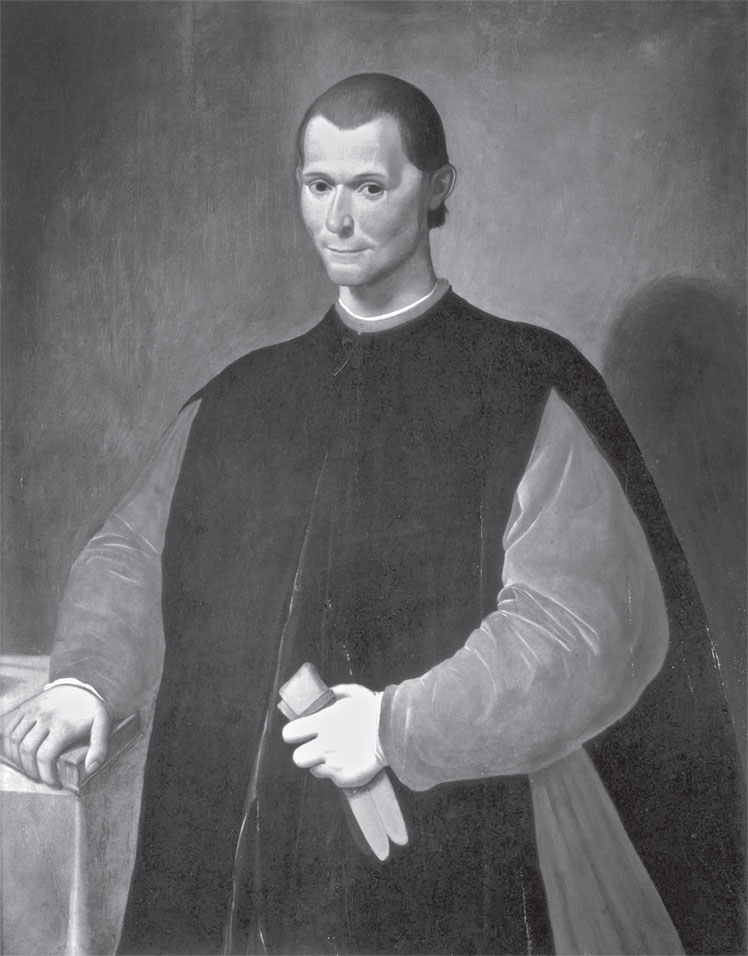

Среди воцарившегося сумбура производились поспешные приготовления к обороне. Официальный глава милиции республики Никколо Макиавелли стал вербовать пехотинцев из крестьян и фермеров, проживавших в ближайшей сельской местности. Две тысячи этого сброда, вооруженного длинными пиками, прошли под поврежденной надвратной башней и двинулись защищать Прато. Этот город, расположенный на равнине рядом с Апеннинами, знаменит своим мрамором зеленоватого оттенка, который когда-то использовали для облицовки собора во Флоренции. Кроме того, он известен своей высокопочитаемой реликвией – поясом Пресвятой Богородицы, который Мария якобы подарила святому Фоме, – он хранится в особой часовне в соборе Прато. Однако тогда название города в течение нескольких дней стало синонимом совсем другого события, прославившего его даже сильнее, чем Равенну.

Испанцы появились под стенами Прато в конце августа, буквально сразу после милиции Макиавелли. Несмотря на многочисленность, подчиненные Кардоны на первый взгляд не выглядели особо грозным войском – артиллерии у них было явно недостаточно: всего две малокалиберные пушки, так называемые фальконеты. Со снабжением дела также обстояли скверно, кроме того, бойцы были измотаны восьмимесячным походом. Помимо всего этого, после бегства из-под Равенны некоторые испанцы подверглись в безлюдных краях нападению бандитов – они были тогда грозой итальянских дорог.

Осада началась для Кардоны не слишком удачно. При первой же попытке бомбардировать стены одно из орудий раскололось, оставив армию при единственной пушке. Голодные, павшие духом испанцы тут же предложили флорентийцам перемирие, заявив, что не собираются атаковать республику, а просто хотят убедить ее правителей присоединиться к Священной лиге. Воодушевленные таким поворотом дела, флорентийцы отвергли предложение, предоставив испанцам перезаряжать свое одинокое орудие и вяло постреливать по стенам. Ко всеобщему изумлению, после дня бомбардировки фальконет умудрился проделать в одних из ворот небольшую брешь. Испанцы ринулись в нее, не встречая никакого сопротивления, а неопытные солдаты Макиавелли побросали оружие и обратились в бегство.

За этим воспоследовало то, что сам Макиавелли горестно описал как «сцену невыразимого ужаса». Мощеные улицы Прато стали ловушкой и для воинов милиции, и для жителей города – испанские копьеносцы не знали пощады. В течение нескольких последовавших часов не прекращались, по словам другого очевидца, «вопли, погоня, насилие, грабежи, убийства и кровопролитие». К концу дня в стенах города лежали убитыми свыше двух тысяч человек, как из Флоренции, так и из Прато. Испанцы же потеряли всего одного бойца – и теперь находились в двух днях неторопливого перехода от ворот Флоренции.

«Постарайтесь укрыться в каком-нибудь надежном месте, бросив вещи и все ваше достояние, потому что жизнь много дороже любого имущества». Это взволнованное послание Микеланджело отправил отцу 5 сентября, менее чем через неделю после катастрофы в Прато. Расправа не только над солдатами, но и над гражданским населением стала самой страшной трагедией, разразившейся на итальянской земле за протекшие десять лет, после тех темных дней, когда по полуострову прошелся огнем и мечом Чезаре Борджиа. Во Флоренции новости о кровопролитии восприняли с ужасом и смятением. Микеланджело в Риме узнал об этом событии несколько дней спустя, и у него не было никаких сомнений относительно того, как следует поступить его семье, чтобы избегнуть, как он выразился, «большой опасности», которая нависла над его родным городом. Он просит Лодовико снять деньги со счета в Санта-Мария Нуова и бежать в Сиену. «Поступайте, как при наступлении чумы, – умоляет он отца, – бегите среди первых».

Однако к тому моменту, когда Микеланджело написал это письмо, ситуация во Флоренции уже прояснилась. Пьеро Содерини был убежден, что сможет подкупить испанцев, чтобы те не разоряли Флоренцию, и тем самым не допустит возвращения Медичи. Кардона не чинясь принял деньги, истребовав у жителей Флоренции 150 тысяч дукатов, однако продолжал настаивать, что вместо Содерини и его республиканского правительства в городе должны править Медичи. Воодушевившись приближением испанцев, группа молодых флорентийцев, сторонников Медичи, взяла штурмом палаццо Веккьо и захватила власть. Через день, 1 сентября, Содерини бежал в Сиену. После этого бескровного переворота к власти в городе пришел Джулиано Медичи, сын Лоренцо. Макиавелли впоследствии вспоминал, что незадолго до бегства Содерини в палаццо Веккьо ударила молния – еще один, по его мнению, пример того, что ни одно важное дело не совершается без знака свыше.

Макиавелли радовался возвращению Медичи. «В городе очень спокойно, – писал он неделю или две спустя, – есть надежда, что при Медичи мы будем жить не менее достойно, чем в минувшие времена, когда нами правил его отец, доброй памяти Лоренцо Великолепный». Надежды не оправдались – Макиавелли лишился своего поста, а потом, по подозрению в заговоре против Медичи, был помещен в тюрьму и подвергнут пытке strappado (дыбой) – жестокое наказание, когда жертву сбрасывают с возвышения, связав руки за спиной, и подвешивают в воздухе. Как правило, это приводило к вывиху плечевых суставов и заставляло обвиняемого дать признательные показания. Когда ту же пытку применили к Савонароле, он сознался во всех мыслимых преступлениях, в том числе и в том, что совместно с Джулиано делла Ровере готовил свержение папы Александра VI. Макиавелли, впрочем, наговаривать на себя не стал. Несколько месяцев спустя его освободили и изгнали из Флоренции, после чего – ему тогда было 43 года – он удалился в свое небольшое сельское поместье неподалеку от Сан-Кашиано, где в недавнем прошлом служил подестой Лодовико Буонарроти. Там он голыми руками ловил дроздов, а по вечерам играл в таверне в триктрак с местными крестьянами. Кроме того, он начал писать «Государя», свой язвительный памфлет про властителей мира, в котором с горечью объявил, что все люди «неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману».

Микеланджело с большой настороженностью отнесся к возвращению Медичи. Примечательно, что, когда в 1494 году жители Флоренции изгнали сына Лоренцо, Пьеро Медичи, Микеланджело бежал в Болонью по причине своих тесных связей с династией, а теперь, почти двадцать лет спустя, опасался гонений на себя и своих родных в связи с возвращением Медичи. «Не путайтесь ни в какие другие дела», – наставляет он отца и с подобными же поучениями обращается к Буонаррото: «Живите спокойно и не заводите ни дружбы, ни близости ни с кем, кроме разве Господа Бога. И ни о ком не говорите ни хорошо, ни дурно, ибо неизвестно, чем все это кончится; занимайтесь только своими делами».

То, как новые властители Флоренции обошлись с Макиавелли, свидетельствовало о том, что у Микеланджело были все основания проявлять осмотрительность. Соответственно, он очень расстроился, когда узнал от Буонаррото, что во Флоренции ходят слухи, будто он высказывался против Медичи. «Я никогда против них не говорил», – настаивает он в письме к отцу, однако тут же признается, что негодовал по поводу кровопролития в Прато, вину за которое теперь все возлагали на Медичи. Однако, по словам Микеланджело, если бы камни могли говорить, и они бы выразились точно так же.

Портрет Никколо Макиавелли работы Санти ди Тито

Через несколько недель ему предстояло возвращение во Флоренцию, и Микеланджело внезапно понял, что там его может ждать отнюдь не дружественная встреча. Он просит брата разобраться в сущности неприятных слухов. «Я хотел бы, чтобы Буонаррото при случае выяснил, от кого он слышал, что я дурно отзывался о Медичи, – пишет он Лодовико, – чтобы найти источник… чтобы я мог остеречься». Несмотря на свою заслуженную репутацию – а может, как раз из-за нее, Микеланджело полагал, что у него во Флоренции есть враги, готовые очернить его в глазах Медичи.

Кроме того, у него были финансовые заботы. Как всегда, он попытался выманить у папы очередную выплату, хотя, по сути, уже получил все, что ему причиталось, – 2900 дукатов, положенных ему по договору, составленному кардиналом Алидози. Кроме того, он попытался вернуть себе деньги, которые отец – второй раз за два года – без дозволения снял с его счета. После распоряжения сына взять при надобности деньги на бегство в Сиену из тех, что хранились в Санта-Мария Нуова, Лодовико забрал и потратил сорок дукатов, притом что никуда бежать не понадобилось. Микеланджело ожидал, что деньги будут возвращены, и запретил отцу прикасаться к его сбережениям. Однако вскоре ему пришлось оплатить еще один отцовский счет. С Лодовико причиталось шестьдесят дукатов – его доля контрибуции, которую флорентийцы должны были уплатить Священной лиге за право сохранить свои свободы. У Лодовико имелась лишь половина этой суммы – оставшиеся тридцать дукатов пришлось позаимствовать из кармана Микеланджело.

Раздражение Микеланджело – отцовским поведением, опасной политической ситуацией во Флоренции, собственными своими нескончаемыми трудами над фреской – проявилось в необычайно жалостливом письме, которое он отправил Лодовико в октябре 1512 года, через месяц после кровопролития в Прато. «Я здесь живу в убожестве, – плачется он отцу, уподобляясь тоном пророку Иеремии, – и не пекусь ни о жизни, ни о почете, то бишь о мирском, а пребываю в великих трудах и нескончаемой тревоге. И так почти уже пятнадцать лет, что не было у меня ни на час благополучия и покоя и все делал для Вашей поддержки, – Вам такое неведомо ни в жизни, ни в помыслах. Да простит нас всех Господь».

Несмотря на бесчисленные заботы и накопившееся раздражение, Микеланджело в этот период написал некоторые из самых поразительных, самых сильных своих живописных произведений. Бóльшую часть лета и начало осени он с помощниками провел за росписью дальней западной части свода – два паруса в углах и узкий простенок между ними. Начали они с левой части (если стоять лицом к алтарю), где изобразили «Распятие Амана». Это потрясающее произведение искусства – яркое доказательство того, что талант Микеланджело находился в полном расцвете.

Эта фреска имеет в своей основе драматичный, почти оперный сюжет из ветхозаветной Книги Есфири. Аман был визирем при дворе персидского царя Артаксеркса, правившего империей, простиравшейся от Индии до Эфиопии. В гареме Артаксеркса было множество жен, присматривали за ними как минимум семь евнухов, однако любимой его супругой была Есфирь, юная красавица, причем – хотя он этого не знал – еврейка. Кроме того, Есфирь была племянницей одного из слуг царя, Мардохея, – тот наказал ей держать свою веру в тайне. Мардохей когда-то спас Артаксерксу жизнь, раскрыв заговор двух евнухов, замышлявших его убить, однако в последнее время утратил расположение визиря Амана, отказавшись поклониться ему, как кланялись все слуги. Высокомерный и мстительный Аман в ответ распорядился изгнать евреев из Персии, выпустив указ от имени царя «убить, погубить и истребить всех Иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить» (Есф. 3: 13). Не ограничившись этим, он начал строительство виселицы высотой двадцать метров, на которой собирался вздернуть непочтительного Мардохея.

Как и медные медальоны, четыре паруса в углах Сикстинской капеллы изображают своевременное избавление евреев от происков их врагов. «Распятие Амана» – прекрасный тому пример. Задуманное Аманом истребление евреев не состоялось, поскольку в дело вмешалась отважная Есфирь: она объявила царю, что она тоже еврейка, а значит, тоже падет жертвой кровавого замысла Амана. Царь тут же отозвал указ и вздернул Амана на виселице, предназначенной для Мардохея, тот же, в знак запоздалой благодарности за спасение царской жизни, был назначен визирем.

Микеланджело изобразил Амана пригвожденным к дереву, а не вздернутым на виселице, что обычно делали другие художники. Соответственно враг иудеев представлен в позе, которая обычно ассоциируется с распятым Христом. Впрочем, Писание допускает такой вариант – в Вульгате сказано, что Аман воздвиг не виселицу, а крест пятидесяти локтей в вышину. Поскольку Микеланджело почти не читал на латыни, он, скорее всего, либо опирался на слова Данте из «Чистилища» – там тоже говорится, что Аман был распят, – либо последовал совету какого-то эрудита. Богословы быстро распознали в изображении параллель с Христом, отметив, что за обоими распятиями последовало спасение. При такой трактовке образ спасения через Крест вполне подходил для алтарной стены капеллы.

«Распятие Амана», написанное за двадцать пять рабочих дней, поражает живостью композиции – особенно это относится к пригвожденному к дереву Аману. Вазари восторженно отзывается об этой фигуре как о самой великолепной на всем своде и добавляет, что «из всех прекрасных и трудных для исполнения фигур [эта], несомненно, самая прекрасная и самая трудная». Не исключено, что он прав, особенно в том, что касается трудности, так как Микеланджело пришлось сделать множество подготовительных набросков, добиваясь правильного положения тела Амана. Нелегкая работа выпала и на долю натурщика Микеланджело, которому пришлось позировать с вытянутыми руками, запрокинутой головой, вывернутыми бедрами и поджатой левой ногой, так что весь вес приходился на правую: по гимнастической прихотливости позу это можно сравнить разве что с позой Ливийской сивиллы. Позировать, скорее всего, приходилось подолгу, поскольку набросков к «Распятию Амана» сохранилось больше, чем к любой другой сцене на своде.

Найдя верное положение тела Амана, Микеланджело не стал писать его прямо на штукатурке, как поступил совсем рядом с возносящимся Господом на фреске «Бог отделяет свет от тьмы». Очертания тела Амана были тщательно перенесены с картона на стену. После этого на работу потребовалось четыре джорнаты – достаточно медленно для Микеланджело на этой поздней стадии, особенно с учетом того, что фигуры, созданные непосредственно перед тем – в частности, фигуру Бога, – он писал за день. Рядом с руками и головой Амана по сей день видны следы от гвоздей – они говорят о том, как сложно было закрепить картон на вогнутой поверхности, чтобы потом перевести контуры на влажную штукатурку.

Когда эта сложная часть работы была завершена, Микеланджело осталось расписать всего несколько квадратных метров свода. Оставались две люнеты на алтарной стене, а также второй парус и треугольный участок свода прямо напротив того места, где над входом восседал на своем троне Захария. Микеланджело решил изобразить на этом участке Иону, последнего из своих пророков. А на парусе он представил «Медного змия» – эта сцена оказалась даже более трудной, чем «Распятие Амана».

Стоит отметить, что на самом последнем этапе своей работы Микеланджело вдруг отказался от минимализма, который предпочитал при трактовке сюжетов второй половины свода, – «Медный змий» представляет собой сложную композицию, включающую в себя более двадцати перекрученных тел. Растянувшаяся работа над этим парусом – он потребовал непомерных усилий, тридцать джорнат, или около полутора месяцев, – стала одной из причин того, почему Микеланджело не успел дописать фреску и вернуться во Флоренцию в конце сентября, как рассчитывал. Больше времени ушло только на два панно из Книги Бытия, написанные тремя годами ранее. Может, Микеланджело и не терпелось закончить работу, однако его творческое честолюбие явно не уменьшилось.

«Медный змий» представляет собой сцену из Книги Чисел: израильтяне, блуждающие в пустыне, начинают роптать на голод и жажду, и тогда Бог, раздраженный их жалобами, насылает на них еще худшую напасть – змей с ядовитыми зубами. Оставшиеся в живых умоляют Моисея избавить их от страшной смерти, и тогда Бог повелевает выковать медного змея и поднять точно знамя. Моисей покорно создает змея и устанавливает на столбе, «и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив» (Числ. 21: 9). Как и Аман, распятый в позе летящего орла на дереве, медный змей был символом Распятия и, соответственно, напоминал о спасении, дарованном Христом. Христос сам проводит такое сравнение в одном из Евангелий. По словам святого Иоанна, «и как Моисей вознес змию в пустыне, – говорит он Никодиму, – так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3: 14–15).

Эскиз фигуры распятого Амана для фрески в Сикстинской капелле

Микеланджело рьяно принялся за эту композицию. Сюжет явно был ему по душе благодаря очевидным параллелям между обреченными на смерть израильтянами и фигурами, борющимися со змеями в «Лаокооне». На более ранних изображениях не представлены фигуры, обвитые змеями, – вместо этого внимание зрителя сосредоточено на Моисее, возносящем змея на столп. Микеланджело вообще исключил Моисея из композиции и сосредоточился на обреченных израильтянах. Соответственно сцена по большому счету вся гимн его любимому мотиву: напряжению мышц и причудливо изогнутым телам – в данном случае перед нами плотная группа полуобнаженных фигур, которые корчатся в кольцах ядовитых змей.

Помимо Лаокоона и его сыновей, конвульсивно извивающиеся фигуры на правой стороне паруса напоминают одновременно и воинов из «Битвы при Кашине», и полулюдей из «Битвы кентавров» – из последней композиции Микеланджело напрямую позаимствовал позу одного из израильтян. Сцена, изображающая людей обреченных, также напоминает «Потоп». Однако в «Медном змие», написанном на более тесном и вогнутом участке поверхности, чем «Потоп», Микеланджело наглядно показывает, насколько более смелой и мастеровитой стала его техника после четырех лет, проведенных на лесах. Некоторые фигуры не только демонстрируют фирменные «закрученные» позы, но и очень грамотно сокращены, а композицию в целом отличает их гармоничное взаиморасположение, в том числе и на сложных участках между острыми углами паруса. Сверкающие оранжево-зеленые тона, превращающие сцену в визуальную доминанту, придающие композиции законченность и единство, – еще одна очевидная удача мастера.

История медного змия импонировала Микеланджело не только в художественном, но и в религиозном плане. Она была написана вскоре после расправы в Прато и отражала его веру, сформировавшуюся в основном под влиянием Савонаролы, в то, что испорченность человеческой природы неизбежно повлечет за собой кары и страдания, а спастись можно, только воззвав к Господу о прощении. Израильтяне сбились с пути истинного и навлекли на себя змей; аналогичным образом грехи флорентийцев привели, как он пишет отцу, к явлению Рамона Кардоны и его воинов-испанцев – они были насланы разгневанным божеством. «Мы должны всецело подчиниться воле Господа и признать собственную греховность, – писал он Лодовико вскоре после кровавой расправы, – ибо только она одна и навлекла на нас эти напасти». Это рассуждение фактически повторяет слова Савонаролы о том, что армия Карла VIII накажет Флоренцию за ее грехи. Когда Микеланджело расписывал парус, в ушах его, возможно, звучал голос Савонаролы: «О Флоренция, о Флоренция, о Флоренция, за грехи твои, жестокость, алчность и сластолюбие, за высокомерие твое ждут тебя многие беды и горести!»

Невзгоды самого Микеланджело, по крайней мере те, которые ему пришлось претерпеть на лесах в капелле, к моменту написания письма почти закончились. Завершив «Медного змия», он расписал пустые участки под ним, в том числе и две последние люнеты – в одной из них он поместил Авраама и Исаака в тех же мечтательных позах, что и других предков Христа. Несколько дней спустя, в последних числах октября, он отправил во Флоренцию еще одно письмо. «Я закончил капеллу, которую расписывал», – сообщает он лаконично. Как и следовало ожидать, видимой радости он по этому поводу не испытывает. «Другие дела, – жалуется он Лодовико, – мне не удаются так, как я предполагал».

Назад: Глава 29. Il pensieroso

Дальше: Глава 31. Последние штрихи