Книга: Микеланджело и Сикстинская капелла

Назад: Глава 22. Всемирная игра

Дальше: Глава 24. Высший и изначальный создатель

Глава 23. Новая, изумительная манера письма

В июле 1510 года Микеланджело написал Буонаррото, что, по его предположениям, работы над первой половиной свода Сикстинской капеллы скоро завершатся, а через неделю готовые фрески будут продемонстрированы публике. Год спустя торжественная демонстрация наконец состоялась, хотя и после возвращения папы из Равенны Микеланджело пришлось дожидаться этой церемонии несколько недель. Причиной задержки стало то, что Юлий решил назначить открытие фресок на праздник Успения, всегда выпадавший на 15 августа. Для него это была знаменательная дата: в 1483 году, в бытность архиепископом Авиньонским, он освятил Сикстинскую капеллу, расписанную Перуджино и его соратниками, именно на Успение.

Юлий, безусловно, уже видел фрески, создаваемые в капелле, – по словам Кондиви, он залезал на леса и осматривал работу Микеланджело. Но после того как массивные деревянные крепы были сняты, ему впервые удалось рассмотреть все произведение именно так, как и полагалось – с уровня пола капеллы. Когда балки извлекали из крепежных отверстий над окнами, видимо, поднялась страшная пыль, но папу это не остановило. Ему так не терпелось увидеть творение Микеланджело, что вечером накануне праздника он ворвался в часовню «еще прежде, чем могла улечься пыль, поднявшаяся от разборки лесов».

В девять утра 15 августа в Сикстинской капелле отслужили небывалую мессу. Облачение папы для этой церемонии состоялось, как всегда, на третьем этаже Ватиканского дворца, в Камера дель Паппагалло, «комнате попугая», получившей свое название потому, что в ней содержался в клетке попугай. (В Ватикане вообще было много птиц. Если бы Юлий поднялся вверх по лестнице из своей опочивальни, то попал бы прямо в птичник – uccelliera – на четвертом этаже.) После церемонии облачения его отнесли на церемониальном кресле, sede gestatoria, по двум лестничным пролетам в Сала Реджа. Потом, в сопровождении двух колонн швейцарских гвардейцев, папа с кардиналами вошли в Сикстинскую капеллу – перед ними несли крест и кадило. Папа с кардиналами преклонили колени на rota porphyretica, каменном круге на полу, потом поднялись, прошествовали через восточную половину часовни, мимо мраморной перегородки для хора – и вступили в святая святых в дальнем ее конце.

Капелла была набита паломниками и зеваками, мечтавшими первыми увидеть расписанные своды. «Мнение, составившееся о Микеланджело, – повествует Кондиви, – и возлагавшиеся на него надежды привели весь Рим в Сикстинскую капеллу». Один из присутствовавших проявлял особый интерес. Рафаэлю наверняка предоставили удобное место, с которого он мог полюбоваться достижениями своего соперника, – ведь два года назад он стал членом Папской капеллы, получив должность секретаря папской канцелярии (scriptor brevium apostolicorum) – почетную должность (за отправление которой ему платили около полутора тысяч дукатов), которая давала право на место неподалеку от папского трона в святая святых.

Увидев фреску Микеланджело, Рафаэль, как и все в Риме, был поражен «новой, изумительной манерой письма», о которой теперь заговорили повсюду. Фреска произвела на Рафаэля столь сильное впечатление, что, по словам Кондиви, он тут же решил сделать попытку получить заказ на завершение этой работы. Он опять же рассчитывал на содействие Браманте, который, как утверждает Кондиви, обратился к папе с этой просьбой вскоре после Успения: «Узнав об этом, Микеланджело очень рассердился. Он отправился к папе и стал жаловаться на все оскорбления, которые он терпит от Браманте».

То, что Рафаэль хотел перехватить заказ Микеланджело, выглядит довольно удивительно. Роспись всех четырех стен Станцы делла Сеньятура он закончил вскоре после возвращения Юлия в Рим – на всю работу ушло около тридцати месяцев. Закончив «Парнас», Рафаэль переместился к последней нерасписанной стене – той, перед которой должны были стоять принадлежавшие папе книги по юриспруденции. Над окном он изобразил в виде женских фигур основные добродетели: благоразумие, умеренность и мужество – последняя, в виде дани Юлию (который, безусловно, нуждался в мужестве в этот непростой момент своей карьеры), сжимает в руке увешанный желудями дуб. По обеим сторонам от окна Рафаэль поместил исторические сцены: та, что справа, носила сложное название «Папа Григорий IX одобряет декреталии, врученные ему святым Раймундом Пеньяфортом», та, что справа, не менее громоздко именовалась «Трибониан передает пандекты императору Юстиниану». В первой композиции имелся портрет Юлия с белой бородой – он был представлен в виде Григория IX. Бородатый Юлий, одобряющий декреталии, смотрелся довольно смешно, ибо являлся автором целого ряда папских декретов, воспрещавших священникам носить бороду.

Судя по всему, Юлию понравились росписи в Станце делла Сеньятура, и сразу после завершения работ он заказал Рафаэлю роспись соседнего помещения. Впрочем, если верить Кондиви, Рафаэль не слишком обрадовался новому заказу.

Возможно, ему действительно хотелось получить заказ на завершение росписи Сикстинской капеллы. Он прекрасно понимал, что капелла, где будут собираться толпы молящихся, – куда лучшее место для проявления и обнародования таланта, чем малопосещаемая Станца делла Сеньятура. Фрески Рафаэля блистательны, однако летом 1511 года они, похоже, не привлекли такого же внимания и не вызвали такой же сенсации, как фрески Микеланджело, несмотря на то что «Афинская школа», безусловно, является куда более сильной работой, чем любая отдельная сцена Микеланджело из Книги Бытия. Предназначавшийся для публичного показа картон к «Афинской школе» как раз для того и был сделан, чтобы исправить положение, – представить работу Рафаэля более широкой аудитории, вынести ее за пределы частных папских покоев, в которые большинству римлян доступа не было. Однако, судя по всему, на всеобщее обозрение картон так и не был представлен.

Какие бы планы ни вынашивал Рафаэль и какие бы амбиции ни лелеял, получить заказ на роспись западной половины свода Сикстинской капеллы ему так и не удалось. Вместо этого, вскоре после показа фрески Микеланджело, он начал работу над следующей комнатой папских покоев. Впрочем, до этого он сделал одно важное изменение в «Афинской школе» – оно свидетельствует о влиянии стиля Микеланджело, не говоря уж о том, что многое говорит о мнении Рафаэля касательно угрюмого «палача».

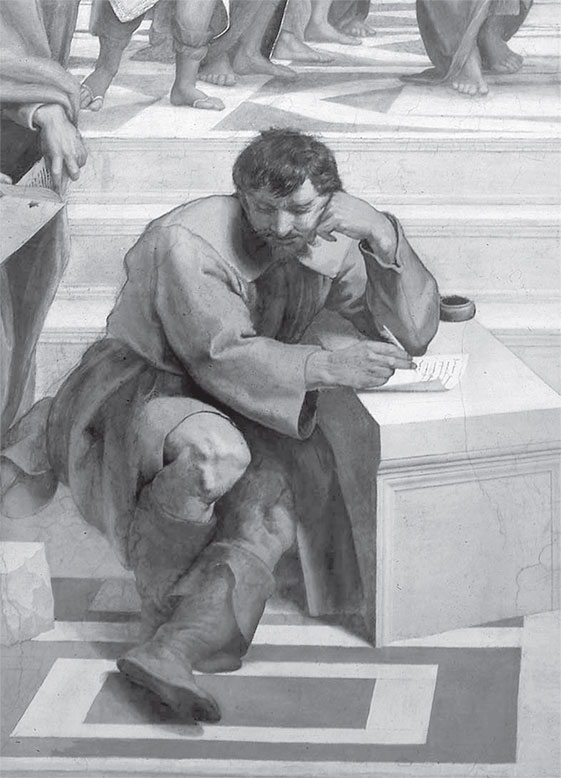

Хотя работа над «Афинской школой» была завершена больше года назад, в начале осени 1511 года Рафаэль к ней вернулся. Взяв кусок сангины, он нанес прямо на расписанную штукатурку еще одну фигуру, под Платоном и Аристотелем. После этого он снял с нее копию, прижав к стене лист промасленной бумаги, на которой отпечатался след сангины. Бумага с контуром была превращена в картон и заново переведена на стену, с которой предварительно сняли исходный красочный слой и наложили новый слой штукатурки. После этого Рафаэль написал там одинокого согбенного философа – известного как pensieroso, или «мыслитель», – уложившись в одну джорнату.

Считается, что эта фигура – пятьдесят шестая на фреске – представляет Гераклита Эфесского. Гераклит был одним из немногих философов «Афинской школы», который оказался вне групп «учитель – ученики», через которые, по мнению Рафаэля, происходила передача знания. Гераклита не окружают юные приверженцы. Погруженный в себя, мрачный черноволосый человек с бородой подпер голову кулаком и что-то рассеянно записывает на клочке бумаги, полностью отрешившись от кипящих вокруг философских споров. На нем кожаные башмаки и подпоясанная рубаха – то есть одет он куда более современно, чем остальные философы, босоногие, в просторных одеяниях. Интереснее всего, что нос у него широкий и приплюснутый, – и именно эта подробность убедила многих искусствоведов, что моделью для Гераклита послужил именно Микеланджело: Рафаэль поместил его на фреску в знак почтения после того, как увидел свод Сикстинской капеллы.

Если Микеланджело действительно послужил моделью для Гераклита, это был не вполне однозначный комплимент. Гераклит Эфесский, известный как Гераклит Темный или «Рыдающий философ», считал, что мир пребывает в состоянии непрерывного изменения; свои мысли он суммировал в двух своих самых знаменитых высказываниях: «Невозможно дважды войти в одну и ту же реку» и «Солнце каждый день новое». Однако отнюдь не его философские взгляды заставили Рафаэля придать ему черты Микеланджело, а скорее вошедший в легенды тяжелый характер Гераклита и его презрительное отношение к соперникам. Он крайне уничижительно отзывался о своих предшественниках – Пифагоре, Ксенофане и Гекатее. Досталось от него даже Гомеру: Гераклит утверждал, что слепого поэта не мешало бы отстегать хлыстом. Жителей Эфеса мрачный философ тоже не жаловал. Их стоило бы перевешать всех до единого, писал он.

А значит, появление Гераклита в «Афинской школе» было одновременно и уважительным жестом в адрес художника, которым Рафаэль восхищался, и ядовитой насмешкой над мрачным, нелюдимым Микеланджело. Возможно, в этом жесте был еще и тонкий намек на то, что мощь и величие росписи сводов Сикстинской капеллы – могучие тела, атлетические позы, сочные краски – до определенной степени превзошли работы Рафаэля в Станце делла Сеньятура. Иными словами, персонажи из Ветхого Завета, которых Микеланджело изобразил в виде сборища угрюмых одиночек, затмили элегантные, уютные классические миры Парнаса и «Новых Афин».

Разницу стилей двух художников удобно проследить через парные эстетические категории, которые два с половиной века спустя ввел в обращение ирландский писатель и государственный деятель Эдмунд Бёрк в своем «Философском исследовании о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного», опубликованном в 1756 году. Для Бёрка то, что мы называем прекрасным, обладает такими свойствами, как гладкость, утонченность, мягкость цвета, элегантность движений. Возвышенное, с другой стороны, включает в себя широту охвата, недосказанность, мощь, шероховатость, сложность восприятия – свойства, которые вызывают у зрителя изумление и даже страх. С точки зрения римлян, живших в 1511 году, произведения Рафаэля были прекрасными, а Микеланджело – возвышенными.

Рафаэль отчетливее других осознавал эту разницу. Да, его фреска в Станце делла Сеньятура воплощала в себе совершенство и апофеоз всего лучшего, что было создано в искусстве за последние несколько десятилетий – силами Перуджино, Гирландайо и Леонардо, – но он лучше других понимал, что Микеланджело в своей работе под сводами Сикстинской капеллы движется в совершенно новом направлении. Особенно заметно это в изображениях пророков, сивилл и ньюди, в том, как Микеланджело сумел перенести в сферу живописи мощь, витальность и великолепие своих скульптурных работ, таких как «Давид». Искусство фрески изменилось необратимо.

Pensieroso (мыслитель) Гераклит с фрески Рафаэля

Как оказалось, соперничеству суждено было возобновиться. Когда Рафаэль со своими помощниками переместились в новую комнату, Микеланджело со своими начал подготовку к возведению лесов в западной части Сикстинской капеллы. После годичной отсрочки он готов был взяться за «Сотворение Адама».

Вернее, так оно ему представлялось. Но через три дня после показа фрески папа серьезно занемог – лихорадка и сильные головные боли. Диагноз врачей был однозначен: малярия. Смерть его казалась неизбежной, и Рим погрузился в хаос.

Назад: Глава 22. Всемирная игра

Дальше: Глава 24. Высший и изначальный создатель