Книга: Микеланджело и Сикстинская капелла

Назад: Глава 15. Дела семейные

Дальше: Глава 17. Золотой век

Глава 16. Лаокоон

По прибытии в Рим в 1481 году Доменико Гирландайо, которому предстояло расписывать стены Сикстинской капеллы, ходил среди древних руин с альбомом, присматривая подходящие объекты. Будучи великолепным рисовальщиком, он вскоре собрал множество детально проработанных этюдов с колоннами, обелисками, акведуками и, разумеется, статуями. Среди этих рисунков были наброски одной из особо знаменитых римских мраморных статуй, известной под названием Arrotino, или «Точильщик ножей». Это была древняя копия изваяния, высеченного в Пергаме в III веке до н. э. и изображающего обнаженного юношу, присевшего на корточки, чтобы заточить клинок. Вернувшись через несколько лет во Флоренцию расписывать капеллу Торнабуони, Гирландайо точно воспроизвел фигуру с наброска в одном из персонажей фрески: обнаженном человеке, который, припав на одно колено, снимает обувь в сцене «Крещение Иисуса».

Как свидетельствуют некоторые ранние наброски Микеланджело, впервые оказавшись в Риме в 1496 году, он также ходил по улицам с альбомом. В Лувре хранится рисунок с изображением небольшой статуи фонтана Giardino Cesi: карапуз тащит на плече бурдюк. Во время этих прогулок была также запечатлена статуя Меркурия на Палатинском холме. Как и Гирландайо, мастер делал эти рисунки, чтобы разнообразить каталог классических поз для своих живописных произведений и скульптур. Одна из таких обнаженных мраморных фигур, установленная на надгробии, судя по рисунку, могла подсказать позу Давида.

Чтобы выстроить сотни поз в сценах плафона Сикстинской капеллы, одних только натурщиков Микеланджело не хватало. Когда настало время делать эскизы к фреске, он, вполне естественно, должен был искать вдохновения во флорентийских и римских древностях. Решая столь грандиозную задачу, он прибегал к заимствованиям – или, как говорят искусствоведы, «цитатам», – используя в качестве первоисточников античные статуи и рельефы. Эти цитаты особенно заметны в обнаженных фигурах, стоящих по краям пяти панно на ветхозаветные сюжеты, – двадцать сильных почти двухметровых фигур, которые Микеланджело окрестил «ньюди» (от nudo – «обнаженный»).

В одной из первых версий плафона – представлявшей собой геометрический орнамент, дополненный изображениями двенадцати апостолов, – фигурировали также ангелы, поддерживавшие медальоны. От проекта в целом вскоре отказались как от «скудного» в плане содержания, но идея ангелов осталась. Только Микеланджело «обратил» ангелов в язычество – лишил их крыльев и представил в облике атлетически сложенных юношей, вроде тех «рабов», которых он некогда рассчитывал изваять для усыпальницы Юлия. Позы некоторых ньюди были скопированы с римских эллинистических рельефов и камей в коллекции Лоренцо Медичи во Флоренции. В двух из них художник даже воспроизвел, с изменениями, наиболее известную в то время античную статую «Лаокоон» – произведение, которое он мог оценить, как никто другой.

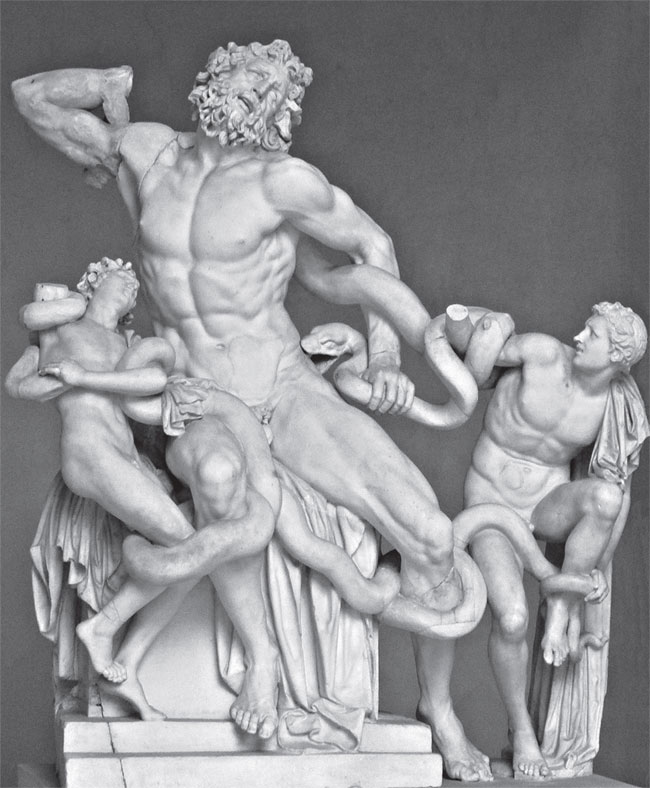

Высеченная артелью из трех скульпторов на острове Родос около 25 года до н. э., эта мраморная группа изображает троянского жреца Лаокоона и двух его сыновей, которые борются с морскими змеями, насланными Аполлоном, чтобы их задушить, после того как Лаокоон – изрекший знаменитую фразу «Боюсь данайцев, и дары приносящих» – попытался предостеречь троянцев, чтобы те не открывали лаза в брюхе деревянного коня. В 69 году н. э. статую привез в Рим император Тит, и впоследствии она на много веков затерялась в городе среди древних руин. В 1506 году статую (без утраченной Лаокооном правой руки) откопали на винограднике Эсквилинского холма, принадлежавшем некоему Феличе де Фредди. Микеланджело присутствовал при извлечении скульптурной группы из земли, оказавшись на винограднике по поручению Юлия, чтобы помочь Джулиано да Сангалло ее опознать.

Находка привела Юлия в восторг, он приобрел статую у Феличе с условием, что тому пожизненно будет выплачиваться шестьсот золотых дукатов в год, а затем поставил ее по соседству с Аполлоном Бельведерским и прочими мраморными статуями в саду, созданном в Ватикане по проекту Браманте. В городе, где стремительно складывался культ Античности, эта вещь превратилась в настоящий фетиш. Ликующие толпы усыпáли ее цветами, когда она ехала по улицам в сопровождении папского хора. Ее копии делали из воска, гипса, бронзы и аметиста. Зарисовки с нее есть у Андреа дель Сарто и у Пармиджанино. Баччо Бандинелли изваял ее копию для короля Франции, Тициан нарисовал карикатуру, изобразив персонажей скульптурной группы в виде обезьян, а богослов Якопо Садолето воспел ее в стихах. Изображение статуи украшало майоликовые тарелки, продававшиеся в Риме в качестве сувениров.

Набросок фигуры с римского саркофага, выполненный Микеланджело

Лаокоон и его сыновья, мраморная копия I века до н. э. с бронзового оригинала III века до н. э.

Микеланджело поддался всеобщему увлечению. Сложно закрученные обнаженные тела персонажей «Лаокоона» не могли не вдохновить художника, чья «Битва кентавров» еще в юношеские годы предвосхитила появление всех его «витых» атлетических фигур. Вскоре после извлечения скульптуры на свет он внимательно ее изучил и сделал наброски с трех опутанных змеями, неестественно выгнутых и обездвиженных мраморных тел, подсказавших название позы – «фигура серпентината» (figura serpentinata). В ту пору все усилия Микеланджело были отданы работе над усыпальницей Юлия, и скульптор, несомненно, зарисовывал статую с расчетом, что ее вариациям найдется место в мавзолее. Но дело отложили в долгий ящик, и персонажи, вдохновленные «Лаокооном», были перенесены на плафон Сикстинской капеллы, где боролись уже не со змеями, а с массивными гирляндами, в которых красовались дубовые листья и желуди дома Ровере.

Два примера ньюди по мотивам «Лаокоона» находятся под «Жертвоприношением Ноя», третьим и последним панно, написанным Микеланджело на сюжет из жития патриарха. Сам старик и его большая семья возносят хвалу Всевышнему, совершая жертвенное сожжение даров вслед за тем, как отступили воды Потопа. Чуть больше месяца потребовалось Микеланджело и его подручным, чтобы изобразить сыновей Ноя, которые усердно выполняют свою работу перед алтарем – подносят дрова, поддерживают огонь, потрошат барана. Ной, в красных одеждах, наблюдает за ними, а одна из его невесток заслоняет лицо рукой от жара, когда протягивает к алтарю факел. Эти фигуры также подсказаны античными статуями. Невестка Ноя – точная копия статуи Алфеи с римского надгробия, которую ныне можно увидеть на вилле Торлония в Риме, а сцена с юношей, поддерживающим огонь в костре, повторяет композицию древнего жертвенного рельефа, который Микеланджело также зарисовал во время очередной прогулки.

Однако притом что фигуры в «Жертвоприношении Ноя» имеют скульптурные прототипы, здесь они образуют куда более живую композицию, чем в других сценах на сюжеты истории Ноя. Микеланджело удалось создать компактную, насыщенную действием сцену, в которой старательно выстроено взаимодействие персонажей. Благодаря симметрии языка тел, когда участники эпизода разделывают барана или протягивают друг другу жертвенное мясо, композиция уравновешивается, и создается ощущение цельности, которого не хватает в «Опьянении Ноя».

К моменту завершения триптиха о житии Ноя, где-то в начале осени 1509 года, Микеланджело вместе со своей артелью охватил около трети общей площади плафона. Работа стала идти более ровно, и, когда истек год, проведенный на лесах, восхищающая яркостью и грамоничностью палитры фреска покрывала около трехсот семидесяти квадратных метров свода – уже готовы были три фигуры пророков, восемь ньюди, росписи двух пазух, четырех люнет и двух пандативов. На этот год пришлось в общей сложности более двухсот джорнат. И все это было осуществлено, несмотря на драматичные события прошлой зимы и болезнь, настигшую Микеланджело летом.

Только настроение у художника было отнюдь не радостным. «Я живу здесь в нескончаемых заботах и неимоверных трудах, – писал он Буонаррото, – у меня нет никаких друзей, да я и не хочу их; и у меня даже нет времени, чтобы я мог как следует питаться. Поэтому не надо доставлять мне лишних забот, ведь даже самая малая из них будет выше моих сил».

Микеланджело по-прежнему отвлекали от работы досадные семейные неурядицы. Как и следовало ожидать, Лодовико проиграл судебную тяжбу своей невестке Кассандре – пришлось вернуть ей приданое. Неудивительно, что вынужденное расставание с деньгами его подкосило. Весь последний год он прожил, по выражению Микеланджело, внушая «себе больше страхов и ужасов, чем это нужно». Когда судьба иска решилась не в пользу отца, художник как мог пытался его ободрить. «Не падайте духом, не допускайте и тени отчаяния, – убеждал Микеланджело, – потому что потерять блага не значит потерять жизнь. Я создам для Вас благ гораздо больше, чем те, что Вы потеряете». Ясно, что именно Микеланджело, а не Лодовико предстояло залезть в собственный карман, чтобы рассчитаться с недовольной вдовой. Второй платеж в пятьсот дукатов, который он как раз получил от папы, пришелся очень кстати.

Буонаррото, на которого обычно можно было положиться, тоже принес «лишние заботы». Ему не нравилось жить при прядильне Лоренцо Строцци, и он рассчитывал вложить деньги, заработанные, разумеется, Микеланджело, в пекарню. Предпочесть муку шерсти он решил после пребывания в загородном имении, где излишки пшеницы, бывало, продавали друзьям по бросовой цене. Микеланджело, который был скуповат, этого не одобрял. Когда в 1508 году созрел большой урожай, он выбранил отца, отдавшего матери друга семьи по имени Микеле зерна на 150 сольди. Буонаррото тогда, похоже, смекнул, что из излишка можно извлечь прибыль и посолиднее. Загоревшись новой идеей, он послал в Рим гонца с караваем – Микеланджело на пробу. Хлеб Микеланджело понравился, но затею он назвал «малоаппетитной». И язвительно велел новоиспеченному дельцу не покладая рук вкалывать в прядильне, написав при этом: «Имею надежду по возвращении туда дать вам [Буонаррото и Джовансимоне] самостоятельность, если будете на это способны».

И даже младший брат Сиджизмондо, служивший солдатом, той осенью тоже заставил Микеланджело поволноваться. Перед ним замаячили те же радужные перспективы, какие годом ранее манили в Рим Джовансимоне, и он, в свою очередь, собрался приехать. В тот момент Микеланджело только гостей не хватало, да еще таких, как Сиджизмондо, который, к сожалению, был совершенно не способен себя содержать. Сезон чумы и малярии миновал, и новые рассказы про болезнетворную римскую атмосферу выглядели бы неубедительно, так что с визитом брата он смирился. Но очень просил Буонаррото предупредить парня, чтобы на помощь не рассчитывал. «Не потому, что я не люблю его как брата, – подчеркивал он, – но потому, что я ничем не могу ему помочь». Если Сиджизмондо и побывал в Риме, то его приезд не был отмечен событиями, поскольку Микеланджело об этом больше не упоминает.

Единственная хорошая новость пришла из Флоренции о Джовансимоне, который наконец взял себя в руки. Молодого человека явно испугало гневное письмо Микеланджело. Раньше Джовансимоне только прохлаждался – как в доме во Флоренции, так и в имении в Сеттиньяно. Зато теперь он уверенно и целеустремленно смотрел в будущее. Но в отличие от Буонаррото, собравшегося печь хлеба, Джовансимоне возмечтал о более экзотичном источнике дохода: он собирался вложить деньги в корабль, который отправится из Лисабона в Индию и вернется, груженный специями. Он даже поговаривал о том, чтобы отправиться в Индию самому – по морскому пути, открытому Васко да Гама в предыдущем десятилетии, – если первая экспедиция пройдет успешно.

Такое путешествие могло оказаться крайне опасным, и Микеланджело, конечно, осознавал, что вместе с дукатами рискует потерять и брата, если согласится финансировать это предприятие. Однако Джовансимоне не боялся рискнуть собой и рвался навстречу приключениям, – быть может, так подействовал на него упрек Микеланджело, который, не щадя живота, «подвергал свою жизнь тысячам опасностей… чтобы помочь… семье».

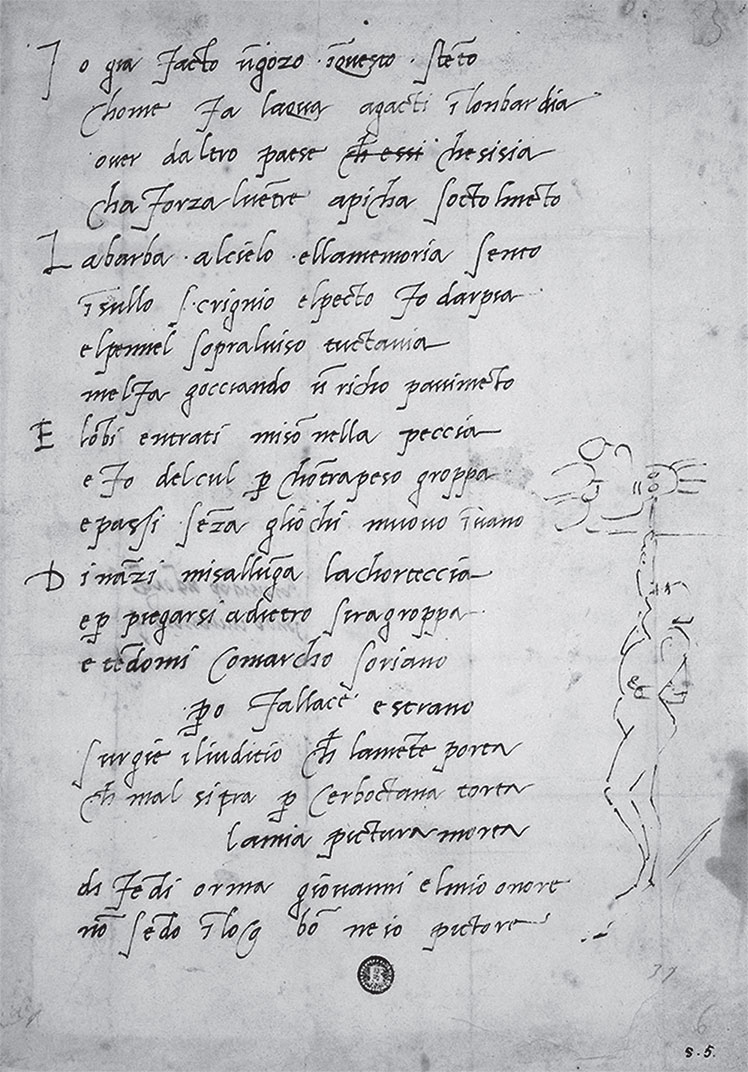

Рукопись шутливого стихотворения Микеланджело, посвященного процессу росписи плафона Сикстинской капеллы

Сетования Микеланджело в письме к Буонаррото на овладевающее им «чувство крайней усталости» говорят о невероятном напряжении, сопровождавшем работу над фреской. Примерно в то же время он отправил своему другу Джованни да Пистойя комическое стихотворение, гротескно описывающее его физический надрыв и сопровождавшееся рисунком, на котором он тянет вверх кисть. Из письма к Джованни следует, что Микеланджело приходилось работать, запрокинув голову и выгнувшись дугой так, что при этом его кисть и борода устремлялись к небу, а лицо было заляпано краской. По всей видимости, положение, в котором он стоял на лесах и трудился над фреской, было почти столь же болезненно изломанным, как и поза Лаокоона, которого душат змеи: он точно так же запрокидывает голову, выгибается и пытается воздеть руку к небу.

Я получил за труд лишь зоб, хворобу

(Так пучит кошек мутная вода

В Ломбардии – нередких мест беда!)

Да подбородком вклинился в утробу;

Грудь – как у гарпий; череп, мне на злобу,

Полез к горбу; и дыбом – борода;

А с кисти на лицо течет бурда,

Рядя меня в парчу, подобно гробу;

Сместились бедра начисто в живот,

А зад, в противовес, раздулся в бочку;

Ступни с землею сходятся не вдруг;

Свисает кожа коробом вперед,

А сзади складкой выточена в строчку,

И весь я выгнут, как сирийский лук.

Средь этих-то докук

Рассудок мой пришел к сужденьям странным

(Плоха стрельба с разбитым сарбаканом!):

Так! Живопись – с изъяном!

Но ты, Джованни, будь в защите смел:

Ведь я – пришлец и кисть – не мой удел!

При всей изобретательности и практичности устройства лесов определенные физические неудобства, сопровождающие создание произведения такого масштаба, были неизбежны, да и в целом напряжение и дискомфорт можно было отнести к издержкам ремесла фрескиста. Микеланджело как-то сказал Вазари, что фресковая живопись – «искусство не для стариков». Вазари утверждал, что, когда он сам взялся расписывать пять комнат во дворце великого герцога Тосканского, ему пришлось собрать фиксирующую конструкцию, которая во время работы поддерживала голову. «И этим, – жалуется автор, – я себе испортил глаза, и голова у меня ослабла так, что я чувствую это и теперь». Якопо да Понтормо тоже пришлось нелегко. В его дневнике за 1555 год описано, как он был вынужден подолгу стоять на лесах, не разгибая спины, когда расписывал Капеллу принцев в базилике Сан-Лоренцо во Флоренции. Неудивительно, что в итоге он заработал боли в спине, временами становившиеся нестерпимыми, так что он не мог даже есть.

Микеланджело особенно беспокоили симптомы, вызванные переутомлением глаз. Подолгу обращая взгляд вверх, он обнаружил, что может читать тексты или рассматривать рисунки, только держа их над головой, на расстоянии вытянутой руки. Нездоровые условия, не менявшиеся месяцами, очевидно, сказывались, когда он брался за эскизы и картоны. Но, по утверждению Вазари, художник мужественно сносил все тяготы и ограничения. «Ведь, загораясь с каждым днем все сильнее желанием созидать, накопляя и улучшая созданное, он не замечал усталости и не заботился об удобствах».

В наполненном безысходностью письме к Буонаррото мало что подтверждает это доблестное небрежение физическими неудобствами. Изматывающий год, проведенный на лесах, а также семейные неурядицы, похоже, лишили Микеланджело телесных и душевных сил. К этому могли добавиться и другие причины, заставившие его пасть духом, ведь ему не хватало моральной поддержки. «У меня совершенно нет друзей», – жаловался он в письме. Вряд ли он стал бы сетовать на одиночество, будь рядом по-прежнему Граначчи, Индако и Буджардини. Сделав свое дело, помощники, составлявшие костяк специально подобранной артели, скорее всего, покинули место действия осенью 1509-го, проработав не больше года. Микеланджело продолжил трудиться над своей задачей – не завершенной еще и на две трети – с новыми подручными.

Назад: Глава 15. Дела семейные

Дальше: Глава 17. Золотой век