Книга: Книга чая. С комментариями и иллюстрациями

Назад: III. Даосизм и дзен-буддизм

Дальше: V. Секрет восприятия искусства

IV. Чайная комната

Европейским архитекторам, воспитанным на традициях возведения сооружений из камня и кирпича, наш японский метод строительства из дерева и бамбука едва ли покажется достойным того, чтобы причислить его к архитектуре. Только совсем недавно один компетентный исследователь западной архитектуры обратил внимание на совершенство наших величественных храмов и отдал ему должное. Но если так обстоит дело с нашей классической архитектурой, то мы вряд ли можем ожидать, что чужестранец оценит тонкую красоту чайной комнаты: ее принципы строительства и украшения полностью отличаются от западных.

Чайная комната (сукия) [или тясицу, или чашицу] не претендует на то, чтобы быть чем-то иным, кроме как просто домиком – соломенной хижиной, как мы его называем. Первоначальные иероглифы для слова «сукия» означают «обитель фантазии». В последнее время мастера чайной церемонии начали использовать различные китайские иероглифы в соответствии с собственными представлениями о чайной комнате, и слово «сукия» получило значение «обитель пустоты» или «обитель несимметричного». Обителью фантазии чайную комнату называют потому, что это – недолговечное сооружение, построенное для того, чтобы приютить поэтическое вдохновение. Это также обитель пустоты, потому что она лишена украшений, за исключением тех, которые могут быть помещены в нее для удовлетворения некоторой эстетической потребности момента. И это обитель несимметричного, поскольку она служит поклонению несовершенному: здесь царит незаконченность, призывающая к завершению и пробуждающая воображение. Начиная с XVI века идеалы чаизма оказывают влияние на нашу архитектуру в такой степени, что обычное современное японское жилище из-за крайней простоты и целомудренности своей обстановки кажется иностранцам почти пустым.

Сукия (или тясицу) – первоначально беседка в саду, значение «обитель фантазии» имеет в виду обустройство сада как изысканного, предназначенного для любования, в котором и стоит чайная беседка как обитель.

Первую собственно чайную комнату создал Сэн-но Соёки, известный под более поздним именем Рикю, величайший из всех чайных мастеров, который в XVI веке под покровительством Тайко Хидэёси установил обрядовые правила чайной церемонии и довел их до высокого уровня совершенства. Пропорции чайной комнаты были ранее определены Дзёо – известным чайным мастером XVI века. Первоначально чайная комната представляла собой всего лишь часть обычной гостиной, отгороженной ширмами для того, чтобы, собравшись там, можно было пить чай. Такая отгороженная часть называлась «какой» («отгороженное пространство»); это название до сих пор используется по отношению к тем чайным комнатам, которые находятся в доме и не являются отдельными постройками.

Тоётоми Хидэёси (1537–1598), имевший звание Тайко (регента в отставке), – японский военачальник и политик, объединитель японских земель.Такэно Дзёо (1502–1555) – известный японский чайный мастер XVI века.

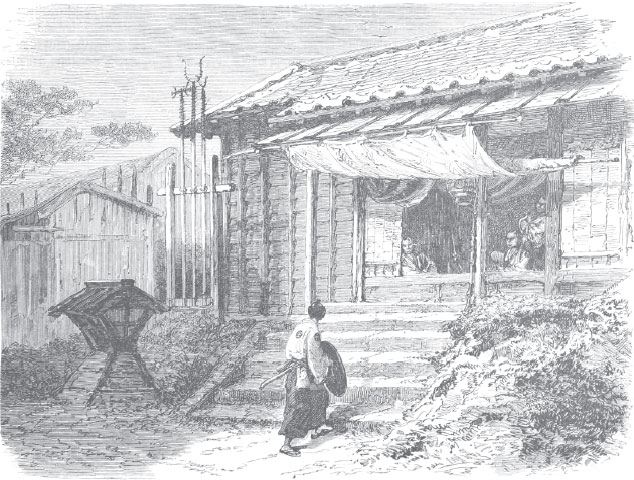

Сукия состоит из самой чайной комнаты, рассчитанной не более чем на пять человек (это число отсылает нас к изречению: «Больше, чем граций и меньше, чем муз»), прихожей (мидзуя), где моют и расставляют чайную утварь перед тем, как ее вынести на церемонию, портика (макиаи), в котором гости ожидают приглашения войти в чайную комнату, и садовой дорожки (родзи – росистая земля), которая соединяет макиаи с чайной комнатой. Внешний вид чайной комнаты очень прост. Она меньше самого маленького японского дома, а материалы, использованные при ее строительстве, призваны создавать впечатление утонченной бедности. Однако мы должны помнить, что все здесь отличается глубокой продуманностью художественного замысла и что детали были проработаны с особой тщательностью, возможно, даже большей, чем та, которой уделяют много внимания при строительстве самых богатых дворцов и храмов. Хорошая чайная комната стоит дороже обычного особняка, поскольку выбор материалов, а также ее создание требуют огромного внимания и точности. В действительности плотники, которых нанимают чайные мастера, образуют особый и пользующийся почетом класс среди ремесленников: их работа не менее тонкая, чем работа изготовителей лаковой мебели.

Мидзуя («водная комната») – подсобное помещение чайной церемонии, где кипятили воду и мыли посуду. Если чайная церемония проходила на открытом воздухе, все равно выделялась мидзуя как отдельное место для подготовки всего к церемонии.

Чайная комната не только отличается от западной архитектуры, но и значительным образом контрастирует с классической архитектурой самой Японии. Наши древние благородные сооружения, будь то светские или духовные, производили сильное впечатление хотя бы своими весьма внушительными размерами. Те немногие из них, которые уцелели в страшных пожарах столетий, все еще способны поражать величием и богатством своего убранства. Огромные колонны из дерева от двух до трех футов в диаметре и от тридцати до сорока футов в высоту поддерживали с помощью сложной сети подпорок громадные балки, которые стонали под тяжестью черепичных крыш. Материал и способ строительства, хотя и не могли противостоять огню, оказались устойчивыми к землетрясениям и прекрасно приспособлены к климатическим особенностям страны. Золотой зал Хорю-дзи и пагода Якуси-дзи представляют собой великолепные примеры долговечности нашей деревянной архитектуры. Эти здания простояли практически нетронутыми временем почти двенадцать столетий. Внутри древние храмы и дворцы отличались богатым убранством. В храме Хоодо в Удзи, датируемом X веком, мы и сегодня все еще можем видеть замысловатый купол и позолоченные балдахины, инкрустированные кусочками зеркала и перламутром, а также остатки изображений и скульптур, которые раньше покрывали стены. Что касается более поздних периодов, то в Никко и в замке Нидзё в Киото мы видим, как красотой архитектуры жертвуют ради богатого убранства, которое по цвету и изысканным деталям не уступает величайшей роскоши арабских или мавританских сооружений.

Никко – город в префектуре Тотиги в Японии, недалеко от современного Токио.

Простота и пуризм чайной комнаты возникли в результате следования правилам устройства монастыря дзен. Такой монастырь отличается от монастырей других буддийских ответвлений тем, что он предназначен только для проживания монахов. Его молельня не является местом поклонения или паломничества, а больше напоминает аудиторию в колледже, где студенты собираются для дискуссий и практики медитации. Комната пуста, за исключением центрального алькова, в котором за алтарем находится статуя Бодхидхармы – основателя этой школы, или Шакьямуни, которому служат Кашьяпа и Ананда, два самых ранних патриарха дзен. В память о великом вкладе, который эти мудрецы внесли в учение дзен, на алтарь возлагают цветы и жгут благовония. Мы уже говорили, что именно установленный дзен-монахами ритуал употребления чая из чаши перед изображением Бодхидхармы заложил основы чайной церемонии. И хотелось бы добавить здесь, что алтарь молельного места в дзен-монастыре стал прообразом токонома – почетного места в японской комнате, где размещаются картины и цветы, призванные наставлять гостей.

Пуризм – стилистическая чистота, отсутствие инородных стилистических элементов. Аудитория в колледже – имеются в виду тогдашние японские школы, созданные по образцу западных, где на стенах аудитории не было никаких украшений, а по английскому образцу поощрялись дискуссии на уроке.

Все наши великие мастера чая были учениками дзен и пытались привнести дух дзен-буддизма в реальную жизнь. Таким образом, комната, как и другие детали и части чайной церемонии, во многом отражает доктрины дзен. Размер классической чайной комнаты, которая составляет четыре с половиной татами, или десять квадратных футов, определяется отрывком из сутры Викрамадитьи. В этом интересном произведении рассказывается, как Викрамадитья приветствует святого Манджушири и восемьдесят четыре тысячи учеников Будды в комнате такого размера, – пред нами аллегория, основанная на теории несуществования пространства для истинно просветленных.

Викрамадитья – легендарный индийский царь, персонаж множества сказок и легенд. Здесь он перепутан с Вималакирти – учеником Будды Шакьямуни, буддийским городским отшельником, которого при жизни считали мудрейшим из людей. Имеется в виду Вималакирти нирдеша сутра (сутра «Поучения Вималакирти») – единственная сутра, в которой поучает не монах, а мирянин, Сократ Индии; она была популярна в китайском буддизме. Вот один из эпизодов этой сутры: «Анируддха ответил: “Благороднейший Мира, я не в состоянии к нему обратиться и спросить о его здоровье, ибо как-то раз, когда я прогуливался, чтобы противодействовать сонливости во время созерцания, Брахма, называемый «Великолепно Чистый», вместе со свитой из десяти тысяч дэвов послали лучи света, приблизились ко мне, склонили головы в знак приветствия и спросили: «Как далеко простирается твое божественное видение?» Я отвечал: «Добродетельный, я вижу землю Будды Шакьямуни в великом космосе как плод амала в своей руке»”. Внезапно появился Вималакирти и сказал: “Анируддха, когда твой дэва-глаз видит, видит ли он форму или бесформенное? Если он видит форму, ты не лучше тех еретиков, что достигли пяти сверхъестественных способностей. Если же ты видишь бесформенное, твой дэва-глаз недейственен и, следовательно, – не видящий”». И другой эпизод: «Шарипутра сказал Вималакирти: “Досточтимый Упасака, это не видано прежде; такая маленькая комната может вместить эти большие и высокие троны, которые ничего не загораживают в Вайшали и не являются помехой большим и малым городам и деревням в Джамбудвипе, а также дворцам дэвов и небесных нагов и жилищам призраков и духов”». И еще: «Шарипутра, когда Индра, Брахма, четыре махараджи четырех небес, наги и призраки, духи и прочие вступили в эту комнату и услышали этого упасаку, разъясняющего правильную Дхарму, все они, почуяв аромат просветленных заслуг, испытали восторг и прежде чем вернуться в свои миры, развили ум Махаяны» (пер. А. М. Донца).

Опять же, например, родзи, садовая дорожка, ведущая от макиаи к чайной комнате, указывает на первую стадию медитации, – переход к самопросветлению. Изначально родзи была предназначена для того, чтобы разорвать связь с внешним миром и создать свежее чувство, способствующее полному наслаждению эстетикой в самой чайной комнате. Тот, кто ступал по этой садовой дорожке, не может не помнить, как в сумерках он, пробираясь сквозь вечнозеленые заросли и встречая на своем пути заросшие мхом фонари, ступал по правильно отесанным камням, уложенным на сухие сосновые иглы, а духом возносился над земными мыслями. Можно пребывать в центре города и все равно чувствовать себя так, будто находишься в лесу вдали от пыли и шума цивилизации. Мастера чая проявили большую изобретательность в создании этих эффектов спокойствия и чистоты. Природа ощущений, вызываемых во время движения по родзи, у каждого мастера чая была своя. Некоторые, как Рикю, стремились к полному одиночеству и утверждали, что секрет устройства родзи раскрывается в старинной песенке:

Мой взгляд блуждает вдали:

Нет нигде ни цветов,

Ни ярко блестящей листвы,

На морском берегу

Одинокий домик стоит,

Утопая в гаснущем свете

Сумерек, тихих, осенних.

Сэн-но Рикю (1522–1591) – мастер чайной церемонии, разработавший ее эстетику. Окакура всякий раз его цитирует как самого авторитетного поэта и мастера чайной церемонии.

Другие, как Кобори Энсю, пытались добиться других ощущений. Энсю утверждал, что идея садовой дорожки содержится в следующих стихах:

Роща цветущих деревьев,

Синего моря туманные сны,

В дорожке луны серебрятся.

Кобори Энсю (1579–1647) – выдающийся японский архитектор, садовод, художник-керамист, мастер чайной церемонии. Разработал стиль кирэй-саби, подражающий простоте рыбацкой хижины.

Идею Энсю понять нетрудно. Он хотел создать настроение недавно пробудившейся души, пока еще блуждающей среди смутных воспоминаний прошлого, но купающейся в сладкой бессознательности мягкого духовного света и тоскующей по свободе, которая лежит где-то в запредельном пространстве.

Подготовленный таким образом гость молча подходит к святилищу, и, если это самурай, то он оставит свой меч на решетке под стропилами, ибо чайная комната являет собой обитель мира. Затем он низко наклонится и буквально вползет в комнату через маленькую дверь высотой не более трех футов. Эта процедура являлась обязательной для всех гостей, как знатных, так и простолюдинов, и служила тому, чтобы призвать человека к смирению. Согласно порядку старшинства, о котором договорились заранее, во время отдыха в макиаи, гости один за другим бесшумно входят и занимают свои места, но сначала выражают почтение картине или цветочной композиции на токонома. Хозяин не входил в комнату, пока все гости не рассаживались по местам и не воцарялась тишина, которую ничто не нарушит, кроме звука кипящей воды в железном котелке-чайнике. Котелок будто поет, потому что пластинки железа так расположены на дне, что производят своеобразную мелодию, в которой можно услышать эхо водопада, окутанного облаками, шум далекого моря, разбивающегося о скалы, грохот ливня, проносящегося через бамбуковую рощу, или шелест сосен на каком-то неведомом холме.

Даже днем свет в комнате приглушен, потому что низкие стропила покатой крыши пропускают лишь малую толику солнечных лучей. Все – от потолка до пола – окрашено в сдержанные тона; гости тоже тщательно подобрали одежду неярких цветов. Спелость возраста, то есть старомодность, преобладает во всем, здесь не должно быть даже намека на новое, недавнее приобретение, за исключением одной контрастной ноты, которую вносят бамбуковый ковш и льняная салфетка – оба безупречно белые и новые. Какими бы выцветшими и тусклыми ни казались чайная комната и чайный сервиз, все отличается абсолютной чистотой. Ни одной пылинки не найти даже в самом темном углу, потому что если она вдруг обнаружится, это значит, что хозяина нельзя назвать мастером чайной церемонии. Чайный мастер обязан знать, как подметать, чистить и мыть, поскольку это целое искусство. На старинное изделие из металла нельзя нападать с беспринципным рвением голландской домохозяйки. Капающую воду из цветочной вазы не следует вытирать, ведь она напоминает о росе и прохладе.

В этой связи вспоминается история о Рикю, которая является хорошей иллюстрацией идей чистоты, высказываемых мастерами чайной церемонии. Рикю наблюдал за своим сыном (пасынком) Шоаном, пока тот подметал и поливал садовую дорожку. «Недостаточно чисто», – сказал Рикю, когда Шоан закончил работу, и попросил его начать все сначала. После часа утомительной работы сын обратился к Рикю: «Отец, больше нечего делать. Ступени помыты три раза, каменные башенки и деревья хорошо сбрызнуты водой, мох и лишайники сияют свежей зеленью; ни веточки, ни листочка я не оставил на земле». «Ты еще молод и глуп, – проворчал чайный мастер. – так садовую дорожку не подметают». Сказав это, Рикю вошел в сад, потряс дерево, разбросав повсюду золотые и багряные листья, лоскутки осенней парчи! Рикю требовал не просто чистоты, а еще и красоты во всей ее естественности.

Название «Обитель фантазии» подразумевает сооружение, созданное для удовлетворения индивидуальных художественных запросов. Чайная комната создается для чайного мастера, а не чайный мастер для чайной комнаты. Она не предназначена для потомков и поэтому недолговечна. Мысль о том, что каждый должен иметь свой собственный дом, основана на древнем обычае японцев – суеверии синто, предписывающем, что любое жилище следует освободить после смерти его главного обитателя. Возможно, в основе этой традиции лежат какие-то неосознаваемые санитарные нормы. Другой старинный обычай заключался в том, что каждая пара, вступающая в брак, должна была поселиться в новом доме. По всей видимости, в древние времена именно из-за таких обычаев императорские столицы так часто переносились с места на место. Перестройка каждые двадцать лет храма Исэ, главного святилища богини Солнца, является примером одного из древних обрядов, которые существуют и в наши дни. Соблюдение этих обычаев было возможно только в нашей деревянной архитектуре: строение легко разобрать, легко возвести заново. Более долговечный стиль, предполагающий использование кирпича и камня, сделал бы переносы и перестройки невозможными, как это и произошло, когда после периода Нара мы переняли традиции более прочного и массивного деревянного строительства Китая.

Период Нара (710–794) – эпоха в истории Японии. Особенностями эпохи являются ускоренная китаизация японского общества.

Однако, когда в XV веке начала доминировать индивидуалистическая доктрина дзен, в отношении чайной комнаты старая идея тоже наполнилась более глубоким смыслом. Дзен, с его буддийским учением о мимолетности и требованиями господства духа над материей, рассматривал дом только как временное убежище для тела. Само же тело было не чем иным, как хижиной на лоне дикой природы, непрочным укрытием из связанных трав, росших вокруг, – когда же связь распадалась, все возвращалось в изначальное состояние. В чайной комнате на мимолетность и бренность всего преходящего указывает соломенная крыша, на хрупкость – тонкие колонны, на легкость – бамбуковые подпорки, а кажущаяся небрежность выражается в использовании обычных материалов. Непреходящее заключено в простоте, а ее дух украшает ее светом утонченности.

Мысль о том, что чайную комнату следует создавать в соответствии с индивидуальным вкусом, является воплощением принципа жизненности в искусстве. Чтобы быть оцененным в полной мере, искусство должно соответствовать современной жизни. Это не значит, что нам следует пренебрегать требованиями потомков, но нам нужно стремиться получать больше наслаждения от настоящего. Это не значит, что нам следует пренебрегать творениями прошлого, но нам нужно пытаться усвоить их своим сознанием. Рабское следование традициям и формулам сковывает выражение индивидуальности в архитектуре. Хочется просто рыдать при виде бессмысленного подражания европейским зданиям, которые возводят в современной Японии. Удивительно, почему даже в самых прогрессивных западных странах архитектура настолько лишена оригинальности и так стремится к повторению устаревших стилей. Возможно, мы переживаем эпоху демократизации искусства и ожидаем появления какого-то царственного по духу мастера, который положит начало новой династии. Лучше бы мы любили древних больше, но копировали их меньше! Говорят, что греки были великими, потому что им не надо было заимствовать Античность.

Термин «обитель пустоты», помимо передачи даосской теории всеобъемлющего и всесодержащего, вбирает в себя идею необходимости постоянного изменения убранства, декоративных мотивов. Чайная комната абсолютно пуста, за исключением того, что может быть размещено там временно для удовлетворения определенного эстетического настроения. Для этого случая сюда приносят какой-то особый предмет искусства, а все остальное подбирают и располагают так, чтобы подчеркнуть красоту главной темы. Нельзя слушать разные музыкальные произведения одновременно: настоящее понимание прекрасного возможно только через сосредоточение на каком-либо центральном мотиве. Таким образом, становится понятно, что система украшения в наших чайных комнатах противоположна той, которая существует на Западе, где дом нередко превращается в музей. Для японца, привыкшего к простоте и частой смене убранства внутреннего помещения, западное помещение, заполненное картинами, скульптурами и безделушками, производит лишь впечатление вульгарного показного богатства. Нужно иметь очень тонкий вкус и испытывать большую любовь к искусству, чтобы наслаждаться постоянным видом пусть даже настоящего шедевра; и поистине безграничной способностью к художественному чувству обладают те, кто изо дня в день способен существовать среди такого смешения красок и форм, какое часто можно увидеть в домах Европы и Америки.

«Обитель несимметричного» предлагает еще одно понимание нашего отношения к украшению помещения. Западные критики часто говорят об отсутствии симметрии в японских предметах искусства. А это также является результатом переосмысления дзен-буддизмом даосских идеалов. Конфуцианство с его глубоко укоренившейся идеей дуализма и северный буддизм с его поклонением троице никоим образом не выступали против выражения симметрии. Более того, если мы обратимся к древним бронзовым изделиям Китая или религиозному искусству династии Тан и периода Нара, мы увидим постоянное стремление к симметрии.

Троица – в буддизме учение о трех телах Будды, Дхармакая (Тело Закона-Религии-Истины), Самбхогакая (Тело Наслаждения) и Нирманакая (Тело Воплощения, Явленное Тело), – через которые верующий и постигает истину. Первое тело познается в высшем просветлении, второе – в медитации, третье – в обыденной жизни.

Убранство наших классических интерьеров определялось пониманием правильного порядка расположения вещей. Однако учения даосизма и дзен-буддизма о совершенстве различны. Динамическая природа их философии вела к тому, что больше внимания уделялось процессу, посредством которого достигалось совершенство, чем самому совершенству. Истинную красоту мог открыть и понять лишь тот, кто мысленно завершал незавершенное. Зрелость в жизни и в искусстве заключалась в возможностях для роста. В чайной комнате каждый гость получал возможность завершить незавершенное силой своего воображения. С тех пор как в мышлении начал преобладать дзен, искусство Дальнего Востока намеренно избегало симметрии, ибо та есть выражение не только завершения, но и повторения. Единообразие внутреннего убранства считалось гибельным для свежести воображения. Таким образом, излюбленными объектами в искусстве рисунка стала природа, птицы и цветы, а не человеческие фигуры, достаточно фигур самих зрителей. Мы часто, слишком часто оказываемся на виду, и, несмотря на то что мы тщеславны, даже любование собой склонно становиться монотонным.

В чайной комнате следует опасаться повторения. Различные предметы для украшения комнаты следует выбирать так, чтобы ни один цвет или рисунок не повторялся. Если у вас стоит живой цветок, нельзя сюда же вешать картину с нарисованными цветами. Если вы пользуетесь круглым чайником, то для воды возьмите кувшин с гранями. Чашка с черной глазурью не должна использоваться с чайницей, покрытой черным лаком. Размещая курильницу на токонома, следует проявлять осторожность, чтобы не поставить ее точно в центр, чтобы она не разделила пространство на равные половины. Колонна токономы должна быть сделана из другого вида дерева, чем остальные колонны, чтобы не допустить даже намека на предположение о монотонности в комнате.

Токонома – альков или ниша в японском аристократическом доме.

И в этом отношении японский метод внутреннего убранства отличается от принятого на Западе, где мы видим предметы, расположенные симметрично на каминных полках и в других местах. В западных домах мы часто сталкиваемся с тем, что кажется нам бессмысленным повторением. Мы пытаемся говорить с человеком, а в это время его портрет в полный рост смотрит на нас из-за его спины. Мы гадаем, кто же из них настоящий – тот, кто на картине, или тот, кто разговаривает с нами; и у нас возникает странное ощущение, что один из них – это обман. Много раз нам доводилось сидеть за праздничным столом и размышлять с незаметным для других вредом для нашего пищеварения об изобилии картин на стенах столовой. К чему эти изображения жертв охоты и спорта, вычурная резьба рыбы и фруктов? Зачем показывать фамильные наборы тарелок, напоминающих нам о тех, кто обедал здесь и уже умер?

Окакура воспринимает западную живопись как гиперреалистическую, не столько представляющую реальность, сколько ее заменяющую. Такое переживание живописи имелось в виду и в античном искусстве – например, театральные декорации должны были произвести впечатление, что всё это не разыгрывается, а происходит на самом деле, прямо сейчас, погрузить в полноценную реальность, которая создается искусственными средствами.

Простота чайной комнаты и полная нетерпимость к вульгарности делают ее настоящим убежищем от досадных моментов внешнего мира. Там и только там можно посвятить себя безмятежному восхищению прекрасным. В XVI веке чайная комната давала желанную передышку от труда – и свирепым воинам, и государственным деятелям, занятым объединением и восстановлением Японии. В XVII веке, после того как в период правления Токугавы утвердился строгий формализм, чайная комната стала единственной возможностью для свободного общения художественных душ. Великое произведение искусства стирало различия между даймё, самураями и простолюдинами. В наши дни во всем мире истинная утонченность становится все более и более редкой из-за повсеместной индустриализации. Разве сейчас нам не нужна чайная комната больше, чем когда-либо?

Сёгунат Токугавы, или сёгунат Эдо – феодальное военное правительство Японии, начало которому в 1603 году положил Токугава Иэясу и которое просуществовало до 1868 года.Даймё – князь, высшее положение японского феодала.

Назад: III. Даосизм и дзен-буддизм

Дальше: V. Секрет восприятия искусства