Книга: Книга чая. С комментариями и иллюстрациями

Назад: I. Чашка человечности для человечества

Дальше: III. Даосизм и дзен-буддизм

II. Школы чая

Чай – это произведение искусства, и для того чтобы выявить его самые благородные качества, требуется рука мастера. Как бывают хорошие и плохие картины (чаще последнее), так есть и хороший и плохой чай. Как нет правил создания шедевров, подобных кисти Тициана и Сэссона, так и не существует единого рецепта для приготовления идеального чая. Всякое заваривание листьев имеет свою индивидуальность, свою особую связь с водой и теплом, свою собственную манеру повествования. В нем обязательно должно быть нечто по-настоящему прекрасное. А мы почему-то особенно не страдаем от упорной неспособности общества признать этот простой, но фундаментальный закон искусства и жизни; Ли Цинчжао, поэтесса эпохи Сун, с грустью замечала, что в мире есть три самые прискорбные вещи: когда прекрасную молодежь портят ложным образованием, когда вульгарное восхищение портит великолепное искусство, когда неумелое приготовление чая превращает его в отвратительное пойло.

Сэссон Сюкей (1504–1589), имя-псевдоним, буквально означает «снежная деревня» – японский художник, буддийский монах, странник, автор трактата «Основные советы для учеников», посвященного рисованию с натуры.

Как и искусство, чай прошел свои периоды и школы. Его эволюцию можно условно разделить на три основных этапа: вареный (или кипяченый) чай, взбитый чай и заваренный чай. Мы, современные люди, принадлежим к последнему периоду. Эти несколько методов приготовления напитка, употреблявшихся ценителями, характеризуют дух эпохи, в которой они преобладали. Ибо жизнь есть выражение, и наши бессознательные действия неизменно выдают наши сокровенные мысли. Конфуций сказал, что «человек ничего не скрывает». Вероятно, мы постоянно выдаем себя в мелочах, поскольку имеем слишком мало того великого, что нужно скрывать. Ничтожные мелочи повседневной рутины являются таким же дополнением к характеристике расовых идеалов, как вершины достижений философии или поэзии. Равно как различия в выборе той или иной сельскохозяйственной культуры указывают на предпочтения разных периодов и национальностей Европы, так и идеалы чая характеризуют различные настроения восточной культуры. Плиточный чай, который варили, чай в порошке, который взбивали, чай в листьях, который заваривали, отмечают различные эмоциональные импульсы династий Тан, Сун и Мин в Китае. Если мы решили бы воспользоваться часто употребляемой терминологией классификации искусств, мы могли бы обозначить соответственно три школы чая: классическую, романтическую и натуралистическую.

Натурализм – здесь то же самое, что реализм в литературе и искусстве XIX века. Окакура имеет в виду, что сначала чай воспринимался как источник здоровья (классика), потом – как источник переживаний и особых эмоций (романтика), потом как источник социализации и социального опыта (реализм-натурализм).

Китайским целителям и ботаникам чайное растение родом из Южного Китая было известно с незапамятных времен. Оно упоминается в классических произведениях под различными названиями: Tou, Tseh, Chung, Kha и Ming; растение высоко ценили за то, что оно обладало свойствами снятия усталости, наслаждения души, укрепления воли и восстановления зрения. Настойку из чая пили, а также его часто применяли наружно в виде пасты для облегчения ревматических болей. Даоситы утверждали, что чайное растение является важным ингредиентом эликсира бессмертия. Буддисты широко использовали его, дабы не испытывать сонливости во время долгих часов медитации.

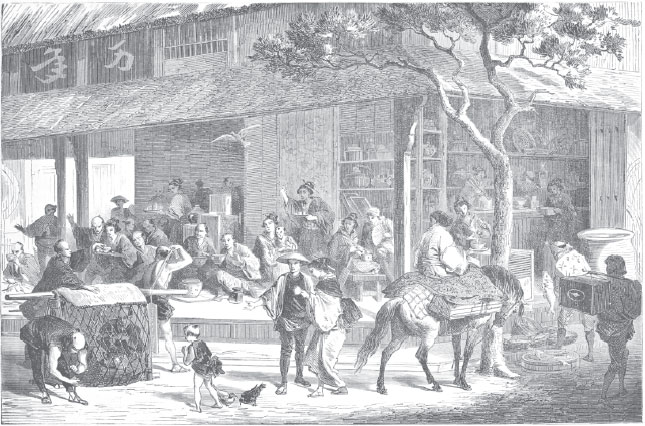

К IV и V векам чай стал любимым напитком жителей долины реки Янцзы. Примерно в это же время был придуман современный иероглиф «ча» (cha), который, по всей видимости, представляет собой искаженный классический «тау» (tou). Поэты южных династий оставили некоторые фрагменты стихов, свидетельствующие об их пылком обожании «пены жидкого нефрита». Тогда у императоров существовал обычай дарить высшим министрам редкие сорта чая и рецепты заваривания чайных листьев в качестве награды за выдающиеся заслуги. Однако способ употребления чая на этой стадии был до крайности примитивен. Листья пропаривали, толкли в ступке, делали из них лепешку и варили вместе с рисом, имбирем, солью, апельсиновой цедрой, специями, молоком, а иногда и с луком! Этот обычай сохранился и в наши дни у тибетцев и различных монгольских племен, которые делают из таких ингредиентов довольно любопытный на вкус сироп. А то, что русские, которые переняли обычай пить чай от китайских караванщиков, добавляют в него ломики лимона, указывает на сохранение древней традиции и в наше время.

Окакура довольно фантастично представляет себе русское чаепитие. Обычай пить чай с лимоном действительно связан с монгольской жизнью, но опосредованно, через институт ямской гоньбы, возникший по образцу логистики Золотой Орды. В дороге путешественников очень укачивало, и им предлагали горячий чай с чем-то кислым, например кислой капустой или солеными огурцами. Такой напиток снимал головокружение и тонизировал. С развитием импорта колониальных товаров лимон стал в России лучшей добавкой к чаю.Чтобы вывести чай из примитивного состояния и сделать его по-настоящему идеальным, потребовался гений династии Тан. Первый преданный сторонник, или апостол, чая явился нам в середине VIII века с появлением Лу Юя. Он родился в эпоху, когда буддизм, даосизм и конфуцианство находились в поисках взаимного синтеза. Пантеистический символизм того времени призывал отражать универсальное, общее в частном. Будучи поэтом, Лу Юй увидел в чайной церемонии ту же гармонию и порядок, которые царят повсюду в мире. Затем в своем знаменитом труде «Чайный канон» (Chaking, «Священное писание чая») он сформулировал кодекс, или канон, чая. С тех пор автора почитают как бога – покровителя китайских торговцев чаем.Лу Юй (733–804), имя буквально означает «суша-перья» – поэт, буддийский монах-затворник, почитается как божество чая.

«Чайный канон» состоит из десяти глав в трех томах. В первой главе Лу Юй трактует природу чайного растения, во второй рассказывает о методах сбора листьев, в третьей – о выборе листьев. По его мнению, самые качественные листья должны «сминаться, как кожаный сапог татарских всадников, завиваться, как подгрудок могучего быка, разворачиваться, как туман, поднимающийся из оврага, блестеть, как озеро, тронутое зефиром, и быть влажными и мягкими, как плодородная земля, только что умытая дождем».

Четвертая глава посвящена перечислению и описанию двадцати четырех «участников» чайной церемонии, начиная с треножника и заканчивая бамбуковым шкафом для хранения всей чайной утвари. Здесь мы замечаем пристрастие Лу Юя к даосской символике. Также интересно в связи с этим отметить влияние чая на китайскую керамику. Как хорошо известно, знаменитый фарфор Поднебесной империи возник в попытке воспроизвести изысканные оттенки нефрита, что привело к появлению во время правления династии Тан голубой глазури на юге и белой на севере. Лу Юй считал голубой цвет идеальным для чайной чашки, так как он придавал напитку дополнительные оттенки зеленого, тогда как белый делал его розоватым, в чем мастер видел проявление безвкусия. Это происходило потому, что он использовал чай в виде плиток. Позже, когда чайные мастера эпохи Сун перешли на порошковый чай, они предпочитали тяжелые чашки сине-черного и темно-коричневого цветов. А вот во времена династии Мин, когда чай заваривали, популярность приобрела легкая посуда из белого фарфора.

Действительно, ряд ранних видов фарфора, например Жу Яо эпохи династии Сун, подражал нефриту: сплошная эмаль имитировала цвет и фактуру минерала. Это позволяло поэтически сравнивать такие виды фарфора с голубизной неба после дождя или с нефритовой драгоценностью. Сейчас обычно в справочниках эти ранние виды фарфора квалифицируются как керамика, а не как фарфор в специальном смысле.

В пятой главе Лу Юй описывает способы приготовления чая. Он исключает любые ингредиенты, кроме соли. Он также останавливается на часто обсуждаемом вопросе выбора воды и нужной степени ее кипения. По его мнению, лучше всего подходит вода из горного источника, далее по степени совершенства идут речная и родниковая вода. Существует три стадии кипения: первая стадия – это когда маленькие пузырьки, похожие на глаза рыб, всплывают на поверхность; вторая – когда появляются пузырьки, похожие на хрустальные бусины, крутящиеся в фонтане; третья стадия наступает, когда в чайнике уже бурно вздымаются волны. Чайную плитку разогревают на огне, пока она не станет нежной, как детская ручка, и измельчают в порошок, поместив между двумя слоями тонкой бумаги. Соль кладут на первой стадии, чай – на второй. Во время третьей стадии кипения в чайник наливают ковш холодной воды, чтобы осадить чай и оживить «молодость воды». Затем напиток разливают по чашкам и пьют. О, это нектар! Тонкие, как паутинка, листья чая висят, будто чешуйчатые облака в безмятежном небе, или плывут, словно водяные лилии по изумрудным ручьям. Именно о таком напитке писал поэт Лу Тун времен династии Тан: «Первая чашка увлажняет мои губы и горло, вторая – разрушает мое одиночество, третья чашка исследует мое бесплодное нутро, находя там лишь тысяч пять томов странных иероглифов. Четвертая чашка вызывает легкую испарину – и вот все плохое в жизни уходит через поры. На пятой чашке я очищаюсь; шестая – зовет меня в царство бессмертных. Седьмая чашка… – Ах, я не могу больше! Я только чувствую дыхание прохладного ветра, который шевелит мои рукава. Где же парящая над морем гора Хорайсан? Мне бы сейчас оседлать этот сладкий бриз и унестись туда».

Лу Тун (790–835) – поэт, отшельник, прозванный «мастером желтого источника», так как никогда не занимал никакой должности, а всю жизнь посвятил созерцанию и завариванию чая.

В остальных главах «Чайного канона» автор указывает на вульгарность повседневного чаепития, повествует о выдающихся любителях чая в истории, дает описание знаменитых чайных плантаций в Китае, а также рассказывает о возможных вариантах чайной церемонии и прилагает иллюстрации чайной посуды и утвари. Последние, к сожалению, утеряны.

Появление «Чайного канона» наверняка произвело огромную сенсацию в то время. Лу Юй подружился с самим императором Дайцзуном (763–779), что привело к появлению большого числа последователей автора. Говорят, некоторые люди, обладающие особой тонкостью вкуса, могли отличить чай, приготовленный Лу Юем, от чая его учеников. Один высокопоставленный чиновник вошел в историю именно потому, что не сумел оценить чай этого великого мастера.

В эпоху династии Сун в моду вошел взбитый чай, что привело к возникновению второй школы чая. Листья измельчали до состояния мелкого порошка в небольшой каменной ступке, а полученное вещество взбивали в горячей воде тонким венчиком из расщепленного бамбука. Новый процесс приготовления вызвал некоторые изменения в чайной церемонии, описанной Лу Юем, а также в выборе листьев чая. Отныне соль исключили навсегда. Люди эпохи Сун испытывали безграничное восхищение чаем. Любители наслаждений соперничали друг с другом в открытии новых сортов, и даже проводились регулярные состязания, дабы определить чье-либо превосходство. Император Хуэй-цзун (1101–1124), являвшийся слишком великим художником, чтобы быть благонравным монархом, тратил огромные средства из казны на приобретение очередного редкого сорта чая. Он сам написал трактат о двадцати видах чая, среди которых он выделил «белый чай» как самый редкий и лучший по качеству.

Чайный идеал эпохи Сун отличался от времени Тан, равно как и представления о жизни в эти периоды были различными. Люди Тан стремились реализовать то, чему их предшественники придавали символическое значение. Для последователей неоконфуцианского учения законы космоса не отражаются в ощущаемом мире отдельной личности, но реальный мир личности и есть сам космический закон. Вечность, миллиард лет – это всего лишь мгновения: нирвана всегда в пределах досягаемости. Даосская концепция о том, что бессмертие заключается в постоянном изменении, проникла во все направления мышления. Процесс, а не действие – вот что воспринималось как интересное. Более того, жизненно важным считался процесс завершения, а не само завершение. Таким образом, человек оказался лицом к лицу с природой. Искусство жить обрело новый смысл. Чайная церемония перестала восприниматься как поэтическое времяпрепровождение, под ним начали понимать один из методов самореализации. Ван Юйчэн восхвалял чай, ибо тот «затопляет душу, словно в ответ на прямой призыв, а его нежная горечь имеет привкус послевкусия от полученного доброго совета». Су Дунпо писал о силе безупречной чистоты в чае, которая, словно истинно добродетельный человек, бросает вызов моральному разложению. Сложный чайный ритуал был выработан буддистами, вернее, южным ответвлением дзен-буддизма, вобравшим в себя великое множество даосских доктрин. Монахи собирались перед изображением Бодхидхармы [основатель учения дзен (чань)] и пили чай из простой чашки, соблюдая при этом строгие правила святого таинства. Именно этот ритуал дзен развился в чайную церемонию Японии в XV веке.

Ван Юйчен (954–1001) – китайский чиновник, последователь Ду Фу, поэта крестьянской жизни, поэт обличительного толка, за что не раз был гоним.Су Ши, прозванный по месту жительства Дунпо, то есть «Восточный склон» (1037–1101), – китайский поэт, чиновник, чайный мастер, аптекарь и гастроном, один из создателей нормы здорового питания.

К несчастью, внезапное нашествие монгольских племен в XIII веке, которое привело к опустошению и завоеванию Китая под варварским правлением императоров Юань, уничтожило все плоды культуры Сун. Местная династия Мин, предпринявшая попытку восстановить государство в середине XV века, столкнулась с внутренними проблемами, и Китай снова попал под чужеземное правление маньчжуров в XVII веке. Традиции и обычаи изменились, стерлись все следы прежних времен. О порошковом чае полностью забыли. Примером этому служит тот факт, что автор эпохи Мин не может вспомнить форму чайного венчика, упомянутого в одном из классических произведений времен династии Сун. Теперь чай готовят, заваривая листья в горячей воде в котелке-чайнике или в чашке. Причина, по которой западный мир не знает старого метода заварки чая, объясняется тем, что Европа познакомилась с этим напитком только в конце правления династии Мин.

Для современных китайцев чай – восхитительный напиток, но не идеальный. Долгие невзгоды страны лишили чай связи со смыслом жизни. Он стал современным, то есть потерял обаяние и приобрел разочарованность. Он утратил ту возвышенную веру в иллюзии, которая создавала вечную молодость и несла энергию поэтам и мудрецам. Он сделался эклектичным и вежливо принимает традиции Вселенной. Он играет с природой, но не снисходит до того, чтобы завоевывать ее или поклоняться ей. Листовой чай часто имеет прекрасный цветочный аромат, но романтики церемоний эпох Тан и Сун в его чашке уже не найти.Окакура пишет как романтик, противопоставляя «веру в иллюзии», то есть преданную непоколебимую веру, и порождающую высокую поэзию и «вежливое принятие традиций Вселенной», эклектизм, говорящий об упадке культуры, необходимости черпать вдохновение из разнородных источников. Такое противопоставление цельного древнего поэтического творчества и дробного современного творчества обычно для западных теорий искусства XIX века: при этом современность могла мыслиться как время «последних поэтов» у романтиков или время декаданса, эклектичной изысканности, у символистов.

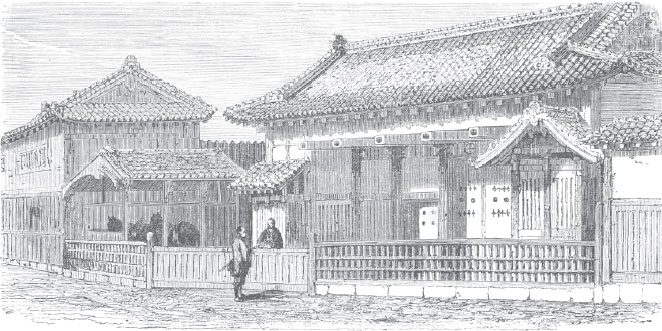

Японии, которая двигалась по стопам китайской цивилизации, чай был известен во все три периода его существования. Мы читаем о том, как еще в 729 году император Сёму угощал чаем сотню монахов в своем дворце в Наре. Чайные листья, по всей вероятности, привезли наши послы при дворе Тан, и они же приготовили чай в соответствии с принятыми тогда правилами. В 801 году монах Сайтё привез семена и посадил их в Йосино [древнее поселение в префектуре Нара]. В последующие века появилось множество чайных садов, а авторы рассказывали также о том, что аристократия и духовенство наслаждались этим напитком. Чай эпохи Сун пришел к нам в 1191 году по возвращении из Китая Эйсая, который отправился туда ради изучения южной школы дзен. Привезенные им новые семена успешно посеяли в трех местах, одно из которых, район Удзи около Киото, до сих пор считается местом производства лучшего чая в мире. Учение южного дзен-буддизма распространялось с поразительной быстротой, а вместе с ним все большую популярность приобретал чайный ритуал и идеалы чая эпохи Сун. К XV веку под покровительством сёгуна Асикага Ёсимаса чайная церемония полностью сформировалась и превратилась в независимое, светское представление. С тех пор чаизм окончательно утвердился в Японии. Заваривание чая, как это делали в позднем Китае, у нас считается сравнительно недавним, поскольку известно нам только с середины XVII века. В повседневном чаепитии заварочный чай используют вместо порошкового, хотя последний все еще продолжают ценить как лучший из чаев.

Эйсай (1141–1215) – японский буддийский монах, основатель школы Риндзай, японской ветви дзен-буддизма. Прозван «Учителем государства, освещающим его тысячами лучей». Первым стал выращивать чай в Японии, считал чай лучшим лекарством и лучшим средством долголетия. «Записки о питии чая для питания жизни» он написал в 1214 году как завещание.

Именно в японской чайной церемонии мы видим кульминацию идеалов чая. Наше успешное сопротивление монгольскому вторжению в 1281 году позволило нам продолжить традиции эпохи Сун, столь катастрофически пресеченные набегом кочевников в самом Китае. Чай у нас стал чем-то большим, чем идеализация формы питья: он превратился в религию искусства жизни. Напиток сделался поводом для поклонения чистоте и утонченности, священнодействием, когда хозяин и гость объединялись, чтобы во время этой церемонии обрести высшее земное блаженство. Чайная комната превратилась в оазис среди унылой пустыни бытия, где усталые путники, встретившись, могли утолить жажду из источника особого искусства – взаимопонимания. Церемония представляла собой импровизированную драму, сюжет которой соткан вокруг чая, цветов и живописи. Никакое пятно цвета не должно было нарушать общий тон комнаты; никакой звук не мог вклиниваться в естественный ритм движения вещей; никакому жесту не было позволено выходить за пределы гармонии; никакому слову не следовало вторгаться в единство окружающей обстановки, все движения надлежало выполнять просто и естественно – таковы были главные цели чайной церемонии. И, как ни странно, этого часто удавалось достичь. За всем скрывалась тончайшая философия. Чаизм являлся даосизмом, надевшим маску.

Маска – имеется в виду, что чайная церемония была понятна гостю, в отличие от учения Дао, которое требовало преподавания.