Книга: Мифология машины. История механизмов, которые нас пугают и очаровывают

Назад: Магия и машины

Дальше: Слуга и двойник

Перехитрить природу – создать жизнь

Глава, в которой на примере классической механики показано, что обвинение в гордыне относится именно к претензии на использование машин для того, чтобы создавать живых существ или по крайней мере дьявольски хорошо копировать их.

Механика – это коварство и насилие над природой

Амбивалентность сегодняшнего восприятия техники, конечно, является следствием реального разрушения основ нашей жизни в результате технического прогресса. Однако эта рациональная амбивалентность предопределена многовековым двойственным отношением к чудесам и магии, которое можно свести к религиозному по своей сути понятию гордыни: связанное с этим обвинение на протяжении столетий определяло отношение европейских людей к технике. Но на чем на самом деле основано подобное обвинение? В каком смысле человек ставит себя на одну ступень с богами, создавая машины?

Чтобы понять, что вызывает гнев богов, мы должны сначала обратиться к домодерной механике, то есть к периоду до Галилео Галилея (1564–1642). Один из его покровителей, Гвидобальдо дель Монте (1545–1607), собрал воедино те знания по механике, которые впоследствии будут полностью пересмотрены его другом. Гвидобальдо во введении к своей «Книге о механике», опубликованной в 1577 году, писал:

Механика обладает властью повелевать вещами в природе, ибо все, что помогает ремесленникам, строителям, носильщикам, земледельцам, морякам и многим другим выдержать противодействие законов природы, относится без исключения к сфере компетенции механики. То, что она даже прибегает к собственным правилам природы для успешной борьбы с ней, безусловно, заслуживает восхищения.

Еще Аристотель утверждал, что техника работает против законов природы:

«Удивительным является как то, что происходит по природе и для чего неизвестна причина, так и то, что возникает вопреки природе благодаря искусству для пользы людей. Природа многое производит против нашей выгоды, ведь она всегда следует по одному пути без отклонений, а выгода часто переменчива».

В корпусе «Механических проблем», приписываемых Аристотелю, техника также рассматривается как средство перехитрить природу:

И когда нужно сделать нечто вопреки природе, для преодоления трудностей применяется искусство. Искусство, приходящее на помощь в таких затруднениях, мы называем механическим. Как сказал об этом поэт Антифон: «Мы побеждаем искусством, побежденные природой».

Природа – это субъект со своими интересами, которые часто не совпадают с интересами человека. В этой постоянной борьбе люди не могут позволить себе атаковать напрямую, потому что природа в принципе сильнее. Им приходится прибегать к хитрости, аналогичной той, что используется в японских боевых искусствах: люди подражают природе, чтобы обратить ее против себя. Результатом часто является улучшение природы.

Это не является проблемой в мире, где боги не подстраивали природу под людей. Обида, ревность и ненависть между богами и людьми в таком мире совершенно нормальны.

Все кардинально изменилось, когда появился единый, всемогущий и всеблагой Творец, сотворивший человека на шестой день и предоставивший ему мир, который Он подготовил для него в первые пять дней. Теперь требовалось объяснить, почему человеку так сложно выжить в природе, созданной только для него. Как возможно, что всемогущий Бог создал столь несовершенное произведение? Или, может быть, за этим стоял злой демиург, как предполагали гностики? Еще сложнее было ответить на вопрос, как несовершенный человек может улучшить творение совершенного Бога. Как и раньше, оставался аристотелевский ответ: подражая ему и перехитрив его. Но теперь это уже не было самоочевидным и считалось смертным грехом superbia, высокомерия. Конечно, такая хитрость заслуживает восхищения (certè admirationem dignum), продолжает Гвидобальдо, но неясно, кому причитается это восхищение – всемогущему Богу или человеку за то, что он обманул Бога.

Идея о том, что машины перехитрили природу, чужда нам, но она вполне логична в рамках теории движения Аристотеля. По Аристотелю, каждая вещь имеет определенное направление движения, которое следует из ее происхождения. Камень стремится к земле, потому что он происходит из земли, огонь стремится вверх, потому что он берет свое начало на солнце. Каждая вещь следует своему собственному направлению движения, своей энтелехии. Всякое движение, соответствующее энтелехии, называется естественным, а противоречащее ей – насильственным. Когда камень подбрасывают вверх, внешняя сила сначала навязывает ему направление, которое не является естественным для него. Эта сила совершает насилие над камнем. Правда, ее действие не слишком продолжительно: через некоторое время естественное направление восстанавливается и камень падает на землю.

Вместе с тем движение подразумевает нечто большее, чем просто перемещение в пространстве. Аристотель называет движением любое развитие, рост, любое изменение. Он выделяет четыре типа естественных изменений: возникновение и уничтожение (genesis и phthora), рост и убыль (auxesis и phthisis), качественное изменение (alloiosis) и движение в собственном смысле (kinesis kata topon). Поэтому энтелехию можно понять как закон развития по одной из этих траекторий. Например, если деревянное ложе будет зарыто в землю и прорастет, то возникнет, конечно, не ложе, а дерево. Естественное развитие ростка – превратиться, например, в иву, но плотник, который делает кровать, принуждает дерево, и оно сходит со своего пути.

Словарь Гемолла дает следующие значения слова mechanè (дорическое machana): 1) «приспособление, инструмент», 2) «машина, особенно военная или театральная» и 3) «средство, прием, находка, хитрость, коварство». В английском языке machination означает «интрига», во французском machiner – «замышлять что-то нехорошее». В 12-й песни «Одиссеи», когда герой просит привязать себя к мачте, чтобы не поддаться искушению сирен, Гомер объясняет, что он не amechanos, то есть не беспомощный, а, напротив, polymechanos – многоопытный, тот, кто может выпутаться из любой, казалось бы, безвыходной ситуации с помощью обмана и хитрости.

Таким образом, хитрость и обман даже этимологически связаны с механикой, причем в двух аспектах: с одной стороны, машина превосходит в хитрости природу, навязывая вещам неестественное движение, с другой стороны, механик обманывает зрителя, заставляя его поверить, что движения происходят сами собой, kat auto. Первое служит на благо людей, второе – для развлечения и назидания.

Театральные машины – это в основном автоматы

Классическим местом иллюзии является сцена. Поэтому история развлекательных машин теснее связана с историей театра, чем с историей экономики, и с именем известнейшего конструктора театральных машин в Античности – Герона Александрийского.

Об этом человеке, жившем в I веке, известно лишь, что он преподавал в Александрийском мусейоне, самом значимом учебном заведении и библиотеке своего времени. Возможно, его жизнь не была богата событиями: гигантский объем оставленных им работ позволяет предположить, что большую часть времени он проводил в библиотеке. Его книги охватывают все математические, научные и технические знания своего времени. Однако своей посмертной славой он обязан двум своим сочинениям – «Автоматопоэтике» и «Пневматике». В первой описан передвижной и стационарный автоматический театр, во второй – 75 изобретений для театра.

Театральные машины Механикоса были хорошо известны: среди них духовые органы, механические певчие птицы, вращающиеся сферы, но прежде всего – храмовые ворота, которые открывались сами собой. Для этого таинственного зрелища Герон использовал силу огня. Под одним из жертвенных костров храма находился сосуд, наполовину наполненный водой. Под действием тепла воздух расширялся, и вода по шлангу поступала в следующий сосуд, который становился все тяжелее и тяжелее. Чем ниже опускался этот сосуд, тем шире открывались двери, крепившиеся к нему цепями и роликами. Когда огонь затухал, двери закрывались из-за возникшего отрицательного давления.

Ворота храма были автоматическими.

До сих пор мы использовали понятия «автомат» и «машина» как синонимы: это можно оправдать тем, что в современной литературе они также в значительной степени взаимозаменяемы. Но чтобы избежать путаницы, мы можем теперь провести более точное различие между машинами и автоматами. Разумеется, автомат – это тоже машина, в конце концов, он базируется на пяти простых машинах Архимеда. Однако автомат, в отличие от других архимедовых машин, движется сам по себе, а это значит, что помимо рычагов, винтов и шкивов ему необходим внутренний модуль управления и накопитель энергии, чтобы в течение определенного времени оставаться независимым от окружающей среды. Именно эта временная автономия позволяет ему создавать иллюзии. Вот почему почти все сугубо развлекательные машины являются автоматами.

Понятие автоматического встречается уже у Гомера. Когда богиня Афина Паллада готовится к битве с Аресом и покидает Олимп на своих конях, небесные врата с шумом разверзаются сами (automatai). Афина не заставляет облака двигаться, при благоприятных обстоятельствах они сами расступаются, открывая путь богине.

Аристотель в «Физике» показывает разницу между случайностью (tyche) и самопроизвольностью (automaton) на любопытных примерах. Человек хочет отдохнуть после долгого похода. Вдруг из окна к его ногам выпадает треножник, на который он может присесть. Человек обретает комфорт благодаря счастливому стечению обстоятельств (automaton). Другой пример: человек А хочет убить человека Б. Черепица, случайно сорвавшаяся с крыши, убивает Б. Падение черепицы соответствует намерению А, который, однако, никак не способствовал этому. Б погибает по несчастливому стечению обстоятельств (automaton). В первоначальном смысле автомат – это машина, в которой нечто происходит по иным причинам, чем кажется на первый взгляд. В театре автоматы убеждают в том, что нечто происходит само собой, хотя публика знает, что за этим стоит сложный механизм, созданный людьми.

Поэтому, возможно, неслучайно, что автоматический театр, построенный Героном, рассказывает о смертельной хитрости, mechanike: Паламед пал в Троянской войне после предательства Одиссея. Когда возвращавшийся на родину флот Агамемнона проплывал у берегов Эвбеи, Навплий, царь Эвбеи и отец Паламеда, зажег сигнальный огонь на горе Каферее; в итоге эллины сбились с пути и потерпели кораблекрушение. Смерть Паламеда была отомщена.

Об иллюзиях и когнитивном диссонансе

Автоматический театр Герона – это хитрость, которая рассказывает о хитрости. Тем не менее эти две хитрости существенно различаются в моральном плане: Навплий замышлял коварный обман, чтобы привести своих врагов к гибели; театр и его машины стремятся создать иллюзию. Иллюзия – это не коварство, это, скорее, обман, о котором знают. Иллюзии могут быть весьма приятными, иначе никто не стал бы платить за представление фокусника. Поэтому иллюзия – это знание, в которое не верят. Жители Магдебурга знали, что маленькая девочка не сильнее 16 лошадей, и все же верили в это; зрители театра в Афинах знали, что боги не летают, и все же верили в это – вероятно, лишь одно мгновение, – потому что видели это своими глазами.

Социальный психолог Леон Фестингер (1919–1989) назвал это несоответствие между восприятием и знанием когнитивным диссонансом. Он понимал его как «существование противоречивых отношений между отдельными элементами в системе знаний». Пример Фестингера: люди курят, хотя знают, что это вредно. Обычно это вызывает дискомфорт, от которого люди стараются избавиться как можно быстрее. Самым подходящим и одновременно самым распространенным средством является оправдание: «Мой дедушка тоже курил и дожил до 97 лет».

Но зрители на магическом шоу, в театре или публика у магдебургских вакуумных шаров добровольно подвергают себя когнитивному диссонансу и даже получают от этого удовольствие. Значит, расхождение между знанием и восприятием может приносить удовольствие, а не только дискомфорт. О том, что когнитивный диссонанс также поднимает настроение, в книге Фестингера не сказано ни слова.

Представим на мгновение, что мы в красивом, старом, но хорошо сохранившемся кинозале. Звенит звонок, свет постепенно тускнеет, открывается занавес, и проектор выводит на экран первые движущиеся изображения. Посетители не спеша рассаживаются в кресла. Вскоре на экране появляется главный герой, который на длинных паучьих нитях проносится по уличным каньонам Манхэттена, чтобы спасти мир от зла. К этому моменту зрители полностью погружены в сюжет и настолько эмоционально захвачены им, что на время просмотра фильма готовы отбросить свои знания о том, что огромные паучьи нити, созданные руками человека, противоречат законам биологии и законам физики.

Пока соблюдаются законы кинофизики, зритель с удовольствием отказывается от своих критических способностей ради развлечения, особенно если псевдонаучное объяснение облегчает ему переход в мир альтернативных законов природы. Например, укус зараженного радиацией паука в фильме «Человек-паук» (о чем шла речь выше) дает главному герою сверхспособности. Но как только нарушаются законы самой истории, у зрителей пропадает желание погружаться в нее. Несмотря на то, что в фильме Альфреда Хичкока «Страх сцены» (Stage Fright, 1950) снялась Марлен Дитрих, картина не имела успеха у публики из-за того, что зрители были обмануты воспоминаниями о событиях, которых не было. Сюжет картины может быть придуманным и даже противоречащим законам природы, но в рамках этого сюжета зрители не должны чувствовать себя обманутыми.

По сути, фильмы о Джеймсе Бонде и супергероях – это лишь отчетливые формы того, чем всегда является кино: машина иллюзий, которая, кажется, приостанавливает действие законов реальности. При помощи монтажа можно приостановить неумолимый ход времени, прервать его, соединить разные эпохи и даже заставить время течь вспять. Фильм «Помни» (Memento, 2000) Кристофера Нолана виртуозно обыгрывает эти возможности, осмысливая кинематограф как победу над временем и, следовательно, над смертью. Название отсылает к латинскому выражению memento mori – «помни о смерти», – которому радикально противоречит сюжет фильма.

Сделка очевидна: на два часа свободы от конечной и ограниченной реальности зритель готов отказаться от своего критического чувства. Он не верит, но воздерживается от суждений. Спектакль машин требует аналогичного воздержания от суждений.

Для обозначения этого воздержания от суждений философы используют греческое слово epoche; в теории кино оно называется подавлением недоверия (suspension of disbelief), что намного понятнее. Пока история последовательна и внутренние правила строго соблюдаются, зритель готов отказаться от своего чувства реальности ради удовольствия.

Искусство, игра и иллюзия

Игра с реальностью, которую Фестингер рассматривает только как проблему, очевидно, также является источником наслаждения. Фридрих Шиллер видит в ней высшее удовольствие и в то же время сущность человека. «Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет», – таков один из самых известных его афоризмов. То, что постигается разумом, никогда полностью не совпадает с восприятием, полагает Шиллер, и человек был бы сломлен этим – раздвоен, как говорили в то время, – если бы игра не давала ему возможности творчески переработать внутреннее напряжение. Условием для этого, однако, является то, что чувство реальности на некоторое время подавляется и на его место заступает (не)возможное. Вместе с тем – решающий момент для нашей темы – ни в игре, ни в кино не должно быть позволено все. Там, где все возможно, само повествование становится невозможным. Это относится не только к играм с правилами (к футболу или настольным играм), но и к театру и кино. Об этом знали уже древние, наделившие своих героев уязвимыми местами: Ахиллеса – пятой, а Зигфрида – лопатками. Даже Супермен был бы скучен без криптонита. Вторая и третья части киносерии «Матрица» братьев Вачовски невероятно скучны, потому что в них нет ничего невозможного. Ни одна история не возникает без ограничения – так же, как ни одна машина не обходится без тормозов.

По мнению Шиллера, именно в этом и состоит искусство. Оно суть управляемый мир неограниченных возможностей:

Где бы ты ни встретился с ними [грубыми людьми – Д. Ш.], схвати их благородными, величественными и одухотворенными формами, огороди их отовсюду символами совершенного, пока, наконец, видимость не победит действительность и искусство – природу.

Грубый человек цепляется за реальность, плохой художник не держится никаких правил и форм, напротив, великое искусство – это управляемое преодоление действительности. Это связывает его с игрой и техникой.

Психология игры и психология машины

Аналог игры Шиллера, приостанавливающей реальность, мы находим в концепции переходного объекта английского педиатра и психоаналитика Дональда Винникотта (1896–1971). Чтобы расставание с матерью не воспринималось как серьезная угроза, ребенок создает в игре свой иллюзорный мир, который позволяет ему сохранять внутреннюю автономию. В собственном мире ребенок чувствует себя в безопасности, даже когда родители находятся вне поля зрения. Однако – и это очень важно для понимания машин – ребенку часто нужен реальный объект, чтобы привязать иллюзорный игровой мир к реальности. Переходный объект – ткань, игрушка, плюшевый мишка – реален, но его значение иллюзорно.

Мы вместе играли во дворе, но играли каждая сама по себе. Лила сидела на земле по одну сторону от подвального окошка, я – по другую. Больше всего это место привлекало нас тем, что на цементном основании решетки, между прутьями которой была натянута металлическая сетка, можно было раскладывать всякие кукольные мелочи – камешки, крышки от газировки, цветочки, гвозди, осколки стекла. Я слушала, что Лила говорит своей кукле Ну, и то же повторяла своей Тине, немного меняя слова. Если она нацепляла на голову Ну крышечку, как будто это шляпа, я говорила: «Тина, надень корону, королеве нельзя простужаться». Если Ну в руках Лилы играла в классики, вскоре и Тина принималась прыгать. Но мы пока ни разу не договаривались, во что будем играть, и никогда не играли вместе. Даже в это место мы приходили порознь. Лила направлялась туда прямиком, а я бродила вокруг, делая вид, будто присматриваюсь. Потом как ни в чем не бывало располагалась у того же окошка подвала, только с другой стороны.

В романе Элены Ферранте «Моя гениальная подруга» очень точно описан переходный мир Винникотта. Игра с куклами помогает двум подругам не поддаваться страху перед доном Акилле, крестным отцом местной мафии. Мир, который они создают вместе, не является ни чистой фантазией, ни чистой реальностью. Это даже не обман. Это иллюзия, в которой реальные вещи играют главную роль. Настоящие камни, крышки от газировки, бутылки из-под лимонада, цветы, гвозди, осколки стекла приобретают фантастический смысл. Дощечка становится воздушным змеем, крышка – шляпой. Если спросить детей, они, конечно, всегда ответят, что крышка – это не шляпа. Но спрашивать их не стоит. Если вдруг появится взрослый и спросит, что это – шляпа или просто крышка, игра закончится. Это как если бы кто-то вызвал скорую помощь, когда Тоска бросилась с крыши замка Сант-Анджело, узнав о предательстве Скарпии. Вопрос об истине должен быть оставлен открытым. Иначе воображаемая сила пьесы, фильма или оперы лопнет как мыльный пузырь. Во избежание недоразумений: не (только) защита воображаемого дракона изгоняет страх ребенка, а опыт создания мира, позволяющий отгородиться от гнетущей реальности.

Воодушевление играющего ребенка происходит от успеха игры: она работает!

Карл Бюлер, один из самых значительных немецких психологов, занимавшихся изучением детской души, в середине прошлого века придумал для этого термин «функциональное удовольствие». Все сложилось в единое целое, и я, только я один, создал его и привел в действие. Функциональное удовольствие возникает из чувства контроля над миром и собственными действиями. Временное отключение от реальности также устраняет все препятствия и значительно расширяет возможности: в мире, который я создаю, нет границ! К самоутверждению присоединяется эйфория художника-творца.

О функциональном удовольствии по обмену

Высшая цель механика – создать мир столь же прекрасный, сколь и загадочный, mundus paradoxus. В XVII веке слово paradoxus еще обозначало не логическое противоречие, а просто нечто неожиданное, редкое, любопытное или своеобразное и обычно использовалось, когда наружность не совпадала с когнитивными ожиданиями. Тем самым paradoxus означало «иллюзорный».

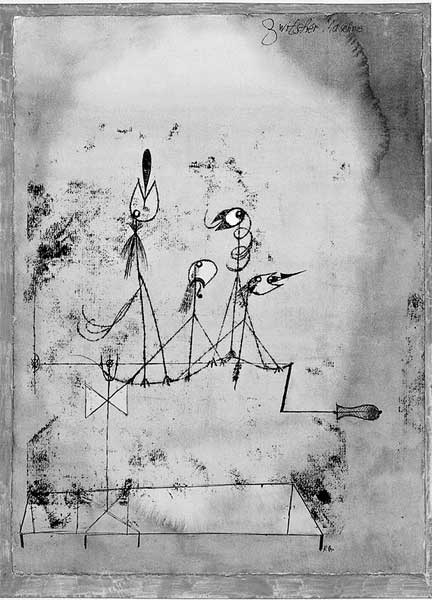

Автоматы парадоксальны per se, поскольку для них внешний вид и знание расходятся: Марио Беттини (1582–1657), болонский иезуит, астроном и математик, опубликовал в 1641/1642 году книгу с красивым названием «Улей универсальной математической философии, в которой представляются парадоксы и множество новых машин». Инженер-демиург создает иной иллюзорный мир, чем художник-демиург. Искусство полностью оставляет природу позади, механика переигрывает ее. На картине может быть изображена машина, которая никогда не будет работать в реальной жизни. То, что щебечущая машина Пауля Клее кажется нереальной, нисколько не умаляет выразительности и красоты картины. Однако автоматы, которые не работают, просто жалки.

Поэтому инженер в глазах Церкви был более опасным, чем художник. Никто не запрещал Леонардо рисовать чертежи летающей машины. Но когда в конце XVI века монах Каспар Мор на деле захотел испытать свой летательный аппарат, настоятель монастыря Шуссенрид попросту запретил ему это – не потому, что он опасался за здоровье своего ученика, а потому, что само предприятие казалось ему кощунственным. Мору это было безразлично, и он прыгнул с третьего этажа, повредив себе ногу.

Как ни странно, не нужно самому создавать машину, чтобы ощутить функциональное удовольствие. Достаточно посмотреть на машину, даже если заставил ее работать кто-то другой. Радость возникает вследствие идентификации, с одной стороны, с создателем машины, а с другой – с самой машиной, которая функционирует как идеализированное желаемое тело, безупречно и не уставая. Творческое «Я» в совершенном теле.

Пауль Клее. «Щебечущая машина» (1922)

Таким образом, удовольствие от иллюзии, вероятно, проистекает из бессознательной фантазии о том, что возможно осуществить невозможное. Подобно Богу, я могу создать мир, прямо или виртуально, говорит себе всемогущее «Я».

Гюнтер Андерс – немецкий философ, настоящее имя которого – Гюнтер Штерн, в 1930-х годах супруг Ханны Арендт, – делает противоположный вывод из совершенства машины. В своей критике техники, в книге «Устарелость человека», вышедшей в свет в 1956 году, он утверждает, что люди будут стыдиться своих недостатков перед лицом совершенных машин. Возможно, 70 лет назад отношение к технике было иным, но я нигде не могу найти этого стыда. Вместе с тем, если принять во внимание, что стыд часто является инверсией бессознательной фантазии о всемогуществе, то эти два диагноза не так уж далеки друг от друга.

Чаще, однако, идентифицирующее чувство всемогущества переходит в свою противоположность – в бессилие, в то растворение «Я», которое Клейст описал на примере кукольного театра. Как ни странно, бессилие может сопровождаться не только стыдом, но и чувством удовольствия. Как это возможно?

Недавно я беседовал с одним известным фокусником о психологии магии. Чтобы не быть голословным, он предложил эксперимент: я должен достать любую книгу с полки в своем кабинете, и он скажет мне, что написано в первой строчке на странице 541. Я достал том как можно дальше от него, чтобы усложнить ему работу, и открыл на странице 541. После продолжительных раздумий и колебаний он совершенно правильно изложил содержание первой строки. Это ошеломило меня. Я испытал глубокое потрясение и эйфорию одновременно. Это было похоже на действие наркотика: земля как будто начала уходить у меня из-под ног. Конечно, я знал, что знакомый не умеет читать мысли, но на мгновение я все же поверил в это, потому что не мог придумать никакого объяснения.

Неуверенность понятна, но откуда берется эйфория? Фокусник и теоретик Пол Харрис объясняет это так:

В тот момент, когда вы пытаетесь упорядочить неупорядочиваемое, ваше мировоззрение распадается. Каталожных ящичков больше нет. А что остается? То же, что было всегда. Естественное состояние ума. Это и есть момент удивления.

Любое восприятие, согласно Харрису, немедленно упорядочивается и встраивается в контекст, помещается в «ящик». Когда невозможно вписать восприятие в известную схему, возникает нечто похожее на чистое восприятие (естественное состояние ума), своего рода вещь в себе. Естественно, это может вызывать страх и замешательство – или эйфорию, потому что ощущается как момент абсолютной истины. Вполне вероятно, что Ницше намекает на такое чувство счастья, восклицая: «Эти греки были поверхностными – из глубины!»

Обычно мы не видим поверхности: автомобилистка, глядя на дорожный знак, на котором в красном круге нарисована перечеркнутая стрелка, изогнутая влево, смотрит сквозь знак и видит только его смысл – поворот налево запрещен. Если бы на том же знаке с красной окантовкой был изображен танцующий медведь, читающий книгу, то, вероятно, автомобилистка была бы настолько растеряна, что вполне могла бы спровоцировать аварию. Изумленный взгляд автомобилистки оставался бы прикованным к знаку не только потому, что она никогда раньше не видела такого знака или не понимает его, а потому, что она просто не может представить себе его смысл. Вместе с тем в этот момент она впервые «видит» дорожный знак: алюминий, красный, белый, черный цвета, круглую форму, едва заметное покачивание на ветру.

По мнению Харриса, эйфория возникает вследствие того, что разум возвращается в досимволическое, «естественное» состояние, в котором он уже не может – и не обязан – приписывать восприятию значение. Он может полностью погрузиться в само восприятие: наконец-то он не смотрит сквозь мир, а видит его. Согласно Ницше, человек обобщает впечатления, «делая их бесцветными и холодными понятиями, для того чтобы привязать к ним челнок своей жизни и своих поступков». Но иногда ему хочется, чтобы его унесло течением. Он хочет потеряться и освободиться от корсета разума, понятий и знаний, чтобы наконец увидеть мир таким, какой он есть на самом деле. Парадоксально, но иллюзия открывает взгляд на реальность.

Идея о том, что разум приглушает яркость опыта и что поэтому люди проводят свою жизнь в поисках экстатических моментов и интенсивных переживаний, встречается не только у Ницше, она была крайне популярна в XIX и XX веках. Можно отправиться на войну или в дикую природу, можно посвятить себя искусству или поучаствовать в спиритических сеансах, можно прыгнуть с тарзанки или принять наркотик – или посетить Всемирную выставку.

Всемирные выставки

Лондон, 1851 год. Посетители выставки входят в огромный собор из стекла и стали – больше, чем собор Святого Павла, – чтобы полюбоваться «образцами промышленного и художественного развития всего человечества». Конечно, это сооружение было больше похоже на огромную оранжерею, чем на место поклонения (ведь все же его спроектировал садовый архитектор Джозеф Пакстон), но его размер вызывал всеобщее восхищение. Какой инженерный подвиг! Что касается самой выставки, если на осмотр каждого из 17 062 экспонатов тратить всего три минуты, то нужно было бы проводить там по восемь часов каждый день в течение четырех месяцев. Концепция мероприятия трудно определима; впечатление полного беспорядка усиливается множеством нераспакованных коробок. Только деление на четыре большие секции позволяет сориентироваться. Наряду с сырьем, продуктами и искусством в одной из секций представлены машины. Заметно раздраженный журналист, пытаясь понять смысл происходящего, вопрошает: «Выставка не является ни собранием произведений искусства, ни кабинетом редкостей. Господи, что же это такое?»

Это кунсткамера современности, можно было бы ответить ему. Машины вернулись туда, откуда они когда-то пришли. Посыл остался прежним: смотрите сюда! Но не как в прошлом: «Смотрите, на что способен Всевышний», а скорее так: «Смотрите, на что способно человечество!» Точнее говоря: посмотрите, на что способно «цивилизованное» человечество, его белая, мужская, христианская часть. Участники выставки под руководством принца-консорта Альберта были заинтересованы не в объяснении экономических или технических моментов, а в эффектном зрелище колониального превосходства, облаченном в хлипкую универсалистскую мантию. На бесчисленных всемирных выставках тех лет Европа, замаскированная под человечество, отражалась в своей продукции.

Один предмет с Парижской всемирной выставки 1889 года иллюстрирует, чего добивались ее организаторы. Хотя (или, пожалуй, поскольку) он не мог применяться ни для чего иного, кроме как – на это и был расчет – для управления эмоциями масс, он стал изюминкой выставки и абсолютным магнитом для толпы. Речь, конечно, идет об Эйфелевой башне, которая пользуется успехом у публики и по сей день. Вероятно, сочетание восхищения перед огромным инженерным достижением и невероятного панорамного вида, открывающегося с башни, рождает то опьянение силой и восхищение собой, от которых предостерегал еще Августин.

Те, кто не был движим национальной враждой, как упомянутый немецкий журналист, приходили в неописуемый восторг, глядя на представленные образцы техники. Их интенсивные переживания, пожалуй, можно сравнить с мистическим опытом, правда, человеческое «Я» в них сливалось не с Абсолютом и не с космосом, а с нацией. Вопреки тщательно культивируемой универсалистской риторике, всемирные выставки были полностью на службе растущего национализма. На первой выставке в Лондоне из 172 золотых медалей 79 достались Великобритании, за ней следовала Франция с 56 первыми местами. Немцы были далеко позади, на третьем месте – всего 13 медалей. Обиженные, они после этого несколько лет не принимали участия во всемирных выставках.

Никто не мог предсказать, будет ли лондонская выставка успешной. Если бы посетители не пришли, то по прошествии 141 дня организаторы оказались бы с огромной горой долгов. Чтобы проект не обернулся финансовой катастрофой, необходимо было привлечь рабочий класс. Долго велись переговоры о цене за вход: она не могла быть слишком высокой, поскольку иначе ни один рабочий не смог бы себе этого позволить, или слишком низкой, дабы избежать убытков. Расчет, очевидно, оправдался: многие из 6 039 195 посетителей принадлежали к рабочему классу. Это не только принесло солидную прибыль, но и имело чрезвычайно важный побочный эффект для Британии.

В среде рабочих в то время все бурлило. Их страдания были вопиющими, а условия жизни – бесчеловечными:

Что скверный воздух Лондона и в особенности его рабочих кварталов в высшей степени благоприятствует развитию чахотки, это доказывает истощенный вид очень значительного числа людей, встречающихся на улицах. Если пройтись по улицам рано утром, в то время, когда все спешат на работу, прямо изумляешься, как много встречаешь людей, которые производят впечатление чахоточных или близких к этому состоянию. Даже в Манчестере люди выглядят не так; эти бледные, тощие, узкогрудые привидения со впалыми глазами, которые встречаются на каждом шагу, эти бессильные, вялые, лишенные всякой энергии лица я видел в таком огромном количестве только в Лондоне, хотя в фабричных городах Северной Англии чахотка тоже ежегодно уносит немало жертв. С чахоткой соперничает, если не считать других легочных заболеваний и скарлатины, прежде всего тиф – болезнь, производящая самые страшные опустошения среди рабочих.

Повсеместное распространение этого бедствия приписывается в официальном отчете о санитарных условиях жизни рабочего класса непосредственно плохому состоянию рабочих жилищ, их скверной вентиляции, их сырости и грязи.

Так Фридрих Энгельс, друг и соратник Карла Маркса, описывает страдания английского рабочего класса.

Кроме того, степень организованности рабочих достигла такого уровня, что для многих революция стала лишь вопросом времени. Сказать, что революция была отменена из-за всемирных выставок, было бы сильным преувеличением, но не совсем неправдой. Действительно, рабочие были охвачены национальным ажиотажем, и отождествление с великими изобретениями британских (французских, немецких) инженеров, с достижениями британской (французской, немецкой) промышленности не только заставило их забыть о своих страданиях, но и затуманило их сознание реального врага. Маркс быстро понял это. То, что он писал острым пером о своих немецких соотечественниках, mutatis mutandis применимо и к англичанам, и к французам:

Промышленная выставка открыла новую эру в жизни эмиграции. Огромная волна немецких филистеров наводнила в течение лета Лондон; немецкий филистер чувствовал себя неуютно в обширном, наполненном гулом Хрустальном дворце и во много раз более огромном и шумном, грохочущем, орущем Лондоне; покончив с выполнением в поте лица обременительных дневных трудов по обязательному обозрению выставки и прочих достопримечательностей, он отдыхал в ресторане «Ханау» Шертнера или ресторане «Звезда» Ге́рингера, где все пропахло пивным уютом, табачным дымом и трактирной политикой. Здесь «была налицо вся родина», и вдобавок здесь можно было безвозмездно лицезреть величайших мужей Германии. Они сидели тут же – члены парламента, депутаты палат, полководцы, клубные ораторы прекрасной поры 1848 и 1849 гг., дымя своими трубками, как и все прочие смертные, и изо дня в день с непоколебимым достоинством обсуждая coram publico высшие интересы родины. Это было место, где немецкий мещанин, если, впрочем, ему не жаль было потратиться на несколько бутылок весьма дешевого вина, мог досконально узнать все, что происходило на самых секретных совещаниях европейских кабинетов. Здесь можно было узнать с точностью до минуты, когда «начнется штурм». При этом штурмовали одну бутылку за другой, и сторонники разных мнений расходились по домам, хотя и нетвердо держась на ногах, но поддерживаемые сознанием того, что они внесли свою лепту в дело спасения родины.

Всемирные ярмарки очень эффектно демонстрировали национализм, а машины были их флагманами. Не было более сильного аргумента в пользу национализма, чем машины. Как в Средние века машины из кабинетов редкостей держали верующих в узде, так и в XIX веке национализм с помощью машин подавлял любой возможный бунт рабочего класса. Более того, рабочие надеялись, что те самые машины, у которых они работали по 12–14 часов в день шесть дней в неделю, однажды освободят их. Надежду на то, что когда-то машины полностью заменят человеческий труд, питал и Маркс:

Таким образом, капитал помимо своей воли выступает как орудие создания условий для общественного свободного времени, для сведения рабочего времени всего общества к все сокращающемуся минимуму и тем самым – для высвобождения времени всех членов общества для их собственного развития.

Иллюзия жизни

Даже в XIX веке, когда машины уже давно стали центральным элементом индустриализации и двигателем экономики, они сохранили свои развлекательные функции создания иллюзий, управления эмоциями и распространения информации. В какой-то мере они и сегодня вращаются вокруг темы жизни.

В эпоху романтизма возник антагонизм жизни и машины или природы и машины, который прочно укоренен в нашем сознании и по сей день. До этого, по крайней мере в рамках определенной традиции, машина считалась идеальной моделью живого тела и метафорой природы. Теперь в ответ на индустриализацию машины стали восприниматься как отрицающие жизнь, негибкие и шаблонные, тупые и нетворческие. Вот что пишет горный инженер Георг Филипп Фридрих фон Харденберг, более известный как Новалис:

Наша повседневная жизнь представляет собой нескончаемый круговорот одних и тех же действий. Этот круг привычек является средством ради главного средства – нашего земного бытия как такового, в котором смешаны разнообразные способы существования. Филистеры живут только повседневной жизнью. В этом главном средстве им видится единственная цель. Кажется, что они суетятся только ради повседневности, и их собственные высказывания свидетельствуют об этом.

Филистеры, которые машинально работают, думают, играют на пианино или занимаются сексом, упускают жизнь. Тот, кто хочет жить интенсивно, должен избегать всего того, что постоянно повторяется, и любых привычек. Однако машины не только сами являются воплощением пустого повторения, они также вынуждают рабочих жить пустой и механической жизнью. Символом этого стала знаменитая сцена из фильма «Новые времена» (1936), в которой Чарли Чаплин беспомощно протискивается сквозь гигантскую машину, продолжая бессмысленно двигать два гаечных ключа.

Машины ассимилируют людей и превращают их в винтики огромного механизма. У Маркса читаем:

Однако будучи включено в процесс производства капитала, средство труда проходит через различные метаморфозы, из которых последним является машина или, вернее, автоматическая система машин (система машин, являющаяся автоматической, есть лишь наиболее завершенная, наиболее адекватная форма системы машин, и только она превращает машины в систему), приводимая в движение автоматом, такой движущей силой, которая сама себя приводит в движение. Эта автоматическая фабрика состоит из множества механических и интеллектуальных органов, так что сами рабочие определяются только как сознательные ее члены.

Ранее мы познакомились с двумя аристотелевскими видами движения – естественным (камень падает на землю) и насильственным (камень подбрасывают). Оба эти движения вызываются влиянием извне: чтобы камень упал, его нужно сначала поднять; чтобы он полетел вверх, его нужно бросить с силой. Но Аристотель описывает еще один вид движения: есть тела, двигающиеся сами по себе, kat auto. Их не нужно толкать, потому что они имеют начало движения и покоя в самих себе. Птица летит сама по себе, подсолнух сам поворачивается к солнцу, пальцы как бы сами по себе скользят по струнам. Все они следуют внутреннему закону – потому что они живые. «Из естественных тел одни наделены жизнью, другие – нет», – пишет Аристотель. Живым, таким образом, является любое тело, которое движется само по себе, kat auto, согласно своему собственному принципу.

Это понятие движения ближе к современному концепту агентности (agency), чем к ньютоновскому учению о движении. В философском словоупотреблении термин «агентность» обозначает начальную точку направленного действия; можно говорить о направленности без направляющего сознания или, как бразильский этнолог Эдуард Вивейруш де Кастру, о центре интенциональности.

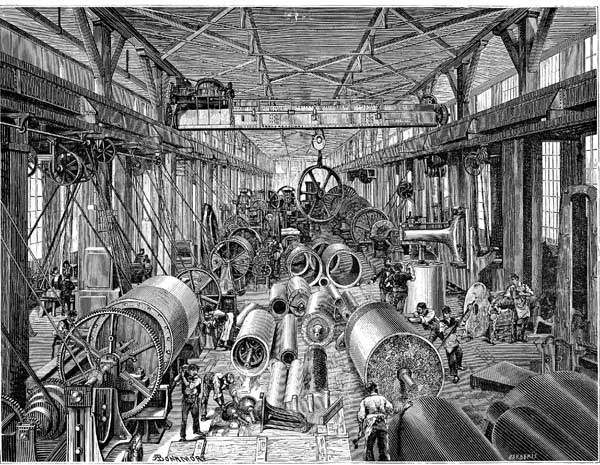

Сборочный цех машинной фабрики Эшера-Вайсса в Цюрихе (1875)

Аристотелевское учение о движении устарело, убеждают нас физики; со времен Ньютона движение – это перемещение тел в пространстве под действием силы, не более того. Камни, деревья и автоматы ничего не хотят, у них нет ни души, ни цели. Но мы, люди, в глубине души остались аристотелианцами. Если мы видим нечто, что, как кажется, движется по собственной воле, то, вопреки нашему здравому смыслу, мы считаем это живым и приписываем ему намерение: компьютер отказывается ОТКЛЮЧИТЬ CAPS LOCK только для того, чтобы позлить меня, улитки уничтожают свежую рассаду из чистой злобы, а голос в навигаторе становится все более раздраженным, когда мы игнорируем его указания. Артефакты, как и природные объекты, кажется, действуют по собственной воле и (в основном) со злым умыслом. Мы невольно приписываем вещам намерения или агентность, для нас они одушевленные, даже если мы знаем, что у них нет души – по крайней мере в европейском смысле.

Но как только возбуждение проходит, мышление возобновляется, и мы снова становимся современными людьми. Знание корректирует аристотелизм: мы снова знаем, что у компьютера нет злых намерений, мы знаем, что упавший камень не хотел попасть в нас, мы знаем, что голос в навигаторе остается неизменным. Итак, мы знаем, что вещи подчиняются естественным законам и не могут иметь индивидуальной воли. Тем не менее мы реагируем так, как если бы вещи чего-то хотели и были живыми. Проведите опыт: посмотрев видеоролик «Бог пляжных зверей» о творчестве голландского художника Тео Янсена, сможете ли вы удержаться от впечатления, что его творения живые?

Дизайн и когнитивный диссонанс

То, что движется само по себе, суть живое. Следовательно, автоматы, которые двигаются сами по себе, тоже живые. Эта аристотелевская идея прочно укоренилась в нас еще и потому, что она дает удовлетворение, ставя нас на одну ступень с богами. Однако, чтобы сохранялась иллюзия того, что аппараты живые, их настоящий механизм должен оставаться скрытым. Именно здесь в игру вступает дизайн (design) машин.

Sign (корень в слове design) – это «знак»; design означает «обеззначить» (entzeichnen) или «скрыть знак». Это слово принадлежит к тому же контексту, что и mechanè – «хитрость», «коварство», «умысел». В самом деле, одной из главных задач дизайна является сокрытие. Механика первых часов была видна, и восхищение изначально было связано с человеческой способностью создавать нечто подобное, поэтому сокрытие здесь стало бы помехой. Только когда часовой механизм стал чаще использоваться для приведения в движение автоматов, а не для измерения времени и оказался связанным с темой самодвижения и жизни, он стал скрытым. Механизм дверей храма Герона Александрийского был погружен в землю; лошади, тянувшие колесницы во время процессий эпохи Возрождения, были скрыты под тканями; в более позднее время прятали моторы, приводившие в движение экипажи. Приводные механизмы барочных гидротехнических сооружений и ярмарочных представлений XVIII века были невидимыми, а когда в начале XIX века английские фабрики стали популярными местами для экскурсий, рабочие должны были оставаться как можно более незаметными, скрываясь на заднем плане. Современная техника также развивается в направлении все большего сокрытия. Даже двигатель мотоциклов Harley-Davidson недавно был спрятан под седлом – в прежнее время это сочли бы кощунством.

Конечно, скрыть двигатель – еще не значит по-настоящему обмануть, но по крайней мере этим можно возбудить любопытство и желание задавать вопросы. Приподнятое возбужденной фантазией настроение делает человека восприимчивым к посылу зрелища. Поэтому простой маскировки недостаточно. Искусство дизайна, как и искусство стриптиза, заключается в том, чтобы показать что-то путем изощренного сокрытия, чтобы подразнить, взволновать, возбудить зрителя. Поэтому задние крышки часов (а иногда и циферблат) застеклены. Например, у автоматов Jaquet-Droz сзади видны части механизма. В современной архитектуре считается шиком не прятать часть труб под штукатуркой, а огромные выхлопные трубы спортивных автомобилей указывают на мощность их двигателей.

Дизайн в первую очередь ответственен за то, что возникает когнитивный диссонанс, напряжение между спонтанной верой в одушевленность объектов, их агентность, и знанием, что они функционируют по физическим законам.

Сейчас существуют определенные культурные техники, направленные на то, чтобы растянуть во времени когнитивный диссонанс и сделать иллюзию жизненности постоянной. К ним относятся магия, кино, опера, отчасти театр – кукольный театр, с которым мы встретились у Клейста. Машины либо сами являются такой культурной техникой, как, например, игровые роботы, либо поддерживают другие техники.

Макс Фриш описывает в своем дневнике, какое впечатление произвел на него кукольный театр:

Вчера снова были на кукольном представлении, и после того, как оно закончилось, нам даже разрешили зайти за маленькую сцену. Тесное пространство со спертым воздухом. Мы с удивлением смотрели на висящих кукол, недоверчиво спрашивая себя, действительно ли это те же самые куклы, которые совсем недавно очаровали нас. Дьявол теперь тоже висит на перекладине – еще более потрепанный, чем можно ожидать. Во время спектакля они всегда выглядят по-другому в зависимости от сцены, от слов, которые они сами не произносят или не слышат. Это объясняют меняющимся падением света, разными положениями вашей головы и так далее. Когда кукловод намыливает, ополаскивает, сушит руки и рассказывает о дальнейших планах, это почему-то разочаровывает. Или, по крайней мере, в тишине нас трогает то, как куклы уставились в пустоту, безжизненные, бездумные, как будто они снова не знают нас. […]

Мы здесь, а они там, и то, что происходит на сцене, мы видим с непреодолимого расстояния, независимо от того, достигается ли это увеличением или уменьшением. Мы с изумлением замечаем, что чем дольше куклы играют, тем убедительнее они оживают.

Фриш – хороший наблюдатель: иллюзия живости – это не просто проекция собственных свойств на безжизненную куклу, и она возникает не из-за сходства кукол с живыми людьми. Напротив, непохожесть («непреодолимое расстояние») усиливает переживание. Что же именно происходит, когда мы смотрим на куклу или робота, что создает это магическое притяжение?

Существует ли первичное ощущение существования?

«Я существую и обладаю чувствами, при посредстве которых я получаю впечатления. Вот первая истина, которая поражает меня и с которой я вынужден согласиться», – пишет Жан-Жак Руссо в известном «Исповедании веры савойского викария» 1762 года.

Тем самым он противоречит и Декарту, и Джону Локку: уверенность в существовании не является результатом рефлексии – я мыслю, следовательно, я существую, – но предшествует всякой рефлексии как первичное ощущение собственного бытия. Я могу воспринимать или мыслить только тогда, когда я уверен в своем существовании. Фактически тело передает ощущение того, что я жив. Вероятно, оно является результатом сочетания стимулов – проприоцептивных и энтероцептивных, исходящих изнутри тела. Неслучайно в немецком языке проводится различие между «жить» (leben) и «быть живым» (lebendig sein). В разговорном языке выражение «быть живым» описывает аффективное состояние. То, что этот аффект зависит от тела, печально. Со смертью тела заканчивается и жизнь: это банально и в то же время пугающе, ведь человек не властен над этим. Изобретение души, вероятно, было попыткой отделить жизнь от тела и позволить им существовать независимо друг от друга. Душа, не прикованная к телу, имеет много возможностей: она может странствовать, воскресать, соединяться с другими душами или расширяться.

В 1919 году Зигмунд Фрейд, разрабатывая свой подход к психологии жуткого, исследует рассказ Эрнста Гофмана «Песочный человек». В его эссе (позднее мы обсудим его подробно) обращает на себя внимание ожесточение, с каким он борется со взглядами своего предшественника Эрнста Йенша. По Йеншу, ощущение жуткого создается сомнением «в одушевленности кажущегося живым существа, и наоборот, не одушевлена ли случайно безжизненная вещь». Хотя аргументация Йенша не убеждает Фрейда, в дальнейшем он подробно цитирует его, но только для того, чтобы противопоставить ему свой собственный тезис, согласно которому жуткое – это встреча со своим двойником, что, по сути, равнозначно встрече со смертью. Американский философ Стэнли Кавелл, много занимавшийся проблематикой жуткого и сверхъестественного, справедливо отмечает, что позиции Йенша и Фрейда отнюдь не несовместимы. Оба они согласны с тем, что чувство жуткого связано с опытом смерти.

Однако эти соображения не объясняют два момента. Во-первых, бывают ли на самом деле ситуации, когда человек не уверен, что перед ним – живое существо или просто автомат? Во всяком случае, я не знаю ни одного такого примера. Возможно, в некоторых фильмах сложно отличить анимированные фигуры от реальных людей, но это вовсе не кажется жутким – скорее, занятным и удивительным. Напротив, за пределами кинематографической реальности робототехника еще не достигла того уровня, на котором возможна путаница во внешнем виде и функциях. Во-вторых, все три автора упускают тот факт, что жуткое, очевидно, может также доставлять удовольствие и что читателям «Песочного человека» нравится дрожать от страха. Содрогание – это отличное развлечение, иначе страшные истории, фильмы ужасов, магические шоу или выставки роботов не нашли бы такой большой аудитории. Конечно, не всякий страх приятен. Тот, кто натыкается в лесу на тушу животного, определенно не испытывает удовольствия. Но страх перед роботами, автоматами или машинами всегда имеет приятную сторону: это вызвано тем, что в литературе автомат обычно создает безумный ученый (mad scientist). Безумный и совершенно беспринципный ученый, преемник гностического демиурга, либо хочет создать жизнь, либо занимается какими-то другими гнусными исследованиями, и жизнь появляется как побочный ущерб, своего рода несчастный случай в лаборатории. Удовольствие зрителя возникает из тайного отождествления себя с безумным ученым: он оживляет мир вместо зрителя, делая живым даже то, что в своей глубинной сути безжизненно и бездушно, – машину.

В автоматах зритель или читатель сталкивается со смертью, в том числе со своей собственной, – в этом Йенш, Фрейд и Кавелл совершенно правы, – и в то же время обманывает смерть: в образе безумного ученого он оживляет мертвый автомат. Он, вернее, злой демиург вместо него, может как бы творить жизнь.

Это очень приятно.

Создавать жизнь – это гордыня

Только теперь становятся понятными обвинение в гордыне и крайне амбивалентное отношение нашего времени к технике. Будучи аристотелианцами в душе, мы воспринимаем автоматы как живые существа, созданные людьми. Mirabilia аристократических кабинетов редкостей и машин церковной пропаганды указывали на всемогущество Мастера, способного создать всевозможные формы жизни. Однако со временем значение автоматов изменилось. Теперь они демонстрируют способность человека создавать жизнь или по меньшей мере имитировать ее. Это вызывает самодовольство, которое когда-то критиковал Августин, и затрагивает глубоко укоренившееся прометеевское табу, запрещающее людям стремиться быть похожими на богов. Жизнь должна оставаться вне нашей власти – в противном случае боги или природа знают, как отомстить.

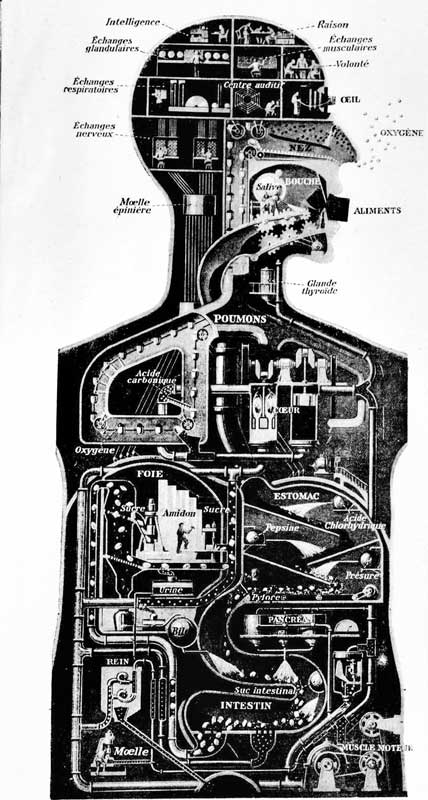

Но гордыня идет гораздо дальше. Человек не создает обычную жизнь на манер собственной. Машины не рождаются, не растут и не умирают. Они (пока что) не страдают, и все они похожи на свои прототипы, потому что у них нет индивидуальности, что прекрасно показано на рисунке Фрица Кана. Следовательно, машины имитируют не человеческую жизнь, а вечную жизнь христианского обетования о спасении, они как бы воплощают преодоление смерти. Конечно, машины иногда ломаются, но это не имеет ничего общего со смертью человека, потому что их можно либо починить, либо заменить. Машины – это частица вечного в конечном, совершенства в жизни: их движения безупречны, это всегда одни и те же четкие и ясные движения, совершаемые без усталости и без отклонений.

Фриц Кан. «Человек – индустриальный дворец» (1926)

В новелле «Флорентийские ночи» Генрих Гейне описывает свою встречу с машинами во время поездки в Англию:

В совершенстве машин, которые применяются здесь везде и выполняют столько человеческих функций, для меня также заключалось что-то неприятное и жуткое; меня наполняли ужасом эти искусные механизмы, состоящие из колес, стержней, цилиндров, с тысячею всякого рода крючочков, штифтиков, зубчиков, которые все движутся с какой-то страстной стремительностью. Не менее угнетали меня определенность, точность, размеренность и пунктуальность жизни англичан; ибо так же, как машины походят там на людей, так и люди кажутся там машинами. Да, дерево, железо и медь словно узурпировали там дух человека и от избытка одушевленности почти что обезумели, в то время как обездушенный человек, в качестве пустого призрака, совершенно машинально выполняет свои обычные дела, в определенный момент пожирает бифштексы, произносит парламентские речи, чистит свои ногти, влезает в дилижанс или вешается.

В принципе, человек, похоже, способен создать не только обычную, но даже вечную жизнь. Машина порождает и ощущение жуткого, и удовольствие от него. Машина – это совершенный двойник человека, двойник, преодолевший смерть. Поэтому неудивительно, что люди берут за образец свое собственное произведение. Они хотят превратить себя в машины, чтобы стать бессмертными. Неудивительно и то, что церковь не остается равнодушной к этому.

Назад: Магия и машины

Дальше: Слуга и двойник