Книга: Создаем игры с нуля! 3 книги для старта в гейм-деве

Назад: Глава 1 Немного истории

Дальше: Глава 3 Сеттинг. Референсы и мудборды

Глава 2

Нарративный дизайн и игровая сценаристика

Искусство рассказывать истории существует столько, сколько ведет свою историю «человек разумный». На заре времен это было устное творчество, а сегодня мы имеем дело с интерактивным форматом, когда история не просто рассказывается, а позволяет игроку стать ее непосредственным участником, получить уникальный опыт.

Это не просто повествование с заложенными сюжетом и установленной фабулой, где автор ведет читателя за собой и внушает ему свои умозаключения, а нечто шире – это нарратив, границы которого размыты, так как за этим термином скрывается не чтение или просмотр истории, а именно ее непосредственное проживание.

Понятие «нарратива»

Слово «нарратив» активно вошло в обиход и профессиональную сценарную деятельность не так давно, в конце прошлого века, в эпоху постмодернизма, однако сегодня уже существует наука, изучающая это явление – нарратология. Сам термин происходит от латинского narrare, то есть «повествовать», «вещать», «рассказывать». Главным его отличием от похожих по функциональности сюжета и фабулы стало то, что в нарративной истории нет оценки происходящих в ней событий, она ближе к интерпретации, то есть существует «ради самого рассказа, а не ради прямого воздействия на действительность», по словам французского философа Ролана Барта.

В своей работе «Нарратив: проблемы обещания одной альтернативной парадигмы» немецкий философ Йенс Брокмейер и британский психолог и философ Ром Харре подробно рассматривают данное понятие. Их определение: «В своем общепринятом и обобщенном смысле нарратив – это имя некоторого ансамбля лингвистических и психологических структур, передаваемых культурно-исторически, ограниченных уровнем мастерства каждого индивида и смесью его или ее социально-коммуникативных способностей с лингвистическим мастерством. <…> Таким образом, рассказываемая история, вовлеченные в нее рассказывающие и слушающие, и ситуация, в которой она рассказывается, оказываются связанными с базовой культурно-исторической структурой».

Специалист по русскому фольклору Владимир Пропп на основе изучения повествовательной манеры в сказках обозначил так называемые нарратемы – части общего нарратива. Это могут быть функции персонажей, например Даритель (обычно снабжает Героя чудесными предметами), Ложный герой (он так же, как и Герой, отправляется с какой-то целью и встречается с Дарителем, но реагирует на его дары отрицательно), Вредитель/Антагонист (ставит палки в колеса Герою, обычно происходит борьба между ними и преследование Антагонистом Героя), волшебные предметы (гусли-самогуды, шапка-невидимка или скатерть-самобранка) или отдельные части повествования (похожие события в сказках происходят трижды). Работы Проппа имеют отклик и сегодня, его нарративные схемы используются в рекламе и роликах в соцсетях (см. главу 6 «Создание библии героев»).

Нарратив – это комплексное понятие, которое не ограничивается сюжетом и фабулой, выстраиванием определенных событий, решением конфликта и взаимодействия персонажей. Одна и та же история может быть рассказана совершенно по-разному, несмотря на то что последовательность действий известна – как в расхожих архетипических сюжетах типа «Золушки», «Красной Шапочки» и других.

Суть нарратива в том, что он являет собой интерпретацию повествования, где значение имеет не только рассказчик, но и тот, кто воспринимает историю. Реципиент тоже является участником создания нарратива: одна и та же история может находить совершенно разный отклик в душах разных по своему жизненному, культурному и социальному опыту людей. Наглядным примером нарратива являются видеоигры, интерактивные истории, где каждое прохождение – это процесс сотворчества команды разработчиков и игрока.

Виды нарратива

Немецкий философ Ханс-Георг Гадамер заявлял, что истинная свобода реализует себя через все многообразие нарративов: «Все, что является человеческим, мы должны позволить себе высказать».

Давайте и мы познакомимся с некоторыми видами нарратива по способу подачи истории:

● непрерывный;

● прерывающийся;

● блочный;

● включенный (встроенный);

● эмерджентный;

● эксплицитный;

● имплицитный.

Непрерывный нарратив

Это привычное нам повествование – рассказ какой-то одной конкретной истории с очевидной последовательностью событий без смещений времени и пространства. Непрерывный нарратив имеет линейную структура сюжета с одним началом и одним финалом. Он характерен для литературных произведений.

Примером может послужить отрывок из «Детство» Льва Толстого: «12-го августа 18…, ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой – из сахарной бумаги на палке – по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча». В нем мы видим четкие хронологические последовательные события.

Прерывающийся нарратив

В самом названии уже заложена суть – это нарратив, в котором повествование нелинейное и неоднородное: одна история может вдруг замещаться другой, а потом обрываться и заполняться третьей. Характерным признаком является смена рассказчика.

Посмотрим на отрывок из романа «Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского:

«Здесь я должен заметить, что эта последняя беседа старца с посетившими его в последний день жизни его гостями сохранилась отчасти записанною. Записал Алексей Федорович Карамазов некоторое время спустя по смерти старца на память. Но была ли это вполне тогдашняя беседа, или он присовокупил к ней в записке своей и из прежних бесед с учителем своим, этого уже я не могу решить, к тому же вся речь старца в записке этой ведется как бы беспрерывно, словно как бы он излагал жизнь свою в виде повести, обращаясь к друзьям своим, тогда как, без сомнения, по последовавшим рассказам, на деле происходило несколько иначе, ибо велась беседа в тот вечер общая, и хотя гости хозяина своего мало перебивали, но все же говорили и от себя, вмешиваясь в разговор, может быть, даже и от себя поведали и рассказали что-либо, к тому же и беспрерывности такой в повествовании сем быть не могло, ибо старец иногда задыхался, терял голос и даже ложился отдохнуть на постель свою, хотя и не засыпал, а гости не покидали мест своих. <…> Теперь же хочу уведомить, что предпочел, не излагая всех подробностей беседы, ограничиться лишь рассказом старца по рукописи Алексея Федоровича Карамазова. Будет оно короче, да и не столь утомительно, хотя, конечно, повторяю это, многое Алёша взял и из прежних бесед и совокупил вместе.

II

Из жития в бозе представившегося иеросхимонаха старца Зосимы, составлено с собственных слов его Алексеем Федоровичем Карамазовым.

Сведения биографические

а) О юноше брате старца Зосимы

Возлюбленные отцы и учители, родился я в далекой губернии северной, в городе В., от родителя дворянина, но не знатного и не весьма чиновного».

В данном отрывке мы видим сразу три повествования, которые накладываются друг на друга и прерываются: первая линия – это слова автора и его нарратив с описанием бесед со святым старцем, вторая – это записывание истории Алексеем Карамазовым своего взгляда на жизнь Зосимы, а третья – это история, собственно, самого иеросхимонаха, ведущаяся от первого лица. Они идут в разном хронологическом порядке, имеют разных рассказчиков, но в итоге складываются в своеобразную общую картину.

Блочный нарратив

Отдельная подача нарратива в сюжетно значимых блоках, которыми могут быть флешбэки, флешфорварды, сны, видения.

Флешбэк – это момент, когда показывается важное событие прошлого, словно обратный кадр. В переводе с английского – это «вспышка прошлого».

Мы имеем дело с прерыванием времени и резкой подсветкой действий, произошедших раньше.

Флешфорвард (от англ. flash – «вспышка», forward – «вперед») – это некий «взгляд в будущее», отражение какого-то его одного варианта или нескольких в зависимости от выбранного пути, некоего пророчества или предсказания.

Это приемы, которые довольно часто используются в кинематографе и интерактивных историях. Флешбэки и флешфорварды также могут быть как включенными и иметь вид историй в диалоге персонажей, так и прерывающимися – тогда происходит смещение нарратива с акцентом на описываемый блок повествования.

Сны и видения тоже обладают особенностями блочного нарратива, могут встраиваться или прерывать повествование. Часто в литературных произведениях их обозначают другим шрифтом, а в кино или играх выделяют другим визуалом, цветовой гаммой, атмосферой, чтобы сразу было понятно, что он «выбивается» из основной нарративной цепочки.

Прекрасным примером блочного нарратива является произведение Николая Чернышевского «Что делать?» и его описание снов Веры Павловны, которые переносят читателя в другую экспозицию.

«И снится Вере Павловне сон.

После чаю, поболтавши с миленьким, пришла она в свою комнату и прилегла, – не спать, спать еще рано, куда же, только еще половина девятого, нет, она еще не раздевалась, – а только так, легла читать. Вот она и читает на своей кроватке, только книга опускается от глаз, и думается Вере Павловне: „Что это в последнее время стало мне несколько скучно иногда? или это не скучно, а так? да, это не скучно, а только я вспомнила, что ныне я хотела ехать в оперу, да этот Кирсанов, такой невнимательный, поздно поехал за билетом: будто не знает, что когда поет Бозио, то нельзя в одиннадцать часов достать билетов в два рубля“».

Включенный (встроенный) нарратив

Давайте остановимся на двух видах данного нарратива:

● включенный (встроенный) нарратив в литературе и кино;

● включенный (встроенный) нарратив в видеоиграх.

Включенный (встроенный) нарратив в литературе и кино

Это повествование, которое является включением в другое повествование, но при этом основной нарратив не прерывается, то есть это своеобразное обрамление основной истории еще одной сюжетной линией. Здесь имеет смысл сравнение с жемчужной нитью, где нить – это основное повествование, а жемчужины – это включения, которые дополняют его, но имеют собственный нарратив. То есть общая история не прерывается, а как бы встраивается.

Ярким примером подобного типа является роман Джованни Боккаччо «Декамерон», где общий сюжет – чума во Флоренции, а включения – это каждая новелла, рассказанная молодежью, собравшейся на вилле во время эпидемии.

Включенный (встроенный) нарратив в видеоиграх

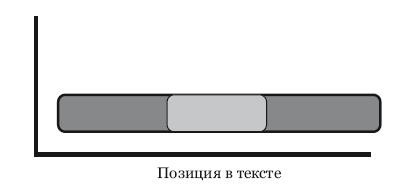

Видеоигры – это особое нарративное пространство, обладающее важной характеристикой – интерактивностью. И встроенная история тут та, которую закладывают в игру разработчики, игровые сценаристы и нарративные дизайнеры. Это сюжетная основа, подкрепляющая геймплей и создающая атмосферу в игре, она уже включена в ее состав вместе с выборами и ветвлениями (см. главу 8 «Сюжетное древо»).

Превосходными примерами включенного нарратива являются сюжетные игры – интерактивное кино Девида Кейджа и компании Quantic Dream: Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human.

Эмерджентный нарратив

Это уникальный вид нарратива, существующий в видеоиграх. Его можно охарактеризовать как некую историю, которая возникает во время прохождения игры при взаимодействии с геймплеем. Определенный сюжет может быть вовсе не заложен разработчиками или сформулирован лишь частично, а история создается благодаря жизненному опыту, фантазии, ассоциативной памяти и другим факторам прохождения непосредственного участника или участников игрового процесса. Если обратиться к английскому происхождению термина «эмерджентный нарратив», происходит своеобразная генерация «выходящего, выросшего, нового сторителлинга». Им обладают в той или иной степени абсолютно все игры, даже те, где нет сюжетной линии, – как, например, шахматы, шашки, пасьянс, спортивные симуляторы. Нарратив в них – это серия последовательных действий, складывающихся в общее повествование.

Возьмем в качестве примера обычную гоночную игру, где главная цель – за время проехать трассу. Эмерджентный нарратив в ней может разниться, исходя из того, какая история прокручивается в голове у игрока. Один представляет себя в роли эдакого героя фильма «Форсаж», другой просто любит изучать интересные места, которые будет проезжать выбранный кар, третий ассоциирует себя с убегающим от преследования угонщиком. Четвертый, наоборот, – тем, кто гонится за преступниками, пятому же просто важна победа любой ценой. Это лишь вершина айсберга, самые простые мысли, приходящие во время адреналиновой трассы. Но в этом вся мощь эмерджентного нарратива, ведь при таком подходе истории могут формироваться до бесконечности, поражая разнообразием, и каждая из них создает уникальный опыт игрока.

Эксплицитный нарратив

Есть еще две особых подкатегории нарратива: его видимая часть – эксплицитная и скрытая – имплицитная. В первом случае мы имеем дело со знакомыми нам лором, биографией персонажей, сюжетными ветвлениями, внутриигровыми текстами, диалоговой системой – всем тем, что заложено сценаристами и нарративными дизайнерами в проекте.

Имплицитный нарратив

Имплицитный нарратив – то, что называется «под капотом», – скрытый, невидимый до той поры, пока не начинается процесс игры. Он формируется из опыта прохождения, чувств, эмоций игрока. В идеале разработчикам следует учитывать нюансы данного вида нарратива, чтобы понимать, какие впечатления может производить проект на участников.

Например, в серии игр Dark Souls довольно эклектичный, непредсказуемый и размытый сюжет. Взаимодействие с персонажами, словно в реальной жизни, невозможно спрогнозировать, чтобы даже приблизительно знать результат. Эта игра фокусируется именно на имплицитности – на уникальных эмоциях конкретного прохождения игроком.

Потоковое состояние

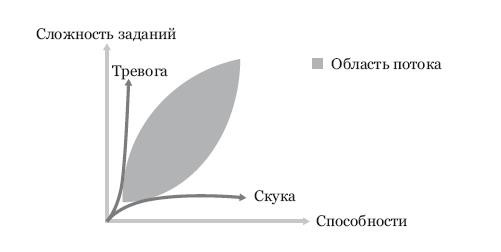

При работе с интерактивными историями значительное внимание обращают на так называемое состояние потока – полное погружение человека в процесс. Об этом явлении подробно впервые заговорил американский психолог Михай Чиксентмихайи в своей книге «Поток. Психология оптимального переживания», описывая его возникновение: «В ситуациях, когда индивид может свободно направлять внимание на достижение своих целей, потому что ему не нужно бороться с внутренним беспорядком и защищаться от каких-либо угроз. Мы называем подобное состояние состоянием потока, потому что в эти моменты как будто плывем по течению, нас несет поток».

Данную мысль развил уже в нашем веке китайский гейм-дизайнер Дженова Чэнь в рамках ощущений, которые испытывает игрок. Исходя из анализа ученого, процесс прохождения должен быть сбалансированным и проистекать между сложностью заданий и навыков участника(ов) игрового процесса, которые должны полностью отождествить себя со своим персонажем(ами) и раствориться в игровом мире, контролируя там свои действия, но при этом контроль реального времени утрачивается.

Важно отметить: критики данной теории отмечают, что автор лишь описывает само состояние потока, но не дает прямых способов его достижения. Есть лишь описанные Михаем внешние факторы, которые увеличивают вероятность активации потока: баланс между вызовом и мастерством; слияние действия и внимания; четкие цели; фокус на поставленной задаче; абсолютный контроль действия; отключение самосознания; потеря связи с реальным временем и аутотелический опыт (как способ получения внутренней награды от деятельности самой по себе).

При создании интерактивной истории важно учитывать состояние потока, делая плавные переходы между сценами и событиями, не вырывая реципиента из повествования. Детально о том, как этого достигать на уровне структуры и конструирования системы реплик, будет рассказано в главе 14 «Речь персонажей во главе угла».

Игровая сценаристика

О том, что такое сценаристика, мы уже прекрасно знаем из кинодраматургии и театрального искусства. Отличие игрового формата в том, что наша история должна простираться в еще одно дополнительное пространство – интерактивность. Нужно не только продумать сеттинг и сюжет, но и представить все возможные пути прохождения по разветвлениям, а также обратить внимание на имплицитность, то есть чувства и эмоции участника процесса, хотя бы приблизительные.

Если говорить очень простым языком, то корни игровой сценаристики, безусловно, растут из писательского мастерства, киносценаристики и постановки пьес, но при этом мы учитываем интерактивность. Игровые сценаристы точно так же работают с синопсисами, поэпизодниками, сюжетной структурой, лором, проработкой персонажей и диалогами, однако инструменты и методы могут отличаться (см. главу 9 «Нарративный инструментарий»).

Нарративный дизайн

Нарративный дизайн – это сложное синтетическое явление, довольно новое в сторителлинге, связанное с развитием искусства видеоигр.

Нарративный дизайн – истории в играх, создающиеся не только с помощью привычного текста, но и других доступных инструментов: механик, визуала, музыкального сопровождения и звуков, символов, кат-сцен и прочих элементов.

Важная особенность в том, что нарратив присутствует в любой игре, даже если нет сюжета или сеттинга, – это эмерджентный вариант. Нарративный дизайнер в данном случае ответственен за то, чтобы наладить «дружбу и взаимопонимание» между сюжетной основой и геймплеем, чтобы игрок получил максимально увлекательный и интересный опыт прохождения.

Отличие игровой сценаристики от нарративного дизайна

Игровая сценаристика оперирует сюжетом, системой персонажей, диалогами. В свою очередь, нарративный дизайн настраивает историю в самой игре, используя как сценарную основу, так и другие инструменты, например звуковое и визуальное оформление, являясь связующим звеном с другими отделами команды разработки.

Визуальные новеллы, пожалуй, один из лучших примеров игр, где можно увидеть разницу между игровой сценаристикой и нарративным дизайном. Давайте рассмотрим подробнее этот момент на пайплайне работы проекта.

Разработка брифов и последующей концепции на их основе, создание библии персонажей, написание синопсиса, лора, поэпизодника, диалогов – это все удел игрового сценариста.

Нарративный дизайнер занимается написанием ТЗ для художников и композиторов по уже готовым сценарным материалам, разрабатывает архитектуру проекта, занимается блок-схемами, а также осуществляет работу в редакторе диалогов, встраивая уже готовые реплики.

Безусловно, игровая сценаристика и нарративный дизайн идут рука об руку, соприкасаясь и перетекая друг в друга, однако разница между ними очевидна: в первом случае мы имеем дело с созданием контента, а во втором – с формированием истории в геймплее.

Назад: Глава 1 Немного истории

Дальше: Глава 3 Сеттинг. Референсы и мудборды