Книга: Славянские боги. Все мифы и легенды

Назад: Велес, Ния и их дети

Дальше: Медовка и Всевидящая птица

Небесная семья Сварога и Лады

Заключив между собой союз, Сварог и Лада породили Радегаста, Ладона, Морану, Талаку, Перуна, Летницу и Дзидзелию, а также близнецов Леля и Полеля.

Лада, мать сырой земли, считалась богиней земных плодов. Основанием ее трона служила ограда небесного дворца, а голову венчала золотая корона. Зимой Лада облачалась в платье из белоснежных перьев, а летом – в зеленые и желтые одежды, украшенные венками из трав и колосьев.

За спиной у Лады росли крылья, так, что она могла закрывать ими свои глаза. Лада владела четырьмя большими полями, на которых произрастало все, что нужно для жизни на земле. Кроме того, Ладу знали как большую мастерицу. Она пряла и ткала, готовясь выдать своих дочерей замуж.

Лада являлась предводительницей обрядовых игрищ. Она собирала цветы для венков и просила у Сварога хорошей погоды на Купальскую ночь.

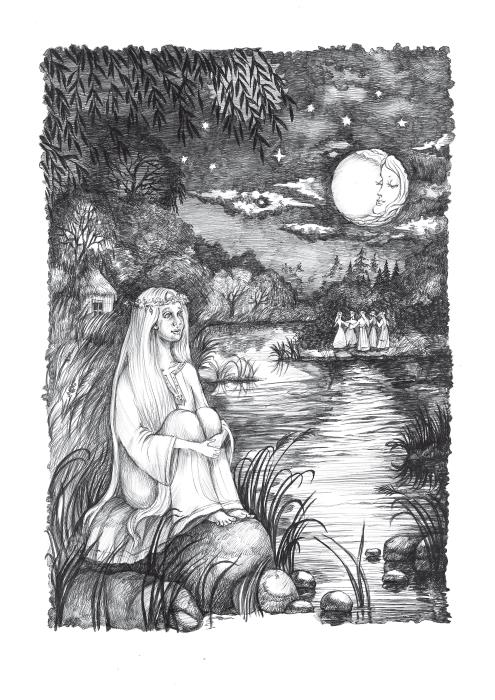

Кроме того, Лада возглавляла целый сонм прекрасных крылатых дев – вил. Последних еще называли самовилами, орисницами или самодивами. Вилы считались добрыми существами, но могли жестоко отомстить человеку за причиненное им зло.

Вилы представлялись стройными очаровательным девушками с длинными (иногда до земли) распущенными волосами и крыльями. Они были одеты в длинные волшебные платья.

У некоторых вил ноги были козьи, лошадиные или ослиные, которые закрывала одежда. Вилы особенно благоволили к мужчинам, помогали также обиженным и сиротам. При этом, охваченные гневом, вилы могли убить одним взглядом. Вилы обладали целительными способностями, предсказывали смерть, но и сами не были бессмертными.

Вилы летали как птицы и жили на небе или в горах. Там они владели колодцами и озерами, «запирая» воды.

Говорили, что, если отнять у вилы крылья, она потеряет способность летать и станет простой женщиной. Этим нередко пользовались молодые мужчины. Они отбирали у вил крылья, а затем брали в жены. Но такой брак никогда не заканчивался удачно. Рано или поздно вила обманом и хитростью выманивала свои крылья обратно и улетала. Дети, рожденные в таком браке, часто оставались брошенными на отца. Но иногда вила-мать могла забрать ребенка с собой.

По болгарским поверьям, вилы появлялись преимущественно весной и летом, любили большие праздники.

В болгарской народной поэзии встречалось упоминание о юдах – вилах, отличающихся враждебным отношением к людям. Первоначально слово «юда» имело различные значения: могучая, коварная, вертлявая, сварливая, злобная. В дальнейшем юда стала синонимом слов вила, само-дива, самовила.

Вилы могли встретиться ночью и исчезнуть на рассвете. Они были одеты в подвенечные платья. Их головы украшали венки, а пальцы – золотые кольца.

Из ущелий черных

Вылетели тени —

Белые невесты:

Широко в полете

Веют их одежды,

Головы и тело

Дымкою покрыты,

Только обозначен

В них лучом румяным

Очерк лиц и груди.

Чехи почитали вил как лесных духов. Имелись и храмы, посвященные чудесным девам: в Вилице, возле Табора, в Вилове, возле Домажлиц, и в Вилине, возле Седльчан. Хорваты поклонялись вилам в Бела Крайне.

Мнили, что название вила произошло от слов веять, вихрь, воздух, ветер.

Как уже говорилось о том выше, вилы были духами природы. Вилы могли уничтожить посевы, но могли и помочь герою, даровав ему различные волшебные предметы, ездовых животных. Они также могли проявлять воинские способности.

Мудрецы учили, что есть три вида вил: те, что живут на суше, те, что живут в лесах, а также водяные и облачные или воздушные девы. Вилы часто принимали облик лебедей, соколов, коней или волков. Облачные девы могли появиться и в виде вихря. По ночам они бродили по тучам под вой дудки и бубна. Любой, кто нечаянно мог увидеть их, как бы становится окоченевшим, и ему с трудом удавалось пошевелить членами. Пораженный неизвестной болезнью, такой человек умирал в течение года или двух.

В образе прекрасных обнаженных дев с развевающимися золотистыми волосами голубоглазые и сильные вилы любили скакать на горячих жеребцах, охотиться и водить хороводы. Жадным взглядом вилы искали любви красивых и мускулистых мужчин, помогая последним в сражениях одолевать врагов.

Вилы воздвигали великолепные замки на краях облаков. Но только безумец пытался соревноваться с ними в стрельбе из лука или во владении мечом. И еще никому не удавалось остаться в живых, будучи увлеченным вилами в безумный хоровод.

Сербы считали, что у каждого прославленного воина есть своя вила, как предначертанная богами или кровная сестра. Но даже девушки могли иметь своих вил, которые даровали им красоту и удачу в любовных делах.

Люди почитали вил, кладя цветы, еду и питье перед пещерами, где, как считалось, они жили.

Свей и даны плохо поняли славянские представления о вилах и сильно переврали их. Так вилы стали вампирами и духами невест, умерших до своей брачной ночи. Якобы вилисы не могли упокоиться в могилах, потому что были не в силах удовлетворить свою страсть к танцам обнаженными, особенно на городских площадях. Они также собирались на перекрестках дорог в полночь, чтобы заманить молодых людей в свои безумные хороводы.

Неудивительно, что поляки стали считать вил красивыми молодыми девушками, парящими в воздухе, искупающими легкомысленные прошлые жизни. В некоторых историях причина отказа от любви была горестной: вила была обречена никогда не найти свою настоящую любовь, но если она все же влюблялась, то умирала ужасной смертью.

* * *

Следует теперь рассказать, государь Михаил Федорович, о детях Сварога и Лады.

Радегаст, их старший сын, был прекрасным молодым мужчиной с радостным лицом и курчавыми волосами. Его называли Светом, Сеятелем, Даждьбогом, то есть Дарующим блага. А Пропастником и даже Киртом-Кродо, как его отец Сварог, Радегаст прозвался от того, что не раз, воюя со злобными порождениями Велеса и Нии, спускался в сумрачную Навь. Кроме того, именно Радегаст установил разделение солнечного года на двенадцать месяцев.

Шлем Радегаста украшало изображение птицы с расправленными крыльями. В правой руке бог держал щит с головой черного быка, а в левой – секиру. У Радегаста имелся чудесный белый конь, на седле которого располагались изображения цветов, сосуда с плодами, колеса и рыбы. Руки Радегаста были наполовину из серебра, а ноги – из золота. Бедра бога украшала белая шерстяная повязка.

Радегаста особо почитали ререги. Его священным городом была Ретра. Этот город располагался за медленно текущей Одрой, за разными племенами поморян, в стране винулов, называемых доленчанами и ратарями. Идол Радегаста был сделан из золота, его ложе из пурпура. Он располагался внутри храма, основанием святилища служили рога различных животных.

В Ретре имелось девять ворот, и со всех сторон город окружало глубокое озеро. Для перехода служил деревянный мост, по которому могли пройти только приносящие жертвы и испрашивающие ответы у богов. Жители Ретры верили, что если им угрожает продолжительная и жестокая война, то из моря выходит огромный вепрь с белыми и блестящими клыками. Тогда многие видели, как он катается по болоту, производя при этом страшные сотрясения земли.

Средний сын Сварога и Лады – Ладон – почитался как бог войны. Его доспехи сияли, словно солнце. У Ладона имелся огромный красный щит с изображением увенчанного золотой короной вздыбленного льва. В передних лапах зверь держал обнаженный меч. Кроме того, Ладон владел волшебными предметами, даровавшими ему победу в битвах: охотничьим рогом, белой подковой и стрелой. Его любимая песня начиналась словами «Ладон – победитель Иесы». Сама песня не сохранилась, но, по всей видимости, она напоминала греческое предание о двенадцатом подвиге славного героя Геракла. Только у греков Ладоном звалось ужасное чудовище – многоглавый дракон, охранявший вход в сад, где росли чудесные яблоки…

Славянское предание о том, откуда у Ладона появились охотничий рог, белая подкова и стрела будет рассказано в свой черед, а теперь мы пока продолжим разговор о детях Сварога и Лады.

Говорили, что Ладон может оборачиваться огненным соколом Рарогом. А некоторые верили, что Ладон появился на свет из снесенного Ладой яйца, которое девять дней и ночей лежало возле горна Сварога. Кроме того, самого Рарога представляли в виде дракона с искрящимся телом, пламенеющими волосами и сиянием, вырывающимся из пасти.

Среди дочерей Сварога и Лады особенно выделялась старшая – Морана, мать и богиня плодов, в достатке которых нуждается земля. В ее честь, наряду с дочерью Перуна и Летницы – Деваной, в самых лучших местах справляли торжественные обряды с жертвоприношениями, на которые сходились мужчины и женщины с детьми.

Моране и Деване подносили подарки и угощения, в том числе скот, а нередко и захваченных пленников. Во время празднеств в честь этих богинь пары предавались бесстыдным развлечениям, воспламеняя себя сладострастными жестами, рукоплесканиями и любовными песнями.

Да будет тебе известно, что Морана являлась в виде молодой женщины в синем платье. Она выступала с мечом в руке и венком из пшеничных колосьев. Каждую зиму Морана отправлялась в сумрачную Навь к Велесу, чтобы вернуться весной и дать земле изобилие.

Весной было принято носить на длинном шесте изображения Мораны и Деваны, а потом сжигать и топить их в воде.

Иногда Морану замечали в полдень или в полночь (в любое время года) в виде водяной мглы или в облике высокой женщины либо сгорбленной старухи, но с длинными распущенными волосами. В других же случаях богиня представала красивой девушкой в белом платье, а иногда женщиной, одетой в черные одежды или лохмотья.

Каждую зиму Морана насылала мор, унося многих мужей. Те, кто имел зерно, были обязаны жертвовать его богине во имя избавления от смертей. При этом нельзя было прибегать к помощи других богов, особенно Ярилы – самого юного славянского бога, сына Перуна и Летницы, брата Деваны. Зато когда играли свадьбы, невестам желали: «Пусть милостью Мораны напьется женское лоно мужского семени!»

Находятся и такие, которые говорят, что Морана была дочерью Рода-Световида, а то и самого Прабога. Да не просто дочерью, а чуть ли не его частью. И когда Род-Световид отделил новорожденное дитя от себя, Сварог забрал девочку к себе. За один день Морана выросла в стройную черноволосую синеглазую девушку.

Каждый год весной Сварог соединялся с богиней, чтобы обеспечить людям достаток солнечных лучей и влаги. От связи Сварога и Мораны появился на свет Перун-громовержец, которому отец с колыбели вручил свет неба, а мать – власть над дождем.

Морана часто обращалась к Мероту-Месяцу, серебряный цвет которого стал ее знаком. Другим ее символом считался лунный камень, который Морана почитала, третьим – кошка, которую Мерот-Месяц звал на ночные гуляния, а четвертым – тонкая осина. Вместе с юной богиней Деваной отмечала Морана свои ежемесячные праздники, возлагая на голову рогатый убор наподобие полумесяца. Прекрасной, как сама ночь, богине служили разные звери, и самым любимым из них она золотила рога.

Очертания полумесяца имел и рог изобилия, который Морана носила с собой. Он был полон плодами богатого урожая. Из него Морана выбирала необходимое, чтобы накормить людей или, на радость людям, прятала в нем сладкий мед.

Богиня присутствовала при сотворении Родом-Светови-дом Воды – первой женщины – и дала ей свое подобие, поэтому взяла под охрану все женское племя. Позже Морана стала богиней плодородия, материнства и хранительницей людских жилищ. Обращались к ней и мужчины, которым боги не позволяли подтвердить свою мужественность появлением потомства, или те, которые потеряли мужскую силу…

Морана охраняла урожай, увлажняла поля, под ее присмотром семена тянулись из-под земли к Солнцу, росли, набирались сил и дозревали. Благодаря богине люди каждый год оставляли на полях первый сноп, чтобы она знала, что ее почитают. Недаром в старинных песнях говорилось, что именно Морана приносит урожай. Находились и такие, кто верил, что совсем не богиня Сива, а Морана научила людей сеять, жать, молотить, молоть муку и печь хлеб.

К Моране обращались люди, поднимая глаза к небу, желая говорить с богами. Дочь Рода-Световида была посланницей неба на земле, возвещала людям решения богов, причем их смутные, не всегда понятные пророчества перелагала на язык людей и разъясняла, что именно угодно богам. Поэтому неудивительно, что берегини, которые пряли нити человеческих жизней, прислушивались к Моране, чтобы знать, когда эти нити – ожидаемо или неожиданно – будут оборваны и прекращены. По решению Мораны жизнь человека могла быть крепкой нитью, если была на то воля богов, а могла стать и тонкой, когда приближался его последний час.

О Талаке известно только то, что она была покровительницей жатвы, плодородия и общественных работ. В честь нее существовал обряд взаимопомощи, когда люди собирались вместе, чтобы поставить мельницу или срубить мост.

Младший сын Сварога и Лады – громовержец Перун. В храмах Перун изображался в виде статуи с серебряной головой и золотыми усами. На самом деле это был зрелый мужчина с черными волосами и золотой бородой. В руках Перун держал меч, а за спиной лук и тул-колчан со стрелами-молниями. В бурю бог-громовержец летал на огненной колеснице либо на огромном каменном жернове. Перуна сопровождала дружина духов, принимающих облик всадников или хищных птиц.

Утверждали, что Перун родился сразу пятисотлетним. И что он якобы создал настоящие небеса, оковав их полосами из красной меди и желтой бронзы, еще до Сварога и Радегаста.

Но и это не все. Кое-кто верил в то, что до Перуна люди владели лишь мукомолками. Но Перун, подобно Радегасту, способный уходить в Навь – мир мертвых, прибегнув к хитрости, принес на землю похищенные у богини Мораны каменные жернова. Он установил среди смертных культ почитания хлеба, стариков и юных дев. Сам Перун подавал пример, «даже крошки подбирая». Кроме того, он заставил своих жриц взбираться на небо с полными бочками воды и, раскатывая их, производить гром и ливни.

Сестра, а впоследствии супруга громовержца Летница представлялась в виде прекрасной женщины, чье тело прикрывала зеленая листва. Когда долго не было дождя, жрицы, юные девушки, одетые подобно Летнице, плясали ритуальный танец, вымаливая у богини ниспослать на землю живительную влагу. Этих жриц называли додолами-громовницами или пеперудами-бабочками.

Самыми младшими среди детей Сварога и Лады являлись Дзидзелия и ее братья-близнецы Лель и Полель. Они были богами любви и красоты. Дзидзелия выступала олицетворением весны, праздника первой пахоты. Она передвигалась в зеленой повозке, которую вез золотой конь. Эта повозка на самом деле была плугом. Сидя на нем, Дзидзелия правой рукой сеяла зерно.

Череда весенних обрядов начиналась с дня прилета жаворонков. Люди встречали птиц, выходя на вершины холмов. Разжигая костры, юноши с девушками водили хороводы. Существовал и особый девичий праздник – Лельник. Самая красивая девушка, украшенная венком, садилась на дерновую скамью и играла роль Дзидзелии.

Лель и Полель изображались в виде прекрасных мальчиков с воркующими голубями на головах. В руках братья держали сосуды с произрастающими в них злаками.

Назад: Велес, Ния и их дети

Дальше: Медовка и Всевидящая птица