«Золотой луи»

Каждый знает про «Трёх мушкетёров». Кто-то из числа наиболее продвинутых плотно изучал комиксы в Интернете, кто-то смотрел фильм «Д᾽Артаньян и три мушкетёра», снятый режиссёром Георгием Юнгвальд-Хилькевичем, а некоторые даже и роман в руки брали… Шутка, конечно, про «некоторых»-то, ведь, наверное, все читали. Но разбуди меня посреди ночи и спроси о произведении Дюма-отца, вряд ли я спросонок смогу связно процитировать отрывок из книги. А вот отдельные термины, которые часто ласкают слух при чтении, конечно же, без запинки воспроизведу: «пистоли», «луидоры», «экю», «ливры»… Редко-редко упоминается даже «су», хотя для самих-то описанных высокочтимых господ эти монетки мелковаты: «Планше, слуга д᾽Артаньяна, с достоинством принял выпавшую на его долю удачу. Он получал тридцать су в день, целый месяц возвращался домой веселый, как птица, и был ласков и внимателен к своему господину».

Александр Дюма и мушкетёры. Почтовая марка Монако, 1970 г.

ДʼАртаньян всё такой же и двадцать лет спустя. Почтовая марка Гаити, 1961 г.

Мы в России благодаря популярности романа Александра Дюма как-то даже сроднились с этими иностранными звучаниями, будто с доморощенными «целковыми», «полтинниками» да «полушками». С детства очаровывались ими, не особо, впрочем, разбираясь, что же означала во Франции вся эта словесная красота, сколько чего стоило и много или мало этих втемяшившихся в нашу память «пистолей» и «луидоров» для героев-мушкетеров?

Что ж, наверное, надо сразу поставить точки над «pi» и рассказать, что есть что.

Пистоль (pistole – отсюда и мой каламбур про точки над «pi») – французское название дублона («двойного»), золотой испанской монеты в 2 эскудо.

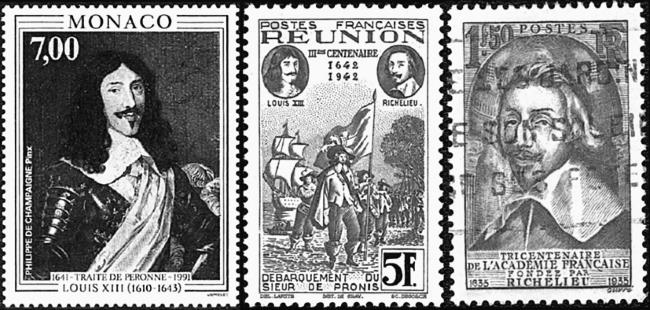

Людовик XIII и кардинал Ришельё. Почтовые марки Монако, 1991 г.; Ренюньона, 1943 г.; Франции, 1935 г.

Луидор – французская золотая монета, которую начал чеканить Людовик XIII (1601–1643) с 1640 года, по стоимости равна пистолю.

Ливр (livre, от римского фунта «либра»). С 1360 по 1641 год ливр назывался «франком», и в эпоху д᾽Артаньяна франк и ливр были синонимами.

Экю (écu) – во времена мушкетёров это золотая монета в 3 ливра. Название произошло от латинского scutum – «щит» через старофранцузское еscu (так как на аверсе этой монеты изображался геральдический щит).

Су (sou, до XVIII века – sol, от латинского solidus – «твёрдый, прочный») – 1/20 часть ливра = 12 денье.

Денье (denier, от латинского denarius, монеты чеканились в подражание римским денариям) – 1/12 часть су (то есть 12 денье составляли счётную единицу солид (он же соль и су).

Лиард (liard) – 3 денье.

Пистоль (2 эскудо). Чеканка Филиппа II, до 1598 г. Золото. Аукцион «Tauler&Fau Subastas», Мадрид, Испания, 2018 г. € 1101

Экю. Руан, 1567 г. Золото. Торговый дом «NumisCorner», Лилль, Франция, 2021 г. € 1150

Денье. Чеканка Карла III, Лорейн, 1545–1608 гг. Серебро. Аукционный дом «Рашенкойн», Москва, 2021 г. 6000 руб.

Двойной луидор, 1640 г. Золото. Аукцион «ICE Auction Galleries», Дублин, Ирдандия, 2014 г. € 3300

1/2 луидора, 1642 г. Золото

Автор под ником «Нижегородский мечтатель» сообщает в Интернете (см., zen.yandex.ru pistoli i-livry vremen-dartaniana): «Простые люди Франции, которые трудились в мастерских и лавках крупных городов, ткачи, лудильщики и другие ремесленники зарабатывали от 15 до 30 су в день. На крупных мануфактурах оплата квалифицированных рабочих достигала 620 ливров в год.

Цены на конец XVII века были примерно следующие: хлеб, около 450 граммов стоил 2–3 су, фунт говядины или пинта вина также 2–3 су, цыпленок – 15 су (даже не курица, дневной заработок подмастерья), фунт масла от 5 до 8 су. На одного человека, увы, получается как-то совсем не жирно, при дневном заработке скажем, в 20 су». Но это, подчеркну, на конец века, когда, конечно же, всё стало дороже. А в его начале, в 1620-х годах, как помним, слуга Планше был на седьмом небе от счастья со своими 30 су.

Итак, во Франции в один из периодов XVII века соотношение было такое: 1 пистоль = 1 луидору = 31/3 экю = 10 ливров (то есть 1 экю = 3 ливра) = 10 франков = 200 су = 800 лиардам = 2400 денье.

Уффф!..Сразу и не запомнить, с набега и не разобраться! Да что там, Александр Дюма-отец (1802–1870) за всё время творения «Трёх мушкетёров» сам толком не разобрался, даже с помощью своего «литературного негра» Огюста Маке (1813–1888)! В книге масса смешных, с точки зрения нумизмата и историка, нестыковок, о них много написано, и я коснусь таких курьёзов чуть ниже.

50 евро. Франция, 2012 г. Золото. ДʼАртаньян и А. Дюма

20 рублей. Белоруссия, 2009 г. Серебро

250 франков. Джибути, 2018 г. Серебро

Впрочем, классика можно в чём-то оправдать: мне кажется, он не стремился к абсолютной исторической точности. Главным было создание ауры, тонкого ощущения романтики того далёкого прошлого. А что прошлое было для него далёким – это точно. Ведь книга печаталась в парижской газете в 1844 году, а действие в ней происходит между 1625 и 1628 годами. По древности событий это всё равно что сегодня кто-то сел бы писать роман, допустим, об убийстве российского императора Павла I или об Отечественной войне 1812 года. Сколько бы неточностей он наделал, если бы требовалось срочно гнать и гнать новые главы в газету, как приходилось это Дюма!

Луидор, 1640 г. Подделка XVII в. Серебро, позолота. Торговый дом «Münzenhandel A.J. Koci», 2021 г. € 400

Экю Людовика XIII, 1642 г. Серебро

Луидор Людовика XIV, 1669 г. Золото

Главная ошибка писателя и его помощника состоит в том, что описанные ими бравые мушкетеры много раз по ходу романа старательно делят либо обсуждают свои и чужие луидоры, а… никаких луидоров не существовало! То есть они, конечно, были. И оставили яркий след в истории и в экономике, но только не в 1620-х годах, а позже. Герои «Трёх мушкетёров» не могли знать о луидорах, так как первая такая монета была отчеканена Людовиком XIII «в честь себя» в 1640 году.

Вот, собственно, мы и добрались до описания той великой монеты, которой посвящена глава.

Луидор Людовика XV, 1746 г. Золото

Луидор Людовика XVI, 1788 г. Золото

«Революционный луидор» – монета 24 ливра, 1793 г. Золото (с сайта Монетник. ру)

Луидор – louis d᾽or, то есть «золотой луи». Французская монета, выпущенная по типу испанских дублонов (во Франции, как уже говорилось, издавна называвшихся пистолями) из золота 917-й пробы («Словарь нумизмата» В. Гладкого указывает 916-ю пробу, хотя для нас в данном случае это не очень важно, ведь большую часть истории луидора проба золота в нём всё равно занижалась). На аверсе обычно изображался портрет имевшегося в наличии короля, оформление реверса постоянно менялось (например, крест, построенный из восьми букв «L», увенчанный четырьмя коронами; скипетр и лилия; мальтийский крест и др.). Основные работы по подготовке и руководство чеканкой монеты выполнял главный контролёр и директор Парижского монетного двора Жан Варен (1607–1672).

Первоначальный вес монеты был 6,75 г, диаметр – 26 мм. Одновременно с обычными луидорами приступили к чеканке монет других номиналов, например: 1/2, 2, 4, 8 луидоров. Стоит отметить, что поначалу, и довольно долго, наряду с луидорами, в обращении были уже упоминавшиеся испанские пистоли (так же, как, например, сейчас в России наряду с рублями в чести и доллары с евро), видно немало этих пистолей оказалось во Франции. К концу истории луидора его наполнение изменилось с 10 ливров за один до 24–25 ливров (и даже однажды в XVIII веке его цена возрастала до 36 ливров). Фактически луидоры чеканились в несколько изменённом оформлении и после перехода страны на десятичную систему в 1795 году – до 1803 года, когда их сменили золотые монеты в 20 франков под названием (ну, разумеется же!) наполеондоры.

Итак, полагаю, здесь уже высказано достаточно оснований для того, чтобы считать «золотой луи» великой монетой. Ведь луидор – и надёжный, и солидный, целых полтора века на правах «старшего» участвовал в денежном обращении Франции и ценился во всём мире. Многие луидоры в наше время редки и желанны в любой коллекции. Да это и просто красивые монеты! Наконец, величайшая заслуга луидора состоит в том, что он прославлен в великом романе, он занимал умы и стремления обожаемых во всём свете мушкетёров (хотя по факту и никак не мог звенеть в их кошельках и карманах). Но для великой монеты это сущие пустяки! Ведь, как говорится, «если нельзя, но очень хочется, то можно!».

До самой Великой французской революции (да и во время её) луидор оставался самым желательным средством оплаты. До того с годами на нём менялись только портреты королей. Это и Людовик XIII, правивший в «нашу, мушкетёрскую эпоху» с 1610 по 1643 год, и Людовик XIV (годы правления с 1643 по 1715-й), и Людовик XV (с 1715 по 1774-й), и Людовик XVI (с 1774 по 1792-й)…

Занятную историю о последних годах луидора излагает А.Б. Синельников в статье «Деньги королевской Франции» на сайте «Претич»:

«Людовик XVI, неплохой, в общем, человек и добрый государь, вынужден был для возрождения престижа королевства финансово поддерживать восставшие против англичан Американские Штаты. Через небезызвестного Бомарше (драматург и публицист Пьер-Огюстен Карон, 1732–1799, автор «Севильского цирюльника» и др. – Е.О.) он переправил повстанцам оружие и амуницию на 1 000 000 ливров. Франция была на грани банкротства. Единственным спасением из экономического тупика было равномерное распределение налогов на все сословия, что и пытался провести в жизнь бывший швейцарский финансист, ныне министр короля – Неккер (Жак Неккер, 1732–1804, в разные годы министр финансов и премьер-министр Франции. – Е.О.). Увы, дворянство не горело рвением расставаться со своими привилегиями. Оно буквально устроило королю контрреволюционный мятеж. В результате народ, до полусмерти прижатый налогами, устроил настоящую революцию. Не желавшие поделиться частью доходов потеряли всё. История луидора завершилась трагически. Король тянул до последнего, пытаясь примирить непримиримых. Наконец поняв, что в охваченном возмущением Париже речь идет уже о его жизни и жизни его семьи, он дал уговорить себя бежать. Казалось, всё было продуманно: были оформлены фальшивые документы, сам государь был переодет в костюм лакея, увы, он был опознан и схвачен. Почтовый чиновник (Жан-Батист Друэ, 1763–1824, почтмейстер в Сент-Мену, что неподалёку от северо-восточной границы, – Е.О.), никогда не видевший короля, узнал его по портрету на луидоре! После этого случая на несколько лет с многочисленных монет европейских правителей исчезли портреты, остался только номинал. Так на всякий случай»…

Вот вам и ещё одна великая роль замечательной монеты! Хотя и довольно печальная, с точки зрения Людовика…

В процитированном рассказе об опознании короля с помощью монеты, как и во всей статье, есть мелкие неточности, одну из которых стоит озвучить. Я понимаю, что очень красиво и многозначительно выглядит концовка истории: поймали коллегу-короля по портрету на луидоре, из-за чего все другие европейские коллеги-правители «на всякий случай» убрали «на несколько лет с многочисленных монет» собственные портреты. На самом деле это не так. В любой из последующих годов в государствах Европы чеканились монеты как с портретами правителей, так и без оных. Хотя некоторая тенденция на увеличение относительного числа выпусков без портретов наблюдалась. Например, это касалось российских монет Павла I и Александра I (исключая пробные и монеты для Польши, которые были портретными).

Однако вернёмся к заскучавшим мушкетёрам. Как уже отмечал, про нестыковки в историко-приключенческом романе «Три мушкетёра» так много и подробно написано, что нет смысла, как говорится, заново изобретать велосипед. Позволю себе лишь занять ваше внимание небольшой выдержкой из статьи А. Алексеева «Д᾽Артаньян и три луидора» («Коммерсантъ Деньги» № 40, 2015 г.).

Загадочное место в книге связано с буланым (песочного оттенка с чёрной гривой, хвостом и ногами) жеребцом:

«– Фи, какая скверная, – сказал Арамис.

– Любезный друг, – сказал д᾽Артаньян, – это та лошадь, на которой я приехал в Париж (…)

– У неё очень своеобразная масть, – заметил Арамис. – Я вижу такую впервые в жизни.

– Ещё бы! – обрадовался д᾽Артаньян. – Если я продал её за три экю, то именно за масть, потому что за остальное мне, конечно, не дали бы и восемнадцати ливров…»

И вот что пишет об этом А. Алексеев:

«Странно. Лошадь продана за три экю, то есть за девять ливров. А будь она не столь редкой масти, можно было рассчитывать «всего» на 18 ливров? Попробуем ещё раз попрыгать во времени. На момент продажи лошади ещё не существовало серебряных экю, но были золотые монеты с таким же названием. После реформы Людовика XIII они останутся в обращении и будут оцениваться в пять ливров. Но даже с такой натяжкой мы получаем, что три экю, они же 15 ливров, больше, чем 18. Лошадь поражает не только мастью, но и ценой».

А вот второй отрывок из называвшейся выше публикации «Нижегородского мечтателя»:

«Следующая странность, где также нельзя сказать об особой проницательности нашего, героя связана с алмазом королевы. Для начала гасконец, решив его продать, спрашивает цену у де Тревиля и тот оценивает его:

– Так вот, ступайте к первому попавшемуся золотых дел мастеру и продайте этот алмаз за любую цену, которую он вам предложит. Каким бы скрягой он ни оказался, вы всё-таки получите за него не менее восьмисот пистолей. (…)

Когда Дезэссар, очень любивший д᾽Артаньяна, узнал об этом, он предложил юноше свои услуги: перевод в другой полк был сопряжен с большими расходами на обмундирование и снаряжение.

Д᾽Артаньян отказался от его помощи, но, воспользовавшись удобным случаем, попросил Дезэссара, чтобы тот велел оценить алмаз, и отдал ему перстень, прося обратить его в деньги.

На следующий день, в восемь часов утра, лакей Дезэссара явился к д᾽Артаньяну и вручил ему мешок с золотом, в котором было семь тысяч ливров.

Это была цена алмаза королевы…

– Сколько в этом мешочке? – спросил он.

– Семь тысяч ливров луидорами по двенадцати франков.

Странные дела с этими пистолями и луидорами (…) Итак, скряга-ювелир дал бы за алмаз как минимум 8000 ливров, а «очень любивший» д᾽Артаньяна капитан его роты дал на целую тысячу меньше. Положительно гасконца обманывают все кому не лень, а он, бедняга, ни о чем и не подозревает…»

Возможное объяснение, размышляет автор статьи, часть текста «Трёх мушкетёров» написана человеком, знавшим точное соотношение разных денежных единиц, а часть – не знавшим этого или не желавшим об этом думать. Над романом, как известно, кроме Александра Дюма работал также Огюст Маке. Кто из них двоих обращал внимание на подобные мелочи, а кто нет – сейчас разобраться уже невозможно.

Назад: Гадзетта

Дальше: Коразоны из пОтоси